第19课 社会生活的变迁 教学设计

图片预览

文档简介

第19课 社会生活的变迁

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第19课 社会生活的变迁

教材分析

本课内容涉及新中国成立至21世纪初的历史时期,主要讲述了新中国成立以来人民日常生活发生的巨大变化以及交通、通信事业的发展历程。教材从“日常生活的变化”入手,依次介绍衣食住行和消费观念的转变,并结合“交通与通信的发展”展现国家基础设施建设成就及其对人民生活的深远影响,逻辑清晰、层次分明。这样的内容安排有助于学生从身边生活出发,感受国家经济和社会发展的巨大进步,增强民族自豪感和时代责任感,同时为后续学习中国特色社会主义道路相关内容奠定现实认知基础。

学情分析

学生已经具备了新中国成立以来社会生活变化的初步认识,能够结合家庭生活经验理解衣食住行和交通通信的变化。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对图片、实例和贴近生活的素材兴趣浓厚,学习积极性高。本课的重点是通过对比改革开放前后人民生活的显著变化,理解经济发展与生活水平提升的关系,难点在于认识改革开放的重大意义及抗疫精神的时代价值,要求学生能结合具体事例分析变化的表现与原因,提升历史理解和家国情怀。

教学目标

【唯物史观】通过分析新中国成立以来人民生活水平变化与经济发展之间的关系,使学生理解社会存在决定社会意识的基本原理。

【时空观念】通过梳理1949年至今我国交通、通信和日常生活的发展脉络,使学生形成清晰的历史发展时序和空间认知。

【史料实证】通过阅读教材中的数据、图片和相关史事,使学生初步掌握运用多种史料印证历史变迁的能力。

【历史解释】通过对改革开放前后生活变化的比较,使学生能够客观解释历史现象,认识政策调整对社会发展的影响。

【家国情怀】通过了解国家在抗疫、基建等方面取得的成就,使学生增强民族自豪感和建设祖国的责任意识。

重点难点

重点:新中国成立后人民生活水平的变化、改革开放前后衣食住行的变化、交通通信发展的成就

难点:理解生活方式变化与经济发展之间的关系、抗疫精神的内涵、综合交通运输网的意义

课堂导入

【教师活动】教师先展示一张20世纪五六十年代人们写信、寄信的老照片,并用轻松的语气引导学生观察图片中的细节,接着朗读一段相关史料,引发学生对通信方式变化的兴趣。

【展示材料】

▲ 图为20世纪50年代人们在邮局寄信的场景

“那时一封信从北京到广州要走十几天,写信成了人们表达思念的重要方式。” ——《中国社会生活史资料选编》

【提出问题】

同学们,你们平时和朋友联系都用什么方式?如果现在只能写信,你会不会觉得很难受?

为什么那时候的人愿意等上好几天甚至几个星期才收到一封信呢?

【设计意图】通过贴近学生生活的对比,激发他们对通信方式变迁的兴趣,引导学生初步思考社会生活方式变化背后的原因,为学习新中国成立以来社会生活的发展做好情感和认知铺垫。

探究新知

日常生活的变化

新中国成立后人民生活的变化

【教师活动】

材料1:1950年《人民日报》报道:“自新中国成立以来,市场物价趋于稳定,粮食、布匹等基本生活物资供应逐步恢复,人民生活明显改善。”

——《人民日报》1950年

问题:新中国成立后,人民生活发生了哪些根本性的变化?为什么会有这些变化?

【学生活动】

学生阅读材料1,结合教材内容,分组讨论并回答问题,尝试归纳新中国成立初期人民生活改善的表现和原因。

【教师活动】

教师引导学生分析材料1,指出新中国成立后政府采取了一系列措施,如土地改革、恢复经济、稳定物价等,使人民生活从战乱中恢复,实现了从“民生凋敝”到“当家作主”的转变。

总结知识点:

新中国成立后,人民成为国家主人。

政府采取措施恢复经济,稳定物价。

人民生活水平得到根本性提高。

【设计意图】

通过史料引导学生理解新中国成立对人民生活的深远影响,培养学生从历史材料中提取信息、归纳总结的能力,增强国家认同感。

改革开放前的生活状况

【教师活动】

材料2:1976年《中国经济年鉴》记载:“由于经济发展水平较低,商品供应严重不足,城市居民购买布料需凭布票,每人每年定量为12尺。”

——《中国经济年鉴》1976年

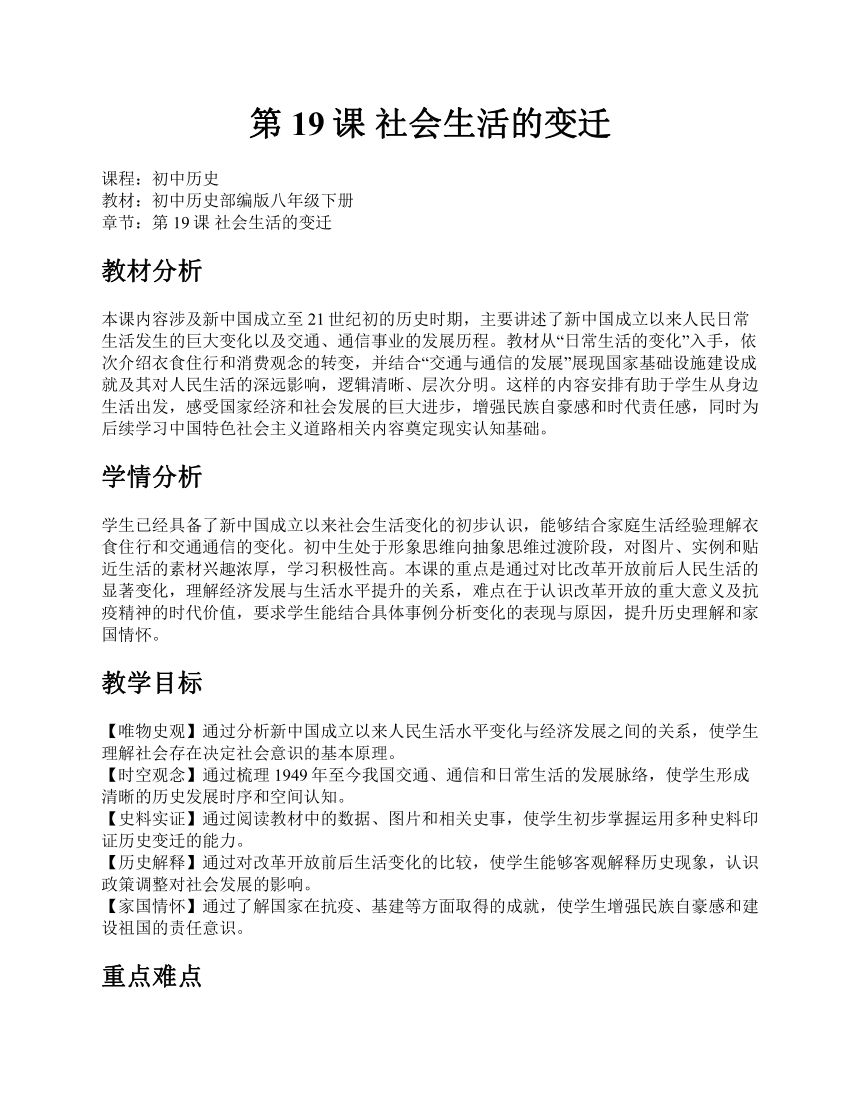

▲图片注释:20世纪70年代的衣着

问题:改革开放前人们的生活有哪些特点?为什么会这样?

【学生活动】

学生观察图片,阅读材料2,结合教材内容,分析改革开放前人们在衣、食、住等方面的特点,并思考其背后的原因。

【教师活动】

教师引导学生分析布票制度与当时经济水平的关系,指出计划经济体制下物资短缺的现实。结合图片说明服饰单调、样式单一的现象,强调这是特定历史条件下的产物。

总结知识点:

改革开放前,经济发展水平低,物资供应紧张。

衣着受布票限制,色彩和样式单调。

饮食结构单一,部分农村温饱未解决。

住房拥挤,设施简陋。

【设计意图】

通过图文结合的方式,帮助学生直观感受改革开放前的生活状况,培养他们从多角度分析历史现象的能力,理解经济发展与人民生活之间的关系。

改革开放后人民生活的改善

【教师活动】

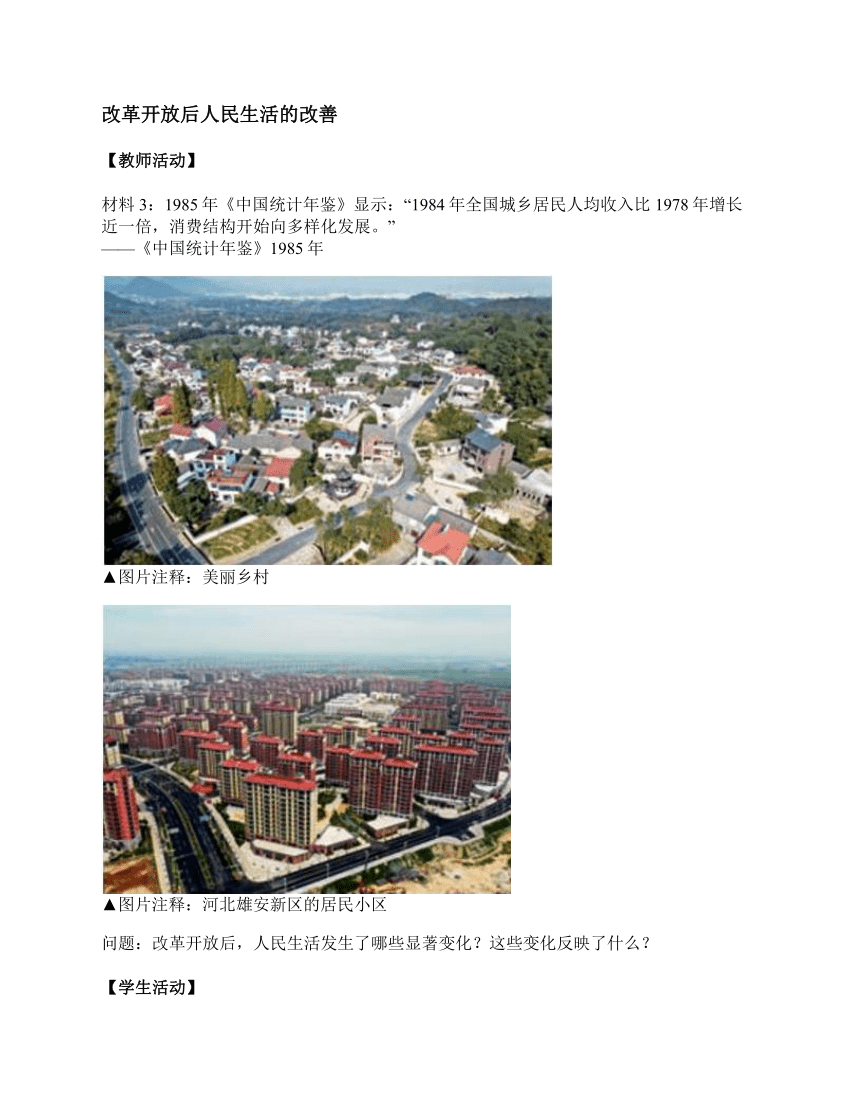

材料3:1985年《中国统计年鉴》显示:“1984年全国城乡居民人均收入比1978年增长近一倍,消费结构开始向多样化发展。”

——《中国统计年鉴》1985年

▲图片注释:美丽乡村

▲图片注释:河北雄安新区的居民小区

问题:改革开放后,人民生活发生了哪些显著变化?这些变化反映了什么?

【学生活动】

学生结合材料3和图片,分组讨论改革开放后人民在衣、食、住、行等方面的变化,并尝试归纳这些变化背后的社会经济因素。

【教师活动】

教师引导学生分析收入增长与消费结构变化的关系,指出思想观念的解放推动了生活方式的多样化。结合图片说明城乡居住环境的改善,强调改革开放带来的巨大社会进步。

总结知识点:

改革开放后,经济快速发展,人民收入增加。

衣着多样化,成为展示个性的方式。

饮食讲究营养均衡,绿色食品理念普及。

居住面积扩大,居住环境明显改善。

消费结构优化,休闲娱乐成为生活常态。

【设计意图】

通过数据与图片的结合,引导学生从多个维度认识改革开放带来的生活变化,提升学生的历史思维能力,理解经济发展与社会进步之间的互动关系。

抗疫时期的生活保障与精神传承

【教师活动】

材料4:2020年《中国政府工作报告》指出:“面对突如其来的新冠肺炎疫情,我国迅速启动应急机制,实施科学防控,保障人民生命安全和基本生活需求。”

——《中国政府工作报告》2020年

问题:疫情期间,国家是如何保障人民生活的?体现了怎样的精神?

【学生活动】

学生阅读材料4,结合教材内容,思考并讨论国家在抗疫期间采取了哪些措施保障人民生活,以及这些措施背后的精神内涵。

【教师活动】

教师引导学生理解“人民至上、生命至上”的理念,指出国家在疫情防控中展现出的强大组织力和执行力,弘扬了伟大的抗疫精神。

总结知识点:

疫情期间,国家采取科学防控措施,保障人民生命健康。

统筹疫情防控与经济社会发展,保障基本生活需求。

形成了“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神。

【设计意图】

通过现实案例引导学生关注当代中国的发展与挑战,增强社会责任感和历史使命感,理解国家治理体系和治理能力现代化的重要性。

交通、通信的不断发展

(交通、通信的不断发展)

【教师活动】

材料1:2011年6月30日,京沪高铁正式开通运营。该线路全长1318千米,途经北京、天津、河北、山东、江苏、安徽、上海,是当时世界上一次建成线路里程最长、技术标准最高的高速铁路。

——《中国铁路发展史》

▲图片注释:京沪高铁线路图

问题:从材料和图片中你能看出我国高铁建设有哪些特点?这些特点对国家发展有何意义?

【学生活动】

学生分组讨论,结合材料和图片分析我国高铁发展的技术特点与区域覆盖情况,并尝试归纳其对经济发展、区域联系等方面的影响。

【教师活动】

教师引导学生关注“一次建成里程最长”“技术标准最高”等关键词,说明我国在高铁建设上的自主创新能力和基础设施建设水平。结合图片展示京沪高铁贯穿南北的地理布局,强调其作为国家快速铁路网核心部分的战略意义。

总结知识点:

新中国成立后,国家投入大量资金改善交通条件。

我国铁路营业里程居世界第二,高铁里程世界第一。

京沪高铁是当时世界上一次建成里程最长、技术标准最高的高速铁路。

高铁的发展提升了运输效率,促进了区域经济一体化。

【设计意图】

通过史料与图片的结合,培养学生从具体数据和图像中提取信息的能力,理解高铁建设的技术成就及其对国家发展的推动作用,提升历史思维中的“时空观念”与“史料实证”能力。

(公路与桥梁建设)

【教师活动】

材料2:港珠澳大桥于2018年10月23日正式开通,总长约55千米,连接香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省珠海市,是世界上最长的跨海通道工程之一。

——《中国交通建设年鉴(2018)》

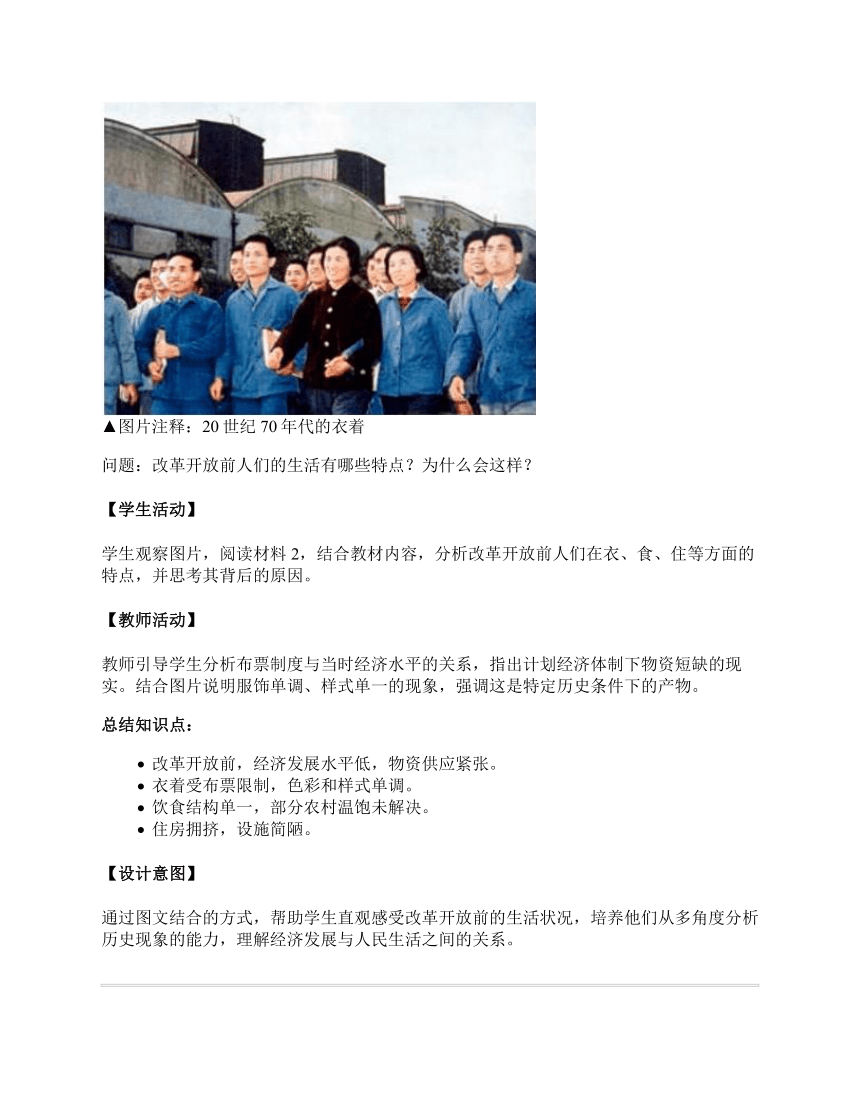

▲图片注释:港珠澳大桥

问题:港珠澳大桥的建成体现了我国在哪些方面的技术实力?它对粤港澳大湾区的发展有何意义?

【学生活动】

学生阅读材料并观察图片,思考大桥建设的技术挑战与区域影响,尝试从地理、经济、政治角度进行分析。

【教师活动】

教师点评学生的回答,指出港珠澳大桥是集桥、岛、隧于一体的超级工程,展示了我国在海洋工程技术、桥梁施工、隧道建设等方面的综合实力。同时强调其对粤港澳大湾区经济协同发展的促进作用。

总结知识点:

公路建设发展迅速,全国形成密集公路网。

港珠澳大桥是超大型跨海交通工程,体现我国桥梁建设水平。

桥梁与公路建设增强了区域间的联系,促进经济发展。

【设计意图】

通过具体案例分析,帮助学生理解我国公路与桥梁建设的技术突破与战略价值,培养其综合运用地理、历史知识分析现实问题的能力。

(城市交通与综合交通网)

【教师活动】

材料3:截至2021年底,我国高速公路里程达16.9万千米,位居世界第一;全国各大城市和一些中等城市、旅游胜地都设有航线,我国已成为世界民航大国。

——《中国交通运输统计年鉴(2021)》

问题:我国城市交通发展呈现出哪些新趋势?综合交通网的形成对人们的生活方式有何影响?

【学生活动】

学生结合材料和生活经验,列举城市交通的新变化,如地铁普及、私家车增多、共享单车等,并讨论这些变化如何改变人们的出行习惯。

【教师活动】

教师引导学生从“高速公路里程世界第一”“城市轨道交通发展”“民航网络覆盖”等角度分析我国综合交通体系的构建,强调其对城市化、生活方式现代化的推动作用。

总结知识点:

城市道路建设发展迅速,轨道交通成为缓解拥堵的重要手段。

我国已形成铁路、公路、航空、水运、地铁等综合交通运输网。

综合交通网提高了出行效率,改变了人们的出行方式。

【设计意图】

通过数据与生活经验的结合,引导学生关注身边的历史变迁,增强历史学习的现实感和参与感,提升“历史解释”与“家国情怀”的素养。

(交通工具的变化)

【教师活动】

材料4:20世纪80年代,中国被称为“自行车王国”,自行车是主要代步工具;如今,私家车进入千家万户,成为普通家庭的标配。

——《中国社会变迁史》

▲图片注释:昔日的“自行车王国”

▲图片注释:如今汽车进入千家万户

问题:从“自行车王国”到“汽车时代”,你认为这种变化反映了我国社会哪些方面的进步?

【学生活动】

学生对比两幅图片,结合材料分析交通工具变化背后的社会经济因素,如经济发展、人民生活水平提高、基础设施完善等。

【教师活动】

教师引导学生从“物质生活水平提高”“交通设施改善”“消费观念转变”等角度展开讨论,强调交通工具变化不仅是技术进步的体现,更是社会全面发展的缩影。

总结知识点:

新中国成立后,人们的出行方式发生巨大变化。

自行车曾是我国主要交通工具,如今私家车普及。

出行方式的多样化反映了社会经济的发展和人民生活水平的提高。

【设计意图】

通过图片对比与材料分析,培养学生观察社会变迁的能力,理解交通工具变化背后的深层原因,增强“唯物史观”与“家国情怀”的历史素养。

(通信事业的发展)

【教师活动】

材料5:截至2021年,我国固定电话用户超过3亿户,移动电话用户超过16亿户,互联网用户规模达10.32亿人,均居世界首位。

——《中国通信发展报告(2021)》

问题:我国通信事业的发展经历了哪些阶段?通信方式的变化对人们的生活产生了哪些影响?

【学生活动】

学生根据材料和已有知识,梳理我国通信发展的历程,如从电报、电话到手机、互联网的演变,并讨论这些变化如何影响人们的交流方式和生活方式。

【教师活动】

教师引导学生理解通信技术的进步不仅体现在设备更新上,更体现在信息传播速度和广度的飞跃,强调通信事业对社会信息化、全球化进程的推动作用。

总结知识点:

新中国成立后,国家不断加大对电信事业的投资。

改革开放后,通信产业快速发展,电信网络全球领先。

互联网普及率高,深刻改变了人们的思想观念和生活方式。

【设计意图】

通过数据与历史发展的结合,帮助学生理解通信技术进步对社会发展的深远影响,提升其“历史解释”与“信息素养”的综合能力。

课后任务

【任务主题】感受时代变迁中的生活与科技发展

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中“20世纪70年代的衣着”“美丽乡村”“河北雄安新区居民小区”等图片,结合课文内容,制作一份“新中国成立以来人民生活变化对比表”,从衣、食、住、行四个方面进行归纳总结。

【进阶任务】(能力提升类)

以“我身边的交通变化”为主题,采访家中长辈,记录他们年轻时的主要出行方式和现在家庭成员的出行方式,撰写一篇300字左右的小短文,谈谈你对我国交通发展的认识与感受。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合语文、地理和信息技术学科,围绕“通信方式的演变”开展小课题研究:收集不同时期的通信工具(如电报、固定电话、手机、微信等)资料,绘制“通信方式发展时间轴”;并尝试用信息技术手段制作一段短视频,展示通信方式变化对人们生活方式的影响。

【设计意图】通过对比分析、实地访谈和跨学科探究,帮助学生理解新中国成立以来人民生活水平和科技发展的巨大变化,培养信息处理、语言表达和综合实践能力,增强历史认同感与时代责任感。

板书设计

一、日常生活的变化

改革开放前的生活状况

改革开放后生活水平提升

抗疫期间的人民生命安全保障

二、交通、通信的发展

交通设施的发展与成就

通信事业的进步与影响

教学反思

本节课围绕“日常生活的变化”展开,内容贴近学生生活,适合采用情境教学法与小组讨论法相结合的方式。通过对比改革开放前后衣食住行的变化,引导学生从身边事例中感知历史变迁,增强了课堂代入感。教学中利用教材图片和史事材料激发兴趣,但在引导学生深入分析变化原因时,语言表达略显浅显,逻辑推导不够严密。今后应加强问题链设计,提升语言的启发性与逻辑性,使学生在情感共鸣中理解历史发展的内在逻辑。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第19课 社会生活的变迁

教材分析

本课内容涉及新中国成立至21世纪初的历史时期,主要讲述了新中国成立以来人民日常生活发生的巨大变化以及交通、通信事业的发展历程。教材从“日常生活的变化”入手,依次介绍衣食住行和消费观念的转变,并结合“交通与通信的发展”展现国家基础设施建设成就及其对人民生活的深远影响,逻辑清晰、层次分明。这样的内容安排有助于学生从身边生活出发,感受国家经济和社会发展的巨大进步,增强民族自豪感和时代责任感,同时为后续学习中国特色社会主义道路相关内容奠定现实认知基础。

学情分析

学生已经具备了新中国成立以来社会生活变化的初步认识,能够结合家庭生活经验理解衣食住行和交通通信的变化。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对图片、实例和贴近生活的素材兴趣浓厚,学习积极性高。本课的重点是通过对比改革开放前后人民生活的显著变化,理解经济发展与生活水平提升的关系,难点在于认识改革开放的重大意义及抗疫精神的时代价值,要求学生能结合具体事例分析变化的表现与原因,提升历史理解和家国情怀。

教学目标

【唯物史观】通过分析新中国成立以来人民生活水平变化与经济发展之间的关系,使学生理解社会存在决定社会意识的基本原理。

【时空观念】通过梳理1949年至今我国交通、通信和日常生活的发展脉络,使学生形成清晰的历史发展时序和空间认知。

【史料实证】通过阅读教材中的数据、图片和相关史事,使学生初步掌握运用多种史料印证历史变迁的能力。

【历史解释】通过对改革开放前后生活变化的比较,使学生能够客观解释历史现象,认识政策调整对社会发展的影响。

【家国情怀】通过了解国家在抗疫、基建等方面取得的成就,使学生增强民族自豪感和建设祖国的责任意识。

重点难点

重点:新中国成立后人民生活水平的变化、改革开放前后衣食住行的变化、交通通信发展的成就

难点:理解生活方式变化与经济发展之间的关系、抗疫精神的内涵、综合交通运输网的意义

课堂导入

【教师活动】教师先展示一张20世纪五六十年代人们写信、寄信的老照片,并用轻松的语气引导学生观察图片中的细节,接着朗读一段相关史料,引发学生对通信方式变化的兴趣。

【展示材料】

▲ 图为20世纪50年代人们在邮局寄信的场景

“那时一封信从北京到广州要走十几天,写信成了人们表达思念的重要方式。” ——《中国社会生活史资料选编》

【提出问题】

同学们,你们平时和朋友联系都用什么方式?如果现在只能写信,你会不会觉得很难受?

为什么那时候的人愿意等上好几天甚至几个星期才收到一封信呢?

【设计意图】通过贴近学生生活的对比,激发他们对通信方式变迁的兴趣,引导学生初步思考社会生活方式变化背后的原因,为学习新中国成立以来社会生活的发展做好情感和认知铺垫。

探究新知

日常生活的变化

新中国成立后人民生活的变化

【教师活动】

材料1:1950年《人民日报》报道:“自新中国成立以来,市场物价趋于稳定,粮食、布匹等基本生活物资供应逐步恢复,人民生活明显改善。”

——《人民日报》1950年

问题:新中国成立后,人民生活发生了哪些根本性的变化?为什么会有这些变化?

【学生活动】

学生阅读材料1,结合教材内容,分组讨论并回答问题,尝试归纳新中国成立初期人民生活改善的表现和原因。

【教师活动】

教师引导学生分析材料1,指出新中国成立后政府采取了一系列措施,如土地改革、恢复经济、稳定物价等,使人民生活从战乱中恢复,实现了从“民生凋敝”到“当家作主”的转变。

总结知识点:

新中国成立后,人民成为国家主人。

政府采取措施恢复经济,稳定物价。

人民生活水平得到根本性提高。

【设计意图】

通过史料引导学生理解新中国成立对人民生活的深远影响,培养学生从历史材料中提取信息、归纳总结的能力,增强国家认同感。

改革开放前的生活状况

【教师活动】

材料2:1976年《中国经济年鉴》记载:“由于经济发展水平较低,商品供应严重不足,城市居民购买布料需凭布票,每人每年定量为12尺。”

——《中国经济年鉴》1976年

▲图片注释:20世纪70年代的衣着

问题:改革开放前人们的生活有哪些特点?为什么会这样?

【学生活动】

学生观察图片,阅读材料2,结合教材内容,分析改革开放前人们在衣、食、住等方面的特点,并思考其背后的原因。

【教师活动】

教师引导学生分析布票制度与当时经济水平的关系,指出计划经济体制下物资短缺的现实。结合图片说明服饰单调、样式单一的现象,强调这是特定历史条件下的产物。

总结知识点:

改革开放前,经济发展水平低,物资供应紧张。

衣着受布票限制,色彩和样式单调。

饮食结构单一,部分农村温饱未解决。

住房拥挤,设施简陋。

【设计意图】

通过图文结合的方式,帮助学生直观感受改革开放前的生活状况,培养他们从多角度分析历史现象的能力,理解经济发展与人民生活之间的关系。

改革开放后人民生活的改善

【教师活动】

材料3:1985年《中国统计年鉴》显示:“1984年全国城乡居民人均收入比1978年增长近一倍,消费结构开始向多样化发展。”

——《中国统计年鉴》1985年

▲图片注释:美丽乡村

▲图片注释:河北雄安新区的居民小区

问题:改革开放后,人民生活发生了哪些显著变化?这些变化反映了什么?

【学生活动】

学生结合材料3和图片,分组讨论改革开放后人民在衣、食、住、行等方面的变化,并尝试归纳这些变化背后的社会经济因素。

【教师活动】

教师引导学生分析收入增长与消费结构变化的关系,指出思想观念的解放推动了生活方式的多样化。结合图片说明城乡居住环境的改善,强调改革开放带来的巨大社会进步。

总结知识点:

改革开放后,经济快速发展,人民收入增加。

衣着多样化,成为展示个性的方式。

饮食讲究营养均衡,绿色食品理念普及。

居住面积扩大,居住环境明显改善。

消费结构优化,休闲娱乐成为生活常态。

【设计意图】

通过数据与图片的结合,引导学生从多个维度认识改革开放带来的生活变化,提升学生的历史思维能力,理解经济发展与社会进步之间的互动关系。

抗疫时期的生活保障与精神传承

【教师活动】

材料4:2020年《中国政府工作报告》指出:“面对突如其来的新冠肺炎疫情,我国迅速启动应急机制,实施科学防控,保障人民生命安全和基本生活需求。”

——《中国政府工作报告》2020年

问题:疫情期间,国家是如何保障人民生活的?体现了怎样的精神?

【学生活动】

学生阅读材料4,结合教材内容,思考并讨论国家在抗疫期间采取了哪些措施保障人民生活,以及这些措施背后的精神内涵。

【教师活动】

教师引导学生理解“人民至上、生命至上”的理念,指出国家在疫情防控中展现出的强大组织力和执行力,弘扬了伟大的抗疫精神。

总结知识点:

疫情期间,国家采取科学防控措施,保障人民生命健康。

统筹疫情防控与经济社会发展,保障基本生活需求。

形成了“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神。

【设计意图】

通过现实案例引导学生关注当代中国的发展与挑战,增强社会责任感和历史使命感,理解国家治理体系和治理能力现代化的重要性。

交通、通信的不断发展

(交通、通信的不断发展)

【教师活动】

材料1:2011年6月30日,京沪高铁正式开通运营。该线路全长1318千米,途经北京、天津、河北、山东、江苏、安徽、上海,是当时世界上一次建成线路里程最长、技术标准最高的高速铁路。

——《中国铁路发展史》

▲图片注释:京沪高铁线路图

问题:从材料和图片中你能看出我国高铁建设有哪些特点?这些特点对国家发展有何意义?

【学生活动】

学生分组讨论,结合材料和图片分析我国高铁发展的技术特点与区域覆盖情况,并尝试归纳其对经济发展、区域联系等方面的影响。

【教师活动】

教师引导学生关注“一次建成里程最长”“技术标准最高”等关键词,说明我国在高铁建设上的自主创新能力和基础设施建设水平。结合图片展示京沪高铁贯穿南北的地理布局,强调其作为国家快速铁路网核心部分的战略意义。

总结知识点:

新中国成立后,国家投入大量资金改善交通条件。

我国铁路营业里程居世界第二,高铁里程世界第一。

京沪高铁是当时世界上一次建成里程最长、技术标准最高的高速铁路。

高铁的发展提升了运输效率,促进了区域经济一体化。

【设计意图】

通过史料与图片的结合,培养学生从具体数据和图像中提取信息的能力,理解高铁建设的技术成就及其对国家发展的推动作用,提升历史思维中的“时空观念”与“史料实证”能力。

(公路与桥梁建设)

【教师活动】

材料2:港珠澳大桥于2018年10月23日正式开通,总长约55千米,连接香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省珠海市,是世界上最长的跨海通道工程之一。

——《中国交通建设年鉴(2018)》

▲图片注释:港珠澳大桥

问题:港珠澳大桥的建成体现了我国在哪些方面的技术实力?它对粤港澳大湾区的发展有何意义?

【学生活动】

学生阅读材料并观察图片,思考大桥建设的技术挑战与区域影响,尝试从地理、经济、政治角度进行分析。

【教师活动】

教师点评学生的回答,指出港珠澳大桥是集桥、岛、隧于一体的超级工程,展示了我国在海洋工程技术、桥梁施工、隧道建设等方面的综合实力。同时强调其对粤港澳大湾区经济协同发展的促进作用。

总结知识点:

公路建设发展迅速,全国形成密集公路网。

港珠澳大桥是超大型跨海交通工程,体现我国桥梁建设水平。

桥梁与公路建设增强了区域间的联系,促进经济发展。

【设计意图】

通过具体案例分析,帮助学生理解我国公路与桥梁建设的技术突破与战略价值,培养其综合运用地理、历史知识分析现实问题的能力。

(城市交通与综合交通网)

【教师活动】

材料3:截至2021年底,我国高速公路里程达16.9万千米,位居世界第一;全国各大城市和一些中等城市、旅游胜地都设有航线,我国已成为世界民航大国。

——《中国交通运输统计年鉴(2021)》

问题:我国城市交通发展呈现出哪些新趋势?综合交通网的形成对人们的生活方式有何影响?

【学生活动】

学生结合材料和生活经验,列举城市交通的新变化,如地铁普及、私家车增多、共享单车等,并讨论这些变化如何改变人们的出行习惯。

【教师活动】

教师引导学生从“高速公路里程世界第一”“城市轨道交通发展”“民航网络覆盖”等角度分析我国综合交通体系的构建,强调其对城市化、生活方式现代化的推动作用。

总结知识点:

城市道路建设发展迅速,轨道交通成为缓解拥堵的重要手段。

我国已形成铁路、公路、航空、水运、地铁等综合交通运输网。

综合交通网提高了出行效率,改变了人们的出行方式。

【设计意图】

通过数据与生活经验的结合,引导学生关注身边的历史变迁,增强历史学习的现实感和参与感,提升“历史解释”与“家国情怀”的素养。

(交通工具的变化)

【教师活动】

材料4:20世纪80年代,中国被称为“自行车王国”,自行车是主要代步工具;如今,私家车进入千家万户,成为普通家庭的标配。

——《中国社会变迁史》

▲图片注释:昔日的“自行车王国”

▲图片注释:如今汽车进入千家万户

问题:从“自行车王国”到“汽车时代”,你认为这种变化反映了我国社会哪些方面的进步?

【学生活动】

学生对比两幅图片,结合材料分析交通工具变化背后的社会经济因素,如经济发展、人民生活水平提高、基础设施完善等。

【教师活动】

教师引导学生从“物质生活水平提高”“交通设施改善”“消费观念转变”等角度展开讨论,强调交通工具变化不仅是技术进步的体现,更是社会全面发展的缩影。

总结知识点:

新中国成立后,人们的出行方式发生巨大变化。

自行车曾是我国主要交通工具,如今私家车普及。

出行方式的多样化反映了社会经济的发展和人民生活水平的提高。

【设计意图】

通过图片对比与材料分析,培养学生观察社会变迁的能力,理解交通工具变化背后的深层原因,增强“唯物史观”与“家国情怀”的历史素养。

(通信事业的发展)

【教师活动】

材料5:截至2021年,我国固定电话用户超过3亿户,移动电话用户超过16亿户,互联网用户规模达10.32亿人,均居世界首位。

——《中国通信发展报告(2021)》

问题:我国通信事业的发展经历了哪些阶段?通信方式的变化对人们的生活产生了哪些影响?

【学生活动】

学生根据材料和已有知识,梳理我国通信发展的历程,如从电报、电话到手机、互联网的演变,并讨论这些变化如何影响人们的交流方式和生活方式。

【教师活动】

教师引导学生理解通信技术的进步不仅体现在设备更新上,更体现在信息传播速度和广度的飞跃,强调通信事业对社会信息化、全球化进程的推动作用。

总结知识点:

新中国成立后,国家不断加大对电信事业的投资。

改革开放后,通信产业快速发展,电信网络全球领先。

互联网普及率高,深刻改变了人们的思想观念和生活方式。

【设计意图】

通过数据与历史发展的结合,帮助学生理解通信技术进步对社会发展的深远影响,提升其“历史解释”与“信息素养”的综合能力。

课后任务

【任务主题】感受时代变迁中的生活与科技发展

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中“20世纪70年代的衣着”“美丽乡村”“河北雄安新区居民小区”等图片,结合课文内容,制作一份“新中国成立以来人民生活变化对比表”,从衣、食、住、行四个方面进行归纳总结。

【进阶任务】(能力提升类)

以“我身边的交通变化”为主题,采访家中长辈,记录他们年轻时的主要出行方式和现在家庭成员的出行方式,撰写一篇300字左右的小短文,谈谈你对我国交通发展的认识与感受。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合语文、地理和信息技术学科,围绕“通信方式的演变”开展小课题研究:收集不同时期的通信工具(如电报、固定电话、手机、微信等)资料,绘制“通信方式发展时间轴”;并尝试用信息技术手段制作一段短视频,展示通信方式变化对人们生活方式的影响。

【设计意图】通过对比分析、实地访谈和跨学科探究,帮助学生理解新中国成立以来人民生活水平和科技发展的巨大变化,培养信息处理、语言表达和综合实践能力,增强历史认同感与时代责任感。

板书设计

一、日常生活的变化

改革开放前的生活状况

改革开放后生活水平提升

抗疫期间的人民生命安全保障

二、交通、通信的发展

交通设施的发展与成就

通信事业的进步与影响

教学反思

本节课围绕“日常生活的变化”展开,内容贴近学生生活,适合采用情境教学法与小组讨论法相结合的方式。通过对比改革开放前后衣食住行的变化,引导学生从身边事例中感知历史变迁,增强了课堂代入感。教学中利用教材图片和史事材料激发兴趣,但在引导学生深入分析变化原因时,语言表达略显浅显,逻辑推导不够严密。今后应加强问题链设计,提升语言的启发性与逻辑性,使学生在情感共鸣中理解历史发展的内在逻辑。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化