17 第一部分 第三章 课时13 板块运动与火山活动 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习

文档属性

| 名称 | 17 第一部分 第三章 课时13 板块运动与火山活动 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

第一部分 自然地理

第三章 岩石圈与地表形态

课时13 板块运动与火山活动

夯实·基础知识

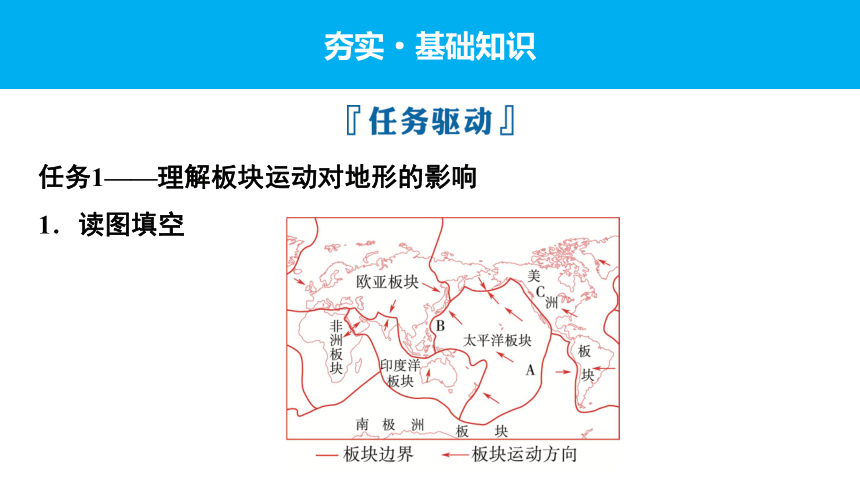

任务1——理解板块运动对地形的影响

1.读图填空

(1)A边界附近的板块运动是彼此______,该类型边界附近常形成______或发育为海洋。

(2)B边界附近的板块运动是相互______,该类型边界附近常形成______、岛弧或海岸山脉。

(3)C山脉是美洲板块与太平洋板块__________形成的。

2.判断

(1)菲律宾位于板块张裂区,多地震。 ( )

(2)冰岛位于板块张裂区,多地热。 ( )

(3)印度洋板块与非洲板块彼此分离形成东非大裂谷。 ( )

分离

裂谷

碰撞

海沟

碰撞挤压

×

√

×

任务2——描述火山活动对地形的影响

1.简答:裂隙式喷发的火山常形成什么地形?

提示:熔岩物质往往形成宽广的玄武岩高原。

2.简答:中心式喷发的火山常形成什么地形?

提示:常在地表形成火山锥、火山口等火山地貌。

衔接一 选择性必修1活动变式

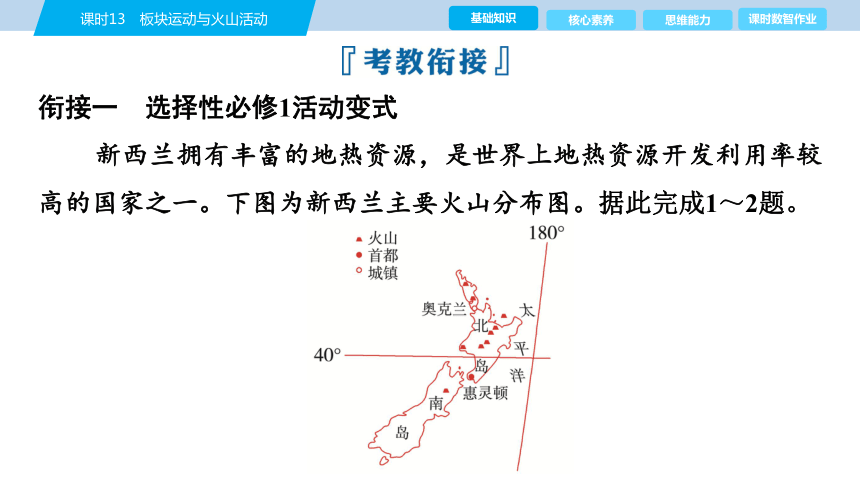

新西兰拥有丰富的地热资源,是世界上地热资源开发利用率较高的国家之一。下图为新西兰主要火山分布图。据此完成1~2题。

1.新西兰地热资源丰富的主要原因是( )

A.四面临海,海沟深邃

B.位于板块的交界处

C.山脉纵横,断层发育

D.地下水普遍埋藏较深

2.新西兰地热电站主要分布于( )

A.北岛东部 B.北岛中部

C.南岛南部 D.南岛北部

√

√

1.B 2.B [第1题,新西兰位于太平洋板块和印度洋板块交界处,地壳活跃,岩浆上升,带来丰富的地热资源,B正确。四面临海,海沟深邃;山脉纵横,断层发育;地下水普遍埋藏较深都不是其地热资源丰富的原因,A、C、D错误。第2题,由图示可知,北岛中部火山众多,地热资源丰富,能源需求量大,故地热电站主要分布在北岛中部,B正确;北岛东部、南岛地热资源较少,地热站较少,A、C、D错误。]

衔接二 选择性必修1活动变式

3.阅读图文材料,回答下列问题。

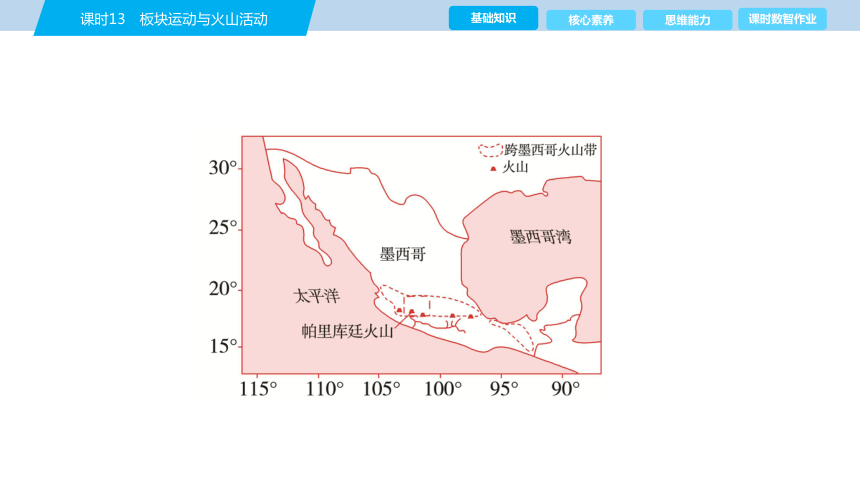

跨墨西哥火山带是一条横穿墨西哥中南部的火山带,绵延900千米,最高海拔5 636米,其类似于山脉,但其内部是火山,而非断层或褶皱形成的山脉。许多火山终年积雪,当地人称之为雪山岭。在众多火山中,帕里库廷火山是最年轻的火山,形成于1943年墨西哥农民的玉米地里。帕里库廷火山位于一座古老的火山顶部,经历几年的喷发后当地村庄被毁,形成海拔3 170米的火山,南侧出现一系列裂隙,并最终形成熔岩台地。如图示意跨墨西哥火山带的位置。

(1)简述跨墨西哥火山带的形成原因。

(2)分析跨墨西哥火山带内火山终年积雪的原因。

(3)说明帕里库廷火山南侧熔岩台地的形成过程。

[解析] 第(1)题,火山的喷发跟板块运动有关,墨西哥位于南极洲板块、太平洋板块和美洲板块的交界地带,位于环太平洋火山地震带,地壳运动活跃,地震、火山活动频发;地下炽热的岩浆沿着地下的裂隙上涌,产生火山喷发,遇冷凝固,经历几年的喷发后,形成一系列的火山带,横穿墨西哥中南部,绵延900千米。第(2)题,跨墨西哥火山带最高海拔5 636米,由所学知识可知,海拔每上升

1 000米,气温约下降6 ℃,故山顶终年温度低于0 ℃,积雪不易融化;该地区为热带草原气候,东北信风吹过墨西哥湾,挟带水汽,在该火山带形成丰富的地形雨,在高海拔地区容易形成积雪,终年不化。

第(3)题,由上述分析可知,熔岩台地的形成与火山喷发有关,而火山喷发与地壳运动有关。结合图文信息可知:地处火山带附近,地壳活跃,南侧裂隙形成后,岩浆从多处裂隙涌出,流向周边,并逐渐冷却凝固;由材料信息“经历几年的喷发后……最终形成熔岩台地”可知,经过长时间熔岩累积,海拔增高,最终形成较为平坦的熔岩台地。

[答案] (1)位于美洲板块、南极洲板块和太平洋板块的交界处,地壳运动活跃;岩浆沿挤压形成的破裂带上涌,喷出地表,形成一系列火山,构成火山带。

(2)东北信风挟带水汽,受火山带阻挡爬升,在山顶形成降雪;火山带海拔较高,气温较低,山顶积雪不易融化,形成终年积雪。

(3)地处火山带附近,岩浆活动活跃,南侧裂隙形成后,岩浆从多处裂隙涌出,流向周边,并逐渐冷却凝固;经过长时间熔岩累积,海拔增高,形成较为平坦的熔岩台地。

提升·核心素养

板块运动与地貌

板块 运动 张裂 碰撞

大陆板块与大陆板块相互挤压碰撞 大陆板块与大洋板块相互挤压碰撞

对地貌的影响 形成裂谷或海洋 形成高峻山脉和巨大高原 海沟、岛弧、海岸山脉

举例 东非大裂谷、红海、大西洋 喜马拉雅山脉、青藏高原 马里亚纳海沟、亚洲东部岛弧、美洲西岸山脉

板块 运动 张裂 碰撞

大陆板块与大陆板块相互挤压碰撞 大陆板块与大洋板块相互挤压碰撞

边界 类型 生长边界 消亡边界

图示

[规律总结] 板块构造运动的“碰撞”规律

(1)碰撞边界基本分布在大陆与海洋的边界处。

(2)碰撞边界附近形成了环太平洋和地中海—喜马拉雅火山地震带。

(3)碰撞边界是板块运动中考查最多的边界类型。

培养·思维能力

(2022·浙江6月卷)下图为世界局部图。据此完成(1)~(2)题。

(1)图中海沟的成因是( )

A.欧亚板块张裂

B.美洲板块抬升

C.太平洋板块张裂

D.太平洋板块俯冲

(2)与海沟相伴的宏观地形有( )

①海岭 ②裂谷 ③山脉 ④岛弧

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

√

√

【解题导引】

(1)图中海沟→南部是太平洋板块,北部是美洲板块→太平洋板块俯冲,板块碰撞形成海沟

(2)海沟附近→碰撞边界→海岸山脉、岛弧。海岭和裂谷→生长边界

结合图文材料分析,阿留申海沟北部为白令海,从板块运动的角度看,未来白令海的深度是变深还是变浅?说出判断理由。

提示:变浅。南部板块俯冲,北部会隆起抬升,使海水变浅。

视角一 板块运动与地形的形成

(2025·温州模拟)如图为苏门答腊岛及周边海域简图。据此完成1~2题。

1.苏门答腊岛的成因是( )

A.太平洋板块抬升

B.欧亚板块抬升

C.印度洋板块张裂

D.非洲板块俯冲

2.图示板块边界甲侧形成的宏观地形为( )

A.海沟 B.海岭

C.山脉 D.裂谷

√

√

1.B 2.A [第1题,苏门答腊岛是印度洋板块与欧亚板块相互挤压,欧亚板块抬升而成的,B正确。第2题,图示板块边界为大洋板块和大陆板块的消亡边界,甲侧为海洋板块一侧,形成的宏观地形为海沟,A正确;海岭形成于海洋板块的生长边界,B错误;山脉形成于大陆板块一侧,C错误;裂谷形成于生长边界,D错误。]

视角二 火山活动与地形

如图为火山岛形成示意图,图中各岛屿形成于同一热点。据此完成3~4题。

3.图示a、b、c、d链状火山岛中形成时间最早的是( )

A.a B.b C.c D.d

4.图中岛屿从d到a海拔逐渐变低的主要影响因素是( )

A.海浪、冰川侵蚀

B.火山、风力堆积

C.流水、风力侵蚀

D.流水、冰川堆积

√

√

3.A 4.C [第3题,呈链状分布的a、b、c、d各火山岛,形成于同一热点,示意图显示,链状火山岛是由板块在岩浆喷发的岩浆库(热点)上移动而成,所以离岩浆喷发地越近,形成越晚,年龄越小,根据图示箭头可知,图中链状火山岛形成时间由早到晚的顺序为a、b、c、d,A正确。第4题,在火山岛形成后,随着板块的移动,一旦离开岩浆喷发的热点,就少了岩浆的来源,火山岛也就不怎么变大变高。此后出露在海面的火山岛,会在外力作用下被风化、侵蚀,在温差、流水、风力和海浪等共同作用下,岛屿变小变矮,最终可能会重新没入海洋,由此可知,C正确;岛屿从d到a海拔逐渐变低的过程应属于外力长期风化、侵蚀的结果,火山活动会使岛屿的海拔增加,B错误;由图中信息可知,图中火山岛属于夏威夷群岛,地处低纬度热带地区,岛上不存在冰川作用,A、D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:49分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

下图为世界某区域示意图。据此完成1~2题。

课时数智作业(十三) 板块运动与火山活动

1.上图中所示四地,位于同一板块的是( )

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

√

2.最符合图示海沟形成原理的示意图是( )

A.甲、乙 B.丙、丁

C.甲、丙 D.乙、丁

√

1.B 2.A [第1题,①位于欧亚板块、②位于美洲板块、③位于美洲板块、④位于太平洋板块,位于同一板块的是②③ 。第2题,大洋板块与大陆板块碰撞,大洋板块俯冲到大陆板块底部,形成海沟,最符合图示海沟形成原理的示意图是甲、乙,A正确;丙、丁反映大陆板块、大洋板块张裂,B、C、D错误。]

(2025·郑州模拟)夏威夷群岛位于太平洋中部,持续不断的火山喷发和板块移动造就了今天的夏威夷群岛,其东南部的普纳鲁黑色沙滩,是夏威夷岛最著名的景点之一。下图是夏威夷群岛的火山年龄分布图。据此完成3~4题。

3.该区域板块的运动方向为( )

A.自西北向东南

B.自东北向西南

C.自东南向西北

D.自西南向东北

4.关于夏威夷普纳鲁黑色沙滩的形成过程正确的是( )

A.岩浆喷出—海水侵蚀—海水堆积

B.海水侵蚀—岩浆喷出—海水堆积

C.岩浆喷出—海水堆积—海水侵蚀

D.海水侵蚀—海水堆积—岩浆喷出

√

√

3.C 4.A [第3题,夏威夷群岛中各小岛呈西北—东南方向排列;火山的平均年龄从东南向西北增加,东南部火山年龄最小,说明其形成最晚,最靠近板块边界,新形成的火山将之前形成的向外推移,因此可知该群岛板块运动方向是自东南向西北。第4题,夏威夷岛是火山喷发形成的;火山喷发后,岩浆流入海水,冷却凝固形成喷出型岩浆岩;长期受海浪、风力等侵蚀、搬运、堆积等作用,形成了黑色沙滩。故夏威夷普纳鲁黑色沙滩的形成过程正确的是岩浆喷出—海水侵蚀—海水堆积。]

射汽岩浆喷发是指岩浆在上升过程中遇到地下水或地表水并发生相互作用,产生大量水蒸气导致的爆炸式喷发。射汽岩浆喷发在较为坚硬的围岩环境中通常形成火山角砾岩筒结构,主要由喷发环(火山碎屑环)、火山口、火山角砾岩筒、根部带(爆炸发生的位置)和补给岩墙组成。下图示意玛珥式火山角砾岩筒型火山结构。据此完成5~7题。

5.与常规火山喷发相比,玛珥式火山形成的特殊性表现在( )

A.岩浆温度高 B.裂隙发育深

C.水—岩相互作用强 D.上覆地层厚度大

6.玛珥式火山口的体积大小取决于( )

A.火山活动持续时间 B.根部带深度

C.岩浆性质 D.裂隙大小

7.推测火山碎屑环顶部的碎屑来自( )

A.上层围岩 B.岩墙

C.深层围岩 D.岩浆

√

√

√

5.C 6.A 7.C [第5题,射汽岩浆喷发是指岩浆在上升过程中遇到地下水或地表水并发生相互作用,产生大量水蒸气导致的爆炸式喷发。射汽岩浆喷发的形成过程较为独特,岩浆上升遇到地下水时发生水—岩相互作用,产生蒸汽并形成气膜,随着蒸汽的压力增加,当压力值超过气膜的极限时,就会发生爆炸,产生射汽岩浆喷发。与常规火山喷发相比,玛珥式火山岩浆温度、 裂隙发育、上覆地层厚度都没有特殊之处。

第6题,由于根部地区反复发生质量损失,上覆的围岩和锥形火山角砾岩筒失稳塌陷以补充根部带的质量损失,根部带长时间的向下推移导致锥形火山角砾岩筒和玛珥式火山口反复崩塌,因此玛珥式火山活动持续时间越长,玛珥式火山口的体积就越大。与根部带深度、 岩浆性质、 裂隙大小关系不大。第7题,火山碎屑环中存在炸碎的围岩碎屑,受火山喷发物先后顺序及碎屑沉积过程的影响,先喷发的先沉积,后喷发的后沉积,因此最上层的围岩碎片多位于喷发环的底部,而深部地层物质喷出形成的碎屑则堆积于喷发环的顶部。]

二、非选择题(共2小题,共28分)

8.阅读图文材料,回答下列问题。(14分)

材料一 近年来,冰岛南部埃亚菲亚德拉冰川附近火山多次大规模喷发,火山熔岩融化了部分冰川,导致山洪暴发、道路桥梁被毁,腾空而起的火山灰更使欧洲部分空域成为航空禁区。

材料二 全球板块分布及板块运动示意图。

(1)从板块运动角度分析冰岛多火山喷发的原因。(4分)

(2)火山喷发破坏地理环境,影响经济活动,然而也为人类带来有利的方面,列举四点。(6分)

(3)从板块运动角度,分别回答红海、地中海未来的变化趋势及原因。(4分)

[解析] 第(1)题,冰岛地处欧亚板块与美洲板块的生长边界处,板块分离,地壳运动比较活跃,所以多火山活动。第(2)题,火山爆发产生的火山灰是极好的天然肥料,可以形成肥沃的土壤,利于农作物生长;火山喷发产生的火山灰中含有丰富的矿物质;利用火山喷发形成的天池、火山地貌等可以发展旅游业;火山也是了解地球内部圈层的方式之一,所以还可以用于科研考察等。第(3)题,红海地处印度洋板块与非洲板块之间的生长边界,板块相互张裂,所以红海未来会扩大;地中海处于非洲板块与欧亚板块的相互挤压处,为消亡边界,所以地中海未来会缩小。

[答案] (1)地处欧亚板块与美洲板块的交界处,地壳运动比较活跃。

(2)带来肥沃的火山灰土壤;带来丰富的矿物质;利用火山景观发展旅游;有利于火山研究。

(3)红海地处印度洋板块与非洲板块之间的生长边界,所以红海未来会扩大;地中海处于非洲板块与欧亚板块的消亡边界,所以地中海未来会缩小。

9.(2025·桂林模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(14分)

温泉是从地下自然涌出的泉口温度显著高于当地年平均气温的天然泉水。适宜的地质构造、充足的地下水和热量供给是温泉形成的必备条件。北美大陆西部地区受构造运动影响温泉众多,且随着山系的逐步隆升,气候演化显著。下图示意北美大陆局部区域地形与温泉分布情况。

(1)指出北美大陆温泉的集中分布区。(4分)

(2)从板块运动的角度分析北美大陆温泉的成因。(6分)

(3)分析构造运动对图示西部地区气候演化的影响。(4分)

[解析] 第(1)题,北美大陆温泉的集中分布区位于西部高原山地地区,此处是太平洋板块与美洲板块的消亡边界。第(2)题,北美大陆温泉的集中分布区位于北美西海岸,地处太平洋板块与美洲板块的消亡边界附近,板块挤压,地壳和岩浆活动频繁,地热丰富,为温泉形成提供热量供给,加热地下岩体,板块挤压导致构造运动强烈,断裂发育,地下水才能沿高温岩体裂隙上涌,被加热并最终涌出地表,形成温泉。

第(3)题,图示西部地区地处太平洋板块与美洲板块的消亡边界附近,板块挤压使地壳隆起,形成南北向高大的山系;山系阻挡了西风从太平洋带来的暖湿水汽,在山系西侧形成地形雨,降水增多,而东侧位于背风坡,降水减少,趋于干旱,山间盆地受山脉阻挡,降水也减少;山地由于海拔高,随着海拔升高,水热条件发生变化,形成气候垂直差异,加剧了气候分异。

[答案] (1)分布在太平洋板块与美洲板块的消亡边界。

(2)板块挤压,构造运动强烈,断裂发育,为地下水出露提供通道;岩浆活动强烈,地热丰富,为温泉形成提供热量供给。

(3)地壳隆起,形成南北向高大的山系;山系西侧降水增多,东侧降水减少(趋于干旱、山间盆地降水减少);形成气候垂直差异。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第三章 岩石圈与地表形态

课时13 板块运动与火山活动

夯实·基础知识

任务1——理解板块运动对地形的影响

1.读图填空

(1)A边界附近的板块运动是彼此______,该类型边界附近常形成______或发育为海洋。

(2)B边界附近的板块运动是相互______,该类型边界附近常形成______、岛弧或海岸山脉。

(3)C山脉是美洲板块与太平洋板块__________形成的。

2.判断

(1)菲律宾位于板块张裂区,多地震。 ( )

(2)冰岛位于板块张裂区,多地热。 ( )

(3)印度洋板块与非洲板块彼此分离形成东非大裂谷。 ( )

分离

裂谷

碰撞

海沟

碰撞挤压

×

√

×

任务2——描述火山活动对地形的影响

1.简答:裂隙式喷发的火山常形成什么地形?

提示:熔岩物质往往形成宽广的玄武岩高原。

2.简答:中心式喷发的火山常形成什么地形?

提示:常在地表形成火山锥、火山口等火山地貌。

衔接一 选择性必修1活动变式

新西兰拥有丰富的地热资源,是世界上地热资源开发利用率较高的国家之一。下图为新西兰主要火山分布图。据此完成1~2题。

1.新西兰地热资源丰富的主要原因是( )

A.四面临海,海沟深邃

B.位于板块的交界处

C.山脉纵横,断层发育

D.地下水普遍埋藏较深

2.新西兰地热电站主要分布于( )

A.北岛东部 B.北岛中部

C.南岛南部 D.南岛北部

√

√

1.B 2.B [第1题,新西兰位于太平洋板块和印度洋板块交界处,地壳活跃,岩浆上升,带来丰富的地热资源,B正确。四面临海,海沟深邃;山脉纵横,断层发育;地下水普遍埋藏较深都不是其地热资源丰富的原因,A、C、D错误。第2题,由图示可知,北岛中部火山众多,地热资源丰富,能源需求量大,故地热电站主要分布在北岛中部,B正确;北岛东部、南岛地热资源较少,地热站较少,A、C、D错误。]

衔接二 选择性必修1活动变式

3.阅读图文材料,回答下列问题。

跨墨西哥火山带是一条横穿墨西哥中南部的火山带,绵延900千米,最高海拔5 636米,其类似于山脉,但其内部是火山,而非断层或褶皱形成的山脉。许多火山终年积雪,当地人称之为雪山岭。在众多火山中,帕里库廷火山是最年轻的火山,形成于1943年墨西哥农民的玉米地里。帕里库廷火山位于一座古老的火山顶部,经历几年的喷发后当地村庄被毁,形成海拔3 170米的火山,南侧出现一系列裂隙,并最终形成熔岩台地。如图示意跨墨西哥火山带的位置。

(1)简述跨墨西哥火山带的形成原因。

(2)分析跨墨西哥火山带内火山终年积雪的原因。

(3)说明帕里库廷火山南侧熔岩台地的形成过程。

[解析] 第(1)题,火山的喷发跟板块运动有关,墨西哥位于南极洲板块、太平洋板块和美洲板块的交界地带,位于环太平洋火山地震带,地壳运动活跃,地震、火山活动频发;地下炽热的岩浆沿着地下的裂隙上涌,产生火山喷发,遇冷凝固,经历几年的喷发后,形成一系列的火山带,横穿墨西哥中南部,绵延900千米。第(2)题,跨墨西哥火山带最高海拔5 636米,由所学知识可知,海拔每上升

1 000米,气温约下降6 ℃,故山顶终年温度低于0 ℃,积雪不易融化;该地区为热带草原气候,东北信风吹过墨西哥湾,挟带水汽,在该火山带形成丰富的地形雨,在高海拔地区容易形成积雪,终年不化。

第(3)题,由上述分析可知,熔岩台地的形成与火山喷发有关,而火山喷发与地壳运动有关。结合图文信息可知:地处火山带附近,地壳活跃,南侧裂隙形成后,岩浆从多处裂隙涌出,流向周边,并逐渐冷却凝固;由材料信息“经历几年的喷发后……最终形成熔岩台地”可知,经过长时间熔岩累积,海拔增高,最终形成较为平坦的熔岩台地。

[答案] (1)位于美洲板块、南极洲板块和太平洋板块的交界处,地壳运动活跃;岩浆沿挤压形成的破裂带上涌,喷出地表,形成一系列火山,构成火山带。

(2)东北信风挟带水汽,受火山带阻挡爬升,在山顶形成降雪;火山带海拔较高,气温较低,山顶积雪不易融化,形成终年积雪。

(3)地处火山带附近,岩浆活动活跃,南侧裂隙形成后,岩浆从多处裂隙涌出,流向周边,并逐渐冷却凝固;经过长时间熔岩累积,海拔增高,形成较为平坦的熔岩台地。

提升·核心素养

板块运动与地貌

板块 运动 张裂 碰撞

大陆板块与大陆板块相互挤压碰撞 大陆板块与大洋板块相互挤压碰撞

对地貌的影响 形成裂谷或海洋 形成高峻山脉和巨大高原 海沟、岛弧、海岸山脉

举例 东非大裂谷、红海、大西洋 喜马拉雅山脉、青藏高原 马里亚纳海沟、亚洲东部岛弧、美洲西岸山脉

板块 运动 张裂 碰撞

大陆板块与大陆板块相互挤压碰撞 大陆板块与大洋板块相互挤压碰撞

边界 类型 生长边界 消亡边界

图示

[规律总结] 板块构造运动的“碰撞”规律

(1)碰撞边界基本分布在大陆与海洋的边界处。

(2)碰撞边界附近形成了环太平洋和地中海—喜马拉雅火山地震带。

(3)碰撞边界是板块运动中考查最多的边界类型。

培养·思维能力

(2022·浙江6月卷)下图为世界局部图。据此完成(1)~(2)题。

(1)图中海沟的成因是( )

A.欧亚板块张裂

B.美洲板块抬升

C.太平洋板块张裂

D.太平洋板块俯冲

(2)与海沟相伴的宏观地形有( )

①海岭 ②裂谷 ③山脉 ④岛弧

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

√

√

【解题导引】

(1)图中海沟→南部是太平洋板块,北部是美洲板块→太平洋板块俯冲,板块碰撞形成海沟

(2)海沟附近→碰撞边界→海岸山脉、岛弧。海岭和裂谷→生长边界

结合图文材料分析,阿留申海沟北部为白令海,从板块运动的角度看,未来白令海的深度是变深还是变浅?说出判断理由。

提示:变浅。南部板块俯冲,北部会隆起抬升,使海水变浅。

视角一 板块运动与地形的形成

(2025·温州模拟)如图为苏门答腊岛及周边海域简图。据此完成1~2题。

1.苏门答腊岛的成因是( )

A.太平洋板块抬升

B.欧亚板块抬升

C.印度洋板块张裂

D.非洲板块俯冲

2.图示板块边界甲侧形成的宏观地形为( )

A.海沟 B.海岭

C.山脉 D.裂谷

√

√

1.B 2.A [第1题,苏门答腊岛是印度洋板块与欧亚板块相互挤压,欧亚板块抬升而成的,B正确。第2题,图示板块边界为大洋板块和大陆板块的消亡边界,甲侧为海洋板块一侧,形成的宏观地形为海沟,A正确;海岭形成于海洋板块的生长边界,B错误;山脉形成于大陆板块一侧,C错误;裂谷形成于生长边界,D错误。]

视角二 火山活动与地形

如图为火山岛形成示意图,图中各岛屿形成于同一热点。据此完成3~4题。

3.图示a、b、c、d链状火山岛中形成时间最早的是( )

A.a B.b C.c D.d

4.图中岛屿从d到a海拔逐渐变低的主要影响因素是( )

A.海浪、冰川侵蚀

B.火山、风力堆积

C.流水、风力侵蚀

D.流水、冰川堆积

√

√

3.A 4.C [第3题,呈链状分布的a、b、c、d各火山岛,形成于同一热点,示意图显示,链状火山岛是由板块在岩浆喷发的岩浆库(热点)上移动而成,所以离岩浆喷发地越近,形成越晚,年龄越小,根据图示箭头可知,图中链状火山岛形成时间由早到晚的顺序为a、b、c、d,A正确。第4题,在火山岛形成后,随着板块的移动,一旦离开岩浆喷发的热点,就少了岩浆的来源,火山岛也就不怎么变大变高。此后出露在海面的火山岛,会在外力作用下被风化、侵蚀,在温差、流水、风力和海浪等共同作用下,岛屿变小变矮,最终可能会重新没入海洋,由此可知,C正确;岛屿从d到a海拔逐渐变低的过程应属于外力长期风化、侵蚀的结果,火山活动会使岛屿的海拔增加,B错误;由图中信息可知,图中火山岛属于夏威夷群岛,地处低纬度热带地区,岛上不存在冰川作用,A、D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:49分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

下图为世界某区域示意图。据此完成1~2题。

课时数智作业(十三) 板块运动与火山活动

1.上图中所示四地,位于同一板块的是( )

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

√

2.最符合图示海沟形成原理的示意图是( )

A.甲、乙 B.丙、丁

C.甲、丙 D.乙、丁

√

1.B 2.A [第1题,①位于欧亚板块、②位于美洲板块、③位于美洲板块、④位于太平洋板块,位于同一板块的是②③ 。第2题,大洋板块与大陆板块碰撞,大洋板块俯冲到大陆板块底部,形成海沟,最符合图示海沟形成原理的示意图是甲、乙,A正确;丙、丁反映大陆板块、大洋板块张裂,B、C、D错误。]

(2025·郑州模拟)夏威夷群岛位于太平洋中部,持续不断的火山喷发和板块移动造就了今天的夏威夷群岛,其东南部的普纳鲁黑色沙滩,是夏威夷岛最著名的景点之一。下图是夏威夷群岛的火山年龄分布图。据此完成3~4题。

3.该区域板块的运动方向为( )

A.自西北向东南

B.自东北向西南

C.自东南向西北

D.自西南向东北

4.关于夏威夷普纳鲁黑色沙滩的形成过程正确的是( )

A.岩浆喷出—海水侵蚀—海水堆积

B.海水侵蚀—岩浆喷出—海水堆积

C.岩浆喷出—海水堆积—海水侵蚀

D.海水侵蚀—海水堆积—岩浆喷出

√

√

3.C 4.A [第3题,夏威夷群岛中各小岛呈西北—东南方向排列;火山的平均年龄从东南向西北增加,东南部火山年龄最小,说明其形成最晚,最靠近板块边界,新形成的火山将之前形成的向外推移,因此可知该群岛板块运动方向是自东南向西北。第4题,夏威夷岛是火山喷发形成的;火山喷发后,岩浆流入海水,冷却凝固形成喷出型岩浆岩;长期受海浪、风力等侵蚀、搬运、堆积等作用,形成了黑色沙滩。故夏威夷普纳鲁黑色沙滩的形成过程正确的是岩浆喷出—海水侵蚀—海水堆积。]

射汽岩浆喷发是指岩浆在上升过程中遇到地下水或地表水并发生相互作用,产生大量水蒸气导致的爆炸式喷发。射汽岩浆喷发在较为坚硬的围岩环境中通常形成火山角砾岩筒结构,主要由喷发环(火山碎屑环)、火山口、火山角砾岩筒、根部带(爆炸发生的位置)和补给岩墙组成。下图示意玛珥式火山角砾岩筒型火山结构。据此完成5~7题。

5.与常规火山喷发相比,玛珥式火山形成的特殊性表现在( )

A.岩浆温度高 B.裂隙发育深

C.水—岩相互作用强 D.上覆地层厚度大

6.玛珥式火山口的体积大小取决于( )

A.火山活动持续时间 B.根部带深度

C.岩浆性质 D.裂隙大小

7.推测火山碎屑环顶部的碎屑来自( )

A.上层围岩 B.岩墙

C.深层围岩 D.岩浆

√

√

√

5.C 6.A 7.C [第5题,射汽岩浆喷发是指岩浆在上升过程中遇到地下水或地表水并发生相互作用,产生大量水蒸气导致的爆炸式喷发。射汽岩浆喷发的形成过程较为独特,岩浆上升遇到地下水时发生水—岩相互作用,产生蒸汽并形成气膜,随着蒸汽的压力增加,当压力值超过气膜的极限时,就会发生爆炸,产生射汽岩浆喷发。与常规火山喷发相比,玛珥式火山岩浆温度、 裂隙发育、上覆地层厚度都没有特殊之处。

第6题,由于根部地区反复发生质量损失,上覆的围岩和锥形火山角砾岩筒失稳塌陷以补充根部带的质量损失,根部带长时间的向下推移导致锥形火山角砾岩筒和玛珥式火山口反复崩塌,因此玛珥式火山活动持续时间越长,玛珥式火山口的体积就越大。与根部带深度、 岩浆性质、 裂隙大小关系不大。第7题,火山碎屑环中存在炸碎的围岩碎屑,受火山喷发物先后顺序及碎屑沉积过程的影响,先喷发的先沉积,后喷发的后沉积,因此最上层的围岩碎片多位于喷发环的底部,而深部地层物质喷出形成的碎屑则堆积于喷发环的顶部。]

二、非选择题(共2小题,共28分)

8.阅读图文材料,回答下列问题。(14分)

材料一 近年来,冰岛南部埃亚菲亚德拉冰川附近火山多次大规模喷发,火山熔岩融化了部分冰川,导致山洪暴发、道路桥梁被毁,腾空而起的火山灰更使欧洲部分空域成为航空禁区。

材料二 全球板块分布及板块运动示意图。

(1)从板块运动角度分析冰岛多火山喷发的原因。(4分)

(2)火山喷发破坏地理环境,影响经济活动,然而也为人类带来有利的方面,列举四点。(6分)

(3)从板块运动角度,分别回答红海、地中海未来的变化趋势及原因。(4分)

[解析] 第(1)题,冰岛地处欧亚板块与美洲板块的生长边界处,板块分离,地壳运动比较活跃,所以多火山活动。第(2)题,火山爆发产生的火山灰是极好的天然肥料,可以形成肥沃的土壤,利于农作物生长;火山喷发产生的火山灰中含有丰富的矿物质;利用火山喷发形成的天池、火山地貌等可以发展旅游业;火山也是了解地球内部圈层的方式之一,所以还可以用于科研考察等。第(3)题,红海地处印度洋板块与非洲板块之间的生长边界,板块相互张裂,所以红海未来会扩大;地中海处于非洲板块与欧亚板块的相互挤压处,为消亡边界,所以地中海未来会缩小。

[答案] (1)地处欧亚板块与美洲板块的交界处,地壳运动比较活跃。

(2)带来肥沃的火山灰土壤;带来丰富的矿物质;利用火山景观发展旅游;有利于火山研究。

(3)红海地处印度洋板块与非洲板块之间的生长边界,所以红海未来会扩大;地中海处于非洲板块与欧亚板块的消亡边界,所以地中海未来会缩小。

9.(2025·桂林模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(14分)

温泉是从地下自然涌出的泉口温度显著高于当地年平均气温的天然泉水。适宜的地质构造、充足的地下水和热量供给是温泉形成的必备条件。北美大陆西部地区受构造运动影响温泉众多,且随着山系的逐步隆升,气候演化显著。下图示意北美大陆局部区域地形与温泉分布情况。

(1)指出北美大陆温泉的集中分布区。(4分)

(2)从板块运动的角度分析北美大陆温泉的成因。(6分)

(3)分析构造运动对图示西部地区气候演化的影响。(4分)

[解析] 第(1)题,北美大陆温泉的集中分布区位于西部高原山地地区,此处是太平洋板块与美洲板块的消亡边界。第(2)题,北美大陆温泉的集中分布区位于北美西海岸,地处太平洋板块与美洲板块的消亡边界附近,板块挤压,地壳和岩浆活动频繁,地热丰富,为温泉形成提供热量供给,加热地下岩体,板块挤压导致构造运动强烈,断裂发育,地下水才能沿高温岩体裂隙上涌,被加热并最终涌出地表,形成温泉。

第(3)题,图示西部地区地处太平洋板块与美洲板块的消亡边界附近,板块挤压使地壳隆起,形成南北向高大的山系;山系阻挡了西风从太平洋带来的暖湿水汽,在山系西侧形成地形雨,降水增多,而东侧位于背风坡,降水减少,趋于干旱,山间盆地受山脉阻挡,降水也减少;山地由于海拔高,随着海拔升高,水热条件发生变化,形成气候垂直差异,加剧了气候分异。

[答案] (1)分布在太平洋板块与美洲板块的消亡边界。

(2)板块挤压,构造运动强烈,断裂发育,为地下水出露提供通道;岩浆活动强烈,地热丰富,为温泉形成提供热量供给。

(3)地壳隆起,形成南北向高大的山系;山系西侧降水增多,东侧降水减少(趋于干旱、山间盆地降水减少);形成气候垂直差异。

谢 谢 !

同课章节目录