22 第一部分 第三章 课时17 风力作用与地表形态 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习

文档属性

| 名称 | 22 第一部分 第三章 课时17 风力作用与地表形态 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

第一部分 自然地理

第三章 岩石圈与地表形态

课时17 风力作用与地表形态

夯实·基础知识

任务1——解释风蚀作用对地形的影响,

描述风蚀地貌的特点

1.简答:吹蚀作用和磨蚀作用有何区别?

提示:地表沙粒等被气流吹扬是吹蚀作用;含沙粒气流对地表物体撞击和摩擦是磨蚀作用。

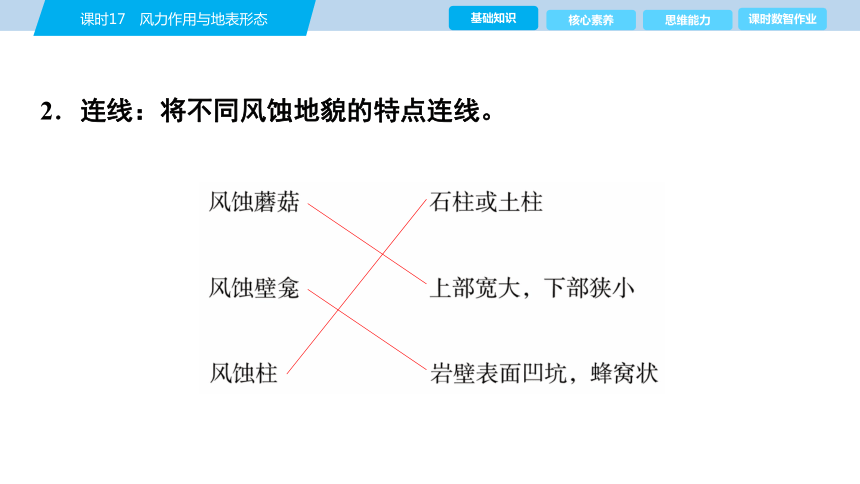

2.连线:将不同风蚀地貌的特点连线。

3.判断

(1)风蚀蘑菇主要是近地面风力磨蚀作用形成的。 ( )

(2)风蚀壁龛主要是吹蚀作用形成的。 ( )

(3)雅丹地貌是经风化、流水冲刷和风蚀等作用形成的。 ( )

(4)柴达木盆地边缘的戈壁主要是风力吹蚀作用形成的。 ( )

√

×

√

√

任务2——解释风积作用对地形的影响,描述风积地貌的特点

1.简答:风力搬运过程中沙粒沉积的原因有哪些?

提示:①当风力变弱;②或遇到障碍物(如山体阻挡,或地面草丛、建筑物阻碍);③或下垫面性质改变时。

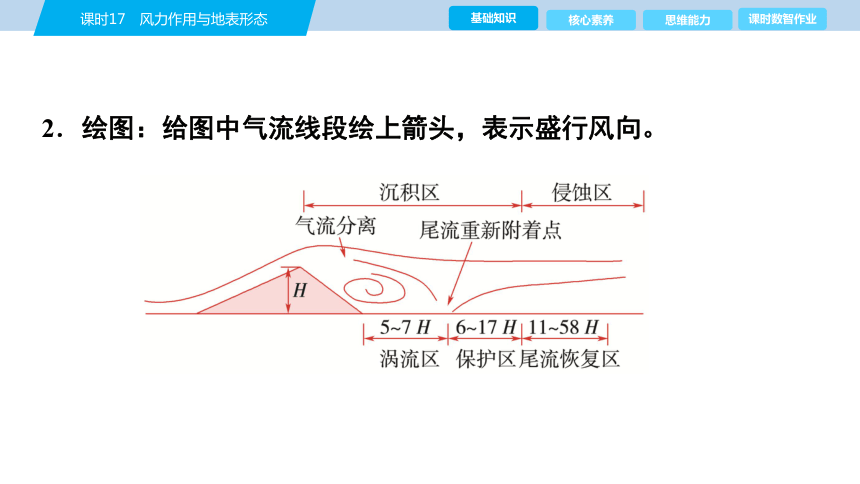

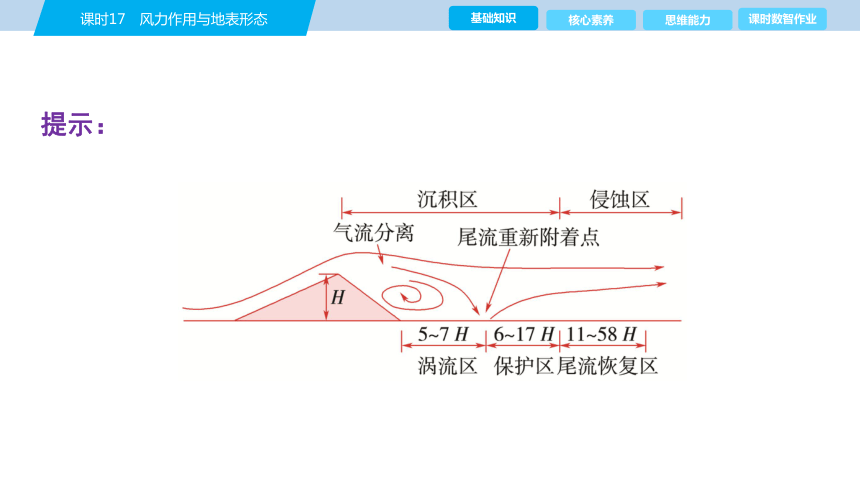

2.绘图:给图中气流线段绘上箭头,表示盛行风向。

提示:

衔接一 选择性必修1活动变式

位于青海省大柴旦的水上雅丹地貌,原本是干旱无水的戈壁盐碱地,因气候变暖,来自昆仑山的冰雪融水将部分雅丹地貌浸泡于水中,形成了这片神奇的水上雅丹。下图为水上雅丹景观图。据此完成1~2题。

1.形成水上雅丹地貌景观的主要外力作用是( )

A.流水侵蚀 B.流水堆积

C.风力侵蚀 D.风力堆积

2.下列地貌中,与水上雅丹成因相似的是( )

A.河流阶地 B.冲积扇

C.格状沙丘 D.风蚀壁龛

√

√

1.C 2.D [第1题,雅丹地貌是一种典型的风蚀地貌,又称风蚀垄槽,在极干旱地区的一些干涸的湖底,常因干涸而裂开,风沿着这些裂隙吹蚀,裂隙愈来愈大,使原来平坦的地面发育成许多不规则的背鲫形垄脊和宽浅沟槽,这种支离破碎的地面称为雅丹地貌。而“水上雅丹”是在雅丹地貌形成之后,由于河流改道,湖水汇入而形成,因此形成该地貌景观的主要地质作用是风力侵蚀。第2题,雅丹地貌多为干旱地区风力侵蚀形成;风蚀壁龛与雅丹地貌一样是干旱地区风力侵蚀形成的,D正确。河流阶地是地壳抬升,流水下切侵蚀形成的;冲积扇是流水沉积地貌;格状沙丘是风力沉积地貌,均不符合题意,A、B、C错误。]

衔接二 必修第一册阅读变式

3.阅读图文材料,回答下列问题。

内蒙古巴丹吉林沙漠腹地冬春多大风,这里形成了世界上最高大的沙丘——必鲁图峰。必鲁图峰海拔约1 600米,垂直高差接近500米,沙丘内部地下水丰富,表面长有稀疏植物。如图为必鲁图峰景观图。

(1)结合沙丘的形成条件,分析必鲁图峰高大的

原因。

(2)指出植物对必鲁图峰土壤发育的作用。

[解析] 第(1)题,内蒙古巴丹吉林沙漠腹地冬春多大风,当地盛行西北风,且有丰富的风沙来源,新沙丘的表面不断有次生沙丘的形成,加高沙峰。沙峰附近多湖泊且地下水丰富,表层沙子下20~30厘米处为湿沙层,沙子孔隙里含有大量水分,受地下水上涌、水汽蒸发引起沙丘表面湿度增大、固定性增强,进而形成高大沙山。气候的干湿波动导致,当气候进入湿润周期,大量的降水使得沙丘中的碳酸钙形成钙结层,将沙子胶结、固定住;当气候进入干旱周

期时,流动的沙子不断在钙结层上加积。如此反复进行,沙丘就越来越高大了。沙丘表面有植被覆盖,也起到固沙增高作用。

第(2)题,植物通过其根系吸收和积累矿物质,同时通过残体和分泌物增加土壤中的有机质含量;植物的根系在生长过程中会搅动土壤,改变土壤结构、孔隙度和土层排列等,这使得土壤更加疏松,有利于水分和空气的流通,从而改善土壤的物理性质;植物的生长活动促进土壤的发育,为土壤提供更多的养分。

[答案] (1)当地风力较大,有丰富的风沙来源;沙峰附近多湖泊且地下水丰富,夏季蒸发的水汽使沙丘表面湿度大,固沙性增强;沙山表面植被较多,起到固沙作用,在新沙丘的表面不断有次生沙丘的形成,加高沙峰。

(2)主要体现在增加土壤有机质、改善土壤结构和促进土壤肥力的提升。

提升·核心素养

1.影响风沙活动的因素

(1)物质条件——沙源地分析

外地输沙 盛行风从上风地带将沙尘物质吹送至风沙活动地区堆积;河流从中上游地区搬运到风沙活动地区堆积

当地沙源 枯水期湖滩、河滩裸露,泥沙裸露;冬春季节地表缺少植被覆盖,表土裸露;耕地面积扩大、不合理的人类活动破坏植被,地表裸露,增加沙源;沿海地区的沙滩或沙丘

(2)动力因素——较大的风力

大气环流 (风带或季风)距离冬季风源地远近

地形 平坦的地形;山地中的峡谷或河谷(峡谷或河谷与风向一致,形成狭管效应);面积广大的湖泊或海域

特殊天气 气旋与冷空气活动频繁

2.不同类型的沙丘

[规律总结] 风沙堆积的时空分布规律

1.时间分布规律

(1)一般来说,春季和冬季是风沙堆积的高发季节。春季由于气温回升、降水稀少、蒸发旺盛,加之大风日数多,使得地表沙土容易被风吹起并堆积;冬季则可能因为冷空气活动频繁,形成大风天气,导致风沙堆积。

(2)夏季和秋季风沙堆积相对较少。夏季降水较多,植被覆盖度高,有利于抑制风沙活动;而秋季虽然降水减少,但气温逐渐降低,风力减弱,风沙堆积也相对较少。

2.空间分布规律

(1)地域差异

①北方地区,特别是干旱和半干旱地区,如新疆、内蒙古、甘肃等地,是风沙堆积的主要分布区。这些地区气候干旱、降水稀少、植被覆盖度低,有利于风沙活动的形成和堆积。

②南方地区由于气候湿润、降水充沛、植被覆盖度高,风沙堆积相对较少。

(2)地形和地貌影响

地形和地貌对风沙堆积的分布也有重要影响。在平坦开阔的地区,如沙漠、戈壁等,风沙活动更为频繁,堆积物也更为显著。而在山地、丘陵等地形复杂的地区,由于地形的阻挡和摩擦作用,风沙堆积相对较少。

(3)人类活动影响

人类活动也是影响风沙堆积分布的重要因素之一。过度的土地开垦、放牧、伐木等活动会破坏地表植被和土壤结构,导致土地沙化和风沙堆积的加剧。相反,通过植树造林、恢复植被等措施,可以有效减少风沙堆积的发生。

培养·思维能力

(2024·安徽卷)地层沉积物的组成及粒径大小在一定程度上可以反映古地理环境的变化。陕西榆林横山区地处沙漠—黄土过渡带(如图1)。图2为横山区某地沉积地层剖面示意。该剖面厚度为17.55米,地层沉积连续,层位清晰。研究发现,该剖面古风成沙层平均粒径较大,沙质黄土层次之,沙质古土壤层最小。据此完成(1)~(2)题。

(1)推测该剖面古风成沙层沉积物的搬运动力主要是 ( )

A.高空西风气流 B.东北信风

C.东亚冬季风 D.东亚夏季风

(2)在a1到c1地层沉积期间,总体上该地区( )

A.气候由暖湿趋于冷干

B.过渡带先向西北移动,再向东南移动

C.沙尘暴频次先减少后增加

D.沙漠先向东南扩张,再向西北收缩

√

√

【解题导引】

(1)古风成沙层沉积物→平均粒径较大→风力较大→该区域冬季风力大于夏季风力

(2)a1到b1,由沙质黄土转变为古风成沙→平均粒径增大→冬季风力加强,风沙活动强烈→沙漠向东南扩张;b1到c1,由古风成沙转变为沙质古土壤→平均粒径减小→冬季风减弱,风沙活动减弱→沙漠向西北收缩

结合图文材料分析,该区域气候干湿状况有什么变化规律?说明理由。

提示:沉积物粒径增大,冬季风势力强,该时期气候干燥;沉积物粒径减小,冬季风势力弱,该时期气候湿润。由图中沉积物的粒径变化可知,该地区经历了湿润→干燥→湿润的周期性变化。

视角一 风蚀作用与地貌

(2025·沧州模拟)下图示意在风速固定的情况下我国黄土高原北部风蚀率与植被覆盖度的关系。在风速固定的情况下,植被覆盖度不同,主要风蚀作用类型也会不同,主要表现为风的吹蚀作用和磨蚀作用两种。风吹过地面使沙粒离开地面,从而使地表物质遭受破坏的过程,为吹蚀作用;风沙流贴近地面运动,运动的沙粒对地表物质进行冲击、摩擦作用的过程,为磨蚀作用。在该地区进行风蚀试验时发现,当植被覆盖度较大时,仅产生微弱风沙流;当植被覆盖度减小至28%左右时,开始产生强烈风沙流,被强烈侵蚀的部位产生变化。据此完成1~3题。

1.若在该地野外设置试验场进行风蚀试验,则试验场的走向应为

( )

A.东北—西南 B.南—北

C.西北—东南 D.东—西

2.植被覆盖度低于28%后,该地风蚀的变化情况为( )

A.风蚀率匀速增大,以磨蚀作用为主

B.风蚀率陡然增大,以磨蚀作用为主

C.风蚀率陡然减小,以吹蚀作用为主

D.风蚀率陡然增大,以吹蚀作用为主

√

√

3.推测植被覆盖度不同时,各部位侵蚀强度的差异( )

①覆盖度为40%时,下风向可能出现堆积

②覆盖度为40%时,各部位侵蚀强度相同

③覆盖度为20%时,上风向侵蚀强度较强

④覆盖度为20%时,下风向侵蚀强度较强

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

1.C 2.B 3.A [第1题,黄土高原北部冬季盛行西北风,夏季盛行东南风,为使风蚀试验结果更具代表性,试验场应与当地盛行风向一致,所以应为西北—东南走向。第2题,植被覆盖度低于28%后,风蚀率陡然增大;结合材料“当植被覆盖度较大时,仅产生微弱风沙流;当植被覆盖度减小至28%左右时,开始产生强烈风沙流”可知,此时以磨蚀作用为主。第3题,植被覆盖度较大时风蚀较弱,可能有部分物质被风挟带到下风向堆积,①正确;一般情况下不同部位受风力影响不同,侵蚀强度不会完全相同,②错误;植被覆盖度为20%时,此时风蚀较强,上风向首先受到风的冲击,侵蚀强度相对较大,③正确,④错误。]

视角二 风积作用与地貌

(2025·黄冈模拟)雅鲁藏布江地处青藏高原南部的断裂带上,河床平均海拔接近4 000米,河谷宽窄相间。河谷内沙丘成群、形态复杂,与河床、河漫滩、阶地、谷坡呈交错或镶嵌分布,其周边以旱生灌丛和草甸植被为主。流域内年均降水量为250~580毫米,主要集中于5—9月,冬春季盛行偏南风,风力强劲。如图为雅鲁藏布江河谷某断面单侧地貌图及谷地沙丘景观图。据此完成4~6题。

4.沙丘主要分布在( )

A.宽谷的南坡 B.峡谷的南坡

C.宽谷的北坡 D.峡谷的北坡

5.河漫滩沙丘、阶地沙丘、谷坡沙丘中形成年代最早及颗粒物最大的分别是( )

A.河漫滩沙丘 阶地沙丘

B.谷坡沙丘 河漫滩沙丘

C.谷坡沙丘 阶地沙丘

D.河漫滩沙丘 谷坡沙丘

√

√

6.雅鲁藏布江河谷宽窄相间的影响因素有( )

①岩性差异 ②植被覆盖率 ③地势落差 ④流量大小

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

√

4.C 5.B 6.C [第4题,雅鲁藏布江河谷宽窄相间。当河流从峡谷进入宽谷后,流速减缓,洪水带来泥沙在河床大量沉积,而峡谷处水流速度快,泥沙不易沉积,B、D错误;雅鲁藏布江发育于东西断裂带上,自西向东流,受地转偏向力影响,河流南岸侵蚀,北岸堆积,为风沙地貌的形成提供了广阔的场地和物质来源,且“冬春季盛行偏南风”,风力强,使沙质向北岸移动堆积形成沙丘,A错误,C正确。第5题,雅鲁藏布江谷地是由地壳抬升、流水不断下切形成的,河谷沙丘形成的主要沙源来自河流挟带的泥沙沉积物,靠近的河漫滩最易形成新的沙丘;随着河流不断下切,早期的河漫

滩逐渐抬升成为谷坡和阶地,由于远离沙源,风力搬运减弱,新沙丘较难形成,多为古沙丘存留,所以谷坡沙丘最古老,阶地沙丘其次,河漫滩沙丘最年轻,A、D错误;由材料分析可知,河谷底部江心洲及河漫滩是风沙沉积的主要物源。据所学可知,风力沉积受风速影响,由沙源地向下风向,风速变小,沉积的颗粒由大变小,所以离河床越近,风力的搬运作用越强,沙丘的颗粒越大;离河床越远,风力的搬运作用越小,沙丘颗粒越小。读图可知,河漫滩沙丘更靠近河床,阶地沙丘、谷坡沙丘依次远离河床,所以颗粒物大小为河漫滩沙丘>阶地沙丘>谷坡沙丘,B正确,C错误。

第6题,在地质时期形成的岩石,岩性软硬的差异,导致差异化侵蚀。雅鲁藏布江河谷落差大,在岩性坚硬地段,流水以下蚀和溯源侵蚀为主,使河谷深而窄,形成峡谷;在岩性松软地段,初期的“V”形谷的河岸极易被冲刷,水的侧蚀作用使河床变宽,且由于落差大,流速快,河底被冲刷,河床摆动不定,形成宽谷,①③正确;宽窄谷处,植被覆盖率和流量大小差别不大,②④错误。故选C。]

(建议用时:30分钟,分值:46分)

一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·重庆模拟)准噶尔盆地中部的古尔班通古特沙漠是我国最大的固定、半固定沙漠,沙漠中沙生植物和苔藓地衣等覆盖度达50%以上。沙漠四周高山环绕,仅西北部有较大开口,常年盛行西北风和西风,冬春季节多降雪。沙丘在两个呈锐角相交的风力作用下,

多呈长达数十公里的“人”字形或树枝状分布。如图

为树枝状沙丘景观局部图。据此完成1~3题。

课时数智作业(十七) 风力作用与地表形态

1.该地沙丘呈树枝状分布的原因有( )

①四周高山环绕 ②风化作用强烈 ③植被覆盖率较高 ④不同方向的风力作用

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

2.树枝状沙丘主要分布在古尔班通古特沙漠的( )

A.西北部 B.东北部

C.西南部 D.东南部

√

√

3.根据水源条件,推测该地植被主要分布在( )

①沙丘顶部 ②沙丘底部 ③沙丘坡面 ④沙丘之间

A.①② B.①③

C.②③ D.②④

√

1.C 2.A 3.D [第1题,古尔班通古特沙漠四周有高大山脉阻挡,常年从西北部敞口吹来的西北风和西风导致沙漠中形成巨大的“人”字形沙丘;由于植被的生长,此处的沙丘便逐渐固定;多个“人”字形沙丘连接起来,形成树枝状沙丘,①③④正确;风化作用与沙丘的形状无关,②错误。第2题,古尔班通古特沙漠四周为高山,只有西北部的敞口常有西北风和西风的吹入,又因该沙漠的面积很大,所以树枝状沙丘多分布在沙漠的西北部。第3题,该地气候干旱,冬春季节多积雪,积雪主要分布在地势较低的沙丘底部和沙丘之间,积雪融化后的雪水有利于植被的生长,②④正确,①③错误。]

(2025·洛阳模拟)沙粒在搬运、堆积的过程中会在沙丘的内部形成具有一定形态特征的斜层理,其斜层理结构因沙丘的流动性不同而差异显著。下图示意稳定风向条件下两种类型沙丘内部斜层理剖面。据此完成4~5题。

4.由图可判断出( )

A.甲沙丘缓坡为背风坡

B.乙沙丘陡坡为迎风坡

C.甲沙丘斜层理逆风向倾斜

D.乙沙丘斜层理逆风向凸出

5.造成甲、乙沙丘斜层理结构差异的原因最可能是( )

A.甲沙丘风速较小

B.乙沙丘水分含量较高

C.甲沙丘颗粒较大

D.乙沙丘地面起伏较小

√

√

4.C 5.B [第4题,沙丘迎风坡较缓,A、B错误;甲沙丘斜层理逆风向倾斜,乙沙丘斜层理顺风向凸出,C正确,D错误。第5题,受风力搬运、堆积影响,甲沙丘迎风坡的沙子不断向背风坡堆积,进而形成斜层理,但受沙丘移动影响,斜层理呈多层并行特点;乙沙丘受风力搬运、堆积影响,沙子不断堆积形成斜层理,但沙丘因水分含量较高或受地形阻碍等因素影响,本身较为固定,造成斜层理形成同心结构,B正确; 结合材料“其斜层理结构因沙丘的流动性不同而差异显著”可知,甲沙丘风速较小或甲沙丘颗粒较大,不易流动,沙丘难以形成斜层理呈多层并行特点,A、C错误;乙沙丘地面起伏较小则有利于沙丘的流动,易形成斜层理呈多层并行特点,与图示信息不符,D错误。]

(2024·葫芦岛二模)风蚀坑的形成是在地表富含沙源沉积物且具有植被覆盖的地区,以风为动力,并受人类活动等其他作用影响的一系列气候地貌过程。风蚀坑形态主要由风沙流塑造,当挟沙气流进入风蚀坑系统,会形成独特的气流场结构。下图为风蚀坑的结构及剖面图。据此完成6~7题。

6.风蚀坑常见于( )

A.海岸沙地 B.干旱沙漠

C.冲积平原 D.森林裸地

7.乙—丁—戊沙粒大小的变化特征是( )

A.一直变大

B.先变大,再变小

C.一直变小

D.先变小,再变大

√

√

6.A 7.D [第6题,风蚀坑广泛分布在沙质海岸、湖岸和半干旱及部分半湿润区沙质草原等环境中,是固定沙丘(或沙地)开始活化的明显标志,是其对环境变化和人类活动的最直接反映,结合沙质化、植被覆盖、人类活动影响的特征可知,风蚀坑常见于海岸沙地,A 正确;干旱沙漠区植被覆盖度低,不利于风蚀坑的形成,B错误;冲积平原和森林裸地不具备在地表富含沙源沉积物的条件,C、D错误。第7题,由乙到丁是风力沉积作用,随着搬运距离不断变远,颗粒逐渐变细,至沙脊处(丁)颗粒最小;而由丁到戊是重力沉积作用,颗粒大的受重力作用可以移至更远的地方堆积,因此从丁到戊颗粒逐渐变大。综上所述,乙—丁—戊沙粒大小的变化特征是先变小,再变大。]

(2024·西安一模)K岛位于渤海东部,岛上分布着风力沉积形成的黄土地层,黄土源地是渤海西侧出露的海床。在漫长的地质历史中,受气候变化影响,渤海海平面反复升降,影响着K岛黄土沉积物粒径的大小。如图显示K岛黄土沉积物粒径随着深度的变化。据此完成8~10题。

8.黄土物质从源地被搬运至K岛主要依靠( )

A.偏东风 B.偏南风

C.偏西风 D.偏北风

9.当黄土源地与K岛之间的距离缩小时,K岛黄土沉积物粒径( )

A.变大 B.变小

C.先变小后变大 D.先变大后变小

10.图中甲、乙、丙、丁四个点中,K岛面积最小的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

√

√

√

8.C 9.A 10.A [第8题,K岛位于渤海东部,黄土物质的源地位于渤海西侧出露的海床,只有偏西风会把黄土物质从源地被搬运至K岛,C正确;偏东风、偏南风、偏北风均不会搬运黄土物质到该岛,A、B、D错误。第9题,根据风力沉积规律,搬运距离越短,沉积的颗粒越大;搬运距离越长,沉积的颗粒越小。黄土源地与K岛之间的距离缩小时K岛黄土沉积物粒径变大。第10题,甲、乙、丙、丁四点中,甲点的平均粒径最小,乙点的平均粒径最大。由材料“受气候变化影响,渤海海平面反复升降,影响着K岛黄土沉积物粒径的大小”可作如下推理:气温升高→海平面上升→渤海西侧出露的海床面积减小、K岛面积减小→K岛距沙源地距离扩大→风力搬运能力减弱,搬运颗粒变小→风力沉积物粒径变小。由此可知,平均粒径最小的甲点,因气温升高,海平面上升,K岛距离沙源地最远,K岛面积最小。]

二、非选择题(共1小题,共16分)

11.(2025·梅州模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

马卡迪卡迪盆地地处非洲博兹瓦纳北部,为多条内流河的汇水中心,地质历史时期曾是广阔的湖泊。盆地中部地势低洼,研究表明,沙源、动力、植被、沙丘表面物质等因素能够影响沙丘的侵蚀和堆积,进而影响沙丘的形态及流动性。沙丘集中区西部和东部沙丘的流动性有较大差别。如图示意马卡迪卡迪盆地位置。

(1)推测马卡迪卡迪盆地沙丘集中区的沙源。(4分)

(2)马卡迪卡迪盆地沙丘集中区位于盆地西部,请作出合理解释。(6分)

(3)随着气候暖干化,预测沙丘集中区东部和西部沙丘流动性的变化趋势并分别说明原因。(6分)

[解析] 第(1)题,由材料“马卡迪卡迪盆地地处非洲博兹瓦纳北部,为多条内流河的汇水中心”可知,沙丘沙源来源于河流带来的松散沉积物;由材料“地质历史时期曾是广阔的湖泊”可知,沙丘沙源来源于古湖床沉积物;由图中该地所处位置可知,当地降水较少,蒸发量大,气候比较干旱,昼夜温差大,强烈的物理风化导致岩石就地破碎;当地长期风沙堆积,沙源广布、深厚,古沙翻新。第(2)题,该地位于非洲南半球热带草原气候区,位于东南信风带,盛行偏东风,东侧为迎风坡,向西输送的风沙较多;西部分布有奥卡万戈河,奥卡万戈河发源于安哥拉高地,是非洲南部著名的内流河,河水注入盆地西部,河流带来的沙源较多;盆地西侧有断层分布,盆地往西为高原地形,偏东风向西搬运遇到盆地西侧地形阻挡,风沙沉降。

第(3)题,随着气候暖干化,东部地区的时令河水量更少,可能最终会干涸,沙源来源较少,且东部蒸发增强,盆地中心盐碱化加剧,沙丘表面形成盐结壳,对沙丘起到保护作用,东部沙丘趋于固定;西部地区原是奥卡万戈河三角洲地,由于河水的季节泛滥,分布着一些草原植被,但随着气候暖干化,西部植被退化,固沙能力减弱。盆地西部河流来水来沙量较大,西部的沙源物质多,而该地盛行偏东风,因此西部沙丘趋于流动。

[答案] (1)河流带来的松散沉积物;古湖床沉积物;强烈的物理风化导致岩石就地破碎;古沙翻新。

(2)该地盛行偏东风,向西输送的风沙较多;内流河注入盆地西部,河流带来的沙源较多;偏东风向西搬运过程中,遇到盆地西侧地形阻挡,风沙沉降。

(3)变化趋势:沙丘集中区东部沙丘趋于固定;西部沙丘趋于流动。

原因:东部(盆地中心)蒸发增强,盐碱化加剧,沙丘表面形成盐结壳,对沙丘起到保护作用;西部植被退化,固沙能力减弱。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第三章 岩石圈与地表形态

课时17 风力作用与地表形态

夯实·基础知识

任务1——解释风蚀作用对地形的影响,

描述风蚀地貌的特点

1.简答:吹蚀作用和磨蚀作用有何区别?

提示:地表沙粒等被气流吹扬是吹蚀作用;含沙粒气流对地表物体撞击和摩擦是磨蚀作用。

2.连线:将不同风蚀地貌的特点连线。

3.判断

(1)风蚀蘑菇主要是近地面风力磨蚀作用形成的。 ( )

(2)风蚀壁龛主要是吹蚀作用形成的。 ( )

(3)雅丹地貌是经风化、流水冲刷和风蚀等作用形成的。 ( )

(4)柴达木盆地边缘的戈壁主要是风力吹蚀作用形成的。 ( )

√

×

√

√

任务2——解释风积作用对地形的影响,描述风积地貌的特点

1.简答:风力搬运过程中沙粒沉积的原因有哪些?

提示:①当风力变弱;②或遇到障碍物(如山体阻挡,或地面草丛、建筑物阻碍);③或下垫面性质改变时。

2.绘图:给图中气流线段绘上箭头,表示盛行风向。

提示:

衔接一 选择性必修1活动变式

位于青海省大柴旦的水上雅丹地貌,原本是干旱无水的戈壁盐碱地,因气候变暖,来自昆仑山的冰雪融水将部分雅丹地貌浸泡于水中,形成了这片神奇的水上雅丹。下图为水上雅丹景观图。据此完成1~2题。

1.形成水上雅丹地貌景观的主要外力作用是( )

A.流水侵蚀 B.流水堆积

C.风力侵蚀 D.风力堆积

2.下列地貌中,与水上雅丹成因相似的是( )

A.河流阶地 B.冲积扇

C.格状沙丘 D.风蚀壁龛

√

√

1.C 2.D [第1题,雅丹地貌是一种典型的风蚀地貌,又称风蚀垄槽,在极干旱地区的一些干涸的湖底,常因干涸而裂开,风沿着这些裂隙吹蚀,裂隙愈来愈大,使原来平坦的地面发育成许多不规则的背鲫形垄脊和宽浅沟槽,这种支离破碎的地面称为雅丹地貌。而“水上雅丹”是在雅丹地貌形成之后,由于河流改道,湖水汇入而形成,因此形成该地貌景观的主要地质作用是风力侵蚀。第2题,雅丹地貌多为干旱地区风力侵蚀形成;风蚀壁龛与雅丹地貌一样是干旱地区风力侵蚀形成的,D正确。河流阶地是地壳抬升,流水下切侵蚀形成的;冲积扇是流水沉积地貌;格状沙丘是风力沉积地貌,均不符合题意,A、B、C错误。]

衔接二 必修第一册阅读变式

3.阅读图文材料,回答下列问题。

内蒙古巴丹吉林沙漠腹地冬春多大风,这里形成了世界上最高大的沙丘——必鲁图峰。必鲁图峰海拔约1 600米,垂直高差接近500米,沙丘内部地下水丰富,表面长有稀疏植物。如图为必鲁图峰景观图。

(1)结合沙丘的形成条件,分析必鲁图峰高大的

原因。

(2)指出植物对必鲁图峰土壤发育的作用。

[解析] 第(1)题,内蒙古巴丹吉林沙漠腹地冬春多大风,当地盛行西北风,且有丰富的风沙来源,新沙丘的表面不断有次生沙丘的形成,加高沙峰。沙峰附近多湖泊且地下水丰富,表层沙子下20~30厘米处为湿沙层,沙子孔隙里含有大量水分,受地下水上涌、水汽蒸发引起沙丘表面湿度增大、固定性增强,进而形成高大沙山。气候的干湿波动导致,当气候进入湿润周期,大量的降水使得沙丘中的碳酸钙形成钙结层,将沙子胶结、固定住;当气候进入干旱周

期时,流动的沙子不断在钙结层上加积。如此反复进行,沙丘就越来越高大了。沙丘表面有植被覆盖,也起到固沙增高作用。

第(2)题,植物通过其根系吸收和积累矿物质,同时通过残体和分泌物增加土壤中的有机质含量;植物的根系在生长过程中会搅动土壤,改变土壤结构、孔隙度和土层排列等,这使得土壤更加疏松,有利于水分和空气的流通,从而改善土壤的物理性质;植物的生长活动促进土壤的发育,为土壤提供更多的养分。

[答案] (1)当地风力较大,有丰富的风沙来源;沙峰附近多湖泊且地下水丰富,夏季蒸发的水汽使沙丘表面湿度大,固沙性增强;沙山表面植被较多,起到固沙作用,在新沙丘的表面不断有次生沙丘的形成,加高沙峰。

(2)主要体现在增加土壤有机质、改善土壤结构和促进土壤肥力的提升。

提升·核心素养

1.影响风沙活动的因素

(1)物质条件——沙源地分析

外地输沙 盛行风从上风地带将沙尘物质吹送至风沙活动地区堆积;河流从中上游地区搬运到风沙活动地区堆积

当地沙源 枯水期湖滩、河滩裸露,泥沙裸露;冬春季节地表缺少植被覆盖,表土裸露;耕地面积扩大、不合理的人类活动破坏植被,地表裸露,增加沙源;沿海地区的沙滩或沙丘

(2)动力因素——较大的风力

大气环流 (风带或季风)距离冬季风源地远近

地形 平坦的地形;山地中的峡谷或河谷(峡谷或河谷与风向一致,形成狭管效应);面积广大的湖泊或海域

特殊天气 气旋与冷空气活动频繁

2.不同类型的沙丘

[规律总结] 风沙堆积的时空分布规律

1.时间分布规律

(1)一般来说,春季和冬季是风沙堆积的高发季节。春季由于气温回升、降水稀少、蒸发旺盛,加之大风日数多,使得地表沙土容易被风吹起并堆积;冬季则可能因为冷空气活动频繁,形成大风天气,导致风沙堆积。

(2)夏季和秋季风沙堆积相对较少。夏季降水较多,植被覆盖度高,有利于抑制风沙活动;而秋季虽然降水减少,但气温逐渐降低,风力减弱,风沙堆积也相对较少。

2.空间分布规律

(1)地域差异

①北方地区,特别是干旱和半干旱地区,如新疆、内蒙古、甘肃等地,是风沙堆积的主要分布区。这些地区气候干旱、降水稀少、植被覆盖度低,有利于风沙活动的形成和堆积。

②南方地区由于气候湿润、降水充沛、植被覆盖度高,风沙堆积相对较少。

(2)地形和地貌影响

地形和地貌对风沙堆积的分布也有重要影响。在平坦开阔的地区,如沙漠、戈壁等,风沙活动更为频繁,堆积物也更为显著。而在山地、丘陵等地形复杂的地区,由于地形的阻挡和摩擦作用,风沙堆积相对较少。

(3)人类活动影响

人类活动也是影响风沙堆积分布的重要因素之一。过度的土地开垦、放牧、伐木等活动会破坏地表植被和土壤结构,导致土地沙化和风沙堆积的加剧。相反,通过植树造林、恢复植被等措施,可以有效减少风沙堆积的发生。

培养·思维能力

(2024·安徽卷)地层沉积物的组成及粒径大小在一定程度上可以反映古地理环境的变化。陕西榆林横山区地处沙漠—黄土过渡带(如图1)。图2为横山区某地沉积地层剖面示意。该剖面厚度为17.55米,地层沉积连续,层位清晰。研究发现,该剖面古风成沙层平均粒径较大,沙质黄土层次之,沙质古土壤层最小。据此完成(1)~(2)题。

(1)推测该剖面古风成沙层沉积物的搬运动力主要是 ( )

A.高空西风气流 B.东北信风

C.东亚冬季风 D.东亚夏季风

(2)在a1到c1地层沉积期间,总体上该地区( )

A.气候由暖湿趋于冷干

B.过渡带先向西北移动,再向东南移动

C.沙尘暴频次先减少后增加

D.沙漠先向东南扩张,再向西北收缩

√

√

【解题导引】

(1)古风成沙层沉积物→平均粒径较大→风力较大→该区域冬季风力大于夏季风力

(2)a1到b1,由沙质黄土转变为古风成沙→平均粒径增大→冬季风力加强,风沙活动强烈→沙漠向东南扩张;b1到c1,由古风成沙转变为沙质古土壤→平均粒径减小→冬季风减弱,风沙活动减弱→沙漠向西北收缩

结合图文材料分析,该区域气候干湿状况有什么变化规律?说明理由。

提示:沉积物粒径增大,冬季风势力强,该时期气候干燥;沉积物粒径减小,冬季风势力弱,该时期气候湿润。由图中沉积物的粒径变化可知,该地区经历了湿润→干燥→湿润的周期性变化。

视角一 风蚀作用与地貌

(2025·沧州模拟)下图示意在风速固定的情况下我国黄土高原北部风蚀率与植被覆盖度的关系。在风速固定的情况下,植被覆盖度不同,主要风蚀作用类型也会不同,主要表现为风的吹蚀作用和磨蚀作用两种。风吹过地面使沙粒离开地面,从而使地表物质遭受破坏的过程,为吹蚀作用;风沙流贴近地面运动,运动的沙粒对地表物质进行冲击、摩擦作用的过程,为磨蚀作用。在该地区进行风蚀试验时发现,当植被覆盖度较大时,仅产生微弱风沙流;当植被覆盖度减小至28%左右时,开始产生强烈风沙流,被强烈侵蚀的部位产生变化。据此完成1~3题。

1.若在该地野外设置试验场进行风蚀试验,则试验场的走向应为

( )

A.东北—西南 B.南—北

C.西北—东南 D.东—西

2.植被覆盖度低于28%后,该地风蚀的变化情况为( )

A.风蚀率匀速增大,以磨蚀作用为主

B.风蚀率陡然增大,以磨蚀作用为主

C.风蚀率陡然减小,以吹蚀作用为主

D.风蚀率陡然增大,以吹蚀作用为主

√

√

3.推测植被覆盖度不同时,各部位侵蚀强度的差异( )

①覆盖度为40%时,下风向可能出现堆积

②覆盖度为40%时,各部位侵蚀强度相同

③覆盖度为20%时,上风向侵蚀强度较强

④覆盖度为20%时,下风向侵蚀强度较强

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

1.C 2.B 3.A [第1题,黄土高原北部冬季盛行西北风,夏季盛行东南风,为使风蚀试验结果更具代表性,试验场应与当地盛行风向一致,所以应为西北—东南走向。第2题,植被覆盖度低于28%后,风蚀率陡然增大;结合材料“当植被覆盖度较大时,仅产生微弱风沙流;当植被覆盖度减小至28%左右时,开始产生强烈风沙流”可知,此时以磨蚀作用为主。第3题,植被覆盖度较大时风蚀较弱,可能有部分物质被风挟带到下风向堆积,①正确;一般情况下不同部位受风力影响不同,侵蚀强度不会完全相同,②错误;植被覆盖度为20%时,此时风蚀较强,上风向首先受到风的冲击,侵蚀强度相对较大,③正确,④错误。]

视角二 风积作用与地貌

(2025·黄冈模拟)雅鲁藏布江地处青藏高原南部的断裂带上,河床平均海拔接近4 000米,河谷宽窄相间。河谷内沙丘成群、形态复杂,与河床、河漫滩、阶地、谷坡呈交错或镶嵌分布,其周边以旱生灌丛和草甸植被为主。流域内年均降水量为250~580毫米,主要集中于5—9月,冬春季盛行偏南风,风力强劲。如图为雅鲁藏布江河谷某断面单侧地貌图及谷地沙丘景观图。据此完成4~6题。

4.沙丘主要分布在( )

A.宽谷的南坡 B.峡谷的南坡

C.宽谷的北坡 D.峡谷的北坡

5.河漫滩沙丘、阶地沙丘、谷坡沙丘中形成年代最早及颗粒物最大的分别是( )

A.河漫滩沙丘 阶地沙丘

B.谷坡沙丘 河漫滩沙丘

C.谷坡沙丘 阶地沙丘

D.河漫滩沙丘 谷坡沙丘

√

√

6.雅鲁藏布江河谷宽窄相间的影响因素有( )

①岩性差异 ②植被覆盖率 ③地势落差 ④流量大小

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

√

4.C 5.B 6.C [第4题,雅鲁藏布江河谷宽窄相间。当河流从峡谷进入宽谷后,流速减缓,洪水带来泥沙在河床大量沉积,而峡谷处水流速度快,泥沙不易沉积,B、D错误;雅鲁藏布江发育于东西断裂带上,自西向东流,受地转偏向力影响,河流南岸侵蚀,北岸堆积,为风沙地貌的形成提供了广阔的场地和物质来源,且“冬春季盛行偏南风”,风力强,使沙质向北岸移动堆积形成沙丘,A错误,C正确。第5题,雅鲁藏布江谷地是由地壳抬升、流水不断下切形成的,河谷沙丘形成的主要沙源来自河流挟带的泥沙沉积物,靠近的河漫滩最易形成新的沙丘;随着河流不断下切,早期的河漫

滩逐渐抬升成为谷坡和阶地,由于远离沙源,风力搬运减弱,新沙丘较难形成,多为古沙丘存留,所以谷坡沙丘最古老,阶地沙丘其次,河漫滩沙丘最年轻,A、D错误;由材料分析可知,河谷底部江心洲及河漫滩是风沙沉积的主要物源。据所学可知,风力沉积受风速影响,由沙源地向下风向,风速变小,沉积的颗粒由大变小,所以离河床越近,风力的搬运作用越强,沙丘的颗粒越大;离河床越远,风力的搬运作用越小,沙丘颗粒越小。读图可知,河漫滩沙丘更靠近河床,阶地沙丘、谷坡沙丘依次远离河床,所以颗粒物大小为河漫滩沙丘>阶地沙丘>谷坡沙丘,B正确,C错误。

第6题,在地质时期形成的岩石,岩性软硬的差异,导致差异化侵蚀。雅鲁藏布江河谷落差大,在岩性坚硬地段,流水以下蚀和溯源侵蚀为主,使河谷深而窄,形成峡谷;在岩性松软地段,初期的“V”形谷的河岸极易被冲刷,水的侧蚀作用使河床变宽,且由于落差大,流速快,河底被冲刷,河床摆动不定,形成宽谷,①③正确;宽窄谷处,植被覆盖率和流量大小差别不大,②④错误。故选C。]

(建议用时:30分钟,分值:46分)

一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·重庆模拟)准噶尔盆地中部的古尔班通古特沙漠是我国最大的固定、半固定沙漠,沙漠中沙生植物和苔藓地衣等覆盖度达50%以上。沙漠四周高山环绕,仅西北部有较大开口,常年盛行西北风和西风,冬春季节多降雪。沙丘在两个呈锐角相交的风力作用下,

多呈长达数十公里的“人”字形或树枝状分布。如图

为树枝状沙丘景观局部图。据此完成1~3题。

课时数智作业(十七) 风力作用与地表形态

1.该地沙丘呈树枝状分布的原因有( )

①四周高山环绕 ②风化作用强烈 ③植被覆盖率较高 ④不同方向的风力作用

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

2.树枝状沙丘主要分布在古尔班通古特沙漠的( )

A.西北部 B.东北部

C.西南部 D.东南部

√

√

3.根据水源条件,推测该地植被主要分布在( )

①沙丘顶部 ②沙丘底部 ③沙丘坡面 ④沙丘之间

A.①② B.①③

C.②③ D.②④

√

1.C 2.A 3.D [第1题,古尔班通古特沙漠四周有高大山脉阻挡,常年从西北部敞口吹来的西北风和西风导致沙漠中形成巨大的“人”字形沙丘;由于植被的生长,此处的沙丘便逐渐固定;多个“人”字形沙丘连接起来,形成树枝状沙丘,①③④正确;风化作用与沙丘的形状无关,②错误。第2题,古尔班通古特沙漠四周为高山,只有西北部的敞口常有西北风和西风的吹入,又因该沙漠的面积很大,所以树枝状沙丘多分布在沙漠的西北部。第3题,该地气候干旱,冬春季节多积雪,积雪主要分布在地势较低的沙丘底部和沙丘之间,积雪融化后的雪水有利于植被的生长,②④正确,①③错误。]

(2025·洛阳模拟)沙粒在搬运、堆积的过程中会在沙丘的内部形成具有一定形态特征的斜层理,其斜层理结构因沙丘的流动性不同而差异显著。下图示意稳定风向条件下两种类型沙丘内部斜层理剖面。据此完成4~5题。

4.由图可判断出( )

A.甲沙丘缓坡为背风坡

B.乙沙丘陡坡为迎风坡

C.甲沙丘斜层理逆风向倾斜

D.乙沙丘斜层理逆风向凸出

5.造成甲、乙沙丘斜层理结构差异的原因最可能是( )

A.甲沙丘风速较小

B.乙沙丘水分含量较高

C.甲沙丘颗粒较大

D.乙沙丘地面起伏较小

√

√

4.C 5.B [第4题,沙丘迎风坡较缓,A、B错误;甲沙丘斜层理逆风向倾斜,乙沙丘斜层理顺风向凸出,C正确,D错误。第5题,受风力搬运、堆积影响,甲沙丘迎风坡的沙子不断向背风坡堆积,进而形成斜层理,但受沙丘移动影响,斜层理呈多层并行特点;乙沙丘受风力搬运、堆积影响,沙子不断堆积形成斜层理,但沙丘因水分含量较高或受地形阻碍等因素影响,本身较为固定,造成斜层理形成同心结构,B正确; 结合材料“其斜层理结构因沙丘的流动性不同而差异显著”可知,甲沙丘风速较小或甲沙丘颗粒较大,不易流动,沙丘难以形成斜层理呈多层并行特点,A、C错误;乙沙丘地面起伏较小则有利于沙丘的流动,易形成斜层理呈多层并行特点,与图示信息不符,D错误。]

(2024·葫芦岛二模)风蚀坑的形成是在地表富含沙源沉积物且具有植被覆盖的地区,以风为动力,并受人类活动等其他作用影响的一系列气候地貌过程。风蚀坑形态主要由风沙流塑造,当挟沙气流进入风蚀坑系统,会形成独特的气流场结构。下图为风蚀坑的结构及剖面图。据此完成6~7题。

6.风蚀坑常见于( )

A.海岸沙地 B.干旱沙漠

C.冲积平原 D.森林裸地

7.乙—丁—戊沙粒大小的变化特征是( )

A.一直变大

B.先变大,再变小

C.一直变小

D.先变小,再变大

√

√

6.A 7.D [第6题,风蚀坑广泛分布在沙质海岸、湖岸和半干旱及部分半湿润区沙质草原等环境中,是固定沙丘(或沙地)开始活化的明显标志,是其对环境变化和人类活动的最直接反映,结合沙质化、植被覆盖、人类活动影响的特征可知,风蚀坑常见于海岸沙地,A 正确;干旱沙漠区植被覆盖度低,不利于风蚀坑的形成,B错误;冲积平原和森林裸地不具备在地表富含沙源沉积物的条件,C、D错误。第7题,由乙到丁是风力沉积作用,随着搬运距离不断变远,颗粒逐渐变细,至沙脊处(丁)颗粒最小;而由丁到戊是重力沉积作用,颗粒大的受重力作用可以移至更远的地方堆积,因此从丁到戊颗粒逐渐变大。综上所述,乙—丁—戊沙粒大小的变化特征是先变小,再变大。]

(2024·西安一模)K岛位于渤海东部,岛上分布着风力沉积形成的黄土地层,黄土源地是渤海西侧出露的海床。在漫长的地质历史中,受气候变化影响,渤海海平面反复升降,影响着K岛黄土沉积物粒径的大小。如图显示K岛黄土沉积物粒径随着深度的变化。据此完成8~10题。

8.黄土物质从源地被搬运至K岛主要依靠( )

A.偏东风 B.偏南风

C.偏西风 D.偏北风

9.当黄土源地与K岛之间的距离缩小时,K岛黄土沉积物粒径( )

A.变大 B.变小

C.先变小后变大 D.先变大后变小

10.图中甲、乙、丙、丁四个点中,K岛面积最小的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

√

√

√

8.C 9.A 10.A [第8题,K岛位于渤海东部,黄土物质的源地位于渤海西侧出露的海床,只有偏西风会把黄土物质从源地被搬运至K岛,C正确;偏东风、偏南风、偏北风均不会搬运黄土物质到该岛,A、B、D错误。第9题,根据风力沉积规律,搬运距离越短,沉积的颗粒越大;搬运距离越长,沉积的颗粒越小。黄土源地与K岛之间的距离缩小时K岛黄土沉积物粒径变大。第10题,甲、乙、丙、丁四点中,甲点的平均粒径最小,乙点的平均粒径最大。由材料“受气候变化影响,渤海海平面反复升降,影响着K岛黄土沉积物粒径的大小”可作如下推理:气温升高→海平面上升→渤海西侧出露的海床面积减小、K岛面积减小→K岛距沙源地距离扩大→风力搬运能力减弱,搬运颗粒变小→风力沉积物粒径变小。由此可知,平均粒径最小的甲点,因气温升高,海平面上升,K岛距离沙源地最远,K岛面积最小。]

二、非选择题(共1小题,共16分)

11.(2025·梅州模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

马卡迪卡迪盆地地处非洲博兹瓦纳北部,为多条内流河的汇水中心,地质历史时期曾是广阔的湖泊。盆地中部地势低洼,研究表明,沙源、动力、植被、沙丘表面物质等因素能够影响沙丘的侵蚀和堆积,进而影响沙丘的形态及流动性。沙丘集中区西部和东部沙丘的流动性有较大差别。如图示意马卡迪卡迪盆地位置。

(1)推测马卡迪卡迪盆地沙丘集中区的沙源。(4分)

(2)马卡迪卡迪盆地沙丘集中区位于盆地西部,请作出合理解释。(6分)

(3)随着气候暖干化,预测沙丘集中区东部和西部沙丘流动性的变化趋势并分别说明原因。(6分)

[解析] 第(1)题,由材料“马卡迪卡迪盆地地处非洲博兹瓦纳北部,为多条内流河的汇水中心”可知,沙丘沙源来源于河流带来的松散沉积物;由材料“地质历史时期曾是广阔的湖泊”可知,沙丘沙源来源于古湖床沉积物;由图中该地所处位置可知,当地降水较少,蒸发量大,气候比较干旱,昼夜温差大,强烈的物理风化导致岩石就地破碎;当地长期风沙堆积,沙源广布、深厚,古沙翻新。第(2)题,该地位于非洲南半球热带草原气候区,位于东南信风带,盛行偏东风,东侧为迎风坡,向西输送的风沙较多;西部分布有奥卡万戈河,奥卡万戈河发源于安哥拉高地,是非洲南部著名的内流河,河水注入盆地西部,河流带来的沙源较多;盆地西侧有断层分布,盆地往西为高原地形,偏东风向西搬运遇到盆地西侧地形阻挡,风沙沉降。

第(3)题,随着气候暖干化,东部地区的时令河水量更少,可能最终会干涸,沙源来源较少,且东部蒸发增强,盆地中心盐碱化加剧,沙丘表面形成盐结壳,对沙丘起到保护作用,东部沙丘趋于固定;西部地区原是奥卡万戈河三角洲地,由于河水的季节泛滥,分布着一些草原植被,但随着气候暖干化,西部植被退化,固沙能力减弱。盆地西部河流来水来沙量较大,西部的沙源物质多,而该地盛行偏东风,因此西部沙丘趋于流动。

[答案] (1)河流带来的松散沉积物;古湖床沉积物;强烈的物理风化导致岩石就地破碎;古沙翻新。

(2)该地盛行偏东风,向西输送的风沙较多;内流河注入盆地西部,河流带来的沙源较多;偏东风向西搬运过程中,遇到盆地西侧地形阻挡,风沙沉降。

(3)变化趋势:沙丘集中区东部沙丘趋于固定;西部沙丘趋于流动。

原因:东部(盆地中心)蒸发增强,盐碱化加剧,沙丘表面形成盐结壳,对沙丘起到保护作用;西部植被退化,固沙能力减弱。

谢 谢 !

同课章节目录