25 第一部分 第三章 课时19 地表形态与人类活动 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习

文档属性

| 名称 | 25 第一部分 第三章 课时19 地表形态与人类活动 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

第一部分 自然地理

第三章 岩石圈与地表形态

课时19 地表形态与人类活动

夯实·基础知识

任务1——说明地表形态对聚落分布的影响

1.简答:地形对聚落的哪些方面产生影响?

提示:类型、分布、规模和发展。

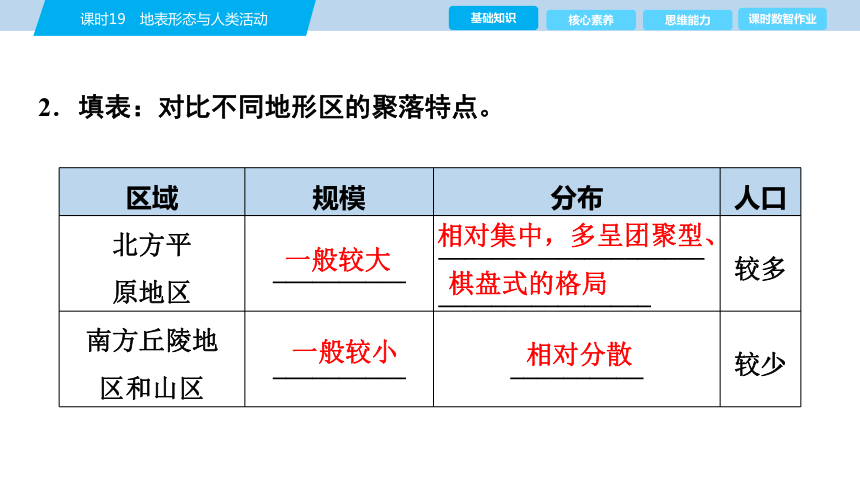

2.填表:对比不同地形区的聚落特点。

区域 规模 分布 人口

北方平 原地区 __________ ____________________________________ 较多

南方丘陵地 区和山区 __________ __________ 较少

一般较大

相对集中,多呈团聚型、

棋盘式的格局

一般较小

相对分散

任务2——说明地表形态对交通线路分布的影响

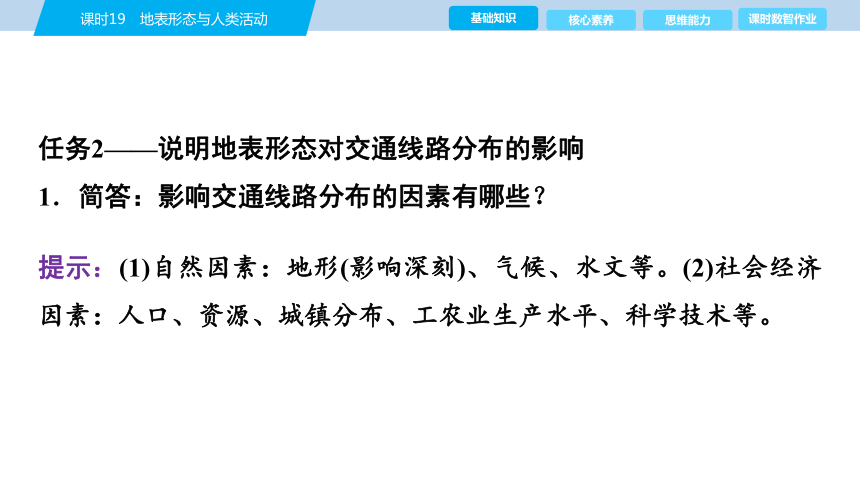

1.简答:影响交通线路分布的因素有哪些?

提示:(1)自然因素:地形(影响深刻)、气候、水文等。(2)社会经济因素:人口、资源、城镇分布、工农业生产水平、科学技术等。

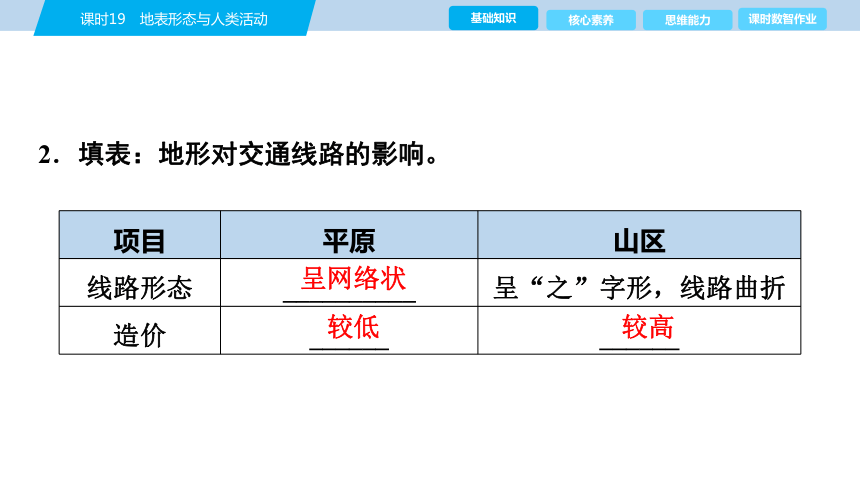

2.填表:地形对交通线路的影响。

项目 平原 山区

线路形态 __________ 呈“之”字形,线路曲折

造价 ______ ______

呈网络状

较低

较高

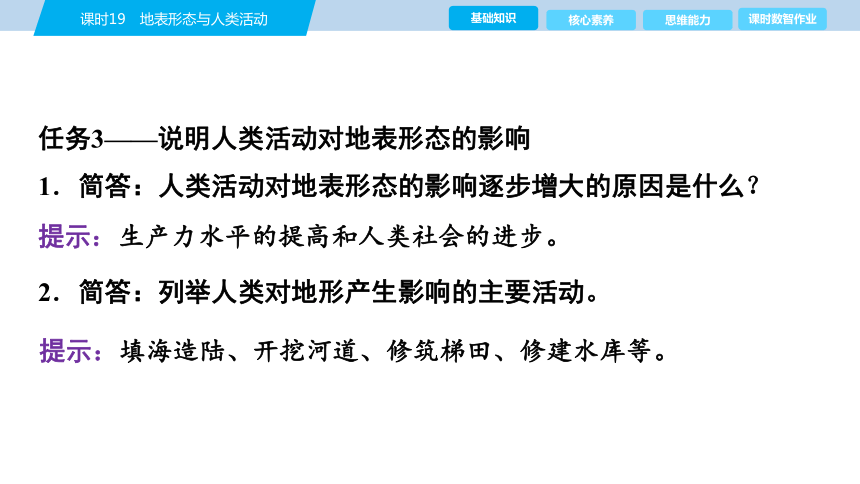

任务3——说明人类活动对地表形态的影响

1.简答:人类活动对地表形态的影响逐步增大的原因是什么?

提示:生产力水平的提高和人类社会的进步。

2.简答:列举人类对地形产生影响的主要活动。

提示:填海造陆、开挖河道、修筑梯田、修建水库等。

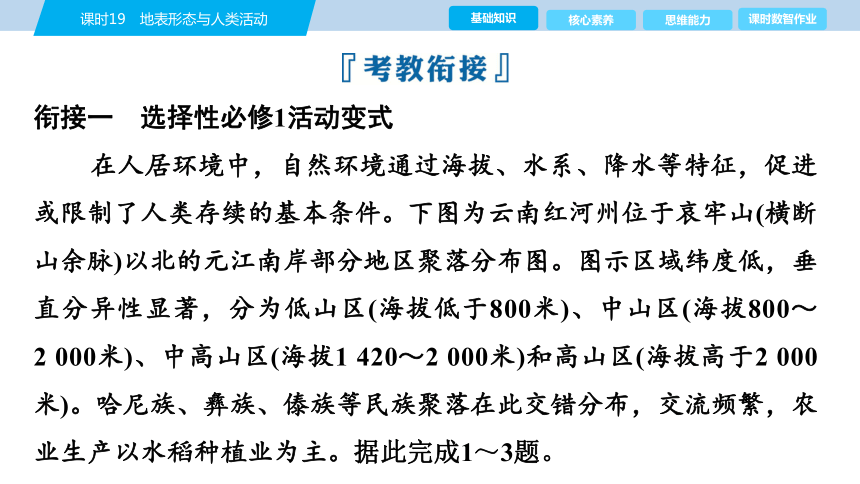

衔接一 选择性必修1活动变式

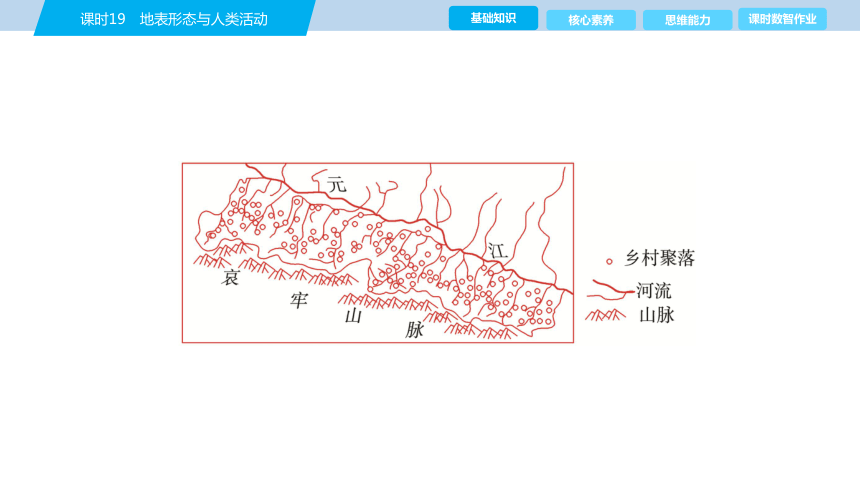

在人居环境中,自然环境通过海拔、水系、降水等特征,促进或限制了人类存续的基本条件。下图为云南红河州位于哀牢山(横断山余脉)以北的元江南岸部分地区聚落分布图。图示区域纬度低,垂直分异性显著,分为低山区(海拔低于800米)、中山区(海拔800~

2 000米)、中高山区(海拔1 420~2 000米)和高山区(海拔高于2 000米)。哈尼族、彝族、傣族等民族聚落在此交错分布,交流频繁,农业生产以水稻种植业为主。据此完成1~3题。

1.元江干流沿岸聚落与支流沿岸聚落分布情况显著不同,可能的原因是元江干流沿岸( )

A.降水丰沛,洪涝多 B.气候干热,稻田少

C.山势陡峻,雨林多 D.沟谷发育,沼泽少

2.图示聚落之间交流频繁,说明该流域内( )

A.文化相近、世代繁衍 B.聚落开放、山水相连

C.山岭不高、水流平缓 D.商贸频繁、语言相通

√

√

3.该流域的稻田主要分布在( )

A.中低山区 B.中山区、高山区

C.中山区、中高山区 D.高山区

√

1.B 2.C 3.C [第1题,读图可知,元江干流沿岸聚落数量低于海拔较高区域。由材料“哈尼族、彝族、傣族等民族聚落在此交错分布,交流频繁,农业生产以水稻种植业为主”可知,水稻种植业是该地区聚落存续的基本条件。元江干流沿岸处于西南季风的背风坡,降水较少,气候干热,稻田分布较少,限制聚落的形成与发育,B正确,A错误;相对于支流,元江干流地势较低缓,C错误;沼泽地多分布于地势低平的平原地区,D错误。

第2题,山高谷深的地形格局会阻隔人们的交往,但图示流域聚落交流频繁,说明哀牢山虽山岭纵横却相对低矮,虽水网密布却非浩荡湍流,因此不同民族得以相互交流,以共同的稻作基础形成相似的人居环境,C正确;区域内有哈尼族、彝族、傣族等民族,文化相差较大,A错误;图中聚落多位于山间河谷、盆地,受地形的影响,聚落较封闭,B错误;该区域内多少数民族,少数民族方言繁杂,D错误。第3题,海拔不同,水热条件不同,对水稻生产具有较大影响。该区域海拔低于800米的低山地区降水少、气温高而蒸发旺盛,高于2 000米的高山区降水虽多但气温较低,梯田分布都较少;海拔800~2 000米的中山区、海拔1 420~2 000米的中高山区,降水增多,热量适宜,具备水稻生长的水热条件,梯田主要分布于此区间,C正确。]

衔接二 选择性必修1活动变式

在黄土高原的缓坡上修筑梯田是该区域综合治理的一项措施。据此完成4~5题。

4.梯田田埂的水平延伸方向一般与( )

A.坡面倾斜方向一致 B.等高线基本平行

C.山谷走向基本一致 D.山脊走向基本平行

5.修筑梯田显著改变了山坡的( )

A.形态 B.土壤类型

C.坡向 D.物质组成

√

√

4.B 5.A [第4题,梯田田埂的水平延伸方向一般与等高线基本平行,这样才能起到保持水土的作用。第5题,修筑梯田显著改变了山坡的形态。]

培养·思维能力

(2023·海南卷)阅读图文材料,回答下列问题。

雅鲁藏布江流域河谷深切,相对高差约6 000米,有些山谷出口形成了较大规模的冲(洪)积扇。当地居民因地制宜,依山而居,开垦农田、饲养牲畜(如图)。

利用所学地理知识,分析居民在该地定居生活的原因。

【解题导引】

雅鲁藏布江流域河谷地带相对高度大→山谷出口处海拔相对较低→气候适宜人类居住;形成了较大规模的冲(洪)积扇→地势平坦,土壤肥沃,水源充足→农业生产条件好

【尝试解答】 河谷海拔较低,气温较高;冲(洪)积扇地形平坦;有泥沙堆积,土壤肥沃;有河流流经,水源充足。

结合图文材料分析,川藏铁路经过雅鲁藏布江沿岸。建设过程中地形方面遇到的困难有哪些?

提示:地势起伏大;地质条件复杂,多滑坡、泥石流。

视角一 地形对聚落分布的影响

(2025·济宁模拟)四川茂县位于岷江上游的高山峡谷区,是典型的干旱河谷地区。如图示意茂县乡村聚落沿岷江干流的分布特征。据此完成1~3题。

1.茂县乡村聚落空间分布特征总体是( )

A.片状集中 B.带状延伸

C.环状分布 D.零散无序

2.距岷江干流约200米处聚落数量最多,原因最可能是这一区域( )

A.地形相对平坦,地质灾害较少

B.植被茂盛,土壤肥沃,易于耕作

C.距水源近且不易遭受洪涝灾害

D.地势较高,气候干爽,适宜居住

√

√

3.近几十年来,该干旱河谷植被退化趋势明显,主要原因是( )

A.降水减少 B.气温升高

C.极端天气频发 D.人类活动干扰

√

1.B 2.C 3.D [第1题,该地的乡村聚落在距岷江干流150~

1 000米处最为集中,其中距岷江干流约200米处乡村聚落比例约20%,由此可以推知,该地乡村聚落主要分布在沿江地带,且沿岷江分布,所以呈带状延伸。第2题,距岷江干流约200米处聚落数量最多,主要原因是这一区域到岷江干流的距离适中,便于取水又不易受到洪涝灾害的侵袭,同时沿江河漫滩地势平坦,利于聚落建设和农耕生产,C正确;河流两岸往往容易发生洪水和地质灾害,如滑坡和泥石流,A错误;这一区域地形可能相对平坦,有利于农耕和居住,但植被相对稀疏,B错误;河流附近地势往往较低,处于干旱河谷,气候干热。

第3题,引起干旱河谷植被退化的原因是多方面的,既有自然原因,也有人为原因。自然因素引起的变化较为缓慢,时间较长,一般以百年、千年或者万年为单位,且气候在短期之内变化是不大的,A、B、C错误;本题强调近几十年来干旱河谷植被的退化,这个变化较快,与人类活动有关,受人为干扰强,D正确。]

视角二 地形对交通运输建设的影响

(2025·辽阳模拟)有研究显示,对我国古代“丝绸之路”线路选择影响最大的是地理因子,且不同地理因子对“丝绸之路”线路密度的增加存在正向或负向影响。在中亚复杂的山地地形中,商队主要选择低坡度、高起伏度的山麓行走。据此完成4~5题。

4.对“丝绸之路”线路密度的增加存在正向影响的因素是( )

A.农、牧用地的占比

B.距最近聚落的距离

C.距最近海岸的距离

D.距最近河流的距离

√

5.在中亚复杂的山地地形中,商队主要选择山麓行走的主要目的是( )

A.缩短路程 B.躲避贼寇

C.躲避灾害 D.获得补给

√

4.A 5.D [第4题,“丝绸之路”在两地之间进行物质交换,农、牧用地占比增加,说明聚落密度增加,在一定程度上反映本地区人口数量增多,因此,对丝绸之路线路密度增加起到正向促进作用,A正确;距最近聚落、海岸、河流的距离对“丝绸之路”密度增加影响较小,B、C、D错误。第5题,中亚地区地处内陆地区,气候干旱,降水稀少,本地区水资源短缺,而在山麓地带,地势较低,往往有绿洲分布,水源充足,有居民在此居住,可以获得补给,D正确;由于地势起伏巨大,选择山麓行走,线路弯曲,并未缩短路径,A错误;主要选择山麓行走,对避开贼寇、躲避灾害作用较小,B、C错误。]

(建议用时:30分钟,分值:46分)

一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·衡水模拟)敦煌是古代中原与西域往来交流的咽喉之地,汉代在当地设敦煌郡,下辖六县,境内设有9个厩置(驿站),串通敦煌郡内交通线路。研究发现,敦煌地区汉代县城多分布在冲积扇和绿洲的交接地带。下图示意敦煌地区古代城镇遗址位置。据此完成1~2题。

课时数智作业(十九) 地表形态与人类活动

1.与绿洲内部比较,敦煌地区汉代县城分布在冲积扇缘的优点是( )

A.地势更平坦 B.距河流更近

C.风沙活动少 D.洪涝影响小

2.推测汉代敦煌地区交通线路的分布规律是( )

A.沿冲积扇缘延伸 B.沿河流延伸

C.沿北山南麓延伸 D.沿长城延伸

√

√

1.D 2.A [第1题,为了尽量避免洪涝灾害的发生,山前绿洲的农业开发往往最先从靠近冲积扇缘地势高的地方进行。敦煌瓜州地区北有北山山地,南有祁连山和阿尔金山,中部有截山山地,地形地貌较为复杂,各冲积扇前缘地带以及冲积扇之间的平原是该区域主要的平坦地带,六县城址皆分布在这些冲积扇前缘地带之中,地势相对稍高,适宜进行农业生产和生活居住,D正确;绿洲内部地势更加平坦,A错误;绿洲内部也有距离河流较近的位置,B错误;绿洲内部植被覆盖率更高,风沙活动更少,C错误。

第2题,汉代交通道路主要是沿着冲积扇缘以及山前地带延伸,与冲积扇面相比,这些地区地形平坦,通行条件较好,且水源充足,设立驿站可以作为中继站和补给站,相较于广阔的平原中心地带,扇缘地带沟道往往较少,地表径流尚未完全“开枝散叶”,具备较好的通行条件,在扇缘和山前地带行进还可以将冲积扇面或一侧山体当作屏障,增加了通行车马的安全性,A正确;沿河流、北山南麓和长城延伸地势起伏较大,不利于通行,B、C、D错误。]

皖西大别山区山地、丘陵广布,传统村落的兴起源于宋元时期。解放战争时期,当地留下了很多宝贵的红色革命资源,部分集居区后期发展成红色传统村落。如图示意皖西大别山区传统村落分布。据此完成3~5题。

3.皖西大别山区传统村落的分布主要呈现( )

A.均衡性 B.离散性

C.集中性 D.向心性

4.推测皖西大别山区传统村落多分布在( )

①缓坡上 ②河岸边 ③陡崖下 ④高山上

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

√

√

5.交通发展在皖西大别山区传统村落演化过程中的主要作用有

( )

①早期促进村落形成 ②早期决定村落规模 ③后期加速传统村落凋敝 ④后期推动传统村落扩展

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

3.C 4.A 5.A [第3题,皖西大别山区的传统村落主要集中在中西部地区,分布较集中,C正确;空间分布不均衡,A错误;没有明显的向心性和离散性,B、D错误。第4题,缓坡地势相对平坦,利于聚落建设,①正确;河岸边地势平缓,水源充足,利于聚落建设,②正确;陡崖下易受地质灾害侵袭,③错误;高山上平地少,交通不便,难以建设聚落,④错误。第5题,早期道路的形成便于人员往来和物资交流,促进村落形成,①正确;早期村落规模还取决于地形等自然条件,②错误;后期交通条件改善,传统村落和外界联系加强,不利于传统村落的保存,③正确,④错误。]

黔东南苗岭山区多分布以垒土成梗为主的窄而细长的腰带梯田,如图为腰带梯田示意图。读图,完成6~7题。

6.下列关于村庄选址在森林带之下的原因,叙述正确的是( )

A.利用河流的水运便利

B.为居民提供建筑材料

C.获取清洁、稳定水源

D.便于从河流获取水源

7.当地人将山坡地改造成水平梯田的农耕活动,主要是为了( )

①调节当地气候 ②扩大种地面积 ③保水保土 ④美化环境

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

√

√

6.C 7.C [第6题,森林可以涵养水源,村庄选址在森林带之下,森林涵养的水源可以为村庄和梯田提供清洁、稳定的水源,C正确;当地地势起伏大,水运条件不好,A错误;为居民提供建筑材料与村庄选址在森林带之下无关,B错误;便于从河流获取水源与村庄选址在森林带之下无关,D错误。第7题,当地受季风影响,气候温暖湿润,且村寨上方有森林,径流较多,因此梯田的主要目的不是调节当地气候,①错误;当地地势起伏较大,山坡改造成梯田,可以扩大种植面积,②正确;梯田可以减缓地表径流流速,促进泥沙就地沉积,有利于保水保土,③正确;早期人们的生产生活活动主要是为了生存,而不是美化环境,④错误。]

(2024·南通二模)据史学家考证,客家先民五次南迁中,前四次都选择赣江为必经通道,逐渐以江西赣州为中心向四周定居,形成了数量众多的客家聚落。下图为主要客家聚落分布示意图。据此完成8~10题。

8.客家先民选择沿赣江水系迁徙南下的主要原因是( )

A.气候适宜 B.线路安全

C.交通便利 D.便于经商

9.客家先民选择定居区域的环境特征是( )

A.高温多雨 B.山高林密

C.河网密布 D.地广人稀

10.客家聚落中通常姓氏众多,产生这种现象主要是因为( )

A.人口迁移 B.地形阻隔

C.商业贸易 D.民族融合

√

√

√

8.C 9.B 10.A [第8题,古代移民的方向受制于地理条件,山脉往往对移民迁徙形成的是阻碍作用,而江河却能以舟楫之便,为移民迁徙提供便利的交通,还能为移民提供可供开发的沿江谷地,赣江就在客家民系形成过程中起到了这样的作用,C正确;客家先民选择沿赣江水系迁徙南下与气候适宜、线路安全、便于经商联系不大,A、B、D错误。第9题,由图可知,先民主要定居在武夷山和罗霄山周围地区,该地区山高林密,且地狭人稠,B正确,D错误;该地区地处亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和少雨,A错误;从图中可以看出北部分布地区河网密布,但是南部客家定居分布区河流稀疏,C错误。第10题,姓氏众多说明该地人口迁移多,人口流动大,导致姓氏多样,A正确;地形阻隔、商业贸易、民族融合均不是姓氏多样的主要原因,B、C、D错误。]

二、非选择题(共1小题,共16分)

11.(2024·哈尔滨模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

海坛岛位于福建省东南部,岛上海岸风沙堆积面积占全岛总面积的一半以上,尤以东北部居多。观察发现,海坛岛古风沙、现代风沙与闽江河口泥沙在粒度、矿物组成等方面具有相似性。该地夏季盛行西南风,其余季节均盛行东北风。图1为海坛岛位置示意图。

海坛岛南北多丘陵台地;中部多平原,且大部分滨海,主要由风力和海水作用形成。岛上传统聚落依据地形可分为滨海聚落、平原聚落和台地聚落三类。据考古发现,早期渔民多选择北部的滨海平原或台地,且往往选址于台地的西南面;中期随着物质资料的短缺,人口被迫转移到南部台地;后期北方移民大量迁移至中部平原发展农业。图2为海坛岛聚落选址示意。

(1)从外力作用的角度,说明闽江流域的泥沙到达海坛岛北部地区的过程。(6分)

(2)说明早期聚落选址的有利条件。(4分)

(3)分析早期中部平原几乎无人居住的原因,并推测后期移民在此为发展农业可能采取的治理措施。(6分)

[解析] 第(1)题,闽江作为中国东南沿海地区的主要河流之一,其流域内地形多样,水流湍急,侵蚀能力强,河流在流经山区时,挟带大量的泥沙至入海口;当这些水流到达入海口地区时,由于地势变得低平,河流的流速相应减慢,挟带的泥沙随之沉降在河口处,形成河口三角洲;海坛岛北部地区的海岸线附近,由于受到沿岸洋流的影响,这些泥沙在洋流的作用下被搬运并向南移动;再加上东北信风带中的东北风搬运作用,最终沉积在岛屿的北部沿海地区。

第(2)题,早期聚落选址主要考虑的是生存和发展的基本需求。选择北部的滨海平原或台地,特别是台地的西南面,有以下几个方面的有利条件:滨海地区靠近海洋,丰富的海洋资源为渔民提供了充足的渔猎条件;海运较为便利,便于运输;台地的西南面能够阻挡冬季寒冷的东北风,降低风害风险,提高居住舒适度;面向西南更易获得阳光照射,有利于居民的生活和农作物的生长;西南面的台地有利于排水,减少了洪水和地下水位升高的风险。

第(3)题,原因:中部平原地区受风力和海水作用显著,导致该地区的土壤贫瘠、盐渍化严重等问题,不利于传统农业的发展;大部分属于滨海地区,无高大山体遮挡,受东北信风影响较大;中部平原地区地形平坦,位于多个水流的汇集处,容易积水,可能存在排水不畅的问题,增加了洪涝灾害的风险;因此,在早期中部平原地区缺乏足够的吸引力,导致人类聚居点较少。后期移民在此为发展农业可能采取的治理措施:通过施用肥料或采用引淡淋盐等土壤治理措施,改善土壤质量,降低盐渍化程度;种植防风林带或构筑挡风墙等防风措施,减少风害对农田的影响;修建排水沟渠和泵站等水利工程设施,改善排水系统,减少水患风险。

[答案] (1)闽江侵蚀搬运泥沙至入海口;地势低平,河流流速减缓,在河口处泥沙堆积;沿岸洋流搬运泥沙向南移动;泥沙被东北风搬运并沉积到岛屿北部沿海地区。

(2)滨海平原:便于渔猎;便于运输。台地的西南面:阻挡冬季寒冷的东北风;向阳;利于排水。

(3)原因:风力和海水作用显著,土壤贫瘠、盐渍化严重;大部分滨海,无山体遮挡,受东北信风影响大;地形平坦,容易积水。措施:施肥或引淡淋盐等土壤治理措施;种植防风林带或构筑挡风墙等防风措施;建设水利工程等排水措施。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第三章 岩石圈与地表形态

课时19 地表形态与人类活动

夯实·基础知识

任务1——说明地表形态对聚落分布的影响

1.简答:地形对聚落的哪些方面产生影响?

提示:类型、分布、规模和发展。

2.填表:对比不同地形区的聚落特点。

区域 规模 分布 人口

北方平 原地区 __________ ____________________________________ 较多

南方丘陵地 区和山区 __________ __________ 较少

一般较大

相对集中,多呈团聚型、

棋盘式的格局

一般较小

相对分散

任务2——说明地表形态对交通线路分布的影响

1.简答:影响交通线路分布的因素有哪些?

提示:(1)自然因素:地形(影响深刻)、气候、水文等。(2)社会经济因素:人口、资源、城镇分布、工农业生产水平、科学技术等。

2.填表:地形对交通线路的影响。

项目 平原 山区

线路形态 __________ 呈“之”字形,线路曲折

造价 ______ ______

呈网络状

较低

较高

任务3——说明人类活动对地表形态的影响

1.简答:人类活动对地表形态的影响逐步增大的原因是什么?

提示:生产力水平的提高和人类社会的进步。

2.简答:列举人类对地形产生影响的主要活动。

提示:填海造陆、开挖河道、修筑梯田、修建水库等。

衔接一 选择性必修1活动变式

在人居环境中,自然环境通过海拔、水系、降水等特征,促进或限制了人类存续的基本条件。下图为云南红河州位于哀牢山(横断山余脉)以北的元江南岸部分地区聚落分布图。图示区域纬度低,垂直分异性显著,分为低山区(海拔低于800米)、中山区(海拔800~

2 000米)、中高山区(海拔1 420~2 000米)和高山区(海拔高于2 000米)。哈尼族、彝族、傣族等民族聚落在此交错分布,交流频繁,农业生产以水稻种植业为主。据此完成1~3题。

1.元江干流沿岸聚落与支流沿岸聚落分布情况显著不同,可能的原因是元江干流沿岸( )

A.降水丰沛,洪涝多 B.气候干热,稻田少

C.山势陡峻,雨林多 D.沟谷发育,沼泽少

2.图示聚落之间交流频繁,说明该流域内( )

A.文化相近、世代繁衍 B.聚落开放、山水相连

C.山岭不高、水流平缓 D.商贸频繁、语言相通

√

√

3.该流域的稻田主要分布在( )

A.中低山区 B.中山区、高山区

C.中山区、中高山区 D.高山区

√

1.B 2.C 3.C [第1题,读图可知,元江干流沿岸聚落数量低于海拔较高区域。由材料“哈尼族、彝族、傣族等民族聚落在此交错分布,交流频繁,农业生产以水稻种植业为主”可知,水稻种植业是该地区聚落存续的基本条件。元江干流沿岸处于西南季风的背风坡,降水较少,气候干热,稻田分布较少,限制聚落的形成与发育,B正确,A错误;相对于支流,元江干流地势较低缓,C错误;沼泽地多分布于地势低平的平原地区,D错误。

第2题,山高谷深的地形格局会阻隔人们的交往,但图示流域聚落交流频繁,说明哀牢山虽山岭纵横却相对低矮,虽水网密布却非浩荡湍流,因此不同民族得以相互交流,以共同的稻作基础形成相似的人居环境,C正确;区域内有哈尼族、彝族、傣族等民族,文化相差较大,A错误;图中聚落多位于山间河谷、盆地,受地形的影响,聚落较封闭,B错误;该区域内多少数民族,少数民族方言繁杂,D错误。第3题,海拔不同,水热条件不同,对水稻生产具有较大影响。该区域海拔低于800米的低山地区降水少、气温高而蒸发旺盛,高于2 000米的高山区降水虽多但气温较低,梯田分布都较少;海拔800~2 000米的中山区、海拔1 420~2 000米的中高山区,降水增多,热量适宜,具备水稻生长的水热条件,梯田主要分布于此区间,C正确。]

衔接二 选择性必修1活动变式

在黄土高原的缓坡上修筑梯田是该区域综合治理的一项措施。据此完成4~5题。

4.梯田田埂的水平延伸方向一般与( )

A.坡面倾斜方向一致 B.等高线基本平行

C.山谷走向基本一致 D.山脊走向基本平行

5.修筑梯田显著改变了山坡的( )

A.形态 B.土壤类型

C.坡向 D.物质组成

√

√

4.B 5.A [第4题,梯田田埂的水平延伸方向一般与等高线基本平行,这样才能起到保持水土的作用。第5题,修筑梯田显著改变了山坡的形态。]

培养·思维能力

(2023·海南卷)阅读图文材料,回答下列问题。

雅鲁藏布江流域河谷深切,相对高差约6 000米,有些山谷出口形成了较大规模的冲(洪)积扇。当地居民因地制宜,依山而居,开垦农田、饲养牲畜(如图)。

利用所学地理知识,分析居民在该地定居生活的原因。

【解题导引】

雅鲁藏布江流域河谷地带相对高度大→山谷出口处海拔相对较低→气候适宜人类居住;形成了较大规模的冲(洪)积扇→地势平坦,土壤肥沃,水源充足→农业生产条件好

【尝试解答】 河谷海拔较低,气温较高;冲(洪)积扇地形平坦;有泥沙堆积,土壤肥沃;有河流流经,水源充足。

结合图文材料分析,川藏铁路经过雅鲁藏布江沿岸。建设过程中地形方面遇到的困难有哪些?

提示:地势起伏大;地质条件复杂,多滑坡、泥石流。

视角一 地形对聚落分布的影响

(2025·济宁模拟)四川茂县位于岷江上游的高山峡谷区,是典型的干旱河谷地区。如图示意茂县乡村聚落沿岷江干流的分布特征。据此完成1~3题。

1.茂县乡村聚落空间分布特征总体是( )

A.片状集中 B.带状延伸

C.环状分布 D.零散无序

2.距岷江干流约200米处聚落数量最多,原因最可能是这一区域( )

A.地形相对平坦,地质灾害较少

B.植被茂盛,土壤肥沃,易于耕作

C.距水源近且不易遭受洪涝灾害

D.地势较高,气候干爽,适宜居住

√

√

3.近几十年来,该干旱河谷植被退化趋势明显,主要原因是( )

A.降水减少 B.气温升高

C.极端天气频发 D.人类活动干扰

√

1.B 2.C 3.D [第1题,该地的乡村聚落在距岷江干流150~

1 000米处最为集中,其中距岷江干流约200米处乡村聚落比例约20%,由此可以推知,该地乡村聚落主要分布在沿江地带,且沿岷江分布,所以呈带状延伸。第2题,距岷江干流约200米处聚落数量最多,主要原因是这一区域到岷江干流的距离适中,便于取水又不易受到洪涝灾害的侵袭,同时沿江河漫滩地势平坦,利于聚落建设和农耕生产,C正确;河流两岸往往容易发生洪水和地质灾害,如滑坡和泥石流,A错误;这一区域地形可能相对平坦,有利于农耕和居住,但植被相对稀疏,B错误;河流附近地势往往较低,处于干旱河谷,气候干热。

第3题,引起干旱河谷植被退化的原因是多方面的,既有自然原因,也有人为原因。自然因素引起的变化较为缓慢,时间较长,一般以百年、千年或者万年为单位,且气候在短期之内变化是不大的,A、B、C错误;本题强调近几十年来干旱河谷植被的退化,这个变化较快,与人类活动有关,受人为干扰强,D正确。]

视角二 地形对交通运输建设的影响

(2025·辽阳模拟)有研究显示,对我国古代“丝绸之路”线路选择影响最大的是地理因子,且不同地理因子对“丝绸之路”线路密度的增加存在正向或负向影响。在中亚复杂的山地地形中,商队主要选择低坡度、高起伏度的山麓行走。据此完成4~5题。

4.对“丝绸之路”线路密度的增加存在正向影响的因素是( )

A.农、牧用地的占比

B.距最近聚落的距离

C.距最近海岸的距离

D.距最近河流的距离

√

5.在中亚复杂的山地地形中,商队主要选择山麓行走的主要目的是( )

A.缩短路程 B.躲避贼寇

C.躲避灾害 D.获得补给

√

4.A 5.D [第4题,“丝绸之路”在两地之间进行物质交换,农、牧用地占比增加,说明聚落密度增加,在一定程度上反映本地区人口数量增多,因此,对丝绸之路线路密度增加起到正向促进作用,A正确;距最近聚落、海岸、河流的距离对“丝绸之路”密度增加影响较小,B、C、D错误。第5题,中亚地区地处内陆地区,气候干旱,降水稀少,本地区水资源短缺,而在山麓地带,地势较低,往往有绿洲分布,水源充足,有居民在此居住,可以获得补给,D正确;由于地势起伏巨大,选择山麓行走,线路弯曲,并未缩短路径,A错误;主要选择山麓行走,对避开贼寇、躲避灾害作用较小,B、C错误。]

(建议用时:30分钟,分值:46分)

一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·衡水模拟)敦煌是古代中原与西域往来交流的咽喉之地,汉代在当地设敦煌郡,下辖六县,境内设有9个厩置(驿站),串通敦煌郡内交通线路。研究发现,敦煌地区汉代县城多分布在冲积扇和绿洲的交接地带。下图示意敦煌地区古代城镇遗址位置。据此完成1~2题。

课时数智作业(十九) 地表形态与人类活动

1.与绿洲内部比较,敦煌地区汉代县城分布在冲积扇缘的优点是( )

A.地势更平坦 B.距河流更近

C.风沙活动少 D.洪涝影响小

2.推测汉代敦煌地区交通线路的分布规律是( )

A.沿冲积扇缘延伸 B.沿河流延伸

C.沿北山南麓延伸 D.沿长城延伸

√

√

1.D 2.A [第1题,为了尽量避免洪涝灾害的发生,山前绿洲的农业开发往往最先从靠近冲积扇缘地势高的地方进行。敦煌瓜州地区北有北山山地,南有祁连山和阿尔金山,中部有截山山地,地形地貌较为复杂,各冲积扇前缘地带以及冲积扇之间的平原是该区域主要的平坦地带,六县城址皆分布在这些冲积扇前缘地带之中,地势相对稍高,适宜进行农业生产和生活居住,D正确;绿洲内部地势更加平坦,A错误;绿洲内部也有距离河流较近的位置,B错误;绿洲内部植被覆盖率更高,风沙活动更少,C错误。

第2题,汉代交通道路主要是沿着冲积扇缘以及山前地带延伸,与冲积扇面相比,这些地区地形平坦,通行条件较好,且水源充足,设立驿站可以作为中继站和补给站,相较于广阔的平原中心地带,扇缘地带沟道往往较少,地表径流尚未完全“开枝散叶”,具备较好的通行条件,在扇缘和山前地带行进还可以将冲积扇面或一侧山体当作屏障,增加了通行车马的安全性,A正确;沿河流、北山南麓和长城延伸地势起伏较大,不利于通行,B、C、D错误。]

皖西大别山区山地、丘陵广布,传统村落的兴起源于宋元时期。解放战争时期,当地留下了很多宝贵的红色革命资源,部分集居区后期发展成红色传统村落。如图示意皖西大别山区传统村落分布。据此完成3~5题。

3.皖西大别山区传统村落的分布主要呈现( )

A.均衡性 B.离散性

C.集中性 D.向心性

4.推测皖西大别山区传统村落多分布在( )

①缓坡上 ②河岸边 ③陡崖下 ④高山上

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

√

√

5.交通发展在皖西大别山区传统村落演化过程中的主要作用有

( )

①早期促进村落形成 ②早期决定村落规模 ③后期加速传统村落凋敝 ④后期推动传统村落扩展

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

3.C 4.A 5.A [第3题,皖西大别山区的传统村落主要集中在中西部地区,分布较集中,C正确;空间分布不均衡,A错误;没有明显的向心性和离散性,B、D错误。第4题,缓坡地势相对平坦,利于聚落建设,①正确;河岸边地势平缓,水源充足,利于聚落建设,②正确;陡崖下易受地质灾害侵袭,③错误;高山上平地少,交通不便,难以建设聚落,④错误。第5题,早期道路的形成便于人员往来和物资交流,促进村落形成,①正确;早期村落规模还取决于地形等自然条件,②错误;后期交通条件改善,传统村落和外界联系加强,不利于传统村落的保存,③正确,④错误。]

黔东南苗岭山区多分布以垒土成梗为主的窄而细长的腰带梯田,如图为腰带梯田示意图。读图,完成6~7题。

6.下列关于村庄选址在森林带之下的原因,叙述正确的是( )

A.利用河流的水运便利

B.为居民提供建筑材料

C.获取清洁、稳定水源

D.便于从河流获取水源

7.当地人将山坡地改造成水平梯田的农耕活动,主要是为了( )

①调节当地气候 ②扩大种地面积 ③保水保土 ④美化环境

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

√

√

6.C 7.C [第6题,森林可以涵养水源,村庄选址在森林带之下,森林涵养的水源可以为村庄和梯田提供清洁、稳定的水源,C正确;当地地势起伏大,水运条件不好,A错误;为居民提供建筑材料与村庄选址在森林带之下无关,B错误;便于从河流获取水源与村庄选址在森林带之下无关,D错误。第7题,当地受季风影响,气候温暖湿润,且村寨上方有森林,径流较多,因此梯田的主要目的不是调节当地气候,①错误;当地地势起伏较大,山坡改造成梯田,可以扩大种植面积,②正确;梯田可以减缓地表径流流速,促进泥沙就地沉积,有利于保水保土,③正确;早期人们的生产生活活动主要是为了生存,而不是美化环境,④错误。]

(2024·南通二模)据史学家考证,客家先民五次南迁中,前四次都选择赣江为必经通道,逐渐以江西赣州为中心向四周定居,形成了数量众多的客家聚落。下图为主要客家聚落分布示意图。据此完成8~10题。

8.客家先民选择沿赣江水系迁徙南下的主要原因是( )

A.气候适宜 B.线路安全

C.交通便利 D.便于经商

9.客家先民选择定居区域的环境特征是( )

A.高温多雨 B.山高林密

C.河网密布 D.地广人稀

10.客家聚落中通常姓氏众多,产生这种现象主要是因为( )

A.人口迁移 B.地形阻隔

C.商业贸易 D.民族融合

√

√

√

8.C 9.B 10.A [第8题,古代移民的方向受制于地理条件,山脉往往对移民迁徙形成的是阻碍作用,而江河却能以舟楫之便,为移民迁徙提供便利的交通,还能为移民提供可供开发的沿江谷地,赣江就在客家民系形成过程中起到了这样的作用,C正确;客家先民选择沿赣江水系迁徙南下与气候适宜、线路安全、便于经商联系不大,A、B、D错误。第9题,由图可知,先民主要定居在武夷山和罗霄山周围地区,该地区山高林密,且地狭人稠,B正确,D错误;该地区地处亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和少雨,A错误;从图中可以看出北部分布地区河网密布,但是南部客家定居分布区河流稀疏,C错误。第10题,姓氏众多说明该地人口迁移多,人口流动大,导致姓氏多样,A正确;地形阻隔、商业贸易、民族融合均不是姓氏多样的主要原因,B、C、D错误。]

二、非选择题(共1小题,共16分)

11.(2024·哈尔滨模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

海坛岛位于福建省东南部,岛上海岸风沙堆积面积占全岛总面积的一半以上,尤以东北部居多。观察发现,海坛岛古风沙、现代风沙与闽江河口泥沙在粒度、矿物组成等方面具有相似性。该地夏季盛行西南风,其余季节均盛行东北风。图1为海坛岛位置示意图。

海坛岛南北多丘陵台地;中部多平原,且大部分滨海,主要由风力和海水作用形成。岛上传统聚落依据地形可分为滨海聚落、平原聚落和台地聚落三类。据考古发现,早期渔民多选择北部的滨海平原或台地,且往往选址于台地的西南面;中期随着物质资料的短缺,人口被迫转移到南部台地;后期北方移民大量迁移至中部平原发展农业。图2为海坛岛聚落选址示意。

(1)从外力作用的角度,说明闽江流域的泥沙到达海坛岛北部地区的过程。(6分)

(2)说明早期聚落选址的有利条件。(4分)

(3)分析早期中部平原几乎无人居住的原因,并推测后期移民在此为发展农业可能采取的治理措施。(6分)

[解析] 第(1)题,闽江作为中国东南沿海地区的主要河流之一,其流域内地形多样,水流湍急,侵蚀能力强,河流在流经山区时,挟带大量的泥沙至入海口;当这些水流到达入海口地区时,由于地势变得低平,河流的流速相应减慢,挟带的泥沙随之沉降在河口处,形成河口三角洲;海坛岛北部地区的海岸线附近,由于受到沿岸洋流的影响,这些泥沙在洋流的作用下被搬运并向南移动;再加上东北信风带中的东北风搬运作用,最终沉积在岛屿的北部沿海地区。

第(2)题,早期聚落选址主要考虑的是生存和发展的基本需求。选择北部的滨海平原或台地,特别是台地的西南面,有以下几个方面的有利条件:滨海地区靠近海洋,丰富的海洋资源为渔民提供了充足的渔猎条件;海运较为便利,便于运输;台地的西南面能够阻挡冬季寒冷的东北风,降低风害风险,提高居住舒适度;面向西南更易获得阳光照射,有利于居民的生活和农作物的生长;西南面的台地有利于排水,减少了洪水和地下水位升高的风险。

第(3)题,原因:中部平原地区受风力和海水作用显著,导致该地区的土壤贫瘠、盐渍化严重等问题,不利于传统农业的发展;大部分属于滨海地区,无高大山体遮挡,受东北信风影响较大;中部平原地区地形平坦,位于多个水流的汇集处,容易积水,可能存在排水不畅的问题,增加了洪涝灾害的风险;因此,在早期中部平原地区缺乏足够的吸引力,导致人类聚居点较少。后期移民在此为发展农业可能采取的治理措施:通过施用肥料或采用引淡淋盐等土壤治理措施,改善土壤质量,降低盐渍化程度;种植防风林带或构筑挡风墙等防风措施,减少风害对农田的影响;修建排水沟渠和泵站等水利工程设施,改善排水系统,减少水患风险。

[答案] (1)闽江侵蚀搬运泥沙至入海口;地势低平,河流流速减缓,在河口处泥沙堆积;沿岸洋流搬运泥沙向南移动;泥沙被东北风搬运并沉积到岛屿北部沿海地区。

(2)滨海平原:便于渔猎;便于运输。台地的西南面:阻挡冬季寒冷的东北风;向阳;利于排水。

(3)原因:风力和海水作用显著,土壤贫瘠、盐渍化严重;大部分滨海,无山体遮挡,受东北信风影响大;地形平坦,容易积水。措施:施肥或引淡淋盐等土壤治理措施;种植防风林带或构筑挡风墙等防风措施;建设水利工程等排水措施。

谢 谢 !

同课章节目录