26 第一部分 第四章 课时20 大气的组成与垂直分层 大气受热过程 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习

文档属性

| 名称 | 26 第一部分 第四章 课时20 大气的组成与垂直分层 大气受热过程 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共71张PPT)

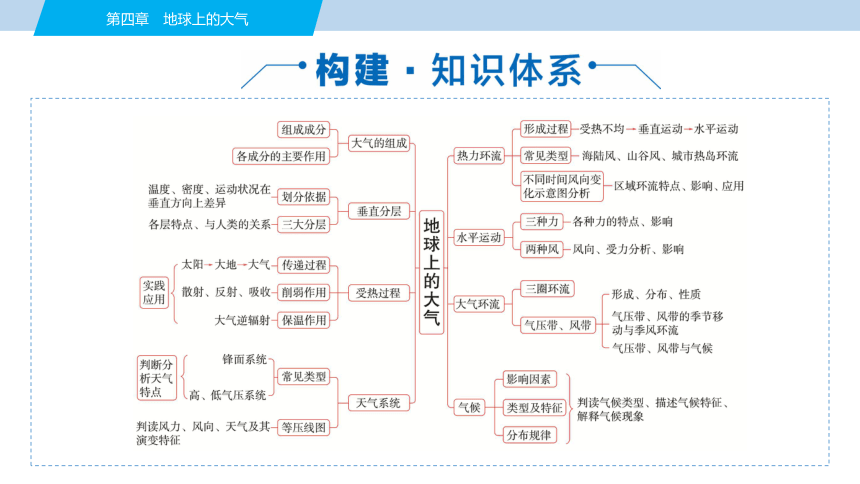

第一部分 自然地理

第四章 地球上的大气

第四章 地球上的大气

课程标准

1.运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,并理解其与生产和生活的联系。

2.运用示意图等资料,说明大气受热过程原理,并解释相关现象。

3.运用示意图等资料,说明热力环流原理,并解释相关现象。

4.运用示意图等资料,分析锋、低气压(气旋)、高气压(反气旋)等天气系统,并运用简易天气图,解释常见天气现象的成因。

5.运用示意图等资料,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用以及气候对自然地理景观形成的影响。

第四章 地球上的大气

四层考查

【必备知识】 大气的组成及垂直分层特点及影响、大气受热过程原理及应用、热力环流的形成与表现、常见天气系统及天气特征、气压带和风带的形成与移动、气压带和风带对气候的影响。

【关键能力】 理解大气的受热过程、热力环流原理,解释相关地理现象;分析、比较各类天气系统的差异及影响;判断大气环流特征及其对气候的影响;培养空间想象能力、抽象思维能力、演绎推理能力。

第四章 地球上的大气

四层考查

【学科素养】 能够认识大气运动的规律、分布、原因等,培养区域认知能力;能够结合生产生活实践认识大气热力状况、运动状况对天气及气候的影响,培养综合思维能力。

【核心价值】 能够从“地球对人类的影响”视角,认识大气运动、天气系统等对人类活动的影响,人类活动要遵循自然规律,趋利避害。

第四章 地球上的大气

课时20 大气的组成与垂直分层 大气受热过程

夯实·基础知识

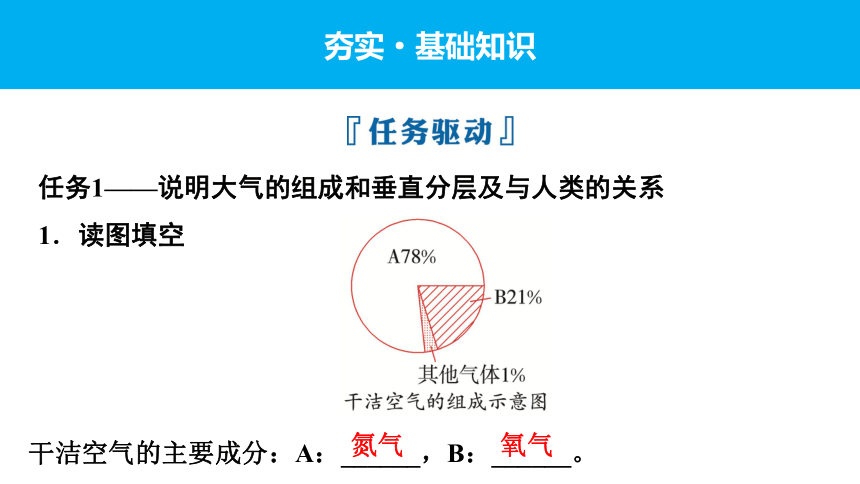

任务1——说明大气的组成和垂直分层及与人类的关系

1.读图填空

干洁空气的主要成分:A:______,B:______。

氮气

氧气

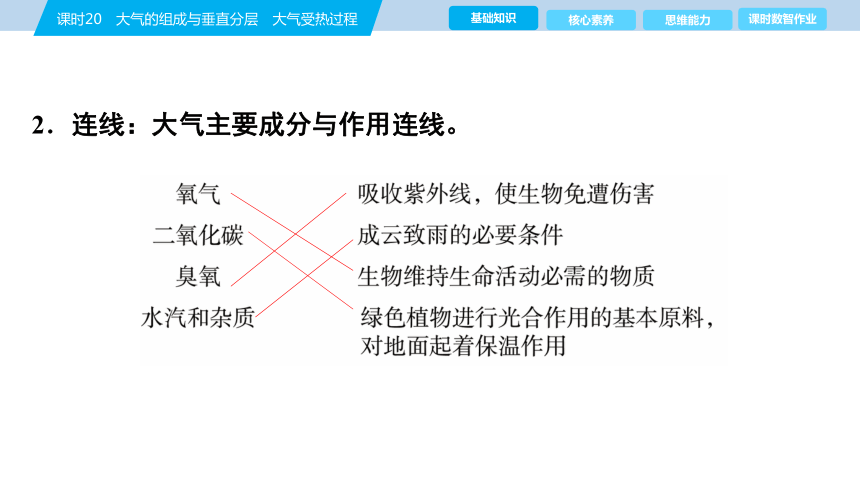

2.连线:大气主要成分与作用连线。

3.读图回答

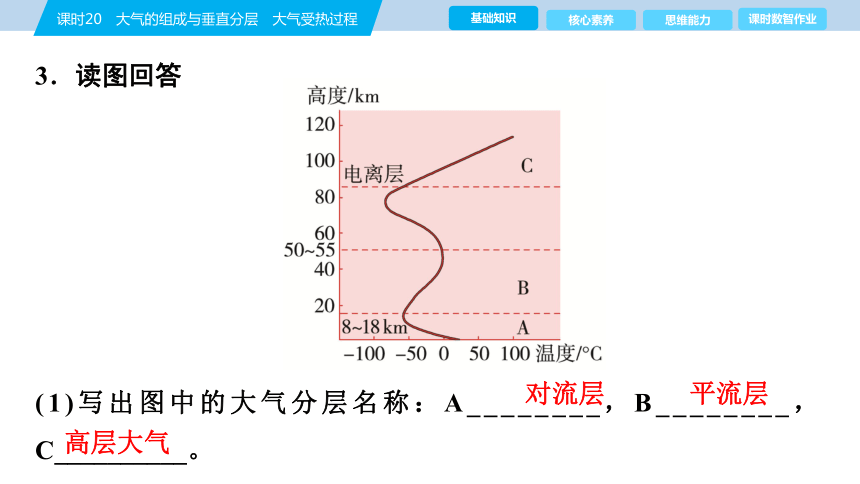

(1)写出图中的大气分层名称:A________,B________,C__________。

对流层

平流层

高层大气

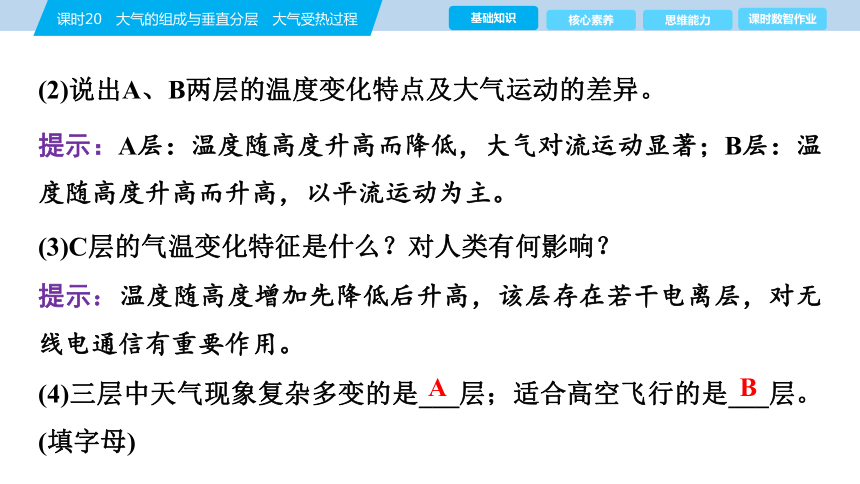

(2)说出A、B两层的温度变化特点及大气运动的差异。

提示:A层:温度随高度升高而降低,大气对流运动显著;B层:温度随高度升高而升高,以平流运动为主。

(3)C层的气温变化特征是什么?对人类有何影响?

提示:温度随高度增加先降低后升高,该层存在若干电离层,对无线电通信有重要作用。

(4)三层中天气现象复杂多变的是___层;适合高空飞行的是___层。(填字母)

A

B

(5)观测发现A层不同纬度其高度不同,为什么?

提示:低纬度地区地面受热较多,对流活动旺盛,因此对流层的高度高;而高纬度地区地面受热较少,对流活动较弱,所以对流层的高度低;中纬度地区则居中。

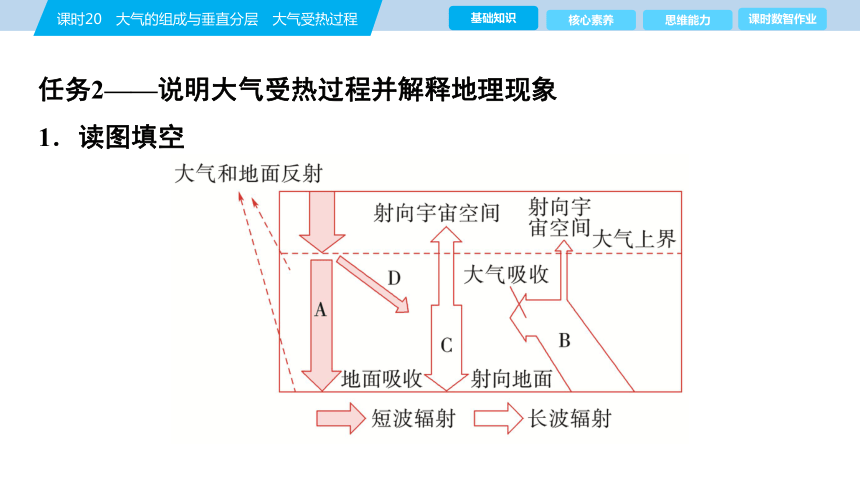

任务2——说明大气受热过程并解释地理现象

1.读图填空

(1)字母表示的含义:A __________,B__________,C____________,D__________。

(2)图中体现大气对太阳辐射削弱作用的是大气反射和___,体现大气保温作用的是___。(填字母)

2.简答:为什么在对流层随着海拔升高,气温会逐渐降低?

提示:因为地面辐射是对流层大气热量的直接来源,在对流层中随海拔升高,大气获得的地面辐射逐渐减少,因此气温会逐渐降低。

太阳辐射

地面辐射

大气逆辐射

大气吸收

D

C

3.判断

(1)“高处不胜寒”,说明地面是近地面大气的直接热源。 ( )

(2)阴天时昼夜温差较大。 ( )

(3)南极气候寒冷,冰雪反射率大是原因之一。 ( )

(4)晴天比阴天的大气逆辐射强。 ( )

√

×

√

×

衔接一 必修第一册活动变式

下图表示四种对流层温度分布状况。读图,完成1~2题。

1.①图表示的气温降低速率在( )

A.3 000 m以下低于垂直递减率

B.3 000~6 000 m略高于垂直递减率

C.6 000 m以下等于垂直递减率

D.6 000 m以下均低于垂直递减率

2.图示四种对流层温度分布情况中,飞机在5 000 m高度飞行相对平稳的是( )

A.① B.② C.③ D.④

√

√

1.B 2.D [第1题,对流层气温的垂直递减率是高度每升高100m,气温约降低0.6 ℃。由①图可知,3 000~6 000 m之间,高度升高了

3 000 m,而气温下降了约20 ℃,故气温降低速率约为0.67 ℃/100 m,高于垂直递减率,B正确;3 000 m以下气温降低了约40 ℃,故气温降低速率约为1.3 ℃/100 m,高于垂直递减率,A、D错误;①图中,从地面到6 000 m高度,高度升高了6 000 m,气温下降了约60 ℃,故气温降低率约为1 ℃/100 m,高于垂直递减率,C错误。

第2题,对流层的上升气流会使飞行中的飞机颠簸,要使飞机平稳飞行,必须使气流平稳。读图计算比较:①图5 000 m高空气温理论值应为

-10 ℃,而实际气温约为-30 ℃,故①图对流旺盛,不利于飞机飞行,A错误;②图5 000 m高空气温理论值应为-15 ℃,而实际气温约为

-20 ℃,故②图对流旺盛,不利于飞机飞行,B错误;③图5 000 m高空气温理论值应为-10 ℃,而实际气温约为-25 ℃,故③图对流旺盛,不利于飞机飞行,C错误;④图5 000 m高空气温理论值应为-20℃,实际气温也约为-20 ℃,故④图气流平稳,利于飞机飞行,D正确。]

衔接二 必修第一册活动变式

稳定积雪区是指积雪季节里积雪日数在60天以上的地区。积雪的独特性质,如高反射率、低热传导率等,极大地影响着积雪与土壤、大气之间的水分和能量交换。据此完成3~5题。

3.下列区域属于稳定积雪区的是( )

A.江淮地区 B.江汉平原

C.珠江三角洲 D.青藏高原

4.下列气候要素对积雪形成影响较小的是( )

A.气温 B.气压

C.冬季降水量 D.近地表风速

√

√

5.关于积雪与雪下土壤、大气之间的关系,下列说法错误的是

( )

A.积雪的反射率较高,土壤接受的太阳辐射较少

B.积雪的传导作用弱,大气与土壤的能量交换少

C.积雪融化释放热量,可促进季节性冻土的消融

D.积雪融水下渗增加,土壤的水分条件得以改善

√

3.D 4.B 5.C [第3题,四个地区中,青藏高原海拔最高,气候高寒,积雪季节里积雪日数能够维持在60天以上,属于稳定积雪区,D正确;江淮地区、江汉平原、珠江三角洲位于亚热带季风气候区,冬季气候温和湿润,气温大多在0 ℃以上,积雪日数不可能维持在60天以上,不属于稳定积雪区。第4题,气温越低,冬季降水量越大,近地表风速越小,越有利于积雪的形成;气压高低对积雪形成的影响较小。第5题,积雪会反射太阳辐射,其结果是地面获得的太阳辐射减少,气温较低,A正确;当积雪较厚时,土壤与外界热量交换较弱,积雪阻碍了地气之间的能量交换,大气与土壤的能量交换少,B正确;积雪融化吸收热量,可抑制季节性冻土的消融,C错误;积雪融水下渗增加,土壤的水分条件得以改善,D正确。题干要求选择说法错误的一项,故选C。]

提升·核心素养

1.逆温现象

(1)逆温的类型、成因及特点

类型 成因 特点

辐射 逆温 地面辐射冷却,在晴朗无云或少云的夜晚,地面辐射冷却快,离地面越近,降温越快 大陆上常年均可出现,尤以冬季最强

类型 成因 特点

平流 逆温 暖空气水平移动到冷的地面或水面上,而发生的冷接触作用 越接近地表,降温越快

锋面 逆温 冷暖气团温度差异显著,暖气团位于锋面上部 出现于锋面附近

地形 逆温 冷空气沿斜坡向低谷和盆地流动 出现于山谷或盆地

(2)逆温现象的形成及消失过程

(3)逆温的影响

有利 影响 ①逆温的出现阻碍了空气对流,因此可以抑制沙尘暴的发生。

②逆温出现在高空,有利于飞机的飞行。

③和其他天气现象一样,逆温可作为一种气候资源加以利用。例如,在我国新疆伊犁河谷,逆温出现在每年10月至次年3月,长达半年之久,有效地提高了冬季谷地的温度,减少低温冻害等

不利 影响 ①逆温时大气结构比较稳定,容易加重大气污染。

②对天气的影响:容易产生大雾等不利天气。

③对交通的影响:大气能见度降低,地面湿滑

2.大气受热原理的应用实践

(1)解释温差大小——大气的削弱作用和保温作用

(2)解释气温高低——大气的削弱作用和保温作用、大气状况、地面性质

角度 因素 具体表现

到达地面的太阳辐射的多少 纬度 纬度低,太阳高度大,气温高

地势 海拔高,大气稀薄,气温低

天气状况 晴朗的白天光照强,气温高

日照时间 夏季白昼长,气温高

角度 因素 具体表现

下垫面性质 比热容、反射率 夏季陆地比海洋气温高;积雪地面比裸地气温低

大气对地面辐射的吸收能力 大气密度 海拔高,空气稀薄,保温效果差,气温低

大气成分 大气中水汽、二氧化碳含量多,吸收的地面辐射多,气温高

(3)解释太阳能的多少——大气的削弱作用

(4)解释地面温度的高低——大气削弱作用、保温作用、地面性质

因素 具体表现

大气 削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多;保温作用强,地面吸收的大气逆辐射多

反射率 反射率大(冰雪地>裸地>草地>林地>湿地、水域),吸热少

比热容 比热容大,升温慢,白天气温低(水域)

[规律总结] 从大气的削弱作用和保温作用原理解释自然现象的成因

1.原理示意

2.原理应用举例

(1)夏季园林绿化中对新栽花木上覆黑色遮阳网→削弱太阳辐射→降低气温。

(2)采用塑料大棚发展反季节农业,利用玻璃温室育苗等。塑料薄膜或玻璃还阻止了空气对流、热传导,从而使热量保留在塑料大棚或玻璃温室内→提高气温。

(3)人造烟雾、浇水防冻。利用人造烟雾来增强大气逆辐射→提高气温;浇水可加大土壤的比热容,减小降温幅度,减轻冻害→减小温差;通过释放水的潜热→提高气温。

(4)果园中铺沙或鹅卵石。不仅能减轻土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差→有利于水果糖分的积累等。

培养·思维能力

(2024·广东卷)有效辐射为下垫面向上长波辐射与大气逆辐射的差值。如图表示2003—2012年云南省西双版纳热带季雨林林冠层向上长波辐射(L↑)及其上大气逆辐射(L↓)的月平均变化。据此完成(1)~(2)题。

(1)与7—9月相比,2—4月西双版纳热带季雨林林冠层之上的大气逆辐射值较低,主要是因为2—4月期间 ( )

A.降水较多 B.云雾较少

C.地表植被覆盖度较低 D.正午太阳高度角较大

(2)根据有效辐射变化可知,一年中该地热带季雨林的林冠层 ( )

A.表面的温度保持恒定

B.热量主要来自大气层

C.各月都是其上表层大气的冷源

D.夏季对大气加热效果小于冬季

√

√

【解题导引】

(1) 云南省西双版纳地区为热带季风气候→7—9月降水量远大于2—4月→2—4月由于降水较少,云雾日数少,天气以晴朗为主→林冠层之上的大气逆辐射较弱

(2) 林冠层的长波辐射与大气逆辐射的差值在夏季较冬季小→说明林冠层有效辐射夏季小于冬季→林冠层对大气的加热效果夏季小于冬季

结合图文材料分析西双版纳热带季雨林林冠层向上长波辐射及其上面大气逆辐射在7、8月份较强的原因。

提示:7、8月份为夏季,温度高,雨林植被林冠层向上长波辐射较强;夏季降水多,云量大,大气逆辐射较强。

视角一 逆温现象

(2024·合肥二模)如图示意某年8月3日晴天午后我国某绿洲和周边沙漠的气温随高度变化。据此完成1~2题。

1.图示时刻,在距地面1~10米范围内,绿洲地区气温( )

A.垂直变率上部较大 B.一直高于周边沙漠

C.垂直变率大于沙漠 D.随高度升高而升高

2.图示时刻,绿洲地区( )

A.空气对流运动弱,利于水分保持

B.气压较低,利于干燥气流汇入

C.空气对流运动强,利于水分散失

D.气压较高,利于湿润气流流入

√

√

1.D 2.A [第1题,在距地面1~10米范围内,绿洲地区气温随高度升高而升高,但同一高度下气温低于周边沙漠,且整体而言,绿洲地区在该海拔范围内气温的变化幅度较小,其垂直变率小于沙漠地区,且绿洲地区气温在该海拔的上部地区变化幅度更小,垂直变率较小。第2题,绿洲地区气温较沙漠地区低,气压较沙漠地区高,近地面气流由绿洲地区向沙漠地区流动,不利于沙漠地区干燥气流汇入,且有可能导致部分水汽从近地面向沙漠地区散失,B、D错误。上空热气流从沙漠地区向绿洲地区上空汇集,绿洲地区“下冷上热”,大气层结稳定,空气对流运动弱,利于水分保持。]

视角二 大气的受热过程

(2025·衡水模拟)大气边界层位于对流层中下部,是地球表面与大气之间水热、能量交换的重要空间。地面受热之后,通过热量传导、促进对流等形式加厚大气边界层。在河西走廊某气象站的观测表明,该地大气边界层在5月达到最厚;大气边界层增厚导致浮尘容纳的空间增大,沙尘多发,而浮尘的增加又会导致大气边界层厚度减小,从而实现自我调节。据此完成3~5题。

3.与6—7月相比,该地5月大气边界层更厚,主要因为( )

A.太阳高度较小 B.平均气温更高

C.土壤较为干燥 D.平均风速较小

4.浮尘的增多导致大气边界层厚度减小,主要因为( )

A.太阳辐射削弱 B.地面辐射增强

C.大气辐射增强 D.地表反射减弱

5.推测世界上大气边界层最厚的区域为( )

A.西欧平原 B.格陵兰冰盖

C.塔里木盆地 D.撒哈拉沙漠

√

√

√

3.C 4.A 5.D [第3题,5月气温回升快,降水少,蒸发旺盛,土壤干燥,地面升温更快,更易加厚大气边界层,C正确;太阳高度较小,温度较低,由材料可知,气温低,对流弱,大气层边界薄,A错误;陆地7月平均气温更高,B错误;河西走廊夏季平均风速较小,D错误。第4题,浮尘通过反射、散射、吸收削弱到达地面的太阳辐射,抑制地面增温,抑制大气的对流运动,从而抑制大气边界层的加厚,A正确;地面辐射增强,气温升高,对流旺盛,大气边界层厚度增厚,B错误;浮尘通过反射、散射、吸收削弱到达地面的太阳辐射,导致大气吸收的地面辐射减少,大气辐射也减弱,C错误;地表反射减弱,地表吸收的太阳辐射增多,大气吸收的地面辐射增多,大气的对流增强,大气层边界变厚,D错误。

第5题,撒哈拉沙漠纬度低,太阳辐射强,地面干燥,比热容小,升温快,对流旺盛,大气边界层最厚,D正确;西欧平原、格陵兰冰盖、塔里木盆地都没有撒哈拉沙漠气温高,对流运动较撒哈拉沙漠弱,大气层边界没有撒哈拉沙漠厚。]

(建议用时:30分钟,分值:57分)

一、选择题(共13小题,每小题3分,共39分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

近地面空气对流作用越显著,对流层高度越高。研究发现,受近年来全球气候变化影响,全球对流层平均高度发生显著变化。下图示意不同纬度三个气象测站年均气温垂直变化。读图,完成1~3题。

课时数智作业(二十) 大气的组成与垂直分层 大气受热过程

1.上图所示三个气象测站所在纬度由高到低对应关系是( )

A.①②③ B.①③②

C.②③① D.③②①

2.图中①测站距地面18~30 km区域所在大气层( )

A.温度随高度升高而降低

B.臭氧含量达到最大值

C.多云、雾、雨等天气现象

D.大气呈高度电离状态

√

√

3.受近年来全球气候变化影响,全球对流层平均高度变化显著的原因是( )

A.气温升高,对流作用增强

B.气温升高,对流作用减弱

C.气温降低,对流作用减弱

D.气温降低,对流作用增强

√

1.D 2.B 3.A [第1题,近地面大气温度越高,空气对流作用越显著,对流层高度越高,故低纬度地区对流层高度高于高纬度地区,在对流层当中,随海拔的升高温度逐渐降低。结合图中信息可知,①地对流层高度约为17 km,②地对流层高度约为10 km,③地对流层高度约为

9 km。因此,三个气象测站所在纬度由高到低依次为③②①。第2题,①测站距地面18~30 km区域内所处的大气层为平流层,平流层气温随海拔的升高而升高,A错误;平流层中臭氧含量达到最大值,形成臭氧层,B正确;云、雾、雨等天气现象出现在对流层,C错误;大气呈高度电离状态出现在高层大气,D错误。第3题,受全球气候变暖的影响,总体气温升高,对流活动增强,因此全球对流层平均高度变化显著 。]

(2024·南昌二模)冻雨是冰水混合物与温度低于0 ℃的物体碰撞后立即冻结产生的降水,是我国冬季出现的一种灾害性天气。2024年2月,武汉市遭遇冻雨天气。研究发现,此次冻雨(如图)与逆温层、空气湿度、地形等因素有关,且强度大,持续时间长。据此完成4~6题。

4.武汉市发生冻雨时的对流层大气层结构从高往低应为( )

A.暖→冷→暖 B.暖→冷

C.冷→暖→冷 D.冷→暖

5.此次武汉市冻雨持续时间长的主要原因是( )

A.冷暖气团的势力相当 B.城市空气湿度较大

C.快行冷锋停滞时间短 D.大气层结构较稳定

6.在其他条件相同时,下列最容易形成冻雨天气的地区是( )

A.江淮平原 B.云贵高原

C.两广丘陵 D.四川盆地

√

√

√

4.C 5.A 6.B [第4题,冻雨是冰水混合物与温度低于0 ℃的物体碰撞后立即冻结产生的降水,再加上冻雨受逆温层的影响,逆温层由地面到高空的温度特征为冷—暖—冷,所以武汉市发生冻雨时的对流层大气层结构从高到低为冷→暖→冷。第5题,冻雨的形成属于较强的冷空气南下遇到暖湿气流时,冷空气像楔子一样插在暖空气的下方,近地面气温骤降到0 ℃以下,潮湿的暖空气被迫抬升,并成云致雨,但是当冷暖气团势力相当的时候,降水持续时间较长,A正确;城市空气中的水汽不是此次降水水汽的主要来源,因此城市空气湿度大,对冻雨持续时间长影响不大,B错误;快行冷锋停滞时间短,降水持续时间短,C错误;冻雨的形成与冷暖气团交汇有关,大气层结构不稳定,D错误。

第6题,冻雨是冰水混合物与温度低于0 ℃的物体碰撞后立即冻结产生的降水,冻雨一般是锋面雨,是冷暖空气相遇时暖空气上升,冷空气下沉而形成的,冻雨的形成有两个必要条件:一是要有过冷水滴,二是要有低于0 ℃的物体,冻雨的形成需要两个天气系统,即冷暖气团相遇,暖空气迅速爬升,气温下降,形成降雨,降雨滴落到温度低于0 ℃的物体上,形成冻雨,云贵高原位于我国西南地区,为高原地形,冬季下垫面中物体气温低于0 ℃,受地形影响,易形成准静止锋,且逆温持续时间长,所以最容易形成冻雨,B正确;江淮平原5—6月易形成准静止锋,降水较多,但此时地表温度高于0 ℃,冬季期间锋面雨减少,形成冻雨天气的概率小,A错误;两广地区纬度低,温度高,不易形成冻雨天气,C错误;四川盆地北部有秦巴山地阻挡,受冷空气影响小,温度高,也不易形成冻雨天气,D错误。]

(2025·南京模拟)地表净辐射是地表通过短波、长波辐射得到的净能量,大致是单位时间、单位面积地面吸收的太阳辐射、大气逆辐射与地面辐射之间的差额。如图为我国部分省区地表净辐射年内变化图。读图,完成7~8题。

7.图中①②③表示的省份分别是( )

A.河南、黑龙江、湖南 B.湖南、河南、黑龙江

C.黑龙江、湖南、河南 D.黑龙江、河南、湖南

8.5—6月,③省地表净辐射减少的原因是( )

A.地面辐射增强 B.大气逆辐射减弱

C.天空云量增多 D.白昼时间变短

√

√

7.D 8.C [第7题,地表净辐射=地面吸收的太阳辐射+大气逆辐射-地面辐射,地面获得的太阳辐射总量是影响地表净辐射的主导因素。读图可知,①地地表净辐射年内变化最大,说明①地年内太阳辐射变化最大,即①地纬度最高,依据选项可知,①为黑龙江;②地和③地相比,②地大部分时间地表净辐射较③地小,说明从总体来看,②地获得的太阳辐射较③地少,故②地的纬度较③地高,结合选项可知,②为河南、③为湖南。第8题,③省为湖南,地表净辐射较小的原因是太阳辐射弱或地面辐射强,再结合时间5—6月判断,湖南在5—6月受准静止锋的影响,处于梅雨季节,降水较多,天空云量增多,大气对太阳辐射的削弱作用强,地表净辐射较小,C正确;降水较多,大气的削弱作用强,到达地面的太阳辐射减弱,地面辐射也随之减弱,A错误;降水较多,云量增加,大气逆辐射增强,B错误;5—6月,太阳直射点北移,白昼时间变长,D错误。]

(2025·秦皇岛模拟)甲烷(CH4)是仅次于二氧化碳(CO2)的全球第二大温室气体。甲烷的人为排放源主要包括煤炭开采、石油和天然气泄漏、水稻种植、反刍动物消化、动物粪便、燃料燃烧、垃圾填埋、污水处理等。其中农业是甲烷的主要来源,而在甲烷的农业排放量中,32%来自反刍动物消化的排放,8%来自水稻种植。据此完成9~10题。

9.甲烷具有增温效应,主要是因为甲烷能( )

A.大量吸收太阳短波辐射

B.大量吸收地面长波辐射

C.大量反射太阳短波辐射

D.大量反射地面长波辐射

10.大气中的甲烷主要源于( )

A.作物生长时的排放 B.大气中CO2的转化

C.秸秆燃烧 D.粪便和植物体腐烂

√

√

9.B 10.D [第9题,由材料“甲烷(CH4)是仅次于二氧化碳(CO2)的全球第二大温室气体”可知,甲烷与二氧化碳具有相同的作用,都是强烈吸收地面长波辐射而增温,B正确;温室气体对于波长较短的太阳辐射吸收很少,A错误;甲烷是一种无色气体,不会直接反射地面长波辐射和太阳短波辐射,C、D错误。第10题,由材料“其中农业是甲烷的主要来源,而在甲烷的农业排放量中,32%来自反刍动物消化的排放”并结合所学知识可知,甲烷主要是有机物发酵分解过程中产生的一种气体,例如沼气的主要成分就是甲烷,因此结合选项可知,大气中的甲烷主要源于粪便和植物体腐烂,D正确;作物生长时排放的主要是二氧化碳和氧气,A错误;大气中的CO2不会直接转化为甲烷,B错误;秸秆燃烧不是其主要来源,C错误。]

(2024·邯郸三模)恩施土家族苗族自治州(29°07′N~31°24′N,108°23′E~110°38′E)位于湖北省西南部,地势高度悬殊,以山地为主,是全国雾的高发区之一。雾是大量微小水滴浮游空中,呈乳白色,使水平能见度小于1.0 km的天气现象。如图为恩施土家族苗族自治州不同地形区平均雾日季节变化图。据此完成11~13题。

11.恩施雾日季节变化的空间差异表现为( )

A.河谷与低山区季节变化最小

B.高山区一年四季雾日最多

C.高山区与次高山区季节变化相反

D.次高山区季节变化显著

12.由海拔不同引起的雾日差异主要体现在( )

A.春季、夏季 B.夏季、秋季

C.秋季、冬季 D.冬季、夏季

√

√

13.秋季是恩施各地形区平均雾日最多的季节,其原因可能是该季节( )

①自然植被茂密,蒸腾作用强 ②多晴朗少云天气,夜间气温降幅大 ③高大山脉阻挡,近地面水汽滞留时间长 ④山风势力渐强,辐射逆温层厚度增大

A.①③ B.②④

C.①④ D.②③

√

11.B 12.D 13.B [第11题,雾日次数低山区的季节变化较大,河谷区的季节变化较小,A错误;与其他地形区相比,高山区一年四季雾日最多,B正确;高山区一年四季雾日均较多,次高山区以秋季最多,季节变化各有特点,C错误;次高山区冬季雾日约为11次,春季约为9次,夏季约为14次,秋季约为18次,季节变化不显著,D错误。第12题,冬季高山区和河谷区雾日次数差异最大,约为55次;春季高山区和河谷区雾日次数差异最大,约为50次;夏季高山区和低山区雾日次数差异最大,约为60次;秋季高山区和河谷区雾日次数差异最大,约为50次,故冬季、夏季海拔不同的地形区出现雾日的次数相差最大。

第13题,秋季天气转凉,自然植被的蒸腾作用减弱,①错误;秋季雨带南移,多晴朗少云天气,夜间大气保温作用弱,气温降幅大,空气中的水汽易遇冷凝结形成雾,②正确;高大山脉的阻挡没有季节变化特点,③错误;随着秋季渐凉,山风势力增强,冷空气顺山坡流入谷府和盆地,使谷底和盆地的辐射逆温得到加强和增厚,④正确。]

二、非选择题(共1小题,共18分)

14.(2024·广州二模)根据图文材料,回答下列问题。(18分)

与草本植物相比,木本植物的生物量较大、叶面积较大。近年来,青藏高原发生了大规模的木本

植物(森林、灌丛)向草地扩张,对

生长季的地表昼夜温度产生了一定

影响(如图)。

(1)描述青藏高原木本植物扩张对生长季夜间地表温度的影响。(4分)

(2)从热量收支角度,分析青藏高原木本植物扩张对生长季白天地表温度的影响。(8分)

(3)大规模木本植物扩张,是加剧还是减缓了青藏高原的气候变暖?请作出判断并说明理由。(6分)

[解析] 第(1)题,夜间地表温度距平值为正值,说明木本植物扩张使生长季夜间地表温度升高;其中,5—6月夜间地表温度距平数值较大,说明升温幅度较大;7—9月夜间地表温度距平数值相对较小,说明升温幅度较小,地表温度保持稳定。第(2)题,白天地表温度距平值为负值,说明木本植物扩张使生长季白天地表温度降低。原因主要有:木本植物生物量较大、叶面积较大,会遮挡阳光,减少了到达地表的太阳辐射;木本植物叶面积较大,有利于植物蒸腾,蒸腾量较大,空气中的水汽和云量增多,对太阳辐射的削弱作用增强,地表吸收热量减少;木本植物向草地扩张,导致林下草本退化,裸露地表增加,地表散失热量增多,使地表温度降低。综上所述,木本植物扩张,地表白天热量收入减少,支出增多,地表温度降低。

第(3)题,木本植物扩张,地表白天热量收入减少,支出增多,地表温度降低,因此大规模木本植物扩张,会导致青藏高原日均地表温度下降,地面辐射减弱,大气吸收地面辐射减少,气温降低,从而减缓了青藏高原的气候变暖。

[答案] (1)夜间地表温度升高;5—6月升温幅度较大;7—9月升温幅度较小(保持稳定)。

(2)木本植物遮挡阳光,减少了到达地表的太阳辐射;木本植物叶面积较大,蒸腾量较大,云量增多,对太阳辐射的削弱作用增强,地表吸收热量较少;木本植物扩张,林下草本退化,裸露地表增加,地表散失热量增多;综上所述,木本植物扩张,地表白天热量收入减少,支出增多,地表温度降低。

(3)减缓。理由:大规模木本植物扩张,日均地表温度下降,地面辐射减弱,大气吸收地面辐射减少,气温降低。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第四章 地球上的大气

第四章 地球上的大气

课程标准

1.运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,并理解其与生产和生活的联系。

2.运用示意图等资料,说明大气受热过程原理,并解释相关现象。

3.运用示意图等资料,说明热力环流原理,并解释相关现象。

4.运用示意图等资料,分析锋、低气压(气旋)、高气压(反气旋)等天气系统,并运用简易天气图,解释常见天气现象的成因。

5.运用示意图等资料,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用以及气候对自然地理景观形成的影响。

第四章 地球上的大气

四层考查

【必备知识】 大气的组成及垂直分层特点及影响、大气受热过程原理及应用、热力环流的形成与表现、常见天气系统及天气特征、气压带和风带的形成与移动、气压带和风带对气候的影响。

【关键能力】 理解大气的受热过程、热力环流原理,解释相关地理现象;分析、比较各类天气系统的差异及影响;判断大气环流特征及其对气候的影响;培养空间想象能力、抽象思维能力、演绎推理能力。

第四章 地球上的大气

四层考查

【学科素养】 能够认识大气运动的规律、分布、原因等,培养区域认知能力;能够结合生产生活实践认识大气热力状况、运动状况对天气及气候的影响,培养综合思维能力。

【核心价值】 能够从“地球对人类的影响”视角,认识大气运动、天气系统等对人类活动的影响,人类活动要遵循自然规律,趋利避害。

第四章 地球上的大气

课时20 大气的组成与垂直分层 大气受热过程

夯实·基础知识

任务1——说明大气的组成和垂直分层及与人类的关系

1.读图填空

干洁空气的主要成分:A:______,B:______。

氮气

氧气

2.连线:大气主要成分与作用连线。

3.读图回答

(1)写出图中的大气分层名称:A________,B________,C__________。

对流层

平流层

高层大气

(2)说出A、B两层的温度变化特点及大气运动的差异。

提示:A层:温度随高度升高而降低,大气对流运动显著;B层:温度随高度升高而升高,以平流运动为主。

(3)C层的气温变化特征是什么?对人类有何影响?

提示:温度随高度增加先降低后升高,该层存在若干电离层,对无线电通信有重要作用。

(4)三层中天气现象复杂多变的是___层;适合高空飞行的是___层。(填字母)

A

B

(5)观测发现A层不同纬度其高度不同,为什么?

提示:低纬度地区地面受热较多,对流活动旺盛,因此对流层的高度高;而高纬度地区地面受热较少,对流活动较弱,所以对流层的高度低;中纬度地区则居中。

任务2——说明大气受热过程并解释地理现象

1.读图填空

(1)字母表示的含义:A __________,B__________,C____________,D__________。

(2)图中体现大气对太阳辐射削弱作用的是大气反射和___,体现大气保温作用的是___。(填字母)

2.简答:为什么在对流层随着海拔升高,气温会逐渐降低?

提示:因为地面辐射是对流层大气热量的直接来源,在对流层中随海拔升高,大气获得的地面辐射逐渐减少,因此气温会逐渐降低。

太阳辐射

地面辐射

大气逆辐射

大气吸收

D

C

3.判断

(1)“高处不胜寒”,说明地面是近地面大气的直接热源。 ( )

(2)阴天时昼夜温差较大。 ( )

(3)南极气候寒冷,冰雪反射率大是原因之一。 ( )

(4)晴天比阴天的大气逆辐射强。 ( )

√

×

√

×

衔接一 必修第一册活动变式

下图表示四种对流层温度分布状况。读图,完成1~2题。

1.①图表示的气温降低速率在( )

A.3 000 m以下低于垂直递减率

B.3 000~6 000 m略高于垂直递减率

C.6 000 m以下等于垂直递减率

D.6 000 m以下均低于垂直递减率

2.图示四种对流层温度分布情况中,飞机在5 000 m高度飞行相对平稳的是( )

A.① B.② C.③ D.④

√

√

1.B 2.D [第1题,对流层气温的垂直递减率是高度每升高100m,气温约降低0.6 ℃。由①图可知,3 000~6 000 m之间,高度升高了

3 000 m,而气温下降了约20 ℃,故气温降低速率约为0.67 ℃/100 m,高于垂直递减率,B正确;3 000 m以下气温降低了约40 ℃,故气温降低速率约为1.3 ℃/100 m,高于垂直递减率,A、D错误;①图中,从地面到6 000 m高度,高度升高了6 000 m,气温下降了约60 ℃,故气温降低率约为1 ℃/100 m,高于垂直递减率,C错误。

第2题,对流层的上升气流会使飞行中的飞机颠簸,要使飞机平稳飞行,必须使气流平稳。读图计算比较:①图5 000 m高空气温理论值应为

-10 ℃,而实际气温约为-30 ℃,故①图对流旺盛,不利于飞机飞行,A错误;②图5 000 m高空气温理论值应为-15 ℃,而实际气温约为

-20 ℃,故②图对流旺盛,不利于飞机飞行,B错误;③图5 000 m高空气温理论值应为-10 ℃,而实际气温约为-25 ℃,故③图对流旺盛,不利于飞机飞行,C错误;④图5 000 m高空气温理论值应为-20℃,实际气温也约为-20 ℃,故④图气流平稳,利于飞机飞行,D正确。]

衔接二 必修第一册活动变式

稳定积雪区是指积雪季节里积雪日数在60天以上的地区。积雪的独特性质,如高反射率、低热传导率等,极大地影响着积雪与土壤、大气之间的水分和能量交换。据此完成3~5题。

3.下列区域属于稳定积雪区的是( )

A.江淮地区 B.江汉平原

C.珠江三角洲 D.青藏高原

4.下列气候要素对积雪形成影响较小的是( )

A.气温 B.气压

C.冬季降水量 D.近地表风速

√

√

5.关于积雪与雪下土壤、大气之间的关系,下列说法错误的是

( )

A.积雪的反射率较高,土壤接受的太阳辐射较少

B.积雪的传导作用弱,大气与土壤的能量交换少

C.积雪融化释放热量,可促进季节性冻土的消融

D.积雪融水下渗增加,土壤的水分条件得以改善

√

3.D 4.B 5.C [第3题,四个地区中,青藏高原海拔最高,气候高寒,积雪季节里积雪日数能够维持在60天以上,属于稳定积雪区,D正确;江淮地区、江汉平原、珠江三角洲位于亚热带季风气候区,冬季气候温和湿润,气温大多在0 ℃以上,积雪日数不可能维持在60天以上,不属于稳定积雪区。第4题,气温越低,冬季降水量越大,近地表风速越小,越有利于积雪的形成;气压高低对积雪形成的影响较小。第5题,积雪会反射太阳辐射,其结果是地面获得的太阳辐射减少,气温较低,A正确;当积雪较厚时,土壤与外界热量交换较弱,积雪阻碍了地气之间的能量交换,大气与土壤的能量交换少,B正确;积雪融化吸收热量,可抑制季节性冻土的消融,C错误;积雪融水下渗增加,土壤的水分条件得以改善,D正确。题干要求选择说法错误的一项,故选C。]

提升·核心素养

1.逆温现象

(1)逆温的类型、成因及特点

类型 成因 特点

辐射 逆温 地面辐射冷却,在晴朗无云或少云的夜晚,地面辐射冷却快,离地面越近,降温越快 大陆上常年均可出现,尤以冬季最强

类型 成因 特点

平流 逆温 暖空气水平移动到冷的地面或水面上,而发生的冷接触作用 越接近地表,降温越快

锋面 逆温 冷暖气团温度差异显著,暖气团位于锋面上部 出现于锋面附近

地形 逆温 冷空气沿斜坡向低谷和盆地流动 出现于山谷或盆地

(2)逆温现象的形成及消失过程

(3)逆温的影响

有利 影响 ①逆温的出现阻碍了空气对流,因此可以抑制沙尘暴的发生。

②逆温出现在高空,有利于飞机的飞行。

③和其他天气现象一样,逆温可作为一种气候资源加以利用。例如,在我国新疆伊犁河谷,逆温出现在每年10月至次年3月,长达半年之久,有效地提高了冬季谷地的温度,减少低温冻害等

不利 影响 ①逆温时大气结构比较稳定,容易加重大气污染。

②对天气的影响:容易产生大雾等不利天气。

③对交通的影响:大气能见度降低,地面湿滑

2.大气受热原理的应用实践

(1)解释温差大小——大气的削弱作用和保温作用

(2)解释气温高低——大气的削弱作用和保温作用、大气状况、地面性质

角度 因素 具体表现

到达地面的太阳辐射的多少 纬度 纬度低,太阳高度大,气温高

地势 海拔高,大气稀薄,气温低

天气状况 晴朗的白天光照强,气温高

日照时间 夏季白昼长,气温高

角度 因素 具体表现

下垫面性质 比热容、反射率 夏季陆地比海洋气温高;积雪地面比裸地气温低

大气对地面辐射的吸收能力 大气密度 海拔高,空气稀薄,保温效果差,气温低

大气成分 大气中水汽、二氧化碳含量多,吸收的地面辐射多,气温高

(3)解释太阳能的多少——大气的削弱作用

(4)解释地面温度的高低——大气削弱作用、保温作用、地面性质

因素 具体表现

大气 削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多;保温作用强,地面吸收的大气逆辐射多

反射率 反射率大(冰雪地>裸地>草地>林地>湿地、水域),吸热少

比热容 比热容大,升温慢,白天气温低(水域)

[规律总结] 从大气的削弱作用和保温作用原理解释自然现象的成因

1.原理示意

2.原理应用举例

(1)夏季园林绿化中对新栽花木上覆黑色遮阳网→削弱太阳辐射→降低气温。

(2)采用塑料大棚发展反季节农业,利用玻璃温室育苗等。塑料薄膜或玻璃还阻止了空气对流、热传导,从而使热量保留在塑料大棚或玻璃温室内→提高气温。

(3)人造烟雾、浇水防冻。利用人造烟雾来增强大气逆辐射→提高气温;浇水可加大土壤的比热容,减小降温幅度,减轻冻害→减小温差;通过释放水的潜热→提高气温。

(4)果园中铺沙或鹅卵石。不仅能减轻土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差→有利于水果糖分的积累等。

培养·思维能力

(2024·广东卷)有效辐射为下垫面向上长波辐射与大气逆辐射的差值。如图表示2003—2012年云南省西双版纳热带季雨林林冠层向上长波辐射(L↑)及其上大气逆辐射(L↓)的月平均变化。据此完成(1)~(2)题。

(1)与7—9月相比,2—4月西双版纳热带季雨林林冠层之上的大气逆辐射值较低,主要是因为2—4月期间 ( )

A.降水较多 B.云雾较少

C.地表植被覆盖度较低 D.正午太阳高度角较大

(2)根据有效辐射变化可知,一年中该地热带季雨林的林冠层 ( )

A.表面的温度保持恒定

B.热量主要来自大气层

C.各月都是其上表层大气的冷源

D.夏季对大气加热效果小于冬季

√

√

【解题导引】

(1) 云南省西双版纳地区为热带季风气候→7—9月降水量远大于2—4月→2—4月由于降水较少,云雾日数少,天气以晴朗为主→林冠层之上的大气逆辐射较弱

(2) 林冠层的长波辐射与大气逆辐射的差值在夏季较冬季小→说明林冠层有效辐射夏季小于冬季→林冠层对大气的加热效果夏季小于冬季

结合图文材料分析西双版纳热带季雨林林冠层向上长波辐射及其上面大气逆辐射在7、8月份较强的原因。

提示:7、8月份为夏季,温度高,雨林植被林冠层向上长波辐射较强;夏季降水多,云量大,大气逆辐射较强。

视角一 逆温现象

(2024·合肥二模)如图示意某年8月3日晴天午后我国某绿洲和周边沙漠的气温随高度变化。据此完成1~2题。

1.图示时刻,在距地面1~10米范围内,绿洲地区气温( )

A.垂直变率上部较大 B.一直高于周边沙漠

C.垂直变率大于沙漠 D.随高度升高而升高

2.图示时刻,绿洲地区( )

A.空气对流运动弱,利于水分保持

B.气压较低,利于干燥气流汇入

C.空气对流运动强,利于水分散失

D.气压较高,利于湿润气流流入

√

√

1.D 2.A [第1题,在距地面1~10米范围内,绿洲地区气温随高度升高而升高,但同一高度下气温低于周边沙漠,且整体而言,绿洲地区在该海拔范围内气温的变化幅度较小,其垂直变率小于沙漠地区,且绿洲地区气温在该海拔的上部地区变化幅度更小,垂直变率较小。第2题,绿洲地区气温较沙漠地区低,气压较沙漠地区高,近地面气流由绿洲地区向沙漠地区流动,不利于沙漠地区干燥气流汇入,且有可能导致部分水汽从近地面向沙漠地区散失,B、D错误。上空热气流从沙漠地区向绿洲地区上空汇集,绿洲地区“下冷上热”,大气层结稳定,空气对流运动弱,利于水分保持。]

视角二 大气的受热过程

(2025·衡水模拟)大气边界层位于对流层中下部,是地球表面与大气之间水热、能量交换的重要空间。地面受热之后,通过热量传导、促进对流等形式加厚大气边界层。在河西走廊某气象站的观测表明,该地大气边界层在5月达到最厚;大气边界层增厚导致浮尘容纳的空间增大,沙尘多发,而浮尘的增加又会导致大气边界层厚度减小,从而实现自我调节。据此完成3~5题。

3.与6—7月相比,该地5月大气边界层更厚,主要因为( )

A.太阳高度较小 B.平均气温更高

C.土壤较为干燥 D.平均风速较小

4.浮尘的增多导致大气边界层厚度减小,主要因为( )

A.太阳辐射削弱 B.地面辐射增强

C.大气辐射增强 D.地表反射减弱

5.推测世界上大气边界层最厚的区域为( )

A.西欧平原 B.格陵兰冰盖

C.塔里木盆地 D.撒哈拉沙漠

√

√

√

3.C 4.A 5.D [第3题,5月气温回升快,降水少,蒸发旺盛,土壤干燥,地面升温更快,更易加厚大气边界层,C正确;太阳高度较小,温度较低,由材料可知,气温低,对流弱,大气层边界薄,A错误;陆地7月平均气温更高,B错误;河西走廊夏季平均风速较小,D错误。第4题,浮尘通过反射、散射、吸收削弱到达地面的太阳辐射,抑制地面增温,抑制大气的对流运动,从而抑制大气边界层的加厚,A正确;地面辐射增强,气温升高,对流旺盛,大气边界层厚度增厚,B错误;浮尘通过反射、散射、吸收削弱到达地面的太阳辐射,导致大气吸收的地面辐射减少,大气辐射也减弱,C错误;地表反射减弱,地表吸收的太阳辐射增多,大气吸收的地面辐射增多,大气的对流增强,大气层边界变厚,D错误。

第5题,撒哈拉沙漠纬度低,太阳辐射强,地面干燥,比热容小,升温快,对流旺盛,大气边界层最厚,D正确;西欧平原、格陵兰冰盖、塔里木盆地都没有撒哈拉沙漠气温高,对流运动较撒哈拉沙漠弱,大气层边界没有撒哈拉沙漠厚。]

(建议用时:30分钟,分值:57分)

一、选择题(共13小题,每小题3分,共39分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

近地面空气对流作用越显著,对流层高度越高。研究发现,受近年来全球气候变化影响,全球对流层平均高度发生显著变化。下图示意不同纬度三个气象测站年均气温垂直变化。读图,完成1~3题。

课时数智作业(二十) 大气的组成与垂直分层 大气受热过程

1.上图所示三个气象测站所在纬度由高到低对应关系是( )

A.①②③ B.①③②

C.②③① D.③②①

2.图中①测站距地面18~30 km区域所在大气层( )

A.温度随高度升高而降低

B.臭氧含量达到最大值

C.多云、雾、雨等天气现象

D.大气呈高度电离状态

√

√

3.受近年来全球气候变化影响,全球对流层平均高度变化显著的原因是( )

A.气温升高,对流作用增强

B.气温升高,对流作用减弱

C.气温降低,对流作用减弱

D.气温降低,对流作用增强

√

1.D 2.B 3.A [第1题,近地面大气温度越高,空气对流作用越显著,对流层高度越高,故低纬度地区对流层高度高于高纬度地区,在对流层当中,随海拔的升高温度逐渐降低。结合图中信息可知,①地对流层高度约为17 km,②地对流层高度约为10 km,③地对流层高度约为

9 km。因此,三个气象测站所在纬度由高到低依次为③②①。第2题,①测站距地面18~30 km区域内所处的大气层为平流层,平流层气温随海拔的升高而升高,A错误;平流层中臭氧含量达到最大值,形成臭氧层,B正确;云、雾、雨等天气现象出现在对流层,C错误;大气呈高度电离状态出现在高层大气,D错误。第3题,受全球气候变暖的影响,总体气温升高,对流活动增强,因此全球对流层平均高度变化显著 。]

(2024·南昌二模)冻雨是冰水混合物与温度低于0 ℃的物体碰撞后立即冻结产生的降水,是我国冬季出现的一种灾害性天气。2024年2月,武汉市遭遇冻雨天气。研究发现,此次冻雨(如图)与逆温层、空气湿度、地形等因素有关,且强度大,持续时间长。据此完成4~6题。

4.武汉市发生冻雨时的对流层大气层结构从高往低应为( )

A.暖→冷→暖 B.暖→冷

C.冷→暖→冷 D.冷→暖

5.此次武汉市冻雨持续时间长的主要原因是( )

A.冷暖气团的势力相当 B.城市空气湿度较大

C.快行冷锋停滞时间短 D.大气层结构较稳定

6.在其他条件相同时,下列最容易形成冻雨天气的地区是( )

A.江淮平原 B.云贵高原

C.两广丘陵 D.四川盆地

√

√

√

4.C 5.A 6.B [第4题,冻雨是冰水混合物与温度低于0 ℃的物体碰撞后立即冻结产生的降水,再加上冻雨受逆温层的影响,逆温层由地面到高空的温度特征为冷—暖—冷,所以武汉市发生冻雨时的对流层大气层结构从高到低为冷→暖→冷。第5题,冻雨的形成属于较强的冷空气南下遇到暖湿气流时,冷空气像楔子一样插在暖空气的下方,近地面气温骤降到0 ℃以下,潮湿的暖空气被迫抬升,并成云致雨,但是当冷暖气团势力相当的时候,降水持续时间较长,A正确;城市空气中的水汽不是此次降水水汽的主要来源,因此城市空气湿度大,对冻雨持续时间长影响不大,B错误;快行冷锋停滞时间短,降水持续时间短,C错误;冻雨的形成与冷暖气团交汇有关,大气层结构不稳定,D错误。

第6题,冻雨是冰水混合物与温度低于0 ℃的物体碰撞后立即冻结产生的降水,冻雨一般是锋面雨,是冷暖空气相遇时暖空气上升,冷空气下沉而形成的,冻雨的形成有两个必要条件:一是要有过冷水滴,二是要有低于0 ℃的物体,冻雨的形成需要两个天气系统,即冷暖气团相遇,暖空气迅速爬升,气温下降,形成降雨,降雨滴落到温度低于0 ℃的物体上,形成冻雨,云贵高原位于我国西南地区,为高原地形,冬季下垫面中物体气温低于0 ℃,受地形影响,易形成准静止锋,且逆温持续时间长,所以最容易形成冻雨,B正确;江淮平原5—6月易形成准静止锋,降水较多,但此时地表温度高于0 ℃,冬季期间锋面雨减少,形成冻雨天气的概率小,A错误;两广地区纬度低,温度高,不易形成冻雨天气,C错误;四川盆地北部有秦巴山地阻挡,受冷空气影响小,温度高,也不易形成冻雨天气,D错误。]

(2025·南京模拟)地表净辐射是地表通过短波、长波辐射得到的净能量,大致是单位时间、单位面积地面吸收的太阳辐射、大气逆辐射与地面辐射之间的差额。如图为我国部分省区地表净辐射年内变化图。读图,完成7~8题。

7.图中①②③表示的省份分别是( )

A.河南、黑龙江、湖南 B.湖南、河南、黑龙江

C.黑龙江、湖南、河南 D.黑龙江、河南、湖南

8.5—6月,③省地表净辐射减少的原因是( )

A.地面辐射增强 B.大气逆辐射减弱

C.天空云量增多 D.白昼时间变短

√

√

7.D 8.C [第7题,地表净辐射=地面吸收的太阳辐射+大气逆辐射-地面辐射,地面获得的太阳辐射总量是影响地表净辐射的主导因素。读图可知,①地地表净辐射年内变化最大,说明①地年内太阳辐射变化最大,即①地纬度最高,依据选项可知,①为黑龙江;②地和③地相比,②地大部分时间地表净辐射较③地小,说明从总体来看,②地获得的太阳辐射较③地少,故②地的纬度较③地高,结合选项可知,②为河南、③为湖南。第8题,③省为湖南,地表净辐射较小的原因是太阳辐射弱或地面辐射强,再结合时间5—6月判断,湖南在5—6月受准静止锋的影响,处于梅雨季节,降水较多,天空云量增多,大气对太阳辐射的削弱作用强,地表净辐射较小,C正确;降水较多,大气的削弱作用强,到达地面的太阳辐射减弱,地面辐射也随之减弱,A错误;降水较多,云量增加,大气逆辐射增强,B错误;5—6月,太阳直射点北移,白昼时间变长,D错误。]

(2025·秦皇岛模拟)甲烷(CH4)是仅次于二氧化碳(CO2)的全球第二大温室气体。甲烷的人为排放源主要包括煤炭开采、石油和天然气泄漏、水稻种植、反刍动物消化、动物粪便、燃料燃烧、垃圾填埋、污水处理等。其中农业是甲烷的主要来源,而在甲烷的农业排放量中,32%来自反刍动物消化的排放,8%来自水稻种植。据此完成9~10题。

9.甲烷具有增温效应,主要是因为甲烷能( )

A.大量吸收太阳短波辐射

B.大量吸收地面长波辐射

C.大量反射太阳短波辐射

D.大量反射地面长波辐射

10.大气中的甲烷主要源于( )

A.作物生长时的排放 B.大气中CO2的转化

C.秸秆燃烧 D.粪便和植物体腐烂

√

√

9.B 10.D [第9题,由材料“甲烷(CH4)是仅次于二氧化碳(CO2)的全球第二大温室气体”可知,甲烷与二氧化碳具有相同的作用,都是强烈吸收地面长波辐射而增温,B正确;温室气体对于波长较短的太阳辐射吸收很少,A错误;甲烷是一种无色气体,不会直接反射地面长波辐射和太阳短波辐射,C、D错误。第10题,由材料“其中农业是甲烷的主要来源,而在甲烷的农业排放量中,32%来自反刍动物消化的排放”并结合所学知识可知,甲烷主要是有机物发酵分解过程中产生的一种气体,例如沼气的主要成分就是甲烷,因此结合选项可知,大气中的甲烷主要源于粪便和植物体腐烂,D正确;作物生长时排放的主要是二氧化碳和氧气,A错误;大气中的CO2不会直接转化为甲烷,B错误;秸秆燃烧不是其主要来源,C错误。]

(2024·邯郸三模)恩施土家族苗族自治州(29°07′N~31°24′N,108°23′E~110°38′E)位于湖北省西南部,地势高度悬殊,以山地为主,是全国雾的高发区之一。雾是大量微小水滴浮游空中,呈乳白色,使水平能见度小于1.0 km的天气现象。如图为恩施土家族苗族自治州不同地形区平均雾日季节变化图。据此完成11~13题。

11.恩施雾日季节变化的空间差异表现为( )

A.河谷与低山区季节变化最小

B.高山区一年四季雾日最多

C.高山区与次高山区季节变化相反

D.次高山区季节变化显著

12.由海拔不同引起的雾日差异主要体现在( )

A.春季、夏季 B.夏季、秋季

C.秋季、冬季 D.冬季、夏季

√

√

13.秋季是恩施各地形区平均雾日最多的季节,其原因可能是该季节( )

①自然植被茂密,蒸腾作用强 ②多晴朗少云天气,夜间气温降幅大 ③高大山脉阻挡,近地面水汽滞留时间长 ④山风势力渐强,辐射逆温层厚度增大

A.①③ B.②④

C.①④ D.②③

√

11.B 12.D 13.B [第11题,雾日次数低山区的季节变化较大,河谷区的季节变化较小,A错误;与其他地形区相比,高山区一年四季雾日最多,B正确;高山区一年四季雾日均较多,次高山区以秋季最多,季节变化各有特点,C错误;次高山区冬季雾日约为11次,春季约为9次,夏季约为14次,秋季约为18次,季节变化不显著,D错误。第12题,冬季高山区和河谷区雾日次数差异最大,约为55次;春季高山区和河谷区雾日次数差异最大,约为50次;夏季高山区和低山区雾日次数差异最大,约为60次;秋季高山区和河谷区雾日次数差异最大,约为50次,故冬季、夏季海拔不同的地形区出现雾日的次数相差最大。

第13题,秋季天气转凉,自然植被的蒸腾作用减弱,①错误;秋季雨带南移,多晴朗少云天气,夜间大气保温作用弱,气温降幅大,空气中的水汽易遇冷凝结形成雾,②正确;高大山脉的阻挡没有季节变化特点,③错误;随着秋季渐凉,山风势力增强,冷空气顺山坡流入谷府和盆地,使谷底和盆地的辐射逆温得到加强和增厚,④正确。]

二、非选择题(共1小题,共18分)

14.(2024·广州二模)根据图文材料,回答下列问题。(18分)

与草本植物相比,木本植物的生物量较大、叶面积较大。近年来,青藏高原发生了大规模的木本

植物(森林、灌丛)向草地扩张,对

生长季的地表昼夜温度产生了一定

影响(如图)。

(1)描述青藏高原木本植物扩张对生长季夜间地表温度的影响。(4分)

(2)从热量收支角度,分析青藏高原木本植物扩张对生长季白天地表温度的影响。(8分)

(3)大规模木本植物扩张,是加剧还是减缓了青藏高原的气候变暖?请作出判断并说明理由。(6分)

[解析] 第(1)题,夜间地表温度距平值为正值,说明木本植物扩张使生长季夜间地表温度升高;其中,5—6月夜间地表温度距平数值较大,说明升温幅度较大;7—9月夜间地表温度距平数值相对较小,说明升温幅度较小,地表温度保持稳定。第(2)题,白天地表温度距平值为负值,说明木本植物扩张使生长季白天地表温度降低。原因主要有:木本植物生物量较大、叶面积较大,会遮挡阳光,减少了到达地表的太阳辐射;木本植物叶面积较大,有利于植物蒸腾,蒸腾量较大,空气中的水汽和云量增多,对太阳辐射的削弱作用增强,地表吸收热量减少;木本植物向草地扩张,导致林下草本退化,裸露地表增加,地表散失热量增多,使地表温度降低。综上所述,木本植物扩张,地表白天热量收入减少,支出增多,地表温度降低。

第(3)题,木本植物扩张,地表白天热量收入减少,支出增多,地表温度降低,因此大规模木本植物扩张,会导致青藏高原日均地表温度下降,地面辐射减弱,大气吸收地面辐射减少,气温降低,从而减缓了青藏高原的气候变暖。

[答案] (1)夜间地表温度升高;5—6月升温幅度较大;7—9月升温幅度较小(保持稳定)。

(2)木本植物遮挡阳光,减少了到达地表的太阳辐射;木本植物叶面积较大,蒸腾量较大,云量增多,对太阳辐射的削弱作用增强,地表吸收热量较少;木本植物扩张,林下草本退化,裸露地表增加,地表散失热量增多;综上所述,木本植物扩张,地表白天热量收入减少,支出增多,地表温度降低。

(3)减缓。理由:大规模木本植物扩张,日均地表温度下降,地面辐射减弱,大气吸收地面辐射减少,气温降低。

谢 谢 !

同课章节目录