30 第一部分 第四章 课时23 气压带、风带季节移动与季风环流 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习

文档属性

| 名称 | 30 第一部分 第四章 课时23 气压带、风带季节移动与季风环流 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

第一部分 自然地理

第四章 地球上的大气

课时23 气压带、风带季节移动与季风环流

夯实·基础知识

任务1——认识气压带、风带季节移动

1.简答:气压带、风带季节移动现象产生的原因是什么?

提示:在地球公转的过程中,太阳直射点在南北回归线之间的季节性移动。

2.简答:气压带、风带的季节移动规律是什么?

提示:就北半球来说,大致是夏季北移,冬季南移。

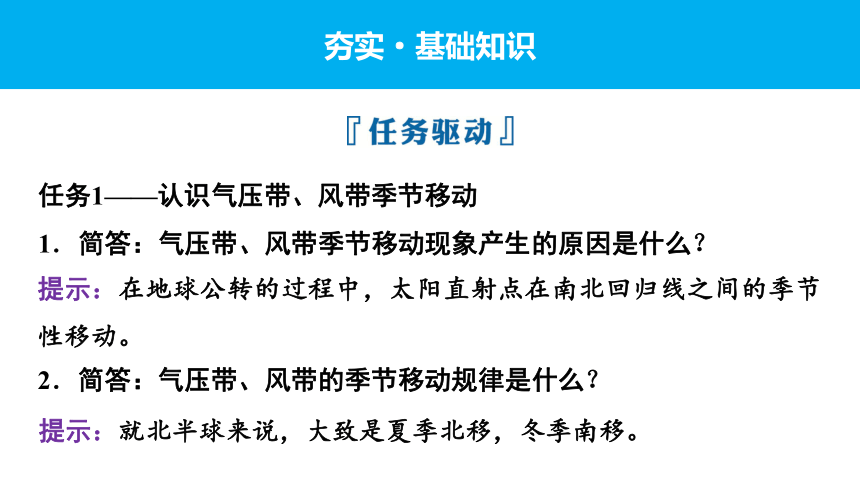

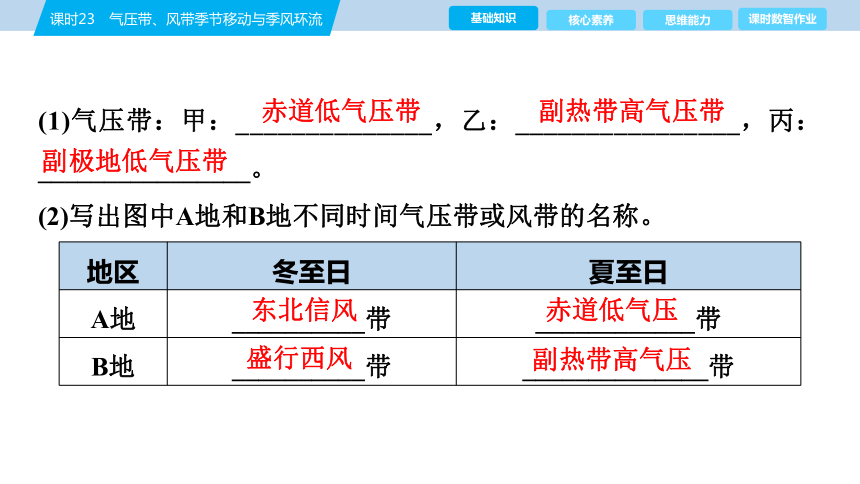

3.读图填空

(1)气压带:甲:______________,乙:________________,丙:________________。

(2)写出图中A地和B地不同时间气压带或风带的名称。

赤道低气压带

地区 冬至日 夏至日

A地 __________带 ____________带

B地 __________带 ______________带

副热带高气压带

副极地低气压带

东北信风

赤道低气压

盛行西风

副热带高气压

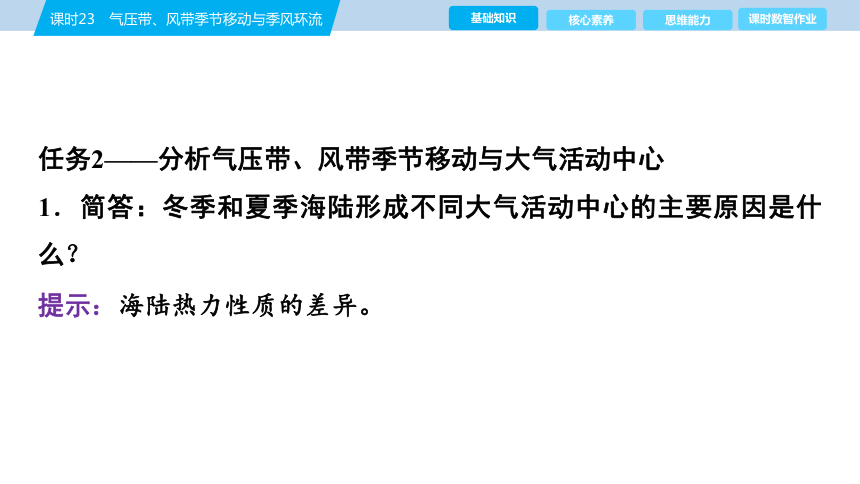

任务2——分析气压带、风带季节移动与大气活动中心

1.简答:冬季和夏季海陆形成不同大气活动中心的主要原因是什么?

提示:海陆热力性质的差异。

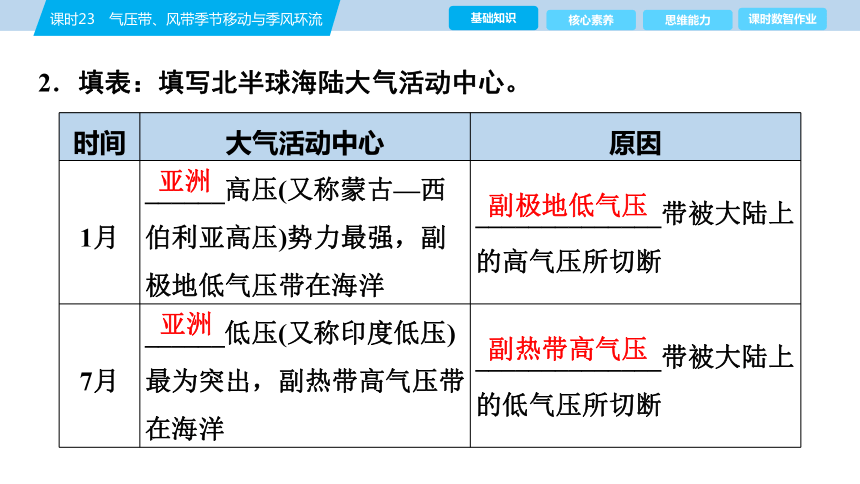

2.填表:填写北半球海陆大气活动中心。

时间 大气活动中心 原因

1月 ______高压(又称蒙古—西伯利亚高压)势力最强,副极地低气压带在海洋 ______________带被大陆上的高气压所切断

7月 ______低压(又称印度低压)最为突出,副热带高气压带在海洋 ______________带被大陆上的低气压所切断

亚洲

副极地低气压

亚洲

副热带高气压

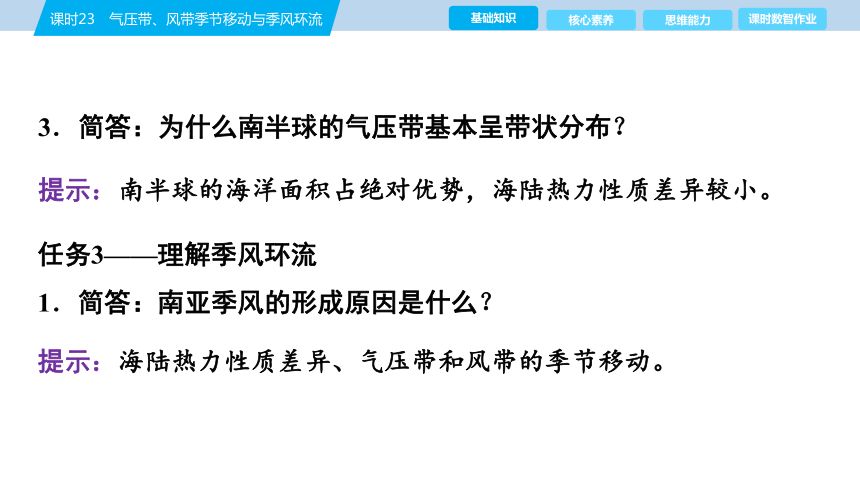

3.简答:为什么南半球的气压带基本呈带状分布?

提示:南半球的海洋面积占绝对优势,海陆热力性质差异较小。

任务3——理解季风环流

1.简答:南亚季风的形成原因是什么?

提示:海陆热力性质差异、气压带和风带的季节移动。

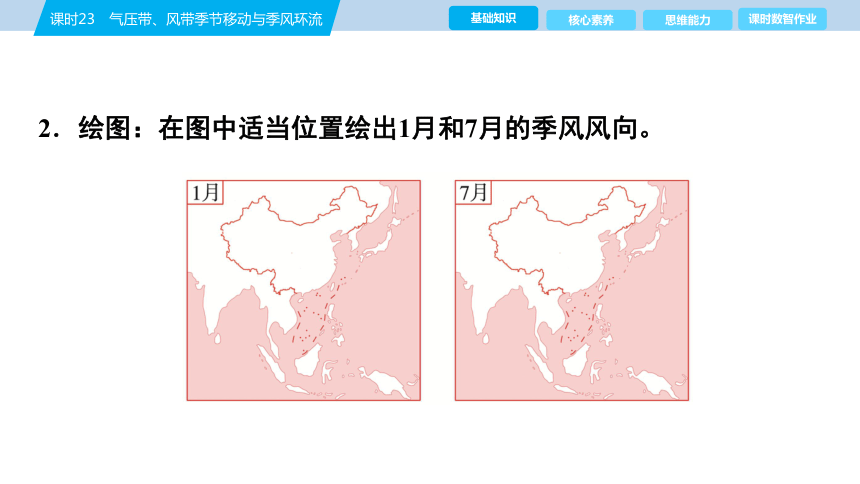

2.绘图:在图中适当位置绘出1月和7月的季风风向。

提示:

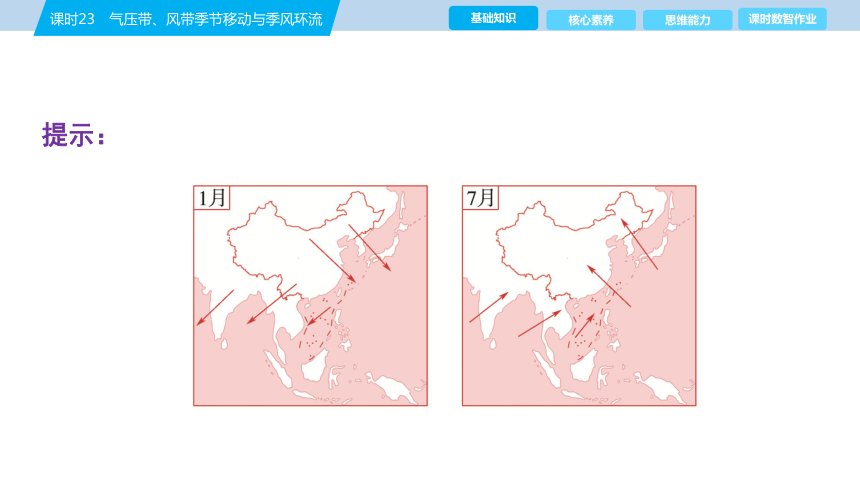

3.判读:判断关于季风环流的正误。

(1)冬季亚欧大陆上形成高压中心,切断了副热带高气压带。 ( )

(2)夏季对我国天气影响最大的是印度低压。 ( )

(3)我国东部季风区,夏季风的势力弱,冬季风的势力强。 ( )

(4)南亚夏季风的成因主要是海陆热力性质差异。 ( )

(5)南亚冬季盛行东北风,夏季盛行西南风。 ( )

×

×

√

×

√

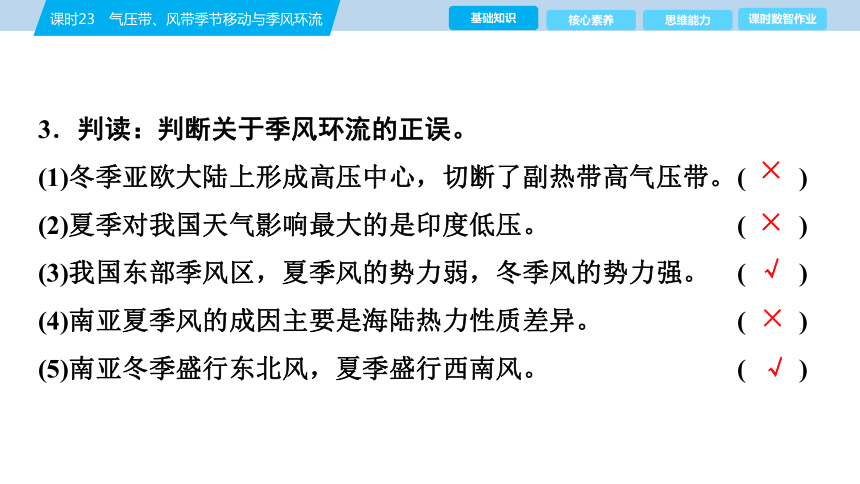

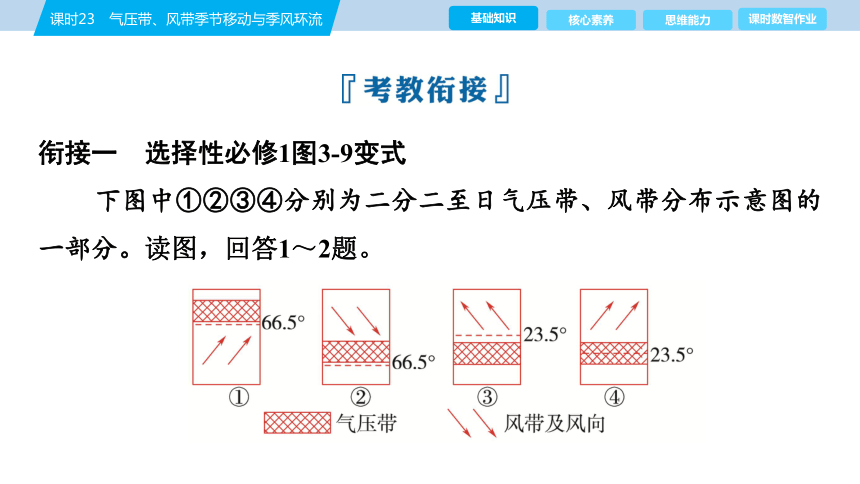

衔接一 选择性必修1图3-9变式

下图中①②③④分别为二分二至日气压带、风带分布示意图的一部分。读图,回答1~2题。

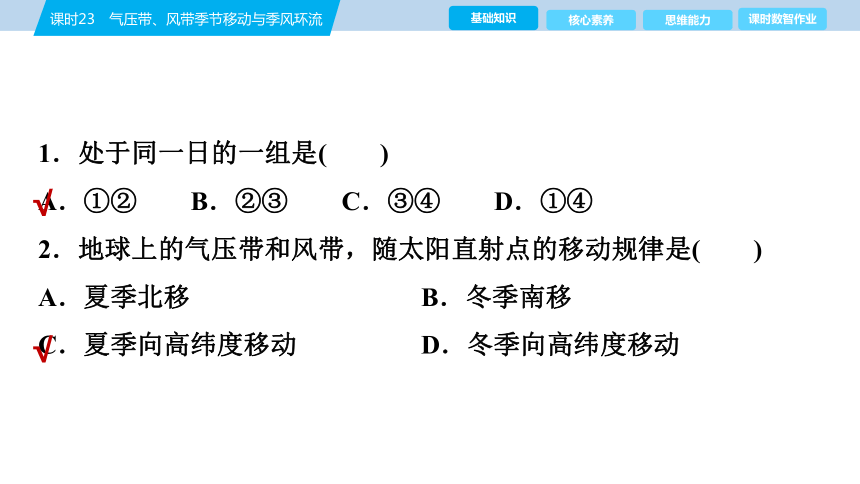

1.处于同一日的一组是( )

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2.地球上的气压带和风带,随太阳直射点的移动规律是( )

A.夏季北移 B.冬季南移

C.夏季向高纬度移动 D.冬季向高纬度移动

√

√

1.A 2.C [第1题,根据图示可知,①为西南风,为北半球盛行西风带,气压带为副极地低气压带,处于偏北(北极圈以北)位置,因而可推知,①为北半球夏至日;②为南半球副极地低气压带和盛行西风带,气压带、风带位置偏北,为北半球夏至日;③为南半球副热带高气压带和东南信风带,气压带、风带位置偏南,为北半球冬至日;④为北半球副热带高气压带和盛行西风带,气压带、风带位于中间,为北半球春分日或秋分日。处于同一日的一组是①②。故选A。第2题,地球上的气压带和风带,随太阳直射点的移动而移动,与太阳直射点的移动规律一致,大体是夏季向高纬度移动,冬季向低纬度移动。故选C。]

衔接二 选择性必修1活动变式

下图示意南亚地区夏季和冬季的多年平均海平面气压(单位:百帕)及盛行风向。据此完成3~4题。

3.南亚地区( )

①夏季风比冬季风势力强 ②夏季风由东南信风北移形成 ③冬季风比夏季风势力强 ④冬季风由东北信风南移形成

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

4.与夏季风相比,南亚冬季风与等压线夹角较大的主要原因是

( )

A.地转偏向力较大 B.水平气压梯度力较大

C.气流的湿度较小 D.风与地表摩擦力较大

√

√

3.A 4.D [第3题,根据图中信息可知,南亚地区夏季等压线比冬季等压线密集,因此风力较大,夏季风势力强于冬季风,①正确,③错误;南亚地区夏季的西南季风是南半球的东南信风越过赤道,在地转偏向力的影响下,向右偏转形成的,②正确;南亚地区冬季盛行东北季风的原因是海陆热力性质差异,④错误。故选A。第4题,根据所学知识可知,地转偏向力大小与当地所处纬度相关,与季节无关,排除A;根据上题分析可知,冬季风势力弱于夏季风,冬季水平气压梯度力较小,排除B;气流的湿度大小对南亚冬季风与等压线夹角的影响较小,排除C;陆地摩擦力较大,海面摩擦力较小,冬季风来自陆地,地表摩擦力较大,使风速减小,故南亚冬季风与等压线的夹角增大,D正确。故选D。]

提升·核心素养

1.大气活动中心与季风的形成

(1)1月份北半球气压中心和冬季风

(2)7月份北半球气压中心和夏季风

2.东亚季风和南亚季风特点的比较

类型 东亚季风 南亚季风

季节 冬季 夏季 冬季 夏季

风向 西北风 东南风 东北风 西南风

源地 蒙古、西 伯利亚 太平洋 蒙古、西 伯利亚 印度洋

性质 寒冷干燥 温暖湿润 温暖干燥 高温高湿

势力 强弱 冬季风强于夏季风 夏季风强于冬季风

类型 东亚季风 南亚季风

分布 我国东部地区、朝鲜半岛、日本 印度半岛、中南半岛、我国西南地区

气候 类型 亚热带季风气候、温带季风气候 热带季风气候

3.澳大利亚北部的风向及成因

(1)7月份,澳大利亚北部盛行东南风,属于东南信风。

(2)1月份,澳大利亚北部盛行西北风,由北半球的东北信风南移越过赤道向左偏转而成。

[规律总结] 海陆热力性质差异与大气活动中心的形成原理

成因:由于海陆热力性质的差异,大陆增温和冷却的速度快于海洋,引起海陆气压中心的变化。

(1)冬季:大陆降温较快,气温比海洋低,气流下沉,形成高压中心;海洋气温相对较高,气流上升,形成低压中心。如下图(以北半球为例):

(2)夏季:大陆增温较快,气温比海洋高,气流上升,形成低压中心;海洋气温相对较低,气流下沉,形成高压中心。如下图(以北半球为例):

培养·思维能力

(2023·湖北卷)下图示意我国四个国家气象观测站测得的2018—2022年地面站点各月平均气压状况。据此完成(1)~(3)题。

(1)甲、乙、丙、丁四个站点分别位于( )

A.海口 武汉 乌鲁木齐 拉萨

B.武汉 海口 拉萨 乌鲁木齐

C.乌鲁木齐 武汉 拉萨 海口

D.武汉 乌鲁木齐 海口 拉萨

√

(2)丙地气压夏季高于冬季的主要原因是( )

①夏季热,气流辐合 ②夏季热,气流辐散

③冬季冷,气流辐合 ④冬季冷,气流辐散

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

(3)影响四地气压年变化差异的主要因素有( )

①地理纬度 ②天气状况 ③海拔 ④海陆性质

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

√

√

【解题导引】

(1)受地形地势影响,海拔越高气压越低→图中四地比较→丙地气压值最低→应是位于青藏高原上的拉萨→丁地气压明显低于甲、乙两地→应是位于地势第二级阶梯的乌鲁木齐

(2)丙地应为拉萨→夏季高原强太阳辐射加热大气→在近地面表现为辐合风场→大气聚合上升到高空(对流层上部)→形成青藏高压→冬季近地面气温低→近地面气流辐散→高空形成低压

(3)甲地(武汉)比乙地(海口)纬度高,距离冬季高压中心近→甲地1月的气压值较乙地大→丙地位于青藏高原→海拔最高,气压值最低;乙地(海口)纬度低且临近海洋,丁地(乌鲁木齐)位于地势第二级阶梯,海拔较高且深居内陆→受海拔和海陆性质影响明显→乙地气压值低且冬夏气压差较小,丁地气压值低且冬夏气压差较大

结合图文材料,分析乙地冬、夏季盛行风向及其主要成因。

提示:乙地冬季盛行东北风,夏季盛行东南风。主要成因是海陆热力差异。

视角一 气压带、风带季节移动

下图为沿20°E经线的部分地形剖面和某季节大气环流示意图,甲、乙为气压带。读图,完成1~2题。

1.图示地区地形对气压带、风带的主要影响是( )

A.阻碍气压带、风带的南北移动

B.盆地使得甲气压带势力增强

C.促进气压带、风带的南北移动

D.高原使得乙气压带势力减弱

2.图示季节( )

A.我国东南沿海台风多发 B.北美大草原碧草如茵

C.印度半岛盛行东北季风 D.北半球副热带高压被切断

√

√

1.B 2.C [第1题,由于太阳直射点的南北移动,气压带、风带也随之进行南北移动,海陆分布会切断气压带使得气压带不连续,但地形不会影响气压带、风带的南北移动,A、C错误;盆地位于赤道地区,气温高,气流上升明显,盆地地形热量不易散失,地表气温高,使得甲气压带(赤道低气压带)势力增强,B正确;高原由于海拔较高,使得气温较低,气流下沉明显,高原使得乙气压带(副热带高气压带)势力增强,D错误。第2题,图中甲气压带(赤道低气压带)位置偏南,故此时为北半球冬季。印度半岛属于热带季风气候,此时盛行东北季风,C正确;我国东南沿海在夏秋季多台风,A错误;此时处于北半球冬季,北美大草原属于温带大陆性气候,冬季寒冷,降水较少,草类枯黄,B错误;北半球副热带高压被切断是北半球夏季亚欧大陆形成热低压所致,图示季节为北半球冬季,D错误。]

视角二 气压带、风带季节移动与大气活动中心

下图为某月世界部分地区海平面等压线分布图(单位:hPa),图中箭头表示M地盛行风向。据此完成3~4题。

3.图示时间( )

A.亚欧大陆上形成冷低压

B.可能为7月等压线分布图

C.高纬度海洋上形成热高压

D.可能为1月等压线分布图

4.M地盛行风向形成的主要原因是( )

A.海陆热力性质差异 B.受地形的影响

C.气压带、风带的季节移动 D.沿海海水流动的影响

√

√

3.B 4.C [第3题,图中亚欧大陆上形成了一个低于 996 hPa的低压中心,该低压中心应是夏季大陆升温快、气温高而形成的热低压,因此可能是 7 月等压线分布图,不会是 1月等压线分布图,B正确,D 错误。读图可知,此时亚欧大陆为低压中心,是由于亚欧大陆夏季陆地升温快于海洋,形成热低压,而不是冷低压,A错误;夏季时,高纬度海洋升温慢,气温不会相对较高,同时不会因为气温高而产生高压,因此不存在热高压,C错误。第4题,M地位于南亚地区,该地盛行风向的成因是气压带、风带的季节移动,使南半球夏季的东南信风越过赤道,在北半球地转偏向力的作用下,风向向右偏转,形成西南风,C正确;与地形、沿海海水流动无关,海陆热力性质差异是次要因素,A、B、D错误。]

视角三 季风环流

读世界某区域1月和7月海平面气压(单位:hPa)和风向图,①~⑥的箭头表示风向,完成5~6题。

5.从季风的形成原因看,与气压带、风带季节移动有关的是( )

A.②④ B.①⑤

C.③⑤ D.③⑥

6.图中形成的气压中心,与其控制地区原本气压带特点相似的是

( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

√

√

5.C 6.D [第5题,图中季风③主要是北半球的东北季风随着赤道低气压带的季节性南移,越过了赤道,受向左的地转偏向力影响而形成的;图中季风⑤主要是南半球的东南信风随着气压带、风带的季节性北移,越过了赤道,受向右的地转偏向力影响而形成的,③⑤符合题意;图中①②④主要由海陆热力性质差异形成,图中⑥不是季风,是东南信风,①②④⑥不符合题意。第6题,丁气压中心位于副热带地区,属于高气压中心,与同纬度应存在的副热带高气压带特点相似,D符合题意;读图可知,甲为冬季陆地内部的冷高压中心,切断了副极地低气压带;乙和丙为延夏季陆地内部的低气压中心,切断了同纬度地带的副热带高气压带,A、B、C不符合题意。]

(建议用时:30分钟,分值:61分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

下图为某日南半球部分气压带、风带分布示意图,图中①②③代表气压带或风带。读图,回答1~2题。

课时数智作业(二十三) 气压带、风带季节移动与季风环流

1.气压带和风带季节移动的根本原因是( )

A.四季变化 B.太阳直射点的回归运动

C.海陆分布 D.太阳辐射的纬度分布

2.该日,北半球正处于( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

√

√

1.B 2.D [第1题,气压带和风带季节移动的根本原因是太阳直射点的回归运动,B正确;与四季变化、海陆分布、太阳辐射的纬度分布无关,A、C、D错误。第2题,②气压带位于30°S附近,所以该气压带为南半球的副热带高气压带。该气压带此日南移至30°S以南,故该日北半球正处于冬季。故选D。]

(2025·杭州模拟)下图为某季节15 km高度范围内平均纬向风速分布图,正负代表不同纬向风向。读图,完成3~4题。

3.只考虑气压带、风带季节移动,此时最可能为( )

A.1月 B.4月

C.7月 D.10月

4.最接近该经线20°N不同高度风速、风向的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

√

√

3.A 4.A [第3题,图中30°N附近近地面与40°N以北地区平均纬向风速均为正值且风速较大,结合该纬度和全球气压带、风带等基础知识可知,30°N附近近地面与40°N以北地区均吹西风,此时气压带、风带偏南,此季节为北半球冬季,1月最有可能。第4题,选项中不同箭头代表不同高度的风向与风速。近地面20°N为东北信风,风向为东北风,风速较上空小,②③错误;5 km高度和10 km高度的高空,在高空的同一水平方向上,低纬度气压高,高纬度气压低,纬向风向转变为西南风且随高度升高不断右偏和加速,①正确,④错误。]

下图为某区域不同季节盛行风向示意图。读图,完成5~6题。

5.图示甲、乙盛行风中( )

A.甲风7月最为盛行

B.乙风1月最为盛行

C.乙为西北季风,由副热带高气压吹向赤道地区

D.甲为西北季风,由东北信风越过赤道偏转而成

6.在甲风盛行的季节( )

A.全球气压带、风带位置偏北 B.新疆草原一片葱绿

C.我国东部沿海盛行东南季风 D.印度半岛吹东北风

√

√

5.D 6.D [第5题,澳大利亚西北部受西北季风影响,是北半球的东北信风季节性南移越过赤道向左偏转形成的,说明应该是1月左右,A错误,D正确;从右图可以看到,澳大利亚西北部受东南信风影响,说明应该是7月左右,B错误;乙为东南风,由副热带高气压吹向赤道地区,C错误。第6题,甲风盛行的季节为北半球冬季,南半球夏季,此时全球气压带、风带位置偏南,A错误;新疆草原在北半球夏季一片葱绿,B错误;我国东部沿海地区在北半球夏季盛行东南季风,C错误;印度半岛在北半球冬季盛行东北风,D正确。]

高原季风是在高原热力作用影响下形成的冬夏相反的盛行风系。青藏高原季风在不同季节都会对我国东部地区的季风环流势力产生深刻影响。下图示意青藏高原面上的大气受热过程。读图,完成7~9题。

7.青藏高原季风形成的主要原因是( )

A.气压带与风带的季节移动

B.高原面与海洋表面的热力差异

C.高原表面植被的季节变化

D.高原面与周围自由大气之间的热力差异

8.青藏高原隆起后,青藏高原面夏季容易形成( )

A.冷高压 B.热低压

C.冷低压 D.热高压

√

√

9.高原季风的出现对我国东部的季风环流系统产生的影响是( )

A.加强夏季风,减弱冬季风

B.减弱夏季风,加强冬季风

C.加强夏季风,加强冬季风

D.减弱夏季风,减弱冬季风

√

7.D 8.B 9.C [第7题,依据材料“高原季风是在高原热力作用影响下形成的冬夏相反的盛行风系”可知,相对于青藏高原周边相同高度的大气来说,冬季高原近地面是冷源,产生强大的青藏冷高压,高原季风由青藏高原地区吹向四周;夏季是热源,产生强大的青藏热低压,高原季风由四周吹向青藏高原地区,因此高原季风形成的主要原因是青藏高原海拔高,面积大,高原面与周围自由大气之间的热力差异明显,D正确;气压带与风带在大陆上被切断,A错误;高原面与海洋表面高差大,距离远,B错误;高原表面植被少,季节变化影响小,C错误。

第8题,地面辐射是近地面大气最主要、最直接的热源。随着青藏高原的隆起,青藏高原面就是青藏高原近地面大气最主要的热源,而同高度的其他地区的热源是距离更远的下垫面,故夏季青藏高原面上的空气由于距离热源更近,且青藏高原太阳辐射和地面辐射更强,故与同高度的大气相比,温度更高,成为热源,导致高原面上的气流受热膨胀上升,形成热低压。第9题,青藏高原的高原面对于周边同高度大气来说,夏季是热源,产生强大的青藏热低压,高原季风由四周吹向青藏高原地区,与我国由海洋吹向陆地的夏季风风向一致,加强了夏季风的势力;相应地,冬季时青藏高原的高原面对于周边同高度大气来说,冬季是冷源,产生强大的青藏冷高压,高原季风由青藏高原地区吹向四周,与我国由陆地吹向海洋的冬季风风向一致,加强了冬季风的势力。]

二、非选择题(共2小题,共34分)

10.(2024·齐齐哈尔三模)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

雅鲁藏布大峡谷是西南季风进入青藏高原的重要通道,受地形抬升影响,形成降水高值区。暖湿气流主要来自孟加拉湾、阿拉伯海,沿途在陆地上形成对流雨,进入雅鲁藏布大峡谷,多形成地形雨。某团队通过数据分析和实地调研发现,西南季风偏弱年份,雅鲁藏布大峡谷降水量反而更多。下图示意雅鲁藏布大峡谷的位置。

(1)分析西南季风偏弱年份雅鲁藏布大峡谷降水量反而更多的原因。(4分)

(2)有人认为,西南季风偏强的年份雅鲁藏布大峡谷降水量一定更少,但也有人表示反对,请结合材料和所学知识,说明反对的理由。(6分)

(3)简述地理信息技术在该项研究中发挥的作用。(6分)

[解析] 第(1)题,西南季风从低纬海洋方向吹来,属于暖湿气流,对沿途地区起到增温增湿的作用。在西南季风偏弱的年份,为陆地输送的热量少,沿途气温更低,对流较弱,降水较少,消耗的水汽更少,更多的水汽可以到达雅鲁藏布大峡谷,然后受到地形阻挡,在地形抬升作用下形成充沛降水。第(2)题,西南季风从低纬海洋方向吹来,属于暖湿气流,对沿途地区起到增温增湿的作用。在西南季风偏强的年份,为陆地输送的热量多,沿途气温更高,对流较强,降水较多,消耗的水汽更多。但西南季风强的时候挟带的水汽量也更多,如果挟带水汽的增量超过了到达峡谷之前水汽的消耗量,也会导致到达雅鲁藏布大峡谷的水汽量增多,且西南季风强,风速大,在山脉阻挡作用下,气流抬升的速度更快,降水强度会加大,强降水会增多。

第(3)题,地理信息技术主要包括遥感、地理信息系统、全球卫星导航系统。其中遥感主要用于获取地理信息,可以利用遥感技术观测降水云团的分布,分析水汽输送方向;地理信息系统主要用于处理分析地理信息,可以利用地理信息系统叠加地形图层和降水量图层,分析地形与降水量的相关性;全球卫星导航系统主要功能是定位、导航,可以利用全球卫星导航系统为实地观测提供导航定位服务。

[答案] (1)西南季风弱,为陆地输送的热量少,对流较弱,降水较少,到达雅鲁藏布大峡谷的水汽更多,在地形抬升作用下形成充沛降水。

(2)西南季风强,挟带的水汽总量大,挟带水汽的增量超过了到达峡谷之前(因热对流加强)的降水增量;西南季风强,风速大,山脉拦截与动力抬升更强。

(3)利用遥感技术观测降水云团的分布,分析水汽输送方向;利用地理信息系统叠加地形图层和降水量图层,分析地形与降水量的相关性;利用全球卫星导航系统为实地观测提供导航定位服务。

11.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

青藏高原位于亚欧大陆的中东部,是世界上海拔最高、地形最复杂的高原。作为一个巨大的热源,青藏高原隆起后,可以直接加热对流层的大气,加强亚洲季风环流;同时,减少北半球高低纬度间的温差,从而影响整个北半球的三圈环流。如图为1979—2014年青藏高原地气温差在春季、夏季、秋季和冬季的海拔分布统计图。

(1)描述青藏高原地气温差的时空变化特征。(6分)

(2)分析青藏高原夏季加强亚洲季风环流程度最强的原因。(6分)

(3)试分析青藏高原的隆起对北半球三圈环流的影响。(6分)

[解析] 第(1)题,时间上:春、夏季的地气温差较大,冬季最小,秋季次之。空间上:春、夏、秋三季,随着海拔升高,地气温差增大;冬季,随着海拔升高,地气温差先减后增。总体上季节变化较大。

第(2)题,夏季,太阳直射北半球,青藏高原的太阳高度大,辐射强,地表增温比周围同高度大气快,温度高于周围同高度大气,形成热源,青藏高原上受近地面热源的影响,高原上近地面大气受热增温快,盛行上升气流,形成热低压。该低压与海洋上高气压(或西北太平洋副热带高气压)之间的气压差非常大,从而加强夏季风。这种大气环流现象使得东亚、南亚夏季风得以加强。第(3)题,高低纬度之间大气环流的强度主要取决于高低纬度之间的温差,青藏高原隆起后,由于海拔升高,气温降低,减小了高低纬度之间的温差,使高低纬度之间的气压梯度力减弱,进而使高低纬度之间的大气环流势力减弱,从而减弱了北半球的三圈环流。

[答案] (1)在春、夏、秋三季,总体上随着海拔升高,地气温差变大;在冬季,随着海拔升高,地气温差呈先减后增的特征;夏季和春季的地气温差较大,冬季最小,秋季居中。

(2)夏季时,到达青藏高原地面的太阳辐射最多,由于地表增温比周围同高度大气快,温度高于周围同高度大气,形成热源;高原上的空气受热上升,形成低压,该低压与海洋上高气压(或西北太平洋副热带高气压)之间的气压差非常大,从而加强夏季风。

(3)三圈环流的强弱主要受高低纬度之间的温差影响;青藏高原隆起后,由于海拔升高,气温降低,减少了高低纬度之间的温差,使高低纬度之间的大气环流势力减弱,从而减弱了北半球的三圈环流。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第四章 地球上的大气

课时23 气压带、风带季节移动与季风环流

夯实·基础知识

任务1——认识气压带、风带季节移动

1.简答:气压带、风带季节移动现象产生的原因是什么?

提示:在地球公转的过程中,太阳直射点在南北回归线之间的季节性移动。

2.简答:气压带、风带的季节移动规律是什么?

提示:就北半球来说,大致是夏季北移,冬季南移。

3.读图填空

(1)气压带:甲:______________,乙:________________,丙:________________。

(2)写出图中A地和B地不同时间气压带或风带的名称。

赤道低气压带

地区 冬至日 夏至日

A地 __________带 ____________带

B地 __________带 ______________带

副热带高气压带

副极地低气压带

东北信风

赤道低气压

盛行西风

副热带高气压

任务2——分析气压带、风带季节移动与大气活动中心

1.简答:冬季和夏季海陆形成不同大气活动中心的主要原因是什么?

提示:海陆热力性质的差异。

2.填表:填写北半球海陆大气活动中心。

时间 大气活动中心 原因

1月 ______高压(又称蒙古—西伯利亚高压)势力最强,副极地低气压带在海洋 ______________带被大陆上的高气压所切断

7月 ______低压(又称印度低压)最为突出,副热带高气压带在海洋 ______________带被大陆上的低气压所切断

亚洲

副极地低气压

亚洲

副热带高气压

3.简答:为什么南半球的气压带基本呈带状分布?

提示:南半球的海洋面积占绝对优势,海陆热力性质差异较小。

任务3——理解季风环流

1.简答:南亚季风的形成原因是什么?

提示:海陆热力性质差异、气压带和风带的季节移动。

2.绘图:在图中适当位置绘出1月和7月的季风风向。

提示:

3.判读:判断关于季风环流的正误。

(1)冬季亚欧大陆上形成高压中心,切断了副热带高气压带。 ( )

(2)夏季对我国天气影响最大的是印度低压。 ( )

(3)我国东部季风区,夏季风的势力弱,冬季风的势力强。 ( )

(4)南亚夏季风的成因主要是海陆热力性质差异。 ( )

(5)南亚冬季盛行东北风,夏季盛行西南风。 ( )

×

×

√

×

√

衔接一 选择性必修1图3-9变式

下图中①②③④分别为二分二至日气压带、风带分布示意图的一部分。读图,回答1~2题。

1.处于同一日的一组是( )

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2.地球上的气压带和风带,随太阳直射点的移动规律是( )

A.夏季北移 B.冬季南移

C.夏季向高纬度移动 D.冬季向高纬度移动

√

√

1.A 2.C [第1题,根据图示可知,①为西南风,为北半球盛行西风带,气压带为副极地低气压带,处于偏北(北极圈以北)位置,因而可推知,①为北半球夏至日;②为南半球副极地低气压带和盛行西风带,气压带、风带位置偏北,为北半球夏至日;③为南半球副热带高气压带和东南信风带,气压带、风带位置偏南,为北半球冬至日;④为北半球副热带高气压带和盛行西风带,气压带、风带位于中间,为北半球春分日或秋分日。处于同一日的一组是①②。故选A。第2题,地球上的气压带和风带,随太阳直射点的移动而移动,与太阳直射点的移动规律一致,大体是夏季向高纬度移动,冬季向低纬度移动。故选C。]

衔接二 选择性必修1活动变式

下图示意南亚地区夏季和冬季的多年平均海平面气压(单位:百帕)及盛行风向。据此完成3~4题。

3.南亚地区( )

①夏季风比冬季风势力强 ②夏季风由东南信风北移形成 ③冬季风比夏季风势力强 ④冬季风由东北信风南移形成

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

4.与夏季风相比,南亚冬季风与等压线夹角较大的主要原因是

( )

A.地转偏向力较大 B.水平气压梯度力较大

C.气流的湿度较小 D.风与地表摩擦力较大

√

√

3.A 4.D [第3题,根据图中信息可知,南亚地区夏季等压线比冬季等压线密集,因此风力较大,夏季风势力强于冬季风,①正确,③错误;南亚地区夏季的西南季风是南半球的东南信风越过赤道,在地转偏向力的影响下,向右偏转形成的,②正确;南亚地区冬季盛行东北季风的原因是海陆热力性质差异,④错误。故选A。第4题,根据所学知识可知,地转偏向力大小与当地所处纬度相关,与季节无关,排除A;根据上题分析可知,冬季风势力弱于夏季风,冬季水平气压梯度力较小,排除B;气流的湿度大小对南亚冬季风与等压线夹角的影响较小,排除C;陆地摩擦力较大,海面摩擦力较小,冬季风来自陆地,地表摩擦力较大,使风速减小,故南亚冬季风与等压线的夹角增大,D正确。故选D。]

提升·核心素养

1.大气活动中心与季风的形成

(1)1月份北半球气压中心和冬季风

(2)7月份北半球气压中心和夏季风

2.东亚季风和南亚季风特点的比较

类型 东亚季风 南亚季风

季节 冬季 夏季 冬季 夏季

风向 西北风 东南风 东北风 西南风

源地 蒙古、西 伯利亚 太平洋 蒙古、西 伯利亚 印度洋

性质 寒冷干燥 温暖湿润 温暖干燥 高温高湿

势力 强弱 冬季风强于夏季风 夏季风强于冬季风

类型 东亚季风 南亚季风

分布 我国东部地区、朝鲜半岛、日本 印度半岛、中南半岛、我国西南地区

气候 类型 亚热带季风气候、温带季风气候 热带季风气候

3.澳大利亚北部的风向及成因

(1)7月份,澳大利亚北部盛行东南风,属于东南信风。

(2)1月份,澳大利亚北部盛行西北风,由北半球的东北信风南移越过赤道向左偏转而成。

[规律总结] 海陆热力性质差异与大气活动中心的形成原理

成因:由于海陆热力性质的差异,大陆增温和冷却的速度快于海洋,引起海陆气压中心的变化。

(1)冬季:大陆降温较快,气温比海洋低,气流下沉,形成高压中心;海洋气温相对较高,气流上升,形成低压中心。如下图(以北半球为例):

(2)夏季:大陆增温较快,气温比海洋高,气流上升,形成低压中心;海洋气温相对较低,气流下沉,形成高压中心。如下图(以北半球为例):

培养·思维能力

(2023·湖北卷)下图示意我国四个国家气象观测站测得的2018—2022年地面站点各月平均气压状况。据此完成(1)~(3)题。

(1)甲、乙、丙、丁四个站点分别位于( )

A.海口 武汉 乌鲁木齐 拉萨

B.武汉 海口 拉萨 乌鲁木齐

C.乌鲁木齐 武汉 拉萨 海口

D.武汉 乌鲁木齐 海口 拉萨

√

(2)丙地气压夏季高于冬季的主要原因是( )

①夏季热,气流辐合 ②夏季热,气流辐散

③冬季冷,气流辐合 ④冬季冷,气流辐散

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

(3)影响四地气压年变化差异的主要因素有( )

①地理纬度 ②天气状况 ③海拔 ④海陆性质

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

√

√

【解题导引】

(1)受地形地势影响,海拔越高气压越低→图中四地比较→丙地气压值最低→应是位于青藏高原上的拉萨→丁地气压明显低于甲、乙两地→应是位于地势第二级阶梯的乌鲁木齐

(2)丙地应为拉萨→夏季高原强太阳辐射加热大气→在近地面表现为辐合风场→大气聚合上升到高空(对流层上部)→形成青藏高压→冬季近地面气温低→近地面气流辐散→高空形成低压

(3)甲地(武汉)比乙地(海口)纬度高,距离冬季高压中心近→甲地1月的气压值较乙地大→丙地位于青藏高原→海拔最高,气压值最低;乙地(海口)纬度低且临近海洋,丁地(乌鲁木齐)位于地势第二级阶梯,海拔较高且深居内陆→受海拔和海陆性质影响明显→乙地气压值低且冬夏气压差较小,丁地气压值低且冬夏气压差较大

结合图文材料,分析乙地冬、夏季盛行风向及其主要成因。

提示:乙地冬季盛行东北风,夏季盛行东南风。主要成因是海陆热力差异。

视角一 气压带、风带季节移动

下图为沿20°E经线的部分地形剖面和某季节大气环流示意图,甲、乙为气压带。读图,完成1~2题。

1.图示地区地形对气压带、风带的主要影响是( )

A.阻碍气压带、风带的南北移动

B.盆地使得甲气压带势力增强

C.促进气压带、风带的南北移动

D.高原使得乙气压带势力减弱

2.图示季节( )

A.我国东南沿海台风多发 B.北美大草原碧草如茵

C.印度半岛盛行东北季风 D.北半球副热带高压被切断

√

√

1.B 2.C [第1题,由于太阳直射点的南北移动,气压带、风带也随之进行南北移动,海陆分布会切断气压带使得气压带不连续,但地形不会影响气压带、风带的南北移动,A、C错误;盆地位于赤道地区,气温高,气流上升明显,盆地地形热量不易散失,地表气温高,使得甲气压带(赤道低气压带)势力增强,B正确;高原由于海拔较高,使得气温较低,气流下沉明显,高原使得乙气压带(副热带高气压带)势力增强,D错误。第2题,图中甲气压带(赤道低气压带)位置偏南,故此时为北半球冬季。印度半岛属于热带季风气候,此时盛行东北季风,C正确;我国东南沿海在夏秋季多台风,A错误;此时处于北半球冬季,北美大草原属于温带大陆性气候,冬季寒冷,降水较少,草类枯黄,B错误;北半球副热带高压被切断是北半球夏季亚欧大陆形成热低压所致,图示季节为北半球冬季,D错误。]

视角二 气压带、风带季节移动与大气活动中心

下图为某月世界部分地区海平面等压线分布图(单位:hPa),图中箭头表示M地盛行风向。据此完成3~4题。

3.图示时间( )

A.亚欧大陆上形成冷低压

B.可能为7月等压线分布图

C.高纬度海洋上形成热高压

D.可能为1月等压线分布图

4.M地盛行风向形成的主要原因是( )

A.海陆热力性质差异 B.受地形的影响

C.气压带、风带的季节移动 D.沿海海水流动的影响

√

√

3.B 4.C [第3题,图中亚欧大陆上形成了一个低于 996 hPa的低压中心,该低压中心应是夏季大陆升温快、气温高而形成的热低压,因此可能是 7 月等压线分布图,不会是 1月等压线分布图,B正确,D 错误。读图可知,此时亚欧大陆为低压中心,是由于亚欧大陆夏季陆地升温快于海洋,形成热低压,而不是冷低压,A错误;夏季时,高纬度海洋升温慢,气温不会相对较高,同时不会因为气温高而产生高压,因此不存在热高压,C错误。第4题,M地位于南亚地区,该地盛行风向的成因是气压带、风带的季节移动,使南半球夏季的东南信风越过赤道,在北半球地转偏向力的作用下,风向向右偏转,形成西南风,C正确;与地形、沿海海水流动无关,海陆热力性质差异是次要因素,A、B、D错误。]

视角三 季风环流

读世界某区域1月和7月海平面气压(单位:hPa)和风向图,①~⑥的箭头表示风向,完成5~6题。

5.从季风的形成原因看,与气压带、风带季节移动有关的是( )

A.②④ B.①⑤

C.③⑤ D.③⑥

6.图中形成的气压中心,与其控制地区原本气压带特点相似的是

( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

√

√

5.C 6.D [第5题,图中季风③主要是北半球的东北季风随着赤道低气压带的季节性南移,越过了赤道,受向左的地转偏向力影响而形成的;图中季风⑤主要是南半球的东南信风随着气压带、风带的季节性北移,越过了赤道,受向右的地转偏向力影响而形成的,③⑤符合题意;图中①②④主要由海陆热力性质差异形成,图中⑥不是季风,是东南信风,①②④⑥不符合题意。第6题,丁气压中心位于副热带地区,属于高气压中心,与同纬度应存在的副热带高气压带特点相似,D符合题意;读图可知,甲为冬季陆地内部的冷高压中心,切断了副极地低气压带;乙和丙为延夏季陆地内部的低气压中心,切断了同纬度地带的副热带高气压带,A、B、C不符合题意。]

(建议用时:30分钟,分值:61分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

下图为某日南半球部分气压带、风带分布示意图,图中①②③代表气压带或风带。读图,回答1~2题。

课时数智作业(二十三) 气压带、风带季节移动与季风环流

1.气压带和风带季节移动的根本原因是( )

A.四季变化 B.太阳直射点的回归运动

C.海陆分布 D.太阳辐射的纬度分布

2.该日,北半球正处于( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

√

√

1.B 2.D [第1题,气压带和风带季节移动的根本原因是太阳直射点的回归运动,B正确;与四季变化、海陆分布、太阳辐射的纬度分布无关,A、C、D错误。第2题,②气压带位于30°S附近,所以该气压带为南半球的副热带高气压带。该气压带此日南移至30°S以南,故该日北半球正处于冬季。故选D。]

(2025·杭州模拟)下图为某季节15 km高度范围内平均纬向风速分布图,正负代表不同纬向风向。读图,完成3~4题。

3.只考虑气压带、风带季节移动,此时最可能为( )

A.1月 B.4月

C.7月 D.10月

4.最接近该经线20°N不同高度风速、风向的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

√

√

3.A 4.A [第3题,图中30°N附近近地面与40°N以北地区平均纬向风速均为正值且风速较大,结合该纬度和全球气压带、风带等基础知识可知,30°N附近近地面与40°N以北地区均吹西风,此时气压带、风带偏南,此季节为北半球冬季,1月最有可能。第4题,选项中不同箭头代表不同高度的风向与风速。近地面20°N为东北信风,风向为东北风,风速较上空小,②③错误;5 km高度和10 km高度的高空,在高空的同一水平方向上,低纬度气压高,高纬度气压低,纬向风向转变为西南风且随高度升高不断右偏和加速,①正确,④错误。]

下图为某区域不同季节盛行风向示意图。读图,完成5~6题。

5.图示甲、乙盛行风中( )

A.甲风7月最为盛行

B.乙风1月最为盛行

C.乙为西北季风,由副热带高气压吹向赤道地区

D.甲为西北季风,由东北信风越过赤道偏转而成

6.在甲风盛行的季节( )

A.全球气压带、风带位置偏北 B.新疆草原一片葱绿

C.我国东部沿海盛行东南季风 D.印度半岛吹东北风

√

√

5.D 6.D [第5题,澳大利亚西北部受西北季风影响,是北半球的东北信风季节性南移越过赤道向左偏转形成的,说明应该是1月左右,A错误,D正确;从右图可以看到,澳大利亚西北部受东南信风影响,说明应该是7月左右,B错误;乙为东南风,由副热带高气压吹向赤道地区,C错误。第6题,甲风盛行的季节为北半球冬季,南半球夏季,此时全球气压带、风带位置偏南,A错误;新疆草原在北半球夏季一片葱绿,B错误;我国东部沿海地区在北半球夏季盛行东南季风,C错误;印度半岛在北半球冬季盛行东北风,D正确。]

高原季风是在高原热力作用影响下形成的冬夏相反的盛行风系。青藏高原季风在不同季节都会对我国东部地区的季风环流势力产生深刻影响。下图示意青藏高原面上的大气受热过程。读图,完成7~9题。

7.青藏高原季风形成的主要原因是( )

A.气压带与风带的季节移动

B.高原面与海洋表面的热力差异

C.高原表面植被的季节变化

D.高原面与周围自由大气之间的热力差异

8.青藏高原隆起后,青藏高原面夏季容易形成( )

A.冷高压 B.热低压

C.冷低压 D.热高压

√

√

9.高原季风的出现对我国东部的季风环流系统产生的影响是( )

A.加强夏季风,减弱冬季风

B.减弱夏季风,加强冬季风

C.加强夏季风,加强冬季风

D.减弱夏季风,减弱冬季风

√

7.D 8.B 9.C [第7题,依据材料“高原季风是在高原热力作用影响下形成的冬夏相反的盛行风系”可知,相对于青藏高原周边相同高度的大气来说,冬季高原近地面是冷源,产生强大的青藏冷高压,高原季风由青藏高原地区吹向四周;夏季是热源,产生强大的青藏热低压,高原季风由四周吹向青藏高原地区,因此高原季风形成的主要原因是青藏高原海拔高,面积大,高原面与周围自由大气之间的热力差异明显,D正确;气压带与风带在大陆上被切断,A错误;高原面与海洋表面高差大,距离远,B错误;高原表面植被少,季节变化影响小,C错误。

第8题,地面辐射是近地面大气最主要、最直接的热源。随着青藏高原的隆起,青藏高原面就是青藏高原近地面大气最主要的热源,而同高度的其他地区的热源是距离更远的下垫面,故夏季青藏高原面上的空气由于距离热源更近,且青藏高原太阳辐射和地面辐射更强,故与同高度的大气相比,温度更高,成为热源,导致高原面上的气流受热膨胀上升,形成热低压。第9题,青藏高原的高原面对于周边同高度大气来说,夏季是热源,产生强大的青藏热低压,高原季风由四周吹向青藏高原地区,与我国由海洋吹向陆地的夏季风风向一致,加强了夏季风的势力;相应地,冬季时青藏高原的高原面对于周边同高度大气来说,冬季是冷源,产生强大的青藏冷高压,高原季风由青藏高原地区吹向四周,与我国由陆地吹向海洋的冬季风风向一致,加强了冬季风的势力。]

二、非选择题(共2小题,共34分)

10.(2024·齐齐哈尔三模)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

雅鲁藏布大峡谷是西南季风进入青藏高原的重要通道,受地形抬升影响,形成降水高值区。暖湿气流主要来自孟加拉湾、阿拉伯海,沿途在陆地上形成对流雨,进入雅鲁藏布大峡谷,多形成地形雨。某团队通过数据分析和实地调研发现,西南季风偏弱年份,雅鲁藏布大峡谷降水量反而更多。下图示意雅鲁藏布大峡谷的位置。

(1)分析西南季风偏弱年份雅鲁藏布大峡谷降水量反而更多的原因。(4分)

(2)有人认为,西南季风偏强的年份雅鲁藏布大峡谷降水量一定更少,但也有人表示反对,请结合材料和所学知识,说明反对的理由。(6分)

(3)简述地理信息技术在该项研究中发挥的作用。(6分)

[解析] 第(1)题,西南季风从低纬海洋方向吹来,属于暖湿气流,对沿途地区起到增温增湿的作用。在西南季风偏弱的年份,为陆地输送的热量少,沿途气温更低,对流较弱,降水较少,消耗的水汽更少,更多的水汽可以到达雅鲁藏布大峡谷,然后受到地形阻挡,在地形抬升作用下形成充沛降水。第(2)题,西南季风从低纬海洋方向吹来,属于暖湿气流,对沿途地区起到增温增湿的作用。在西南季风偏强的年份,为陆地输送的热量多,沿途气温更高,对流较强,降水较多,消耗的水汽更多。但西南季风强的时候挟带的水汽量也更多,如果挟带水汽的增量超过了到达峡谷之前水汽的消耗量,也会导致到达雅鲁藏布大峡谷的水汽量增多,且西南季风强,风速大,在山脉阻挡作用下,气流抬升的速度更快,降水强度会加大,强降水会增多。

第(3)题,地理信息技术主要包括遥感、地理信息系统、全球卫星导航系统。其中遥感主要用于获取地理信息,可以利用遥感技术观测降水云团的分布,分析水汽输送方向;地理信息系统主要用于处理分析地理信息,可以利用地理信息系统叠加地形图层和降水量图层,分析地形与降水量的相关性;全球卫星导航系统主要功能是定位、导航,可以利用全球卫星导航系统为实地观测提供导航定位服务。

[答案] (1)西南季风弱,为陆地输送的热量少,对流较弱,降水较少,到达雅鲁藏布大峡谷的水汽更多,在地形抬升作用下形成充沛降水。

(2)西南季风强,挟带的水汽总量大,挟带水汽的增量超过了到达峡谷之前(因热对流加强)的降水增量;西南季风强,风速大,山脉拦截与动力抬升更强。

(3)利用遥感技术观测降水云团的分布,分析水汽输送方向;利用地理信息系统叠加地形图层和降水量图层,分析地形与降水量的相关性;利用全球卫星导航系统为实地观测提供导航定位服务。

11.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

青藏高原位于亚欧大陆的中东部,是世界上海拔最高、地形最复杂的高原。作为一个巨大的热源,青藏高原隆起后,可以直接加热对流层的大气,加强亚洲季风环流;同时,减少北半球高低纬度间的温差,从而影响整个北半球的三圈环流。如图为1979—2014年青藏高原地气温差在春季、夏季、秋季和冬季的海拔分布统计图。

(1)描述青藏高原地气温差的时空变化特征。(6分)

(2)分析青藏高原夏季加强亚洲季风环流程度最强的原因。(6分)

(3)试分析青藏高原的隆起对北半球三圈环流的影响。(6分)

[解析] 第(1)题,时间上:春、夏季的地气温差较大,冬季最小,秋季次之。空间上:春、夏、秋三季,随着海拔升高,地气温差增大;冬季,随着海拔升高,地气温差先减后增。总体上季节变化较大。

第(2)题,夏季,太阳直射北半球,青藏高原的太阳高度大,辐射强,地表增温比周围同高度大气快,温度高于周围同高度大气,形成热源,青藏高原上受近地面热源的影响,高原上近地面大气受热增温快,盛行上升气流,形成热低压。该低压与海洋上高气压(或西北太平洋副热带高气压)之间的气压差非常大,从而加强夏季风。这种大气环流现象使得东亚、南亚夏季风得以加强。第(3)题,高低纬度之间大气环流的强度主要取决于高低纬度之间的温差,青藏高原隆起后,由于海拔升高,气温降低,减小了高低纬度之间的温差,使高低纬度之间的气压梯度力减弱,进而使高低纬度之间的大气环流势力减弱,从而减弱了北半球的三圈环流。

[答案] (1)在春、夏、秋三季,总体上随着海拔升高,地气温差变大;在冬季,随着海拔升高,地气温差呈先减后增的特征;夏季和春季的地气温差较大,冬季最小,秋季居中。

(2)夏季时,到达青藏高原地面的太阳辐射最多,由于地表增温比周围同高度大气快,温度高于周围同高度大气,形成热源;高原上的空气受热上升,形成低压,该低压与海洋上高气压(或西北太平洋副热带高气压)之间的气压差非常大,从而加强夏季风。

(3)三圈环流的强弱主要受高低纬度之间的温差影响;青藏高原隆起后,由于海拔升高,气温降低,减少了高低纬度之间的温差,使高低纬度之间的大气环流势力减弱,从而减弱了北半球的三圈环流。

谢 谢 !

同课章节目录