贵州省铜仁市2024—2025学年高一下学期教学质量监测语文试卷(图片版,无答案)

文档属性

| 名称 | 贵州省铜仁市2024—2025学年高一下学期教学质量监测语文试卷(图片版,无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 21:38:28 | ||

图片预览

文档简介

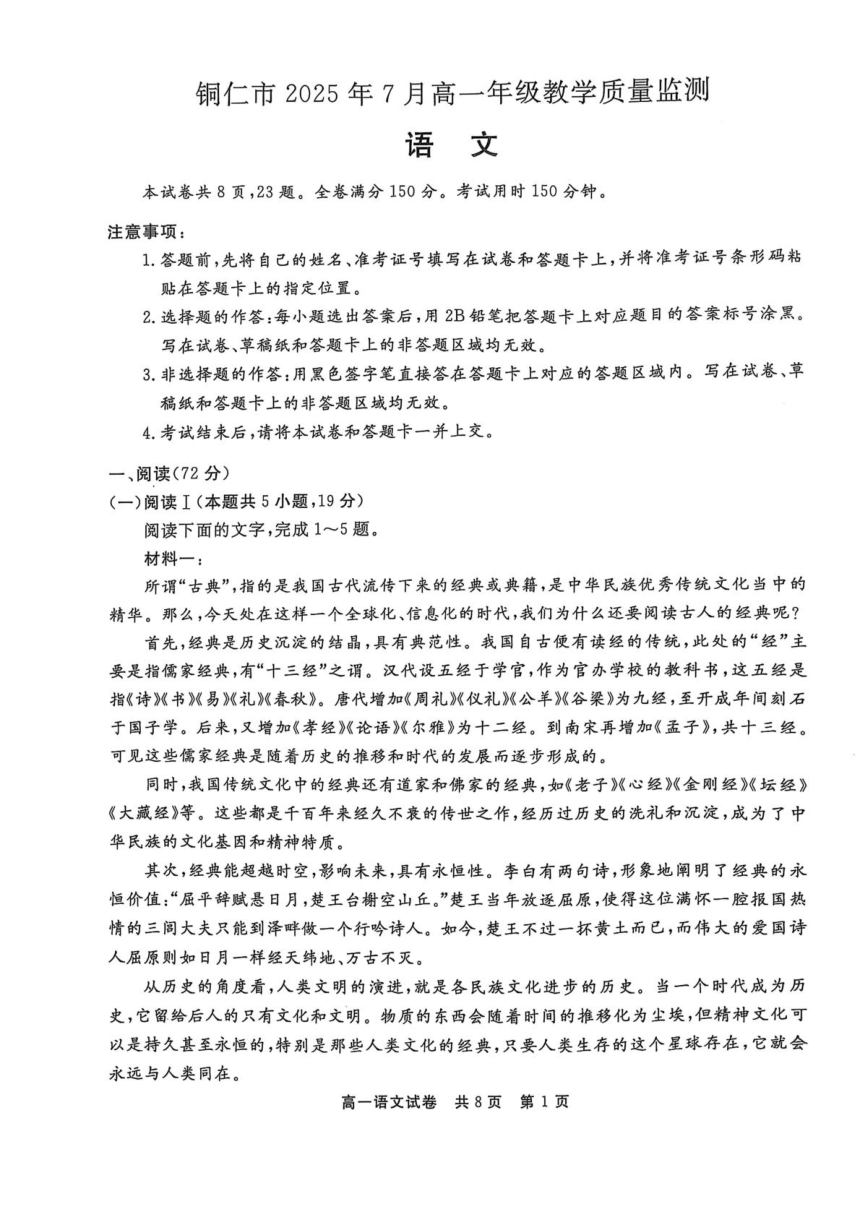

铜仁市2025年7月高一年级教学质量监测

语文

本试卷共8页,23题。全卷满分150分。考试用时150分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘

贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区城均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草

稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。

一、阅读(72分)

(一)阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

所谓“古典”,指的是我国古代流传下来的经典或典籍,是中华民族优秀传统文化当中的

精华。那么,今天处在这样一个全球化、信息化的时代,我们为什么还要阅读古人的经典呢?

首先,经典是历史沉淀的结晶,具有典范性。我国自古便有读经的传统,此处的“经”主

要是指儒家经典,有“十三经”之谓。汉代设五经于学官,作为官办学校的教科书,这五经是

指《诗《书《易《礼》《春秋》。唐代增加《周礼》《仪礼》《公羊》《谷梁》为九经,至开成年间刻石

于国子学。后来,又增加《孝经》《论语》《尔雅》为十二经。到南宋再增加《孟子》,共十三经。

可见这些儒家经典是随着历史的推移和时代的发展而逐步形成的。

同时,我国传统文化中的经典还有道家和佛家的经典,如《老子》《心经》《金刚经》《坛经》

《大藏经》等。这些都是千百年来经久不衰的传世之作,经历过历史的洗礼和沉淀,成为了中

华民族的文化基因和精神特质。

其次,经典能超越时空,影响未来,具有永恒性。李白有两句诗,形象地阐明了经典的永

恒价值:“屈平辞赋悬日月,楚王台榭空山丘。”楚王当年放逐屈原,使得这位满怀一腔报国热

情的三间大夫只能到泽畔做一个行吟诗人。如今,楚王不过一坏黄土而已,而伟大的爱国诗

人屈原则如日月一样经天纬地、万古不灭。

从历史的角度看,人类文明的演进,就是各民族文化进步的历史。当一个时代成为历

史,它留给后人的只有文化和文明。物质的东西会随着时间的推移化为尘埃,但精神文化可

以是持久甚至永恒的,特别是那些人类文化的经典,只要人类生存的这个星球存在,它就会

永远与人类同在。

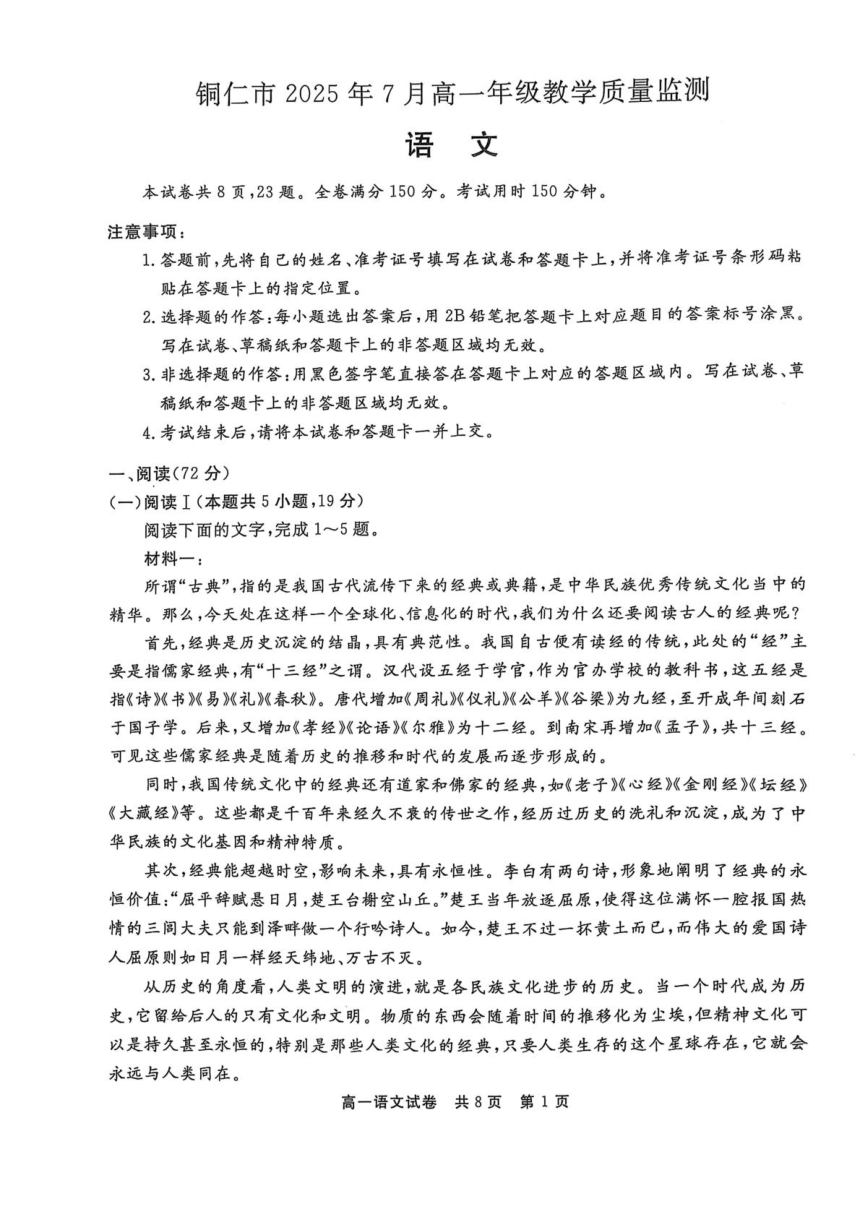

高一语文试卷共8页第1页

此外,经典蕴含着丰富的古人智慧,是我们取之不尽、用之不竭的思想宝库和智慧源泉。

中国优秀传统文化蕴含着天人合一、天下为公、自强不息、厚德载物、实事求是、经世致用、知

行合一、讲信修睦、和而不同等丰富的哲学思想、人文精神、道德理念,可以为我们认识和改

造世界提供有益启迪,也可以为道德建设提供有益启发。对传统文化中适合于调节社会关

系和鼓励人们向上向善的内容,我们要结合时代条件加以继承和发扬,赋予新意。

(摘自王能宪《人民日报·今人为何要阅读古典》,有删改)

材料二:

。道德是人类社会特有的现象。马克思主义认为,道德是人类脱离动物

界并组成社会以后,从人类社会物质生活条件中发生并在长期的社会实践中逐步形成的。

氏族是我们目前所能追溯到的人类道德起源最早的社会组织。中国古史传说,早在夏王朝

诞生之前,在氏族社会阶段,舜让契做司徒“数敷五教”,即对百姓进行五种道德规范教育,并

起用德才兼备的“八元”和乘性善良的“八恺”为官。《尚书》中夏王朝诞生后关于道德规范的

记载就更多了,《禹贡》中有“祗台德先”,《汤誓》中有“夏德若兹”,《盘庚上》中有“不敢动用非

德”,等等。这些记载都表明,在进入阶级社会前后,中国古人已开始注意并自觉利用道德来

影响和调节社会生活。西周建立后,统治者从“专恃天命”的般鉴中吸取教训,提出了“以德

配天”“敬德保民”和“明德慎罚”的思想。周初制礼作乐,主要就是出于确定道德规范和社会

秩序的目的。到了春秋战国时期,中国古人的道德思想进一步发展,孔子提出了以“仁”为核

心的道德观,为我国封建社会居于主导地位的道德规范奠定了最初的理论和思想基础。

深入挖掘丰富内涵。中国传统意义上的“道德”涉及公私义利、教化德治、待人交友、人

生处世等方方面面,涵盖对国家、对社会、对人生的贵任、担当和追求。在国家层面,一方面,

先哲们高度重视教化德治,把道德视为国家的根本,主张“为政以德”,如《尚书·大禹漠》提

到的“德惟善政,政在养民”,《论语·为政》提出的“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以

德,齐之以礼,有耻且格”,等等;另一方面,先哲们追求的是国家利益、整体利益优先,强调要

处理好整体利益与个人利益、行为之道义与功利的关系,如《左传·襄公二十四年》提到的

“大(太)上有立德,其次有立功,其次有立言。虽久不废,此之谓不朽”,范仲淹的名言“先天

下之忧而忧,后天下之乐而乐”,等等。在社会层面,先哲们强调要树立正确的义利观,如《荀

子·荣辱》提到的“先义而后利者荣,先利而后义者辱”,韩念说的“利居众后,责在人先”,等

等。同时,先哲们还高度重视建立正确的待人接物方面的道德规矩,如《礼记·坊记》中的

“君子贵人而贱己,先人而后己”,朱熹说的“以己之心,度人之心”,等等。在人生层面,先哲

们强调要修身养德,对生死、力命、荣辱、忧乐和穷通等问题有卓然通达的态度,如《孟子·滕

文公下》中的名句“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”,陆九渊提出的“君

子遇穷困,则德益进,道益通”,等等。

(摘自周群《人民日报·焕发出新的时代光彩深人挖掘古籍蕴含的道德规范》,有删改)

高一语文试卷共8页第2页

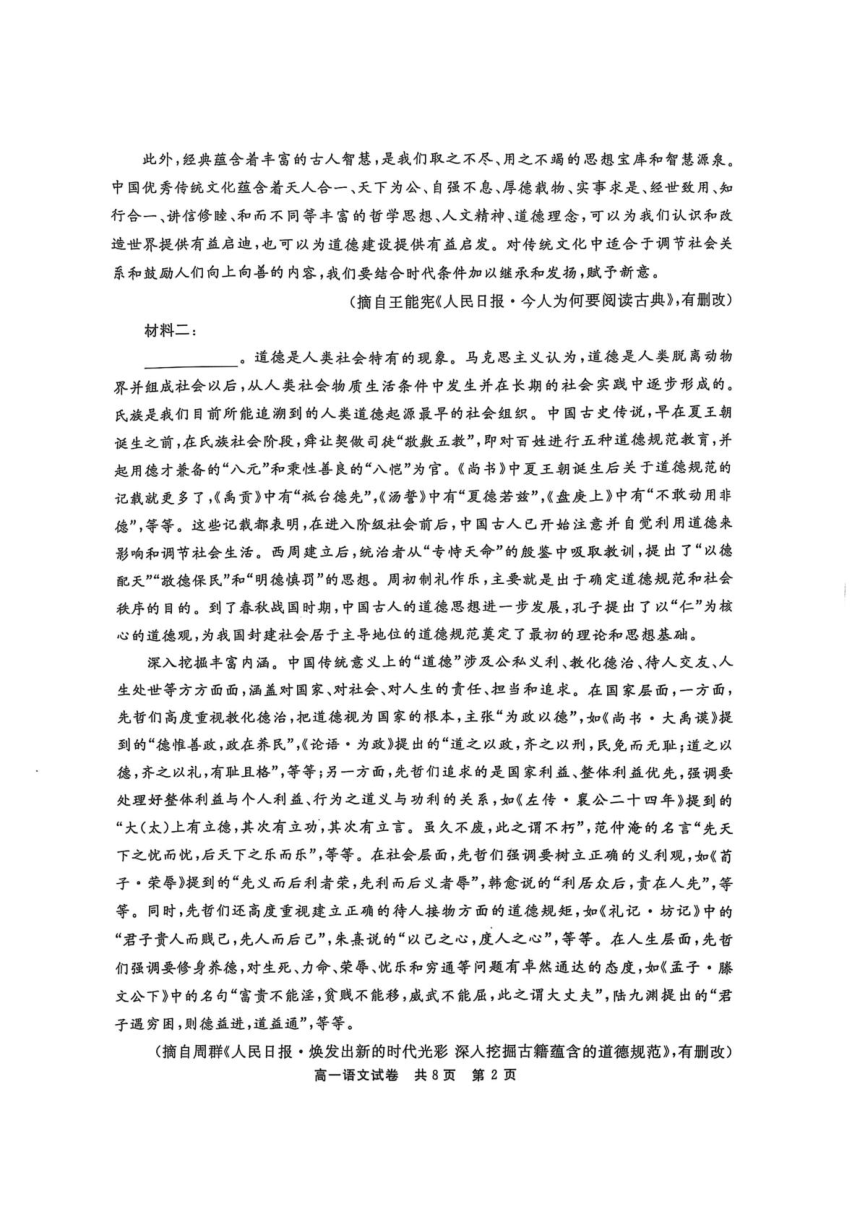

语文

本试卷共8页,23题。全卷满分150分。考试用时150分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘

贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区城均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草

稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。

一、阅读(72分)

(一)阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

所谓“古典”,指的是我国古代流传下来的经典或典籍,是中华民族优秀传统文化当中的

精华。那么,今天处在这样一个全球化、信息化的时代,我们为什么还要阅读古人的经典呢?

首先,经典是历史沉淀的结晶,具有典范性。我国自古便有读经的传统,此处的“经”主

要是指儒家经典,有“十三经”之谓。汉代设五经于学官,作为官办学校的教科书,这五经是

指《诗《书《易《礼》《春秋》。唐代增加《周礼》《仪礼》《公羊》《谷梁》为九经,至开成年间刻石

于国子学。后来,又增加《孝经》《论语》《尔雅》为十二经。到南宋再增加《孟子》,共十三经。

可见这些儒家经典是随着历史的推移和时代的发展而逐步形成的。

同时,我国传统文化中的经典还有道家和佛家的经典,如《老子》《心经》《金刚经》《坛经》

《大藏经》等。这些都是千百年来经久不衰的传世之作,经历过历史的洗礼和沉淀,成为了中

华民族的文化基因和精神特质。

其次,经典能超越时空,影响未来,具有永恒性。李白有两句诗,形象地阐明了经典的永

恒价值:“屈平辞赋悬日月,楚王台榭空山丘。”楚王当年放逐屈原,使得这位满怀一腔报国热

情的三间大夫只能到泽畔做一个行吟诗人。如今,楚王不过一坏黄土而已,而伟大的爱国诗

人屈原则如日月一样经天纬地、万古不灭。

从历史的角度看,人类文明的演进,就是各民族文化进步的历史。当一个时代成为历

史,它留给后人的只有文化和文明。物质的东西会随着时间的推移化为尘埃,但精神文化可

以是持久甚至永恒的,特别是那些人类文化的经典,只要人类生存的这个星球存在,它就会

永远与人类同在。

高一语文试卷共8页第1页

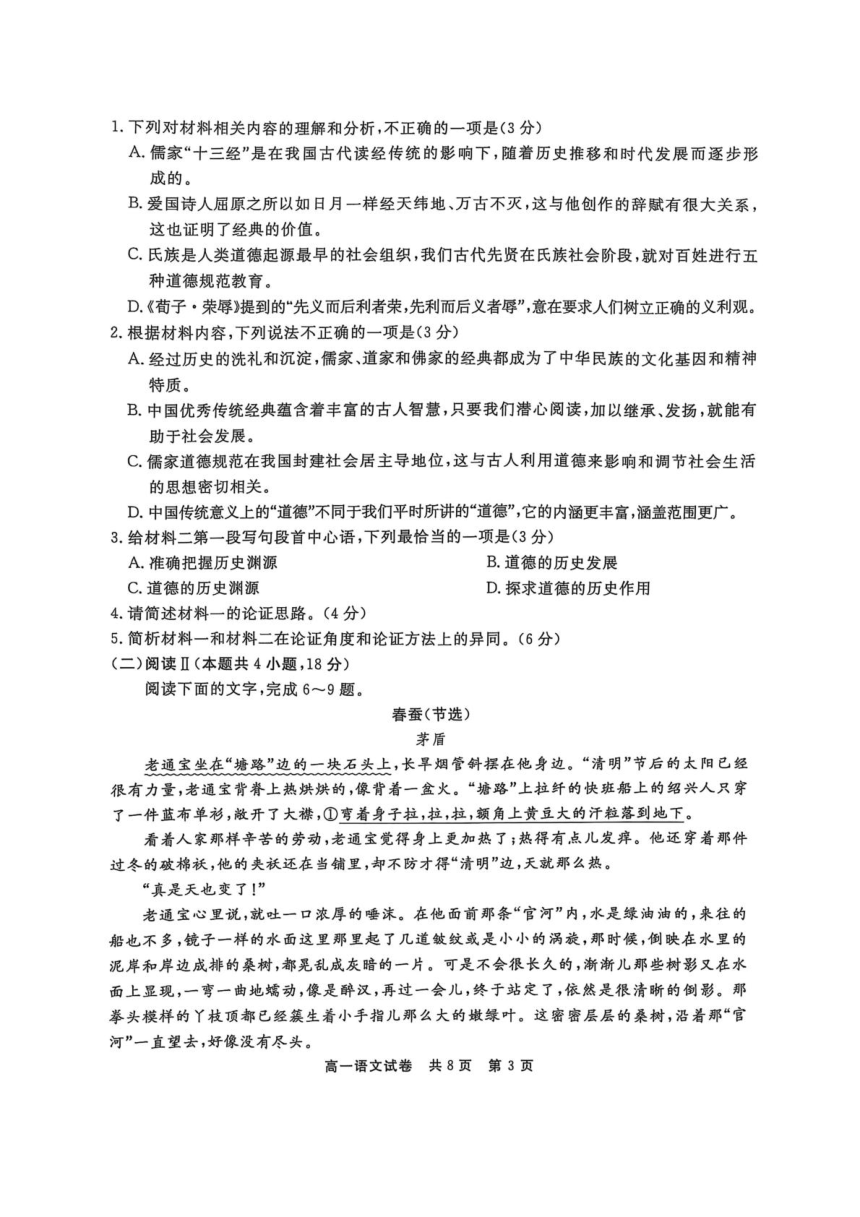

此外,经典蕴含着丰富的古人智慧,是我们取之不尽、用之不竭的思想宝库和智慧源泉。

中国优秀传统文化蕴含着天人合一、天下为公、自强不息、厚德载物、实事求是、经世致用、知

行合一、讲信修睦、和而不同等丰富的哲学思想、人文精神、道德理念,可以为我们认识和改

造世界提供有益启迪,也可以为道德建设提供有益启发。对传统文化中适合于调节社会关

系和鼓励人们向上向善的内容,我们要结合时代条件加以继承和发扬,赋予新意。

(摘自王能宪《人民日报·今人为何要阅读古典》,有删改)

材料二:

。道德是人类社会特有的现象。马克思主义认为,道德是人类脱离动物

界并组成社会以后,从人类社会物质生活条件中发生并在长期的社会实践中逐步形成的。

氏族是我们目前所能追溯到的人类道德起源最早的社会组织。中国古史传说,早在夏王朝

诞生之前,在氏族社会阶段,舜让契做司徒“数敷五教”,即对百姓进行五种道德规范教育,并

起用德才兼备的“八元”和乘性善良的“八恺”为官。《尚书》中夏王朝诞生后关于道德规范的

记载就更多了,《禹贡》中有“祗台德先”,《汤誓》中有“夏德若兹”,《盘庚上》中有“不敢动用非

德”,等等。这些记载都表明,在进入阶级社会前后,中国古人已开始注意并自觉利用道德来

影响和调节社会生活。西周建立后,统治者从“专恃天命”的般鉴中吸取教训,提出了“以德

配天”“敬德保民”和“明德慎罚”的思想。周初制礼作乐,主要就是出于确定道德规范和社会

秩序的目的。到了春秋战国时期,中国古人的道德思想进一步发展,孔子提出了以“仁”为核

心的道德观,为我国封建社会居于主导地位的道德规范奠定了最初的理论和思想基础。

深入挖掘丰富内涵。中国传统意义上的“道德”涉及公私义利、教化德治、待人交友、人

生处世等方方面面,涵盖对国家、对社会、对人生的贵任、担当和追求。在国家层面,一方面,

先哲们高度重视教化德治,把道德视为国家的根本,主张“为政以德”,如《尚书·大禹漠》提

到的“德惟善政,政在养民”,《论语·为政》提出的“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以

德,齐之以礼,有耻且格”,等等;另一方面,先哲们追求的是国家利益、整体利益优先,强调要

处理好整体利益与个人利益、行为之道义与功利的关系,如《左传·襄公二十四年》提到的

“大(太)上有立德,其次有立功,其次有立言。虽久不废,此之谓不朽”,范仲淹的名言“先天

下之忧而忧,后天下之乐而乐”,等等。在社会层面,先哲们强调要树立正确的义利观,如《荀

子·荣辱》提到的“先义而后利者荣,先利而后义者辱”,韩念说的“利居众后,责在人先”,等

等。同时,先哲们还高度重视建立正确的待人接物方面的道德规矩,如《礼记·坊记》中的

“君子贵人而贱己,先人而后己”,朱熹说的“以己之心,度人之心”,等等。在人生层面,先哲

们强调要修身养德,对生死、力命、荣辱、忧乐和穷通等问题有卓然通达的态度,如《孟子·滕

文公下》中的名句“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”,陆九渊提出的“君

子遇穷困,则德益进,道益通”,等等。

(摘自周群《人民日报·焕发出新的时代光彩深人挖掘古籍蕴含的道德规范》,有删改)

高一语文试卷共8页第2页

同课章节目录