第一单元 史前时期:原始社会与中华文明的起源 单元复习课件(51张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元 史前时期:原始社会与中华文明的起源 单元复习课件(51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 06:59:54 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

第一单元 章末复习

第一单元 史前时期:原始社会与中华文明的起源

人教2024版 七年级上册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第 3 课 中华文明的起源教案

一、教学目标

(一)知识与能力目标

学生能清晰说出中华文明起源的多元特点,准确列举黄河流域、长江流域等主要区域的代表性文化遗址及文化成就,如仰韶文化的彩陶、良渚文化的玉器等。

详细阐述炎黄传说与华夏民族形成的关系,理解传说中蕴含的历史信息和文化内涵,能够区分传说与史实的差异。

深入分析中华文明起源过程中各地区文化交流与融合的表现和意义,培养归纳概括、分析历史问题的能力。

(二)过程与方法目标

通过展示丰富的考古图片、遗址模型和史料,培养学生观察、分析和提取有效历史信息的能力。

组织学生开展小组合作探究活动,讨论中华文明起源的特点和发展脉络,提升学生合作学习、表达观点和逻辑思维的能力。

引导学生运用比较法,对比不同地区文化遗址的异同,加深对中华文明多元一体特征的理解。

(三)情感态度与价值观目标

感受中华文明起源的悠久历史和灿烂成就,增强民族自豪感和文化自信心。

认识到各地区文化对中华文明形成的重要贡献,培养尊重不同文化、包容多元的意识。

激发学生对中华文明起源的探索兴趣,培养学生的历史探究精神和家国情怀。

二、教学重难点

(一)教学重点

中华文明起源的多元特点及各地区代表性文化遗址的主要特征。

炎黄传说与华夏民族形成的关系,以及传说在中华文明起源研究中的价值。

(二)教学难点

理解中华文明多元一体的发展格局,剖析各地区文化交流融合对中华文明形成的推动作用。

正确认识传说与史实的关系,从传说中挖掘真实的历史信息。

三、教学方法

讲授法、讨论法、直观演示法、比较分析法

四、教学过程

(一)导入新课(3 分钟)

播放纪录片《中华文明》片段,展示良渚古城遗址、仰韶文化彩陶等精美画面,提问学生:“同学们,看到这些令人震撼的画面,你们是否好奇这些辉煌文明是如何起源的?今天,就让我们一起探寻中华文明的起源。”

(二)新课讲授

中华文明起源的多元特点(15 分钟)

黄河流域文化:展示仰韶文化遗址出土的彩陶图片,介绍仰韶文化彩陶的特点,如绚丽的色彩、精美的纹饰,讲述彩陶在当时的生活用途和文化意义。利用地图指出半坡遗址、庙底沟遗址等仰韶文化的重要分布区域,引导学生观察不同地区彩陶的差异,分析其与当地自然环境、生活方式的关系。

长江流域文化:展示良渚文化玉器、祭坛和古城遗址的图片及视频资料,详细讲解良渚文化在玉器制作工艺上的高超水平,如玉琮的形制和雕刻纹饰所蕴含的宗教和社会意义。介绍良渚古城的规划布局,分析其作为早期城市文明的特点,让学生认识到长江流域文化在中华文明起源中的重要地位。

其他地区文化:简要介绍红山文化的玉器、彩陶和祭坛,以及龙山文化的黑陶等,通过图片展示其独特的文化特征,引导学生思考这些不同地区文化共同构成了中华文明起源的多元格局。

炎黄传说与华夏民族形成(15 分钟)

炎黄传说:生动讲述黄帝、炎帝的故事,包括阪泉之战、涿鹿之战等传说内容,利用多媒体展示相关的绘画、雕塑作品,增强故事的感染力。引导学生思考传说中黄帝、炎帝的功绩,如发明创造、文化传承等,探讨这些传说反映了当时怎样的社会状况。

华夏民族形成:组织学生小组讨论 “炎黄传说与华夏民族形成有怎样的关系”,鼓励学生结合课本和自己的理解发表观点。教师总结:炎黄部落联盟经过长期发展融合,成为华夏民族的主干,黄帝和炎帝被尊奉为中华民族的人文初祖,炎黄传说凝聚着民族精神,是华夏民族文化认同的重要来源。

传说与史实:展示考古发现与传说相互印证的案例,如仰韶文化与黄帝时代的时间对应关系,引导学生分析传说与史实的联系与区别。通过史料分析,让学生明白传说虽然包含虚构成分,但也蕴含着一定的历史信息,可以作为研究历史的参考资料。

文化交流与融合(10 分钟)

交流表现:展示不同地区文化遗址中相似的器物、纹饰等图片,如良渚文化的玉琮在其他地区的发现,仰韶文化彩陶纹饰在周边地区的传播,引导学生分析这些现象说明的问题。教师讲解在中华文明起源过程中,各地区之间存在着广泛的文化交流,包括物质文化的传播和精神文化的相互影响。

融合意义:组织学生进行小组讨论,思考 “文化交流与融合对中华文明形成有什么重要意义”。每个小组推选一名代表发言,教师总结:文化交流与融合促进了各地区文化的相互学习和借鉴,丰富了中华文明的内涵,推动了中华文明从多元走向一体,为中华文明的持续发展奠定了基础。

(三)课堂小结(3 分钟)

教师利用思维导图梳理本节课内容,回顾中华文明起源的多元特点、炎黄传说与华夏民族形成以及文化交流融合的要点。强调中华文明起源是一个多元一体、不断交流融合的过程,各地区文化共同铸就了灿烂的中华文明。

(四)课堂练习(5 分钟)

仰韶文化的代表性器物是( )

A. 玉器 B. 黑陶 C. 彩陶 D. 青铜器

良渚文化位于( )

A. 黄河流域 B. 长江流域 C. 辽河流域 D. 珠江流域

被尊奉为中华民族人文初祖的是( )

A. 黄帝和炎帝 B. 尧和舜 C. 禹 D. 蚩尤

下列关于传说与史实关系的表述,正确的是( )

A. 传说都是虚构的,没有任何历史价值

B. 史实都是从传说中整理出来的

C. 传说中蕴含着一定的历史信息

D. 传说与史实完全相同

中华文明起源的特点是( )

A. 单一中心起源 B. 多元一体 C. 各地区独立发展 D. 仅黄河流域有文明

教师巡视学生做题情况,讲解答案,针对学生的错误进行重点分析,强化学生对知识点的理解和记忆。

(五)作业布置(1 分钟)

课后查阅资料,了解更多关于中华文明起源的考古新发现,写一篇 300 字左右的短文,分享自己的收获和体会。

以 “我心中的中华文明起源” 为主题,制作一张手抄报,展示中华文明起源的多元特点和重要文化成就。

五、教学资源

多媒体课件(包含图片、视频、地图、文字资料等)

相关历史书籍、文献资料

文化遗址模型、文物复制品

思维导图制作工具

六、教学反思

在教学过程中,通过丰富的图片、视频资料和多样化的教学活动,激发了学生的学习兴趣,帮助学生直观地感受中华文明起源的魅力。但在小组讨论环节,部分学生思维不够活跃,参与度不高。今后教学中,应进一步优化讨论问题的设计,加强引导,鼓励学生积极思考、大胆表达,提高课堂教学的互动性和实效性。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

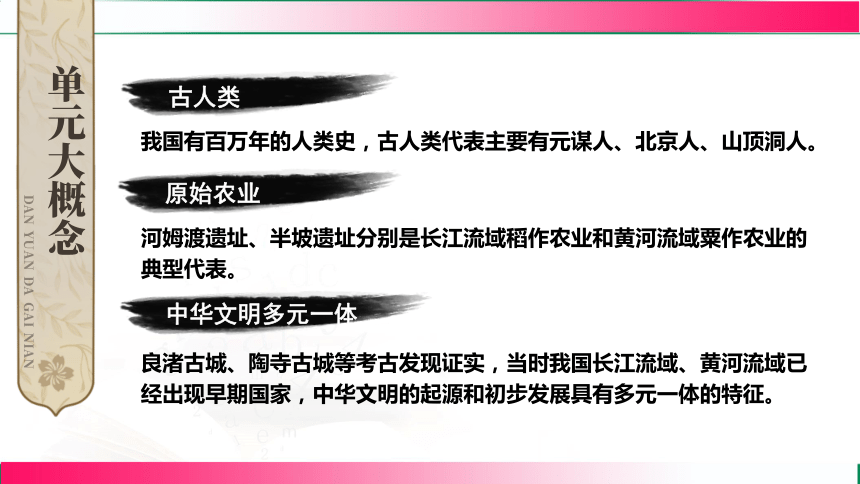

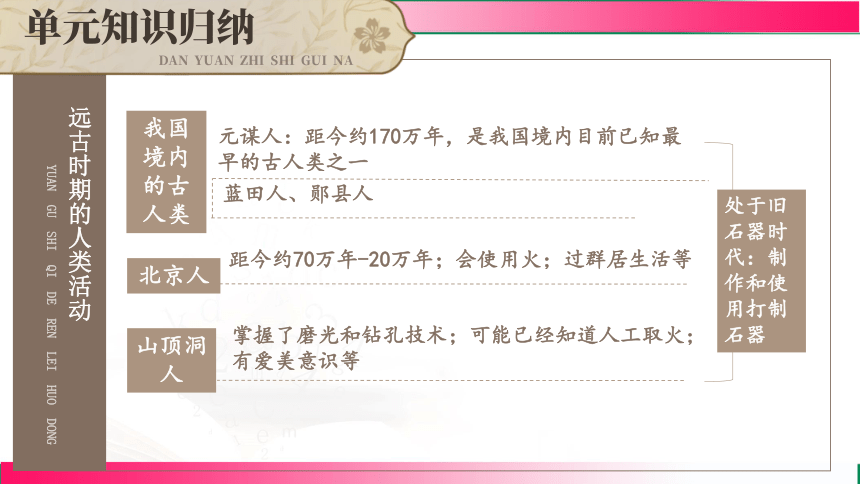

我国有百万年的人类史,古人类代表主要有元谋人、北京人、山顶洞人。

古人类

河姆渡遗址、半坡遗址分别是长江流域稻作农业和黄河流域粟作农业的典型代表。

原始农业

良渚古城、陶寺古城等考古发现证实,当时我国长江流域、黄河流域已经出现早期国家,中华文明的起源和初步发展具有多元一体的特征。

中华文明多元一体

元谋人:距今约170万年,是我国境内目前已知最早的古人类之一

蓝田人、郧县人

远古时期的人类活动

YUAN GU SHI QI DE REN LEI HUO DONG

处于旧石器时代:制作和使用打制石器

我国境内的古人类

距今约70万年-20万年;会使用火;过群居生活等

北京人

掌握了磨光和钻孔技术;可能已经知道人工取火;有爱美意识等

山顶洞人

我国境内的古人类

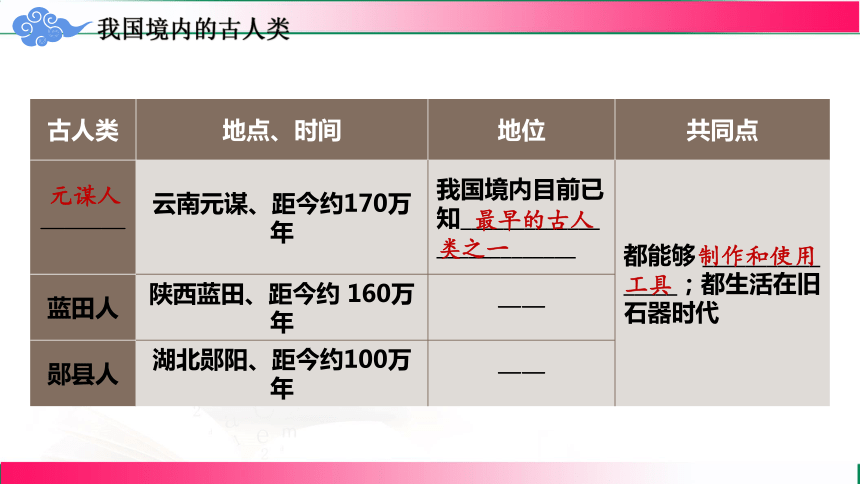

古人类 地点、时间 地位 共同点

_______ 云南元谋、距今约170万年 我国境内目前已知__________________________ 都能够 ________________;都生活在旧石器时代

蓝田人 陕西蓝田、距今约 160万年 —— 郧县人 湖北郧阳、距今约100万年 —— 元谋人

最早的古人类之一

制作和使用工具

北京人、山顶洞人

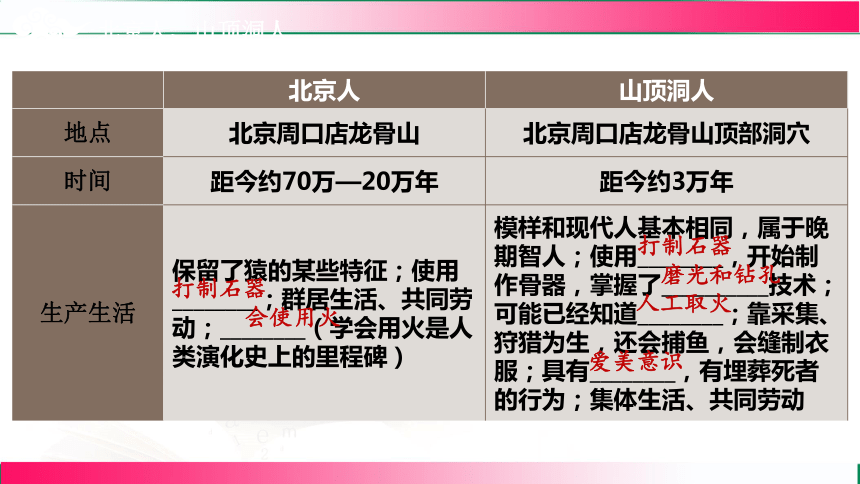

北京人 山顶洞人

地点 北京周口店龙骨山 北京周口店龙骨山顶部洞穴

时间 距今约70万—20万年 距今约3万年

生产生活 保留了猿的某些特征;使用________;群居生活、共同劳动;________(学会用火是人类演化史上的里程碑) 模样和现代人基本相同,属于晚期智人;使用________,开始制作骨器,掌握了__________技术;可能已经知道________;靠采集、狩猎为生,还会捕鱼,会缝制衣服;具有________,有埋葬死者的行为;集体生活、共同劳动

打制石器

会使用火

打制石器

磨光和钻孔

人工取火

爱美意识

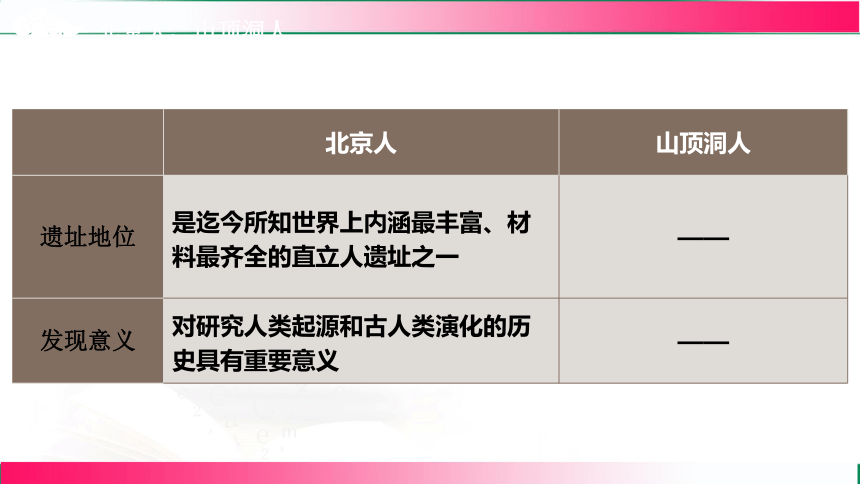

北京人、山顶洞人

北京人 山顶洞人

遗址地位 是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一 ——

发现意义 对研究人类起源和古人类演化的历史具有重要意义 ——

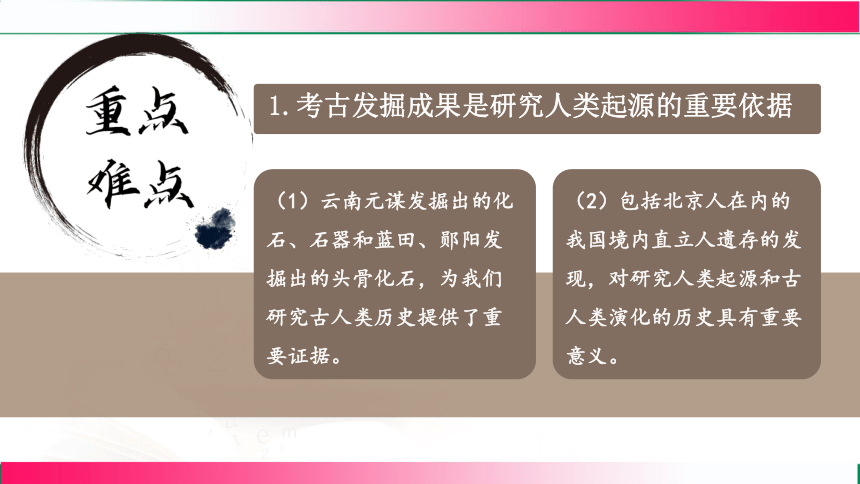

(2)包括北京人在内的我国境内直立人遗存的发现,对研究人类起源和古人类演化的历史具有重要意义。

(1)云南元谋发掘出的化石、石器和蓝田、郧阳发掘出的头骨化石,为我们研究古人类历史提供了重要证据。

1.考古发掘成果是研究人类起源的重要依据

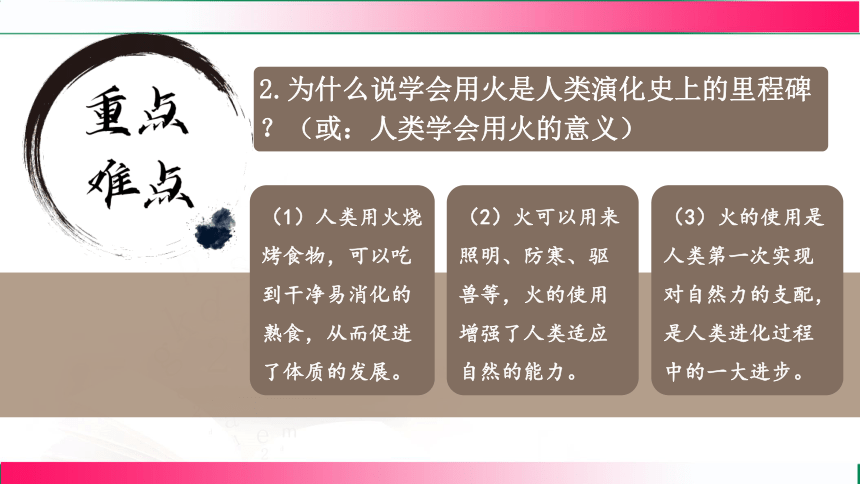

(2)火可以用来照明、防寒、驱兽等,火的使用增强了人类适应自然的能力。

(1)人类用火烧烤食物,可以吃到干净易消化的熟食,从而促进了体质的发展。

(3)火的使用是人类第一次实现对自然力的支配,是人类进化过程中的一大进步。

2.为什么说学会用火是人类演化史上的里程碑?(或:人类学会用火的意义)

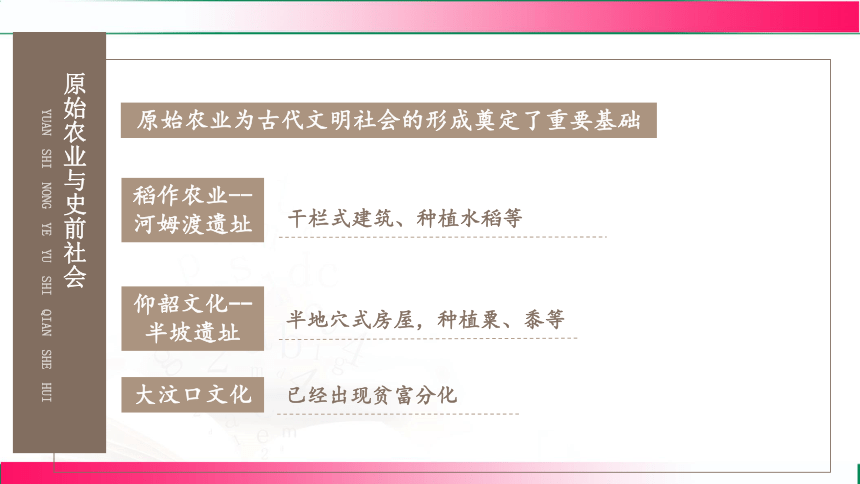

原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要基础

稻作农业--河姆渡遗址

干栏式建筑、种植水稻等

仰韶文化--半坡遗址

已经出现贫富分化

半地穴式房屋,种植粟、黍等

原始农业与史前社会

YUAN SHI NONG YE YU SHI QIAN SHE HUI

大汶口文化

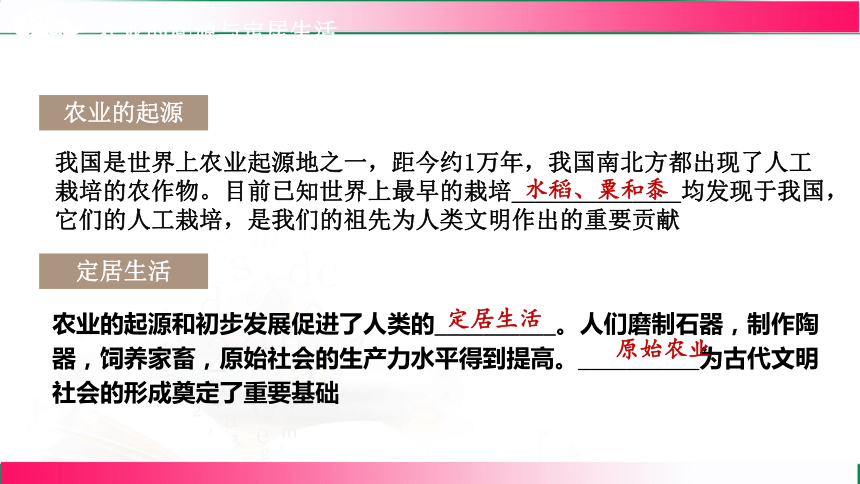

农业的起源

我国是世界上农业起源地之一,距今约1万年,我国南北方都出现了人工栽培的农作物。目前已知世界上最早的栽培______________均发现于我国,它们的人工栽培,是我们的祖先为人类文明作出的重要贡献

定居生活

农业的起源和初步发展促进了人类的__________。人们磨制石器,制作陶器,饲养家畜,原始社会的生产力水平得到提高。__________为古代文明社会的形成奠定了重要基础

水稻、粟和黍

定居生活

原始农业

农业的起源与定居生活

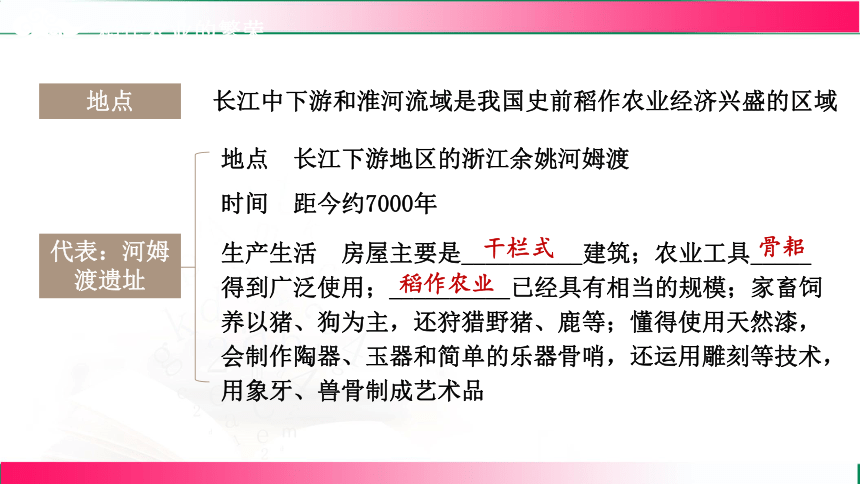

地点

长江中下游和淮河流域是我国史前稻作农业经济兴盛的区域

代表:河姆渡遗址

地点 长江下游地区的浙江余姚河姆渡

时间 距今约7000年

生产生活 房屋主要是__________建筑;农业工具_____得到广泛使用;__________已经具有相当的规模;家畜饲养以猪、狗为主,还狩猎野猪、鹿等;懂得使用天然漆,会制作陶器、玉器和简单的乐器骨哨,还运用雕刻等技术,用象牙、兽骨制成艺术品

干栏式

稻作农业的繁荣

骨耜

稻作农业

时间、地点

新石器时代晚期,距今约7000-5000年;主要分布在黄河中游地区

主要从事粟作农业生产,过着定居生活;______是仰韶文化的重要特征

彩陶

仰韶文化和大汶口文化

生产生活

仰韶文化

社会特征

处于氏族社会的兴盛时期:前期氏族成员之间地位平等,没有明显的贫富分化;晚期墓葬规模和随葬品数量出现明显的差别

仰韶文化和大汶口文化

早期代表:半坡遗址

地点 陕西西安东部半坡村

时间 距今约6000年

生产生活 主要居住在__________的房屋里;能制作精美的__________;种植________,饲养猪、狗等家畜;进行渔猎;采集野果;制作乐器陶埙;已会纺织、制衣

半地穴式

磨制石器

粟、黍

时间、地点

距今约5900—4400年;主要分布于黄河下游和淮河中下游地区

大汶口文化晚期,制陶技术有较大发展;同一群体内部已经出现了___________

贫富分化

仰韶文化和大汶口文化

社会特征

大汶口文化

农作物的种植、家畜的饲养,使原始人类有了固定的食物来源,他们不必再迁徙、流动。渐渐地,他们走出洞穴,搭建住所,过上了定居的生活,形成了原始聚落。原始农业的产生和发展是原始人类过上定居生活的根本原因。

2.河姆渡人、半坡人相比北京人、山顶洞人在生产生活上有哪些进步?

生产生活 北京人、山顶洞人 河姆渡人、半坡人

食物来源

居住条件

生产工具

主要靠采集、渔猎

种植农作物,饲养家畜,有了固定的食物来源

住在天然洞穴里

会建造房屋

使用打制石器

使用磨制石器

私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志

远古的传说

人文初祖(炎帝、黄帝)

禅让制(尧→舜→禹)

中华文明的起源

ZHONG HUA WEN MING DE QI YUAN

良渚古城、陶寺古城的考古发现证实,当时已经出现早期国家

早期国家

约在5000多年前,我国早期城市逐步形成,社会成员之间的分化加剧,以王为首的统治阶级对内进行统治,对外发动战争,从而形成了__________

早期国家和文明的起源

早期国家

文明起源

_________________________是人类进入文明社会的重要标志

私有制、阶级和国家的产生

良渚古城与陶寺古城

良渚古城 陶寺古城

地点 浙江余杭 山西襄汾

时间 距今约5300-4300年 距今约4300-4000年

考古发现 古城规模大,反映了良渚社会较高的经济发展水平和统治者较强的______________;不同墓地的随葬品对比鲜明,说明当时社会的__________已经相当明显 随葬品对比鲜明,说明当时_________严重;随葬品来源广泛,反映出各地文化因素汇聚中原

调动、组织能力

阶级分化

阶级分化

良渚古城与陶寺古城

良渚古城 陶寺古城

考古证实 距今约5000年,长江下游地区已经出现___________ 表明当时黄河中游地区已经出现了__________

意义 表明中华文明的起源和初步发展具有____________的特征 早期国家

多元一体

早期国家

远古的传说

时间

五六千年前,我国进入__________时期

阪泉大战,炎帝失败,归顺黄帝,两大部落结成联盟→涿鹿之战,蚩尤战败,______被推举为联盟首领→炎黄部落联盟以后逐渐演化为__________

黄帝

形成

炎黄部落联盟

人文初祖

部落联盟

华夏族

后人尊崇____________为中华民族的_________,近代以来,海内外华人也以“炎黄子孙”自称

炎帝和黄帝

人文初祖

远古的传说

含义

部落联盟首领传位给_______之人

尧→舜(品行高尚)→__(治水有功,被尊称为“大禹”)

禹

实行

禅让制

贤德

良渚古城和陶寺古城的考古发现证实当时长江下游地区和黄河中游地区已经出现了早期国家,中华文明有着5000多年的历史,中华文明的起源具有多元一体的特征。

1.考古发现是了解原始社会的重要依据

(1)区别:传说有夸张虚构的成分,对真实情况有不同程度的加工或改编;史实则是对历史真实情况的客观叙述和记录。

(2)联系:传说不等于史实,但它可能包含着一些真实的历史信息。

2.传说与史实的区别和联系

(一)之最类

1._________是我国境内目前已知最早的古人类之一。

2.周口店_________遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一。

3.目前,世界上最早的栽培______、___和____均发现于我国。

元谋人

北京人

水稻

粟

黍

(二)事件类

1._________:黄帝部落与炎帝部落在阪泉大战,战后两大部落结成联盟。

2.涿鹿之战:炎黄部落联盟在涿鹿打败______部落,之后黄帝被推举为部落联盟首领。

3.大禹治水:禹_________,得到民众爱戴,被尊称为“大禹”。

阪泉之战

蚩尤

治水有功

北京人已经会使用____;山顶洞人可能已经知道_____________。

山顶洞人已掌握磨光和钻孔技术,但仍使用_________;河姆渡人和半坡人使用__________。

河姆渡人住_________建筑,种植水稻;半坡人住__________房屋,种植粟、黍。

__________时期是氏族社会的兴盛时期,前期氏族成员之间地位平等,没有明显的贫富分化;大汶口文化晚期,已经出现了__________。

火

人工取火

打制石器

磨制石器

干栏式

半地穴式

仰韶文化

贫富分化

名称 生活年代 发现地点 生产、生活状况

元谋人

蓝田人 郧县人 北京人

山顶洞人

专题一 远古时期的人类活动

距今约170万年

云南元谋

距今约160万年

陕西蓝田

距今约100万年

湖北勋阳

都能够制作和使用工具

距今约70万—20万年

北京周口店龙骨山

距今约3万年

北京周口店龙骨山顶部洞穴

能够直立行走;制作和使用打制石器;会使用火;群体生活,共同劳动

使用打制石器,开始制作骨器,掌握磨光与钻孔技术;可能已经知道人工取火;具有爱美意识;过着集体生活

总结

①我国是人类起源的重要地区;②我国古人类遗址数量多,分布广泛;③考古发掘成果(化石、遗址等)是研究人类起源的重要依据

半坡遗址(仰韶文化早期代表) 河姆渡遗址(稻作农业典型代表)

异 距今时间

发现地点

原始农业 作物

工具

原始畜牧业

原始手工业

建筑 样式

原因 同 影响 约6000年

约7000年

陕西西安(黄河流域)

浙江余姚(长江流域)

粟、黍

水稻

骨器、磨制石器等

骨耜、磨制石器

猪、狗等

以猪、狗为主

彩陶、纺织、制衣

陶器、玉器、乐器、雕刻

半地穴式房屋

干栏式建筑

自然地理环境不同,北方寒冷干燥,南方湿热多雨

都处于氏族社会时期,从事原始种植业和畜牧业;会建造房屋,过着定居生活;使用磨制石器,制作陶器;出现原始艺术的萌芽

农业的起源和发展促进了人类的定居生活。人们磨制石器,制作陶器,饲养家畜。原始社会的生产力水平得到提高。原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要基础

例2 (金昌中考)河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,农作物主要是水稻;而半坡人居住半地穴式房屋,主要种植粟、黍。造成这种差异的主要因素是( )

A.地理环境 B.生活习惯

C.生产工具 D.文明程度

河姆渡人生活的长江流域气候湿热,适宜种植水稻,干栏式建筑易于通风、散热。

A

半坡人生活的黄河流域气候寒冷干燥,适宜种植粟,半地穴式房屋易于防寒。

文化遗存

文明起源

共性:①定居生活;②原始农业、畜牧业、手工业产生;③使用磨制石器,制作陶器、玉器等

(1)农业起源:以河姆渡遗址和半坡遗址为代表的原始农业为我国古代文明社会的形成奠定了重要基础

(2)早期国家:良渚古城、陶寺古城等考古发现证实,当时我国长江下游地区和黄河中游地区已经出现早期国家

专题三 从文化遗存看中华文明起源的特征

文明特征

中华文明的起源和初步发展具有多元一体的特征

(1)多元性:①从文化遗址看,有半坡遗址、河姆渡遗址和良渚遗址等;②从分布特点看,涉及黄河流域、长江流域等;③从文化特点看,不同地域有不同的文明特征

(2)一体性:各区域文明之间不断地交流和融合,共同构成了早期中华文明的主体,并逐渐走向一体

1. 【新素材】[2023·宜昌中考]我国拥有百万年的人类史、一

万年的文化史、五千多年的文明史。入选“2022年度全国

十大考古新发现”的湖北十堰学堂梁子(郧县人)遗址,是

旧石器时代遗址,填补了元谋人与北京人之间的空隙。该

遗址属于我国( A )

A

一、选择题

A. 百万年人类史范畴

B. 一万年文化史范畴

C. 五千多年文明史范畴

D. 原始农耕时代范畴

2

3

4

5

6

7

8

1

点拨:结合所学知识可知,元谋人生活在距今约170万

年,北京人生活在距今约70万—20万年,郧县人距今约

110万—80万年,该遗址填补了元谋人与北京人之间的空

隙,属于我国百万年人类史范畴,A正确。

2

3

4

5

6

7

8

1

2. [2023·厦门期末]有学者认为:“现在常说的‘新石器’与

‘旧石器’时代,是以人类获得食物来维持生计的方式为

分界线,从旧石器时代采集食物到新石器时代生产食

物。”该学者认为划分新旧石器时代的分界线是( D )

A. 打制石器的使用 B. 人工取火的出现

C. 群居生活的出现 D. 原始农业的兴起

D

2

3

4

5

6

7

8

1

3. [2024·福建中考]下图为出土于各地的新石器时期文物,它

们可用于佐证( A )

A

A. 中华早期文化分布较广

B. 游牧民族的狩猎场景

C. “龙的文化”已经定型

D. 半坡居民的耕作生活

2

3

4

5

6

7

8

1

点拨:从题干可知,玉龙出土于辽河流域,蛋壳黑陶高柄

杯出土于黄河流域,骨耜出土于长江流域,这些早期文明

成果来自不同的流域,这说明中华早期文化分布较广,A

正确。题干出土的文物是农业工具、手工业品等,未体现

狩猎场景,排除B;“‘龙的文化’已经定型”这一说明

不符合史实,而且题干不只涉及

“龙的文化”,排除C;半坡

居民的耕作生活与材料无关,

排除D。

2

3

4

5

6

7

8

1

4. 在漫长的岁月中,我们的祖先为人类文明的进步作出了重

要贡献。下面的图片共同见证了我国先民( A )

A. 已经进入原始农耕时代

B. 手工业制造达到先进水平

C. 掌握了钻孔和磨光技术

D. 学会建造房屋和使用陶器

A

2

3

4

5

6

7

8

1

5. 每件文物都以自己的姿态诉说着一个时代的故事。下列文

物能够帮助我们了解原始人类精神文化生活的是( C )

A. 浙江良渚出土的玉璧

C

B. 北京山顶洞人使用的骨针

C. 河南舞阳贾湖出土的骨笛

D. 河南龙山文化的陶觚

2

3

4

5

6

7

8

1

6. 【新情境】2023年杭州亚运会,良渚元素“无处不在”,

除火种采集仪式选在良渚古城遗址外,杭州亚运会的火

炬、吉祥物及部分场馆的设计灵感也都来自良渚文化。这

彰显了我国的( D )

A. 经济的发展繁荣 B. 政治制度优越

C. 思想理论的丰富 D. 文化底蕴深厚

D

2

3

4

5

6

7

8

1

7. [家国情怀]黄帝故里祠始建于汉代,明清时修葺。明隆庆

四年(1570年)于祠前建轩辕桥。清康熙五十四年(1715

年),新郑县令徐朝柱于祠前立“轩辕故里”碑。新郑市

多次对黄帝故里进行改造扩建,整体布局突出了“中华民

族之根”的主题,这体现出华夏民族( A )

A

A. 寻根敬祖的传统

B. 敬畏天命的意识

C. 家族观念的浓厚

D. 爱国精神的承续

2

3

4

5

6

7

8

1

二、非选择题

8. 中华文明历史悠久、源远流长。学完本单元后,历慎思同

学开展了以下历史探究活动。请你参与,完成相关要求。

活动一【探寻我国百万年人类史】

材料一:我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。

2

3

4

5

6

7

8

1

(1)图中我国境内目前已知的最早的古人类遗址位于

处;迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立

人遗址之一位于 处。(2分)

A

B

2

3

4

5

6

7

8

1

活动二【探寻我国一万年文化史】

材料二:新石器时代的遗址在我国各省各地都有发现,约有

一万余处。

2

3

4

5

6

7

8

1

图二 先民们已经过上了定居生活;不同的自

然地理环境造成了建筑的差异等

图三 出现了人工栽培的农作物;原始农业 出

现等

(2)将活动二中图一、图二、图三的考古发现与推论进行连

线。(3分)

考古发现

推论

图一

出现了制陶业,改变了先民们的生活

方式;

先民们已经有了朴素的审美观念等

2

3

4

5

6

7

8

1

活动三【探寻我国五千多年文明史】

良渚古城遗址 陶寺都城遗址

良渚古城遗址位于浙江余杭,距今约5300—4300年。古城由宫殿区、内城和外城组成。城的北面有一个复杂的水利系统,是同时期世界上规模最大的水利工程。城内外的贵族墓地里,随葬有数十件至数百件精美的玉器 陶寺都城遗址位于山西襄汾,距今约4300—4000年。城内有围墙环绕的宫城。城内有两处墓地,大型墓葬集中分布,墓中往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、陶盘等器物,表明墓主人的尊贵身份。城内还出土了小件青铜器和带有书写符号的陶壶

2

3

4

5

6

7

8

1

(3)说出活动三中遗址的考古发现有哪些共同点,并概括这些

考古发现的重要意义。(4分)

答案:共同点:都出现了宫殿或宫城;都发现了墓葬;都

发现了礼器等。重要意义:距今约5000—4000年,我国长

江流域、黄河流域都出现了早期国家。

2

3

4

5

6

7

8

1

(4)综上所述,请你为历慎思同学的历史探究活动拟定一个主

题。(2分)

答案:原始社会与中华文明的起源;中华文明探源等。

(任答一点,言之有理即可)

2

3

4

5

6

7

8

1

谢

谢

第一单元 章末复习

第一单元 史前时期:原始社会与中华文明的起源

人教2024版 七年级上册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第 3 课 中华文明的起源教案

一、教学目标

(一)知识与能力目标

学生能清晰说出中华文明起源的多元特点,准确列举黄河流域、长江流域等主要区域的代表性文化遗址及文化成就,如仰韶文化的彩陶、良渚文化的玉器等。

详细阐述炎黄传说与华夏民族形成的关系,理解传说中蕴含的历史信息和文化内涵,能够区分传说与史实的差异。

深入分析中华文明起源过程中各地区文化交流与融合的表现和意义,培养归纳概括、分析历史问题的能力。

(二)过程与方法目标

通过展示丰富的考古图片、遗址模型和史料,培养学生观察、分析和提取有效历史信息的能力。

组织学生开展小组合作探究活动,讨论中华文明起源的特点和发展脉络,提升学生合作学习、表达观点和逻辑思维的能力。

引导学生运用比较法,对比不同地区文化遗址的异同,加深对中华文明多元一体特征的理解。

(三)情感态度与价值观目标

感受中华文明起源的悠久历史和灿烂成就,增强民族自豪感和文化自信心。

认识到各地区文化对中华文明形成的重要贡献,培养尊重不同文化、包容多元的意识。

激发学生对中华文明起源的探索兴趣,培养学生的历史探究精神和家国情怀。

二、教学重难点

(一)教学重点

中华文明起源的多元特点及各地区代表性文化遗址的主要特征。

炎黄传说与华夏民族形成的关系,以及传说在中华文明起源研究中的价值。

(二)教学难点

理解中华文明多元一体的发展格局,剖析各地区文化交流融合对中华文明形成的推动作用。

正确认识传说与史实的关系,从传说中挖掘真实的历史信息。

三、教学方法

讲授法、讨论法、直观演示法、比较分析法

四、教学过程

(一)导入新课(3 分钟)

播放纪录片《中华文明》片段,展示良渚古城遗址、仰韶文化彩陶等精美画面,提问学生:“同学们,看到这些令人震撼的画面,你们是否好奇这些辉煌文明是如何起源的?今天,就让我们一起探寻中华文明的起源。”

(二)新课讲授

中华文明起源的多元特点(15 分钟)

黄河流域文化:展示仰韶文化遗址出土的彩陶图片,介绍仰韶文化彩陶的特点,如绚丽的色彩、精美的纹饰,讲述彩陶在当时的生活用途和文化意义。利用地图指出半坡遗址、庙底沟遗址等仰韶文化的重要分布区域,引导学生观察不同地区彩陶的差异,分析其与当地自然环境、生活方式的关系。

长江流域文化:展示良渚文化玉器、祭坛和古城遗址的图片及视频资料,详细讲解良渚文化在玉器制作工艺上的高超水平,如玉琮的形制和雕刻纹饰所蕴含的宗教和社会意义。介绍良渚古城的规划布局,分析其作为早期城市文明的特点,让学生认识到长江流域文化在中华文明起源中的重要地位。

其他地区文化:简要介绍红山文化的玉器、彩陶和祭坛,以及龙山文化的黑陶等,通过图片展示其独特的文化特征,引导学生思考这些不同地区文化共同构成了中华文明起源的多元格局。

炎黄传说与华夏民族形成(15 分钟)

炎黄传说:生动讲述黄帝、炎帝的故事,包括阪泉之战、涿鹿之战等传说内容,利用多媒体展示相关的绘画、雕塑作品,增强故事的感染力。引导学生思考传说中黄帝、炎帝的功绩,如发明创造、文化传承等,探讨这些传说反映了当时怎样的社会状况。

华夏民族形成:组织学生小组讨论 “炎黄传说与华夏民族形成有怎样的关系”,鼓励学生结合课本和自己的理解发表观点。教师总结:炎黄部落联盟经过长期发展融合,成为华夏民族的主干,黄帝和炎帝被尊奉为中华民族的人文初祖,炎黄传说凝聚着民族精神,是华夏民族文化认同的重要来源。

传说与史实:展示考古发现与传说相互印证的案例,如仰韶文化与黄帝时代的时间对应关系,引导学生分析传说与史实的联系与区别。通过史料分析,让学生明白传说虽然包含虚构成分,但也蕴含着一定的历史信息,可以作为研究历史的参考资料。

文化交流与融合(10 分钟)

交流表现:展示不同地区文化遗址中相似的器物、纹饰等图片,如良渚文化的玉琮在其他地区的发现,仰韶文化彩陶纹饰在周边地区的传播,引导学生分析这些现象说明的问题。教师讲解在中华文明起源过程中,各地区之间存在着广泛的文化交流,包括物质文化的传播和精神文化的相互影响。

融合意义:组织学生进行小组讨论,思考 “文化交流与融合对中华文明形成有什么重要意义”。每个小组推选一名代表发言,教师总结:文化交流与融合促进了各地区文化的相互学习和借鉴,丰富了中华文明的内涵,推动了中华文明从多元走向一体,为中华文明的持续发展奠定了基础。

(三)课堂小结(3 分钟)

教师利用思维导图梳理本节课内容,回顾中华文明起源的多元特点、炎黄传说与华夏民族形成以及文化交流融合的要点。强调中华文明起源是一个多元一体、不断交流融合的过程,各地区文化共同铸就了灿烂的中华文明。

(四)课堂练习(5 分钟)

仰韶文化的代表性器物是( )

A. 玉器 B. 黑陶 C. 彩陶 D. 青铜器

良渚文化位于( )

A. 黄河流域 B. 长江流域 C. 辽河流域 D. 珠江流域

被尊奉为中华民族人文初祖的是( )

A. 黄帝和炎帝 B. 尧和舜 C. 禹 D. 蚩尤

下列关于传说与史实关系的表述,正确的是( )

A. 传说都是虚构的,没有任何历史价值

B. 史实都是从传说中整理出来的

C. 传说中蕴含着一定的历史信息

D. 传说与史实完全相同

中华文明起源的特点是( )

A. 单一中心起源 B. 多元一体 C. 各地区独立发展 D. 仅黄河流域有文明

教师巡视学生做题情况,讲解答案,针对学生的错误进行重点分析,强化学生对知识点的理解和记忆。

(五)作业布置(1 分钟)

课后查阅资料,了解更多关于中华文明起源的考古新发现,写一篇 300 字左右的短文,分享自己的收获和体会。

以 “我心中的中华文明起源” 为主题,制作一张手抄报,展示中华文明起源的多元特点和重要文化成就。

五、教学资源

多媒体课件(包含图片、视频、地图、文字资料等)

相关历史书籍、文献资料

文化遗址模型、文物复制品

思维导图制作工具

六、教学反思

在教学过程中,通过丰富的图片、视频资料和多样化的教学活动,激发了学生的学习兴趣,帮助学生直观地感受中华文明起源的魅力。但在小组讨论环节,部分学生思维不够活跃,参与度不高。今后教学中,应进一步优化讨论问题的设计,加强引导,鼓励学生积极思考、大胆表达,提高课堂教学的互动性和实效性。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

我国有百万年的人类史,古人类代表主要有元谋人、北京人、山顶洞人。

古人类

河姆渡遗址、半坡遗址分别是长江流域稻作农业和黄河流域粟作农业的典型代表。

原始农业

良渚古城、陶寺古城等考古发现证实,当时我国长江流域、黄河流域已经出现早期国家,中华文明的起源和初步发展具有多元一体的特征。

中华文明多元一体

元谋人:距今约170万年,是我国境内目前已知最早的古人类之一

蓝田人、郧县人

远古时期的人类活动

YUAN GU SHI QI DE REN LEI HUO DONG

处于旧石器时代:制作和使用打制石器

我国境内的古人类

距今约70万年-20万年;会使用火;过群居生活等

北京人

掌握了磨光和钻孔技术;可能已经知道人工取火;有爱美意识等

山顶洞人

我国境内的古人类

古人类 地点、时间 地位 共同点

_______ 云南元谋、距今约170万年 我国境内目前已知__________________________ 都能够 ________________;都生活在旧石器时代

蓝田人 陕西蓝田、距今约 160万年 —— 郧县人 湖北郧阳、距今约100万年 —— 元谋人

最早的古人类之一

制作和使用工具

北京人、山顶洞人

北京人 山顶洞人

地点 北京周口店龙骨山 北京周口店龙骨山顶部洞穴

时间 距今约70万—20万年 距今约3万年

生产生活 保留了猿的某些特征;使用________;群居生活、共同劳动;________(学会用火是人类演化史上的里程碑) 模样和现代人基本相同,属于晚期智人;使用________,开始制作骨器,掌握了__________技术;可能已经知道________;靠采集、狩猎为生,还会捕鱼,会缝制衣服;具有________,有埋葬死者的行为;集体生活、共同劳动

打制石器

会使用火

打制石器

磨光和钻孔

人工取火

爱美意识

北京人、山顶洞人

北京人 山顶洞人

遗址地位 是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一 ——

发现意义 对研究人类起源和古人类演化的历史具有重要意义 ——

(2)包括北京人在内的我国境内直立人遗存的发现,对研究人类起源和古人类演化的历史具有重要意义。

(1)云南元谋发掘出的化石、石器和蓝田、郧阳发掘出的头骨化石,为我们研究古人类历史提供了重要证据。

1.考古发掘成果是研究人类起源的重要依据

(2)火可以用来照明、防寒、驱兽等,火的使用增强了人类适应自然的能力。

(1)人类用火烧烤食物,可以吃到干净易消化的熟食,从而促进了体质的发展。

(3)火的使用是人类第一次实现对自然力的支配,是人类进化过程中的一大进步。

2.为什么说学会用火是人类演化史上的里程碑?(或:人类学会用火的意义)

原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要基础

稻作农业--河姆渡遗址

干栏式建筑、种植水稻等

仰韶文化--半坡遗址

已经出现贫富分化

半地穴式房屋,种植粟、黍等

原始农业与史前社会

YUAN SHI NONG YE YU SHI QIAN SHE HUI

大汶口文化

农业的起源

我国是世界上农业起源地之一,距今约1万年,我国南北方都出现了人工栽培的农作物。目前已知世界上最早的栽培______________均发现于我国,它们的人工栽培,是我们的祖先为人类文明作出的重要贡献

定居生活

农业的起源和初步发展促进了人类的__________。人们磨制石器,制作陶器,饲养家畜,原始社会的生产力水平得到提高。__________为古代文明社会的形成奠定了重要基础

水稻、粟和黍

定居生活

原始农业

农业的起源与定居生活

地点

长江中下游和淮河流域是我国史前稻作农业经济兴盛的区域

代表:河姆渡遗址

地点 长江下游地区的浙江余姚河姆渡

时间 距今约7000年

生产生活 房屋主要是__________建筑;农业工具_____得到广泛使用;__________已经具有相当的规模;家畜饲养以猪、狗为主,还狩猎野猪、鹿等;懂得使用天然漆,会制作陶器、玉器和简单的乐器骨哨,还运用雕刻等技术,用象牙、兽骨制成艺术品

干栏式

稻作农业的繁荣

骨耜

稻作农业

时间、地点

新石器时代晚期,距今约7000-5000年;主要分布在黄河中游地区

主要从事粟作农业生产,过着定居生活;______是仰韶文化的重要特征

彩陶

仰韶文化和大汶口文化

生产生活

仰韶文化

社会特征

处于氏族社会的兴盛时期:前期氏族成员之间地位平等,没有明显的贫富分化;晚期墓葬规模和随葬品数量出现明显的差别

仰韶文化和大汶口文化

早期代表:半坡遗址

地点 陕西西安东部半坡村

时间 距今约6000年

生产生活 主要居住在__________的房屋里;能制作精美的__________;种植________,饲养猪、狗等家畜;进行渔猎;采集野果;制作乐器陶埙;已会纺织、制衣

半地穴式

磨制石器

粟、黍

时间、地点

距今约5900—4400年;主要分布于黄河下游和淮河中下游地区

大汶口文化晚期,制陶技术有较大发展;同一群体内部已经出现了___________

贫富分化

仰韶文化和大汶口文化

社会特征

大汶口文化

农作物的种植、家畜的饲养,使原始人类有了固定的食物来源,他们不必再迁徙、流动。渐渐地,他们走出洞穴,搭建住所,过上了定居的生活,形成了原始聚落。原始农业的产生和发展是原始人类过上定居生活的根本原因。

2.河姆渡人、半坡人相比北京人、山顶洞人在生产生活上有哪些进步?

生产生活 北京人、山顶洞人 河姆渡人、半坡人

食物来源

居住条件

生产工具

主要靠采集、渔猎

种植农作物,饲养家畜,有了固定的食物来源

住在天然洞穴里

会建造房屋

使用打制石器

使用磨制石器

私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志

远古的传说

人文初祖(炎帝、黄帝)

禅让制(尧→舜→禹)

中华文明的起源

ZHONG HUA WEN MING DE QI YUAN

良渚古城、陶寺古城的考古发现证实,当时已经出现早期国家

早期国家

约在5000多年前,我国早期城市逐步形成,社会成员之间的分化加剧,以王为首的统治阶级对内进行统治,对外发动战争,从而形成了__________

早期国家和文明的起源

早期国家

文明起源

_________________________是人类进入文明社会的重要标志

私有制、阶级和国家的产生

良渚古城与陶寺古城

良渚古城 陶寺古城

地点 浙江余杭 山西襄汾

时间 距今约5300-4300年 距今约4300-4000年

考古发现 古城规模大,反映了良渚社会较高的经济发展水平和统治者较强的______________;不同墓地的随葬品对比鲜明,说明当时社会的__________已经相当明显 随葬品对比鲜明,说明当时_________严重;随葬品来源广泛,反映出各地文化因素汇聚中原

调动、组织能力

阶级分化

阶级分化

良渚古城与陶寺古城

良渚古城 陶寺古城

考古证实 距今约5000年,长江下游地区已经出现___________ 表明当时黄河中游地区已经出现了__________

意义 表明中华文明的起源和初步发展具有____________的特征 早期国家

多元一体

早期国家

远古的传说

时间

五六千年前,我国进入__________时期

阪泉大战,炎帝失败,归顺黄帝,两大部落结成联盟→涿鹿之战,蚩尤战败,______被推举为联盟首领→炎黄部落联盟以后逐渐演化为__________

黄帝

形成

炎黄部落联盟

人文初祖

部落联盟

华夏族

后人尊崇____________为中华民族的_________,近代以来,海内外华人也以“炎黄子孙”自称

炎帝和黄帝

人文初祖

远古的传说

含义

部落联盟首领传位给_______之人

尧→舜(品行高尚)→__(治水有功,被尊称为“大禹”)

禹

实行

禅让制

贤德

良渚古城和陶寺古城的考古发现证实当时长江下游地区和黄河中游地区已经出现了早期国家,中华文明有着5000多年的历史,中华文明的起源具有多元一体的特征。

1.考古发现是了解原始社会的重要依据

(1)区别:传说有夸张虚构的成分,对真实情况有不同程度的加工或改编;史实则是对历史真实情况的客观叙述和记录。

(2)联系:传说不等于史实,但它可能包含着一些真实的历史信息。

2.传说与史实的区别和联系

(一)之最类

1._________是我国境内目前已知最早的古人类之一。

2.周口店_________遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一。

3.目前,世界上最早的栽培______、___和____均发现于我国。

元谋人

北京人

水稻

粟

黍

(二)事件类

1._________:黄帝部落与炎帝部落在阪泉大战,战后两大部落结成联盟。

2.涿鹿之战:炎黄部落联盟在涿鹿打败______部落,之后黄帝被推举为部落联盟首领。

3.大禹治水:禹_________,得到民众爱戴,被尊称为“大禹”。

阪泉之战

蚩尤

治水有功

北京人已经会使用____;山顶洞人可能已经知道_____________。

山顶洞人已掌握磨光和钻孔技术,但仍使用_________;河姆渡人和半坡人使用__________。

河姆渡人住_________建筑,种植水稻;半坡人住__________房屋,种植粟、黍。

__________时期是氏族社会的兴盛时期,前期氏族成员之间地位平等,没有明显的贫富分化;大汶口文化晚期,已经出现了__________。

火

人工取火

打制石器

磨制石器

干栏式

半地穴式

仰韶文化

贫富分化

名称 生活年代 发现地点 生产、生活状况

元谋人

蓝田人 郧县人 北京人

山顶洞人

专题一 远古时期的人类活动

距今约170万年

云南元谋

距今约160万年

陕西蓝田

距今约100万年

湖北勋阳

都能够制作和使用工具

距今约70万—20万年

北京周口店龙骨山

距今约3万年

北京周口店龙骨山顶部洞穴

能够直立行走;制作和使用打制石器;会使用火;群体生活,共同劳动

使用打制石器,开始制作骨器,掌握磨光与钻孔技术;可能已经知道人工取火;具有爱美意识;过着集体生活

总结

①我国是人类起源的重要地区;②我国古人类遗址数量多,分布广泛;③考古发掘成果(化石、遗址等)是研究人类起源的重要依据

半坡遗址(仰韶文化早期代表) 河姆渡遗址(稻作农业典型代表)

异 距今时间

发现地点

原始农业 作物

工具

原始畜牧业

原始手工业

建筑 样式

原因 同 影响 约6000年

约7000年

陕西西安(黄河流域)

浙江余姚(长江流域)

粟、黍

水稻

骨器、磨制石器等

骨耜、磨制石器

猪、狗等

以猪、狗为主

彩陶、纺织、制衣

陶器、玉器、乐器、雕刻

半地穴式房屋

干栏式建筑

自然地理环境不同,北方寒冷干燥,南方湿热多雨

都处于氏族社会时期,从事原始种植业和畜牧业;会建造房屋,过着定居生活;使用磨制石器,制作陶器;出现原始艺术的萌芽

农业的起源和发展促进了人类的定居生活。人们磨制石器,制作陶器,饲养家畜。原始社会的生产力水平得到提高。原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要基础

例2 (金昌中考)河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,农作物主要是水稻;而半坡人居住半地穴式房屋,主要种植粟、黍。造成这种差异的主要因素是( )

A.地理环境 B.生活习惯

C.生产工具 D.文明程度

河姆渡人生活的长江流域气候湿热,适宜种植水稻,干栏式建筑易于通风、散热。

A

半坡人生活的黄河流域气候寒冷干燥,适宜种植粟,半地穴式房屋易于防寒。

文化遗存

文明起源

共性:①定居生活;②原始农业、畜牧业、手工业产生;③使用磨制石器,制作陶器、玉器等

(1)农业起源:以河姆渡遗址和半坡遗址为代表的原始农业为我国古代文明社会的形成奠定了重要基础

(2)早期国家:良渚古城、陶寺古城等考古发现证实,当时我国长江下游地区和黄河中游地区已经出现早期国家

专题三 从文化遗存看中华文明起源的特征

文明特征

中华文明的起源和初步发展具有多元一体的特征

(1)多元性:①从文化遗址看,有半坡遗址、河姆渡遗址和良渚遗址等;②从分布特点看,涉及黄河流域、长江流域等;③从文化特点看,不同地域有不同的文明特征

(2)一体性:各区域文明之间不断地交流和融合,共同构成了早期中华文明的主体,并逐渐走向一体

1. 【新素材】[2023·宜昌中考]我国拥有百万年的人类史、一

万年的文化史、五千多年的文明史。入选“2022年度全国

十大考古新发现”的湖北十堰学堂梁子(郧县人)遗址,是

旧石器时代遗址,填补了元谋人与北京人之间的空隙。该

遗址属于我国( A )

A

一、选择题

A. 百万年人类史范畴

B. 一万年文化史范畴

C. 五千多年文明史范畴

D. 原始农耕时代范畴

2

3

4

5

6

7

8

1

点拨:结合所学知识可知,元谋人生活在距今约170万

年,北京人生活在距今约70万—20万年,郧县人距今约

110万—80万年,该遗址填补了元谋人与北京人之间的空

隙,属于我国百万年人类史范畴,A正确。

2

3

4

5

6

7

8

1

2. [2023·厦门期末]有学者认为:“现在常说的‘新石器’与

‘旧石器’时代,是以人类获得食物来维持生计的方式为

分界线,从旧石器时代采集食物到新石器时代生产食

物。”该学者认为划分新旧石器时代的分界线是( D )

A. 打制石器的使用 B. 人工取火的出现

C. 群居生活的出现 D. 原始农业的兴起

D

2

3

4

5

6

7

8

1

3. [2024·福建中考]下图为出土于各地的新石器时期文物,它

们可用于佐证( A )

A

A. 中华早期文化分布较广

B. 游牧民族的狩猎场景

C. “龙的文化”已经定型

D. 半坡居民的耕作生活

2

3

4

5

6

7

8

1

点拨:从题干可知,玉龙出土于辽河流域,蛋壳黑陶高柄

杯出土于黄河流域,骨耜出土于长江流域,这些早期文明

成果来自不同的流域,这说明中华早期文化分布较广,A

正确。题干出土的文物是农业工具、手工业品等,未体现

狩猎场景,排除B;“‘龙的文化’已经定型”这一说明

不符合史实,而且题干不只涉及

“龙的文化”,排除C;半坡

居民的耕作生活与材料无关,

排除D。

2

3

4

5

6

7

8

1

4. 在漫长的岁月中,我们的祖先为人类文明的进步作出了重

要贡献。下面的图片共同见证了我国先民( A )

A. 已经进入原始农耕时代

B. 手工业制造达到先进水平

C. 掌握了钻孔和磨光技术

D. 学会建造房屋和使用陶器

A

2

3

4

5

6

7

8

1

5. 每件文物都以自己的姿态诉说着一个时代的故事。下列文

物能够帮助我们了解原始人类精神文化生活的是( C )

A. 浙江良渚出土的玉璧

C

B. 北京山顶洞人使用的骨针

C. 河南舞阳贾湖出土的骨笛

D. 河南龙山文化的陶觚

2

3

4

5

6

7

8

1

6. 【新情境】2023年杭州亚运会,良渚元素“无处不在”,

除火种采集仪式选在良渚古城遗址外,杭州亚运会的火

炬、吉祥物及部分场馆的设计灵感也都来自良渚文化。这

彰显了我国的( D )

A. 经济的发展繁荣 B. 政治制度优越

C. 思想理论的丰富 D. 文化底蕴深厚

D

2

3

4

5

6

7

8

1

7. [家国情怀]黄帝故里祠始建于汉代,明清时修葺。明隆庆

四年(1570年)于祠前建轩辕桥。清康熙五十四年(1715

年),新郑县令徐朝柱于祠前立“轩辕故里”碑。新郑市

多次对黄帝故里进行改造扩建,整体布局突出了“中华民

族之根”的主题,这体现出华夏民族( A )

A

A. 寻根敬祖的传统

B. 敬畏天命的意识

C. 家族观念的浓厚

D. 爱国精神的承续

2

3

4

5

6

7

8

1

二、非选择题

8. 中华文明历史悠久、源远流长。学完本单元后,历慎思同

学开展了以下历史探究活动。请你参与,完成相关要求。

活动一【探寻我国百万年人类史】

材料一:我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。

2

3

4

5

6

7

8

1

(1)图中我国境内目前已知的最早的古人类遗址位于

处;迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立

人遗址之一位于 处。(2分)

A

B

2

3

4

5

6

7

8

1

活动二【探寻我国一万年文化史】

材料二:新石器时代的遗址在我国各省各地都有发现,约有

一万余处。

2

3

4

5

6

7

8

1

图二 先民们已经过上了定居生活;不同的自

然地理环境造成了建筑的差异等

图三 出现了人工栽培的农作物;原始农业 出

现等

(2)将活动二中图一、图二、图三的考古发现与推论进行连

线。(3分)

考古发现

推论

图一

出现了制陶业,改变了先民们的生活

方式;

先民们已经有了朴素的审美观念等

2

3

4

5

6

7

8

1

活动三【探寻我国五千多年文明史】

良渚古城遗址 陶寺都城遗址

良渚古城遗址位于浙江余杭,距今约5300—4300年。古城由宫殿区、内城和外城组成。城的北面有一个复杂的水利系统,是同时期世界上规模最大的水利工程。城内外的贵族墓地里,随葬有数十件至数百件精美的玉器 陶寺都城遗址位于山西襄汾,距今约4300—4000年。城内有围墙环绕的宫城。城内有两处墓地,大型墓葬集中分布,墓中往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、陶盘等器物,表明墓主人的尊贵身份。城内还出土了小件青铜器和带有书写符号的陶壶

2

3

4

5

6

7

8

1

(3)说出活动三中遗址的考古发现有哪些共同点,并概括这些

考古发现的重要意义。(4分)

答案:共同点:都出现了宫殿或宫城;都发现了墓葬;都

发现了礼器等。重要意义:距今约5000—4000年,我国长

江流域、黄河流域都出现了早期国家。

2

3

4

5

6

7

8

1

(4)综上所述,请你为历慎思同学的历史探究活动拟定一个主

题。(2分)

答案:原始社会与中华文明的起源;中华文明探源等。

(任答一点,言之有理即可)

2

3

4

5

6

7

8

1

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史