2.1 匀速圆周运动 教案(表格式)

图片预览

文档简介

2.2 怎样研究匀速圆周运动的规律

一、教学目标

1、知识与技能

(1)理解匀速圆周运动是变速运动,有加速度

(2)掌握匀速圆周运动的向心力概念及计算方法

(3)进一步认识牛顿第二定律

2、过程与方法

(1)分析向心加速度的方向,辅助于理论的推导

(2)根据牛顿第二定律得出向心力的表达式并进行实验验证

(3)通过案例分析加深理解

3、情感、态度与价值观

通过匀速圆周运动的向心力、向心加速度的概念的建立过程,培养学生的观察能力、归纳推理能力

教学过程中渗透科学方法的教育

二、设计思路

向心力和向心加速度是较抽象的概念,曲线运动又是学生较难理解与分析的运动形式,只有让学生主动参与到探究的过程中来,使之成为探究过程的主体,才能激发他们的学习欲望,加深对知识和规律的理解。

我们应改变以往的灌输方式,给学生创设问题的情景,让学生发现问题,引导学生用科学的方法解决问题。

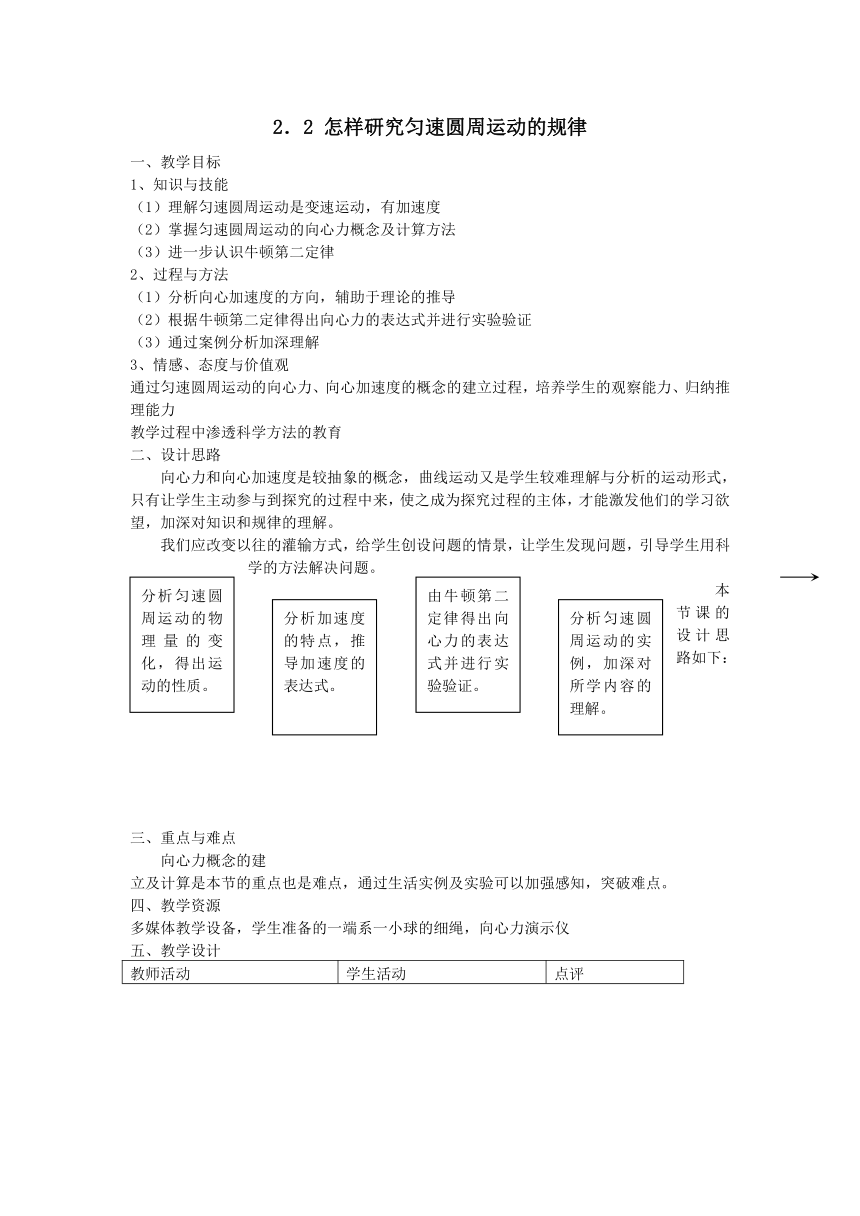

本节课的设计思路如下:

三、重点与难点

向心力概念的建

立及计算是本节的重点也是难点,通过生活实例及实验可以加强感知,突破难点。

四、教学资源

多媒体教学设备,学生准备的一端系一小球的细绳,向心力演示仪

五、教学设计

教师活动

学生活动

点评

课题的引入

提出问题:

运动状态的变化的具体表现是什么?

做匀速圆周运动的物体的速度是否变化?怎样变化?

与变速直线运动比较有和不同?

做匀速圆周运动的物体,加速度的大小和方向怎样呢?又是怎样产生的呢?

对教师提出的问题进行思考和分析,得出结论:

匀速圆周运动是变速运动,有加速度。

提出问题的形式引入,可以引发学生的思考,为主题做铺垫。

一、向心加速度

以动画演示细绳系着的小球在水平面上的匀速圆周运动。

动画演示绳子断裂后小球的运动,并引导学生观察。

根据运动情况引导学生分析向心加速度的方向:

a的方向是否与v同方向?

a在v的方向上是否有分量?

板书:向心加速度的概念,给出向心加速度的表达式。

理论推导向心加速度的表达

教师活动

仔细观察现象。

陈述观察到的现象,并对运动现象作出简要的解释。

学生讨论:

由曲线运动的条件及v的大小不变的特点,的出结论:a与v垂直。

学生可根据给出的公式讨论a与R的关系,特别对a与R成正比或反比应满足怎样的条件。

推导a与T、n的关系表达式。

学生活动

可以培养学生的观察归纳能力。

学生对现象分析并进行归纳总结可以对相关的知识及规律加深理解,并能培养归纳推理的能力。

学生间的讨论及相互的交流,可以培养学生的团结协作精神。

点评

式:

与学生一起阅读“多学一点”部分的内容,给予学生矢量运算方面的指导。

认真阅读教材,在教师的指导下,用矢量运算的方法推导向心加速度的表达式。

向心加速度的数学表达式的推导对学生的数学能力要求教高,但其中的研究物理问题的基本思想方法应让学生了解

二、向心力

由力是产生加速度的原因,给出向心力的概念。

指导学生用准备好的细线和小球进行实验,感受向心力。

提问学生能否写出向心力的公式。

引导学生根据公式分析做匀速圆周运动的物体的向心力跟那些因素有关?

实验探究:

用实验验证向心力的公式。

教师向学生解说仪器的构造及实验的方法,并请学生帮助进行实验的演示。

教师活动

进行实验,感受向心力。

尝试分析向心力的来源。

感受向心力与球的质量、线的长度、转动快慢的关系。

根据牛顿第二定律,由向心加速度的公式写出向心力的公式:

根据公式讨论并与刚才的实验感受进行比较验证。

认真观察,并记录相关的数据进行比较验证。

学生活动

有目的地指导学生进行实验,引导学生解决有关向心力的问题。

学生根据已经掌握的知识得出新的知识和规律,会感到有成就感,这是可以培养学生情感、态度、价值观的一种有效的方法。

演示实验应具有明示性,请学生帮助进行演示,可以增加实验的可信度,并可增强学习过程的参与性和主动性。

点评

三、案例分析

与学生一起阅读课本给出的案例,引导学生分析向心力的来源,解决问题。

对研究对象进行受力分析,根据运动状态分析物体的运动特点。

按“已知”、“求解”的格式完成案例要求的计算。

联系实际,对所学内容进行相关应用,并为下节课作铺垫。

四、课堂小结

回顾概念的建立过程。

总结向心力与向心加速度的特点。

回顾体会学习探究的过程。

课堂及时回顾总结,加深对所学内容的理解和记忆。

作业布置:

完成“家庭作业与活动”的相关内容。

通过课后的训练,使所学知识得到巩固,并对下节课的学习打好基础。

说明:对向心力的教学,本节完成了感知、概括、定义,即完成了个别到一般的过程和简单的再认。而进一步的再认即一般到个别,留待下节完成,所以本节对向心力的要求、教学目标定为初步掌握。

一、教学目标

1、知识与技能

(1)理解匀速圆周运动是变速运动,有加速度

(2)掌握匀速圆周运动的向心力概念及计算方法

(3)进一步认识牛顿第二定律

2、过程与方法

(1)分析向心加速度的方向,辅助于理论的推导

(2)根据牛顿第二定律得出向心力的表达式并进行实验验证

(3)通过案例分析加深理解

3、情感、态度与价值观

通过匀速圆周运动的向心力、向心加速度的概念的建立过程,培养学生的观察能力、归纳推理能力

教学过程中渗透科学方法的教育

二、设计思路

向心力和向心加速度是较抽象的概念,曲线运动又是学生较难理解与分析的运动形式,只有让学生主动参与到探究的过程中来,使之成为探究过程的主体,才能激发他们的学习欲望,加深对知识和规律的理解。

我们应改变以往的灌输方式,给学生创设问题的情景,让学生发现问题,引导学生用科学的方法解决问题。

本节课的设计思路如下:

三、重点与难点

向心力概念的建

立及计算是本节的重点也是难点,通过生活实例及实验可以加强感知,突破难点。

四、教学资源

多媒体教学设备,学生准备的一端系一小球的细绳,向心力演示仪

五、教学设计

教师活动

学生活动

点评

课题的引入

提出问题:

运动状态的变化的具体表现是什么?

做匀速圆周运动的物体的速度是否变化?怎样变化?

与变速直线运动比较有和不同?

做匀速圆周运动的物体,加速度的大小和方向怎样呢?又是怎样产生的呢?

对教师提出的问题进行思考和分析,得出结论:

匀速圆周运动是变速运动,有加速度。

提出问题的形式引入,可以引发学生的思考,为主题做铺垫。

一、向心加速度

以动画演示细绳系着的小球在水平面上的匀速圆周运动。

动画演示绳子断裂后小球的运动,并引导学生观察。

根据运动情况引导学生分析向心加速度的方向:

a的方向是否与v同方向?

a在v的方向上是否有分量?

板书:向心加速度的概念,给出向心加速度的表达式。

理论推导向心加速度的表达

教师活动

仔细观察现象。

陈述观察到的现象,并对运动现象作出简要的解释。

学生讨论:

由曲线运动的条件及v的大小不变的特点,的出结论:a与v垂直。

学生可根据给出的公式讨论a与R的关系,特别对a与R成正比或反比应满足怎样的条件。

推导a与T、n的关系表达式。

学生活动

可以培养学生的观察归纳能力。

学生对现象分析并进行归纳总结可以对相关的知识及规律加深理解,并能培养归纳推理的能力。

学生间的讨论及相互的交流,可以培养学生的团结协作精神。

点评

式:

与学生一起阅读“多学一点”部分的内容,给予学生矢量运算方面的指导。

认真阅读教材,在教师的指导下,用矢量运算的方法推导向心加速度的表达式。

向心加速度的数学表达式的推导对学生的数学能力要求教高,但其中的研究物理问题的基本思想方法应让学生了解

二、向心力

由力是产生加速度的原因,给出向心力的概念。

指导学生用准备好的细线和小球进行实验,感受向心力。

提问学生能否写出向心力的公式。

引导学生根据公式分析做匀速圆周运动的物体的向心力跟那些因素有关?

实验探究:

用实验验证向心力的公式。

教师向学生解说仪器的构造及实验的方法,并请学生帮助进行实验的演示。

教师活动

进行实验,感受向心力。

尝试分析向心力的来源。

感受向心力与球的质量、线的长度、转动快慢的关系。

根据牛顿第二定律,由向心加速度的公式写出向心力的公式:

根据公式讨论并与刚才的实验感受进行比较验证。

认真观察,并记录相关的数据进行比较验证。

学生活动

有目的地指导学生进行实验,引导学生解决有关向心力的问题。

学生根据已经掌握的知识得出新的知识和规律,会感到有成就感,这是可以培养学生情感、态度、价值观的一种有效的方法。

演示实验应具有明示性,请学生帮助进行演示,可以增加实验的可信度,并可增强学习过程的参与性和主动性。

点评

三、案例分析

与学生一起阅读课本给出的案例,引导学生分析向心力的来源,解决问题。

对研究对象进行受力分析,根据运动状态分析物体的运动特点。

按“已知”、“求解”的格式完成案例要求的计算。

联系实际,对所学内容进行相关应用,并为下节课作铺垫。

四、课堂小结

回顾概念的建立过程。

总结向心力与向心加速度的特点。

回顾体会学习探究的过程。

课堂及时回顾总结,加深对所学内容的理解和记忆。

作业布置:

完成“家庭作业与活动”的相关内容。

通过课后的训练,使所学知识得到巩固,并对下节课的学习打好基础。

说明:对向心力的教学,本节完成了感知、概括、定义,即完成了个别到一般的过程和简单的再认。而进一步的再认即一般到个别,留待下节完成,所以本节对向心力的要求、教学目标定为初步掌握。

同课章节目录

- 第一章 抛体运动

- 第01节 什么是抛体运动

- 第02节 运动的合成与分解

- 第03节 竖直方向的抛体运动

- 第04节 平抛运动

- 第05节 斜抛运动

- 第二章 圆周运动

- 第01节 匀速圆周运动

- 第02节 向心力

- 第03节 离心现象及其应用

- 第三章 万有引力定律及其应用

- 第01节 万有引力定律

- 第02节 万有引力定律的应用

- 第03节 飞向太空

- 第四章 机械能和能源

- 第01节 功

- 第02节 动能 势能

- 第03节 探究外力做功与物体动能变化的关系

- 第04节 机械能守恒定律

- 第05节 验证机械能守恒定律

- 第06节 能量 能量转化与守恒定律

- 第07节 功率

- 第08节 能源的开发与利用

- 第五章 经典力学与物理学的革命

- 第01节 经典力学的成就与局限性

- 第02节 经典时空观与相对论时空观

- 第03节 量子化现象

- 第04节 物理学——人类文明进步的阶梯