43 第一部分 第五章 课时32 海—气相互作用 海洋与人类 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019)

文档属性

| 名称 | 43 第一部分 第五章 课时32 海—气相互作用 海洋与人类 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

第一部分 自然地理

第五章 地球上的水

课时32 海—气相互作用 海洋与人类

夯实·基础知识

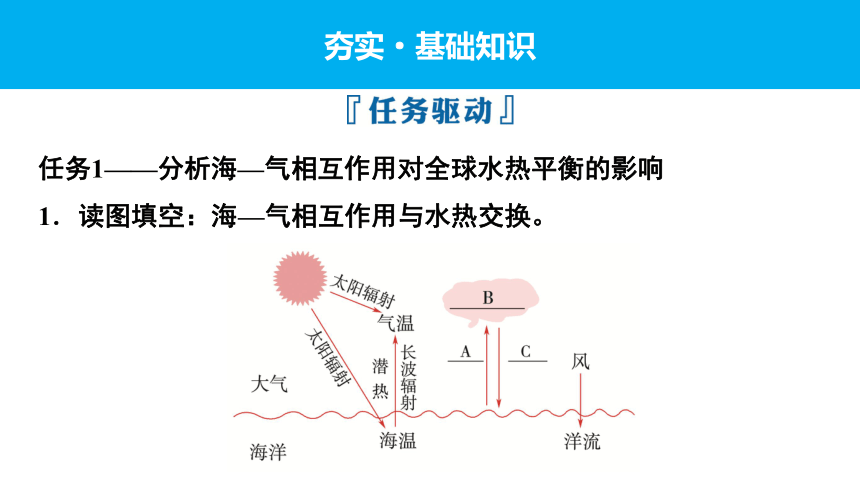

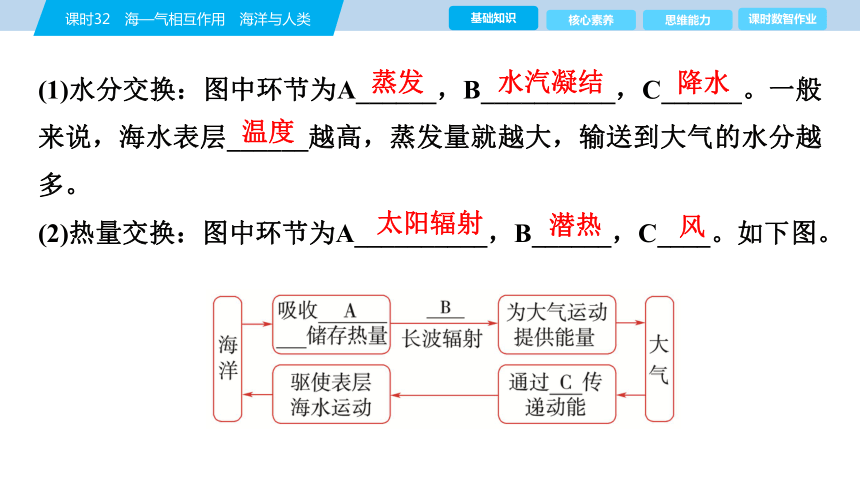

任务1——分析海—气相互作用对全球水热平衡的影响

1.读图填空:海—气相互作用与水热交换。

(1)水分交换:图中环节为A______,B__________,C______。一般来说,海水表层______越高,蒸发量就越大,输送到大气的水分越多。

(2)热量交换:图中环节为A__________,B______,C____。如下图。

蒸发

水汽凝结

降水

温度

太阳辐射

潜热

风

2.简答:海—气相互作用维持全球水热平衡的基础是什么?

提示:大气环流和大洋环流。

3.判断:关于海—气相互作用与全球水热平衡的正误。

(1)海—气相互作用,进行水分交换,构成地球上生生不息的水循环。 ( )

(2)地球上的水时时刻刻都在循环运动,从长期来看,各个区域的总水量没有什么变化。 ( )

(3)大洋环流既影响海洋热量的分布,又影响海洋向大气的热量输送过程。 ( )

(4)中纬度通过海洋与大气之间的交换,大气将热量向低纬度地区输送。 ( )

√

×

√

×

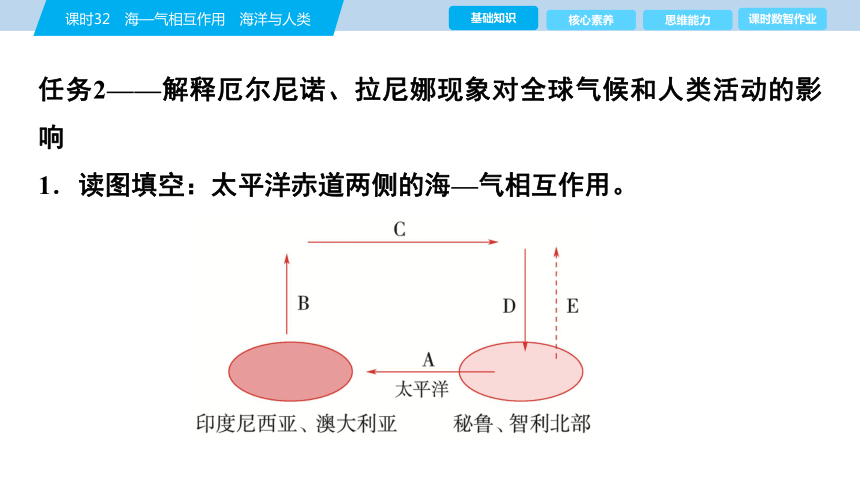

任务2——解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响

1.读图填空:太平洋赤道两侧的海—气相互作用。

(1)正常年份该地区的大气环流是___—___—___—___—___(图中字母)。智利等国盛行下沉气流,降水稀少。

(2)厄尔尼诺年份,减弱的是______,增强的是 ___。造成秘鲁等太平洋东岸地区降水______,印度尼西亚等太平洋西岸地区降水______。

(3)拉尼娜年份,增强的是 ___。

A

B

C

D

A

A、B

E

增多

减少

D

2.判断:关于厄尔尼诺和拉尼娜的正误。

(1)厄尔尼诺年秘鲁冷水性鱼类因不适应温暖海域的环境而大量死亡。 ( )

(2)厄尔尼诺年海水增加二氧化碳释放、加剧全球变暖。 ( )

(3)拉尼娜年智利地区降水偏多。 ( )

√

×

×

任务3——说明海洋与人类活动的关系

1.简答:人类开发和利用海洋的方式有哪些?

提示:海水养殖、石油开采、填海造陆、海洋交通运输等。

2.判断:关于海洋与人类活动的正误。

(1)海洋生物资源又称海洋水产资源,是指海洋中蕴藏的经济动物群体。 ( )

(2)海洋石油资源储量约占全球石油资源总储量的一半以上。 ( )

(3)海洋空间资源的利用包括运输空间、海水生产生活空间等。 ( )

(4)人类活动对海岸带的影响尤为突出。 ( )

×

×

√

√

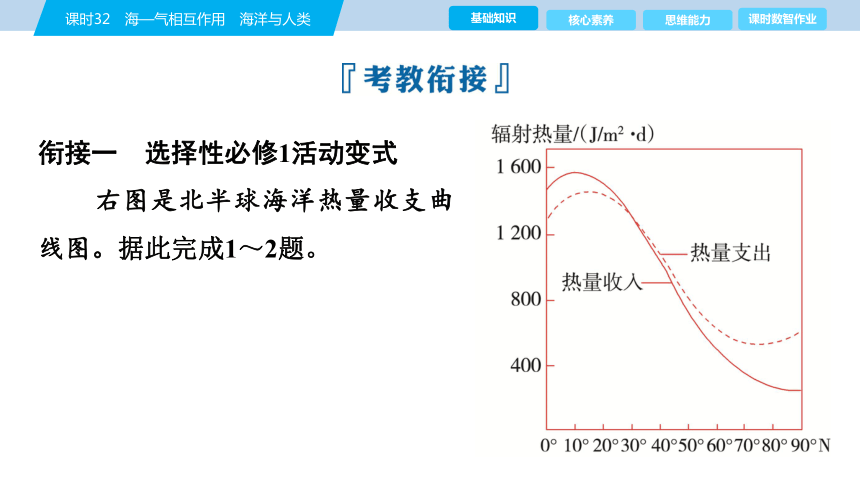

衔接一 选择性必修1活动变式

右图是北半球海洋热量收支曲线图。据此完成1~2题。

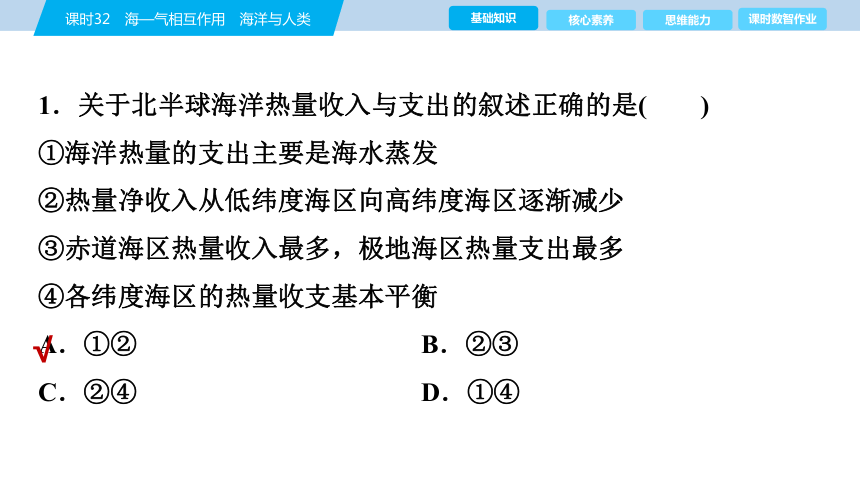

1.关于北半球海洋热量收入与支出的叙述正确的是( )

①海洋热量的支出主要是海水蒸发

②热量净收入从低纬度海区向高纬度海区逐渐减少

③赤道海区热量收入最多,极地海区热量支出最多

④各纬度海区的热量收支基本平衡

A.①② B.②③

C.②④ D.①④

√

2.有关海洋表层水温的叙述,正确的是( )

①暖流流经海区的水温均温高于寒流流经海区

②洋流可减小高低纬度海区之间的水温差异

③水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部

④各海区之间热量交换的速度基本一致

A.①② B.①④

C.②④ D.②③

√

1.A 2.D [第1题,海水热量收入来自太阳辐射,支出是海水蒸发耗热,因此①正确。热量净收入等于热量收入减热量支出,由图可知,热量净收入从低纬度向高纬度逐渐减少,②正确。由图可知,热量收入最多的海区大致在北纬10°左右,热量支出最多的海区大致在北纬20°左右,③错误。各纬度海区的热量收支不平衡,④错误。①②正确 。第2题,暖流流经海区的水温均温不一定高于寒流流经海区,①错误。洋流是调节高纬、低纬各海区之间热量平衡的主要方式,因此可减小高低纬度海区之间的水温差异,②正确。受海陆热力性质差异的影响,水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部,③正确。各海区之间热量交换的速度不一致,受到风力大小、海水密度差异等诸多因素影响,④错误。故选D。]

衔接二 选择性必修1阅读变式

根据国家气候中心监测,2023年5月开始发生中等强度的厄尔尼诺事件,其峰值出现在2023年12月,目前进入了衰退期,本次厄尔尼诺事件持续到2024年的春季前期。下图为正常年份太平洋上空的大气热力环流模式图。据此完成3~4题。

3.2023年厄尔尼诺事件发生时( )

A.a增强 B.b减弱

C.c增强 D.d不变

4.2023年厄尔尼诺事件的影响可能是( )

A.澳大利亚东部多发洪涝灾害

B.日本遭受台风多

C.秘鲁渔场增产

D.印度尼西亚干旱

√

√

3.B 4.D [第3题,太平洋赤道地区的海气环流叫作沃克环流。当厄尔尼诺现象发生时,太平洋中东部水温异常变暖,中东部下沉气流减弱甚至出现上升气流,西太平洋上升气流减弱甚至出现下沉气流,使得整个环流体系减弱,沃克环流减弱甚至逆转。第4题,厄尔尼诺现象下,赤道中东太平洋海水异常增温,削弱沃克环流,太平洋西部气温较低,盛行下沉气流,降水减少,气候干旱。秘鲁位于太平洋东岸,寒流势力减弱,饵料减少,渔业减产。印度尼西亚、澳大利亚位于太平洋西岸,盛行下沉气流,降水减少,气候干旱。厄尔尼诺现象发生时,由于秘鲁寒流减弱,南赤道暖流减弱,西太平洋附近热量减少,导致副高位置偏南,易形成台风的海区被副高控制,不易形成台风,故登陆日本的台风减少。故选D。]

提升·核心素养

1.海—气相互作用

(1)海—气水热交换过程

(2)影响海—气水热交换的因素

(3)海洋对大气温度的调节作用

(4)海—气相互作用与水热交换及水热平衡

2.厄尔尼诺与拉尼娜现象及其影响

(1)基本原理

(2)对地理环境的影响

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

洋流 温暖海水从赤道向南流动,迫使秘鲁寒流向西流动 秘鲁寒流强盛,冷水沿赤道附近海域向西扩散到更远;赤道逆流减弱

水温 太平洋西岸降低,东岸增高 太平洋西岸增高,东岸降低

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

天气 气候 太平洋西岸的澳大利亚以及印度、非洲等地出现严重旱灾,东岸荒漠地带暴雨成灾 赤道中、东太平洋海域,海面气压偏高,降水偏少;在赤道西太平洋海域,海面气压偏低,降水偏多

生物 太平洋东岸海区上升流减弱,营养物质减少,浮游生物和鱼类死亡 -

[规律总结] “三看”海—气相互作用

1.从综合过程来看

“海—气相互作用”属于自然地理过程中的物理过程,海洋和大气进行广泛的水分和热量交换,物质组成保持不变,仅发生了位置变化和形态变化。

2.从要素过程来看

(1)大气过程:包括大气热力过程和大气动力过程,“海—气相互作用”主要涉及大气热力过程中的辐射输送过程和潜热输送过程,海水吸收太阳辐射而增温,增温的海水通过传导、对流等方式加热近海面大气,并通过长波辐射的形式将热量传给大气,体现了辐射输送。

(2)海水蒸发吸热、凝结放热的过程:即水在相态变化时发生的热量变化,体现了潜热输送。

(3)大气动力过程:即物质和能量在高低纬度间、海陆间和高低空间输送。水文过程主要涉及洋流运动,南半球东南信风将大量表层海水吹离海岸,位于深层的海水向上移动形成上升补偿流,东西太平洋冷热不均,这也是沃克环流形成的基础。

3.从动力因子来看

“海—气相互作用”主要的动力来源为太阳能以及太阳能派生而来的水能和风能。

培养·思维能力

(2023·北京卷)暴雨引发的洪水挟带泥沙进入湖泊后,沉积形成砂质纹层。某地湖泊中砂质纹层出现频次与厄尔尼诺事件频次呈正相关。推算的厄尔尼诺事件频次如图所示。读图,完成(1)~(2)题。

(1)由图可知( )

A.距今1 200年左右该地气候较稳定

B.距今3 500年该地河流侵蚀作用强

C.厄尔尼诺事件导致该地暴雨频发

D.全球气温下降引发厄尔尼诺现象

(2)该地最可能位于( )

A.印度洋沿岸 B.大西洋西岸

C.亚欧大陆东部 D.南美洲西部

√

√

【解题导引】

(1)距今1 200年左右厄尔尼诺事件频次高→气候不稳定;距今3 500年厄尔尼诺事件频次低→暴雨出现频率低→河流侵蚀作用弱;湖泊中砂质纹层出现频次与厄尔尼诺事件频次呈正相关→砂质纹层是暴雨引发的洪水所挟带的泥沙沉积形成→厄尔尼诺事件导致该地暴雨频发

(2)厄尔尼诺年是东太平洋海水异常升温的现象→东太平洋下沉气流减弱或消失→气候由干燥少雨变成多雨→易引发洪涝灾害。西太平洋上升气流减弱或消失→气候由温润多雨转变为干燥少雨。该地受厄尔尼诺影响→暴雨增多→应位于东太平洋沿岸地区

根据图文信息判断,距今1 200年左右时,秘鲁沿海渔民的渔获量会有何变化?

提示:距今1 200年左右时,厄尔尼诺事件频次高,秘鲁沿海渔民的渔获量不稳定。当厄尔尼诺现象发生时,秘鲁渔场因水温升高,饵料减少,鱼类死亡,会导致沿海渔民的渔获量大大减少。

视角一 海—气相互作用

(2024·葫芦岛一模)由于全球变暖导致极地地区气温上升,其中北极地区增温速度是其他地区的两倍,这就是北极放大效应。该放大效应使得北极地区增温具有明显的季节差异。据此完成1~2题。

1.北极放大效应产生的主要原因可能是( )

A.太阳辐射增强 B.海—气热传导增强

C.大气环流增强 D.冰雪的反射率增大

2.北极地区明显增温出现的季节可能是( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

√

√

1.B 2.D [第1题,北极地区的太阳辐射量本身并没有增多,而是吸收的热量变多了,A错误;海水吸收和储存的热量增多,进而加热近地面及低层大气,使近地面升温,同时低层大气也会对地表有反加热作用,B正确;温度升高导致北极地区的大气压力差异减小,破坏了极地和中纬度地区的环流系统,C错误;海冰的融化导致冰面的冰雪反射率降低,D错误。第2题,因为夏季是融冰季,海冰融化将吸收潜热,且此时北极低空大气温度高于海表温度,海水相当于大气的冷源。随着海冰的消融,更多的热量由大气传入海洋用于融冰和加热上层海水,这使得夏季的低空大气不能显著升温。入秋,海冰开始凝结释放潜热,入冬更为明显,且此时低空大气温度远低于海水温度,海冰的减少使得海水将更多热量释放到大气中导致低空大气显著增暖。海水对大气的这种延迟放热机制是北极低空在夏季增温不显著而在冬季增温显著的主要原因。]

视角二 海洋与人类

(2025·重庆模拟)海洋温差能指海洋表层海水和深层海水之间由温度差(年均20℃左右)而形成的热能。2023年9月,我国首套海洋漂浮式温差能发电装置在我国南海1 900米深处试验成功。据此完成3~4题。

3.南海深海区域发电效率最高的月份是( )

A.4月 B.6月 C.8月 D.10月

4.利用温差能发电所抽取的深层海水,可以直接应用的领域为( )

A.农业灌溉 B.海洋运输

C.生活用水 D.工业制冷

√

√

3.C 4.D [第3题,海洋浅层海水与深层海水温差越大,其海洋温差能越大,而深层水温较低且季节差异小,故主要分析表层水温。南海深海区域夏季表层海水接受太阳辐射时间最长,强度最大,表层海水温度最高,与深层海水温差最大,发电效率最高,故发电效率最高的月份是8月 。第4题,深层海水为咸水,故不能作为农业灌溉水源,A错误;深层海水无法直接影响海洋运输,B错误;深层海水为咸水,不能直接作为生活用水,C错误;深层海水温度低,可以做制冷系统的水源,D正确。]

(建议用时:30分钟,分值:40分)

一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

为了更好地揭示海雾发生和消亡前后的气象和水文要素特征变化,以期对珠江口海雾生消预报有一定的指示意义,下图给出了全部典型海雾个例中各要素随时间演变的合成分析,考察时段是海雾发生(实线所示)和消散(虚线所示)前后各2小时。研究表明,00—04时雾生成频率大,05—10时消散频率大。据此完成1~2题。

课时数智作业(三十二) 海—气相互作用 海洋与人类

珠江口海雾生成(实线)和消散(虚线)前后各2小时内各要素随时间的演变情况图

1.海雾过程发生时,珠江口海域附近气象和水文条件是( )

A.相对湿度大,风速较小,海—气温差小

B.相对湿度大,风速较大,海—气温差小

C.相对湿度小,风速较小,海—气温差小

D.相对湿度小,风速较大,海—气温差小

√

2.结合雾生成和消散时间,推测珠江口海雾类型是( )

A.蒸发雾 B.辐射雾

C.地形雾 D.锋面雾

√

1.A 2.B [第1题,雾是空气中水汽凝结而成的小水滴,因此海雾发生时,珠江口海域附近相对湿度较大,C、D错误;当风速较大时,会吹散海雾,所以海雾过程发生时,珠江口海域的风速应该相对较小,B错误,A正确 。第2题,由于00—04时雾生成频率大,05—10时消散频率大,说明珠江口海雾主要出现在凌晨,由于凌晨近地面气温较低,辐射冷却会使近地表的水汽凝结形成雾,所以珠江口海雾类型是辐射雾,B正确;锋面雾经常发生在冷暖空气交界的锋面附近,地形雾是由水汽受地形因素抬升,冷却凝结形成的雾,蒸发雾是由于蒸发过程,空气中水汽增加而形成的雾,均不是主要出现在凌晨,所以均不是珠江口海雾类型,A、C、D错误。 ]

(2024·秦皇岛模拟)斜温层是大体积流体内一层很明显的薄层。在该层内的温度随深度变化较该层之上或之下温度变化均较快。斜温层的厚度及其变化与季节和气候变化、纬度和局部环境条件(如潮汐和水流等)有很大关系。下图示意赤道太平洋东、西两岸海水斜温层的厚度变化。据此完成3~4题。

3.图中赤道太平洋东、西两岸斜温层厚度变化的主导因素是( )

A.潮水涨落 B.季节更替

C.信风强弱 D.海陆轮廓

4.若赤道西太平洋斜温层厚度增加时,则该海域及其沿岸( )

A.渔业增产 B.均温变高

C.降水减少 D.海侵减弱

√

√

3.C 4.B [第3题,一般在大洋表层由于对流和风浪会引起海水的强烈混合,水温均匀,垂直梯度小,深水层海水受外部条件影响小,水温一般变化也很小,而处于二者之间的斜温层水温变化显著。据图可知,正常年份,受赤道太平洋附近自东向西的信风吹拂,太平洋西侧暖海水堆积,东侧冷海水上泛,使得太平洋西侧斜温层厚度大于东侧,当信风增强时,赤道太平洋西侧斜温层厚度也相应增大,赤道太平洋东侧相反。因此图中斜温层厚度变化的主要影响因素是信风强弱,C正确;赤道太平洋两侧终年高温,无明显的季节变化,B错误;海陆轮廓对水温不产生影响,D错误;潮水周期性的涨落也不会对水温产生明显影响,A错误。第4题,若赤道西太平洋斜温层厚度增加,说明出现拉尼娜现象,太平洋西岸暖海水堆积,均温变高,B正确;盛行上升气流,降水增多,C错误;海侵增强,D错误;冷海水上泛减弱,渔业减产,A错误。故选B。]

(2024·宁波三模)如图为热带西太平洋63年的潜热(海水蒸发吸收的热量或水汽凝结释放的热量)平均分布图(虚线)。研究发现该区域海—气温差增大时潜热释放增加。据此完成5~6题。

5.图中四地潜热值可能为( )

A.①1 800 B.②2 300

C.③1 500 D.④1 500

6.影响②地潜热数值的主要因素有( )

①西北季风 ②暖流 ③东南季风 ④热带气旋

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

√

√

5.B 6.A [第5题,①潜热值应大于1 800,小于2 000,A错误;②潜热值应大于2 200,小于2 400,B正确;③潜热值应小于1 400,大于1 200,C错误;④潜热值应大于1 600,小于1 800,D错误。第6题,②地受日本暖流影响,暖流增温增湿,海水温度较高,蒸发旺盛,潜热释放多;同时该地冬季受西北季风影响,西北季风从相对较冷的陆地吹来,当它吹到相对温暖的②海域时,会使该海域的海气之间形成较大温差,从而导致潜热释放增加,①②正确;夏季盛行东南季风,此时海水温度也较高,东南季风不能使海气温差增大,对该地潜热数值影响较小,③错误;热带气旋对该地潜热数值有一定影响,但热带气旋的发生具有偶然性和不确定性,从较长时间尺度看,影响时间短,不能持续稳定的影响该区域,不是主要因素,④错误。]

(2024·唐山二模)海洋表层水体存在一个混合层,混合层内海水的温度和盐度变化不大。混合层之下为温、盐跃层,海水的温度和盐度均发生急剧变化。海洋调查发现,某次台风过境期间,我国中沙群岛海域的海水温盐结构受到强烈影响(如图)。据此完成7~8题。

7.与过境前相比,此次台风过境期间中沙群岛海域( )

A.0~10 m深度海水温度升高

B.海水混合层厚度明显减少

C.0~10 m深度海水盐度稳定

D.海水跃层的温盐变化一致

8.此次台风过境期间,中沙群岛海域表层海水温度出现明显变化的主要原因是( )

A.太阳辐射加强 B.海—气相互作用增强

C.冷锋系统过境 D.高纬度表层海水流入

√

√

7.C 8.B [第7题,据台风过境前和台风过境期间的海水温度变化可知,在0~10 m深度,海水台风过境前的水温超过25 ℃,但台风过境期间这一深度的海水温度下降到25 ℃,说明海水温度下降,A错误;混合层内海水的温度和盐度变化不大,据图示可知,台风过境前0~20 m深度的海水温度和盐度变化不大,而台风过境期间这一深度接近40 m,说明台风过境期间海水混合层厚度明显增加,B错误;据图示信息可知,0~10 m深度海水盐度在台风过境前和过境期间几乎是一样的,说明这一深度海水盐度稳定,C正确;据图示信息可知,海水跃层的温盐变化趋势不一致,D错误。

第8题,此次台风过境期间,中沙群岛海域表层海水温度有明显的下降,台风可能会带来风暴潮,搅动海水,使海水和周围大气的热量交换更加充分频繁,台风一般伴随着气温下降,所以造成了表层海水水温下降,B正确;台风过境期间太阳辐射减弱,A错误;台风属于气旋天气系统,与冷锋关系不大,C错误;没有题干信息表明在台风期间有高纬度表层海水流入,D错误。]

(2024·永州三模)海水表面温度(英文简称SST)体现了海洋内、外动力过程及海—气相互作用的综合结果,其变化深受气候、陆地地面环境和海水动力作用的影响。下图示意长江口地区多年月平均气温与该河口邻近海域SST变化曲线。读图,完成9~10题。

9.影响长江口邻近海域SST的最主要因素是( )

A.大气温度 B.季风环流

C.长江径流 D.海水运动

10.该地区海—气相互作用最弱的月份是( )

A.1月 B.4月

C.9月 D.12月

√

√

9.A 10.B [第9题,长江口地区多年月平均气温曲线与该河口邻近海域SST变化曲线的形状极为相似,大致呈正相关。因此可推断大气温度对长江口邻近海域海水表面温度起决定性作用,即大气温度的变化,通过海—气相互作用,使SST也发生明显的响应,A正确;季风环流、长江径流、海水运动都会影响长江口邻近海域的SST,但不是最主要因素,B、C、D错误。

第10题,当河口地区多年月平均气温与该河口邻近海域SST接近(或)相等时,海—气相互作用最弱。在图中对应的1、4、9、12月处分别作一条垂线将会看到它与河口地区多年月平均气温及邻近海域SST分别有一个交点,再分别通过两个交点作垂直于纵坐标的直线,直线与左右坐标的交点即为邻近海域海水表面温度和该河口多年月平均气温。由此可判断邻近海域海水表面温度和该河口多年月平均气温4月份时温差最小,海—气相互作用最弱,B正确;1、9、12月的温差均大于4月,A、C、D错误。]

二、非选择题(共1小题,共10分)

11.(2025·上海模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(10分)

材料一 索马里(如图)是位于非洲大陆最东部的国家。2023年10月下旬,索马里及周边多国出现持续暴雨引发洪水,灾情严重。专家认为,此次区域性暴雨和洪涝是由厄尔尼诺和印度洋偶极子两种海温异常现象综合影响造成的。

材料二 印度洋偶极子,发生在热带印度洋海域,由印度洋东、西部海洋表面温差引起,通过海—气相互作用,可对周边地区的气候产生重要影响。当印度洋西部的温度高于东部时,为正偶极,反之为负偶极。有研究表明,印度洋偶极子与热带太平洋的海温异常关系密切。据监测,2023年10月形成一次中等强度厄尔尼诺事件,同时热带印度洋偶极子为正位相,强度偏强。

(1)印度洋“正偶极子”现象是影响此次索马里等国洪水泛滥的原因之一,在下图短线上用箭头标出其环流方向。(4分)

(2)分析2023年秋冬的厄尔尼诺和印度洋“正偶极子”现象给澳大利亚同期的天气带来的影响。(6分)

[解析] 第(1)题,当印度洋西部的温度高于东部时,为正偶极,反之为负偶极,“正偶极子”发生时为印度洋西部,即索马里地区水温偏高,盛行上升气流;印度洋东部水温较低,盛行下沉气流;环流圈为顺时针方向。

第(2)题,厄尔尼诺现象会削弱沃克环流,即东南信风减弱,南赤道暖流减弱,赤道太平洋西部海域水温降低,使澳大利亚东部沿岸的上升气流减弱,下沉气流活跃,降水减少。而印度洋“正偶极子”出现时,印度洋东部即澳大利亚西岸海域气温低,也盛行下沉气流,干旱少雨;两种现象叠加,会加重澳大利亚高温干旱的天气。

[答案]

(1)

(2)厄尔尼诺现象会削弱沃克环流,使澳大利亚东部沿岸的上升气流减弱,下沉气流活跃,降水减少;印度洋“正偶极子”出现时,澳大利亚西岸海域气温低,也盛行下沉气流,干旱少雨;两种现象叠加,会加重澳大利亚高温干旱的天气。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第五章 地球上的水

课时32 海—气相互作用 海洋与人类

夯实·基础知识

任务1——分析海—气相互作用对全球水热平衡的影响

1.读图填空:海—气相互作用与水热交换。

(1)水分交换:图中环节为A______,B__________,C______。一般来说,海水表层______越高,蒸发量就越大,输送到大气的水分越多。

(2)热量交换:图中环节为A__________,B______,C____。如下图。

蒸发

水汽凝结

降水

温度

太阳辐射

潜热

风

2.简答:海—气相互作用维持全球水热平衡的基础是什么?

提示:大气环流和大洋环流。

3.判断:关于海—气相互作用与全球水热平衡的正误。

(1)海—气相互作用,进行水分交换,构成地球上生生不息的水循环。 ( )

(2)地球上的水时时刻刻都在循环运动,从长期来看,各个区域的总水量没有什么变化。 ( )

(3)大洋环流既影响海洋热量的分布,又影响海洋向大气的热量输送过程。 ( )

(4)中纬度通过海洋与大气之间的交换,大气将热量向低纬度地区输送。 ( )

√

×

√

×

任务2——解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响

1.读图填空:太平洋赤道两侧的海—气相互作用。

(1)正常年份该地区的大气环流是___—___—___—___—___(图中字母)。智利等国盛行下沉气流,降水稀少。

(2)厄尔尼诺年份,减弱的是______,增强的是 ___。造成秘鲁等太平洋东岸地区降水______,印度尼西亚等太平洋西岸地区降水______。

(3)拉尼娜年份,增强的是 ___。

A

B

C

D

A

A、B

E

增多

减少

D

2.判断:关于厄尔尼诺和拉尼娜的正误。

(1)厄尔尼诺年秘鲁冷水性鱼类因不适应温暖海域的环境而大量死亡。 ( )

(2)厄尔尼诺年海水增加二氧化碳释放、加剧全球变暖。 ( )

(3)拉尼娜年智利地区降水偏多。 ( )

√

×

×

任务3——说明海洋与人类活动的关系

1.简答:人类开发和利用海洋的方式有哪些?

提示:海水养殖、石油开采、填海造陆、海洋交通运输等。

2.判断:关于海洋与人类活动的正误。

(1)海洋生物资源又称海洋水产资源,是指海洋中蕴藏的经济动物群体。 ( )

(2)海洋石油资源储量约占全球石油资源总储量的一半以上。 ( )

(3)海洋空间资源的利用包括运输空间、海水生产生活空间等。 ( )

(4)人类活动对海岸带的影响尤为突出。 ( )

×

×

√

√

衔接一 选择性必修1活动变式

右图是北半球海洋热量收支曲线图。据此完成1~2题。

1.关于北半球海洋热量收入与支出的叙述正确的是( )

①海洋热量的支出主要是海水蒸发

②热量净收入从低纬度海区向高纬度海区逐渐减少

③赤道海区热量收入最多,极地海区热量支出最多

④各纬度海区的热量收支基本平衡

A.①② B.②③

C.②④ D.①④

√

2.有关海洋表层水温的叙述,正确的是( )

①暖流流经海区的水温均温高于寒流流经海区

②洋流可减小高低纬度海区之间的水温差异

③水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部

④各海区之间热量交换的速度基本一致

A.①② B.①④

C.②④ D.②③

√

1.A 2.D [第1题,海水热量收入来自太阳辐射,支出是海水蒸发耗热,因此①正确。热量净收入等于热量收入减热量支出,由图可知,热量净收入从低纬度向高纬度逐渐减少,②正确。由图可知,热量收入最多的海区大致在北纬10°左右,热量支出最多的海区大致在北纬20°左右,③错误。各纬度海区的热量收支不平衡,④错误。①②正确 。第2题,暖流流经海区的水温均温不一定高于寒流流经海区,①错误。洋流是调节高纬、低纬各海区之间热量平衡的主要方式,因此可减小高低纬度海区之间的水温差异,②正确。受海陆热力性质差异的影响,水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部,③正确。各海区之间热量交换的速度不一致,受到风力大小、海水密度差异等诸多因素影响,④错误。故选D。]

衔接二 选择性必修1阅读变式

根据国家气候中心监测,2023年5月开始发生中等强度的厄尔尼诺事件,其峰值出现在2023年12月,目前进入了衰退期,本次厄尔尼诺事件持续到2024年的春季前期。下图为正常年份太平洋上空的大气热力环流模式图。据此完成3~4题。

3.2023年厄尔尼诺事件发生时( )

A.a增强 B.b减弱

C.c增强 D.d不变

4.2023年厄尔尼诺事件的影响可能是( )

A.澳大利亚东部多发洪涝灾害

B.日本遭受台风多

C.秘鲁渔场增产

D.印度尼西亚干旱

√

√

3.B 4.D [第3题,太平洋赤道地区的海气环流叫作沃克环流。当厄尔尼诺现象发生时,太平洋中东部水温异常变暖,中东部下沉气流减弱甚至出现上升气流,西太平洋上升气流减弱甚至出现下沉气流,使得整个环流体系减弱,沃克环流减弱甚至逆转。第4题,厄尔尼诺现象下,赤道中东太平洋海水异常增温,削弱沃克环流,太平洋西部气温较低,盛行下沉气流,降水减少,气候干旱。秘鲁位于太平洋东岸,寒流势力减弱,饵料减少,渔业减产。印度尼西亚、澳大利亚位于太平洋西岸,盛行下沉气流,降水减少,气候干旱。厄尔尼诺现象发生时,由于秘鲁寒流减弱,南赤道暖流减弱,西太平洋附近热量减少,导致副高位置偏南,易形成台风的海区被副高控制,不易形成台风,故登陆日本的台风减少。故选D。]

提升·核心素养

1.海—气相互作用

(1)海—气水热交换过程

(2)影响海—气水热交换的因素

(3)海洋对大气温度的调节作用

(4)海—气相互作用与水热交换及水热平衡

2.厄尔尼诺与拉尼娜现象及其影响

(1)基本原理

(2)对地理环境的影响

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

洋流 温暖海水从赤道向南流动,迫使秘鲁寒流向西流动 秘鲁寒流强盛,冷水沿赤道附近海域向西扩散到更远;赤道逆流减弱

水温 太平洋西岸降低,东岸增高 太平洋西岸增高,东岸降低

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

天气 气候 太平洋西岸的澳大利亚以及印度、非洲等地出现严重旱灾,东岸荒漠地带暴雨成灾 赤道中、东太平洋海域,海面气压偏高,降水偏少;在赤道西太平洋海域,海面气压偏低,降水偏多

生物 太平洋东岸海区上升流减弱,营养物质减少,浮游生物和鱼类死亡 -

[规律总结] “三看”海—气相互作用

1.从综合过程来看

“海—气相互作用”属于自然地理过程中的物理过程,海洋和大气进行广泛的水分和热量交换,物质组成保持不变,仅发生了位置变化和形态变化。

2.从要素过程来看

(1)大气过程:包括大气热力过程和大气动力过程,“海—气相互作用”主要涉及大气热力过程中的辐射输送过程和潜热输送过程,海水吸收太阳辐射而增温,增温的海水通过传导、对流等方式加热近海面大气,并通过长波辐射的形式将热量传给大气,体现了辐射输送。

(2)海水蒸发吸热、凝结放热的过程:即水在相态变化时发生的热量变化,体现了潜热输送。

(3)大气动力过程:即物质和能量在高低纬度间、海陆间和高低空间输送。水文过程主要涉及洋流运动,南半球东南信风将大量表层海水吹离海岸,位于深层的海水向上移动形成上升补偿流,东西太平洋冷热不均,这也是沃克环流形成的基础。

3.从动力因子来看

“海—气相互作用”主要的动力来源为太阳能以及太阳能派生而来的水能和风能。

培养·思维能力

(2023·北京卷)暴雨引发的洪水挟带泥沙进入湖泊后,沉积形成砂质纹层。某地湖泊中砂质纹层出现频次与厄尔尼诺事件频次呈正相关。推算的厄尔尼诺事件频次如图所示。读图,完成(1)~(2)题。

(1)由图可知( )

A.距今1 200年左右该地气候较稳定

B.距今3 500年该地河流侵蚀作用强

C.厄尔尼诺事件导致该地暴雨频发

D.全球气温下降引发厄尔尼诺现象

(2)该地最可能位于( )

A.印度洋沿岸 B.大西洋西岸

C.亚欧大陆东部 D.南美洲西部

√

√

【解题导引】

(1)距今1 200年左右厄尔尼诺事件频次高→气候不稳定;距今3 500年厄尔尼诺事件频次低→暴雨出现频率低→河流侵蚀作用弱;湖泊中砂质纹层出现频次与厄尔尼诺事件频次呈正相关→砂质纹层是暴雨引发的洪水所挟带的泥沙沉积形成→厄尔尼诺事件导致该地暴雨频发

(2)厄尔尼诺年是东太平洋海水异常升温的现象→东太平洋下沉气流减弱或消失→气候由干燥少雨变成多雨→易引发洪涝灾害。西太平洋上升气流减弱或消失→气候由温润多雨转变为干燥少雨。该地受厄尔尼诺影响→暴雨增多→应位于东太平洋沿岸地区

根据图文信息判断,距今1 200年左右时,秘鲁沿海渔民的渔获量会有何变化?

提示:距今1 200年左右时,厄尔尼诺事件频次高,秘鲁沿海渔民的渔获量不稳定。当厄尔尼诺现象发生时,秘鲁渔场因水温升高,饵料减少,鱼类死亡,会导致沿海渔民的渔获量大大减少。

视角一 海—气相互作用

(2024·葫芦岛一模)由于全球变暖导致极地地区气温上升,其中北极地区增温速度是其他地区的两倍,这就是北极放大效应。该放大效应使得北极地区增温具有明显的季节差异。据此完成1~2题。

1.北极放大效应产生的主要原因可能是( )

A.太阳辐射增强 B.海—气热传导增强

C.大气环流增强 D.冰雪的反射率增大

2.北极地区明显增温出现的季节可能是( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

√

√

1.B 2.D [第1题,北极地区的太阳辐射量本身并没有增多,而是吸收的热量变多了,A错误;海水吸收和储存的热量增多,进而加热近地面及低层大气,使近地面升温,同时低层大气也会对地表有反加热作用,B正确;温度升高导致北极地区的大气压力差异减小,破坏了极地和中纬度地区的环流系统,C错误;海冰的融化导致冰面的冰雪反射率降低,D错误。第2题,因为夏季是融冰季,海冰融化将吸收潜热,且此时北极低空大气温度高于海表温度,海水相当于大气的冷源。随着海冰的消融,更多的热量由大气传入海洋用于融冰和加热上层海水,这使得夏季的低空大气不能显著升温。入秋,海冰开始凝结释放潜热,入冬更为明显,且此时低空大气温度远低于海水温度,海冰的减少使得海水将更多热量释放到大气中导致低空大气显著增暖。海水对大气的这种延迟放热机制是北极低空在夏季增温不显著而在冬季增温显著的主要原因。]

视角二 海洋与人类

(2025·重庆模拟)海洋温差能指海洋表层海水和深层海水之间由温度差(年均20℃左右)而形成的热能。2023年9月,我国首套海洋漂浮式温差能发电装置在我国南海1 900米深处试验成功。据此完成3~4题。

3.南海深海区域发电效率最高的月份是( )

A.4月 B.6月 C.8月 D.10月

4.利用温差能发电所抽取的深层海水,可以直接应用的领域为( )

A.农业灌溉 B.海洋运输

C.生活用水 D.工业制冷

√

√

3.C 4.D [第3题,海洋浅层海水与深层海水温差越大,其海洋温差能越大,而深层水温较低且季节差异小,故主要分析表层水温。南海深海区域夏季表层海水接受太阳辐射时间最长,强度最大,表层海水温度最高,与深层海水温差最大,发电效率最高,故发电效率最高的月份是8月 。第4题,深层海水为咸水,故不能作为农业灌溉水源,A错误;深层海水无法直接影响海洋运输,B错误;深层海水为咸水,不能直接作为生活用水,C错误;深层海水温度低,可以做制冷系统的水源,D正确。]

(建议用时:30分钟,分值:40分)

一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

为了更好地揭示海雾发生和消亡前后的气象和水文要素特征变化,以期对珠江口海雾生消预报有一定的指示意义,下图给出了全部典型海雾个例中各要素随时间演变的合成分析,考察时段是海雾发生(实线所示)和消散(虚线所示)前后各2小时。研究表明,00—04时雾生成频率大,05—10时消散频率大。据此完成1~2题。

课时数智作业(三十二) 海—气相互作用 海洋与人类

珠江口海雾生成(实线)和消散(虚线)前后各2小时内各要素随时间的演变情况图

1.海雾过程发生时,珠江口海域附近气象和水文条件是( )

A.相对湿度大,风速较小,海—气温差小

B.相对湿度大,风速较大,海—气温差小

C.相对湿度小,风速较小,海—气温差小

D.相对湿度小,风速较大,海—气温差小

√

2.结合雾生成和消散时间,推测珠江口海雾类型是( )

A.蒸发雾 B.辐射雾

C.地形雾 D.锋面雾

√

1.A 2.B [第1题,雾是空气中水汽凝结而成的小水滴,因此海雾发生时,珠江口海域附近相对湿度较大,C、D错误;当风速较大时,会吹散海雾,所以海雾过程发生时,珠江口海域的风速应该相对较小,B错误,A正确 。第2题,由于00—04时雾生成频率大,05—10时消散频率大,说明珠江口海雾主要出现在凌晨,由于凌晨近地面气温较低,辐射冷却会使近地表的水汽凝结形成雾,所以珠江口海雾类型是辐射雾,B正确;锋面雾经常发生在冷暖空气交界的锋面附近,地形雾是由水汽受地形因素抬升,冷却凝结形成的雾,蒸发雾是由于蒸发过程,空气中水汽增加而形成的雾,均不是主要出现在凌晨,所以均不是珠江口海雾类型,A、C、D错误。 ]

(2024·秦皇岛模拟)斜温层是大体积流体内一层很明显的薄层。在该层内的温度随深度变化较该层之上或之下温度变化均较快。斜温层的厚度及其变化与季节和气候变化、纬度和局部环境条件(如潮汐和水流等)有很大关系。下图示意赤道太平洋东、西两岸海水斜温层的厚度变化。据此完成3~4题。

3.图中赤道太平洋东、西两岸斜温层厚度变化的主导因素是( )

A.潮水涨落 B.季节更替

C.信风强弱 D.海陆轮廓

4.若赤道西太平洋斜温层厚度增加时,则该海域及其沿岸( )

A.渔业增产 B.均温变高

C.降水减少 D.海侵减弱

√

√

3.C 4.B [第3题,一般在大洋表层由于对流和风浪会引起海水的强烈混合,水温均匀,垂直梯度小,深水层海水受外部条件影响小,水温一般变化也很小,而处于二者之间的斜温层水温变化显著。据图可知,正常年份,受赤道太平洋附近自东向西的信风吹拂,太平洋西侧暖海水堆积,东侧冷海水上泛,使得太平洋西侧斜温层厚度大于东侧,当信风增强时,赤道太平洋西侧斜温层厚度也相应增大,赤道太平洋东侧相反。因此图中斜温层厚度变化的主要影响因素是信风强弱,C正确;赤道太平洋两侧终年高温,无明显的季节变化,B错误;海陆轮廓对水温不产生影响,D错误;潮水周期性的涨落也不会对水温产生明显影响,A错误。第4题,若赤道西太平洋斜温层厚度增加,说明出现拉尼娜现象,太平洋西岸暖海水堆积,均温变高,B正确;盛行上升气流,降水增多,C错误;海侵增强,D错误;冷海水上泛减弱,渔业减产,A错误。故选B。]

(2024·宁波三模)如图为热带西太平洋63年的潜热(海水蒸发吸收的热量或水汽凝结释放的热量)平均分布图(虚线)。研究发现该区域海—气温差增大时潜热释放增加。据此完成5~6题。

5.图中四地潜热值可能为( )

A.①1 800 B.②2 300

C.③1 500 D.④1 500

6.影响②地潜热数值的主要因素有( )

①西北季风 ②暖流 ③东南季风 ④热带气旋

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

√

√

5.B 6.A [第5题,①潜热值应大于1 800,小于2 000,A错误;②潜热值应大于2 200,小于2 400,B正确;③潜热值应小于1 400,大于1 200,C错误;④潜热值应大于1 600,小于1 800,D错误。第6题,②地受日本暖流影响,暖流增温增湿,海水温度较高,蒸发旺盛,潜热释放多;同时该地冬季受西北季风影响,西北季风从相对较冷的陆地吹来,当它吹到相对温暖的②海域时,会使该海域的海气之间形成较大温差,从而导致潜热释放增加,①②正确;夏季盛行东南季风,此时海水温度也较高,东南季风不能使海气温差增大,对该地潜热数值影响较小,③错误;热带气旋对该地潜热数值有一定影响,但热带气旋的发生具有偶然性和不确定性,从较长时间尺度看,影响时间短,不能持续稳定的影响该区域,不是主要因素,④错误。]

(2024·唐山二模)海洋表层水体存在一个混合层,混合层内海水的温度和盐度变化不大。混合层之下为温、盐跃层,海水的温度和盐度均发生急剧变化。海洋调查发现,某次台风过境期间,我国中沙群岛海域的海水温盐结构受到强烈影响(如图)。据此完成7~8题。

7.与过境前相比,此次台风过境期间中沙群岛海域( )

A.0~10 m深度海水温度升高

B.海水混合层厚度明显减少

C.0~10 m深度海水盐度稳定

D.海水跃层的温盐变化一致

8.此次台风过境期间,中沙群岛海域表层海水温度出现明显变化的主要原因是( )

A.太阳辐射加强 B.海—气相互作用增强

C.冷锋系统过境 D.高纬度表层海水流入

√

√

7.C 8.B [第7题,据台风过境前和台风过境期间的海水温度变化可知,在0~10 m深度,海水台风过境前的水温超过25 ℃,但台风过境期间这一深度的海水温度下降到25 ℃,说明海水温度下降,A错误;混合层内海水的温度和盐度变化不大,据图示可知,台风过境前0~20 m深度的海水温度和盐度变化不大,而台风过境期间这一深度接近40 m,说明台风过境期间海水混合层厚度明显增加,B错误;据图示信息可知,0~10 m深度海水盐度在台风过境前和过境期间几乎是一样的,说明这一深度海水盐度稳定,C正确;据图示信息可知,海水跃层的温盐变化趋势不一致,D错误。

第8题,此次台风过境期间,中沙群岛海域表层海水温度有明显的下降,台风可能会带来风暴潮,搅动海水,使海水和周围大气的热量交换更加充分频繁,台风一般伴随着气温下降,所以造成了表层海水水温下降,B正确;台风过境期间太阳辐射减弱,A错误;台风属于气旋天气系统,与冷锋关系不大,C错误;没有题干信息表明在台风期间有高纬度表层海水流入,D错误。]

(2024·永州三模)海水表面温度(英文简称SST)体现了海洋内、外动力过程及海—气相互作用的综合结果,其变化深受气候、陆地地面环境和海水动力作用的影响。下图示意长江口地区多年月平均气温与该河口邻近海域SST变化曲线。读图,完成9~10题。

9.影响长江口邻近海域SST的最主要因素是( )

A.大气温度 B.季风环流

C.长江径流 D.海水运动

10.该地区海—气相互作用最弱的月份是( )

A.1月 B.4月

C.9月 D.12月

√

√

9.A 10.B [第9题,长江口地区多年月平均气温曲线与该河口邻近海域SST变化曲线的形状极为相似,大致呈正相关。因此可推断大气温度对长江口邻近海域海水表面温度起决定性作用,即大气温度的变化,通过海—气相互作用,使SST也发生明显的响应,A正确;季风环流、长江径流、海水运动都会影响长江口邻近海域的SST,但不是最主要因素,B、C、D错误。

第10题,当河口地区多年月平均气温与该河口邻近海域SST接近(或)相等时,海—气相互作用最弱。在图中对应的1、4、9、12月处分别作一条垂线将会看到它与河口地区多年月平均气温及邻近海域SST分别有一个交点,再分别通过两个交点作垂直于纵坐标的直线,直线与左右坐标的交点即为邻近海域海水表面温度和该河口多年月平均气温。由此可判断邻近海域海水表面温度和该河口多年月平均气温4月份时温差最小,海—气相互作用最弱,B正确;1、9、12月的温差均大于4月,A、C、D错误。]

二、非选择题(共1小题,共10分)

11.(2025·上海模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(10分)

材料一 索马里(如图)是位于非洲大陆最东部的国家。2023年10月下旬,索马里及周边多国出现持续暴雨引发洪水,灾情严重。专家认为,此次区域性暴雨和洪涝是由厄尔尼诺和印度洋偶极子两种海温异常现象综合影响造成的。

材料二 印度洋偶极子,发生在热带印度洋海域,由印度洋东、西部海洋表面温差引起,通过海—气相互作用,可对周边地区的气候产生重要影响。当印度洋西部的温度高于东部时,为正偶极,反之为负偶极。有研究表明,印度洋偶极子与热带太平洋的海温异常关系密切。据监测,2023年10月形成一次中等强度厄尔尼诺事件,同时热带印度洋偶极子为正位相,强度偏强。

(1)印度洋“正偶极子”现象是影响此次索马里等国洪水泛滥的原因之一,在下图短线上用箭头标出其环流方向。(4分)

(2)分析2023年秋冬的厄尔尼诺和印度洋“正偶极子”现象给澳大利亚同期的天气带来的影响。(6分)

[解析] 第(1)题,当印度洋西部的温度高于东部时,为正偶极,反之为负偶极,“正偶极子”发生时为印度洋西部,即索马里地区水温偏高,盛行上升气流;印度洋东部水温较低,盛行下沉气流;环流圈为顺时针方向。

第(2)题,厄尔尼诺现象会削弱沃克环流,即东南信风减弱,南赤道暖流减弱,赤道太平洋西部海域水温降低,使澳大利亚东部沿岸的上升气流减弱,下沉气流活跃,降水减少。而印度洋“正偶极子”出现时,印度洋东部即澳大利亚西岸海域气温低,也盛行下沉气流,干旱少雨;两种现象叠加,会加重澳大利亚高温干旱的天气。

[答案]

(1)

(2)厄尔尼诺现象会削弱沃克环流,使澳大利亚东部沿岸的上升气流减弱,下沉气流活跃,降水减少;印度洋“正偶极子”出现时,澳大利亚西岸海域气温低,也盛行下沉气流,干旱少雨;两种现象叠加,会加重澳大利亚高温干旱的天气。

谢 谢 !

同课章节目录