45 第一部分 第六章 课时34 土壤的形成 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019)

文档属性

| 名称 | 45 第一部分 第六章 课时34 土壤的形成 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

第一部分 自然地理

第六章 自然环境的整体性与差异性

课时34 土壤的形成

夯实·基础知识

任务1——说明土壤的主要形成因素

1.简答:土壤为植物生长提供哪些营养条件?

提示:水分、养分、温度、空气等。

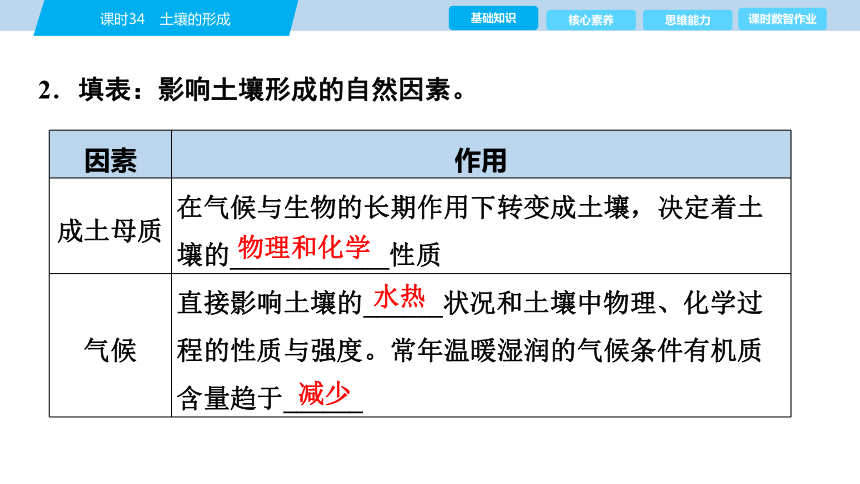

2.填表:影响土壤形成的自然因素。

因素 作用

成土母质 在气候与生物的长期作用下转变成土壤,决定着土壤的____________性质

气候 直接影响土壤的______状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。常年温暖湿润的气候条件有机质含量趋于______

物理和化学

水热

减少

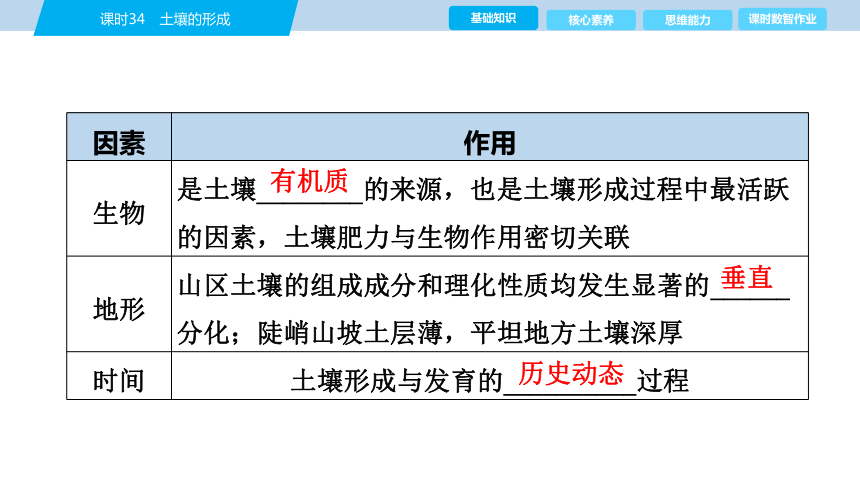

因素 作用

生物 是土壤________的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素,土壤肥力与生物作用密切关联

地形 山区土壤的组成成分和理化性质均发生显著的______分化;陡峭山坡土层薄,平坦地方土壤深厚

时间 土壤形成与发育的__________过程

有机质

垂直

历史动态

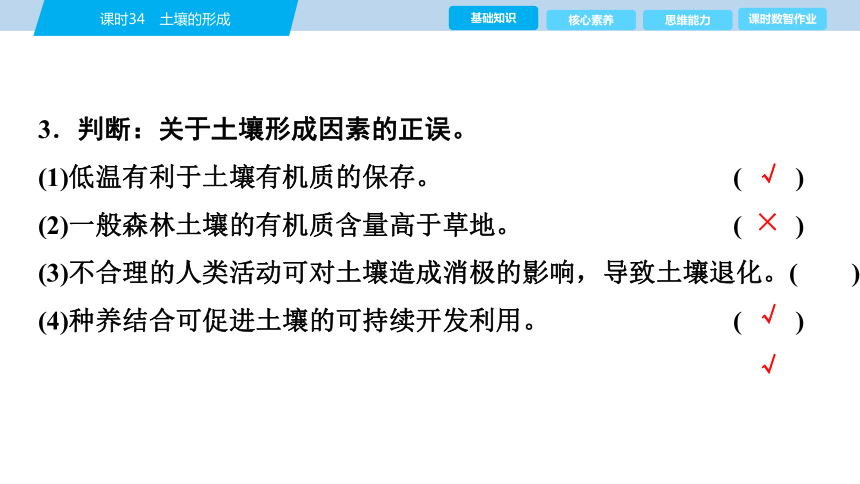

3.判断:关于土壤形成因素的正误。

(1)低温有利于土壤有机质的保存。 ( )

(2)一般森林土壤的有机质含量高于草地。 ( )

(3)不合理的人类活动可对土壤造成消极的影响,导致土壤退化。 ( )

(4)种养结合可促进土壤的可持续开发利用。 ( )

√

×

√

√

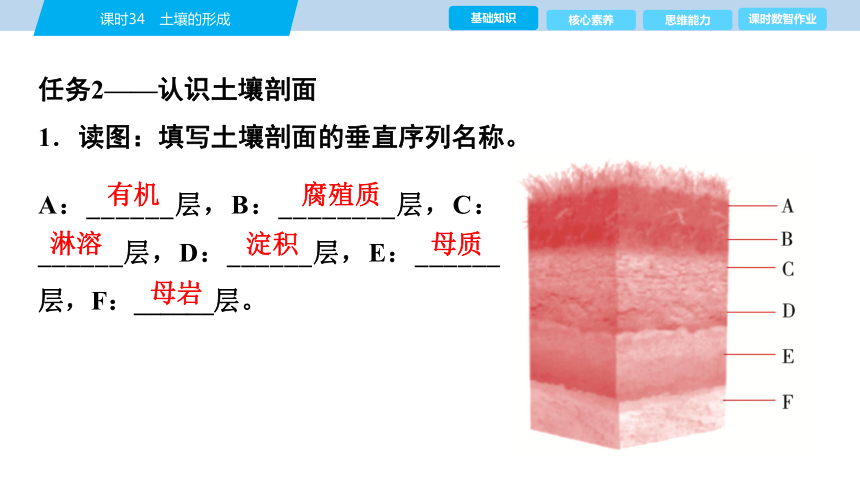

任务2——认识土壤剖面

1.读图:填写土壤剖面的垂直序列名称。

A:______层,B:________层,C:______层,D:______层,E:______层,F:______层。

有机

腐殖质

淋溶

淀积

母质

母岩

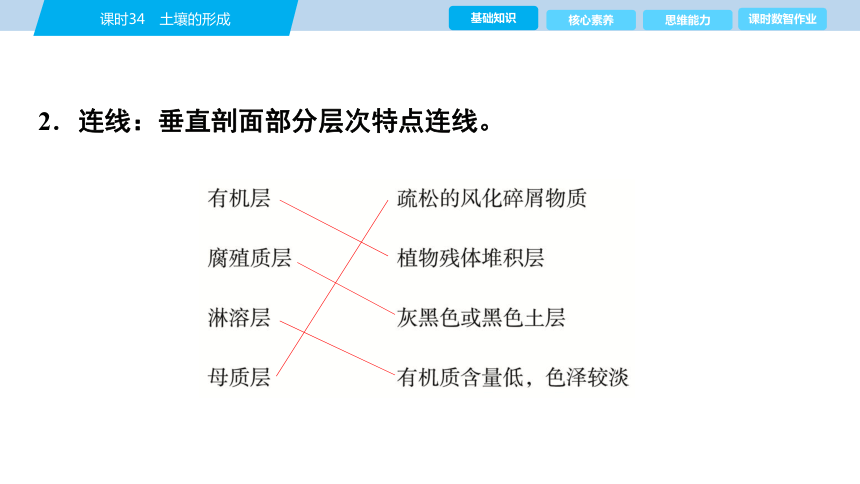

2.连线:垂直剖面部分层次特点连线。

衔接一 必修第一册活动变式

土壤是地球表面各种自然因素综合作用下产生的。位于南美洲赤道附近的亚马孙雨林是世界上面积最大的热带雨林,有“地球之肺”的美誉,但是土壤却十分贫瘠。据此完成1~2题。

1.热带雨林植被的典型特征是( )

A.植物种类贫乏,丛生禾草为主

B.树叶为针刺状,群落结构简单

C.叶片宽阔,夏季盛叶,冬季落叶

D.植物种类丰富,群落结构复杂

2.热带雨林地区土壤贫瘠的自然原因是( )

A.人类活动 B.植被稀疏

C.高温多雨 D.地形平坦

√

√

1.D 2.C [第1题,热带雨林位于热带雨林气候区,全年高温多雨,水热条件充足,植物种类多,群落结构复杂,D正确;植物种类贫乏,丛生禾草为主是草原植被的特征,A错误;树叶为针刺状是为了减少水分蒸发,是荒漠植被的特征,B错误;叶片宽阔,夏季盛叶,冬季落叶是落叶阔叶林的特征,C错误。第2题,土壤贫瘠的主要原因是有机质少,有机质的含量与气候、地形、土壤类型、生物、耕作措施、人类活动等密切相关。热带雨林地区人类活动少,对土壤影响小,且人类活动属于人为因素,A错误;热带雨林地区全年高温多雨,水热条件充足,植被茂盛,B错误;热带雨林地区高温多雨,微生物分解活动快,有机质被大量分解,降水多,淋溶作用带走较多养分,土壤有机质积累不足,土壤贫瘠,C正确;地形起伏大,有机质易流失,会使土壤贫瘠,地形平坦,有机质不易流失,D错误。 ]

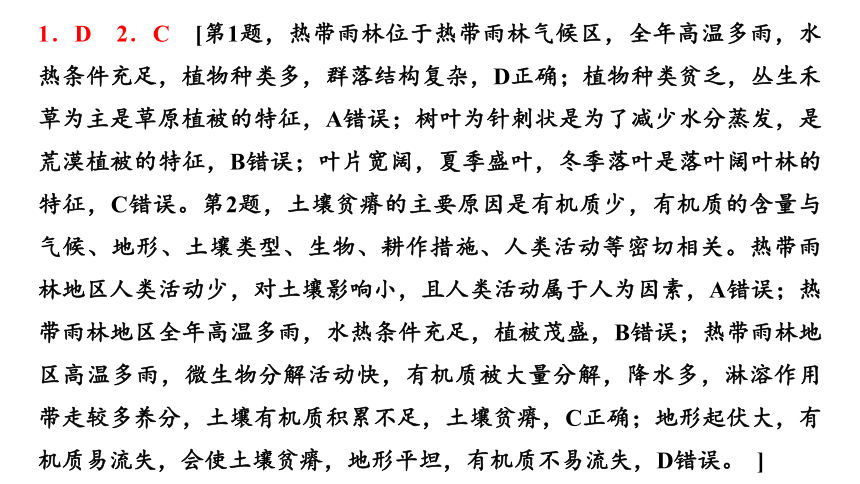

衔接二 必修第一册阅读变式

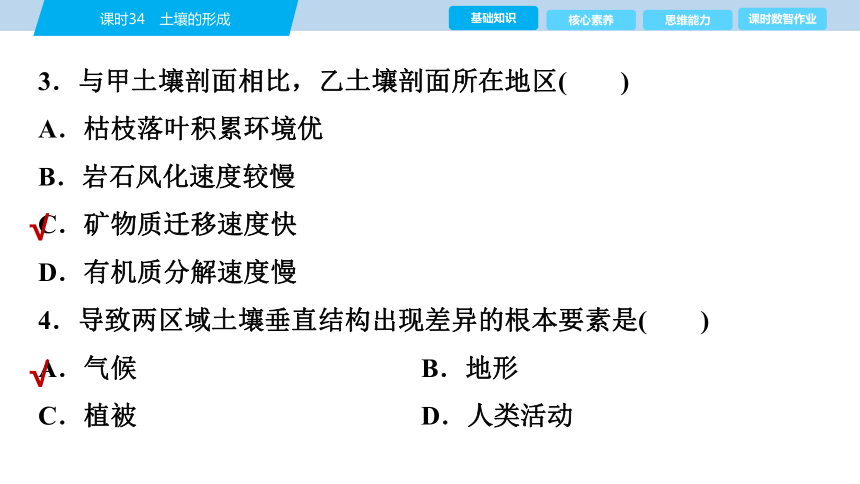

土壤剖面在某种程度上可以反映区域的自然环境差异。图中甲、乙两土壤剖面取自我国秦岭山地南、北两坡(取样区为自然状态下的山麓地区,地势较为平坦),秦岭北坡自然带为温带落叶阔叶林带,南坡自然带为亚热带常绿阔叶林带。

据此完成3~4题。

3.与甲土壤剖面相比,乙土壤剖面所在地区( )

A.枯枝落叶积累环境优

B.岩石风化速度较慢

C.矿物质迁移速度快

D.有机质分解速度慢

4.导致两区域土壤垂直结构出现差异的根本要素是( )

A.气候 B.地形

C.植被 D.人类活动

√

√

3.C 4.A [第3题,乙土壤剖面淋溶淀积层厚,应该是降水多,导致淋溶淀积层厚,乙为秦岭南坡,甲为北坡,南坡自然带为亚热带常绿阔叶林,枯枝落叶分解快,积累环境差,A错误。南坡为亚热带季风气候,岩石风化速度较快,B错误。南坡为亚热带季风气候,降水多,矿物质迁移速度快,C正确。南坡为亚热带季风气候,温度高,有机质分解速度快,D错误。第4题,南坡为亚热带季风气候,北坡是温带季风气候,气候不同导致水热条件不同,植被进而不同,从而引起土壤剖面的变化,气候是根本要素,A正确。地形、植被、人类活动是次要因素,B、C、D错误。]

提升·核心素养

分析影响土壤形成的主要因素

1.自然地理要素与土壤的关系

2.成土母质与土壤

成土母质的粒度与化学成分对土壤质地和化学元素的影响如下图所示。

3.生物与土壤

生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

4.气候与土壤

5.地形与土壤

地形主要通过对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。

[规律总结] 土壤肥力的判断思路

角度 思路

植被 植被茂盛(草类茂盛、森林丰富),多枯枝落叶(腐殖质丰富),积累了大量的有机物

微生物分 解作用 纬度高(海拔高),气温低,微生物的分解作用弱,有机质含量高

外力侵 蚀作用 降水适中,淋溶作用弱,无水土流失,可保持土壤肥力

人类活动 人工培育土壤,提高土壤肥力。如秸秆还田、施用农家肥等

培养·思维能力

(2024·黑吉辽卷)塿土主要分布于陕西关中盆地,是自然土壤在数千年耕作过程中经粪土堆垫改良形成的人为土。在剖面上覆盖层与原土壤层叠置,形似“楼层”(如图)。其中,黏化层质地黏重、呈褐色或红褐色。读图,完成(1)~(2)题。

(1)粪土堆垫的主要目的是增加土壤( )

①水分 ②孔隙 ③矿物质 ④腐殖质

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

(2)黏化层形成时期的气候特征是( )

A.冷干 B.冷湿

C.暖干 D.暖湿

√

√

【解题导引】

(1)黏化层质地黏重→不适合耕种;粪土堆垫→粪土→有机质含量高→改善了腐殖质和孔隙

(2)黏化层质地黏重、呈褐色或红褐色→质地黏重与降水多、淋溶作用强有关,呈褐色或红褐色→土壤中铁元素的氧化→形成时期的气候特点是暖湿

结合图文材料分析,经过改良后的土壤有机质是否容易淋失?说出判断理由。

提示:不容易淋失。该地降水较少,淋溶作用较弱;下部与黏化层土层致密,不容易淋失。

视角一 影响土壤形成的因素

(2024·贵阳二模)土壤干层指深层土壤中积累的有效水分被森林利用后因不能得到大气降水的补给而形成的土壤层次,深度一般出现在2~3米。俄罗斯欧洲部分东南部气候较为干旱,人们通过营造人工林(栎树等)控制生态退化,由于形成土壤干层,使得效果不理想。据此完成1~3题。

1.当地人工林地区形成土壤干层主要因为( )

A.降水量少于蒸发量 B.地形起伏增加下渗

C.土质疏松保水性差 D.植物蒸腾耗水过多

2.土壤形成干层将导致人工林( )

A.树干弯曲多枝杈 B.叶片退化为针叶形

C.林冠郁闭度降低 D.根系侧向生长受限

3.下列地形部位中,当地营造人工林减缓生态退化效果最好的是( )

A.山谷 B.鞍部

C.山脊 D.缓坡

√

√

√

1.D 2.C 3.A [第1题,即使在气候干旱地区,受下渗影响,深层土壤的含水量也应高于浅层土壤,A错误。地形起伏增加下渗会导致土壤深层含水量上升,不会形成干层,B错误。土质疏松利于地表水下渗,提高土壤含水量,C错误。由材料可知,土壤干层是因为森林利用深层土壤水分后导致深层土壤含水量下降形成的土层,D正确。第2题,树干弯曲多枝杈是根系结构异常、外力压迫等导致,与土壤干层无关,A错误;叶片退化为针叶形主要是为了适应寒冷的气候,B错误;土壤干层形成后,森林水分供应受限,影响森林的生长,导致林冠郁闭度降低,C正确;根系侧向生长受限主要是受到地下岩石、土壤的束缚导致,与土壤干层无关,D错误。

第3题,营造人工林可能形成土壤干层,影响人工林的生态效益,山谷地势低洼,有利于地表水、地下水的汇集,土壤含水量较大,不利于土壤干层的形成,A正确;鞍部、山脊、山坡地表水、地下水流失较多,更容易形成土壤干层,B、C、D错误。]

视角二 土壤剖面及其特点

(2025·太原模拟)某学校地理兴趣小组利用暑假开展研学旅行,进行了土壤的野外观察调研。同学们成功地制作了土壤剖面,采集了剖面中不同土层的土样标本,回校后完成了土样的土壤组成及年代测定,制作了采样点垂直剖面图(如图)。读图,完成4~5题。

4.随深度增加,该采样点不同土层的变化特征是( )

A.颜色变浅 B.质地增粗

C.有机质增加 D.孔隙变大

5.野外考察发现,该采样点表层有机质含量低,其主要影响因素是( )

A.地形 B.生物

C.成土母质 D.气候

√

√

4.C 5.D [第4题,随深度增加,土壤颜色依次为灰白—褐黄—黑色,土层颜色变深,A错误;有机质和腐殖质呈黑色,土壤颜色变深是由于有机质含量越来越高,C正确;随深度增加,土壤质地依次为沙—粉沙—黄土,质地越来越细,孔隙越来越小,B、D错误。第5题,该采样点所在地区表层为厚厚的沙子,说明地表为沙漠,应位于气候比较干旱的沙漠地区,因此该采样点表层有机质含量低,导致这一结果的自然因素是气候,D正确;而地形、生物、成土母质都不是最主要的因素,A、B、C错误。]

(建议用时:30分钟,分值:57分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·娄底模拟)某研究小组开展野外植被和土壤发育情况调查,如图示意该小组调查的某一小型山谷景观。读图,完成1~2题。

课时数智作业(三十四) 土壤的形成

1.该区域植被类型分异的主要影响因素是( )

A.热量 B.降水

C.基岩 D.地形

2.导致该区域土壤腐殖质层厚度差异的主要因素是( )

A.地形和生物 B.气候和地形

C.气候和生物 D.母质和地形

√

√

1.D 2.A [第1题,该区域为某一小型山谷,属于小尺度范围地区,因此热量和降水条件没有明显差别,A、B错误;基岩条件不会影响植被类型,C错误;图中为山谷地形,谷坡和谷底由于坡度因素影响径流条件,导致土壤水分条件差异明显,导致植被类型分异,D正确。第2题,谷底土壤腐殖质层较厚,两坡土壤腐殖质层较薄,腐殖质是由有机质转化而来,而有机质为生物残体提供,因此图中腐殖质层厚度差异主要因为生物差异导致;另外,谷坡和谷底因为坡度差异导致水分运动不同,谷坡坡度大,水分运动快,土壤侵蚀严重,影响土壤厚度,A正确;图示区域气候条件差别不大,腐殖质层厚度与母质关系不大,B、C、D错误。]

(2025·辽阳模拟)土壤微生物量是指土壤中体积小于5 000立方微米(μm3)的生物总量,包括细菌、真菌、放线菌、原生动物等,但不包括活的植物体,如根系等。土壤微生物是土壤有机质的活性部分,也是土壤中最活跃的因子,但它易受多种因素的影响。某学者对福建武夷山不同海拔、不同植被下的土壤进行了采样研究(结果如下表),研究发现,土壤温度过高、湿度过大不利于土壤微生物繁殖。据此完成3~4题。

森林类型 海拔 (m) 土壤类型 土壤质地 土壤有机含

量(g/kg)

常绿阔叶林 500 山地红壤 壤土 48.4

针阔叶混交林 1 200 山地黄壤 壤土 49.8

亚高山矮曲林 1 800 山地黄壤 壤土 73.4

亚热带 山地草甸 2 100 高山草甸土 壤土 129.3

3.表格中表层土壤微生物量最多的是( )

A.常绿阔叶林 B.针阔叶混交林

C.亚高山矮曲林 D.亚热带山地草甸

4.推测武夷山土壤微生物量最低的季节最可能是( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

√

√

3.D 4.B [第3题,亚热带山地草甸的土壤有机含量最高,而土壤微生物量与土壤有机含量密切相关,一般土壤有机含量高,土壤微生物量也会相对较多,所以表格中表层土壤微生物量最多的是亚热带山地草甸。第4题,由材料“土壤温度过高、湿度过大不利于土壤微生物繁殖”可知,夏季气温高,湿度大,不利于微生物繁殖,所以武夷山土壤微生物量最低的季节最可能是夏季,B正确;春季气温逐渐升高,微生物量会逐渐增加,A错误;秋季气温较为适宜,微生物量不会是最低,C错误;冬季虽然气温低,但湿度相对较小,不是微生物量最低的季节,D错误。]

(2024·衡水模拟)黑垆土分布在黄土高原的黄土塬和较高的河流阶地上,以黄土为成土母质。如图示意甘肃东部某典型黑土分布区的土壤剖面状况及14C年龄序列,该剖面古土壤层发育,历史上腐殖质含量的高低主要取决于植被覆盖的多少。读图,完成5~7题。

5.根据成土母质特点,推测黑垆土( )

A.储水能力较强 B.有机质含量高

C.疏松利于耕作 D.土层较为浅薄

6.据图推测,距今5 290~3 300年间气候较为( )

A.暖干 B.暖湿

C.冷湿 D.冷干

√

√

7.为改善该地黑垆土的肥力,建议( )

①扩大耕地面积 ②增施有机肥料 ③改善灌溉条件 ④加大翻耕频次

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

√

5.C 6.B 7.C [第5题,黑垆土以黄土为成土母质,黄土疏松,储水能力差,但疏松利于耕作,A错误,C正确;黄土疏松,水土流失严重,有机质含量低,B错误;黄土土层较厚,D错误。第6题,由材料“历史上腐殖质含量的高低主要取决于植被覆盖”可知,植被覆盖影响腐殖质含量,距今5 290~3 300年,腐殖质含量较高,说明植被覆盖率高,气候应为暖湿,植被生长好。第7题,为改善该地黑垆土的肥力,一方面可以增施有机肥,提高土壤肥力,另一方面,可以改善灌溉条件,减少灌溉造成的肥力流失,②③正确;扩大耕地面积对提高肥力无影响,加大翻耕频次容易使土层被风力和流水侵蚀,肥力流失,①④错误。]

二、非选择题(共2小题,共36分)

8.(2024·合肥三模)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

青海湖东南部地区,裸露基岩分布广泛,植被覆盖率低,植被类型主要为地衣和苔藓植物,是柴达木沙尘暴向东移动的必经渠道和沉降区。某科研团队就该区域的地衣、苔藓和大气降尘对成土过程的影响进行研究,研究发现地衣和苔藓会分泌有机酸,地衣土和苔藓土与基岩的化学特征差异大,裸土比地衣土和苔藓土的矿物质颗粒大。下图为该区域及周边地理事物分布示意图。

(1)指出青海湖东南部的气候对生物的影响。(4分)

(2)分析地衣和苔藓在土壤成土过程中的作用。(6分)

(3)推测裸土比地衣土和苔藓土的矿物质颗粒大的原因。(6分)

[解析] 第(1)题,青海湖东南部气候寒冷干燥,昼夜温差大,风力强劲,光照强。在这样的气候条件下植被覆盖率低,以低等植物为主,生物种类少。第(2)题,地衣和苔藓会分泌有机酸,有机酸增强岩石的风化,从而促进原始土壤的形成;该地区是柴达木沙尘暴向东移动的必经渠道和沉降区,地衣和苔藓对来自柴达木的沙尘具有吸附和捕获作用,大气降尘成为原始土壤的一部分;在地衣和苔藓的截留和保护作用下,土壤营养元素损失少,保持土壤中的肥力;地衣和苔藓也可以进行光合作用,为土壤提供有机质。第(3)题,该区域风力强劲,裸土因为缺少植被的保护和固定作用,细颗粒物质被风力搬运离开原地,所以裸土的矿物质颗粒大;地衣土和苔藓土因为有植被的保护,不仅能防风固沙,还能捕获大气中的细小降尘颗粒,使得土壤颗粒更细。

[答案] (1)青海湖东南部气候寒冷干燥,昼夜温差大;植被覆盖率低,以低等植物为主,生物种类少。

(2)地衣和苔藓分泌有机酸增强岩石的风化;地衣和苔藓对来自柴达木的沙尘具有吸附和捕获作用,大气降尘成为原始土壤的一部分;在地衣和苔藓的截留作用下,土壤营养元素损失少,保持土壤中的肥力;地衣和苔藓为土壤提供有机质。

(3)裸土缺少植被的固定作用,细颗粒物质被搬运离开原地;地衣土和苔藓土在植被的作用下,不仅能防风固沙,还能捕获大气中的细小降尘颗粒,使得土壤颗粒更细。

9.(2025·辽阳模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(20分)

为半湿润区玉米的增产及水分高效利用优化的栽培模式提供理论依据和技术支撑,某课题组在吉林省公主岭试验基地开展秸秆还田与耕作方式相结合的方式试验。试验设秸秆离田旋耕起垄(CK)、秸秆深翻还田(SP)、秸秆覆盖免耕(SC)和秸秆覆盖深松(SS)四种耕作模式。下图为2018年不同耕作模式下玉米生育时期土壤贮水量示意图。(注:SP:秋季将秸秆粉碎翻埋到土层30 cm左右,耙平到待播状态;SC:秋季粉碎秸秆覆盖地表,春季秸秆归行免耕播种;SS:秸秆覆盖免耕基础上,苗期进行行间覆盖带深松35 cm。)

(1)描述四种耕作模式下玉米生育时期土壤贮水量变化特征及差异。(8分)

(2)分析玉米苗期和花期土壤水分含量差异的原因。(6分)

(3)从不同季节角度,分析秸秆覆盖免耕(SC)模式对苗期土壤含水量的影响。(6分)

[解析] 第(1)题,在播种至苗期阶段,四种模式的土壤贮水量均呈先升高后下降趋势。差异:根据图示信息可知,秸秆覆盖免耕(SC)和秸秆覆盖深松(SS)模式:在玉米各生育时期的土壤贮水量均显著高于秸秆离田旋耕起垄(CK)和秸秆深翻还田(SP)模式,在玉米生育时期能够保持较为稳定的土壤贮水量,有利于玉米的生长和产量提高;秸秆覆盖免耕(SC)和秸秆覆盖深松(SS)模式在玉米的各个生长时期差异较小,其中花期和成熟期秸秆覆盖免耕(SC)模式低于秸秆覆盖深松(SS)模式;秸秆离田旋耕起垄(CK)和秸秆深翻还田(SP)模式的土壤贮水量较小,且两者在玉米的各个生长时期差异较小,总体上秸秆离田旋耕起垄(CK)模式的贮水量略低于秸秆深翻还田(SP)模式。

第(2)题,玉米苗期,植株较小,蒸腾作用较弱,对水分的需求较少,玉米苗期秸秆覆盖率较高,土壤获得的太阳辐射较少,升温较慢,蒸发较少,玉米苗期为春季,获得的季节性积雪融水补给较多,因此土壤水分含量相对较高。 随着玉米的生长,到花期时,植株高大,叶片茂盛,蒸腾作用强烈,对水分的需求量大增,导致土壤水分含量降低;在花期,气温较高,蒸发强烈,也会使土壤水分含量减少。

第(3)题,秸秆覆盖免耕(SC)模式在不同季节对苗期土壤含水量的影响如下:在春季,免耕可以减少对土壤的扰动,减少土壤水分的蒸发,保持土壤湿度,有利于玉米苗期的生长。在夏季,秸秆覆盖能够降低地表温度,减少水分蒸发,同时秸秆分解过程中产生的有机物质能够改善土壤结构,提高土壤保水能力。在秋季,秸秆粉碎之后还田,秸秆覆盖能够减少到达地面的太阳辐射,减少土壤水分蒸发,保持土壤墒情。在冬季,粉碎之后的秸秆孔隙度较大,有利于吸水,能够增加土壤贮水量。

[答案] (1)变化特征:总体上,四种耕作模式下玉米全生育期土壤贮水量呈单峰曲线变化(或总体变化趋势相似)。

差异:秸秆覆盖免耕(SC)和秸秆覆盖深松(SS)模式在玉米各生育时期的土壤贮水量均显著高于秸秆离田旋耕起垄(CK)和秸秆深翻还田(SP)模式;秸秆覆盖免耕(SC)和秸秆覆盖深松(SS)模式下土壤贮水量差异小,花期和成熟期秸秆覆盖深松(SS)模式的土壤贮水量高于秸秆覆盖免耕(SC);秸秆离田旋耕起垄(CK)和秸秆深翻还田(SP)模式下土壤贮水量差异小;总体上秸秆深翻还田(SP)模式的贮水量略高于秸秆离田旋耕起垄(CK)模式。

(2)玉米苗期,植株较小,蒸腾作用较弱,需水量小,秸秆覆盖度大,降低土壤温度,蒸发弱,加之春季季节性积雪融水量增加,土壤贮水量大;玉米花期需水量大,加之夏季蒸腾作用旺盛,土壤贮水量小。

(3)春季免耕减少土壤翻动,土壤水分蒸发弱;夏季能够减低地表温度,减少土壤水分蒸发;秋季粉碎秸秆覆盖地表,遮挡光照,可以减少蒸发,保持土壤墒情;冬季粉碎的秸秆增加土壤贮水量。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第六章 自然环境的整体性与差异性

课时34 土壤的形成

夯实·基础知识

任务1——说明土壤的主要形成因素

1.简答:土壤为植物生长提供哪些营养条件?

提示:水分、养分、温度、空气等。

2.填表:影响土壤形成的自然因素。

因素 作用

成土母质 在气候与生物的长期作用下转变成土壤,决定着土壤的____________性质

气候 直接影响土壤的______状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。常年温暖湿润的气候条件有机质含量趋于______

物理和化学

水热

减少

因素 作用

生物 是土壤________的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素,土壤肥力与生物作用密切关联

地形 山区土壤的组成成分和理化性质均发生显著的______分化;陡峭山坡土层薄,平坦地方土壤深厚

时间 土壤形成与发育的__________过程

有机质

垂直

历史动态

3.判断:关于土壤形成因素的正误。

(1)低温有利于土壤有机质的保存。 ( )

(2)一般森林土壤的有机质含量高于草地。 ( )

(3)不合理的人类活动可对土壤造成消极的影响,导致土壤退化。 ( )

(4)种养结合可促进土壤的可持续开发利用。 ( )

√

×

√

√

任务2——认识土壤剖面

1.读图:填写土壤剖面的垂直序列名称。

A:______层,B:________层,C:______层,D:______层,E:______层,F:______层。

有机

腐殖质

淋溶

淀积

母质

母岩

2.连线:垂直剖面部分层次特点连线。

衔接一 必修第一册活动变式

土壤是地球表面各种自然因素综合作用下产生的。位于南美洲赤道附近的亚马孙雨林是世界上面积最大的热带雨林,有“地球之肺”的美誉,但是土壤却十分贫瘠。据此完成1~2题。

1.热带雨林植被的典型特征是( )

A.植物种类贫乏,丛生禾草为主

B.树叶为针刺状,群落结构简单

C.叶片宽阔,夏季盛叶,冬季落叶

D.植物种类丰富,群落结构复杂

2.热带雨林地区土壤贫瘠的自然原因是( )

A.人类活动 B.植被稀疏

C.高温多雨 D.地形平坦

√

√

1.D 2.C [第1题,热带雨林位于热带雨林气候区,全年高温多雨,水热条件充足,植物种类多,群落结构复杂,D正确;植物种类贫乏,丛生禾草为主是草原植被的特征,A错误;树叶为针刺状是为了减少水分蒸发,是荒漠植被的特征,B错误;叶片宽阔,夏季盛叶,冬季落叶是落叶阔叶林的特征,C错误。第2题,土壤贫瘠的主要原因是有机质少,有机质的含量与气候、地形、土壤类型、生物、耕作措施、人类活动等密切相关。热带雨林地区人类活动少,对土壤影响小,且人类活动属于人为因素,A错误;热带雨林地区全年高温多雨,水热条件充足,植被茂盛,B错误;热带雨林地区高温多雨,微生物分解活动快,有机质被大量分解,降水多,淋溶作用带走较多养分,土壤有机质积累不足,土壤贫瘠,C正确;地形起伏大,有机质易流失,会使土壤贫瘠,地形平坦,有机质不易流失,D错误。 ]

衔接二 必修第一册阅读变式

土壤剖面在某种程度上可以反映区域的自然环境差异。图中甲、乙两土壤剖面取自我国秦岭山地南、北两坡(取样区为自然状态下的山麓地区,地势较为平坦),秦岭北坡自然带为温带落叶阔叶林带,南坡自然带为亚热带常绿阔叶林带。

据此完成3~4题。

3.与甲土壤剖面相比,乙土壤剖面所在地区( )

A.枯枝落叶积累环境优

B.岩石风化速度较慢

C.矿物质迁移速度快

D.有机质分解速度慢

4.导致两区域土壤垂直结构出现差异的根本要素是( )

A.气候 B.地形

C.植被 D.人类活动

√

√

3.C 4.A [第3题,乙土壤剖面淋溶淀积层厚,应该是降水多,导致淋溶淀积层厚,乙为秦岭南坡,甲为北坡,南坡自然带为亚热带常绿阔叶林,枯枝落叶分解快,积累环境差,A错误。南坡为亚热带季风气候,岩石风化速度较快,B错误。南坡为亚热带季风气候,降水多,矿物质迁移速度快,C正确。南坡为亚热带季风气候,温度高,有机质分解速度快,D错误。第4题,南坡为亚热带季风气候,北坡是温带季风气候,气候不同导致水热条件不同,植被进而不同,从而引起土壤剖面的变化,气候是根本要素,A正确。地形、植被、人类活动是次要因素,B、C、D错误。]

提升·核心素养

分析影响土壤形成的主要因素

1.自然地理要素与土壤的关系

2.成土母质与土壤

成土母质的粒度与化学成分对土壤质地和化学元素的影响如下图所示。

3.生物与土壤

生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

4.气候与土壤

5.地形与土壤

地形主要通过对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。

[规律总结] 土壤肥力的判断思路

角度 思路

植被 植被茂盛(草类茂盛、森林丰富),多枯枝落叶(腐殖质丰富),积累了大量的有机物

微生物分 解作用 纬度高(海拔高),气温低,微生物的分解作用弱,有机质含量高

外力侵 蚀作用 降水适中,淋溶作用弱,无水土流失,可保持土壤肥力

人类活动 人工培育土壤,提高土壤肥力。如秸秆还田、施用农家肥等

培养·思维能力

(2024·黑吉辽卷)塿土主要分布于陕西关中盆地,是自然土壤在数千年耕作过程中经粪土堆垫改良形成的人为土。在剖面上覆盖层与原土壤层叠置,形似“楼层”(如图)。其中,黏化层质地黏重、呈褐色或红褐色。读图,完成(1)~(2)题。

(1)粪土堆垫的主要目的是增加土壤( )

①水分 ②孔隙 ③矿物质 ④腐殖质

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

(2)黏化层形成时期的气候特征是( )

A.冷干 B.冷湿

C.暖干 D.暖湿

√

√

【解题导引】

(1)黏化层质地黏重→不适合耕种;粪土堆垫→粪土→有机质含量高→改善了腐殖质和孔隙

(2)黏化层质地黏重、呈褐色或红褐色→质地黏重与降水多、淋溶作用强有关,呈褐色或红褐色→土壤中铁元素的氧化→形成时期的气候特点是暖湿

结合图文材料分析,经过改良后的土壤有机质是否容易淋失?说出判断理由。

提示:不容易淋失。该地降水较少,淋溶作用较弱;下部与黏化层土层致密,不容易淋失。

视角一 影响土壤形成的因素

(2024·贵阳二模)土壤干层指深层土壤中积累的有效水分被森林利用后因不能得到大气降水的补给而形成的土壤层次,深度一般出现在2~3米。俄罗斯欧洲部分东南部气候较为干旱,人们通过营造人工林(栎树等)控制生态退化,由于形成土壤干层,使得效果不理想。据此完成1~3题。

1.当地人工林地区形成土壤干层主要因为( )

A.降水量少于蒸发量 B.地形起伏增加下渗

C.土质疏松保水性差 D.植物蒸腾耗水过多

2.土壤形成干层将导致人工林( )

A.树干弯曲多枝杈 B.叶片退化为针叶形

C.林冠郁闭度降低 D.根系侧向生长受限

3.下列地形部位中,当地营造人工林减缓生态退化效果最好的是( )

A.山谷 B.鞍部

C.山脊 D.缓坡

√

√

√

1.D 2.C 3.A [第1题,即使在气候干旱地区,受下渗影响,深层土壤的含水量也应高于浅层土壤,A错误。地形起伏增加下渗会导致土壤深层含水量上升,不会形成干层,B错误。土质疏松利于地表水下渗,提高土壤含水量,C错误。由材料可知,土壤干层是因为森林利用深层土壤水分后导致深层土壤含水量下降形成的土层,D正确。第2题,树干弯曲多枝杈是根系结构异常、外力压迫等导致,与土壤干层无关,A错误;叶片退化为针叶形主要是为了适应寒冷的气候,B错误;土壤干层形成后,森林水分供应受限,影响森林的生长,导致林冠郁闭度降低,C正确;根系侧向生长受限主要是受到地下岩石、土壤的束缚导致,与土壤干层无关,D错误。

第3题,营造人工林可能形成土壤干层,影响人工林的生态效益,山谷地势低洼,有利于地表水、地下水的汇集,土壤含水量较大,不利于土壤干层的形成,A正确;鞍部、山脊、山坡地表水、地下水流失较多,更容易形成土壤干层,B、C、D错误。]

视角二 土壤剖面及其特点

(2025·太原模拟)某学校地理兴趣小组利用暑假开展研学旅行,进行了土壤的野外观察调研。同学们成功地制作了土壤剖面,采集了剖面中不同土层的土样标本,回校后完成了土样的土壤组成及年代测定,制作了采样点垂直剖面图(如图)。读图,完成4~5题。

4.随深度增加,该采样点不同土层的变化特征是( )

A.颜色变浅 B.质地增粗

C.有机质增加 D.孔隙变大

5.野外考察发现,该采样点表层有机质含量低,其主要影响因素是( )

A.地形 B.生物

C.成土母质 D.气候

√

√

4.C 5.D [第4题,随深度增加,土壤颜色依次为灰白—褐黄—黑色,土层颜色变深,A错误;有机质和腐殖质呈黑色,土壤颜色变深是由于有机质含量越来越高,C正确;随深度增加,土壤质地依次为沙—粉沙—黄土,质地越来越细,孔隙越来越小,B、D错误。第5题,该采样点所在地区表层为厚厚的沙子,说明地表为沙漠,应位于气候比较干旱的沙漠地区,因此该采样点表层有机质含量低,导致这一结果的自然因素是气候,D正确;而地形、生物、成土母质都不是最主要的因素,A、B、C错误。]

(建议用时:30分钟,分值:57分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·娄底模拟)某研究小组开展野外植被和土壤发育情况调查,如图示意该小组调查的某一小型山谷景观。读图,完成1~2题。

课时数智作业(三十四) 土壤的形成

1.该区域植被类型分异的主要影响因素是( )

A.热量 B.降水

C.基岩 D.地形

2.导致该区域土壤腐殖质层厚度差异的主要因素是( )

A.地形和生物 B.气候和地形

C.气候和生物 D.母质和地形

√

√

1.D 2.A [第1题,该区域为某一小型山谷,属于小尺度范围地区,因此热量和降水条件没有明显差别,A、B错误;基岩条件不会影响植被类型,C错误;图中为山谷地形,谷坡和谷底由于坡度因素影响径流条件,导致土壤水分条件差异明显,导致植被类型分异,D正确。第2题,谷底土壤腐殖质层较厚,两坡土壤腐殖质层较薄,腐殖质是由有机质转化而来,而有机质为生物残体提供,因此图中腐殖质层厚度差异主要因为生物差异导致;另外,谷坡和谷底因为坡度差异导致水分运动不同,谷坡坡度大,水分运动快,土壤侵蚀严重,影响土壤厚度,A正确;图示区域气候条件差别不大,腐殖质层厚度与母质关系不大,B、C、D错误。]

(2025·辽阳模拟)土壤微生物量是指土壤中体积小于5 000立方微米(μm3)的生物总量,包括细菌、真菌、放线菌、原生动物等,但不包括活的植物体,如根系等。土壤微生物是土壤有机质的活性部分,也是土壤中最活跃的因子,但它易受多种因素的影响。某学者对福建武夷山不同海拔、不同植被下的土壤进行了采样研究(结果如下表),研究发现,土壤温度过高、湿度过大不利于土壤微生物繁殖。据此完成3~4题。

森林类型 海拔 (m) 土壤类型 土壤质地 土壤有机含

量(g/kg)

常绿阔叶林 500 山地红壤 壤土 48.4

针阔叶混交林 1 200 山地黄壤 壤土 49.8

亚高山矮曲林 1 800 山地黄壤 壤土 73.4

亚热带 山地草甸 2 100 高山草甸土 壤土 129.3

3.表格中表层土壤微生物量最多的是( )

A.常绿阔叶林 B.针阔叶混交林

C.亚高山矮曲林 D.亚热带山地草甸

4.推测武夷山土壤微生物量最低的季节最可能是( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

√

√

3.D 4.B [第3题,亚热带山地草甸的土壤有机含量最高,而土壤微生物量与土壤有机含量密切相关,一般土壤有机含量高,土壤微生物量也会相对较多,所以表格中表层土壤微生物量最多的是亚热带山地草甸。第4题,由材料“土壤温度过高、湿度过大不利于土壤微生物繁殖”可知,夏季气温高,湿度大,不利于微生物繁殖,所以武夷山土壤微生物量最低的季节最可能是夏季,B正确;春季气温逐渐升高,微生物量会逐渐增加,A错误;秋季气温较为适宜,微生物量不会是最低,C错误;冬季虽然气温低,但湿度相对较小,不是微生物量最低的季节,D错误。]

(2024·衡水模拟)黑垆土分布在黄土高原的黄土塬和较高的河流阶地上,以黄土为成土母质。如图示意甘肃东部某典型黑土分布区的土壤剖面状况及14C年龄序列,该剖面古土壤层发育,历史上腐殖质含量的高低主要取决于植被覆盖的多少。读图,完成5~7题。

5.根据成土母质特点,推测黑垆土( )

A.储水能力较强 B.有机质含量高

C.疏松利于耕作 D.土层较为浅薄

6.据图推测,距今5 290~3 300年间气候较为( )

A.暖干 B.暖湿

C.冷湿 D.冷干

√

√

7.为改善该地黑垆土的肥力,建议( )

①扩大耕地面积 ②增施有机肥料 ③改善灌溉条件 ④加大翻耕频次

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

√

5.C 6.B 7.C [第5题,黑垆土以黄土为成土母质,黄土疏松,储水能力差,但疏松利于耕作,A错误,C正确;黄土疏松,水土流失严重,有机质含量低,B错误;黄土土层较厚,D错误。第6题,由材料“历史上腐殖质含量的高低主要取决于植被覆盖”可知,植被覆盖影响腐殖质含量,距今5 290~3 300年,腐殖质含量较高,说明植被覆盖率高,气候应为暖湿,植被生长好。第7题,为改善该地黑垆土的肥力,一方面可以增施有机肥,提高土壤肥力,另一方面,可以改善灌溉条件,减少灌溉造成的肥力流失,②③正确;扩大耕地面积对提高肥力无影响,加大翻耕频次容易使土层被风力和流水侵蚀,肥力流失,①④错误。]

二、非选择题(共2小题,共36分)

8.(2024·合肥三模)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

青海湖东南部地区,裸露基岩分布广泛,植被覆盖率低,植被类型主要为地衣和苔藓植物,是柴达木沙尘暴向东移动的必经渠道和沉降区。某科研团队就该区域的地衣、苔藓和大气降尘对成土过程的影响进行研究,研究发现地衣和苔藓会分泌有机酸,地衣土和苔藓土与基岩的化学特征差异大,裸土比地衣土和苔藓土的矿物质颗粒大。下图为该区域及周边地理事物分布示意图。

(1)指出青海湖东南部的气候对生物的影响。(4分)

(2)分析地衣和苔藓在土壤成土过程中的作用。(6分)

(3)推测裸土比地衣土和苔藓土的矿物质颗粒大的原因。(6分)

[解析] 第(1)题,青海湖东南部气候寒冷干燥,昼夜温差大,风力强劲,光照强。在这样的气候条件下植被覆盖率低,以低等植物为主,生物种类少。第(2)题,地衣和苔藓会分泌有机酸,有机酸增强岩石的风化,从而促进原始土壤的形成;该地区是柴达木沙尘暴向东移动的必经渠道和沉降区,地衣和苔藓对来自柴达木的沙尘具有吸附和捕获作用,大气降尘成为原始土壤的一部分;在地衣和苔藓的截留和保护作用下,土壤营养元素损失少,保持土壤中的肥力;地衣和苔藓也可以进行光合作用,为土壤提供有机质。第(3)题,该区域风力强劲,裸土因为缺少植被的保护和固定作用,细颗粒物质被风力搬运离开原地,所以裸土的矿物质颗粒大;地衣土和苔藓土因为有植被的保护,不仅能防风固沙,还能捕获大气中的细小降尘颗粒,使得土壤颗粒更细。

[答案] (1)青海湖东南部气候寒冷干燥,昼夜温差大;植被覆盖率低,以低等植物为主,生物种类少。

(2)地衣和苔藓分泌有机酸增强岩石的风化;地衣和苔藓对来自柴达木的沙尘具有吸附和捕获作用,大气降尘成为原始土壤的一部分;在地衣和苔藓的截留作用下,土壤营养元素损失少,保持土壤中的肥力;地衣和苔藓为土壤提供有机质。

(3)裸土缺少植被的固定作用,细颗粒物质被搬运离开原地;地衣土和苔藓土在植被的作用下,不仅能防风固沙,还能捕获大气中的细小降尘颗粒,使得土壤颗粒更细。

9.(2025·辽阳模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(20分)

为半湿润区玉米的增产及水分高效利用优化的栽培模式提供理论依据和技术支撑,某课题组在吉林省公主岭试验基地开展秸秆还田与耕作方式相结合的方式试验。试验设秸秆离田旋耕起垄(CK)、秸秆深翻还田(SP)、秸秆覆盖免耕(SC)和秸秆覆盖深松(SS)四种耕作模式。下图为2018年不同耕作模式下玉米生育时期土壤贮水量示意图。(注:SP:秋季将秸秆粉碎翻埋到土层30 cm左右,耙平到待播状态;SC:秋季粉碎秸秆覆盖地表,春季秸秆归行免耕播种;SS:秸秆覆盖免耕基础上,苗期进行行间覆盖带深松35 cm。)

(1)描述四种耕作模式下玉米生育时期土壤贮水量变化特征及差异。(8分)

(2)分析玉米苗期和花期土壤水分含量差异的原因。(6分)

(3)从不同季节角度,分析秸秆覆盖免耕(SC)模式对苗期土壤含水量的影响。(6分)

[解析] 第(1)题,在播种至苗期阶段,四种模式的土壤贮水量均呈先升高后下降趋势。差异:根据图示信息可知,秸秆覆盖免耕(SC)和秸秆覆盖深松(SS)模式:在玉米各生育时期的土壤贮水量均显著高于秸秆离田旋耕起垄(CK)和秸秆深翻还田(SP)模式,在玉米生育时期能够保持较为稳定的土壤贮水量,有利于玉米的生长和产量提高;秸秆覆盖免耕(SC)和秸秆覆盖深松(SS)模式在玉米的各个生长时期差异较小,其中花期和成熟期秸秆覆盖免耕(SC)模式低于秸秆覆盖深松(SS)模式;秸秆离田旋耕起垄(CK)和秸秆深翻还田(SP)模式的土壤贮水量较小,且两者在玉米的各个生长时期差异较小,总体上秸秆离田旋耕起垄(CK)模式的贮水量略低于秸秆深翻还田(SP)模式。

第(2)题,玉米苗期,植株较小,蒸腾作用较弱,对水分的需求较少,玉米苗期秸秆覆盖率较高,土壤获得的太阳辐射较少,升温较慢,蒸发较少,玉米苗期为春季,获得的季节性积雪融水补给较多,因此土壤水分含量相对较高。 随着玉米的生长,到花期时,植株高大,叶片茂盛,蒸腾作用强烈,对水分的需求量大增,导致土壤水分含量降低;在花期,气温较高,蒸发强烈,也会使土壤水分含量减少。

第(3)题,秸秆覆盖免耕(SC)模式在不同季节对苗期土壤含水量的影响如下:在春季,免耕可以减少对土壤的扰动,减少土壤水分的蒸发,保持土壤湿度,有利于玉米苗期的生长。在夏季,秸秆覆盖能够降低地表温度,减少水分蒸发,同时秸秆分解过程中产生的有机物质能够改善土壤结构,提高土壤保水能力。在秋季,秸秆粉碎之后还田,秸秆覆盖能够减少到达地面的太阳辐射,减少土壤水分蒸发,保持土壤墒情。在冬季,粉碎之后的秸秆孔隙度较大,有利于吸水,能够增加土壤贮水量。

[答案] (1)变化特征:总体上,四种耕作模式下玉米全生育期土壤贮水量呈单峰曲线变化(或总体变化趋势相似)。

差异:秸秆覆盖免耕(SC)和秸秆覆盖深松(SS)模式在玉米各生育时期的土壤贮水量均显著高于秸秆离田旋耕起垄(CK)和秸秆深翻还田(SP)模式;秸秆覆盖免耕(SC)和秸秆覆盖深松(SS)模式下土壤贮水量差异小,花期和成熟期秸秆覆盖深松(SS)模式的土壤贮水量高于秸秆覆盖免耕(SC);秸秆离田旋耕起垄(CK)和秸秆深翻还田(SP)模式下土壤贮水量差异小;总体上秸秆深翻还田(SP)模式的贮水量略高于秸秆离田旋耕起垄(CK)模式。

(2)玉米苗期,植株较小,蒸腾作用较弱,需水量小,秸秆覆盖度大,降低土壤温度,蒸发弱,加之春季季节性积雪融水量增加,土壤贮水量大;玉米花期需水量大,加之夏季蒸腾作用旺盛,土壤贮水量小。

(3)春季免耕减少土壤翻动,土壤水分蒸发弱;夏季能够减低地表温度,减少土壤水分蒸发;秋季粉碎秸秆覆盖地表,遮挡光照,可以减少蒸发,保持土壤墒情;冬季粉碎的秸秆增加土壤贮水量。

谢 谢 !

同课章节目录