50 第一部分 第七章 课时38 气象灾害 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019)

文档属性

| 名称 | 50 第一部分 第七章 课时38 气象灾害 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共73张PPT)

第一部分 自然地理

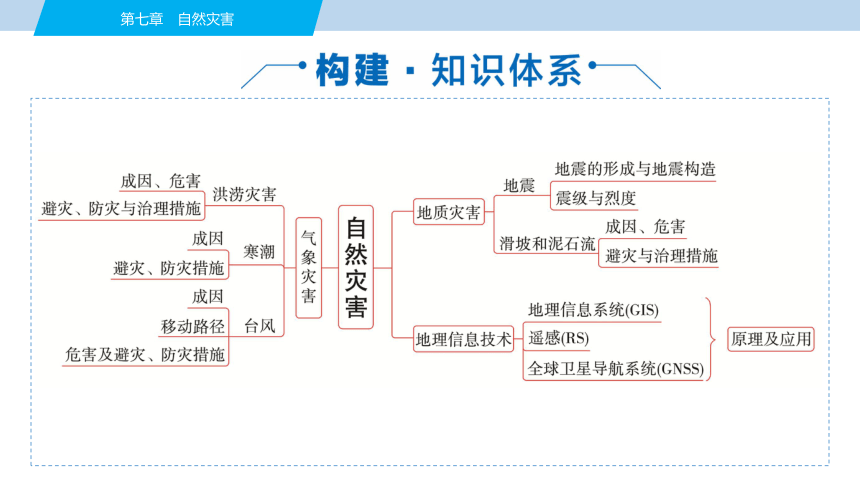

第七章 自然灾害

第七章 自然灾害

课程标准

1.运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施。

2. 通过探究有关自然地理问题,了解地理信息技术的应用。

第七章 自然灾害

四层考查

【必备知识】 常见气象灾害、地质灾害的危害及分布特点、地理信息技术的特点等。

【关键能力】 结合图表文字等信息,获取和解读有关自然灾害特点、成因等的有关信息,分析自然灾害的成因,培养分析问题、阐释问题、解决问题的能力;培养空间想象能力、抽象思维能力、演绎推理能力。

第七章 自然灾害

四层考查

【学科素养】 通过自然灾害的特点及分布等的学习,培养区域认知;结合自然灾害成因分析、地理信息技术的应用原理等,培养综合思维;通过对家乡自然灾害的有关调查,培养地理实践力。

【核心价值】 能够从“地对人的影响”视角,认识自然灾害对自然环境和人类活动的影响,做到遵循自然规律,趋利避害,防灾减灾。

第七章 自然灾害

课时38 气象灾害

夯实·基础知识

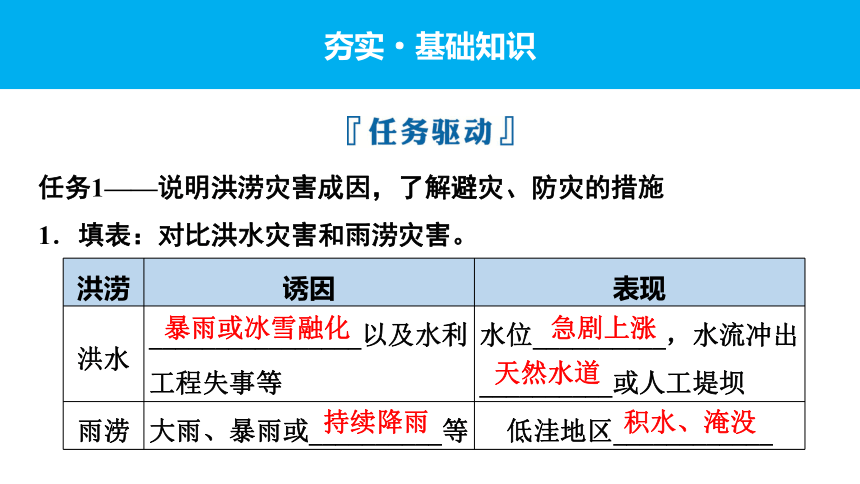

任务1——说明洪涝灾害成因,了解避灾、防灾的措施

1.填表:对比洪水灾害和雨涝灾害。

洪涝 诱因 表现

洪水 ________________以及水利工程失事等 水位__________,水流冲出__________或人工堤坝

雨涝 大雨、暴雨或__________等 低洼地区____________

暴雨或冰雪融化

急剧上涨

天然水道

持续降雨

积水、淹没

2.简答:洪涝灾害的防御措施有哪些?

提示:利用气象卫星对强降雨天气、水情进行监测;提高强降雨天气预报的准确率;工程措施与非工程措施相结合。

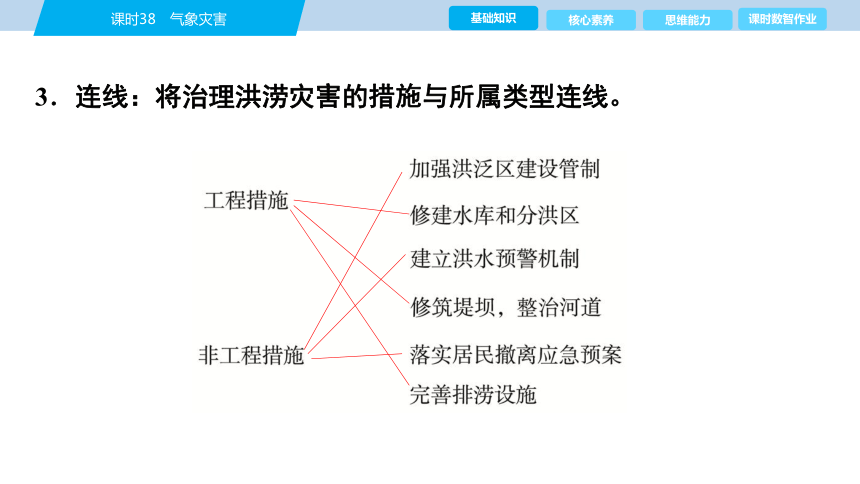

3.连线:将治理洪涝灾害的措施与所属类型连线。

4.判断:有关洪涝灾害避灾的正误。

(1)向河道下游迅速转移,或者爬上屋顶。 ( )

(2)地处低洼地带的居民要准备沙袋、挡水板等物品,设置挡水土坝,以防止洪水进屋。 ( )

(3)迅速游泳游到地势较高处。 ( )

×

√

×

任务2——说明寒潮灾害成因,了解避灾、防灾的措施

1.简答:什么是寒潮?我国寒潮的标准是什么?

提示:寒潮是自极地或寒带向较低纬度带侵袭的强烈冷空气活动。24小时内降温10℃以上(或48小时内降温12℃以上),同时最低气温降至5℃以下。

2.简答:寒潮的危害体现在哪些方面?

提示:气温骤降、大风、雨或雪、冰冻、霜等。

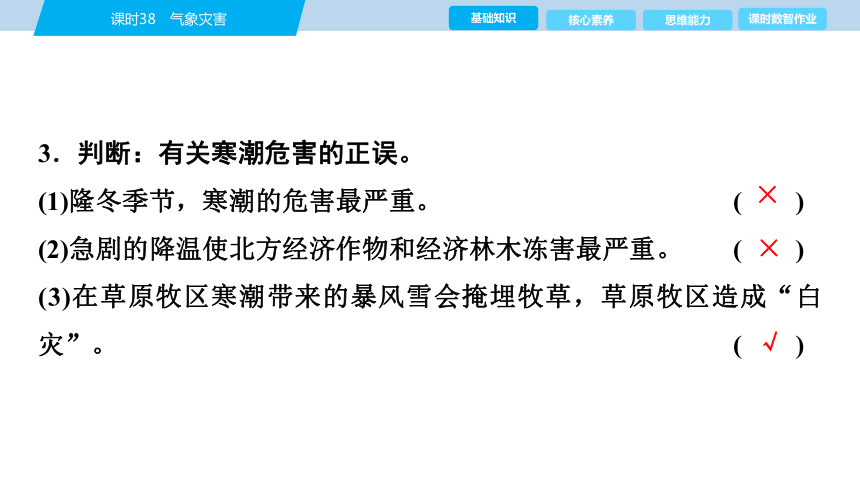

3.判断:有关寒潮危害的正误。

(1)隆冬季节,寒潮的危害最严重。 ( )

(2)急剧的降温使北方经济作物和经济林木冻害最严重。 ( )

(3)在草原牧区寒潮带来的暴风雪会掩埋牧草,草原牧区造成“白灾”。 ( )

×

×

√

任务3——说明台风灾害成因,了解避灾、防灾的措施

1.简答:什么是台风?

提示:台风是发生在北太平洋西部风力达12级或以上的热带气旋。

2.简答:台风是如何形成的?

提示:在洋面温度超过26.5℃的热带或副热带海洋上,由于近洋面气温高,大量空气膨胀上升。受地转偏向力的影响,流入的空气旋转起来。水汽凝结释放热量,促使低层空气不断上升,近洋面气压会下降得更低,空气也旋转得更加猛烈,最后就形成了台风。

3.判断:关于台风路径与危害的正误。

(1)台风形成后,常自东向西或西北移动。 ( )

(2)袭击我国的台风,以5—7月最为频繁。 ( )

(3)台风的破坏力很大,常有狂风、暴雨,沿海岸并有风暴潮,造成重大灾害。 ( )

(4)台风登陆后,风力会逐渐减弱,带来的雨水能够缓解部分地区的旱情。 ( )

√

×

√

√

衔接一 必修第一册活动变式

如图示意洪涝年份鄱阳湖与长江相连河段的水位变化。读图,完成1~2题。

1.滨湖地区涝灾最可能发生的时间为( )

A.3—5月 B.6—9月

C.10—12月 D.12月—次年2月

2.关于滨湖农业区防治涝灾可采取的主要措施,下列叙述不合理的是( )

A.完善抗洪排涝系统

B.培育推广耐涝作物

C.改变熟制和土地利用方式

D.开展防灾减灾教育

√

√

1.B 2.C [第1题,读图可知,与3—5月、10—12月、12月—次年2月相比,6—9月湖泊水位最高,且河流水位高于湖泊水位,湖泊排洪不畅,因此6—9月滨湖地区最可能发生涝灾。第2题,完善抗洪排涝系统,有利于滨湖农业区防治涝灾,A合理,但不符合题意;培育推广耐涝作物,可以减轻滨湖农业区涝灾的损失,B合理,但不符合题意;改变熟制和土地利用方式,对滨湖农业区防治涝灾影响不大,C不合理,符合题意;开展防灾减灾教育,增强当地农民应对涝灾的意识和能力,有利于滨湖农业区防治涝灾,D合理,但不符合题意。]

衔接二 选择性必修1阅读变式

影响我国的台风有西移、西北移、转向三种移动路径,其中转向路径台风常到达我国东部海面或在我国沿海地区登陆后转向东北方向,路径呈抛物线状。图1是西太平洋台风转向点的平均经纬度图,括号内是台风统计次数,实线上各点表示纬度,虚线上各点表示经度。图2是台湾岛附近的台风中心示意图。读图,完成3~4题。

3.台风转向点自西北向东南方向变化的时段是( )

A.5—6月 B.6—8月

C.8—10月 D.10—11月

4.图2中的台风靠近台湾岛时,对台湾岛的危害不包括( )

A.狂风 B.暴雨 C.赤潮 D.风暴潮

√

√

3.C 4.C [第3题,图1中左侧纵坐标为纬度,右侧纵坐标为经度。实线上各点为纬度,虚线上各点为经度。读图可知,8月前台风转向点向东北移动,8—10月则向东南移动,10—11月向西南移动。第4题,台风是强烈发展的热带气旋,中心附近空气强烈旋转上升,带来狂风、暴雨和风暴潮,所以当台风靠近台湾岛时,会给当地造成重大危害,A、B、D不符合题意;赤潮是由水体富营养化形成的,不属于台风的危害,C符合题意。]

提升·核心素养

1.洪涝灾害成因

洪涝灾害的发生以自然原因为主,但人类不合理的活动也可能诱发或加剧洪涝灾害。

(1)自然原因

流域 状况 降水 强度 降水强度大,历时长,造成水量大,水位高

流域 状况 地面坡度 地面坡度大 汇水速度加快,洪水易形成

土壤含水率 土壤含水率高

植被覆盖率 植被覆盖率低

水系 状况 支流 支流多,尤其 是扇形水系 排水速度减慢,容易形成洪水

河道 河道弯曲

河谷 纵向坡度小

入海口 入海口狭窄

(2)人为原因

破坏流域内植被 导致流域内汇水速度加快,加剧水土流失和河道淤塞,使河流水位升高,河床坡度减小

围湖造田 使湖泊对洪水的调节能力减弱

建筑物占据河道 减缓了河道排水的速度

2.洪涝灾害的治理措施

措施 具体做法

工程 措施 可从拦洪、蓄洪、行洪、分洪、泄洪等方面来思考,具体要求是:

①上游——修水库蓄洪和植树造林,保持水土。

②中游——利用低洼地建蓄洪工程。

③下游——整治河道,开挖新河、加固堤坝、疏通河道,加快分洪、泄洪

措施 具体做法

非工程措施 ①科研投入监测和预报;建立洪水预报警报系统。

②加强洪涝灾害的管理;加强洪泛区建设管制;落实居民撤离应急预案;宣传教育;实行防洪保险等

3.我国主要的其他气象灾害

类型 时空分布 危害 防治措施

干旱 东部地区多发,华北地区多春旱,长江中下游地区多伏旱 造成粮食减产,人畜饮水困难,影响经济发展和社会稳定 改变农业结构,选择耐旱作物,开展农田水利建设等

类型 时空分布 危害 防治措施

寒潮 主要发生在冬半年,由西北到东南依次变弱 使农作物和牲畜受到冻害,交通、通信等受到很大影响 发布准确的寒潮消息或警报,及早防护

台风 每年的夏秋季节,东南沿海的广东、海南、广西、福建、浙江等省级行政区受影响 造成强风、特大暴雨和风暴潮等 加强台风的监测和预报,及时发布台风预报和警报

[规律总结] 我国主要气象灾害的关联性

培养·思维能力

(2023·湖南卷)融雪洪水灾害由大量的积雪快速融化引起,可分为雨雪混合型(简称“混合型”)洪水灾害和升温融雪型(简称“升温型”)洪水灾害,融雪洪水中常夹杂着冰凌和融冰。下表示意1900—2020年北半球融雪洪水灾害频次。据此完成(1)~(3)题。

纬度 3—5月 6—8月 9—11月 12—2月 总计

升温 型 混合 型 升温 型 混合 型 升温 型 混合 型 升温 型 混合 型 升温 型 混合

型

0°~ 30°N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

30°~ 40°N 5 24 25 21 0 1 3 12 33 58

40°~ 50°N 132 151 10 12 1 5 27 49 170 217

50°~ 60°N 34 22 3 5 0 0 3 7 40 34

60°~ 70°N 16 1 0 6 1 0 0 1 17 8

(1)下列地区中,融雪洪水灾害多发的是( )

A.尼罗河流域 B.中南半岛

C.北冰洋沿岸 D.亚洲中部

(2)春季与秋季融雪洪水灾害频次差异大,主要是因为( )

①春季地表积雪较多 ②气温变化趋势不同 ③秋季气温低于春季 ④秋季雨水少于春季

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

√

√

(3)一般认为,混合型洪水比升温型洪水破坏力更强,其理由最可能是( )

A.混合型比升温型洪水频次高

B.雨水的流动性比积雪融水强

C.积雪面雨水会加速积雪消融

D.混合型洪水中有冰凌和融冰

√

【解题导引】

(1) 北半球融雪洪水灾害频次40°~50°N最高→亚洲中部位于中纬度地区→冬季较寒冷→在高海拔山地冬季存有大量积雪→春季气温快速回升→多融雪洪水灾害

(2) 春季的融雪洪水灾害频次远大于秋季→春季地表积雪多,且春季处于升温趋势→易产生融雪洪水灾害。秋季地表积雪少,且秋季处于降温趋势→不容易产生融雪洪水灾害

(3)混合型洪水由雪面雨水与融雪洪水混合形成→雪面雨水带来热量并冲击积雪→加速积雪消融→混合型洪水水量大,水位高→破坏力更强

结合材料分析,影响融雪型洪水的因素有哪些?

提示:地形、冬季的降雪与积雪量、温度的变化、降水等。

视角一 洪涝灾害

(2025·四川普通高校招生适应性测试)暗崴岩溶洼地位于广西壮族自治区桂林市境内,洼地流域面积2.3 km2,地表水、地下水通过落水洞进入地下河后流出。洼底土壤较厚,以种植农作物为主,洪涝灾害频发;坡地土壤零星分布于岩石沟槽中,植被以灌丛为主。图1为暗崴岩溶洼地示意图,图2为地下河出口处水文站2023年部分监测时段的流量变化图。据此完成1~3题。

1.监测时段的流量变化表明该洼地所在流域( )

A.河流径流稳定

B.植被截留作用强

C.地表蓄水能力差

D.地下水补给占比高

2.该洼地洪涝灾害频发的地形原因是( )

A.裂隙发育 B.坡地较缓

C.沟谷密集 D.洼底狭窄

√

√

3.能够有效减轻该洼地洪涝灾害的措施是( )

A.拓宽洼底 B.疏通落水洞

C.退耕还林 D.设置蓄洪区

√

1.C 2.D 3.B [第1题,由图可知,地下河出口处的流量变化很大,说明该河流径流不稳定,植被的截留作用弱,A、B错误;地下水补给占比高,径流稳定,D错误;地表水、地下水通过落水洞进入地下河后流出,说明地表蓄水能力差,C正确。第2题,裂隙发育,地表水流失快,不易产生洪涝灾害,A错误;坡地较缓,水下渗较多,不易形成地表径流,不易产生洪涝灾害,B错误;坡地土壤零星分布于岩石沟槽中,说明沟谷不是很密集,C错误;由图可知,岩溶洼地的洼底狭窄,流水不畅,易发生洪涝灾害,D正确。

第3题,由材料可知,地表水、地下水通过落水洞进入地下河后流出,故要从本质上解决该洼地的洪涝灾害就要疏通落水洞,B正确;拓宽洼底工程量大,不能从根本上减轻洪涝灾害,A错误;该区域洪涝灾害的洪水主要来源于流域的坡地,而坡地土壤零星分布于岩石沟槽中,植被以灌丛为主,不是以耕地为主,加之土层浅薄,不易植树造林,C错误;溶蚀洼地的洼底狭窄,设置蓄洪区意义不大,D错误。]

视角二 台风灾害

(2024·北京二模)如图为2023年7月26日20时亚洲局部地区海平面气压分布图。读图,完成4~5题。

4.图中台风( )

A.生成于我国东海海面

B.移动路径受东南信风的影响

C.登陆后中心气压降低

D.气流呈逆时针方向辐合上升

5.图中( )

A.①地风向为东南风 B.②地出现狂风暴雨

C.③地出现大雾天气 D.④地可能发生海啸

√

√

4.D 5.B [第4题,台风通常在夏秋季节形成于热带海洋面,图示中台风所处区域属于南海,且已发展较大规模,说明形成于纬度更低的区域,而非纬度更高的东海,A错误;此时为夏季,台风移动路径受到东亚的东南季风影响,而非南半球的东南信风,B错误;台风的低压中心登陆后,陆地不具有海洋的热力特征,无法继续释放潜热为台风发展提供能量,中心气压上升,C错误;台风是热带低压系统强烈发展形成的,在北半球,水平气流呈逆时针方向辐合上升,D正确。第5题,台风属于热带低压系统,中心气压低于四周,依据在等压线图上的风向判断方法即可知①地此时为东北风,A错误;②③地位于台风中心附近,风力大,降水强度大,B正确,C错误;海啸是海底地震或滑坡导致,与台风无关,台风引发的是风暴潮,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:55分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·衡阳模拟)读我国1951—1981年地表温度距平与寒潮频次的变化图,完成1~2题。

课时数智作业(三十八) 气象灾害

1.下列说法不正确的是( )

A.地表温度距平与寒潮频次大致呈负相关

B.从整体上看,地表温度距平越低,寒潮频次越低

C.温度低的年份,寒潮频次高

D.一般情况下,冷空气活动频繁,则寒潮频次高

√

2.下列关于我国寒潮的叙述,正确的是( )

A.冬季寒潮发生频次高,对农业生产的危害最大

B.秋末和初春寒潮发生的频次低,强度小,对农业生产的危害小

C.寒潮发生频次高的年份,农业减产一定比较严重

D.北方地区寒潮发生的频次高于南方,但是对农业生产的危害较小

√

1.B 2.D [第1题,地表温度距平与寒潮频次大致呈负相关,地表温度距平越低,寒潮频次越高,A正确,不符合题意;分析图中数据可知,地表温度距平与寒潮频次大致呈负相关,即从整体上看,地表温度距平越低,寒潮频次越高,这说明温度越低、冷空气活动越频繁,寒潮频次越高,B错误,符合题意;温度低,亚洲高压增强,寒潮频次高,C正确,但不符合题意;冷空气活动频繁,寒潮频次高,D正确,但不符合题意。第2题,我国寒潮主要发生在冬半年,北方地区寒潮发生的频次高于南方地区,冬季北方地区农作物生长缓慢,寒潮对农业生产的危害较小,南方地区寒潮发生的频次低,但对农业生产的危害较大,D正确;寒潮主要发生在北半球中高纬度地区的秋末到初春季节,此时发生的寒潮对农业影响最大,A、B错误;寒潮发生频次高的年份,农业不一定减产严重,主要看寒潮发生的季节,C错误。]

华南地区汛期有前汛期和后汛期之分,前汛期为4—6月,后汛期为7—9月,两个汛期形成原因不同。2024年4月副高势力强于往年同期,广东提前进入前汛期,粤北地区迎来大范围持续性暴雨,多地降水突破历史纪录,引发严重的洪涝灾害。据此完成3~4题。

3.广东2024年4月降水强度明显高于往年同期的原因可能为( )

A.山地抬升明显

B.城市凝结核多

C.海洋水汽充足

D.台风登陆频繁

√

4.广东粤北地区此次洪涝灾害发生的原因有( )

①地势低平 ②植被覆盖率高 ③暴雨时间长 ④降水强度大

A.①③ B.①④

C.②③ D.③④

√

3.C 4.D [第3题,地形抬升一直存在,不是2024年4月降水多的原因,A错误;城市排放的凝结核2024年与往年差异不大,且材料未反映,不是导致2024年4月降水多的原因,B错误;相比往年,2024年4月以来西太平洋副热带高压持续偏强,引导极为充沛的海洋水汽向我国南方地区输送,故2024年4月降水较往年同期偏多,C正确;该时期的降水主要是锋面雨,不是台风登陆形成,D错误。第4题,粤北地区山地多,地势崎岖,①错误;植被覆盖率高,调蓄作用强,不容易发生洪涝灾害,②错误;粤北地区迎来大范围连续性暴雨,降水强度大,持续时间长,引发洪涝灾害,③④正确。]

(2024·青岛二模)霍林河发源于大兴安岭,中下游为平原地区,多湿地分布。1998年霍林河流域发生特大洪水,引发霍林河流域下游湿地景观的变化。下表为1998年洪水前后霍林河流域下游主要湿地景观转移率(%)。据此完成5~6题。

洪水后 洪水前 草地 盐碱地 沙地 河流 湖泊 沼泽

湿地

草地 95.58 0.52 0.02 0.46 2.85

盐碱地 2.76 80.75 0.01 7.50 8.84

沙地 0.41 1.533 89.74 4.61 3.43

河流湖泊 0.27 1.30 0.00 85.54 12.60

沼泽湿地 0.97 3.06 0.14 25.18 70.26

注:表中仅为部分数据。

5.大洪水引发霍林河流域下游景观的动态变化,其中发生转移概率最大的景观是( )

A.草地 B.河流湖泊

C.盐碱地 D.沼泽湿地

6.大洪水的发生,使霍林河下游地区盐碱地面积( )

A.一直扩大 B.先扩大后减小

C.一直减小 D.先减小后扩大

√

√

5.D 6.D [第5题,受洪水影响,草地还有95.58%保持原样,说明草地变化了4.58%,同理河流湖泊变化了14.46%,盐碱地变化了19.25%,沼泽湿地变化了29.74%,转移变化最大的是沼泽湿地。第6题,大洪水的发生使盐碱地7.5%和8.84%变成河流湖泊和沼泽湿地,之后又有3.06%和1.3%的沼泽湿地和河流湖泊变成了盐碱地,所以大洪水的发生使盐碱地先减小后扩大。因为洪水的发生会把地势较低的地方淹没变成河流湖泊或沼泽湿地,洪水退去后,部分地区又会变成盐碱地,所以先减小后扩大。]

(2024·福州三模)干旱程度异常快速发展的现象称为突发性干旱。不同的植被因其特性对干旱的反应有所不同。黄土高原植被对突发性干旱反应迅速,而秦岭植被对突发性干旱反应则滞后1个月。据此完成7~9题。

7.黄土高原最容易受到突发性干旱影响的土地利用类型是( )

A.林地 B.草地

C.建设用地 D.未利用土地

√

8.秦岭植被对突发性干旱反应滞后的原因是( )

A.大气降水多 B.空气湿度大

C.土壤湿度大 D.蒸腾作用强

9.当突发性干旱发生时,可采取的措施主要有( )

①加强水源管理调度 ②改种耐旱作物品种 ③加强旱情监测预警 ④制定灾害应急预案

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

√

√

7.B 8.C 9.B [第7题,黄土高原的草地主要分布在高原的西部和北部,地势较高,降水较少,气候较干旱,植被覆盖率低,最容易受到突发性干旱的影响,B正确;林地植被覆盖率较高,涵养水源能力较强,受突发性干旱影响较小,A错误;建设用地植被较少,受突发性干旱影响较小,C错误;未利用土地为原始植被,受突发性干旱影响较小,D错误。

第8题,在秦岭地区,植被覆盖与气候因子的响应关系存在明显的空间差异,对气温的响应总体上没有明显的时滞效应,而与降水的响应存在以滞后1个月为主的时滞效应。这表明土壤湿度能够在一定程度上缓冲降水变化对植被的影响,导致植被对干旱的反应出现滞后,C正确;大气降水没有时滞效应,A错误;干旱发生时降水减少,空气湿度小,B错误;蒸腾作用会加剧干旱,不属于突发性干旱反应滞后的原因,D错误。

第9题,在突发性干旱发生时, 水资源的短缺成为首要问题,合理管理和调度有限的水资源至关重要,以确保生活生产的需要,①正确;种植耐旱作物品种在长期的农业规划和干旱地区种植中是一个有效的策略,但在突发性干旱发生时,这一措施的实施周期较长,对于解决当前的干旱问题帮助小,②错误;及时的旱情监测和预警有助于政府和相关部门提前了解干旱的严重程度和范围,从而采取更为有效的应对措施,③正确;制定灾害应急预案对于灾害应对是必要的,但在突发性干旱发生时,这一措施更多的是作为一个长期准备和规划的策略,而不是一个可直接采取的应对措施,④错误。]

二、非选择题(共2小题,共28分)

10.(2024·许昌模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(10分)

南欧巴尔干半岛的某喀斯特地区年降水量超过1 700毫米,地下河发育。该地区有甲、乙两个溶蚀谷地,暴雨期间,甲谷地排水不畅,易发洪灾,当地拟建人工河缓解洪灾。下图为该喀斯特地区示意图。

(1)指出甲谷地易发洪涝灾害的季节,并阐述理由。(4分)

(2)从人工河设计的位置和线路,说明其能有效缓解城镇洪灾的原因。(6分)

[解析] 第(1)题,甲谷地位于南欧巴尔干半岛,该半岛位于地中海沿岸,属于地中海气候区,夏季受副高控制降水少,冬季受盛行西风影响降水多,因此甲谷地易发洪涝灾害的季节为冬季。第(2)题,人工河设置于城市上游,在洪水到达城镇前实现分流,使城镇所在河段河流水量减少,可以减少洪水发生的概率;线路上设置两个分洪口分洪,对河流水的分流调节作用强;原有河道特别弯曲,水流不畅,与原有河道比,人工河道流程短,较为顺直,可以快速泄洪。

[答案] (1)冬季。理由:甲谷地位于地中海气候区,冬季降水量大。

(2)人工河设置于城市上游,在洪水到达城镇前实现分流;线路上设置两个分洪口分洪;与原有河道比,人工河道流程短(顺直),泄洪快。

11.(2024·邵阳三模)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

湖南邵阳地区2024年4月2日15时左右突降冰雹,持续时间为10分钟左右。有市民反映:“冰雹导致部分房屋与车辆受损,这是自己这辈子见到过的最大的冰雹”。冰雹是强对流天气条件下发生的一种固态降水现象,常伴有雷雨大风和短时强降水,具有影响范围小、发展迅速、持续时间短等特点,是天气预报的难点。如图为冰雹形成过程示意图。

(1)说明冰雹的形成过程。(6分)

(2)简述冰雹是天气预报难点的理由。(6分)

(3)说出冰雹对农业生产的危害,并提出有效应对措施。(6分)

[解析] 第(1)题,形成冰雹要具备充足的水汽、强烈的对流天气及大气不稳定、迅速降温等。午后多上升气流,且对流旺盛,水汽随着气流上升遇冷降温后凝结成小水滴,当气温降至0 ℃以下时,水滴凝结成冰粒;冰粒在上升运动过程中吸附周围小冰粒或水滴体积增大,当其重量无法被上升气流所承载时即下落;下沉冰粒遇到更强的上升气流再次被抬升,体积再增大,如此反复,冰粒体积越来越大,直到下落至地面形成冰雹。

第(2)题,冰雹时间分布上具有突发性强、发展迅速、持续时间短的特点;空间分布上具有影响范围小、离散性强(大多数冰雹降落点呈点状分布)的特点;空间尺度分布较小,且复杂地形所产生的局地强对流天气可能触发冰雹,增加预报难度。第(3)题,危害:冰雹多发于春、夏季节,此时正是农业的播种期与生长期,容易损坏幼苗,影响农作物发育;影响花蕊期农作物传花授粉;使生长期农作物倒伏、果实掉落等,从而导致农作物减产甚至绝收。措施:从气象台的角度,加强对冰雹天气的监测与预报;从农民的角度,加强宣传教育,增强人们防灾减灾意识;从育种的角度,培育优良品种,种植抗冰雹和恢复能力强的农作物。

[答案] (1)午后对流旺盛,水汽随气流上升遇冷凝结成小水滴,当气温降至0 ℃以下时,水滴凝结成冰粒;冰粒在上升运动过程中吸附周围小冰粒或水滴体积增大,当其重量无法被上升气流所承载时即下落;下沉冰粒遇到更强的上升气流再次被抬升,体积再增大,如此反复,冰粒体积越来越大,直到下落至地面形成冰雹。

(2)冰雹时间分布上具有突发性强、发展迅速、持续时间短的特点;空间分布上具有影响范围小、离散性强(大多数冰雹降落点呈点状分布)的特点;复杂地形所产生的局地强对流天气可能触发冰雹,增加预报难度。

(3)危害:冰雹多发于春夏季节,是农业的播种期与生长期,容易损坏幼苗;影响花蕊期农作物传花授粉;使生长期农作物倒伏、果实掉落等,导致农作物减产甚至绝收。

措施:加强对冰雹天气的监测与预报;加强宣传教育,增强人们防灾减灾意识;种植抗冰雹和恢复能力强的农作物。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第七章 自然灾害

第七章 自然灾害

课程标准

1.运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施。

2. 通过探究有关自然地理问题,了解地理信息技术的应用。

第七章 自然灾害

四层考查

【必备知识】 常见气象灾害、地质灾害的危害及分布特点、地理信息技术的特点等。

【关键能力】 结合图表文字等信息,获取和解读有关自然灾害特点、成因等的有关信息,分析自然灾害的成因,培养分析问题、阐释问题、解决问题的能力;培养空间想象能力、抽象思维能力、演绎推理能力。

第七章 自然灾害

四层考查

【学科素养】 通过自然灾害的特点及分布等的学习,培养区域认知;结合自然灾害成因分析、地理信息技术的应用原理等,培养综合思维;通过对家乡自然灾害的有关调查,培养地理实践力。

【核心价值】 能够从“地对人的影响”视角,认识自然灾害对自然环境和人类活动的影响,做到遵循自然规律,趋利避害,防灾减灾。

第七章 自然灾害

课时38 气象灾害

夯实·基础知识

任务1——说明洪涝灾害成因,了解避灾、防灾的措施

1.填表:对比洪水灾害和雨涝灾害。

洪涝 诱因 表现

洪水 ________________以及水利工程失事等 水位__________,水流冲出__________或人工堤坝

雨涝 大雨、暴雨或__________等 低洼地区____________

暴雨或冰雪融化

急剧上涨

天然水道

持续降雨

积水、淹没

2.简答:洪涝灾害的防御措施有哪些?

提示:利用气象卫星对强降雨天气、水情进行监测;提高强降雨天气预报的准确率;工程措施与非工程措施相结合。

3.连线:将治理洪涝灾害的措施与所属类型连线。

4.判断:有关洪涝灾害避灾的正误。

(1)向河道下游迅速转移,或者爬上屋顶。 ( )

(2)地处低洼地带的居民要准备沙袋、挡水板等物品,设置挡水土坝,以防止洪水进屋。 ( )

(3)迅速游泳游到地势较高处。 ( )

×

√

×

任务2——说明寒潮灾害成因,了解避灾、防灾的措施

1.简答:什么是寒潮?我国寒潮的标准是什么?

提示:寒潮是自极地或寒带向较低纬度带侵袭的强烈冷空气活动。24小时内降温10℃以上(或48小时内降温12℃以上),同时最低气温降至5℃以下。

2.简答:寒潮的危害体现在哪些方面?

提示:气温骤降、大风、雨或雪、冰冻、霜等。

3.判断:有关寒潮危害的正误。

(1)隆冬季节,寒潮的危害最严重。 ( )

(2)急剧的降温使北方经济作物和经济林木冻害最严重。 ( )

(3)在草原牧区寒潮带来的暴风雪会掩埋牧草,草原牧区造成“白灾”。 ( )

×

×

√

任务3——说明台风灾害成因,了解避灾、防灾的措施

1.简答:什么是台风?

提示:台风是发生在北太平洋西部风力达12级或以上的热带气旋。

2.简答:台风是如何形成的?

提示:在洋面温度超过26.5℃的热带或副热带海洋上,由于近洋面气温高,大量空气膨胀上升。受地转偏向力的影响,流入的空气旋转起来。水汽凝结释放热量,促使低层空气不断上升,近洋面气压会下降得更低,空气也旋转得更加猛烈,最后就形成了台风。

3.判断:关于台风路径与危害的正误。

(1)台风形成后,常自东向西或西北移动。 ( )

(2)袭击我国的台风,以5—7月最为频繁。 ( )

(3)台风的破坏力很大,常有狂风、暴雨,沿海岸并有风暴潮,造成重大灾害。 ( )

(4)台风登陆后,风力会逐渐减弱,带来的雨水能够缓解部分地区的旱情。 ( )

√

×

√

√

衔接一 必修第一册活动变式

如图示意洪涝年份鄱阳湖与长江相连河段的水位变化。读图,完成1~2题。

1.滨湖地区涝灾最可能发生的时间为( )

A.3—5月 B.6—9月

C.10—12月 D.12月—次年2月

2.关于滨湖农业区防治涝灾可采取的主要措施,下列叙述不合理的是( )

A.完善抗洪排涝系统

B.培育推广耐涝作物

C.改变熟制和土地利用方式

D.开展防灾减灾教育

√

√

1.B 2.C [第1题,读图可知,与3—5月、10—12月、12月—次年2月相比,6—9月湖泊水位最高,且河流水位高于湖泊水位,湖泊排洪不畅,因此6—9月滨湖地区最可能发生涝灾。第2题,完善抗洪排涝系统,有利于滨湖农业区防治涝灾,A合理,但不符合题意;培育推广耐涝作物,可以减轻滨湖农业区涝灾的损失,B合理,但不符合题意;改变熟制和土地利用方式,对滨湖农业区防治涝灾影响不大,C不合理,符合题意;开展防灾减灾教育,增强当地农民应对涝灾的意识和能力,有利于滨湖农业区防治涝灾,D合理,但不符合题意。]

衔接二 选择性必修1阅读变式

影响我国的台风有西移、西北移、转向三种移动路径,其中转向路径台风常到达我国东部海面或在我国沿海地区登陆后转向东北方向,路径呈抛物线状。图1是西太平洋台风转向点的平均经纬度图,括号内是台风统计次数,实线上各点表示纬度,虚线上各点表示经度。图2是台湾岛附近的台风中心示意图。读图,完成3~4题。

3.台风转向点自西北向东南方向变化的时段是( )

A.5—6月 B.6—8月

C.8—10月 D.10—11月

4.图2中的台风靠近台湾岛时,对台湾岛的危害不包括( )

A.狂风 B.暴雨 C.赤潮 D.风暴潮

√

√

3.C 4.C [第3题,图1中左侧纵坐标为纬度,右侧纵坐标为经度。实线上各点为纬度,虚线上各点为经度。读图可知,8月前台风转向点向东北移动,8—10月则向东南移动,10—11月向西南移动。第4题,台风是强烈发展的热带气旋,中心附近空气强烈旋转上升,带来狂风、暴雨和风暴潮,所以当台风靠近台湾岛时,会给当地造成重大危害,A、B、D不符合题意;赤潮是由水体富营养化形成的,不属于台风的危害,C符合题意。]

提升·核心素养

1.洪涝灾害成因

洪涝灾害的发生以自然原因为主,但人类不合理的活动也可能诱发或加剧洪涝灾害。

(1)自然原因

流域 状况 降水 强度 降水强度大,历时长,造成水量大,水位高

流域 状况 地面坡度 地面坡度大 汇水速度加快,洪水易形成

土壤含水率 土壤含水率高

植被覆盖率 植被覆盖率低

水系 状况 支流 支流多,尤其 是扇形水系 排水速度减慢,容易形成洪水

河道 河道弯曲

河谷 纵向坡度小

入海口 入海口狭窄

(2)人为原因

破坏流域内植被 导致流域内汇水速度加快,加剧水土流失和河道淤塞,使河流水位升高,河床坡度减小

围湖造田 使湖泊对洪水的调节能力减弱

建筑物占据河道 减缓了河道排水的速度

2.洪涝灾害的治理措施

措施 具体做法

工程 措施 可从拦洪、蓄洪、行洪、分洪、泄洪等方面来思考,具体要求是:

①上游——修水库蓄洪和植树造林,保持水土。

②中游——利用低洼地建蓄洪工程。

③下游——整治河道,开挖新河、加固堤坝、疏通河道,加快分洪、泄洪

措施 具体做法

非工程措施 ①科研投入监测和预报;建立洪水预报警报系统。

②加强洪涝灾害的管理;加强洪泛区建设管制;落实居民撤离应急预案;宣传教育;实行防洪保险等

3.我国主要的其他气象灾害

类型 时空分布 危害 防治措施

干旱 东部地区多发,华北地区多春旱,长江中下游地区多伏旱 造成粮食减产,人畜饮水困难,影响经济发展和社会稳定 改变农业结构,选择耐旱作物,开展农田水利建设等

类型 时空分布 危害 防治措施

寒潮 主要发生在冬半年,由西北到东南依次变弱 使农作物和牲畜受到冻害,交通、通信等受到很大影响 发布准确的寒潮消息或警报,及早防护

台风 每年的夏秋季节,东南沿海的广东、海南、广西、福建、浙江等省级行政区受影响 造成强风、特大暴雨和风暴潮等 加强台风的监测和预报,及时发布台风预报和警报

[规律总结] 我国主要气象灾害的关联性

培养·思维能力

(2023·湖南卷)融雪洪水灾害由大量的积雪快速融化引起,可分为雨雪混合型(简称“混合型”)洪水灾害和升温融雪型(简称“升温型”)洪水灾害,融雪洪水中常夹杂着冰凌和融冰。下表示意1900—2020年北半球融雪洪水灾害频次。据此完成(1)~(3)题。

纬度 3—5月 6—8月 9—11月 12—2月 总计

升温 型 混合 型 升温 型 混合 型 升温 型 混合 型 升温 型 混合 型 升温 型 混合

型

0°~ 30°N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

30°~ 40°N 5 24 25 21 0 1 3 12 33 58

40°~ 50°N 132 151 10 12 1 5 27 49 170 217

50°~ 60°N 34 22 3 5 0 0 3 7 40 34

60°~ 70°N 16 1 0 6 1 0 0 1 17 8

(1)下列地区中,融雪洪水灾害多发的是( )

A.尼罗河流域 B.中南半岛

C.北冰洋沿岸 D.亚洲中部

(2)春季与秋季融雪洪水灾害频次差异大,主要是因为( )

①春季地表积雪较多 ②气温变化趋势不同 ③秋季气温低于春季 ④秋季雨水少于春季

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

√

√

(3)一般认为,混合型洪水比升温型洪水破坏力更强,其理由最可能是( )

A.混合型比升温型洪水频次高

B.雨水的流动性比积雪融水强

C.积雪面雨水会加速积雪消融

D.混合型洪水中有冰凌和融冰

√

【解题导引】

(1) 北半球融雪洪水灾害频次40°~50°N最高→亚洲中部位于中纬度地区→冬季较寒冷→在高海拔山地冬季存有大量积雪→春季气温快速回升→多融雪洪水灾害

(2) 春季的融雪洪水灾害频次远大于秋季→春季地表积雪多,且春季处于升温趋势→易产生融雪洪水灾害。秋季地表积雪少,且秋季处于降温趋势→不容易产生融雪洪水灾害

(3)混合型洪水由雪面雨水与融雪洪水混合形成→雪面雨水带来热量并冲击积雪→加速积雪消融→混合型洪水水量大,水位高→破坏力更强

结合材料分析,影响融雪型洪水的因素有哪些?

提示:地形、冬季的降雪与积雪量、温度的变化、降水等。

视角一 洪涝灾害

(2025·四川普通高校招生适应性测试)暗崴岩溶洼地位于广西壮族自治区桂林市境内,洼地流域面积2.3 km2,地表水、地下水通过落水洞进入地下河后流出。洼底土壤较厚,以种植农作物为主,洪涝灾害频发;坡地土壤零星分布于岩石沟槽中,植被以灌丛为主。图1为暗崴岩溶洼地示意图,图2为地下河出口处水文站2023年部分监测时段的流量变化图。据此完成1~3题。

1.监测时段的流量变化表明该洼地所在流域( )

A.河流径流稳定

B.植被截留作用强

C.地表蓄水能力差

D.地下水补给占比高

2.该洼地洪涝灾害频发的地形原因是( )

A.裂隙发育 B.坡地较缓

C.沟谷密集 D.洼底狭窄

√

√

3.能够有效减轻该洼地洪涝灾害的措施是( )

A.拓宽洼底 B.疏通落水洞

C.退耕还林 D.设置蓄洪区

√

1.C 2.D 3.B [第1题,由图可知,地下河出口处的流量变化很大,说明该河流径流不稳定,植被的截留作用弱,A、B错误;地下水补给占比高,径流稳定,D错误;地表水、地下水通过落水洞进入地下河后流出,说明地表蓄水能力差,C正确。第2题,裂隙发育,地表水流失快,不易产生洪涝灾害,A错误;坡地较缓,水下渗较多,不易形成地表径流,不易产生洪涝灾害,B错误;坡地土壤零星分布于岩石沟槽中,说明沟谷不是很密集,C错误;由图可知,岩溶洼地的洼底狭窄,流水不畅,易发生洪涝灾害,D正确。

第3题,由材料可知,地表水、地下水通过落水洞进入地下河后流出,故要从本质上解决该洼地的洪涝灾害就要疏通落水洞,B正确;拓宽洼底工程量大,不能从根本上减轻洪涝灾害,A错误;该区域洪涝灾害的洪水主要来源于流域的坡地,而坡地土壤零星分布于岩石沟槽中,植被以灌丛为主,不是以耕地为主,加之土层浅薄,不易植树造林,C错误;溶蚀洼地的洼底狭窄,设置蓄洪区意义不大,D错误。]

视角二 台风灾害

(2024·北京二模)如图为2023年7月26日20时亚洲局部地区海平面气压分布图。读图,完成4~5题。

4.图中台风( )

A.生成于我国东海海面

B.移动路径受东南信风的影响

C.登陆后中心气压降低

D.气流呈逆时针方向辐合上升

5.图中( )

A.①地风向为东南风 B.②地出现狂风暴雨

C.③地出现大雾天气 D.④地可能发生海啸

√

√

4.D 5.B [第4题,台风通常在夏秋季节形成于热带海洋面,图示中台风所处区域属于南海,且已发展较大规模,说明形成于纬度更低的区域,而非纬度更高的东海,A错误;此时为夏季,台风移动路径受到东亚的东南季风影响,而非南半球的东南信风,B错误;台风的低压中心登陆后,陆地不具有海洋的热力特征,无法继续释放潜热为台风发展提供能量,中心气压上升,C错误;台风是热带低压系统强烈发展形成的,在北半球,水平气流呈逆时针方向辐合上升,D正确。第5题,台风属于热带低压系统,中心气压低于四周,依据在等压线图上的风向判断方法即可知①地此时为东北风,A错误;②③地位于台风中心附近,风力大,降水强度大,B正确,C错误;海啸是海底地震或滑坡导致,与台风无关,台风引发的是风暴潮,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:55分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·衡阳模拟)读我国1951—1981年地表温度距平与寒潮频次的变化图,完成1~2题。

课时数智作业(三十八) 气象灾害

1.下列说法不正确的是( )

A.地表温度距平与寒潮频次大致呈负相关

B.从整体上看,地表温度距平越低,寒潮频次越低

C.温度低的年份,寒潮频次高

D.一般情况下,冷空气活动频繁,则寒潮频次高

√

2.下列关于我国寒潮的叙述,正确的是( )

A.冬季寒潮发生频次高,对农业生产的危害最大

B.秋末和初春寒潮发生的频次低,强度小,对农业生产的危害小

C.寒潮发生频次高的年份,农业减产一定比较严重

D.北方地区寒潮发生的频次高于南方,但是对农业生产的危害较小

√

1.B 2.D [第1题,地表温度距平与寒潮频次大致呈负相关,地表温度距平越低,寒潮频次越高,A正确,不符合题意;分析图中数据可知,地表温度距平与寒潮频次大致呈负相关,即从整体上看,地表温度距平越低,寒潮频次越高,这说明温度越低、冷空气活动越频繁,寒潮频次越高,B错误,符合题意;温度低,亚洲高压增强,寒潮频次高,C正确,但不符合题意;冷空气活动频繁,寒潮频次高,D正确,但不符合题意。第2题,我国寒潮主要发生在冬半年,北方地区寒潮发生的频次高于南方地区,冬季北方地区农作物生长缓慢,寒潮对农业生产的危害较小,南方地区寒潮发生的频次低,但对农业生产的危害较大,D正确;寒潮主要发生在北半球中高纬度地区的秋末到初春季节,此时发生的寒潮对农业影响最大,A、B错误;寒潮发生频次高的年份,农业不一定减产严重,主要看寒潮发生的季节,C错误。]

华南地区汛期有前汛期和后汛期之分,前汛期为4—6月,后汛期为7—9月,两个汛期形成原因不同。2024年4月副高势力强于往年同期,广东提前进入前汛期,粤北地区迎来大范围持续性暴雨,多地降水突破历史纪录,引发严重的洪涝灾害。据此完成3~4题。

3.广东2024年4月降水强度明显高于往年同期的原因可能为( )

A.山地抬升明显

B.城市凝结核多

C.海洋水汽充足

D.台风登陆频繁

√

4.广东粤北地区此次洪涝灾害发生的原因有( )

①地势低平 ②植被覆盖率高 ③暴雨时间长 ④降水强度大

A.①③ B.①④

C.②③ D.③④

√

3.C 4.D [第3题,地形抬升一直存在,不是2024年4月降水多的原因,A错误;城市排放的凝结核2024年与往年差异不大,且材料未反映,不是导致2024年4月降水多的原因,B错误;相比往年,2024年4月以来西太平洋副热带高压持续偏强,引导极为充沛的海洋水汽向我国南方地区输送,故2024年4月降水较往年同期偏多,C正确;该时期的降水主要是锋面雨,不是台风登陆形成,D错误。第4题,粤北地区山地多,地势崎岖,①错误;植被覆盖率高,调蓄作用强,不容易发生洪涝灾害,②错误;粤北地区迎来大范围连续性暴雨,降水强度大,持续时间长,引发洪涝灾害,③④正确。]

(2024·青岛二模)霍林河发源于大兴安岭,中下游为平原地区,多湿地分布。1998年霍林河流域发生特大洪水,引发霍林河流域下游湿地景观的变化。下表为1998年洪水前后霍林河流域下游主要湿地景观转移率(%)。据此完成5~6题。

洪水后 洪水前 草地 盐碱地 沙地 河流 湖泊 沼泽

湿地

草地 95.58 0.52 0.02 0.46 2.85

盐碱地 2.76 80.75 0.01 7.50 8.84

沙地 0.41 1.533 89.74 4.61 3.43

河流湖泊 0.27 1.30 0.00 85.54 12.60

沼泽湿地 0.97 3.06 0.14 25.18 70.26

注:表中仅为部分数据。

5.大洪水引发霍林河流域下游景观的动态变化,其中发生转移概率最大的景观是( )

A.草地 B.河流湖泊

C.盐碱地 D.沼泽湿地

6.大洪水的发生,使霍林河下游地区盐碱地面积( )

A.一直扩大 B.先扩大后减小

C.一直减小 D.先减小后扩大

√

√

5.D 6.D [第5题,受洪水影响,草地还有95.58%保持原样,说明草地变化了4.58%,同理河流湖泊变化了14.46%,盐碱地变化了19.25%,沼泽湿地变化了29.74%,转移变化最大的是沼泽湿地。第6题,大洪水的发生使盐碱地7.5%和8.84%变成河流湖泊和沼泽湿地,之后又有3.06%和1.3%的沼泽湿地和河流湖泊变成了盐碱地,所以大洪水的发生使盐碱地先减小后扩大。因为洪水的发生会把地势较低的地方淹没变成河流湖泊或沼泽湿地,洪水退去后,部分地区又会变成盐碱地,所以先减小后扩大。]

(2024·福州三模)干旱程度异常快速发展的现象称为突发性干旱。不同的植被因其特性对干旱的反应有所不同。黄土高原植被对突发性干旱反应迅速,而秦岭植被对突发性干旱反应则滞后1个月。据此完成7~9题。

7.黄土高原最容易受到突发性干旱影响的土地利用类型是( )

A.林地 B.草地

C.建设用地 D.未利用土地

√

8.秦岭植被对突发性干旱反应滞后的原因是( )

A.大气降水多 B.空气湿度大

C.土壤湿度大 D.蒸腾作用强

9.当突发性干旱发生时,可采取的措施主要有( )

①加强水源管理调度 ②改种耐旱作物品种 ③加强旱情监测预警 ④制定灾害应急预案

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

√

√

7.B 8.C 9.B [第7题,黄土高原的草地主要分布在高原的西部和北部,地势较高,降水较少,气候较干旱,植被覆盖率低,最容易受到突发性干旱的影响,B正确;林地植被覆盖率较高,涵养水源能力较强,受突发性干旱影响较小,A错误;建设用地植被较少,受突发性干旱影响较小,C错误;未利用土地为原始植被,受突发性干旱影响较小,D错误。

第8题,在秦岭地区,植被覆盖与气候因子的响应关系存在明显的空间差异,对气温的响应总体上没有明显的时滞效应,而与降水的响应存在以滞后1个月为主的时滞效应。这表明土壤湿度能够在一定程度上缓冲降水变化对植被的影响,导致植被对干旱的反应出现滞后,C正确;大气降水没有时滞效应,A错误;干旱发生时降水减少,空气湿度小,B错误;蒸腾作用会加剧干旱,不属于突发性干旱反应滞后的原因,D错误。

第9题,在突发性干旱发生时, 水资源的短缺成为首要问题,合理管理和调度有限的水资源至关重要,以确保生活生产的需要,①正确;种植耐旱作物品种在长期的农业规划和干旱地区种植中是一个有效的策略,但在突发性干旱发生时,这一措施的实施周期较长,对于解决当前的干旱问题帮助小,②错误;及时的旱情监测和预警有助于政府和相关部门提前了解干旱的严重程度和范围,从而采取更为有效的应对措施,③正确;制定灾害应急预案对于灾害应对是必要的,但在突发性干旱发生时,这一措施更多的是作为一个长期准备和规划的策略,而不是一个可直接采取的应对措施,④错误。]

二、非选择题(共2小题,共28分)

10.(2024·许昌模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(10分)

南欧巴尔干半岛的某喀斯特地区年降水量超过1 700毫米,地下河发育。该地区有甲、乙两个溶蚀谷地,暴雨期间,甲谷地排水不畅,易发洪灾,当地拟建人工河缓解洪灾。下图为该喀斯特地区示意图。

(1)指出甲谷地易发洪涝灾害的季节,并阐述理由。(4分)

(2)从人工河设计的位置和线路,说明其能有效缓解城镇洪灾的原因。(6分)

[解析] 第(1)题,甲谷地位于南欧巴尔干半岛,该半岛位于地中海沿岸,属于地中海气候区,夏季受副高控制降水少,冬季受盛行西风影响降水多,因此甲谷地易发洪涝灾害的季节为冬季。第(2)题,人工河设置于城市上游,在洪水到达城镇前实现分流,使城镇所在河段河流水量减少,可以减少洪水发生的概率;线路上设置两个分洪口分洪,对河流水的分流调节作用强;原有河道特别弯曲,水流不畅,与原有河道比,人工河道流程短,较为顺直,可以快速泄洪。

[答案] (1)冬季。理由:甲谷地位于地中海气候区,冬季降水量大。

(2)人工河设置于城市上游,在洪水到达城镇前实现分流;线路上设置两个分洪口分洪;与原有河道比,人工河道流程短(顺直),泄洪快。

11.(2024·邵阳三模)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

湖南邵阳地区2024年4月2日15时左右突降冰雹,持续时间为10分钟左右。有市民反映:“冰雹导致部分房屋与车辆受损,这是自己这辈子见到过的最大的冰雹”。冰雹是强对流天气条件下发生的一种固态降水现象,常伴有雷雨大风和短时强降水,具有影响范围小、发展迅速、持续时间短等特点,是天气预报的难点。如图为冰雹形成过程示意图。

(1)说明冰雹的形成过程。(6分)

(2)简述冰雹是天气预报难点的理由。(6分)

(3)说出冰雹对农业生产的危害,并提出有效应对措施。(6分)

[解析] 第(1)题,形成冰雹要具备充足的水汽、强烈的对流天气及大气不稳定、迅速降温等。午后多上升气流,且对流旺盛,水汽随着气流上升遇冷降温后凝结成小水滴,当气温降至0 ℃以下时,水滴凝结成冰粒;冰粒在上升运动过程中吸附周围小冰粒或水滴体积增大,当其重量无法被上升气流所承载时即下落;下沉冰粒遇到更强的上升气流再次被抬升,体积再增大,如此反复,冰粒体积越来越大,直到下落至地面形成冰雹。

第(2)题,冰雹时间分布上具有突发性强、发展迅速、持续时间短的特点;空间分布上具有影响范围小、离散性强(大多数冰雹降落点呈点状分布)的特点;空间尺度分布较小,且复杂地形所产生的局地强对流天气可能触发冰雹,增加预报难度。第(3)题,危害:冰雹多发于春、夏季节,此时正是农业的播种期与生长期,容易损坏幼苗,影响农作物发育;影响花蕊期农作物传花授粉;使生长期农作物倒伏、果实掉落等,从而导致农作物减产甚至绝收。措施:从气象台的角度,加强对冰雹天气的监测与预报;从农民的角度,加强宣传教育,增强人们防灾减灾意识;从育种的角度,培育优良品种,种植抗冰雹和恢复能力强的农作物。

[答案] (1)午后对流旺盛,水汽随气流上升遇冷凝结成小水滴,当气温降至0 ℃以下时,水滴凝结成冰粒;冰粒在上升运动过程中吸附周围小冰粒或水滴体积增大,当其重量无法被上升气流所承载时即下落;下沉冰粒遇到更强的上升气流再次被抬升,体积再增大,如此反复,冰粒体积越来越大,直到下落至地面形成冰雹。

(2)冰雹时间分布上具有突发性强、发展迅速、持续时间短的特点;空间分布上具有影响范围小、离散性强(大多数冰雹降落点呈点状分布)的特点;复杂地形所产生的局地强对流天气可能触发冰雹,增加预报难度。

(3)危害:冰雹多发于春夏季节,是农业的播种期与生长期,容易损坏幼苗;影响花蕊期农作物传花授粉;使生长期农作物倒伏、果实掉落等,导致农作物减产甚至绝收。

措施:加强对冰雹天气的监测与预报;加强宣传教育,增强人们防灾减灾意识;种植抗冰雹和恢复能力强的农作物。

谢 谢 !

同课章节目录