51 第一部分 第七章 课时39 地质灾害 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019)

文档属性

| 名称 | 51 第一部分 第七章 课时39 地质灾害 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

第一部分 自然地理

第七章 自然灾害

课时39 地质灾害

夯实·基础知识

任务1——说明地震成因

1.简答:什么是地震?

提示:地壳快速释放能量过程中造成的地面震动。

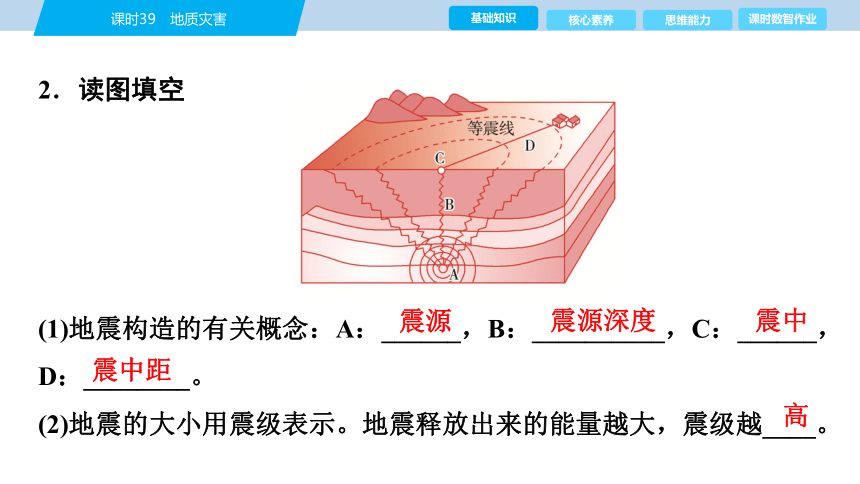

2.读图填空

(1)地震构造的有关概念:A:______,B:__________,C:______,D:________。

(2)地震的大小用震级表示。地震释放出来的能量越大,震级越____。

震源

震源深度

震中

震中距

高

3.判断:关于地震的正误。

(1)一次地震,一个震级,一个烈度。 ( )

(2)地面出现的各种破坏现象,都是地震波的冲击造成的。 ( )

(3)将震级相同的点连成封闭的曲线,称为等震线。 ( )

(4)我国的地震主要分布在环太平洋地震带。 ( )

×

√

×

×

任务2——说明滑坡成因

1.简答:什么是滑坡?

提示:大量山体物质在重力的作用下,沿滑动面整体滑动的现象。

2.简答:滑坡的危害有哪些?

提示:掩埋农田和村庄,阻断道路,淤塞河道,导致人员伤亡和财产损失。

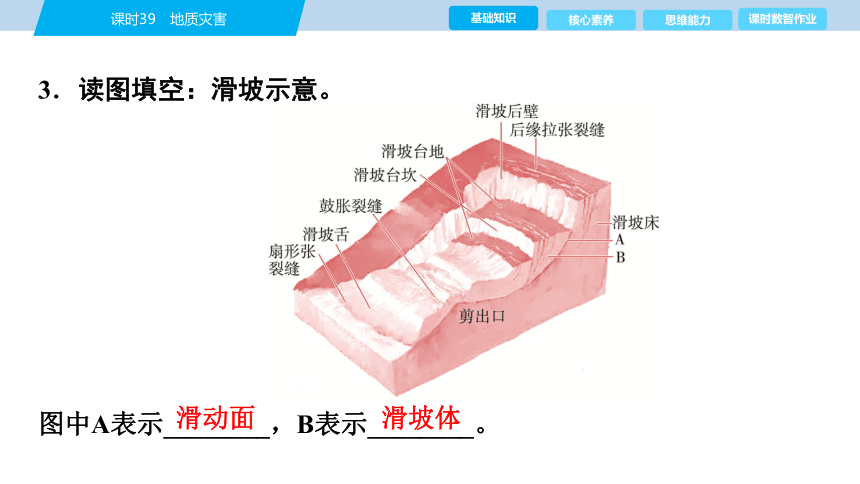

3.读图填空:滑坡示意。

图中A表示________,B表示________。

滑动面

滑坡体

任务3——说明泥石流灾害成因,了解避灾措施

1.简答:什么是泥石流?

提示:泥石流是山地沟谷中含有大量固体碎屑物和水的混合体,在重力作用下,沿着沟床向下流动的特殊流体。

2.判断:有关泥石流避灾的措施的正误。

(1)连续降雨或暴雨时,不要在沟谷中逗留。 ( )

(2)可以躲在沟谷中的大树上,大树不会被冲倒。 ( )

(3)向泥石流沟谷下游跑,快速离开。 ( )

(4)发现泥石流后要及时报告,以便下游和沟口的居民及时撤离。 ( )

√

×

×

√

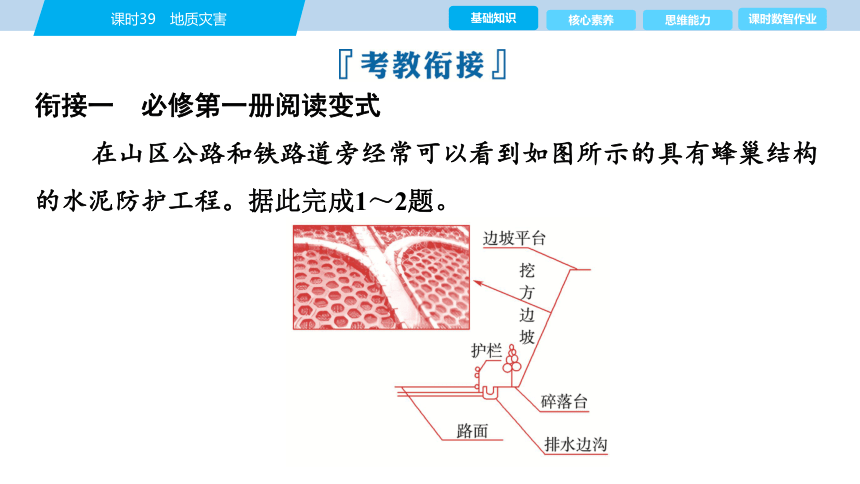

衔接一 必修第一册阅读变式

在山区公路和铁路道旁经常可以看到如图所示的具有蜂巢结构的水泥防护工程。据此完成1~2题。

1.图中防护工程所能防御的自然灾害为( )

A.台风 B.海啸

C.滑坡 D.干旱

2.边坡上具有蜂巢结构的水泥防护装置,其防灾减灾功能有( )

①可以保护植被生长条件,防止台风的危害

②加固山体坡面,具有稳定边坡的作用

③可以有效地保证地下水的下渗和自由排泄

④可抑制坡面破坏和土地荒漠化

A.①③ B.②③

C.②④ D.①④

√

√

1.C 2.B [第1题,图中的防护工程可以抑制坡面破坏和水土流失,有效地防止崩塌、滑坡等自然灾害的发生。第2题,图中的水泥结构可以抑制原裸露山体遭受的风化剥蚀,加固山体坡面,具有稳定边坡的作用;蜂巢结构内的土壤可以提供植被生长的有利条件,同时可以保证地下水的下渗和自由排泄,避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题。]

衔接二 必修第一册活动变式

青藏高原年降水量自西北、西南、东南向内部递减,局部地区泥石流频发。如图示意青藏高原泥石流分布。据此完成3~4题。

3.补给青藏高原西北部冰川的水汽主要来源于( )

A.大西洋 B.印度洋

C.太平洋 D.北冰洋

4.与泥石流低发区相比,图示区域泥石流高发区更易形成泥石流的主要条件是( )

A.山脉高大,植被稀疏 B.夏季气温高,冰川融水量大

C.山高谷深,降水丰富 D.昼夜温差大,岩石风化强烈

√

√

3.A 4.C [第3题,来自大西洋的盛行西风,受青藏高原西北部山地、高原地形的阻挡、抬升作用易形成降水,补给当地冰川,A正确;受青藏高原和高大山脉的层层阻挡,印度洋和太平洋的水汽很难到达青藏高原西北部,B、C错误;冬季,北冰洋南下的寒冷空气会影响青藏高原西北部,但来自北冰洋的空气温度很低,水汽含量很少,补给当地冰川的水汽也很少,D错误。

第4题,读图可知,泥石流高发区主要分布在青藏高原东部,地势第一级阶梯与第二级阶梯的交界处,山高谷深,且处于夏季风的迎风地带,多地形雨,降水丰富,因而成为泥石流高发区,C正确;若降水很少、地表径流少,山脉高大、植被稀疏的地区也不易形成泥石流,A错误;泥石流低发区的夏季气温较高,冰川融水量也较大,B错误;昼夜温差大,岩石风化强烈,产生大量风化物,若水源缺乏不易形成泥石流,D错误。]

提升·核心素养

1.震级和烈度的区别

一次地震,只有一个震级,却有多个烈度,它们之间的区别和联系,如下表所示:

比较项目 震级 烈度

定义 表示地震释放能量多少 表示地面受到的影响和破坏程度

单位 级 度

比较项目 震级 烈度

影响 因素 与地震释放的能量多少有关 震级越大,烈度越大;震源越浅,烈度越大;震中距越小,烈度越大;另外还受地质构造和地面建筑等影响

分类 依据 根据地震能量的大小,一次地震只有一个震级 根据地面建筑及地面的破坏程度,一次地震可以有多个烈度

2.影响地震破坏程度的因素

震级 震级越大,破坏程度越大

震源深度 震源越浅,破坏程度越大

震中距 距离震中越近,破坏程度越大

建筑物 抗震程度差,破坏程度越大

人口密度 人口密度越大,人口伤亡越大

经济密度 经济发达地区,损失的绝对数量越大

发生时间 晚上发生时人口伤亡大

地质构造 断层地区,破坏程度大

次生灾害 地震诱发的滑坡、火灾等,会加大损失

3.滑坡和泥石流的成因及危害

滑坡 泥石流

自然因素 ①岩体比较破碎;②地势起伏较大;③植被覆盖度较差;④降水等的润滑作用;⑤地震、河流侵蚀等对坡体稳定性的破坏 ①地势陡峻;②具有丰富的松散物质;

③短时间内有大量水流经;④地震等破坏坡体稳定性

滑坡 泥石流

危害 破坏或掩埋农田、道路和建筑物,堵塞河道,造成人员伤亡和财产损失 摧毁聚落,破坏森林、农田、道路,淤塞江河等,造成人员伤亡和财产损失

4.滑坡和泥石流的防避

(1)滑坡和泥石流的防御措施

防御 措施 开展宣传教育,增强公众防灾、减灾意识;建立灾情监测网络及预警系统;恢复植被,加固山体等

具体 措施 滑坡 设置滑坡体外截水沟;修建阻滑支撑工程

泥石流 修筑排导槽,疏导泥石流物质到特定位置

(2)滑坡与泥石流发生时的自救

滑坡发生时 向滑坡两侧迅速逃离;若遇到高速滑坡或滑坡体下滑无法逃离时,宜原地不动或抱住大树等

泥石流发生时 应迅速向沟谷两侧的山坡上方逃离

[规律总结] 地质灾害成因上的关联性

培养·思维能力

(2021·山东卷)阅读图文材料,回答下列问题。

海巴洛沟流域位于青藏高原东南缘,横断山脉中段(如图),面积53.4 km2。主沟发源于哈巴雪山西侧,汇入金沙江一级支流冲江河,长度12.8 km。流域自上而下分为高山寒带峰脊区和宽谷区、温带窄谷区、亚热带低谷区。该流域降水量随海拔升高而显著增加,其中海拔4 200 m 以上的峰脊区年降水量超过1 100 mm。2019年7月28日,峰脊区6小时降雨量达60.4 mm,激发了特大规模降雨—冰川融水混合型泥石流。

(1)指出海巴洛沟流域形成泥石流的四类固体物质来源。

(2)分析海巴洛沟流域主沟道AB段、BC段和CD段地形对泥石流形成的作用。

(3)分析海巴洛沟流域泥石流对当地构成严重威胁的自然原因。

【解题导引】

(1) 流域内断层处→岩石破碎;图文材料→峰脊区有冰川活动→冰川堆积物;山谷地带→岩石风化物、崩塌坠落物

(2)看等高线地形图→AB段等高线密集:海拔高、地形陡峻→提供崩落物和水动力条件;BC段等高线稀疏:地形较平坦和缓→可积累大量松散堆积物;CD段等高线较密:沟道顺直深长、狭窄坡度大→会加快泥石流流速

(3)流域内降水量较大→陡峻绵长的沟谷地形→汇流水量大、松散堆积物多→泥石流易发、流动速度快→泥石流威胁大

【尝试解答】(1)冰碛物(冰川搬运堆积物);崩滑体堆积物;风化碎屑物;断层破碎物。

(2)AB段:地形陡峻,易发生崩塌,且径流汇流速度快,为泥石流的形成提供物质和水动力条件;BC段:地形较平坦和缓,为大量松散固体物质积累提供场所;CD段:沟道狭窄顺直、坡度大,加快泥石流的通过时间。

(3)丰富的松散固体物源和水源条件,导致泥石流易发;泥石流流动速度快,规模大,冲击力强;峰脊区降水量大,并叠加冰川融水,使得泥石流多发育在高海拔地区,下游不易察觉,隐蔽性强。

结合图文材料分析,海巴洛沟流域除泥石流多发外,还面临哪些地质灾害的威胁?说出判断理由。

提示: 崩塌、滑坡、地震等地质灾害。判断理由:该地位于板块碰撞挤压处,地壳运动活跃,多发地震;该地地势起伏较大,且断裂发育,岩层破碎,山体不稳,易发崩塌、滑坡等地质灾害。

视角一 滑坡及其治理

(2024·烟台三模)路基边坡指路基横断面两侧与地面连接的斜面,岩层倾向与坡面的关系是影响边坡稳定性的重要因素。不稳定的边坡需要采取相应的工程措施进行加固,护坡喷浆是将水泥、沙子等材料混合后均匀地喷涂到坡面上,是一种常用的边坡加固措施。据此完成1~2题。

1.下列路基边坡示意图中最易出现滑坡的是( )

A B

C D

√

2.护坡喷浆可以有效地减轻边坡风化、崩塌、滑坡,主要原因是

( )

A.能够粘结土壤和石块等颗粒物质,形成坚固的保护层

B.有利于水分渗透到坡面内部,填充缝隙,增强稳定性

C.有利于坡面上植被生存,利用植物根系提高固坡能力

D.喷浆后会增加坡面荷载,利用自身重力增加稳定性

√

1.C 2.A [第1题,滑坡指斜坡上的土体或岩体,在重力作用下,沿着一定的软弱面或软弱带,整体或分散地顺坡向下滑动的自然现象。选项A中岩层水平分布,不易发生滑坡;选项B中岩层完整未受破坏,倾向与坡面平行且无临空,不易发生滑坡;选项D中岩层不完整,但上层岩层倾斜方向与路基边坡的坡面相反,为逆向坡,不易发生滑坡;选项C中岩层倾向于公路面,为顺向坡,若遇暴雨,岩层易错位滑落,发生滑坡。第2题,护坡喷浆是将水泥、沙子等材料混合后均匀地喷涂到坡面上,能够粘结土壤和石块等颗粒物质,形成坚固的混凝土保护层,A正确;喷浆作业后不利于水分渗透到坡面内部,也不利于植被生存,B、C错误;喷浆后会增加坡面荷载,重量增加不利于保持稳定,D错误。]

视角二 泥石流

(2025·日照模拟)云南省山地面积约占94%,地势陡峭,泥石流灾害较严重。在泥石流的诸多形成条件中,短时强降水是最主要的诱发因素。某科研小组对云南省元江哈尼族彝族傣族自治县(以下简称元江县)和新平彝族傣族自治县(以下简称新平县)的两次泥石流进行了数据调查,如图为两地泥石流发生前县气象站与受灾地雨量站对受灾地的降水量统计。据此完成3~4题。

3.县气象站提供的数据对预报当地泥石流灾害的价值不高,推测其主要原因是( )

A.设备落后,覆盖范围较小

B.数据不连续,参考价值低

C.局地降水差异大,准确度低

D.灾害偶发,没有可预测性

4.与元江县羊岔街乡发生的泥石流灾害相比,新平县平掌乡泥石流的发生主要是因为( )

A.径流短时暴涨 B.前期降水累积

C.土层水量饱和 D.土体间摩擦小

√

√

3.C 4.A [第3题,云南省山地面积约占94%,地势陡峭,自然环境差异大,局地降水差异大,县气象站监测范围广,但数据的针对性较弱,读图可知,县气象站数据与受灾地雨量站的监测数据差异较大,推测应是县气象站数据准确度低,C正确;县气象站的监测范围较大,A错误;据材料可知,县气象站的统计数据连续,B错误;短时强降水是泥石流最主要的诱发因素,其发生规律具有可预测性,D错误。第4题,新平县平掌乡泥石流发生当日出现强降水,径流短时暴涨,搬运能力强,引发泥石流,A正确;元江县羊岔街乡泥石流的发生与前期降水累积关系大,B错误;泥石流发生时,土层水量趋于饱和、土体间摩擦小,这是两地的相同条件,C、D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:45分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

2023年12月18日23时59分,正值繁星满天,甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县(以下简称积石山县)发生6.2级地震,震源深度为10千米。本次地震为逆断层型地震。在断层中,断裂面之上的是上盘,之下的是下盘;上盘相对下降是正断层,上盘相对上升是逆断层(见下图)。据此完成1~2题。

课时数智作业(三十九) 地质灾害

1.与相同震级的正断层型地震相比,积石山县地震断层受力状况和造成的破坏程度分别是( )

A.挤压、大 B.挤压、小

C.拉张、大 D.拉张、小

2.积石山县地震易诱发的地质灾害有( )

①泥石流 ②滑坡 ③崩塌 ④火山喷发

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

√

√

1.A 2.B [第1题,根据正断层、逆断层的概念可知,正断层是拉张产生的,逆断层是挤压产生的;逆断层型地震震动幅度较大,破坏能量较大,地震能量释放的过程较为缓慢,会导致地震持续时间较长,余震较多故而伴随着地表的显著变形,造成的破坏程度大。第2题,地震发生后,地表产生的显著变形、破碎等现象,在重力作用下,易产生滑坡、崩塌等地质灾害,②③正确;地震发生时正值繁星满天,为晴天,缺少泥石流发生的降水条件,①错误;震源深度只有10千米,难以引发火山喷发,且积石山县靠近青藏高原,地壳厚,火山喷发概率小,④错误。]

永靖县位于甘肃省中部,该县黑方台早期无人居住,20世纪60年代起,有外地移民来此定居,人们抽取黄河水,建成提水灌溉工程,进行农业生产。80年代以来,黑方台东南部边缘发生了数百次山体滑坡。如图为黑方台地质剖面图。据此完成3~4题。

3.黑方台东南部滑坡多发,与其关联性最小的是( )

A.趋于暖湿,降水量大 B.垂直节理,裂隙发育

C.台塬边坡,地势较陡 D.径流流动,浸润土体

4.从农业角度,可有效减少该地滑坡发生频率的措施有( )

①打坝拦泥淤地 ②推广节水灌溉 ③优化农业结构 ④推进台田农业

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

√

√

3.A 4.C [第3题,黑方台东南部的地表黄土层多垂直节理,地表物质不稳定;在图中滑坡堆积物以上的台塬边坡,地势较陡,岩层易滑坡;人们抽取黄河水,建成提水灌溉工程,导致该区域地表径流有所增多,地表水顺着土层裂隙进入下层岩体,浸润土体,加大滑坡出现的频率,B、C、D选项均与滑坡关联性大,不符合题意;当地位于甘肃省中部,地处内陆,年降水量较少,降水量并不大,A错误,符合题意。

第4题,该地表层土壤为黄土层,垂直节理发育,土质疏松,节水灌溉技术能够减少对土壤的影响,减少滑坡发生概率,②正确;优化农业结构,减少需水量较大的作物种植,多种植耐旱作物,从而能减少灌溉水量,能够减少对土壤的影响,减少滑坡发生频率,③正确;打坝淤地主要应用于地势起伏整体较大的地区,主要目的为防治水土流失,与滑坡关系小,①错误;台田模式建设的基本思路是挖土为塘注水养鱼,堆土成台在上耕作,这会加剧地表水下渗到下层土层,使滑坡更为严重,④错误。]

(2024·宣城三模)泥石流属于重力地质灾害,主要通过冲击破坏和掩埋建筑成灾,泥深和流速是影响其危险性的主要因素。下图为我国某地区泥石流与聚落分布示意图。据此完成5~6题。

5.图中聚落建在泥石流堆积区的原因最可能是( )

A.建筑物抗灾性强

B.错落布局,整体美观

C.地处山区,平地稀缺

D.灾害影响范围有限

6.图中聚落危险性的排序是( )

A.丙>丁>乙>甲 B.丁>丙>乙>甲

C.丁>乙>丙>甲 D.丙>乙>甲>丁

√

√

5.C 6.B [第5题,该地地处山区,聚落多分布于河谷中地势较高的开阔地带,山区平地稀缺,泥石流堆积区地势平坦,聚落分布于此,C正确;建筑物抗灾性强、错落布局,整体美观不是聚落建在泥石流堆积区的原因,A、B错误;山区泥石流等地质灾害多发,影响范围较大,D错误。第6题,丁、乙、丙均位于20年一遇泥石流范围内,丁地势最高,流速最大,位于流通区泥石流主线上,首当其冲,影响最大,危险性最大;丙也位于流通区泥石流主线上,但地势较缓,流速较慢且距离泥石流源地相对较远,危险性较小;乙不在泥石流主线上,危险性小;甲位于50年一遇泥石流范围内,危险性最小。综上所述,丁>丙>乙>甲。]

(2024·厦门二模)入夜后,暴雨如注,河北某救援队接到求救信息:“驴友”小黄和小江外出登山未归,手机失联。救援队根据小黄当天的网络朋友圈内容(节选如下),对照地形图,推断两位“驴友”的可能位置,并结合过去对地表景观的了解,判断小江可能面临泥石流的风险。经紧急施救,两位“驴友”得以脱困。读图文材料,完成7~9题。

我们终于登上这里最高的山顶。西边有一条狭长的山梁,山梁前面还有一处小丘。……稍做休息后,小江说要去探秘。他小心翼翼地走下陡坡,径直往北去。望着他孤勇的身影长长地投射在右边的乱石上,我竟一时有些恍惚。等到他拐进右边的沟谷,身影便消失在我的视野里。我真佩服他旺盛的精力,我且在这里等他回来吧!……

7.推测救援队最终找到小黄和小江的可能位置分别在( )

A.②地和①地附近 B.②地和④地附近

C.③地和①地附近 D.③地和④地附近

8.此次登山的月份和小江独自出发的大致时刻分别是( )

A.2月;13时 B.2月;17时

C.8月;13时 D.8月;17时

√

√

9.救援队在判断泥石流风险时,应选取的地表景观观察维度是

( )

A.海拔、地势起伏、坡向

B.地形部位、地表破碎程度、坡度

C.地势起伏、植被覆盖、地表物质组成

D.地形部位、沟谷数量、植被覆盖

√

7.A 8.D 9.C [第7题,由材料“我们终于登上这里最高的山顶,西边有一条狭长的山梁,山梁前面还有一处小丘”可知,小黄他们当时登上了当地海拔最高的地方,②地或③地都有可能,但由“西边有一条狭长的山梁,山梁前面还有一处小丘”可见②地最可能,③地排除,C、D错误;材料显示“他小心翼翼地走下陡坡,径直往北去”“等到他拐进右边的沟谷,身影便消失在我的视野里”可见小江当时进入了一条朝向北方的沟谷之中,①地最可能,A正确,B错误。

第8题,“入夜后,暴雨如注”,当天降水量大且集中,当地位于河北,为温带季风气候,夏季降水量大且集中,A、B错误;由材料“他小心翼翼地走下陡坡,径直往北去。望着他孤勇的身影长长地投射在右边的乱石上,我竟一时有些恍惚”可知,影子投影在他的右侧,向北行进,右侧为东,说明当时太阳位于西方,“身影长长”,说明太阳高度较小,故此时很有可能是17时,C错误,D正确。

第9题,泥石流多发生在地势起伏大,地表破碎,植被覆盖度低的沟谷之中,所以救援队在判断泥石流风险时,应选取的地表景观观察维度是地势起伏、植被覆盖、地表物质组成,C正确;坡向与泥石流的发生不存在因果关系,因此不是判断泥石流风险时选取的地表景观观察维度,A错误;泥石流多发生于沟谷之中,地形部位较为固定,因此不是判断泥石流风险时选取的地表景观观察维度,B、D错误。]

二、非选择题(共1小题,共18分)

10.(2025·茂名模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

滑坡—碎屑流是一种沿着斜坡表面作远程运动的岩石碎屑流动体。形态高陡的堆积体在外界因素诱发下,发生整体形变并向低处流动,产生碎屑流。下图示意雅鲁藏布江某支流主沟剖面示意图,甲地的基岩上常覆有深厚的碎屑物质堆积体。在气候变暖湿的背景下,2018年甲地曾出现了大规模滑坡现象,并产生碎屑流。碎屑流远距离流动后,阻断河道,形成堰塞体(类似大坝的挡水体),并在堰塞体的上游出现一个堰塞湖。

(1)分析甲地碎屑物质堆积体形成的动力机制。(6分)

(2)有关专家研究表明:受气候变化影响,该地将会再次发生滑坡及碎屑流。请对此做出合理解释。(6分)

(3)运用水循环与水量平衡原理,推测堰塞湖水位的变化并解释原因。(6分)

[解析] 第(1)题,甲地位于雅鲁藏布江某支流主沟中。读图可见,四周山地海拔高,坡度大,受重力影响冰川下移速度较快,冰川裹挟搬运能力强;四周山地海拔高,落差大,冰川融水和山地降水形成的坡面径流流速快,坡面径流将碎屑物质向低处搬运;相较于四周山地,甲地地势低平,外力搬运能力减弱,碎屑物质大量堆积。

第(2)题,由材料“在气候变暖湿的背景下,2018年甲地曾出现了大规模滑坡现象,并产生碎屑流”可知,受气候变化影响即暖湿的气候背景下,高山冰雪融化速度加快,且大气降水增多,同时碎屑物质堆积体持续吸水、增重;持续吸水、增重的堆积体沿基岩表面在重力作用下整体向下滑动,出现滑坡现象;由材料“形态高陡的堆积体在外界因素诱发下,发生整体形变并向低处流动,产生碎屑流”可知,持续吸水、增重的堆积体形态发生改变后,向低处流动,形成碎屑流。

第(3)题,由材料“碎屑流远距离流动后,阻断河道,形成堰塞体(类似大坝的挡水体),并在堰塞体的上游出现一个堰塞湖”并结合所学知识可知,堰塞湖水位的变化分为两个阶段,阶段一:堰塞体有拦水拦沙的作用,堰塞湖形成后河流上游江水受堰塞体影响无法下泄,上游来水持续注入堰塞湖,堰塞湖水量收入大于支出,水位先升高。阶段二:随着上游来水持续注入堰塞湖使堰塞湖水位升高,堰塞体被冲刷侵蚀溃决,湖水快速下泄,堰塞湖水位降低,最终堰塞湖消失,达成新的水量收支平衡,水位恢复稳定。故堰塞湖水位先升高后降低。

[答案] (1)甲地位于沟谷,四周山地海拔高,坡度大,受重力影响冰川下移速度较快,冰川裹挟搬运能力强;冰川融水和山地降水形成的坡面径流流速快,将碎屑物质向低处搬运;甲地地势低平,搬运力减弱,碎屑物质大量堆积。

(2)暖湿的气候背景下,冰雪融化速度加快,大气降水增多,同时碎屑物质堆积体持续吸水、增重;堆积体沿基岩表面整体向下滑动,出现滑坡现象;堆积体形态发生改变,向低处流动,形成碎屑流。

(3)水位变化:先升高再稳定(或先升高再降低);

原因:阶段一:堰塞湖形成后江水无法下泄,上游来水持续注入堰塞湖,堰塞湖水量收入大于支出,水位抬高。阶段二:堰塞体溃决(被冲刷侵蚀),湖水快速下泄,水位降低,堰塞湖消失(达成新的水量收支平衡),水位恢复稳定。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第七章 自然灾害

课时39 地质灾害

夯实·基础知识

任务1——说明地震成因

1.简答:什么是地震?

提示:地壳快速释放能量过程中造成的地面震动。

2.读图填空

(1)地震构造的有关概念:A:______,B:__________,C:______,D:________。

(2)地震的大小用震级表示。地震释放出来的能量越大,震级越____。

震源

震源深度

震中

震中距

高

3.判断:关于地震的正误。

(1)一次地震,一个震级,一个烈度。 ( )

(2)地面出现的各种破坏现象,都是地震波的冲击造成的。 ( )

(3)将震级相同的点连成封闭的曲线,称为等震线。 ( )

(4)我国的地震主要分布在环太平洋地震带。 ( )

×

√

×

×

任务2——说明滑坡成因

1.简答:什么是滑坡?

提示:大量山体物质在重力的作用下,沿滑动面整体滑动的现象。

2.简答:滑坡的危害有哪些?

提示:掩埋农田和村庄,阻断道路,淤塞河道,导致人员伤亡和财产损失。

3.读图填空:滑坡示意。

图中A表示________,B表示________。

滑动面

滑坡体

任务3——说明泥石流灾害成因,了解避灾措施

1.简答:什么是泥石流?

提示:泥石流是山地沟谷中含有大量固体碎屑物和水的混合体,在重力作用下,沿着沟床向下流动的特殊流体。

2.判断:有关泥石流避灾的措施的正误。

(1)连续降雨或暴雨时,不要在沟谷中逗留。 ( )

(2)可以躲在沟谷中的大树上,大树不会被冲倒。 ( )

(3)向泥石流沟谷下游跑,快速离开。 ( )

(4)发现泥石流后要及时报告,以便下游和沟口的居民及时撤离。 ( )

√

×

×

√

衔接一 必修第一册阅读变式

在山区公路和铁路道旁经常可以看到如图所示的具有蜂巢结构的水泥防护工程。据此完成1~2题。

1.图中防护工程所能防御的自然灾害为( )

A.台风 B.海啸

C.滑坡 D.干旱

2.边坡上具有蜂巢结构的水泥防护装置,其防灾减灾功能有( )

①可以保护植被生长条件,防止台风的危害

②加固山体坡面,具有稳定边坡的作用

③可以有效地保证地下水的下渗和自由排泄

④可抑制坡面破坏和土地荒漠化

A.①③ B.②③

C.②④ D.①④

√

√

1.C 2.B [第1题,图中的防护工程可以抑制坡面破坏和水土流失,有效地防止崩塌、滑坡等自然灾害的发生。第2题,图中的水泥结构可以抑制原裸露山体遭受的风化剥蚀,加固山体坡面,具有稳定边坡的作用;蜂巢结构内的土壤可以提供植被生长的有利条件,同时可以保证地下水的下渗和自由排泄,避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题。]

衔接二 必修第一册活动变式

青藏高原年降水量自西北、西南、东南向内部递减,局部地区泥石流频发。如图示意青藏高原泥石流分布。据此完成3~4题。

3.补给青藏高原西北部冰川的水汽主要来源于( )

A.大西洋 B.印度洋

C.太平洋 D.北冰洋

4.与泥石流低发区相比,图示区域泥石流高发区更易形成泥石流的主要条件是( )

A.山脉高大,植被稀疏 B.夏季气温高,冰川融水量大

C.山高谷深,降水丰富 D.昼夜温差大,岩石风化强烈

√

√

3.A 4.C [第3题,来自大西洋的盛行西风,受青藏高原西北部山地、高原地形的阻挡、抬升作用易形成降水,补给当地冰川,A正确;受青藏高原和高大山脉的层层阻挡,印度洋和太平洋的水汽很难到达青藏高原西北部,B、C错误;冬季,北冰洋南下的寒冷空气会影响青藏高原西北部,但来自北冰洋的空气温度很低,水汽含量很少,补给当地冰川的水汽也很少,D错误。

第4题,读图可知,泥石流高发区主要分布在青藏高原东部,地势第一级阶梯与第二级阶梯的交界处,山高谷深,且处于夏季风的迎风地带,多地形雨,降水丰富,因而成为泥石流高发区,C正确;若降水很少、地表径流少,山脉高大、植被稀疏的地区也不易形成泥石流,A错误;泥石流低发区的夏季气温较高,冰川融水量也较大,B错误;昼夜温差大,岩石风化强烈,产生大量风化物,若水源缺乏不易形成泥石流,D错误。]

提升·核心素养

1.震级和烈度的区别

一次地震,只有一个震级,却有多个烈度,它们之间的区别和联系,如下表所示:

比较项目 震级 烈度

定义 表示地震释放能量多少 表示地面受到的影响和破坏程度

单位 级 度

比较项目 震级 烈度

影响 因素 与地震释放的能量多少有关 震级越大,烈度越大;震源越浅,烈度越大;震中距越小,烈度越大;另外还受地质构造和地面建筑等影响

分类 依据 根据地震能量的大小,一次地震只有一个震级 根据地面建筑及地面的破坏程度,一次地震可以有多个烈度

2.影响地震破坏程度的因素

震级 震级越大,破坏程度越大

震源深度 震源越浅,破坏程度越大

震中距 距离震中越近,破坏程度越大

建筑物 抗震程度差,破坏程度越大

人口密度 人口密度越大,人口伤亡越大

经济密度 经济发达地区,损失的绝对数量越大

发生时间 晚上发生时人口伤亡大

地质构造 断层地区,破坏程度大

次生灾害 地震诱发的滑坡、火灾等,会加大损失

3.滑坡和泥石流的成因及危害

滑坡 泥石流

自然因素 ①岩体比较破碎;②地势起伏较大;③植被覆盖度较差;④降水等的润滑作用;⑤地震、河流侵蚀等对坡体稳定性的破坏 ①地势陡峻;②具有丰富的松散物质;

③短时间内有大量水流经;④地震等破坏坡体稳定性

滑坡 泥石流

危害 破坏或掩埋农田、道路和建筑物,堵塞河道,造成人员伤亡和财产损失 摧毁聚落,破坏森林、农田、道路,淤塞江河等,造成人员伤亡和财产损失

4.滑坡和泥石流的防避

(1)滑坡和泥石流的防御措施

防御 措施 开展宣传教育,增强公众防灾、减灾意识;建立灾情监测网络及预警系统;恢复植被,加固山体等

具体 措施 滑坡 设置滑坡体外截水沟;修建阻滑支撑工程

泥石流 修筑排导槽,疏导泥石流物质到特定位置

(2)滑坡与泥石流发生时的自救

滑坡发生时 向滑坡两侧迅速逃离;若遇到高速滑坡或滑坡体下滑无法逃离时,宜原地不动或抱住大树等

泥石流发生时 应迅速向沟谷两侧的山坡上方逃离

[规律总结] 地质灾害成因上的关联性

培养·思维能力

(2021·山东卷)阅读图文材料,回答下列问题。

海巴洛沟流域位于青藏高原东南缘,横断山脉中段(如图),面积53.4 km2。主沟发源于哈巴雪山西侧,汇入金沙江一级支流冲江河,长度12.8 km。流域自上而下分为高山寒带峰脊区和宽谷区、温带窄谷区、亚热带低谷区。该流域降水量随海拔升高而显著增加,其中海拔4 200 m 以上的峰脊区年降水量超过1 100 mm。2019年7月28日,峰脊区6小时降雨量达60.4 mm,激发了特大规模降雨—冰川融水混合型泥石流。

(1)指出海巴洛沟流域形成泥石流的四类固体物质来源。

(2)分析海巴洛沟流域主沟道AB段、BC段和CD段地形对泥石流形成的作用。

(3)分析海巴洛沟流域泥石流对当地构成严重威胁的自然原因。

【解题导引】

(1) 流域内断层处→岩石破碎;图文材料→峰脊区有冰川活动→冰川堆积物;山谷地带→岩石风化物、崩塌坠落物

(2)看等高线地形图→AB段等高线密集:海拔高、地形陡峻→提供崩落物和水动力条件;BC段等高线稀疏:地形较平坦和缓→可积累大量松散堆积物;CD段等高线较密:沟道顺直深长、狭窄坡度大→会加快泥石流流速

(3)流域内降水量较大→陡峻绵长的沟谷地形→汇流水量大、松散堆积物多→泥石流易发、流动速度快→泥石流威胁大

【尝试解答】(1)冰碛物(冰川搬运堆积物);崩滑体堆积物;风化碎屑物;断层破碎物。

(2)AB段:地形陡峻,易发生崩塌,且径流汇流速度快,为泥石流的形成提供物质和水动力条件;BC段:地形较平坦和缓,为大量松散固体物质积累提供场所;CD段:沟道狭窄顺直、坡度大,加快泥石流的通过时间。

(3)丰富的松散固体物源和水源条件,导致泥石流易发;泥石流流动速度快,规模大,冲击力强;峰脊区降水量大,并叠加冰川融水,使得泥石流多发育在高海拔地区,下游不易察觉,隐蔽性强。

结合图文材料分析,海巴洛沟流域除泥石流多发外,还面临哪些地质灾害的威胁?说出判断理由。

提示: 崩塌、滑坡、地震等地质灾害。判断理由:该地位于板块碰撞挤压处,地壳运动活跃,多发地震;该地地势起伏较大,且断裂发育,岩层破碎,山体不稳,易发崩塌、滑坡等地质灾害。

视角一 滑坡及其治理

(2024·烟台三模)路基边坡指路基横断面两侧与地面连接的斜面,岩层倾向与坡面的关系是影响边坡稳定性的重要因素。不稳定的边坡需要采取相应的工程措施进行加固,护坡喷浆是将水泥、沙子等材料混合后均匀地喷涂到坡面上,是一种常用的边坡加固措施。据此完成1~2题。

1.下列路基边坡示意图中最易出现滑坡的是( )

A B

C D

√

2.护坡喷浆可以有效地减轻边坡风化、崩塌、滑坡,主要原因是

( )

A.能够粘结土壤和石块等颗粒物质,形成坚固的保护层

B.有利于水分渗透到坡面内部,填充缝隙,增强稳定性

C.有利于坡面上植被生存,利用植物根系提高固坡能力

D.喷浆后会增加坡面荷载,利用自身重力增加稳定性

√

1.C 2.A [第1题,滑坡指斜坡上的土体或岩体,在重力作用下,沿着一定的软弱面或软弱带,整体或分散地顺坡向下滑动的自然现象。选项A中岩层水平分布,不易发生滑坡;选项B中岩层完整未受破坏,倾向与坡面平行且无临空,不易发生滑坡;选项D中岩层不完整,但上层岩层倾斜方向与路基边坡的坡面相反,为逆向坡,不易发生滑坡;选项C中岩层倾向于公路面,为顺向坡,若遇暴雨,岩层易错位滑落,发生滑坡。第2题,护坡喷浆是将水泥、沙子等材料混合后均匀地喷涂到坡面上,能够粘结土壤和石块等颗粒物质,形成坚固的混凝土保护层,A正确;喷浆作业后不利于水分渗透到坡面内部,也不利于植被生存,B、C错误;喷浆后会增加坡面荷载,重量增加不利于保持稳定,D错误。]

视角二 泥石流

(2025·日照模拟)云南省山地面积约占94%,地势陡峭,泥石流灾害较严重。在泥石流的诸多形成条件中,短时强降水是最主要的诱发因素。某科研小组对云南省元江哈尼族彝族傣族自治县(以下简称元江县)和新平彝族傣族自治县(以下简称新平县)的两次泥石流进行了数据调查,如图为两地泥石流发生前县气象站与受灾地雨量站对受灾地的降水量统计。据此完成3~4题。

3.县气象站提供的数据对预报当地泥石流灾害的价值不高,推测其主要原因是( )

A.设备落后,覆盖范围较小

B.数据不连续,参考价值低

C.局地降水差异大,准确度低

D.灾害偶发,没有可预测性

4.与元江县羊岔街乡发生的泥石流灾害相比,新平县平掌乡泥石流的发生主要是因为( )

A.径流短时暴涨 B.前期降水累积

C.土层水量饱和 D.土体间摩擦小

√

√

3.C 4.A [第3题,云南省山地面积约占94%,地势陡峭,自然环境差异大,局地降水差异大,县气象站监测范围广,但数据的针对性较弱,读图可知,县气象站数据与受灾地雨量站的监测数据差异较大,推测应是县气象站数据准确度低,C正确;县气象站的监测范围较大,A错误;据材料可知,县气象站的统计数据连续,B错误;短时强降水是泥石流最主要的诱发因素,其发生规律具有可预测性,D错误。第4题,新平县平掌乡泥石流发生当日出现强降水,径流短时暴涨,搬运能力强,引发泥石流,A正确;元江县羊岔街乡泥石流的发生与前期降水累积关系大,B错误;泥石流发生时,土层水量趋于饱和、土体间摩擦小,这是两地的相同条件,C、D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:45分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

2023年12月18日23时59分,正值繁星满天,甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县(以下简称积石山县)发生6.2级地震,震源深度为10千米。本次地震为逆断层型地震。在断层中,断裂面之上的是上盘,之下的是下盘;上盘相对下降是正断层,上盘相对上升是逆断层(见下图)。据此完成1~2题。

课时数智作业(三十九) 地质灾害

1.与相同震级的正断层型地震相比,积石山县地震断层受力状况和造成的破坏程度分别是( )

A.挤压、大 B.挤压、小

C.拉张、大 D.拉张、小

2.积石山县地震易诱发的地质灾害有( )

①泥石流 ②滑坡 ③崩塌 ④火山喷发

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

√

√

1.A 2.B [第1题,根据正断层、逆断层的概念可知,正断层是拉张产生的,逆断层是挤压产生的;逆断层型地震震动幅度较大,破坏能量较大,地震能量释放的过程较为缓慢,会导致地震持续时间较长,余震较多故而伴随着地表的显著变形,造成的破坏程度大。第2题,地震发生后,地表产生的显著变形、破碎等现象,在重力作用下,易产生滑坡、崩塌等地质灾害,②③正确;地震发生时正值繁星满天,为晴天,缺少泥石流发生的降水条件,①错误;震源深度只有10千米,难以引发火山喷发,且积石山县靠近青藏高原,地壳厚,火山喷发概率小,④错误。]

永靖县位于甘肃省中部,该县黑方台早期无人居住,20世纪60年代起,有外地移民来此定居,人们抽取黄河水,建成提水灌溉工程,进行农业生产。80年代以来,黑方台东南部边缘发生了数百次山体滑坡。如图为黑方台地质剖面图。据此完成3~4题。

3.黑方台东南部滑坡多发,与其关联性最小的是( )

A.趋于暖湿,降水量大 B.垂直节理,裂隙发育

C.台塬边坡,地势较陡 D.径流流动,浸润土体

4.从农业角度,可有效减少该地滑坡发生频率的措施有( )

①打坝拦泥淤地 ②推广节水灌溉 ③优化农业结构 ④推进台田农业

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

√

√

3.A 4.C [第3题,黑方台东南部的地表黄土层多垂直节理,地表物质不稳定;在图中滑坡堆积物以上的台塬边坡,地势较陡,岩层易滑坡;人们抽取黄河水,建成提水灌溉工程,导致该区域地表径流有所增多,地表水顺着土层裂隙进入下层岩体,浸润土体,加大滑坡出现的频率,B、C、D选项均与滑坡关联性大,不符合题意;当地位于甘肃省中部,地处内陆,年降水量较少,降水量并不大,A错误,符合题意。

第4题,该地表层土壤为黄土层,垂直节理发育,土质疏松,节水灌溉技术能够减少对土壤的影响,减少滑坡发生概率,②正确;优化农业结构,减少需水量较大的作物种植,多种植耐旱作物,从而能减少灌溉水量,能够减少对土壤的影响,减少滑坡发生频率,③正确;打坝淤地主要应用于地势起伏整体较大的地区,主要目的为防治水土流失,与滑坡关系小,①错误;台田模式建设的基本思路是挖土为塘注水养鱼,堆土成台在上耕作,这会加剧地表水下渗到下层土层,使滑坡更为严重,④错误。]

(2024·宣城三模)泥石流属于重力地质灾害,主要通过冲击破坏和掩埋建筑成灾,泥深和流速是影响其危险性的主要因素。下图为我国某地区泥石流与聚落分布示意图。据此完成5~6题。

5.图中聚落建在泥石流堆积区的原因最可能是( )

A.建筑物抗灾性强

B.错落布局,整体美观

C.地处山区,平地稀缺

D.灾害影响范围有限

6.图中聚落危险性的排序是( )

A.丙>丁>乙>甲 B.丁>丙>乙>甲

C.丁>乙>丙>甲 D.丙>乙>甲>丁

√

√

5.C 6.B [第5题,该地地处山区,聚落多分布于河谷中地势较高的开阔地带,山区平地稀缺,泥石流堆积区地势平坦,聚落分布于此,C正确;建筑物抗灾性强、错落布局,整体美观不是聚落建在泥石流堆积区的原因,A、B错误;山区泥石流等地质灾害多发,影响范围较大,D错误。第6题,丁、乙、丙均位于20年一遇泥石流范围内,丁地势最高,流速最大,位于流通区泥石流主线上,首当其冲,影响最大,危险性最大;丙也位于流通区泥石流主线上,但地势较缓,流速较慢且距离泥石流源地相对较远,危险性较小;乙不在泥石流主线上,危险性小;甲位于50年一遇泥石流范围内,危险性最小。综上所述,丁>丙>乙>甲。]

(2024·厦门二模)入夜后,暴雨如注,河北某救援队接到求救信息:“驴友”小黄和小江外出登山未归,手机失联。救援队根据小黄当天的网络朋友圈内容(节选如下),对照地形图,推断两位“驴友”的可能位置,并结合过去对地表景观的了解,判断小江可能面临泥石流的风险。经紧急施救,两位“驴友”得以脱困。读图文材料,完成7~9题。

我们终于登上这里最高的山顶。西边有一条狭长的山梁,山梁前面还有一处小丘。……稍做休息后,小江说要去探秘。他小心翼翼地走下陡坡,径直往北去。望着他孤勇的身影长长地投射在右边的乱石上,我竟一时有些恍惚。等到他拐进右边的沟谷,身影便消失在我的视野里。我真佩服他旺盛的精力,我且在这里等他回来吧!……

7.推测救援队最终找到小黄和小江的可能位置分别在( )

A.②地和①地附近 B.②地和④地附近

C.③地和①地附近 D.③地和④地附近

8.此次登山的月份和小江独自出发的大致时刻分别是( )

A.2月;13时 B.2月;17时

C.8月;13时 D.8月;17时

√

√

9.救援队在判断泥石流风险时,应选取的地表景观观察维度是

( )

A.海拔、地势起伏、坡向

B.地形部位、地表破碎程度、坡度

C.地势起伏、植被覆盖、地表物质组成

D.地形部位、沟谷数量、植被覆盖

√

7.A 8.D 9.C [第7题,由材料“我们终于登上这里最高的山顶,西边有一条狭长的山梁,山梁前面还有一处小丘”可知,小黄他们当时登上了当地海拔最高的地方,②地或③地都有可能,但由“西边有一条狭长的山梁,山梁前面还有一处小丘”可见②地最可能,③地排除,C、D错误;材料显示“他小心翼翼地走下陡坡,径直往北去”“等到他拐进右边的沟谷,身影便消失在我的视野里”可见小江当时进入了一条朝向北方的沟谷之中,①地最可能,A正确,B错误。

第8题,“入夜后,暴雨如注”,当天降水量大且集中,当地位于河北,为温带季风气候,夏季降水量大且集中,A、B错误;由材料“他小心翼翼地走下陡坡,径直往北去。望着他孤勇的身影长长地投射在右边的乱石上,我竟一时有些恍惚”可知,影子投影在他的右侧,向北行进,右侧为东,说明当时太阳位于西方,“身影长长”,说明太阳高度较小,故此时很有可能是17时,C错误,D正确。

第9题,泥石流多发生在地势起伏大,地表破碎,植被覆盖度低的沟谷之中,所以救援队在判断泥石流风险时,应选取的地表景观观察维度是地势起伏、植被覆盖、地表物质组成,C正确;坡向与泥石流的发生不存在因果关系,因此不是判断泥石流风险时选取的地表景观观察维度,A错误;泥石流多发生于沟谷之中,地形部位较为固定,因此不是判断泥石流风险时选取的地表景观观察维度,B、D错误。]

二、非选择题(共1小题,共18分)

10.(2025·茂名模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

滑坡—碎屑流是一种沿着斜坡表面作远程运动的岩石碎屑流动体。形态高陡的堆积体在外界因素诱发下,发生整体形变并向低处流动,产生碎屑流。下图示意雅鲁藏布江某支流主沟剖面示意图,甲地的基岩上常覆有深厚的碎屑物质堆积体。在气候变暖湿的背景下,2018年甲地曾出现了大规模滑坡现象,并产生碎屑流。碎屑流远距离流动后,阻断河道,形成堰塞体(类似大坝的挡水体),并在堰塞体的上游出现一个堰塞湖。

(1)分析甲地碎屑物质堆积体形成的动力机制。(6分)

(2)有关专家研究表明:受气候变化影响,该地将会再次发生滑坡及碎屑流。请对此做出合理解释。(6分)

(3)运用水循环与水量平衡原理,推测堰塞湖水位的变化并解释原因。(6分)

[解析] 第(1)题,甲地位于雅鲁藏布江某支流主沟中。读图可见,四周山地海拔高,坡度大,受重力影响冰川下移速度较快,冰川裹挟搬运能力强;四周山地海拔高,落差大,冰川融水和山地降水形成的坡面径流流速快,坡面径流将碎屑物质向低处搬运;相较于四周山地,甲地地势低平,外力搬运能力减弱,碎屑物质大量堆积。

第(2)题,由材料“在气候变暖湿的背景下,2018年甲地曾出现了大规模滑坡现象,并产生碎屑流”可知,受气候变化影响即暖湿的气候背景下,高山冰雪融化速度加快,且大气降水增多,同时碎屑物质堆积体持续吸水、增重;持续吸水、增重的堆积体沿基岩表面在重力作用下整体向下滑动,出现滑坡现象;由材料“形态高陡的堆积体在外界因素诱发下,发生整体形变并向低处流动,产生碎屑流”可知,持续吸水、增重的堆积体形态发生改变后,向低处流动,形成碎屑流。

第(3)题,由材料“碎屑流远距离流动后,阻断河道,形成堰塞体(类似大坝的挡水体),并在堰塞体的上游出现一个堰塞湖”并结合所学知识可知,堰塞湖水位的变化分为两个阶段,阶段一:堰塞体有拦水拦沙的作用,堰塞湖形成后河流上游江水受堰塞体影响无法下泄,上游来水持续注入堰塞湖,堰塞湖水量收入大于支出,水位先升高。阶段二:随着上游来水持续注入堰塞湖使堰塞湖水位升高,堰塞体被冲刷侵蚀溃决,湖水快速下泄,堰塞湖水位降低,最终堰塞湖消失,达成新的水量收支平衡,水位恢复稳定。故堰塞湖水位先升高后降低。

[答案] (1)甲地位于沟谷,四周山地海拔高,坡度大,受重力影响冰川下移速度较快,冰川裹挟搬运能力强;冰川融水和山地降水形成的坡面径流流速快,将碎屑物质向低处搬运;甲地地势低平,搬运力减弱,碎屑物质大量堆积。

(2)暖湿的气候背景下,冰雪融化速度加快,大气降水增多,同时碎屑物质堆积体持续吸水、增重;堆积体沿基岩表面整体向下滑动,出现滑坡现象;堆积体形态发生改变,向低处流动,形成碎屑流。

(3)水位变化:先升高再稳定(或先升高再降低);

原因:阶段一:堰塞湖形成后江水无法下泄,上游来水持续注入堰塞湖,堰塞湖水量收入大于支出,水位抬高。阶段二:堰塞体溃决(被冲刷侵蚀),湖水快速下泄,水位降低,堰塞湖消失(达成新的水量收支平衡),水位恢复稳定。

谢 谢 !

同课章节目录