56 第二部分 第九章 课时43 城乡空间结构 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019)

文档属性

| 名称 | 56 第二部分 第九章 课时43 城乡空间结构 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共91张PPT)

第二部分 人文地理

第九章 城镇和乡村

第九章 城镇和乡村

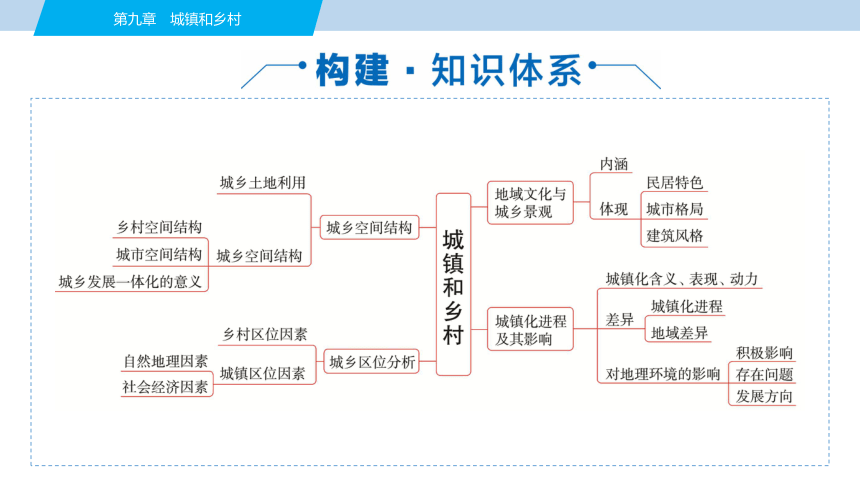

课程标准

1.结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义。

2.运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点以及城镇化的利弊。

3.结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

4.通过探究有关人文地理问题,了解地理信息技术的应用。

第九章 城镇和乡村

四层考查

【必备知识】 乡村内部空间结构;城镇内部空间结构;合理利用城乡空间的意义;城镇化的过程、特点及利弊;地域文化;城乡景观的特点。

【关键能力】 综合分析、比较、概括城乡空间结构特征与差异、城乡景观特征与差异;描述、分析城镇功能区空间动态过程及其原因,归纳城镇化动态过程及其规律,评估、说明城镇化的影响;培养空间想象能力、演绎推理能力、批判性思维能力。

第九章 城镇和乡村

四层考查

【学科素养】 能够从区域空间格局、空间联系的视角,认识城乡功能区的分布与演化;能够从空间和时间综合的角度,分析城乡空间结构的发展和演化,认识不同地区城镇化的过程;能够评析区域城镇化的利弊,解决城镇发展问题。

【核心价值】 能够从“人对地的影响”的视角,认识合理利用城乡空间的意义,认识城镇化的利弊,树立正确的环境观、发展观。

第九章 城镇和乡村

课时43 城乡空间结构

夯实·基础知识

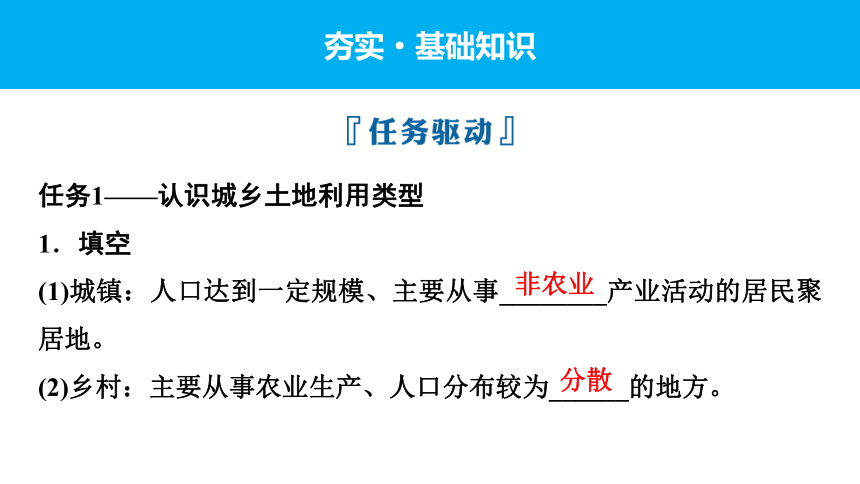

任务1——认识城乡土地利用类型

1.填空

(1)城镇:人口达到一定规模、主要从事________产业活动的居民聚居地。

(2)乡村:主要从事农业生产、人口分布较为______的地方。

非农业

分散

2.简答

(1)城镇的土地利用类型主要有哪些?

提示:工业、交通、商业、文教、卫生、居住、绿化等。

(2)乡村的土地利用类型主要有哪些?

提示:耕地、园地、林地、草地、水域、居民点、工矿用地等。

(3)从土地利用方式上看,城镇和乡村有什么明显的差异?

提示:城镇以建设用地为主,乡村以农用地为主。

任务2——理解城乡空间结构的成因与布局

1.填空:城市空间结构。

人口和产业在______上集聚,形成不同性质的________,这些功能区的布局与组合,就形成了城市的空间结构。

2.判断:根据特征判断城市主要功能区。

(1)城市居民生活、交往、文化娱乐活动的场所——(________)

(2)城市形成和发展的主要动力——(________)

(3)商品交易和金融流通的中枢——(________)

空间

功能区

居住区

工业区

商业区

3.简答:是否每个城市都有中心商务区?中心商务区一般具有哪些特征?

提示:并非每个城市都有中心商务区。中心商务区一般具有的特征是高楼大厦林立,公司总部云集;城市经济枢纽,观光购物区域;商贸服务业发达;土地利用集约,地价房租甚高;人流汇集,交通繁忙。

4.判断

(1)城市存在着不同层次、功能各异的发展核心,它们都有各自的吸引范围。 ( )

(2)城市各功能区之间都有明确的界线,各种功能区相互独立分布。 ( )

(3)城市的空间结构主要受人为因素影响,不受自然地理条件限制。 ( )

(4)城市的空间结构是随着城市的发展而变化的。 ( )

√

×

×

√

5.填空:乡村空间结构。

(1)乡村土地利用方式较为简单。村镇驻地以居住、工业、商业、交通、行政等用地为主,其外围则以________为主。

(2)聚落的空间形态主要有密集型、________和半聚集型等。

(3)集市流通和__________功能相对突出。

农用地

分散型

地方服务

任务3——分析城乡发展一体化的意义

填空

(1)能够集约节约用地,提高______的利用效率。

(2)节省基础设施和公共服务设施的__________,提高这些设施的运行效率。

(3)促进城镇与周边地区和谐发展,减少城镇对______环境的不利影响。

(4)营造良好的______环境,为居民营造温馨的生活氛围和丰富的文化空间。

土地

建设费用

生态

人居

任务4——分析城乡区位

1.简答:区位是否就是位置?

提示:区位不只是指位置。区位既指某一事物的地理位置,又指该地理事物与其他地理事物之间的空间关系。

2.填空

(1)城镇区位

①自然地理因素:主要包括______、气候、水文等。

②社会经济因素:主要包括资源、交通、______、军事、宗教和文化等。

③两者互相影响并且不断发展变化。

(2)乡村区位:受__________和社会、经济、文化等条件影响。

地形

政治

自然条件

衔接一 必修第二册活动变式

下图为城市各活动用地变化示意图。据此完成1~2题。

1.仅考虑经济因素的影响,图中A、B、C代表的用地对应最可能的是( )

A.工业用地、商业用地、住宅用地

B.商业用地、工业用地、住宅用地

C.商业用地、住宅用地、工业用地

D.住宅用地、商业用地、工业用地

2.各用地地租水平变化的主要影响因素有( )

A.环境、交通 B.文化、交通

C.文化、环境 D.交通、距市中心的远近

√

√

1.C 2.D [第1题,读图可知,横轴代表距市中心的距离,纵轴代表地租水平,A线在市中心附近地租水平最高,且A线斜率最大,说明距市中心的远近对其影响最大,为商业用地,A、D错误;C线距市中心最远的位置地租水平最高,且C线斜率最小,距市中心的远近对其影响最小,为工业用地,C正确,B错误。第2题,根据图中信息可以看出,地租水平与距市中心的距离有关,距市中心越近,地租水平越高;交通通达度越高,地租水平越高,D正确;环境和文化也会影响地租水平,但并不是主要因素,A、B、C 错误。]

衔接二 必修第二册阅读变式

下图示意秦岭北麓西安市边缘地区乡村空间结构演变。读图,完成3~4题。

3.图中乡村空间结构演变的顺序是( )

A.甲—乙—丙—丁 B.甲—丙—乙—丁

C.甲—乙—丁—丙 D.乙—甲—丁—丙

4.在秦岭山区最适宜发展的产业是( )

A.粮食种植业 B.旅游业

C.房地产业 D.高新技术产业

√

√

3.A 4.B [第3题,据图可知,甲阶段中为传统村落集聚,且村落分布较为分散;乙阶段村落分布开始变得集中,且开始出现城市建设项目;丙阶段开始以农村集中社区为主,且城市建设项目较乙阶段增多;丁阶段的村落占比较丙阶段大幅减少,且城市建设项目最多。故图中乡村空间结构演变的顺序是甲—乙—丙—丁。第4题,粮食种植业需要大面积的耕地和充足的水源,而秦岭山区地形复杂,耕地资源有限,且山区水源条件相对较差,不适宜发展大规模的粮食种植业,A错误; 秦岭山区自然风光优美,人文景观丰富,具有极高的旅游价值,因此,发展旅游业可以充分利用这一优势,带动

当地经济发展,提高居民收入,B正确;房地产业需要良好的基础设施和交通条件,而秦岭山区交通不便,基础设施相对薄弱,不利于房地产业的发展,C错误;高新技术产业通常需要集中人才、技术和资金等资源,而秦岭山区相对偏远,人才和技术资源相对匮乏,不适合发展高新技术产业,D错误。]

衔接三 必修第二册阅读变式

5.(2022·山东卷)阅读图文材料,回答下列问题。

宋代以来,珠江三角洲某地的人们通过沿江沿海筑堤、修坝、淤地等一系列人工活动围垦田地。堤围始建于宋代,初次合围(环绕围垦田地的外堤合拢)于明初,兴盛于清中叶。下图示意该地不同时期的围垦景观。围内河道纵横交错。

宋元时期,当地乡民沿水而居,居民点呈散点状分布。分析居民点呈散点状分布的主要自然原因。

[解析] 河网密布,造成土地地块小。居民为了耕作方便,一般在耕地附近居住,造成居民点分散。

[答案] 地势低洼,河网密布,可利用的土地地块小而分散。

提升·核心素养

1.乡村内部空间结构

(1)空间结构组成

项目 公共空间 居住区 生产区

位置 常位于乡村中心 一般位于公共空间外围 一般位于乡村的外围

项目 公共空间 居住区 生产区

特点 公共性、文化性、多样性 村民日常居住的地方 主要从事农业生产

组成 包括公共建筑、街巷、水井、池塘和广场等 由房屋和院落组成 包括耕地、园地、林地、牧草地、农田水利设施及田间道路等

(2)影响因素:自然环境、社会经济、风俗文化等。

(3)乡村规划

①特点:新建的乡村居住区经过重新规划建设,多呈现整齐划一的格局。

②要求:注意对历史文化建筑的保护,突出乡村特色。

2.城市三大功能区的判断方法

(1)看面积:居住区面积最大,其次是工业区,商业区面积最小。

(2)看距市中心的远近:一般情况下,距离市中心由近及远依次为商业区、居住区、工业区。

(3)看形态:商业区一般呈点状、条状,居住区和工业区一般呈片状。

(4)看人口变化:商业区昼夜人口差别最大,白天人口多,晚上人口少;居住区与商业区变化相反;工业区人口昼夜差别最小。

3.影响城市功能区的因素

(1)经济因素对城市功能区的影响

①距市中心的远近对城市功能区的影响

②交通通达度对城市功能区的影响

交通通达度越高,土地价格或地租越高。城市不同区位的交通通达度不同,地租高低也就相应地存在着差异,从而形成不同的功能区。

(2)其他因素对城市功能区的影响

4.合理布局城市功能区

(1)工业区的布局

在合理布局功能区时要考虑很多因素,在合理协调工业用地和居住用地之间的关系时,要注意以下几个方面(如图)。

合理安排工业用地的位置,减少对生活居住区的污染,基本原则:

①基本无污染的技术密集型和劳动密集型工业可以布局在城内居住区。

②用地规模大、对空气有轻度污染的工业可以布局在城市边缘或近郊区。

③污染严重或有重大安全隐患的工业远离城市,并考虑盛行风向和水源地。在盛行风的下风向或者垂直方向上,远离水源地并布局在河流的下游。

(2)商业区的布局

原则 布局要求

人口指向 集中于人口密集区,市中心会形成中心商务区

交通指向 布局于人流集中区,如火车站、汽车站、码头等

配套服务 功能指向 商业服务功能在旅游地、学校、政府机关、大型企业附近相对齐全

(3)居民区的布局

一般居民区要建在城市盛行风的上风向、河流的上游;工业区与居住区之间设置卫生防护带、绿化带,既可对居住区起到防护作用,又可增加绿地面积,美化城市环境。

培养·思维能力

【典题1】乡村内部空间结构

(2024·黑吉辽卷)黄河三角洲村落空间形态具有明显的水适应性特征。在“河、塘、田、路、居”五因子的数量、分布等长期影响下,黄河三角洲的村落表现出团状、带状、指状3种典型空间形态。图1为黄河三角洲典型村落分布图。图2示意黄河三角洲村落空间形态。据此完成(1)~(3)题。

(1)团状村落的主要特征是( )

A.前邻农田,后依河堤

B.塘路环绕,结构分散

C.塘田较多,零散分布

D.塘田包围,居路规整

(2)影响带状村落主轴线和骨架形成的主导因子是( )

A.河和田 B.河和路

C.路和居 D.路和田

√

√

(3)指状村落集中分布在( )

A.远离黄河的耕种区 B.临近黄河的耕种区

C.远离黄河的盐荒区 D.临近黄河的盐荒区

√

【解题导引】

(1)看团状村落图→“居”集中分布于中心,较整齐;外部被塘、田包围,道路纵横交错,规整有序

(2)看带状村落图→主要街道与黄河河道平行,线性轴线顺沿河道,且民居多沿河分布→主轴线和骨架形成的主导因子是河和路

(3)看指状村落图→农田的面积分布较广→推断为耕种区;村落多沿道路分布,受黄河河道的影响较小→远离黄河

结合图文材料,根据土地类型分布状况,说出黄河三角洲流域村落分布特点并分析其成因。

提示:分布特点:村落整体分布不均;主要集中分布在耕地区域;盐荒地和新淤地村落少。

原因:新淤地及盐荒地,受海水影响较大,含盐量高,不适合耕作,村落稀少;耕地接受黄河淤积,土壤含盐量低,有机质含量高,可开垦性高。

【典题2】城镇内部空间结构

(2024·全国甲卷)苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目。下图示意苏州工业园区中的中新合作区1994-2000年实施的功能区布局规划。规划思路是通过基础设施建设,优先开发工业用地;当人口集聚到一定规模后,加大开发居住用地;当人口进一步集聚后,再重点开发商业用地。据此完成(1)~(3)题。

(1)中新合作区的工业区对商业区形成强力支撑的原因是工业区带动了( )

①人口集聚 ②服务业集聚 ③人才集聚 ④技术集聚

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

(2)将中新合作区的住宅区规划在商业区和工业区之间,主要有利于

( )

A.节约土地资源 B.增加绿地面积

C.组织内外交通 D.完善市政设施

√

√

(3)从苏州老城主干道向东延伸串联中新合作区各功能区,体现的布局思路是( )

①轴向发展 ②职住平衡 ③均衡发展 ④地租递减

A.①③ B.②④

C.②③ D.①④

√

【解题导引】

(1)工业区以生产活动为主→吸引人口集聚,吸引生产性服务业集聚→“当人口集聚到一定规模后,加大开发居住用地”→吸引生活性服务业集聚

(2)商业区与住宅区之间的人们主要以购物为联系;工业区与住宅区之间的人们主要以通勤为联系→都要求距离短、用时少→住宅区布局在商业区与工业区之间→利于组织区域内与区域间的交通联系

(3)图示商业区、住宅区、工业区均沿城市主干道由近及远布局→体现轴向发展;

老城区对新工业区有辐射带动作用→离老城区近,土地租金高;离老城区远,土地租金低→体现地租递减

结合图文材料,分析下列与新城的发展速度关系最紧密的是( )

A.周边乡村人口规模 B.与老城的交通联系

C.周边农业用地面积 D.其他主要城镇人口

B [新城主要是疏解老城区人口和面积压力,通过快速交通连接,与老城区交通联系越紧密,越能促进其发展,B正确;乡村人口规模及面积对于新城发展作用较小,新城是城镇化发展而不是乡村化发展,A、C错误;其他主要城镇距离新城较远,对其带动作用有限,D错误。]

√

视角一 分析乡村空间结构布局

(2025·四川普通高校招生适应性测试)梅林村位于浙江省杭州市萧山区沿江平原,是具有城镇景观特征的新型乡村聚落。近年来,该村致力于构建生产、生活、生态“美好共同体”。如图分别为梅林村1975年、2000年和2020年的土地利用图。据此完成1~3题。

1.影响1975年、2020年该村房屋选址的主要因素分别是( )

A.道路布局、农田分布

B.河流分布、农田分布

C.道路布局、河流分布

D.农田分布、道路布局

2.相较于2000年,2020年该村( )

A.工业用地规模扩大 B.农业用地规模扩大

C.居住用地布局分散 D.公共建筑用地集中

√

√

3.在建设“美好共同体”的过程中,该村可采取的合理措施是

( )

A.发展区域商业中心

B.建设优质商品粮基地

C.打造大规模工业园

D.推动用地多功能协同

√

1.D 2.A 3.D [第1题,由图可知,1975年的居住用地零散分布在农田之中,故影响该村房屋选址的主要因素是农田分布;2020年居住用地多沿主干道分布,故影响该村房屋选址的主要因素是道路布局,D正确。第2题,由图可知,相较于2000年,2020年该村工业用地规模扩大,A正确;农业用地规模缩小,B错误;居住用地布局趋于集中,C错误;公共建筑用地规模变化较小,且分布较为分散,D错误。第3题,由材料可知,梅林村位于浙江省杭州市萧山区沿江平原,是具有城镇景观特征的新型乡村聚落,不适宜发展区域商业中心,A错误;农业用地面积不断减少,且靠近杭州主城区,不适宜建设优质商品粮基地,B错误;打造大规模工业园会侵占更多农业用地,可能造成环境污染,C错误;推动用地多功能协同,提高土地的利用效率,符合构建生产、生活、生态“美好共同体”的愿景,D正确。]

视角二 城镇空间结构布局及影响因素分析

(2025·枣庄模拟)长春市地处松辽平原与东部山地交会处,地势平坦。伊通河作为长春市内的唯一河流,纵穿主城区南北,河流两侧的地貌类型为河漫滩。如图示意1905年、1990年和2019年伊通河两侧功能区分布。据此完成4~6题。

4.长春市伊通河东西两侧城区( )

A.功能区由河流东侧向西侧扩张

B.东侧扩张速度快于西侧

C.西侧经济发展速度慢于东侧

D.功能区均自北向南扩张

5.与1990年相比,2019年伊通河两侧( )

A.环境质量改善 B.土地价格下降

C.人口密度降低 D.交通压力缓解

√

√

6.1990—2019年长春市城市空间结构变化的根本原因是( )

A.城市空间扩张与工业布局优化

B.交通运输布局调整

C.城市人口老龄化问题日趋严重

D.城市热岛效应突出

√

4.B 5.A 6.A [第4题,由图可知,功能区由河流西侧向东侧扩张,A错误;东侧扩张速度快于西侧,B正确;西侧商业服务业设施数量远高于东侧,表明西侧的经济发展速度快于东侧,C错误;受地势及河流的影响,功能区均自南向北扩张,D错误。第5题,由图可知,2019年伊通河两侧工矿仓储区减少,环境污染减轻,环境质量改善,A正确;居住区和混合功能区面积增加,人口密度增大,交通压力增加,C、D错误;随着城镇化水平的提高和土地利用类型的转换,土地价格提高,B错误。第6题,受城镇化进程的影响,城市空间不断扩张,同时城市产业结构不断优化调整,使城市空间结构不断优化,A正确;交通运输布局和城市热岛效应会影响城市空间结构变化,但不是其根本原因,B、D错误;人口老龄化对城市空间结构变化没有影响,C错误。]

视角三 探究合理利用城乡空间

(2024·湖南卷)山西省新绛县西庄村附近盛产青石,自宋代以来形成了以石雕加工为主的传统手工业。为保持行业的家族垄断优势,当地主要采取子承父业的技艺传承方式。近年来,在政府扶持下,西庄村规划建设了石雕工业园。下图示意农耕时代西庄村石雕生产的空间次序。据此完成7~9题。

7.西庄村形成图示空间次序,是因为( )

A.地形地势 B.河流分布

C.生产流程 D.宗族关系

8.“精雕”选择在以厅堂为中心的院落中进行,主要是为了( )

A.石材堆放 B.陈列展览

C.技艺保密 D.交流合作

√

√

9.该村石雕生产由分散的家庭作坊集聚到工业园区,有利于( )

①形成合理的功能分区 ②融合生产和生活空间 ③限制生态空间的扩张 ④营造良好的人居环境

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

√

7.C 8.C 9.B [第7题,由图可知石雕生产的次序如下,在马首山——采石,山坡——转运,石雕场——选材、切割,水池——清洗,空地——粗雕、打磨,院落——创作、精雕、传授。在聚落空间层面,以生产流程为导向,形成一系列不同功能的场所空间,在不同的空间进行不同的生产流程,呈现出系统的生产空间链条。故C正确。第8题,由材料“为保持行业的家族垄断优势,当地主要采取子承父业的技艺传承方式”可知,院落大多是以家庭为单位,所以“精雕”和“传授”选择在以厅堂为中心的院落中进行,主要是为了技艺保密,而不是交流合作,C正确、D错误;院落面积小,石材堆放和陈列展览需要面积

更大的地方,A、B错误。第9题,在工业园区的集聚效应下,石雕生产的不同环节和阶段可以得到更为细致的划分和布局,形成合理的功能分区,这不仅提高了生产效率,也方便了管理和监督,有利于石雕产业的可持续发展,①正确;通过工业园区的建设,可以统一规划和管理石雕生产的废水、废气、废渣等污染物的排放,减轻对周边环境的影响;同时,石雕从居民庭院中迁走,可以为居民营造一个更为宜居的生活空间,④正确;工业园是把生产和生活空间分离而不是融合,②错误;生态空间扩张旨在保护自然环境和生态系统,确保生态环境的可持续发展,建立工业园有利于石雕产业和生态环境的可持续发展,③错误。故选B。]

(建议用时:30分钟,分值:47分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·重庆模拟)1999—2021年,江西婺源篁岭村聚落用地的扩展方向、利用强度、功能类型等变化,在时空上则表现为聚落资源、设施、生态、环境等要素不断发生演变的过程。下图示意1999—2021年篁岭乡村旅游聚落空间结构模式时空演变的三种模式。读图,完成1~2题。

课时数智作业(四十三) 城乡空间结构

1.篁岭乡村旅游聚落空间结构模式时空演变的顺序为( )

A.甲→乙→丙 B.乙→甲→丙

C.甲→丙→乙 D.丙→乙→甲

2.随着篁岭乡村旅游聚落空间结构的演变,该乡村用地类型( )

A.居住用地占比升高 B.未发生明显变化

C.农用地面积增多 D.用地功能趋向多样化

√

√

1.B 2.D [第1题,随着乡村旅游的发展,用地规模扩展、利用强度增大、功能类型增多,对外交通更加便利,聚落空间结构趋于复杂,因此篁岭乡村旅游聚落空间结构模式时空演变的顺序为乙→甲→丙。故选B。第2题,据图中信息可知,随着篁岭乡村旅游聚落空间结构的演变,该乡村用地类型发生明显改变,B错误;其中商业和服务业用地占比升高,居住用地占比下降、农用地面积减少、用地功能趋向多样化,A、C错误,D正确。]

(2024·南京一模)大仓村位于滇西北,由下村、小箐等9个自然村共同组成,地势较为平坦,周围群山环抱,山、水、林、田、村等景观格局十分清晰。下图为大仓村土地利用变化图。据此完成3~5题。

3.图中甲、乙、丙、丁四地的用地类型分别为( )

A.林地、水田、旱地、居民点

B.林地、居民点、旱地、水田

C.居民点、水田、旱地、林地

D.居民点、旱地、水田、林地

√

4.大仓村用地的空间结构模式为( )

A.多圈层——垂直结构

B.单核心——放射状结构

C.多中心——网状结构

D.多斑块——组团状结构

5.1970—2020年,大仓村( )

A.水田面积明显减少 B.林草地面积稳定

C.自然村的等级提升 D.旱地向高处扩张

√

√

3.C 4.A 5.D [第3题,依据图文材料可知,大仓村位于滇西北,周围群山环抱,从1970年到2020年,甲用地面积增加,位于中心附近位置,呈集中连片分布,且有公路串联通过,可以推断其为居民点;乙用地主要分布在河流沿岸,地势较低,为水田;丙用地面积最大,且该用地主要分布在山麓地带,地势较高,为旱地;丁用地位于河流上游,地势最高,为林地。第4题,从图中可以看出,大仓村用地从中心到外围依次为居民点、水田、旱地、林地,呈现出明显的多圈层特征;同时,用地类型在垂直方向上也呈现明显的分异,如山地、河流、农田等,这种空间结构模式反映了大仓村在长期发展过程中用地类型的分布规律和空间组织形式,体现了

人地关系的协调和土地资源的有效利用。第5题,依据题目所给信息和土地利用变化图,将1970年和2020年这两个年份的土地利用情况进行比对,可以发现该村的居民点面积有所增加,水田面积基本保持不变,旱地面积明显增加,而林地面积有所减少,A、B错误;自然村的等级通常是指自然村在一定区域范围内所处的地位和重要性,以及其基础设施、公共服务、生活环境等方面的水平,自然村的等级可以划分为不同的类别,如一、二、三级等,从图中并不能够看出该村的基础设施、公共服务、生活环境等方面的水平是否有所提升,C错误;从图中可以明显看出旱地向高处扩张,这可能是由于低海拔地区的土地资源日益紧张,人们开始向高海拔地区开垦草地为旱地,D正确。]

(2024·长沙二模)城镇经济活动多样,土地利用专业化,往往会形成不同的功能区。如图示意某市各功能区距市中心的距离。读图,完成6~7题。

6.城市不同功能用地类型与数量配置,合理的是( )

A.旅游用地占地规模大,个数多

B.旅游用地占地规模小,个数少

C.餐饮用地占地规模大,个数少

D.餐饮用地占地规模小,个数多

√

7.下列关于该城市中心功能区用地布局的原因,叙述合理的是

( )

A.交通便利,居民出行便利

B.古迹众多,政府机构集中

C.人口众多,商场收益明显

D.知名度高,工业联系紧密

√

6.D 7.B [第6题,读图分析,该城市功能区类型多,根据中心地理论可知,旅游用地占地规模大,服务范围大,个数较少,A、B错误;餐饮用地占地规模小,服务范围小,个数多,C错误,D正确。第7题,该城市功能区类型多,城市规模大,城市中心区以旅游用地和公共用地为主,商业用地规模较小,可知该城市最可能受历史文化影响,城市中心古迹众多,政府机构集中,进而影响了城市的功能分区,B正确;商业活动、工业活动、交通活动在该城市中心规模较小,对城市中心功能区用地布局影响较小,A、C、D错误。]

二、非选择题(共2小题,共26分)

8.(2025·内蒙古普通高校招生适应性测试)阅读图文材料,回答下列问题。(14分)

S地区曾是伦敦的传统工业区。随着英国制造业衰退,该区域逐步衰败,大量工业用地闲置。为举办2012年伦敦奥运会,英国政府将奥运筹办与S地区改造相结合,打造奥运都会区,新建扩建体育场馆、火车站、绿地等奥运相关设施。同时该地形成了包括伦敦东部最大购物中心在内的大片商业区。奥运会后,多所著名高校在原奥运用地建设新校区。S地区多种功能融合发展,实现了区域功能转型。如图示意奥运都会区核心区空间结构。

(1)指出奥运都会区核心区的主要功能。(4分)

(2)分析奥运相关设施建设对该地区功能转型的有利影响。(6分)

(3)说明奥运场馆周围形成连片商业区的主要原因。(4分)

[解析] 第(1)题,读图可知,核心区有大型商业中心、水上运动中心、大学、交通枢纽、绿地等,故其主要功能包括商业、体育、文化、对外交通、国际交往、休闲娱乐等。第(2)题,奥运相关设施建设能充分利用闲置工业用地,为后续高校入驻提供用地空间,能够提高土地利用率,促进该地区转型发展;通过奥运相关设施建设,进一步完善该地区的基础设施和公共配套设施,改善投资环境,促进招商引资;奥运会知名度高,奥运相关设施建设,能降低该地区环境污染,改善环境风貌和区域形象,助力该地区转型发展;奥运相关设施建设能促进人口和公共活动在此集聚,为商业活动带来消费人群,带动商业发展,促进城市发展;奥运相关设施建设,也改善了该地区的对外交通条件,提高区域可达性,有助于该地区功能转型发展。

第(3)题,奥运场馆建设运营,吸引了大量的人员往来,导致土地租金提高,而商业区付租能力强,该土地便成为商业用地,发展成为商业区;奥运场馆吸引更多流动人口,消费需求增长,对商业活动需求也大增;奥运场馆带动交通建设,提高了该地区的可达性,服务范围扩大,吸引更多的消费者前来购物等;商业区与奥运场馆共享基础设施,节约建设投资,吸引商业活动集聚;商业区连片分布能够增强影响力,形成规模效应,共同获利,故奥运场馆周围形成连片商业区。

[答案] (1)商业、体育、文化、对外交通、国际交往、休闲娱乐。

(2)盘活闲置工业用地,为后续高校入驻提供用地空间,提高土地利用率;完善基础设施和公共配套设施,促进招商引资;降低环境污染,改善环境风貌和区域形象;促进人口和公共活动集聚,带动商业发展,为城市发展注入活力;改善对外交通条件,提高区域可达性。

(3)奥运场馆建设导致土地租金提高,商业区付租能力强;奥运场馆吸引更多流动人口,消费需求增长;奥运场馆带动交通建设,提高该地区可达性,服务范围扩大;商业区与奥运场馆共享基础设施,节约建设投资;商业区连片分布能够增强影响力,形成规模效应。

9.(2025·滨州模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(12分)

江南古镇以江南水乡古镇为典型,主要指苏南和浙北一带的古镇。江南古镇是“水”文化和“古”文化的交点,是“鱼米之乡”和“乡土文化”的交融之所。生产、生活、农业、建筑、文化等水乳交融,成为江南古镇的根和魂。下图为江南古镇水系分布略图。

(1)分析江南地区古镇分布特点及原因。(6分)

(2)为什么在长江和钱塘江沿岸古镇分布相对较少?(6分)

[解析] 第(1)题,读图可知,江南地区古镇的分布特点为不均匀,主要沿河流、湖泊和运河分布。其原因可以从水体能够提供水源和航运两方面进行分析,靠近河流,取水方便,同时水运便利,所以古镇主要沿河流分布。第(2)题,相比运河、湖泊以及小规模河流,长江和钱塘江是两条大河,河面宽阔,对地理空间的分割强度大,且水位季节变化大。江南地区的古镇建设时间早,建设时生产力水平低,航运水平低,无法适应变化大的大江大河,只能适应变化小的小河、运河以及湖泊。钱塘江的喇叭形入海口,海潮多,规模大,对河岸的侵蚀作用强,不利于聚落建设。

[答案] (1)分布特点:分布不均,主要沿河流、运河、湖泊分布。原因:江南地区河网众多,沿水体分布,取水方便,航运交通便利。

(2)古镇建设时期航运水平低,经济水平低,规模小,因此主要沿小河流分布,沿长江分布较少;长江沿岸水位季节变化大,古镇容易遭受水灾;钱塘江沿岸容易遭受潮灾影响,故古镇分布较少。

谢 谢 !

第二部分 人文地理

第九章 城镇和乡村

第九章 城镇和乡村

课程标准

1.结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义。

2.运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点以及城镇化的利弊。

3.结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

4.通过探究有关人文地理问题,了解地理信息技术的应用。

第九章 城镇和乡村

四层考查

【必备知识】 乡村内部空间结构;城镇内部空间结构;合理利用城乡空间的意义;城镇化的过程、特点及利弊;地域文化;城乡景观的特点。

【关键能力】 综合分析、比较、概括城乡空间结构特征与差异、城乡景观特征与差异;描述、分析城镇功能区空间动态过程及其原因,归纳城镇化动态过程及其规律,评估、说明城镇化的影响;培养空间想象能力、演绎推理能力、批判性思维能力。

第九章 城镇和乡村

四层考查

【学科素养】 能够从区域空间格局、空间联系的视角,认识城乡功能区的分布与演化;能够从空间和时间综合的角度,分析城乡空间结构的发展和演化,认识不同地区城镇化的过程;能够评析区域城镇化的利弊,解决城镇发展问题。

【核心价值】 能够从“人对地的影响”的视角,认识合理利用城乡空间的意义,认识城镇化的利弊,树立正确的环境观、发展观。

第九章 城镇和乡村

课时43 城乡空间结构

夯实·基础知识

任务1——认识城乡土地利用类型

1.填空

(1)城镇:人口达到一定规模、主要从事________产业活动的居民聚居地。

(2)乡村:主要从事农业生产、人口分布较为______的地方。

非农业

分散

2.简答

(1)城镇的土地利用类型主要有哪些?

提示:工业、交通、商业、文教、卫生、居住、绿化等。

(2)乡村的土地利用类型主要有哪些?

提示:耕地、园地、林地、草地、水域、居民点、工矿用地等。

(3)从土地利用方式上看,城镇和乡村有什么明显的差异?

提示:城镇以建设用地为主,乡村以农用地为主。

任务2——理解城乡空间结构的成因与布局

1.填空:城市空间结构。

人口和产业在______上集聚,形成不同性质的________,这些功能区的布局与组合,就形成了城市的空间结构。

2.判断:根据特征判断城市主要功能区。

(1)城市居民生活、交往、文化娱乐活动的场所——(________)

(2)城市形成和发展的主要动力——(________)

(3)商品交易和金融流通的中枢——(________)

空间

功能区

居住区

工业区

商业区

3.简答:是否每个城市都有中心商务区?中心商务区一般具有哪些特征?

提示:并非每个城市都有中心商务区。中心商务区一般具有的特征是高楼大厦林立,公司总部云集;城市经济枢纽,观光购物区域;商贸服务业发达;土地利用集约,地价房租甚高;人流汇集,交通繁忙。

4.判断

(1)城市存在着不同层次、功能各异的发展核心,它们都有各自的吸引范围。 ( )

(2)城市各功能区之间都有明确的界线,各种功能区相互独立分布。 ( )

(3)城市的空间结构主要受人为因素影响,不受自然地理条件限制。 ( )

(4)城市的空间结构是随着城市的发展而变化的。 ( )

√

×

×

√

5.填空:乡村空间结构。

(1)乡村土地利用方式较为简单。村镇驻地以居住、工业、商业、交通、行政等用地为主,其外围则以________为主。

(2)聚落的空间形态主要有密集型、________和半聚集型等。

(3)集市流通和__________功能相对突出。

农用地

分散型

地方服务

任务3——分析城乡发展一体化的意义

填空

(1)能够集约节约用地,提高______的利用效率。

(2)节省基础设施和公共服务设施的__________,提高这些设施的运行效率。

(3)促进城镇与周边地区和谐发展,减少城镇对______环境的不利影响。

(4)营造良好的______环境,为居民营造温馨的生活氛围和丰富的文化空间。

土地

建设费用

生态

人居

任务4——分析城乡区位

1.简答:区位是否就是位置?

提示:区位不只是指位置。区位既指某一事物的地理位置,又指该地理事物与其他地理事物之间的空间关系。

2.填空

(1)城镇区位

①自然地理因素:主要包括______、气候、水文等。

②社会经济因素:主要包括资源、交通、______、军事、宗教和文化等。

③两者互相影响并且不断发展变化。

(2)乡村区位:受__________和社会、经济、文化等条件影响。

地形

政治

自然条件

衔接一 必修第二册活动变式

下图为城市各活动用地变化示意图。据此完成1~2题。

1.仅考虑经济因素的影响,图中A、B、C代表的用地对应最可能的是( )

A.工业用地、商业用地、住宅用地

B.商业用地、工业用地、住宅用地

C.商业用地、住宅用地、工业用地

D.住宅用地、商业用地、工业用地

2.各用地地租水平变化的主要影响因素有( )

A.环境、交通 B.文化、交通

C.文化、环境 D.交通、距市中心的远近

√

√

1.C 2.D [第1题,读图可知,横轴代表距市中心的距离,纵轴代表地租水平,A线在市中心附近地租水平最高,且A线斜率最大,说明距市中心的远近对其影响最大,为商业用地,A、D错误;C线距市中心最远的位置地租水平最高,且C线斜率最小,距市中心的远近对其影响最小,为工业用地,C正确,B错误。第2题,根据图中信息可以看出,地租水平与距市中心的距离有关,距市中心越近,地租水平越高;交通通达度越高,地租水平越高,D正确;环境和文化也会影响地租水平,但并不是主要因素,A、B、C 错误。]

衔接二 必修第二册阅读变式

下图示意秦岭北麓西安市边缘地区乡村空间结构演变。读图,完成3~4题。

3.图中乡村空间结构演变的顺序是( )

A.甲—乙—丙—丁 B.甲—丙—乙—丁

C.甲—乙—丁—丙 D.乙—甲—丁—丙

4.在秦岭山区最适宜发展的产业是( )

A.粮食种植业 B.旅游业

C.房地产业 D.高新技术产业

√

√

3.A 4.B [第3题,据图可知,甲阶段中为传统村落集聚,且村落分布较为分散;乙阶段村落分布开始变得集中,且开始出现城市建设项目;丙阶段开始以农村集中社区为主,且城市建设项目较乙阶段增多;丁阶段的村落占比较丙阶段大幅减少,且城市建设项目最多。故图中乡村空间结构演变的顺序是甲—乙—丙—丁。第4题,粮食种植业需要大面积的耕地和充足的水源,而秦岭山区地形复杂,耕地资源有限,且山区水源条件相对较差,不适宜发展大规模的粮食种植业,A错误; 秦岭山区自然风光优美,人文景观丰富,具有极高的旅游价值,因此,发展旅游业可以充分利用这一优势,带动

当地经济发展,提高居民收入,B正确;房地产业需要良好的基础设施和交通条件,而秦岭山区交通不便,基础设施相对薄弱,不利于房地产业的发展,C错误;高新技术产业通常需要集中人才、技术和资金等资源,而秦岭山区相对偏远,人才和技术资源相对匮乏,不适合发展高新技术产业,D错误。]

衔接三 必修第二册阅读变式

5.(2022·山东卷)阅读图文材料,回答下列问题。

宋代以来,珠江三角洲某地的人们通过沿江沿海筑堤、修坝、淤地等一系列人工活动围垦田地。堤围始建于宋代,初次合围(环绕围垦田地的外堤合拢)于明初,兴盛于清中叶。下图示意该地不同时期的围垦景观。围内河道纵横交错。

宋元时期,当地乡民沿水而居,居民点呈散点状分布。分析居民点呈散点状分布的主要自然原因。

[解析] 河网密布,造成土地地块小。居民为了耕作方便,一般在耕地附近居住,造成居民点分散。

[答案] 地势低洼,河网密布,可利用的土地地块小而分散。

提升·核心素养

1.乡村内部空间结构

(1)空间结构组成

项目 公共空间 居住区 生产区

位置 常位于乡村中心 一般位于公共空间外围 一般位于乡村的外围

项目 公共空间 居住区 生产区

特点 公共性、文化性、多样性 村民日常居住的地方 主要从事农业生产

组成 包括公共建筑、街巷、水井、池塘和广场等 由房屋和院落组成 包括耕地、园地、林地、牧草地、农田水利设施及田间道路等

(2)影响因素:自然环境、社会经济、风俗文化等。

(3)乡村规划

①特点:新建的乡村居住区经过重新规划建设,多呈现整齐划一的格局。

②要求:注意对历史文化建筑的保护,突出乡村特色。

2.城市三大功能区的判断方法

(1)看面积:居住区面积最大,其次是工业区,商业区面积最小。

(2)看距市中心的远近:一般情况下,距离市中心由近及远依次为商业区、居住区、工业区。

(3)看形态:商业区一般呈点状、条状,居住区和工业区一般呈片状。

(4)看人口变化:商业区昼夜人口差别最大,白天人口多,晚上人口少;居住区与商业区变化相反;工业区人口昼夜差别最小。

3.影响城市功能区的因素

(1)经济因素对城市功能区的影响

①距市中心的远近对城市功能区的影响

②交通通达度对城市功能区的影响

交通通达度越高,土地价格或地租越高。城市不同区位的交通通达度不同,地租高低也就相应地存在着差异,从而形成不同的功能区。

(2)其他因素对城市功能区的影响

4.合理布局城市功能区

(1)工业区的布局

在合理布局功能区时要考虑很多因素,在合理协调工业用地和居住用地之间的关系时,要注意以下几个方面(如图)。

合理安排工业用地的位置,减少对生活居住区的污染,基本原则:

①基本无污染的技术密集型和劳动密集型工业可以布局在城内居住区。

②用地规模大、对空气有轻度污染的工业可以布局在城市边缘或近郊区。

③污染严重或有重大安全隐患的工业远离城市,并考虑盛行风向和水源地。在盛行风的下风向或者垂直方向上,远离水源地并布局在河流的下游。

(2)商业区的布局

原则 布局要求

人口指向 集中于人口密集区,市中心会形成中心商务区

交通指向 布局于人流集中区,如火车站、汽车站、码头等

配套服务 功能指向 商业服务功能在旅游地、学校、政府机关、大型企业附近相对齐全

(3)居民区的布局

一般居民区要建在城市盛行风的上风向、河流的上游;工业区与居住区之间设置卫生防护带、绿化带,既可对居住区起到防护作用,又可增加绿地面积,美化城市环境。

培养·思维能力

【典题1】乡村内部空间结构

(2024·黑吉辽卷)黄河三角洲村落空间形态具有明显的水适应性特征。在“河、塘、田、路、居”五因子的数量、分布等长期影响下,黄河三角洲的村落表现出团状、带状、指状3种典型空间形态。图1为黄河三角洲典型村落分布图。图2示意黄河三角洲村落空间形态。据此完成(1)~(3)题。

(1)团状村落的主要特征是( )

A.前邻农田,后依河堤

B.塘路环绕,结构分散

C.塘田较多,零散分布

D.塘田包围,居路规整

(2)影响带状村落主轴线和骨架形成的主导因子是( )

A.河和田 B.河和路

C.路和居 D.路和田

√

√

(3)指状村落集中分布在( )

A.远离黄河的耕种区 B.临近黄河的耕种区

C.远离黄河的盐荒区 D.临近黄河的盐荒区

√

【解题导引】

(1)看团状村落图→“居”集中分布于中心,较整齐;外部被塘、田包围,道路纵横交错,规整有序

(2)看带状村落图→主要街道与黄河河道平行,线性轴线顺沿河道,且民居多沿河分布→主轴线和骨架形成的主导因子是河和路

(3)看指状村落图→农田的面积分布较广→推断为耕种区;村落多沿道路分布,受黄河河道的影响较小→远离黄河

结合图文材料,根据土地类型分布状况,说出黄河三角洲流域村落分布特点并分析其成因。

提示:分布特点:村落整体分布不均;主要集中分布在耕地区域;盐荒地和新淤地村落少。

原因:新淤地及盐荒地,受海水影响较大,含盐量高,不适合耕作,村落稀少;耕地接受黄河淤积,土壤含盐量低,有机质含量高,可开垦性高。

【典题2】城镇内部空间结构

(2024·全国甲卷)苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目。下图示意苏州工业园区中的中新合作区1994-2000年实施的功能区布局规划。规划思路是通过基础设施建设,优先开发工业用地;当人口集聚到一定规模后,加大开发居住用地;当人口进一步集聚后,再重点开发商业用地。据此完成(1)~(3)题。

(1)中新合作区的工业区对商业区形成强力支撑的原因是工业区带动了( )

①人口集聚 ②服务业集聚 ③人才集聚 ④技术集聚

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

(2)将中新合作区的住宅区规划在商业区和工业区之间,主要有利于

( )

A.节约土地资源 B.增加绿地面积

C.组织内外交通 D.完善市政设施

√

√

(3)从苏州老城主干道向东延伸串联中新合作区各功能区,体现的布局思路是( )

①轴向发展 ②职住平衡 ③均衡发展 ④地租递减

A.①③ B.②④

C.②③ D.①④

√

【解题导引】

(1)工业区以生产活动为主→吸引人口集聚,吸引生产性服务业集聚→“当人口集聚到一定规模后,加大开发居住用地”→吸引生活性服务业集聚

(2)商业区与住宅区之间的人们主要以购物为联系;工业区与住宅区之间的人们主要以通勤为联系→都要求距离短、用时少→住宅区布局在商业区与工业区之间→利于组织区域内与区域间的交通联系

(3)图示商业区、住宅区、工业区均沿城市主干道由近及远布局→体现轴向发展;

老城区对新工业区有辐射带动作用→离老城区近,土地租金高;离老城区远,土地租金低→体现地租递减

结合图文材料,分析下列与新城的发展速度关系最紧密的是( )

A.周边乡村人口规模 B.与老城的交通联系

C.周边农业用地面积 D.其他主要城镇人口

B [新城主要是疏解老城区人口和面积压力,通过快速交通连接,与老城区交通联系越紧密,越能促进其发展,B正确;乡村人口规模及面积对于新城发展作用较小,新城是城镇化发展而不是乡村化发展,A、C错误;其他主要城镇距离新城较远,对其带动作用有限,D错误。]

√

视角一 分析乡村空间结构布局

(2025·四川普通高校招生适应性测试)梅林村位于浙江省杭州市萧山区沿江平原,是具有城镇景观特征的新型乡村聚落。近年来,该村致力于构建生产、生活、生态“美好共同体”。如图分别为梅林村1975年、2000年和2020年的土地利用图。据此完成1~3题。

1.影响1975年、2020年该村房屋选址的主要因素分别是( )

A.道路布局、农田分布

B.河流分布、农田分布

C.道路布局、河流分布

D.农田分布、道路布局

2.相较于2000年,2020年该村( )

A.工业用地规模扩大 B.农业用地规模扩大

C.居住用地布局分散 D.公共建筑用地集中

√

√

3.在建设“美好共同体”的过程中,该村可采取的合理措施是

( )

A.发展区域商业中心

B.建设优质商品粮基地

C.打造大规模工业园

D.推动用地多功能协同

√

1.D 2.A 3.D [第1题,由图可知,1975年的居住用地零散分布在农田之中,故影响该村房屋选址的主要因素是农田分布;2020年居住用地多沿主干道分布,故影响该村房屋选址的主要因素是道路布局,D正确。第2题,由图可知,相较于2000年,2020年该村工业用地规模扩大,A正确;农业用地规模缩小,B错误;居住用地布局趋于集中,C错误;公共建筑用地规模变化较小,且分布较为分散,D错误。第3题,由材料可知,梅林村位于浙江省杭州市萧山区沿江平原,是具有城镇景观特征的新型乡村聚落,不适宜发展区域商业中心,A错误;农业用地面积不断减少,且靠近杭州主城区,不适宜建设优质商品粮基地,B错误;打造大规模工业园会侵占更多农业用地,可能造成环境污染,C错误;推动用地多功能协同,提高土地的利用效率,符合构建生产、生活、生态“美好共同体”的愿景,D正确。]

视角二 城镇空间结构布局及影响因素分析

(2025·枣庄模拟)长春市地处松辽平原与东部山地交会处,地势平坦。伊通河作为长春市内的唯一河流,纵穿主城区南北,河流两侧的地貌类型为河漫滩。如图示意1905年、1990年和2019年伊通河两侧功能区分布。据此完成4~6题。

4.长春市伊通河东西两侧城区( )

A.功能区由河流东侧向西侧扩张

B.东侧扩张速度快于西侧

C.西侧经济发展速度慢于东侧

D.功能区均自北向南扩张

5.与1990年相比,2019年伊通河两侧( )

A.环境质量改善 B.土地价格下降

C.人口密度降低 D.交通压力缓解

√

√

6.1990—2019年长春市城市空间结构变化的根本原因是( )

A.城市空间扩张与工业布局优化

B.交通运输布局调整

C.城市人口老龄化问题日趋严重

D.城市热岛效应突出

√

4.B 5.A 6.A [第4题,由图可知,功能区由河流西侧向东侧扩张,A错误;东侧扩张速度快于西侧,B正确;西侧商业服务业设施数量远高于东侧,表明西侧的经济发展速度快于东侧,C错误;受地势及河流的影响,功能区均自南向北扩张,D错误。第5题,由图可知,2019年伊通河两侧工矿仓储区减少,环境污染减轻,环境质量改善,A正确;居住区和混合功能区面积增加,人口密度增大,交通压力增加,C、D错误;随着城镇化水平的提高和土地利用类型的转换,土地价格提高,B错误。第6题,受城镇化进程的影响,城市空间不断扩张,同时城市产业结构不断优化调整,使城市空间结构不断优化,A正确;交通运输布局和城市热岛效应会影响城市空间结构变化,但不是其根本原因,B、D错误;人口老龄化对城市空间结构变化没有影响,C错误。]

视角三 探究合理利用城乡空间

(2024·湖南卷)山西省新绛县西庄村附近盛产青石,自宋代以来形成了以石雕加工为主的传统手工业。为保持行业的家族垄断优势,当地主要采取子承父业的技艺传承方式。近年来,在政府扶持下,西庄村规划建设了石雕工业园。下图示意农耕时代西庄村石雕生产的空间次序。据此完成7~9题。

7.西庄村形成图示空间次序,是因为( )

A.地形地势 B.河流分布

C.生产流程 D.宗族关系

8.“精雕”选择在以厅堂为中心的院落中进行,主要是为了( )

A.石材堆放 B.陈列展览

C.技艺保密 D.交流合作

√

√

9.该村石雕生产由分散的家庭作坊集聚到工业园区,有利于( )

①形成合理的功能分区 ②融合生产和生活空间 ③限制生态空间的扩张 ④营造良好的人居环境

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

√

7.C 8.C 9.B [第7题,由图可知石雕生产的次序如下,在马首山——采石,山坡——转运,石雕场——选材、切割,水池——清洗,空地——粗雕、打磨,院落——创作、精雕、传授。在聚落空间层面,以生产流程为导向,形成一系列不同功能的场所空间,在不同的空间进行不同的生产流程,呈现出系统的生产空间链条。故C正确。第8题,由材料“为保持行业的家族垄断优势,当地主要采取子承父业的技艺传承方式”可知,院落大多是以家庭为单位,所以“精雕”和“传授”选择在以厅堂为中心的院落中进行,主要是为了技艺保密,而不是交流合作,C正确、D错误;院落面积小,石材堆放和陈列展览需要面积

更大的地方,A、B错误。第9题,在工业园区的集聚效应下,石雕生产的不同环节和阶段可以得到更为细致的划分和布局,形成合理的功能分区,这不仅提高了生产效率,也方便了管理和监督,有利于石雕产业的可持续发展,①正确;通过工业园区的建设,可以统一规划和管理石雕生产的废水、废气、废渣等污染物的排放,减轻对周边环境的影响;同时,石雕从居民庭院中迁走,可以为居民营造一个更为宜居的生活空间,④正确;工业园是把生产和生活空间分离而不是融合,②错误;生态空间扩张旨在保护自然环境和生态系统,确保生态环境的可持续发展,建立工业园有利于石雕产业和生态环境的可持续发展,③错误。故选B。]

(建议用时:30分钟,分值:47分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·重庆模拟)1999—2021年,江西婺源篁岭村聚落用地的扩展方向、利用强度、功能类型等变化,在时空上则表现为聚落资源、设施、生态、环境等要素不断发生演变的过程。下图示意1999—2021年篁岭乡村旅游聚落空间结构模式时空演变的三种模式。读图,完成1~2题。

课时数智作业(四十三) 城乡空间结构

1.篁岭乡村旅游聚落空间结构模式时空演变的顺序为( )

A.甲→乙→丙 B.乙→甲→丙

C.甲→丙→乙 D.丙→乙→甲

2.随着篁岭乡村旅游聚落空间结构的演变,该乡村用地类型( )

A.居住用地占比升高 B.未发生明显变化

C.农用地面积增多 D.用地功能趋向多样化

√

√

1.B 2.D [第1题,随着乡村旅游的发展,用地规模扩展、利用强度增大、功能类型增多,对外交通更加便利,聚落空间结构趋于复杂,因此篁岭乡村旅游聚落空间结构模式时空演变的顺序为乙→甲→丙。故选B。第2题,据图中信息可知,随着篁岭乡村旅游聚落空间结构的演变,该乡村用地类型发生明显改变,B错误;其中商业和服务业用地占比升高,居住用地占比下降、农用地面积减少、用地功能趋向多样化,A、C错误,D正确。]

(2024·南京一模)大仓村位于滇西北,由下村、小箐等9个自然村共同组成,地势较为平坦,周围群山环抱,山、水、林、田、村等景观格局十分清晰。下图为大仓村土地利用变化图。据此完成3~5题。

3.图中甲、乙、丙、丁四地的用地类型分别为( )

A.林地、水田、旱地、居民点

B.林地、居民点、旱地、水田

C.居民点、水田、旱地、林地

D.居民点、旱地、水田、林地

√

4.大仓村用地的空间结构模式为( )

A.多圈层——垂直结构

B.单核心——放射状结构

C.多中心——网状结构

D.多斑块——组团状结构

5.1970—2020年,大仓村( )

A.水田面积明显减少 B.林草地面积稳定

C.自然村的等级提升 D.旱地向高处扩张

√

√

3.C 4.A 5.D [第3题,依据图文材料可知,大仓村位于滇西北,周围群山环抱,从1970年到2020年,甲用地面积增加,位于中心附近位置,呈集中连片分布,且有公路串联通过,可以推断其为居民点;乙用地主要分布在河流沿岸,地势较低,为水田;丙用地面积最大,且该用地主要分布在山麓地带,地势较高,为旱地;丁用地位于河流上游,地势最高,为林地。第4题,从图中可以看出,大仓村用地从中心到外围依次为居民点、水田、旱地、林地,呈现出明显的多圈层特征;同时,用地类型在垂直方向上也呈现明显的分异,如山地、河流、农田等,这种空间结构模式反映了大仓村在长期发展过程中用地类型的分布规律和空间组织形式,体现了

人地关系的协调和土地资源的有效利用。第5题,依据题目所给信息和土地利用变化图,将1970年和2020年这两个年份的土地利用情况进行比对,可以发现该村的居民点面积有所增加,水田面积基本保持不变,旱地面积明显增加,而林地面积有所减少,A、B错误;自然村的等级通常是指自然村在一定区域范围内所处的地位和重要性,以及其基础设施、公共服务、生活环境等方面的水平,自然村的等级可以划分为不同的类别,如一、二、三级等,从图中并不能够看出该村的基础设施、公共服务、生活环境等方面的水平是否有所提升,C错误;从图中可以明显看出旱地向高处扩张,这可能是由于低海拔地区的土地资源日益紧张,人们开始向高海拔地区开垦草地为旱地,D正确。]

(2024·长沙二模)城镇经济活动多样,土地利用专业化,往往会形成不同的功能区。如图示意某市各功能区距市中心的距离。读图,完成6~7题。

6.城市不同功能用地类型与数量配置,合理的是( )

A.旅游用地占地规模大,个数多

B.旅游用地占地规模小,个数少

C.餐饮用地占地规模大,个数少

D.餐饮用地占地规模小,个数多

√

7.下列关于该城市中心功能区用地布局的原因,叙述合理的是

( )

A.交通便利,居民出行便利

B.古迹众多,政府机构集中

C.人口众多,商场收益明显

D.知名度高,工业联系紧密

√

6.D 7.B [第6题,读图分析,该城市功能区类型多,根据中心地理论可知,旅游用地占地规模大,服务范围大,个数较少,A、B错误;餐饮用地占地规模小,服务范围小,个数多,C错误,D正确。第7题,该城市功能区类型多,城市规模大,城市中心区以旅游用地和公共用地为主,商业用地规模较小,可知该城市最可能受历史文化影响,城市中心古迹众多,政府机构集中,进而影响了城市的功能分区,B正确;商业活动、工业活动、交通活动在该城市中心规模较小,对城市中心功能区用地布局影响较小,A、C、D错误。]

二、非选择题(共2小题,共26分)

8.(2025·内蒙古普通高校招生适应性测试)阅读图文材料,回答下列问题。(14分)

S地区曾是伦敦的传统工业区。随着英国制造业衰退,该区域逐步衰败,大量工业用地闲置。为举办2012年伦敦奥运会,英国政府将奥运筹办与S地区改造相结合,打造奥运都会区,新建扩建体育场馆、火车站、绿地等奥运相关设施。同时该地形成了包括伦敦东部最大购物中心在内的大片商业区。奥运会后,多所著名高校在原奥运用地建设新校区。S地区多种功能融合发展,实现了区域功能转型。如图示意奥运都会区核心区空间结构。

(1)指出奥运都会区核心区的主要功能。(4分)

(2)分析奥运相关设施建设对该地区功能转型的有利影响。(6分)

(3)说明奥运场馆周围形成连片商业区的主要原因。(4分)

[解析] 第(1)题,读图可知,核心区有大型商业中心、水上运动中心、大学、交通枢纽、绿地等,故其主要功能包括商业、体育、文化、对外交通、国际交往、休闲娱乐等。第(2)题,奥运相关设施建设能充分利用闲置工业用地,为后续高校入驻提供用地空间,能够提高土地利用率,促进该地区转型发展;通过奥运相关设施建设,进一步完善该地区的基础设施和公共配套设施,改善投资环境,促进招商引资;奥运会知名度高,奥运相关设施建设,能降低该地区环境污染,改善环境风貌和区域形象,助力该地区转型发展;奥运相关设施建设能促进人口和公共活动在此集聚,为商业活动带来消费人群,带动商业发展,促进城市发展;奥运相关设施建设,也改善了该地区的对外交通条件,提高区域可达性,有助于该地区功能转型发展。

第(3)题,奥运场馆建设运营,吸引了大量的人员往来,导致土地租金提高,而商业区付租能力强,该土地便成为商业用地,发展成为商业区;奥运场馆吸引更多流动人口,消费需求增长,对商业活动需求也大增;奥运场馆带动交通建设,提高了该地区的可达性,服务范围扩大,吸引更多的消费者前来购物等;商业区与奥运场馆共享基础设施,节约建设投资,吸引商业活动集聚;商业区连片分布能够增强影响力,形成规模效应,共同获利,故奥运场馆周围形成连片商业区。

[答案] (1)商业、体育、文化、对外交通、国际交往、休闲娱乐。

(2)盘活闲置工业用地,为后续高校入驻提供用地空间,提高土地利用率;完善基础设施和公共配套设施,促进招商引资;降低环境污染,改善环境风貌和区域形象;促进人口和公共活动集聚,带动商业发展,为城市发展注入活力;改善对外交通条件,提高区域可达性。

(3)奥运场馆建设导致土地租金提高,商业区付租能力强;奥运场馆吸引更多流动人口,消费需求增长;奥运场馆带动交通建设,提高该地区可达性,服务范围扩大;商业区与奥运场馆共享基础设施,节约建设投资;商业区连片分布能够增强影响力,形成规模效应。

9.(2025·滨州模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(12分)

江南古镇以江南水乡古镇为典型,主要指苏南和浙北一带的古镇。江南古镇是“水”文化和“古”文化的交点,是“鱼米之乡”和“乡土文化”的交融之所。生产、生活、农业、建筑、文化等水乳交融,成为江南古镇的根和魂。下图为江南古镇水系分布略图。

(1)分析江南地区古镇分布特点及原因。(6分)

(2)为什么在长江和钱塘江沿岸古镇分布相对较少?(6分)

[解析] 第(1)题,读图可知,江南地区古镇的分布特点为不均匀,主要沿河流、湖泊和运河分布。其原因可以从水体能够提供水源和航运两方面进行分析,靠近河流,取水方便,同时水运便利,所以古镇主要沿河流分布。第(2)题,相比运河、湖泊以及小规模河流,长江和钱塘江是两条大河,河面宽阔,对地理空间的分割强度大,且水位季节变化大。江南地区的古镇建设时间早,建设时生产力水平低,航运水平低,无法适应变化大的大江大河,只能适应变化小的小河、运河以及湖泊。钱塘江的喇叭形入海口,海潮多,规模大,对河岸的侵蚀作用强,不利于聚落建设。

[答案] (1)分布特点:分布不均,主要沿河流、运河、湖泊分布。原因:江南地区河网众多,沿水体分布,取水方便,航运交通便利。

(2)古镇建设时期航运水平低,经济水平低,规模小,因此主要沿小河流分布,沿长江分布较少;长江沿岸水位季节变化大,古镇容易遭受水灾;钱塘江沿岸容易遭受潮灾影响,故古镇分布较少。

谢 谢 !

同课章节目录