57 第二部分 第九章 课时44 地域文化与城乡景观 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019)

文档属性

| 名称 | 57 第二部分 第九章 课时44 地域文化与城乡景观 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

第二部分 人文地理

第九章 城镇和乡村

课时44 地域文化与城乡景观

夯实·基础知识

任务1——理解地域文化和城乡景观的内涵

1.填空

(1)地域文化

①概念:在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内______和______因素综合作用的结果。

自然

人文

②表现形式:多种多样,如历史遗存、__________、社会习俗、生产生活方式等。

③形成:是一个长期的过程,是不断发展变化的,但在一定阶段内又具有相对的________。

(2)城乡景观:是人们适应自然、改造自然的结果,能够反映不同地域的__________、价值观、审美观。

文化形态

稳定性

文化内涵

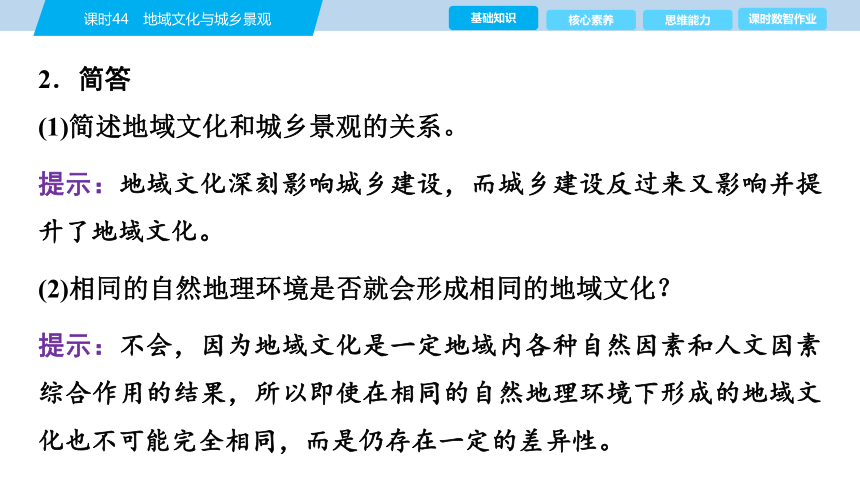

2.简答

(1)简述地域文化和城乡景观的关系。

提示:地域文化深刻影响城乡建设,而城乡建设反过来又影响并提升了地域文化。

(2)相同的自然地理环境是否就会形成相同的地域文化?

提示:不会,因为地域文化是一定地域内各种自然因素和人文因素综合作用的结果,所以即使在相同的自然地理环境下形成的地域文化也不可能完全相同,而是仍存在一定的差异性。

任务2——归纳地域文化在城乡景观上的体现

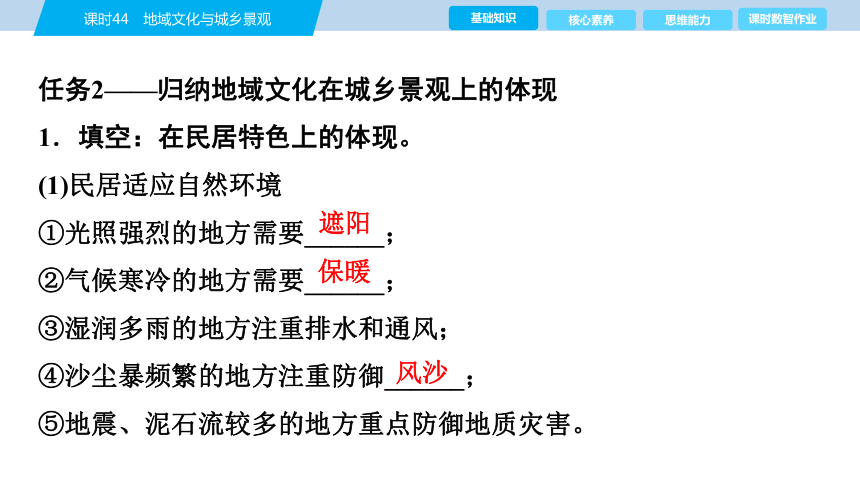

1.填空:在民居特色上的体现。

(1)民居适应自然环境

①光照强烈的地方需要______;

②气候寒冷的地方需要______;

③湿润多雨的地方注重排水和通风;

④沙尘暴频繁的地方注重防御______;

⑤地震、泥石流较多的地方重点防御地质灾害。

遮阳

保暖

风沙

(2)建筑材料的选用具有鲜明的地域性

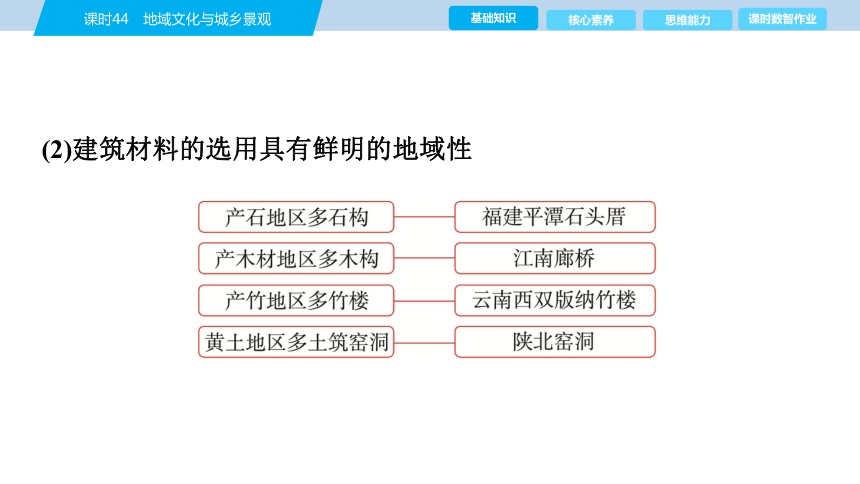

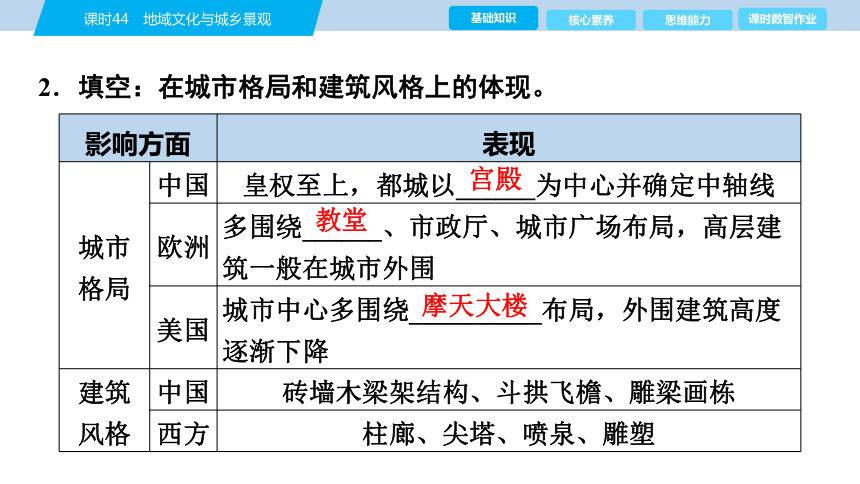

2.填空:在城市格局和建筑风格上的体现。

影响方面 表现

城市 格局 中国 皇权至上,都城以______为中心并确定中轴线

欧洲 多围绕______、市政厅、城市广场布局,高层建筑一般在城市外围

美国 城市中心多围绕__________布局,外围建筑高度逐渐下降

建筑 风格 中国 砖墙木梁架结构、斗拱飞檐、雕梁画栋

西方 柱廊、尖塔、喷泉、雕塑

宫殿

教堂

摩天大楼

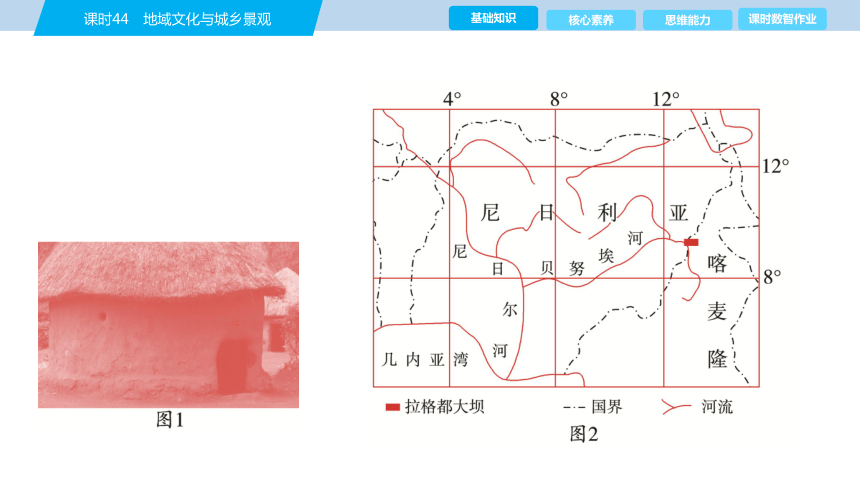

衔接一 必修第二册活动变式

在尼日利亚东南部,泥屋是非洲传统建筑的瑰宝之一。当地人使用茅草和棕榈叶作为主要的屋顶材料,土坯泥屋外墙厚度大。图1示意尼日利亚某地典型泥屋景观,图2示意尼日利亚的位置和范围。读图,完成1~2题。

1.图示泥屋外墙及屋顶的特征反映出当地气候( )

A.炎热潮湿 B.炎热干燥

C.温和湿润 D.温和干燥

2.除尼日利亚外,泥屋还分布在其他地区,下列地区难以见到泥屋的是( )

A.阿拉伯半岛 B.撒哈拉沙漠中部

C.澳大利亚内陆 D.亚马孙平原中部

√

√

1.A 2.D [第1题,尼日利亚地区当地人使用茅草和棕榈叶作为主要的屋顶材料,土坯泥屋外墙厚度大,有利于隔热;且屋顶为尖顶,有利于排水。结合尼日利亚的地理位置分析可知,该地属于热带草原气候,总体高温多雨,气候整体炎热潮湿,该房屋可以适应当地的气候特征,故选A。第2题,阿拉伯半岛、撒哈拉沙漠中部、澳大利亚内陆属于热带沙漠气候,全年气候干旱,泥屋具有明显的隔热效果,可以在此布局,A、B、C不符合题意;亚马孙平原中部属于热带雨林气候,全年高温多雨,泥屋透气性较差,不适宜在此布局,D符合题意。]

衔接二 必修第二册阅读变式

四合院,是我国华北地区民用住宅中的一种组合建筑,沿南北纵轴对称布局,由四面房屋围合形成相对封闭独立的院落,以明清、民国时期的北京城区最为典型。在北京奥林匹克公园建有一座没有围墙的四合院。下图示意北京四合院的院落布局和奥林匹克公园四合院景观。读图,完成3~4题。

3.四合院“北面窗小、墙体厚”的特点反映了当地( )

A.夏季炎热,多洪涝 B.河网密布

C.冬季寒冷,多北风 D.地势低平

4.北京奥林匹克公园中,出现了没有围墙的四合院。此现象蕴含的地域文化是( )

A.由封闭保守到开放包容

B.由中规中矩到天人合一

C.由平等自由到等级森严

D.由传统守旧到传承创新

√

√

3.C 4.A [第3题,墙体厚和窗小一般主要用于房屋的保温和挡风。根据材料信息可知,四合院是华北地区的一种组合建筑,结合我国区域地理知识可知,华北地区距离冬季风源地较近,冬春季节寒冷且多大风,故在设计建筑时将北面墙体加厚,窗户面积减小,用于阻挡南下的冷空气,A错误,C正确;华北地区河流分布较少,且地势平坦,但其与窗小、墙体厚的设计关系较小,B、D错误。第4题,四合院结构由有围墙变为没有围墙,体现了由封闭保守走向开放包容,A正确;建筑仍然中规中矩,B错误;由等级森严趋向自由开放,传承了传统文化,C、D错误。]

提升·核心素养

1.地域文化对乡村景观的影响

(1)体现人地和谐理念

(2)体现当地人们的社会组织形态、精神追求等

(3)传统民居与环境的关系

传统民居是人们在适应和改造大自然的漫长过程中创造出来的,与当地的环境有着千丝万缕的联系,是人地和谐的典范,举例如下:

①黄土高原窑洞的特点:冬暖夏凉,节省建筑材料。反映的环境特点:冬季寒冷,夏季高温,降水较少,黄土直立。

②北方民居的特点:屋顶较平,门窗少且小,墙体较厚。反映的环境特点:冬季寒冷,降水较少。

③新疆平顶屋的特点:屋顶平,墙厚窗小。反映的环境特点:气候干燥,多风沙,太阳辐射强。

④蒙古包的特点:便于拆卸、架设和搬运。反映的环境特点:冬季寒冷,草地广阔,居民以游牧生活为主。

⑤江南民居的特点:屋顶倾斜(降水较多,便于排水),门窗多且大,墙体较薄,便于通风散热。反映的环境特点:湿热的环境。

⑥云南傣族竹楼的特点:通风散热,防潮和防虫。反映的环境特点:湿热,爬行动物及虫类多。

⑦青藏高原碉楼的特点:平顶,门窗少,墙体厚。反映的环境特点:高寒、光照强。

⑧东南亚民居的特点:屋顶倾斜,门窗多且大,多木桩支撑,且密集排列(类似于我国的吊脚楼),具有通风散热、防潮的优点。反映的环境特点:湿热、河流密布、多沼泽。

⑨因纽特人冰屋的特点:防寒保暖,节省建筑材料。反映的环境特点:终年寒冷的寒带环境。

2.地域文化对城镇景观的影响

城镇作为一种聚落景观,是人类文化的体现。不同地域的文化、习俗和社会观念等,都会对城镇地域形态和空间结构产生深刻影响。城镇建筑景观和格局等往往反映出地域文化对城镇的影响。

建筑特征 表现 原因

建筑 格局 美国 城市 市中心区摩天大楼高耸入云,四周建筑物错落其间 城市发展历史短,移民影响大,经济发展快

欧洲 城市 市中心区一般很少建设现代化高楼大厦,高大楼群聚集的情况更为少见 城市发展历史悠久,城市格局与主体建筑风格已经形成

建筑特征 表现 原因

建筑 风格 杭州 将城市有组织地融入自然环境之中的“山水城市” “天人合一”哲学思想的影响

北京 皇宫建筑群雄踞城市中心,其他重要建筑物则沿城市中轴线排列 显示古代皇权的至高无上

华盛 顿 国会大厦居于高处 体现了资产阶级所标榜的民主与法制精神

建筑特征 表现 原因

建筑 结构 中国 中国园林讲究含蓄、显而不露、引而不发、忌直求曲、忌宽求窄 追求自然和谐、中庸内敛和空灵禅意的审美理念

西方 西方园林强调整齐划一、直率敞朗、和盘托出 受理性主义哲学和形式美学影响

另外,城镇与环境相互协调,往往形成独特的风格。如沿海、沿江、沿湖城市多利用水体表现城市特色。在水体的边缘,有的形成重要的商务区,如美国芝加哥市密歇根湖畔、上海黄浦江两岸;有的发展为风景旅游区,如我国的杭州西湖等。

培养·思维能力

(2024·新课标卷)湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地。村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”。图1示意双凤村的建筑分布,图2显示在建的转角吊脚楼。据此完成(1)~(3)题。

(1)双凤村传统民居的空间分布特点是( )

A.沿等高线分布

B.沿溪流分布

C.围绕公共建筑分布

D.沿公路分布

(2)双凤村传统民居的转角设计主要是为了( )

A.适应潮湿环境 B.便于就地取材

C.充分利用空间 D.追求视觉美观

√

√

(3)摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所。这体现了乡村公共空间的( )

①均衡性 ②经济性 ③公益性 ④文化性

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

√

【解题导引】

(1)图示信息→传统民居大多沿溪流分布

(2)文字信息→“地处武陵山区腹地”“依山而建” →平地面积狭小,建筑空间有限→传统民居的转角设计主要是为了提高土地的利用效率,充分利用空间

(3)题干信息→摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所→体现了乡村公共空间的公益性和文化性

结合图文材料,指出土家转角吊脚楼中“吊脚设计”“竹木结构”“依山而建”的主要原因。

提示:吊脚设计,适应潮湿环境;竹木结构,便于就地取材;依山而建,适应当地自然环境。

视角一 探究地域文化与乡村景观

(2024·南京三模)广东省有广府、潮汕和客家三大汉民系的聚居区,它们是各自独立稳定的地理和文化区域。三大汉民系聚落景观差异鲜明。图1、图2、图3分别为广府、潮汕和客家三大汉民系聚落土地利用格局示意图。据此完成1~3题。

1.广东省三大汉民系聚落的地形特点是( )

①广府——平原、丘陵 ②潮汕——沿海平原、台地

③广府——山地、丘陵 ④客家——山地、丘陵

⑤潮汕——沿海平原、山地 ⑥客家——平原、山地

A.①②③ B.④⑤⑥

C.①②④ D.③⑤⑥

√

2.相较于广府、潮汕传统聚落,客家聚落( )

A.规模小,分布分散

B.规模大,分布集中

C.依山傍水,交通便利

D.沿河择居,循山而建

3.潮汕传统聚落近海而不临海,主要目的是( )

A.为农业生产保留更多土地资源

B.利用广阔滩涂,发展海水养殖

C.为聚落演化扩张预留发展空间

D.利用海洋资源,减少海洋灾害

√

√

1.C 2.A 3.D [第1题,图1中出现了基塘用地,这是典型的珠江三角洲的农业生产方式,推测广府汉民聚落主要分布在冲积平原和低缓的丘陵地区,①正确,③错误;图2中有滩涂养殖用地,说明潮汕汉民聚落主要分布在沿海平原和平缓的台地地区,②正确,⑤错误;图3出现梯田,说明客家汉民聚落位于山地、丘陵区,④正确,⑥错误。故选C。第2题,根据上题结论,客家传统聚落分布于山地、丘陵区,受地形和土地资源的制约,聚落规模小,分布分散,B错误,A正确;依山但对外交通不便,也没有与河流相临,C、D错误。第3题,聚落沿海分布会受到来自海洋的风暴潮、潮汐、巨浪等海洋灾害的危害,故聚落不能够离海洋太近,距离海洋不远,可以充分开发利用海洋资源,达到靠海吃海的目的。故选D。]

视角二 地域文化与城乡景观的城市格局分析

下图为纽约帝国大厦和芝加哥西尔斯大厦图片。读图,完成4~5题。

4.与欧洲部分城市相比,图中的摩天大楼一般分布在市区中心,其原因主要是( )

A.城市发展历史悠久

B.城市发展历史短暂

C.城市环保意识强烈

D.城市规划不合理

5.中国建筑一般都有围墙,而美国建筑绝少有围墙,这说明( )

A.中国的发展历史比美国长

B.中国文化具有内向性、封闭性,美国文化具有外向性、开放性

C.中国与美国的行政权力不同

D.美国社会比中国安全,不需要围墙

√

√

4.B 5.B [第4题,美国城市发展历史短,城市建设的现代化水平较高,市中心多现代化的摩天大楼;欧洲城市发展历史悠久,市中心多为教堂或广场。第5题,中国建筑一般都有围墙,美国建筑绝少有围墙,这种建筑形式上的鲜明对照,是因为中、美地域文化存在差异,中国文化具有很强的内向性、封闭性,而美国文化以外向性、开放性著称。]

视角三 地域文化与城乡景观的建筑风格分析

(2025·日照模拟)周村位于山东省淄博市,是农业社会后期兴起的手工业商业重镇。明清时因联通济南—青岛的官马大道经过,使得周村成为全国四大旱码头之一。清朝初期,刑部尚书李化熙上书山东巡抚免除了荒地税,并为周村商民代缴市税,周村城一时“天下之货聚焉,熙熙然贸易有经,如游化日”。清朝末年,胶济铁路建成通车,周村被设为对外开放的商埠,至此周村不仅商业范围覆盖了全国,并且成为中外交流、商品进出口的前沿。周村古商城现有保存完好的明清古建筑5万余平方米。据此完成6~7题。

6.明末清初,周村被称为“旱码头”,主要是因为该地( )

A.联通青岛港口,造船技术先进

B.市场辐射广,货物集散量大

C.地势平坦开阔,利于货物仓储

D.胶济铁路通车,集聚效应强

7.周村古商城的建筑特色可能是( )

A.粉墙黛瓦,山水园林 B.气势恢宏,长幼有序

C.中西合璧,风格迥异 D.土楼围屋,聚族而居

√

√

6.B 7.C [第6题,结合材料可知,明末清初周村出现了“天下之货聚焉,熙熙然贸易有经,如游化日”的情况,故可推测其成为旱码头的原因是市场辐射广,货物集聚效应强,B正确;材料未提及该地的造船技术先进,排除A;地势平坦开阔,利于货物仓储不是该地的突出特征,不足以让周村被称为“旱码头”,排除C;结合材料可知,胶济铁路通车,集聚效应强发生在清朝末年,D错误。第7题,山水园林一般是南方的建筑景观特色,周村位于北方地区,排除A;气势恢宏,长幼有序一般是皇家建筑具有的特征,排除B;结合材料“至此周村不仅商业范围覆盖了全国,并且成为中外交流、商品进出口的前沿”可知,周村对外交流频繁,建筑特色易受外来文化的影响,故最可能为中西合璧,风格迥异,C正确;土楼围屋,聚族而居一般是出于安全考虑而形成的建筑特色,与周村古商城的建筑特征不符,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:49分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·唐山模拟)镬耳屋是我国岭南传统民居代表,因其山墙状似镬耳,故被称为“镬耳屋”。该建筑多用青砖、石柱、石板砌成。镬耳屋内部为“三间两廊”结构,“三间”指的是排成一列的三间房屋,中间为厅堂,两侧为居室。三间房屋前为天井,天井两侧的房屋即为“廊”。下图示意镬耳屋建筑景观。读图,完成1~2题。

课时数智作业(四十四) 地域文化与城乡景观

1.镬耳屋的山墙高耸于房屋两侧,其主要功能有( )

①登高望远,开阔视野 ②遮挡阳光,疏导热量

③加固房屋,防止倒塌 ④隔断火源,防御火灾

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

2.岭南镬耳屋的“三间两廊”结构的优点是( )

A.接纳雨水,湿润空气

B.空气流通,消暑散热

C.生活方便,沟通便利

D.采光充足,保持室温

√

1.D 2.B [第1题,山墙高耸可以遮挡一部分阳光,减少院内获得的太阳辐射,疏导热量,②正确;山墙高耸可以隔断邻居的意外火源,防御火灾,④正确;山墙高耸不适宜登高望远,①错误;山墙高耸不能加固房屋,③错误。故选D。第2题,岭南指的是我国南岭以南地区,这里为亚热带季风气候区,气候炎热,降水丰富,岭南镬耳屋的“三间两廊”结构的优点是空气流通,且青砖石铺地与室内容易出现热力差异,形成热力环流,促进空气流通,消暑散热,B正确;而不是为了接纳雨水、采集阳光等,“三间两廊”结构对于生活便捷程度影响较小,A、C、D错误。]

(2024·福州三模)位于粤东北的林寨四角楼是典型的客家围屋(如图)。建造过程中先用石块砌筑起墙基,接着用掺以小石子和糯米汁的生土夯筑而成,并在建筑的四个角加建高出房屋一至二层的瞭望阁楼。读图,完成3~5题。

3.该建筑反映出当地自然环境的特点是( )

A.光照充足,草场广布

B.降水丰沛,土质黏重

C.地势平坦,土壤肥沃

D.河流宽阔,流速缓慢

4.林寨四角楼最佳选址是( )

A.朝东陡坡 B.朝西陡坡

C.朝北缓坡 D.朝南缓坡

√

√

5.客家围屋体现的地域文化主要是( )

A.重农轻商 B.社会公平

C.人地和谐 D.御外凝内

√

3.B 4.D 5.D [第3题,当地位于粤东北,主要气候类型为亚热带季风气候,降水较多,以森林植被为主,A错误;根据图示信息可知,该建筑房顶坡度较大,利于排水,反映当地降水较多,用掺以小石子和糯米汁的生土夯筑而成,反映出土质黏重,B正确;建造过程使用了大量石块,山地较多,地势不平坦,C错误;无法判断当地河流的宽度及流速,D错误。第4题,我国位于北半球,房屋朝南利于采光,缓坡利于排水,且坡度较小,利于建造建筑物,坡度较大的陡坡不利于建筑物修建,所以林寨四角楼最佳选址是朝南缓坡。第5题,根据材料信息可知,客家围屋在建筑的四个角加建高出房屋一至二层的瞭望阁楼,便于瞭望敌情,体现了御外凝内的地域文化,D正确;没有体现重农轻商、社会公平、人地和谐的地域文化,A、B、C错误。]

(2025·南京模拟)宗祠文化是中华优秀传统文化和乡土文化的重要组成部分。广州增城石屋新村曾是空心村,威武祠堂也被荒置。2017年旅游投资商进驻,对祠堂及周边民居进行改造,发展民宿产业。祠堂在保留原有建筑风格的基础上,被打造成游客打卡地。如图示意威武祠堂的空间布局。据此完成6~7题。

6.威武祠堂曾被荒置,主要因为( )

A.人口流失 B.人口老龄化

C.产业转型 D.产业转移

7.威武祠堂的改造,利于( )

①吸引客流入村 ②保留传统建筑

③保存宗祠文化 ④增加住宿空间

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

√

√

6.A 7.A [第6题,根据材料“广州增城石屋新村曾是空心村,威武祠堂也被荒置”可知,该祠堂所在乡村人口大量外迁,导致乡村人口急剧减少,造成位于乡村的威武祠堂被荒置,A正确;人口老龄化并不会使乡村人口短时间内减少,也不会使祠堂很快被荒置,B错误;产业转型会影响当地产业结构和就业结构,但不会使乡村人口很快减少从而使威武祠堂被荒置,C错误;产业转移可能会使一部分青壮年劳动力迁移,但不会使整个村落人口大量减少,且产业转移主要针对的是城市中的第二产业,故不会使祠堂荒置,D错误。第7题,该祠堂的改造,可以较好地展现出当地的民俗文化,成为旅游景点,从而吸引客流入村,①正确;材料中体现了该祠堂在改造过程中保留了原有建筑风格,故有利于保留传统建筑,②正确;宗祠文化是我国传统文化的重要组成部分,改造和保护该祠堂,有利于保存宗祠文化,③正确;读图可知,祠堂并无住宿功能,故改造该祠堂并不能增加住宿空间,④错误。A正确。]

二、非选择题(共2小题,共28分)

8.(2024·商丘期末)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

碉房是青藏高原地区的传统民居,早在公元111年前就有存在,多使用石块垒砌而成,一般高3层,多建于险峻的山石上,因外观很像碉堡,故称碉房。如图为碉房景观图及碉房各层功能示意图。

(1)分析青藏高原地区碉房多用石块垒砌而成的主要原因。(6分)

(2)说出当地将碉房修筑于险峻的山石上的益处。(6分)

(3)简析碉房第三层用作晒台的有利自然条件。(4分)

[解析] 第(1)题,依据所学知识可知,青藏高原地区地势高峻,地形崎岖,土壤贫瘠,夯土稀缺,植被稀少,石块广布,在这种环境下,人们就地取材,使用石块垒砌成碉房;青藏高原地区地势较高,交通闭塞,用于修筑房屋的其他材料难以运输过来,选用石块垒砌,既节约了成本,又减少了运输难度。此外,青藏高原地区气候寒冷,风力较大,石块垒砌的碉房具有较好的保温效果,有利于抵御寒冷的气候。

第(2)题,依据图文材料可知,碉房修筑于险峻的山石上,可以提高居住的安全性,因为这样的地势易守难攻,有利于抵御外族入侵,从而保障人员、财产的安全;山石上的地势相对较高,可以提供较好的视野,方便人们观察周围的环境,同时,可以获得更好的光照条件;山石地基牢固,有利于提高房屋的稳定性,可以有效地抵抗自然灾害。第(3)题,由所学知识可知,碉房位于山石上,地势较高,阳光充足,有利于晾晒农产品;碉房第三层风力较大,有利于农产品的快速干燥;碉房第三层与地面有一定的距离,可以避免地面湿气的影响,提高农产品晾晒的质量。

[答案] (1)该地区地势崎岖,夯土稀缺,石块广布,选用石块垒砌便于就地取材;交通闭塞,用于修筑房屋的其他材料不易运进。

(2)在险峻的山石上修建碉房易守难攻,有利于抵御外族入侵,保障人员、财产的安全;险峻的山石上地势相对较高,视野较好,光照条件较好;山石地基牢固,有利于提高房屋的安全性。

(3)碉房第三层光照条件较好,且风力较大,用作晒台有利于晾晒农产品。

9.(2024·商丘期末)阅读图文材料,回答下列问题。(12分)

宋代临安城的选址与地形、水文、气候等自然要素关系密切,其城市形态与自然要素具有很好地适应关系。该城南北临山,东面沿江,西面临湖,河流穿城而过,体现了中国古代都城营建中巧妙利用自然环境资源,与自然和谐发展的智慧。下图为宋代临安城位置及布局示意图。

(1)宋代临安城的布局顺应山水自然格局,分析这样布局的好处。(6分)

(2)古代都城的建设一般都采用方正规则、左右对称的空间形态,而宋代临安城的布局则呈现南北狭长的不规则长方形,形似“腰鼓”。简析形成这种城市形态的原因。(6分)

[解析] 第(1)题,古代的战争较多,周围山、湖、江作为天然防卫屏障可以减少城市防御设施建设;河流穿城而过,可以为城市提供水源和排水的便利,可减轻洪涝灾害;河流可以提供便利的交通,从而利于商业网点和住宅沿河流布局;而且依山和靠河修建,有利于保持原有自然生态环境,节省建设成本。第(2)题,读图可知,临安城的西侧为西湖,东侧为钱塘江,南部又分布有凤凰山,城市发展受到水域和地形的限制较大,故该城市的布局和发展是为了适应周边环境;但因为南侧有凤凰山分布,其地势较高,利于排水,可防止洪涝灾害的发生;而北部为平原,地势平坦且土地面积较大,利于城市的发展;城内的运河水道相互贯通,构建了城市南北向发展的骨架,使城市沿着运河水道扩展,故城市呈现南北狭长的不规则长方形,形似“腰鼓”。

[答案] (1)周围山、湖、江作为天然防卫屏障,减少了城市防御设施建设;河流穿城而过,供水和排水便利,可减轻洪涝灾害;利于商业网点和住宅沿河流布局,交通便利等。

(2)临安城的布局和发展适应周边环境,城市西侧受到西湖限制;东侧受到钱塘江限制;南部又有山地(凤凰山)分布;北部为平原,利于城市的发展;城内的运河水道相互贯通,构建了城市南北向发展的骨架。

谢 谢 !

第二部分 人文地理

第九章 城镇和乡村

课时44 地域文化与城乡景观

夯实·基础知识

任务1——理解地域文化和城乡景观的内涵

1.填空

(1)地域文化

①概念:在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内______和______因素综合作用的结果。

自然

人文

②表现形式:多种多样,如历史遗存、__________、社会习俗、生产生活方式等。

③形成:是一个长期的过程,是不断发展变化的,但在一定阶段内又具有相对的________。

(2)城乡景观:是人们适应自然、改造自然的结果,能够反映不同地域的__________、价值观、审美观。

文化形态

稳定性

文化内涵

2.简答

(1)简述地域文化和城乡景观的关系。

提示:地域文化深刻影响城乡建设,而城乡建设反过来又影响并提升了地域文化。

(2)相同的自然地理环境是否就会形成相同的地域文化?

提示:不会,因为地域文化是一定地域内各种自然因素和人文因素综合作用的结果,所以即使在相同的自然地理环境下形成的地域文化也不可能完全相同,而是仍存在一定的差异性。

任务2——归纳地域文化在城乡景观上的体现

1.填空:在民居特色上的体现。

(1)民居适应自然环境

①光照强烈的地方需要______;

②气候寒冷的地方需要______;

③湿润多雨的地方注重排水和通风;

④沙尘暴频繁的地方注重防御______;

⑤地震、泥石流较多的地方重点防御地质灾害。

遮阳

保暖

风沙

(2)建筑材料的选用具有鲜明的地域性

2.填空:在城市格局和建筑风格上的体现。

影响方面 表现

城市 格局 中国 皇权至上,都城以______为中心并确定中轴线

欧洲 多围绕______、市政厅、城市广场布局,高层建筑一般在城市外围

美国 城市中心多围绕__________布局,外围建筑高度逐渐下降

建筑 风格 中国 砖墙木梁架结构、斗拱飞檐、雕梁画栋

西方 柱廊、尖塔、喷泉、雕塑

宫殿

教堂

摩天大楼

衔接一 必修第二册活动变式

在尼日利亚东南部,泥屋是非洲传统建筑的瑰宝之一。当地人使用茅草和棕榈叶作为主要的屋顶材料,土坯泥屋外墙厚度大。图1示意尼日利亚某地典型泥屋景观,图2示意尼日利亚的位置和范围。读图,完成1~2题。

1.图示泥屋外墙及屋顶的特征反映出当地气候( )

A.炎热潮湿 B.炎热干燥

C.温和湿润 D.温和干燥

2.除尼日利亚外,泥屋还分布在其他地区,下列地区难以见到泥屋的是( )

A.阿拉伯半岛 B.撒哈拉沙漠中部

C.澳大利亚内陆 D.亚马孙平原中部

√

√

1.A 2.D [第1题,尼日利亚地区当地人使用茅草和棕榈叶作为主要的屋顶材料,土坯泥屋外墙厚度大,有利于隔热;且屋顶为尖顶,有利于排水。结合尼日利亚的地理位置分析可知,该地属于热带草原气候,总体高温多雨,气候整体炎热潮湿,该房屋可以适应当地的气候特征,故选A。第2题,阿拉伯半岛、撒哈拉沙漠中部、澳大利亚内陆属于热带沙漠气候,全年气候干旱,泥屋具有明显的隔热效果,可以在此布局,A、B、C不符合题意;亚马孙平原中部属于热带雨林气候,全年高温多雨,泥屋透气性较差,不适宜在此布局,D符合题意。]

衔接二 必修第二册阅读变式

四合院,是我国华北地区民用住宅中的一种组合建筑,沿南北纵轴对称布局,由四面房屋围合形成相对封闭独立的院落,以明清、民国时期的北京城区最为典型。在北京奥林匹克公园建有一座没有围墙的四合院。下图示意北京四合院的院落布局和奥林匹克公园四合院景观。读图,完成3~4题。

3.四合院“北面窗小、墙体厚”的特点反映了当地( )

A.夏季炎热,多洪涝 B.河网密布

C.冬季寒冷,多北风 D.地势低平

4.北京奥林匹克公园中,出现了没有围墙的四合院。此现象蕴含的地域文化是( )

A.由封闭保守到开放包容

B.由中规中矩到天人合一

C.由平等自由到等级森严

D.由传统守旧到传承创新

√

√

3.C 4.A [第3题,墙体厚和窗小一般主要用于房屋的保温和挡风。根据材料信息可知,四合院是华北地区的一种组合建筑,结合我国区域地理知识可知,华北地区距离冬季风源地较近,冬春季节寒冷且多大风,故在设计建筑时将北面墙体加厚,窗户面积减小,用于阻挡南下的冷空气,A错误,C正确;华北地区河流分布较少,且地势平坦,但其与窗小、墙体厚的设计关系较小,B、D错误。第4题,四合院结构由有围墙变为没有围墙,体现了由封闭保守走向开放包容,A正确;建筑仍然中规中矩,B错误;由等级森严趋向自由开放,传承了传统文化,C、D错误。]

提升·核心素养

1.地域文化对乡村景观的影响

(1)体现人地和谐理念

(2)体现当地人们的社会组织形态、精神追求等

(3)传统民居与环境的关系

传统民居是人们在适应和改造大自然的漫长过程中创造出来的,与当地的环境有着千丝万缕的联系,是人地和谐的典范,举例如下:

①黄土高原窑洞的特点:冬暖夏凉,节省建筑材料。反映的环境特点:冬季寒冷,夏季高温,降水较少,黄土直立。

②北方民居的特点:屋顶较平,门窗少且小,墙体较厚。反映的环境特点:冬季寒冷,降水较少。

③新疆平顶屋的特点:屋顶平,墙厚窗小。反映的环境特点:气候干燥,多风沙,太阳辐射强。

④蒙古包的特点:便于拆卸、架设和搬运。反映的环境特点:冬季寒冷,草地广阔,居民以游牧生活为主。

⑤江南民居的特点:屋顶倾斜(降水较多,便于排水),门窗多且大,墙体较薄,便于通风散热。反映的环境特点:湿热的环境。

⑥云南傣族竹楼的特点:通风散热,防潮和防虫。反映的环境特点:湿热,爬行动物及虫类多。

⑦青藏高原碉楼的特点:平顶,门窗少,墙体厚。反映的环境特点:高寒、光照强。

⑧东南亚民居的特点:屋顶倾斜,门窗多且大,多木桩支撑,且密集排列(类似于我国的吊脚楼),具有通风散热、防潮的优点。反映的环境特点:湿热、河流密布、多沼泽。

⑨因纽特人冰屋的特点:防寒保暖,节省建筑材料。反映的环境特点:终年寒冷的寒带环境。

2.地域文化对城镇景观的影响

城镇作为一种聚落景观,是人类文化的体现。不同地域的文化、习俗和社会观念等,都会对城镇地域形态和空间结构产生深刻影响。城镇建筑景观和格局等往往反映出地域文化对城镇的影响。

建筑特征 表现 原因

建筑 格局 美国 城市 市中心区摩天大楼高耸入云,四周建筑物错落其间 城市发展历史短,移民影响大,经济发展快

欧洲 城市 市中心区一般很少建设现代化高楼大厦,高大楼群聚集的情况更为少见 城市发展历史悠久,城市格局与主体建筑风格已经形成

建筑特征 表现 原因

建筑 风格 杭州 将城市有组织地融入自然环境之中的“山水城市” “天人合一”哲学思想的影响

北京 皇宫建筑群雄踞城市中心,其他重要建筑物则沿城市中轴线排列 显示古代皇权的至高无上

华盛 顿 国会大厦居于高处 体现了资产阶级所标榜的民主与法制精神

建筑特征 表现 原因

建筑 结构 中国 中国园林讲究含蓄、显而不露、引而不发、忌直求曲、忌宽求窄 追求自然和谐、中庸内敛和空灵禅意的审美理念

西方 西方园林强调整齐划一、直率敞朗、和盘托出 受理性主义哲学和形式美学影响

另外,城镇与环境相互协调,往往形成独特的风格。如沿海、沿江、沿湖城市多利用水体表现城市特色。在水体的边缘,有的形成重要的商务区,如美国芝加哥市密歇根湖畔、上海黄浦江两岸;有的发展为风景旅游区,如我国的杭州西湖等。

培养·思维能力

(2024·新课标卷)湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地。村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”。图1示意双凤村的建筑分布,图2显示在建的转角吊脚楼。据此完成(1)~(3)题。

(1)双凤村传统民居的空间分布特点是( )

A.沿等高线分布

B.沿溪流分布

C.围绕公共建筑分布

D.沿公路分布

(2)双凤村传统民居的转角设计主要是为了( )

A.适应潮湿环境 B.便于就地取材

C.充分利用空间 D.追求视觉美观

√

√

(3)摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所。这体现了乡村公共空间的( )

①均衡性 ②经济性 ③公益性 ④文化性

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

√

【解题导引】

(1)图示信息→传统民居大多沿溪流分布

(2)文字信息→“地处武陵山区腹地”“依山而建” →平地面积狭小,建筑空间有限→传统民居的转角设计主要是为了提高土地的利用效率,充分利用空间

(3)题干信息→摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所→体现了乡村公共空间的公益性和文化性

结合图文材料,指出土家转角吊脚楼中“吊脚设计”“竹木结构”“依山而建”的主要原因。

提示:吊脚设计,适应潮湿环境;竹木结构,便于就地取材;依山而建,适应当地自然环境。

视角一 探究地域文化与乡村景观

(2024·南京三模)广东省有广府、潮汕和客家三大汉民系的聚居区,它们是各自独立稳定的地理和文化区域。三大汉民系聚落景观差异鲜明。图1、图2、图3分别为广府、潮汕和客家三大汉民系聚落土地利用格局示意图。据此完成1~3题。

1.广东省三大汉民系聚落的地形特点是( )

①广府——平原、丘陵 ②潮汕——沿海平原、台地

③广府——山地、丘陵 ④客家——山地、丘陵

⑤潮汕——沿海平原、山地 ⑥客家——平原、山地

A.①②③ B.④⑤⑥

C.①②④ D.③⑤⑥

√

2.相较于广府、潮汕传统聚落,客家聚落( )

A.规模小,分布分散

B.规模大,分布集中

C.依山傍水,交通便利

D.沿河择居,循山而建

3.潮汕传统聚落近海而不临海,主要目的是( )

A.为农业生产保留更多土地资源

B.利用广阔滩涂,发展海水养殖

C.为聚落演化扩张预留发展空间

D.利用海洋资源,减少海洋灾害

√

√

1.C 2.A 3.D [第1题,图1中出现了基塘用地,这是典型的珠江三角洲的农业生产方式,推测广府汉民聚落主要分布在冲积平原和低缓的丘陵地区,①正确,③错误;图2中有滩涂养殖用地,说明潮汕汉民聚落主要分布在沿海平原和平缓的台地地区,②正确,⑤错误;图3出现梯田,说明客家汉民聚落位于山地、丘陵区,④正确,⑥错误。故选C。第2题,根据上题结论,客家传统聚落分布于山地、丘陵区,受地形和土地资源的制约,聚落规模小,分布分散,B错误,A正确;依山但对外交通不便,也没有与河流相临,C、D错误。第3题,聚落沿海分布会受到来自海洋的风暴潮、潮汐、巨浪等海洋灾害的危害,故聚落不能够离海洋太近,距离海洋不远,可以充分开发利用海洋资源,达到靠海吃海的目的。故选D。]

视角二 地域文化与城乡景观的城市格局分析

下图为纽约帝国大厦和芝加哥西尔斯大厦图片。读图,完成4~5题。

4.与欧洲部分城市相比,图中的摩天大楼一般分布在市区中心,其原因主要是( )

A.城市发展历史悠久

B.城市发展历史短暂

C.城市环保意识强烈

D.城市规划不合理

5.中国建筑一般都有围墙,而美国建筑绝少有围墙,这说明( )

A.中国的发展历史比美国长

B.中国文化具有内向性、封闭性,美国文化具有外向性、开放性

C.中国与美国的行政权力不同

D.美国社会比中国安全,不需要围墙

√

√

4.B 5.B [第4题,美国城市发展历史短,城市建设的现代化水平较高,市中心多现代化的摩天大楼;欧洲城市发展历史悠久,市中心多为教堂或广场。第5题,中国建筑一般都有围墙,美国建筑绝少有围墙,这种建筑形式上的鲜明对照,是因为中、美地域文化存在差异,中国文化具有很强的内向性、封闭性,而美国文化以外向性、开放性著称。]

视角三 地域文化与城乡景观的建筑风格分析

(2025·日照模拟)周村位于山东省淄博市,是农业社会后期兴起的手工业商业重镇。明清时因联通济南—青岛的官马大道经过,使得周村成为全国四大旱码头之一。清朝初期,刑部尚书李化熙上书山东巡抚免除了荒地税,并为周村商民代缴市税,周村城一时“天下之货聚焉,熙熙然贸易有经,如游化日”。清朝末年,胶济铁路建成通车,周村被设为对外开放的商埠,至此周村不仅商业范围覆盖了全国,并且成为中外交流、商品进出口的前沿。周村古商城现有保存完好的明清古建筑5万余平方米。据此完成6~7题。

6.明末清初,周村被称为“旱码头”,主要是因为该地( )

A.联通青岛港口,造船技术先进

B.市场辐射广,货物集散量大

C.地势平坦开阔,利于货物仓储

D.胶济铁路通车,集聚效应强

7.周村古商城的建筑特色可能是( )

A.粉墙黛瓦,山水园林 B.气势恢宏,长幼有序

C.中西合璧,风格迥异 D.土楼围屋,聚族而居

√

√

6.B 7.C [第6题,结合材料可知,明末清初周村出现了“天下之货聚焉,熙熙然贸易有经,如游化日”的情况,故可推测其成为旱码头的原因是市场辐射广,货物集聚效应强,B正确;材料未提及该地的造船技术先进,排除A;地势平坦开阔,利于货物仓储不是该地的突出特征,不足以让周村被称为“旱码头”,排除C;结合材料可知,胶济铁路通车,集聚效应强发生在清朝末年,D错误。第7题,山水园林一般是南方的建筑景观特色,周村位于北方地区,排除A;气势恢宏,长幼有序一般是皇家建筑具有的特征,排除B;结合材料“至此周村不仅商业范围覆盖了全国,并且成为中外交流、商品进出口的前沿”可知,周村对外交流频繁,建筑特色易受外来文化的影响,故最可能为中西合璧,风格迥异,C正确;土楼围屋,聚族而居一般是出于安全考虑而形成的建筑特色,与周村古商城的建筑特征不符,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:49分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·唐山模拟)镬耳屋是我国岭南传统民居代表,因其山墙状似镬耳,故被称为“镬耳屋”。该建筑多用青砖、石柱、石板砌成。镬耳屋内部为“三间两廊”结构,“三间”指的是排成一列的三间房屋,中间为厅堂,两侧为居室。三间房屋前为天井,天井两侧的房屋即为“廊”。下图示意镬耳屋建筑景观。读图,完成1~2题。

课时数智作业(四十四) 地域文化与城乡景观

1.镬耳屋的山墙高耸于房屋两侧,其主要功能有( )

①登高望远,开阔视野 ②遮挡阳光,疏导热量

③加固房屋,防止倒塌 ④隔断火源,防御火灾

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

2.岭南镬耳屋的“三间两廊”结构的优点是( )

A.接纳雨水,湿润空气

B.空气流通,消暑散热

C.生活方便,沟通便利

D.采光充足,保持室温

√

1.D 2.B [第1题,山墙高耸可以遮挡一部分阳光,减少院内获得的太阳辐射,疏导热量,②正确;山墙高耸可以隔断邻居的意外火源,防御火灾,④正确;山墙高耸不适宜登高望远,①错误;山墙高耸不能加固房屋,③错误。故选D。第2题,岭南指的是我国南岭以南地区,这里为亚热带季风气候区,气候炎热,降水丰富,岭南镬耳屋的“三间两廊”结构的优点是空气流通,且青砖石铺地与室内容易出现热力差异,形成热力环流,促进空气流通,消暑散热,B正确;而不是为了接纳雨水、采集阳光等,“三间两廊”结构对于生活便捷程度影响较小,A、C、D错误。]

(2024·福州三模)位于粤东北的林寨四角楼是典型的客家围屋(如图)。建造过程中先用石块砌筑起墙基,接着用掺以小石子和糯米汁的生土夯筑而成,并在建筑的四个角加建高出房屋一至二层的瞭望阁楼。读图,完成3~5题。

3.该建筑反映出当地自然环境的特点是( )

A.光照充足,草场广布

B.降水丰沛,土质黏重

C.地势平坦,土壤肥沃

D.河流宽阔,流速缓慢

4.林寨四角楼最佳选址是( )

A.朝东陡坡 B.朝西陡坡

C.朝北缓坡 D.朝南缓坡

√

√

5.客家围屋体现的地域文化主要是( )

A.重农轻商 B.社会公平

C.人地和谐 D.御外凝内

√

3.B 4.D 5.D [第3题,当地位于粤东北,主要气候类型为亚热带季风气候,降水较多,以森林植被为主,A错误;根据图示信息可知,该建筑房顶坡度较大,利于排水,反映当地降水较多,用掺以小石子和糯米汁的生土夯筑而成,反映出土质黏重,B正确;建造过程使用了大量石块,山地较多,地势不平坦,C错误;无法判断当地河流的宽度及流速,D错误。第4题,我国位于北半球,房屋朝南利于采光,缓坡利于排水,且坡度较小,利于建造建筑物,坡度较大的陡坡不利于建筑物修建,所以林寨四角楼最佳选址是朝南缓坡。第5题,根据材料信息可知,客家围屋在建筑的四个角加建高出房屋一至二层的瞭望阁楼,便于瞭望敌情,体现了御外凝内的地域文化,D正确;没有体现重农轻商、社会公平、人地和谐的地域文化,A、B、C错误。]

(2025·南京模拟)宗祠文化是中华优秀传统文化和乡土文化的重要组成部分。广州增城石屋新村曾是空心村,威武祠堂也被荒置。2017年旅游投资商进驻,对祠堂及周边民居进行改造,发展民宿产业。祠堂在保留原有建筑风格的基础上,被打造成游客打卡地。如图示意威武祠堂的空间布局。据此完成6~7题。

6.威武祠堂曾被荒置,主要因为( )

A.人口流失 B.人口老龄化

C.产业转型 D.产业转移

7.威武祠堂的改造,利于( )

①吸引客流入村 ②保留传统建筑

③保存宗祠文化 ④增加住宿空间

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

√

√

6.A 7.A [第6题,根据材料“广州增城石屋新村曾是空心村,威武祠堂也被荒置”可知,该祠堂所在乡村人口大量外迁,导致乡村人口急剧减少,造成位于乡村的威武祠堂被荒置,A正确;人口老龄化并不会使乡村人口短时间内减少,也不会使祠堂很快被荒置,B错误;产业转型会影响当地产业结构和就业结构,但不会使乡村人口很快减少从而使威武祠堂被荒置,C错误;产业转移可能会使一部分青壮年劳动力迁移,但不会使整个村落人口大量减少,且产业转移主要针对的是城市中的第二产业,故不会使祠堂荒置,D错误。第7题,该祠堂的改造,可以较好地展现出当地的民俗文化,成为旅游景点,从而吸引客流入村,①正确;材料中体现了该祠堂在改造过程中保留了原有建筑风格,故有利于保留传统建筑,②正确;宗祠文化是我国传统文化的重要组成部分,改造和保护该祠堂,有利于保存宗祠文化,③正确;读图可知,祠堂并无住宿功能,故改造该祠堂并不能增加住宿空间,④错误。A正确。]

二、非选择题(共2小题,共28分)

8.(2024·商丘期末)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

碉房是青藏高原地区的传统民居,早在公元111年前就有存在,多使用石块垒砌而成,一般高3层,多建于险峻的山石上,因外观很像碉堡,故称碉房。如图为碉房景观图及碉房各层功能示意图。

(1)分析青藏高原地区碉房多用石块垒砌而成的主要原因。(6分)

(2)说出当地将碉房修筑于险峻的山石上的益处。(6分)

(3)简析碉房第三层用作晒台的有利自然条件。(4分)

[解析] 第(1)题,依据所学知识可知,青藏高原地区地势高峻,地形崎岖,土壤贫瘠,夯土稀缺,植被稀少,石块广布,在这种环境下,人们就地取材,使用石块垒砌成碉房;青藏高原地区地势较高,交通闭塞,用于修筑房屋的其他材料难以运输过来,选用石块垒砌,既节约了成本,又减少了运输难度。此外,青藏高原地区气候寒冷,风力较大,石块垒砌的碉房具有较好的保温效果,有利于抵御寒冷的气候。

第(2)题,依据图文材料可知,碉房修筑于险峻的山石上,可以提高居住的安全性,因为这样的地势易守难攻,有利于抵御外族入侵,从而保障人员、财产的安全;山石上的地势相对较高,可以提供较好的视野,方便人们观察周围的环境,同时,可以获得更好的光照条件;山石地基牢固,有利于提高房屋的稳定性,可以有效地抵抗自然灾害。第(3)题,由所学知识可知,碉房位于山石上,地势较高,阳光充足,有利于晾晒农产品;碉房第三层风力较大,有利于农产品的快速干燥;碉房第三层与地面有一定的距离,可以避免地面湿气的影响,提高农产品晾晒的质量。

[答案] (1)该地区地势崎岖,夯土稀缺,石块广布,选用石块垒砌便于就地取材;交通闭塞,用于修筑房屋的其他材料不易运进。

(2)在险峻的山石上修建碉房易守难攻,有利于抵御外族入侵,保障人员、财产的安全;险峻的山石上地势相对较高,视野较好,光照条件较好;山石地基牢固,有利于提高房屋的安全性。

(3)碉房第三层光照条件较好,且风力较大,用作晒台有利于晾晒农产品。

9.(2024·商丘期末)阅读图文材料,回答下列问题。(12分)

宋代临安城的选址与地形、水文、气候等自然要素关系密切,其城市形态与自然要素具有很好地适应关系。该城南北临山,东面沿江,西面临湖,河流穿城而过,体现了中国古代都城营建中巧妙利用自然环境资源,与自然和谐发展的智慧。下图为宋代临安城位置及布局示意图。

(1)宋代临安城的布局顺应山水自然格局,分析这样布局的好处。(6分)

(2)古代都城的建设一般都采用方正规则、左右对称的空间形态,而宋代临安城的布局则呈现南北狭长的不规则长方形,形似“腰鼓”。简析形成这种城市形态的原因。(6分)

[解析] 第(1)题,古代的战争较多,周围山、湖、江作为天然防卫屏障可以减少城市防御设施建设;河流穿城而过,可以为城市提供水源和排水的便利,可减轻洪涝灾害;河流可以提供便利的交通,从而利于商业网点和住宅沿河流布局;而且依山和靠河修建,有利于保持原有自然生态环境,节省建设成本。第(2)题,读图可知,临安城的西侧为西湖,东侧为钱塘江,南部又分布有凤凰山,城市发展受到水域和地形的限制较大,故该城市的布局和发展是为了适应周边环境;但因为南侧有凤凰山分布,其地势较高,利于排水,可防止洪涝灾害的发生;而北部为平原,地势平坦且土地面积较大,利于城市的发展;城内的运河水道相互贯通,构建了城市南北向发展的骨架,使城市沿着运河水道扩展,故城市呈现南北狭长的不规则长方形,形似“腰鼓”。

[答案] (1)周围山、湖、江作为天然防卫屏障,减少了城市防御设施建设;河流穿城而过,供水和排水便利,可减轻洪涝灾害;利于商业网点和住宅沿河流布局,交通便利等。

(2)临安城的布局和发展适应周边环境,城市西侧受到西湖限制;东侧受到钱塘江限制;南部又有山地(凤凰山)分布;北部为平原,利于城市的发展;城内的运河水道相互贯通,构建了城市南北向发展的骨架。

谢 谢 !

同课章节目录