73 第三部分 第十三章 课时56 区域联系与区域协调发展 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019)

文档属性

| 名称 | 73 第三部分 第十三章 课时56 区域联系与区域协调发展 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

第三部分 区域发展

第十三章 认识区域

课时56 区域联系与区域协调发展

夯实·基础知识

任务1——认识区域联系及主要联系方式

填空

(1)区域与区域之间具有______、能量、信息等形式的联系。

(2)联系方式

①自然地理环境:岩石圈、______圈、水圈、生物圈的物质和能量在区域之间的运动和交换。

②人文地理环境:突出表现为________________和____________。

物质

大气

区域经济一体化

经济全球化

任务2——理解区域协调发展的意义

1.简答:区域协调发展的意义是什么?

提示:促进区域的协调发展,缩小区域差距,实现区域可持续发展。

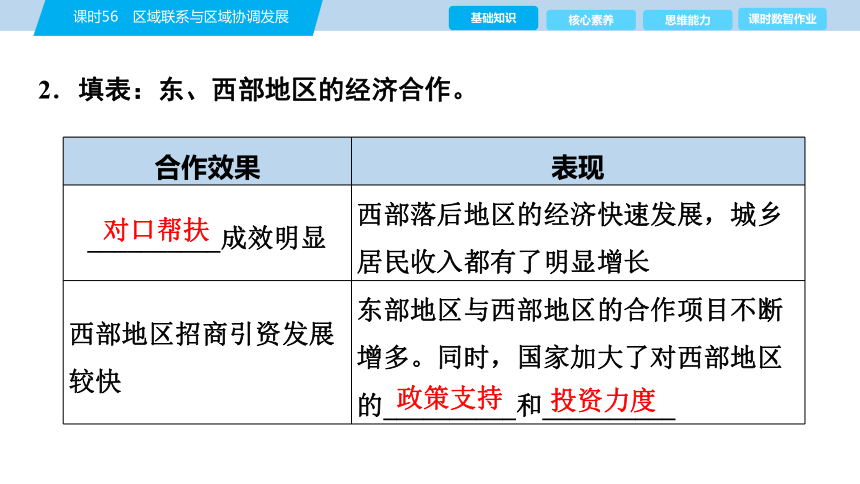

2.填表:东、西部地区的经济合作。

合作效果 表现

__________成效明显 西部落后地区的经济快速发展,城乡居民收入都有了明显增长

西部地区招商引资发展较快 东部地区与西部地区的合作项目不断增多。同时,国家加大了对西部地区的__________和__________

政策支持

投资力度

对口帮扶

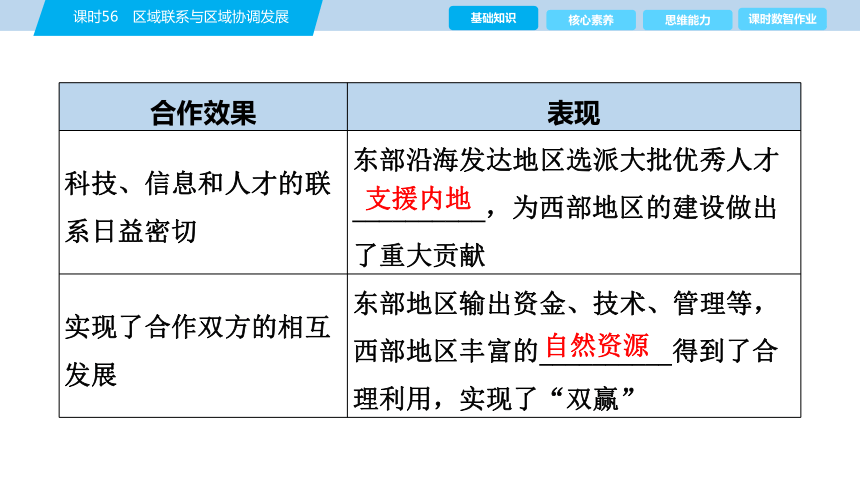

合作效果 表现

科技、信息和人才的联系日益密切 东部沿海发达地区选派大批优秀人才__________,为西部地区的建设做出了重大贡献

实现了合作双方的相互发展 东部地区输出资金、技术、管理等,西部地区丰富的__________得到了合理利用,实现了“双赢”

支援内地

自然资源

衔接一 选择性必修2探究变式

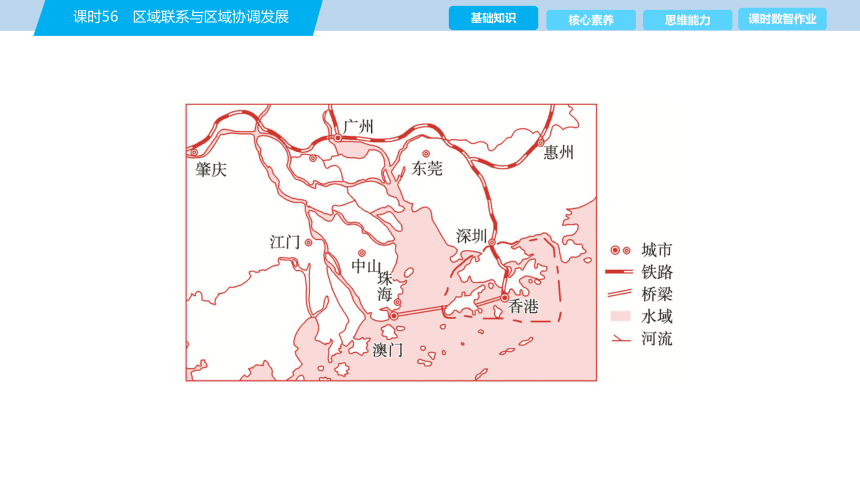

“数字湾区”是指以信息技术为动力、互联网平台或企业为核心的信息、产业、人才、资源等集聚现象的总称。广东省推动“数字湾区”计划,加速粤港澳大湾区的全面数字化转型。下图为粤港澳大湾区示意图。读图,完成1~2题。

1.粤港澳大湾区发展的地理背景为( )

A.矿产资源充足,资源禀赋较好

B.海陆交通便利,交通网络完善

C.经济差异较小,发展水平较低

D.风俗习惯迥异,人文差异显著

√

2.打造“数字湾区”,有利于( )

①促进劳动力指向型工业快速发展 ②增强交通、信息等基础设施建设 ③形成分工合理、协同发展的城市群 ④直接带动我国中西部地区经济增长

A.①② B.①③

C.②③ D.②④

√

1.B 2.C [第1题,粤港澳大湾区矿产资源缺乏,A错误;据图可知,粤港澳大湾区地理位置优越,海陆交通便利,B正确;粤港澳大湾区由香港、澳门两个特别行政区和广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、江门、中山、肇庆九市组成,经济实力雄厚,但城市间经济发展不均衡,C错误;粤港澳大湾区地理位置邻近,自然环境相似,导致风俗习惯相近,D错误。第2题,由材料可知,数字湾区主要发展技术指向型工业,可以促进交通、信息等基础设施建设,但是对劳动力指向型工业快速发展影响较小,①错误,②正确;打造“数字湾区”,有利于湾区信息、技术等往来,利于发挥各自优势,走分工合作、协同发展的道路,③正确;距离中西部较远,不能直接带动中西部地区经济增长,④错误。故选C。]

衔接二 选择性必修2阅读变式

3.阅读图文材料,回答下列问题。

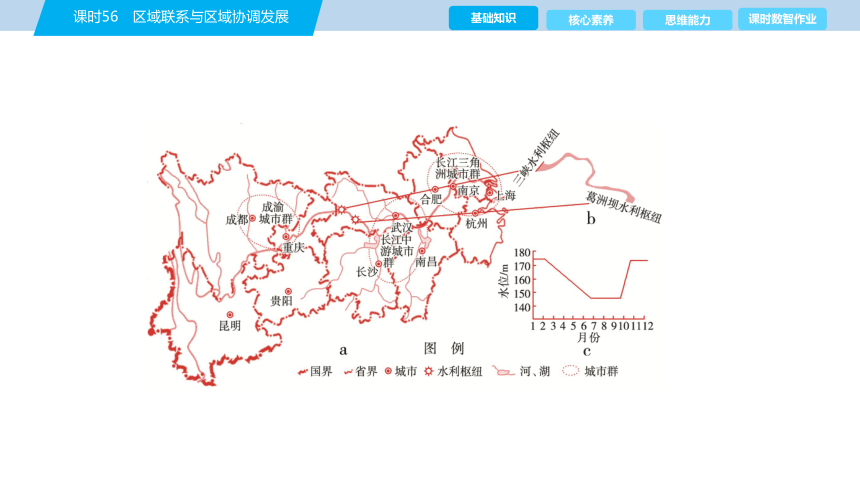

长江经济带是具有全球影响力的内河经济带(图a),也是生态文明建设的先行示范带。葛洲坝水利枢纽是三峡工程的反调节水库(对紧邻上游的水利枢纽因调峰或发电形成的不稳定流进行再调节,使下游的水流更稳定),图b为该工程的位置示意。图c示意三峡水库水位的年变化情况。长江经济带是流域三大城市群的协调发展带,中西部承接了东部大量产业转移。2023年上海纳税7 109亿,位列全国第四,国家又通过转移支付(缩小区域差异的补偿政策工具)的方式,划拨给四川5 882.33亿元,居全国第一。

(1)说出每年葛洲坝水利枢纽选择在夏季蓄水、冬季放水的价值。

(2)从资源和经济互补的角度,分析国家向四川大量转移支付的主要原因。

(3)简述承接“长三角城市群”制造业转移,对“成渝城市群”带来的意义。

[解析] 第(1)题,根据材料可知,葛洲坝水利枢纽是三峡工程的反调节水库,就是调节因为三峡工程蓄水放水造成的下游水位变化,简而言之,就是三峡放水时,葛洲坝就要蓄水,三峡蓄水时,葛洲坝就要放水。因此葛洲坝工程最大的价值就是调节了三峡工程下游地区水量的稳定性,夏季适度蓄水可缓解三峡工程放水造成的下游水位上涨,冬季适度放水可减轻三峡工程蓄水造成的下游水位下降。第(2)题,依据材料可知,转移支付主要是通过经济补偿实现缩小区域差异。四川省为什么可以得到国家的大量转移支付,这和四川省本身的区域特点和地位有关,四川是我国西部大开发的重点省区,

转移支付有利于促进当地基础设施建设,实现招商引资,促进西部大开发目标的实现。同时,川西地区贫困人口多,也需要国家财政扶持。四川也是西气东输、西电东送、南水北调等资源跨区域调配的源地,转移支付可以作为资源补偿。最后,四川拥有我国众多生态工程,财政补偿有利于生态工程的开展。第(3)题,产业转移的影响,要从产业结构、产业分工、就业和生态环境方面进行分析,“成渝城市群”为承接产业转移的转入地,对产业结构调整、就业、经济发展、国家产业分工与协作都能带来好处。

[答案] (1)夏秋季葛洲坝(适度)蓄水,可缓解下游水位上涨过快;冬季葛洲坝(适度)放水,以减轻下游水位的下降。

(2)四川人口多,老少边地区多,转移支付可以平衡省内经济差异;四川是我国西气东输、西电东送的源地,转移支付可以将地方的资源优势转化为经济优势;四川是西部大开发的重点区域,转移支付可以加快省内基础设施建设;财政补偿有利于四川生态工程的开展。

(3)有利于成渝地区工业化(体系)的发展;有利于制造业的发展,带动就业,增加收入;有利于基础设施建设,促进西部大开发的推进。

提升·核心素养

1.区域联系

2.我国东、西部地区协调发展

培养·思维能力

(2023·湖北卷)“产、村、景”一体化融合是我国乡村振兴过程中形成的一种具有地域特色的发展模式。右图示意该模式中“产、村、景”各要素之间的互动关系。读图,完成(1)~(3)题。

(1)该模式发展的基础是( )

A.人口规模 B.基础设施

C.生产水平 D.资源禀赋

(2)“产、村、景”各要素融合的主要途径是( )

A.乡村旅游开发 B.生态环境建设

C.农副产品加工 D.电子商务推广

√

√

(3)该模式的特色在于( )

A.推动城镇服务业逐渐向周边传统村落转移

B.促进传统村落人口的城镇化水平不断提升

C.体现农村生产、生活、生态空间高度融合

D.协调农村第一、第二、第三产业均衡发展

√

【解题导引】

(1)图文信息→各要素之间的互动关系→村庄提供空间资源服务产业→产业提供特色景观资源→景观提供生态环境资源→各要素之间互动关系的基础为资源

(2)图文信息→景观协调乡村产业结构→乡村振兴→第三产业促进经济发展

(3)文字信息→“产、村、景”一体化融合→乡村振兴→体现农村生产、生活、生态空间高度融合

结合图文材料,试从产业融合发展角度简述草原生态区在开发过程中应采取的措施。

提示:在退耕还草(控制载畜量)基础上,或不超载发展牧业的基础上,发展畜产品深加工及草原生态旅游/发展畜产品深加工/发展草原生态旅游(实现融合)。

视角一 探究区域联系的主要方式

(2024·阜阳期末)区域资源要素流动带动县域城镇发展,提升县域城镇化的空间承载能力。其中,人流包含了通勤流、游憩流等,是居民工作生活的空间映射;资本流代表产业投资,直接体现了城镇提供就业岗位的能力。下图示意长三角(苏浙沪皖)县域城镇区域资源要素流动的“网络化”与“中心流”两种典型模式。读图,完成1~3题。

1.图中区域资源要素流动的网络化模式最可能出现的地区是( )

A.皖北 B.苏北

C.皖南 D.苏南

2.与N县域相比,M县域( )

①城镇化空间承载能力较小

②集聚在县城与乡镇的制造业企业较多

③距离规模等级最高的城市较近

④内外部的通勤流、休憩流都较小

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

√

√

3.在区域联系与区域发展中,甲城市( )

A.与M县域之间有发达的交通运输和通信网络

B.流向N县域的资金、技术、信息等要素缺失

C.卫星城包括图中所有城镇

D.向周边地区转移的产业以现代服务业为主

√

1.D 2.C 3.A [第1题,图中区域资源要素流动的网络化模式最可能出现的地区是苏南,苏南地区距离长三角较近,经济发达,大城市数量较多,与特大城市和大城市的各种联系更为密切,D正确;皖北、苏北、皖南距离长三角较远,大城市较少,与大城市的各种联系较弱,A、B、C错误。第2题,与N县域相比,M县域具有县镇均衡的特点,城镇化空间承载能力较大,①错误;距离特大城市较近,集聚在县城与乡镇的制造业企业较多,②正确;距离规模等级最高的城市较近,③正确;由于与特大城市交流频繁,内外部的通勤流、休憩流都较大,④错误。故选C。

第3题,在区域联系与区域发展中,甲城市为特大城市,与M县域资源要素流动频繁,故两者之间有发达的交通运输和通信网络,A正确;流向N县域的资金、技术、信息等要素可能较少,但不会缺失,B错误;根据甲城市都市区边界来看,其卫星城不包括图中所有城镇,C错误;现代服务业一般聚集在大城市中,一般不会向经济欠发达地区转移,向周边地区转移的产业以第二产业为主,D错误。]

视角二 区域合作与协调发展的方向

兰西城市群是指以甘肃省省会兰州市、青海省省会西宁市为中心,主要包括甘肃省定西市和青海省海东市、海北藏族自治州等22个地州市的经济地带,是中国西部重要的跨省区城市群。2022年2月17日,两省政府办公厅联合印发《兰州——西宁城市群发展“十四五”实施方案》。下图示意兰西城市群空间格局。读图,完成4~6题。

4.与京津冀城市群相比,兰西城市群( )

A.城市体系更加健全 B.城市间联系强度大

C.资源型城市占比大 D.中心城市辐射能力强

5.从国家层面看,兰西城市群的战略定位不包括( )

A.维护国家生态安全的战略支撑

B.保障国家粮食安全的生产基地

C.优化国土开发格局的重要平台

D.支撑西北地区发展的增长极

√

√

6.为促进城市群一体化发展,兰西城市群在发展初期首先应该

( )

A.推进生态治理联防联控

B.加强核心城市辐射作用

C.发展壮大新兴支柱产业

D.推动基础设施互联互通

√

4.C 5.B 6.D [第4题,兰西城市群位于我国西部欠发达地区,产业发展层次低,有色金属等矿产资源丰富,资源型城市占比大,C正确。第5题,兰西地区耕地、水资源紧缺,不适宜成为保障国家粮食安全的生产基地,故选B。第6题,兰西城市群交通、通信等基础设施建设滞后,骨干路网等级低,城际网络不健全,内通外联能力弱,路网密度低,因此为促进城市群一体化发展,兰西城市群发展初期首先应该推动基础设施互联互通,D正确。]

(建议用时:30分钟,分值:51分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·长春模拟)粤港澳大湾区地理条件优越,是我国开放程度最高、经济活力最强的地区之一,在国家发展战略中发挥着重要作用。但内部发展不均衡、尚未形成完善的产业链、三地社会制度存在差异等影响区域内要素顺畅流动。下表为大湾区各城市优势产业统计表。据此完成1~2题。

课时数智作业(五十六) 区域联系与区域协调发展

城市 优势产业 城市 优势产业

香港 金融服务业、旅游业、物流业 澳门 旅游业、博彩业、建筑业、地产业

广州 新材料产业、新能源产业、海洋产业 深圳 通信设备业、电子信息业

珠海 航空产业、机械制造业 中山 生物医药业、装备制造业

肇庆 现代农业产业 佛山 纺织、家具产业

惠州 石油化工业 东莞 通用及专用设备业

江门 电力设备产业、海洋装备产业

1.粤港澳大湾区各市发展特色优势产业的重要作用是( )

A.加快区域城市化进程 B.调整各城市主要职能

C.增强城市间竞争性 D.增强城市间协作性

2.在推进大湾区高质量协同发展的过程中,应该( )

①加大自然资源开发力度,提高各城市竞争力

②重点发展核心城市,增强区域辐射带动作用

③各城市产业错位发展,集中发展自身特色优势产业

④打破行政壁垒,促进要素自由流动,形成统一开放的大市场

A.②③ B.①④

C.①② D.③④

√

√

1.D 2.D [第1题,各市发展特色优势产业的目的是促进其经济发展,不是为了提高城市人口比重,加快区域城市化进程,A错误;发展优势产业不会改变城市的主要职能,B错误;发挥各城市的优势,形成特色优势产业,有利于城市间互利合作,促进区域协同发展,C错误,D正确。第2题,为了促进大湾区的发展,区域内各城市应该确立特色优势产业,错位发展,避免内部恶性竞争,③正确;香港、澳门与内地存在制度差异,应打破行政壁垒,促进要素自由流动,形成统一开放的大市场,④正确;加大自然资源的开发力度会破坏环境,且大湾区自然资源禀赋有限,①错误;重点发展核心城市会加大区域间经济差距,不利于大湾区协同发展,②错误。综上所述,故选D。]

(2025·金昌模拟)跨境区域经济合作需要充分考虑两地的区位状况、产业结构等。邻近新疆的西西伯利亚地区是俄罗斯重要的商品粮和畜牧业基地。近年来,新疆与西西伯利亚地区在农业上开展了广泛的交流合作。据此完成3~5题。

3.新疆与西西伯利亚地区农业发展的相同条件是( )

A.光热充足 B.降水丰沛

C.土壤肥沃 D.土地广阔

√

4.新疆向西西伯利亚地区出口潜力最大的农产品是( )

A.粮食 B.果蔬

C.肉制品 D.奶制品

5.为加强农产品贸易往来,两地应重点( )

A.完善冷链物流体系 B.加大农业科技投入

C.引导消费观念转变 D.推广新型农业机械

√

√

3.D 4.B 5.A [第3题,俄罗斯西西伯利亚地区纬度高,热量条件较差,A错误;新疆深居内陆,降水少,B错误;新疆受土地沙漠化、盐渍化影响,土壤肥力相对较低,C错误;两地面积广阔,人口较少,地广人稀,可用于发展农业的土地面积广阔,D正确。第4题,新疆夏季光热充足、昼夜温差大,哈密瓜、葡萄等果蔬品质高、产量大,而西西伯利亚地区热量不足,果蔬产量较低,因此新疆向西西伯利亚地区出口潜力最大的农产品是果蔬,B正确;西西伯利亚地区是俄罗斯重要的商品粮和畜牧业基地,不可能从我国新疆大量进口粮食、肉制品、奶制品,A、C、D错误。

第5题,果蔬、鲜奶、肉等农产品保鲜期短,为加强农产品贸易往来,两地应重点完善冷链物流体系,A正确;加大农业科技投入、推广新型农业机械属于农业生产阶段的相关措施,对加强农产品贸易往来意义不大,B、D错误;消费观念是在当地自然环境、文化习俗等条件下人们长期养成的习惯,短期较难改变,C错误。]

(2024·宁波期中)下图为与2014年相比,2018年珠江—西江流域主要地市国内生产总值及制造业产值比重变化图。读图,完成6~7题。

6.有关图中制造业产值比重变化的叙述,正确的是( )

A.南宁增幅显著高于贵港

B.与国内生产总值存在负相关

C.云浮与佛山间差值最大

D.上升地市数量多于下降地市

7.为促进珠江—西江流域内部的产业协作,可采取的措施是( )

A.柳州重点转出先进制造业

B.广州大力引进轻型制造业

C.佛山加速发展科技服务业

D.百色加快承接金融服务业

√

√

6.C 7.C [第6题,读图可知,南宁产值比重增幅为-1%~0,贵港产值比重增幅为0~1%,南宁增幅低于贵港,A错误;佛山国内生产总值较高,制造业产值比重变化较大,不存在负相关,B错误;云浮产值比重下降最多,佛山产值比重上升最多,两者差值最大,C正确;图中产值比重上升地市有4个,下降地市有7个,下降地市多于上升地市,D错误。第7题,柳州制造业产值较高,且比重上升,应该重点发展先进制造业,不应该转出,A错误;广州制造业产值较高,但比重下降,说明制造业结构不合理,不能大力引进轻型制造业,需要加快产业转型,B错误;佛山制造业产值比重增长较快,需要加速发展科技服务业,C正确;百色制造业产值较低,且比重上升较慢,经济发展水平不高,不能承接金融服务业,D错误。]

二、非选择题(共2小题,共30分)

8.(2025·泰安模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

材料一 超大城市群是城市发展到高级阶段的空间组织形态,具有强烈的虹吸效应和辐射引领作用。其中“虹吸效应”是指区域中心城市利用自身的资源优势,将弱势地区城市的人口、资源等吸纳到自己的圈子当中。第七次人口普查的数据显示,上海对所有省份都为人口净流入状态。其中,常住地在上海的江苏人达到了179.83万人,占江苏外出人口的41.3%。

材料二 G60科创走廊由上海2016年首次提出,是沿G60高速公路在嘉兴、杭州布局产业区,现已拓展为“一廊九城”共建的多个先进制造业产业联盟。该走廊构建起“研发在上海、生产在当地”“孵化在上海、转化在当地”“前台在上海、后台在当地”的“科创飞地”模式,实现成本共担,利益共享,现已成为长三角地区高质量一体化发展的重要引擎。下图示意G60科创走廊。

(1)从劳动力资源角度,简析上海虹吸效应对江苏中小城市发展带来的不利影响。(6分)

(2)分析上海提出建设G60科创走廊的原因。(6分)

(3)从区域联系的角度,分析G60科创走廊对长三角区域协同发展的意义。(6分)

[解析] 第(1)题,在上海虹吸效应的影响下,江苏中小城市的劳动力流入上海,造成江苏中小城市劳动力减少,面临劳动力不足状况;上海虹吸效应对人才的吸引力大,高素质人才流入上海,造成江苏中小城市人才数量减少,不利于创新发展;人口迁出,城市人口规模缩小,影响城镇化进程。第(2)题,由材料可知,G60科创走廊是沿G60高速公路在嘉兴、杭州布局产业区。结合所学知识可知,上海是长江三角洲城市群的核心城市,经济发达,技术力量雄厚,科创资源丰富,但土地紧张,劳动力工资水平高,因此土地、劳动力等成本较高,需要向外转移部分产业;长三角地区靠近长江入海口,地理位置优越,地形平坦,交通便利,是我国最大的综合性工业基

地,产业基础好,市场广阔,为科创走廊的建设提供了有力的支撑;G60科创走廊由上海2016年首次提出,国家政策的支持也促进了科创走廊的建设。第(3)题,由材料可知,科创走廊构建起“研发在上海、生产在当地”“孵化在上海、转化在当地”“前台在上海、后台在当地”的“科创飞地”模式,能够加强区域间的信息交流与技术协作,促进区域科技创新能力的整体提升;走廊内各城市间充分发挥各自的优势,进行了合理的产业分工,大大地推动了区域产业结构升级和经济发展;科创走廊是沿G60高速公路在嘉兴、杭州布局产业区,能够带动沿线基础设施的互联互通,优化区域资源配置,从而实现长三角区域的协同发展。

[答案] (1)劳动力外流,面临劳动力不足状况;高素质人才减少,不利于创新发展;城市人口规模缩小,影响城镇化进程。

(2)上海经济发达,科创资源丰富,但土地、劳动力等成本较高,需要向外转移部分产业;长三角地区地理位置优越,交通便利,产业基础好,市场广阔,为科创走廊的建设提供了有力的支撑;国家政策的支持也促进了科创走廊的建设。

(3)科创走廊能够加强区域间的信息交流与技术协作,促进区域科技创新能力的整体提升;走廊内各城市间的分工协作能够发挥各自的优势,推动区域产业结构升级和经济发展;科创走廊的建设能够带动基础设施的互联互通,优化区域资源配置,从而实现长三角区域的协同发展。

9.阅读图文材料,回答下列问题。(12分)

山区过渡性地理空间,是指介于平原都市人口密集区(人文过程主导)与高山自然保留区(自然过程主导)之间,承载着小城镇与乡村、山区耕地、森林与草地等地域类型的地理空间。如何优化山区过渡性地理空间的土地功能格局,是确保山区可持续发展的关键问题。下图为山区过渡性地理空间示意图。

(1)从区域关联的角度,说明都市区盲目扩张对山区过渡性地理空间各地域类型的影响。(6分)

(2)土地利用功能是指人类从不同的土地利用过程中获得的直接或间接利益,包括生态服务功能、生活功能与生产功能。从生产功能角度,简述山区过渡性地理空间因地制宜实现乡村振兴的措施。(6分)

[解析] 第(1)题,都市区盲目扩张,周边乡村和小城镇的人口大量迁入、物资需求迅速增加,会对小城镇、乡村、耕地、森林、草地产生不良影响。从小城镇、乡村角度看,都市区盲目扩张,城镇化进程加快,乡村和小城镇人口大量外迁,会造成乡村空心化、耕地撂荒、小城镇收缩。从耕地、森林、草地角度看,城市人口迅速增加,物资需求增多,城郊农业会快速发展,原有耕地不足会导致毁林开荒、乳畜产品需求增加,引起过度放牧,进而造成森林面积减少、草场退化。

第(2)题,山区过渡性地区的乡村振兴需要加强基础设施建设,促进产业发展,提高收入,同时保持人地协调,不能破坏自然环境。从生产功能角度来看,应加强农田基本建设,提高耕地质量,有效提高耕地利用率,严禁无序开垦;鼓励发展农、林、牧、渔业多种经营,因地制宜,发展立体农业;保护山区自然景观,发展生态旅游业,既能保护自然环境,又能创造收入;发展农产品深加工,延长产业链,提高附加值,增加就业机会,提高农民经济收入。

[答案] (1)都市区盲目扩张,使乡村人口外迁,造成乡村空心化、耕地撂荒、小城镇收缩;物资需求增加,城郊农业发展,原有耕地不足会导致毁林开荒,造成森林减少、草场退化。

(2)加强农田基本建设,提高耕地质量,严禁无序开垦;鼓励农、林、牧、渔业多元发展,发展立体农业;保护山区自然景观,发展生态旅游业;发展农产品深加工,增加就业机会,提高农民经济收入。

谢 谢 !

第三部分 区域发展

第十三章 认识区域

课时56 区域联系与区域协调发展

夯实·基础知识

任务1——认识区域联系及主要联系方式

填空

(1)区域与区域之间具有______、能量、信息等形式的联系。

(2)联系方式

①自然地理环境:岩石圈、______圈、水圈、生物圈的物质和能量在区域之间的运动和交换。

②人文地理环境:突出表现为________________和____________。

物质

大气

区域经济一体化

经济全球化

任务2——理解区域协调发展的意义

1.简答:区域协调发展的意义是什么?

提示:促进区域的协调发展,缩小区域差距,实现区域可持续发展。

2.填表:东、西部地区的经济合作。

合作效果 表现

__________成效明显 西部落后地区的经济快速发展,城乡居民收入都有了明显增长

西部地区招商引资发展较快 东部地区与西部地区的合作项目不断增多。同时,国家加大了对西部地区的__________和__________

政策支持

投资力度

对口帮扶

合作效果 表现

科技、信息和人才的联系日益密切 东部沿海发达地区选派大批优秀人才__________,为西部地区的建设做出了重大贡献

实现了合作双方的相互发展 东部地区输出资金、技术、管理等,西部地区丰富的__________得到了合理利用,实现了“双赢”

支援内地

自然资源

衔接一 选择性必修2探究变式

“数字湾区”是指以信息技术为动力、互联网平台或企业为核心的信息、产业、人才、资源等集聚现象的总称。广东省推动“数字湾区”计划,加速粤港澳大湾区的全面数字化转型。下图为粤港澳大湾区示意图。读图,完成1~2题。

1.粤港澳大湾区发展的地理背景为( )

A.矿产资源充足,资源禀赋较好

B.海陆交通便利,交通网络完善

C.经济差异较小,发展水平较低

D.风俗习惯迥异,人文差异显著

√

2.打造“数字湾区”,有利于( )

①促进劳动力指向型工业快速发展 ②增强交通、信息等基础设施建设 ③形成分工合理、协同发展的城市群 ④直接带动我国中西部地区经济增长

A.①② B.①③

C.②③ D.②④

√

1.B 2.C [第1题,粤港澳大湾区矿产资源缺乏,A错误;据图可知,粤港澳大湾区地理位置优越,海陆交通便利,B正确;粤港澳大湾区由香港、澳门两个特别行政区和广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、江门、中山、肇庆九市组成,经济实力雄厚,但城市间经济发展不均衡,C错误;粤港澳大湾区地理位置邻近,自然环境相似,导致风俗习惯相近,D错误。第2题,由材料可知,数字湾区主要发展技术指向型工业,可以促进交通、信息等基础设施建设,但是对劳动力指向型工业快速发展影响较小,①错误,②正确;打造“数字湾区”,有利于湾区信息、技术等往来,利于发挥各自优势,走分工合作、协同发展的道路,③正确;距离中西部较远,不能直接带动中西部地区经济增长,④错误。故选C。]

衔接二 选择性必修2阅读变式

3.阅读图文材料,回答下列问题。

长江经济带是具有全球影响力的内河经济带(图a),也是生态文明建设的先行示范带。葛洲坝水利枢纽是三峡工程的反调节水库(对紧邻上游的水利枢纽因调峰或发电形成的不稳定流进行再调节,使下游的水流更稳定),图b为该工程的位置示意。图c示意三峡水库水位的年变化情况。长江经济带是流域三大城市群的协调发展带,中西部承接了东部大量产业转移。2023年上海纳税7 109亿,位列全国第四,国家又通过转移支付(缩小区域差异的补偿政策工具)的方式,划拨给四川5 882.33亿元,居全国第一。

(1)说出每年葛洲坝水利枢纽选择在夏季蓄水、冬季放水的价值。

(2)从资源和经济互补的角度,分析国家向四川大量转移支付的主要原因。

(3)简述承接“长三角城市群”制造业转移,对“成渝城市群”带来的意义。

[解析] 第(1)题,根据材料可知,葛洲坝水利枢纽是三峡工程的反调节水库,就是调节因为三峡工程蓄水放水造成的下游水位变化,简而言之,就是三峡放水时,葛洲坝就要蓄水,三峡蓄水时,葛洲坝就要放水。因此葛洲坝工程最大的价值就是调节了三峡工程下游地区水量的稳定性,夏季适度蓄水可缓解三峡工程放水造成的下游水位上涨,冬季适度放水可减轻三峡工程蓄水造成的下游水位下降。第(2)题,依据材料可知,转移支付主要是通过经济补偿实现缩小区域差异。四川省为什么可以得到国家的大量转移支付,这和四川省本身的区域特点和地位有关,四川是我国西部大开发的重点省区,

转移支付有利于促进当地基础设施建设,实现招商引资,促进西部大开发目标的实现。同时,川西地区贫困人口多,也需要国家财政扶持。四川也是西气东输、西电东送、南水北调等资源跨区域调配的源地,转移支付可以作为资源补偿。最后,四川拥有我国众多生态工程,财政补偿有利于生态工程的开展。第(3)题,产业转移的影响,要从产业结构、产业分工、就业和生态环境方面进行分析,“成渝城市群”为承接产业转移的转入地,对产业结构调整、就业、经济发展、国家产业分工与协作都能带来好处。

[答案] (1)夏秋季葛洲坝(适度)蓄水,可缓解下游水位上涨过快;冬季葛洲坝(适度)放水,以减轻下游水位的下降。

(2)四川人口多,老少边地区多,转移支付可以平衡省内经济差异;四川是我国西气东输、西电东送的源地,转移支付可以将地方的资源优势转化为经济优势;四川是西部大开发的重点区域,转移支付可以加快省内基础设施建设;财政补偿有利于四川生态工程的开展。

(3)有利于成渝地区工业化(体系)的发展;有利于制造业的发展,带动就业,增加收入;有利于基础设施建设,促进西部大开发的推进。

提升·核心素养

1.区域联系

2.我国东、西部地区协调发展

培养·思维能力

(2023·湖北卷)“产、村、景”一体化融合是我国乡村振兴过程中形成的一种具有地域特色的发展模式。右图示意该模式中“产、村、景”各要素之间的互动关系。读图,完成(1)~(3)题。

(1)该模式发展的基础是( )

A.人口规模 B.基础设施

C.生产水平 D.资源禀赋

(2)“产、村、景”各要素融合的主要途径是( )

A.乡村旅游开发 B.生态环境建设

C.农副产品加工 D.电子商务推广

√

√

(3)该模式的特色在于( )

A.推动城镇服务业逐渐向周边传统村落转移

B.促进传统村落人口的城镇化水平不断提升

C.体现农村生产、生活、生态空间高度融合

D.协调农村第一、第二、第三产业均衡发展

√

【解题导引】

(1)图文信息→各要素之间的互动关系→村庄提供空间资源服务产业→产业提供特色景观资源→景观提供生态环境资源→各要素之间互动关系的基础为资源

(2)图文信息→景观协调乡村产业结构→乡村振兴→第三产业促进经济发展

(3)文字信息→“产、村、景”一体化融合→乡村振兴→体现农村生产、生活、生态空间高度融合

结合图文材料,试从产业融合发展角度简述草原生态区在开发过程中应采取的措施。

提示:在退耕还草(控制载畜量)基础上,或不超载发展牧业的基础上,发展畜产品深加工及草原生态旅游/发展畜产品深加工/发展草原生态旅游(实现融合)。

视角一 探究区域联系的主要方式

(2024·阜阳期末)区域资源要素流动带动县域城镇发展,提升县域城镇化的空间承载能力。其中,人流包含了通勤流、游憩流等,是居民工作生活的空间映射;资本流代表产业投资,直接体现了城镇提供就业岗位的能力。下图示意长三角(苏浙沪皖)县域城镇区域资源要素流动的“网络化”与“中心流”两种典型模式。读图,完成1~3题。

1.图中区域资源要素流动的网络化模式最可能出现的地区是( )

A.皖北 B.苏北

C.皖南 D.苏南

2.与N县域相比,M县域( )

①城镇化空间承载能力较小

②集聚在县城与乡镇的制造业企业较多

③距离规模等级最高的城市较近

④内外部的通勤流、休憩流都较小

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

√

√

3.在区域联系与区域发展中,甲城市( )

A.与M县域之间有发达的交通运输和通信网络

B.流向N县域的资金、技术、信息等要素缺失

C.卫星城包括图中所有城镇

D.向周边地区转移的产业以现代服务业为主

√

1.D 2.C 3.A [第1题,图中区域资源要素流动的网络化模式最可能出现的地区是苏南,苏南地区距离长三角较近,经济发达,大城市数量较多,与特大城市和大城市的各种联系更为密切,D正确;皖北、苏北、皖南距离长三角较远,大城市较少,与大城市的各种联系较弱,A、B、C错误。第2题,与N县域相比,M县域具有县镇均衡的特点,城镇化空间承载能力较大,①错误;距离特大城市较近,集聚在县城与乡镇的制造业企业较多,②正确;距离规模等级最高的城市较近,③正确;由于与特大城市交流频繁,内外部的通勤流、休憩流都较大,④错误。故选C。

第3题,在区域联系与区域发展中,甲城市为特大城市,与M县域资源要素流动频繁,故两者之间有发达的交通运输和通信网络,A正确;流向N县域的资金、技术、信息等要素可能较少,但不会缺失,B错误;根据甲城市都市区边界来看,其卫星城不包括图中所有城镇,C错误;现代服务业一般聚集在大城市中,一般不会向经济欠发达地区转移,向周边地区转移的产业以第二产业为主,D错误。]

视角二 区域合作与协调发展的方向

兰西城市群是指以甘肃省省会兰州市、青海省省会西宁市为中心,主要包括甘肃省定西市和青海省海东市、海北藏族自治州等22个地州市的经济地带,是中国西部重要的跨省区城市群。2022年2月17日,两省政府办公厅联合印发《兰州——西宁城市群发展“十四五”实施方案》。下图示意兰西城市群空间格局。读图,完成4~6题。

4.与京津冀城市群相比,兰西城市群( )

A.城市体系更加健全 B.城市间联系强度大

C.资源型城市占比大 D.中心城市辐射能力强

5.从国家层面看,兰西城市群的战略定位不包括( )

A.维护国家生态安全的战略支撑

B.保障国家粮食安全的生产基地

C.优化国土开发格局的重要平台

D.支撑西北地区发展的增长极

√

√

6.为促进城市群一体化发展,兰西城市群在发展初期首先应该

( )

A.推进生态治理联防联控

B.加强核心城市辐射作用

C.发展壮大新兴支柱产业

D.推动基础设施互联互通

√

4.C 5.B 6.D [第4题,兰西城市群位于我国西部欠发达地区,产业发展层次低,有色金属等矿产资源丰富,资源型城市占比大,C正确。第5题,兰西地区耕地、水资源紧缺,不适宜成为保障国家粮食安全的生产基地,故选B。第6题,兰西城市群交通、通信等基础设施建设滞后,骨干路网等级低,城际网络不健全,内通外联能力弱,路网密度低,因此为促进城市群一体化发展,兰西城市群发展初期首先应该推动基础设施互联互通,D正确。]

(建议用时:30分钟,分值:51分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·长春模拟)粤港澳大湾区地理条件优越,是我国开放程度最高、经济活力最强的地区之一,在国家发展战略中发挥着重要作用。但内部发展不均衡、尚未形成完善的产业链、三地社会制度存在差异等影响区域内要素顺畅流动。下表为大湾区各城市优势产业统计表。据此完成1~2题。

课时数智作业(五十六) 区域联系与区域协调发展

城市 优势产业 城市 优势产业

香港 金融服务业、旅游业、物流业 澳门 旅游业、博彩业、建筑业、地产业

广州 新材料产业、新能源产业、海洋产业 深圳 通信设备业、电子信息业

珠海 航空产业、机械制造业 中山 生物医药业、装备制造业

肇庆 现代农业产业 佛山 纺织、家具产业

惠州 石油化工业 东莞 通用及专用设备业

江门 电力设备产业、海洋装备产业

1.粤港澳大湾区各市发展特色优势产业的重要作用是( )

A.加快区域城市化进程 B.调整各城市主要职能

C.增强城市间竞争性 D.增强城市间协作性

2.在推进大湾区高质量协同发展的过程中,应该( )

①加大自然资源开发力度,提高各城市竞争力

②重点发展核心城市,增强区域辐射带动作用

③各城市产业错位发展,集中发展自身特色优势产业

④打破行政壁垒,促进要素自由流动,形成统一开放的大市场

A.②③ B.①④

C.①② D.③④

√

√

1.D 2.D [第1题,各市发展特色优势产业的目的是促进其经济发展,不是为了提高城市人口比重,加快区域城市化进程,A错误;发展优势产业不会改变城市的主要职能,B错误;发挥各城市的优势,形成特色优势产业,有利于城市间互利合作,促进区域协同发展,C错误,D正确。第2题,为了促进大湾区的发展,区域内各城市应该确立特色优势产业,错位发展,避免内部恶性竞争,③正确;香港、澳门与内地存在制度差异,应打破行政壁垒,促进要素自由流动,形成统一开放的大市场,④正确;加大自然资源的开发力度会破坏环境,且大湾区自然资源禀赋有限,①错误;重点发展核心城市会加大区域间经济差距,不利于大湾区协同发展,②错误。综上所述,故选D。]

(2025·金昌模拟)跨境区域经济合作需要充分考虑两地的区位状况、产业结构等。邻近新疆的西西伯利亚地区是俄罗斯重要的商品粮和畜牧业基地。近年来,新疆与西西伯利亚地区在农业上开展了广泛的交流合作。据此完成3~5题。

3.新疆与西西伯利亚地区农业发展的相同条件是( )

A.光热充足 B.降水丰沛

C.土壤肥沃 D.土地广阔

√

4.新疆向西西伯利亚地区出口潜力最大的农产品是( )

A.粮食 B.果蔬

C.肉制品 D.奶制品

5.为加强农产品贸易往来,两地应重点( )

A.完善冷链物流体系 B.加大农业科技投入

C.引导消费观念转变 D.推广新型农业机械

√

√

3.D 4.B 5.A [第3题,俄罗斯西西伯利亚地区纬度高,热量条件较差,A错误;新疆深居内陆,降水少,B错误;新疆受土地沙漠化、盐渍化影响,土壤肥力相对较低,C错误;两地面积广阔,人口较少,地广人稀,可用于发展农业的土地面积广阔,D正确。第4题,新疆夏季光热充足、昼夜温差大,哈密瓜、葡萄等果蔬品质高、产量大,而西西伯利亚地区热量不足,果蔬产量较低,因此新疆向西西伯利亚地区出口潜力最大的农产品是果蔬,B正确;西西伯利亚地区是俄罗斯重要的商品粮和畜牧业基地,不可能从我国新疆大量进口粮食、肉制品、奶制品,A、C、D错误。

第5题,果蔬、鲜奶、肉等农产品保鲜期短,为加强农产品贸易往来,两地应重点完善冷链物流体系,A正确;加大农业科技投入、推广新型农业机械属于农业生产阶段的相关措施,对加强农产品贸易往来意义不大,B、D错误;消费观念是在当地自然环境、文化习俗等条件下人们长期养成的习惯,短期较难改变,C错误。]

(2024·宁波期中)下图为与2014年相比,2018年珠江—西江流域主要地市国内生产总值及制造业产值比重变化图。读图,完成6~7题。

6.有关图中制造业产值比重变化的叙述,正确的是( )

A.南宁增幅显著高于贵港

B.与国内生产总值存在负相关

C.云浮与佛山间差值最大

D.上升地市数量多于下降地市

7.为促进珠江—西江流域内部的产业协作,可采取的措施是( )

A.柳州重点转出先进制造业

B.广州大力引进轻型制造业

C.佛山加速发展科技服务业

D.百色加快承接金融服务业

√

√

6.C 7.C [第6题,读图可知,南宁产值比重增幅为-1%~0,贵港产值比重增幅为0~1%,南宁增幅低于贵港,A错误;佛山国内生产总值较高,制造业产值比重变化较大,不存在负相关,B错误;云浮产值比重下降最多,佛山产值比重上升最多,两者差值最大,C正确;图中产值比重上升地市有4个,下降地市有7个,下降地市多于上升地市,D错误。第7题,柳州制造业产值较高,且比重上升,应该重点发展先进制造业,不应该转出,A错误;广州制造业产值较高,但比重下降,说明制造业结构不合理,不能大力引进轻型制造业,需要加快产业转型,B错误;佛山制造业产值比重增长较快,需要加速发展科技服务业,C正确;百色制造业产值较低,且比重上升较慢,经济发展水平不高,不能承接金融服务业,D错误。]

二、非选择题(共2小题,共30分)

8.(2025·泰安模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

材料一 超大城市群是城市发展到高级阶段的空间组织形态,具有强烈的虹吸效应和辐射引领作用。其中“虹吸效应”是指区域中心城市利用自身的资源优势,将弱势地区城市的人口、资源等吸纳到自己的圈子当中。第七次人口普查的数据显示,上海对所有省份都为人口净流入状态。其中,常住地在上海的江苏人达到了179.83万人,占江苏外出人口的41.3%。

材料二 G60科创走廊由上海2016年首次提出,是沿G60高速公路在嘉兴、杭州布局产业区,现已拓展为“一廊九城”共建的多个先进制造业产业联盟。该走廊构建起“研发在上海、生产在当地”“孵化在上海、转化在当地”“前台在上海、后台在当地”的“科创飞地”模式,实现成本共担,利益共享,现已成为长三角地区高质量一体化发展的重要引擎。下图示意G60科创走廊。

(1)从劳动力资源角度,简析上海虹吸效应对江苏中小城市发展带来的不利影响。(6分)

(2)分析上海提出建设G60科创走廊的原因。(6分)

(3)从区域联系的角度,分析G60科创走廊对长三角区域协同发展的意义。(6分)

[解析] 第(1)题,在上海虹吸效应的影响下,江苏中小城市的劳动力流入上海,造成江苏中小城市劳动力减少,面临劳动力不足状况;上海虹吸效应对人才的吸引力大,高素质人才流入上海,造成江苏中小城市人才数量减少,不利于创新发展;人口迁出,城市人口规模缩小,影响城镇化进程。第(2)题,由材料可知,G60科创走廊是沿G60高速公路在嘉兴、杭州布局产业区。结合所学知识可知,上海是长江三角洲城市群的核心城市,经济发达,技术力量雄厚,科创资源丰富,但土地紧张,劳动力工资水平高,因此土地、劳动力等成本较高,需要向外转移部分产业;长三角地区靠近长江入海口,地理位置优越,地形平坦,交通便利,是我国最大的综合性工业基

地,产业基础好,市场广阔,为科创走廊的建设提供了有力的支撑;G60科创走廊由上海2016年首次提出,国家政策的支持也促进了科创走廊的建设。第(3)题,由材料可知,科创走廊构建起“研发在上海、生产在当地”“孵化在上海、转化在当地”“前台在上海、后台在当地”的“科创飞地”模式,能够加强区域间的信息交流与技术协作,促进区域科技创新能力的整体提升;走廊内各城市间充分发挥各自的优势,进行了合理的产业分工,大大地推动了区域产业结构升级和经济发展;科创走廊是沿G60高速公路在嘉兴、杭州布局产业区,能够带动沿线基础设施的互联互通,优化区域资源配置,从而实现长三角区域的协同发展。

[答案] (1)劳动力外流,面临劳动力不足状况;高素质人才减少,不利于创新发展;城市人口规模缩小,影响城镇化进程。

(2)上海经济发达,科创资源丰富,但土地、劳动力等成本较高,需要向外转移部分产业;长三角地区地理位置优越,交通便利,产业基础好,市场广阔,为科创走廊的建设提供了有力的支撑;国家政策的支持也促进了科创走廊的建设。

(3)科创走廊能够加强区域间的信息交流与技术协作,促进区域科技创新能力的整体提升;走廊内各城市间的分工协作能够发挥各自的优势,推动区域产业结构升级和经济发展;科创走廊的建设能够带动基础设施的互联互通,优化区域资源配置,从而实现长三角区域的协同发展。

9.阅读图文材料,回答下列问题。(12分)

山区过渡性地理空间,是指介于平原都市人口密集区(人文过程主导)与高山自然保留区(自然过程主导)之间,承载着小城镇与乡村、山区耕地、森林与草地等地域类型的地理空间。如何优化山区过渡性地理空间的土地功能格局,是确保山区可持续发展的关键问题。下图为山区过渡性地理空间示意图。

(1)从区域关联的角度,说明都市区盲目扩张对山区过渡性地理空间各地域类型的影响。(6分)

(2)土地利用功能是指人类从不同的土地利用过程中获得的直接或间接利益,包括生态服务功能、生活功能与生产功能。从生产功能角度,简述山区过渡性地理空间因地制宜实现乡村振兴的措施。(6分)

[解析] 第(1)题,都市区盲目扩张,周边乡村和小城镇的人口大量迁入、物资需求迅速增加,会对小城镇、乡村、耕地、森林、草地产生不良影响。从小城镇、乡村角度看,都市区盲目扩张,城镇化进程加快,乡村和小城镇人口大量外迁,会造成乡村空心化、耕地撂荒、小城镇收缩。从耕地、森林、草地角度看,城市人口迅速增加,物资需求增多,城郊农业会快速发展,原有耕地不足会导致毁林开荒、乳畜产品需求增加,引起过度放牧,进而造成森林面积减少、草场退化。

第(2)题,山区过渡性地区的乡村振兴需要加强基础设施建设,促进产业发展,提高收入,同时保持人地协调,不能破坏自然环境。从生产功能角度来看,应加强农田基本建设,提高耕地质量,有效提高耕地利用率,严禁无序开垦;鼓励发展农、林、牧、渔业多种经营,因地制宜,发展立体农业;保护山区自然景观,发展生态旅游业,既能保护自然环境,又能创造收入;发展农产品深加工,延长产业链,提高附加值,增加就业机会,提高农民经济收入。

[答案] (1)都市区盲目扩张,使乡村人口外迁,造成乡村空心化、耕地撂荒、小城镇收缩;物资需求增加,城郊农业发展,原有耕地不足会导致毁林开荒,造成森林减少、草场退化。

(2)加强农田基本建设,提高耕地质量,严禁无序开垦;鼓励农、林、牧、渔业多元发展,发展立体农业;保护山区自然景观,发展生态旅游业;发展农产品深加工,增加就业机会,提高农民经济收入。

谢 谢 !

同课章节目录