74 第三部分 第十四章 课时57 大都市的辐射功能 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019)

文档属性

| 名称 | 74 第三部分 第十四章 课时57 大都市的辐射功能 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

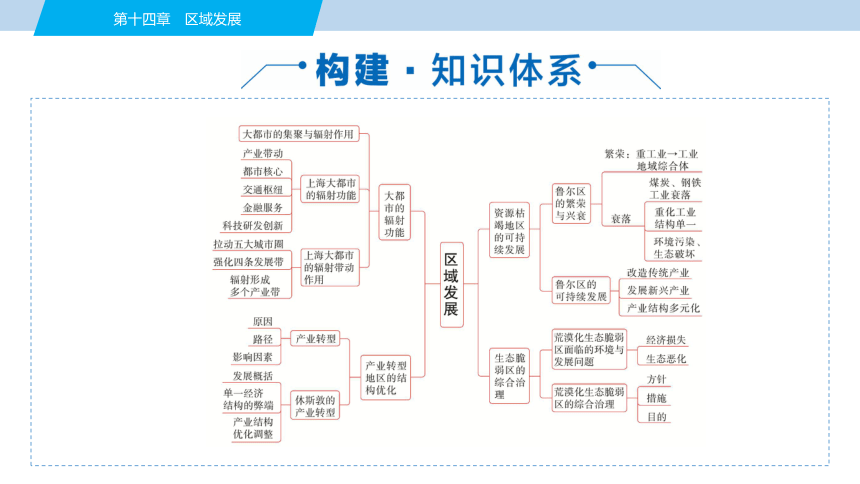

第三部分 区域发展

第十四章 区域发展

第十四章 区域发展

课程标准

1.以某大都市为例,从区域空间组织的视角出发,说明大都市辐射功能。

2.以某地区为例,分析地区产业结构变化过程及原因。

3.以某资源枯竭型城市为例,分析该类城市发展的方向。

4.以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题以及综合治理措施。

第十四章 区域发展

四层考查

【必备知识】 区域之间的空间组织;大都市的辐射功能;地区产业结构变化。资源枯竭型地区;资源枯竭型地区发展的方向;生态脆弱区;区域环境与发展问题;生态环境问题的治理措施。

【关键能力】 辨识大都市与其他城市的空间位置关系,综合分析大都市辐射功能;描述、归纳产业结构的空间动态过程,说明地区产业结构变化的原因;综合分析资源枯竭型地区的衰落原因及其转型策略;说明生态脆弱区的生态问题以及综合治理措施;培养空间想象能力、抽象思维能力、辩证思维能力。

第十四章 区域发展

四层考查

【学科素养】 能够分析和说明大都市辐射功能;能够从区域空间演变的视角,认识地区产业结构变化过程,综合分析区域的产业结构特征及产业升级的影响因素。能够正确解释、评析区域资源开发利用状况,解决资源枯竭型地区发展问题。认识某些生态脆弱区的分布,能够针对区域环境与发展问题找出综合治理措施。

【核心价值】 能够从“人和地的相互影响”的视角,认识大都市的环境问题,区域产业结构升级对区域协调发展的影响,理解生态脆弱区的环境与发展问题、资源开发的合理措施,树立人地协调观。

第十四章 区域发展

课时57 大都市的辐射功能

夯实·基础知识

任务1——认识大都市的集聚与辐射作用

1.简述

(1)什么是大都市?

提示:大都市是规模庞大、人口众多、经济发达、具备强大辐射带动功能的现代化城市区域,是城镇化发展到高级阶段的城市空间组织形式。

(2)大都市对周边地区的影响主要表现在哪些方面?

提示:首先起主导作用的是集聚,然后才是辐射带动作用,进而,中心城市与周边中小城市形成相互影响、相互依存的良性互动关系。

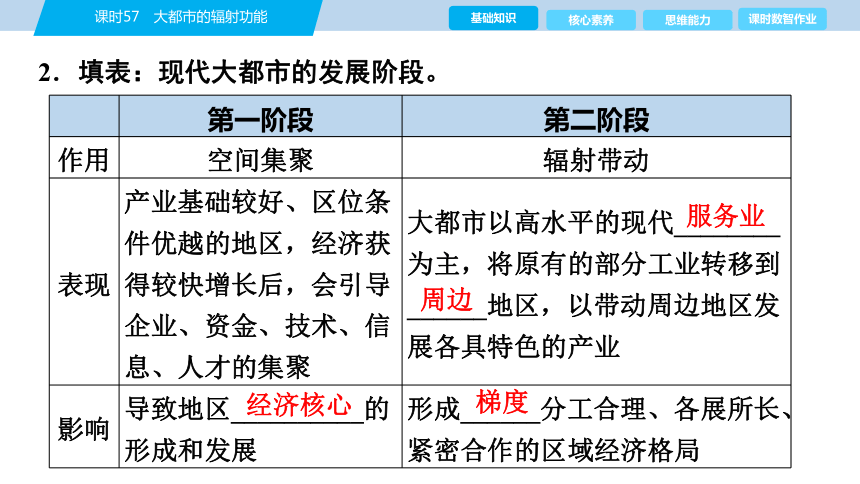

2.填表:现代大都市的发展阶段。

第一阶段 第二阶段

作用 空间集聚 辐射带动

表现 产业基础较好、区位条件优越的地区,经济获得较快增长后,会引导企业、资金、技术、信息、人才的集聚 大都市以高水平的现代________为主,将原有的部分工业转移到______地区,以带动周边地区发展各具特色的产业

影响 导致地区__________的形成和发展 形成______分工合理、各展所长、紧密合作的区域经济格局

服务业

周边

经济核心

梯度

任务2——理解大都市的辐射功能

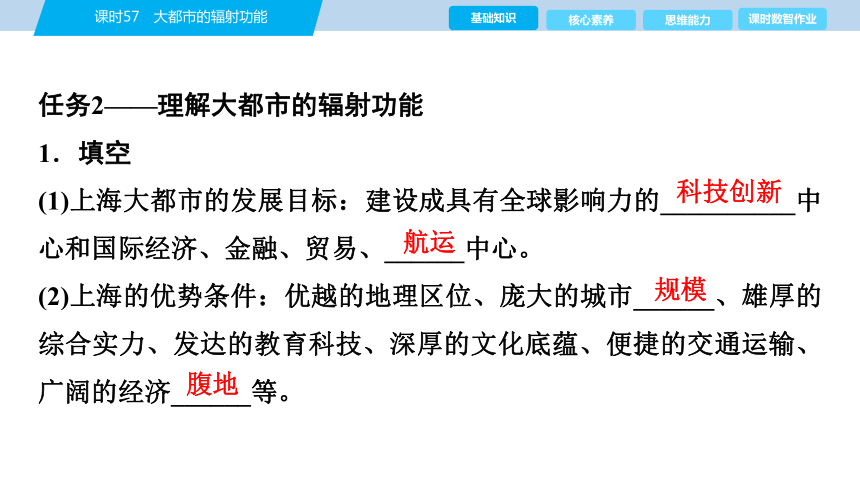

1.填空

(1)上海大都市的发展目标:建设成具有全球影响力的__________中心和国际经济、金融、贸易、______中心。

(2)上海的优势条件:优越的地理区位、庞大的城市______、雄厚的综合实力、发达的教育科技、深厚的文化底蕴、便捷的交通运输、广阔的经济______等。

科技创新

航运

规模

腹地

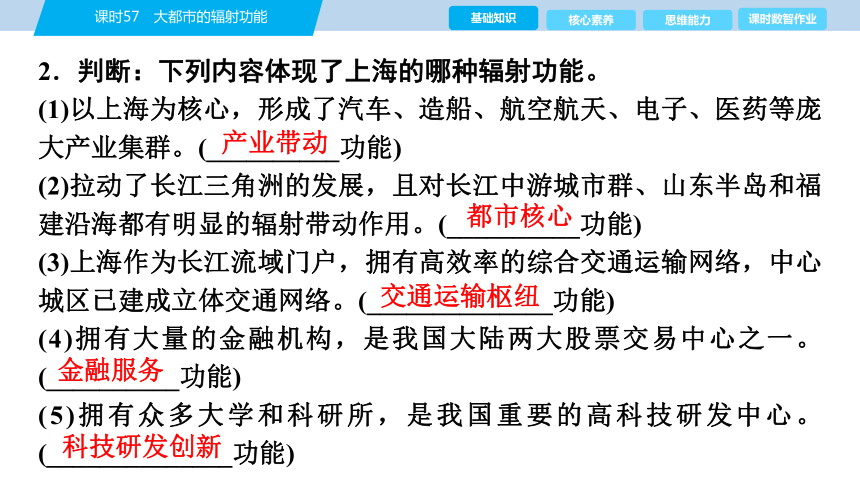

2.判断:下列内容体现了上海的哪种辐射功能。

(1)以上海为核心,形成了汽车、造船、航空航天、电子、医药等庞大产业集群。(__________功能)

(2)拉动了长江三角洲的发展,且对长江中游城市群、山东半岛和福建沿海都有明显的辐射带动作用。(__________功能)

(3)上海作为长江流域门户,拥有高效率的综合交通运输网络,中心城区已建成立体交通网络。(______________功能)

(4)拥有大量的金融机构,是我国大陆两大股票交易中心之一。(__________功能)

(5)拥有众多大学和科研所,是我国重要的高科技研发中心。(______________功能)

产业带动

都市核心

交通运输枢纽

金融服务

科技研发创新

任务3——说明上海大都市的辐射带动作用

1.填空

(1)形成“一核五圈四带”的网络化空间格局

①五圈:通过现代化的______________,上海拉动了南京城市圈、杭州城市圈、合肥城市圈、苏锡常城市圈、宁波城市圈的发展壮大。

②四带:强化了____________、沿江发展带、沪宁合杭甬发展带、沪杭金发展带的聚合发展。

交通运输网络

沿海发展带

2.简述:从对内和对外两个角度指出上海大都市发挥的“两个扇面”的作用。

提示:①对内主要影响长江下游地区以及周边地域,辐射区域腹地;②对外与亚太和欧洲的大城市保持商贸文化联系,连接全球网络。

衔接一 选择性必修2图2-9变式

为打造具有全球影响力的世界级城市群,构建上海大都市圈,2022年9月,上海、江苏、浙江三省市人民政府联合编制并印发了《上海大都市圈空间协同规划》,这是三省市深入落实长三角一体化发展国家战略的纲领性文件,规划范围包括上海+江苏无锡、常州、苏州、南通+浙江宁波、湖州、嘉兴、舟山,即“1+8”市域行政区域。据此完成1~3题。

1.上海大都市圈“1+8”市域行政区域( )

A.行政嵌套 B.等级相同

C.边界明确 D.服务范围相同

2.与北京相比,上海对周边城市的辐射带动作用更强,最主要的影响因素是( )

A.科技 B.产业结构

C.政策 D.交通

3.上海大都市圈空间协同发展的主要表现最可能是( )

A.虹吸效应 B.人口迁移

C.产业趋同 D.优势互补

√

√

√

1.C 2.B 3.D [第1题,据材料可知,组成上海大都市圈的“1+8”市域行政区域具有清晰的边界,C正确;组成上海大都市圈的“1+8”市域行政区域没有行政嵌套关系,A错误;包括上海、无锡、常州、苏州、南通、宁波、湖州、嘉兴、舟山在内的“1+8”市域行政区域,它们的城市等级是不相同的,B错误;组成上海大都市圈的“1+8”市域行政区域的服务范围是不同的,D错误。第2题,相比北京,上海对周边城市的辐射带动作用更强,原因主要是制造业比重更高,B正确;北京和上海的科技都很发达,政策优惠力度也很大,交通都很便利,所以科技、政策、交通都不是上海对周边城市辐射带动作用更强的主要原因,A、C、D错误。

第3题,上海大都市圈空间协同发展有利于圈内各城市优势互补,最大限度地促进本区域发展,D正确;虹吸效应是指中心区域城市能够将周边城市的优势资源吸引过来,使自己的经济实力能够发挥出最大的辐射带动作用,而上海大都市圈空间协同发展,是使各城市形成一批自己的优势行业和产业,有利于形成分工协作、优势互补的城市格局,不容易形成“虹吸效应”,A错误;上海大都市圈空间协同发展并不会造成大规模的人口迁移,B错误;上海大都市圈空间协同发展有利于圈内各城市分工协作、优势互补,并不是产业趋同发展,C错误。]

衔接二 选择性必修2活动变式

20世纪50—60年代,伦敦政府在离市中心50千米的半径内划分出核心区并建立了多座新城(卫星城)。在伦敦的辐射带动下,这些城市已发展为区域性中心城市。如图为伦敦都市圈分布图。读图,完成4~6题。

4.在核心区内建立新城的主要目的是( )

A.分散伦敦核心职能

B.降低新城人口密度

C.缓解中心城区压力

D.改善新城生态环境

5.不属于伦敦对周边卫星城辐射作用的是( )

A.完善基础设施 B.推动产业转出

C.促使人才流入 D.提供就业岗位

√

√

6.相比核心区,辐射区对伦敦发展的影响有( )

A.便于产业寻找新的发展机会

B.利于提高城市等级和完善城市体系

C.有利于承接新兴产业的转移

D.形成多中心网络型的城市空间结构

√

4.C 5.B 6.D [第4题,伦敦通过多种现代交通将卫星城连接起来,同时将部分人口、工业企业转移到卫星城,分散伦敦的部分功能,但不是核心功能,A错误,C正确;降低核心区的人口密度,B错误;新城生态相对较好,不需要改善,D错误。第5题,伦敦对周边卫星城的辐射作用:提供配套生产生活服务设施和就业岗位;促进卫星城基础设施的完善,促使人才流入,A、C、D都是伦敦对周边卫星城的辐射带动作用,不符合题意;产业由伦敦转入卫星城,而不是转出,B符合题意。第6题,随着伦敦建设的不断深入,城市经济结构逐渐完善,以发达的交通运输网络为依托,构建起各区域之间密切的联系,形成了多中心网络型空间格局,D正确;核心区相比辐射区产业发展更有优势,A错误;伦敦等级已经是最高,不能再提高,B错误;新兴产业不会转移,C错误。]

提升·核心素养

1.基于区域空间组织视角下的大都市辐射功能示意图

2.影响城市辐射功能的因素

因素 影响 表现

地理 位置 地理位置优越,腹地广阔,辐射范围大,发展条件优越,潜力大 优越的地理位置能极大地提高城市等级,扩大辐射范围,如上海市城市规模的变化过程与它所处的地理位置关系密切

因素 影响 表现

资源 因素 城市因大规模的产业集聚,使得资源需求扩大,促进更大范围内资源的开发利用 因产业集聚使城市所需资源的来源区扩大,促进了城市与区域之间的产业联系,增强了城市的辐射功能

交通 条件 位于交通枢纽上的城市能够通过发达的交通网络为更远的区域提供服务,使其服务范围扩大 铁路枢纽城市、公路枢纽城市、港口城市等,往往辐射功能相对较强

因素 影响 表现

人口 因素 城市的集聚作用对广大区域内的人口产生强大的吸引力 城市因产业集聚使人口大量聚集,城市的规模不断扩大,城市的辐射功能进一步增强,辐射范围会进一步扩大

经济发展水平 经济发展水平越高的地区,区域之间的经济关联程度越高,产业、资金、信息、人口、交通等经济要素的流动与联系越密切 经济发展水平越高的地区,交通运输网络越发达,信息交流密切、人口流动频繁、产业互动高效,城市的辐射功能越强

3.大都市辐射与区域协调发展

培养·思维能力

(2022·山东卷)双核结构是指在某区域内由区域中心城市和港口门户城市及其连线构成轴线,由此引领和推动所在区域发展的一种空间结构现象。如图为沈阳—大连双核结构示意图。读图,完成(1)~(2)题。

(1)沈阳—大连双核结构的形成,主要是因为两城市( )

A.在区位和功能上存在互补

B.在地域文化方面存在互补

C.交通便捷且空间距离较近

D.社会经济发展的水平相近

(2)沈阳—大连双核结构有利于( )

①促进大连市建成东北地区中心城市 ②促进沈阳—大连区域经济协同发展 ③增强沈阳市对辽中南地区的辐射功能 ④提高沈阳和大连两城市传统工业比重

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

√

√

【解题导引】

(1)双核结构的含义是“某区域内由区域中心城市和港口门户城市及其连线构成轴线”→沈阳为区域中心城市、大连为港口门户城市→两城市区位和功能互补

(2)双核结构,城市功能互补→促进城市间的协同发展→区域中心城市的辐射功能拓展、增强

结合图文材料,指出与大连相比,沈阳可以成为国家级都市圈中心城市的优势。

提示:相较于大连,沈阳地理位置更靠近内陆,是东北区域交通枢纽,城市经济辐射范围更广,有利于带动东北内陆地区经济发展;沈阳是辽宁省省会城市,行政级别高。

视角一 城市的辐射功能及其特点

(2024·龙岩模拟)城市群作为经济发展和融合的新形式,是当前城市和国家参与全球竞争最主要的载体。未来城市之间的竞争已经不再是城市与城市、区域与区域的竞争,而是城市群与城市群之间的竞争。如图示意我国七大城市群可持续竞争力内部差异,其差异数值大小与内部辐射带动作用呈负相关。读图,完成1~3题。

1.下列城市群内部辐射带动作用最弱的是( )

A.成渝城市群 B.粤港澳大湾区

C.关中城市群 D.长三角城市群

2.城市群可持续竞争力的提升有助于( )

A.扩大内部各城市间经济差异

B.促进中心城市服务功能疏解

C.增强城市群的辐射带动作用

D.破解城乡区域发展二元结构

√

√

3.缩小城市群可持续竞争力内部差异的可行性措施是( )

A.鼓励城市间人员自由流动

B.注重打造宜居型中心城市

C.激发城市群内经济发展活力

D.推动各城市之间产业协作

√

1.A 2.C 3.D [第1题,根据材料可知,可持续竞争力内部差异数值大小与内部辐射带动作用呈负相关,成渝城市群内部差异数值最大,故其辐射带动作用最弱,A正确。第2题,城市群可持续竞争力提升,会使内部各城市间经济发展差异缩小,有助于促进中心城市服务功能增强,A、B错误;城市群的辐射带动作用增强,C正确;无法破解城乡区域发展二元结构,D错误。第3题,城市群中人员可以自由流动,只是受经济发达的城市吸引,流动具有一定倾向性,不利于缩小内部差异,A错误;注重打造宜居型中心城市,对城市群中其他城市的带动作用较小,不会缩小内部差异,B错误;激发城市群内经济发展活力非具体措施,可行性不高,C错误;推动各城市之间产业协作,使各城市优势互补,促进经济一体化发展,可缩小城市群内部差异,D正确。]

视角二 影响城市辐射功能的因素

(2024·成都期末)城市辐射能力可从经济发展、科技文化、城市规模、对外联系等方面进行量化分析。如表示意2019年我国西部地区部分省会城市辐射能力及其影响因子。影响因子数值越大,对辐射能力影响越大。据此完成4~5题。

城市 辐射能力影响因子 辐射

能力

经济 发展 科技 文化 城市 规模 对外 联系

西安 0.251 0.150 0.055 0.088 0.169

兰州 0.153 0.054 0.047 0.072 0.094

乌鲁 木齐 0.150 0.025 0.053 0.069 0.094

西宁 0.110 0.014 0.045 0.066 0.074

4.西宁辐射能力较弱的根本原因是( )

A.经济发展水平较低

B.城市用地规模较小

C.交通发展相对滞后

D.对外联系程度较低

5.兰州对西安、西宁、乌鲁木齐的辐射影响中,对西宁最强,其主要原因是二者( )

A.经济互补性强 B.城市功能差异大

C.城市规模相近 D.空间距离较近

√

√

4.A 5.D [第4题,经济发展是城市辐射能力的核心因素。西宁在经济发展这一影响因子上数值较低,经济发展水平落后会导致产业不发达、就业机会少、市场规模小等一系列问题,从而限制了城市对周边地区的辐射带动作用,是西宁辐射能力较弱的根本原因,A正确;经济发展缓慢会限制城市的扩张和用地规模的扩大,但用地规模小不是西宁辐射能力弱的根本原因,B错误;交通建设需要资金和产业支撑,经济落后会制约交通的发展,所以交通不是根本原因,C错误;对外联系程度低是经济发展不足的表现之一,经济不发达会导致贸易、交流等对外联系活动受限,D错误。

第5题,空间距离近使得兰州与西宁之间的人员流动、物资运输、信息传递等成本更低,交流更加便捷频繁,从而使兰州对西宁的辐射影响更强,D正确;材料没有明确信息表明兰州与西宁的经济互补性强于与其他城市,A错误;如果功能差异不能形成有效的互补和协同,也不一定能增强辐射作用,B错误;城市规模只是辐射能力的一个方面,不是决定辐射影响强度的关键因素,C错误。]

(建议用时:30分钟,分值:59分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·梅州期末)深圳与其他城市间的技术转移按流动方向可分为辐射和集聚。辐射专利是指向其他城市转移的技术专利,集聚专利是指吸收其他城市转移的技术专利。下表为深圳与粤港澳大湾区其他城市技术转移情况统计。据此完成1~2题。

课时数智作业(五十七) 大都市的辐射功能

阶段 类别 香港 广州 佛山 惠州 东莞 其他 合计

第一阶段(1994— 2007年) 辐射 专利项 13 138 17 108 287 159 722

集聚 专利项 34 69 7 12 48 18 188

阶段 类别 香港 广州 佛山 惠州 东莞 其他 合计

第二阶段 (2008— 2013年) 辐射 专利项 118 1 228 194 714 1 039 739 4 032

集聚 专利项 180 390 130 246 460 139 1 545

阶段 类别 香港 广州 佛山 惠州 东莞 其他 合计

第三阶段 (2014— 2019年) 辐射 专利项 48 693 263 708 1 747 667 4 126

集聚 专利项 103 1 002 220 588 1 002 417 3 332

1.深圳的技术转移流动( )

A.辐射强于集聚 B.集聚强于辐射

C.向广州转移增多 D.与香港联系增强

2.相较于广州,东莞与深圳的技术联系更为紧密,是因为东莞

( )

A.城市等级高 B.消费市场广

C.距离深圳更近 D.技术人才多

√

√

1.A 2.C [第1题,读表格信息可知,深圳的技术转移流动辐射(722、4 032、4 126)强于集聚(188、1 545、3 332),A正确,B错误;由材料可知,辐射专利是指向其他城市转移的技术专利,向广州的辐射专利项先增加再减少(三阶段分别为138、1 228、693),表明向广州转移先增后减,C错误;辐射与集聚专利项反映了两地的联系,故与香港的联系先增强再减弱(三阶段分别为47、298、151),D错误。第2题,相较于广州,东莞与深圳的技术联系更为紧密,主要是因为东莞距深圳更近,C正确;与东莞相比,广州是广东的省会城市,城市等级更高,人口更多,消费市场更广,教育更发达,技术人才更多,A、B、D错误。]

(2025·嘉兴模拟)大城市对周边城市的辐射带动作用存在虹吸效应与溢出效应,如图为中心城市的虹吸与溢出效应示意图。读图,完成3~4题。

3.下列地理要素流动方向分别符合虹吸与溢出方向的是( )

A.土地、劳动力 B.劳动力、资金

C.资金、矿产资源 D.矿产资源、土地

4.图中相关效应实现的载体是( )

A.相同的文化 B.优惠的政策

C.丰富的资源 D.便利的交通

√

√

3.B 4.D [第3题,结合图文信息可知,中心城市虹吸周边城市,中心城市经济发达,就业机会多,虹吸大量劳动力进入,B正确;土地无法虹吸进入中心城市,A错误;中心城市溢出到周边城市主要是资金,D错误;经济发达的中心城市对矿产资源需求量较大,不太可能是溢出,C错误。第4题,图中相关效应是中心城市虹吸周边城市劳动力、矿产资源等,中心城市溢出资金、优惠政策、产业、人才等,实现中心城市和周边城市之间的联系主要依赖城市之间便利的交通,D正确;相同的文化、优惠的政策和丰富的资源只是城市之间联系的影响因素,而不是中心城市对周边城市的虹吸和溢出效应的载体,A、B、C错误。]

(2024·郑州期末)洛阳市是全国重要的新型工业城市、先进制造业基地和中西部区域物流枢纽。近年来,洛阳被定位为“副中心城市”,与郑州(全国重要的现代物流中心、区域性金融中心、先进制造业基地和科技创新基地)错位发展,协调联动,共同打造引领全省发展的“双引擎”。2021年,经国务院批准,洛阳市调整了部分行政区域,撤销县级偃师市,设立洛阳市偃师区,撤销孟津县、洛阳市吉利区,设立洛阳市孟津区。据此完成5~7题。

5.为落实洛阳与郑州错位、协调发展,洛阳应重点强化( )

A.交通辐射功能 B.制造业辐射功能

C.金融辐射能力 D.科技文化辐射功能

6.2021年洛阳市行政区域调整的意义是( )

A.增加洛阳市总人口

B.扩大市区腹地范围

C.推进逆城市化进程

D.实现该地产业升级

√

√

7.郑州和洛阳的“双引擎”发展可能会( )

A.抑制河南省中小城市的发展

B.抑制人口在河南省内的流动

C.促进产业向河南省南部转移

D.促进各具特色产业体系形成

√

5.B 6.B 7.D [第5题,根据材料,洛阳是全国重要的新型工业城市、先进制造业基地和中西部区域物流枢纽,近年来被定位为“副中心城市”,与郑州错位发展,协调联动,共同打造引领全省发展的“双引擎”。因此,洛阳应重点强化制造业辐射功能,与郑州形成互补,B正确;洛阳在交通、金融、科技文化方面均不如郑州,A、C、D错误。第6题,2021年洛阳市行政区域调整的意义是扩大市区腹地范围。撤销县级偃师市,设立洛阳市偃师区,撤销孟津县、洛阳市吉利区,设立洛阳市孟津区,这些调整有助于扩大洛阳市的行政区划,增强其对周边地区的辐射能力,为洛阳与郑州

错位、协调发展提供更大的空间和腹地支持,B正确;行政区域调整不能直接增加人口、推动逆城市化、实现产业升级,A、C、D错误。故选B。第7题,郑州和洛阳的“双引擎”发展能充分发挥两城市的辐射带动作用,促进区域产业分工与合作,促进各具特色产业体系形成,D正确;郑州和洛阳的“双引擎”发展能辐射带动中小城市的发展,加快人口在河南省内的流动,促进部分产业向洛阳市周边转移,洛阳位于河南中西部,而不是南部,A、B、C错误。]

二、非选择题(共2小题,共38分)

8.(2025·南昌模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

城市能级的大小主要体现在经济功能(集聚—扩散能力)、创新功能(科技创新辐射能力)和服务功能(基础支撑能力)。宁德市地处中国大陆黄金海岸线中段,具备北承南接、西进东出的独特区位优势。该城市自然资源生态禀赋良好,山海特色鲜明,沿海多山地,地貌以山地、丘陵为主,林地占68.73%,呈现“九山半水半分田”的形态,属典型的山海组团型城市。自1999 年以来,宁德市培育形成了锂电新能源、新能源汽车、不锈钢新材料和铜材料等具有国际竞争力的主导产业集群。下图示意宁德市工业区用地现状和工业区用地建议模式。

(1)说明限制宁德市城市能级提升的瓶颈。(6分)

(2)对比宁德市工业区用地现状和建议模式,说明建议模式的优势。(6分)

(3)为提高宁德市的城市能级,请提出合理措施。(6分)

[解析] 第(1)题,由材料“山海特色鲜明,沿海多山地,地貌以山地、丘陵为主”说明地形和地形格局对城市拓展空间限制较大,城区可拓展范围有限,建设用地紧缺,影响经济功能的提升;“典型的山海组团型城市”说明当地城市平面布局被地形分隔,城区面积较小且分散,中心城区首位度不突出,主城区经济辐射能力有限,影响经济功能和创新功能的提升;复杂的地形地貌造成区域交通廊道受自然山水阻隔,基础设施建设投入大,影响城市服务功能的提升。

第(2)题,对比现状图与建议模式图可以发现,在城市建设用地极度紧缺的情况下,建议模式空间复合布局紧凑,提高了工业园区土地利用率,缓解城市用地紧缺现状;与现状稍显随意杂乱相比,建议模式则优化了工业空间布局,淘汰了部分落后产能,有限的土地效能大大提高;高效率的土地利用,能承载更多的关联企业链式发展,集聚使园区企业联系紧密,组织管理高效,形成强大的规模效应。

第(3)题,材料指出城市能级大小由城市的集聚—扩散能力、科技创新辐射能力和基础支撑能力三方面功能组成,这也就指明了提高宁德市城市能级的方向和途径。由于城市被自然山水分隔,一定程度影响了“交通服务”这项基础支撑能力,进而制约集聚—扩散能力,所以首先就得加强城市组团联系,优化交通,改善城市内部道路网系统;其次,科技创新辐射能力的提升上应加速培育金融商务、数字经济、智能制造等生产性服务业,提高城市产业创新力和核心城市辐射能力;第三,提升基础支撑力应优化配置和综合利用当地的优势资源,上好城市生态人文双优的底色,中心城区应融合滨海资源、历史人文和生态特色,打造滨海生态休闲旅游胜地,增强山海资源价值转化;保护山水格局,完善河湖水系,提高城市生态环境效益。

[答案] (1)城区可拓展范围有限,建设用地紧缺;城区面积较小且分散,中心城区首位度不突出,主城区经济辐射能力有限;区域交通廊道受自然山水阻隔,基础设施建设投入大。

(2)提高工业区土地利用率,缓解城市用地紧缺现状;优化工业布局,淘汰落后产能;企业集聚发展,联系紧密,组织管理高效。

(3)加强城市组团联系,优化交通,改善城市内部道路网系统;中心城区应融合滨海资源、历史人文和生态特色,打造滨海生态休闲旅游胜地,增强山海资源价值转化;培育金融商务、数字经济、智能制造等生产性服务业,提高城市产业创新力和核心城市辐射能力;保护山水格局,完善河湖水系,提高城市生态环境效益。

9.(2024·潍坊期末)阅读图文材料,回答下列问题。(20分)

淮海城市群地处苏、鲁、豫、皖接壤地带,皖北、苏北、鲁南、豫东的8个城市组成了淮海城市群核心区,都是所在省份经济欠发达地区。淮海城市群的中心城市为江苏省徐州市,是国家综合交通枢纽,华东重要门户城市。下图示意淮海城市群位置。

(1)从地理位置的角度,分析淮海城市群核心区经济欠发达的原因。(6分)

(2)说明徐州市作为国家综合交通枢纽在淮海城市群发展中的辐射带动作用。(8分)

(3)说明淮海城市群对徐州市自身发展的意义。(6分)

[解析] 第(1)题,题干要求从“地理位置”的角度,分析该区域经济欠发达的原因,因此主要从城市的相对位置角度考虑。根据材料“淮海城市群地处苏、鲁、豫、皖接壤地带”可知,淮海城市群核心区距离各省的省会城市或经济中心城市较远,接受的辐射带动作用小,因此经济欠发达;位于各省边界地带,位置相对偏远,远离经济发达地区,且交通相对不便,与省内其他城市联系相对较少。第(2)题,根据材料“……江苏省徐州市,是国家综合交通枢纽,华东重要门户城市”可知,徐州市的交通枢纽地位明显高于周边地区,在淮海城市群发展中发挥着重要的辐射带动作用。交通运输对城市发展的辐射带动作用可以从产业联系发展、要素联系与流动等角度分析。

第(3)题,城市群是在特定地域范围内,以1个及以上特大城市为核心,多个城市为构成单元,依托发达的交通通信等基础设施网络所形成的空间组织紧凑、经济联系紧密并实现高度一体化的城市群体。淮海城市群的中心城市是江苏徐州市,对徐州市自身发展的意义主要从经济角度阐述。

[答案] (1)距离省会城市或经济中心城市较远,接受的辐射带动作用小;均位于各省边界地带,与省内其他城市联系相对较少。

(2)徐州市作为国家综合交通枢纽,交通枢纽地位明显高于周边地区;通过便利完善的交通网络加强城市群内部要素联系,促进产业合作与分工,推动区域经济一体化;有利于增强与周边城市群之间的联系,促进区际物资、人才等要素流动。

(3)城市群的建设减少了行政壁垒,加强了徐州市与其他城市间的联系;城市群为徐州市带来大量人流和物流,扩大了腹地范围,成为徐州市发展的依托;城市之间加强产业分工合作,促进徐州市产业升级。

谢 谢 !

第三部分 区域发展

第十四章 区域发展

第十四章 区域发展

课程标准

1.以某大都市为例,从区域空间组织的视角出发,说明大都市辐射功能。

2.以某地区为例,分析地区产业结构变化过程及原因。

3.以某资源枯竭型城市为例,分析该类城市发展的方向。

4.以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题以及综合治理措施。

第十四章 区域发展

四层考查

【必备知识】 区域之间的空间组织;大都市的辐射功能;地区产业结构变化。资源枯竭型地区;资源枯竭型地区发展的方向;生态脆弱区;区域环境与发展问题;生态环境问题的治理措施。

【关键能力】 辨识大都市与其他城市的空间位置关系,综合分析大都市辐射功能;描述、归纳产业结构的空间动态过程,说明地区产业结构变化的原因;综合分析资源枯竭型地区的衰落原因及其转型策略;说明生态脆弱区的生态问题以及综合治理措施;培养空间想象能力、抽象思维能力、辩证思维能力。

第十四章 区域发展

四层考查

【学科素养】 能够分析和说明大都市辐射功能;能够从区域空间演变的视角,认识地区产业结构变化过程,综合分析区域的产业结构特征及产业升级的影响因素。能够正确解释、评析区域资源开发利用状况,解决资源枯竭型地区发展问题。认识某些生态脆弱区的分布,能够针对区域环境与发展问题找出综合治理措施。

【核心价值】 能够从“人和地的相互影响”的视角,认识大都市的环境问题,区域产业结构升级对区域协调发展的影响,理解生态脆弱区的环境与发展问题、资源开发的合理措施,树立人地协调观。

第十四章 区域发展

课时57 大都市的辐射功能

夯实·基础知识

任务1——认识大都市的集聚与辐射作用

1.简述

(1)什么是大都市?

提示:大都市是规模庞大、人口众多、经济发达、具备强大辐射带动功能的现代化城市区域,是城镇化发展到高级阶段的城市空间组织形式。

(2)大都市对周边地区的影响主要表现在哪些方面?

提示:首先起主导作用的是集聚,然后才是辐射带动作用,进而,中心城市与周边中小城市形成相互影响、相互依存的良性互动关系。

2.填表:现代大都市的发展阶段。

第一阶段 第二阶段

作用 空间集聚 辐射带动

表现 产业基础较好、区位条件优越的地区,经济获得较快增长后,会引导企业、资金、技术、信息、人才的集聚 大都市以高水平的现代________为主,将原有的部分工业转移到______地区,以带动周边地区发展各具特色的产业

影响 导致地区__________的形成和发展 形成______分工合理、各展所长、紧密合作的区域经济格局

服务业

周边

经济核心

梯度

任务2——理解大都市的辐射功能

1.填空

(1)上海大都市的发展目标:建设成具有全球影响力的__________中心和国际经济、金融、贸易、______中心。

(2)上海的优势条件:优越的地理区位、庞大的城市______、雄厚的综合实力、发达的教育科技、深厚的文化底蕴、便捷的交通运输、广阔的经济______等。

科技创新

航运

规模

腹地

2.判断:下列内容体现了上海的哪种辐射功能。

(1)以上海为核心,形成了汽车、造船、航空航天、电子、医药等庞大产业集群。(__________功能)

(2)拉动了长江三角洲的发展,且对长江中游城市群、山东半岛和福建沿海都有明显的辐射带动作用。(__________功能)

(3)上海作为长江流域门户,拥有高效率的综合交通运输网络,中心城区已建成立体交通网络。(______________功能)

(4)拥有大量的金融机构,是我国大陆两大股票交易中心之一。(__________功能)

(5)拥有众多大学和科研所,是我国重要的高科技研发中心。(______________功能)

产业带动

都市核心

交通运输枢纽

金融服务

科技研发创新

任务3——说明上海大都市的辐射带动作用

1.填空

(1)形成“一核五圈四带”的网络化空间格局

①五圈:通过现代化的______________,上海拉动了南京城市圈、杭州城市圈、合肥城市圈、苏锡常城市圈、宁波城市圈的发展壮大。

②四带:强化了____________、沿江发展带、沪宁合杭甬发展带、沪杭金发展带的聚合发展。

交通运输网络

沿海发展带

2.简述:从对内和对外两个角度指出上海大都市发挥的“两个扇面”的作用。

提示:①对内主要影响长江下游地区以及周边地域,辐射区域腹地;②对外与亚太和欧洲的大城市保持商贸文化联系,连接全球网络。

衔接一 选择性必修2图2-9变式

为打造具有全球影响力的世界级城市群,构建上海大都市圈,2022年9月,上海、江苏、浙江三省市人民政府联合编制并印发了《上海大都市圈空间协同规划》,这是三省市深入落实长三角一体化发展国家战略的纲领性文件,规划范围包括上海+江苏无锡、常州、苏州、南通+浙江宁波、湖州、嘉兴、舟山,即“1+8”市域行政区域。据此完成1~3题。

1.上海大都市圈“1+8”市域行政区域( )

A.行政嵌套 B.等级相同

C.边界明确 D.服务范围相同

2.与北京相比,上海对周边城市的辐射带动作用更强,最主要的影响因素是( )

A.科技 B.产业结构

C.政策 D.交通

3.上海大都市圈空间协同发展的主要表现最可能是( )

A.虹吸效应 B.人口迁移

C.产业趋同 D.优势互补

√

√

√

1.C 2.B 3.D [第1题,据材料可知,组成上海大都市圈的“1+8”市域行政区域具有清晰的边界,C正确;组成上海大都市圈的“1+8”市域行政区域没有行政嵌套关系,A错误;包括上海、无锡、常州、苏州、南通、宁波、湖州、嘉兴、舟山在内的“1+8”市域行政区域,它们的城市等级是不相同的,B错误;组成上海大都市圈的“1+8”市域行政区域的服务范围是不同的,D错误。第2题,相比北京,上海对周边城市的辐射带动作用更强,原因主要是制造业比重更高,B正确;北京和上海的科技都很发达,政策优惠力度也很大,交通都很便利,所以科技、政策、交通都不是上海对周边城市辐射带动作用更强的主要原因,A、C、D错误。

第3题,上海大都市圈空间协同发展有利于圈内各城市优势互补,最大限度地促进本区域发展,D正确;虹吸效应是指中心区域城市能够将周边城市的优势资源吸引过来,使自己的经济实力能够发挥出最大的辐射带动作用,而上海大都市圈空间协同发展,是使各城市形成一批自己的优势行业和产业,有利于形成分工协作、优势互补的城市格局,不容易形成“虹吸效应”,A错误;上海大都市圈空间协同发展并不会造成大规模的人口迁移,B错误;上海大都市圈空间协同发展有利于圈内各城市分工协作、优势互补,并不是产业趋同发展,C错误。]

衔接二 选择性必修2活动变式

20世纪50—60年代,伦敦政府在离市中心50千米的半径内划分出核心区并建立了多座新城(卫星城)。在伦敦的辐射带动下,这些城市已发展为区域性中心城市。如图为伦敦都市圈分布图。读图,完成4~6题。

4.在核心区内建立新城的主要目的是( )

A.分散伦敦核心职能

B.降低新城人口密度

C.缓解中心城区压力

D.改善新城生态环境

5.不属于伦敦对周边卫星城辐射作用的是( )

A.完善基础设施 B.推动产业转出

C.促使人才流入 D.提供就业岗位

√

√

6.相比核心区,辐射区对伦敦发展的影响有( )

A.便于产业寻找新的发展机会

B.利于提高城市等级和完善城市体系

C.有利于承接新兴产业的转移

D.形成多中心网络型的城市空间结构

√

4.C 5.B 6.D [第4题,伦敦通过多种现代交通将卫星城连接起来,同时将部分人口、工业企业转移到卫星城,分散伦敦的部分功能,但不是核心功能,A错误,C正确;降低核心区的人口密度,B错误;新城生态相对较好,不需要改善,D错误。第5题,伦敦对周边卫星城的辐射作用:提供配套生产生活服务设施和就业岗位;促进卫星城基础设施的完善,促使人才流入,A、C、D都是伦敦对周边卫星城的辐射带动作用,不符合题意;产业由伦敦转入卫星城,而不是转出,B符合题意。第6题,随着伦敦建设的不断深入,城市经济结构逐渐完善,以发达的交通运输网络为依托,构建起各区域之间密切的联系,形成了多中心网络型空间格局,D正确;核心区相比辐射区产业发展更有优势,A错误;伦敦等级已经是最高,不能再提高,B错误;新兴产业不会转移,C错误。]

提升·核心素养

1.基于区域空间组织视角下的大都市辐射功能示意图

2.影响城市辐射功能的因素

因素 影响 表现

地理 位置 地理位置优越,腹地广阔,辐射范围大,发展条件优越,潜力大 优越的地理位置能极大地提高城市等级,扩大辐射范围,如上海市城市规模的变化过程与它所处的地理位置关系密切

因素 影响 表现

资源 因素 城市因大规模的产业集聚,使得资源需求扩大,促进更大范围内资源的开发利用 因产业集聚使城市所需资源的来源区扩大,促进了城市与区域之间的产业联系,增强了城市的辐射功能

交通 条件 位于交通枢纽上的城市能够通过发达的交通网络为更远的区域提供服务,使其服务范围扩大 铁路枢纽城市、公路枢纽城市、港口城市等,往往辐射功能相对较强

因素 影响 表现

人口 因素 城市的集聚作用对广大区域内的人口产生强大的吸引力 城市因产业集聚使人口大量聚集,城市的规模不断扩大,城市的辐射功能进一步增强,辐射范围会进一步扩大

经济发展水平 经济发展水平越高的地区,区域之间的经济关联程度越高,产业、资金、信息、人口、交通等经济要素的流动与联系越密切 经济发展水平越高的地区,交通运输网络越发达,信息交流密切、人口流动频繁、产业互动高效,城市的辐射功能越强

3.大都市辐射与区域协调发展

培养·思维能力

(2022·山东卷)双核结构是指在某区域内由区域中心城市和港口门户城市及其连线构成轴线,由此引领和推动所在区域发展的一种空间结构现象。如图为沈阳—大连双核结构示意图。读图,完成(1)~(2)题。

(1)沈阳—大连双核结构的形成,主要是因为两城市( )

A.在区位和功能上存在互补

B.在地域文化方面存在互补

C.交通便捷且空间距离较近

D.社会经济发展的水平相近

(2)沈阳—大连双核结构有利于( )

①促进大连市建成东北地区中心城市 ②促进沈阳—大连区域经济协同发展 ③增强沈阳市对辽中南地区的辐射功能 ④提高沈阳和大连两城市传统工业比重

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

√

√

【解题导引】

(1)双核结构的含义是“某区域内由区域中心城市和港口门户城市及其连线构成轴线”→沈阳为区域中心城市、大连为港口门户城市→两城市区位和功能互补

(2)双核结构,城市功能互补→促进城市间的协同发展→区域中心城市的辐射功能拓展、增强

结合图文材料,指出与大连相比,沈阳可以成为国家级都市圈中心城市的优势。

提示:相较于大连,沈阳地理位置更靠近内陆,是东北区域交通枢纽,城市经济辐射范围更广,有利于带动东北内陆地区经济发展;沈阳是辽宁省省会城市,行政级别高。

视角一 城市的辐射功能及其特点

(2024·龙岩模拟)城市群作为经济发展和融合的新形式,是当前城市和国家参与全球竞争最主要的载体。未来城市之间的竞争已经不再是城市与城市、区域与区域的竞争,而是城市群与城市群之间的竞争。如图示意我国七大城市群可持续竞争力内部差异,其差异数值大小与内部辐射带动作用呈负相关。读图,完成1~3题。

1.下列城市群内部辐射带动作用最弱的是( )

A.成渝城市群 B.粤港澳大湾区

C.关中城市群 D.长三角城市群

2.城市群可持续竞争力的提升有助于( )

A.扩大内部各城市间经济差异

B.促进中心城市服务功能疏解

C.增强城市群的辐射带动作用

D.破解城乡区域发展二元结构

√

√

3.缩小城市群可持续竞争力内部差异的可行性措施是( )

A.鼓励城市间人员自由流动

B.注重打造宜居型中心城市

C.激发城市群内经济发展活力

D.推动各城市之间产业协作

√

1.A 2.C 3.D [第1题,根据材料可知,可持续竞争力内部差异数值大小与内部辐射带动作用呈负相关,成渝城市群内部差异数值最大,故其辐射带动作用最弱,A正确。第2题,城市群可持续竞争力提升,会使内部各城市间经济发展差异缩小,有助于促进中心城市服务功能增强,A、B错误;城市群的辐射带动作用增强,C正确;无法破解城乡区域发展二元结构,D错误。第3题,城市群中人员可以自由流动,只是受经济发达的城市吸引,流动具有一定倾向性,不利于缩小内部差异,A错误;注重打造宜居型中心城市,对城市群中其他城市的带动作用较小,不会缩小内部差异,B错误;激发城市群内经济发展活力非具体措施,可行性不高,C错误;推动各城市之间产业协作,使各城市优势互补,促进经济一体化发展,可缩小城市群内部差异,D正确。]

视角二 影响城市辐射功能的因素

(2024·成都期末)城市辐射能力可从经济发展、科技文化、城市规模、对外联系等方面进行量化分析。如表示意2019年我国西部地区部分省会城市辐射能力及其影响因子。影响因子数值越大,对辐射能力影响越大。据此完成4~5题。

城市 辐射能力影响因子 辐射

能力

经济 发展 科技 文化 城市 规模 对外 联系

西安 0.251 0.150 0.055 0.088 0.169

兰州 0.153 0.054 0.047 0.072 0.094

乌鲁 木齐 0.150 0.025 0.053 0.069 0.094

西宁 0.110 0.014 0.045 0.066 0.074

4.西宁辐射能力较弱的根本原因是( )

A.经济发展水平较低

B.城市用地规模较小

C.交通发展相对滞后

D.对外联系程度较低

5.兰州对西安、西宁、乌鲁木齐的辐射影响中,对西宁最强,其主要原因是二者( )

A.经济互补性强 B.城市功能差异大

C.城市规模相近 D.空间距离较近

√

√

4.A 5.D [第4题,经济发展是城市辐射能力的核心因素。西宁在经济发展这一影响因子上数值较低,经济发展水平落后会导致产业不发达、就业机会少、市场规模小等一系列问题,从而限制了城市对周边地区的辐射带动作用,是西宁辐射能力较弱的根本原因,A正确;经济发展缓慢会限制城市的扩张和用地规模的扩大,但用地规模小不是西宁辐射能力弱的根本原因,B错误;交通建设需要资金和产业支撑,经济落后会制约交通的发展,所以交通不是根本原因,C错误;对外联系程度低是经济发展不足的表现之一,经济不发达会导致贸易、交流等对外联系活动受限,D错误。

第5题,空间距离近使得兰州与西宁之间的人员流动、物资运输、信息传递等成本更低,交流更加便捷频繁,从而使兰州对西宁的辐射影响更强,D正确;材料没有明确信息表明兰州与西宁的经济互补性强于与其他城市,A错误;如果功能差异不能形成有效的互补和协同,也不一定能增强辐射作用,B错误;城市规模只是辐射能力的一个方面,不是决定辐射影响强度的关键因素,C错误。]

(建议用时:30分钟,分值:59分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·梅州期末)深圳与其他城市间的技术转移按流动方向可分为辐射和集聚。辐射专利是指向其他城市转移的技术专利,集聚专利是指吸收其他城市转移的技术专利。下表为深圳与粤港澳大湾区其他城市技术转移情况统计。据此完成1~2题。

课时数智作业(五十七) 大都市的辐射功能

阶段 类别 香港 广州 佛山 惠州 东莞 其他 合计

第一阶段(1994— 2007年) 辐射 专利项 13 138 17 108 287 159 722

集聚 专利项 34 69 7 12 48 18 188

阶段 类别 香港 广州 佛山 惠州 东莞 其他 合计

第二阶段 (2008— 2013年) 辐射 专利项 118 1 228 194 714 1 039 739 4 032

集聚 专利项 180 390 130 246 460 139 1 545

阶段 类别 香港 广州 佛山 惠州 东莞 其他 合计

第三阶段 (2014— 2019年) 辐射 专利项 48 693 263 708 1 747 667 4 126

集聚 专利项 103 1 002 220 588 1 002 417 3 332

1.深圳的技术转移流动( )

A.辐射强于集聚 B.集聚强于辐射

C.向广州转移增多 D.与香港联系增强

2.相较于广州,东莞与深圳的技术联系更为紧密,是因为东莞

( )

A.城市等级高 B.消费市场广

C.距离深圳更近 D.技术人才多

√

√

1.A 2.C [第1题,读表格信息可知,深圳的技术转移流动辐射(722、4 032、4 126)强于集聚(188、1 545、3 332),A正确,B错误;由材料可知,辐射专利是指向其他城市转移的技术专利,向广州的辐射专利项先增加再减少(三阶段分别为138、1 228、693),表明向广州转移先增后减,C错误;辐射与集聚专利项反映了两地的联系,故与香港的联系先增强再减弱(三阶段分别为47、298、151),D错误。第2题,相较于广州,东莞与深圳的技术联系更为紧密,主要是因为东莞距深圳更近,C正确;与东莞相比,广州是广东的省会城市,城市等级更高,人口更多,消费市场更广,教育更发达,技术人才更多,A、B、D错误。]

(2025·嘉兴模拟)大城市对周边城市的辐射带动作用存在虹吸效应与溢出效应,如图为中心城市的虹吸与溢出效应示意图。读图,完成3~4题。

3.下列地理要素流动方向分别符合虹吸与溢出方向的是( )

A.土地、劳动力 B.劳动力、资金

C.资金、矿产资源 D.矿产资源、土地

4.图中相关效应实现的载体是( )

A.相同的文化 B.优惠的政策

C.丰富的资源 D.便利的交通

√

√

3.B 4.D [第3题,结合图文信息可知,中心城市虹吸周边城市,中心城市经济发达,就业机会多,虹吸大量劳动力进入,B正确;土地无法虹吸进入中心城市,A错误;中心城市溢出到周边城市主要是资金,D错误;经济发达的中心城市对矿产资源需求量较大,不太可能是溢出,C错误。第4题,图中相关效应是中心城市虹吸周边城市劳动力、矿产资源等,中心城市溢出资金、优惠政策、产业、人才等,实现中心城市和周边城市之间的联系主要依赖城市之间便利的交通,D正确;相同的文化、优惠的政策和丰富的资源只是城市之间联系的影响因素,而不是中心城市对周边城市的虹吸和溢出效应的载体,A、B、C错误。]

(2024·郑州期末)洛阳市是全国重要的新型工业城市、先进制造业基地和中西部区域物流枢纽。近年来,洛阳被定位为“副中心城市”,与郑州(全国重要的现代物流中心、区域性金融中心、先进制造业基地和科技创新基地)错位发展,协调联动,共同打造引领全省发展的“双引擎”。2021年,经国务院批准,洛阳市调整了部分行政区域,撤销县级偃师市,设立洛阳市偃师区,撤销孟津县、洛阳市吉利区,设立洛阳市孟津区。据此完成5~7题。

5.为落实洛阳与郑州错位、协调发展,洛阳应重点强化( )

A.交通辐射功能 B.制造业辐射功能

C.金融辐射能力 D.科技文化辐射功能

6.2021年洛阳市行政区域调整的意义是( )

A.增加洛阳市总人口

B.扩大市区腹地范围

C.推进逆城市化进程

D.实现该地产业升级

√

√

7.郑州和洛阳的“双引擎”发展可能会( )

A.抑制河南省中小城市的发展

B.抑制人口在河南省内的流动

C.促进产业向河南省南部转移

D.促进各具特色产业体系形成

√

5.B 6.B 7.D [第5题,根据材料,洛阳是全国重要的新型工业城市、先进制造业基地和中西部区域物流枢纽,近年来被定位为“副中心城市”,与郑州错位发展,协调联动,共同打造引领全省发展的“双引擎”。因此,洛阳应重点强化制造业辐射功能,与郑州形成互补,B正确;洛阳在交通、金融、科技文化方面均不如郑州,A、C、D错误。第6题,2021年洛阳市行政区域调整的意义是扩大市区腹地范围。撤销县级偃师市,设立洛阳市偃师区,撤销孟津县、洛阳市吉利区,设立洛阳市孟津区,这些调整有助于扩大洛阳市的行政区划,增强其对周边地区的辐射能力,为洛阳与郑州

错位、协调发展提供更大的空间和腹地支持,B正确;行政区域调整不能直接增加人口、推动逆城市化、实现产业升级,A、C、D错误。故选B。第7题,郑州和洛阳的“双引擎”发展能充分发挥两城市的辐射带动作用,促进区域产业分工与合作,促进各具特色产业体系形成,D正确;郑州和洛阳的“双引擎”发展能辐射带动中小城市的发展,加快人口在河南省内的流动,促进部分产业向洛阳市周边转移,洛阳位于河南中西部,而不是南部,A、B、C错误。]

二、非选择题(共2小题,共38分)

8.(2025·南昌模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

城市能级的大小主要体现在经济功能(集聚—扩散能力)、创新功能(科技创新辐射能力)和服务功能(基础支撑能力)。宁德市地处中国大陆黄金海岸线中段,具备北承南接、西进东出的独特区位优势。该城市自然资源生态禀赋良好,山海特色鲜明,沿海多山地,地貌以山地、丘陵为主,林地占68.73%,呈现“九山半水半分田”的形态,属典型的山海组团型城市。自1999 年以来,宁德市培育形成了锂电新能源、新能源汽车、不锈钢新材料和铜材料等具有国际竞争力的主导产业集群。下图示意宁德市工业区用地现状和工业区用地建议模式。

(1)说明限制宁德市城市能级提升的瓶颈。(6分)

(2)对比宁德市工业区用地现状和建议模式,说明建议模式的优势。(6分)

(3)为提高宁德市的城市能级,请提出合理措施。(6分)

[解析] 第(1)题,由材料“山海特色鲜明,沿海多山地,地貌以山地、丘陵为主”说明地形和地形格局对城市拓展空间限制较大,城区可拓展范围有限,建设用地紧缺,影响经济功能的提升;“典型的山海组团型城市”说明当地城市平面布局被地形分隔,城区面积较小且分散,中心城区首位度不突出,主城区经济辐射能力有限,影响经济功能和创新功能的提升;复杂的地形地貌造成区域交通廊道受自然山水阻隔,基础设施建设投入大,影响城市服务功能的提升。

第(2)题,对比现状图与建议模式图可以发现,在城市建设用地极度紧缺的情况下,建议模式空间复合布局紧凑,提高了工业园区土地利用率,缓解城市用地紧缺现状;与现状稍显随意杂乱相比,建议模式则优化了工业空间布局,淘汰了部分落后产能,有限的土地效能大大提高;高效率的土地利用,能承载更多的关联企业链式发展,集聚使园区企业联系紧密,组织管理高效,形成强大的规模效应。

第(3)题,材料指出城市能级大小由城市的集聚—扩散能力、科技创新辐射能力和基础支撑能力三方面功能组成,这也就指明了提高宁德市城市能级的方向和途径。由于城市被自然山水分隔,一定程度影响了“交通服务”这项基础支撑能力,进而制约集聚—扩散能力,所以首先就得加强城市组团联系,优化交通,改善城市内部道路网系统;其次,科技创新辐射能力的提升上应加速培育金融商务、数字经济、智能制造等生产性服务业,提高城市产业创新力和核心城市辐射能力;第三,提升基础支撑力应优化配置和综合利用当地的优势资源,上好城市生态人文双优的底色,中心城区应融合滨海资源、历史人文和生态特色,打造滨海生态休闲旅游胜地,增强山海资源价值转化;保护山水格局,完善河湖水系,提高城市生态环境效益。

[答案] (1)城区可拓展范围有限,建设用地紧缺;城区面积较小且分散,中心城区首位度不突出,主城区经济辐射能力有限;区域交通廊道受自然山水阻隔,基础设施建设投入大。

(2)提高工业区土地利用率,缓解城市用地紧缺现状;优化工业布局,淘汰落后产能;企业集聚发展,联系紧密,组织管理高效。

(3)加强城市组团联系,优化交通,改善城市内部道路网系统;中心城区应融合滨海资源、历史人文和生态特色,打造滨海生态休闲旅游胜地,增强山海资源价值转化;培育金融商务、数字经济、智能制造等生产性服务业,提高城市产业创新力和核心城市辐射能力;保护山水格局,完善河湖水系,提高城市生态环境效益。

9.(2024·潍坊期末)阅读图文材料,回答下列问题。(20分)

淮海城市群地处苏、鲁、豫、皖接壤地带,皖北、苏北、鲁南、豫东的8个城市组成了淮海城市群核心区,都是所在省份经济欠发达地区。淮海城市群的中心城市为江苏省徐州市,是国家综合交通枢纽,华东重要门户城市。下图示意淮海城市群位置。

(1)从地理位置的角度,分析淮海城市群核心区经济欠发达的原因。(6分)

(2)说明徐州市作为国家综合交通枢纽在淮海城市群发展中的辐射带动作用。(8分)

(3)说明淮海城市群对徐州市自身发展的意义。(6分)

[解析] 第(1)题,题干要求从“地理位置”的角度,分析该区域经济欠发达的原因,因此主要从城市的相对位置角度考虑。根据材料“淮海城市群地处苏、鲁、豫、皖接壤地带”可知,淮海城市群核心区距离各省的省会城市或经济中心城市较远,接受的辐射带动作用小,因此经济欠发达;位于各省边界地带,位置相对偏远,远离经济发达地区,且交通相对不便,与省内其他城市联系相对较少。第(2)题,根据材料“……江苏省徐州市,是国家综合交通枢纽,华东重要门户城市”可知,徐州市的交通枢纽地位明显高于周边地区,在淮海城市群发展中发挥着重要的辐射带动作用。交通运输对城市发展的辐射带动作用可以从产业联系发展、要素联系与流动等角度分析。

第(3)题,城市群是在特定地域范围内,以1个及以上特大城市为核心,多个城市为构成单元,依托发达的交通通信等基础设施网络所形成的空间组织紧凑、经济联系紧密并实现高度一体化的城市群体。淮海城市群的中心城市是江苏徐州市,对徐州市自身发展的意义主要从经济角度阐述。

[答案] (1)距离省会城市或经济中心城市较远,接受的辐射带动作用小;均位于各省边界地带,与省内其他城市联系相对较少。

(2)徐州市作为国家综合交通枢纽,交通枢纽地位明显高于周边地区;通过便利完善的交通网络加强城市群内部要素联系,促进产业合作与分工,推动区域经济一体化;有利于增强与周边城市群之间的联系,促进区际物资、人才等要素流动。

(3)城市群的建设减少了行政壁垒,加强了徐州市与其他城市间的联系;城市群为徐州市带来大量人流和物流,扩大了腹地范围,成为徐州市发展的依托;城市之间加强产业分工合作,促进徐州市产业升级。

谢 谢 !

同课章节目录