89 第四部分 第十八章 课时71 碳排放与国际减排合作 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019)

文档属性

| 名称 | 89 第四部分 第十八章 课时71 碳排放与国际减排合作 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(湘教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共74张PPT)

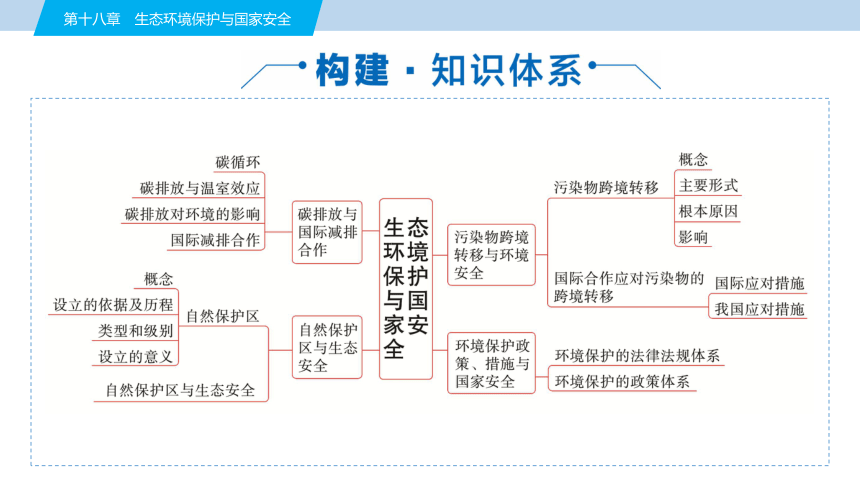

第四部分 资源、环境与国家安全

第十八章 生态环境保护与国家安全

第十八章 生态环境保护与国家安全

课程标准

1.运用碳循环和温室效应原理,分析碳排放对环境的影响,说明碳减排国际合作的重要性。

2.结合实例,说明设立自然保护区对生态安全的意义。

3.结合实例,说明污染物跨境转移对环境安全的影响。

4.举例说明环境保护政策、措施与国家安全的关系。

第十八章 生态环境保护与国家安全

四层考查

【必备知识】 碳循环;碳减排;温室效应;国际合作;自然保护区及对生态安全的意义;污染物跨境转移对环境安全的影响;环境保护政策与措施。

【关键能力】 综合分析、评价碳排放对环境的不利影响、污染物跨境转移对环境安全的影响;分析、概括设立自然保护区对生态安全的意义;说明、评估生态保护措施与国家安全的关系;培养抽象思维能力、归纳概括能力、辩证思维能力。

第十八章 生态环境保护与国家安全

四层考查

【学科素养】 能够正确分析、说明碳排放与温室效应的关系及采取的措施;能够从地方或区域综合的角度,说明生态退化的危害及对国家安全的影响,认识污染物跨境转移的路径和危害。

【核心价值】 能够从“人与地如何协调”的视角,理解碳排放对环境的重要影响,认识设立自然保护区对生态安全的意义,理解环境保护政策与措施对国家安全的重要性,树立正确的资源观、环境观,培养人地协调观。

第十八章 生态环境保护与国家安全

课时71 碳排放与国际减排合作

夯实·基础知识

任务1——认识碳循环

简答

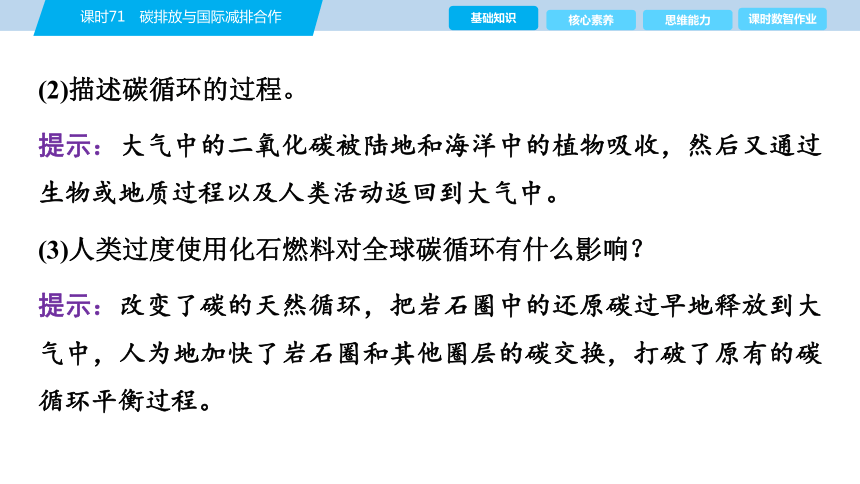

(1)简述碳循环的概念。

提示:是指碳元素在大气圈、岩石圈、水圈和生物圈之间转移和交换的过程。

(2)描述碳循环的过程。

提示:大气中的二氧化碳被陆地和海洋中的植物吸收,然后又通过生物或地质过程以及人类活动返回到大气中。

(3)人类过度使用化石燃料对全球碳循环有什么影响?

提示:改变了碳的天然循环,把岩石圈中的还原碳过早地释放到大气中,人为地加快了岩石圈和其他圈层的碳交换,打破了原有的碳循环平衡过程。

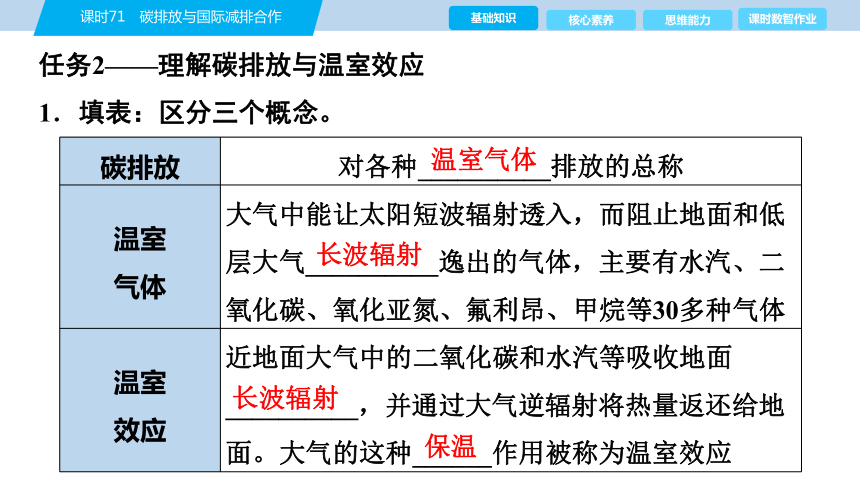

任务2——理解碳排放与温室效应

1.填表:区分三个概念。

碳排放 对各种__________排放的总称

温室 气体 大气中能让太阳短波辐射透入,而阻止地面和低层大气__________逸出的气体,主要有水汽、二氧化碳、氧化亚氮、氟利昂、甲烷等30多种气体

温室 效应 近地面大气中的二氧化碳和水汽等吸收地面__________,并通过大气逆辐射将热量返还给地面。大气的这种______作用被称为温室效应

温室气体

长波辐射

长波辐射

保温

2.简答:碳排放、温室气体、温室效应的相互关系。

提示:大气中二氧化碳等温室气体所产生的温室效应维持着地球表面的温度,人类活动引起的温室气体含量的变化会影响地球的温室效应。

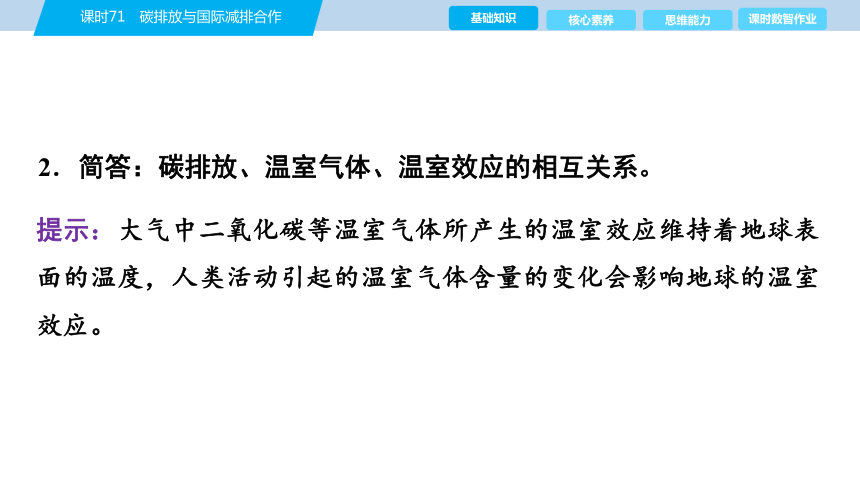

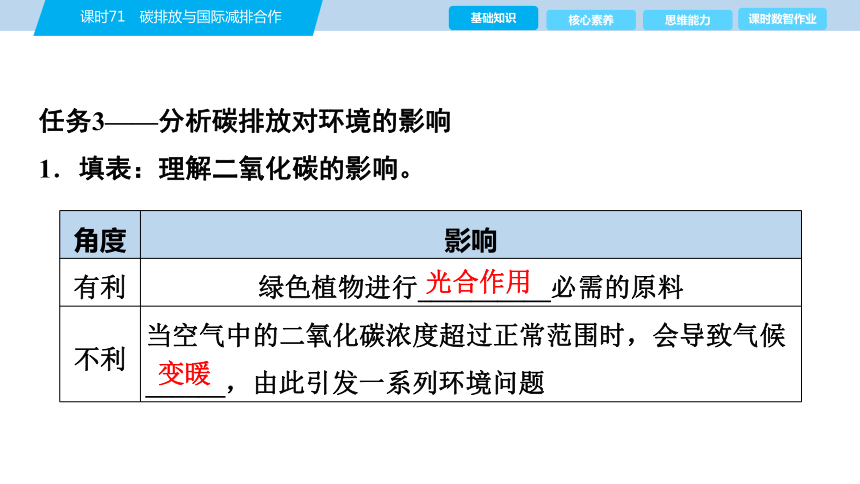

任务3——分析碳排放对环境的影响

1.填表:理解二氧化碳的影响。

角度 影响

有利 绿色植物进行__________必需的原料

不利 当空气中的二氧化碳浓度超过正常范围时,会导致气候______,由此引发一系列环境问题

光合作用

变暖

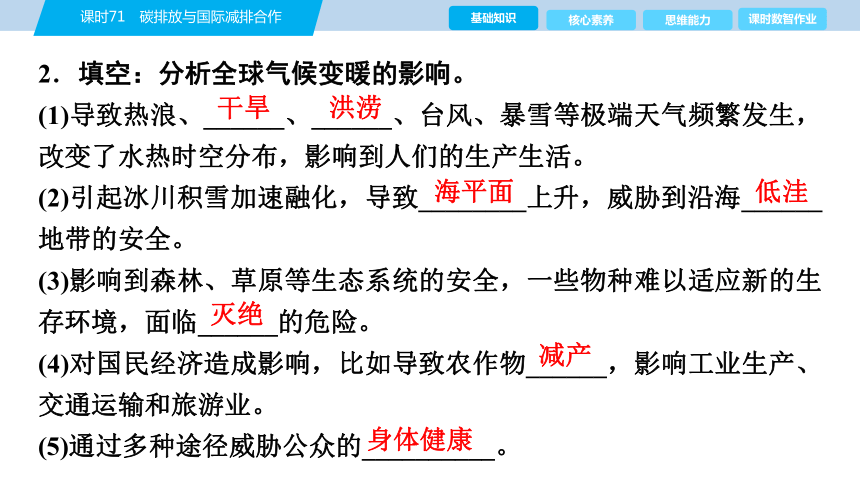

2.填空:分析全球气候变暖的影响。

(1)导致热浪、______、______、台风、暴雪等极端天气频繁发生,改变了水热时空分布,影响到人们的生产生活。

(2)引起冰川积雪加速融化,导致________上升,威胁到沿海______地带的安全。

(3)影响到森林、草原等生态系统的安全,一些物种难以适应新的生存环境,面临______的危险。

(4)对国民经济造成影响,比如导致农作物______,影响工业生产、交通运输和旅游业。

(5)通过多种途径威胁公众的__________。

干旱

洪涝

海平面

低洼

灭绝

减产

身体健康

任务4——理解国际减排合作

1.简答:国际减排合作的原因。

提示:为了缓解人类所面临的气候危机,碳减排必须采取全球性的行动才能实现。

2.简答:国际减排合作需遵守的原则。

提示:共同但有区别的责任原则。

3.填表

内容 强调责任的________,即在地球生态系统整体性的前提下,各国都有减少碳排放的责任,但在承担责任的大小和方式等方面应该有所区别

责任 发达国家理应比发展中国家承担更____的减排责任,率先减少碳排放,并通过__________、资金援助、市场开放等形式, 帮助________国家提高应对气候变化的能力

共同性

多

技术转让

发展中

衔接一 选择性必修3图3-1变式

大气中的二氧化碳通过海—气相互作用被沉积在海底,不再进入碳循环,这一过程称为生物泵。如果生物泵被摧毁,会影响海洋的碳循环。研究地质时期海洋生物泵的演变,对理解现代海洋碳循环的过程和机制有重要意义。据此完成1~2题。

1.生物泵的过程是( )

A.无机碳—浮游植物—浮游动物—物理沉降

B.物理沉降—浮游植物—浮游动物—无机碳

C.浮游植物—无机碳—浮游动物—物理沉降

D.无机碳—物理沉降—浮游动物—浮游植物

2.生物泵的作用体现在( )

A.减轻温室效应 B.促进碳氧平衡

C.促进煤炭形成 D.减小臭氧空洞

√

√

1.A 2.A [第1题,根据材料可知,大气中的碳是无机碳,首先无机碳会被浮游植物通过光合作用吸收,然后浮游动物食用浮游植物,碳元素进入浮游动物身体内部,之后在食物网内转化,最后通过物理沉降转化为海底埋藏的碳元素。故生物泵的过程是无机碳—浮游植物—浮游动物—物理沉降,A正确。第2题,根据材料可知,海洋生物泵可以储存碳,减少大气中的二氧化碳,从而减轻温室效应,A正确;生物泵的作用主要体现在固碳作用,与促进碳氧平衡和减小臭氧空洞关系不大,B、D错误;煤炭一般是由陆地高等植物的遗体(主要是地质时期的蕨类、松柏类以及一些被子植物的遗体)形成的,与生物泵的作用无关,故C错误。]

衔接二 选择性必修3图3-5变式

2021年10月,我国将碳汇纳入碳排放权交易市场。竹林是重要的碳汇。浙江省安吉县竹林资源丰富,近年来积极探索生态资源价值实现机制,将农户的林权统一流转到合作社集中经营,与交易中心签订碳汇长期收储合同,2022年碳汇交易收入170多万元。该县某村以竹林未来30年碳汇收益作抵押,获得365万元的“碳汇共富贷”,助力当地绿色经济发展。据此完成3~5题。

3.安吉县通过碳汇交易获利的前提条件是( )

A.进入碳排放交易市场

B.将林权统一流转集中经营

C.签订碳汇长期收储合同

D.向竹农发放碳汇抵押贷款

4.“碳汇共富贷”体现了当地的竹林从生态资源转变为( )

A.生态产品 B.生态服务

C.生态资产 D.生态功能

√

√

5.建立碳排放交易市场的目的是( )

A.增加碳汇供给者收入

B.提高全社会减排效率

C.减少化石能源的使用

D.降低企业碳排放成本

√

3.A 4.C 5.B [第3题,安吉县想要通过碳汇交易获利,首先要进入碳排放交易市场,使得碳汇能够交易出去,获取利润,A正确;将林权统一流转集中经营、签订碳汇长期收储合同、向竹农发放碳汇抵押贷款都是保障当地在碳汇交易中获利的措施,但不是通过碳汇交易获利的前提条件,B、C、D错误。第4题,根据材料可知,“碳汇共富贷”使得当地利用生态资源获利,体现了当地的竹林从生态资源转变为生态资产,C正确。第5题,建立碳排放交易市场,促进能源利用技术的提高,促进节能减排,减少二氧化碳的排放量,提高全社会减排效率,B正确。]

提升·核心素养

1.全球变暖对自然系统和人类社会的影响

2.全球变暖对国家安全的影响

(1)最严重的影响是生存空间的丧失。

(2)加剧资源危机或自然灾害。

(3)激化国家间的资源争端。

(4)受其他国家波及而间接影响国家安全。

3.应对全球变暖的对策

4.碳交易和碳减排

(1)国际合作中的碳交易

为了平衡各国利益,鼓励减少二氧化碳排放,《京都议定书》把二氧化碳排放权确定为一种商品,并在国家或地区间建立起二氧化碳排放的交易机制,简称碳交易。为体现公平性原则,《京都议定书》对已经签署协议的发达国家的碳减排额有定量的强制要求,对发展中国家则没有。发达国家为了在规定时间内完成减排指标,可以通过技术援助等措施帮助发展中国家实现减排,也可以通过购买发展中国家的碳减排额抵消自身的减排指标。

(2)中国碳减排的行动措施

①积极推进绿色发展,构建低碳经济体系。

②通过科技创新和体制机制创新以及严格的环保巡查制度,转变经济结构,淘汰落后产能。

③调整能源结构,推广风能、太阳能、核能等非化石能源生产,鼓励绿色消费,倡导绿色出行。

④对碳排放交易市场试点经验加以推广,启动全国统一的碳排放交易体系。

⑤开征环境保护税。

5.低碳经济发展模式

主要由低碳产业体系、低碳人居环境体系、低碳消费体系、低碳管理体系四大体系组成,四者相互联系,彼此制约。低碳经济建设的着力点体现在以下四个方面:

着力点 具体措施

优化能源消费结构 ①控制煤炭消费的过快增长,推进节能降耗;②大力开发新能源,促使能源结构多元化

着力点 具体措施

优化产业结构 ①促进传统产业的低碳化转型,逐步淘汰高投入、高能耗、高污染、低效益的夕阳产业;②大力发展低能耗、低污染、高效益的战略性新兴产业

着力推动低碳技术创新 ①大力推动低碳技术创新,构建多元化低碳技术体系;②提高企业低碳技术创新能力

优化低碳经济建设机制 ①构建地区碳交易机制;②优化低碳技术创新机制;③建立产业政策导向机制;④建立低碳环境监管机制;⑤完善财政税收调控机制等

培养·思维能力

(2024·湖北卷)不同类型食物的碳足迹差异显著。图1示意某市1978—2015年食物消费结构变化。图2示意该市同期消费的食物产生的碳足迹结构变化。据此完成(1)~(3)题。

(1)该市1978—2015年食物消费结构变化特点主要表现为( )

A.植物源食物占比逐渐下降,动物源食物占比逐渐上升

B.植物源食物占比逐渐下降,动物源食物占比同步下降

C.植物源食物占比逐渐上升,动物源食物占比同步上升

D.植物源食物占比逐渐上升,动物源食物占比逐渐下降

(2)碳足迹系数为某类食物产生的碳足迹与该类食物的消费量之比。下列食物中碳足迹系数最大的是( )

A.粮食 B.蔬菜

C.禽肉 D.畜肉

√

√

(3)倡导绿色低碳生活,可行的饮食方式有( )

①保证营养需求的同时,将动物源食物消费保持在合理范围

②保持动物源食物占比,由水产品消费大幅度转向畜肉消费

③减少水果、蔬菜和禽肉的消费,增加畜肉消费

④增加水果、蔬菜和禽肉的消费,减少畜肉消费

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

【解题导引】

(1)读图1,分析该市1978—2015年食物消费结构变化→该市1978 —2015年植物源食物(水果、蔬菜、粮食)占比由90%左右下降到约80%,动物源食物(奶类、蛋类、水产品、禽肉、畜肉)占比由10%左右上升到约20%→植物源食物占比逐渐下降,动物源食物占比逐渐上升

(2)碳足迹系数为某类食物产生的碳足迹与该类食物的消费量之比→碳足迹系数最大的食物,其在食物消费结构中占比小,在碳足迹结构中占比大→比较四个选项,畜肉碳足迹系数最大

(3)碳足迹系数最大的食物为畜肉→从倡导绿色低碳生活角度,可行的饮食方式是减少畜肉消费→水果、蔬菜和禽肉碳足迹结构占比较小→在保证营养需求的同时,将动物源食物消费保持在合理范围,增加水果、蔬菜和禽肉的消费,减少畜肉消费

从低碳经济角度,为农业生产减排提出合理措施。

提示:调整农业生产结构,大力发展林业、渔业等低碳产业;加大科技、资金投入,改进农业生产技术;完善农业碳减排监督机制;加强宣传教育,提高农户减排环保意识等。

视角一 碳循环过程

下图为碳的生物循环示意图。读图,完成1~2题。

1.造成近百年来大气中的CO2含量不断增加的主要环节是( )

A.① B.②

C.③ D.④

2.海洋向大气输送碳物质的主要途径有( )

①光合作用 ②呼吸作用 ③分解作用 ④溶解作用

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

√

1.C 2.C [第1题,读图可知,①为植物进行光合作用,吸收CO2;②为动植物呼吸作用放出CO2;③为工业发展过程中燃烧化石燃料排放CO2;④为动植物遗体和排出物分解产生CO2。导致近百年来大气中CO2含量增加的主要环节是工业发展过程中燃烧化石燃料释放CO2。故选C项。第2题,海水通过溶解作用,溶解大气中的CO2,海洋生物利用海水中溶解的CO2进行光合作用,可将CO2固定在生物体内,①光合作用、④溶解作用不是海洋向大气输送碳物质的主要途径;海洋生物的呼吸作用和残体的分解作用可将碳物质输送到大气中,②呼吸作用、③分解作用符合题意,故选C项。]

视角二 全球变暖的影响

下图为西伯利亚地区某湿地上空1千米处空气中CO2含量变化的观测数据统计图。读图,完成3~4题。

3.观测数据曲线呈明显的季节性波动,低谷出现的时间及主要原因对应正确的是( )

A.冬季—能源利用率提高,燃煤取暖排放CO2少

B.夏季—植物的光合作用强,固定CO2多

C.冬季—植物的呼吸作用强,固定CO2多

D.夏季—降水量大,CO2被溶解

√

4.分析长期趋势曲线可知,气候变化对西伯利亚地区的影响是

( )

A.森林带分布北界南移

B.高山的林带上限位置上升

C.高山雪线海拔下降

D.北部海岸线位置向北退缩

√

3.B 4.B [第3题,由图可知,观测数据曲线呈明显的季节性波动,具体表现为CO2含量夏季低,冬季高,主要因为西伯利亚地区纬度高,气温低,冬季人们大量燃煤取暖,排放的CO2多;西伯利亚地区亚寒带针叶林广布,夏季植物的光合作用强,固定CO2多。故选B。第4题,据图中长期趋势曲线可知,空气中CO2含量总体呈上升趋势,CO2含量增加导致的气候变化主要表现为全球变暖,全球变暖会引起高山的林带上限位置上升,B正确;全球变暖,北半球森林带分布北界会向北扩展,A错误;全球变暖,高山雪线可能因冰雪融化增加海拔上升,C错误;因海平面上升,北部海岸线位置会向南退缩,D错误。故选B。]

视角三 碳减排与碳中和

(2024·龙岩三模)中国政府承诺通过减排、增汇,在2060年前后实现碳中和。碳强度指单位GDP的二氧化碳排放量。下图示意1981—2019年我国人口年增长率、人均GDP年增长率、碳强度年增长率以及前三者之和的变化。三者之和是衡量碳排放增长率的综合指标。据此完成5~7题。

5.1981—2019年期间( )

A.GDP逐年增长

B.累计碳排放量至2003年达到峰值

C.人口持续减少

D.1987年与1988年碳排放量相同

6.2003—2005年我国碳强度年增长率偏高的主要原因是( )

A.重化工业比重提高 B.节能减排技术退化

C.第三产业比重提高 D.设备更新换代加快

√

√

7.为实现碳中和目标,我国可以( )

①倡导低碳消费,减少化石能源消费总量 ②提高植被覆盖率,以降低碳强度年增长率 ③降低人口年增长率,以提高人均GDP年增长率 ④推动脱碳与燃料的零碳化,改善能源消费结构

A.①② B.③④

C.①④ D.②③

√

5.A 6.A 7.C [第5题,读图可知,1981—2019年期间,人口年增长率为正、人均GDP年增长率为正,说明人口总量及人均GDP在逐年增长,故GDP逐年增长,A正确,C错误;累计碳排放量年增长率大约在2005—2006年间由正转向负,表示累计碳排放量在2005—2006年间达到峰值,B错误;1987年与1988年的人均GDP不同、碳强度年增长率不同,三者之和相同不能说明年碳排放量不同,D错误。第6题,由材料“碳强度指单位GDP的二氧化碳排放量”可知,碳强度与二氧化碳排放量有关,和工业使用化石燃料有关。重化工业比重提高,化石燃料使用增加,导致2003—2005年我国碳

强度年增长率偏高,A正确;节能减排技术不会退化,B错误;第三产业比重提高、设备更新换代加快会减少二氧化碳排放,碳强度年增长率降低,C、D错误。第7题,由已学可知,为实现碳中和目标,倡导低碳消费,减少化石能源消费总量,①正确;由材料“碳强度指单位GDP的二氧化碳排放量”可知,提高植被覆盖率可以减少大气中的二氧化碳,但与碳强度无关,②错误;降低人口年增长率,不一定能提高人均GDP,也不符合目前中国国情,③错误;推动脱碳与燃料的零碳化,改善能源消费结构,可以降低碳强度,有利于实现碳中和目标,④正确。]

(建议用时:30分钟,分值:59分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·宁波模拟)海洋碳汇是地球最大碳储库,对实现“双碳”目标意义重大。碳元素主要以无机和有机两种形态存储在海洋中,其中有机碳由生物代谢影响,而无机碳则由降水、径流等无机物质循环影响。如图为海洋碳循环主要过程示意图(数值为单位量)。据此完成1~2题。

课时数智作业(七十一) 碳排放与国际减排合作

1.示意图中深层海底的沉积净固定碳值为( )

A.83 B.67

C.53 D.38

√

2.符合当前海洋碳储量垂直变化曲线的是( )

√

A B

C D

1.B 2.C [第1题,从图中可以看到深层海底其有机碳的来源,包括有机沉积碳(78)和无机沉积碳(20);部分有机碳和沉积释放碳从深层流失形成深层碳流(31),故深层海底沉积净固定碳值为78+20-31=67,故选B项。第2题,从图中沉积碳流动可以看出,位于深层海底的部分地区由于受上升碳流和深层碳流的影响,其表层会有部分碳被释放出来;而大量的无机沉积碳和有机沉积碳进入深层海底后被不断沉积,越向下其受上升碳流和深层碳流的影响越小,故越向下其海洋碳储量值应越高,故选C项。]

(2024·湖州二模)碳生态承载系数表示某一地区碳吸收量占全区比例与该区域碳排放量占全区比例的商。下图是以耕地和建设用地为主要碳源,林地、草地、水域和未利用地为碳吸收载体,研究得出的2020年重庆市碳生态承载系数分布图。据此完成3~4题。

3.最需要承担碳排放补偿责任的地区是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

4.为实现碳中和目标,缓解重庆市碳收支空间分布不平衡现象,应( )

①扩大中小城镇建设用地 ②发挥中心城区人才优势发展技术密集型产业 ③提高绿色清洁能源占比 ④保护东部碳汇资源,减少生态产品的开发

A.①② B.②③

C.①③ D.③④

√

√

3.C 4.B [第3题,碳生态承载系数表示某一地区碳吸收量占全区比例与该区域碳排放量占全区比例的商,因此,碳生态承载系数小于1,表明碳排放量大于碳吸收量,大于1说明碳排放量小于碳吸收量。因此最需要承担碳排放补偿责任的地区是碳生态承载系数小于1的地区。读图可知,四区域中,只有丙的碳生态承载系数小于1,因此最需要承担碳排放补偿责任的地区是丙。第4题,扩大中小城镇建设用地会增加碳源,不利于实现碳中和,①错误;技术密集型产业的碳排放量较少,因此发挥中心城区人才优势发展技术密集型产业可以减少碳排放量,②正确;提高绿色清洁能源占比可以减少碳排放量,③正确;重庆市碳收支空间分布不平衡现象表现在东部收大于支而西部收小于支,因此应重点保护西部碳汇资源,减少生态产品的开发,④错误。]

(2025·衡水模拟)碳捕捉和碳封存是指在燃烧化石能源的设施中,分离出二氧化碳,并将其输送、压缩、密闭封存到地下的技术。辽河油田采用地质封存和化学封存两种途径,在辽河深部盐水层注入二氧化碳,使其存储在岩石孔隙间、溶解在水中;部分二氧化碳与地下岩石矿物缓慢发生反应,形成碳酸盐固化在地层中。如图示意二氧化碳封存途径。据此完成5~7题。

5.封存二氧化碳,可以( )

A.提高大气质量 B.消除温室效应

C.获得碳汇收入 D.加快物质循环

6.辽河油田地质封存二氧化碳对油企的有利影响是( )

A.降低生产成本 B.缓解地面沉降

C.减轻环境污染 D.提高原油采收率

7.碳封存技术若能在全球大规模应用,则可极大地缓解全球( )

A.气候变暖 B.大气污染

C.水体污染 D.物种减少

√

√

√

5.C 6.D 7.A [第5题,二氧化碳和大气质量无关,A错误;二氧化碳仅仅是封存,没有消除,温室效应仅靠封存不能消除,B错误;将二氧化碳储存在地下,形成碳汇,获得碳汇收入,C正确;岩石圈物质循环主要指三大类岩石与岩浆之间的相互转化,二氧化碳对其影响较小,D错误。第6题,油企需要对二氧化碳进行封存,生产成本增加,A错误;地面沉降主要与人为过度抽取地下水而导致含水层系统受压缩有关,二氧化碳注入难以修复地下含水层结构,所以缓解地面沉降错误,B错误;封存二氧化碳与减轻环境污染关系较小,且不是对油企的有利影响,C错误;二氧化碳注入地下,可以通过有效降低黏度,膨胀地层原油,提高原油采收率,D正确。第7题,对二氧化碳进行封存,不排入大气中,大气中二氧化碳减少,可缓解温室效应,缓解全球气候变暖,A正确。]

二、非选择题(共2小题,共38分)

8.(2024·济宁三模)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

碳排放导致的环境问题对人类的生存和发展产生了巨大影响,实现碳减排成为人类的必然选择。建立碳排放交易市场是目前公认的、切实有效的减排手段之一,北京和重庆是我国首批碳交易试点城市。重庆2001—2020年煤炭消耗量占能源消费总量一半以上,传统制造业是其工业支柱。下图为2000—2020年北京、重庆与各自对照地区的二氧化碳排放量,对照地区的二氧化碳排放量代表北京或重庆不实施碳交易制度可能的二氧化碳排放量。

(1)概括通过碳交易能够明显促进碳减排的行业部门的特点,并列举两个具体行业部门。(4分)

(2)指出碳交易政策实施后,与北京相比,重庆降碳效果的特点,并推测其主要原因。(8分)

(3)从能源利用角度,说明重庆市进一步推进碳减排的可能途径。(6分)

[解析] 第(1)题,根据所学知识可知,通过碳交易能够明显促进碳减排的行业部门,多为传统制造业,如电力、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、机械等,它们的共同特点是高耗能、高排放。第(2)题,对比图中的北京、重庆两地区,可发现重庆与对照地区的碳排放量接近,即降碳效果不明显。在分析原因时,从“产业结构”“政策”“绿色发展理念”“技术创新”等多个角度与北京进行对比分析。根据文字材料“重庆……传统制造业是其工业支柱”可知,与北京相比,重庆中低端制造业占比大,产业结构优化调整难度大;与北京相比,重庆政府为发展经济,降碳政策执行效率相

对偏低;重庆综合发展实力相对不高,导致政府、企业、群众的绿色发展理念更新相对滞后,且科技水平相对较低,技术创新不足,导致降碳效果不明显。第(3)题,根据文字材料“重庆2001—2020年煤炭消耗量占能源消费总量一半以上”可知,重庆目前能源消费结构不合理,为进一步推进碳减排,需要从“传统能源”“新能源”“消费理念”等多个角度转变。如可加强煤炭等传统能源的高效清洁利用,同时多途径提升新能源供给和消费水平,还可倡导绿色消费理念和生活方式,推动低碳消费。

[答案] (1)特点:高耗能、高排放。举例:电力、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、机械等。(任答两例即可)

(2)特点:降碳效果较弱(或不明显)。原因:高耗能、高排放产业(或中低端制造业)占比相对较大,产业结构优化调整速度慢(或难度大);政策执行效率相对偏低;社会经济发展水平相对较低,绿色发展理念更新相对滞后;科技水平相对较低,技术创新不足。

(3)加强煤炭等传统能源的高效清洁利用(或提高传统能源利用率);提升新能源供给和消费水平;倡导绿色消费理念和生活方式,推动低碳消费。

9.(2024·衡水期中)阅读图文材料,回答下列问题。(20分)

碳排放影响因素对碳排放的影响涉及多个研究层面,与经济特征、能源消费方式、地理位置等内外部环境因素有关,其空间、时间具有高度复杂性。碳排放对全球的碳循环、气候变化产生影响,从而影响社会经济、人类生产和生活以及自然环境的变化。下图为影响碳排放的因素统计图。

(1)指出经济因素影响碳排放量的主要表现。(6分)

(2)简述全球碳排放量增加对社会经济和自然环境的不利影响。(8分)

(3)从能源利用角度,为减少碳排放提出合理化建议。(6分)

[解析] 第(1)题,由材料可知,经济因素包含人均生产总值、人均生产总值增长率和产业结构等,所以经济因素影响碳排放的表现包含人均生产总值增多,导致碳排放量增加,人均生产总值增长越快,碳排放量的增长也会越快。在产业结构上,高耗能、高污染等一些传统产业会增加碳排放量,而高新技术产业的碳排放量较少,所以产业结构中第三产业占比越高,碳排放量越少。第(2)题,碳排放量增加会使空气中的二氧化碳增加,会增强大气的保温作用,加速全球气候变暖,导致冰川融化,淹没沿海低地,还会诱发一些极端天气,导致自然灾害发生的频率和强度增加,影响到人们的生产生活,甚至影响人体的健康。在自然环境方面,碳排放量增加会导致生态环境的恶化,使生物多样性受到威胁。

第(3)题,在能源利用方面,结合材料分析,可以从能源消耗、能源强度、能源效率和能源结构方面提出建议。在能源消耗方面,可以优化能源消费结构,减少能源消耗;能源效率方面,加大技术投入,提高能源利用效率,减少能源消耗量;能源结构上,可以开发新能源和清洁能源,减少化石能源的消费,优化能源消费结构,减少碳排放量。

[答案] (1)人均生产总值增多,增加碳排放量;人均生产总值增长越快,碳排放量增加越快;传统产业结构增加了碳排放量;高新技术产业比重越高,碳排放量越少。

(2)碳排放量增加,导致全球气候变暖,海平面上升,淹没沿海低地和城市;自然灾害的发生频率增加,影响工农业生产,威胁国家稳定;生态环境恶化和生物多样性减少;通过多种途径威胁人体健康。

(3)优化产业结构,减少能源消耗;提高能源利用效率,减少能源消耗量;开发利用新能源,替代传统能源,减轻传统能源的开发强度。

谢 谢 !

第四部分 资源、环境与国家安全

第十八章 生态环境保护与国家安全

第十八章 生态环境保护与国家安全

课程标准

1.运用碳循环和温室效应原理,分析碳排放对环境的影响,说明碳减排国际合作的重要性。

2.结合实例,说明设立自然保护区对生态安全的意义。

3.结合实例,说明污染物跨境转移对环境安全的影响。

4.举例说明环境保护政策、措施与国家安全的关系。

第十八章 生态环境保护与国家安全

四层考查

【必备知识】 碳循环;碳减排;温室效应;国际合作;自然保护区及对生态安全的意义;污染物跨境转移对环境安全的影响;环境保护政策与措施。

【关键能力】 综合分析、评价碳排放对环境的不利影响、污染物跨境转移对环境安全的影响;分析、概括设立自然保护区对生态安全的意义;说明、评估生态保护措施与国家安全的关系;培养抽象思维能力、归纳概括能力、辩证思维能力。

第十八章 生态环境保护与国家安全

四层考查

【学科素养】 能够正确分析、说明碳排放与温室效应的关系及采取的措施;能够从地方或区域综合的角度,说明生态退化的危害及对国家安全的影响,认识污染物跨境转移的路径和危害。

【核心价值】 能够从“人与地如何协调”的视角,理解碳排放对环境的重要影响,认识设立自然保护区对生态安全的意义,理解环境保护政策与措施对国家安全的重要性,树立正确的资源观、环境观,培养人地协调观。

第十八章 生态环境保护与国家安全

课时71 碳排放与国际减排合作

夯实·基础知识

任务1——认识碳循环

简答

(1)简述碳循环的概念。

提示:是指碳元素在大气圈、岩石圈、水圈和生物圈之间转移和交换的过程。

(2)描述碳循环的过程。

提示:大气中的二氧化碳被陆地和海洋中的植物吸收,然后又通过生物或地质过程以及人类活动返回到大气中。

(3)人类过度使用化石燃料对全球碳循环有什么影响?

提示:改变了碳的天然循环,把岩石圈中的还原碳过早地释放到大气中,人为地加快了岩石圈和其他圈层的碳交换,打破了原有的碳循环平衡过程。

任务2——理解碳排放与温室效应

1.填表:区分三个概念。

碳排放 对各种__________排放的总称

温室 气体 大气中能让太阳短波辐射透入,而阻止地面和低层大气__________逸出的气体,主要有水汽、二氧化碳、氧化亚氮、氟利昂、甲烷等30多种气体

温室 效应 近地面大气中的二氧化碳和水汽等吸收地面__________,并通过大气逆辐射将热量返还给地面。大气的这种______作用被称为温室效应

温室气体

长波辐射

长波辐射

保温

2.简答:碳排放、温室气体、温室效应的相互关系。

提示:大气中二氧化碳等温室气体所产生的温室效应维持着地球表面的温度,人类活动引起的温室气体含量的变化会影响地球的温室效应。

任务3——分析碳排放对环境的影响

1.填表:理解二氧化碳的影响。

角度 影响

有利 绿色植物进行__________必需的原料

不利 当空气中的二氧化碳浓度超过正常范围时,会导致气候______,由此引发一系列环境问题

光合作用

变暖

2.填空:分析全球气候变暖的影响。

(1)导致热浪、______、______、台风、暴雪等极端天气频繁发生,改变了水热时空分布,影响到人们的生产生活。

(2)引起冰川积雪加速融化,导致________上升,威胁到沿海______地带的安全。

(3)影响到森林、草原等生态系统的安全,一些物种难以适应新的生存环境,面临______的危险。

(4)对国民经济造成影响,比如导致农作物______,影响工业生产、交通运输和旅游业。

(5)通过多种途径威胁公众的__________。

干旱

洪涝

海平面

低洼

灭绝

减产

身体健康

任务4——理解国际减排合作

1.简答:国际减排合作的原因。

提示:为了缓解人类所面临的气候危机,碳减排必须采取全球性的行动才能实现。

2.简答:国际减排合作需遵守的原则。

提示:共同但有区别的责任原则。

3.填表

内容 强调责任的________,即在地球生态系统整体性的前提下,各国都有减少碳排放的责任,但在承担责任的大小和方式等方面应该有所区别

责任 发达国家理应比发展中国家承担更____的减排责任,率先减少碳排放,并通过__________、资金援助、市场开放等形式, 帮助________国家提高应对气候变化的能力

共同性

多

技术转让

发展中

衔接一 选择性必修3图3-1变式

大气中的二氧化碳通过海—气相互作用被沉积在海底,不再进入碳循环,这一过程称为生物泵。如果生物泵被摧毁,会影响海洋的碳循环。研究地质时期海洋生物泵的演变,对理解现代海洋碳循环的过程和机制有重要意义。据此完成1~2题。

1.生物泵的过程是( )

A.无机碳—浮游植物—浮游动物—物理沉降

B.物理沉降—浮游植物—浮游动物—无机碳

C.浮游植物—无机碳—浮游动物—物理沉降

D.无机碳—物理沉降—浮游动物—浮游植物

2.生物泵的作用体现在( )

A.减轻温室效应 B.促进碳氧平衡

C.促进煤炭形成 D.减小臭氧空洞

√

√

1.A 2.A [第1题,根据材料可知,大气中的碳是无机碳,首先无机碳会被浮游植物通过光合作用吸收,然后浮游动物食用浮游植物,碳元素进入浮游动物身体内部,之后在食物网内转化,最后通过物理沉降转化为海底埋藏的碳元素。故生物泵的过程是无机碳—浮游植物—浮游动物—物理沉降,A正确。第2题,根据材料可知,海洋生物泵可以储存碳,减少大气中的二氧化碳,从而减轻温室效应,A正确;生物泵的作用主要体现在固碳作用,与促进碳氧平衡和减小臭氧空洞关系不大,B、D错误;煤炭一般是由陆地高等植物的遗体(主要是地质时期的蕨类、松柏类以及一些被子植物的遗体)形成的,与生物泵的作用无关,故C错误。]

衔接二 选择性必修3图3-5变式

2021年10月,我国将碳汇纳入碳排放权交易市场。竹林是重要的碳汇。浙江省安吉县竹林资源丰富,近年来积极探索生态资源价值实现机制,将农户的林权统一流转到合作社集中经营,与交易中心签订碳汇长期收储合同,2022年碳汇交易收入170多万元。该县某村以竹林未来30年碳汇收益作抵押,获得365万元的“碳汇共富贷”,助力当地绿色经济发展。据此完成3~5题。

3.安吉县通过碳汇交易获利的前提条件是( )

A.进入碳排放交易市场

B.将林权统一流转集中经营

C.签订碳汇长期收储合同

D.向竹农发放碳汇抵押贷款

4.“碳汇共富贷”体现了当地的竹林从生态资源转变为( )

A.生态产品 B.生态服务

C.生态资产 D.生态功能

√

√

5.建立碳排放交易市场的目的是( )

A.增加碳汇供给者收入

B.提高全社会减排效率

C.减少化石能源的使用

D.降低企业碳排放成本

√

3.A 4.C 5.B [第3题,安吉县想要通过碳汇交易获利,首先要进入碳排放交易市场,使得碳汇能够交易出去,获取利润,A正确;将林权统一流转集中经营、签订碳汇长期收储合同、向竹农发放碳汇抵押贷款都是保障当地在碳汇交易中获利的措施,但不是通过碳汇交易获利的前提条件,B、C、D错误。第4题,根据材料可知,“碳汇共富贷”使得当地利用生态资源获利,体现了当地的竹林从生态资源转变为生态资产,C正确。第5题,建立碳排放交易市场,促进能源利用技术的提高,促进节能减排,减少二氧化碳的排放量,提高全社会减排效率,B正确。]

提升·核心素养

1.全球变暖对自然系统和人类社会的影响

2.全球变暖对国家安全的影响

(1)最严重的影响是生存空间的丧失。

(2)加剧资源危机或自然灾害。

(3)激化国家间的资源争端。

(4)受其他国家波及而间接影响国家安全。

3.应对全球变暖的对策

4.碳交易和碳减排

(1)国际合作中的碳交易

为了平衡各国利益,鼓励减少二氧化碳排放,《京都议定书》把二氧化碳排放权确定为一种商品,并在国家或地区间建立起二氧化碳排放的交易机制,简称碳交易。为体现公平性原则,《京都议定书》对已经签署协议的发达国家的碳减排额有定量的强制要求,对发展中国家则没有。发达国家为了在规定时间内完成减排指标,可以通过技术援助等措施帮助发展中国家实现减排,也可以通过购买发展中国家的碳减排额抵消自身的减排指标。

(2)中国碳减排的行动措施

①积极推进绿色发展,构建低碳经济体系。

②通过科技创新和体制机制创新以及严格的环保巡查制度,转变经济结构,淘汰落后产能。

③调整能源结构,推广风能、太阳能、核能等非化石能源生产,鼓励绿色消费,倡导绿色出行。

④对碳排放交易市场试点经验加以推广,启动全国统一的碳排放交易体系。

⑤开征环境保护税。

5.低碳经济发展模式

主要由低碳产业体系、低碳人居环境体系、低碳消费体系、低碳管理体系四大体系组成,四者相互联系,彼此制约。低碳经济建设的着力点体现在以下四个方面:

着力点 具体措施

优化能源消费结构 ①控制煤炭消费的过快增长,推进节能降耗;②大力开发新能源,促使能源结构多元化

着力点 具体措施

优化产业结构 ①促进传统产业的低碳化转型,逐步淘汰高投入、高能耗、高污染、低效益的夕阳产业;②大力发展低能耗、低污染、高效益的战略性新兴产业

着力推动低碳技术创新 ①大力推动低碳技术创新,构建多元化低碳技术体系;②提高企业低碳技术创新能力

优化低碳经济建设机制 ①构建地区碳交易机制;②优化低碳技术创新机制;③建立产业政策导向机制;④建立低碳环境监管机制;⑤完善财政税收调控机制等

培养·思维能力

(2024·湖北卷)不同类型食物的碳足迹差异显著。图1示意某市1978—2015年食物消费结构变化。图2示意该市同期消费的食物产生的碳足迹结构变化。据此完成(1)~(3)题。

(1)该市1978—2015年食物消费结构变化特点主要表现为( )

A.植物源食物占比逐渐下降,动物源食物占比逐渐上升

B.植物源食物占比逐渐下降,动物源食物占比同步下降

C.植物源食物占比逐渐上升,动物源食物占比同步上升

D.植物源食物占比逐渐上升,动物源食物占比逐渐下降

(2)碳足迹系数为某类食物产生的碳足迹与该类食物的消费量之比。下列食物中碳足迹系数最大的是( )

A.粮食 B.蔬菜

C.禽肉 D.畜肉

√

√

(3)倡导绿色低碳生活,可行的饮食方式有( )

①保证营养需求的同时,将动物源食物消费保持在合理范围

②保持动物源食物占比,由水产品消费大幅度转向畜肉消费

③减少水果、蔬菜和禽肉的消费,增加畜肉消费

④增加水果、蔬菜和禽肉的消费,减少畜肉消费

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

【解题导引】

(1)读图1,分析该市1978—2015年食物消费结构变化→该市1978 —2015年植物源食物(水果、蔬菜、粮食)占比由90%左右下降到约80%,动物源食物(奶类、蛋类、水产品、禽肉、畜肉)占比由10%左右上升到约20%→植物源食物占比逐渐下降,动物源食物占比逐渐上升

(2)碳足迹系数为某类食物产生的碳足迹与该类食物的消费量之比→碳足迹系数最大的食物,其在食物消费结构中占比小,在碳足迹结构中占比大→比较四个选项,畜肉碳足迹系数最大

(3)碳足迹系数最大的食物为畜肉→从倡导绿色低碳生活角度,可行的饮食方式是减少畜肉消费→水果、蔬菜和禽肉碳足迹结构占比较小→在保证营养需求的同时,将动物源食物消费保持在合理范围,增加水果、蔬菜和禽肉的消费,减少畜肉消费

从低碳经济角度,为农业生产减排提出合理措施。

提示:调整农业生产结构,大力发展林业、渔业等低碳产业;加大科技、资金投入,改进农业生产技术;完善农业碳减排监督机制;加强宣传教育,提高农户减排环保意识等。

视角一 碳循环过程

下图为碳的生物循环示意图。读图,完成1~2题。

1.造成近百年来大气中的CO2含量不断增加的主要环节是( )

A.① B.②

C.③ D.④

2.海洋向大气输送碳物质的主要途径有( )

①光合作用 ②呼吸作用 ③分解作用 ④溶解作用

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

√

1.C 2.C [第1题,读图可知,①为植物进行光合作用,吸收CO2;②为动植物呼吸作用放出CO2;③为工业发展过程中燃烧化石燃料排放CO2;④为动植物遗体和排出物分解产生CO2。导致近百年来大气中CO2含量增加的主要环节是工业发展过程中燃烧化石燃料释放CO2。故选C项。第2题,海水通过溶解作用,溶解大气中的CO2,海洋生物利用海水中溶解的CO2进行光合作用,可将CO2固定在生物体内,①光合作用、④溶解作用不是海洋向大气输送碳物质的主要途径;海洋生物的呼吸作用和残体的分解作用可将碳物质输送到大气中,②呼吸作用、③分解作用符合题意,故选C项。]

视角二 全球变暖的影响

下图为西伯利亚地区某湿地上空1千米处空气中CO2含量变化的观测数据统计图。读图,完成3~4题。

3.观测数据曲线呈明显的季节性波动,低谷出现的时间及主要原因对应正确的是( )

A.冬季—能源利用率提高,燃煤取暖排放CO2少

B.夏季—植物的光合作用强,固定CO2多

C.冬季—植物的呼吸作用强,固定CO2多

D.夏季—降水量大,CO2被溶解

√

4.分析长期趋势曲线可知,气候变化对西伯利亚地区的影响是

( )

A.森林带分布北界南移

B.高山的林带上限位置上升

C.高山雪线海拔下降

D.北部海岸线位置向北退缩

√

3.B 4.B [第3题,由图可知,观测数据曲线呈明显的季节性波动,具体表现为CO2含量夏季低,冬季高,主要因为西伯利亚地区纬度高,气温低,冬季人们大量燃煤取暖,排放的CO2多;西伯利亚地区亚寒带针叶林广布,夏季植物的光合作用强,固定CO2多。故选B。第4题,据图中长期趋势曲线可知,空气中CO2含量总体呈上升趋势,CO2含量增加导致的气候变化主要表现为全球变暖,全球变暖会引起高山的林带上限位置上升,B正确;全球变暖,北半球森林带分布北界会向北扩展,A错误;全球变暖,高山雪线可能因冰雪融化增加海拔上升,C错误;因海平面上升,北部海岸线位置会向南退缩,D错误。故选B。]

视角三 碳减排与碳中和

(2024·龙岩三模)中国政府承诺通过减排、增汇,在2060年前后实现碳中和。碳强度指单位GDP的二氧化碳排放量。下图示意1981—2019年我国人口年增长率、人均GDP年增长率、碳强度年增长率以及前三者之和的变化。三者之和是衡量碳排放增长率的综合指标。据此完成5~7题。

5.1981—2019年期间( )

A.GDP逐年增长

B.累计碳排放量至2003年达到峰值

C.人口持续减少

D.1987年与1988年碳排放量相同

6.2003—2005年我国碳强度年增长率偏高的主要原因是( )

A.重化工业比重提高 B.节能减排技术退化

C.第三产业比重提高 D.设备更新换代加快

√

√

7.为实现碳中和目标,我国可以( )

①倡导低碳消费,减少化石能源消费总量 ②提高植被覆盖率,以降低碳强度年增长率 ③降低人口年增长率,以提高人均GDP年增长率 ④推动脱碳与燃料的零碳化,改善能源消费结构

A.①② B.③④

C.①④ D.②③

√

5.A 6.A 7.C [第5题,读图可知,1981—2019年期间,人口年增长率为正、人均GDP年增长率为正,说明人口总量及人均GDP在逐年增长,故GDP逐年增长,A正确,C错误;累计碳排放量年增长率大约在2005—2006年间由正转向负,表示累计碳排放量在2005—2006年间达到峰值,B错误;1987年与1988年的人均GDP不同、碳强度年增长率不同,三者之和相同不能说明年碳排放量不同,D错误。第6题,由材料“碳强度指单位GDP的二氧化碳排放量”可知,碳强度与二氧化碳排放量有关,和工业使用化石燃料有关。重化工业比重提高,化石燃料使用增加,导致2003—2005年我国碳

强度年增长率偏高,A正确;节能减排技术不会退化,B错误;第三产业比重提高、设备更新换代加快会减少二氧化碳排放,碳强度年增长率降低,C、D错误。第7题,由已学可知,为实现碳中和目标,倡导低碳消费,减少化石能源消费总量,①正确;由材料“碳强度指单位GDP的二氧化碳排放量”可知,提高植被覆盖率可以减少大气中的二氧化碳,但与碳强度无关,②错误;降低人口年增长率,不一定能提高人均GDP,也不符合目前中国国情,③错误;推动脱碳与燃料的零碳化,改善能源消费结构,可以降低碳强度,有利于实现碳中和目标,④正确。]

(建议用时:30分钟,分值:59分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·宁波模拟)海洋碳汇是地球最大碳储库,对实现“双碳”目标意义重大。碳元素主要以无机和有机两种形态存储在海洋中,其中有机碳由生物代谢影响,而无机碳则由降水、径流等无机物质循环影响。如图为海洋碳循环主要过程示意图(数值为单位量)。据此完成1~2题。

课时数智作业(七十一) 碳排放与国际减排合作

1.示意图中深层海底的沉积净固定碳值为( )

A.83 B.67

C.53 D.38

√

2.符合当前海洋碳储量垂直变化曲线的是( )

√

A B

C D

1.B 2.C [第1题,从图中可以看到深层海底其有机碳的来源,包括有机沉积碳(78)和无机沉积碳(20);部分有机碳和沉积释放碳从深层流失形成深层碳流(31),故深层海底沉积净固定碳值为78+20-31=67,故选B项。第2题,从图中沉积碳流动可以看出,位于深层海底的部分地区由于受上升碳流和深层碳流的影响,其表层会有部分碳被释放出来;而大量的无机沉积碳和有机沉积碳进入深层海底后被不断沉积,越向下其受上升碳流和深层碳流的影响越小,故越向下其海洋碳储量值应越高,故选C项。]

(2024·湖州二模)碳生态承载系数表示某一地区碳吸收量占全区比例与该区域碳排放量占全区比例的商。下图是以耕地和建设用地为主要碳源,林地、草地、水域和未利用地为碳吸收载体,研究得出的2020年重庆市碳生态承载系数分布图。据此完成3~4题。

3.最需要承担碳排放补偿责任的地区是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

4.为实现碳中和目标,缓解重庆市碳收支空间分布不平衡现象,应( )

①扩大中小城镇建设用地 ②发挥中心城区人才优势发展技术密集型产业 ③提高绿色清洁能源占比 ④保护东部碳汇资源,减少生态产品的开发

A.①② B.②③

C.①③ D.③④

√

√

3.C 4.B [第3题,碳生态承载系数表示某一地区碳吸收量占全区比例与该区域碳排放量占全区比例的商,因此,碳生态承载系数小于1,表明碳排放量大于碳吸收量,大于1说明碳排放量小于碳吸收量。因此最需要承担碳排放补偿责任的地区是碳生态承载系数小于1的地区。读图可知,四区域中,只有丙的碳生态承载系数小于1,因此最需要承担碳排放补偿责任的地区是丙。第4题,扩大中小城镇建设用地会增加碳源,不利于实现碳中和,①错误;技术密集型产业的碳排放量较少,因此发挥中心城区人才优势发展技术密集型产业可以减少碳排放量,②正确;提高绿色清洁能源占比可以减少碳排放量,③正确;重庆市碳收支空间分布不平衡现象表现在东部收大于支而西部收小于支,因此应重点保护西部碳汇资源,减少生态产品的开发,④错误。]

(2025·衡水模拟)碳捕捉和碳封存是指在燃烧化石能源的设施中,分离出二氧化碳,并将其输送、压缩、密闭封存到地下的技术。辽河油田采用地质封存和化学封存两种途径,在辽河深部盐水层注入二氧化碳,使其存储在岩石孔隙间、溶解在水中;部分二氧化碳与地下岩石矿物缓慢发生反应,形成碳酸盐固化在地层中。如图示意二氧化碳封存途径。据此完成5~7题。

5.封存二氧化碳,可以( )

A.提高大气质量 B.消除温室效应

C.获得碳汇收入 D.加快物质循环

6.辽河油田地质封存二氧化碳对油企的有利影响是( )

A.降低生产成本 B.缓解地面沉降

C.减轻环境污染 D.提高原油采收率

7.碳封存技术若能在全球大规模应用,则可极大地缓解全球( )

A.气候变暖 B.大气污染

C.水体污染 D.物种减少

√

√

√

5.C 6.D 7.A [第5题,二氧化碳和大气质量无关,A错误;二氧化碳仅仅是封存,没有消除,温室效应仅靠封存不能消除,B错误;将二氧化碳储存在地下,形成碳汇,获得碳汇收入,C正确;岩石圈物质循环主要指三大类岩石与岩浆之间的相互转化,二氧化碳对其影响较小,D错误。第6题,油企需要对二氧化碳进行封存,生产成本增加,A错误;地面沉降主要与人为过度抽取地下水而导致含水层系统受压缩有关,二氧化碳注入难以修复地下含水层结构,所以缓解地面沉降错误,B错误;封存二氧化碳与减轻环境污染关系较小,且不是对油企的有利影响,C错误;二氧化碳注入地下,可以通过有效降低黏度,膨胀地层原油,提高原油采收率,D正确。第7题,对二氧化碳进行封存,不排入大气中,大气中二氧化碳减少,可缓解温室效应,缓解全球气候变暖,A正确。]

二、非选择题(共2小题,共38分)

8.(2024·济宁三模)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

碳排放导致的环境问题对人类的生存和发展产生了巨大影响,实现碳减排成为人类的必然选择。建立碳排放交易市场是目前公认的、切实有效的减排手段之一,北京和重庆是我国首批碳交易试点城市。重庆2001—2020年煤炭消耗量占能源消费总量一半以上,传统制造业是其工业支柱。下图为2000—2020年北京、重庆与各自对照地区的二氧化碳排放量,对照地区的二氧化碳排放量代表北京或重庆不实施碳交易制度可能的二氧化碳排放量。

(1)概括通过碳交易能够明显促进碳减排的行业部门的特点,并列举两个具体行业部门。(4分)

(2)指出碳交易政策实施后,与北京相比,重庆降碳效果的特点,并推测其主要原因。(8分)

(3)从能源利用角度,说明重庆市进一步推进碳减排的可能途径。(6分)

[解析] 第(1)题,根据所学知识可知,通过碳交易能够明显促进碳减排的行业部门,多为传统制造业,如电力、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、机械等,它们的共同特点是高耗能、高排放。第(2)题,对比图中的北京、重庆两地区,可发现重庆与对照地区的碳排放量接近,即降碳效果不明显。在分析原因时,从“产业结构”“政策”“绿色发展理念”“技术创新”等多个角度与北京进行对比分析。根据文字材料“重庆……传统制造业是其工业支柱”可知,与北京相比,重庆中低端制造业占比大,产业结构优化调整难度大;与北京相比,重庆政府为发展经济,降碳政策执行效率相

对偏低;重庆综合发展实力相对不高,导致政府、企业、群众的绿色发展理念更新相对滞后,且科技水平相对较低,技术创新不足,导致降碳效果不明显。第(3)题,根据文字材料“重庆2001—2020年煤炭消耗量占能源消费总量一半以上”可知,重庆目前能源消费结构不合理,为进一步推进碳减排,需要从“传统能源”“新能源”“消费理念”等多个角度转变。如可加强煤炭等传统能源的高效清洁利用,同时多途径提升新能源供给和消费水平,还可倡导绿色消费理念和生活方式,推动低碳消费。

[答案] (1)特点:高耗能、高排放。举例:电力、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、机械等。(任答两例即可)

(2)特点:降碳效果较弱(或不明显)。原因:高耗能、高排放产业(或中低端制造业)占比相对较大,产业结构优化调整速度慢(或难度大);政策执行效率相对偏低;社会经济发展水平相对较低,绿色发展理念更新相对滞后;科技水平相对较低,技术创新不足。

(3)加强煤炭等传统能源的高效清洁利用(或提高传统能源利用率);提升新能源供给和消费水平;倡导绿色消费理念和生活方式,推动低碳消费。

9.(2024·衡水期中)阅读图文材料,回答下列问题。(20分)

碳排放影响因素对碳排放的影响涉及多个研究层面,与经济特征、能源消费方式、地理位置等内外部环境因素有关,其空间、时间具有高度复杂性。碳排放对全球的碳循环、气候变化产生影响,从而影响社会经济、人类生产和生活以及自然环境的变化。下图为影响碳排放的因素统计图。

(1)指出经济因素影响碳排放量的主要表现。(6分)

(2)简述全球碳排放量增加对社会经济和自然环境的不利影响。(8分)

(3)从能源利用角度,为减少碳排放提出合理化建议。(6分)

[解析] 第(1)题,由材料可知,经济因素包含人均生产总值、人均生产总值增长率和产业结构等,所以经济因素影响碳排放的表现包含人均生产总值增多,导致碳排放量增加,人均生产总值增长越快,碳排放量的增长也会越快。在产业结构上,高耗能、高污染等一些传统产业会增加碳排放量,而高新技术产业的碳排放量较少,所以产业结构中第三产业占比越高,碳排放量越少。第(2)题,碳排放量增加会使空气中的二氧化碳增加,会增强大气的保温作用,加速全球气候变暖,导致冰川融化,淹没沿海低地,还会诱发一些极端天气,导致自然灾害发生的频率和强度增加,影响到人们的生产生活,甚至影响人体的健康。在自然环境方面,碳排放量增加会导致生态环境的恶化,使生物多样性受到威胁。

第(3)题,在能源利用方面,结合材料分析,可以从能源消耗、能源强度、能源效率和能源结构方面提出建议。在能源消耗方面,可以优化能源消费结构,减少能源消耗;能源效率方面,加大技术投入,提高能源利用效率,减少能源消耗量;能源结构上,可以开发新能源和清洁能源,减少化石能源的消费,优化能源消费结构,减少碳排放量。

[答案] (1)人均生产总值增多,增加碳排放量;人均生产总值增长越快,碳排放量增加越快;传统产业结构增加了碳排放量;高新技术产业比重越高,碳排放量越少。

(2)碳排放量增加,导致全球气候变暖,海平面上升,淹没沿海低地和城市;自然灾害的发生频率增加,影响工农业生产,威胁国家稳定;生态环境恶化和生物多样性减少;通过多种途径威胁人体健康。

(3)优化产业结构,减少能源消耗;提高能源利用效率,减少能源消耗量;开发利用新能源,替代传统能源,减轻传统能源的开发强度。

谢 谢 !

同课章节目录