91 第四部分 第十八章 课时73 污染物跨境转移与环境安全 环境保护政策、措施与国家安全 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习

文档属性

| 名称 | 91 第四部分 第十八章 课时73 污染物跨境转移与环境安全 环境保护政策、措施与国家安全 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共95张PPT)

第四部分 资源、环境与国家安全

第十八章 生态环境保护与国家安全

课时73 污染物跨境转移与环境安全 环境保护政策、措施与国家安全

考点1 污染物跨境转移与环境安全

任务1——认识污染物跨境转移

1.填空

污染物跨境转移是指一个国家或地区向______输出污染物,将本国产生的污染治理成本转嫁给他国,从而少承担或不承担__________和环境治理责任的社会行为。

境外

环境损害

2.简答:污染物跨境转移的形式主要有哪些?

提示:①污染物通过河流、海洋或大气等自然环境中的介质进行转移;②污染物通过人为的方式进行转移。

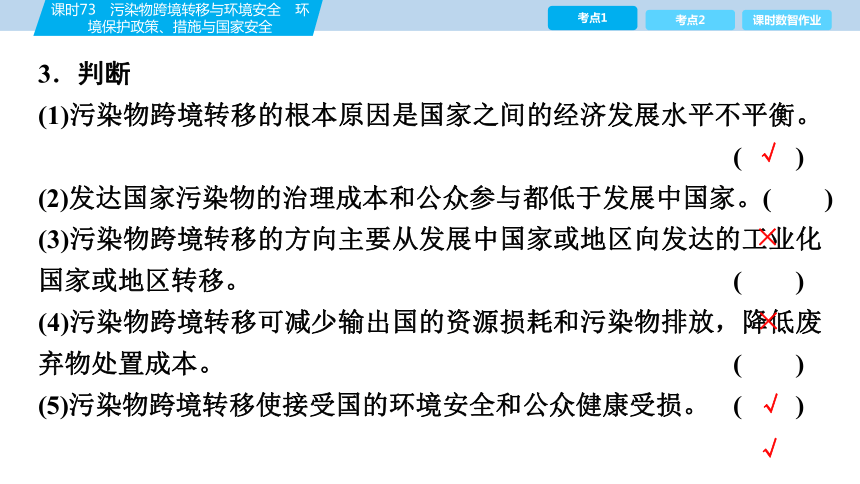

3.判断

(1)污染物跨境转移的根本原因是国家之间的经济发展水平不平衡。 ( )

(2)发达国家污染物的治理成本和公众参与都低于发展中国家。 ( )

(3)污染物跨境转移的方向主要从发展中国家或地区向发达的工业化国家或地区转移。 ( )

(4)污染物跨境转移可减少输出国的资源损耗和污染物排放,降低废弃物处置成本。 ( )

(5)污染物跨境转移使接受国的环境安全和公众健康受损。 ( )

√

×

×

√

√

任务2——理解国际合作应对污染物跨境转移的措施

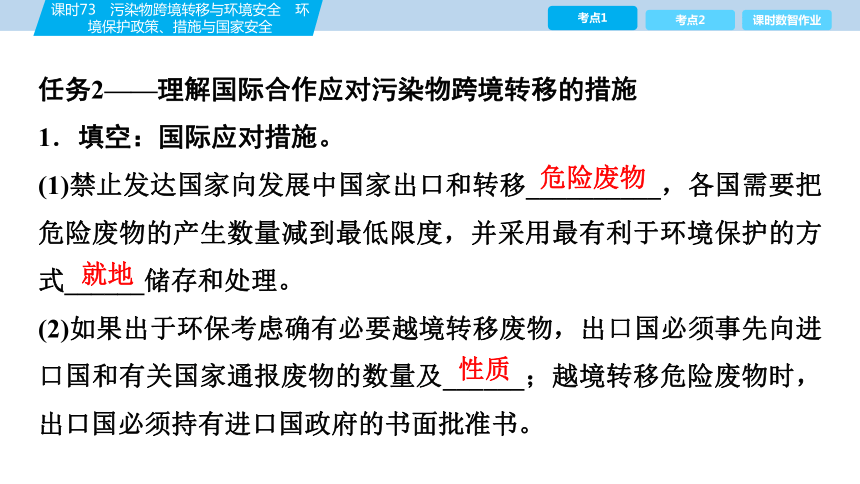

1.填空:国际应对措施。

(1)禁止发达国家向发展中国家出口和转移__________,各国需要把危险废物的产生数量减到最低限度,并采用最有利于环境保护的方式______储存和处理。

(2)如果出于环保考虑确有必要越境转移废物,出口国必须事先向进口国和有关国家通报废物的数量及______;越境转移危险废物时,出口国必须持有进口国政府的书面批准书。

危险废物

就地

性质

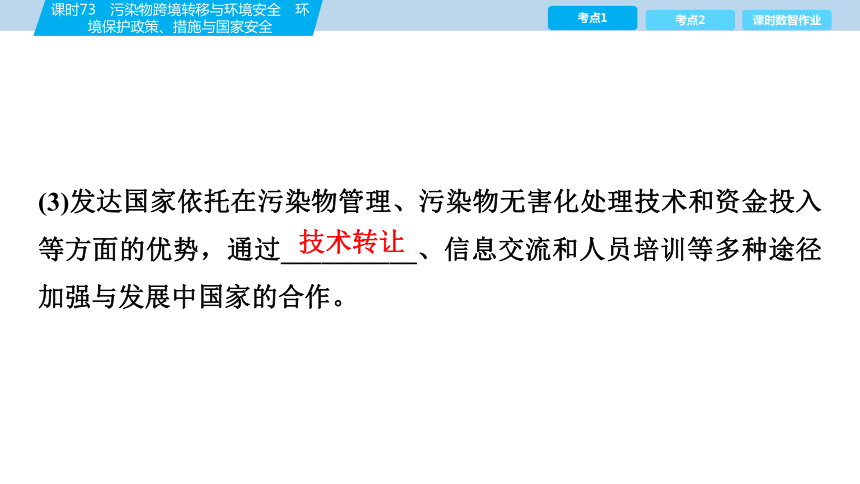

(3)发达国家依托在污染物管理、污染物无害化处理技术和资金投入等方面的优势,通过__________、信息交流和人员培训等多种途径加强与发展中国家的合作。

技术转让

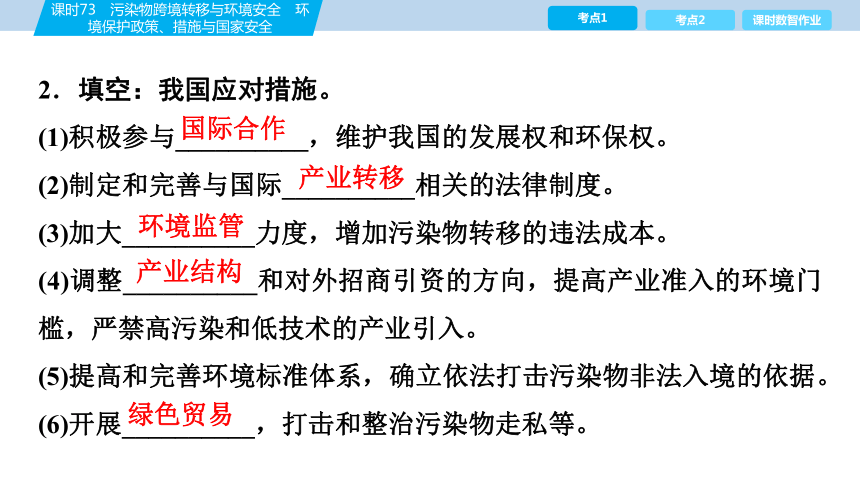

2.填空:我国应对措施。

(1)积极参与__________,维护我国的发展权和环保权。

(2)制定和完善与国际__________相关的法律制度。

(3)加大__________力度,增加污染物转移的违法成本。

(4)调整__________和对外招商引资的方向,提高产业准入的环境门槛,严禁高污染和低技术的产业引入。

(5)提高和完善环境标准体系,确立依法打击污染物非法入境的依据。

(6)开展__________,打击和整治污染物走私等。

国际合作

产业转移

环境监管

产业结构

绿色贸易

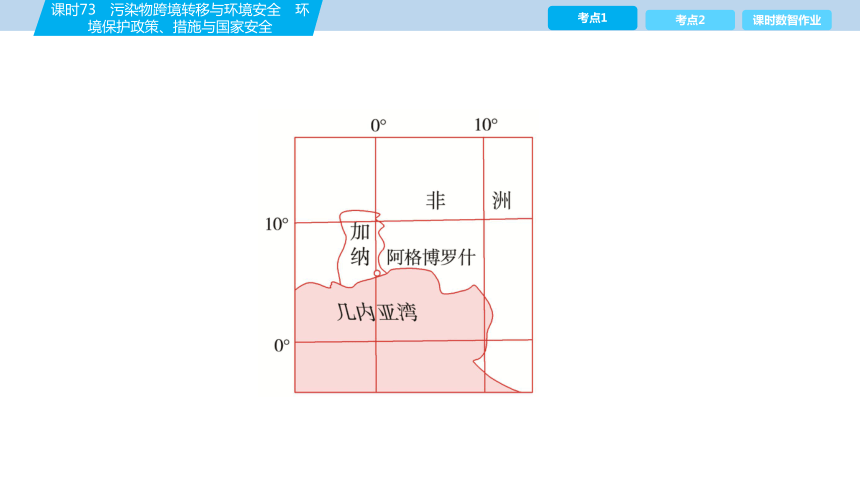

衔接一 选择性必修3活动变式

当前,发达国家每年将数百万吨电子垃圾运往加纳首都附近的阿格博罗什地区,该地原本是潟湖衍生的一块湿地,居住着4万余人,他们大多由北部穷困地区迁徙而来,以处理电子垃圾为生。部分垃圾最后通过焚烧处理,产生大量有毒的烟尘。如图示意阿格博罗什地区的位置。据此完成1~2题。

1.阿格博罗什地区接收大量来自发达国家的电子垃圾,主要是因该地( )

A.海陆空交通便利 B.环境承载力高

C.垃圾处理能力强 D.环境标准较低

2.冬季,在盛行风的作用下,当地焚烧垃圾烟尘的扩散方向主要是( )

A.东南 B.西南

C.东北 D.西北

√

√

1.D 2.B [第1题,该地经济发展水平较低,垃圾处理水平和处理能力较低,同时,由于经济发展水平低,人们对环境的要求不是很高,环境标准较低,所以接收大量来自发达国家的电子垃圾,C错误,D正确。该地经济发展水平低,主要通过处理来自发达国家的电子垃圾而获得收入,并不是由于该地海陆空交通便利或环境承载力高从而接收发达国家的电子垃圾,A、B错误。第2题,冬季,随着气压带风带南移,当地受东北信风影响,焚烧垃圾烟尘受东北风的影响,向西南方向扩散,故选B。]

衔接二 选择性必修3活动变式

(2025·孝感模拟)1986年11月1日,位于瑞士巴塞尔市的某化学公司的仓库发生火灾,装有约1 250吨剧毒农药的钢罐爆炸,硫、磷、汞等有毒物质流入下水道,排入莱茵河。有毒物质形成一条70千米长的微红色污染带并向下游流去。事故造成约160千米范围内的大量鱼类死亡,约480平方千米范围内的井水受到污染而不能饮用。沿河自来水厂全部关闭,改用汽车向居民定量供水。如图示意1986年莱茵河跨境污染事件。据此完成3~4题。

3.1986年莱茵河跨境污染事件的主要受害国包括( )

A.德国、法国、比利时

B.荷兰、德国、法国

C.瑞士、法国、卢森堡

D.奥地利、瑞士、德国

4.1986年的莱茵河跨境污染事件( )

A.既属于突发环境事件,又属于污染物跨国传输事件

B.造成污染物跨国传输,但不会威胁输入国的环境安全

C.引发跨国环境安全问题,冲突是唯一的应对方式

D.瑞士是责任国,应当负责整个莱茵河的污染处理工作

√

√

3.B 4.A [第3题,读图可知,1986年莱茵河跨境污染事件主要受影响的国家是莱茵河干流流经的瑞士、法国、德国和荷兰,其中瑞士是责任国,法国、德国和荷兰是受害国;比利时、卢森堡、奥地利不在污染河段的流经区域。故选B。第4题,根据材料可知,1986年莱茵河跨境污染事件既属于重大突发环境事件,又属于污染物跨国传输事件,A正确;莱茵河跨境污染事件在短时间内造成高浓度的污染物经莱茵河跨国传输,严重威胁输入国的环境安全,B错误;污染物跨国传输将环境安全风险转嫁到其他国家,可能引发跨国环境安全问题,国家之间应对跨国环境安全问题的方式有环境安全冲突和环境安全合作两种,C错误;一旦发生跨境污染事件,各国都要及时采取应急响应,控制影响范围,消除危害,并非只由责任国处理污染,D错误。]

1.污染物跨境转移的方式

主要方式 内容阐释

污染物跨国传输 可通过大气环流、河流径流等自然过程传输

废弃物跨国转移 通过正常贸易或非法入境的手段,将在本国产生的固体废弃物输送到其他国家

含有毒有害物质的产品贸易 通过国际贸易从一个国家进入其他国家

2.污染物跨境转移对国家安全的影响

类型 对国家安全的影响

大气跨境污染 不仅对污染源所在地区的空气质量造成影响,还可能对周围城市,甚至是周围国家和地区造成大气污染,影响人们的正常生活与身体健康

水体跨境污染 河流上游发生污染事件,中下游的河水将受到波及,靠近河流的水井也会受到污染,破坏河流生态环境的同时,也会危及沿岸生活的人们。发生在海洋上的污染,随着大规模的海水运动,影响的范围可能更大

类型 对国家安全的影响

固体废弃物跨境污染 处理固体废弃物会因焚烧造成大气污染,因填埋造成土壤污染和水污染等,进而对周围的人们和其他生物造成危害,威胁环境安全

3.污染物跨境转移的防控

(1)国际合作——《巴塞尔公约》

(2)我国的防控措施

项目 内容

国际 贸易 充分利用国际公约与污染物出口国或地区进行交涉,更好地维护国家的环境权益

制度 建设 逐步健全法律法规体系,加强对污染物跨境转移的控制,切实维护国家生态安全和人民群众的身体健康

项目 内容

资源 利用 全面提升国内固体废物无害化、资源化水平,逐步补齐国内资源缺口

公众 参与 积极引导公众参与,努力营造全社会共同支持的良好氛围

(2023·新课标卷)阅读图文材料,回答下列问题。

湖水中溶解性有机物可分为内源类有机物(主要来自湖中浮游生物排放和降解)和外源类有机物(主要为入湖河水挟带的腐殖质等)。如图所示湖泊均为可人工调控水量的天然湖泊,其中洪泽湖有淮河注入,泥沙沉积多,湖底高于周边地面。有研究表明,各湖溶解性

有机物含量多在夏季达到峰值,外源类有机物降解量秋季大于夏季;洪水期不泄洪和泄洪两种情形下,湖水中溶解性有机物含量差异大;洪泽湖溶解性有机物含量峰值出现的时间常滞后于其他湖泊。

(1)指出冬、夏季高邮湖内源类有机物占湖水溶解性有机物比例的高低。

(2)说明图示湖泊溶解性有机物含量多在夏季达到峰值的气候原因。

(3)解释图示湖泊外源类有机物降解量秋季大于夏季的原因。

(4)分析洪水期不泄洪和泄洪两种情形下,湖水中溶解性有机物含量不同的原因。

(5)根据洪泽湖的特征,解释洪泽湖溶解性有机物含量峰值出现时间常滞后的现象。

【解题导引】

(1)图文材料信息→看内源类有机物和外源类有机物的含义→考虑图示湖泊的水源补给季节进行判断

(2)分析气候原因→抓降水和气温两大要素→夏季降水多,湖泊注入水量多→进入湖泊的有机物多→夏季温度高,大量废水汇入湖泊中引起藻类等的大量繁殖

(3)主要从该地夏秋降水状况分析→秋季降水少于夏季→该湖秋季水位平稳,湖水更新较缓慢→有机质流出少→积累的外源类有机物量反而较夏季大

(4)主要从“流水不腐”的角度分析→洪水期不泄洪时,湖水流动性弱,水中大量外源类有机物被拦截在湖泊中,并且受水温高,微生物活跃的影响→内源类有机物增加较快,湖水中溶解性有机物含量较高;洪水期泄洪时,湖水不断流动更新,水中溶解性有机物被排出,同时湖水中微生物分解受流水的制约→内源类有机物增加较慢→湖水中溶解性有机物含量较低

(5)由材料可知→洪泽湖面积大,有淮河注入,泥沙沉积多,湖底高于周边地面,淮河流域夏季降水量大→夏季入湖水量多→防洪压力大,需要频繁泄洪→洪泽湖溶解性有机物含量峰值出现时间常滞后

【尝试解答】(1)冬季内源类有机物占比高;夏季内源类有机物占比低。

(2)流域内降水丰富,大量降水形成地表径流,冲刷土壤中的腐殖质并进入河流后汇入湖泊;夏季气温高,光照充足,大量废水汇入湖泊中引起藻类等的大量繁殖,进而浮游生物排放和降解增强。

(3)湖水更新慢(流速慢),已积累的外源类有机物多(腐殖质多或可供降解的有机物多、有机物沉积多)。

(4)洪水期不泄洪时,入湖洪水挟带腐殖质多,直接增加湖水中的溶解性有机物含量;湖中的腐殖质可分解出大量盐类,促进浮游生物的生长(繁殖);湖水中溶解性有机物含量高。

洪水期泄洪时,进入湖泊的有机物少,下泄的湖水有机物含量多(或排出的有机物多);稀释作用强,湖水中溶解性有机物含量低。

(5)淮河注入洪泽湖,夏季入湖水量大;湖底高于周围地面,防洪压力大(蓄洪能力差);调峰(泄洪)频繁(次数多),且持续时间长(洪期长或汛期长)。

视角一 污染物跨境转移的方式及影响

2023年6月12日,日本福岛核电站运营方不顾当地渔业从业者和周边邻国的强烈反对,开始对其新设置的核污染水排海设备进行试运行。为了处理这些核污水,日本政府曾讨论过包括蒸发释放、电解排放、稀释入海、地下掩埋以及注入地层五种处理方案,但最后选择了排入大海。据此完成1~2题。

1.日本政府最后选择将核污水排入大海,其主要原因是该方案( )

A.投入少 B.技术要求低

C.耗时短 D.安全系数高

2.日本核污水入海极易引发国际争端,其主要原因是( )

A.福岛及其周边海域将遭受二次污染

B.核污水中的放射性物质无法完全消除

C.核污染将随洋流蔓延至太平洋沿岸国家

D.海洋物种减少导致海洋产业链发展受阻

√

√

1.A 2.C [第1题,相比于其他的核污水处理方案,将核污水排入大海投入的成本更少,日本政府选择花费最小的经济代价来处理这些核污水,A正确。第2题,海洋具有连通性,核污水入海后会在洋流的作用下不断扩散,核污染会蔓延至太平洋沿岸国家,威胁各国人民生命健康,此种做法极易引发国际争端,故选C。]

视角二 污染物跨境转移的应对措施

(2024·酒泉三模)POPs被大量用于防治农林害虫,同时也是一种持久性有机污染物,经过不断地排放—传输—沉降过程,可被输送到偏远山区。我国科考队发现青藏高原大气中POPs主要来自跨境传输,高原南部和北部大气中POPs的含量峰值出现的时间不同。据此完成3~4题。

3.青藏高原地区POPs富集的条件主要包括( )

①邻近的印度次大陆等地,工农业活动密集

②高原面积广,可沉降面积大

③受西风与季风共同影响,多方向输入

④气温低且降雪多,利于沉降

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

√

4.应对青藏高原地区POPs跨境转移的措施最可行的是( )

A.印度等污染物输出国禁止POPs等污染物的排放

B.多国开展合作,研发POPs的替代物

C.我国加强监测预警,通过工程措施切断污染物输入

D.中亚国家给予一定的经济赔偿或生态修复技术

√

3.C 4.B [第3题,POPs被大量用于防治农林害虫,青藏高原南部地区邻近印度,其人口众多,工农业活动多,POPs含量高,①正确;青藏高原地区海拔高,气温低,POPs进入高原后流动性变差,并伴随降雪逐步沉降,青藏高原地区POPs富集与高原面积广并无关联,主要受其位置特殊性影响,②错误,④正确;材料提及青藏高原大气中POPs主要来自跨境传输,青藏高原气候受西风环流和印度季风的共同影响,印度季风影响着青藏高原南部地区,高原北部则受西风带影响,多方向输入使得POPs含量较高,③正确。故选C。

第4题,青藏高原地区POPs污染物主要是跨境转移输入的,故应多国开展合作,并积极研发POPs的替代物,B正确;禁止POPs等污染物的排放过于绝对,A错误;POPs污染扩散主要借助风力,通过工程措施难以阻止,C错误;中亚国家经济能力有限,且技术水平较低,排放的POPs较少,让中亚国家负担不可行,D错误。]

考点2 环境保护政策、措施与国家安全

任务1——理解环境保护的法律法规体系

1.判断

(1)健全的法律法规体系是生态环境保护和生态文明建设的基本保障。 ( )

(2)国际公约不属于我国目前的环境保护法律法规体系。 ( )

√

×

(3)我国目前的环境保护法律法规体系主要是由国家层面的法律、行政法规等组成,不包括地方性法规。 ( )

(4)我国的环境保护法律法规体系涵盖生态保护、资源循环利用、节能减排、防灾减灾等多个门类,也包括国际合作。 ( )

2.简答:宪法中的环境保护条款的地位。

提示:确立了我国环境保护法的基本框架和主要内容,是环境立法的基础和依据。

×

√

3.填空:认识宪法中的环境保护条款。

(1)第九条规定:“矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,都属于______所有,即全民所有;由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。国家保障__________的合理利用,保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。”

(2)第二十六条规定:“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。国家组织和鼓励植树造林,保护林木”。

国家

自然资源

4.填空

(1)国际环境保护公约

我国在维护国家生态环境安全的同时,积极务实地参与生态环境保护领域的__________,为确保全球生态安全做出了应有的贡献。

(2)环境保护法规

我国的环境保护法规由环境保护______法、环境保护______法律和环境保护______法规、地方性环境保护法规以及环境保护标准等不同层次、不同内容的环境保护法律法规组成。

国际合作

基本

单行

行政

任务2——理解环境保护的政策体系

1.简答:环境保护政策体系的最高层次和第二层次。

提示:①最高层次:环境保护基本国策;②第二层次:“三同步”和“三统一”。

2.填表:认识环境保护政策体系的第三层次。

三大环境管理政策 八大环境管理制度

“______为主,______结合”政策 ______________制度;“________”制度

“谁污染,谁治理”政策 __________制度;__________制度

“强化环境管理”政策 环境保护__________制;城市环境综合整治定量______制度;污染集中控制制度;排污申报登记制度

预防

防治

环境影响评价

三同时

排污收费

限期治理

目标责任

考核

3.简答:我国其他环境管理的新政策、新举措。

提示:主要有生态环境监测网络建设方案、生态补偿制度、生态环境损害赔偿制度、生态保护红线政策等。

衔接一 选择性必修3阅读变式

(2024·亳州期末)我国于2018年1月1日起施行《中华人民共和国环境保护税法》。辽宁、吉林、安徽和新疆等地明确应纳大气污染物和水污染物适用税额按照《中华人民共和国环境保护税法》确定的最低限额征收,而北京、天津、河北等地普遍对大气污染物和水污染物执行较高的适用税额。据此完成1~2题。

1.京、津、冀等地执行较高的大气污染物和水污染物税额的主要原因是( )

A.排污总量大 B.环境压力大

C.环境容量大 D.经济实力强

2.征收环境保护税对我国实现经济可持续发展的意义是( )

A.降低企业成本 B.增加政府税收

C.减少原料投入 D.促进产业转型

√

√

1.B 2.D [第1题,京、津、冀等地的环境压力大,且环境容量小,执行较高的税额可以有效减少污染物的排放;京、津面积小,排污总量不大;经济实力强不是执行较高环保税额的主要依据。故选B。第2题,征收环境保护税会增加企业成本,A错误;增加政府税收不是实现经济可持续发展的意义,B错误;征收环境保护税对减少原料投入没有直接影响,C错误;征收环境保护税可以促使企业节能减排,促进产业转型升级,D正确。]

衔接二 选择性必修3阅读变式

(2024·渭南期末)生态保护红线所圈定的空间范围是具有重要生态功能、必须强制性保护的区域。根据《河南省生态保护红线划定方案》,河南省生态保护红线面积16 835.70平方千米,占河南省总面积的10.08%,主要分布于北部的太行山区,西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区,南部的桐柏山和大别山区,零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原。据此完成3~4题。

3.下列说法正确的是( )

A.划定生态保护红线将阻碍河南城镇化进程

B.生态保护红线区兼有生态效益和经济效益

C.划定生态保护红线的目的是保障粮食安全

D.划定生态保护红线可以促进工业化进程

√

4.河南省保障生态环境安全的措施有( )

①加快土地资源开发利用,增强经济产出能力

②确保人口、经济布局与环境承载力相适应

③大力发展传统经济和生态产业

④加强生态保护红线区的动态监管和监测

A.①② B.②③

C.②④ D.③④

√

3.B 4.C [第3题,生态保护红线划定的区域主要是山区、河流沿线,对城镇化进程影响小,A错误;生态保护红线区的重点是生态环境的保护,对经济也有促进作用,因此兼有生态效益和经济效益,B正确;划定生态保护红线的目的是保障生态环境安全,C错误;划定生态保护红线可能会对工业化进程有一定的制约,D错误。第4题,加快土地资源开发利用,不利于生态保护,①错误;确保人口、经济布局与环境承载力相适应,协调人地关系,②正确;大力发展传统经济不利于经济发展,③错误;加强生态保护红线区的动态监管和监测,有利于确保红线保护区域生态环境安全,④正确。故选C。]

1.理解环境保护的三大基本政策

(1)预防为主,防治结合

①要求

预防 为主 在环境未遭受破坏之前,采取各种预防性手段和措施,防止环境问题产生或者恶化,或者把环境污染和破坏控制在能维持生态平衡、保护人体健康、保证社会物质财富持续增长的范围之内

防治 结合 立足预防环境问题发生的同时,积极治理已发生的环境问题

②目的:避免走工业发达国家曾走过的“先污染,后治理”的老路。

(2)谁污染,谁治理

①明确责任:污染产生的损害以及治理污染所需要的费用,必须由污染者承担和补偿。

②目的:提高企业治理污染的责任感和紧迫感,积极采取措施治理环境污染,并加强管理和技术改造。

(3)强化环境管理

①要求:强化政府和企业的环境治理责任,扭转以牺牲环境为代价、片面追求局部利益和短期利益的倾向。

②目的:控制和减少因管理不善带来的环境问题。

2.理解环境保护政策中国际合作的必要性和实施途径

(1)国际合作的必要性

(2)国际合作的实施途径

阅读图文材料,回答下列问题。

地面臭氧除少量由平流层传输外,大部分由人为排放的氮氧化物和挥发性有机物在一定光照和温度条件下,经一系列光化学反应形成,属二次污染物。每到夏季,臭氧会成为全国大部分城市的主要污染物。2020年夏季,臭氧污染防治攻坚战成为打赢蓝天保卫战的关键。如图为2019年6月我国空气质量前20位和后20位城市分布示意图。

(1)描述2019年6月我国空气质量前、后20位城市的分布特点。

(2)分析近年来我国城市臭氧污染加重的主要原因。

(3)为减轻城市臭氧污染,可采取哪些措施?

【解题导引】

(1)辨析图例→读图分析两类图例集中区域→总结空气质量前、后20位城市的空间分布特点

(2)地面臭氧大部分由人为排放的氮氧化物和挥发性有机物在一定光照和温度条件下,经一系列光化学反应形成→近年来我国社会经济发展,城市规模扩大→交通尾气、能源消耗、能源消费结构和监管力度等因素导致排放的氮氧化物和挥发性有机物增多

(3)从人为排放的氮氧化物和挥发性有机物的来源出发→结合环境管理的政策、手段→措施符合可持续发展内涵

【尝试解答】(1)空气质量前20位城市分布较分散,南方地区居多;空气质量后20位城市分布相对集中,主要分布在华北地区。

(2)私家车数量增多;化石燃料消费增多使排放的氮氧化物和挥发性有机物增多;能源消费结构不合理;相关部门监管不力。

(3)推广新能源交通工具,提倡绿色出行;加强宣传,提高人们的环保意识;大力开发使用清洁能源,改善能源消费结构。

除蓝天保卫战外,我国还实施了哪些改善环境质量的治污措施?

提示:碧水保卫战和净土保卫战,发布实施了《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》,重点治理水污染和土壤污染。

视角一 环境污染治理

1.(2025·商洛模拟)阅读材料,回答下列问题。

化学需氧量(COD)指用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需的氧量。一般利用化学氧化剂将废水中可氧化的物质(有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留氧化剂的量计算出氧的消耗量,来表示废水中有机物的含量,反映水体有机物污染程度。COD值越高,表示水中有机污染物污染越重。下图为2022年各地区化学需氧量排放情况。

简述我国化学需氧量排放特点。针对上述特点,提出可行建议。

[解析] 根据图示信息可知,2022年我国化学需氧量排放量空间分布不均匀,东部地区的排放量多于西部地区;河南、湖南等农业大省排放量较大,且各省的排放物主要来自农业源和生活源。可行建议:政府制定相关的法律法规,加强对水污染物排放的监管,减少污染物的排放;减少农业生产中化肥、农药的使用,减少农业污水中有机质的含量,减少农业源污染物的排放;工业生产中加大技术投入,提高水资源的利用效率,减少污水的排放量;将各种来源的污水集中处理达标之后再排放等。

[答案] 特点:排放量空间分布不均匀,东部排放量多于西部;主要集中在农业源和生活源,来源相对集中。

建议:制定相关的法律法规加强监管,减少污染物的排放;减少化肥、农药的使用,减少农业源污染物的排放;加大技术投入,提高水资源的利用效率;生活污水集中处理达标之后再排放等。

视角二 生态保护中的环境管理

(2025·九江模拟)复合生态系统是自然、经济和社会三个子系统组合而成的统一体,其韧性是指受到内部和外部多重因素干扰后表现出的抵抗性,以及恢复原有状态和适应变化的能力。祁连山地区是中国重要的生态功能区,是中国西北地区重要的水源涵养地和生态安全屏障,亦是生态环境脆弱区,其生态环境保护对西部地区的生态稳定至关重要。下图分别示意2007、2021年祁连山地区复合生态韧性等级空间分布。据此完成2~3题。

2.与2007年相比,2021年祁连山地区复合生态韧性等级空间分布发生的变化是( )

A.低韧性面积变化最显著,空间分布范围缩小

B.较低韧性面积不变,空间分布范围保持稳定

C.中等韧性面积扩大,空间分布范围向东扩展

D.高韧性面积变化较显著,空间分布范围扩大

3.祁连山东部地区复合生态韧性等级比西部地区高的主要原因是( )

A.东部地区水源比西部地区丰富,林草植被覆盖率较高

B.东部地区人口比西部地区稀少,生态环境承载压力小

C.东部地区经济比西部地区落后,资源开发起步时间晚

D.东部地区地势比西部地区陡峭,生态环境多样性丰富

√

√

2.D 3.A [第2题,读图可知,与2007年相比,2021年祁连山地区复合生态韧性等级空间分布发生的变化是低韧性面积变化不大,A错误;较低韧性面积变化显著,且空间分布范围显著缩小,B错误;中等韧性面积扩大,空间分布范围向西扩展,C错误;高韧性面积变化较显著,空间分布范围扩大,D正确。 第3题,祁连山东部地区位于夏季风的迎风坡,降水量较西部丰富,林草植被覆盖率较高,自然环境较好,A正确;东部地区人口比西部地区多,生态环境承载压力大,B错误;东部地区经济比西部地区发展水平高,资源开发起步时间较早,C错误;东部地区为河西走廊,地势比西部地区平坦,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:51分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·邢台期末)产品从原料获取、制造加工、运输销售到成为消费者所购买的商品整个过程中所释放的空气污染物被称为“隐含空气污染物”。图1示意2005—2015年中美两国商品贸易概况,图2示意两国贸易隐含空气污染物。据此完成1~2题。

课时数智作业(七十三) 污染物跨境转移与环境安全环境保护政策、措施与国家安全

1.图中显示,2005—2015年( )

A.两国贸易规模不大

B.两国贸易总额逐年减少

C.b 国是隐含空气污染物的净出口国

D.a国向b国出口隐含空气污染物整体呈下降趋势

2.两国贸易隐含空气污染物排放差距较大的主要原因是( )

A.a国对b国存在巨大贸易顺差

B.a国单位产值能耗远高于b国

C.b国煤炭能耗占比远大于a国

D.a国从b国进口商品多为劳动密集型

√

√

1.D 2.B [第1题,图中显示,a、b两国贸易规模很大,A错误;由图1可知,两国贸易总额总体呈增加趋势,B错误;由图2可知,国际贸易中,a国为隐含空气污染物的净出口国,b国为隐含空气污染物的净进口国,C错误;由图2可知,2005—2015年间,a国对b国出口的隐含空气污染物整体呈下降趋势,D正确。第2题,据材料可知,a、b两国指的是中美两国,a对b出口中隐含空气污染物较高,a从b进口中隐含空气污染物较低,可推断a为中国,b为美国,由于技术水平相对美国较低,中国向美国出口的货物的单位产值能耗大

于中国从美国进口的货物,B正确。由图1可知,a国对b国存在巨大贸易顺差,但是贸易顺差大不能说明隐含空气污染物差距大,A错误。a为中国,b为美国,根据两国的能源消费结构可知,b国煤炭能耗占比应小于a国,C错误。b国技术水平更高,a国从b国进口商品多为技术密集型,因此隐含空气污染物较低,D错误。]

当地时间2023年8月24日13时,日本政府正式启动核污染水排海,用时30年向海洋排放约130万吨福岛核污染水,遭到周边国家强烈反对。据此完成3~5题。

3.日本核污染水排放属于( )

①污染物跨境转移 ②突发事件 ③人为导致的污染事件 ④有毒物质的产品贸易

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

√

4.日本核污染水排放会影响美国、墨西哥的( )

A.国土安全 B.军事安全

C.食品安全 D.航行安全

5.核污染水排放对北太平洋岛屿国家安全产生的影响是( )

A.进行国际合作 B.服务功能强化

C.避免疾病传染 D.人居环境变差

√

√

3.A 4.C 5.D [第3题,日本核污染水是福岛核电站长时间集聚的废水,核污染水排放是有目的的,故不属于突发事件,排放影响范围远远超出日本的国土范围,属于人为导致的污染物跨境转移事件,①③正确,②错误;转移过程中无产品和金钱的交易,④错误。综上所述,故选A。第4题,日本的大量核污染水排放,将污染美国、墨西哥等海域及沿海地区,从而导致这些地区海洋生物基因突变,进而威胁食品安全,C正确。第5题,大量核污染水排放可能会使受影响的国家与日本产生冲突,A错误;大量核污染水排放会使周边岛国自然环境的服务功能弱化,B错误;大量核污染水排放会使人居环境变差,造成疾病的传播,C错误,D正确。]

(2024·三亚联考)2023年4月22日是第54个世界地球日,自然资源部在当日宣布全国生态保护红线划定工作已经完成。下图示意《碳汇生态保护红线划定建议方案》。读图,完成6~7题。

6.图中P处森林生态系统所处地形区( )

A.以北年降水量小于800毫米

B.以南农作物一年一熟

C.以南亚热带常绿硬叶林广布

D.以北河流的汛期较长

7.制定《碳汇生态保护红线划定建议方案》的主要目的是( )

A.有效保护耕地,保障粮食安全

B.增加湿地面积,维护生物多样性

C.保护森林草原,减缓气候变暖

D.禁止乱砍滥伐,保护濒危动植物

√

√

6.A 7.C [第6题,据图可知,P处位于秦岭,秦岭以北年降水量少于800毫米,A正确。秦岭以南的农作物一年两熟到三熟,B错误。秦岭以南的植被以亚热带常绿阔叶林为主,C错误。秦岭以北以温带季风气候为主,降水较南方少,因此秦岭以北河流的汛期较短,D错误。第7题,碳汇是指通过植树造林、植被恢复等措施,吸收大气中的二氧化碳,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制,因此制定《碳汇生态保护红线划定建议方案》的主要目的是保护森林和草原,增进吸收温室气体,减缓气候变暖。故选C。]

二、非选择题(共2小题,共30分)

8.(2025·西安模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(14分)

花家湖(下图)位于安徽省凤台县城西北方,地处西淝河下游的一个河湾处,东西长7千米,南北宽1.5~3千米。据监测,该湖浮游植物集中出现在夏秋季且A水域明显多于B水域。为统一规划、综合整治该湖水体,凤台县在该湖流域实行了湖长制。

(1)分析该湖浮游植物集中出现在夏秋季且A水域明显多于B水域的原因。(4分)

(2)从该湖流域综合治理的角度列举湖长的主要任务。(6分)

(3)说出当地政府应做好哪些工作来推动公众参与花家湖水环境保护。(4分)

[解析] 第(1)题,根据“夏秋季”“A水域明显多于B水域”,应从水温角度分析;根据“A水域明显多于B水域”,应从废弃物排放的地区差异、水体更新速度及风向影响角度进行分析。第(2)题,从花家湖流域的水资源、水环境治理等方面分析。加强水资源保护,加大保护力度;加强河湖水域岸线管理保护,保障河道行洪通畅和河湖功能完好;加强水污染防治,进一步增强风险意识,对污染源、风险源进行专项排查;加强水环境治理,巩固提升水生态环境质量;加强水域生态修复与建设,加强管理和恢复湿地生态系统功能;加强执法监管,有法必依、执法必严、违法必究。

第(3)题,各级人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门,应当依法公开环境信息、完善公众参与程序,为公民和其他组织参与和监督水环境保护提供便利。

[答案] (1)夏秋季水温高,利于浮游植物的生长繁殖;A水域比B水域距县城更近,接纳的工业废水及生活污水更多,为浮游植物生长提供大量养分;A处水体更新速度较B处慢;夏季盛行东南风,浮游植物多在A水域堆积。

(2)加强水资源保护;加强河湖水域岸线管理保护;加强水污染防治;加强水环境治理;加强水域生态修复与建设;加强执法监管,违法必究。

(3)敦促公众履行相关法律义务;培养公众环境保护意识;引导公众积极参与花家湖水环境监督等。

9.阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

我国科考队发现青藏高原的大气污染物主要来自跨境传输,通过研究慕士塔格冰芯、珠峰东绒布冰芯、纳木错湖芯三个监测点BC(黑炭:石油、煤、柴草等不完全燃烧发生热解的产物)浓度和通量数据,发现三地样本中的BC与西风带气候区、季风气候区(南亚)、青藏高原内陆区有密切关系。如图示意三地BC浓度(通量)变化。

(1)如果BC浓度保持上升,推测纳木错水位和水质的变化。(8分)

(2)为避免跨境污染物引发的国际矛盾,请为青藏高原生态环境保护提出可行性建议。(8分)

[解析] 第(1)题,根据材料可知,BC是黑炭,是石油、煤、柴草等不完全燃烧发生热解的产物,如果BC浓度上升,会导致冰川和积雪表面反射率降低,吸收的太阳辐射增加,加快冰川和积雪消融;冰川和积雪消融量增加,会使纳木错水量增加,水位升高;BC会随冰雪融水进入湖泊,导致纳木错水质变差。第(2)题,青藏高原生态环境保护措施可从污染物的源头防范、事中风险控制、事后治理方面提出建议。根据材料可知,BC污染物随西风和季风输入中国,应积极参与国际合作,从源头防范,督促污染物输出国控制和减少污染

物的排放;污染物输出国给予适度经济赔偿或生态修复技术;目前我国科考队发现青藏高原的大气污染物主要来自跨境传输,因此中国需要加强监测预警,通过国际合作机制促进污染物输出国的污染治理;针对已经污染的现实,中国应及时控制污染影响,做好生态恢复工作。

[答案] (1)BC浓度上升,降低冰川和积雪表面反射率,加快冰川和积雪消融;纳木错水量增加,水位升高;冰雪融水将地表的BC带入湖泊;纳木错水质变差。

(2)污染物输出国控制和减少污染物的排放;污染物输出国给予适度经济赔偿或生态修复技术;中国加强监测预警,通过国际合作机制促进污染物输出国的污染治理;中国及时控制污染影响,做好生态恢复工作。

谢 谢 !

第四部分 资源、环境与国家安全

第十八章 生态环境保护与国家安全

课时73 污染物跨境转移与环境安全 环境保护政策、措施与国家安全

考点1 污染物跨境转移与环境安全

任务1——认识污染物跨境转移

1.填空

污染物跨境转移是指一个国家或地区向______输出污染物,将本国产生的污染治理成本转嫁给他国,从而少承担或不承担__________和环境治理责任的社会行为。

境外

环境损害

2.简答:污染物跨境转移的形式主要有哪些?

提示:①污染物通过河流、海洋或大气等自然环境中的介质进行转移;②污染物通过人为的方式进行转移。

3.判断

(1)污染物跨境转移的根本原因是国家之间的经济发展水平不平衡。 ( )

(2)发达国家污染物的治理成本和公众参与都低于发展中国家。 ( )

(3)污染物跨境转移的方向主要从发展中国家或地区向发达的工业化国家或地区转移。 ( )

(4)污染物跨境转移可减少输出国的资源损耗和污染物排放,降低废弃物处置成本。 ( )

(5)污染物跨境转移使接受国的环境安全和公众健康受损。 ( )

√

×

×

√

√

任务2——理解国际合作应对污染物跨境转移的措施

1.填空:国际应对措施。

(1)禁止发达国家向发展中国家出口和转移__________,各国需要把危险废物的产生数量减到最低限度,并采用最有利于环境保护的方式______储存和处理。

(2)如果出于环保考虑确有必要越境转移废物,出口国必须事先向进口国和有关国家通报废物的数量及______;越境转移危险废物时,出口国必须持有进口国政府的书面批准书。

危险废物

就地

性质

(3)发达国家依托在污染物管理、污染物无害化处理技术和资金投入等方面的优势,通过__________、信息交流和人员培训等多种途径加强与发展中国家的合作。

技术转让

2.填空:我国应对措施。

(1)积极参与__________,维护我国的发展权和环保权。

(2)制定和完善与国际__________相关的法律制度。

(3)加大__________力度,增加污染物转移的违法成本。

(4)调整__________和对外招商引资的方向,提高产业准入的环境门槛,严禁高污染和低技术的产业引入。

(5)提高和完善环境标准体系,确立依法打击污染物非法入境的依据。

(6)开展__________,打击和整治污染物走私等。

国际合作

产业转移

环境监管

产业结构

绿色贸易

衔接一 选择性必修3活动变式

当前,发达国家每年将数百万吨电子垃圾运往加纳首都附近的阿格博罗什地区,该地原本是潟湖衍生的一块湿地,居住着4万余人,他们大多由北部穷困地区迁徙而来,以处理电子垃圾为生。部分垃圾最后通过焚烧处理,产生大量有毒的烟尘。如图示意阿格博罗什地区的位置。据此完成1~2题。

1.阿格博罗什地区接收大量来自发达国家的电子垃圾,主要是因该地( )

A.海陆空交通便利 B.环境承载力高

C.垃圾处理能力强 D.环境标准较低

2.冬季,在盛行风的作用下,当地焚烧垃圾烟尘的扩散方向主要是( )

A.东南 B.西南

C.东北 D.西北

√

√

1.D 2.B [第1题,该地经济发展水平较低,垃圾处理水平和处理能力较低,同时,由于经济发展水平低,人们对环境的要求不是很高,环境标准较低,所以接收大量来自发达国家的电子垃圾,C错误,D正确。该地经济发展水平低,主要通过处理来自发达国家的电子垃圾而获得收入,并不是由于该地海陆空交通便利或环境承载力高从而接收发达国家的电子垃圾,A、B错误。第2题,冬季,随着气压带风带南移,当地受东北信风影响,焚烧垃圾烟尘受东北风的影响,向西南方向扩散,故选B。]

衔接二 选择性必修3活动变式

(2025·孝感模拟)1986年11月1日,位于瑞士巴塞尔市的某化学公司的仓库发生火灾,装有约1 250吨剧毒农药的钢罐爆炸,硫、磷、汞等有毒物质流入下水道,排入莱茵河。有毒物质形成一条70千米长的微红色污染带并向下游流去。事故造成约160千米范围内的大量鱼类死亡,约480平方千米范围内的井水受到污染而不能饮用。沿河自来水厂全部关闭,改用汽车向居民定量供水。如图示意1986年莱茵河跨境污染事件。据此完成3~4题。

3.1986年莱茵河跨境污染事件的主要受害国包括( )

A.德国、法国、比利时

B.荷兰、德国、法国

C.瑞士、法国、卢森堡

D.奥地利、瑞士、德国

4.1986年的莱茵河跨境污染事件( )

A.既属于突发环境事件,又属于污染物跨国传输事件

B.造成污染物跨国传输,但不会威胁输入国的环境安全

C.引发跨国环境安全问题,冲突是唯一的应对方式

D.瑞士是责任国,应当负责整个莱茵河的污染处理工作

√

√

3.B 4.A [第3题,读图可知,1986年莱茵河跨境污染事件主要受影响的国家是莱茵河干流流经的瑞士、法国、德国和荷兰,其中瑞士是责任国,法国、德国和荷兰是受害国;比利时、卢森堡、奥地利不在污染河段的流经区域。故选B。第4题,根据材料可知,1986年莱茵河跨境污染事件既属于重大突发环境事件,又属于污染物跨国传输事件,A正确;莱茵河跨境污染事件在短时间内造成高浓度的污染物经莱茵河跨国传输,严重威胁输入国的环境安全,B错误;污染物跨国传输将环境安全风险转嫁到其他国家,可能引发跨国环境安全问题,国家之间应对跨国环境安全问题的方式有环境安全冲突和环境安全合作两种,C错误;一旦发生跨境污染事件,各国都要及时采取应急响应,控制影响范围,消除危害,并非只由责任国处理污染,D错误。]

1.污染物跨境转移的方式

主要方式 内容阐释

污染物跨国传输 可通过大气环流、河流径流等自然过程传输

废弃物跨国转移 通过正常贸易或非法入境的手段,将在本国产生的固体废弃物输送到其他国家

含有毒有害物质的产品贸易 通过国际贸易从一个国家进入其他国家

2.污染物跨境转移对国家安全的影响

类型 对国家安全的影响

大气跨境污染 不仅对污染源所在地区的空气质量造成影响,还可能对周围城市,甚至是周围国家和地区造成大气污染,影响人们的正常生活与身体健康

水体跨境污染 河流上游发生污染事件,中下游的河水将受到波及,靠近河流的水井也会受到污染,破坏河流生态环境的同时,也会危及沿岸生活的人们。发生在海洋上的污染,随着大规模的海水运动,影响的范围可能更大

类型 对国家安全的影响

固体废弃物跨境污染 处理固体废弃物会因焚烧造成大气污染,因填埋造成土壤污染和水污染等,进而对周围的人们和其他生物造成危害,威胁环境安全

3.污染物跨境转移的防控

(1)国际合作——《巴塞尔公约》

(2)我国的防控措施

项目 内容

国际 贸易 充分利用国际公约与污染物出口国或地区进行交涉,更好地维护国家的环境权益

制度 建设 逐步健全法律法规体系,加强对污染物跨境转移的控制,切实维护国家生态安全和人民群众的身体健康

项目 内容

资源 利用 全面提升国内固体废物无害化、资源化水平,逐步补齐国内资源缺口

公众 参与 积极引导公众参与,努力营造全社会共同支持的良好氛围

(2023·新课标卷)阅读图文材料,回答下列问题。

湖水中溶解性有机物可分为内源类有机物(主要来自湖中浮游生物排放和降解)和外源类有机物(主要为入湖河水挟带的腐殖质等)。如图所示湖泊均为可人工调控水量的天然湖泊,其中洪泽湖有淮河注入,泥沙沉积多,湖底高于周边地面。有研究表明,各湖溶解性

有机物含量多在夏季达到峰值,外源类有机物降解量秋季大于夏季;洪水期不泄洪和泄洪两种情形下,湖水中溶解性有机物含量差异大;洪泽湖溶解性有机物含量峰值出现的时间常滞后于其他湖泊。

(1)指出冬、夏季高邮湖内源类有机物占湖水溶解性有机物比例的高低。

(2)说明图示湖泊溶解性有机物含量多在夏季达到峰值的气候原因。

(3)解释图示湖泊外源类有机物降解量秋季大于夏季的原因。

(4)分析洪水期不泄洪和泄洪两种情形下,湖水中溶解性有机物含量不同的原因。

(5)根据洪泽湖的特征,解释洪泽湖溶解性有机物含量峰值出现时间常滞后的现象。

【解题导引】

(1)图文材料信息→看内源类有机物和外源类有机物的含义→考虑图示湖泊的水源补给季节进行判断

(2)分析气候原因→抓降水和气温两大要素→夏季降水多,湖泊注入水量多→进入湖泊的有机物多→夏季温度高,大量废水汇入湖泊中引起藻类等的大量繁殖

(3)主要从该地夏秋降水状况分析→秋季降水少于夏季→该湖秋季水位平稳,湖水更新较缓慢→有机质流出少→积累的外源类有机物量反而较夏季大

(4)主要从“流水不腐”的角度分析→洪水期不泄洪时,湖水流动性弱,水中大量外源类有机物被拦截在湖泊中,并且受水温高,微生物活跃的影响→内源类有机物增加较快,湖水中溶解性有机物含量较高;洪水期泄洪时,湖水不断流动更新,水中溶解性有机物被排出,同时湖水中微生物分解受流水的制约→内源类有机物增加较慢→湖水中溶解性有机物含量较低

(5)由材料可知→洪泽湖面积大,有淮河注入,泥沙沉积多,湖底高于周边地面,淮河流域夏季降水量大→夏季入湖水量多→防洪压力大,需要频繁泄洪→洪泽湖溶解性有机物含量峰值出现时间常滞后

【尝试解答】(1)冬季内源类有机物占比高;夏季内源类有机物占比低。

(2)流域内降水丰富,大量降水形成地表径流,冲刷土壤中的腐殖质并进入河流后汇入湖泊;夏季气温高,光照充足,大量废水汇入湖泊中引起藻类等的大量繁殖,进而浮游生物排放和降解增强。

(3)湖水更新慢(流速慢),已积累的外源类有机物多(腐殖质多或可供降解的有机物多、有机物沉积多)。

(4)洪水期不泄洪时,入湖洪水挟带腐殖质多,直接增加湖水中的溶解性有机物含量;湖中的腐殖质可分解出大量盐类,促进浮游生物的生长(繁殖);湖水中溶解性有机物含量高。

洪水期泄洪时,进入湖泊的有机物少,下泄的湖水有机物含量多(或排出的有机物多);稀释作用强,湖水中溶解性有机物含量低。

(5)淮河注入洪泽湖,夏季入湖水量大;湖底高于周围地面,防洪压力大(蓄洪能力差);调峰(泄洪)频繁(次数多),且持续时间长(洪期长或汛期长)。

视角一 污染物跨境转移的方式及影响

2023年6月12日,日本福岛核电站运营方不顾当地渔业从业者和周边邻国的强烈反对,开始对其新设置的核污染水排海设备进行试运行。为了处理这些核污水,日本政府曾讨论过包括蒸发释放、电解排放、稀释入海、地下掩埋以及注入地层五种处理方案,但最后选择了排入大海。据此完成1~2题。

1.日本政府最后选择将核污水排入大海,其主要原因是该方案( )

A.投入少 B.技术要求低

C.耗时短 D.安全系数高

2.日本核污水入海极易引发国际争端,其主要原因是( )

A.福岛及其周边海域将遭受二次污染

B.核污水中的放射性物质无法完全消除

C.核污染将随洋流蔓延至太平洋沿岸国家

D.海洋物种减少导致海洋产业链发展受阻

√

√

1.A 2.C [第1题,相比于其他的核污水处理方案,将核污水排入大海投入的成本更少,日本政府选择花费最小的经济代价来处理这些核污水,A正确。第2题,海洋具有连通性,核污水入海后会在洋流的作用下不断扩散,核污染会蔓延至太平洋沿岸国家,威胁各国人民生命健康,此种做法极易引发国际争端,故选C。]

视角二 污染物跨境转移的应对措施

(2024·酒泉三模)POPs被大量用于防治农林害虫,同时也是一种持久性有机污染物,经过不断地排放—传输—沉降过程,可被输送到偏远山区。我国科考队发现青藏高原大气中POPs主要来自跨境传输,高原南部和北部大气中POPs的含量峰值出现的时间不同。据此完成3~4题。

3.青藏高原地区POPs富集的条件主要包括( )

①邻近的印度次大陆等地,工农业活动密集

②高原面积广,可沉降面积大

③受西风与季风共同影响,多方向输入

④气温低且降雪多,利于沉降

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

√

4.应对青藏高原地区POPs跨境转移的措施最可行的是( )

A.印度等污染物输出国禁止POPs等污染物的排放

B.多国开展合作,研发POPs的替代物

C.我国加强监测预警,通过工程措施切断污染物输入

D.中亚国家给予一定的经济赔偿或生态修复技术

√

3.C 4.B [第3题,POPs被大量用于防治农林害虫,青藏高原南部地区邻近印度,其人口众多,工农业活动多,POPs含量高,①正确;青藏高原地区海拔高,气温低,POPs进入高原后流动性变差,并伴随降雪逐步沉降,青藏高原地区POPs富集与高原面积广并无关联,主要受其位置特殊性影响,②错误,④正确;材料提及青藏高原大气中POPs主要来自跨境传输,青藏高原气候受西风环流和印度季风的共同影响,印度季风影响着青藏高原南部地区,高原北部则受西风带影响,多方向输入使得POPs含量较高,③正确。故选C。

第4题,青藏高原地区POPs污染物主要是跨境转移输入的,故应多国开展合作,并积极研发POPs的替代物,B正确;禁止POPs等污染物的排放过于绝对,A错误;POPs污染扩散主要借助风力,通过工程措施难以阻止,C错误;中亚国家经济能力有限,且技术水平较低,排放的POPs较少,让中亚国家负担不可行,D错误。]

考点2 环境保护政策、措施与国家安全

任务1——理解环境保护的法律法规体系

1.判断

(1)健全的法律法规体系是生态环境保护和生态文明建设的基本保障。 ( )

(2)国际公约不属于我国目前的环境保护法律法规体系。 ( )

√

×

(3)我国目前的环境保护法律法规体系主要是由国家层面的法律、行政法规等组成,不包括地方性法规。 ( )

(4)我国的环境保护法律法规体系涵盖生态保护、资源循环利用、节能减排、防灾减灾等多个门类,也包括国际合作。 ( )

2.简答:宪法中的环境保护条款的地位。

提示:确立了我国环境保护法的基本框架和主要内容,是环境立法的基础和依据。

×

√

3.填空:认识宪法中的环境保护条款。

(1)第九条规定:“矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,都属于______所有,即全民所有;由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。国家保障__________的合理利用,保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。”

(2)第二十六条规定:“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。国家组织和鼓励植树造林,保护林木”。

国家

自然资源

4.填空

(1)国际环境保护公约

我国在维护国家生态环境安全的同时,积极务实地参与生态环境保护领域的__________,为确保全球生态安全做出了应有的贡献。

(2)环境保护法规

我国的环境保护法规由环境保护______法、环境保护______法律和环境保护______法规、地方性环境保护法规以及环境保护标准等不同层次、不同内容的环境保护法律法规组成。

国际合作

基本

单行

行政

任务2——理解环境保护的政策体系

1.简答:环境保护政策体系的最高层次和第二层次。

提示:①最高层次:环境保护基本国策;②第二层次:“三同步”和“三统一”。

2.填表:认识环境保护政策体系的第三层次。

三大环境管理政策 八大环境管理制度

“______为主,______结合”政策 ______________制度;“________”制度

“谁污染,谁治理”政策 __________制度;__________制度

“强化环境管理”政策 环境保护__________制;城市环境综合整治定量______制度;污染集中控制制度;排污申报登记制度

预防

防治

环境影响评价

三同时

排污收费

限期治理

目标责任

考核

3.简答:我国其他环境管理的新政策、新举措。

提示:主要有生态环境监测网络建设方案、生态补偿制度、生态环境损害赔偿制度、生态保护红线政策等。

衔接一 选择性必修3阅读变式

(2024·亳州期末)我国于2018年1月1日起施行《中华人民共和国环境保护税法》。辽宁、吉林、安徽和新疆等地明确应纳大气污染物和水污染物适用税额按照《中华人民共和国环境保护税法》确定的最低限额征收,而北京、天津、河北等地普遍对大气污染物和水污染物执行较高的适用税额。据此完成1~2题。

1.京、津、冀等地执行较高的大气污染物和水污染物税额的主要原因是( )

A.排污总量大 B.环境压力大

C.环境容量大 D.经济实力强

2.征收环境保护税对我国实现经济可持续发展的意义是( )

A.降低企业成本 B.增加政府税收

C.减少原料投入 D.促进产业转型

√

√

1.B 2.D [第1题,京、津、冀等地的环境压力大,且环境容量小,执行较高的税额可以有效减少污染物的排放;京、津面积小,排污总量不大;经济实力强不是执行较高环保税额的主要依据。故选B。第2题,征收环境保护税会增加企业成本,A错误;增加政府税收不是实现经济可持续发展的意义,B错误;征收环境保护税对减少原料投入没有直接影响,C错误;征收环境保护税可以促使企业节能减排,促进产业转型升级,D正确。]

衔接二 选择性必修3阅读变式

(2024·渭南期末)生态保护红线所圈定的空间范围是具有重要生态功能、必须强制性保护的区域。根据《河南省生态保护红线划定方案》,河南省生态保护红线面积16 835.70平方千米,占河南省总面积的10.08%,主要分布于北部的太行山区,西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区,南部的桐柏山和大别山区,零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原。据此完成3~4题。

3.下列说法正确的是( )

A.划定生态保护红线将阻碍河南城镇化进程

B.生态保护红线区兼有生态效益和经济效益

C.划定生态保护红线的目的是保障粮食安全

D.划定生态保护红线可以促进工业化进程

√

4.河南省保障生态环境安全的措施有( )

①加快土地资源开发利用,增强经济产出能力

②确保人口、经济布局与环境承载力相适应

③大力发展传统经济和生态产业

④加强生态保护红线区的动态监管和监测

A.①② B.②③

C.②④ D.③④

√

3.B 4.C [第3题,生态保护红线划定的区域主要是山区、河流沿线,对城镇化进程影响小,A错误;生态保护红线区的重点是生态环境的保护,对经济也有促进作用,因此兼有生态效益和经济效益,B正确;划定生态保护红线的目的是保障生态环境安全,C错误;划定生态保护红线可能会对工业化进程有一定的制约,D错误。第4题,加快土地资源开发利用,不利于生态保护,①错误;确保人口、经济布局与环境承载力相适应,协调人地关系,②正确;大力发展传统经济不利于经济发展,③错误;加强生态保护红线区的动态监管和监测,有利于确保红线保护区域生态环境安全,④正确。故选C。]

1.理解环境保护的三大基本政策

(1)预防为主,防治结合

①要求

预防 为主 在环境未遭受破坏之前,采取各种预防性手段和措施,防止环境问题产生或者恶化,或者把环境污染和破坏控制在能维持生态平衡、保护人体健康、保证社会物质财富持续增长的范围之内

防治 结合 立足预防环境问题发生的同时,积极治理已发生的环境问题

②目的:避免走工业发达国家曾走过的“先污染,后治理”的老路。

(2)谁污染,谁治理

①明确责任:污染产生的损害以及治理污染所需要的费用,必须由污染者承担和补偿。

②目的:提高企业治理污染的责任感和紧迫感,积极采取措施治理环境污染,并加强管理和技术改造。

(3)强化环境管理

①要求:强化政府和企业的环境治理责任,扭转以牺牲环境为代价、片面追求局部利益和短期利益的倾向。

②目的:控制和减少因管理不善带来的环境问题。

2.理解环境保护政策中国际合作的必要性和实施途径

(1)国际合作的必要性

(2)国际合作的实施途径

阅读图文材料,回答下列问题。

地面臭氧除少量由平流层传输外,大部分由人为排放的氮氧化物和挥发性有机物在一定光照和温度条件下,经一系列光化学反应形成,属二次污染物。每到夏季,臭氧会成为全国大部分城市的主要污染物。2020年夏季,臭氧污染防治攻坚战成为打赢蓝天保卫战的关键。如图为2019年6月我国空气质量前20位和后20位城市分布示意图。

(1)描述2019年6月我国空气质量前、后20位城市的分布特点。

(2)分析近年来我国城市臭氧污染加重的主要原因。

(3)为减轻城市臭氧污染,可采取哪些措施?

【解题导引】

(1)辨析图例→读图分析两类图例集中区域→总结空气质量前、后20位城市的空间分布特点

(2)地面臭氧大部分由人为排放的氮氧化物和挥发性有机物在一定光照和温度条件下,经一系列光化学反应形成→近年来我国社会经济发展,城市规模扩大→交通尾气、能源消耗、能源消费结构和监管力度等因素导致排放的氮氧化物和挥发性有机物增多

(3)从人为排放的氮氧化物和挥发性有机物的来源出发→结合环境管理的政策、手段→措施符合可持续发展内涵

【尝试解答】(1)空气质量前20位城市分布较分散,南方地区居多;空气质量后20位城市分布相对集中,主要分布在华北地区。

(2)私家车数量增多;化石燃料消费增多使排放的氮氧化物和挥发性有机物增多;能源消费结构不合理;相关部门监管不力。

(3)推广新能源交通工具,提倡绿色出行;加强宣传,提高人们的环保意识;大力开发使用清洁能源,改善能源消费结构。

除蓝天保卫战外,我国还实施了哪些改善环境质量的治污措施?

提示:碧水保卫战和净土保卫战,发布实施了《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》,重点治理水污染和土壤污染。

视角一 环境污染治理

1.(2025·商洛模拟)阅读材料,回答下列问题。

化学需氧量(COD)指用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需的氧量。一般利用化学氧化剂将废水中可氧化的物质(有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留氧化剂的量计算出氧的消耗量,来表示废水中有机物的含量,反映水体有机物污染程度。COD值越高,表示水中有机污染物污染越重。下图为2022年各地区化学需氧量排放情况。

简述我国化学需氧量排放特点。针对上述特点,提出可行建议。

[解析] 根据图示信息可知,2022年我国化学需氧量排放量空间分布不均匀,东部地区的排放量多于西部地区;河南、湖南等农业大省排放量较大,且各省的排放物主要来自农业源和生活源。可行建议:政府制定相关的法律法规,加强对水污染物排放的监管,减少污染物的排放;减少农业生产中化肥、农药的使用,减少农业污水中有机质的含量,减少农业源污染物的排放;工业生产中加大技术投入,提高水资源的利用效率,减少污水的排放量;将各种来源的污水集中处理达标之后再排放等。

[答案] 特点:排放量空间分布不均匀,东部排放量多于西部;主要集中在农业源和生活源,来源相对集中。

建议:制定相关的法律法规加强监管,减少污染物的排放;减少化肥、农药的使用,减少农业源污染物的排放;加大技术投入,提高水资源的利用效率;生活污水集中处理达标之后再排放等。

视角二 生态保护中的环境管理

(2025·九江模拟)复合生态系统是自然、经济和社会三个子系统组合而成的统一体,其韧性是指受到内部和外部多重因素干扰后表现出的抵抗性,以及恢复原有状态和适应变化的能力。祁连山地区是中国重要的生态功能区,是中国西北地区重要的水源涵养地和生态安全屏障,亦是生态环境脆弱区,其生态环境保护对西部地区的生态稳定至关重要。下图分别示意2007、2021年祁连山地区复合生态韧性等级空间分布。据此完成2~3题。

2.与2007年相比,2021年祁连山地区复合生态韧性等级空间分布发生的变化是( )

A.低韧性面积变化最显著,空间分布范围缩小

B.较低韧性面积不变,空间分布范围保持稳定

C.中等韧性面积扩大,空间分布范围向东扩展

D.高韧性面积变化较显著,空间分布范围扩大

3.祁连山东部地区复合生态韧性等级比西部地区高的主要原因是( )

A.东部地区水源比西部地区丰富,林草植被覆盖率较高

B.东部地区人口比西部地区稀少,生态环境承载压力小

C.东部地区经济比西部地区落后,资源开发起步时间晚

D.东部地区地势比西部地区陡峭,生态环境多样性丰富

√

√

2.D 3.A [第2题,读图可知,与2007年相比,2021年祁连山地区复合生态韧性等级空间分布发生的变化是低韧性面积变化不大,A错误;较低韧性面积变化显著,且空间分布范围显著缩小,B错误;中等韧性面积扩大,空间分布范围向西扩展,C错误;高韧性面积变化较显著,空间分布范围扩大,D正确。 第3题,祁连山东部地区位于夏季风的迎风坡,降水量较西部丰富,林草植被覆盖率较高,自然环境较好,A正确;东部地区人口比西部地区多,生态环境承载压力大,B错误;东部地区经济比西部地区发展水平高,资源开发起步时间较早,C错误;东部地区为河西走廊,地势比西部地区平坦,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:51分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·邢台期末)产品从原料获取、制造加工、运输销售到成为消费者所购买的商品整个过程中所释放的空气污染物被称为“隐含空气污染物”。图1示意2005—2015年中美两国商品贸易概况,图2示意两国贸易隐含空气污染物。据此完成1~2题。

课时数智作业(七十三) 污染物跨境转移与环境安全环境保护政策、措施与国家安全

1.图中显示,2005—2015年( )

A.两国贸易规模不大

B.两国贸易总额逐年减少

C.b 国是隐含空气污染物的净出口国

D.a国向b国出口隐含空气污染物整体呈下降趋势

2.两国贸易隐含空气污染物排放差距较大的主要原因是( )

A.a国对b国存在巨大贸易顺差

B.a国单位产值能耗远高于b国

C.b国煤炭能耗占比远大于a国

D.a国从b国进口商品多为劳动密集型

√

√

1.D 2.B [第1题,图中显示,a、b两国贸易规模很大,A错误;由图1可知,两国贸易总额总体呈增加趋势,B错误;由图2可知,国际贸易中,a国为隐含空气污染物的净出口国,b国为隐含空气污染物的净进口国,C错误;由图2可知,2005—2015年间,a国对b国出口的隐含空气污染物整体呈下降趋势,D正确。第2题,据材料可知,a、b两国指的是中美两国,a对b出口中隐含空气污染物较高,a从b进口中隐含空气污染物较低,可推断a为中国,b为美国,由于技术水平相对美国较低,中国向美国出口的货物的单位产值能耗大

于中国从美国进口的货物,B正确。由图1可知,a国对b国存在巨大贸易顺差,但是贸易顺差大不能说明隐含空气污染物差距大,A错误。a为中国,b为美国,根据两国的能源消费结构可知,b国煤炭能耗占比应小于a国,C错误。b国技术水平更高,a国从b国进口商品多为技术密集型,因此隐含空气污染物较低,D错误。]

当地时间2023年8月24日13时,日本政府正式启动核污染水排海,用时30年向海洋排放约130万吨福岛核污染水,遭到周边国家强烈反对。据此完成3~5题。

3.日本核污染水排放属于( )

①污染物跨境转移 ②突发事件 ③人为导致的污染事件 ④有毒物质的产品贸易

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

√

4.日本核污染水排放会影响美国、墨西哥的( )

A.国土安全 B.军事安全

C.食品安全 D.航行安全

5.核污染水排放对北太平洋岛屿国家安全产生的影响是( )

A.进行国际合作 B.服务功能强化

C.避免疾病传染 D.人居环境变差

√

√

3.A 4.C 5.D [第3题,日本核污染水是福岛核电站长时间集聚的废水,核污染水排放是有目的的,故不属于突发事件,排放影响范围远远超出日本的国土范围,属于人为导致的污染物跨境转移事件,①③正确,②错误;转移过程中无产品和金钱的交易,④错误。综上所述,故选A。第4题,日本的大量核污染水排放,将污染美国、墨西哥等海域及沿海地区,从而导致这些地区海洋生物基因突变,进而威胁食品安全,C正确。第5题,大量核污染水排放可能会使受影响的国家与日本产生冲突,A错误;大量核污染水排放会使周边岛国自然环境的服务功能弱化,B错误;大量核污染水排放会使人居环境变差,造成疾病的传播,C错误,D正确。]

(2024·三亚联考)2023年4月22日是第54个世界地球日,自然资源部在当日宣布全国生态保护红线划定工作已经完成。下图示意《碳汇生态保护红线划定建议方案》。读图,完成6~7题。

6.图中P处森林生态系统所处地形区( )

A.以北年降水量小于800毫米

B.以南农作物一年一熟

C.以南亚热带常绿硬叶林广布

D.以北河流的汛期较长

7.制定《碳汇生态保护红线划定建议方案》的主要目的是( )

A.有效保护耕地,保障粮食安全

B.增加湿地面积,维护生物多样性

C.保护森林草原,减缓气候变暖

D.禁止乱砍滥伐,保护濒危动植物

√

√

6.A 7.C [第6题,据图可知,P处位于秦岭,秦岭以北年降水量少于800毫米,A正确。秦岭以南的农作物一年两熟到三熟,B错误。秦岭以南的植被以亚热带常绿阔叶林为主,C错误。秦岭以北以温带季风气候为主,降水较南方少,因此秦岭以北河流的汛期较短,D错误。第7题,碳汇是指通过植树造林、植被恢复等措施,吸收大气中的二氧化碳,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制,因此制定《碳汇生态保护红线划定建议方案》的主要目的是保护森林和草原,增进吸收温室气体,减缓气候变暖。故选C。]

二、非选择题(共2小题,共30分)

8.(2025·西安模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(14分)

花家湖(下图)位于安徽省凤台县城西北方,地处西淝河下游的一个河湾处,东西长7千米,南北宽1.5~3千米。据监测,该湖浮游植物集中出现在夏秋季且A水域明显多于B水域。为统一规划、综合整治该湖水体,凤台县在该湖流域实行了湖长制。

(1)分析该湖浮游植物集中出现在夏秋季且A水域明显多于B水域的原因。(4分)

(2)从该湖流域综合治理的角度列举湖长的主要任务。(6分)

(3)说出当地政府应做好哪些工作来推动公众参与花家湖水环境保护。(4分)

[解析] 第(1)题,根据“夏秋季”“A水域明显多于B水域”,应从水温角度分析;根据“A水域明显多于B水域”,应从废弃物排放的地区差异、水体更新速度及风向影响角度进行分析。第(2)题,从花家湖流域的水资源、水环境治理等方面分析。加强水资源保护,加大保护力度;加强河湖水域岸线管理保护,保障河道行洪通畅和河湖功能完好;加强水污染防治,进一步增强风险意识,对污染源、风险源进行专项排查;加强水环境治理,巩固提升水生态环境质量;加强水域生态修复与建设,加强管理和恢复湿地生态系统功能;加强执法监管,有法必依、执法必严、违法必究。

第(3)题,各级人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门,应当依法公开环境信息、完善公众参与程序,为公民和其他组织参与和监督水环境保护提供便利。

[答案] (1)夏秋季水温高,利于浮游植物的生长繁殖;A水域比B水域距县城更近,接纳的工业废水及生活污水更多,为浮游植物生长提供大量养分;A处水体更新速度较B处慢;夏季盛行东南风,浮游植物多在A水域堆积。

(2)加强水资源保护;加强河湖水域岸线管理保护;加强水污染防治;加强水环境治理;加强水域生态修复与建设;加强执法监管,违法必究。

(3)敦促公众履行相关法律义务;培养公众环境保护意识;引导公众积极参与花家湖水环境监督等。

9.阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

我国科考队发现青藏高原的大气污染物主要来自跨境传输,通过研究慕士塔格冰芯、珠峰东绒布冰芯、纳木错湖芯三个监测点BC(黑炭:石油、煤、柴草等不完全燃烧发生热解的产物)浓度和通量数据,发现三地样本中的BC与西风带气候区、季风气候区(南亚)、青藏高原内陆区有密切关系。如图示意三地BC浓度(通量)变化。

(1)如果BC浓度保持上升,推测纳木错水位和水质的变化。(8分)

(2)为避免跨境污染物引发的国际矛盾,请为青藏高原生态环境保护提出可行性建议。(8分)

[解析] 第(1)题,根据材料可知,BC是黑炭,是石油、煤、柴草等不完全燃烧发生热解的产物,如果BC浓度上升,会导致冰川和积雪表面反射率降低,吸收的太阳辐射增加,加快冰川和积雪消融;冰川和积雪消融量增加,会使纳木错水量增加,水位升高;BC会随冰雪融水进入湖泊,导致纳木错水质变差。第(2)题,青藏高原生态环境保护措施可从污染物的源头防范、事中风险控制、事后治理方面提出建议。根据材料可知,BC污染物随西风和季风输入中国,应积极参与国际合作,从源头防范,督促污染物输出国控制和减少污染

物的排放;污染物输出国给予适度经济赔偿或生态修复技术;目前我国科考队发现青藏高原的大气污染物主要来自跨境传输,因此中国需要加强监测预警,通过国际合作机制促进污染物输出国的污染治理;针对已经污染的现实,中国应及时控制污染影响,做好生态恢复工作。

[答案] (1)BC浓度上升,降低冰川和积雪表面反射率,加快冰川和积雪消融;纳木错水量增加,水位升高;冰雪融水将地表的BC带入湖泊;纳木错水质变差。

(2)污染物输出国控制和减少污染物的排放;污染物输出国给予适度经济赔偿或生态修复技术;中国加强监测预警,通过国际合作机制促进污染物输出国的污染治理;中国及时控制污染影响,做好生态恢复工作。

谢 谢 !

同课章节目录