河南省南阳市天一联考2024—2025学年度高一下学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省南阳市天一联考2024—2025学年度高一下学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-10 13:03:55 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度河南省南阳市天一联考高一第二学期期末考试

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

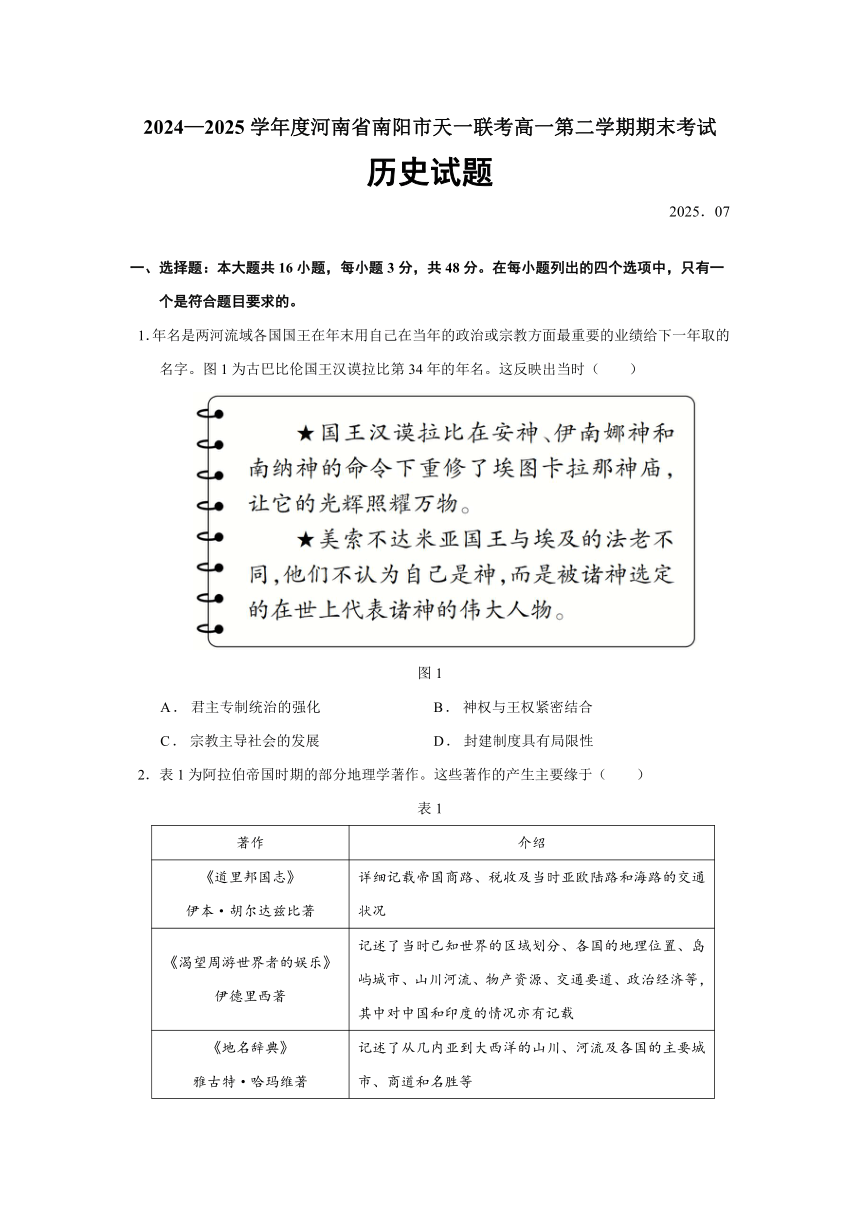

1.年名是两河流域各国国王在年末用自己在当年的政治或宗教方面最重要的业绩给下一年取的名字。图1为古巴比伦国王汉谟拉比第34年的年名。这反映出当时( )

图1

A.君主专制统治的强化 B.神权与王权紧密结合

C.宗教主导社会的发展 D.封建制度具有局限性

2.表1为阿拉伯帝国时期的部分地理学著作。这些著作的产生主要缘于( )

表1

著作 介绍

《道里邦国志》 伊本·胡尔达兹比著 详细记载帝国商路、税收及当时亚欧陆路和海路的交通状况

《渴望周游世界者的娱乐》 伊德里西著 记述了当时已知世界的区域划分、各国的地理位置、岛屿城市、山川河流、物产资源、交通要道、政治经济等,其中对中国和印度的情况亦有记载

《地名辞典》 雅古特·哈玛维著 记述了从几内亚到大西洋的山川、河流及各国的主要城市、商道和名胜等

A.地理技术的进步 B.商业贸易的推动

C.专业人才的培养 D.统治版图的扩大

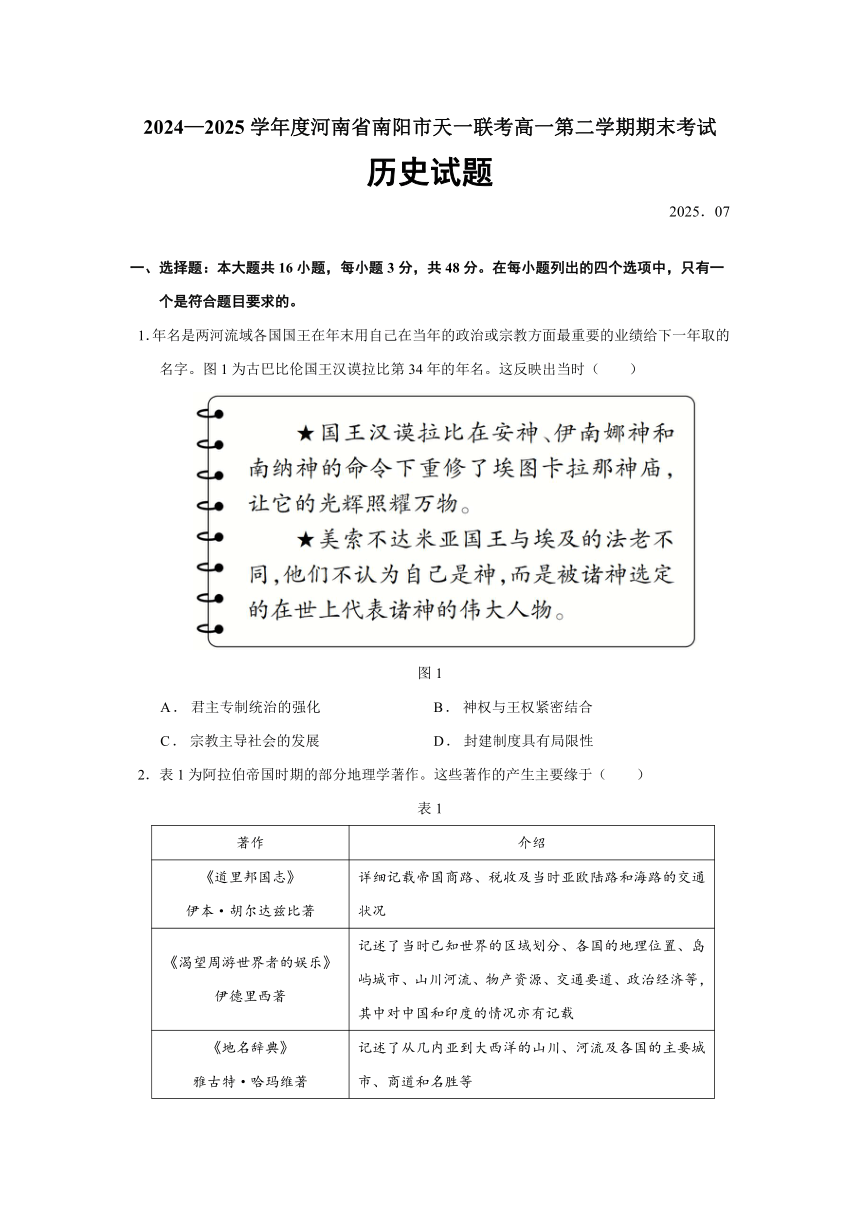

3.印加人在建造位于安第斯山脉的马丘比丘城时,巧妙利用山体坡度规划梯田,将建筑与自然景观融为一体,城中神庙等重要建筑的石块间紧密合缝(如图2所示)。这体现出印加人( )

图2印加马丘比丘城遗址

A.因地制宜的发展智慧 B.军事防御的战略考量

C.征服自然的坚定决心 D.天人感应的思想观念

4.14世纪时,欧洲少数大作坊主开始采用新的操作技术,增加帮工和学徒人数,延长劳动时间,并对某些无力购办手工原料的小作坊主,提供原料和半成品以加工定货,低价收购成品。这一现象反映出当时( )

A.商业革命的深入发展 B.重商主义思想的实践

C.社会转型的趋势显现 D.市民经济意识的觉醒

5.图3为1467年尼古拉斯绘制的世界地图,图4为1544年巴蒂斯塔·阿格尼斯绘制的世界地图。这一变化反映出( )

A.技术进步驱动绘图革新 B.人文主义影响空间观念

C.欧洲贸易中心逐步转移 D.航海活动拓宽地理认知

6.1534年,亨利八世的宗教改革彻底摆脱了罗马教廷控制,还创立圣公会并兼任教会首脑,改变了多数英国人的信仰。新教徒在政治上基本掌控国家政权,众多王室及政府要员改信新教。这可以用来说明( )

A.近代自然科学兴起的影响 B.启蒙运动兴起的政治前提

C.近代民族国家形成与发展 D.西方民主政治的历史源头

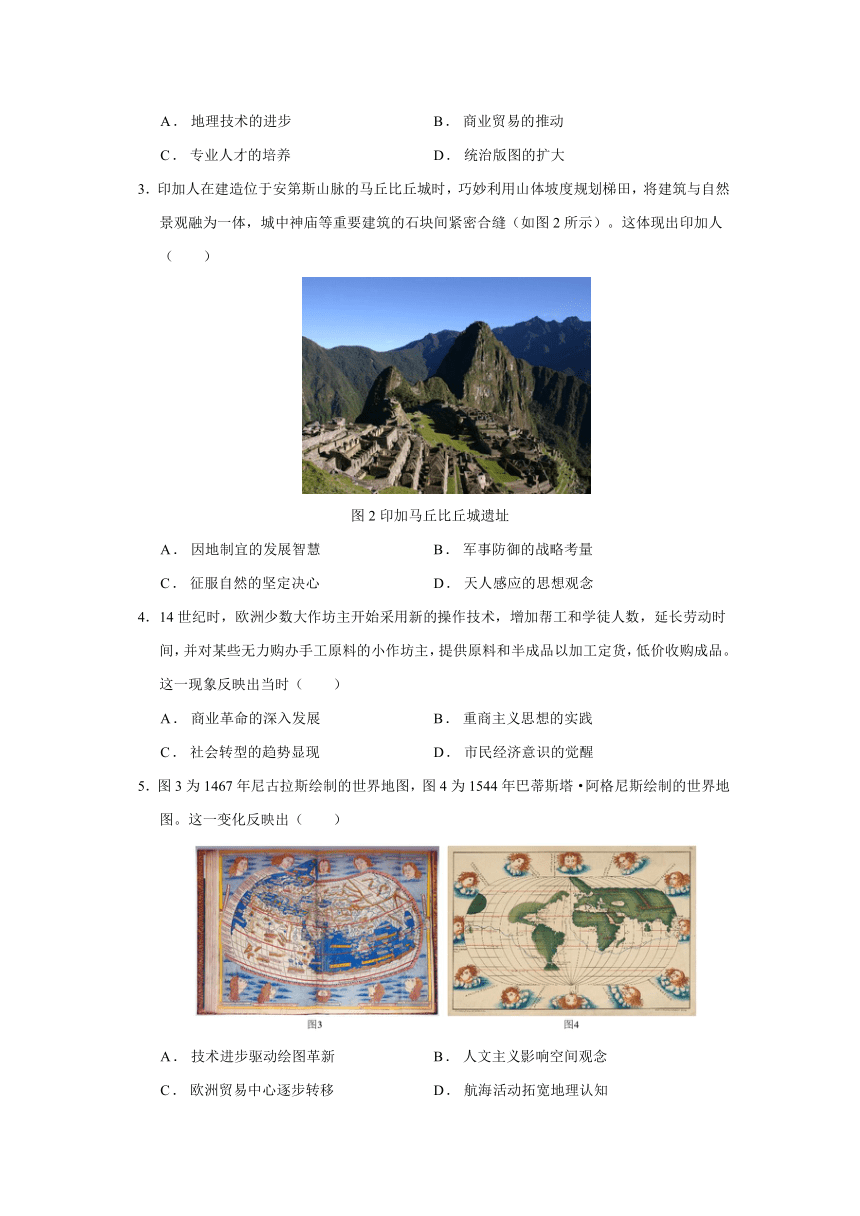

7.图5为18世纪英国东印度公司自广州采购茶叶数量变化趋势图。这一变化的主要因素是( )

图5

A.工业革命的推动 B.资产阶级革命的成功

C.殖民战争的胜利 D.中国茶叶质量的提高

8.表2为恩格斯在不同著作中对国家理论的阐述。综合表2中信息可得出的结论是( )

表2

著作 内容要点

《政治经济学批判大纲》(1844年) 初步从私有制视角批判资本主义国家

《论住宅问题》(1873年) 批判蒲鲁东主义(主张用小生产者私有制代替资本主义私有制,反对暴力革命,反对工人结社和罢工),指出解决房屋短缺要消灭资本主义生产方式

《家庭、私有制和国家的起源》(1884年) 提出国家是阶级矛盾不可调和的产物

A.无产阶级专政理论走向成熟 B.恩格斯国家理论渐趋系统化

C.空想社会主义学说影响深远 D.资本主义国家面临社会危机

9.19世纪70年代,日本民众开始热衷于住洋房、点煤油灯、吃西餐,曾被贱视的猪肉、牛肉和牛奶成为受欢迎的食物,政府还严禁官员穿着幕府时代的服饰,改穿西洋式的大礼服。这些变化表明日本( )

A.殖产兴业取得显著成效 B.工业革命丰富日常生活

C.大化改新促进社会转型 D.文明开化推动社会变迁

10.19世纪后期,英国丘吉尔宣扬要实现为地球最遥远地方带去和平、文明与良好政府的使命;法国费里强调“高等种族”对“低等种族”有分享科学和进步的“文明使命”。这些言论旨在( )

A.传播先进文明 B.缓和民族矛盾 C.服务殖民侵略 D.争取舆论支持

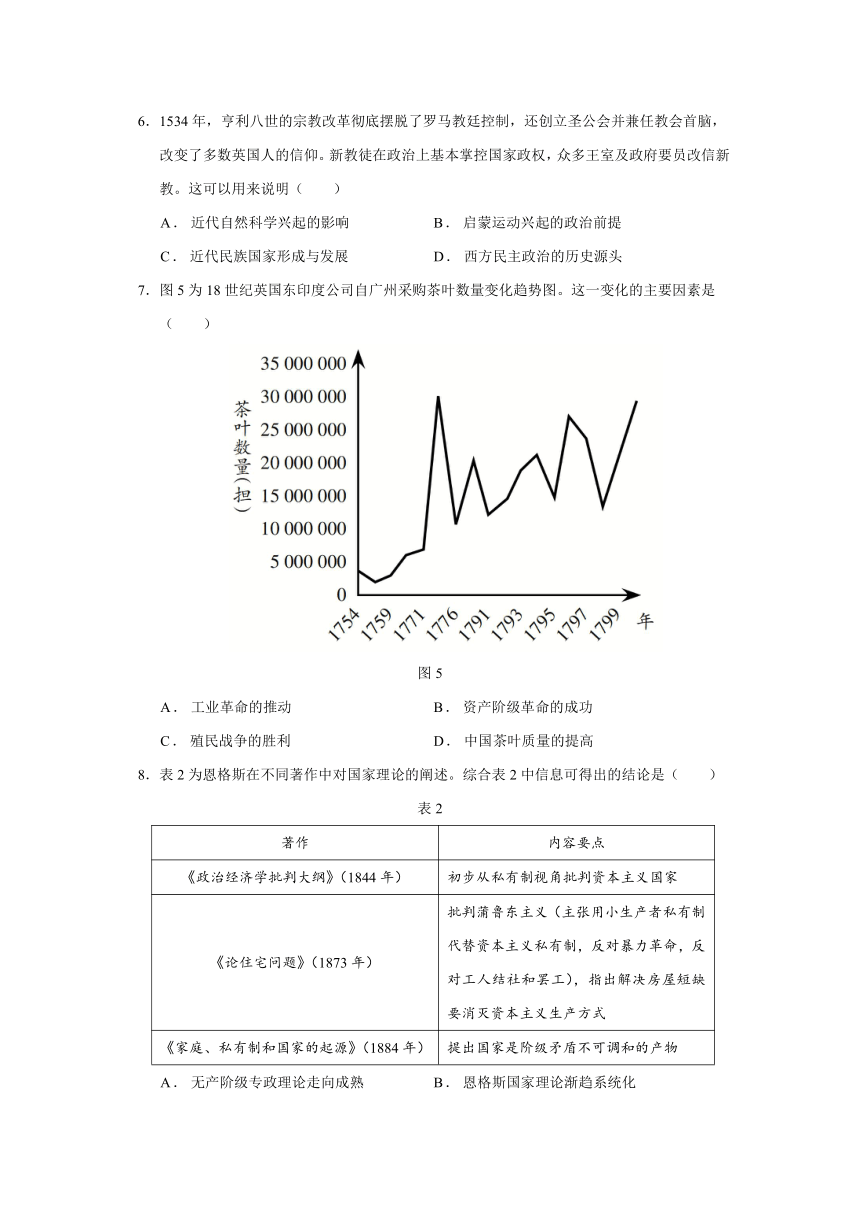

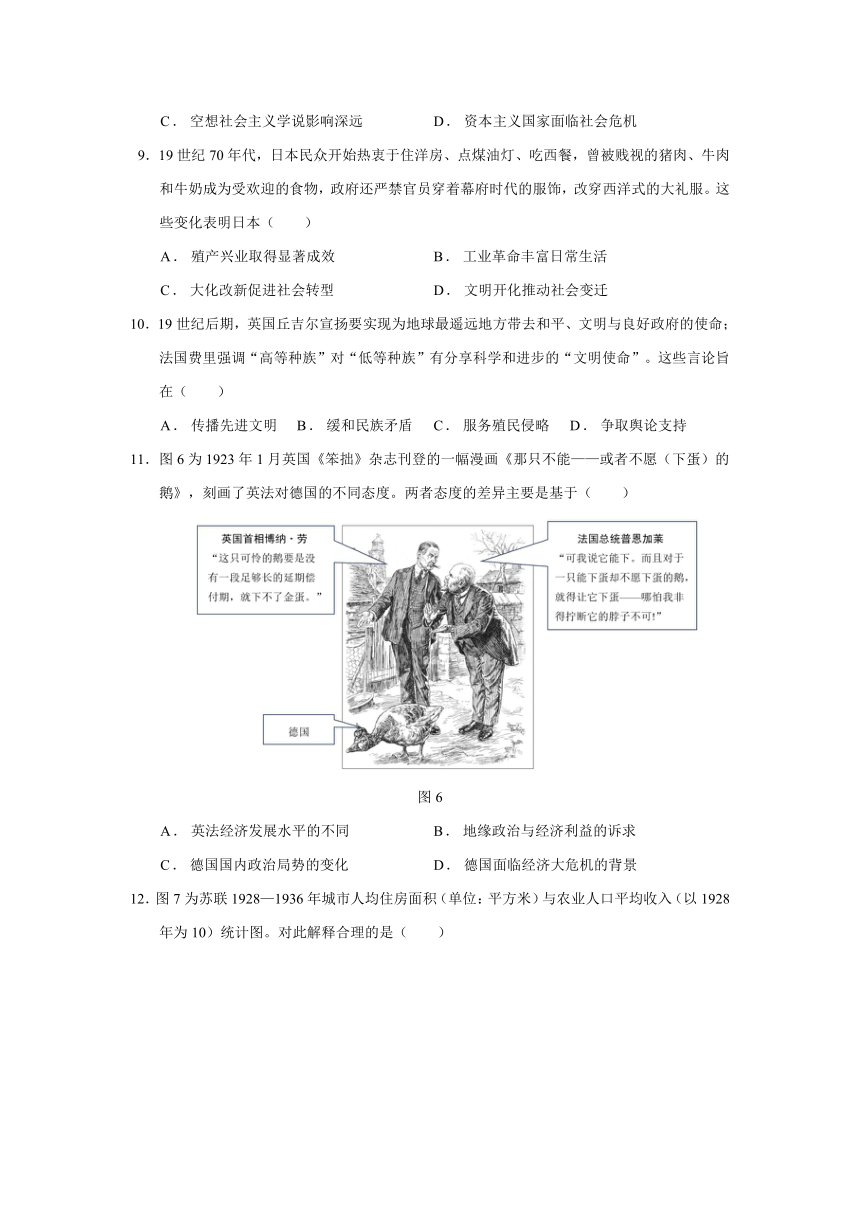

11.图6为1923年1月英国《笨拙》杂志刊登的一幅漫画《那只不能——或者不愿(下蛋)的鹅》,刻画了英法对德国的不同态度。两者态度的差异主要是基于( )

图6

A.英法经济发展水平的不同 B.地缘政治与经济利益的诉求

C.德国国内政治局势的变化 D.德国面临经济大危机的背景

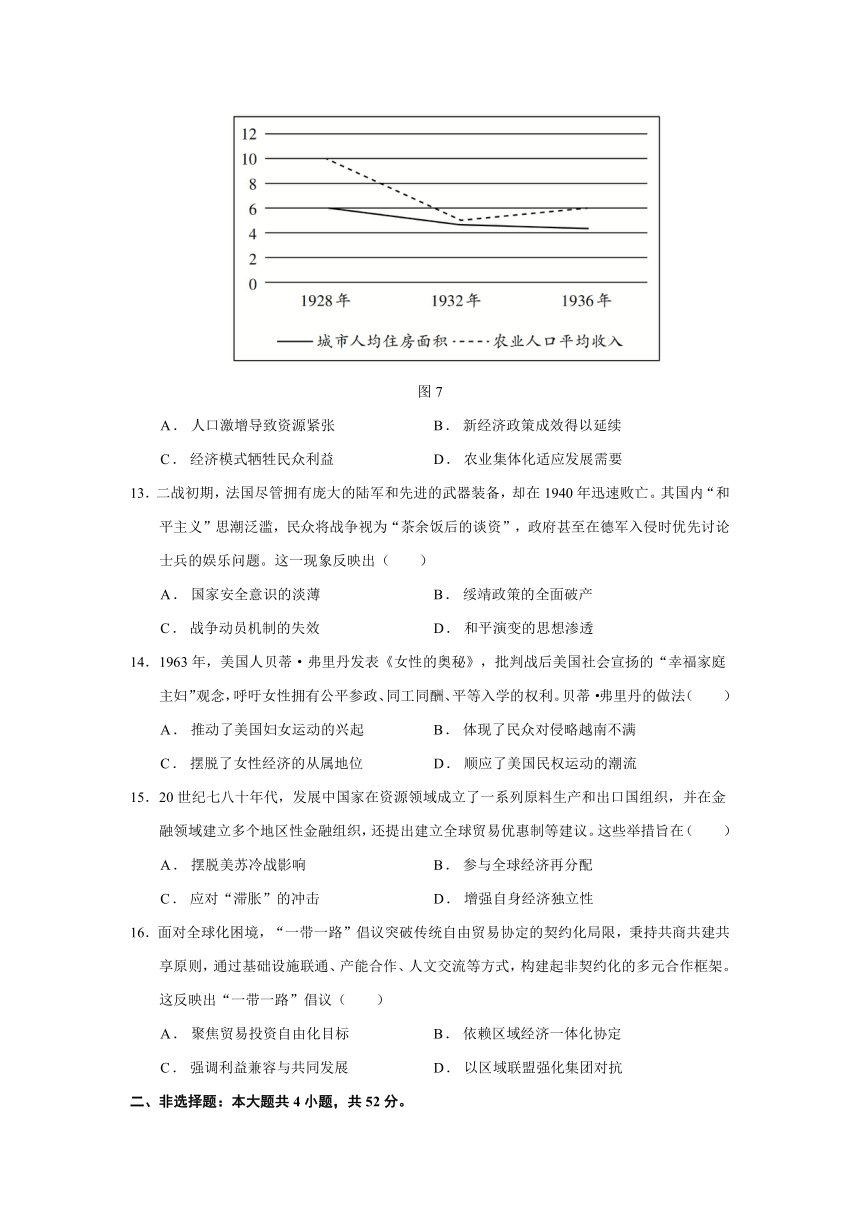

12.图7为苏联1928—1936年城市人均住房面积(单位:平方米)与农业人口平均收入(以1928年为10)统计图。对此解释合理的是( )

图7

A.人口激增导致资源紧张 B.新经济政策成效得以延续

C.经济模式牺牲民众利益 D.农业集体化适应发展需要

13.二战初期,法国尽管拥有庞大的陆军和先进的武器装备,却在1940年迅速败亡。其国内“和平主义”思潮泛滥,民众将战争视为“茶余饭后的谈资”,政府甚至在德军入侵时优先讨论士兵的娱乐问题。这一现象反映出( )

A.国家安全意识的淡薄 B.绥靖政策的全面破产

C.战争动员机制的失效 D.和平演变的思想渗透

14.1963年,美国人贝蒂·弗里丹发表《女性的奥秘》,批判战后美国社会宣扬的“幸福家庭主妇”观念,呼吁女性拥有公平参政、同工同酬、平等入学的权利。贝蒂·弗里丹的做法( )

A.推动了美国妇女运动的兴起 B.体现了民众对侵略越南不满

C.摆脱了女性经济的从属地位 D.顺应了美国民权运动的潮流

15.20世纪七八十年代,发展中国家在资源领域成立了一系列原料生产和出口国组织,并在金融领域建立多个地区性金融组织,还提出建立全球贸易优惠制等建议。这些举措旨在( )

A.摆脱美苏冷战影响 B.参与全球经济再分配

C.应对“滞胀”的冲击 D.增强自身经济独立性

16.面对全球化困境,“一带一路”倡议突破传统自由贸易协定的契约化局限,秉持共商共建共享原则,通过基础设施联通、产能合作、人文交流等方式,构建起非契约化的多元合作框架。这反映出“一带一路”倡议( )

A.聚焦贸易投资自由化目标 B.依赖区域经济一体化协定

C.强调利益兼容与共同发展 D.以区域联盟强化集团对抗

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

提卡遗址位于叙利亚代尔祖尔省,曾出土青铜时代中期(公元前2000—前1600年)的一枚赫梯戳印和两枚巴比伦风格滚印。赫梯戳印高3.8厘米,印面圆形,主图案为奔跑的狮子,外圈有双层刻划纹,形制与安纳托利亚地区出土的赫梯高台戳印一致。两枚滚印中,一枚为赤铁矿石材质,具有巴比伦风格,其矿石原料可能来自赫梯控制的安纳托利亚地区。提卡遗址地处幼发拉底河中游,东距古巴比伦、西北距赫梯王国均较近。赫梯国王穆尔西里一世曾于约公元前1595年突袭古巴比伦城,提卡可能是在赫梯撤军途中被侵占或被其所建立的贸易据点。

——摘编自冯雪《方寸之美——从提卡遗址出土的赫梯印章辨析古代两河流域文化交流》

(1)根据材料并结合所学知识,说明提卡遗址出土的印章对研究古代两河流域文明的史料价值。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括青铜时代中期两河流域文明交流的特点。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

18世纪末,西班牙殖民统治渐趋衰落,殖民地内部矛盾丛生。土生白人、混血人、印第安人和黑人等各阶层将斗争矛头指向殖民统治者。此时,欧美的自由主义、理性主义等先进思想传入墨西哥,法美革命的成功也为墨西哥人民带来希望。1808年,西班牙国王费尔南多七世逃离西班牙,墨西哥社会围绕统治权归属争论不休,民族独立运动顺势爆发。在这场运动中,接受欧洲启蒙主义思想的中产阶层土生白人成为领导者,他们期望建立民主共和国,但对革命态度谨慎,担忧社会底层劳动人民的“绝对平等”主张威胁自身利益,对底层民众信任不足。大地产制扩张使农民失去土地,工人面临失业和恶劣工作环境,印第安人和黑人还遭受歧视,社会底层劳动人民生活困苦不堪。他们渴望推翻剥削制度,实现社会平等,成为独立运动的主要力量,却因文化水平较低,而难以理解中产阶级土生白人的革命理念。

——摘编自陈藜、连梦之《十九世纪初墨西哥民族独立运动中中产阶层土生白人和社会底层劳动人民的“貌合神离”》

(1)根据材料并结合所学知识,分析19世纪初墨西哥民族独立运动爆发的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价19世纪初墨西哥民族独立运动。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

冷战伊始,美国便制定“水滴石穿计划”,对苏联展开文化心理战。这一时期,无线电广播成为主要渗透手段,“美国之音”新增61个俄语广播频道并增加了每日俄语节目的播放时长,虽对苏联国家形象有不利影响,但苏维埃文化仍居于绝对主导地位。赫鲁晓夫执政后,西方与苏联开启正常文化交流渠道,西方大众文化、学术文化、艺术文化大量涌入苏联。美国无线电广播凭借新颖内容与多样形式,吸引众多年轻人养成了收听“美国之音”的习惯,同时借助电影、人员交流等方式,潜移默化地推动西方价值理念影响苏联民众。

20世纪60年代初,西方将苏联知识分子和青年学生作为重点渗透对象,倾销西方人权理念,利用苏联国内知识分子形成反对苏联制度的文化力量,加剧苏联信仰危机。20世纪70年代末至苏联解体,美国设计“面向八十年代”国际文化交流项目,借助视听文化,促使西方生活方式渐渐深入到苏联青年学生头脑中,导致青年一代价值观蜕变,对苏共和马克思主义的认知发生偏差。美国还加大抨击力度,诱导苏联改革,通过大众传媒、非政府组织、培育自由化势力、美化西方话语体系等举措,使苏联民众陷入自我批判与自我否定,否定苏联、苏共、社会主义乃至马克思主义的思潮在社会上大肆蔓延。

——摘编自任成金、李彤《西方文化输出对苏联文化认同的影响与危害》

(1)根据材料并结合所学知识,概括冷战时期西方对苏文化输出的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈西方对苏文化输出给我们带来的历史启示。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

文明间交往之中的交流与互鉴并不具有先天性,而是伴随殖民史的历史进展在不同时期具有不同的显著特征,不只有交流与互鉴的现实温存,还有覆盖与移植的历史野蛮,以及抗争与冲突的并行史线。图8为《移植、冲突与互鉴:地缘政治学视野下国际传播与文明间交往》的论文目录。

【一】引言 【二】文明的覆盖与移植(1492—1648年) (一)殖民体系的形成:资源掠夺与空间扩张 (二)以传教为名的国际传播战术:教团与印刷技术 (三)种族、语言的摧毁与替换 【三】文明的抗争与冲突(1648—1945年) (一)殖民体系的扩张:商业贸易与军事侵略 (二)平复文明冲突的机器装置:殖民机构、铁路与海底电缆 (三)文明抗争与民族主义诉求的历史嵌套 【四】文明的交流与互鉴(1945年至今) (一)殖民体系的瓦解:世界体系形成与民族意识觉醒 (二)文明间交往议题的全球构建:联合国教科文组织与通信卫星 (三)数字疆界的融合与文明互鉴的“球土化” 【五】作为文明间交往“武器”的国际传播

图8

从上述目录中任选一个历史时期,结合所学世界近现代史知识,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,史实准确,阐述充分,逻辑清晰)

2024—2025学年度河南省南阳市天一联考高一第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B A C D C A B D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B C A D D C

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(12分)

(1)史料价值:出土印章属于实物,是第一手史料,史料价值高;为研究青铜时代中期两河流域印章工艺、符号象征(手工业发展水平)提供实物证据;印证了赫梯与古巴比伦、提卡之间存在矿产贸易与技术交流;可用于研究两河流域的地缘政治格局;可用于研究区域文化的交流与传播。(6分,言之成理即可)

(2)特点:地域临近;交流内容丰富;交流方式多样(或受政治军事影响);多元文化融合。(6分,言之成理即可)

18.【答案】(14分)

(1)原因:西班牙长期殖民压迫与掠夺;西班牙殖民统治衰落;启蒙思想的传播;法国大革命、美国独立战争的鼓舞;1808年西班牙政局变动。(8分,言之成理即可)

(2)评价:冲击了西班牙殖民统治,推动墨西哥实现民族独立;促进了民族意识觉醒,推动思想解放;鼓舞了世界其他地区民族独立运动的发展(或为世界其他地区独立起示范作用);各阶层革命目标存在分歧,削弱运动力量;墨西哥独立运动后,社会底层劳动人民生活改善有限,传统的大地产制和严格的等级制进一步发展。(6分,言之成理即可)

19.【答案】(14分)

(1)特点:政府主导;时间跨度长;手段多样;目标明确;具有渐进性;意识形态浓厚。(8分,言之成理即可)

(2)启示:坚定文化自信,坚守中华文化立场;加强对文化交流的引导与管理,警惕西方国家的文化渗透;重视对青年的思想教育,培养正确的世界观、人生观、价值观;不断提升本国文化的影响力,增强人民群众对主流意识形态话语的认同;树立问题导向,提升马克思主义理论阐释力。(6分,言之成理即可)

20.【答案】(12分)

示例1

选择:文明的覆盖与移植(1492—1648年)。

论题:殖民扩张推动西方文明对殖民地文明的覆盖与移植。

阐述:新航路开辟后,西班牙、葡萄牙等国出于对财富和土地的强烈渴望,开始大规模的殖民扩张。西班牙、葡萄牙在美洲开采、掠夺大量金银矿,发展种植园经济,不断拓展其在海外的势力范围。教团随着殖民者的脚步深入殖民地,他们以传教为名义,强制当地原住民改变宗教信仰,打压当地原有的宗教信仰,用基督教取代原有的宗教体系。印刷技术的传播使得殖民者通过印刷书籍、宣传册、宗教教义,加速西方语言、文化和价值观在殖民地的渗透,逐步摧毁和替换殖民地原有的种族文化和语言,中断了本土文明的发展进程,实现西方文明对殖民地文明的覆盖与移植。

综上所述,在殖民扩张的驱动下,西方文明凭借国际传播手段推动西方文明对殖民地文明的覆盖与移植,对殖民地文明造成巨大冲击,深刻影响了世界文明的发展格局。(12分,言之成理即可)

示例2

选择:文明的抗争与冲突(1648—1945年)。

论题:殖民扩张引发了殖民地人民的激烈抗争。

阐述:欧洲列强在商业利益和野心的驱使下,不断扩大其殖民版图。英、法等国通过商业贸易和军事侵略,在亚非拉地区建立起广泛的殖民统治。殖民者在殖民地倾销商品、掠夺原料,严重破坏当地经济结构,还利用殖民机构、铁路、海底电缆等设施,强化其殖民统治,传播西方文明。这些殖民统治措施激起了殖民地人民的强烈反抗。英国东印度公司的剥削和压迫引发了印度民族大起义,印度人民为了捍卫自身的文明和尊严,与英国殖民者展开激烈战斗。埃及等非洲国家也爆发了反对殖民统治的运动,埃及祖国党提出“埃及是埃及人的埃及”的口号,以此唤起埃及人民的民族意识,试图恢复本土文明的主导地位。民族主义思想在抗争中不断传播和发展,殖民地人民逐渐形成民族意识,要求摆脱殖民统治,恢复和发展本土文明,不同文明之间的冲突日益激烈。

综上所述,西方文明与殖民地文明的碰撞引发了殖民地人民的激烈抗争,这种抗争在冲击殖民统治的同时,也推动了民族意识的觉醒,深刻影响了世界文明的发展走向。(12分,言之成理即可)

示例3

选择:文明的交流与互鉴(1945年至今)。

论题:殖民体系的瓦解促进世界文明交流与互鉴的深入发展。

阐述:二战结束后,世界形势发生巨大变化,殖民体系逐渐瓦解,民族意识觉醒,众多殖民地独立成为新兴民族国家,这一全新的地缘政治格局为文明交流创造了有利条件。联合国教科文等国际组织积极推动文明交流与合作,通过举办各类文化交流活动,促进不同文明在平等的基础上相互了解。通信卫星、互联网等现代科技的飞速发展,打破了信息传播的时空限制,加速文化传播与交流,推动了数字疆界的融合。世界各国的文化、艺术、科技成果得以在全球范围内迅速传播和共享,各国在保持自身文化特色的同时,积极吸收其他文明的优秀成果,实现文明互鉴的“球土化”,世界文明呈现出多元共生、交流互鉴的良好态势。

综上所述,殖民体系逐步瓦解和科技进步为文明的交流与互鉴创造有利条件,有利于增进各国之间的了解与合作,打破以往西方文明主导的单一文化格局,推动世界文明朝着更加多元、包容的方向发展。(12分,言之成理即可)(“示例”仅供阅卷参考,其他答案言之成理亦可)

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.年名是两河流域各国国王在年末用自己在当年的政治或宗教方面最重要的业绩给下一年取的名字。图1为古巴比伦国王汉谟拉比第34年的年名。这反映出当时( )

图1

A.君主专制统治的强化 B.神权与王权紧密结合

C.宗教主导社会的发展 D.封建制度具有局限性

2.表1为阿拉伯帝国时期的部分地理学著作。这些著作的产生主要缘于( )

表1

著作 介绍

《道里邦国志》 伊本·胡尔达兹比著 详细记载帝国商路、税收及当时亚欧陆路和海路的交通状况

《渴望周游世界者的娱乐》 伊德里西著 记述了当时已知世界的区域划分、各国的地理位置、岛屿城市、山川河流、物产资源、交通要道、政治经济等,其中对中国和印度的情况亦有记载

《地名辞典》 雅古特·哈玛维著 记述了从几内亚到大西洋的山川、河流及各国的主要城市、商道和名胜等

A.地理技术的进步 B.商业贸易的推动

C.专业人才的培养 D.统治版图的扩大

3.印加人在建造位于安第斯山脉的马丘比丘城时,巧妙利用山体坡度规划梯田,将建筑与自然景观融为一体,城中神庙等重要建筑的石块间紧密合缝(如图2所示)。这体现出印加人( )

图2印加马丘比丘城遗址

A.因地制宜的发展智慧 B.军事防御的战略考量

C.征服自然的坚定决心 D.天人感应的思想观念

4.14世纪时,欧洲少数大作坊主开始采用新的操作技术,增加帮工和学徒人数,延长劳动时间,并对某些无力购办手工原料的小作坊主,提供原料和半成品以加工定货,低价收购成品。这一现象反映出当时( )

A.商业革命的深入发展 B.重商主义思想的实践

C.社会转型的趋势显现 D.市民经济意识的觉醒

5.图3为1467年尼古拉斯绘制的世界地图,图4为1544年巴蒂斯塔·阿格尼斯绘制的世界地图。这一变化反映出( )

A.技术进步驱动绘图革新 B.人文主义影响空间观念

C.欧洲贸易中心逐步转移 D.航海活动拓宽地理认知

6.1534年,亨利八世的宗教改革彻底摆脱了罗马教廷控制,还创立圣公会并兼任教会首脑,改变了多数英国人的信仰。新教徒在政治上基本掌控国家政权,众多王室及政府要员改信新教。这可以用来说明( )

A.近代自然科学兴起的影响 B.启蒙运动兴起的政治前提

C.近代民族国家形成与发展 D.西方民主政治的历史源头

7.图5为18世纪英国东印度公司自广州采购茶叶数量变化趋势图。这一变化的主要因素是( )

图5

A.工业革命的推动 B.资产阶级革命的成功

C.殖民战争的胜利 D.中国茶叶质量的提高

8.表2为恩格斯在不同著作中对国家理论的阐述。综合表2中信息可得出的结论是( )

表2

著作 内容要点

《政治经济学批判大纲》(1844年) 初步从私有制视角批判资本主义国家

《论住宅问题》(1873年) 批判蒲鲁东主义(主张用小生产者私有制代替资本主义私有制,反对暴力革命,反对工人结社和罢工),指出解决房屋短缺要消灭资本主义生产方式

《家庭、私有制和国家的起源》(1884年) 提出国家是阶级矛盾不可调和的产物

A.无产阶级专政理论走向成熟 B.恩格斯国家理论渐趋系统化

C.空想社会主义学说影响深远 D.资本主义国家面临社会危机

9.19世纪70年代,日本民众开始热衷于住洋房、点煤油灯、吃西餐,曾被贱视的猪肉、牛肉和牛奶成为受欢迎的食物,政府还严禁官员穿着幕府时代的服饰,改穿西洋式的大礼服。这些变化表明日本( )

A.殖产兴业取得显著成效 B.工业革命丰富日常生活

C.大化改新促进社会转型 D.文明开化推动社会变迁

10.19世纪后期,英国丘吉尔宣扬要实现为地球最遥远地方带去和平、文明与良好政府的使命;法国费里强调“高等种族”对“低等种族”有分享科学和进步的“文明使命”。这些言论旨在( )

A.传播先进文明 B.缓和民族矛盾 C.服务殖民侵略 D.争取舆论支持

11.图6为1923年1月英国《笨拙》杂志刊登的一幅漫画《那只不能——或者不愿(下蛋)的鹅》,刻画了英法对德国的不同态度。两者态度的差异主要是基于( )

图6

A.英法经济发展水平的不同 B.地缘政治与经济利益的诉求

C.德国国内政治局势的变化 D.德国面临经济大危机的背景

12.图7为苏联1928—1936年城市人均住房面积(单位:平方米)与农业人口平均收入(以1928年为10)统计图。对此解释合理的是( )

图7

A.人口激增导致资源紧张 B.新经济政策成效得以延续

C.经济模式牺牲民众利益 D.农业集体化适应发展需要

13.二战初期,法国尽管拥有庞大的陆军和先进的武器装备,却在1940年迅速败亡。其国内“和平主义”思潮泛滥,民众将战争视为“茶余饭后的谈资”,政府甚至在德军入侵时优先讨论士兵的娱乐问题。这一现象反映出( )

A.国家安全意识的淡薄 B.绥靖政策的全面破产

C.战争动员机制的失效 D.和平演变的思想渗透

14.1963年,美国人贝蒂·弗里丹发表《女性的奥秘》,批判战后美国社会宣扬的“幸福家庭主妇”观念,呼吁女性拥有公平参政、同工同酬、平等入学的权利。贝蒂·弗里丹的做法( )

A.推动了美国妇女运动的兴起 B.体现了民众对侵略越南不满

C.摆脱了女性经济的从属地位 D.顺应了美国民权运动的潮流

15.20世纪七八十年代,发展中国家在资源领域成立了一系列原料生产和出口国组织,并在金融领域建立多个地区性金融组织,还提出建立全球贸易优惠制等建议。这些举措旨在( )

A.摆脱美苏冷战影响 B.参与全球经济再分配

C.应对“滞胀”的冲击 D.增强自身经济独立性

16.面对全球化困境,“一带一路”倡议突破传统自由贸易协定的契约化局限,秉持共商共建共享原则,通过基础设施联通、产能合作、人文交流等方式,构建起非契约化的多元合作框架。这反映出“一带一路”倡议( )

A.聚焦贸易投资自由化目标 B.依赖区域经济一体化协定

C.强调利益兼容与共同发展 D.以区域联盟强化集团对抗

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

提卡遗址位于叙利亚代尔祖尔省,曾出土青铜时代中期(公元前2000—前1600年)的一枚赫梯戳印和两枚巴比伦风格滚印。赫梯戳印高3.8厘米,印面圆形,主图案为奔跑的狮子,外圈有双层刻划纹,形制与安纳托利亚地区出土的赫梯高台戳印一致。两枚滚印中,一枚为赤铁矿石材质,具有巴比伦风格,其矿石原料可能来自赫梯控制的安纳托利亚地区。提卡遗址地处幼发拉底河中游,东距古巴比伦、西北距赫梯王国均较近。赫梯国王穆尔西里一世曾于约公元前1595年突袭古巴比伦城,提卡可能是在赫梯撤军途中被侵占或被其所建立的贸易据点。

——摘编自冯雪《方寸之美——从提卡遗址出土的赫梯印章辨析古代两河流域文化交流》

(1)根据材料并结合所学知识,说明提卡遗址出土的印章对研究古代两河流域文明的史料价值。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括青铜时代中期两河流域文明交流的特点。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

18世纪末,西班牙殖民统治渐趋衰落,殖民地内部矛盾丛生。土生白人、混血人、印第安人和黑人等各阶层将斗争矛头指向殖民统治者。此时,欧美的自由主义、理性主义等先进思想传入墨西哥,法美革命的成功也为墨西哥人民带来希望。1808年,西班牙国王费尔南多七世逃离西班牙,墨西哥社会围绕统治权归属争论不休,民族独立运动顺势爆发。在这场运动中,接受欧洲启蒙主义思想的中产阶层土生白人成为领导者,他们期望建立民主共和国,但对革命态度谨慎,担忧社会底层劳动人民的“绝对平等”主张威胁自身利益,对底层民众信任不足。大地产制扩张使农民失去土地,工人面临失业和恶劣工作环境,印第安人和黑人还遭受歧视,社会底层劳动人民生活困苦不堪。他们渴望推翻剥削制度,实现社会平等,成为独立运动的主要力量,却因文化水平较低,而难以理解中产阶级土生白人的革命理念。

——摘编自陈藜、连梦之《十九世纪初墨西哥民族独立运动中中产阶层土生白人和社会底层劳动人民的“貌合神离”》

(1)根据材料并结合所学知识,分析19世纪初墨西哥民族独立运动爆发的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价19世纪初墨西哥民族独立运动。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

冷战伊始,美国便制定“水滴石穿计划”,对苏联展开文化心理战。这一时期,无线电广播成为主要渗透手段,“美国之音”新增61个俄语广播频道并增加了每日俄语节目的播放时长,虽对苏联国家形象有不利影响,但苏维埃文化仍居于绝对主导地位。赫鲁晓夫执政后,西方与苏联开启正常文化交流渠道,西方大众文化、学术文化、艺术文化大量涌入苏联。美国无线电广播凭借新颖内容与多样形式,吸引众多年轻人养成了收听“美国之音”的习惯,同时借助电影、人员交流等方式,潜移默化地推动西方价值理念影响苏联民众。

20世纪60年代初,西方将苏联知识分子和青年学生作为重点渗透对象,倾销西方人权理念,利用苏联国内知识分子形成反对苏联制度的文化力量,加剧苏联信仰危机。20世纪70年代末至苏联解体,美国设计“面向八十年代”国际文化交流项目,借助视听文化,促使西方生活方式渐渐深入到苏联青年学生头脑中,导致青年一代价值观蜕变,对苏共和马克思主义的认知发生偏差。美国还加大抨击力度,诱导苏联改革,通过大众传媒、非政府组织、培育自由化势力、美化西方话语体系等举措,使苏联民众陷入自我批判与自我否定,否定苏联、苏共、社会主义乃至马克思主义的思潮在社会上大肆蔓延。

——摘编自任成金、李彤《西方文化输出对苏联文化认同的影响与危害》

(1)根据材料并结合所学知识,概括冷战时期西方对苏文化输出的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈西方对苏文化输出给我们带来的历史启示。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

文明间交往之中的交流与互鉴并不具有先天性,而是伴随殖民史的历史进展在不同时期具有不同的显著特征,不只有交流与互鉴的现实温存,还有覆盖与移植的历史野蛮,以及抗争与冲突的并行史线。图8为《移植、冲突与互鉴:地缘政治学视野下国际传播与文明间交往》的论文目录。

【一】引言 【二】文明的覆盖与移植(1492—1648年) (一)殖民体系的形成:资源掠夺与空间扩张 (二)以传教为名的国际传播战术:教团与印刷技术 (三)种族、语言的摧毁与替换 【三】文明的抗争与冲突(1648—1945年) (一)殖民体系的扩张:商业贸易与军事侵略 (二)平复文明冲突的机器装置:殖民机构、铁路与海底电缆 (三)文明抗争与民族主义诉求的历史嵌套 【四】文明的交流与互鉴(1945年至今) (一)殖民体系的瓦解:世界体系形成与民族意识觉醒 (二)文明间交往议题的全球构建:联合国教科文组织与通信卫星 (三)数字疆界的融合与文明互鉴的“球土化” 【五】作为文明间交往“武器”的国际传播

图8

从上述目录中任选一个历史时期,结合所学世界近现代史知识,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,史实准确,阐述充分,逻辑清晰)

2024—2025学年度河南省南阳市天一联考高一第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B A C D C A B D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B C A D D C

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】(12分)

(1)史料价值:出土印章属于实物,是第一手史料,史料价值高;为研究青铜时代中期两河流域印章工艺、符号象征(手工业发展水平)提供实物证据;印证了赫梯与古巴比伦、提卡之间存在矿产贸易与技术交流;可用于研究两河流域的地缘政治格局;可用于研究区域文化的交流与传播。(6分,言之成理即可)

(2)特点:地域临近;交流内容丰富;交流方式多样(或受政治军事影响);多元文化融合。(6分,言之成理即可)

18.【答案】(14分)

(1)原因:西班牙长期殖民压迫与掠夺;西班牙殖民统治衰落;启蒙思想的传播;法国大革命、美国独立战争的鼓舞;1808年西班牙政局变动。(8分,言之成理即可)

(2)评价:冲击了西班牙殖民统治,推动墨西哥实现民族独立;促进了民族意识觉醒,推动思想解放;鼓舞了世界其他地区民族独立运动的发展(或为世界其他地区独立起示范作用);各阶层革命目标存在分歧,削弱运动力量;墨西哥独立运动后,社会底层劳动人民生活改善有限,传统的大地产制和严格的等级制进一步发展。(6分,言之成理即可)

19.【答案】(14分)

(1)特点:政府主导;时间跨度长;手段多样;目标明确;具有渐进性;意识形态浓厚。(8分,言之成理即可)

(2)启示:坚定文化自信,坚守中华文化立场;加强对文化交流的引导与管理,警惕西方国家的文化渗透;重视对青年的思想教育,培养正确的世界观、人生观、价值观;不断提升本国文化的影响力,增强人民群众对主流意识形态话语的认同;树立问题导向,提升马克思主义理论阐释力。(6分,言之成理即可)

20.【答案】(12分)

示例1

选择:文明的覆盖与移植(1492—1648年)。

论题:殖民扩张推动西方文明对殖民地文明的覆盖与移植。

阐述:新航路开辟后,西班牙、葡萄牙等国出于对财富和土地的强烈渴望,开始大规模的殖民扩张。西班牙、葡萄牙在美洲开采、掠夺大量金银矿,发展种植园经济,不断拓展其在海外的势力范围。教团随着殖民者的脚步深入殖民地,他们以传教为名义,强制当地原住民改变宗教信仰,打压当地原有的宗教信仰,用基督教取代原有的宗教体系。印刷技术的传播使得殖民者通过印刷书籍、宣传册、宗教教义,加速西方语言、文化和价值观在殖民地的渗透,逐步摧毁和替换殖民地原有的种族文化和语言,中断了本土文明的发展进程,实现西方文明对殖民地文明的覆盖与移植。

综上所述,在殖民扩张的驱动下,西方文明凭借国际传播手段推动西方文明对殖民地文明的覆盖与移植,对殖民地文明造成巨大冲击,深刻影响了世界文明的发展格局。(12分,言之成理即可)

示例2

选择:文明的抗争与冲突(1648—1945年)。

论题:殖民扩张引发了殖民地人民的激烈抗争。

阐述:欧洲列强在商业利益和野心的驱使下,不断扩大其殖民版图。英、法等国通过商业贸易和军事侵略,在亚非拉地区建立起广泛的殖民统治。殖民者在殖民地倾销商品、掠夺原料,严重破坏当地经济结构,还利用殖民机构、铁路、海底电缆等设施,强化其殖民统治,传播西方文明。这些殖民统治措施激起了殖民地人民的强烈反抗。英国东印度公司的剥削和压迫引发了印度民族大起义,印度人民为了捍卫自身的文明和尊严,与英国殖民者展开激烈战斗。埃及等非洲国家也爆发了反对殖民统治的运动,埃及祖国党提出“埃及是埃及人的埃及”的口号,以此唤起埃及人民的民族意识,试图恢复本土文明的主导地位。民族主义思想在抗争中不断传播和发展,殖民地人民逐渐形成民族意识,要求摆脱殖民统治,恢复和发展本土文明,不同文明之间的冲突日益激烈。

综上所述,西方文明与殖民地文明的碰撞引发了殖民地人民的激烈抗争,这种抗争在冲击殖民统治的同时,也推动了民族意识的觉醒,深刻影响了世界文明的发展走向。(12分,言之成理即可)

示例3

选择:文明的交流与互鉴(1945年至今)。

论题:殖民体系的瓦解促进世界文明交流与互鉴的深入发展。

阐述:二战结束后,世界形势发生巨大变化,殖民体系逐渐瓦解,民族意识觉醒,众多殖民地独立成为新兴民族国家,这一全新的地缘政治格局为文明交流创造了有利条件。联合国教科文等国际组织积极推动文明交流与合作,通过举办各类文化交流活动,促进不同文明在平等的基础上相互了解。通信卫星、互联网等现代科技的飞速发展,打破了信息传播的时空限制,加速文化传播与交流,推动了数字疆界的融合。世界各国的文化、艺术、科技成果得以在全球范围内迅速传播和共享,各国在保持自身文化特色的同时,积极吸收其他文明的优秀成果,实现文明互鉴的“球土化”,世界文明呈现出多元共生、交流互鉴的良好态势。

综上所述,殖民体系逐步瓦解和科技进步为文明的交流与互鉴创造有利条件,有利于增进各国之间的了解与合作,打破以往西方文明主导的单一文化格局,推动世界文明朝着更加多元、包容的方向发展。(12分,言之成理即可)(“示例”仅供阅卷参考,其他答案言之成理亦可)

同课章节目录