湖北省常青联合体2024—2025学年度高一下学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省常青联合体2024—2025学年度高一下学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-10 13:37:41 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度湖北省常青联合体高一第二学期期末考试

历史试题

2025.06

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

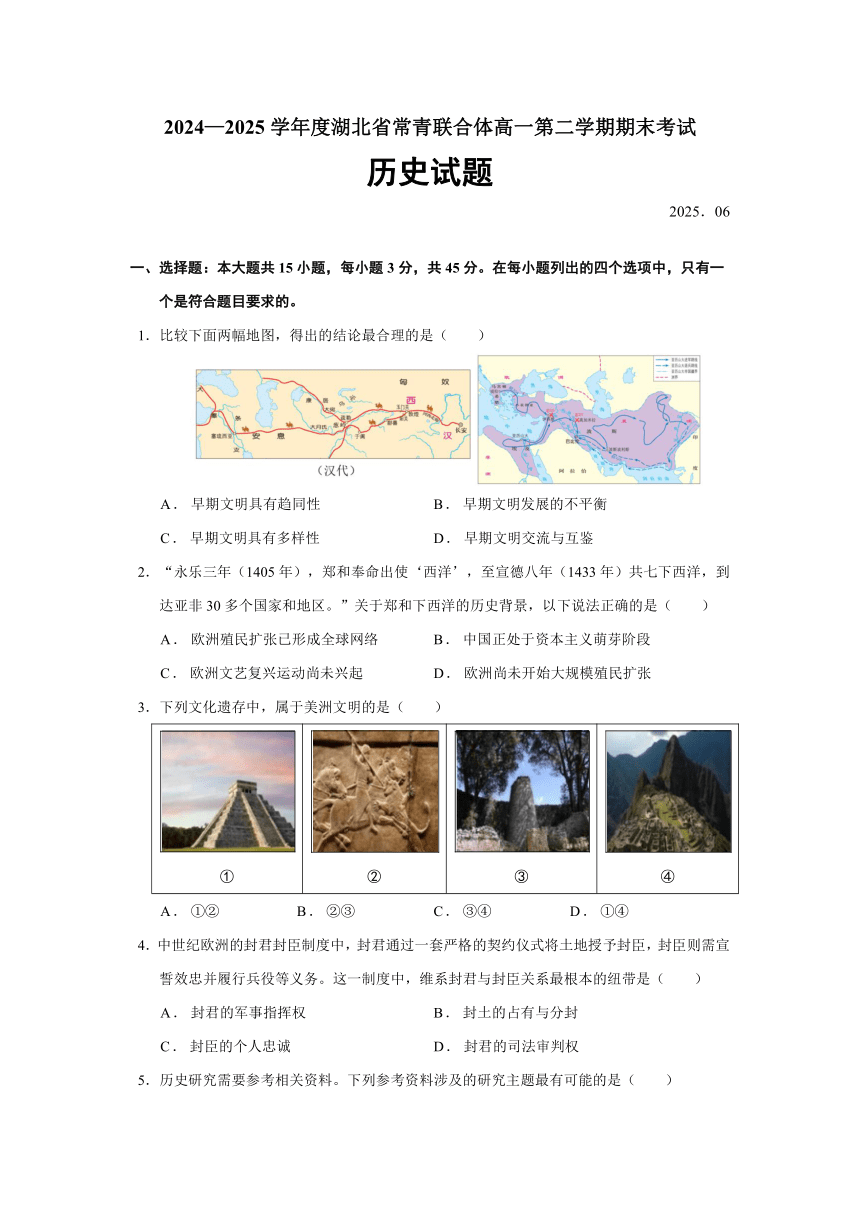

1.比较下面两幅地图,得出的结论最合理的是( )

A.早期文明具有趋同性 B.早期文明发展的不平衡

C.早期文明具有多样性 D.早期文明交流与互鉴

2.“永乐三年(1405年),郑和奉命出使‘西洋’,至宣德八年(1433年)共七下西洋,到达亚非30多个国家和地区。”关于郑和下西洋的历史背景,以下说法正确的是( )

A.欧洲殖民扩张已形成全球网络 B.中国正处于资本主义萌芽阶段

C.欧洲文艺复兴运动尚未兴起 D.欧洲尚未开始大规模殖民扩张

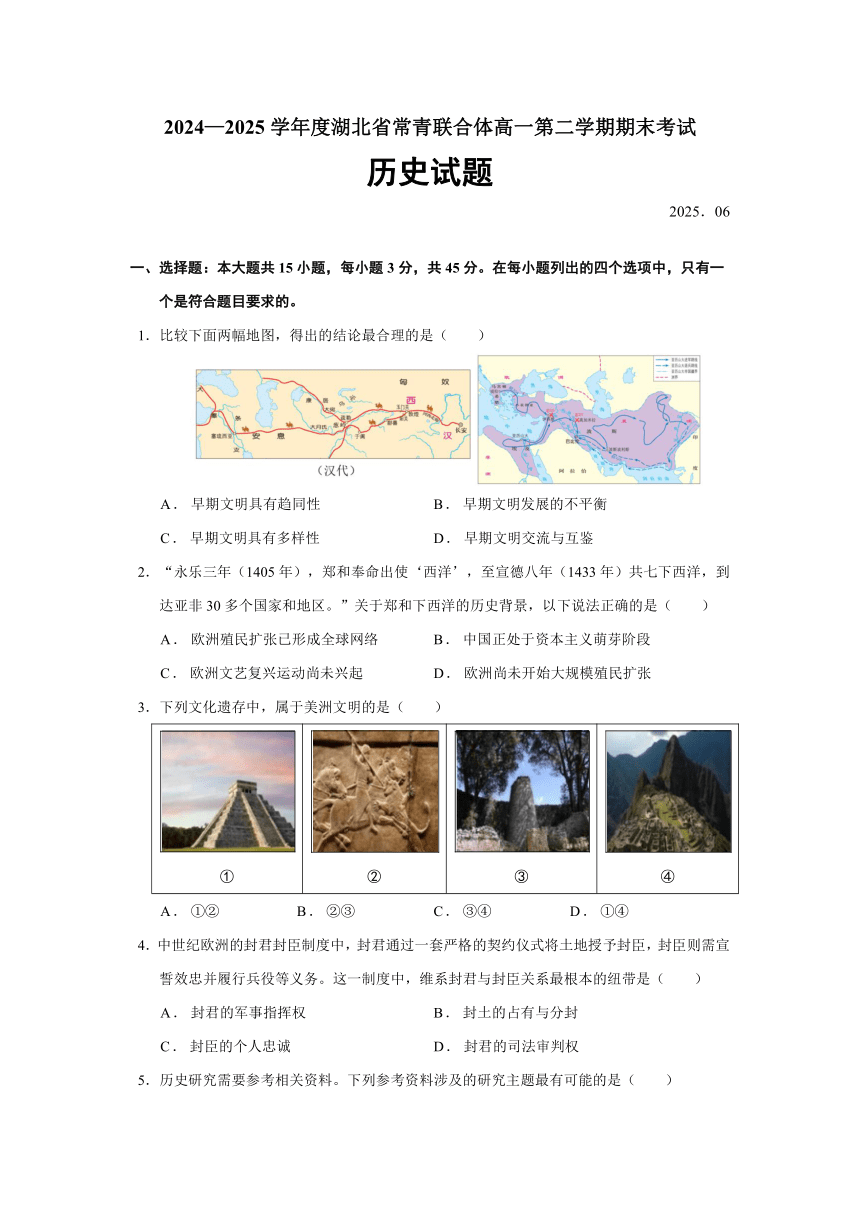

3.下列文化遗存中,属于美洲文明的是( )

① ② ③ ④

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

4.中世纪欧洲的封君封臣制度中,封君通过一套严格的契约仪式将土地授予封臣,封臣则需宣誓效忠并履行兵役等义务。这一制度中,维系封君与封臣关系最根本的纽带是( )

A.封君的军事指挥权 B.封土的占有与分封

C.封臣的个人忠诚 D.封君的司法审判权

5.历史研究需要参考相关资料。下列参考资料涉及的研究主题最有可能的是( )

《物种大交换与全球饮食文化变迁》 《大航海时代的欧洲殖民扩张与全球贸易网络形成》 《全球史视野下的16世纪世界体系构建》

A.新航路开辟的影响 B.近代物种交流

C.欧洲殖民扩张的动机 D.全球贸易网络的形成

6.16世纪后期,西班牙出版了《帝国治理纲要》,该书以卡斯蒂利亚王国为核心,系统整理了西班牙在欧洲、美洲和北非的领土管理政策,强调“天主教信仰统一”与“王权至高无上”。这一举措反映了当时西班牙王国( )

A.宗教改革的深化 B.殖民扩张的加速

C.中央集权的强化 D.民族国家意识的形成

7.既不以宗教改革为旗帜,也不以王朝更替为目的,而是在伏尔泰、卢梭等启蒙思想家的直接影响下,以“人人生而平等,造物主赋予他们若干不可剥夺的权利”为核心理念,推翻殖民统治,建立新型共和国的革命。“它”指的是( )

A.法国大革命 B.美国独立战争

C.德意志王朝战争 D.俄国十月革命

8.1828年,美国国会通过“臭名昭著的关税法”,将进口商品平均税率从40%提高至50%;1897年,随着《德里关税法》实施,平均税率升至48.3%;1913年,《安德伍德——西蒙斯关税法》却大幅降低税率至29%。这一变化的主要原因是( )

A.工业革命推动美国制造业崛起 B.自由贸易思想成为社会主流

C.经济大萧条迫使政策调整 D.全球化削弱国家贸易主权

9.19世纪中后期,欧洲工人每天工作长达14小时,工资仅够购买基本食物。马克思在《资本论》中深刻分析了资本家剥削工人的秘密。他指出,工人的工资在整个工业生产产生的利润中所占的比重很小,工人只要在每个工作日劳动很少一部分时间,就足以抵偿这点工资;在余下的大部分时间里,工人都是在无偿地为资本家工作,他们创造的价值也全部为资本家所得。该材料主要体现了马克思主义的( )

A.剩余价值学说 B.阶级斗争学说 C.科学社会主义 D.唯物辩证法

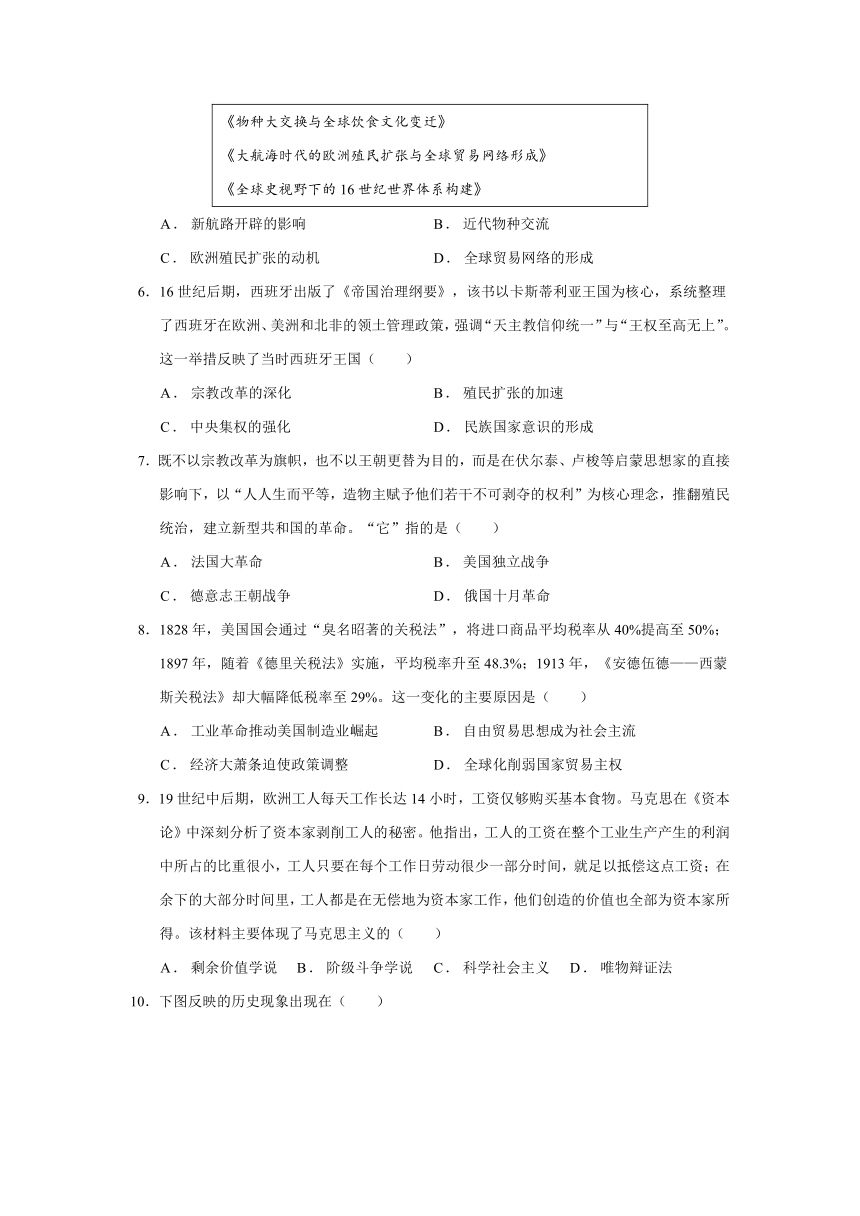

10.下图反映的历史现象出现在( )

德国人奥托制造煤气内燃机

A.16世纪 B.17、18世纪

C.19世纪中期 D.19世纪末20世纪初

11.十九世纪三四十年代,欧洲爆发了多次工人运动(如英国宪章运动、法国里昂工人起义、德意志西里西亚织工起义)。这些运动失败的共同原因是( )

A.缺乏科学理论指导 B.工人阶级力量薄弱

C.资产阶级统治巩固 D.没有国际组织协调

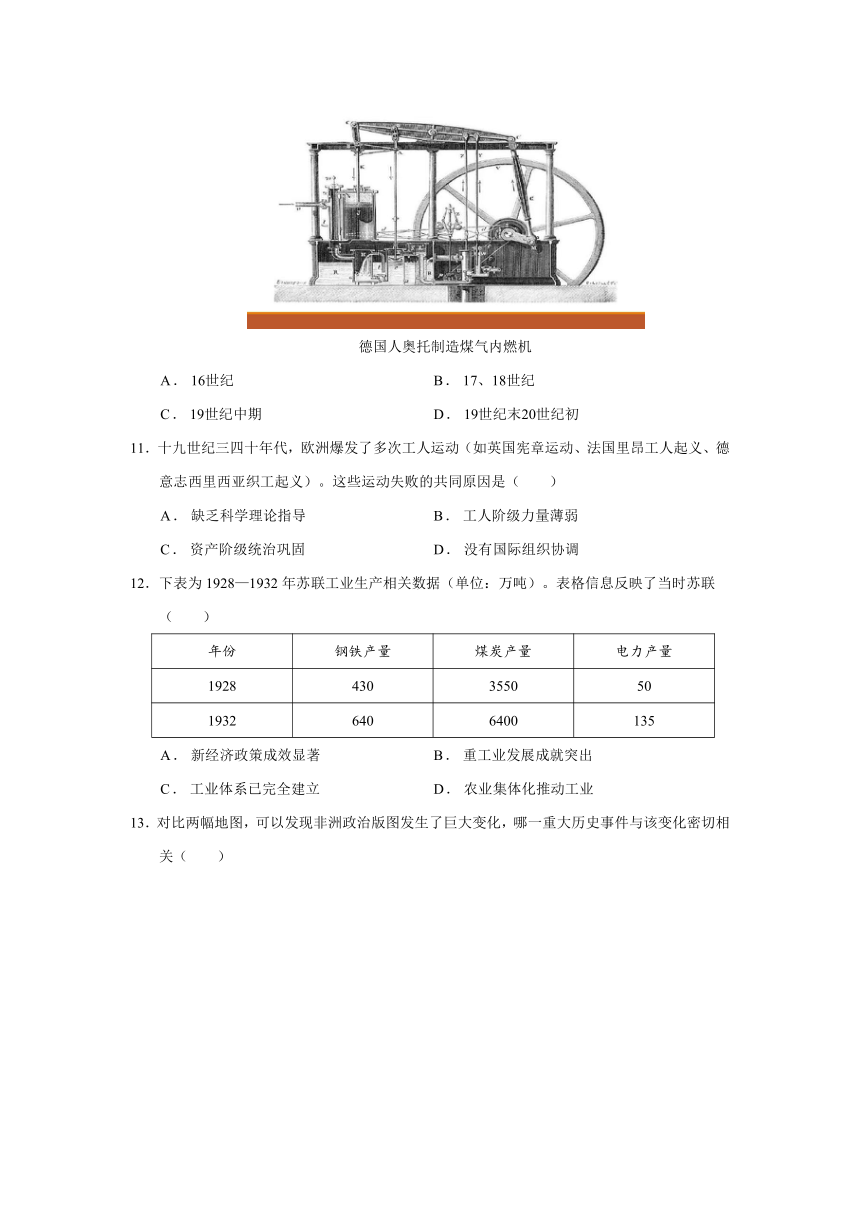

12.下表为1928—1932年苏联工业生产相关数据(单位:万吨)。表格信息反映了当时苏联( )

年份 钢铁产量 煤炭产量 电力产量

1928 430 3550 50

1932 640 6400 135

A.新经济政策成效显著 B.重工业发展成就突出

C.工业体系已完全建立 D.农业集体化推动工业

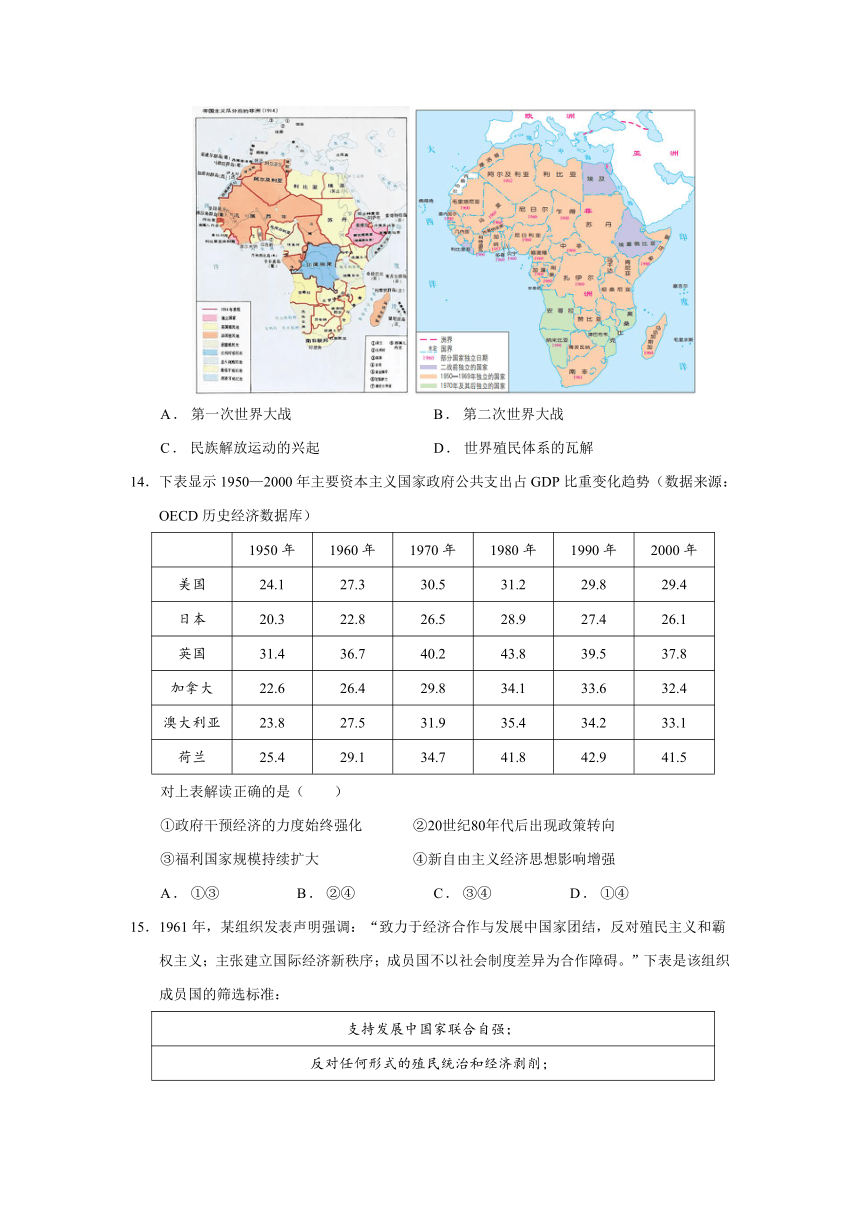

13.对比两幅地图,可以发现非洲政治版图发生了巨大变化,哪一重大历史事件与该变化密切相关( )

A.第一次世界大战 B.第二次世界大战

C.民族解放运动的兴起 D.世界殖民体系的瓦解

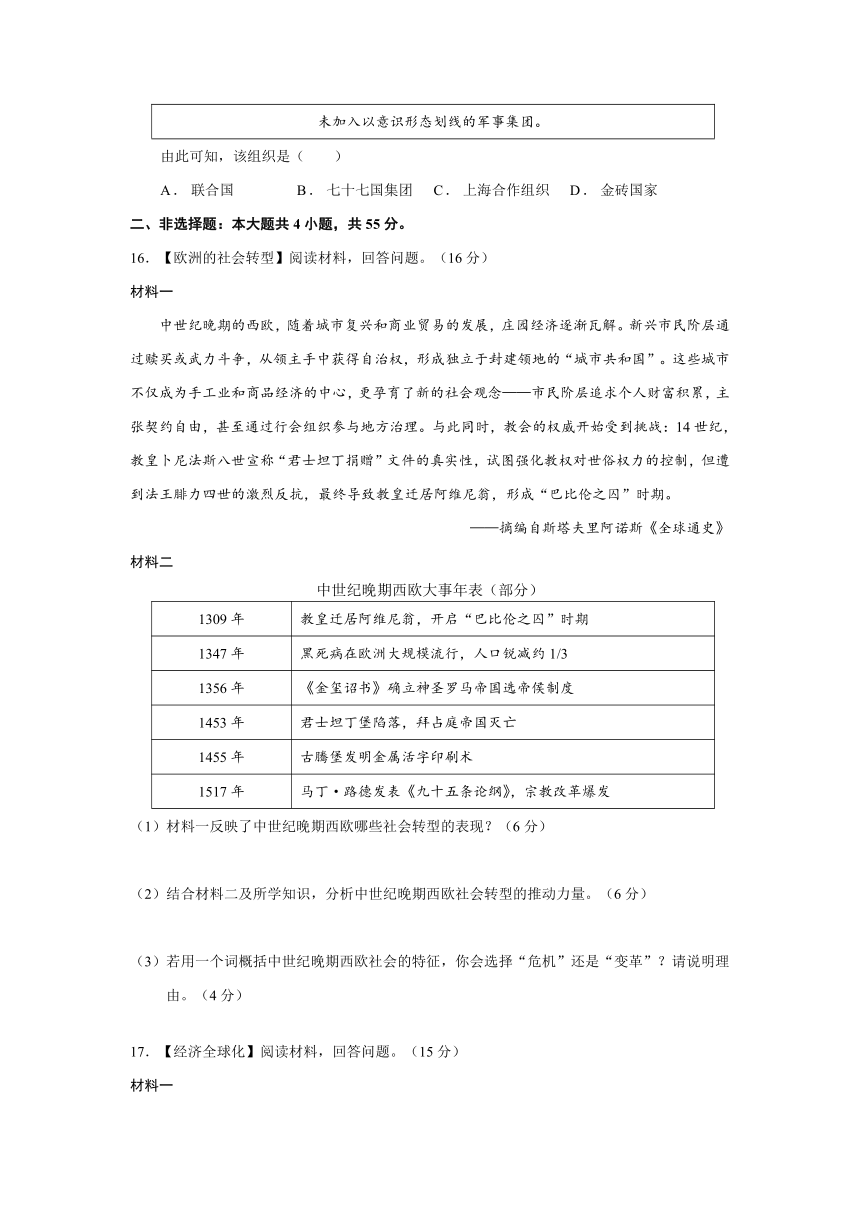

14.下表显示1950—2000年主要资本主义国家政府公共支出占GDP比重变化趋势(数据来源:OECD历史经济数据库)

1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

美国 24.1 27.3 30.5 31.2 29.8 29.4

日本 20.3 22.8 26.5 28.9 27.4 26.1

英国 31.4 36.7 40.2 43.8 39.5 37.8

加拿大 22.6 26.4 29.8 34.1 33.6 32.4

澳大利亚 23.8 27.5 31.9 35.4 34.2 33.1

荷兰 25.4 29.1 34.7 41.8 42.9 41.5

对上表解读正确的是( )

①政府干预经济的力度始终强化 ②20世纪80年代后出现政策转向

③福利国家规模持续扩大 ④新自由主义经济思想影响增强

A.①③ B.②④ C.③④ D.①④

15.1961年,某组织发表声明强调:“致力于经济合作与发展中国家团结,反对殖民主义和霸权主义;主张建立国际经济新秩序;成员国不以社会制度差异为合作障碍。”下表是该组织成员国的筛选标准:

支持发展中国家联合自强;

反对任何形式的殖民统治和经济剥削;

未加入以意识形态划线的军事集团。

由此可知,该组织是( )

A.联合国 B.七十七国集团 C.上海合作组织 D.金砖国家

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【欧洲的社会转型】阅读材料,回答问题。(16分)

材料一

中世纪晚期的西欧,随着城市复兴和商业贸易的发展,庄园经济逐渐瓦解。新兴市民阶层通过赎买或武力斗争,从领主手中获得自治权,形成独立于封建领地的“城市共和国”。这些城市不仅成为手工业和商品经济的中心,更孕育了新的社会观念——市民阶层追求个人财富积累,主张契约自由,甚至通过行会组织参与地方治理。与此同时,教会的权威开始受到挑战:14世纪,教皇卜尼法斯八世宣称“君士坦丁捐赠”文件的真实性,试图强化教权对世俗权力的控制,但遭到法王腓力四世的激烈反抗,最终导致教皇迁居阿维尼翁,形成“巴比伦之囚”时期。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二

中世纪晚期西欧大事年表(部分)

1309年 教皇迁居阿维尼翁,开启“巴比伦之囚”时期

1347年 黑死病在欧洲大规模流行,人口锐减约1/3

1356年 《金玺诏书》确立神圣罗马帝国选帝侯制度

1453年 君士坦丁堡陷落,拜占庭帝国灭亡

1455年 古腾堡发明金属活字印刷术

1517年 马丁·路德发表《九十五条论纲》,宗教改革爆发

(1)材料一反映了中世纪晚期西欧哪些社会转型的表现?(6分)

(2)结合材料二及所学知识,分析中世纪晚期西欧社会转型的推动力量。(6分)

(3)若用一个词概括中世纪晚期西欧社会的特征,你会选择“危机”还是“变革”?请说明理由。(4分)

17.【经济全球化】阅读材料,回答问题。(15分)

材料一

15世纪末至16世纪初,欧洲航海家的远航打破了世界各文明间的相对孤立状态。哥伦布在1493年致西班牙国王的信中写道:“陛下可以统治此间……这里的一切都属陛下所有……”同一时期,达·伽马绕过好望角抵达印度,开辟了欧亚之间的直接海上通道。葡萄牙历史学家巴若斯指出:“这些航行不仅是为了寻找香料,更是为了建立一个跨越海洋的商业帝国。”

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》、巴若斯《葡萄牙海外扩张史》

材料二

18世纪中后期,英国东印度公司通过武力控制了印度孟加拉地区。据统计,1757—1815年间,英国从印度榨取的财富达10亿英镑,这些资金被用于英国本土的工业投资。与此同时,美洲种植园主为获取劳动力,通过“三角贸易”将非洲黑奴贩卖至美洲,仅18世纪就有约600万非洲人被贩卖。

——摘编自霍布斯鲍姆《帝国的年代》、拉尔夫《世界文明史》

材料三

19世纪末,随着蒸汽机车和汽船的普及,全球运输成本大幅下降。1870—1913年,世界贸易额增长了3倍,英国、德国、美国等国主导了全球市场。德国经济学家施莫勒观察到:“资本、商品和人口的跨国流动,正在形成一个以欧洲为中心的世界经济体系。”

——摘编自帕尔默《工业革命:变革世界的引擎》、施莫勒《世界经济史》

(1)根据材料一结合所学,分析新航路开辟对经济全球化的影响。(6分)

(2)结合材料二、三,概括18—19世纪经济全球化发展的特点及分析其实质。(9分)

18.【民族解放运动】阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

19世纪末至20世纪初,亚洲民族解放运动多以改良或非暴力形式展开。印度国大党通过立法请愿、抵制英货等方式争取自治权利;伊朗立宪革命虽以推翻君主制为目标,但核心诉求仍停留在宪法框架内的权力制衡。这一时期,殖民地民众的民族意识尚未完全觉醒,运动往往局限于精英阶层,缺乏广泛群众基础。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二

二战后,非洲民族解放运动呈现新特征。加纳、埃及等国通过政党政治与武装斗争结合的方式实现独立;纳米比亚人民在西南非洲人民组织(SWAPO)领导下,以游击战形式对抗南非白人政权长达30年。此阶段运动普遍以“反帝反殖”为核心纲领,国际社会主义阵营的支持成为重要助力。

——摘编自霍布斯鲍姆《极端的年代》

材料三

20世纪70年代后,拉美地区兴起“新独立浪潮”。中美洲国家通过武装斗争推翻独裁政权,如尼加拉瓜桑地诺民族解放阵线建立社会主义政权;加勒比海地区则以多党制选举实现权力和平过渡。值得注意的是,此阶段运动多将反殖民与反本土寡头统治相结合,并注重经济主权的独立。

——摘编自《拉丁美洲民族解放运动研究》

根据材料并结合所学知识,概括20世纪以来民族解放运动的变化,并分析其历史意义。(12分)

19.【中美关系的互动与全球格局】。(12分)

材料

中美关系的互动始终与两国核心利益的博弈密切相关。以下文献展现了不同时期中美关系的动态特征:

入选年份 文献名称 形成时间 文献概况

1972年 《上海公报》 1972年2月 中美联合公报,确立“一个中国”原则,开启关系正常化进程。

1979年 《中美建交公报》 1979年1月 美国承认新中国政府合法性,两国正式建交。

1989年 《中美科技合作备忘录》 1989年11月 双方在航天、环保等领域达成技术共享协议,体现冷战后期合作需求。

2001年 《中美联合声明》 2001年4月 针对撞机事件,双方强调“建设性合作关系”,但未完全化解矛盾。

2015年 《中美投资协定文本》 2015年6月 两国就市场准入、知识产权保护达成框架性共识,反映经济依存加深。

2020年 《中美抗疫合作档案》 2020年3月 记录双方在疫苗研发、医疗物资援助中的有限合作,凸显公共卫生议题重要性。

2023年 《半导体出口管制文件》 2023年10月 美国限制对华芯片技术出口,中国提出反制措施,暴露科技竞争加剧。

——摘编自《中美关系档案汇编(1949—2023)》《大国博弈与全球治理》

结合材料及所学知识,围绕“利益驱动”这一核心,题目自拟,分析中美关系的演变历程及其对全球秩序的影响,要求主题明确、史论结合,表述成文。(12分)

2024—2025学年度湖北省常青联合体高一第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D D D B A D B A A D

题号 11 12 13 14 15

答案 A B D B B

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【答案】(16分)

(1)社会转型的表现:

①经济领域:庄园经济瓦解,商品经济和资本主义萌芽兴起,城市成为经济中心;

②政治领域:市民阶层争取自治权,世俗王权与教权的矛盾激化(如法王与教皇的冲突);

③思想文化领域:市民阶层的契约观念和自治意识萌发,教会权威受到质疑。(6分)

(2)社会转型的推动力量:

①经济因素:城市复兴和商业贸易推动市民阶层壮大,要求打破封建束缚;

②政治因素:王权与教权的斗争(如法王对抗教皇)削弱了教会势力;

③技术因素:印刷术的推广促进思想传播(如宗教改革);

④社会因素:黑死病导致人口锐减,劳动力短缺加速庄园经济瓦解;

⑤文化因素:拜占庭灭亡后,古典文化西传(如人文主义复兴)。(6分,任意三点)

(3)特征选择与理由:

选择“危机”:黑死病导致人口锐减和社会动荡;教会权威衰落引发信仰危机;旧秩序瓦解带来社会矛盾激化。

选择“变革”:城市自治推动政治结构转型;印刷术促进思想解放;宗教改革动摇教会统治;资本主义萌芽为近代社会奠基。(4分,说明理由才给分)

17.【答案】(15分)

(1)新航路开辟对经济全球化的影响:

①打破区域隔绝:新航路开辟使欧亚非三大洲直接联系,世界市场雏形初现。

②推动物种与文化的交流:如玉米、马铃薯传入欧洲,白银大量流入亚洲(材料一未直接提及,但属常识补充)。

③殖民扩张的开端:欧洲国家以武力和贸易控制殖民地,为全球化奠定暴力基础(如达·伽马的航行)。(6分)

(2)特点:①殖民扩张主导:英国通过东印度公司掠夺印度财富。

②工业化驱动:蒸汽机车和汽船降低运输成本,加速商品流通。

③不平等性:三角贸易导致非洲人口锐减,欧洲资本原始积累。(6分)

实质:以资本主义生产关系为核心,通过殖民掠夺和自由贸易建立以欧洲为中心的全球经济体系。(3分)

18.【答案】(12分)

变化:

斗争方式多样化:从改良、非暴力(如印度国大党)转向武装斗争与政党政治结合(如纳米比亚)。

国际环境影响加深:冷战格局下,社会主义阵营的支持成为重要力量(如苏联对埃及援助)。

目标扩展:早期聚焦政治独立(如伊朗立宪革命),后期强调经济主权与社会改革(如拉美反本土寡头)。

群众基础扩大:从精英主导(如国大党早期)到广泛动员民众参与(如纳米比亚游击战)。(6分,任意三点)

意义:

政治层面:瓦解殖民体系,推动亚非拉国家独立,重塑国际政治格局。

经济层面:冲击西方经济控制,为发展中国家争取资源主权奠定基础。

思想层面:促进民族意识觉醒,泛非主义、不结盟运动等理念兴起。

全球影响:推动多极化趋势,冲击两极格局,加速第三世界崛起。(6分,任意三点)

19.【答案】(12分)

示例

《利益驱动下的中美关系从战略协作到规则竞争》

中美关系的演变始终围绕两国核心利益展开,其互动模式深刻影响着全球秩序的重构。从冷战时期的地缘政治合作到21世纪的规则竞争,利益驱动下的关系转型体现了国际格局的深刻变迁。

(冷战后期:战略协作的利益基础)

1972年《上海公报》的签署,标志着中美从对抗转向“有限合作”。

这一转变源于双方共同遏制苏联的战略需求:美国需要牵制苏联在亚洲的扩张,中国则希望打破外交孤立。1989年《中美科技合作备忘录》的签订,进一步通过技术共享强化了合作纽带。这种以“反苏”为核心的协作,客观上延缓了冷战终结进程,但也为后续建交埋下伏笔。

(后冷战时代:经济依存与竞争并存)

冷战结束后,中美关系进入“竞争性合作”新阶段。1990年代至2010年代,经济全球化推动两国形成“你中有我”的格局。2015年《中美投资协定文本》的达成,反映了双方在市场开放、知识产权保护等议题上的利益交集。然而,2001年撞机事件后的《联合声明》暴露了台湾问题、人权议题等矛盾,表明竞争始终潜伏于合作之下。

(21世纪以来:规则竞争与秩序重构)

近年来,中美关系从“利益捆绑”转向“规则竞争”。2020年抗疫合作虽展现公共卫生领域的协作,但2023年《半导体出口管制文件》标志着科技脱钩加速。美国试图通过技术封锁遏制中国崛起,而中国则通过“一带一路”等倡议重塑全球治理规则。这种竞争不仅冲击双边关系,更推动国际秩序从“单极主导”向“多极博弈”演进。

结论:利益驱动下的中美关系演变,本质是大国博弈与全球治理转型的缩影。未来,两国如何在竞争中平衡合作、在规则制定中寻求共识,将成为塑造21世纪国际秩序的关键。

历史试题

2025.06

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.比较下面两幅地图,得出的结论最合理的是( )

A.早期文明具有趋同性 B.早期文明发展的不平衡

C.早期文明具有多样性 D.早期文明交流与互鉴

2.“永乐三年(1405年),郑和奉命出使‘西洋’,至宣德八年(1433年)共七下西洋,到达亚非30多个国家和地区。”关于郑和下西洋的历史背景,以下说法正确的是( )

A.欧洲殖民扩张已形成全球网络 B.中国正处于资本主义萌芽阶段

C.欧洲文艺复兴运动尚未兴起 D.欧洲尚未开始大规模殖民扩张

3.下列文化遗存中,属于美洲文明的是( )

① ② ③ ④

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

4.中世纪欧洲的封君封臣制度中,封君通过一套严格的契约仪式将土地授予封臣,封臣则需宣誓效忠并履行兵役等义务。这一制度中,维系封君与封臣关系最根本的纽带是( )

A.封君的军事指挥权 B.封土的占有与分封

C.封臣的个人忠诚 D.封君的司法审判权

5.历史研究需要参考相关资料。下列参考资料涉及的研究主题最有可能的是( )

《物种大交换与全球饮食文化变迁》 《大航海时代的欧洲殖民扩张与全球贸易网络形成》 《全球史视野下的16世纪世界体系构建》

A.新航路开辟的影响 B.近代物种交流

C.欧洲殖民扩张的动机 D.全球贸易网络的形成

6.16世纪后期,西班牙出版了《帝国治理纲要》,该书以卡斯蒂利亚王国为核心,系统整理了西班牙在欧洲、美洲和北非的领土管理政策,强调“天主教信仰统一”与“王权至高无上”。这一举措反映了当时西班牙王国( )

A.宗教改革的深化 B.殖民扩张的加速

C.中央集权的强化 D.民族国家意识的形成

7.既不以宗教改革为旗帜,也不以王朝更替为目的,而是在伏尔泰、卢梭等启蒙思想家的直接影响下,以“人人生而平等,造物主赋予他们若干不可剥夺的权利”为核心理念,推翻殖民统治,建立新型共和国的革命。“它”指的是( )

A.法国大革命 B.美国独立战争

C.德意志王朝战争 D.俄国十月革命

8.1828年,美国国会通过“臭名昭著的关税法”,将进口商品平均税率从40%提高至50%;1897年,随着《德里关税法》实施,平均税率升至48.3%;1913年,《安德伍德——西蒙斯关税法》却大幅降低税率至29%。这一变化的主要原因是( )

A.工业革命推动美国制造业崛起 B.自由贸易思想成为社会主流

C.经济大萧条迫使政策调整 D.全球化削弱国家贸易主权

9.19世纪中后期,欧洲工人每天工作长达14小时,工资仅够购买基本食物。马克思在《资本论》中深刻分析了资本家剥削工人的秘密。他指出,工人的工资在整个工业生产产生的利润中所占的比重很小,工人只要在每个工作日劳动很少一部分时间,就足以抵偿这点工资;在余下的大部分时间里,工人都是在无偿地为资本家工作,他们创造的价值也全部为资本家所得。该材料主要体现了马克思主义的( )

A.剩余价值学说 B.阶级斗争学说 C.科学社会主义 D.唯物辩证法

10.下图反映的历史现象出现在( )

德国人奥托制造煤气内燃机

A.16世纪 B.17、18世纪

C.19世纪中期 D.19世纪末20世纪初

11.十九世纪三四十年代,欧洲爆发了多次工人运动(如英国宪章运动、法国里昂工人起义、德意志西里西亚织工起义)。这些运动失败的共同原因是( )

A.缺乏科学理论指导 B.工人阶级力量薄弱

C.资产阶级统治巩固 D.没有国际组织协调

12.下表为1928—1932年苏联工业生产相关数据(单位:万吨)。表格信息反映了当时苏联( )

年份 钢铁产量 煤炭产量 电力产量

1928 430 3550 50

1932 640 6400 135

A.新经济政策成效显著 B.重工业发展成就突出

C.工业体系已完全建立 D.农业集体化推动工业

13.对比两幅地图,可以发现非洲政治版图发生了巨大变化,哪一重大历史事件与该变化密切相关( )

A.第一次世界大战 B.第二次世界大战

C.民族解放运动的兴起 D.世界殖民体系的瓦解

14.下表显示1950—2000年主要资本主义国家政府公共支出占GDP比重变化趋势(数据来源:OECD历史经济数据库)

1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

美国 24.1 27.3 30.5 31.2 29.8 29.4

日本 20.3 22.8 26.5 28.9 27.4 26.1

英国 31.4 36.7 40.2 43.8 39.5 37.8

加拿大 22.6 26.4 29.8 34.1 33.6 32.4

澳大利亚 23.8 27.5 31.9 35.4 34.2 33.1

荷兰 25.4 29.1 34.7 41.8 42.9 41.5

对上表解读正确的是( )

①政府干预经济的力度始终强化 ②20世纪80年代后出现政策转向

③福利国家规模持续扩大 ④新自由主义经济思想影响增强

A.①③ B.②④ C.③④ D.①④

15.1961年,某组织发表声明强调:“致力于经济合作与发展中国家团结,反对殖民主义和霸权主义;主张建立国际经济新秩序;成员国不以社会制度差异为合作障碍。”下表是该组织成员国的筛选标准:

支持发展中国家联合自强;

反对任何形式的殖民统治和经济剥削;

未加入以意识形态划线的军事集团。

由此可知,该组织是( )

A.联合国 B.七十七国集团 C.上海合作组织 D.金砖国家

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【欧洲的社会转型】阅读材料,回答问题。(16分)

材料一

中世纪晚期的西欧,随着城市复兴和商业贸易的发展,庄园经济逐渐瓦解。新兴市民阶层通过赎买或武力斗争,从领主手中获得自治权,形成独立于封建领地的“城市共和国”。这些城市不仅成为手工业和商品经济的中心,更孕育了新的社会观念——市民阶层追求个人财富积累,主张契约自由,甚至通过行会组织参与地方治理。与此同时,教会的权威开始受到挑战:14世纪,教皇卜尼法斯八世宣称“君士坦丁捐赠”文件的真实性,试图强化教权对世俗权力的控制,但遭到法王腓力四世的激烈反抗,最终导致教皇迁居阿维尼翁,形成“巴比伦之囚”时期。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二

中世纪晚期西欧大事年表(部分)

1309年 教皇迁居阿维尼翁,开启“巴比伦之囚”时期

1347年 黑死病在欧洲大规模流行,人口锐减约1/3

1356年 《金玺诏书》确立神圣罗马帝国选帝侯制度

1453年 君士坦丁堡陷落,拜占庭帝国灭亡

1455年 古腾堡发明金属活字印刷术

1517年 马丁·路德发表《九十五条论纲》,宗教改革爆发

(1)材料一反映了中世纪晚期西欧哪些社会转型的表现?(6分)

(2)结合材料二及所学知识,分析中世纪晚期西欧社会转型的推动力量。(6分)

(3)若用一个词概括中世纪晚期西欧社会的特征,你会选择“危机”还是“变革”?请说明理由。(4分)

17.【经济全球化】阅读材料,回答问题。(15分)

材料一

15世纪末至16世纪初,欧洲航海家的远航打破了世界各文明间的相对孤立状态。哥伦布在1493年致西班牙国王的信中写道:“陛下可以统治此间……这里的一切都属陛下所有……”同一时期,达·伽马绕过好望角抵达印度,开辟了欧亚之间的直接海上通道。葡萄牙历史学家巴若斯指出:“这些航行不仅是为了寻找香料,更是为了建立一个跨越海洋的商业帝国。”

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》、巴若斯《葡萄牙海外扩张史》

材料二

18世纪中后期,英国东印度公司通过武力控制了印度孟加拉地区。据统计,1757—1815年间,英国从印度榨取的财富达10亿英镑,这些资金被用于英国本土的工业投资。与此同时,美洲种植园主为获取劳动力,通过“三角贸易”将非洲黑奴贩卖至美洲,仅18世纪就有约600万非洲人被贩卖。

——摘编自霍布斯鲍姆《帝国的年代》、拉尔夫《世界文明史》

材料三

19世纪末,随着蒸汽机车和汽船的普及,全球运输成本大幅下降。1870—1913年,世界贸易额增长了3倍,英国、德国、美国等国主导了全球市场。德国经济学家施莫勒观察到:“资本、商品和人口的跨国流动,正在形成一个以欧洲为中心的世界经济体系。”

——摘编自帕尔默《工业革命:变革世界的引擎》、施莫勒《世界经济史》

(1)根据材料一结合所学,分析新航路开辟对经济全球化的影响。(6分)

(2)结合材料二、三,概括18—19世纪经济全球化发展的特点及分析其实质。(9分)

18.【民族解放运动】阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

19世纪末至20世纪初,亚洲民族解放运动多以改良或非暴力形式展开。印度国大党通过立法请愿、抵制英货等方式争取自治权利;伊朗立宪革命虽以推翻君主制为目标,但核心诉求仍停留在宪法框架内的权力制衡。这一时期,殖民地民众的民族意识尚未完全觉醒,运动往往局限于精英阶层,缺乏广泛群众基础。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二

二战后,非洲民族解放运动呈现新特征。加纳、埃及等国通过政党政治与武装斗争结合的方式实现独立;纳米比亚人民在西南非洲人民组织(SWAPO)领导下,以游击战形式对抗南非白人政权长达30年。此阶段运动普遍以“反帝反殖”为核心纲领,国际社会主义阵营的支持成为重要助力。

——摘编自霍布斯鲍姆《极端的年代》

材料三

20世纪70年代后,拉美地区兴起“新独立浪潮”。中美洲国家通过武装斗争推翻独裁政权,如尼加拉瓜桑地诺民族解放阵线建立社会主义政权;加勒比海地区则以多党制选举实现权力和平过渡。值得注意的是,此阶段运动多将反殖民与反本土寡头统治相结合,并注重经济主权的独立。

——摘编自《拉丁美洲民族解放运动研究》

根据材料并结合所学知识,概括20世纪以来民族解放运动的变化,并分析其历史意义。(12分)

19.【中美关系的互动与全球格局】。(12分)

材料

中美关系的互动始终与两国核心利益的博弈密切相关。以下文献展现了不同时期中美关系的动态特征:

入选年份 文献名称 形成时间 文献概况

1972年 《上海公报》 1972年2月 中美联合公报,确立“一个中国”原则,开启关系正常化进程。

1979年 《中美建交公报》 1979年1月 美国承认新中国政府合法性,两国正式建交。

1989年 《中美科技合作备忘录》 1989年11月 双方在航天、环保等领域达成技术共享协议,体现冷战后期合作需求。

2001年 《中美联合声明》 2001年4月 针对撞机事件,双方强调“建设性合作关系”,但未完全化解矛盾。

2015年 《中美投资协定文本》 2015年6月 两国就市场准入、知识产权保护达成框架性共识,反映经济依存加深。

2020年 《中美抗疫合作档案》 2020年3月 记录双方在疫苗研发、医疗物资援助中的有限合作,凸显公共卫生议题重要性。

2023年 《半导体出口管制文件》 2023年10月 美国限制对华芯片技术出口,中国提出反制措施,暴露科技竞争加剧。

——摘编自《中美关系档案汇编(1949—2023)》《大国博弈与全球治理》

结合材料及所学知识,围绕“利益驱动”这一核心,题目自拟,分析中美关系的演变历程及其对全球秩序的影响,要求主题明确、史论结合,表述成文。(12分)

2024—2025学年度湖北省常青联合体高一第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D D D B A D B A A D

题号 11 12 13 14 15

答案 A B D B B

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【答案】(16分)

(1)社会转型的表现:

①经济领域:庄园经济瓦解,商品经济和资本主义萌芽兴起,城市成为经济中心;

②政治领域:市民阶层争取自治权,世俗王权与教权的矛盾激化(如法王与教皇的冲突);

③思想文化领域:市民阶层的契约观念和自治意识萌发,教会权威受到质疑。(6分)

(2)社会转型的推动力量:

①经济因素:城市复兴和商业贸易推动市民阶层壮大,要求打破封建束缚;

②政治因素:王权与教权的斗争(如法王对抗教皇)削弱了教会势力;

③技术因素:印刷术的推广促进思想传播(如宗教改革);

④社会因素:黑死病导致人口锐减,劳动力短缺加速庄园经济瓦解;

⑤文化因素:拜占庭灭亡后,古典文化西传(如人文主义复兴)。(6分,任意三点)

(3)特征选择与理由:

选择“危机”:黑死病导致人口锐减和社会动荡;教会权威衰落引发信仰危机;旧秩序瓦解带来社会矛盾激化。

选择“变革”:城市自治推动政治结构转型;印刷术促进思想解放;宗教改革动摇教会统治;资本主义萌芽为近代社会奠基。(4分,说明理由才给分)

17.【答案】(15分)

(1)新航路开辟对经济全球化的影响:

①打破区域隔绝:新航路开辟使欧亚非三大洲直接联系,世界市场雏形初现。

②推动物种与文化的交流:如玉米、马铃薯传入欧洲,白银大量流入亚洲(材料一未直接提及,但属常识补充)。

③殖民扩张的开端:欧洲国家以武力和贸易控制殖民地,为全球化奠定暴力基础(如达·伽马的航行)。(6分)

(2)特点:①殖民扩张主导:英国通过东印度公司掠夺印度财富。

②工业化驱动:蒸汽机车和汽船降低运输成本,加速商品流通。

③不平等性:三角贸易导致非洲人口锐减,欧洲资本原始积累。(6分)

实质:以资本主义生产关系为核心,通过殖民掠夺和自由贸易建立以欧洲为中心的全球经济体系。(3分)

18.【答案】(12分)

变化:

斗争方式多样化:从改良、非暴力(如印度国大党)转向武装斗争与政党政治结合(如纳米比亚)。

国际环境影响加深:冷战格局下,社会主义阵营的支持成为重要力量(如苏联对埃及援助)。

目标扩展:早期聚焦政治独立(如伊朗立宪革命),后期强调经济主权与社会改革(如拉美反本土寡头)。

群众基础扩大:从精英主导(如国大党早期)到广泛动员民众参与(如纳米比亚游击战)。(6分,任意三点)

意义:

政治层面:瓦解殖民体系,推动亚非拉国家独立,重塑国际政治格局。

经济层面:冲击西方经济控制,为发展中国家争取资源主权奠定基础。

思想层面:促进民族意识觉醒,泛非主义、不结盟运动等理念兴起。

全球影响:推动多极化趋势,冲击两极格局,加速第三世界崛起。(6分,任意三点)

19.【答案】(12分)

示例

《利益驱动下的中美关系从战略协作到规则竞争》

中美关系的演变始终围绕两国核心利益展开,其互动模式深刻影响着全球秩序的重构。从冷战时期的地缘政治合作到21世纪的规则竞争,利益驱动下的关系转型体现了国际格局的深刻变迁。

(冷战后期:战略协作的利益基础)

1972年《上海公报》的签署,标志着中美从对抗转向“有限合作”。

这一转变源于双方共同遏制苏联的战略需求:美国需要牵制苏联在亚洲的扩张,中国则希望打破外交孤立。1989年《中美科技合作备忘录》的签订,进一步通过技术共享强化了合作纽带。这种以“反苏”为核心的协作,客观上延缓了冷战终结进程,但也为后续建交埋下伏笔。

(后冷战时代:经济依存与竞争并存)

冷战结束后,中美关系进入“竞争性合作”新阶段。1990年代至2010年代,经济全球化推动两国形成“你中有我”的格局。2015年《中美投资协定文本》的达成,反映了双方在市场开放、知识产权保护等议题上的利益交集。然而,2001年撞机事件后的《联合声明》暴露了台湾问题、人权议题等矛盾,表明竞争始终潜伏于合作之下。

(21世纪以来:规则竞争与秩序重构)

近年来,中美关系从“利益捆绑”转向“规则竞争”。2020年抗疫合作虽展现公共卫生领域的协作,但2023年《半导体出口管制文件》标志着科技脱钩加速。美国试图通过技术封锁遏制中国崛起,而中国则通过“一带一路”等倡议重塑全球治理规则。这种竞争不仅冲击双边关系,更推动国际秩序从“单极主导”向“多极博弈”演进。

结论:利益驱动下的中美关系演变,本质是大国博弈与全球治理转型的缩影。未来,两国如何在竞争中平衡合作、在规则制定中寻求共识,将成为塑造21世纪国际秩序的关键。

同课章节目录