湖北省黄冈市2024—2025学年度高一下学期期末质量监测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省黄冈市2024—2025学年度高一下学期期末质量监测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 102.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-10 13:39:11 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度湖北省黄冈市高一第二学期期末质量监测

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.《汉谟拉比法典》序言中,汉谟拉比自称“众神之王的后裔”,强调其法律“使正义遍临大地”;法典第5条则强调“法官若更改已宣判之裁决,需支付原判罚金12倍的赔偿,并公开罢免其职,终身不得再任法官”。这些内容( )

A.构建公正的司法程序 B.以神权强化君权

C.打击奴隶主贵族特权 D.凸显法律权威性

2.戴克里先统治时期(284—305年),为应对行省动荡和边境危机,将罗马帝国划分为东西两部,各设正副皇帝共同执政;君士坦丁一世时期(306—337年)迁都拜占庭(后改名君士坦丁堡),并承认基督教合法地位。这些举措有利于( )

A.通过分权治理整合多元文化 B.强化对庞大疆域的实际控制

C.削弱贵族元老院政治影响力 D.恢复共和制以平衡权力分配

3.13世纪阿拉伯帝国苏丹萨拉丁在埃及推行“伊克塔”制时规定:“受封将领仅可收取土地三分之一的收成,其余需上缴开罗国库”;同一时期蒙古统治波斯的旭烈兀汗要求包税官“须先向汗庭缴纳2000第纳尔,超征部分可自留”。二者相同的目的是( )

A.以预付机制刺激商业贸易 B.削弱地方贵族的自治权力

C.确保中央财政收入的稳定 D.建立政教分离的行政体系

4.1425年,勃艮第公爵授予鲁汶大学特许状,规定“本校诉讼案件由公爵法庭审理”,而同期其他大学大多仍由教皇特许并保留教会法庭裁决。但至1480年,莱茵河流域83%的新建大学都采用君主特许状。这一变化得益于( )

A.庄园经济的瓦解 B.世俗王权的加强

C.民族国家的建立 D.文艺复兴的兴起

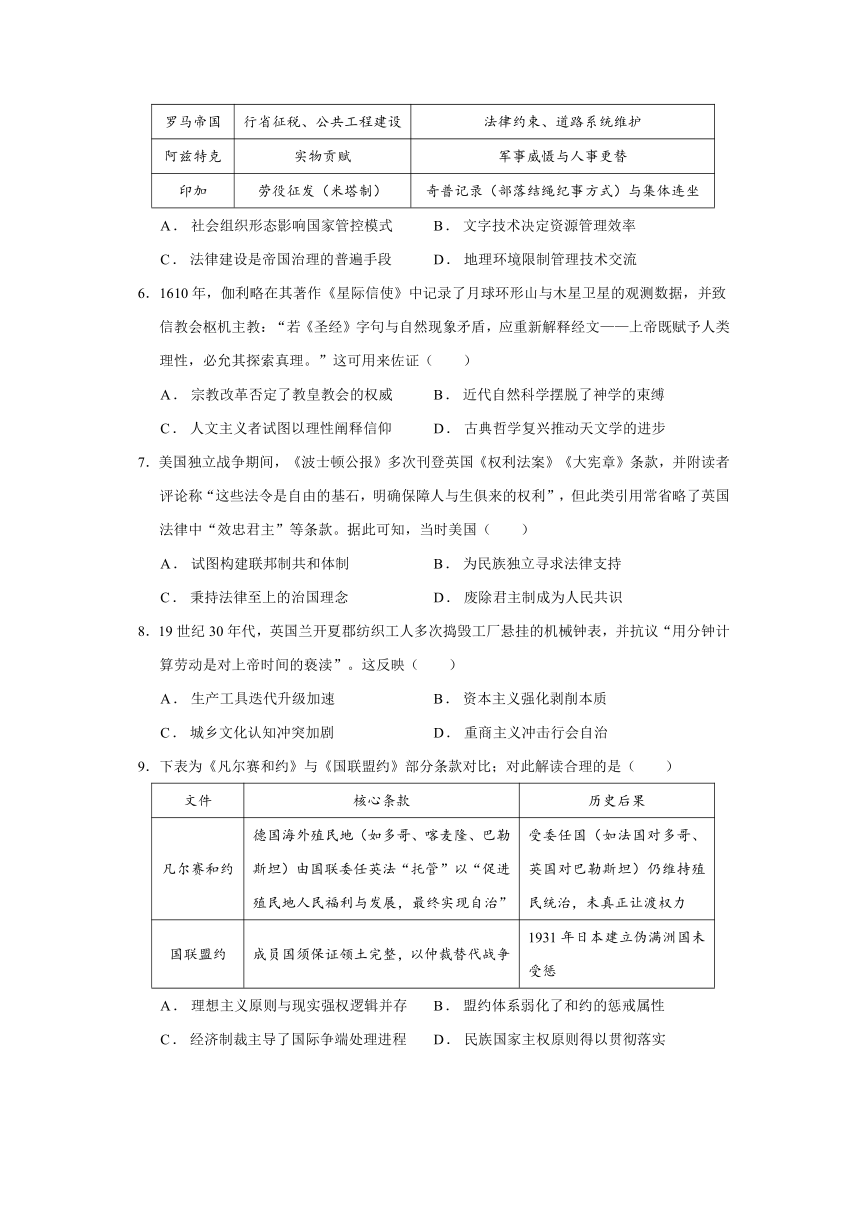

5.下表是某学者研究古代帝国治理差异时梳理的部分信息。据此可知( )

帝国 治理核心措施 控制手段

秦朝 编户齐民、统一度量衡 严刑峻法、监察制度

罗马帝国 行省征税、公共工程建设 法律约束、道路系统维护

阿兹特克 实物贡赋 军事威慑与人事更替

印加 劳役征发(米塔制) 奇普记录(部落结绳纪事方式)与集体连坐

A.社会组织形态影响国家管控模式 B.文字技术决定资源管理效率

C.法律建设是帝国治理的普遍手段 D.地理环境限制管理技术交流

6.1610年,伽利略在其著作《星际信使》中记录了月球环形山与木星卫星的观测数据,并致信教会枢机主教:“若《圣经》字句与自然现象矛盾,应重新解释经文——上帝既赋予人类理性,必允其探索真理。”这可用来佐证( )

A.宗教改革否定了教皇教会的权威 B.近代自然科学摆脱了神学的束缚

C.人文主义者试图以理性阐释信仰 D.古典哲学复兴推动天文学的进步

7.美国独立战争期间,《波士顿公报》多次刊登英国《权利法案》《大宪章》条款,并附读者评论称“这些法令是自由的基石,明确保障人与生俱来的权利”,但此类引用常省略了英国法律中“效忠君主”等条款。据此可知,当时美国( )

A.试图构建联邦制共和体制 B.为民族独立寻求法律支持

C.秉持法律至上的治国理念 D.废除君主制成为人民共识

8.19世纪30年代,英国兰开夏郡纺织工人多次捣毁工厂悬挂的机械钟表,并抗议“用分钟计算劳动是对上帝时间的亵渎”。这反映( )

A.生产工具迭代升级加速 B.资本主义强化剥削本质

C.城乡文化认知冲突加剧 D.重商主义冲击行会自治

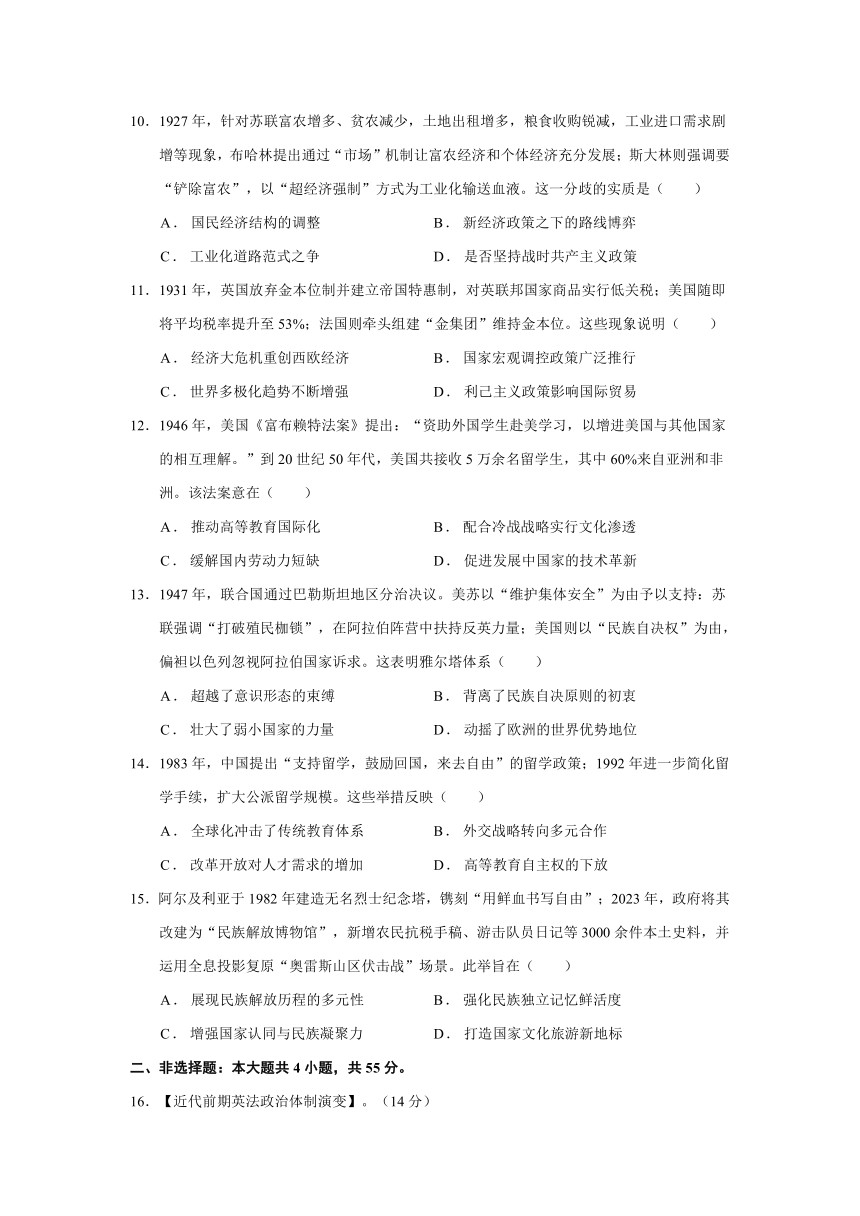

9.下表为《凡尔赛和约》与《国联盟约》部分条款对比;对此解读合理的是( )

文件 核心条款 历史后果

凡尔赛和约 德国海外殖民地(如多哥、喀麦隆、巴勒斯坦)由国联委任英法“托管”以“促进殖民地人民福利与发展,最终实现自治” 受委任国(如法国对多哥、英国对巴勒斯坦)仍维持殖民统治,未真正让渡权力

国联盟约 成员国须保证领土完整,以仲裁替代战争 1931年日本建立伪满洲国未受惩

A.理想主义原则与现实强权逻辑并存 B.盟约体系弱化了和约的惩戒属性

C.经济制裁主导了国际争端处理进程 D.民族国家主权原则得以贯彻落实

10.1927年,针对苏联富农增多、贫农减少,土地出租增多,粮食收购锐减,工业进口需求剧增等现象,布哈林提出通过“市场”机制让富农经济和个体经济充分发展;斯大林则强调要“铲除富农”,以“超经济强制”方式为工业化输送血液。这一分歧的实质是( )

A.国民经济结构的调整 B.新经济政策之下的路线博弈

C.工业化道路范式之争 D.是否坚持战时共产主义政策

11.1931年,英国放弃金本位制并建立帝国特惠制,对英联邦国家商品实行低关税;美国随即将平均税率提升至53%;法国则牵头组建“金集团”维持金本位。这些现象说明( )

A.经济大危机重创西欧经济 B.国家宏观调控政策广泛推行

C.世界多极化趋势不断增强 D.利己主义政策影响国际贸易

12.1946年,美国《富布赖特法案》提出:“资助外国学生赴美学习,以增进美国与其他国家的相互理解。”到20世纪50年代,美国共接收5万余名留学生,其中60%来自亚洲和非洲。该法案意在( )

A.推动高等教育国际化 B.配合冷战战略实行文化渗透

C.缓解国内劳动力短缺 D.促进发展中国家的技术革新

13.1947年,联合国通过巴勒斯坦地区分治决议。美苏以“维护集体安全”为由予以支持:苏联强调“打破殖民枷锁”,在阿拉伯阵营中扶持反英力量;美国则以“民族自决权”为由,偏袒以色列忽视阿拉伯国家诉求。这表明雅尔塔体系( )

A.超越了意识形态的束缚 B.背离了民族自决原则的初衷

C.壮大了弱小国家的力量 D.动摇了欧洲的世界优势地位

14.1983年,中国提出“支持留学,鼓励回国,来去自由”的留学政策;1992年进一步简化留学手续,扩大公派留学规模。这些举措反映( )

A.全球化冲击了传统教育体系 B.外交战略转向多元合作

C.改革开放对人才需求的增加 D.高等教育自主权的下放

15.阿尔及利亚于1982年建造无名烈士纪念塔,镌刻“用鲜血书写自由”;2023年,政府将其改建为“民族解放博物馆”,新增农民抗税手稿、游击队员日记等3000余件本土史料,并运用全息投影复原“奥雷斯山区伏击战”场景。此举旨在( )

A.展现民族解放历程的多元性 B.强化民族独立记忆鲜活度

C.增强国家认同与民族凝聚力 D.打造国家文化旅游新地标

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【近代前期英法政治体制演变】。(14分)

材料

国王在议会中与全体国民共同确立了这些法律……今后未经议会同意,国王不得以特权令状更改法律。

——1297年英国《宪章确认令》序言

国王与封臣间的纽带应是相互的:若朕违背誓约,他们将合法地解除效忠……但那些未向朕行臣服礼者,朕亦无义务保护。

——1302年法国腓力四世在三级会议演讲

(1)根据材料,分别概括14世纪前后英法两国君臣关系的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析上述特点对英法两国中世纪后期政治发展的不同影响。(6分)

17.【雅尔塔体系】(14分)

材料一

雅尔塔体系的核心创新在于将大国协调机制制度化。联合国安理会的否决权设计,本质上是将战时同盟的权责分配延续到和平时期。这种机制既承认大国特殊地位,又试图通过集体安全框架限制单边行动。然而,1946年伊朗危机中,苏联拒绝撤军导致安理会首次陷入僵局,暴露了“大国一致”原则与主权平等理念的深刻矛盾。

——摘编自王立新《战后国际秩序的制度化悖论》

材料二

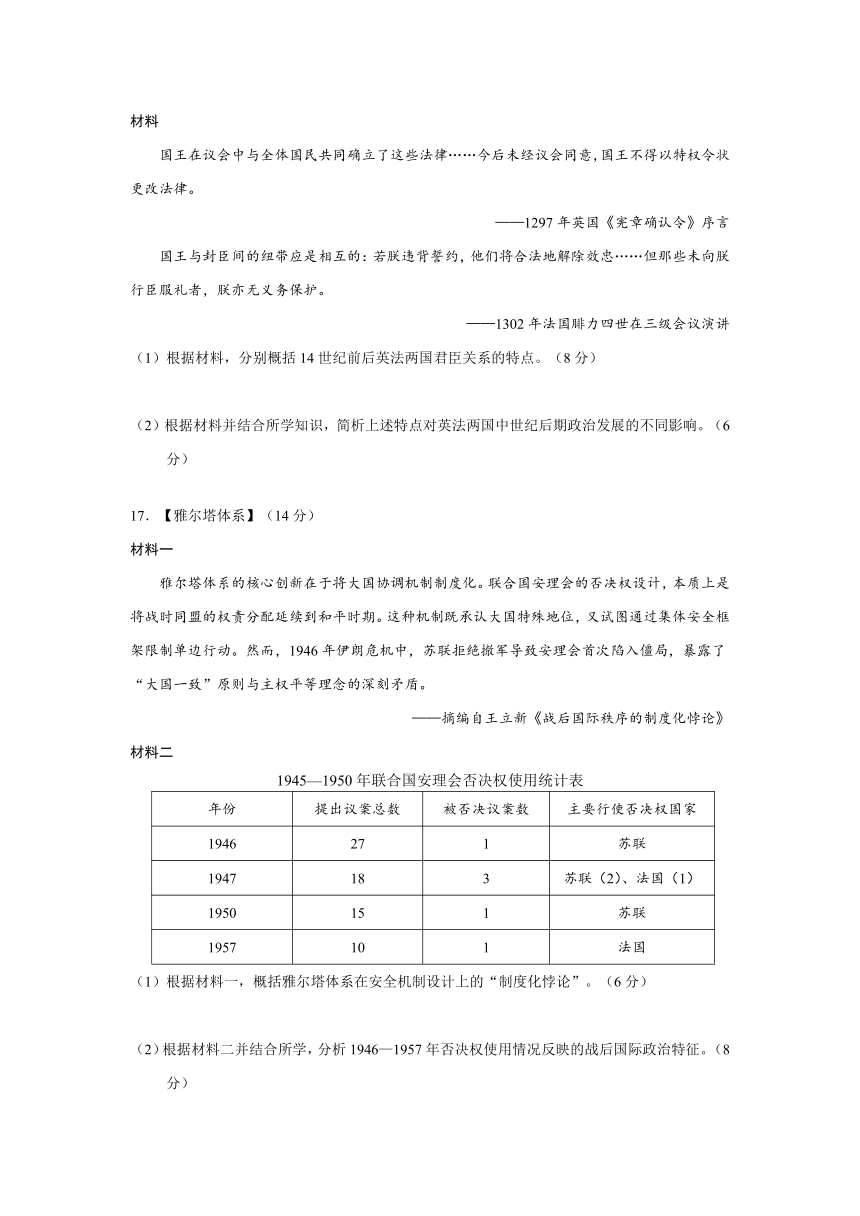

1945—1950年联合国安理会否决权使用统计表

年份 提出议案总数 被否决议案数 主要行使否决权国家

1946 27 1 苏联

1947 18 3 苏联(2)、法国(1)

1950 15 1 苏联

1957 10 1 法国

(1)根据材料一,概括雅尔塔体系在安全机制设计上的“制度化悖论”。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,分析1946—1957年否决权使用情况反映的战后国际政治特征。(8分)

18.【留学生与国家战略】。(15分)

材料一

1950年,苏联与中国签订《中苏友好同盟互助条约》,其中规定苏联为中国留学生提供技术和军事领域的培训。至1959年,中国共派遣留学生约1.8万人,其中91%赴苏联学习。留苏学生归国后,成为“两弹一星”等重大工程的核心技术骨干。

——摘编自《新中国留苏教育的历史考察》

材料二

1964年,印度颁布《外国留学生奖学金计划》,为亚非拉学生提供全额资助,强调“通过教育合作传播非暴力思想”。至1980年,印度累计接收留学生3.2万人,但仅有15%进入理工科院校,多数集中于社会科学领域。

——摘编自《印度文化外交与留学生政策研究》

(1)根据材料一,概括20世纪50年代中国留学生派遣的特点,并分析其历史背景。(8分)

(2)根据材料,指出苏联与印度留学生政策的不同导向,结合时代背景说明原因。(7分)

19.【技术政策的选择与演变】技术民族主义与开放合作的选择,本质是国家实力与国际秩序的博弈。(12分)

材料

时期 国家/组织 技术政策 核心措施 结果/影响

17—19世纪 英国 技术封锁 颁布《垄断法案》,禁止技术外流 短期垄断棉纺织业,但催生美国独立创新

18—19世纪 美国 模仿创新 高薪吸引英国工匠,颁布《专利法》,鼓励本土技术创新 实现工业化,19世纪末工业产值世界第一

20世纪 英国 有限开放 二战后加入“巴统”(即“对共产党国家出口管制统筹委员会”)对社会主义国家技术封锁,但允许殖民地技术转移 维持部分技术优势,但逐渐被美日超越

20世纪 美国 技术霸权 冷战时期通过“马歇尔计划”输出技术,主导互联网、航天标准 巩固全球科技领导地位,形成“技术——美元”霸权

21世纪 中国 开放共享 开放“天宫”空间站,推动“一带一路”技术合作 提升国际科技话语权,构建技术合作网络

请结合材料与所学,以“技术政策的选择与演变”为主题,任选角度,展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文)

2024—2025学年度湖北省黄冈市高一第二学期期末质量监测

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B C B A C B B A C

题号 11 12 13 14 15

答案 D B B C C

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【答案】(14分)

(1)英国:国王与国民(议会)共同制定法律;王权受法律约束(法律高于王权);王权受议会限制,体现“王在法下”的早期民主传统。(4分。每点2分。答出任意两点即可)

法国:国王与封臣以效忠誓约为纽带(封臣对国王的效忠具有契约性);封君与封臣的关系以“相互义务”为核心(或双方权利义务对等);未行臣服礼者不在国王保护范围内(暗示王权对未效忠群体的支配,但封臣仍保留一定制衡权)。(4分。每点2分。答出任意两点即可)

(2)英国:议会限制王权的传统推动“议会君主制”发展(促进了政治权力向议会的转移),为近代君主立宪制奠定基础;王权受法律约束的传统,有利于法律至上观念的形成,推动法治国家雏形形成。(3分,答出任意一点2分,两点3分)

法国:一方面封君封臣以效忠誓约和“相互义务”为纽带,强化了国王与贵族的妥协与合作,有利于当时法国政局的稳定和中央集权的强化;另一方面君臣效忠仍基于个人契约而非国家认同,一定程度上不利于国家意识的形成;未行臣服礼者不在国王保护范围内,则为后期王权扩张,形成专制王权奠定基础。(3分,答出任意一点2分,两点3分)。

17.【答案】(14分)

(1)既承认大国特殊地位,又倡导主权平等;(3分)既默许大国通过“大国一致”等手段维护其特殊利益,又试图通过集体安全框架限制其单边行动。(3分)

(2)冷战初期博弈的有限性:否决权使用次数较少(1946—1950年共5次),表明美苏尚未完全走向全面对抗;

苏联的核心制衡角色:苏联行使否决权占比80%,凸显其坚守势力范围的战略诉求;

西方阵营内部矛盾:法国1957年行使否决权,反映殖民利益分歧对集体行动的干扰;

大国协调机制的脆弱性:安理会议案通过率下降,预示冷战深化后的治理困境。(8分。每点2分,答出任意四点即可)

18.【答案】(15分)

(1)特点:以苏联为主要派遣国;集中于理工和军事领域。(4分。每点2分)

背景:中苏结盟,学习苏联工业化经验;新中国工业化建设与国防安全的迫切需求。(4分。每点2分)

(2)不同导向:

苏联:以技术输出服务盟友,强化社会主义阵营的科技协作;

印度:通过人文交流推广文化理念,扩大第三世界影响力。(3分。答出任意一点2分,两点3分)

原因:冷战格局下,苏联需巩固阵营内部联系;印度奉行不结盟政策,注重软实力建设。(4分。每点2分)

19.【答案】(12分)

评分标准

10—12分 观点明确,史论结合紧密,材料充分,论证严谨,表述准确

7—9分 观点比较明确,史论结合比较紧密,材料比较充分,论证比较严谨,表述比较准确

4—6分 观点不够明确,史论结合不够紧密,材料不够充分,论证不够严谨,表述不够准确

0—3分 观点不明确,史论结合不紧密,材料不充分,论证不严谨,表述不准确

示例

主题:技术政策的选择与演变,是国家实力与国际秩序互动的结果。

论述:17—19世纪英国凭借工业革命领先地位,以《垄断法案》禁止技术外流,短期垄断棉纺织业,体现实力支撑下的技术霸权得到巩固;但技术封锁倒逼美国技术的自主创新,说明技术封闭政策的反弹性。

18—19世纪,美国尚处崛起期,通过高薪引进英国工匠,并颁布《专利法》,保护本土技术创新,将外部技术模仿与本土创新结合,在第二次工业革命过程中实现了技术的弯道超车,最终实现工业化,成为世界经济强国。中国在十一届三中全会后,坚持对外开放政策,积极引进西方发达国家的先进技术,同时又坚持技术的自主创新,推动了中国科技和经济的快速发展。这体现了后发国家“技术追赶”的路径:引进——消化——自主创新演进过程。

二战极大削弱了英国的实力,为迎合冷战,英国加入“巴统”对社会主义国家技术封锁;同时为维系旧殖民利益,容许殖民地技术转移,其结果是技术优势被美日超越,说明实力衰退前提下,有限开放也难阻技术优势的丧失。技术封锁并不能阻挡他国的技术发展,技术多极化不可逆转(欧盟崛起)。

二战后,美国成为全球霸主,通过马歇尔计划技术输出,主导互联、航天标准,将技术与政治、经济霸权绑定,巩固全球科技领导地位,体现霸权国家以技术为工具,塑造国际规则。

21世纪,中国国力提升,立足全球化与多极化秩序,以开放天宫空间站,推动“一带一路技术合作”,走开放共享型技术政策道路,体现新兴大国以开放合作重构技术治理逻辑,契合互利共赢的国际秩序方向。

总之,国家实力影响着技术政策的制定及国家间竞争策略;而国际秩序框定国家技术政策方向。中国“开放共享”的技术政策则是突破传统霸权逻辑,探索新国际秩序下技术治理的共赢模式。技术政策阶段性演变不仅是技术发展的结果,更是国家实力与国际秩序博弈的结果。(示例仅供参考,不作阅卷的唯一标准。其他论题,如:技术政策映射国家发展道路的本质差异亦可)

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.《汉谟拉比法典》序言中,汉谟拉比自称“众神之王的后裔”,强调其法律“使正义遍临大地”;法典第5条则强调“法官若更改已宣判之裁决,需支付原判罚金12倍的赔偿,并公开罢免其职,终身不得再任法官”。这些内容( )

A.构建公正的司法程序 B.以神权强化君权

C.打击奴隶主贵族特权 D.凸显法律权威性

2.戴克里先统治时期(284—305年),为应对行省动荡和边境危机,将罗马帝国划分为东西两部,各设正副皇帝共同执政;君士坦丁一世时期(306—337年)迁都拜占庭(后改名君士坦丁堡),并承认基督教合法地位。这些举措有利于( )

A.通过分权治理整合多元文化 B.强化对庞大疆域的实际控制

C.削弱贵族元老院政治影响力 D.恢复共和制以平衡权力分配

3.13世纪阿拉伯帝国苏丹萨拉丁在埃及推行“伊克塔”制时规定:“受封将领仅可收取土地三分之一的收成,其余需上缴开罗国库”;同一时期蒙古统治波斯的旭烈兀汗要求包税官“须先向汗庭缴纳2000第纳尔,超征部分可自留”。二者相同的目的是( )

A.以预付机制刺激商业贸易 B.削弱地方贵族的自治权力

C.确保中央财政收入的稳定 D.建立政教分离的行政体系

4.1425年,勃艮第公爵授予鲁汶大学特许状,规定“本校诉讼案件由公爵法庭审理”,而同期其他大学大多仍由教皇特许并保留教会法庭裁决。但至1480年,莱茵河流域83%的新建大学都采用君主特许状。这一变化得益于( )

A.庄园经济的瓦解 B.世俗王权的加强

C.民族国家的建立 D.文艺复兴的兴起

5.下表是某学者研究古代帝国治理差异时梳理的部分信息。据此可知( )

帝国 治理核心措施 控制手段

秦朝 编户齐民、统一度量衡 严刑峻法、监察制度

罗马帝国 行省征税、公共工程建设 法律约束、道路系统维护

阿兹特克 实物贡赋 军事威慑与人事更替

印加 劳役征发(米塔制) 奇普记录(部落结绳纪事方式)与集体连坐

A.社会组织形态影响国家管控模式 B.文字技术决定资源管理效率

C.法律建设是帝国治理的普遍手段 D.地理环境限制管理技术交流

6.1610年,伽利略在其著作《星际信使》中记录了月球环形山与木星卫星的观测数据,并致信教会枢机主教:“若《圣经》字句与自然现象矛盾,应重新解释经文——上帝既赋予人类理性,必允其探索真理。”这可用来佐证( )

A.宗教改革否定了教皇教会的权威 B.近代自然科学摆脱了神学的束缚

C.人文主义者试图以理性阐释信仰 D.古典哲学复兴推动天文学的进步

7.美国独立战争期间,《波士顿公报》多次刊登英国《权利法案》《大宪章》条款,并附读者评论称“这些法令是自由的基石,明确保障人与生俱来的权利”,但此类引用常省略了英国法律中“效忠君主”等条款。据此可知,当时美国( )

A.试图构建联邦制共和体制 B.为民族独立寻求法律支持

C.秉持法律至上的治国理念 D.废除君主制成为人民共识

8.19世纪30年代,英国兰开夏郡纺织工人多次捣毁工厂悬挂的机械钟表,并抗议“用分钟计算劳动是对上帝时间的亵渎”。这反映( )

A.生产工具迭代升级加速 B.资本主义强化剥削本质

C.城乡文化认知冲突加剧 D.重商主义冲击行会自治

9.下表为《凡尔赛和约》与《国联盟约》部分条款对比;对此解读合理的是( )

文件 核心条款 历史后果

凡尔赛和约 德国海外殖民地(如多哥、喀麦隆、巴勒斯坦)由国联委任英法“托管”以“促进殖民地人民福利与发展,最终实现自治” 受委任国(如法国对多哥、英国对巴勒斯坦)仍维持殖民统治,未真正让渡权力

国联盟约 成员国须保证领土完整,以仲裁替代战争 1931年日本建立伪满洲国未受惩

A.理想主义原则与现实强权逻辑并存 B.盟约体系弱化了和约的惩戒属性

C.经济制裁主导了国际争端处理进程 D.民族国家主权原则得以贯彻落实

10.1927年,针对苏联富农增多、贫农减少,土地出租增多,粮食收购锐减,工业进口需求剧增等现象,布哈林提出通过“市场”机制让富农经济和个体经济充分发展;斯大林则强调要“铲除富农”,以“超经济强制”方式为工业化输送血液。这一分歧的实质是( )

A.国民经济结构的调整 B.新经济政策之下的路线博弈

C.工业化道路范式之争 D.是否坚持战时共产主义政策

11.1931年,英国放弃金本位制并建立帝国特惠制,对英联邦国家商品实行低关税;美国随即将平均税率提升至53%;法国则牵头组建“金集团”维持金本位。这些现象说明( )

A.经济大危机重创西欧经济 B.国家宏观调控政策广泛推行

C.世界多极化趋势不断增强 D.利己主义政策影响国际贸易

12.1946年,美国《富布赖特法案》提出:“资助外国学生赴美学习,以增进美国与其他国家的相互理解。”到20世纪50年代,美国共接收5万余名留学生,其中60%来自亚洲和非洲。该法案意在( )

A.推动高等教育国际化 B.配合冷战战略实行文化渗透

C.缓解国内劳动力短缺 D.促进发展中国家的技术革新

13.1947年,联合国通过巴勒斯坦地区分治决议。美苏以“维护集体安全”为由予以支持:苏联强调“打破殖民枷锁”,在阿拉伯阵营中扶持反英力量;美国则以“民族自决权”为由,偏袒以色列忽视阿拉伯国家诉求。这表明雅尔塔体系( )

A.超越了意识形态的束缚 B.背离了民族自决原则的初衷

C.壮大了弱小国家的力量 D.动摇了欧洲的世界优势地位

14.1983年,中国提出“支持留学,鼓励回国,来去自由”的留学政策;1992年进一步简化留学手续,扩大公派留学规模。这些举措反映( )

A.全球化冲击了传统教育体系 B.外交战略转向多元合作

C.改革开放对人才需求的增加 D.高等教育自主权的下放

15.阿尔及利亚于1982年建造无名烈士纪念塔,镌刻“用鲜血书写自由”;2023年,政府将其改建为“民族解放博物馆”,新增农民抗税手稿、游击队员日记等3000余件本土史料,并运用全息投影复原“奥雷斯山区伏击战”场景。此举旨在( )

A.展现民族解放历程的多元性 B.强化民族独立记忆鲜活度

C.增强国家认同与民族凝聚力 D.打造国家文化旅游新地标

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【近代前期英法政治体制演变】。(14分)

材料

国王在议会中与全体国民共同确立了这些法律……今后未经议会同意,国王不得以特权令状更改法律。

——1297年英国《宪章确认令》序言

国王与封臣间的纽带应是相互的:若朕违背誓约,他们将合法地解除效忠……但那些未向朕行臣服礼者,朕亦无义务保护。

——1302年法国腓力四世在三级会议演讲

(1)根据材料,分别概括14世纪前后英法两国君臣关系的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析上述特点对英法两国中世纪后期政治发展的不同影响。(6分)

17.【雅尔塔体系】(14分)

材料一

雅尔塔体系的核心创新在于将大国协调机制制度化。联合国安理会的否决权设计,本质上是将战时同盟的权责分配延续到和平时期。这种机制既承认大国特殊地位,又试图通过集体安全框架限制单边行动。然而,1946年伊朗危机中,苏联拒绝撤军导致安理会首次陷入僵局,暴露了“大国一致”原则与主权平等理念的深刻矛盾。

——摘编自王立新《战后国际秩序的制度化悖论》

材料二

1945—1950年联合国安理会否决权使用统计表

年份 提出议案总数 被否决议案数 主要行使否决权国家

1946 27 1 苏联

1947 18 3 苏联(2)、法国(1)

1950 15 1 苏联

1957 10 1 法国

(1)根据材料一,概括雅尔塔体系在安全机制设计上的“制度化悖论”。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,分析1946—1957年否决权使用情况反映的战后国际政治特征。(8分)

18.【留学生与国家战略】。(15分)

材料一

1950年,苏联与中国签订《中苏友好同盟互助条约》,其中规定苏联为中国留学生提供技术和军事领域的培训。至1959年,中国共派遣留学生约1.8万人,其中91%赴苏联学习。留苏学生归国后,成为“两弹一星”等重大工程的核心技术骨干。

——摘编自《新中国留苏教育的历史考察》

材料二

1964年,印度颁布《外国留学生奖学金计划》,为亚非拉学生提供全额资助,强调“通过教育合作传播非暴力思想”。至1980年,印度累计接收留学生3.2万人,但仅有15%进入理工科院校,多数集中于社会科学领域。

——摘编自《印度文化外交与留学生政策研究》

(1)根据材料一,概括20世纪50年代中国留学生派遣的特点,并分析其历史背景。(8分)

(2)根据材料,指出苏联与印度留学生政策的不同导向,结合时代背景说明原因。(7分)

19.【技术政策的选择与演变】技术民族主义与开放合作的选择,本质是国家实力与国际秩序的博弈。(12分)

材料

时期 国家/组织 技术政策 核心措施 结果/影响

17—19世纪 英国 技术封锁 颁布《垄断法案》,禁止技术外流 短期垄断棉纺织业,但催生美国独立创新

18—19世纪 美国 模仿创新 高薪吸引英国工匠,颁布《专利法》,鼓励本土技术创新 实现工业化,19世纪末工业产值世界第一

20世纪 英国 有限开放 二战后加入“巴统”(即“对共产党国家出口管制统筹委员会”)对社会主义国家技术封锁,但允许殖民地技术转移 维持部分技术优势,但逐渐被美日超越

20世纪 美国 技术霸权 冷战时期通过“马歇尔计划”输出技术,主导互联网、航天标准 巩固全球科技领导地位,形成“技术——美元”霸权

21世纪 中国 开放共享 开放“天宫”空间站,推动“一带一路”技术合作 提升国际科技话语权,构建技术合作网络

请结合材料与所学,以“技术政策的选择与演变”为主题,任选角度,展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文)

2024—2025学年度湖北省黄冈市高一第二学期期末质量监测

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B C B A C B B A C

题号 11 12 13 14 15

答案 D B B C C

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【答案】(14分)

(1)英国:国王与国民(议会)共同制定法律;王权受法律约束(法律高于王权);王权受议会限制,体现“王在法下”的早期民主传统。(4分。每点2分。答出任意两点即可)

法国:国王与封臣以效忠誓约为纽带(封臣对国王的效忠具有契约性);封君与封臣的关系以“相互义务”为核心(或双方权利义务对等);未行臣服礼者不在国王保护范围内(暗示王权对未效忠群体的支配,但封臣仍保留一定制衡权)。(4分。每点2分。答出任意两点即可)

(2)英国:议会限制王权的传统推动“议会君主制”发展(促进了政治权力向议会的转移),为近代君主立宪制奠定基础;王权受法律约束的传统,有利于法律至上观念的形成,推动法治国家雏形形成。(3分,答出任意一点2分,两点3分)

法国:一方面封君封臣以效忠誓约和“相互义务”为纽带,强化了国王与贵族的妥协与合作,有利于当时法国政局的稳定和中央集权的强化;另一方面君臣效忠仍基于个人契约而非国家认同,一定程度上不利于国家意识的形成;未行臣服礼者不在国王保护范围内,则为后期王权扩张,形成专制王权奠定基础。(3分,答出任意一点2分,两点3分)。

17.【答案】(14分)

(1)既承认大国特殊地位,又倡导主权平等;(3分)既默许大国通过“大国一致”等手段维护其特殊利益,又试图通过集体安全框架限制其单边行动。(3分)

(2)冷战初期博弈的有限性:否决权使用次数较少(1946—1950年共5次),表明美苏尚未完全走向全面对抗;

苏联的核心制衡角色:苏联行使否决权占比80%,凸显其坚守势力范围的战略诉求;

西方阵营内部矛盾:法国1957年行使否决权,反映殖民利益分歧对集体行动的干扰;

大国协调机制的脆弱性:安理会议案通过率下降,预示冷战深化后的治理困境。(8分。每点2分,答出任意四点即可)

18.【答案】(15分)

(1)特点:以苏联为主要派遣国;集中于理工和军事领域。(4分。每点2分)

背景:中苏结盟,学习苏联工业化经验;新中国工业化建设与国防安全的迫切需求。(4分。每点2分)

(2)不同导向:

苏联:以技术输出服务盟友,强化社会主义阵营的科技协作;

印度:通过人文交流推广文化理念,扩大第三世界影响力。(3分。答出任意一点2分,两点3分)

原因:冷战格局下,苏联需巩固阵营内部联系;印度奉行不结盟政策,注重软实力建设。(4分。每点2分)

19.【答案】(12分)

评分标准

10—12分 观点明确,史论结合紧密,材料充分,论证严谨,表述准确

7—9分 观点比较明确,史论结合比较紧密,材料比较充分,论证比较严谨,表述比较准确

4—6分 观点不够明确,史论结合不够紧密,材料不够充分,论证不够严谨,表述不够准确

0—3分 观点不明确,史论结合不紧密,材料不充分,论证不严谨,表述不准确

示例

主题:技术政策的选择与演变,是国家实力与国际秩序互动的结果。

论述:17—19世纪英国凭借工业革命领先地位,以《垄断法案》禁止技术外流,短期垄断棉纺织业,体现实力支撑下的技术霸权得到巩固;但技术封锁倒逼美国技术的自主创新,说明技术封闭政策的反弹性。

18—19世纪,美国尚处崛起期,通过高薪引进英国工匠,并颁布《专利法》,保护本土技术创新,将外部技术模仿与本土创新结合,在第二次工业革命过程中实现了技术的弯道超车,最终实现工业化,成为世界经济强国。中国在十一届三中全会后,坚持对外开放政策,积极引进西方发达国家的先进技术,同时又坚持技术的自主创新,推动了中国科技和经济的快速发展。这体现了后发国家“技术追赶”的路径:引进——消化——自主创新演进过程。

二战极大削弱了英国的实力,为迎合冷战,英国加入“巴统”对社会主义国家技术封锁;同时为维系旧殖民利益,容许殖民地技术转移,其结果是技术优势被美日超越,说明实力衰退前提下,有限开放也难阻技术优势的丧失。技术封锁并不能阻挡他国的技术发展,技术多极化不可逆转(欧盟崛起)。

二战后,美国成为全球霸主,通过马歇尔计划技术输出,主导互联、航天标准,将技术与政治、经济霸权绑定,巩固全球科技领导地位,体现霸权国家以技术为工具,塑造国际规则。

21世纪,中国国力提升,立足全球化与多极化秩序,以开放天宫空间站,推动“一带一路技术合作”,走开放共享型技术政策道路,体现新兴大国以开放合作重构技术治理逻辑,契合互利共赢的国际秩序方向。

总之,国家实力影响着技术政策的制定及国家间竞争策略;而国际秩序框定国家技术政策方向。中国“开放共享”的技术政策则是突破传统霸权逻辑,探索新国际秩序下技术治理的共赢模式。技术政策阶段性演变不仅是技术发展的结果,更是国家实力与国际秩序博弈的结果。(示例仅供参考,不作阅卷的唯一标准。其他论题,如:技术政策映射国家发展道路的本质差异亦可)

同课章节目录