湖南省部分学校2024—2025学年度高一下学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省部分学校2024—2025学年度高一下学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 150.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-10 14:46:37 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度湖南省部分学校高一第二学期期末考试

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.位于湖南澧县的彭头山遗址,距今8200—7800年。考古发现有地面式、浅地穴式建筑遗迹,出土的石器大多数都是打制石器,陶器制造古朴简约。但其中发现的土块中包含许多稻谷壳和谷粒,陶器泥料中也普遍掺稻壳碎屑形成夹炭陶。这表明当时的彭头山( )

A.处于旧石器时代晚期 B.社会分工程度较高

C.已初具早期国家形态 D.具有农耕社会的特征

2.杨家将的故事千古流芳,《宋史》中记载:“……(杨业)力战,身被数十创,士卒殆尽,业犹手刃数十百人。马重伤不能进,遂为契丹所擒,其子延玉亦没焉。业因太息曰:‘上遇我厚,期讨贼捍边以报,而反为奸臣所迫,致王师败绩,何面目求活耶!’乃不食,三日死。”这一史料反映了( )

A.北宋存在严重统治危机 B.杨业受理学思想影响愚忠

C.宋辽对峙中宋处于劣势 D.宋崇文抑武政策后果严重

3.明代思想家王阳明认为:“与愚夫愚妇同的,是谓同德;与愚夫愚妇异的,是谓异端。”另一思想家王艮也认为“圣人经世,只是家常事”,“百姓日用即道”,认为饥食渴饮、夏单冬棉、孝顺父母、友爱兄弟,都是至道。据此可知,两位思想家( )

A.否定儒家伦理的权威性 B.推动了儒学的世俗化

C.提倡工商皆本的经济观 D.促进了儒佛道的合流

4.19世纪中国出现了以“方言”指称西方语言的用法。如洋务运动期间设立的上海广方言馆、广州广方言馆,招募学生学习英文、法文、德文等。19世纪末,中国人开始使用表示中国之地方语言的“方言”一词。1924年,学者将“方言”界定为“一国内各地方不同的语言”。近代中国“方言”内涵的变化,侧面反映了( )

A.西方侵略的深入 B.思想解放程度的加深

C.民族意识的增强 D.人民统一愿望的强烈

5.中国人民抗日战争纪念馆对某战役的描述:“第9战区一线兵团依托各阵地逐次抵抗,给日军相当的损耗和迟滞。待敌深入长沙预定决战地区,中国长沙守军顽强坚守核心阵地,连续挫败日军进攻。同时,第二线反击兵团周密协同,对日军进行合围。……日军见势不妙立即展开退却。我军合围部队立即转为向敌阻击、截击、尾击作战,穷追不舍,在多处予敌重大打击,扩大战果,敌狼狈逃窜”。该战役( )

A.是抗日战争全面爆发后首次大捷 B.体现出敌后战场顽强抗战的精神

C.粉碎了日军迅速灭亡中国的计划 D.发生在抗战相持阶段的正面战场

6.针对部分国家代表在万隆会议上提出“共产主义是新殖民主义”的言论,周恩来临时修改发言稿,放弃原定的意识形态论述,强调“中国代表团是来求同而不是来立异的”“我们的会议应该求同而存异”。这一调整体现了新中国外交( )

A.“一边倒”方针的坚定性 B.由革命外交向务实外交转变

C.“不结盟”政策的灵活性 D.消除了社会制度差异的局限

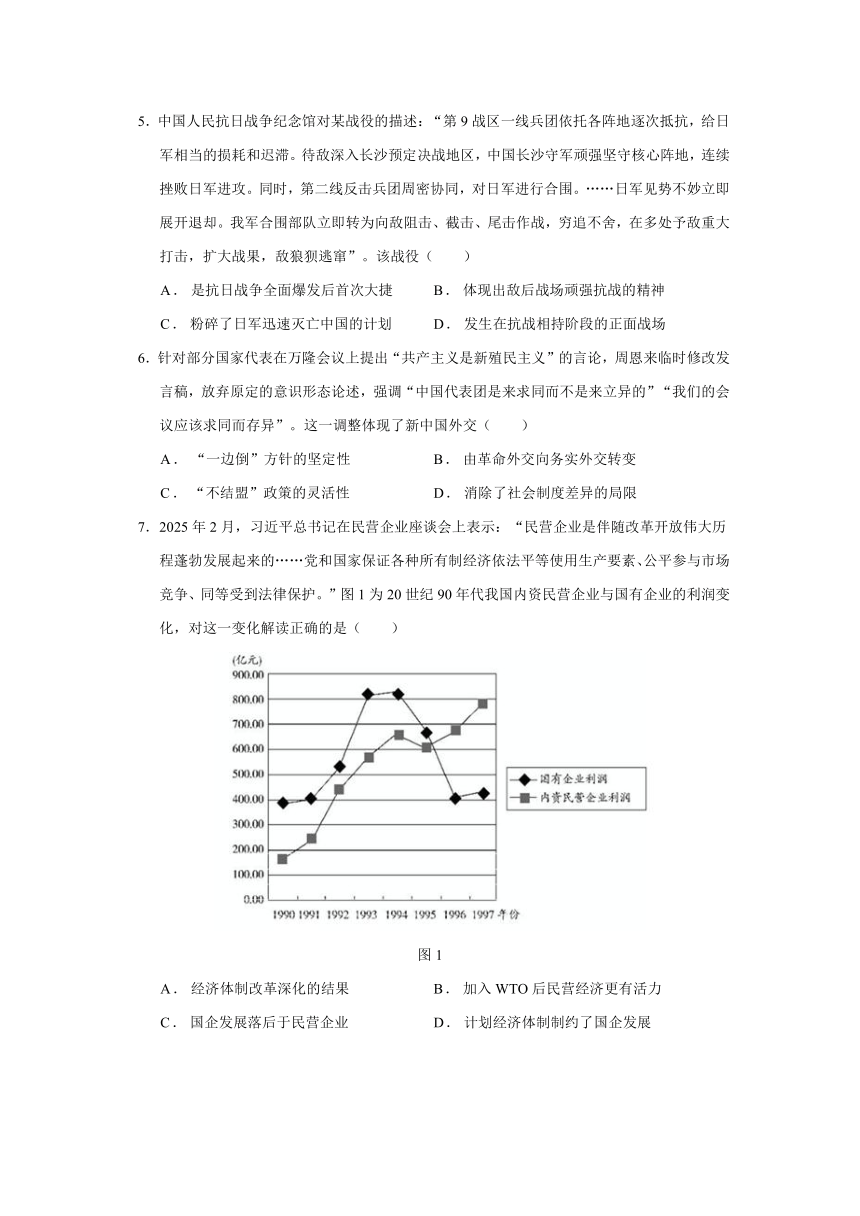

7.2025年2月,习近平总书记在民营企业座谈会上表示:“民营企业是伴随改革开放伟大历程蓬勃发展起来的……党和国家保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。”图1为20世纪90年代我国内资民营企业与国有企业的利润变化,对这一变化解读正确的是( )

图1

A.经济体制改革深化的结果 B.加入WTO后民营经济更有活力

C.国企发展落后于民营企业 D.计划经济体制制约了国企发展

8.阿拉伯帝国时期,医学家伊本·西那系统总结了希腊、印度和阿拉伯的医学知识,编定《医典》。数学家花拉子米吸收印度数字符号和十进位法,完善代数学体系,著有《代数学》。两部书传入欧洲后,长期被用作欧洲大学教材。这体现了阿拉伯文化的( )

A.封闭性与排他性 B.原创性与单一性

C.开放性与创新性 D.继承性与神秘性

9.14世纪,伦敦街道上随处可见堆积如山的粪便、动物内脏、毛发,以及四处横流的生活污水、人与动物的尿液……为了避免上街时粘上这些超级混合物,伦敦人发明了一种木套鞋,即在约二十厘米厚的木板上,安装几根带子,穿上后再上街,到了地方再把木套鞋脱下来穿上其他普通的鞋子。这一现象反映了( )

A.工业革命导致环境污染严重 B.极端个人主义思想泛滥的影响

C.极端贫困导致城市建设落后 D.城市居民环境保护意识的淡薄

10.1519年,麦哲伦船队在南美洲南端发现海峡,随行学者皮加费塔记载:“当地土著用海豹皮与我们交换玻璃珠,他们不知金属工具的价值。”这段记录印证了( )

A.欧洲殖民掠夺的合法性 B.物种交流的双向性特征

C.文明发展程度的差异性 D.环球航行的偶然性因素

11.17世纪荷兰东印度公司发行股票,允许投资者以股权参与分红,其总部阿姆斯特丹逐渐成为国际金融中心。这一创新( )

A.标志垄断资本主义形成 B.加速了商业资本的流动

C.直接推动工业革命兴起 D.推动欧洲启蒙运动兴起

12.美国1787年宪法制定过程中,南方代表主张按人口总数计算各州代表名额,北方代表则要求将黑奴按一定比例折算后计入人口。这一争论的实质是( )

A.民主制与奴隶制之争 B.大州与小州权力之争

C.中央与地方权力之争 D.南北方经济利益之争

13.18世纪60年代,英国哈格里夫斯发明珍妮纺纱机,其对英国棉纺织业的直接影响是( )

A.机器动力取代人力 B.极大提高了生产效率

C.实现了标准化生产 D.改善了工人生活状况

14.有学者在探究18世纪末到20世纪初亚非拉民族解放运动时指出,某一地区采取了较高水准的斗争形式,成果丰硕,但无力摆脱“前门驱虎,后门入狼”的厄运,呈现出了大起大落的特征。该地区出现这一状况的主要原因是( )

A.列强的经济政治渗透 B.普遍实行军事独裁统治

C.列强掀起了瓜分狂潮 D.运动主要由旧势力领导

15.1921年俄共(布)内部在讨论新经济政策时,有代表提出:“租让企业给外国资本家,可能会导致国家经济命脉被控制。”列宁回应:“租让的只是少数企业,我们掌握着经济主导权,这是为了学习技术和积累资金。”列宁的观点表明新经济政策下的租让制( )

A.是向资本主义的全面妥协 B.旨在保证国内战争的胜利

C.是特殊时期的临时性举措 D.会导致国家经济主权丧失

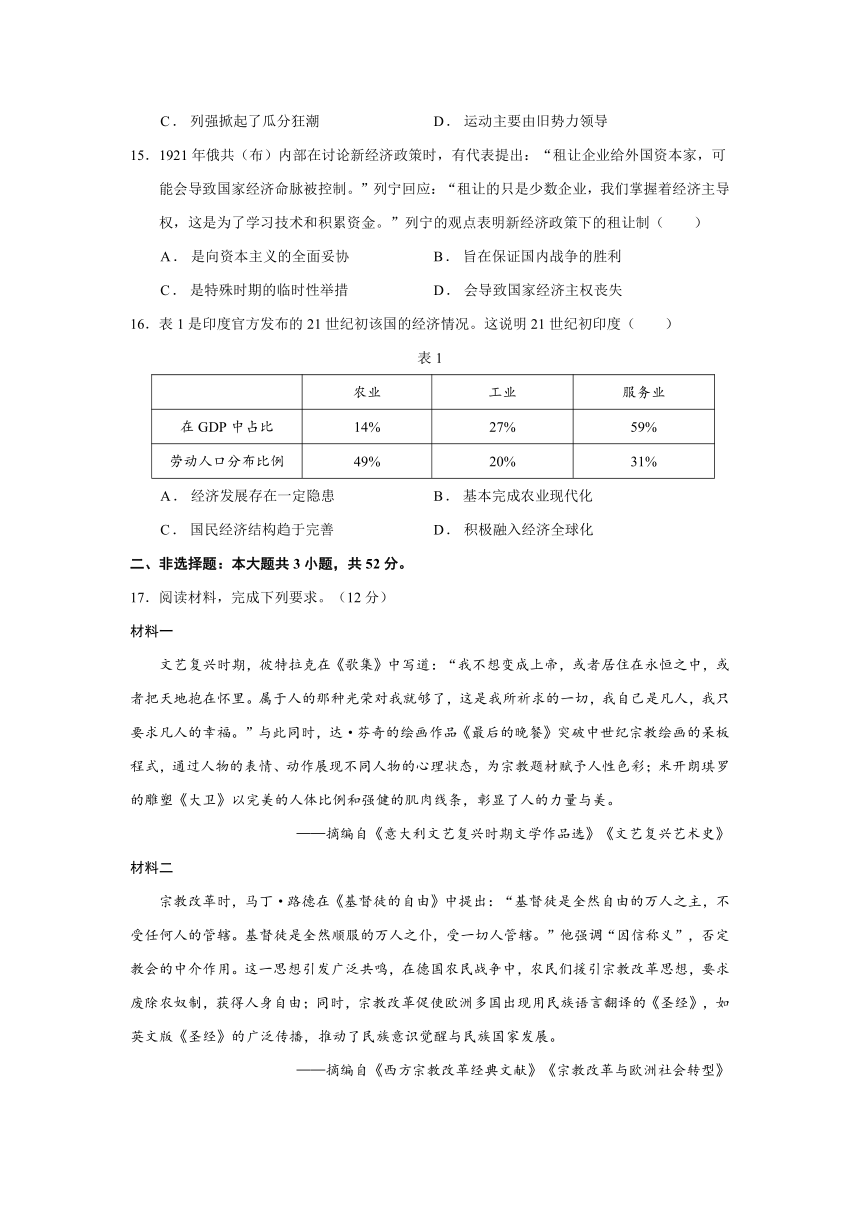

16.表1是印度官方发布的21世纪初该国的经济情况。这说明21世纪初印度( )

表1

农业 工业 服务业

在GDP中占比 14% 27% 59%

劳动人口分布比例 49% 20% 31%

A.经济发展存在一定隐患 B.基本完成农业现代化

C.国民经济结构趋于完善 D.积极融入经济全球化

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

文艺复兴时期,彼特拉克在《歌集》中写道:“我不想变成上帝,或者居住在永恒之中,或者把天地抱在怀里。属于人的那种光荣对我就够了,这是我所祈求的一切,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。”与此同时,达·芬奇的绘画作品《最后的晚餐》突破中世纪宗教绘画的呆板程式,通过人物的表情、动作展现不同人物的心理状态,为宗教题材赋予人性色彩;米开朗琪罗的雕塑《大卫》以完美的人体比例和强健的肌肉线条,彰显了人的力量与美。

——摘编自《意大利文艺复兴时期文学作品选》《文艺复兴艺术史》

材料二

宗教改革时,马丁·路德在《基督徒的自由》中提出:“基督徒是全然自由的万人之主,不受任何人的管辖。基督徒是全然顺服的万人之仆,受一切人管辖。”他强调“因信称义”,否定教会的中介作用。这一思想引发广泛共鸣,在德国农民战争中,农民们援引宗教改革思想,要求废除农奴制,获得人身自由;同时,宗教改革促使欧洲多国出现用民族语言翻译的《圣经》,如英文版《圣经》的广泛传播,推动了民族意识觉醒与民族国家发展。

——摘编自《西方宗教改革经典文献》《宗教改革与欧洲社会转型》

材料三

启蒙运动时期,康德在《回答这个问题:什么是启蒙运动?》中指出:“必须永远有公开运用自己理性的自由,并且唯有它才能带来人类的启蒙。”孟德斯鸠在《论法的精神》中提出三权分立学说,主张将立法权、行政权、司法权分开,以权力制约权力,保障公民政治自由;卢梭在《社会契约论》中强调人民主权,认为国家权力来源于人民的契约,当政府违背人民利益时,人民有权推翻它。这些思想为美国《独立宣言》、法国《人权宣言》的制定提供了理论依据。

——摘编自《历史理性批判文集》《孟德斯鸠全集》《卢梭全集》

结合上述材料及所学知识,以“欧洲近代思想解放运动的传承与嬗变”为题,撰写一篇历史小论文。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

18.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

1919年《凡尔赛条约》第231条规定:协约国及参战各国政府认定,德国及其同盟国应为挑起战争负完全责任。这一条款后被称为“战争罪条款”。

材料二

表2 1929—1933年主要资本主义国家工业生产下降情况

国家 美国 德国 英国 法国 日本

下降幅度 46.2% 40.6% 28.4% 16.5% 8.4%

——整理自国际联盟《世界经济概览(1931—1933)》

材料三

1945年《联合国宪章》规定:“维持国际和平及安全;并为此目的,采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏;并以和平方法且依正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。”

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《凡尔赛条约》对德国的影响。(6分)

(2)材料二反映了什么历史现象?说明该现象与二战爆发的内在联系。(6分)

(3)对比材料一和材料三,指出国际秩序构建理念的变化,并分析联合国成立的时代意义。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

英国于1948年率先宣布建成“福利国家”,实行从“摇篮到坟墓”的社会保障。婴儿出生时,产妇的医疗费用由国家负担,还可以得到一定的补贴。公民在16岁以前每周有补助,公立学校实行免费教育。职工患病可以免费得到治疗,失业有救济金,退休后有养老金,死亡后其家属还能得到抚恤金。

——摘编自刘宗绪主编《历史学科专题讲座》

材料二

1944年布雷顿森林会议确立以美元为中心的国际货币体系,规定美元与黄金挂钩(35美元=1盎司黄金),其他货币与美元固定汇率。国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WB)作为体系支柱,前者负责稳定汇率、提供短期贷款,后者致力于战后重建与发展援助。1971年美国宣布停止美元兑换黄金,布雷顿森林体系走向瓦解,但美元仍占据国际储备货币主导地位。1995年世界贸易组织(WTO)成立,取代关贸总协定(GATT),截至2023年共有164个成员,其争端解决机制受理案件超600起,推动全球贸易规则法制化。

——摘编自《中外历史纲要(下)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括二战后英国“福利国家”制度的特点,并分析其影响。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明布雷顿森林体系与关贸总协定的共同作用。(6分)

(3)综合上述材料,论述二战后欧美资本主义新变化与经济全球化的内在联系。(4分)

2024—2025学年度湖南省部分学校高一第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A B C D B A C D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B D B A C A

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.【答案】(12分)

示例

欧洲近代思想解放运动的传承与嬗变

14—18世纪,随着欧洲封建社会的衰落,资本主义的萌芽和发展,资产阶级力量的壮大,资产阶级先后掀起了文艺复兴、宗教改革与启蒙运动三大思想解放运动,这些运动旨在反抗封建统治和教会腐败,解放思想,在传承与嬗变中推动欧洲近代化。

传承方面,三者均追求人的解放和自由。文艺复兴以文学艺术为载体宣扬人文主义,打破神学对人性的压抑;宗教改革借“因信称义”赋予信徒精神自由,冲击教会权威;启蒙运动将自由从人性、宗教领域扩展到政治社会层面,强调理性与政治权利,如三权分立、人民主权理论。

嬗变方面,思想解放不断深入拓展。文艺复兴聚焦文学艺术,宗教改革深入宗教内部引发信仰与社会变革,启蒙运动则深入政治、社会等领域,为资产阶级革命提供理论基础。从影响范围看,文艺复兴始于意大利,宗教改革席卷多国,启蒙运动传播至全球,推动人类思想进步。

综上所述,欧洲近代这三大思想解放运动,共同推动了欧洲的思想解放和社会转型,为欧洲和世界留下了宝贵的精神财富。(12分,言之成理即可)(“示例”仅为阅卷参考,其他言之成理亦可)

18.【答案】(20分)

(1)影响:承担战争罪责;丧失领土与殖民地;军备被严格限制;经济遭受巨额赔款打击;民族自尊心严重受挫;加深了德国与战胜国的矛盾。(6分,言之成理即可)

(2)现象:在1929—1933年经济大危机中,资本主义国家工业生产严重下降;德国工业生产下降幅度仅次于美国,遭受沉重打击。(2分,言之成理即可)

内在联系:经济大危机加剧了资本主义国家的社会矛盾,德、日等国为摆脱危机走上法西斯道路、通过对外扩张转嫁危机,最终导致二战爆发;资本主义国家开展经济战,加剧了国家间的矛盾,为二战爆发营造了紧张的国际局势。(4分,言之成理即可)

(3)变化:从《凡尔赛条约》的单方面追责、强权分割利益转变为《联合国宪章》的维护集体安全、和平解决争端。(2分,言之成理即可)

时代意义:联合国是二战后国际秩序民主化的产物;体现了主权国家平等与合作的原则;为维护世界和平、推动全球治理提供了制度框架;是人类文明进步的重要标志。(6分,言之成理即可)

19.【答案】

(1)特点:社会保障覆盖范围广;国家承担主要责任;福利种类丰富。

影响:积极方面:在一定程度上缩小贫富差距,促进社会公平;缓和社会矛盾,稳定社会秩序;保障了公民基本生活,有利于经济发展。

消极方面:加重政府财政负担;降低劳动者生产积极性,制约经济发展。

(2)共同作用:确立美国主导的国际经济秩序;推动战后资本主义世界经济体系化、制度化;促进国际贸易和投资增长。

(3)内在联系:二战后欧美主导建立国际经济体系,建立“福利国家”,推动了经济全球化;而经济全球化进一步推动了欧美资本主义经济、社会新变化;由于欧美国家在经济全球化中居主导地位,其政策动向推动和制约着全球化的发展水平,全球化水平的高低,反向制约着欧美资本主义国家的新变化。

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.位于湖南澧县的彭头山遗址,距今8200—7800年。考古发现有地面式、浅地穴式建筑遗迹,出土的石器大多数都是打制石器,陶器制造古朴简约。但其中发现的土块中包含许多稻谷壳和谷粒,陶器泥料中也普遍掺稻壳碎屑形成夹炭陶。这表明当时的彭头山( )

A.处于旧石器时代晚期 B.社会分工程度较高

C.已初具早期国家形态 D.具有农耕社会的特征

2.杨家将的故事千古流芳,《宋史》中记载:“……(杨业)力战,身被数十创,士卒殆尽,业犹手刃数十百人。马重伤不能进,遂为契丹所擒,其子延玉亦没焉。业因太息曰:‘上遇我厚,期讨贼捍边以报,而反为奸臣所迫,致王师败绩,何面目求活耶!’乃不食,三日死。”这一史料反映了( )

A.北宋存在严重统治危机 B.杨业受理学思想影响愚忠

C.宋辽对峙中宋处于劣势 D.宋崇文抑武政策后果严重

3.明代思想家王阳明认为:“与愚夫愚妇同的,是谓同德;与愚夫愚妇异的,是谓异端。”另一思想家王艮也认为“圣人经世,只是家常事”,“百姓日用即道”,认为饥食渴饮、夏单冬棉、孝顺父母、友爱兄弟,都是至道。据此可知,两位思想家( )

A.否定儒家伦理的权威性 B.推动了儒学的世俗化

C.提倡工商皆本的经济观 D.促进了儒佛道的合流

4.19世纪中国出现了以“方言”指称西方语言的用法。如洋务运动期间设立的上海广方言馆、广州广方言馆,招募学生学习英文、法文、德文等。19世纪末,中国人开始使用表示中国之地方语言的“方言”一词。1924年,学者将“方言”界定为“一国内各地方不同的语言”。近代中国“方言”内涵的变化,侧面反映了( )

A.西方侵略的深入 B.思想解放程度的加深

C.民族意识的增强 D.人民统一愿望的强烈

5.中国人民抗日战争纪念馆对某战役的描述:“第9战区一线兵团依托各阵地逐次抵抗,给日军相当的损耗和迟滞。待敌深入长沙预定决战地区,中国长沙守军顽强坚守核心阵地,连续挫败日军进攻。同时,第二线反击兵团周密协同,对日军进行合围。……日军见势不妙立即展开退却。我军合围部队立即转为向敌阻击、截击、尾击作战,穷追不舍,在多处予敌重大打击,扩大战果,敌狼狈逃窜”。该战役( )

A.是抗日战争全面爆发后首次大捷 B.体现出敌后战场顽强抗战的精神

C.粉碎了日军迅速灭亡中国的计划 D.发生在抗战相持阶段的正面战场

6.针对部分国家代表在万隆会议上提出“共产主义是新殖民主义”的言论,周恩来临时修改发言稿,放弃原定的意识形态论述,强调“中国代表团是来求同而不是来立异的”“我们的会议应该求同而存异”。这一调整体现了新中国外交( )

A.“一边倒”方针的坚定性 B.由革命外交向务实外交转变

C.“不结盟”政策的灵活性 D.消除了社会制度差异的局限

7.2025年2月,习近平总书记在民营企业座谈会上表示:“民营企业是伴随改革开放伟大历程蓬勃发展起来的……党和国家保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。”图1为20世纪90年代我国内资民营企业与国有企业的利润变化,对这一变化解读正确的是( )

图1

A.经济体制改革深化的结果 B.加入WTO后民营经济更有活力

C.国企发展落后于民营企业 D.计划经济体制制约了国企发展

8.阿拉伯帝国时期,医学家伊本·西那系统总结了希腊、印度和阿拉伯的医学知识,编定《医典》。数学家花拉子米吸收印度数字符号和十进位法,完善代数学体系,著有《代数学》。两部书传入欧洲后,长期被用作欧洲大学教材。这体现了阿拉伯文化的( )

A.封闭性与排他性 B.原创性与单一性

C.开放性与创新性 D.继承性与神秘性

9.14世纪,伦敦街道上随处可见堆积如山的粪便、动物内脏、毛发,以及四处横流的生活污水、人与动物的尿液……为了避免上街时粘上这些超级混合物,伦敦人发明了一种木套鞋,即在约二十厘米厚的木板上,安装几根带子,穿上后再上街,到了地方再把木套鞋脱下来穿上其他普通的鞋子。这一现象反映了( )

A.工业革命导致环境污染严重 B.极端个人主义思想泛滥的影响

C.极端贫困导致城市建设落后 D.城市居民环境保护意识的淡薄

10.1519年,麦哲伦船队在南美洲南端发现海峡,随行学者皮加费塔记载:“当地土著用海豹皮与我们交换玻璃珠,他们不知金属工具的价值。”这段记录印证了( )

A.欧洲殖民掠夺的合法性 B.物种交流的双向性特征

C.文明发展程度的差异性 D.环球航行的偶然性因素

11.17世纪荷兰东印度公司发行股票,允许投资者以股权参与分红,其总部阿姆斯特丹逐渐成为国际金融中心。这一创新( )

A.标志垄断资本主义形成 B.加速了商业资本的流动

C.直接推动工业革命兴起 D.推动欧洲启蒙运动兴起

12.美国1787年宪法制定过程中,南方代表主张按人口总数计算各州代表名额,北方代表则要求将黑奴按一定比例折算后计入人口。这一争论的实质是( )

A.民主制与奴隶制之争 B.大州与小州权力之争

C.中央与地方权力之争 D.南北方经济利益之争

13.18世纪60年代,英国哈格里夫斯发明珍妮纺纱机,其对英国棉纺织业的直接影响是( )

A.机器动力取代人力 B.极大提高了生产效率

C.实现了标准化生产 D.改善了工人生活状况

14.有学者在探究18世纪末到20世纪初亚非拉民族解放运动时指出,某一地区采取了较高水准的斗争形式,成果丰硕,但无力摆脱“前门驱虎,后门入狼”的厄运,呈现出了大起大落的特征。该地区出现这一状况的主要原因是( )

A.列强的经济政治渗透 B.普遍实行军事独裁统治

C.列强掀起了瓜分狂潮 D.运动主要由旧势力领导

15.1921年俄共(布)内部在讨论新经济政策时,有代表提出:“租让企业给外国资本家,可能会导致国家经济命脉被控制。”列宁回应:“租让的只是少数企业,我们掌握着经济主导权,这是为了学习技术和积累资金。”列宁的观点表明新经济政策下的租让制( )

A.是向资本主义的全面妥协 B.旨在保证国内战争的胜利

C.是特殊时期的临时性举措 D.会导致国家经济主权丧失

16.表1是印度官方发布的21世纪初该国的经济情况。这说明21世纪初印度( )

表1

农业 工业 服务业

在GDP中占比 14% 27% 59%

劳动人口分布比例 49% 20% 31%

A.经济发展存在一定隐患 B.基本完成农业现代化

C.国民经济结构趋于完善 D.积极融入经济全球化

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

文艺复兴时期,彼特拉克在《歌集》中写道:“我不想变成上帝,或者居住在永恒之中,或者把天地抱在怀里。属于人的那种光荣对我就够了,这是我所祈求的一切,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。”与此同时,达·芬奇的绘画作品《最后的晚餐》突破中世纪宗教绘画的呆板程式,通过人物的表情、动作展现不同人物的心理状态,为宗教题材赋予人性色彩;米开朗琪罗的雕塑《大卫》以完美的人体比例和强健的肌肉线条,彰显了人的力量与美。

——摘编自《意大利文艺复兴时期文学作品选》《文艺复兴艺术史》

材料二

宗教改革时,马丁·路德在《基督徒的自由》中提出:“基督徒是全然自由的万人之主,不受任何人的管辖。基督徒是全然顺服的万人之仆,受一切人管辖。”他强调“因信称义”,否定教会的中介作用。这一思想引发广泛共鸣,在德国农民战争中,农民们援引宗教改革思想,要求废除农奴制,获得人身自由;同时,宗教改革促使欧洲多国出现用民族语言翻译的《圣经》,如英文版《圣经》的广泛传播,推动了民族意识觉醒与民族国家发展。

——摘编自《西方宗教改革经典文献》《宗教改革与欧洲社会转型》

材料三

启蒙运动时期,康德在《回答这个问题:什么是启蒙运动?》中指出:“必须永远有公开运用自己理性的自由,并且唯有它才能带来人类的启蒙。”孟德斯鸠在《论法的精神》中提出三权分立学说,主张将立法权、行政权、司法权分开,以权力制约权力,保障公民政治自由;卢梭在《社会契约论》中强调人民主权,认为国家权力来源于人民的契约,当政府违背人民利益时,人民有权推翻它。这些思想为美国《独立宣言》、法国《人权宣言》的制定提供了理论依据。

——摘编自《历史理性批判文集》《孟德斯鸠全集》《卢梭全集》

结合上述材料及所学知识,以“欧洲近代思想解放运动的传承与嬗变”为题,撰写一篇历史小论文。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

18.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

1919年《凡尔赛条约》第231条规定:协约国及参战各国政府认定,德国及其同盟国应为挑起战争负完全责任。这一条款后被称为“战争罪条款”。

材料二

表2 1929—1933年主要资本主义国家工业生产下降情况

国家 美国 德国 英国 法国 日本

下降幅度 46.2% 40.6% 28.4% 16.5% 8.4%

——整理自国际联盟《世界经济概览(1931—1933)》

材料三

1945年《联合国宪章》规定:“维持国际和平及安全;并为此目的,采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏;并以和平方法且依正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。”

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《凡尔赛条约》对德国的影响。(6分)

(2)材料二反映了什么历史现象?说明该现象与二战爆发的内在联系。(6分)

(3)对比材料一和材料三,指出国际秩序构建理念的变化,并分析联合国成立的时代意义。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一

英国于1948年率先宣布建成“福利国家”,实行从“摇篮到坟墓”的社会保障。婴儿出生时,产妇的医疗费用由国家负担,还可以得到一定的补贴。公民在16岁以前每周有补助,公立学校实行免费教育。职工患病可以免费得到治疗,失业有救济金,退休后有养老金,死亡后其家属还能得到抚恤金。

——摘编自刘宗绪主编《历史学科专题讲座》

材料二

1944年布雷顿森林会议确立以美元为中心的国际货币体系,规定美元与黄金挂钩(35美元=1盎司黄金),其他货币与美元固定汇率。国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WB)作为体系支柱,前者负责稳定汇率、提供短期贷款,后者致力于战后重建与发展援助。1971年美国宣布停止美元兑换黄金,布雷顿森林体系走向瓦解,但美元仍占据国际储备货币主导地位。1995年世界贸易组织(WTO)成立,取代关贸总协定(GATT),截至2023年共有164个成员,其争端解决机制受理案件超600起,推动全球贸易规则法制化。

——摘编自《中外历史纲要(下)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括二战后英国“福利国家”制度的特点,并分析其影响。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明布雷顿森林体系与关贸总协定的共同作用。(6分)

(3)综合上述材料,论述二战后欧美资本主义新变化与经济全球化的内在联系。(4分)

2024—2025学年度湖南省部分学校高一第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A B C D B A C D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B D B A C A

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.【答案】(12分)

示例

欧洲近代思想解放运动的传承与嬗变

14—18世纪,随着欧洲封建社会的衰落,资本主义的萌芽和发展,资产阶级力量的壮大,资产阶级先后掀起了文艺复兴、宗教改革与启蒙运动三大思想解放运动,这些运动旨在反抗封建统治和教会腐败,解放思想,在传承与嬗变中推动欧洲近代化。

传承方面,三者均追求人的解放和自由。文艺复兴以文学艺术为载体宣扬人文主义,打破神学对人性的压抑;宗教改革借“因信称义”赋予信徒精神自由,冲击教会权威;启蒙运动将自由从人性、宗教领域扩展到政治社会层面,强调理性与政治权利,如三权分立、人民主权理论。

嬗变方面,思想解放不断深入拓展。文艺复兴聚焦文学艺术,宗教改革深入宗教内部引发信仰与社会变革,启蒙运动则深入政治、社会等领域,为资产阶级革命提供理论基础。从影响范围看,文艺复兴始于意大利,宗教改革席卷多国,启蒙运动传播至全球,推动人类思想进步。

综上所述,欧洲近代这三大思想解放运动,共同推动了欧洲的思想解放和社会转型,为欧洲和世界留下了宝贵的精神财富。(12分,言之成理即可)(“示例”仅为阅卷参考,其他言之成理亦可)

18.【答案】(20分)

(1)影响:承担战争罪责;丧失领土与殖民地;军备被严格限制;经济遭受巨额赔款打击;民族自尊心严重受挫;加深了德国与战胜国的矛盾。(6分,言之成理即可)

(2)现象:在1929—1933年经济大危机中,资本主义国家工业生产严重下降;德国工业生产下降幅度仅次于美国,遭受沉重打击。(2分,言之成理即可)

内在联系:经济大危机加剧了资本主义国家的社会矛盾,德、日等国为摆脱危机走上法西斯道路、通过对外扩张转嫁危机,最终导致二战爆发;资本主义国家开展经济战,加剧了国家间的矛盾,为二战爆发营造了紧张的国际局势。(4分,言之成理即可)

(3)变化:从《凡尔赛条约》的单方面追责、强权分割利益转变为《联合国宪章》的维护集体安全、和平解决争端。(2分,言之成理即可)

时代意义:联合国是二战后国际秩序民主化的产物;体现了主权国家平等与合作的原则;为维护世界和平、推动全球治理提供了制度框架;是人类文明进步的重要标志。(6分,言之成理即可)

19.【答案】

(1)特点:社会保障覆盖范围广;国家承担主要责任;福利种类丰富。

影响:积极方面:在一定程度上缩小贫富差距,促进社会公平;缓和社会矛盾,稳定社会秩序;保障了公民基本生活,有利于经济发展。

消极方面:加重政府财政负担;降低劳动者生产积极性,制约经济发展。

(2)共同作用:确立美国主导的国际经济秩序;推动战后资本主义世界经济体系化、制度化;促进国际贸易和投资增长。

(3)内在联系:二战后欧美主导建立国际经济体系,建立“福利国家”,推动了经济全球化;而经济全球化进一步推动了欧美资本主义经济、社会新变化;由于欧美国家在经济全球化中居主导地位,其政策动向推动和制约着全球化的发展水平,全球化水平的高低,反向制约着欧美资本主义国家的新变化。

同课章节目录