辽宁省沈文新高考研究联盟2024—2025学年度高一下学期期末质量监测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省沈文新高考研究联盟2024—2025学年度高一下学期期末质量监测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-10 15:33:30 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度辽宁省沈文新高考研究联盟高一第二学期期末质量监测

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.农牧业的产生提供了稳定的食物来源,要求更细密的社会分工,这促进了生产力进一步发展,进而出现剩余产品、社会分化和阶级。为了控制生产资料和剩余产品,国家开始产生。材料旨在说明( )

A.人类文明产生具有曲折性和长期性 B.农牧业是古代最重要的生产部门

C.阶级和国家出现是文明产生的标志 D.生产力的发展是文明产生的根源

2.(一位考古学家说)关于秘鲁和中美洲之间的相互关系,完全可以说,人们已承认,在从形成期(约公元前1000年)到西班牙人入侵这段漫长的时期内,所有证明这些地区之间存在着相互影响或接触的实物或记录,都是不可靠的。该考古学家旨在表明( )

A.西班牙人的入侵打破了美洲的文明隔绝状态

B.美洲内部的诸文明之间处于相互隔绝的状态

C.美洲印第安人创造了一种独立发展的文明模式

D.美洲文明与西方文明存在着明显的差距

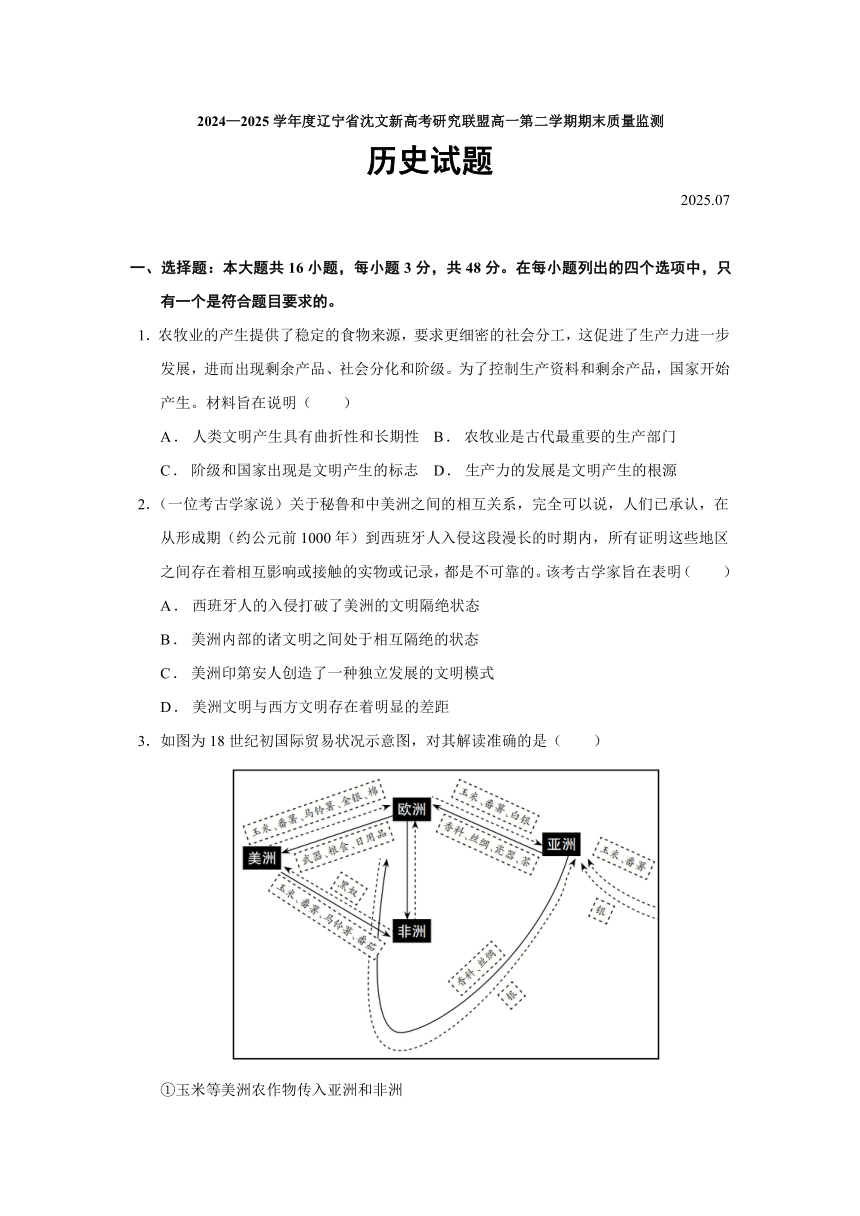

3.如图为18世纪初国际贸易状况示意图,对其解读准确的是( )

①玉米等美洲农作物传入亚洲和非洲

②欧洲完成工业革命,主要出口工业品

③通过丝银贸易,大量白银流入中国

④欧洲同亚洲、美洲、非洲建立直接的商业联系

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

4.表1为15—17世纪欧洲人的部分海上探险活动。这些活动( )

表1

时间 事件

1492年 哥伦布率船队到达美洲的巴哈马群岛

1497—1498年 达·伽马率船队绕过非洲好望角驰达印度

1594—1597年 巴伦支三次航行北冰洋地区

1642—1643年 塔斯曼环航澳大利亚,到达新西兰和塔斯马尼亚岛

A.促进了世界各地区的共存共荣 B.揭开了探索全球航路的序幕

C.开启了东西方经济文化交流之路 D.拓宽了人类认识世界的视野

5.中世纪后期,欧洲的许多国家产生了等级会议,如1265年的英国等级会议及后来法国的“三级会议”等,后来的英、法资产阶级革命很大程度是为了恢复议会传统。对此比较合理的解释是( )

A.中世纪形成了比较成熟的代议制 B.传统文化影响了英法的民主政治

C.近代欧洲议会是等级会议的翻版 D.资产阶级革命旨在恢复等级会议

6.1789年8月4日,包括诸多贵族议员在内的法国议会投票,废除旧制度时期大部分封建权益和等级特权。这被认为是欧洲施行千年的中世纪制度走向崩溃的标志性事件。法国贵族愿意投票放弃自己特权的主要原因是( )

A.人生而平等的启蒙影响 B.希望在政府中取得更多权力

C.法兰西第二帝国的覆灭 D.路易十六无法解决政府危机

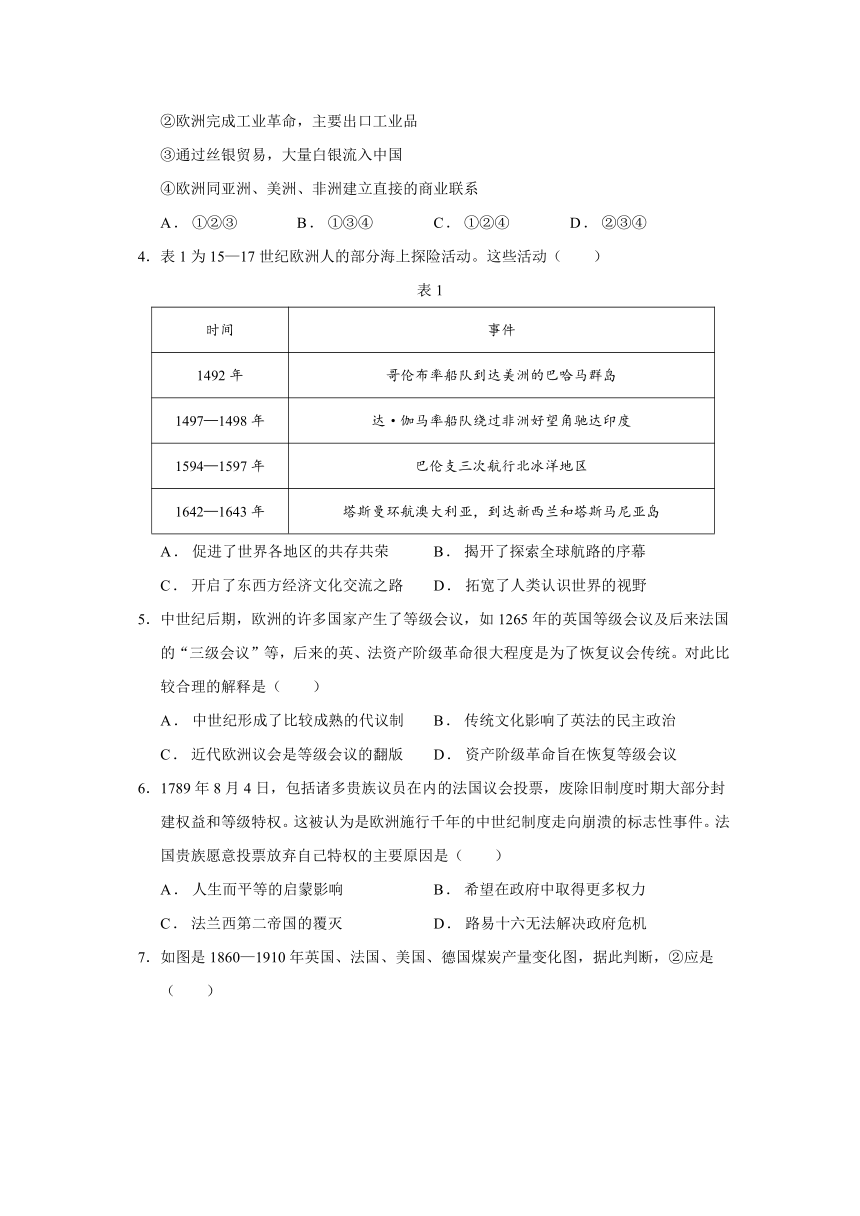

7.如图是1860—1910年英国、法国、美国、德国煤炭产量变化图,据此判断,②应是( )

A.英国 B.法国 C.美国 D.德国

8.“在1850至1913年间,在美国,取代马匹的拖拉机一天能拉旋转式犁翻耕多达50英亩的土地。……联合收割机能自动地收割庄稼、打谷脱粒,甚至还能自动地将谷物塞进布袋以供应市场。与这些新机械同样重要的是高粮仓、罐头食品制造厂、冷藏车、船和迅速的运输工具。”这些现象表明( )

A.美国工业革命领域的宽泛 B.美国农业技术的领先地位

C.农业成为面向市场生产的商业事业 D.它最终引发美国工业革命全面展开

9.拉丁美洲的独立运动深受美国独立战争的影响和鼓舞,因为它们在运动的目的上有共同点。这种共同点是( )

A.反抗英国 B.反抗殖民压迫

C.反对封建统治 D.建立高度民主的政治体制

10.19世纪末20世纪初,亚洲传统的封建经济进一步解体,民族资本主义在逆境中成长起来,民族意识产生并不断加强。这一时期亚洲的民族解放运动进入了新的发展时期,即“亚洲的觉醒”时期。“亚洲的觉醒”意指( )

A.无产阶级开始登上历史舞台 B.资产阶级开始领导民族民主革命

C.亚洲各国民族革命取得胜利 D.亚洲各国选择了暴力斗争的道路

11.下表列出了第二次世界大战时期的重大历史事件,这些事件整体上反映了( )

年份 事件

1931年 日本制造九一八事变,拉开了第二次世界大战的序幕,中国开始局部抗战

1939年 德国闪击波兰,英法被迫对德宣战,第二次世界大战全面爆发

1941年 德国入侵苏联,第二次世界大战范围进一步扩大,苏联红军英勇抗击德军

1941年 日本挑起太平洋战争,美国对日宣战,第二次世界大战发展到全球阶段

A.欧洲各国在第二次世界大战中遭到致命打击

B.第二次世界大战从局部战争发展到全球战争

C.苏联战场成为抵抗德国法西斯军队的主战场

D.中国为世界反法西斯战争胜利做出重要贡献

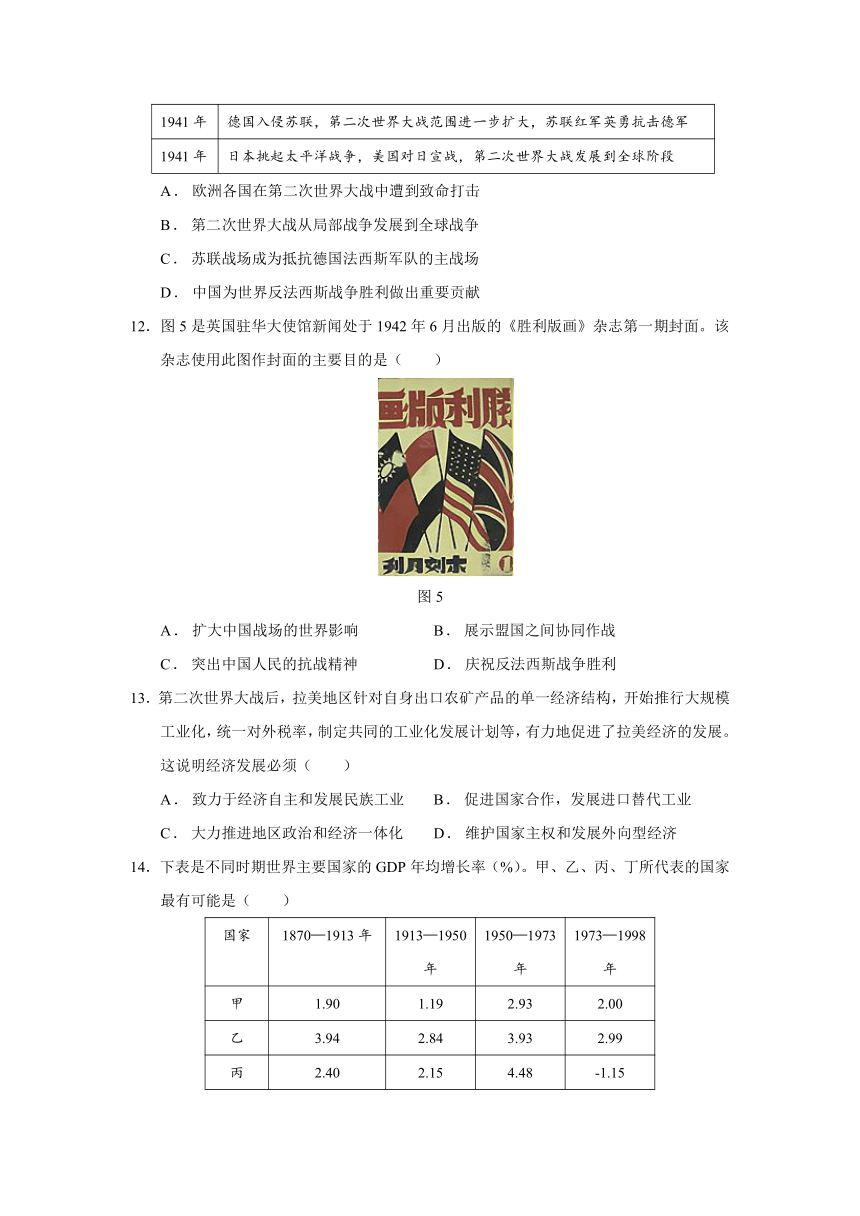

12.图5是英国驻华大使馆新闻处于1942年6月出版的《胜利版画》杂志第一期封面。该杂志使用此图作封面的主要目的是( )

图5

A.扩大中国战场的世界影响 B.展示盟国之间协同作战

C.突出中国人民的抗战精神 D.庆祝反法西斯战争胜利

13.第二次世界大战后,拉美地区针对自身出口农矿产品的单一经济结构,开始推行大规模工业化,统一对外税率,制定共同的工业化发展计划等,有力地促进了拉美经济的发展。这说明经济发展必须( )

A.致力于经济自主和发展民族工业 B.促进国家合作,发展进口替代工业

C.大力推进地区政治和经济一体化 D.维护国家主权和发展外向型经济

14.下表是不同时期世界主要国家的GDP年均增长率(%)。甲、乙、丙、丁所代表的国家最有可能是( )

国家 1870—1913年 1913—1950年 1950—1973年 1973—1998年

甲 1.90 1.19 2.93 2.00

乙 3.94 2.84 3.93 2.99

丙 2.40 2.15 4.48 -1.15

丁 2.44 2.21 9.29 2.79

A.美国、苏联(俄国)、英国、日本 B.苏联(俄国)、英国、日本、美国

C.日本、英国、美国、苏联(俄国) D.英国、美国、苏联(俄国)、日本

15.1999年,美国、英国、德国、俄罗斯、中国等世界上最重要的经济体组成了二十国集团(G20)其宗旨是推动发达国家和新兴市场国家之间进行开放及有建设性的对话,寻求合作促进国际金融稳定和经济的持续增长。这表明( )

A.欧洲联盟等区域经济集团的发展遭遇重大的挫折

B.经济全球化趋势加强,出现全球经济治理新机制

C.资本主义国家实施政府主导政策,加强国际协调

D.发展中国家团结合作对抗发达国家操纵国际市场

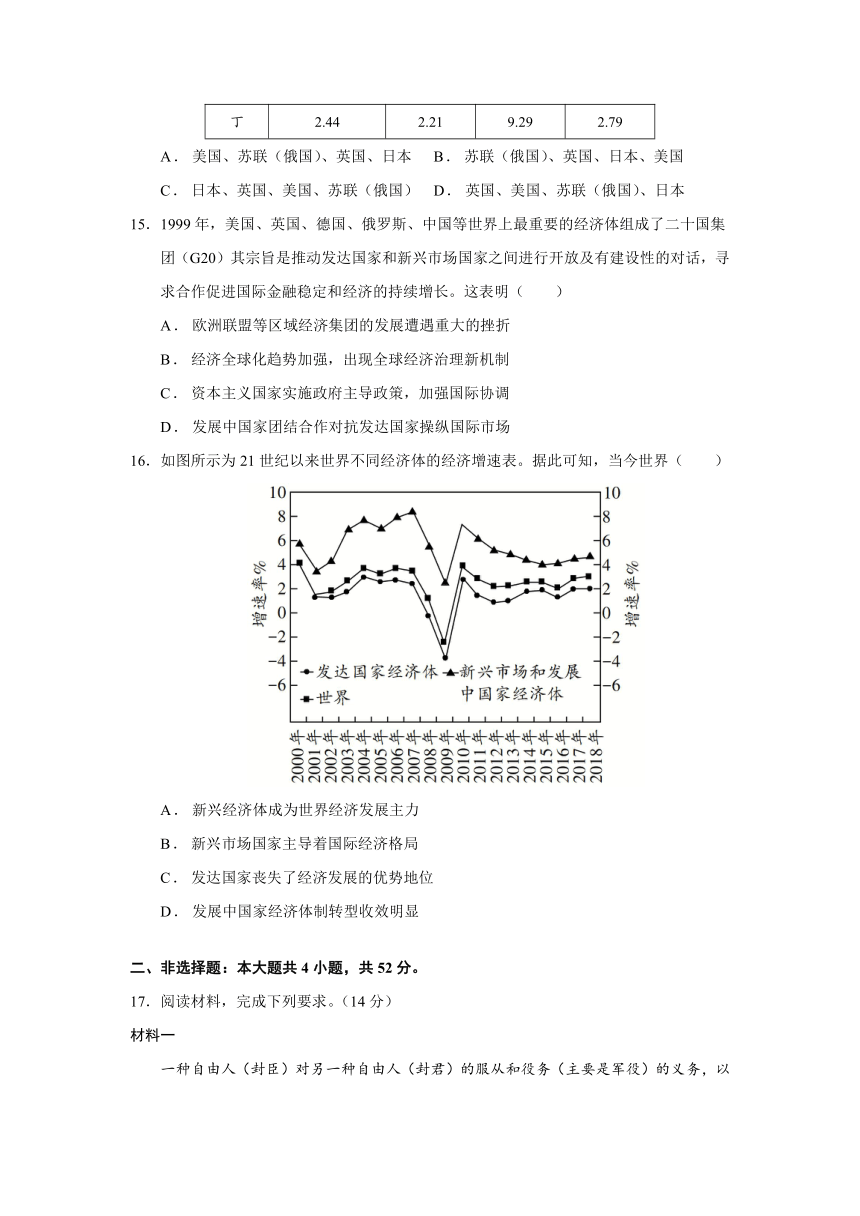

16.如图所示为21世纪以来世界不同经济体的经济增速表。据此可知,当今世界( )

A.新兴经济体成为世界经济发展主力

B.新兴市场国家主导着国际经济格局

C.发达国家丧失了经济发展的优势地位

D.发展中国家经济体制转型收效明显

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

一种自由人(封臣)对另一种自由人(封君)的服从和役务(主要是军役)的义务,以及封君对封臣提供保护和豢养的义务,而豢养的主要办法就是赐给封臣一块封土。

——摘编自【法】马克·布洛赫《封建社会》

材料二

13世纪的庄园法庭曾留下这样的记录:佃户因为没有认真耕种领主的田地,被罚款6便士;佃户的家畜误入领主的园子,被罚款6便士;只要领主的磨坊能够磨面粉,就不得到庄园以外磨面粉,违者被罚款20先令。

——摘编自人民教育出版社《世界历史》

材料三

中世纪西欧城市是作为经济中心出现的,它们是自然地在一些位于交通路口的集市、废旧的古代城堡上兴起的。……城市所集中的手工业和商业所构成的商品经济从一开始就对封建制度起着瓦解作用……城市里的市民阶级不断发展壮大,成为近代资产阶级的前身。

——摘编自《新课标解读与教学案例设计》

(1)材料一是哪一地区封建社会的写照?封君封臣制有哪些特点?(5分)

(2)根据材料二,指出庄园法庭惩罚各种违法行为的基本手段。谈谈你对庄园法庭的认识。(5分)

(3)根据材料三,指出中世纪西欧城市的地位,概括中世纪西欧城市兴起的历史意义。(4分)

18.阅读下面材料,回答问题。

材料一

文艺复兴时期的人文主义作为对其所向往的人性的追求,摒弃了宗教教条,将价值取向由“神”转向“人”,但它缺乏“科学”的基础,仍然无法摆脱“神”的羁绊。 18世纪的启蒙运动,以对科学知识的张扬,对思想自由和个性解放的鼓吹,在日后转化为一场旨在充分肯定人的根本价值、强调人的尊严的思想运动。

——马龙闪《近现代科技与思想文化》

材料二

路德认为,只要坚持基督,其他的诸如苦行禁欲等行为就不再成为表明信仰的标记,神职人员是否结婚这等行为完全由人自由取舍,任何人不得禁止,否则就是违背上帝的旨意。同时基督徒有权对圣经做出自己的理解,无需神职人员的中介。这些思想摆脱了天主教会的圣礼得救论与善功赎罪论,使人的信仰摆脱了外在形式,获得了真正的自由。路德还十分重视提高普通信徒在教会生活中的地位和作用。他认为普通信徒在上帝面前是根本平等的,普通信徒均可成为祭司。

——答小群、孙琥瑭《从路德的宗教改革谈宗教与社会相适应问题》

(1)根据材料一,指出文艺复兴和启蒙运动时期人文主义的差异。结合所学知识,分析产生差异的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识简析路德的平等观的积极影响。

19.1945年是人类历史上重要的时间节点,这一年一个新的世界秩序出现了。阅读材料,回答问题。(26分)

材料一

1944—1945年的欧洲战场示意图(局部)

材料二

作为反法西斯正义战争的产物,雅尔塔体系具有相当的历史进步性。这些历史进步性对战后世界产生了积极的影响。

它共同制约了美国与苏联在产生任何争端时的行为方式, 即双方不是以战争手段,而要用和平手段、协商谈判来解决处理,……在整体上维持了世界的大和平状态。它将昔曰的战争策源地德、日、意等法西斯国家转变为资产阶级民主国家,从而埋葬了发动世界大战的重要根源。它所确立的联合国安理会的“大国一致原则”,使任何一个大国要想发动战争特别是世界大战都受到约束。

——徐蓝《试论雅尔塔体系对战后国际关系的影响》

材料三

当第二次世界大战发展到苏联和美国相继参战的时候,这场原本主要由中国和英国坚持进行的反法西斯战争便进入了真正的全球阶段,而新的国际秩序结构也已经在战争中孕育。

——《世界当代史》

(1)结合材料一和所学知识,分析雅尔塔会议召开的背景(8分)

(2)什么是雅尔塔体制?根据材料二概述雅尔塔体系对二战后世界产生的积极影响。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国在构建二战后“新的国际秩序”过程中的贡献。(10分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

学者认为,大国关系可以分为七种:热战敌人关系、冷战对手关系、恶性竞争关系、良性竞争关系、双边伙伴关系、传统盟友关系和共同体成员关系。这七种大国关系的合作对抗程度及其为国际社会带来的贡献如图4所示。

图4 大国关系的主要形态

——摘编自陈志敏《新型大国关系的形态分析》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一种大国关系拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论据充分,表达清晰)

2024—2025学年度辽宁省沈文新高考研究联盟高一第二学期期末质量监测

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B B D B A A C B B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B B B D B A

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】

(1)地区:西欧。(1分)

特点:封君与封臣的关系有着严格的等级性;而且权利、义务交织在一起,有一定的契约意义。(4分)

(2)手段:处以罚金。(1分)

认识:庄园法庭起着维护庄园公共秩序的作用;既维护领主的利益;也在一定程度上限制领主的特权。(4分)

(3)地位:经济中心。(2分)

意义:瓦解了封建制度,孕育了早期资产阶级。(2分)

18.【答案】

(1)差异:文艺复兴强调人性,未摆脱神学束缚;启蒙运动强调理性和科学。

原因:资本主义的发展;资产阶级力量的壮大;自然科学的发展。

(2)积极影响:打破了教会特权;使人们获得信仰的自由、平等权;进一步发展了人文主义思想;解放了思想。

19.【答案】

(1)背景:诺曼底战役后,法西斯德国处于东西两线作战的被动局面中,加速走向灭亡;(3分)苏军解放了东南欧的大片地域,影响与日俱增;(2分)为加快战争进程,商讨战后对德国处理及确保战后世界和平与安全等重大问题。(3分)

(2)雅尔塔体制:第二次世界大战后期,雅尔塔等国际会议确立了以美苏为主导的国际关系新体制,它勾画出战后世界两极格局的基本轮廓。(4分)

影响:制约了美苏解决争端的方式,确立“大国一致原则”,整体上维持了世界的和平状态;将法西斯国家转变为资产阶级民主国家,从而消除了发动世界大战的重要根源。(4分)

(3)贡献:坚持抗战,参与发表《开罗宣言》、《波茨坦公告》,谋划战后秩序;签署《联合国宪章》,是联合国创始国之一;参与筹建新的国际经济秩序,签署《布雷顿森林协议》和《关税与贸易总协定临时适用协议书》(或关贸总协定)(10分)

20.【答案】

示例1:

论题:共同体成员关系是大国合作共赢、推动国际贡献最大化的理想形态。

阐述:共同体成员关系以大国合作和多边主义为核心,国际贡献最为突出。以欧盟为例,其成员国通过深度合作构建起共同体关系。经济上,欧盟建立统一市场,推行欧元货币体系,成员国资源优化配置,经济协同发展,提升整体竞争力;政治上,成员国在国际事务中协调立场,以“欧盟声音”参与全球治理,增强国际话语权。这种关系以合作为核心,摒弃对抗,为国际社会提供了区域合作的成功范式。相较热战敌人、冷战对手等以对抗为主的关系,共同体成员通过共享发展成果、共担国际责任,在应对气候变化、推动多边贸易等全球性议题中发挥积极作用,极大提升了国际贡献值。

历史证明,大国间超越零和博弈,以共同体思维深化合作,既能实现自身发展,更能为国际社会的和平与发展注入动力,是符合时代潮流的大国关系典范。(12分,言之成理即可)

示例2:

论题:从对抗到合作是大国关系演进的必然方向。

阐述:近现代国际关系史是一部大国从对抗转向合作的演变史。早期殖民扩张时期,西班牙与葡萄牙率先瓜分全球,英、法、荷等国在重商主义之下冲突与对抗不断。这些对抗并未从根本上解决大国分歧,反而进一步埋下冲突的种子。第二次工业革命以后,帝国主义国家间的对抗日益加剧。最终,两次世界大战将大国对抗的破坏性暴露无遗,给人类社会留下了惨痛教训。1945年,联合国成立,以多边机制约束大国行为,人类试图以制度化合作替代无序对抗。冷战时期,美苏虽然全面冷战对峙,但在核威慑下也有缓和与对话。冷战结束后,和平与发展成为世界潮流。欧盟经济一体化程度日益提高,WTO推动全球贸易规则统一,多边主义渐成主流。然而,霸权主义、强权政治、单边主义等历史残余仍威胁世界和平与发展。在此背景下,中国提出构建新型国际关系,倡导人类命运共同体。从“一带一路”促进跨洲际互联互通,到推动《巴黎协定》应对气候变化,中国以大国担当展现合作共赢的可能。

历史证明,对抗终将导向灾难,而合作方能应对全球化挑战。中国的方案不仅是对历史教训的回应,更为全球治理指明前路。(12分,言之成理即可)

(“示例”仅供阅卷参考,其他答案言之成理亦可)

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.农牧业的产生提供了稳定的食物来源,要求更细密的社会分工,这促进了生产力进一步发展,进而出现剩余产品、社会分化和阶级。为了控制生产资料和剩余产品,国家开始产生。材料旨在说明( )

A.人类文明产生具有曲折性和长期性 B.农牧业是古代最重要的生产部门

C.阶级和国家出现是文明产生的标志 D.生产力的发展是文明产生的根源

2.(一位考古学家说)关于秘鲁和中美洲之间的相互关系,完全可以说,人们已承认,在从形成期(约公元前1000年)到西班牙人入侵这段漫长的时期内,所有证明这些地区之间存在着相互影响或接触的实物或记录,都是不可靠的。该考古学家旨在表明( )

A.西班牙人的入侵打破了美洲的文明隔绝状态

B.美洲内部的诸文明之间处于相互隔绝的状态

C.美洲印第安人创造了一种独立发展的文明模式

D.美洲文明与西方文明存在着明显的差距

3.如图为18世纪初国际贸易状况示意图,对其解读准确的是( )

①玉米等美洲农作物传入亚洲和非洲

②欧洲完成工业革命,主要出口工业品

③通过丝银贸易,大量白银流入中国

④欧洲同亚洲、美洲、非洲建立直接的商业联系

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

4.表1为15—17世纪欧洲人的部分海上探险活动。这些活动( )

表1

时间 事件

1492年 哥伦布率船队到达美洲的巴哈马群岛

1497—1498年 达·伽马率船队绕过非洲好望角驰达印度

1594—1597年 巴伦支三次航行北冰洋地区

1642—1643年 塔斯曼环航澳大利亚,到达新西兰和塔斯马尼亚岛

A.促进了世界各地区的共存共荣 B.揭开了探索全球航路的序幕

C.开启了东西方经济文化交流之路 D.拓宽了人类认识世界的视野

5.中世纪后期,欧洲的许多国家产生了等级会议,如1265年的英国等级会议及后来法国的“三级会议”等,后来的英、法资产阶级革命很大程度是为了恢复议会传统。对此比较合理的解释是( )

A.中世纪形成了比较成熟的代议制 B.传统文化影响了英法的民主政治

C.近代欧洲议会是等级会议的翻版 D.资产阶级革命旨在恢复等级会议

6.1789年8月4日,包括诸多贵族议员在内的法国议会投票,废除旧制度时期大部分封建权益和等级特权。这被认为是欧洲施行千年的中世纪制度走向崩溃的标志性事件。法国贵族愿意投票放弃自己特权的主要原因是( )

A.人生而平等的启蒙影响 B.希望在政府中取得更多权力

C.法兰西第二帝国的覆灭 D.路易十六无法解决政府危机

7.如图是1860—1910年英国、法国、美国、德国煤炭产量变化图,据此判断,②应是( )

A.英国 B.法国 C.美国 D.德国

8.“在1850至1913年间,在美国,取代马匹的拖拉机一天能拉旋转式犁翻耕多达50英亩的土地。……联合收割机能自动地收割庄稼、打谷脱粒,甚至还能自动地将谷物塞进布袋以供应市场。与这些新机械同样重要的是高粮仓、罐头食品制造厂、冷藏车、船和迅速的运输工具。”这些现象表明( )

A.美国工业革命领域的宽泛 B.美国农业技术的领先地位

C.农业成为面向市场生产的商业事业 D.它最终引发美国工业革命全面展开

9.拉丁美洲的独立运动深受美国独立战争的影响和鼓舞,因为它们在运动的目的上有共同点。这种共同点是( )

A.反抗英国 B.反抗殖民压迫

C.反对封建统治 D.建立高度民主的政治体制

10.19世纪末20世纪初,亚洲传统的封建经济进一步解体,民族资本主义在逆境中成长起来,民族意识产生并不断加强。这一时期亚洲的民族解放运动进入了新的发展时期,即“亚洲的觉醒”时期。“亚洲的觉醒”意指( )

A.无产阶级开始登上历史舞台 B.资产阶级开始领导民族民主革命

C.亚洲各国民族革命取得胜利 D.亚洲各国选择了暴力斗争的道路

11.下表列出了第二次世界大战时期的重大历史事件,这些事件整体上反映了( )

年份 事件

1931年 日本制造九一八事变,拉开了第二次世界大战的序幕,中国开始局部抗战

1939年 德国闪击波兰,英法被迫对德宣战,第二次世界大战全面爆发

1941年 德国入侵苏联,第二次世界大战范围进一步扩大,苏联红军英勇抗击德军

1941年 日本挑起太平洋战争,美国对日宣战,第二次世界大战发展到全球阶段

A.欧洲各国在第二次世界大战中遭到致命打击

B.第二次世界大战从局部战争发展到全球战争

C.苏联战场成为抵抗德国法西斯军队的主战场

D.中国为世界反法西斯战争胜利做出重要贡献

12.图5是英国驻华大使馆新闻处于1942年6月出版的《胜利版画》杂志第一期封面。该杂志使用此图作封面的主要目的是( )

图5

A.扩大中国战场的世界影响 B.展示盟国之间协同作战

C.突出中国人民的抗战精神 D.庆祝反法西斯战争胜利

13.第二次世界大战后,拉美地区针对自身出口农矿产品的单一经济结构,开始推行大规模工业化,统一对外税率,制定共同的工业化发展计划等,有力地促进了拉美经济的发展。这说明经济发展必须( )

A.致力于经济自主和发展民族工业 B.促进国家合作,发展进口替代工业

C.大力推进地区政治和经济一体化 D.维护国家主权和发展外向型经济

14.下表是不同时期世界主要国家的GDP年均增长率(%)。甲、乙、丙、丁所代表的国家最有可能是( )

国家 1870—1913年 1913—1950年 1950—1973年 1973—1998年

甲 1.90 1.19 2.93 2.00

乙 3.94 2.84 3.93 2.99

丙 2.40 2.15 4.48 -1.15

丁 2.44 2.21 9.29 2.79

A.美国、苏联(俄国)、英国、日本 B.苏联(俄国)、英国、日本、美国

C.日本、英国、美国、苏联(俄国) D.英国、美国、苏联(俄国)、日本

15.1999年,美国、英国、德国、俄罗斯、中国等世界上最重要的经济体组成了二十国集团(G20)其宗旨是推动发达国家和新兴市场国家之间进行开放及有建设性的对话,寻求合作促进国际金融稳定和经济的持续增长。这表明( )

A.欧洲联盟等区域经济集团的发展遭遇重大的挫折

B.经济全球化趋势加强,出现全球经济治理新机制

C.资本主义国家实施政府主导政策,加强国际协调

D.发展中国家团结合作对抗发达国家操纵国际市场

16.如图所示为21世纪以来世界不同经济体的经济增速表。据此可知,当今世界( )

A.新兴经济体成为世界经济发展主力

B.新兴市场国家主导着国际经济格局

C.发达国家丧失了经济发展的优势地位

D.发展中国家经济体制转型收效明显

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

一种自由人(封臣)对另一种自由人(封君)的服从和役务(主要是军役)的义务,以及封君对封臣提供保护和豢养的义务,而豢养的主要办法就是赐给封臣一块封土。

——摘编自【法】马克·布洛赫《封建社会》

材料二

13世纪的庄园法庭曾留下这样的记录:佃户因为没有认真耕种领主的田地,被罚款6便士;佃户的家畜误入领主的园子,被罚款6便士;只要领主的磨坊能够磨面粉,就不得到庄园以外磨面粉,违者被罚款20先令。

——摘编自人民教育出版社《世界历史》

材料三

中世纪西欧城市是作为经济中心出现的,它们是自然地在一些位于交通路口的集市、废旧的古代城堡上兴起的。……城市所集中的手工业和商业所构成的商品经济从一开始就对封建制度起着瓦解作用……城市里的市民阶级不断发展壮大,成为近代资产阶级的前身。

——摘编自《新课标解读与教学案例设计》

(1)材料一是哪一地区封建社会的写照?封君封臣制有哪些特点?(5分)

(2)根据材料二,指出庄园法庭惩罚各种违法行为的基本手段。谈谈你对庄园法庭的认识。(5分)

(3)根据材料三,指出中世纪西欧城市的地位,概括中世纪西欧城市兴起的历史意义。(4分)

18.阅读下面材料,回答问题。

材料一

文艺复兴时期的人文主义作为对其所向往的人性的追求,摒弃了宗教教条,将价值取向由“神”转向“人”,但它缺乏“科学”的基础,仍然无法摆脱“神”的羁绊。 18世纪的启蒙运动,以对科学知识的张扬,对思想自由和个性解放的鼓吹,在日后转化为一场旨在充分肯定人的根本价值、强调人的尊严的思想运动。

——马龙闪《近现代科技与思想文化》

材料二

路德认为,只要坚持基督,其他的诸如苦行禁欲等行为就不再成为表明信仰的标记,神职人员是否结婚这等行为完全由人自由取舍,任何人不得禁止,否则就是违背上帝的旨意。同时基督徒有权对圣经做出自己的理解,无需神职人员的中介。这些思想摆脱了天主教会的圣礼得救论与善功赎罪论,使人的信仰摆脱了外在形式,获得了真正的自由。路德还十分重视提高普通信徒在教会生活中的地位和作用。他认为普通信徒在上帝面前是根本平等的,普通信徒均可成为祭司。

——答小群、孙琥瑭《从路德的宗教改革谈宗教与社会相适应问题》

(1)根据材料一,指出文艺复兴和启蒙运动时期人文主义的差异。结合所学知识,分析产生差异的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识简析路德的平等观的积极影响。

19.1945年是人类历史上重要的时间节点,这一年一个新的世界秩序出现了。阅读材料,回答问题。(26分)

材料一

1944—1945年的欧洲战场示意图(局部)

材料二

作为反法西斯正义战争的产物,雅尔塔体系具有相当的历史进步性。这些历史进步性对战后世界产生了积极的影响。

它共同制约了美国与苏联在产生任何争端时的行为方式, 即双方不是以战争手段,而要用和平手段、协商谈判来解决处理,……在整体上维持了世界的大和平状态。它将昔曰的战争策源地德、日、意等法西斯国家转变为资产阶级民主国家,从而埋葬了发动世界大战的重要根源。它所确立的联合国安理会的“大国一致原则”,使任何一个大国要想发动战争特别是世界大战都受到约束。

——徐蓝《试论雅尔塔体系对战后国际关系的影响》

材料三

当第二次世界大战发展到苏联和美国相继参战的时候,这场原本主要由中国和英国坚持进行的反法西斯战争便进入了真正的全球阶段,而新的国际秩序结构也已经在战争中孕育。

——《世界当代史》

(1)结合材料一和所学知识,分析雅尔塔会议召开的背景(8分)

(2)什么是雅尔塔体制?根据材料二概述雅尔塔体系对二战后世界产生的积极影响。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国在构建二战后“新的国际秩序”过程中的贡献。(10分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

学者认为,大国关系可以分为七种:热战敌人关系、冷战对手关系、恶性竞争关系、良性竞争关系、双边伙伴关系、传统盟友关系和共同体成员关系。这七种大国关系的合作对抗程度及其为国际社会带来的贡献如图4所示。

图4 大国关系的主要形态

——摘编自陈志敏《新型大国关系的形态分析》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一种大国关系拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论据充分,表达清晰)

2024—2025学年度辽宁省沈文新高考研究联盟高一第二学期期末质量监测

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B B D B A A C B B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B B B D B A

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】

(1)地区:西欧。(1分)

特点:封君与封臣的关系有着严格的等级性;而且权利、义务交织在一起,有一定的契约意义。(4分)

(2)手段:处以罚金。(1分)

认识:庄园法庭起着维护庄园公共秩序的作用;既维护领主的利益;也在一定程度上限制领主的特权。(4分)

(3)地位:经济中心。(2分)

意义:瓦解了封建制度,孕育了早期资产阶级。(2分)

18.【答案】

(1)差异:文艺复兴强调人性,未摆脱神学束缚;启蒙运动强调理性和科学。

原因:资本主义的发展;资产阶级力量的壮大;自然科学的发展。

(2)积极影响:打破了教会特权;使人们获得信仰的自由、平等权;进一步发展了人文主义思想;解放了思想。

19.【答案】

(1)背景:诺曼底战役后,法西斯德国处于东西两线作战的被动局面中,加速走向灭亡;(3分)苏军解放了东南欧的大片地域,影响与日俱增;(2分)为加快战争进程,商讨战后对德国处理及确保战后世界和平与安全等重大问题。(3分)

(2)雅尔塔体制:第二次世界大战后期,雅尔塔等国际会议确立了以美苏为主导的国际关系新体制,它勾画出战后世界两极格局的基本轮廓。(4分)

影响:制约了美苏解决争端的方式,确立“大国一致原则”,整体上维持了世界的和平状态;将法西斯国家转变为资产阶级民主国家,从而消除了发动世界大战的重要根源。(4分)

(3)贡献:坚持抗战,参与发表《开罗宣言》、《波茨坦公告》,谋划战后秩序;签署《联合国宪章》,是联合国创始国之一;参与筹建新的国际经济秩序,签署《布雷顿森林协议》和《关税与贸易总协定临时适用协议书》(或关贸总协定)(10分)

20.【答案】

示例1:

论题:共同体成员关系是大国合作共赢、推动国际贡献最大化的理想形态。

阐述:共同体成员关系以大国合作和多边主义为核心,国际贡献最为突出。以欧盟为例,其成员国通过深度合作构建起共同体关系。经济上,欧盟建立统一市场,推行欧元货币体系,成员国资源优化配置,经济协同发展,提升整体竞争力;政治上,成员国在国际事务中协调立场,以“欧盟声音”参与全球治理,增强国际话语权。这种关系以合作为核心,摒弃对抗,为国际社会提供了区域合作的成功范式。相较热战敌人、冷战对手等以对抗为主的关系,共同体成员通过共享发展成果、共担国际责任,在应对气候变化、推动多边贸易等全球性议题中发挥积极作用,极大提升了国际贡献值。

历史证明,大国间超越零和博弈,以共同体思维深化合作,既能实现自身发展,更能为国际社会的和平与发展注入动力,是符合时代潮流的大国关系典范。(12分,言之成理即可)

示例2:

论题:从对抗到合作是大国关系演进的必然方向。

阐述:近现代国际关系史是一部大国从对抗转向合作的演变史。早期殖民扩张时期,西班牙与葡萄牙率先瓜分全球,英、法、荷等国在重商主义之下冲突与对抗不断。这些对抗并未从根本上解决大国分歧,反而进一步埋下冲突的种子。第二次工业革命以后,帝国主义国家间的对抗日益加剧。最终,两次世界大战将大国对抗的破坏性暴露无遗,给人类社会留下了惨痛教训。1945年,联合国成立,以多边机制约束大国行为,人类试图以制度化合作替代无序对抗。冷战时期,美苏虽然全面冷战对峙,但在核威慑下也有缓和与对话。冷战结束后,和平与发展成为世界潮流。欧盟经济一体化程度日益提高,WTO推动全球贸易规则统一,多边主义渐成主流。然而,霸权主义、强权政治、单边主义等历史残余仍威胁世界和平与发展。在此背景下,中国提出构建新型国际关系,倡导人类命运共同体。从“一带一路”促进跨洲际互联互通,到推动《巴黎协定》应对气候变化,中国以大国担当展现合作共赢的可能。

历史证明,对抗终将导向灾难,而合作方能应对全球化挑战。中国的方案不仅是对历史教训的回应,更为全球治理指明前路。(12分,言之成理即可)

(“示例”仅供阅卷参考,其他答案言之成理亦可)

同课章节目录