2024 年普通高等学校招生统一考试(新课标卷)--地理(解析版)

文档属性

| 名称 | 2024 年普通高等学校招生统一考试(新课标卷)--地理(解析版) |

|

|

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024 年普通高等学校招生统一考试(新课标卷)

地理试题

一、选择题:本题共11 小题,每小题4 分,共44 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

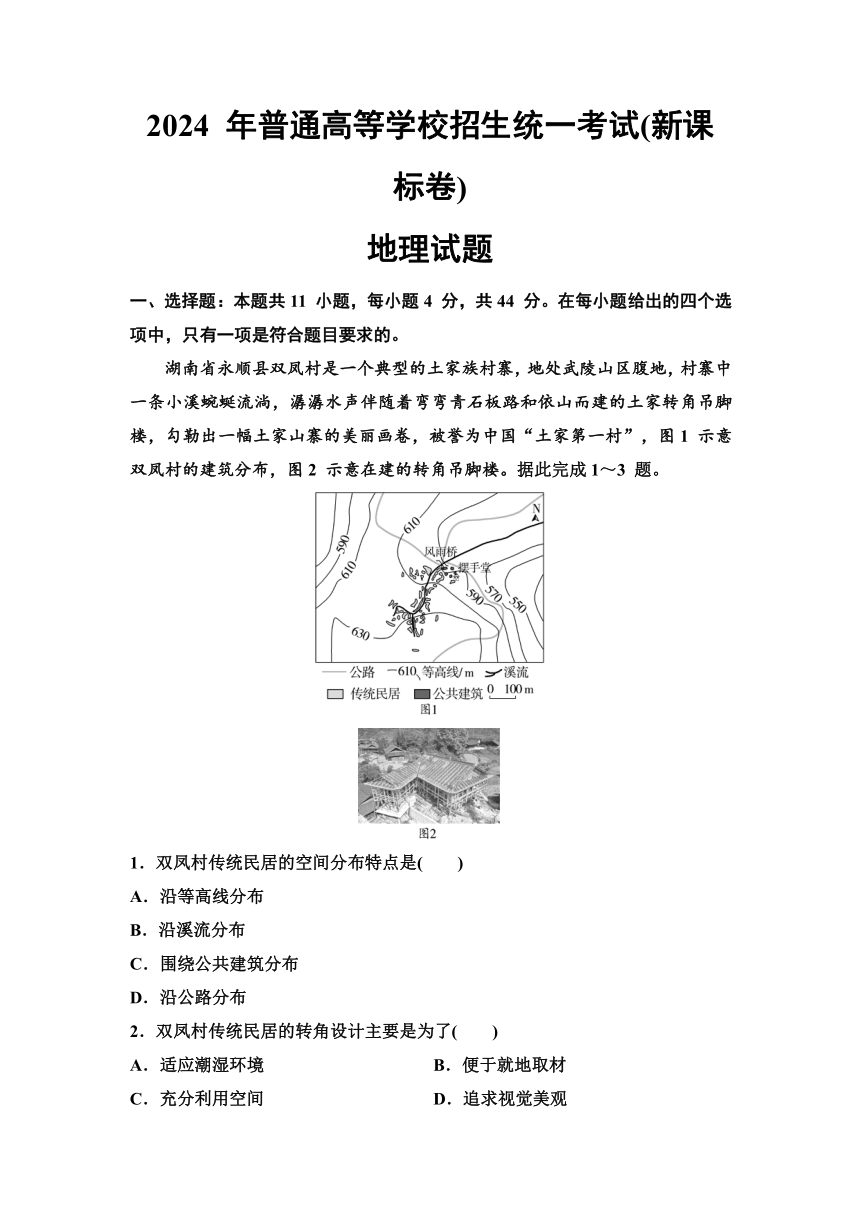

湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地,村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”,图1 示意双凤村的建筑分布,图2 示意在建的转角吊脚楼。据此完成1~3 题。

1.双凤村传统民居的空间分布特点是( )

A.沿等高线分布

B.沿溪流分布

C.围绕公共建筑分布

D.沿公路分布

2.双凤村传统民居的转角设计主要是为了( )

A.适应潮湿环境 B.便于就地取材

C.充分利用空间 D.追求视觉美观

3.摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所。这体现了乡村公共空间的( )

①均衡性 ②经济性 ③公益性 ④文化性

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

1.B 2.C 3.D [第1题,由图可知,传统民居的分布跨越多条等高线,并非沿等高线分布,A错误;传统民居主要分布在流经村寨的小溪两侧,即沿溪流分布,B正确;传统民居多位于公共建筑的西南方向,没有围绕公共建筑分布,C错误;公路沿线的传统民居分布较少,D错误。第2题,一般来说,传统民居适应潮湿环境的方法是将底层架空,人们居住在上层,即图中吊脚楼的形式,但转角设计无法起到防潮的作用,A错误;由材料可知,双凤村位于武陵山区,森林资源丰富,传统民居采用木结构便于就地取材,但与转角设计无关,B错误;由图1中海拔可知,双凤村的地形以低山丘陵为主,为了充分利用空间,在有限的平地上采用了转角设计,C正确;传统民居布局主要讲究实用性,视觉美观不是其追求的重点,且视觉美观可以通过建筑物外形、色彩等方式呈现,D错误。第3题,摆手堂、风雨桥集中分布在传统民居的东北侧,分布不均衡,①错误;公共活动和人际交流并不能直接创造经济效益,②错误;摆手堂、风雨桥免费为村民提供公共活动和交流的空间,体现了乡村公共空间的公益性,③正确;村民可以在摆手堂、风雨桥进行祭祀、开展传统节日庆典等,体现了乡村公共空间的文化性,④正确。综上所述,D正确。]

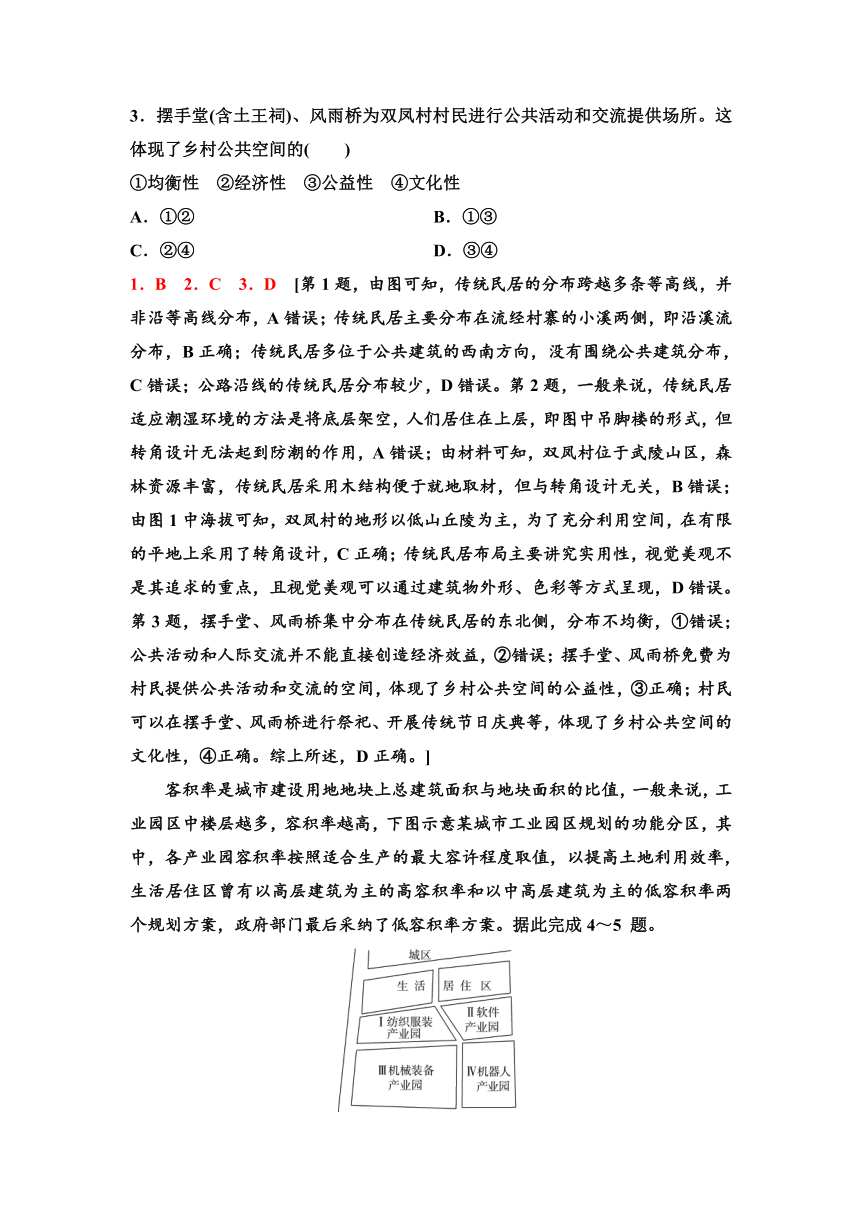

客积率是城市建设用地地块上总建筑面积与地块面积的比值,一般来说,工业园区中楼层越多,容积率越高,下图示意某城市工业园区规划的功能分区,其中,各产业园容积率按照适合生产的最大容许程度取值,以提高土地利用效率,生活居住区曾有以高层建筑为主的高容积率和以中高层建筑为主的低容积率两个规划方案,政府部门最后采纳了低容积率方案。据此完成4~5 题。

4.图中所示的各产业园中,规划容积率最高和最低的可能是( )

A.Ⅲ 和Ⅰ B.Ⅳ和Ⅰ

C.Ⅱ和Ⅲ D. Ⅳ和Ⅱ

5.推测政府部门采纳生活居住区低容积率方案的目的是( )

①打造舒适生活空间 ②提升建筑物质量 ③与城区建筑相协调 ④提高土地出让价格

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

4.C 5.A [第4题,从材料中关于容积率的定义可知,容积率越高,意味着相同地块面积上的总建筑面积越大,即楼层越高。由图可知,四个产业园中,机械装备产业园内的制造设备占地面积较大,不适合规划高容积率的高楼,而且从图中四个产业园的面积对比来看,机械装备产业园的占地面积是最大的,这说明在总建筑面积相同的情况下其容积率应该是最低的,即Ⅲ机械装备产业园规划容积率可能最低;其他三个产业园相比,软件产业属于高新技术产业,其产品技术含量高且体积小,大型的、不易移动的设备较少,适合进驻高层建筑,因此规划容积率最高的可能是Ⅱ软件产业园。C正确。第5题,根据上题分析并结合生活常识可知,生活居住区容积率高意味着楼层高,采光条件较差,居民数量多,生活居住的舒适感较低,因此当地政府采纳低容积率方案目的之一是打造更加舒适的生活空间,①正确;容积率与建筑物的质量没有直接关系,②错误;读图可知,该生活居住区紧邻城区,且位于城区外围,距市中心较远,如果容积率太高,楼层过高,会与相邻城区建筑差别较大,因此当地政府采纳低容积率方案目的之一是使该生活居住区与城区建筑相协调,③正确;高容积率方案才有利于提高土地出让价格,④错误。故选A。]

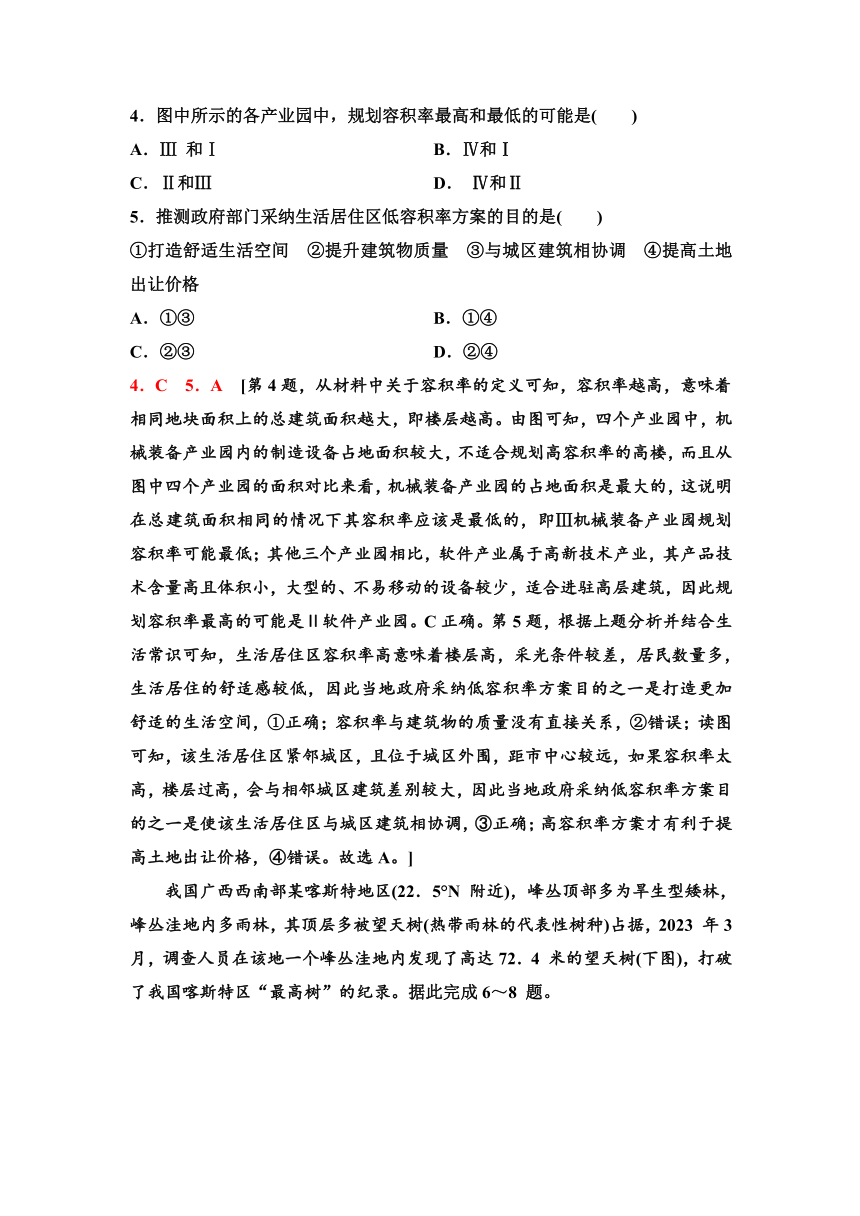

我国广西西南部某喀斯特地区(22.5°N 附近),峰丛顶部多为旱生型矮林,峰丛洼地内多雨林,其顶层多被望天树(热带雨林的代表性树种)占据,2023 年3 月,调查人员在该地一个峰丛洼地内发现了高达72.4 米的望天树(下图),打破了我国喀斯特区“最高树”的纪录。据此完成6~8 题。

6.与我国同纬度多数地区相比,该地区峰丛洼地内发育雨林主要得益于( )

A.冬季气温较高

B.夏季气温较高

C.冬季降水较多

D.夏季降水较多

7.该地区峰丛顶部多为旱生型矮林,主要原因是( )

A.气温低 B.土层薄

C.降水少 D.土壤黏重

8.图中所示“最高树”出现的必备条件是该峰丛洼地( )

①生物多样性高 ②地形相对封闭 ③太阳辐射强 ④相对高差大

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

6.A 7.B 8.D [第6题,根据材料可知,该地为我国广西西南部某喀斯特地区(22.5°N附近),属于热带雨林与常绿阔叶林两类植被的过渡地带。植被发育成热带雨林还是常绿阔叶林主要取决于当地最冷月均温。峰丛洼地内部受冷空气影响小,最冷月均温较同纬度其他地区偏高,且洼地地形利于水的汇集,故多发育雨林。因此与我国同纬度多数地区相比,该地区峰丛洼地内发育雨林主要得益于冬季气温较高,A正确。第7题,根据材料可知,该地区属于喀斯特地貌的峰丛洼地,地势起伏大,水土流失严重,土层薄,土壤肥力低、蓄水能力差,可溶性岩石广布,水分渗漏严重,导致峰丛顶部多旱生型矮林发育,B正确。洼地与峰丛顶部的气温差异较小,A错误。该区域受夏季风影响,降水较多,C错误。喀斯特地貌区土壤并不黏重,D错误。第8题,根据材料可知,该地区峰丛洼地内为雨林,其顶层多被望天树(热带雨林的代表性树种)占据,“最高树”高达72.4米。高树易被风吹断,因此可以推断该地区地形相对封闭,风力较小,且相对高差较大,足以保护72.4米高的树,②④正确。树的生长高度与生物多样性无直接关联,①错误。峰丛洼地中太阳辐射较弱,故太阳辐射强不是“最高树”出现的必备条件,③错误。故D正确。]

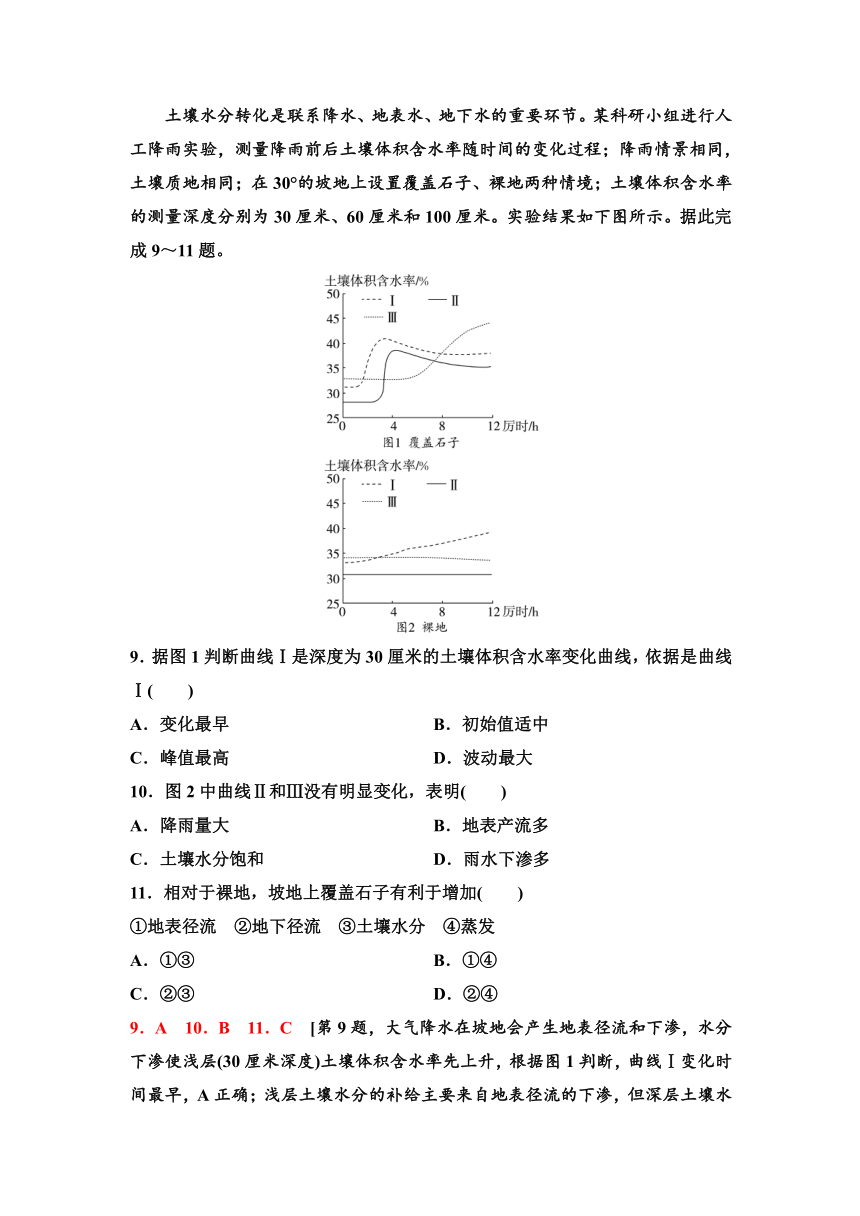

土壤水分转化是联系降水、地表水、地下水的重要环节。某科研小组进行人工降雨实验,测量降雨前后土壤体积含水率随时间的变化过程;降雨情景相同,土壤质地相同;在30°的坡地上设置覆盖石子、裸地两种情境;土壤体积含水率的测量深度分别为30厘米、60厘米和100厘米。实验结果如下图所示。据此完成9~11题。

9.据图1判断曲线Ⅰ是深度为30厘米的土壤体积含水率变化曲线,依据是曲线Ⅰ( )

A.变化最早 B.初始值适中

C.峰值最高 D.波动最大

10.图2中曲线Ⅱ和Ⅲ没有明显变化,表明( )

A.降雨量大 B.地表产流多

C.土壤水分饱和 D.雨水下渗多

11.相对于裸地,坡地上覆盖石子有利于增加( )

①地表径流 ②地下径流 ③土壤水分 ④蒸发

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

9.A 10.B 11.C [第9题,大气降水在坡地会产生地表径流和下渗,水分下渗使浅层(30厘米深度)土壤体积含水率先上升,根据图1判断,曲线Ⅰ变化时间最早,A正确;浅层土壤水分的补给主要来自地表径流的下渗,但深层土壤水分除有地表水下渗补给外,还有地下径流的补给,所以浅层土壤体积含水率峰值不一定是最高的,C错误;浅层土壤体积含水率的初始值和波动幅度受到气温、降水、地表产流、下渗等多种因素的影响,存在多种可能性,因此,初始值和波动幅度不是判断依据,B、D错误。第10题,图2中曲线Ⅱ和Ⅲ没有明显变化,表明地表水下渗量小,地表产流多,雨水下渗量不足,对深度60厘米和100厘米的土壤体积含水率影响较小,土壤水分未达到饱和,B正确,C、D错误;根据材料信息可知,覆盖石子和裸地的降雨情境及土壤质地相同,故降雨量大并不是图2中曲线Ⅱ和Ⅲ没有明显变化的原因,A错误。第11题,相对于裸地,坡地上覆盖石子有利于增加地表水的下渗,增加地下水的补给,地下径流会增大,土壤水分会增加,地表径流会减少,①错误,②③正确;覆盖石子可以减少土壤水分的蒸发,④错误。综上所述,C正确。]

二、非选择题:本题共2小题,共56分。

12.阅读图文材料,完成下列要求。(28 分)

东京都市圈包括东京中心城区及外围地区。20 世纪70 年代以后,日本政府推行疏解政策,城市功能和人口从东京中心城区向外围地区分散。2000 年,颁布相关法规,进一步促使大型商业设施(大型购物中心和网购物流中心等)在东京都市圈外围地区开设。然而,由于经济长期低迷,东京中心城区的活力下降。为了扭转这种趋势,东京通过改善基础设施、减少土地利用限制等措施,促进大型购物中心在中心城区再集聚。下图示意2019 年东京都市圈大型商业设施的分布。

(1)指出2000 年前后东京都市圈大型购物中心分布的变化特点。(6分)

(2)说明交通布局对东京都市圈大型购物中心分布的有利影响。(6分)

(3)指出东京都市圈网购物流中心的分布特点,并说明原因。(8分)

(4)说明大型购物中心向东京中心城区再集聚的有利条件。(8分)

解析:第(1)题,本题考查商业网点的空间分布特点及变化。依据材料“进一步促使大型商业设施(大型购物中心和网购物流中心等)在东京都市圈外围地区开设”,并结合图中信息,对比2000年前后大型购物中心的分布可知,2000年之后大型购物中心数量明显增多,分布范围扩大,密度增大;中心城区新增的大型购物中心数量少,外围地区新增的大型购物中心数量多,主要向西南和东北的外围地区扩散,交通线沿线分布较密集,呈由中心城区向外围地区扩散的趋势。第(2)题,本题考查交通布局对服务业区位的影响。读图可知,东京都市圈交通布局有两个突出特点:一是形成了公路、轨道交通、高速铁路等组成的多层次综合交通运输网,加强了区域间的交通联系,各区域间交通十分便捷,方便人们到大型购物中心消费,也方便大型购物中心的商品运输,提高了交通资源配置效率,使大型购物中心的分布从中心城区向外围地区扩展成为可能;二是整个都市圈道路网呈环状—放射式,不仅提高都市圈交通通达度,还形成了中心城区、主干道旁、环状线与放射线主干道交会点、街角路口等交通便利区域,便于大型购物中心的商品运输、货物集散和人员流动,是大型购物中心的理想区位。第(3)题,本题考查物流中心的区位。从图中可以看出,网购物流中心主要分布在地租低的城市外围,且靠近交通线。分布在城市外围,一方面是受政府相关法规的影响,另一方面由于网购物流中心占地面积相对较大,而外围地区的边缘地带用地空间大、地价相对较低,可降低土地成本。网购物流中心货物运量大,且时效性要求高,布局在交通线附近有利于货物的接收和商品的及时配送。第(4)题,本题考查服务业区位因素的变化。影响大型购物中心的区位因素有交通、市场、基础设施等,根据材料“东京通过改善基础设施、减少土地利用限制等措施,促进大型购物中心在中心城区再集聚”可知,中心城区基础设施完善,土地利用条件改善,服务水平提高;中心城区人口密集,人流量大且商品和资金流通速度较快,消费市场广阔;多条放射状主干道交会,交通便利;东京是日本政治、经济、文化、交通等众多领域的中心,中心城区发展历史悠久,对外开放程度高,经贸和旅游活动频繁,大型购物中心在中心城区的再集聚,增强了对外来游客和商务人士的吸引力。

答案:(1)数量明显增多,分布范围扩大(密度增大);中心城区增加较少,外围地区增加较多;趋向于沿公路和轨道交通线分布;大致沿交通线呈由中心城区向外围地区扩散的趋势;主要向城市西南部和东北部的外围地区扩散。(6分)

(2)东京都市圈形成公路、轨道交通、高速铁路等多层次的综合交通运输网,加强了都市圈各区域的交通联系,为大型购物中心向外围地区扩散提供了条件;都市圈形成环状—放射式道路网,城市中心、交通线沿线及其交会处交通便利、客流量大,成为大型购物中心的理想分布区域,促使大型购物中心沿交通线形成环状—放射式分布格局。(6分)

(3)分布特点:主要分布在外围地区(以西北部为主)边缘;靠近交通线。(2分)

原因:网购物流中心占地广,受政策和用地限制的影响,中心城区用地紧张,外围地区的边缘地带用地空间大,土地成本低;网购物流中心货物运量大,运输需求大,时效性要求高,需靠近交通线,便于货物集散,降低运输成本,提高运输效率。(6分)

(4)中心城区为多条放射状主干道交会处,交通便利,辐射范围大;中心城区人口密集,消费人口多,市场潜力大;基础设施改善,配套服务水平提高;政府减少了土地利用限制,可在中心城区获得理想的用地;中心城区发展历史悠久,知名度高,外来商务客流和游客多;购物中心集聚,提升规模效应,增强了吸引力。(8分)

13.阅读图文资料,完成下列要求。(28分)

在寒冷地区的高(台)地上,流水少量汇于局部洼地,同时带来氮磷等营养元素供洼地内湿(水)生植物生长,这些洼地中植物死亡残体分解缓慢且不彻底,以泥炭形式积累,形成典型泥炭湿地(图a),当泥炭堆积高于周边区域时,水流方向发生变化,湿地中氮磷等营养元素缺乏,只能生长藓类等耐贫营养生物,积累成过湿的垫状泥炭藓层,形成雨养型泥炭湿地(图b)。

(1)分析寒冷的气候在泥炭湿地发育中的作用。(6分)

(2)简述典型泥炭湿地和雨养型泥炭湿地水流方向与生物量的差异。(6分)

(3)指出雨养型泥炭湿地发育的地形条件。(4分)

(4)说明雨养型泥炭湿地发育过程中,水中营养元素逐步减少的原因。(6分)

(5)分析垫状泥炭藓层高于周边地面但仍能处于过湿状态的原因。(6分)

解析:第(1)题,本题考查气候对泥炭湿地形成的影响。根据材料分析可知,典型泥炭湿地的发育包括两个方面,即泥炭形成和湿地的形成。根据材料可知,由于洼地内湿(水)生植物生长且植物残体分解不彻底,从而以泥炭形式累积。而湿地的形成包括来水多、去水少两个方面。寒冷气候对泥炭形成的影响:低温降低微生物活性,积水产生厌氧环境,导致植物残体分解慢且不彻底。寒冷气候对湿地形成的影响:低温导致径流蒸发弱和下渗少(冻土阻挡水分下渗),利于水分和营养元素在洼地积累。第(2)题,本题考查不同类型泥炭湿地的差异。首先分析题干,其要点包括不同类型泥炭湿地的水流方向差异与生物量差异。其次,根据所学知识可知,水流方向应该指地表水的水平运动方向;生物量应该指某一时刻单位面积内实际存活的有机物质总质量。两种泥炭湿地的水流方向差异:由材料可知,图a为典型泥炭湿地,泥炭层低于周边区域,水流由四周流向中部洼地,形成向心状水系;图b为雨养型泥炭湿地,泥炭藓层高于周边区域,水流由中部流向四周,形成放射状水系。两种泥炭湿地的生物量差异:由材料可知,受地形影响,随着水流汇集,典型泥炭湿地中营养元素不断积累,植被生长状况良好,雨养型泥炭湿地只能生长藓类等耐贫营养生物,故典型泥炭湿地生物量要大于雨养型泥炭湿地。第(3)题,本题考查区域地形对泥炭湿地发育的影响。根据图文信息,由图a演变为图b,首先看典型泥炭湿地的形成地形,即高(台)地上有局部洼地,其次看泥炭层堆积抬升后泥炭藓层的厚度及与四周地形的高差。按照地形特征的描述方法,结合情境,指出雨养型泥炭湿地发育的地形条件即可。第(4)题,本题考查自然地理环境的整体性。雨养型泥炭湿地是由典型泥炭湿地发育演变而来,湿(水)生植物生长过程中会消耗大量营养元素;典型泥炭湿地中湿(水)生植物所需的氮磷等营养元素由地表水带入,随着泥炭层的堆积抬高以及水流方向改变,氮磷等营养元素逐渐流失;雨养型泥炭湿地生物量少,其残体分解后能提供的营养物质也少。第(5)题,本题考查水循环环节及特征。本题设问的限定条件明确,指向具体,切口小。分析问题时要兼顾前面各题已经讨论的共性,如气候寒冷、蒸发弱、有多年冻土等。分析本题设问时可以迁移湿地的成因,但还要特别关注图b中呈现的细节,如泥炭层、泥炭藓层的厚度大,泥炭藓层与周边地面存在高差,把握上述共性和细节后,就可以结合水循环环节及特征等进行回答。泥炭层、泥炭藓层厚:泥炭藓层本身的蓄水能力强,且较厚的泥炭层也可以保持水分。气候寒冷:气温低,地表水蒸发较少,且气候寒冷,有冻土发育,下渗作用也较弱。泥炭藓层与周边地面存在高差:在垫状泥炭藓层高于周围区域的情况下还能实现“保水”,这就说明一方面高差不大,另一方面水流速度慢。水流速度慢除了受高差小的影响之外,还受森林对地表径流的拦截作用影响,二者共同导致水体向外流动的速度较慢。

答案:(1)气温低,导致径流蒸发弱、下渗少,利于洼地积水和氮磷等营养元素富集;气温低,导致微生物活性弱,在厌氧环境下,生物残体分解缓慢且不彻底,利于有机质的积累。(6分)

(2)典型泥炭湿地:四周高、中间低,水流由四周向中部洼地汇集;随着水流汇集,氮磷等营养元素不断积累,利于植被生长,生物量较大。雨养型泥炭湿地:中间高、四周低,水流由中部向四周散开;水分及氮磷等营养元素不断流失,不利于植被生长,生物量较少。(6分)

(3)总体以高(台)地为主,地势平坦,起伏小;局部洼地利于泥炭湿地发育,泥炭堆积使地势略高于四周。(4分)

(4)湿(水)生植物生长本身会消耗大量的营养元素;随着水流由中部向四周流动,湿地中的营养元素不断向外流失;雨养型泥炭湿地生物量少,生物残体分解能提供的营养物质少。(6分)

(5)气温低,地表水分蒸发弱;藓类能够拦截雨水,涵养水源能力强;下部泥炭层较厚,蓄水能力强;气候寒冷,下渗作用弱;与周边地面高差小,且周围有森林,拦截径流能力强,地表径流流速慢,流失水量小。(6分)

地理试题

一、选择题:本题共11 小题,每小题4 分,共44 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地,村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”,图1 示意双凤村的建筑分布,图2 示意在建的转角吊脚楼。据此完成1~3 题。

1.双凤村传统民居的空间分布特点是( )

A.沿等高线分布

B.沿溪流分布

C.围绕公共建筑分布

D.沿公路分布

2.双凤村传统民居的转角设计主要是为了( )

A.适应潮湿环境 B.便于就地取材

C.充分利用空间 D.追求视觉美观

3.摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所。这体现了乡村公共空间的( )

①均衡性 ②经济性 ③公益性 ④文化性

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

1.B 2.C 3.D [第1题,由图可知,传统民居的分布跨越多条等高线,并非沿等高线分布,A错误;传统民居主要分布在流经村寨的小溪两侧,即沿溪流分布,B正确;传统民居多位于公共建筑的西南方向,没有围绕公共建筑分布,C错误;公路沿线的传统民居分布较少,D错误。第2题,一般来说,传统民居适应潮湿环境的方法是将底层架空,人们居住在上层,即图中吊脚楼的形式,但转角设计无法起到防潮的作用,A错误;由材料可知,双凤村位于武陵山区,森林资源丰富,传统民居采用木结构便于就地取材,但与转角设计无关,B错误;由图1中海拔可知,双凤村的地形以低山丘陵为主,为了充分利用空间,在有限的平地上采用了转角设计,C正确;传统民居布局主要讲究实用性,视觉美观不是其追求的重点,且视觉美观可以通过建筑物外形、色彩等方式呈现,D错误。第3题,摆手堂、风雨桥集中分布在传统民居的东北侧,分布不均衡,①错误;公共活动和人际交流并不能直接创造经济效益,②错误;摆手堂、风雨桥免费为村民提供公共活动和交流的空间,体现了乡村公共空间的公益性,③正确;村民可以在摆手堂、风雨桥进行祭祀、开展传统节日庆典等,体现了乡村公共空间的文化性,④正确。综上所述,D正确。]

客积率是城市建设用地地块上总建筑面积与地块面积的比值,一般来说,工业园区中楼层越多,容积率越高,下图示意某城市工业园区规划的功能分区,其中,各产业园容积率按照适合生产的最大容许程度取值,以提高土地利用效率,生活居住区曾有以高层建筑为主的高容积率和以中高层建筑为主的低容积率两个规划方案,政府部门最后采纳了低容积率方案。据此完成4~5 题。

4.图中所示的各产业园中,规划容积率最高和最低的可能是( )

A.Ⅲ 和Ⅰ B.Ⅳ和Ⅰ

C.Ⅱ和Ⅲ D. Ⅳ和Ⅱ

5.推测政府部门采纳生活居住区低容积率方案的目的是( )

①打造舒适生活空间 ②提升建筑物质量 ③与城区建筑相协调 ④提高土地出让价格

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

4.C 5.A [第4题,从材料中关于容积率的定义可知,容积率越高,意味着相同地块面积上的总建筑面积越大,即楼层越高。由图可知,四个产业园中,机械装备产业园内的制造设备占地面积较大,不适合规划高容积率的高楼,而且从图中四个产业园的面积对比来看,机械装备产业园的占地面积是最大的,这说明在总建筑面积相同的情况下其容积率应该是最低的,即Ⅲ机械装备产业园规划容积率可能最低;其他三个产业园相比,软件产业属于高新技术产业,其产品技术含量高且体积小,大型的、不易移动的设备较少,适合进驻高层建筑,因此规划容积率最高的可能是Ⅱ软件产业园。C正确。第5题,根据上题分析并结合生活常识可知,生活居住区容积率高意味着楼层高,采光条件较差,居民数量多,生活居住的舒适感较低,因此当地政府采纳低容积率方案目的之一是打造更加舒适的生活空间,①正确;容积率与建筑物的质量没有直接关系,②错误;读图可知,该生活居住区紧邻城区,且位于城区外围,距市中心较远,如果容积率太高,楼层过高,会与相邻城区建筑差别较大,因此当地政府采纳低容积率方案目的之一是使该生活居住区与城区建筑相协调,③正确;高容积率方案才有利于提高土地出让价格,④错误。故选A。]

我国广西西南部某喀斯特地区(22.5°N 附近),峰丛顶部多为旱生型矮林,峰丛洼地内多雨林,其顶层多被望天树(热带雨林的代表性树种)占据,2023 年3 月,调查人员在该地一个峰丛洼地内发现了高达72.4 米的望天树(下图),打破了我国喀斯特区“最高树”的纪录。据此完成6~8 题。

6.与我国同纬度多数地区相比,该地区峰丛洼地内发育雨林主要得益于( )

A.冬季气温较高

B.夏季气温较高

C.冬季降水较多

D.夏季降水较多

7.该地区峰丛顶部多为旱生型矮林,主要原因是( )

A.气温低 B.土层薄

C.降水少 D.土壤黏重

8.图中所示“最高树”出现的必备条件是该峰丛洼地( )

①生物多样性高 ②地形相对封闭 ③太阳辐射强 ④相对高差大

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

6.A 7.B 8.D [第6题,根据材料可知,该地为我国广西西南部某喀斯特地区(22.5°N附近),属于热带雨林与常绿阔叶林两类植被的过渡地带。植被发育成热带雨林还是常绿阔叶林主要取决于当地最冷月均温。峰丛洼地内部受冷空气影响小,最冷月均温较同纬度其他地区偏高,且洼地地形利于水的汇集,故多发育雨林。因此与我国同纬度多数地区相比,该地区峰丛洼地内发育雨林主要得益于冬季气温较高,A正确。第7题,根据材料可知,该地区属于喀斯特地貌的峰丛洼地,地势起伏大,水土流失严重,土层薄,土壤肥力低、蓄水能力差,可溶性岩石广布,水分渗漏严重,导致峰丛顶部多旱生型矮林发育,B正确。洼地与峰丛顶部的气温差异较小,A错误。该区域受夏季风影响,降水较多,C错误。喀斯特地貌区土壤并不黏重,D错误。第8题,根据材料可知,该地区峰丛洼地内为雨林,其顶层多被望天树(热带雨林的代表性树种)占据,“最高树”高达72.4米。高树易被风吹断,因此可以推断该地区地形相对封闭,风力较小,且相对高差较大,足以保护72.4米高的树,②④正确。树的生长高度与生物多样性无直接关联,①错误。峰丛洼地中太阳辐射较弱,故太阳辐射强不是“最高树”出现的必备条件,③错误。故D正确。]

土壤水分转化是联系降水、地表水、地下水的重要环节。某科研小组进行人工降雨实验,测量降雨前后土壤体积含水率随时间的变化过程;降雨情景相同,土壤质地相同;在30°的坡地上设置覆盖石子、裸地两种情境;土壤体积含水率的测量深度分别为30厘米、60厘米和100厘米。实验结果如下图所示。据此完成9~11题。

9.据图1判断曲线Ⅰ是深度为30厘米的土壤体积含水率变化曲线,依据是曲线Ⅰ( )

A.变化最早 B.初始值适中

C.峰值最高 D.波动最大

10.图2中曲线Ⅱ和Ⅲ没有明显变化,表明( )

A.降雨量大 B.地表产流多

C.土壤水分饱和 D.雨水下渗多

11.相对于裸地,坡地上覆盖石子有利于增加( )

①地表径流 ②地下径流 ③土壤水分 ④蒸发

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

9.A 10.B 11.C [第9题,大气降水在坡地会产生地表径流和下渗,水分下渗使浅层(30厘米深度)土壤体积含水率先上升,根据图1判断,曲线Ⅰ变化时间最早,A正确;浅层土壤水分的补给主要来自地表径流的下渗,但深层土壤水分除有地表水下渗补给外,还有地下径流的补给,所以浅层土壤体积含水率峰值不一定是最高的,C错误;浅层土壤体积含水率的初始值和波动幅度受到气温、降水、地表产流、下渗等多种因素的影响,存在多种可能性,因此,初始值和波动幅度不是判断依据,B、D错误。第10题,图2中曲线Ⅱ和Ⅲ没有明显变化,表明地表水下渗量小,地表产流多,雨水下渗量不足,对深度60厘米和100厘米的土壤体积含水率影响较小,土壤水分未达到饱和,B正确,C、D错误;根据材料信息可知,覆盖石子和裸地的降雨情境及土壤质地相同,故降雨量大并不是图2中曲线Ⅱ和Ⅲ没有明显变化的原因,A错误。第11题,相对于裸地,坡地上覆盖石子有利于增加地表水的下渗,增加地下水的补给,地下径流会增大,土壤水分会增加,地表径流会减少,①错误,②③正确;覆盖石子可以减少土壤水分的蒸发,④错误。综上所述,C正确。]

二、非选择题:本题共2小题,共56分。

12.阅读图文材料,完成下列要求。(28 分)

东京都市圈包括东京中心城区及外围地区。20 世纪70 年代以后,日本政府推行疏解政策,城市功能和人口从东京中心城区向外围地区分散。2000 年,颁布相关法规,进一步促使大型商业设施(大型购物中心和网购物流中心等)在东京都市圈外围地区开设。然而,由于经济长期低迷,东京中心城区的活力下降。为了扭转这种趋势,东京通过改善基础设施、减少土地利用限制等措施,促进大型购物中心在中心城区再集聚。下图示意2019 年东京都市圈大型商业设施的分布。

(1)指出2000 年前后东京都市圈大型购物中心分布的变化特点。(6分)

(2)说明交通布局对东京都市圈大型购物中心分布的有利影响。(6分)

(3)指出东京都市圈网购物流中心的分布特点,并说明原因。(8分)

(4)说明大型购物中心向东京中心城区再集聚的有利条件。(8分)

解析:第(1)题,本题考查商业网点的空间分布特点及变化。依据材料“进一步促使大型商业设施(大型购物中心和网购物流中心等)在东京都市圈外围地区开设”,并结合图中信息,对比2000年前后大型购物中心的分布可知,2000年之后大型购物中心数量明显增多,分布范围扩大,密度增大;中心城区新增的大型购物中心数量少,外围地区新增的大型购物中心数量多,主要向西南和东北的外围地区扩散,交通线沿线分布较密集,呈由中心城区向外围地区扩散的趋势。第(2)题,本题考查交通布局对服务业区位的影响。读图可知,东京都市圈交通布局有两个突出特点:一是形成了公路、轨道交通、高速铁路等组成的多层次综合交通运输网,加强了区域间的交通联系,各区域间交通十分便捷,方便人们到大型购物中心消费,也方便大型购物中心的商品运输,提高了交通资源配置效率,使大型购物中心的分布从中心城区向外围地区扩展成为可能;二是整个都市圈道路网呈环状—放射式,不仅提高都市圈交通通达度,还形成了中心城区、主干道旁、环状线与放射线主干道交会点、街角路口等交通便利区域,便于大型购物中心的商品运输、货物集散和人员流动,是大型购物中心的理想区位。第(3)题,本题考查物流中心的区位。从图中可以看出,网购物流中心主要分布在地租低的城市外围,且靠近交通线。分布在城市外围,一方面是受政府相关法规的影响,另一方面由于网购物流中心占地面积相对较大,而外围地区的边缘地带用地空间大、地价相对较低,可降低土地成本。网购物流中心货物运量大,且时效性要求高,布局在交通线附近有利于货物的接收和商品的及时配送。第(4)题,本题考查服务业区位因素的变化。影响大型购物中心的区位因素有交通、市场、基础设施等,根据材料“东京通过改善基础设施、减少土地利用限制等措施,促进大型购物中心在中心城区再集聚”可知,中心城区基础设施完善,土地利用条件改善,服务水平提高;中心城区人口密集,人流量大且商品和资金流通速度较快,消费市场广阔;多条放射状主干道交会,交通便利;东京是日本政治、经济、文化、交通等众多领域的中心,中心城区发展历史悠久,对外开放程度高,经贸和旅游活动频繁,大型购物中心在中心城区的再集聚,增强了对外来游客和商务人士的吸引力。

答案:(1)数量明显增多,分布范围扩大(密度增大);中心城区增加较少,外围地区增加较多;趋向于沿公路和轨道交通线分布;大致沿交通线呈由中心城区向外围地区扩散的趋势;主要向城市西南部和东北部的外围地区扩散。(6分)

(2)东京都市圈形成公路、轨道交通、高速铁路等多层次的综合交通运输网,加强了都市圈各区域的交通联系,为大型购物中心向外围地区扩散提供了条件;都市圈形成环状—放射式道路网,城市中心、交通线沿线及其交会处交通便利、客流量大,成为大型购物中心的理想分布区域,促使大型购物中心沿交通线形成环状—放射式分布格局。(6分)

(3)分布特点:主要分布在外围地区(以西北部为主)边缘;靠近交通线。(2分)

原因:网购物流中心占地广,受政策和用地限制的影响,中心城区用地紧张,外围地区的边缘地带用地空间大,土地成本低;网购物流中心货物运量大,运输需求大,时效性要求高,需靠近交通线,便于货物集散,降低运输成本,提高运输效率。(6分)

(4)中心城区为多条放射状主干道交会处,交通便利,辐射范围大;中心城区人口密集,消费人口多,市场潜力大;基础设施改善,配套服务水平提高;政府减少了土地利用限制,可在中心城区获得理想的用地;中心城区发展历史悠久,知名度高,外来商务客流和游客多;购物中心集聚,提升规模效应,增强了吸引力。(8分)

13.阅读图文资料,完成下列要求。(28分)

在寒冷地区的高(台)地上,流水少量汇于局部洼地,同时带来氮磷等营养元素供洼地内湿(水)生植物生长,这些洼地中植物死亡残体分解缓慢且不彻底,以泥炭形式积累,形成典型泥炭湿地(图a),当泥炭堆积高于周边区域时,水流方向发生变化,湿地中氮磷等营养元素缺乏,只能生长藓类等耐贫营养生物,积累成过湿的垫状泥炭藓层,形成雨养型泥炭湿地(图b)。

(1)分析寒冷的气候在泥炭湿地发育中的作用。(6分)

(2)简述典型泥炭湿地和雨养型泥炭湿地水流方向与生物量的差异。(6分)

(3)指出雨养型泥炭湿地发育的地形条件。(4分)

(4)说明雨养型泥炭湿地发育过程中,水中营养元素逐步减少的原因。(6分)

(5)分析垫状泥炭藓层高于周边地面但仍能处于过湿状态的原因。(6分)

解析:第(1)题,本题考查气候对泥炭湿地形成的影响。根据材料分析可知,典型泥炭湿地的发育包括两个方面,即泥炭形成和湿地的形成。根据材料可知,由于洼地内湿(水)生植物生长且植物残体分解不彻底,从而以泥炭形式累积。而湿地的形成包括来水多、去水少两个方面。寒冷气候对泥炭形成的影响:低温降低微生物活性,积水产生厌氧环境,导致植物残体分解慢且不彻底。寒冷气候对湿地形成的影响:低温导致径流蒸发弱和下渗少(冻土阻挡水分下渗),利于水分和营养元素在洼地积累。第(2)题,本题考查不同类型泥炭湿地的差异。首先分析题干,其要点包括不同类型泥炭湿地的水流方向差异与生物量差异。其次,根据所学知识可知,水流方向应该指地表水的水平运动方向;生物量应该指某一时刻单位面积内实际存活的有机物质总质量。两种泥炭湿地的水流方向差异:由材料可知,图a为典型泥炭湿地,泥炭层低于周边区域,水流由四周流向中部洼地,形成向心状水系;图b为雨养型泥炭湿地,泥炭藓层高于周边区域,水流由中部流向四周,形成放射状水系。两种泥炭湿地的生物量差异:由材料可知,受地形影响,随着水流汇集,典型泥炭湿地中营养元素不断积累,植被生长状况良好,雨养型泥炭湿地只能生长藓类等耐贫营养生物,故典型泥炭湿地生物量要大于雨养型泥炭湿地。第(3)题,本题考查区域地形对泥炭湿地发育的影响。根据图文信息,由图a演变为图b,首先看典型泥炭湿地的形成地形,即高(台)地上有局部洼地,其次看泥炭层堆积抬升后泥炭藓层的厚度及与四周地形的高差。按照地形特征的描述方法,结合情境,指出雨养型泥炭湿地发育的地形条件即可。第(4)题,本题考查自然地理环境的整体性。雨养型泥炭湿地是由典型泥炭湿地发育演变而来,湿(水)生植物生长过程中会消耗大量营养元素;典型泥炭湿地中湿(水)生植物所需的氮磷等营养元素由地表水带入,随着泥炭层的堆积抬高以及水流方向改变,氮磷等营养元素逐渐流失;雨养型泥炭湿地生物量少,其残体分解后能提供的营养物质也少。第(5)题,本题考查水循环环节及特征。本题设问的限定条件明确,指向具体,切口小。分析问题时要兼顾前面各题已经讨论的共性,如气候寒冷、蒸发弱、有多年冻土等。分析本题设问时可以迁移湿地的成因,但还要特别关注图b中呈现的细节,如泥炭层、泥炭藓层的厚度大,泥炭藓层与周边地面存在高差,把握上述共性和细节后,就可以结合水循环环节及特征等进行回答。泥炭层、泥炭藓层厚:泥炭藓层本身的蓄水能力强,且较厚的泥炭层也可以保持水分。气候寒冷:气温低,地表水蒸发较少,且气候寒冷,有冻土发育,下渗作用也较弱。泥炭藓层与周边地面存在高差:在垫状泥炭藓层高于周围区域的情况下还能实现“保水”,这就说明一方面高差不大,另一方面水流速度慢。水流速度慢除了受高差小的影响之外,还受森林对地表径流的拦截作用影响,二者共同导致水体向外流动的速度较慢。

答案:(1)气温低,导致径流蒸发弱、下渗少,利于洼地积水和氮磷等营养元素富集;气温低,导致微生物活性弱,在厌氧环境下,生物残体分解缓慢且不彻底,利于有机质的积累。(6分)

(2)典型泥炭湿地:四周高、中间低,水流由四周向中部洼地汇集;随着水流汇集,氮磷等营养元素不断积累,利于植被生长,生物量较大。雨养型泥炭湿地:中间高、四周低,水流由中部向四周散开;水分及氮磷等营养元素不断流失,不利于植被生长,生物量较少。(6分)

(3)总体以高(台)地为主,地势平坦,起伏小;局部洼地利于泥炭湿地发育,泥炭堆积使地势略高于四周。(4分)

(4)湿(水)生植物生长本身会消耗大量的营养元素;随着水流由中部向四周流动,湿地中的营养元素不断向外流失;雨养型泥炭湿地生物量少,生物残体分解能提供的营养物质少。(6分)

(5)气温低,地表水分蒸发弱;藓类能够拦截雨水,涵养水源能力强;下部泥炭层较厚,蓄水能力强;气候寒冷,下渗作用弱;与周边地面高差小,且周围有森林,拦截径流能力强,地表径流流速慢,流失水量小。(6分)

同课章节目录