2024年湖南省普通高中学业水平选择性考试--地理(解析版)

文档属性

| 名称 | 2024年湖南省普通高中学业水平选择性考试--地理(解析版) |

|

|

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024年湖南省普通高中学业水平选择性考试

地理

本试卷满分100分,考试时间75分钟。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

(2024·湖南卷)石牌镇地处汉江之滨,古时商贾云集,舟楫繁忙,南来北往的人们路过这里都会吃上一碗豆腐。该镇种植的黄豆富含微量元素,豆腐的制作工艺考究,口感独特。近年来,全镇半数以上劳动力在外从事豆制品加工及相关产业,“石牌豆腐郎”远近闻名。据此完成1~3题。

1.古时石牌镇豆腐声名远播,主要得益于( )

A.历史悠久 B.交通便利

C.宣传有力 D.物美价廉

2.当前有些“石牌豆腐郎”将豆制品加工企业迁回家乡发展,看重的是该镇的( )

①产业基础 ②人才优势 ③劳动力数量 ④市场需求

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

3.随着产业规模的扩大,为保障“石牌豆腐”品质,可采取的有效举措是( )

A.采购外地大豆 B.开发新产品

C.制定技术标准 D.举办文化节

1.B 2.A 3.C [第1题,题干中限定的时间点是“古时”,中心问题是“声名远播的原因”。历史悠久、宣传有力和物美价廉都有助于提高石牌豆腐的知名度,但说历史悠久不符合“古时”时间要求,宣传有力和物美价廉在材料中均没有体现,故A、C、D排除。从材料中“石牌镇地处汉江之滨,古时商贾云集,舟楫繁忙”可以看出,石牌镇处于水运的重要节点,交通便利,南来北往的人们路过石牌镇时都会食用当地豆腐,从而使得古时石牌豆腐能够声名远播,故B正确。第2题,读材料可知,石牌镇豆腐历史悠久,远近闻名,产业基础较好,有助于吸引豆制品加工企业在此集聚,①正确;全镇半数以上劳动力从事豆制品加工和相关产业,能为豆制品加工企业提供充足的专业技术人才,②正确;材料中未提及石牌镇人口数量,因而劳动力数量多少和市场需求未能体现,③④排除。故选A。第3题,采购外地大豆,可以保障石牌豆腐生产原料的供应,开发新产品有利于适应市场多样化需求,举办文化节有助于石牌豆腐的宣传和产业融合,但是以上措施均对保障品质没有直接影响,A、B、D不符合题目要求;随着产业规模扩大,石牌豆腐产量不断增加,通过制定统一的技术标准,有助于在高产的同时保障石牌豆腐的品质,C正确。]

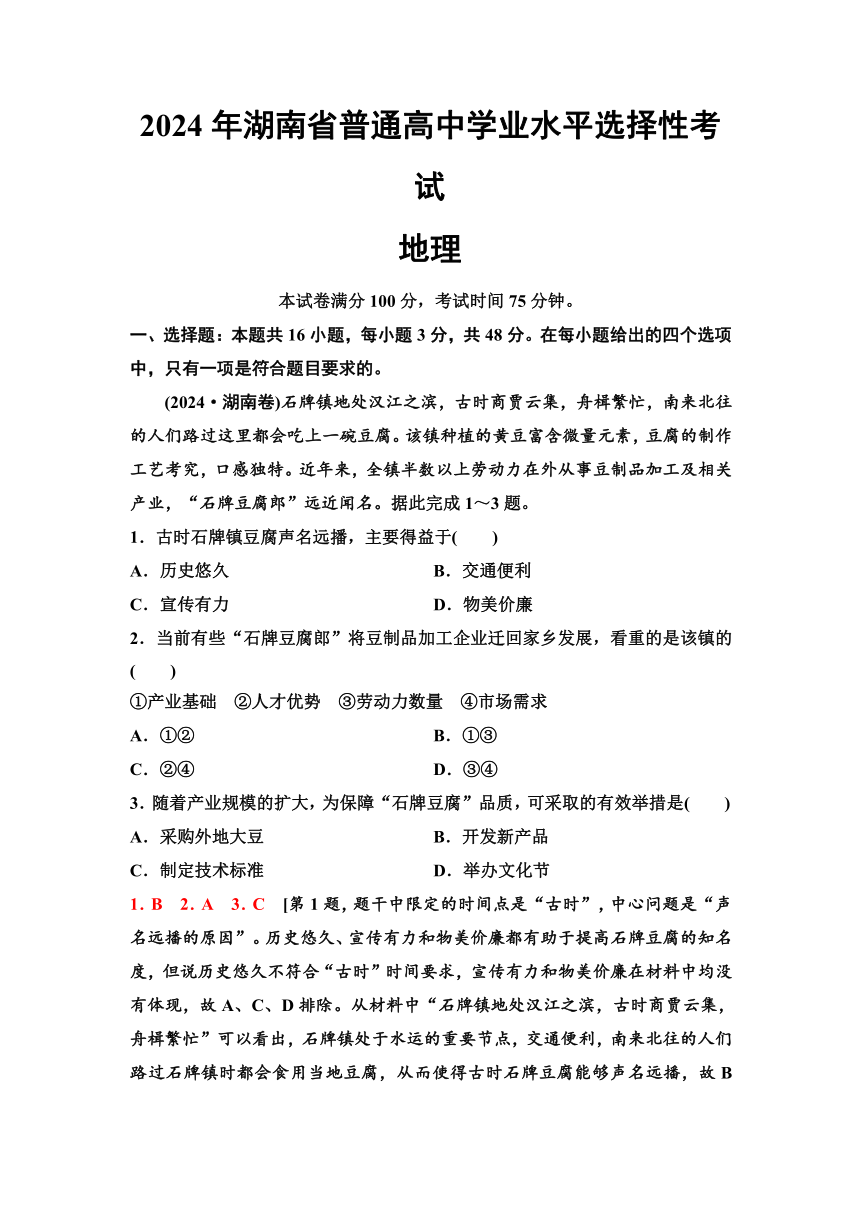

(2024·湖南卷)某学者以2010年常住人口为基础,在不考虑城乡人口迁移的条件下,测算出2020年我国乡村各年龄段常住人口数量。下图示意2020年我国乡村常住人口的测算结果与统计结果。据此完成4~5题。

4.测算人口数量与统计人口数量差异最显著的年龄段及该年龄段两者数量差异形成的原因是( )

A.15—21岁 人口自然增长慢

B.36—42岁 人口自然增长慢

C.15—21岁 人口净流出量高

D.36—42岁 人口净流出量高

5.图示统计人口的年龄结构可能会给乡村振兴带来的影响是( )

①阻碍农民增收 ②造成生态破坏 ③导致乡愁淡化 ④增加耕地撂荒

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

4.C 5.D [第4题,据图粗略估算,15—21岁测算人口约800万,统计人口约300万,相差约500万,36—42岁测算人口约800万,统计人口约500万,相差约300万,故测算人口数量与统计人口数量差异最显著的年龄段为15—21岁,B、D错误;读材料可知,图示测算人口数量未考虑人口迁移,所以实际统计人口与测算人口之间存在数量差异的原因很可能是人口净流出。如果受人口自然增长影响,测算人口数量应该与统计人口数量相差较小,故A错误、C正确。第5题,读图可知,整体上在0—60岁的年龄阶段,测算人口数量与统计人口数量之间的数量差异较大,结合上题分析可知,此年龄阶段的人口迁出较多。而0—14岁正处于成长期,此年龄阶段的人口迁出会影响其对家乡的认知和归属感,易导致乡愁淡化,③正确;15—60岁年龄阶段的人口迁出会造成农村劳动力缺失,增加耕地撂荒,④正确。故选D。]

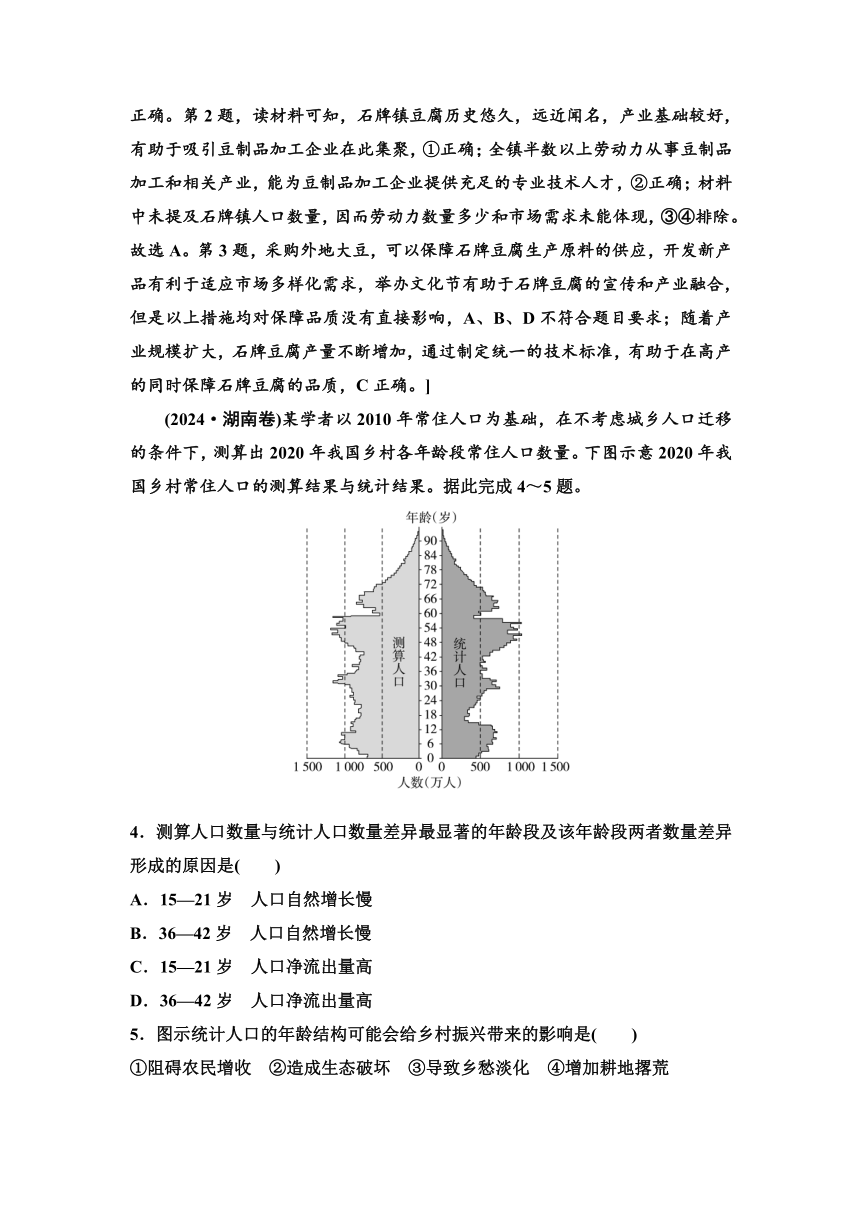

(2024·湖南卷)山西省新绛县西庄村附近盛产青石,自宋代以来形成了以石雕加工为主的传统手工业。为保持行业的家族垄断优势,当地主要采取子承父业的技艺传承方式。近年来,在政府扶持下,西庄村规划建设了石雕工业园。下图示意农耕时代西庄村石雕生产的空间次序。据此完成6~8题。

6.西庄村形成图示空间次序,是因为( )

A.地形地势 B.河流分布

C.生产流程 D.宗族关系

7.“精雕”选择在以厅堂为中心的院落中进行,主要是为了( )

A.石材堆放 B.陈列展览

C.技艺保密 D.交流合作

8.该村石雕生产由分散的家庭作坊集聚到工业园,有利于( )

①形成合理的功能分区 ②融合生产和生活空间

③限制生态空间的扩张 ④营造良好的人居环境

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

6.C 7.C 8.B [第6题,由图可知,在马首山上——采石,山坡——转运,石雕场——选材、切割,水池——清洗,空地——粗雕、打磨,院落——创作、精雕、传授。在聚落空间层面,以生产流程为导向,形成一系列不同功能的场所空间,在不同的空间进行不同的生产流程,呈现出系统的生产空间链条。故选项C正确。第7题,由材料可知,为保持行业的家族垄断优势,当地主要采取子承父业的技艺传承方式。庭院大多是以家庭为单位,所以“精雕”和“传授”选择在以厅堂为中心的院落中进行,主要是为了技艺保密,而不是交流合作,C正确、D错误。庭院面积小,石材堆放和陈列展览需要面积更大的地方,A、B错误。第8题,在工业园的集聚效应下,石雕生产的不同环节和阶段可以得到更为细致的划分和布局,形成清晰的功能分区,这不仅提高了生产效率,也方便了管理和监督,有利于石雕产业的可持续发展,①正确。通过工业园区的建设,可以统一规划和管理石雕生产的废水、废气、废渣等污染物的排放,减轻对周边环境的影响;同时,石雕从居民庭院中迁走,可以为居民营造一个更为宜居的生活空间,④正确。工业园是把生产和生活空间分离而不是融合,②错误。生态空间扩张旨在保护自然环境和生态系统,确保生态环境的可持续发展,建立工业园有利于石雕产业和生态环境的可持续发展,③错误。故选B。]

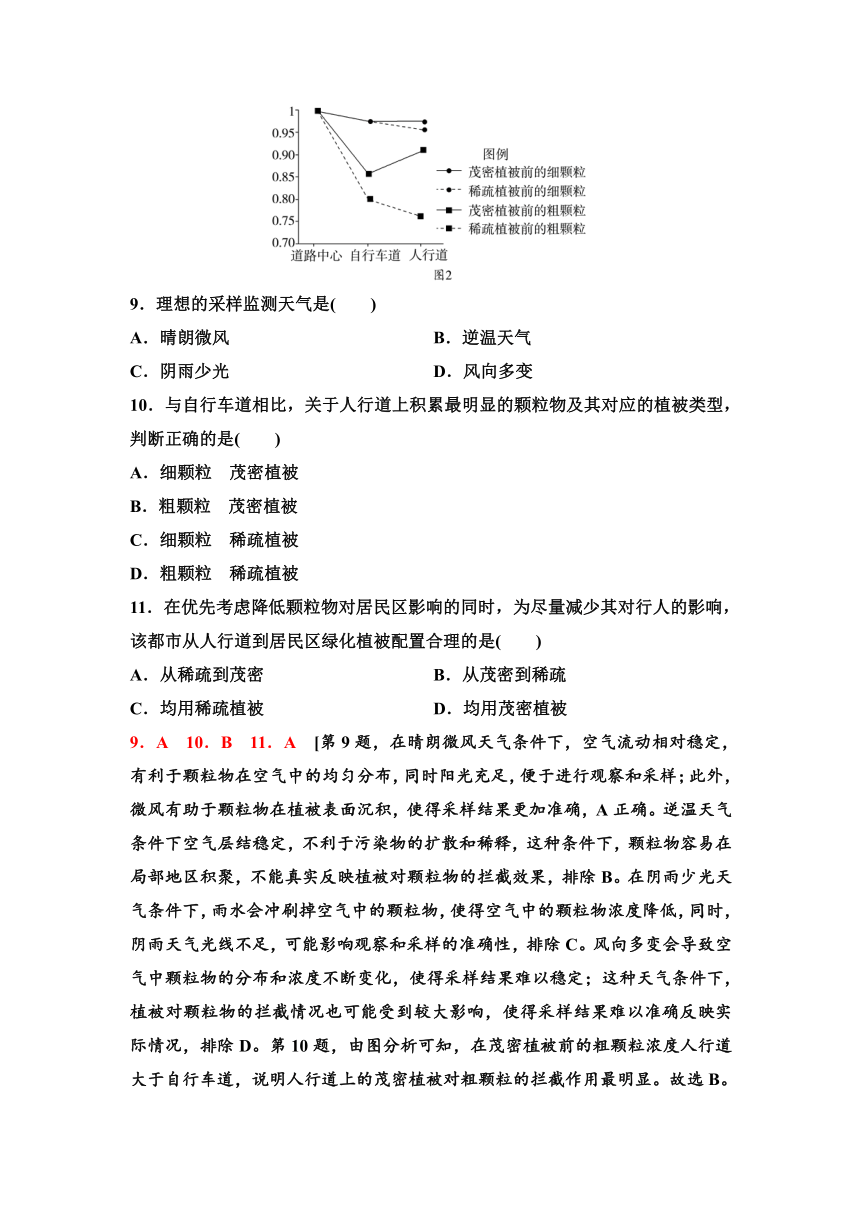

(2024·湖南卷)某大都市城市用地紧缺,道路与居民区距离较近,交通排放颗粒物对居民区有一定的影响,绿化植被可减轻此影响。在该都市采样监测发现,不同植被类型对颗粒物的拦截效果不同。图1示意采样监测区基本情况。图2显示道路中心、自行车道、人行道与道路中心的颗粒物浓度的比值。据此完成9~11题。

9.理想的采样监测天气是( )

A.晴朗微风 B.逆温天气

C.阴雨少光 D.风向多变

10.与自行车道相比,关于人行道上积累最明显的颗粒物及其对应的植被类型,判断正确的是( )

A.细颗粒 茂密植被

B.粗颗粒 茂密植被

C.细颗粒 稀疏植被

D.粗颗粒 稀疏植被

11.在优先考虑降低颗粒物对居民区影响的同时,为尽量减少其对行人的影响,该都市从人行道到居民区绿化植被配置合理的是( )

A.从稀疏到茂密 B.从茂密到稀疏

C.均用稀疏植被 D.均用茂密植被

9.A 10.B 11.A [第9题,在晴朗微风天气条件下,空气流动相对稳定,有利于颗粒物在空气中的均匀分布,同时阳光充足,便于进行观察和采样;此外,微风有助于颗粒物在植被表面沉积,使得采样结果更加准确,A正确。逆温天气条件下空气层结稳定,不利于污染物的扩散和稀释,这种条件下,颗粒物容易在局部地区积聚,不能真实反映植被对颗粒物的拦截效果,排除B。在阴雨少光天气条件下,雨水会冲刷掉空气中的颗粒物,使得空气中的颗粒物浓度降低,同时,阴雨天气光线不足,可能影响观察和采样的准确性,排除C。风向多变会导致空气中颗粒物的分布和浓度不断变化,使得采样结果难以稳定;这种天气条件下,植被对颗粒物的拦截情况也可能受到较大影响,使得采样结果难以准确反映实际情况,排除D。第10题,由图分析可知,在茂密植被前的粗颗粒浓度人行道大于自行车道,说明人行道上的茂密植被对粗颗粒的拦截作用最明显。故选B。

第11题,结合前面分析可知,人行道上积累最明显的颗粒物是粗颗粒,对应的植被类型是茂密植被,结合图1可推测出,茂密植被对粗颗粒物的拦截效果较为明显,颗粒物穿越茂密植被到达居民区的较少,但是会在人行道积聚,对人行道上的行人危害较为明显。结合图2可知,稀疏植被前的粗颗粒和细颗粒在人行道上密度均有所下降,因此为减小颗粒物对行人的影响,可以在靠近人行道的一侧植被区布局稀疏植被;为降低颗粒物对居民区的影响,应该在靠近居民区的一侧植被区布局茂密植被,因此该都市从人行道到居民区绿化植被合理的配置应该是从稀疏到茂密,故选A。]

(2024·湖南卷)美国西南部某河源的小型谷地,气候较干旱。该地品尼松生长缓慢,分枝点低,雨水下渗为其生长提供水源,外力作用会影响其生长状态。1905年后该地降水增多。下图示意谷底的品尼松生长演变过程,以及相应的年轮增长距平值。据此完成12~14题。

12.关于甲、乙两时期谷底品尼松的生长状态和影响其生长的外力作用,推断正确的是( )

A.甲时期生长较慢 沉积为主

B.甲时期生长较快 侵蚀为主

C.乙时期生长较快 沉积为主

D.乙时期生长较慢 侵蚀为主

13.在谷底冲沟附近,有部分品尼松树干下半部原有枝条消失,最可能是因为( )

A.常受干热风影响

B.土壤养分流失

C.曾被沉积物掩埋

D.遭受低温冻害

14.在乙时期,谷坡的品尼松年轮增长距平值与谷底的相反,可能原因是谷坡( )

A.降水增加改善了水分条件

B.坡面有利于阳光照射

C.地下水位上升加剧盐碱化

D.被侵蚀导致根系裸露

12.A 13.C 14.D [第12题,由图可知,甲时期谷底品尼松年轮增长距平值为负值,说明此时谷底品尼松生长较慢,乙时期年轮增长距平值为正值,说明此时谷底品尼松生长较快,排除B、D。甲时期沉积层Ⅱ的厚度增大较多,说明该地此时期以沉积作用为主;乙时期沉积层Ⅱ的厚度有所减小,同时有冲沟发育,说明该地此时期以侵蚀作用为主,A正确、C错误。第13题,由图可知,甲时期树干下半部枝条部分被沉积层Ⅱ掩埋,影响枝条正常发育,枝条逐渐与土层融为一体。乙时期树干旁边有冲沟发育,说明此时期以侵蚀作用为主,与土层融为一体的部分枝条也被侵蚀,导致品尼松下半部原有枝条消失,故选C。第14题,由题干可知,乙时期谷坡的品尼松年轮增长距平值与谷底的相反,而图中乙时期谷底品尼松年轮增长距平值为正值,说明此时谷坡品尼松年轮增长距平值为负值,谷坡品尼松生长速度较慢。结合前面分析可知,乙时期该地以侵蚀作用为主,因此最有可能是因为此时谷坡受侵蚀作用影响明显,谷坡上品尼松根系裸露,影响养分和水分的吸收,故选D。]

(2024·湖南卷)2019年9月17—18日西藏林芝地区出现了两次强降雨。研究表明,深入谷地的季风为该地降雨提供了充足的水汽,山谷风影响了降雨的时空变化,使降雨呈现明显的时段特征。下图示意两次强降雨时距地面10米处的风向与风速。据此完成15~16题。

15.第一次和第二次强降雨可能出现的时段分别为( )

A.17日00:00—01:00 18日12:00—13:00

B.17日07:00—08:00 18日12:00—13:00

C.17日22:00—23:00 18日01:00—02:00

D.17日13:00—14:00 18日00:00—01:00

16.两次强降雨时谷地风速差异显著,主要原因是( )

A.地形阻挡 B.东南风影响

C.气温变化 D.摩擦力作用

15.D 16.B [第15题, 观察两幅图的整体风向可知,第一次强降雨时图中风向整体呈现从谷底到谷坡的趋势,说明此时以谷风为主,应为白天;第二次强降雨时图中风向整体呈现从谷坡到谷底的趋势,说明此时以山风为主,应为夜晚。综上所述,选D。第16题,读图可知,第一次强降雨时主要吹东南风,为谷风,第二次强降雨时主要吹西北风,为山风。由材料可知,深入谷地的季风为该地降雨提供了充足的水汽。此时为9月份,该地季风主要为西南季风,西南风受谷地地形影响形成东南风,与白天的谷风风向一致,加强了第一次强降雨时的谷地风速,东南风与夜晚山风风向相反,使第二次强降雨时的风速减小,故选B。]

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

17.(2024·湖南卷) 阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

印度尼西亚的沙哇伦多是十九世纪末因荷兰人开采煤炭而兴起的一座城市,吸引了印度尼西亚不同地区、不同民族的人口迁入。随着该地区煤炭资源枯竭,城市发展陷入困境。为摆脱困境,该城市依托煤炭开采的遗产发展旅游业,逐渐成为印度尼西亚著名的采矿文化旅游城市。下图示意沙哇伦多城市发展生命周期。

(1)说明“煤炭开采”在该城市不同发展阶段的作用。(6分)

(2)该城市选择采矿文化旅游作为城市转型发展的方向,试分析其独特条件。(4分)

(3)指出该城市成功转型为采矿文化旅游城市所带来的好处。(6分)

[解析] 第(1)题,如下图:

第(2)题,由于该城市选择采矿文化旅游作为城市转型发展的方向,因此其独特条件应该是与采矿有密切关系的物质文化和精神文化条件。物质文化方面,煤炭开采遗留下矿井和各种设施、设备等与煤矿相关的工业遗产可作为独特的旅游资源;煤炭运输遗留的交通运输设施,既是独特的旅游资源,又为游客出行提供了便捷的交通。精神文化方面,作为荷兰殖民统治和掠夺资源的历史见证,利于了解本国的历史。第(3)题,可从经济、社会和生态等方面指出该城市成功转型为采矿文化旅游城市所带来的好处。经济方面,该城市由以煤炭开采为主的经济结构转型为以旅游服务业为主的经济结构,促进了城市产业结构优化和转型升级。社会方面,旅游业的发展,增加了就业机会。生态方面,减少了煤炭资源的开发利用,可降低环境污染,并促进能源结构优化,减少碳排放。

[答案] (1)兴起与繁荣期:煤炭资源的开发利用,吸引了大量人口迁入,促进了城市的形成和繁荣。衰退期:煤炭资源枯竭,相关企业倒闭,就业机会减少,出现了人口外迁现象,城市发展陷入低谷。再兴期:当地依托煤炭开采的遗产发展旅游业,就业机会增加,迁出人口回流,城市发展走出低谷。

(2)煤炭开采遗留下矿井和各种设施、设备;煤炭运输遗留的交通运输设施;荷兰殖民统治和掠夺资源的历史见证。

(3)促进城市产业结构优化和转型升级;增加就业机会;减少煤炭资源的开发利用,降低环境污染;促进能源结构优化,减少碳排放。

18.(2024·湖南卷)阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

湿地包括湖泊、沼泽、河流等类型。甲区域曾是里海的一部分,现为淡水湿地,有狭窄水道与里海相连。该湿地流域位于伊朗北部,年均降水量超过1 000毫米。据预测,21世纪60年代该湿地将全部变为沼泽。下图示意该湿地位置及湿地流域的土地利用状况。

(1)简述甲区域演变为淡水湿地的过程。(6分)

(2)推测从现在到21世纪60年代,该湿地类型结构的变化及主要原因。(6分)

(3)为减缓该湿地变成沼泽的速度,请提出可行的措施。(6分)

[解析] 第(1)题,读图可知,该湿地流域地势南高北低,河流源地有大片裸地,再由材料可知,该湿地流域年均降水量超过1 000毫米,故该湿地流域河流径流量较大,且挟沙能力较强,因而河水含沙量较大;河水挟带大量泥沙在里海南部边缘堆积,泥沙堆积形成的沙坝将甲区域与里海隔离,形成咸水湿地(类似潟湖),而河流带来大量淡水进入甲区域的咸水湿地,咸水不断通过沙坝处狭窄水道排入里海,经过水循环,咸水湿地逐渐淡化,成为现在的淡水湿地。第(2)题,由材料可知,湿地包括湖泊、沼泽、河流等类型。读图可知,目前,甲区域的湿地主要为湖泊和沼泽,从现在到21世纪60年代,河水挟带的大量泥沙将不断在低洼的湖泊中堆积,湖泊将淤积成为沼泽和河流,湖泊面积占比将减小,沼泽、河流面积占比将增加。第(3)题,由上题分析可知,湖泊淤积成为沼泽主要是因为河流挟带大量泥沙堆积,因此为减缓该地湿地变成沼泽的速度,应采取减少水土流失的相关生物措施、工程措施和社会措施等。生物措施方面,对裸地实施植树种草的相关措施,增加植被覆盖率;封坡育林育草,保护现有森林。工程措施方面,平整坡耕地,在缓坡修筑梯田,增加地表水下渗;在沟道打坝建库,拦泥蓄水。社会措施方面,制定保持水土的相关法律法规。

[答案] (1)河水挟带大量泥沙在里海南部边缘堆积形成沙坝,将甲区域与里海分隔开,形成咸水湿地(类似潟湖);河流汇聚的大量淡水进入甲区域的咸水湿地,咸水不断通过沙坝处狭窄水道排入里海;经过水循环,咸水湿地逐渐淡化,成为现在的淡水湿地。

(2)湖泊面积占比减小,沼泽、河流面积占比增加。原因:河水挟带的大量泥沙不断在低洼的湖泊中堆积,湖泊淤积成为沼泽和河流。

(3)在裸地上植树种草,增加植被覆盖率;封坡育林育草,保护现有森林;平整坡耕地,在缓坡修建梯田;在沟道打坝建库,拦泥蓄水;制定保持水土的相关法律法规。

19.(2024·湖南卷)阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

四川贡嘎山国家级自然保护区位于青藏高原东缘,野生动植物丰富,是国家级风景名胜区。中华斑羚和中华鬣羚是近缘物种,主要栖息地为针叶林和针阔混交林,在贡嘎山和秦岭均有分布。两物种日活动高峰都出现在清晨和傍晚,但中华鬣羚的活动早高峰早于中华斑羚,晚高峰晚于中华斑羚,且夜间活动强度高于中华斑羚。下图示意两物种在贡嘎山自然保护区主要栖息地的分布。

(1)两物种主要栖息地空间分布重叠程度较高且能共存,试分析其原因。(6分)

(2)与中华斑羚相比,中华鬣羚环境适应能力更强,请从其活动时间和空间的角度给出依据。(4分)

(3)判断中华斑羚主要栖息地在贡嘎山与秦岭分布的海拔高低,并分析原因。(4分)

(4)请从降低人类活动强度的角度,提出加强该保护区两物种保护的合理建议。(4分)

[解析] 第(1)题,根据题意可知,需要分别分析两物种主要栖息地空间分布重叠程度较高的原因和能共存的原因。由材料可知,中华斑羚和中华鬣羚是近缘物种,主要栖息地为针叶林和针阔混交林,栖息地相同且空间狭小,所以两物种的主要栖息地空间分布重叠程度较高。中华斑羚和中华鬣羚虽然都是食草动物,但中华鬣羚的活动早高峰早于中华斑羚,晚高峰晚于中华斑羚,说明两物种日活动早高峰和晚高峰均错开,争夺食物的概率较小,因而能共存。第(2)题,根据题目要求,需要从活动时间和空间的角度给出中华鬣羚环境适应能力较中华斑羚更强的依据。从活动时间的角度看,由材料可知,两物种日活动高峰虽然都出现在清晨和傍晚,但中华鬣羚夜间活动强度高于中华斑羚,因此中华鬣羚的日活动时间较中华斑羚长,且夜间活动强度大,对环境的适应能力更强。从活动空间的角度看,读图可知,除了两物种活动的重叠空间外,中华鬣羚活动空间跨纬度更广,且活动范围更大,对环境的适应能力更强。第(3)题,可从植被类型分布的角度判断中华斑羚主要栖息地在贡嘎山与秦岭分布的海拔高低和原因。由材料可知,中华斑羚主要栖息地为针叶林和针阔混交林,读图并结合所学知识可知,秦岭、贡嘎山位于中低纬度地区,针叶林和针阔混交林分布的海拔较高;纬度越高,同一自然带分布的海拔越低,因为秦岭纬度较贡嘎山略高,说明秦岭针叶林和针阔混交林分布海拔较贡嘎山低,因此,中华斑羚在秦岭分布的海拔较贡嘎山低。第(4)题,读图可知,有多个居民点分布在两物种所在的主要栖息地,因此要降低人类活动强度的影响需要降低人们的生产生活对环境的破坏。首先要禁止在保护区内扩大(农业)生产活动规模和新建道路、聚落等;其次,要创造条件,外迁保护区内的居民,降低人口密度;最后,严格控制风景名胜区的游客数量,降低旅游区的环境压力。

[答案] (1)中华斑羚和中华鬣羚都是食草动物,并且是近缘物种;两物种的主要栖息地都是针叶林和针阔混交林,活动空间相近且狭小;两物种日活动的早高峰和晚高峰均错开。

(2)中华鬣羚的夜间活动强度大,日活动时间较中华斑羚长;中华鬣羚分布的纬度范围较中华斑羚大,且活动范围更大。

(3)中华斑羚主要栖息地在贡嘎山与秦岭分布的海拔均较高,但在秦岭分布的海拔较贡嘎山略低。原因:针叶林和针阔混交林在中低纬度分布的海拔较高,并且秦岭纬度较贡嘎山高,针叶林和针阔混交林分布海拔较贡嘎山低。

(4)禁止在保护区内扩大(农业)生产活动规模和新建道路、聚落等;创造条件外迁保护区内的居民;严格控制风景名胜区游客数量。

地理

本试卷满分100分,考试时间75分钟。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

(2024·湖南卷)石牌镇地处汉江之滨,古时商贾云集,舟楫繁忙,南来北往的人们路过这里都会吃上一碗豆腐。该镇种植的黄豆富含微量元素,豆腐的制作工艺考究,口感独特。近年来,全镇半数以上劳动力在外从事豆制品加工及相关产业,“石牌豆腐郎”远近闻名。据此完成1~3题。

1.古时石牌镇豆腐声名远播,主要得益于( )

A.历史悠久 B.交通便利

C.宣传有力 D.物美价廉

2.当前有些“石牌豆腐郎”将豆制品加工企业迁回家乡发展,看重的是该镇的( )

①产业基础 ②人才优势 ③劳动力数量 ④市场需求

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

3.随着产业规模的扩大,为保障“石牌豆腐”品质,可采取的有效举措是( )

A.采购外地大豆 B.开发新产品

C.制定技术标准 D.举办文化节

1.B 2.A 3.C [第1题,题干中限定的时间点是“古时”,中心问题是“声名远播的原因”。历史悠久、宣传有力和物美价廉都有助于提高石牌豆腐的知名度,但说历史悠久不符合“古时”时间要求,宣传有力和物美价廉在材料中均没有体现,故A、C、D排除。从材料中“石牌镇地处汉江之滨,古时商贾云集,舟楫繁忙”可以看出,石牌镇处于水运的重要节点,交通便利,南来北往的人们路过石牌镇时都会食用当地豆腐,从而使得古时石牌豆腐能够声名远播,故B正确。第2题,读材料可知,石牌镇豆腐历史悠久,远近闻名,产业基础较好,有助于吸引豆制品加工企业在此集聚,①正确;全镇半数以上劳动力从事豆制品加工和相关产业,能为豆制品加工企业提供充足的专业技术人才,②正确;材料中未提及石牌镇人口数量,因而劳动力数量多少和市场需求未能体现,③④排除。故选A。第3题,采购外地大豆,可以保障石牌豆腐生产原料的供应,开发新产品有利于适应市场多样化需求,举办文化节有助于石牌豆腐的宣传和产业融合,但是以上措施均对保障品质没有直接影响,A、B、D不符合题目要求;随着产业规模扩大,石牌豆腐产量不断增加,通过制定统一的技术标准,有助于在高产的同时保障石牌豆腐的品质,C正确。]

(2024·湖南卷)某学者以2010年常住人口为基础,在不考虑城乡人口迁移的条件下,测算出2020年我国乡村各年龄段常住人口数量。下图示意2020年我国乡村常住人口的测算结果与统计结果。据此完成4~5题。

4.测算人口数量与统计人口数量差异最显著的年龄段及该年龄段两者数量差异形成的原因是( )

A.15—21岁 人口自然增长慢

B.36—42岁 人口自然增长慢

C.15—21岁 人口净流出量高

D.36—42岁 人口净流出量高

5.图示统计人口的年龄结构可能会给乡村振兴带来的影响是( )

①阻碍农民增收 ②造成生态破坏 ③导致乡愁淡化 ④增加耕地撂荒

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

4.C 5.D [第4题,据图粗略估算,15—21岁测算人口约800万,统计人口约300万,相差约500万,36—42岁测算人口约800万,统计人口约500万,相差约300万,故测算人口数量与统计人口数量差异最显著的年龄段为15—21岁,B、D错误;读材料可知,图示测算人口数量未考虑人口迁移,所以实际统计人口与测算人口之间存在数量差异的原因很可能是人口净流出。如果受人口自然增长影响,测算人口数量应该与统计人口数量相差较小,故A错误、C正确。第5题,读图可知,整体上在0—60岁的年龄阶段,测算人口数量与统计人口数量之间的数量差异较大,结合上题分析可知,此年龄阶段的人口迁出较多。而0—14岁正处于成长期,此年龄阶段的人口迁出会影响其对家乡的认知和归属感,易导致乡愁淡化,③正确;15—60岁年龄阶段的人口迁出会造成农村劳动力缺失,增加耕地撂荒,④正确。故选D。]

(2024·湖南卷)山西省新绛县西庄村附近盛产青石,自宋代以来形成了以石雕加工为主的传统手工业。为保持行业的家族垄断优势,当地主要采取子承父业的技艺传承方式。近年来,在政府扶持下,西庄村规划建设了石雕工业园。下图示意农耕时代西庄村石雕生产的空间次序。据此完成6~8题。

6.西庄村形成图示空间次序,是因为( )

A.地形地势 B.河流分布

C.生产流程 D.宗族关系

7.“精雕”选择在以厅堂为中心的院落中进行,主要是为了( )

A.石材堆放 B.陈列展览

C.技艺保密 D.交流合作

8.该村石雕生产由分散的家庭作坊集聚到工业园,有利于( )

①形成合理的功能分区 ②融合生产和生活空间

③限制生态空间的扩张 ④营造良好的人居环境

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

6.C 7.C 8.B [第6题,由图可知,在马首山上——采石,山坡——转运,石雕场——选材、切割,水池——清洗,空地——粗雕、打磨,院落——创作、精雕、传授。在聚落空间层面,以生产流程为导向,形成一系列不同功能的场所空间,在不同的空间进行不同的生产流程,呈现出系统的生产空间链条。故选项C正确。第7题,由材料可知,为保持行业的家族垄断优势,当地主要采取子承父业的技艺传承方式。庭院大多是以家庭为单位,所以“精雕”和“传授”选择在以厅堂为中心的院落中进行,主要是为了技艺保密,而不是交流合作,C正确、D错误。庭院面积小,石材堆放和陈列展览需要面积更大的地方,A、B错误。第8题,在工业园的集聚效应下,石雕生产的不同环节和阶段可以得到更为细致的划分和布局,形成清晰的功能分区,这不仅提高了生产效率,也方便了管理和监督,有利于石雕产业的可持续发展,①正确。通过工业园区的建设,可以统一规划和管理石雕生产的废水、废气、废渣等污染物的排放,减轻对周边环境的影响;同时,石雕从居民庭院中迁走,可以为居民营造一个更为宜居的生活空间,④正确。工业园是把生产和生活空间分离而不是融合,②错误。生态空间扩张旨在保护自然环境和生态系统,确保生态环境的可持续发展,建立工业园有利于石雕产业和生态环境的可持续发展,③错误。故选B。]

(2024·湖南卷)某大都市城市用地紧缺,道路与居民区距离较近,交通排放颗粒物对居民区有一定的影响,绿化植被可减轻此影响。在该都市采样监测发现,不同植被类型对颗粒物的拦截效果不同。图1示意采样监测区基本情况。图2显示道路中心、自行车道、人行道与道路中心的颗粒物浓度的比值。据此完成9~11题。

9.理想的采样监测天气是( )

A.晴朗微风 B.逆温天气

C.阴雨少光 D.风向多变

10.与自行车道相比,关于人行道上积累最明显的颗粒物及其对应的植被类型,判断正确的是( )

A.细颗粒 茂密植被

B.粗颗粒 茂密植被

C.细颗粒 稀疏植被

D.粗颗粒 稀疏植被

11.在优先考虑降低颗粒物对居民区影响的同时,为尽量减少其对行人的影响,该都市从人行道到居民区绿化植被配置合理的是( )

A.从稀疏到茂密 B.从茂密到稀疏

C.均用稀疏植被 D.均用茂密植被

9.A 10.B 11.A [第9题,在晴朗微风天气条件下,空气流动相对稳定,有利于颗粒物在空气中的均匀分布,同时阳光充足,便于进行观察和采样;此外,微风有助于颗粒物在植被表面沉积,使得采样结果更加准确,A正确。逆温天气条件下空气层结稳定,不利于污染物的扩散和稀释,这种条件下,颗粒物容易在局部地区积聚,不能真实反映植被对颗粒物的拦截效果,排除B。在阴雨少光天气条件下,雨水会冲刷掉空气中的颗粒物,使得空气中的颗粒物浓度降低,同时,阴雨天气光线不足,可能影响观察和采样的准确性,排除C。风向多变会导致空气中颗粒物的分布和浓度不断变化,使得采样结果难以稳定;这种天气条件下,植被对颗粒物的拦截情况也可能受到较大影响,使得采样结果难以准确反映实际情况,排除D。第10题,由图分析可知,在茂密植被前的粗颗粒浓度人行道大于自行车道,说明人行道上的茂密植被对粗颗粒的拦截作用最明显。故选B。

第11题,结合前面分析可知,人行道上积累最明显的颗粒物是粗颗粒,对应的植被类型是茂密植被,结合图1可推测出,茂密植被对粗颗粒物的拦截效果较为明显,颗粒物穿越茂密植被到达居民区的较少,但是会在人行道积聚,对人行道上的行人危害较为明显。结合图2可知,稀疏植被前的粗颗粒和细颗粒在人行道上密度均有所下降,因此为减小颗粒物对行人的影响,可以在靠近人行道的一侧植被区布局稀疏植被;为降低颗粒物对居民区的影响,应该在靠近居民区的一侧植被区布局茂密植被,因此该都市从人行道到居民区绿化植被合理的配置应该是从稀疏到茂密,故选A。]

(2024·湖南卷)美国西南部某河源的小型谷地,气候较干旱。该地品尼松生长缓慢,分枝点低,雨水下渗为其生长提供水源,外力作用会影响其生长状态。1905年后该地降水增多。下图示意谷底的品尼松生长演变过程,以及相应的年轮增长距平值。据此完成12~14题。

12.关于甲、乙两时期谷底品尼松的生长状态和影响其生长的外力作用,推断正确的是( )

A.甲时期生长较慢 沉积为主

B.甲时期生长较快 侵蚀为主

C.乙时期生长较快 沉积为主

D.乙时期生长较慢 侵蚀为主

13.在谷底冲沟附近,有部分品尼松树干下半部原有枝条消失,最可能是因为( )

A.常受干热风影响

B.土壤养分流失

C.曾被沉积物掩埋

D.遭受低温冻害

14.在乙时期,谷坡的品尼松年轮增长距平值与谷底的相反,可能原因是谷坡( )

A.降水增加改善了水分条件

B.坡面有利于阳光照射

C.地下水位上升加剧盐碱化

D.被侵蚀导致根系裸露

12.A 13.C 14.D [第12题,由图可知,甲时期谷底品尼松年轮增长距平值为负值,说明此时谷底品尼松生长较慢,乙时期年轮增长距平值为正值,说明此时谷底品尼松生长较快,排除B、D。甲时期沉积层Ⅱ的厚度增大较多,说明该地此时期以沉积作用为主;乙时期沉积层Ⅱ的厚度有所减小,同时有冲沟发育,说明该地此时期以侵蚀作用为主,A正确、C错误。第13题,由图可知,甲时期树干下半部枝条部分被沉积层Ⅱ掩埋,影响枝条正常发育,枝条逐渐与土层融为一体。乙时期树干旁边有冲沟发育,说明此时期以侵蚀作用为主,与土层融为一体的部分枝条也被侵蚀,导致品尼松下半部原有枝条消失,故选C。第14题,由题干可知,乙时期谷坡的品尼松年轮增长距平值与谷底的相反,而图中乙时期谷底品尼松年轮增长距平值为正值,说明此时谷坡品尼松年轮增长距平值为负值,谷坡品尼松生长速度较慢。结合前面分析可知,乙时期该地以侵蚀作用为主,因此最有可能是因为此时谷坡受侵蚀作用影响明显,谷坡上品尼松根系裸露,影响养分和水分的吸收,故选D。]

(2024·湖南卷)2019年9月17—18日西藏林芝地区出现了两次强降雨。研究表明,深入谷地的季风为该地降雨提供了充足的水汽,山谷风影响了降雨的时空变化,使降雨呈现明显的时段特征。下图示意两次强降雨时距地面10米处的风向与风速。据此完成15~16题。

15.第一次和第二次强降雨可能出现的时段分别为( )

A.17日00:00—01:00 18日12:00—13:00

B.17日07:00—08:00 18日12:00—13:00

C.17日22:00—23:00 18日01:00—02:00

D.17日13:00—14:00 18日00:00—01:00

16.两次强降雨时谷地风速差异显著,主要原因是( )

A.地形阻挡 B.东南风影响

C.气温变化 D.摩擦力作用

15.D 16.B [第15题, 观察两幅图的整体风向可知,第一次强降雨时图中风向整体呈现从谷底到谷坡的趋势,说明此时以谷风为主,应为白天;第二次强降雨时图中风向整体呈现从谷坡到谷底的趋势,说明此时以山风为主,应为夜晚。综上所述,选D。第16题,读图可知,第一次强降雨时主要吹东南风,为谷风,第二次强降雨时主要吹西北风,为山风。由材料可知,深入谷地的季风为该地降雨提供了充足的水汽。此时为9月份,该地季风主要为西南季风,西南风受谷地地形影响形成东南风,与白天的谷风风向一致,加强了第一次强降雨时的谷地风速,东南风与夜晚山风风向相反,使第二次强降雨时的风速减小,故选B。]

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

17.(2024·湖南卷) 阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

印度尼西亚的沙哇伦多是十九世纪末因荷兰人开采煤炭而兴起的一座城市,吸引了印度尼西亚不同地区、不同民族的人口迁入。随着该地区煤炭资源枯竭,城市发展陷入困境。为摆脱困境,该城市依托煤炭开采的遗产发展旅游业,逐渐成为印度尼西亚著名的采矿文化旅游城市。下图示意沙哇伦多城市发展生命周期。

(1)说明“煤炭开采”在该城市不同发展阶段的作用。(6分)

(2)该城市选择采矿文化旅游作为城市转型发展的方向,试分析其独特条件。(4分)

(3)指出该城市成功转型为采矿文化旅游城市所带来的好处。(6分)

[解析] 第(1)题,如下图:

第(2)题,由于该城市选择采矿文化旅游作为城市转型发展的方向,因此其独特条件应该是与采矿有密切关系的物质文化和精神文化条件。物质文化方面,煤炭开采遗留下矿井和各种设施、设备等与煤矿相关的工业遗产可作为独特的旅游资源;煤炭运输遗留的交通运输设施,既是独特的旅游资源,又为游客出行提供了便捷的交通。精神文化方面,作为荷兰殖民统治和掠夺资源的历史见证,利于了解本国的历史。第(3)题,可从经济、社会和生态等方面指出该城市成功转型为采矿文化旅游城市所带来的好处。经济方面,该城市由以煤炭开采为主的经济结构转型为以旅游服务业为主的经济结构,促进了城市产业结构优化和转型升级。社会方面,旅游业的发展,增加了就业机会。生态方面,减少了煤炭资源的开发利用,可降低环境污染,并促进能源结构优化,减少碳排放。

[答案] (1)兴起与繁荣期:煤炭资源的开发利用,吸引了大量人口迁入,促进了城市的形成和繁荣。衰退期:煤炭资源枯竭,相关企业倒闭,就业机会减少,出现了人口外迁现象,城市发展陷入低谷。再兴期:当地依托煤炭开采的遗产发展旅游业,就业机会增加,迁出人口回流,城市发展走出低谷。

(2)煤炭开采遗留下矿井和各种设施、设备;煤炭运输遗留的交通运输设施;荷兰殖民统治和掠夺资源的历史见证。

(3)促进城市产业结构优化和转型升级;增加就业机会;减少煤炭资源的开发利用,降低环境污染;促进能源结构优化,减少碳排放。

18.(2024·湖南卷)阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

湿地包括湖泊、沼泽、河流等类型。甲区域曾是里海的一部分,现为淡水湿地,有狭窄水道与里海相连。该湿地流域位于伊朗北部,年均降水量超过1 000毫米。据预测,21世纪60年代该湿地将全部变为沼泽。下图示意该湿地位置及湿地流域的土地利用状况。

(1)简述甲区域演变为淡水湿地的过程。(6分)

(2)推测从现在到21世纪60年代,该湿地类型结构的变化及主要原因。(6分)

(3)为减缓该湿地变成沼泽的速度,请提出可行的措施。(6分)

[解析] 第(1)题,读图可知,该湿地流域地势南高北低,河流源地有大片裸地,再由材料可知,该湿地流域年均降水量超过1 000毫米,故该湿地流域河流径流量较大,且挟沙能力较强,因而河水含沙量较大;河水挟带大量泥沙在里海南部边缘堆积,泥沙堆积形成的沙坝将甲区域与里海隔离,形成咸水湿地(类似潟湖),而河流带来大量淡水进入甲区域的咸水湿地,咸水不断通过沙坝处狭窄水道排入里海,经过水循环,咸水湿地逐渐淡化,成为现在的淡水湿地。第(2)题,由材料可知,湿地包括湖泊、沼泽、河流等类型。读图可知,目前,甲区域的湿地主要为湖泊和沼泽,从现在到21世纪60年代,河水挟带的大量泥沙将不断在低洼的湖泊中堆积,湖泊将淤积成为沼泽和河流,湖泊面积占比将减小,沼泽、河流面积占比将增加。第(3)题,由上题分析可知,湖泊淤积成为沼泽主要是因为河流挟带大量泥沙堆积,因此为减缓该地湿地变成沼泽的速度,应采取减少水土流失的相关生物措施、工程措施和社会措施等。生物措施方面,对裸地实施植树种草的相关措施,增加植被覆盖率;封坡育林育草,保护现有森林。工程措施方面,平整坡耕地,在缓坡修筑梯田,增加地表水下渗;在沟道打坝建库,拦泥蓄水。社会措施方面,制定保持水土的相关法律法规。

[答案] (1)河水挟带大量泥沙在里海南部边缘堆积形成沙坝,将甲区域与里海分隔开,形成咸水湿地(类似潟湖);河流汇聚的大量淡水进入甲区域的咸水湿地,咸水不断通过沙坝处狭窄水道排入里海;经过水循环,咸水湿地逐渐淡化,成为现在的淡水湿地。

(2)湖泊面积占比减小,沼泽、河流面积占比增加。原因:河水挟带的大量泥沙不断在低洼的湖泊中堆积,湖泊淤积成为沼泽和河流。

(3)在裸地上植树种草,增加植被覆盖率;封坡育林育草,保护现有森林;平整坡耕地,在缓坡修建梯田;在沟道打坝建库,拦泥蓄水;制定保持水土的相关法律法规。

19.(2024·湖南卷)阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

四川贡嘎山国家级自然保护区位于青藏高原东缘,野生动植物丰富,是国家级风景名胜区。中华斑羚和中华鬣羚是近缘物种,主要栖息地为针叶林和针阔混交林,在贡嘎山和秦岭均有分布。两物种日活动高峰都出现在清晨和傍晚,但中华鬣羚的活动早高峰早于中华斑羚,晚高峰晚于中华斑羚,且夜间活动强度高于中华斑羚。下图示意两物种在贡嘎山自然保护区主要栖息地的分布。

(1)两物种主要栖息地空间分布重叠程度较高且能共存,试分析其原因。(6分)

(2)与中华斑羚相比,中华鬣羚环境适应能力更强,请从其活动时间和空间的角度给出依据。(4分)

(3)判断中华斑羚主要栖息地在贡嘎山与秦岭分布的海拔高低,并分析原因。(4分)

(4)请从降低人类活动强度的角度,提出加强该保护区两物种保护的合理建议。(4分)

[解析] 第(1)题,根据题意可知,需要分别分析两物种主要栖息地空间分布重叠程度较高的原因和能共存的原因。由材料可知,中华斑羚和中华鬣羚是近缘物种,主要栖息地为针叶林和针阔混交林,栖息地相同且空间狭小,所以两物种的主要栖息地空间分布重叠程度较高。中华斑羚和中华鬣羚虽然都是食草动物,但中华鬣羚的活动早高峰早于中华斑羚,晚高峰晚于中华斑羚,说明两物种日活动早高峰和晚高峰均错开,争夺食物的概率较小,因而能共存。第(2)题,根据题目要求,需要从活动时间和空间的角度给出中华鬣羚环境适应能力较中华斑羚更强的依据。从活动时间的角度看,由材料可知,两物种日活动高峰虽然都出现在清晨和傍晚,但中华鬣羚夜间活动强度高于中华斑羚,因此中华鬣羚的日活动时间较中华斑羚长,且夜间活动强度大,对环境的适应能力更强。从活动空间的角度看,读图可知,除了两物种活动的重叠空间外,中华鬣羚活动空间跨纬度更广,且活动范围更大,对环境的适应能力更强。第(3)题,可从植被类型分布的角度判断中华斑羚主要栖息地在贡嘎山与秦岭分布的海拔高低和原因。由材料可知,中华斑羚主要栖息地为针叶林和针阔混交林,读图并结合所学知识可知,秦岭、贡嘎山位于中低纬度地区,针叶林和针阔混交林分布的海拔较高;纬度越高,同一自然带分布的海拔越低,因为秦岭纬度较贡嘎山略高,说明秦岭针叶林和针阔混交林分布海拔较贡嘎山低,因此,中华斑羚在秦岭分布的海拔较贡嘎山低。第(4)题,读图可知,有多个居民点分布在两物种所在的主要栖息地,因此要降低人类活动强度的影响需要降低人们的生产生活对环境的破坏。首先要禁止在保护区内扩大(农业)生产活动规模和新建道路、聚落等;其次,要创造条件,外迁保护区内的居民,降低人口密度;最后,严格控制风景名胜区的游客数量,降低旅游区的环境压力。

[答案] (1)中华斑羚和中华鬣羚都是食草动物,并且是近缘物种;两物种的主要栖息地都是针叶林和针阔混交林,活动空间相近且狭小;两物种日活动的早高峰和晚高峰均错开。

(2)中华鬣羚的夜间活动强度大,日活动时间较中华斑羚长;中华鬣羚分布的纬度范围较中华斑羚大,且活动范围更大。

(3)中华斑羚主要栖息地在贡嘎山与秦岭分布的海拔均较高,但在秦岭分布的海拔较贡嘎山略低。原因:针叶林和针阔混交林在中低纬度分布的海拔较高,并且秦岭纬度较贡嘎山高,针叶林和针阔混交林分布海拔较贡嘎山低。

(4)禁止在保护区内扩大(农业)生产活动规模和新建道路、聚落等;创造条件外迁保护区内的居民;严格控制风景名胜区游客数量。

同课章节目录