山东省2024年普通高中学业水平等级考试--地理(解析版)

文档属性

| 名称 | 山东省2024年普通高中学业水平等级考试--地理(解析版) |

|

|

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

山东省2024年普通高中学业水平等级考试

地理

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。

平贝(下图)是一种鳞茎入药的名贵中药材,生长周期长,种植投入大。黑龙江省铁力市H村平贝种植历史悠久。在起收平贝后,村民将大鳞茎出售、中小鳞茎作为种茎分级分区栽植,实现逐年轮流起收。起收的鳞茎附着大量泥土,过去村民常在河中手工清洗鳞茎。近年来H村新建了沉淀式自动清洗场,将清洗鳞茎后沉淀的泥土重新还田。在H村的带动下,铁力市已成为全国最大的平贝栽培和集散基地。据此完成1~3题。

1.“逐年轮流起收”的主要目的是( )

A.减少产品损耗 B.应对市场风险

C.保护种质资源 D.降低劳动投入

2.与传统清洗方式相比,采用沉淀式自动方式清洗鳞茎有利于( )

A.提高清洗效果 B.减少清洗工序

C.保持土壤肥力 D.提高产品品质

3.为打造全国平贝产业高地,铁力市宜重点布局( )

A.医疗器械企业 B.医药制造企业

C.食品加工企业 D.农机装备企业

1.B 2.C 3.B [第1题,根据材料可知,平贝生长周期长,种植投入大,在起收平贝后,村民将大鳞茎出售、中小鳞茎作为种茎进行分级分区栽植,这种栽培方式有利于平贝稳产,可以较好地应对市场风险,B正确。“逐年轮流起收”不会减少产品的损耗,但会加大劳动力的投入,A、D错误。保护种质资源主要有搜集、整理、鉴定、保护、保存、合理利用和建立生态保护区等方法,村民种植平贝主要用于售卖,与保护种质资源关系较小,C错误。第2题,根据材料可知,与传统的清洗方式相比,采用沉淀式自动方式清洗鳞茎,可以将清洗后沉淀的泥土重新还田,有利于保持土壤肥力,C正确。从材料中无法得知沉淀式自动方式清洗比传统清洗方式效果更好,A错误。沉淀式自动方式清洗不会减少清洗工序,B错误。清洗方式与产品的品质关联较小,D错误。第3题,根据材料可知,平贝是一种名贵中药材,因此为打造全国平贝产业高地,应利用平贝发展医药制造企业,延长平贝产业链,增加其附加值,B正确。医疗器械企业属于制造业,与平贝的相关性较小,A错误。平贝的用途主要为药用,与食品行业关联性不大,C错误。平贝生长周期长,种植投入大,主要靠人力进行精细化培育,农机装备使用较少,D错误。]

莱茵河是欧洲的“黄金水道”,其上游的莱茵瀑布是欧洲流量最大的瀑布。位于莱茵瀑布附近的商业小镇沙夫豪森于1045年建城。瑞士制表业始于16世纪中叶,长期以手工作坊方式生产钟表。1868年,一名美国制表师在沙夫豪森创办了瑞士最早期的机械制表工厂——W厂,产品主要销往美国。如今W厂的钟表已成为知名产品。据此完成4~5题。

4.商业小镇沙夫豪森的兴起最可能缘于( )

A.行政管理需求 B.金融服务需求

C.观光旅游需求 D.货物转运需求

5.1868年,W厂选址在沙夫豪森的主要影响因素是( )

A.劳动力 B.市场

C.原材料 D.交通

4.D 5.A [第4题,由材料可知,位于莱茵瀑布附近的商业小镇沙夫豪森于1045年建城,且莱茵河又是欧洲的“黄金水道”,所以推测当时小镇可能是因货物转运需求而兴起,D正确;从材料信息无法确认小镇兴起是否缘于行政管理的需求,A错误;金融服务需求一般出现在经济繁荣地区,B错误;对于城镇的建立,一般是基于某种必需的功能,观光旅游并不是小镇建立的最根本需求,C错误。第5题,根据材料可知,瑞士制表业始于16世纪中叶,长期以手工作坊方式生产钟表,可以为钟表厂提供比较熟练的高技能劳动力,A正确;产品主要销往美国,主要市场并不在小镇,B错误;钟表所需材料较少,且材料没有体现原材料的相关信息,C错误;对于工厂来说,便利的交通条件是必备区位条件,小镇位于莱茵河附近,交通是其优势条件,但对于钟表厂来说,产品对时效性要求较弱,因此交通并不是主要影响因素,D错误。]

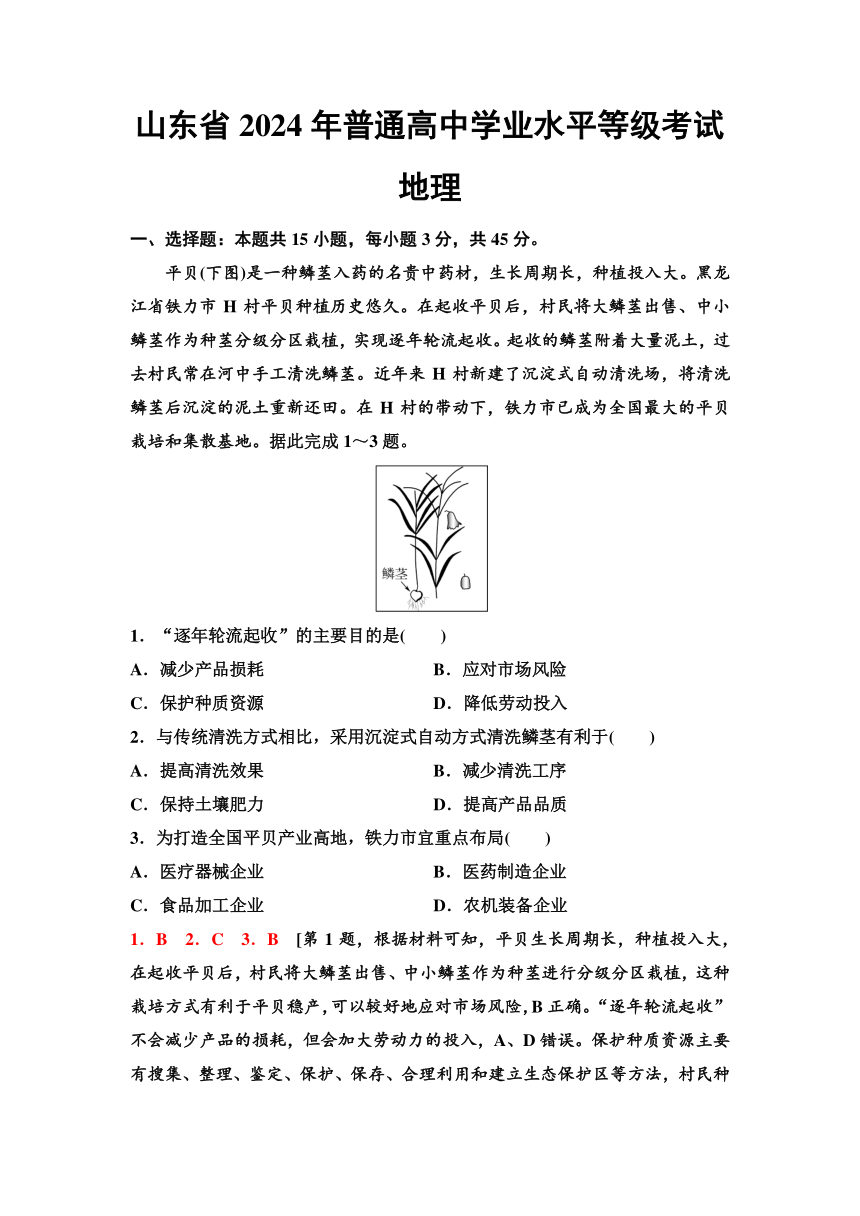

小明暑假乘船到F岛旅游。下船后,小明发现太阳当空,周围的人却“没有”影子,他记录了当时的时间为北京时间8月21日00:04。当地时间下午,小明从F岛乘船去往某岛屿观光,途中发现游船甲板中心处旗杆的影子多数时间指向船行进的方向。下图示意F岛及其周边区域。据此完成6~7题。

6.F岛的位置可能是( )

A.12°N,61°W B.12°N,121°W

C.20°N,61°W D.20°N,121°W

7.当地时间下午,小明去往的岛屿最可能是( )

A.甲岛 B.乙岛

C.丙岛 D.丁岛

6.A 7.C [第6题,北京时间8月21日00:04,F岛太阳当空,但周围的人“没有”影子,说明当地正值正午,太阳直射。北京时间(东八区区时)为00:04,F岛正值正午,地方时为12:00,根据地方时的计算公式,可知当地的经度为61°W;8月21日,太阳直射点的纬度大致为12°N,故选A。第7题,8月21日太阳直射点位于北半球,北半球(除极昼地区外)东北日出,西北日落。由材料可知,当天太阳直射F岛,故F岛当天太阳视运动轨迹为东北—天顶—西北。小明当地时间下午从F岛乘船去某岛屿观光,下午太阳位于西北,影子指向东南,故船行进方向为东南,小明去往的岛屿最可能为丙岛,C正确,A、B、D错误。]

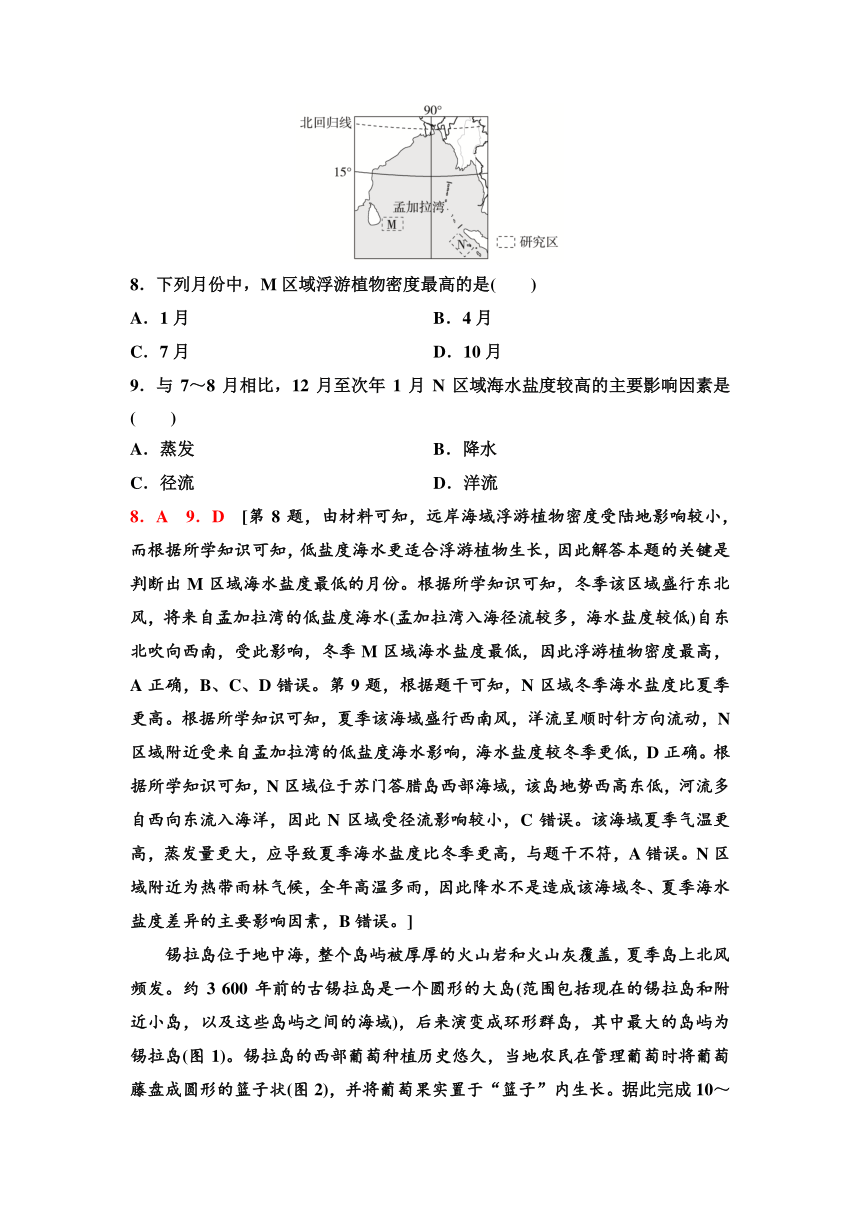

海洋浮游植物密度的空间分布与海水性质、营养盐等环境因子密切相关。远岸海域浮游植物密度受陆地影响较小。下图示意孟加拉湾及其周边区域。据此完成8~9题。

8.下列月份中,M区域浮游植物密度最高的是( )

A.1月 B.4月

C.7月 D.10月

9.与7~8月相比,12月至次年1月N区域海水盐度较高的主要影响因素是( )

A.蒸发 B.降水

C.径流 D.洋流

8.A 9.D [第8题,由材料可知,远岸海域浮游植物密度受陆地影响较小,而根据所学知识可知,低盐度海水更适合浮游植物生长,因此解答本题的关键是判断出M区域海水盐度最低的月份。根据所学知识可知,冬季该区域盛行东北风,将来自孟加拉湾的低盐度海水(孟加拉湾入海径流较多,海水盐度较低)自东北吹向西南,受此影响,冬季M区域海水盐度最低,因此浮游植物密度最高,A正确,B、C、D错误。第9题,根据题干可知,N区域冬季海水盐度比夏季更高。根据所学知识可知,夏季该海域盛行西南风,洋流呈顺时针方向流动,N区域附近受来自孟加拉湾的低盐度海水影响,海水盐度较冬季更低,D正确。根据所学知识可知,N区域位于苏门答腊岛西部海域,该岛地势西高东低,河流多自西向东流入海洋,因此N区域受径流影响较小,C错误。该海域夏季气温更高,蒸发量更大,应导致夏季海水盐度比冬季更高,与题干不符,A错误。N区域附近为热带雨林气候,全年高温多雨,因此降水不是造成该海域冬、夏季海水盐度差异的主要影响因素,B错误。]

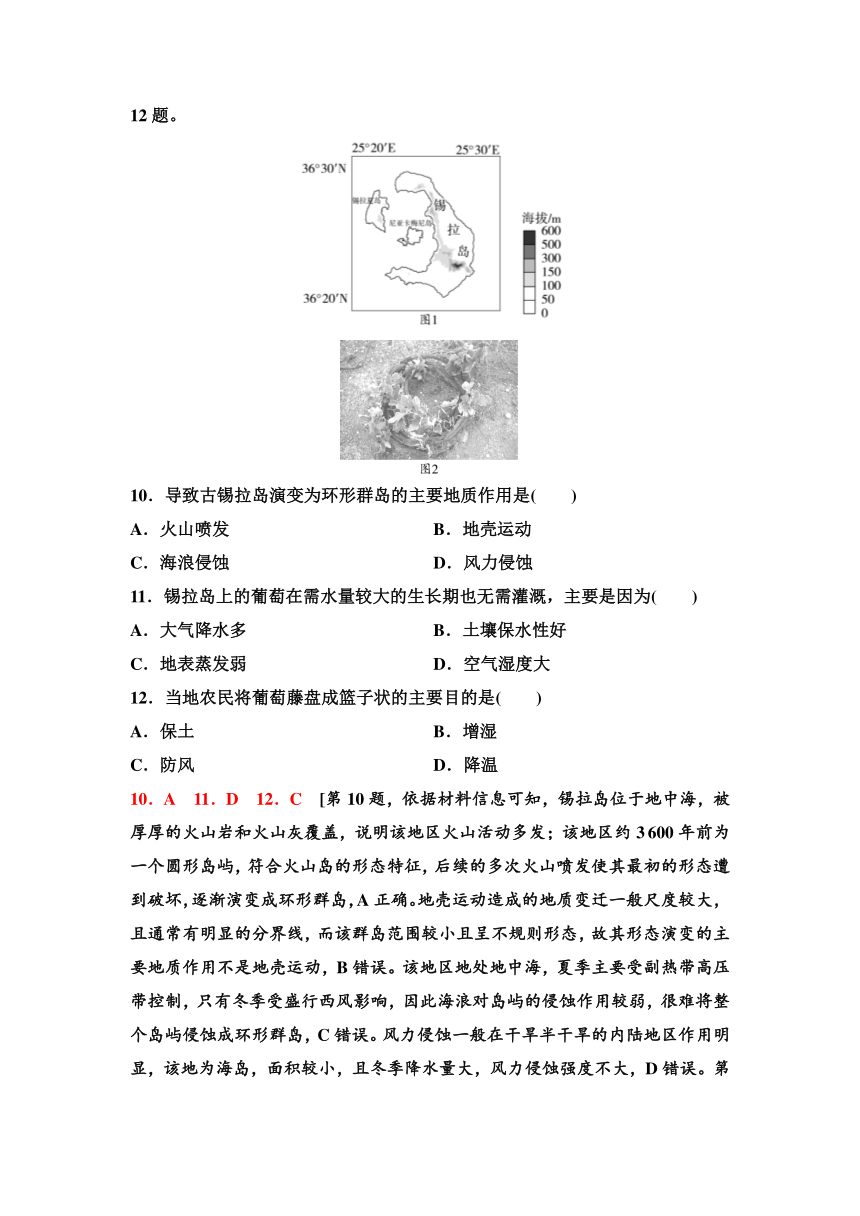

锡拉岛位于地中海,整个岛屿被厚厚的火山岩和火山灰覆盖,夏季岛上北风频发。约3 600年前的古锡拉岛是一个圆形的大岛(范围包括现在的锡拉岛和附近小岛,以及这些岛屿之间的海域),后来演变成环形群岛,其中最大的岛屿为锡拉岛(图1)。锡拉岛的西部葡萄种植历史悠久,当地农民在管理葡萄时将葡萄藤盘成圆形的篮子状(图2),并将葡萄果实置于“篮子”内生长。据此完成10~12题。

10.导致古锡拉岛演变为环形群岛的主要地质作用是( )

A.火山喷发 B.地壳运动

C.海浪侵蚀 D.风力侵蚀

11.锡拉岛上的葡萄在需水量较大的生长期也无需灌溉,主要是因为( )

A.大气降水多 B.土壤保水性好

C.地表蒸发弱 D.空气湿度大

12.当地农民将葡萄藤盘成篮子状的主要目的是( )

A.保土 B.增湿

C.防风 D.降温

10.A 11.D 12.C [第10题,依据材料信息可知,锡拉岛位于地中海,被厚厚的火山岩和火山灰覆盖,说明该地区火山活动多发;该地区约3 600年前为一个圆形岛屿,符合火山岛的形态特征,后续的多次火山喷发使其最初的形态遭到破坏,逐渐演变成环形群岛,A正确。地壳运动造成的地质变迁一般尺度较大,且通常有明显的分界线,而该群岛范围较小且呈不规则形态,故其形态演变的主要地质作用不是地壳运动,B错误。该地区地处地中海,夏季主要受副热带高压带控制,只有冬季受盛行西风影响,因此海浪对岛屿的侵蚀作用较弱,很难将整个岛屿侵蚀成环形群岛,C错误。风力侵蚀一般在干旱半干旱的内陆地区作用明显,该地为海岛,面积较小,且冬季降水量大,风力侵蚀强度不大,D错误。第11题,由所学知识可知,葡萄需水量较大的生长期主要在夏半年,此时地中海受副热带高压带控制,多晴朗天气,大气降水少,地表蒸发较强,A、C错误;材料虽然说明岛屿被厚厚的火山岩和火山灰覆盖,但其具体土壤特征无法判断,B错误;该岛为海岛,夏半年气温高,海水蒸发旺盛,且该地北风频发,带来水汽较多,空气湿度大,从而满足葡萄生长的水分需求,D正确。第12题,结合材料信息分析可知,农民将葡萄藤盘成篮子状,将果实置于“篮子”内可以减轻北风对果实生长过程的不利影响,C正确。将葡萄藤盘成篮子状与保土、增湿、降温关系不大,A、B、D错误。]

新城生活空间是指新城居民在日常生活中各种行为活动所占据的场所和空间。下图示意2017年我国某大都市某新城生活空间现状和新城生活空间理想模式。调查显示,该新城的社区居民休息日与工作日的出行率、人均出行次数均相当。据此完成13~15题。

13.该新城的社区居民非工作活动大部分在新城外或社区附近,主要是因为新城( )

A.交通方式较为单一

B.生活服务设施不足

C.生态环境质量较差

D.居民消费能力较弱

14.为达到新城生活空间理想模式状态,该新城未来发展的首要任务是( )

A.扩大新城空间范围

B.增加休闲娱乐场所

C.促进就业本地化

D.完善社会保障体系

15.达到新城生活空间理想模式状态后,该新城的社区居民日常( )

A.平均出行距离增加

B.工作出行次数减少

C.平均出行成本增加

D.出行方式更加多元

13.B 14.B 15.D [第13题,由题干可知,新城社区居民非工作活动大部分在新城外或社区附近,说明新城内部满足社区居民的非工作活动需求即日常生活需求的能力不足,该新城生活空间建设时间较短,生活服务设施不足,B正确;交通方式反映居民出行方式,对其出行范围影响较小,A错误;生态环境质量情况对出行范围的影响较小,C错误;消费能力更多影响非工作活动的出行频率,而不是出行距离,D错误。第14题,与现状相比,理想模式下新城空间内的社区居民工作活动的出行目的地多出一个新城中心,其余范围未变,但非工作活动的出行目的地更多位于新城空间内部,说明新城空间内部可满足大部分居民非工作活动的出行需求,且内部公共交通较为完善,故新城未来首要任务是完善与居民生活相关的基础服务设施,以满足居民非工作活动需求,B正确;只扩大新城范围,不解决日常生活服务设施问题,居民的非工作活动仍然需要向新城外出行,A错误;就业本地化不能解决非工作活动出行需要,C错误;完善社会保障体系一般会在城市发展到一定水平后逐步进行,并非城市建设初期发展的首要任务,D错误。第15题,读图可知,新城生活空间现状居民出行方式多为非机动化出行与小汽车出行,理想模式下居民出行多为非机动化出行与公共交通出行,但并不代表居民不会使用小汽车出行,因此总体来看居民的出行方式更加多元化,D正确;随着城区的扩大,交通的逐渐完善,居民活动点可选择范围逐渐扩大,但同时城区内的基础设施也在逐渐完善,故居民日常平均出行距离并不一定会增加,A错误;工作出行次数与工作要求及个人工作意愿等关系更大,新城空间布局对其影响相对较小,B错误;由于公共交通发展,与小汽车出行相比,平均出行成本下降,C错误。]

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

我国沿海某区域某时段经历了一次大范围的浓雾天气,给当地交通带来了较大影响。气象部门指出,此次浓雾为平流雾,是由暖湿空气流经冷的下垫面而形成的。下图示意该区域0时(雾过程初期)近地面主要气象要素的分布。

(1)分析此次浓雾天气形成的主要原因。(10分)

(2)夜间,该区域被厚厚的云层覆盖,低层的雾逐渐发展增强,形成了“上云下雾、云雾共存”的特征。说明在夜间,云对雾发展快慢的影响。(4分)

解析:第(1)题,本题考查雾的形成和发展。由图中信息可知,该地地处沿海地区,河湖众多,水汽充足,相对湿度大;该地经历冷锋过境,冷锋过境后气温下降,下垫面降温明显;而后在偏东气流作用下,海上暖湿空气被输送到冷的下垫面之上,产生平流雾;锋面附近偏北风、偏南风同时向雾区输送暖湿空气,两者风力相近,且存在明显的气流辐合,促进该区域浓雾的发展;该区域夜间风力整体较小且稳定,有利于水汽的持续输送和浓雾的维持。第(2)题,本题考查雾的形成条件及影响因素。分析设问可知,解题的要点包括“夜间”“云对雾”“快慢”三个方面。

设问角度 分析思路

夜间 夜间,下垫面迅速辐射冷却,为雾的形成提供了一个前提条件,即冷的下垫面

云对雾 的影响 根据所学的雾的形成条件及影响因素(水汽充足、冷下垫面、大气层结稳定等)可知,厚厚的云层覆盖为雾的形成提供了充足的水汽和稳定的大气环境

快慢 根据上面分析可知,云为雾的形成提供了充足的水汽,当暖湿空气来到较冷的下垫面时,可迅速发展成雾;厚厚的云层覆盖提供了稳定的大气环境,有利于雾的不断发展

根据以上分析整理成答案即可。

答案:(1)该地沿海且河湖广布,水汽充足,相对湿度大;冷锋南下,气温下降;偏东气流将海上暖湿空气输送到冷的下垫面之上,产生平流雾;锋前偏南风利于输送水汽到该地;锋线附近气流辐合,利于暖湿空气在其附近聚集,雾气变浓;风力较小,利于水汽的持续输送和浓雾的维持。(10分)

(2)云层厚,水汽含量大,为暖湿空气提供大量水分,使其在夜间遇到较冷的下垫面后,迅速凝结成雾;云层较厚,使该地区大气层结较稳定,有利于雾的不断发展。(4分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(12分)

材料一 吉林省辽源市曾经是我国东北地区重要的煤炭城市,煤炭开采和洗选业一直由辽源矿业公司经营。20世纪80年代末期,该市煤炭资源渐近枯竭。2001年以来,辽源矿业公司坚持“以煤为主、多种经营”的理念,通过开发域外煤矿,使原煤产量不降反增,逐渐发展成为一家集煤炭生产、装备制造、建筑建材、新能源于一体的现代煤炭企业。

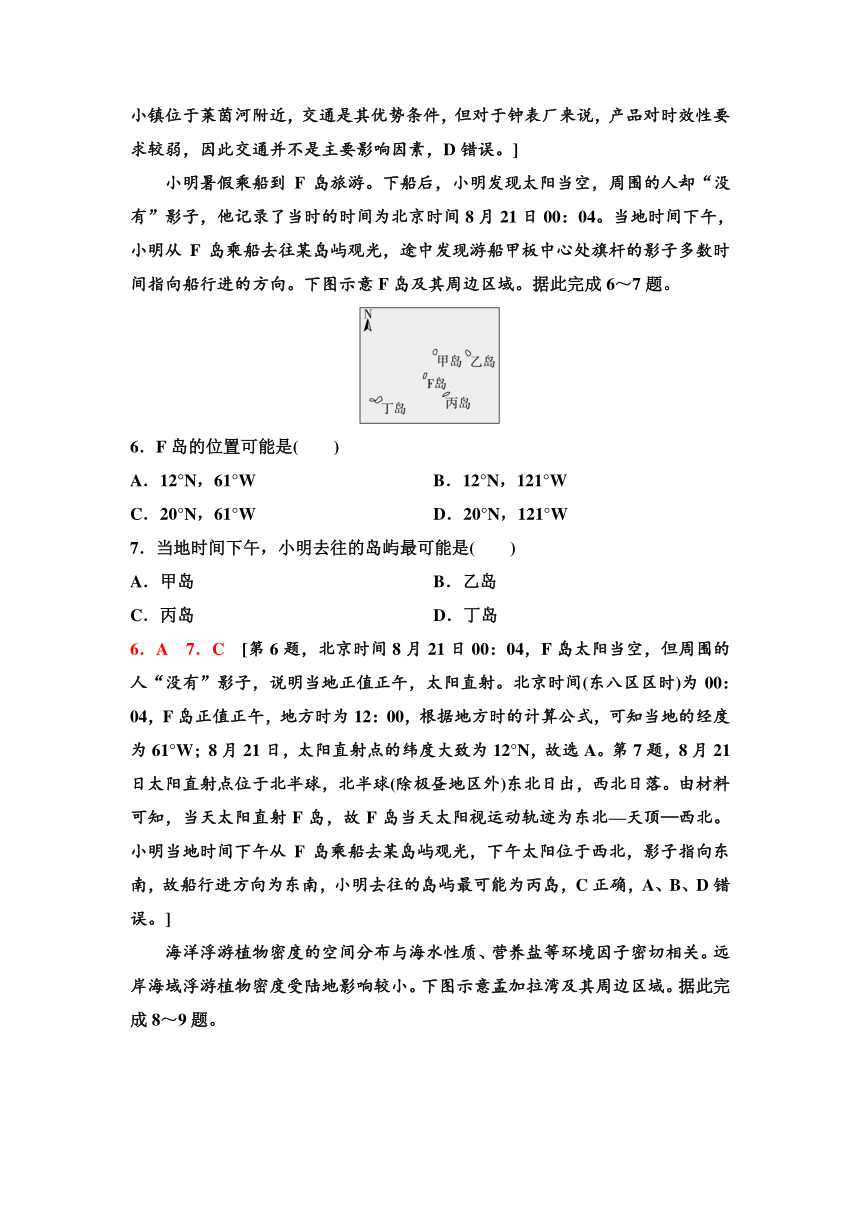

材料二 20世纪60至70年代,辽源市纺织袜业较为发达。80年代末期,该市国营袜厂效益不断下降。2000年辽源市“十五”规划纲要提出,要“突出纺织、轻工业地位”“壮大袜子产业”,将纺织袜业作为煤炭产业的接续替代产业之一。辽源市东北袜业园于2005年开工建设,现已发展为全国最大的棉袜生产基地,园区内企业由最初的40家增至1 200余家,通过打造“七天供应链”(下图),园区完成10万双以下订单的时间较常规节省10余天。

(1)说明辽源矿业公司域外煤矿开发对辽源市产业转型的益处。(4分)

(2)分析纺织袜业作为辽源市接续替代产业的主要优势。(4分)

(3)从企业生产的角度,分析东北袜业园是如何通过“七天供应链”缩短订单完成时间的。(4分)

解析:第(1)题,本题考查产业转型相关知识。根据材料可知,辽源矿业公司通过域外煤矿开发,保证了公司的原煤产量和经济效益,为辽源市的产业转型提供了充足的资金支持,有利于助力当地产业实现成功转型。此外,开发域外煤矿可以缓解当地生态破坏和环境污染,可为产业转型提供良好生态环境。第(2)题,本题考查产业的发展优势。具体分析如下。

材料信息 信息解读

20世纪60至70年代,辽源市纺织袜业较为发达 当地纺织袜业发展历史较长,产业基础较好,为纺织袜业作为辽源市接续替代产业奠定了良好基础

2000年辽源市“十五”规划纲要提出,要“突出纺织、轻工业地位”“壮大袜子产业” 当地纺织袜业得到政府政策的大力支持

第(3)题,本题考查生产过程优化相关知识。具体分析如下。

答案:(1)保证了原煤产量,为产业转型提供充足的资金支持;缓解当地生态破坏和环境污染,为产业转型提供良好生态环境。(4分)

(2)发展历史长,产业基础好;当地政府政策大力支持。(4分)

(3)统筹安排时间,优化生产过程,提高生产效率;引进智能化设备、自动化物流,提高生产、物流效率;畅通信息交流,加强各生产部门的协作。(4分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

埃尔湖(下图)是澳大利亚海拔最低的地方,湖水深度较浅。某研学小组对埃尔湖流域开展了研究。

活动一 同学们通过查阅资料了解到,埃尔湖碳储量大,是巨大的碳库。

(1)分析埃尔湖入湖碳量大的自然原因。(4分)

活动二 同学们通过查阅资料和在外考察,发现埃尔湖沉积物中有多层泥炭层,有的厚度巨大。埃尔湖泥炭中的碳不易释放。旱季,强烈蒸发使湖泊水面缩小,有的地方泥沙裸露,有的地方“变成”盐壳,最厚处可达数米;雨季,若大量河水汇入,湖泊水面扩大,最大可超过15 000km2。

(2)从湖泊水面变化的角度,分析埃尔湖泥炭中的碳不易释放的主要原因。(6分)

活动三 水生软体动物种类多,数量大,分布广,对水环境变化敏感。软体动物死亡后,其碳酸钙壳体保留在沉积物中成为化石,对古环境变化具有重要指示意义。为研究埃尔湖不同时期湖水盐度的变化,同学们采集了各地层中的软体动物化石。

(3)指出如何利用采集的生物化石研究埃尔湖不同时期湖水盐度的变化。(4分)

解析:第(1)题,本题考查影响入湖碳量的自然原因。从自然原因角度分析,需要从当地的地形、气候、水文等方面考虑。由材料可知,埃尔湖所属流域面积广,流域内随着地表径流汇入湖泊的生物遗体等数量很大;埃尔湖是澳大利亚海拔最低的地方,埃尔湖湖水只进不出,有利于碳的积累。第(2)题,本题考查从湖泊水面变化角度分析碳不易释放的主要原因。主要从旱季(水位低,湖泊水面缩小)和雨季(水位高,湖泊水面扩大)两个方面分析。根据材料可知,旱季时,蒸发强烈,部分泥炭地裸露,干热环境下微生物不活跃,碳不易被分解释放;旱季时,湖泊蒸发强烈,盐分在泥炭层顶部聚积,会形成比较厚的盐壳,盐壳本身对下面的泥炭层也会有保护作用,碳不易分解释放;雨季时,水面面积大,水生植物丰富,水生植物通过光合作用固碳,固碳量大于碳的分解量。第(3)题,本题考查生物化石如何反映不同时期湖水盐度变化。根据所学知识及材料可知,不同软体动物的生活习性不同,因此可以利用不同盐度下各典型的软体动物类型来分析不同时期的湖泊盐度。其次,同一种软体动物在不同时期的生存数量也会随盐度变化而产生差别,因此可通过统计同一种软体动物在不同地层中的化石数量差异来分析不同时期的湖水盐度。

答案:(1)海拔低,流域面积广,随着地表径流汇入湖泊的生物遗体等数量大;湖水只进不出,碳在湖中得以不断积累。(4分)

(2)旱季时,蒸发强烈,部分泥炭地裸露,微生物不活跃,碳不易被分解释放;旱季时,湖泊中形成的巨厚的盐壳会对泥炭层起保护作用;雨季时,水面面积大,水生植物丰富,通过光合作用固碳,固碳量大于碳的分解量。(6分)

(3)利用不同盐度下各典型的软体动物类型来分析不同时期的湖水盐度;可以统计同一种生物化石在不同地层中的数量差别,分析对应时期的湖水盐度差异。(4分)

19.阅读图文材料,完成下列要求。(15分)

材料一 防洪限制水位是水库在汛期允许蓄水的上限水位。受防洪限制水位的约束,汛期降雨径流经水库调节后,仍有大量径流未得到充分利用,作为弃水排放。

(1)分别指出防洪限制水位的高低与汛期水库蓄水量大小、预留防洪库容大小的关系。(3分)

材料二 近年来,丹江口水库以《丹江口水利枢纽调度规程(试行)》为基础,主要从汛前水位消落、汛期水位控制、汛末蓄水三个方面进行优化调度的探索。2021年,基于精准的降水、洪水预报,丹江口水库在保证防洪安全的前提下,通过优化调度超额完成供水计划,并首次蓄水至设计蓄水位170 m。下图1示意汉江流域概况。图2示意优化调度方式与规程调度方式的对比。

(2)以保证防洪安全为前提,优化调度过程中,水库汛期运行水位可在防洪限制水位的基础上适度上浮。说明丹江口水库汛期运行水位可适度上浮的主要保障条件。(4分)

(3)分析与规程调度方式相比,优化调度方式的供水优势。(8分)

解析:第(1)题,本题考查自然环境对人类活动的影响。水库必须在防洪限制水位以上预留一定的库容,作为预留防洪库容,用于临时调整和蓄留洪水,以防止因汛期洪水过大导致水库水位超限。防洪限制水位高低直接影响其可利用的预留防洪库容大小。结合图文信息可知,防洪限制水位越低,汛期水库蓄水量就越小,预留的防洪库容就越大;防洪限制水位越高,汛期水库蓄水量越大,预留防洪库容就越小。水库在汛期前必须将水库蓄水量控制在防洪限制水位以下,以留出足够的预留防洪库容。第(2)题,本题考查流域的综合开发。运用现代地理信息技术,科学精准预测、预报流域降水,测量下游河道水位,在汛期下游地区降水量较多、河流水位较高,年平均降水量低、年平均水位偏低的年份,丹江口水库汛期运行水位可适度上浮。充分发挥流域水库的综合调度,当其他水库可以降低汛期运行水位时,可适当上浮丹江口水库汛期运行水位。即在以保证防洪安全为前提条件的情况下,丹江口水库汛期运行水位可适度上浮的主要保障条件为精准预测和科学调度。第(3)题,本题考查水资源的开发利用。结合图文信息可知,规程调度方式中丹江口水库消落期短,汛期受防洪限制水位影响,水位较低,排水量大,易出现弃水现象;规程调度方式中丹江口水库蓄水时间相对较晚,汛末达到设计水位难度大。由图可知,优化调度方式中丹江口水库消落期变长,开始消落时间提前;依据精准的降水预测,汛期水库水位可以适当上浮运行,汛末蓄水时间提前,减少了弃水现象,提高了水资源的利用率;优化调度方式有利于提升丹江口水库水位,保障了南水北调工程的高效运营;优化调度方式使丹江口水库精细化调度成为可能,防洪更加精准,有效减轻了下游地区的防洪压力。

答案:(1)防洪限制水位越低,汛期水库蓄水量越小,预留防洪库容越大;防洪限制水位越高,汛期水库蓄水量越大,预留防洪库容越小。(3分)

(2)运用现代地理信息技术,科学精准预测、预报流域降水,对汉江流域各分区不同量级降雨短期预报的预见期和可用性进行比较分析;结合流域梯级开发现状和综合调度管理的经验,实施科学的综合调度管理。(4分)

(3)规程调度方式中丹江口水库弃水现象严重,汛末达到设计水位难度大;优化调度方式中丹江口水库消落期变长,开始消落时间提前,精准的降水预测,汛期水库水位适当上浮运行,汛末蓄水时间提前,减少了弃水现象,提高了水资源的利用率;优化调度方式有利于提升丹江口水库水位,保障了南水北调工程的高效运营;使丹江口水库精细化调度成为可能,有效减轻了下游地区的防洪压力。(8分)

地理

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。

平贝(下图)是一种鳞茎入药的名贵中药材,生长周期长,种植投入大。黑龙江省铁力市H村平贝种植历史悠久。在起收平贝后,村民将大鳞茎出售、中小鳞茎作为种茎分级分区栽植,实现逐年轮流起收。起收的鳞茎附着大量泥土,过去村民常在河中手工清洗鳞茎。近年来H村新建了沉淀式自动清洗场,将清洗鳞茎后沉淀的泥土重新还田。在H村的带动下,铁力市已成为全国最大的平贝栽培和集散基地。据此完成1~3题。

1.“逐年轮流起收”的主要目的是( )

A.减少产品损耗 B.应对市场风险

C.保护种质资源 D.降低劳动投入

2.与传统清洗方式相比,采用沉淀式自动方式清洗鳞茎有利于( )

A.提高清洗效果 B.减少清洗工序

C.保持土壤肥力 D.提高产品品质

3.为打造全国平贝产业高地,铁力市宜重点布局( )

A.医疗器械企业 B.医药制造企业

C.食品加工企业 D.农机装备企业

1.B 2.C 3.B [第1题,根据材料可知,平贝生长周期长,种植投入大,在起收平贝后,村民将大鳞茎出售、中小鳞茎作为种茎进行分级分区栽植,这种栽培方式有利于平贝稳产,可以较好地应对市场风险,B正确。“逐年轮流起收”不会减少产品的损耗,但会加大劳动力的投入,A、D错误。保护种质资源主要有搜集、整理、鉴定、保护、保存、合理利用和建立生态保护区等方法,村民种植平贝主要用于售卖,与保护种质资源关系较小,C错误。第2题,根据材料可知,与传统的清洗方式相比,采用沉淀式自动方式清洗鳞茎,可以将清洗后沉淀的泥土重新还田,有利于保持土壤肥力,C正确。从材料中无法得知沉淀式自动方式清洗比传统清洗方式效果更好,A错误。沉淀式自动方式清洗不会减少清洗工序,B错误。清洗方式与产品的品质关联较小,D错误。第3题,根据材料可知,平贝是一种名贵中药材,因此为打造全国平贝产业高地,应利用平贝发展医药制造企业,延长平贝产业链,增加其附加值,B正确。医疗器械企业属于制造业,与平贝的相关性较小,A错误。平贝的用途主要为药用,与食品行业关联性不大,C错误。平贝生长周期长,种植投入大,主要靠人力进行精细化培育,农机装备使用较少,D错误。]

莱茵河是欧洲的“黄金水道”,其上游的莱茵瀑布是欧洲流量最大的瀑布。位于莱茵瀑布附近的商业小镇沙夫豪森于1045年建城。瑞士制表业始于16世纪中叶,长期以手工作坊方式生产钟表。1868年,一名美国制表师在沙夫豪森创办了瑞士最早期的机械制表工厂——W厂,产品主要销往美国。如今W厂的钟表已成为知名产品。据此完成4~5题。

4.商业小镇沙夫豪森的兴起最可能缘于( )

A.行政管理需求 B.金融服务需求

C.观光旅游需求 D.货物转运需求

5.1868年,W厂选址在沙夫豪森的主要影响因素是( )

A.劳动力 B.市场

C.原材料 D.交通

4.D 5.A [第4题,由材料可知,位于莱茵瀑布附近的商业小镇沙夫豪森于1045年建城,且莱茵河又是欧洲的“黄金水道”,所以推测当时小镇可能是因货物转运需求而兴起,D正确;从材料信息无法确认小镇兴起是否缘于行政管理的需求,A错误;金融服务需求一般出现在经济繁荣地区,B错误;对于城镇的建立,一般是基于某种必需的功能,观光旅游并不是小镇建立的最根本需求,C错误。第5题,根据材料可知,瑞士制表业始于16世纪中叶,长期以手工作坊方式生产钟表,可以为钟表厂提供比较熟练的高技能劳动力,A正确;产品主要销往美国,主要市场并不在小镇,B错误;钟表所需材料较少,且材料没有体现原材料的相关信息,C错误;对于工厂来说,便利的交通条件是必备区位条件,小镇位于莱茵河附近,交通是其优势条件,但对于钟表厂来说,产品对时效性要求较弱,因此交通并不是主要影响因素,D错误。]

小明暑假乘船到F岛旅游。下船后,小明发现太阳当空,周围的人却“没有”影子,他记录了当时的时间为北京时间8月21日00:04。当地时间下午,小明从F岛乘船去往某岛屿观光,途中发现游船甲板中心处旗杆的影子多数时间指向船行进的方向。下图示意F岛及其周边区域。据此完成6~7题。

6.F岛的位置可能是( )

A.12°N,61°W B.12°N,121°W

C.20°N,61°W D.20°N,121°W

7.当地时间下午,小明去往的岛屿最可能是( )

A.甲岛 B.乙岛

C.丙岛 D.丁岛

6.A 7.C [第6题,北京时间8月21日00:04,F岛太阳当空,但周围的人“没有”影子,说明当地正值正午,太阳直射。北京时间(东八区区时)为00:04,F岛正值正午,地方时为12:00,根据地方时的计算公式,可知当地的经度为61°W;8月21日,太阳直射点的纬度大致为12°N,故选A。第7题,8月21日太阳直射点位于北半球,北半球(除极昼地区外)东北日出,西北日落。由材料可知,当天太阳直射F岛,故F岛当天太阳视运动轨迹为东北—天顶—西北。小明当地时间下午从F岛乘船去某岛屿观光,下午太阳位于西北,影子指向东南,故船行进方向为东南,小明去往的岛屿最可能为丙岛,C正确,A、B、D错误。]

海洋浮游植物密度的空间分布与海水性质、营养盐等环境因子密切相关。远岸海域浮游植物密度受陆地影响较小。下图示意孟加拉湾及其周边区域。据此完成8~9题。

8.下列月份中,M区域浮游植物密度最高的是( )

A.1月 B.4月

C.7月 D.10月

9.与7~8月相比,12月至次年1月N区域海水盐度较高的主要影响因素是( )

A.蒸发 B.降水

C.径流 D.洋流

8.A 9.D [第8题,由材料可知,远岸海域浮游植物密度受陆地影响较小,而根据所学知识可知,低盐度海水更适合浮游植物生长,因此解答本题的关键是判断出M区域海水盐度最低的月份。根据所学知识可知,冬季该区域盛行东北风,将来自孟加拉湾的低盐度海水(孟加拉湾入海径流较多,海水盐度较低)自东北吹向西南,受此影响,冬季M区域海水盐度最低,因此浮游植物密度最高,A正确,B、C、D错误。第9题,根据题干可知,N区域冬季海水盐度比夏季更高。根据所学知识可知,夏季该海域盛行西南风,洋流呈顺时针方向流动,N区域附近受来自孟加拉湾的低盐度海水影响,海水盐度较冬季更低,D正确。根据所学知识可知,N区域位于苏门答腊岛西部海域,该岛地势西高东低,河流多自西向东流入海洋,因此N区域受径流影响较小,C错误。该海域夏季气温更高,蒸发量更大,应导致夏季海水盐度比冬季更高,与题干不符,A错误。N区域附近为热带雨林气候,全年高温多雨,因此降水不是造成该海域冬、夏季海水盐度差异的主要影响因素,B错误。]

锡拉岛位于地中海,整个岛屿被厚厚的火山岩和火山灰覆盖,夏季岛上北风频发。约3 600年前的古锡拉岛是一个圆形的大岛(范围包括现在的锡拉岛和附近小岛,以及这些岛屿之间的海域),后来演变成环形群岛,其中最大的岛屿为锡拉岛(图1)。锡拉岛的西部葡萄种植历史悠久,当地农民在管理葡萄时将葡萄藤盘成圆形的篮子状(图2),并将葡萄果实置于“篮子”内生长。据此完成10~12题。

10.导致古锡拉岛演变为环形群岛的主要地质作用是( )

A.火山喷发 B.地壳运动

C.海浪侵蚀 D.风力侵蚀

11.锡拉岛上的葡萄在需水量较大的生长期也无需灌溉,主要是因为( )

A.大气降水多 B.土壤保水性好

C.地表蒸发弱 D.空气湿度大

12.当地农民将葡萄藤盘成篮子状的主要目的是( )

A.保土 B.增湿

C.防风 D.降温

10.A 11.D 12.C [第10题,依据材料信息可知,锡拉岛位于地中海,被厚厚的火山岩和火山灰覆盖,说明该地区火山活动多发;该地区约3 600年前为一个圆形岛屿,符合火山岛的形态特征,后续的多次火山喷发使其最初的形态遭到破坏,逐渐演变成环形群岛,A正确。地壳运动造成的地质变迁一般尺度较大,且通常有明显的分界线,而该群岛范围较小且呈不规则形态,故其形态演变的主要地质作用不是地壳运动,B错误。该地区地处地中海,夏季主要受副热带高压带控制,只有冬季受盛行西风影响,因此海浪对岛屿的侵蚀作用较弱,很难将整个岛屿侵蚀成环形群岛,C错误。风力侵蚀一般在干旱半干旱的内陆地区作用明显,该地为海岛,面积较小,且冬季降水量大,风力侵蚀强度不大,D错误。第11题,由所学知识可知,葡萄需水量较大的生长期主要在夏半年,此时地中海受副热带高压带控制,多晴朗天气,大气降水少,地表蒸发较强,A、C错误;材料虽然说明岛屿被厚厚的火山岩和火山灰覆盖,但其具体土壤特征无法判断,B错误;该岛为海岛,夏半年气温高,海水蒸发旺盛,且该地北风频发,带来水汽较多,空气湿度大,从而满足葡萄生长的水分需求,D正确。第12题,结合材料信息分析可知,农民将葡萄藤盘成篮子状,将果实置于“篮子”内可以减轻北风对果实生长过程的不利影响,C正确。将葡萄藤盘成篮子状与保土、增湿、降温关系不大,A、B、D错误。]

新城生活空间是指新城居民在日常生活中各种行为活动所占据的场所和空间。下图示意2017年我国某大都市某新城生活空间现状和新城生活空间理想模式。调查显示,该新城的社区居民休息日与工作日的出行率、人均出行次数均相当。据此完成13~15题。

13.该新城的社区居民非工作活动大部分在新城外或社区附近,主要是因为新城( )

A.交通方式较为单一

B.生活服务设施不足

C.生态环境质量较差

D.居民消费能力较弱

14.为达到新城生活空间理想模式状态,该新城未来发展的首要任务是( )

A.扩大新城空间范围

B.增加休闲娱乐场所

C.促进就业本地化

D.完善社会保障体系

15.达到新城生活空间理想模式状态后,该新城的社区居民日常( )

A.平均出行距离增加

B.工作出行次数减少

C.平均出行成本增加

D.出行方式更加多元

13.B 14.B 15.D [第13题,由题干可知,新城社区居民非工作活动大部分在新城外或社区附近,说明新城内部满足社区居民的非工作活动需求即日常生活需求的能力不足,该新城生活空间建设时间较短,生活服务设施不足,B正确;交通方式反映居民出行方式,对其出行范围影响较小,A错误;生态环境质量情况对出行范围的影响较小,C错误;消费能力更多影响非工作活动的出行频率,而不是出行距离,D错误。第14题,与现状相比,理想模式下新城空间内的社区居民工作活动的出行目的地多出一个新城中心,其余范围未变,但非工作活动的出行目的地更多位于新城空间内部,说明新城空间内部可满足大部分居民非工作活动的出行需求,且内部公共交通较为完善,故新城未来首要任务是完善与居民生活相关的基础服务设施,以满足居民非工作活动需求,B正确;只扩大新城范围,不解决日常生活服务设施问题,居民的非工作活动仍然需要向新城外出行,A错误;就业本地化不能解决非工作活动出行需要,C错误;完善社会保障体系一般会在城市发展到一定水平后逐步进行,并非城市建设初期发展的首要任务,D错误。第15题,读图可知,新城生活空间现状居民出行方式多为非机动化出行与小汽车出行,理想模式下居民出行多为非机动化出行与公共交通出行,但并不代表居民不会使用小汽车出行,因此总体来看居民的出行方式更加多元化,D正确;随着城区的扩大,交通的逐渐完善,居民活动点可选择范围逐渐扩大,但同时城区内的基础设施也在逐渐完善,故居民日常平均出行距离并不一定会增加,A错误;工作出行次数与工作要求及个人工作意愿等关系更大,新城空间布局对其影响相对较小,B错误;由于公共交通发展,与小汽车出行相比,平均出行成本下降,C错误。]

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

我国沿海某区域某时段经历了一次大范围的浓雾天气,给当地交通带来了较大影响。气象部门指出,此次浓雾为平流雾,是由暖湿空气流经冷的下垫面而形成的。下图示意该区域0时(雾过程初期)近地面主要气象要素的分布。

(1)分析此次浓雾天气形成的主要原因。(10分)

(2)夜间,该区域被厚厚的云层覆盖,低层的雾逐渐发展增强,形成了“上云下雾、云雾共存”的特征。说明在夜间,云对雾发展快慢的影响。(4分)

解析:第(1)题,本题考查雾的形成和发展。由图中信息可知,该地地处沿海地区,河湖众多,水汽充足,相对湿度大;该地经历冷锋过境,冷锋过境后气温下降,下垫面降温明显;而后在偏东气流作用下,海上暖湿空气被输送到冷的下垫面之上,产生平流雾;锋面附近偏北风、偏南风同时向雾区输送暖湿空气,两者风力相近,且存在明显的气流辐合,促进该区域浓雾的发展;该区域夜间风力整体较小且稳定,有利于水汽的持续输送和浓雾的维持。第(2)题,本题考查雾的形成条件及影响因素。分析设问可知,解题的要点包括“夜间”“云对雾”“快慢”三个方面。

设问角度 分析思路

夜间 夜间,下垫面迅速辐射冷却,为雾的形成提供了一个前提条件,即冷的下垫面

云对雾 的影响 根据所学的雾的形成条件及影响因素(水汽充足、冷下垫面、大气层结稳定等)可知,厚厚的云层覆盖为雾的形成提供了充足的水汽和稳定的大气环境

快慢 根据上面分析可知,云为雾的形成提供了充足的水汽,当暖湿空气来到较冷的下垫面时,可迅速发展成雾;厚厚的云层覆盖提供了稳定的大气环境,有利于雾的不断发展

根据以上分析整理成答案即可。

答案:(1)该地沿海且河湖广布,水汽充足,相对湿度大;冷锋南下,气温下降;偏东气流将海上暖湿空气输送到冷的下垫面之上,产生平流雾;锋前偏南风利于输送水汽到该地;锋线附近气流辐合,利于暖湿空气在其附近聚集,雾气变浓;风力较小,利于水汽的持续输送和浓雾的维持。(10分)

(2)云层厚,水汽含量大,为暖湿空气提供大量水分,使其在夜间遇到较冷的下垫面后,迅速凝结成雾;云层较厚,使该地区大气层结较稳定,有利于雾的不断发展。(4分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(12分)

材料一 吉林省辽源市曾经是我国东北地区重要的煤炭城市,煤炭开采和洗选业一直由辽源矿业公司经营。20世纪80年代末期,该市煤炭资源渐近枯竭。2001年以来,辽源矿业公司坚持“以煤为主、多种经营”的理念,通过开发域外煤矿,使原煤产量不降反增,逐渐发展成为一家集煤炭生产、装备制造、建筑建材、新能源于一体的现代煤炭企业。

材料二 20世纪60至70年代,辽源市纺织袜业较为发达。80年代末期,该市国营袜厂效益不断下降。2000年辽源市“十五”规划纲要提出,要“突出纺织、轻工业地位”“壮大袜子产业”,将纺织袜业作为煤炭产业的接续替代产业之一。辽源市东北袜业园于2005年开工建设,现已发展为全国最大的棉袜生产基地,园区内企业由最初的40家增至1 200余家,通过打造“七天供应链”(下图),园区完成10万双以下订单的时间较常规节省10余天。

(1)说明辽源矿业公司域外煤矿开发对辽源市产业转型的益处。(4分)

(2)分析纺织袜业作为辽源市接续替代产业的主要优势。(4分)

(3)从企业生产的角度,分析东北袜业园是如何通过“七天供应链”缩短订单完成时间的。(4分)

解析:第(1)题,本题考查产业转型相关知识。根据材料可知,辽源矿业公司通过域外煤矿开发,保证了公司的原煤产量和经济效益,为辽源市的产业转型提供了充足的资金支持,有利于助力当地产业实现成功转型。此外,开发域外煤矿可以缓解当地生态破坏和环境污染,可为产业转型提供良好生态环境。第(2)题,本题考查产业的发展优势。具体分析如下。

材料信息 信息解读

20世纪60至70年代,辽源市纺织袜业较为发达 当地纺织袜业发展历史较长,产业基础较好,为纺织袜业作为辽源市接续替代产业奠定了良好基础

2000年辽源市“十五”规划纲要提出,要“突出纺织、轻工业地位”“壮大袜子产业” 当地纺织袜业得到政府政策的大力支持

第(3)题,本题考查生产过程优化相关知识。具体分析如下。

答案:(1)保证了原煤产量,为产业转型提供充足的资金支持;缓解当地生态破坏和环境污染,为产业转型提供良好生态环境。(4分)

(2)发展历史长,产业基础好;当地政府政策大力支持。(4分)

(3)统筹安排时间,优化生产过程,提高生产效率;引进智能化设备、自动化物流,提高生产、物流效率;畅通信息交流,加强各生产部门的协作。(4分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

埃尔湖(下图)是澳大利亚海拔最低的地方,湖水深度较浅。某研学小组对埃尔湖流域开展了研究。

活动一 同学们通过查阅资料了解到,埃尔湖碳储量大,是巨大的碳库。

(1)分析埃尔湖入湖碳量大的自然原因。(4分)

活动二 同学们通过查阅资料和在外考察,发现埃尔湖沉积物中有多层泥炭层,有的厚度巨大。埃尔湖泥炭中的碳不易释放。旱季,强烈蒸发使湖泊水面缩小,有的地方泥沙裸露,有的地方“变成”盐壳,最厚处可达数米;雨季,若大量河水汇入,湖泊水面扩大,最大可超过15 000km2。

(2)从湖泊水面变化的角度,分析埃尔湖泥炭中的碳不易释放的主要原因。(6分)

活动三 水生软体动物种类多,数量大,分布广,对水环境变化敏感。软体动物死亡后,其碳酸钙壳体保留在沉积物中成为化石,对古环境变化具有重要指示意义。为研究埃尔湖不同时期湖水盐度的变化,同学们采集了各地层中的软体动物化石。

(3)指出如何利用采集的生物化石研究埃尔湖不同时期湖水盐度的变化。(4分)

解析:第(1)题,本题考查影响入湖碳量的自然原因。从自然原因角度分析,需要从当地的地形、气候、水文等方面考虑。由材料可知,埃尔湖所属流域面积广,流域内随着地表径流汇入湖泊的生物遗体等数量很大;埃尔湖是澳大利亚海拔最低的地方,埃尔湖湖水只进不出,有利于碳的积累。第(2)题,本题考查从湖泊水面变化角度分析碳不易释放的主要原因。主要从旱季(水位低,湖泊水面缩小)和雨季(水位高,湖泊水面扩大)两个方面分析。根据材料可知,旱季时,蒸发强烈,部分泥炭地裸露,干热环境下微生物不活跃,碳不易被分解释放;旱季时,湖泊蒸发强烈,盐分在泥炭层顶部聚积,会形成比较厚的盐壳,盐壳本身对下面的泥炭层也会有保护作用,碳不易分解释放;雨季时,水面面积大,水生植物丰富,水生植物通过光合作用固碳,固碳量大于碳的分解量。第(3)题,本题考查生物化石如何反映不同时期湖水盐度变化。根据所学知识及材料可知,不同软体动物的生活习性不同,因此可以利用不同盐度下各典型的软体动物类型来分析不同时期的湖泊盐度。其次,同一种软体动物在不同时期的生存数量也会随盐度变化而产生差别,因此可通过统计同一种软体动物在不同地层中的化石数量差异来分析不同时期的湖水盐度。

答案:(1)海拔低,流域面积广,随着地表径流汇入湖泊的生物遗体等数量大;湖水只进不出,碳在湖中得以不断积累。(4分)

(2)旱季时,蒸发强烈,部分泥炭地裸露,微生物不活跃,碳不易被分解释放;旱季时,湖泊中形成的巨厚的盐壳会对泥炭层起保护作用;雨季时,水面面积大,水生植物丰富,通过光合作用固碳,固碳量大于碳的分解量。(6分)

(3)利用不同盐度下各典型的软体动物类型来分析不同时期的湖水盐度;可以统计同一种生物化石在不同地层中的数量差别,分析对应时期的湖水盐度差异。(4分)

19.阅读图文材料,完成下列要求。(15分)

材料一 防洪限制水位是水库在汛期允许蓄水的上限水位。受防洪限制水位的约束,汛期降雨径流经水库调节后,仍有大量径流未得到充分利用,作为弃水排放。

(1)分别指出防洪限制水位的高低与汛期水库蓄水量大小、预留防洪库容大小的关系。(3分)

材料二 近年来,丹江口水库以《丹江口水利枢纽调度规程(试行)》为基础,主要从汛前水位消落、汛期水位控制、汛末蓄水三个方面进行优化调度的探索。2021年,基于精准的降水、洪水预报,丹江口水库在保证防洪安全的前提下,通过优化调度超额完成供水计划,并首次蓄水至设计蓄水位170 m。下图1示意汉江流域概况。图2示意优化调度方式与规程调度方式的对比。

(2)以保证防洪安全为前提,优化调度过程中,水库汛期运行水位可在防洪限制水位的基础上适度上浮。说明丹江口水库汛期运行水位可适度上浮的主要保障条件。(4分)

(3)分析与规程调度方式相比,优化调度方式的供水优势。(8分)

解析:第(1)题,本题考查自然环境对人类活动的影响。水库必须在防洪限制水位以上预留一定的库容,作为预留防洪库容,用于临时调整和蓄留洪水,以防止因汛期洪水过大导致水库水位超限。防洪限制水位高低直接影响其可利用的预留防洪库容大小。结合图文信息可知,防洪限制水位越低,汛期水库蓄水量就越小,预留的防洪库容就越大;防洪限制水位越高,汛期水库蓄水量越大,预留防洪库容就越小。水库在汛期前必须将水库蓄水量控制在防洪限制水位以下,以留出足够的预留防洪库容。第(2)题,本题考查流域的综合开发。运用现代地理信息技术,科学精准预测、预报流域降水,测量下游河道水位,在汛期下游地区降水量较多、河流水位较高,年平均降水量低、年平均水位偏低的年份,丹江口水库汛期运行水位可适度上浮。充分发挥流域水库的综合调度,当其他水库可以降低汛期运行水位时,可适当上浮丹江口水库汛期运行水位。即在以保证防洪安全为前提条件的情况下,丹江口水库汛期运行水位可适度上浮的主要保障条件为精准预测和科学调度。第(3)题,本题考查水资源的开发利用。结合图文信息可知,规程调度方式中丹江口水库消落期短,汛期受防洪限制水位影响,水位较低,排水量大,易出现弃水现象;规程调度方式中丹江口水库蓄水时间相对较晚,汛末达到设计水位难度大。由图可知,优化调度方式中丹江口水库消落期变长,开始消落时间提前;依据精准的降水预测,汛期水库水位可以适当上浮运行,汛末蓄水时间提前,减少了弃水现象,提高了水资源的利用率;优化调度方式有利于提升丹江口水库水位,保障了南水北调工程的高效运营;优化调度方式使丹江口水库精细化调度成为可能,防洪更加精准,有效减轻了下游地区的防洪压力。

答案:(1)防洪限制水位越低,汛期水库蓄水量越小,预留防洪库容越大;防洪限制水位越高,汛期水库蓄水量越大,预留防洪库容越小。(3分)

(2)运用现代地理信息技术,科学精准预测、预报流域降水,对汉江流域各分区不同量级降雨短期预报的预见期和可用性进行比较分析;结合流域梯级开发现状和综合调度管理的经验,实施科学的综合调度管理。(4分)

(3)规程调度方式中丹江口水库弃水现象严重,汛末达到设计水位难度大;优化调度方式中丹江口水库消落期变长,开始消落时间提前,精准的降水预测,汛期水库水位适当上浮运行,汛末蓄水时间提前,减少了弃水现象,提高了水资源的利用率;优化调度方式有利于提升丹江口水库水位,保障了南水北调工程的高效运营;使丹江口水库精细化调度成为可能,有效减轻了下游地区的防洪压力。(8分)

同课章节目录