2023年普通高等学校招生全国统一考试(全国甲卷)文科综合·地理(解析版)

文档属性

| 名称 | 2023年普通高等学校招生全国统一考试(全国甲卷)文科综合·地理(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 850.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023年普通高等学校招生全国统一考试(全国甲卷)文科综合·地理

第Ⅰ卷(选择题 共44分)

本题共11小题,每小题4分,共44分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

2005年前后,福建泉州开始购买国外优良而昂贵的胡萝卜种子,在沿海沙质土地进行大规模种植,产品主要出口东亚、东南亚国家,成为全国重要的胡萝卜出口基地。2020年,泉州与中国农业科学院合作培育的胡萝卜种子已接近国际先进水平,替代了进口种子。当地海关也助力胡萝卜出口基地发展,全程跟踪胡萝卜生产过程,并保障产品及时通关。据此完成1~3题。

1.泉州成为全国重要胡萝卜出口基地的主要原因是( )

①胡萝卜精深加工能力强 ②拥有优良港口 ③胡萝卜品质优且产量大 ④铁路运输发达

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2.实现进口种子替代对泉州胡萝卜产业发展的重要作用是( )

A.明显提高胡萝卜产量

B.明显提高胡萝卜质量

C.增加胡萝卜出口国家

D.增加胡萝卜种植收益

3.泉州海关助力胡萝卜出口基地发展,重点关注胡萝卜的( )

①新鲜程度 ②出口关税 ③出口数量 ④食用安全

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

1.B 2.D 3.D [第1题,由材料“2005年前后,福建泉州开始购买国外优良而昂贵的胡萝卜种子,在沿海沙质土地进行大规模种植”可知,泉州胡萝卜品质优且产量大,因此其出口东亚、东南亚国家,成为全国重要的胡萝卜出口基地,之后泉州又与中国农业科学院合作培育接近国际先进水平的胡萝卜种子,③正确。由材料“当地海关也助力胡萝卜出口基地发展”及所学知识“泉州为古代海上丝绸之路的起点”可知,当地拥有优良港口,泉州胡萝卜出口到东亚、东南亚主要依赖海运,与铁路运输关系不大,②正确,④错误。从材料中可以看出,主要出口产品为农产品胡萝卜,无法得出胡萝卜精深加工能力强,①错误。故选B。第2题,用本地培育的种子替代了原先所使用的国外昂贵的种子,成本下降,收益也就随之提高,D正确。原先购买的国外种子品质优良,而本地的种子“已接近国际先进水平”,因此没有明显提高胡萝卜的产量和质量,A、B错误。胡萝卜出口国家的增多与我国对外开放程度的加深有关,与替代进口种子关系不大,C错误。第3题,由材料当地海关“全程跟踪胡萝卜生产过程”可知,泉州海关关注胡萝卜的食用安全,材料“保障产品及时通关”是为了保证胡萝卜新鲜,①④正确。材料没有提及出口数量和关税优惠,②③错误。故选D。]

技术进步对人口分布有重要影响,研究表明,1790~1870年,随着蒸汽机等技术的应用,美国人口更加趋向临河分布;1870年后随着电力、机械等技术进步,美国的用水来源结构随之变化,河流对人口分布的重要性相对减弱。据此完成4~5题。

4.影响1790~1870年美国人口分布变化趋势的主要因素是( )

①工业 ②农业 ③内河运输 ④公路运输

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

5.1870年后,美国用水来源结构发生变化,主要表现为( )

A.河流水比例上升 B.河流水用量减少

C.地下水比例上升 D.地下水用量最多

4.A 5.C [第4题,结合材料可知,随着蒸汽机技术的应用,美国人口更加趋向临河分布。结合所学知识可知,蒸汽机技术可以应用于当时煤炭等矿产的开采加工与工业生产等,促使人口向资源开采地集聚,而且煤炭等矿产的开采与加工需要水资源,这会促使人们向河流附近集聚,同时蒸汽机技术也应用于河流运输,改良了运输工具,促进内河航运发展,因此人口大量向河流附近集聚,①③正确。故选A。第5题,结合材料“1870年后”“电力、机械等技术进步”可知,美国用水总量会大幅增加,可利用水资源的范围扩大,用水类型更加多样,之前由于技术水平较低,不便利用的地下水也能被开采使用,因此人口分布不再需要靠近河流,可就近开采地下水,使用地下水的比例上升,A错误,C正确。河流水使用比例下降,不代表用水量下降;地下水使用量相对有限,其比例上升并不代表用量最多,B、D错误。]

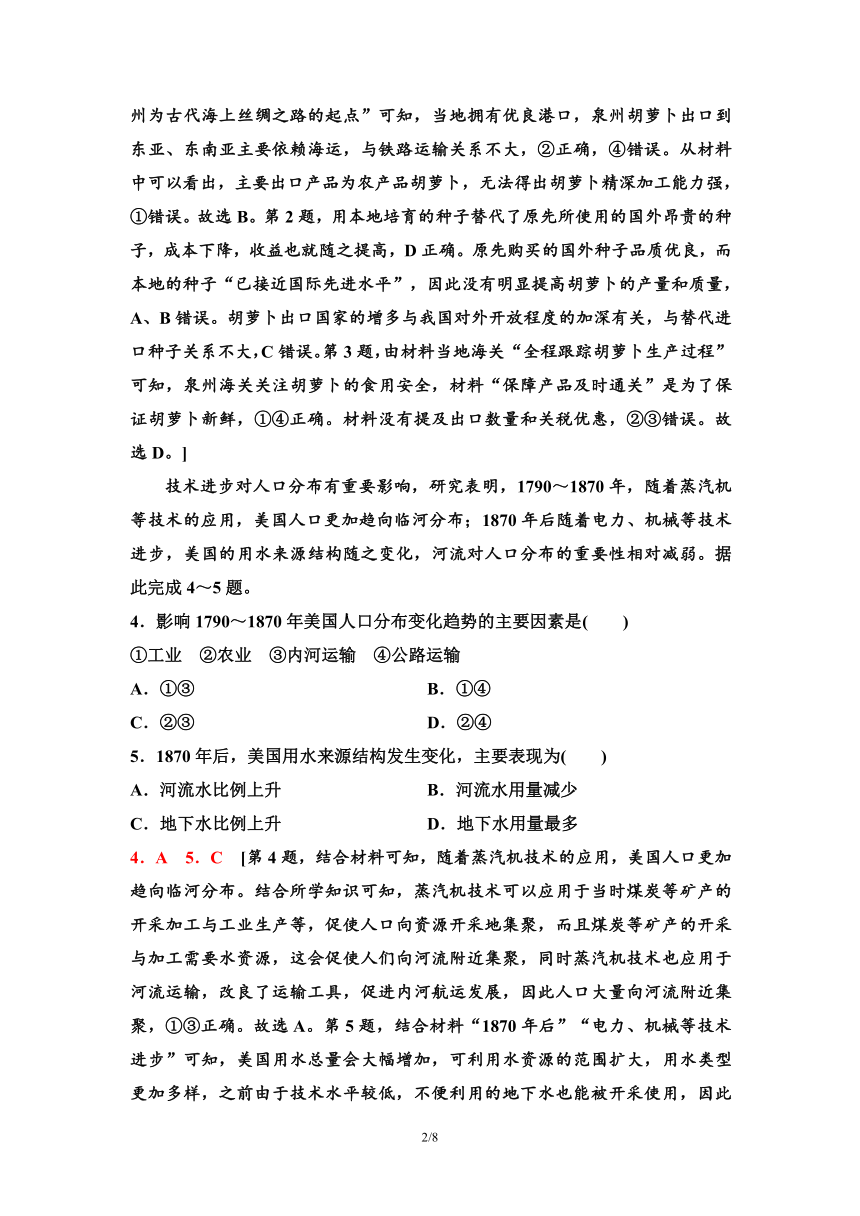

下图显示地中海北岸某地水系分布,①②③④为湖泊,其中①②③分别与入湖河流构成独立水系。研究者在野外考察中发现,①②③南侧高地上均存在谷地,谷底卵石堆积。研究表明该地曾发生过水系重组。据此完成6~8题。

6.推测①②③的湖泊类型、湖水主要输出方式分别为( )

A.淡水湖、下渗 B.淡水湖、蒸发

C.咸水湖、下渗 D.咸水湖、蒸发

7.判断①②③南侧谷地是( )

A.狭长湖盆 B.断流河道

C.古冰川槽谷 D.泥石流通道

8.据水系变化推测,MN一线( )

A.南部抬升,北部沉降

B.南部沉降,北部抬升

C.褶皱隆起

D.褶皱凹陷

6.D 7.B 8.A [第6题,结合材料和地理位置可知,该地位于地中海北部,地形相对封闭,受副热带高气压带控制时间较长,蒸发旺盛,又结合材料“①②③分别与入湖河流构成独立水系”可知,该湖泊无出湖河流,判断其为咸水湖,且湖水主要输出方式为蒸发。故选D。第7题,由材料可知,①②③南侧谷地谷底有卵石堆积,卵石是岩石在河流中被河水搬运和磨圆所形成的,故可推测该地曾为河流,后因南侧地区形成新的分水岭,河流流向改变,该处因无水流汇入,成为断流河道,B正确。第8题,结合上题分析可知,MN一线形成新分水岭,造成①②③湖泊南部河流断流,故该处应为断裂带,且MN一线南部相对抬升,北部相对沉降,造成湖泊南部河流断流,形成干谷,A正确,B错误。如果发生褶皱,不会保持原有水系形态完整,C、D错误。]

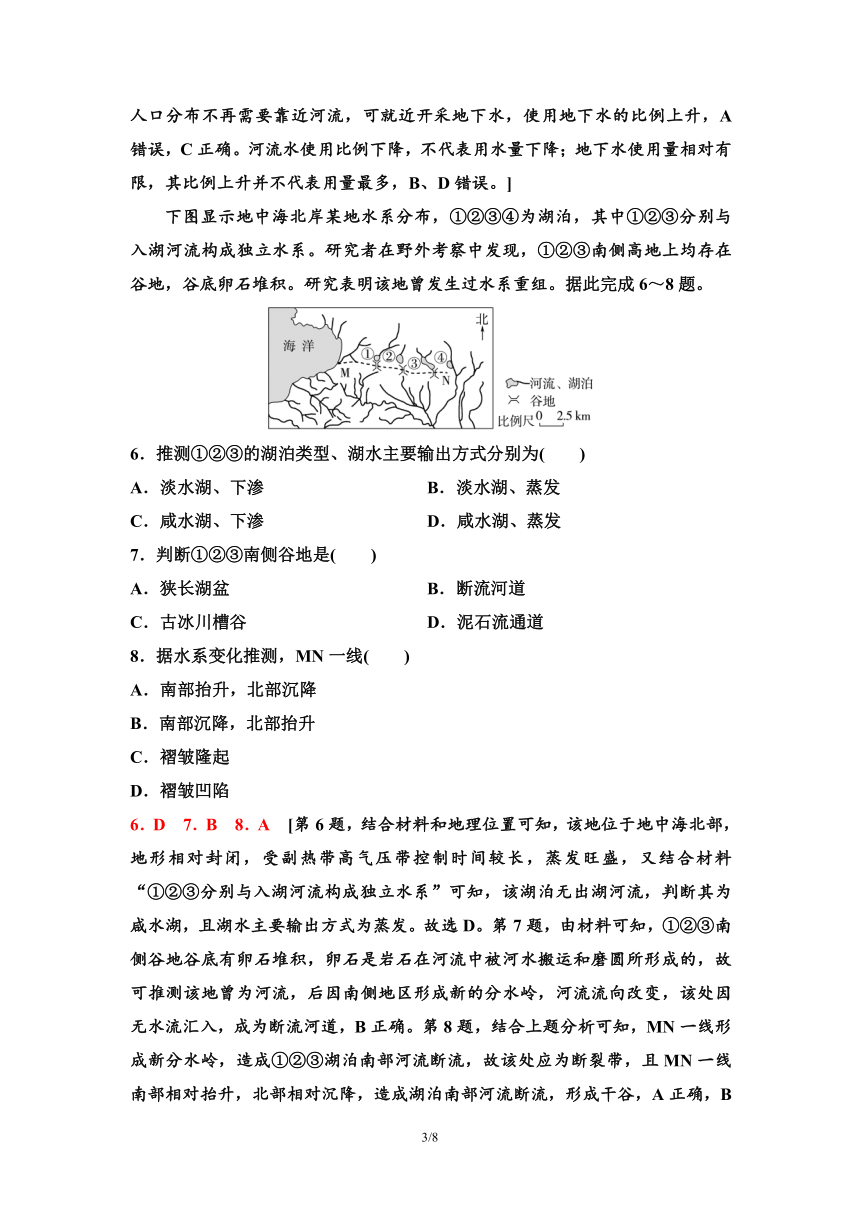

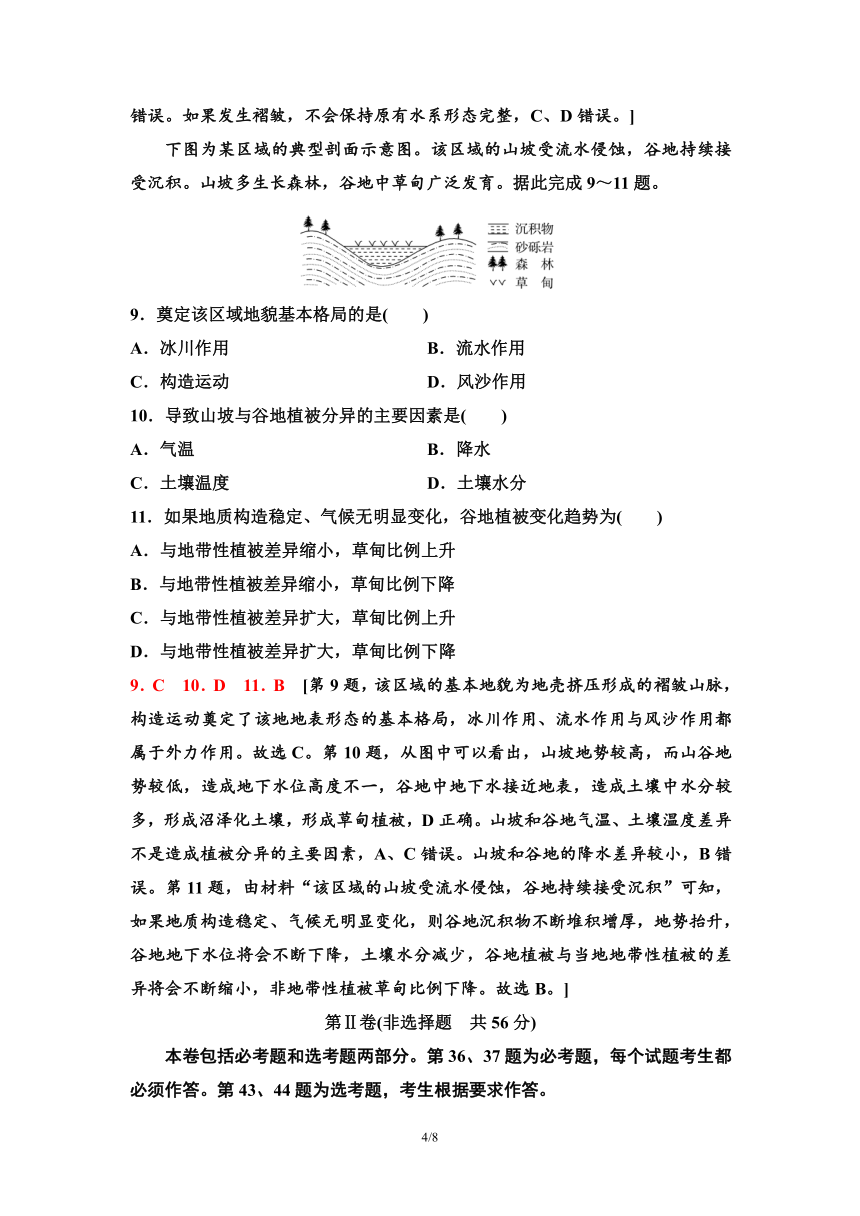

下图为某区域的典型剖面示意图。该区域的山坡受流水侵蚀,谷地持续接受沉积。山坡多生长森林,谷地中草甸广泛发育。据此完成9~11题。

9.奠定该区域地貌基本格局的是( )

A.冰川作用 B.流水作用

C.构造运动 D.风沙作用

10.导致山坡与谷地植被分异的主要因素是( )

A.气温 B.降水

C.土壤温度 D.土壤水分

11.如果地质构造稳定、气候无明显变化,谷地植被变化趋势为( )

A.与地带性植被差异缩小,草甸比例上升

B.与地带性植被差异缩小,草甸比例下降

C.与地带性植被差异扩大,草甸比例上升

D.与地带性植被差异扩大,草甸比例下降

9.C 10.D 11.B [第9题,该区域的基本地貌为地壳挤压形成的褶皱山脉,构造运动奠定了该地地表形态的基本格局,冰川作用、流水作用与风沙作用都属于外力作用。故选C。第10题,从图中可以看出,山坡地势较高,而山谷地势较低,造成地下水位高度不一,谷地中地下水接近地表,造成土壤中水分较多,形成沼泽化土壤,形成草甸植被,D正确。山坡和谷地气温、土壤温度差异不是造成植被分异的主要因素,A、C错误。山坡和谷地的降水差异较小,B错误。第11题,由材料“该区域的山坡受流水侵蚀,谷地持续接受沉积”可知,如果地质构造稳定、气候无明显变化,则谷地沉积物不断堆积增厚,地势抬升,谷地地下水位将会不断下降,土壤水分减少,谷地植被与当地地带性植被的差异将会不断缩小,非地带性植被草甸比例下降。故选B。]

第Ⅱ卷(非选择题 共56分)

本卷包括必考题和选考题两部分。第36、37题为必考题,每个试题考生都必须作答。第43、44题为选考题,考生根据要求作答。

36.阅读图文材料,完成下列要求。

埃塞俄比亚人口超过1亿,农业人口约占80%,以小农户为主,农业是经济支柱。该国土地资源丰富,干湿季分明,绝大多数耕地只在湿季种植作物,灌溉农田比例小;工业基础及道路、供电等设施薄弱。近年来,该国引进灌溉农机具,但推广缓慢。下图示意埃塞俄比亚地形。

(1)评价埃塞俄比亚发展灌溉农业的水资源条件和地形条件。

(2)指出埃塞俄比亚推广灌溉技术对农业发展的重要作用。

(3)说明埃塞俄比亚难以大规模引进灌溉农机具的社会经济原因。

(4)为培育埃塞俄比亚灌溉农机具市场提出合理化建议。

[解析] 第(1)题,该题考查农业自然区位因素。评价可以从有利和不利两个方面分析,另外要注意题目要求从水资源条件和地形条件两个角度分析。读图可知,该国河湖多且分布广,湿季降水量大,水源充足;该国多高原、山地地形,地势崎岖,且中间高四周低,利于修筑水坝和自流输水;但地势起伏大,灌溉设施建设难度大。第(2)题,该题考查农业区位因素的影响。根据材料可知,该国干湿季分明,降水季节分配不均,季节变化大,旱灾多发,推广灌溉技术有利于保障农业用水,延长耕地可利用时间,增加可播种耕地面积,有利于农业增产稳产。第(3)题,该题考查农业社会经济区位因素。结合材料主要从劳动力、资金、基础设施等角度分析该国难以大规模引进灌溉农机具的社会经济原因。第(4)题,该题考查农业地域的发展措施。要培育灌溉农机具市场,就要尽可能地为农户了解灌溉农机具及使用灌溉农机具创造条件,可以从政府加强对农机具的宣传及出台优惠政策、整治耕地、加强基础设施建设等方面提出建议。

[答案] (1)河湖多且分布广,湿季降水量大,水资源丰富;多高原、山地地形,利于依据山势修筑水坝;地势中间高四周低,利于自流输水;地势起伏大,灌溉设施建设难度大。

(2)该国降水季节分配不均,推广灌溉技术可以改善干季的水分条件,延长耕地可利用时间,增加可播种耕地面积,增加复种指数,有利于农业增产稳产。

(3)农业人口多,农村劳动力丰富,制约机械的推广;农业生产多以小农户为主,资金不足;道路条件差,不利于灌溉农机具跨区使用;耕地分散,供电设施薄弱,灌溉农机具利用率低。

(4)政府加强宣传,出台低息或无息贷款购买的帮扶政策等;加强道路、电网等基础设施建设;整治耕地,使耕地集中连片,便于农机具进行作业;发展小型灌溉农机具,以适应当地地形、农田条件。

37.阅读图文材料,完成下列要求。

风蚀粗化是风蚀导致地表松散层细颗粒物流失、粗颗粒物所占比例增加的现象,其过程如图甲所示。某科研小组通过比较地表松散层表层和浅层的粗、细颗粒物含量,构建了风蚀粗化指数。该指数数值越大,说明表层比浅层粗颗粒物含量越高。图乙显示青藏高原南部(针对风蚀)采样点粗化指数的分布。

(1)说明风蚀粗化过程中地表松散层风蚀强度的变化。

(2)指出图乙所示区域风蚀粗化指数的空间分布特征,并解释其原因。

(3)分析耕作对风蚀和风蚀粗化指数的影响。

(4)提出图乙所示区域因地制宜的风蚀防治措施。

[解析] 第(1)题,读风蚀粗化过程图,对比三幅图中表层与浅层中粗、细颗粒物的数量及分布可以看出,风蚀粗化过程实际上是表层细颗粒物流失与粗颗粒物累积的过程。细颗粒物占比较大时,风蚀强度大,细颗粒物占比降低后,风蚀强度随之下降。第(2)题,读青藏高原南部(针对风蚀)采样点粗化指数的分布图可知,西部、北部风蚀粗化指数大,东部、南部风蚀粗化指数小,其成因可以从气候、植被、土壤发育程度等角度分析。第(3)题,耕作意味着土壤表层有农作物生长,农作物的根系可以固定土壤,茎、叶可以阻挡细颗粒物被吹走,并对风产生一定阻力,且灌溉使土壤含水量增加,使风蚀作用减轻,风蚀粗化指数下降。第(4)题,注意按题目要求“因地制宜”提出措施,结合第(2)题可知,该区域内不同地区风蚀强度不同,因此采取的风蚀防治措施也有差异。西部、北部风蚀粗化指数大,应减少人类活动对地表造成的破坏,设置沙障固沙;而东部、南部地表细颗粒物多,宜建设防风林,耕作时采用留茬少耕、免耕等方式。

[答案] (1)表层细颗粒物易受风力侵蚀,其占比较大时,风蚀强度大;风蚀粗化过程中,地表松散层细颗粒物逐渐流失;粗颗粒物不易受风力侵蚀,占比逐渐增加,风力侵蚀强度下降。

(2)空间分布特征:西部、北部风蚀粗化指数大,东部、南部风蚀粗化指数小。

原因:西部、北部海拔高,降水少,植被少,风力大,地表颗粒松散,风蚀作用强,风蚀粗化作用显著。(或东部、南部气候相对温暖湿润,植被条件好,风力小,地表颗粒粘性好,风蚀粗化作用不显著。)

(3)合理耕作使地表覆盖农作物,同时作物根系能够固定土壤表层颗粒物,且灌溉可以增加土壤含水量,使风蚀作用减轻,风蚀粗化指数下降。

(4)西部、北部减少人类活动对地表造成的破坏,设置沙障固沙;东部、南部建设防风林,耕作时采用留茬少耕、免耕等方式。

请考生在第43、44两道地理题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一个题目计分。

43.[地理——选修3:旅游地理]

甘肃省平凉市养牛历史悠久。实施乡村振兴战略以来,当地将迁入新居农户腾退的窑洞改造成牛舍,专门养殖地方优良品种平凉红牛。窑洞养牛(下图)不仅实现了废弃窑洞的资源化利用和农户增收,而且具有旅游开发前景。某地理研学小组为设计与窑洞养牛相关的旅游产品,计划开展调研活动。

简述该小组需要调查的内容。

[解析] 发展乡村旅游是实施乡村振兴的关键。需要调查的内容主要从资源价值、客源市场、交通条件、地区接待能力等方面进行作答。

[参考答案] 红牛的生活习性和养殖方式;红牛的食用价值与食用方式;窑洞的基本情况与位置分布;目标客源地与空间距离;当地道路等基础设施与设施的建设情况。

44.[地理——选修6:环境保护]

我们坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全方位、全地域、全过程加强生态环境保护,生态文明制度体系更加健全,污染防治攻坚向纵深推进,绿色、循环、低碳发展迈出坚实步伐,生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化,我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。

——摘自党的二十大报告

说明“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”蕴含的自然环境整体性原理。(要求:材料与原理结合,逻辑清晰,表达准确。)

[解析] 环境保护逐渐成为经济发展的重点关注内容。解答本题需要紧扣题干“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”,从各要素的关系和保护、治理中需要注意的问题等角度进行说明。

[参考答案] “山水林田湖草沙”系统中的各个要素不是互相独立的,“山、林、草”是水的源头,“水”滋养了“田、林、草”,“草、水、田、沙”是人类生产生活的基础。“山水林田湖草沙”彼此相互联系,相互补充,不可替代,共同构成了生物圈系统,对于“山水林田湖草沙”的保护修复要从根本上改变以前单项治理和分类保护的模式,向着“山水林田湖草沙”系统多因子综合保护修复模式转变。

2/9

第Ⅰ卷(选择题 共44分)

本题共11小题,每小题4分,共44分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

2005年前后,福建泉州开始购买国外优良而昂贵的胡萝卜种子,在沿海沙质土地进行大规模种植,产品主要出口东亚、东南亚国家,成为全国重要的胡萝卜出口基地。2020年,泉州与中国农业科学院合作培育的胡萝卜种子已接近国际先进水平,替代了进口种子。当地海关也助力胡萝卜出口基地发展,全程跟踪胡萝卜生产过程,并保障产品及时通关。据此完成1~3题。

1.泉州成为全国重要胡萝卜出口基地的主要原因是( )

①胡萝卜精深加工能力强 ②拥有优良港口 ③胡萝卜品质优且产量大 ④铁路运输发达

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2.实现进口种子替代对泉州胡萝卜产业发展的重要作用是( )

A.明显提高胡萝卜产量

B.明显提高胡萝卜质量

C.增加胡萝卜出口国家

D.增加胡萝卜种植收益

3.泉州海关助力胡萝卜出口基地发展,重点关注胡萝卜的( )

①新鲜程度 ②出口关税 ③出口数量 ④食用安全

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

1.B 2.D 3.D [第1题,由材料“2005年前后,福建泉州开始购买国外优良而昂贵的胡萝卜种子,在沿海沙质土地进行大规模种植”可知,泉州胡萝卜品质优且产量大,因此其出口东亚、东南亚国家,成为全国重要的胡萝卜出口基地,之后泉州又与中国农业科学院合作培育接近国际先进水平的胡萝卜种子,③正确。由材料“当地海关也助力胡萝卜出口基地发展”及所学知识“泉州为古代海上丝绸之路的起点”可知,当地拥有优良港口,泉州胡萝卜出口到东亚、东南亚主要依赖海运,与铁路运输关系不大,②正确,④错误。从材料中可以看出,主要出口产品为农产品胡萝卜,无法得出胡萝卜精深加工能力强,①错误。故选B。第2题,用本地培育的种子替代了原先所使用的国外昂贵的种子,成本下降,收益也就随之提高,D正确。原先购买的国外种子品质优良,而本地的种子“已接近国际先进水平”,因此没有明显提高胡萝卜的产量和质量,A、B错误。胡萝卜出口国家的增多与我国对外开放程度的加深有关,与替代进口种子关系不大,C错误。第3题,由材料当地海关“全程跟踪胡萝卜生产过程”可知,泉州海关关注胡萝卜的食用安全,材料“保障产品及时通关”是为了保证胡萝卜新鲜,①④正确。材料没有提及出口数量和关税优惠,②③错误。故选D。]

技术进步对人口分布有重要影响,研究表明,1790~1870年,随着蒸汽机等技术的应用,美国人口更加趋向临河分布;1870年后随着电力、机械等技术进步,美国的用水来源结构随之变化,河流对人口分布的重要性相对减弱。据此完成4~5题。

4.影响1790~1870年美国人口分布变化趋势的主要因素是( )

①工业 ②农业 ③内河运输 ④公路运输

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

5.1870年后,美国用水来源结构发生变化,主要表现为( )

A.河流水比例上升 B.河流水用量减少

C.地下水比例上升 D.地下水用量最多

4.A 5.C [第4题,结合材料可知,随着蒸汽机技术的应用,美国人口更加趋向临河分布。结合所学知识可知,蒸汽机技术可以应用于当时煤炭等矿产的开采加工与工业生产等,促使人口向资源开采地集聚,而且煤炭等矿产的开采与加工需要水资源,这会促使人们向河流附近集聚,同时蒸汽机技术也应用于河流运输,改良了运输工具,促进内河航运发展,因此人口大量向河流附近集聚,①③正确。故选A。第5题,结合材料“1870年后”“电力、机械等技术进步”可知,美国用水总量会大幅增加,可利用水资源的范围扩大,用水类型更加多样,之前由于技术水平较低,不便利用的地下水也能被开采使用,因此人口分布不再需要靠近河流,可就近开采地下水,使用地下水的比例上升,A错误,C正确。河流水使用比例下降,不代表用水量下降;地下水使用量相对有限,其比例上升并不代表用量最多,B、D错误。]

下图显示地中海北岸某地水系分布,①②③④为湖泊,其中①②③分别与入湖河流构成独立水系。研究者在野外考察中发现,①②③南侧高地上均存在谷地,谷底卵石堆积。研究表明该地曾发生过水系重组。据此完成6~8题。

6.推测①②③的湖泊类型、湖水主要输出方式分别为( )

A.淡水湖、下渗 B.淡水湖、蒸发

C.咸水湖、下渗 D.咸水湖、蒸发

7.判断①②③南侧谷地是( )

A.狭长湖盆 B.断流河道

C.古冰川槽谷 D.泥石流通道

8.据水系变化推测,MN一线( )

A.南部抬升,北部沉降

B.南部沉降,北部抬升

C.褶皱隆起

D.褶皱凹陷

6.D 7.B 8.A [第6题,结合材料和地理位置可知,该地位于地中海北部,地形相对封闭,受副热带高气压带控制时间较长,蒸发旺盛,又结合材料“①②③分别与入湖河流构成独立水系”可知,该湖泊无出湖河流,判断其为咸水湖,且湖水主要输出方式为蒸发。故选D。第7题,由材料可知,①②③南侧谷地谷底有卵石堆积,卵石是岩石在河流中被河水搬运和磨圆所形成的,故可推测该地曾为河流,后因南侧地区形成新的分水岭,河流流向改变,该处因无水流汇入,成为断流河道,B正确。第8题,结合上题分析可知,MN一线形成新分水岭,造成①②③湖泊南部河流断流,故该处应为断裂带,且MN一线南部相对抬升,北部相对沉降,造成湖泊南部河流断流,形成干谷,A正确,B错误。如果发生褶皱,不会保持原有水系形态完整,C、D错误。]

下图为某区域的典型剖面示意图。该区域的山坡受流水侵蚀,谷地持续接受沉积。山坡多生长森林,谷地中草甸广泛发育。据此完成9~11题。

9.奠定该区域地貌基本格局的是( )

A.冰川作用 B.流水作用

C.构造运动 D.风沙作用

10.导致山坡与谷地植被分异的主要因素是( )

A.气温 B.降水

C.土壤温度 D.土壤水分

11.如果地质构造稳定、气候无明显变化,谷地植被变化趋势为( )

A.与地带性植被差异缩小,草甸比例上升

B.与地带性植被差异缩小,草甸比例下降

C.与地带性植被差异扩大,草甸比例上升

D.与地带性植被差异扩大,草甸比例下降

9.C 10.D 11.B [第9题,该区域的基本地貌为地壳挤压形成的褶皱山脉,构造运动奠定了该地地表形态的基本格局,冰川作用、流水作用与风沙作用都属于外力作用。故选C。第10题,从图中可以看出,山坡地势较高,而山谷地势较低,造成地下水位高度不一,谷地中地下水接近地表,造成土壤中水分较多,形成沼泽化土壤,形成草甸植被,D正确。山坡和谷地气温、土壤温度差异不是造成植被分异的主要因素,A、C错误。山坡和谷地的降水差异较小,B错误。第11题,由材料“该区域的山坡受流水侵蚀,谷地持续接受沉积”可知,如果地质构造稳定、气候无明显变化,则谷地沉积物不断堆积增厚,地势抬升,谷地地下水位将会不断下降,土壤水分减少,谷地植被与当地地带性植被的差异将会不断缩小,非地带性植被草甸比例下降。故选B。]

第Ⅱ卷(非选择题 共56分)

本卷包括必考题和选考题两部分。第36、37题为必考题,每个试题考生都必须作答。第43、44题为选考题,考生根据要求作答。

36.阅读图文材料,完成下列要求。

埃塞俄比亚人口超过1亿,农业人口约占80%,以小农户为主,农业是经济支柱。该国土地资源丰富,干湿季分明,绝大多数耕地只在湿季种植作物,灌溉农田比例小;工业基础及道路、供电等设施薄弱。近年来,该国引进灌溉农机具,但推广缓慢。下图示意埃塞俄比亚地形。

(1)评价埃塞俄比亚发展灌溉农业的水资源条件和地形条件。

(2)指出埃塞俄比亚推广灌溉技术对农业发展的重要作用。

(3)说明埃塞俄比亚难以大规模引进灌溉农机具的社会经济原因。

(4)为培育埃塞俄比亚灌溉农机具市场提出合理化建议。

[解析] 第(1)题,该题考查农业自然区位因素。评价可以从有利和不利两个方面分析,另外要注意题目要求从水资源条件和地形条件两个角度分析。读图可知,该国河湖多且分布广,湿季降水量大,水源充足;该国多高原、山地地形,地势崎岖,且中间高四周低,利于修筑水坝和自流输水;但地势起伏大,灌溉设施建设难度大。第(2)题,该题考查农业区位因素的影响。根据材料可知,该国干湿季分明,降水季节分配不均,季节变化大,旱灾多发,推广灌溉技术有利于保障农业用水,延长耕地可利用时间,增加可播种耕地面积,有利于农业增产稳产。第(3)题,该题考查农业社会经济区位因素。结合材料主要从劳动力、资金、基础设施等角度分析该国难以大规模引进灌溉农机具的社会经济原因。第(4)题,该题考查农业地域的发展措施。要培育灌溉农机具市场,就要尽可能地为农户了解灌溉农机具及使用灌溉农机具创造条件,可以从政府加强对农机具的宣传及出台优惠政策、整治耕地、加强基础设施建设等方面提出建议。

[答案] (1)河湖多且分布广,湿季降水量大,水资源丰富;多高原、山地地形,利于依据山势修筑水坝;地势中间高四周低,利于自流输水;地势起伏大,灌溉设施建设难度大。

(2)该国降水季节分配不均,推广灌溉技术可以改善干季的水分条件,延长耕地可利用时间,增加可播种耕地面积,增加复种指数,有利于农业增产稳产。

(3)农业人口多,农村劳动力丰富,制约机械的推广;农业生产多以小农户为主,资金不足;道路条件差,不利于灌溉农机具跨区使用;耕地分散,供电设施薄弱,灌溉农机具利用率低。

(4)政府加强宣传,出台低息或无息贷款购买的帮扶政策等;加强道路、电网等基础设施建设;整治耕地,使耕地集中连片,便于农机具进行作业;发展小型灌溉农机具,以适应当地地形、农田条件。

37.阅读图文材料,完成下列要求。

风蚀粗化是风蚀导致地表松散层细颗粒物流失、粗颗粒物所占比例增加的现象,其过程如图甲所示。某科研小组通过比较地表松散层表层和浅层的粗、细颗粒物含量,构建了风蚀粗化指数。该指数数值越大,说明表层比浅层粗颗粒物含量越高。图乙显示青藏高原南部(针对风蚀)采样点粗化指数的分布。

(1)说明风蚀粗化过程中地表松散层风蚀强度的变化。

(2)指出图乙所示区域风蚀粗化指数的空间分布特征,并解释其原因。

(3)分析耕作对风蚀和风蚀粗化指数的影响。

(4)提出图乙所示区域因地制宜的风蚀防治措施。

[解析] 第(1)题,读风蚀粗化过程图,对比三幅图中表层与浅层中粗、细颗粒物的数量及分布可以看出,风蚀粗化过程实际上是表层细颗粒物流失与粗颗粒物累积的过程。细颗粒物占比较大时,风蚀强度大,细颗粒物占比降低后,风蚀强度随之下降。第(2)题,读青藏高原南部(针对风蚀)采样点粗化指数的分布图可知,西部、北部风蚀粗化指数大,东部、南部风蚀粗化指数小,其成因可以从气候、植被、土壤发育程度等角度分析。第(3)题,耕作意味着土壤表层有农作物生长,农作物的根系可以固定土壤,茎、叶可以阻挡细颗粒物被吹走,并对风产生一定阻力,且灌溉使土壤含水量增加,使风蚀作用减轻,风蚀粗化指数下降。第(4)题,注意按题目要求“因地制宜”提出措施,结合第(2)题可知,该区域内不同地区风蚀强度不同,因此采取的风蚀防治措施也有差异。西部、北部风蚀粗化指数大,应减少人类活动对地表造成的破坏,设置沙障固沙;而东部、南部地表细颗粒物多,宜建设防风林,耕作时采用留茬少耕、免耕等方式。

[答案] (1)表层细颗粒物易受风力侵蚀,其占比较大时,风蚀强度大;风蚀粗化过程中,地表松散层细颗粒物逐渐流失;粗颗粒物不易受风力侵蚀,占比逐渐增加,风力侵蚀强度下降。

(2)空间分布特征:西部、北部风蚀粗化指数大,东部、南部风蚀粗化指数小。

原因:西部、北部海拔高,降水少,植被少,风力大,地表颗粒松散,风蚀作用强,风蚀粗化作用显著。(或东部、南部气候相对温暖湿润,植被条件好,风力小,地表颗粒粘性好,风蚀粗化作用不显著。)

(3)合理耕作使地表覆盖农作物,同时作物根系能够固定土壤表层颗粒物,且灌溉可以增加土壤含水量,使风蚀作用减轻,风蚀粗化指数下降。

(4)西部、北部减少人类活动对地表造成的破坏,设置沙障固沙;东部、南部建设防风林,耕作时采用留茬少耕、免耕等方式。

请考生在第43、44两道地理题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一个题目计分。

43.[地理——选修3:旅游地理]

甘肃省平凉市养牛历史悠久。实施乡村振兴战略以来,当地将迁入新居农户腾退的窑洞改造成牛舍,专门养殖地方优良品种平凉红牛。窑洞养牛(下图)不仅实现了废弃窑洞的资源化利用和农户增收,而且具有旅游开发前景。某地理研学小组为设计与窑洞养牛相关的旅游产品,计划开展调研活动。

简述该小组需要调查的内容。

[解析] 发展乡村旅游是实施乡村振兴的关键。需要调查的内容主要从资源价值、客源市场、交通条件、地区接待能力等方面进行作答。

[参考答案] 红牛的生活习性和养殖方式;红牛的食用价值与食用方式;窑洞的基本情况与位置分布;目标客源地与空间距离;当地道路等基础设施与设施的建设情况。

44.[地理——选修6:环境保护]

我们坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全方位、全地域、全过程加强生态环境保护,生态文明制度体系更加健全,污染防治攻坚向纵深推进,绿色、循环、低碳发展迈出坚实步伐,生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化,我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。

——摘自党的二十大报告

说明“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”蕴含的自然环境整体性原理。(要求:材料与原理结合,逻辑清晰,表达准确。)

[解析] 环境保护逐渐成为经济发展的重点关注内容。解答本题需要紧扣题干“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”,从各要素的关系和保护、治理中需要注意的问题等角度进行说明。

[参考答案] “山水林田湖草沙”系统中的各个要素不是互相独立的,“山、林、草”是水的源头,“水”滋养了“田、林、草”,“草、水、田、沙”是人类生产生活的基础。“山水林田湖草沙”彼此相互联系,相互补充,不可替代,共同构成了生物圈系统,对于“山水林田湖草沙”的保护修复要从根本上改变以前单项治理和分类保护的模式,向着“山水林田湖草沙”系统多因子综合保护修复模式转变。

2/9

同课章节目录