2023年普通高中学业水平选择性考试(湖南卷)地理(解析版)

文档属性

| 名称 | 2023年普通高中学业水平选择性考试(湖南卷)地理(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023年普通高中学业水平选择性考试(湖南卷)地理

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

服装制造商可以在全球范围内选择分包商,产品残次率是影响其选择的重要因素之一。在交货期允许的情况下,洛杉矶时尚区内的韩国制造商更倾向选择代工厂位于东南亚的韩国分包商,而不是代工厂位于拉丁美洲的分包商。东南亚服装生产所需的面料大多产自中国,面料生产所需的棉花来自北美洲。据此完成1~2题。

1.东南亚服装生产所需的面料大多产自中国,是因为中国( )

A.原材料丰富 B.产业基础好

C.劳动力廉价 D.环境容量大

2.时尚区内的韩国制造商更倾向选择代工厂位于东南亚的韩国分包商,最可能考虑的是( )

①贸易壁垒 ②文化关联 ③市场环境 ④生产技能

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

1.B 2.C [第1题,由题干可知,本题考查东南亚服装生产所需的面料大多产自中国的原因。材料中提到“面料生产所需的棉花来自北美洲”,A错误。中国将原材料(棉花)加工成面料后,再提供给东南亚的服装制造商,因此,面料大多产自中国是因为中国的产业基础好,可以生产出大量面料满足东南亚服装生产的需求,B正确。东南亚的劳动力价格比中国更加低廉,面料生产与环境容量无关,C、D错误。第2题,由材料“产品残次率是影响其选择的重要因素之一”可知,生产技能应是考虑的主要因素;另外,韩国制造商选择代工厂位于东南亚的韩国分包商,是因为同一国家在文化关联上更加紧密,沟通交流更加顺畅,②④正确;制造商选择分包商是进行服装生产,与市场环境无关,贸易壁垒的相关情况在材料中并未提及,①③错误。故选C。]

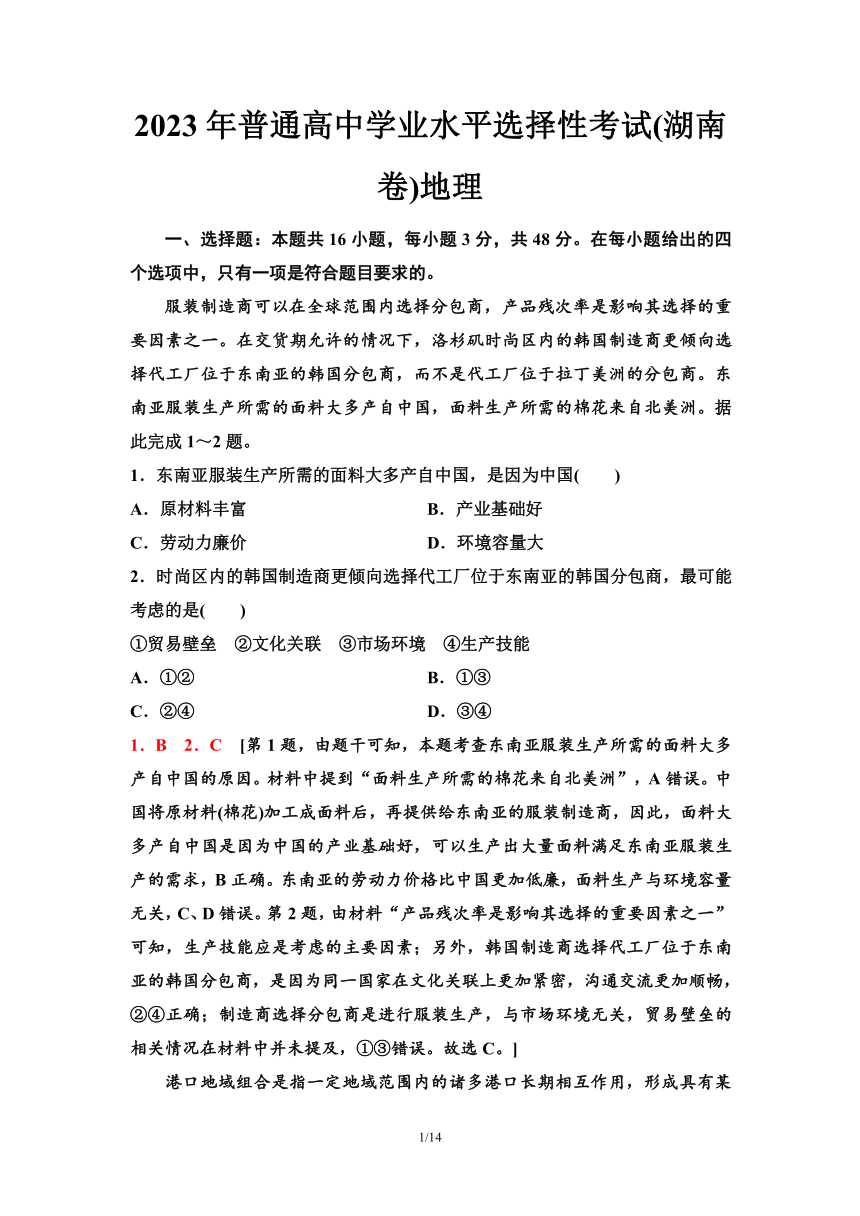

港口地域组合是指一定地域范围内的诸多港口长期相互作用,形成具有某种分布格局、结构形式和功能类型的组合。下图示意海岛港口地域组合演变的不同阶段。据此完成3~4题。

3.海岛港口地域组合演变阶段的顺序是( )

A.④①③② B.②④③①

C.②④①③ D.④②③①

4.图中④示意的阶段,岛域内港口( )

A.功能尚未出现分化

B.腹地界线较清晰

C.分布格局趋向集中

D.演化出不同等级

3.B 4.D [第3题,由材料可知,港口地域组合的演变是在诸多港口长期相互作用下,形成的具有某种分布格局、结构形式和功能类型的组合,推断其演变应该是由简单到复杂,由无结构格局走向有结构格局。据图可知,②阶段只有一个港口,结构形式最简单,为最初阶段;④阶段出现了两个港口,开始呈现一定的结构形式;③阶段海岛内部出现三个港口,不同海岛之间开始有了联系,结构更加复杂;①阶段的港口与陆域之间搭建了路桥,辐射带动区域更加广泛。故演变阶段的顺序是②④③①。故选B。第4题,图中④示意的阶段出现了两个港口,且两个港口有大小之分,左侧的港口客货流箭头单向指向右侧的港口,可知该岛域内左侧港口等级更高,即港口演化出不同等级。故选D。]

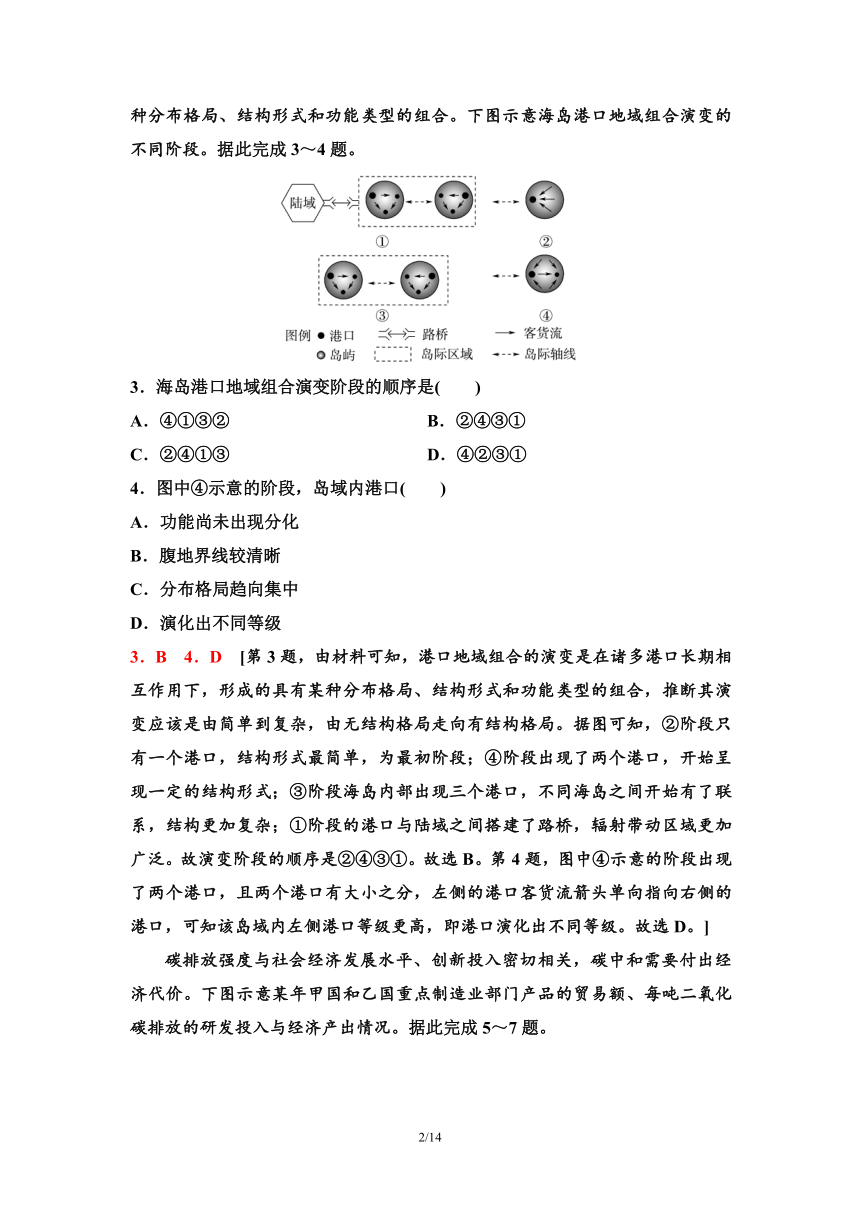

碳排放强度与社会经济发展水平、创新投入密切相关,碳中和需要付出经济代价。下图示意某年甲国和乙国重点制造业部门产品的贸易额、每吨二氧化碳排放的研发投入与经济产出情况。据此完成5~7题。

5.乙国出口的产品中,单位GDP二氧化碳排放量最少的是( )

A.金属及金属制品 B.化工制品

C.机械制造产品 D.电子产品

6.与乙国相比,甲国生产同类制造业产品的( )

A.环境成本高 B.人力成本高

C.营销成本高 D.研发成本高

7.根据图中两国重点制造业部门产品的投入产出效果,甲国应优先考虑( )

①扩大国际市场 ②提高创新能力 ③强化产业升级 ④承接产业转移

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

5.D 6.A 7.B [第5题,单位GDP二氧化碳排放量最少,即每吨二氧化碳排放创造的GDP最高。读图可知,乙国的电子产品每吨二氧化碳排放创造的GDP最高。故选D。第6题,读图可知,乙国相比甲国,生产同类产品时每吨二氧化碳排放的研发投入较大,且每吨二氧化碳排放创造的GDP较高。结合所学知识分析,乙国比甲国经济更发达,人力成本、研发成本更高,B、D错误。与乙国相比,甲国生产同类产品时每吨二氧化碳排放创造的GDP更低,需要投入更高的环境成本,A正确。根据材料无法比较甲、乙两国的营销成本,C错误。第7题,读图可知,相比乙国,甲国同类型制造业每吨二氧化碳排放的研发投入和创造的GDP都相对较低,从投入与产出来看,甲国应该优先考虑提高自身的创新能力,强化产业升级,②③正确。故选B。]

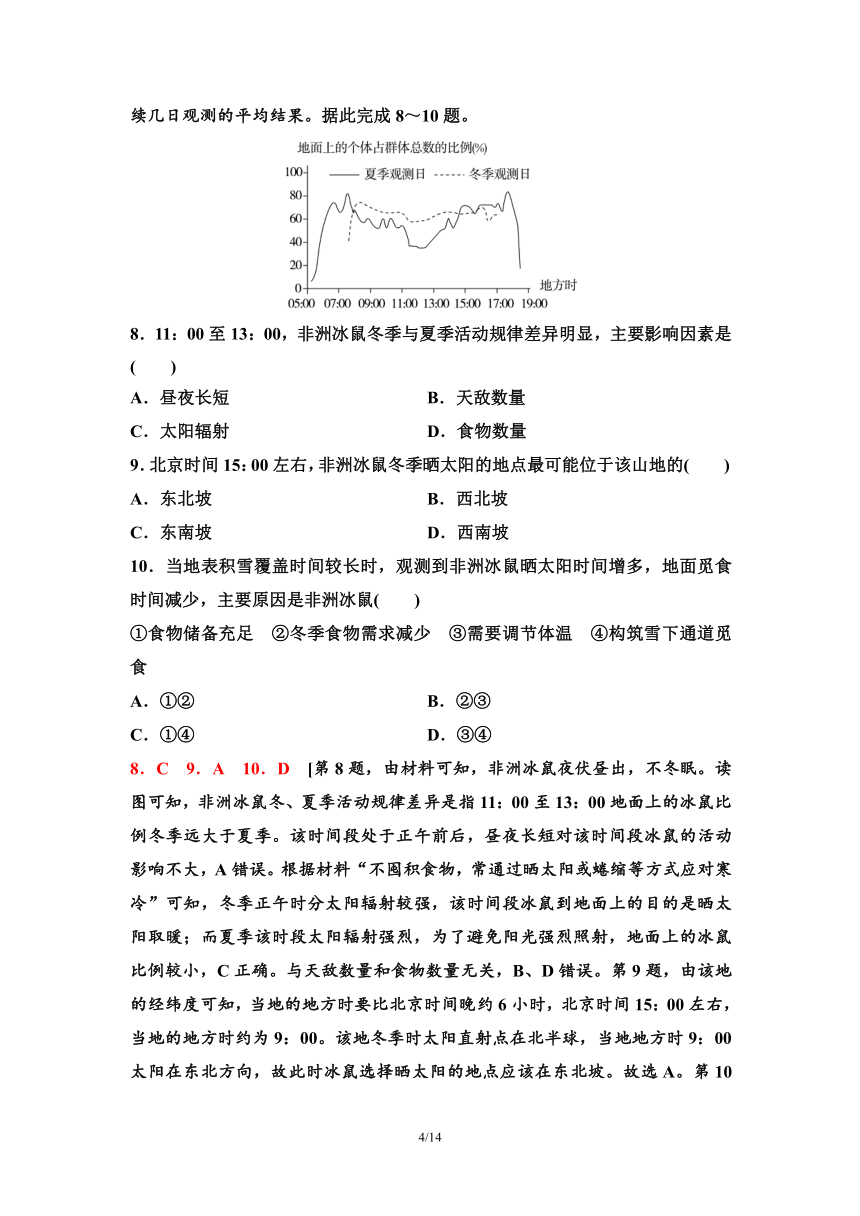

非洲冰鼠是啮齿类食草动物,夜伏昼出,不冬眠,不囤积食物,常通过晒太阳或蜷缩等方式应对寒冷。在非洲南部某山地(29°33′S,29°14′E)海拔2 800米处的缓坡上,某科研团队对非洲冰鼠群体的活动规律进行观测。下图示意连续几日观测的平均结果。据此完成8~10题。

8.11:00至13:00,非洲冰鼠冬季与夏季活动规律差异明显,主要影响因素是( )

A.昼夜长短 B.天敌数量

C.太阳辐射 D.食物数量

9.北京时间15:00左右,非洲冰鼠冬季晒太阳的地点最可能位于该山地的( )

A.东北坡 B.西北坡

C.东南坡 D.西南坡

10.当地表积雪覆盖时间较长时,观测到非洲冰鼠晒太阳时间增多,地面觅食时间减少,主要原因是非洲冰鼠( )

①食物储备充足 ②冬季食物需求减少 ③需要调节体温 ④构筑雪下通道觅食

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

8.C 9.A 10.D [第8题,由材料可知,非洲冰鼠夜伏昼出,不冬眠。读图可知,非洲冰鼠冬、夏季活动规律差异是指11:00至13:00地面上的冰鼠比例冬季远大于夏季。该时间段处于正午前后,昼夜长短对该时间段冰鼠的活动影响不大,A错误。根据材料“不囤积食物,常通过晒太阳或蜷缩等方式应对寒冷”可知,冬季正午时分太阳辐射较强,该时间段冰鼠到地面上的目的是晒太阳取暖;而夏季该时段太阳辐射强烈,为了避免阳光强烈照射,地面上的冰鼠比例较小,C正确。与天敌数量和食物数量无关,B、D错误。第9题,由该地的经纬度可知,当地的地方时要比北京时间晚约6小时,北京时间15:00左右,当地的地方时约为9:00。该地冬季时太阳直射点在北半球,当地地方时9:00太阳在东北方向,故此时冰鼠选择晒太阳的地点应该在东北坡。故选A。第10题,由题干“当地表积雪覆盖时间较长时”可知,地面反射率高,积雪下的温度较低,故冰鼠需要通过晒太阳来调节自身体温。另外,冬季积雪存在时间较长,冰鼠作为食草动物需要构筑雪下通道觅食,所以地面觅食时间减少,③④正确;由材料可知,冰鼠不囤积食物,①错误;冬季气候寒冷,冰鼠食物需求不会减少,②错误。故选D。]

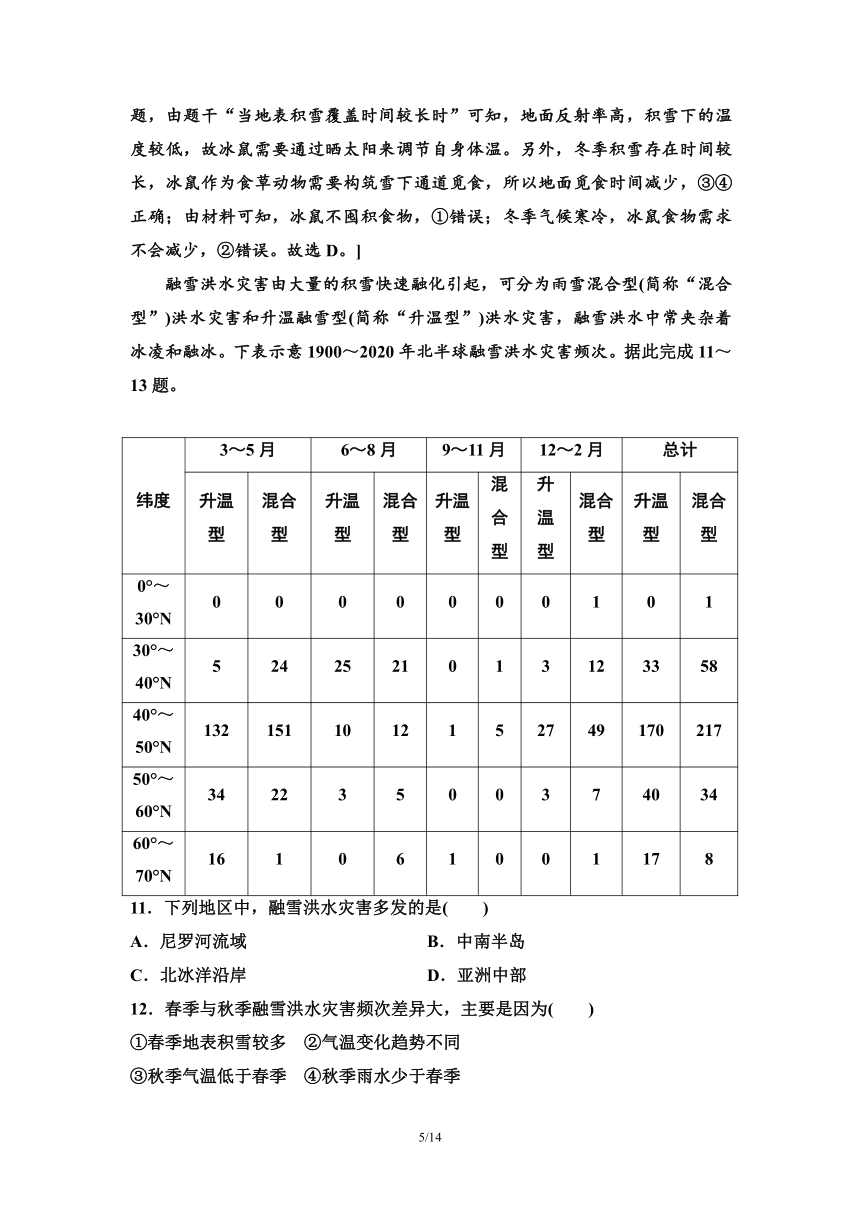

融雪洪水灾害由大量的积雪快速融化引起,可分为雨雪混合型(简称“混合型”)洪水灾害和升温融雪型(简称“升温型”)洪水灾害,融雪洪水中常夹杂着冰凌和融冰。下表示意1900~2020年北半球融雪洪水灾害频次。据此完成11~13题。

纬度 3~5月 6~8月 9~11月 12~2月 总计

升温型 混合型 升温型 混合型 升温型 混合型 升温型 混合型 升温型 混合型

0°~30°N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

30°~40°N 5 24 25 21 0 1 3 12 33 58

40°~50°N 132 151 10 12 1 5 27 49 170 217

50°~60°N 34 22 3 5 0 0 3 7 40 34

60°~70°N 16 1 0 6 1 0 0 1 17 8

11.下列地区中,融雪洪水灾害多发的是( )

A.尼罗河流域 B.中南半岛

C.北冰洋沿岸 D.亚洲中部

12.春季与秋季融雪洪水灾害频次差异大,主要是因为( )

①春季地表积雪较多 ②气温变化趋势不同

③秋季气温低于春季 ④秋季雨水少于春季

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

13.一般认为,混合型洪水比升温型洪水破坏力更强,其理由最可能是( )

A.混合型比升温型洪水频次高

B.雨水的流动性比积雪融水强

C.积雪面雨水会加速积雪消融

D.混合型洪水中有冰凌和融冰

11.D 12.A 13.C [第11题,由表格信息可知,1900~2020年北半球融雪洪水灾害频次总计最高的地区在40°~50°N,说明该纬度范围内融雪洪水灾害多发。选项中只有亚洲中部位于该纬度范围内。故选D。第12题,根据表格信息可知,春季与秋季融雪洪水灾害频次差异大具体体现为春季融雪洪水灾害明显多于秋季。根据材料“融雪洪水灾害由大量的积雪快速融化引起”可知,经过气温较低的冬季后,春季地表有大量的积雪且气温迅速回升,气温变化趋势不同于秋季(温度逐渐降低),①②正确。故选A。第13题,根据材料可知,混合型洪水是指雨雪混合型洪水,升温型洪水是指升温融雪型洪水,题干表明混合型洪水比升温型洪水破坏力更强,两种洪水类型破坏力的大小与其发生的频次无关,A错误。两种洪水的流动性相差不大,B错误。根据材料可知,融雪洪水中常夹杂着冰凌和融冰,D错误。雨雪混合型洪水比升温融雪型洪水多一个影响因素:雨水。积雪面雨水会加速积雪消融,增加洪水水量,增强洪水的破坏力,C正确。]

大气污染受湿度、大气运动等因素影响。我国某地某月7日8:00至10日20:00经历了一次较强的大气污染,PM2.5浓度变化大。此期间该地空气垂直运动弱。下图示意此期间该地相关气象要素的变化情况(箭头表示对应时刻的近地面风向和风速,帕/秒是气象部门计量空气垂直运动速度的单位)。据此完成14~16题。

14.7日20:00至9日20:00,该地( )

A.不同高度空气垂直运动方向相同

B.空气中的水汽以向外输出为主

C.垂直气流强弱与湿度大小变化一致

D.下沉气流相对较强时近地面风速小

15.8日8:00至10日20:00,先后控制该地的天气系统是( )

A.冷锋、反气旋 B.冷锋、气旋

C.暖锋、反气旋 D.暖锋、气旋

16.下列四个时刻,该地污染最严重的是( )

A.7日20:00 B.8日20:00

C.9日20:00 D.10日20:00

14.B 15.A 16.C [第14题,由图可知,7日20:00至9日20:00,该地空气湿度由大变小,空气中的水汽以向外输出为主,B正确。由图可知,不同高度的空气垂直运动方向在不同时间点有所差异,A错误。垂直气流强弱与湿度大小变化并不一致,C错误。下沉气流较强时近地面风速应较大,D错误。第15题,材料中的“此期间该地空气垂直运动弱”提示应重点关注空气的水平运动。由图可知,在8日8:00至8日20:00,空气湿度变小,风向偏北且风力逐渐变大,由此推断该时段受冷锋控制。8日20:00之后空气以下沉运动为主,气流下沉现象显著,可知该时段该地由反气旋控制。故选A。第16题,由图可知,在9日8:00,该地空气下沉速度等值线密集,气流下沉运动显著,污染物逐渐聚集,不易扩散,在9日20:00前后污染程度达到较大值。故选C。]

二、非选择题:本题共4道题,共52分。

17.(10分)阅读图文材料,完成下列要求。

历史上,广东省是我国多次大规模南下移民的重要目的地。移民与当地居民融合,形成不同的方言区。下图示意广东省方言区分布。

(1)描述广东省方言区分布的主要特点。(4分)

(2)客家语方言区内的许多中心城镇形成粤语岛,请推测其原因。(6分)

[解析] 第(1)题,本题考查方言分布区域的特点。由图例可知,广东省方言分布从种类上来说多种多样,从区域上来说具有局部集中和交错分布的特点,东北部山区主要讲客家语,雷州半岛及东南沿海为闽语区,而当地粤语主要分布在中西部地区,且分布较为集中。第(2)题,本题考查区域的整体性与关联性。广东省东北部主要为客家语区,地形为山区,客家人为后期多次迁入群体,因此多在自然条件相对较差的山区及周边村庄居住,条件相对较好的平原较早被当地人开发,且优先发展成为了城镇。多次迁入的客家人在人口数量上占据优势,进而东北部山区出现以客家语为主,而粤语使用人口较少的情况。

[答案] (1)特点:广东省方言区类型多样且分布不均衡,方言交错分布(1分);当地粤语主要集中分布在珠江三角洲的平原地区(1分);闽语主要集中分布在雷州半岛和东南部的沿海地区(1分);客家语主要分布在东北部(1分)。

(2)讲客家语的主要为北方南迁汉人,迁移定居地大多在自然条件较差、开发较晚的东北部山区(2分);该区域原居民说粤语,大多选择在自然条件较好的平原地区居住,这些地区得到优先发展,成了城镇(2分);南迁汉人数量较大,占据面积较广(2分)。

18.(14分)阅读图文材料,完成下列要求。

水磨坊是利用水能进行谷物加工的小型生产车间。波兰维斯瓦河下游位于波德平原,年降水量不足500 mm。从12世纪开始,维斯瓦河下游农业区沿河(溪)流建设了大量水磨坊,自18世纪末以来水磨坊逐渐被废弃。随着土地资源大规模开发,耕地面积增加,农业集约化程度不断提高,该地河流水文水系发生了显著变化。图1示意维斯瓦河下游农业区水磨坊的分布。图2示意水磨坊景观。

(1)指出早期在维斯瓦河下游农业区建设水磨坊的有利条件。(4分)

(2)说明自18世纪末以来维斯瓦河下游农业区水磨坊逐渐被废弃的原因。(6分)

(3)针对水磨坊被废弃的现状,请提出水磨坊景观开发利用的合理建议。(4分)

[解析] 第(1)题,本题考查农业设施建设的条件等知识。由图例可知,水磨坊位于河流下游地区,附近有堤坝分布,水网密布,故可以提供适当的水能,为水磨坊提供动力;此外周边有大量耕地,农产品的产出为水磨坊加工提供了市场。第(2)题,本题考查农业水利设施荒废的原因。水磨坊的荒废要从水磨坊存在的动力条件以及应用市场方面分析。从动力条件看,随着土地开发的进行,区域水系发生变化,导致供水条件变差;从应用市场来看,随着工业化的进行,大型机器出现,取代了加工效率低的水磨坊;规模化的经营使农产品产量增加,小型水磨坊不能满足加工需求。第(3)题,本题考查区域发展方向的知识。水磨坊逐渐被废弃,对于水磨坊景观的开发利用,从其功能上可完善区域水系,恢复部分水磨坊的功能,从产业结构上可发展以农业记忆为主题的旅游业。

[答案] (1)位于维斯瓦河下游,河网水系密集,水量大;建有堤坝,落差较大,河流有一定的水能;位于波德平原,沿河多为农业区,谷物加工的需求大。(每点2分,任答两点得4分)

(2)新型谷物加工方式随着工业革命的进行逐渐出现,加工效率更高(2分);随着土地资源大规模的开发,耕地面积增多,土地产出增多,小型水磨坊的加工不能满足市场需求(2分);此外随着土地的开发,河流的水系紊乱,水磨坊的水源供给不足(2分)。

(3)可疏浚河道,完善区域水系,恢复部分水磨坊的功能(2分);水磨坊属于农业遗产,可适当保留,发展以农业记忆为主题的旅游业(2分)。

19.(14分)阅读图文材料,完成下列要求。

甲河与乙河发源于某山地两侧(下图)。某科研小组调研发现,甲河流经地区的岩石节理发育,压实和成岩作用相对较弱。下表示意两条河流河源段测量点的水位高程。

距河源的距离(km) 测量点水位高程(m)

甲河 乙河

0.0 192 190

0.5 180 179

1.0 172 172

1.5 171 169

2.0 167 167

2.5 164 166

3.0 163 162

3.5 161 155

4.0 157 154

4.5 151 153

5.0 142 152

(1)请补充两条河流河源段的水位高程变化曲线和图例。(4分)

(2)科研小组预测两条河流会发生袭夺,请判断袭夺关系,并说明理由。(6分)

(3)北斗卫星导航系统在本次调研中得到了充分的应用,请说明可以应用在哪些具体方面。(4分)

[解析] 第(1)题,本题考查地理绘图的知识。由表格数据可知,甲河源头海拔高,故实线代表的图例是甲河,虚线是乙河。按照距河源的距离确定高程,再用平滑曲线连接即可。第(2)题,本题考查河流袭夺。由“甲河流经地区的岩石节理发育,压实和成岩作用相对较弱”可知,甲河流经地区岩石抗侵蚀能力较弱。目前从河源至距河源5km范围内,甲河落差为50m,乙河落差为38m,甲河落差更大,流速更快,溯源侵蚀能力更强,在甲河的溯源侵蚀作用下,甲河河源逐渐向水岭伸展,当两河之间的分水岭被甲河切穿后,甲河袭夺乙河。第(3)题,本题考查北斗卫星导航系统应用领域的知识。北斗卫星导航系统具有授时、定位、导航以及海拔测量的功能,本次活动需要用到路径设定、位置的定位、时间应用以及高程的测量,从而发挥北斗卫星导航系统的作用。

[答案]

(1)

(甲河源段为实线,乙河源段为虚线)。(作图2分,图例标注正确2分,共4分)

(2)甲河袭夺乙河。(2分)甲河流经地区的岩石节理发育,成岩作用弱,抗侵蚀能力弱;甲河落差大,流速快,溯源侵蚀能力更强,河源逐渐向分水岭伸展,最终切穿分水岭袭夺乙河。(4分)

(3)可对该活动路径进行导航;对观测点进行实时定位;对河流各测量点进行准确海拔测量;具有授时功能。(每点2分,任答两点得4分)

20.(14分)阅读图文材料,完成下列要求。

锆是一种战略性稀有重金属。锆资源集中分布在澳大利亚和非洲,绝大多数由澳大利亚、英国和美国的三大供应商开发,消费集中在中国、欧洲和北美洲。莫桑比克锆砂矿资源丰富,其成矿物质主要来源于前寒武纪火成岩。含锆重砂矿物多在海岸带低潮线附近富集,1~3月在高潮线以上也有大量沉积。“一带一路”背景下,某中资企业与莫桑比克合作开发锆砂矿。下图示意采矿区及所在区域。

(1)甲、乙、丙、丁四地中,哪一处最有可能是该采矿区成矿物质的来源地,并说明理由。(4分)

(2)含锆重砂矿物1~3月在高潮线以上有大量沉积,请作出合理解释。(6分)

(3)根据材料,简述我国锆资源供应安全面临的主要问题。(4分)

[解析] 第(1)题,结合材料可知,该采矿区成矿物质来源于前寒武纪火成岩,再结合图例可知,丙处为太古宙侵入岩,太古宙属于前寒武纪时期,加上丙处位于流经采矿区河流上游,便于搬运含锆重砂矿物,故采矿区成矿物质来源于丙处。第(2)题,根据莫桑比克地理位置可知,该地位于东非高原和印度洋交界处,位于南半球,属于热带草原气候,7月份为干季,1月份为湿季,而1~3月属于湿季后期,整个湿季降水充足,河流的侵蚀作用强,汛期之后富集的含锆重砂矿物会在河流来水量少时因潮水的顶托作用在高潮线以上大量堆积。第(3)题,结合材料信息可从锆资源的分布、开发以及原料供应地的距离和交通条件等方面分析,从而得出我国锆资源供应安全面临的问题。

[答案] (1)丙处。(1分)

理由:该采矿区成矿物质来源于前寒武纪火成岩,而太古宙属于前寒武纪时期(1分);丙处位于流经采矿区河流的上游,流水侵蚀、搬运作用强(1分);从而将含锆重砂矿物运移至矿区沉积下来,形成锆砂矿(1分)。

(2)莫桑比克位于南半球,属于热带草原气候,降水季节差异大(2分);湿季时雨水对地表侵蚀作用强,河流挟带大量含锆重砂矿物在河口附近堆积(2分);1~3月属于湿季后期,上游来水量减小,进潮量大,受潮水顶托作用影响的范围广,使湿季积累的含锆重砂矿物在高潮线以上大量富集(2分)。

(3)锆作为一种战略性稀有重金属,主要分布在澳大利亚和非洲,我国锆资源储量少,国内自身供给能力弱;锆主要由澳大利亚、英国、美国供应商开发,我国锆资源开发能力弱,开发经济成本较高;莫桑比克距我国较远,且海运受制于他国,使我国增加锆资源区外调配难度,增大锆资源供应风险。(每点2分,任答两点得4分)

10/14

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

服装制造商可以在全球范围内选择分包商,产品残次率是影响其选择的重要因素之一。在交货期允许的情况下,洛杉矶时尚区内的韩国制造商更倾向选择代工厂位于东南亚的韩国分包商,而不是代工厂位于拉丁美洲的分包商。东南亚服装生产所需的面料大多产自中国,面料生产所需的棉花来自北美洲。据此完成1~2题。

1.东南亚服装生产所需的面料大多产自中国,是因为中国( )

A.原材料丰富 B.产业基础好

C.劳动力廉价 D.环境容量大

2.时尚区内的韩国制造商更倾向选择代工厂位于东南亚的韩国分包商,最可能考虑的是( )

①贸易壁垒 ②文化关联 ③市场环境 ④生产技能

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

1.B 2.C [第1题,由题干可知,本题考查东南亚服装生产所需的面料大多产自中国的原因。材料中提到“面料生产所需的棉花来自北美洲”,A错误。中国将原材料(棉花)加工成面料后,再提供给东南亚的服装制造商,因此,面料大多产自中国是因为中国的产业基础好,可以生产出大量面料满足东南亚服装生产的需求,B正确。东南亚的劳动力价格比中国更加低廉,面料生产与环境容量无关,C、D错误。第2题,由材料“产品残次率是影响其选择的重要因素之一”可知,生产技能应是考虑的主要因素;另外,韩国制造商选择代工厂位于东南亚的韩国分包商,是因为同一国家在文化关联上更加紧密,沟通交流更加顺畅,②④正确;制造商选择分包商是进行服装生产,与市场环境无关,贸易壁垒的相关情况在材料中并未提及,①③错误。故选C。]

港口地域组合是指一定地域范围内的诸多港口长期相互作用,形成具有某种分布格局、结构形式和功能类型的组合。下图示意海岛港口地域组合演变的不同阶段。据此完成3~4题。

3.海岛港口地域组合演变阶段的顺序是( )

A.④①③② B.②④③①

C.②④①③ D.④②③①

4.图中④示意的阶段,岛域内港口( )

A.功能尚未出现分化

B.腹地界线较清晰

C.分布格局趋向集中

D.演化出不同等级

3.B 4.D [第3题,由材料可知,港口地域组合的演变是在诸多港口长期相互作用下,形成的具有某种分布格局、结构形式和功能类型的组合,推断其演变应该是由简单到复杂,由无结构格局走向有结构格局。据图可知,②阶段只有一个港口,结构形式最简单,为最初阶段;④阶段出现了两个港口,开始呈现一定的结构形式;③阶段海岛内部出现三个港口,不同海岛之间开始有了联系,结构更加复杂;①阶段的港口与陆域之间搭建了路桥,辐射带动区域更加广泛。故演变阶段的顺序是②④③①。故选B。第4题,图中④示意的阶段出现了两个港口,且两个港口有大小之分,左侧的港口客货流箭头单向指向右侧的港口,可知该岛域内左侧港口等级更高,即港口演化出不同等级。故选D。]

碳排放强度与社会经济发展水平、创新投入密切相关,碳中和需要付出经济代价。下图示意某年甲国和乙国重点制造业部门产品的贸易额、每吨二氧化碳排放的研发投入与经济产出情况。据此完成5~7题。

5.乙国出口的产品中,单位GDP二氧化碳排放量最少的是( )

A.金属及金属制品 B.化工制品

C.机械制造产品 D.电子产品

6.与乙国相比,甲国生产同类制造业产品的( )

A.环境成本高 B.人力成本高

C.营销成本高 D.研发成本高

7.根据图中两国重点制造业部门产品的投入产出效果,甲国应优先考虑( )

①扩大国际市场 ②提高创新能力 ③强化产业升级 ④承接产业转移

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

5.D 6.A 7.B [第5题,单位GDP二氧化碳排放量最少,即每吨二氧化碳排放创造的GDP最高。读图可知,乙国的电子产品每吨二氧化碳排放创造的GDP最高。故选D。第6题,读图可知,乙国相比甲国,生产同类产品时每吨二氧化碳排放的研发投入较大,且每吨二氧化碳排放创造的GDP较高。结合所学知识分析,乙国比甲国经济更发达,人力成本、研发成本更高,B、D错误。与乙国相比,甲国生产同类产品时每吨二氧化碳排放创造的GDP更低,需要投入更高的环境成本,A正确。根据材料无法比较甲、乙两国的营销成本,C错误。第7题,读图可知,相比乙国,甲国同类型制造业每吨二氧化碳排放的研发投入和创造的GDP都相对较低,从投入与产出来看,甲国应该优先考虑提高自身的创新能力,强化产业升级,②③正确。故选B。]

非洲冰鼠是啮齿类食草动物,夜伏昼出,不冬眠,不囤积食物,常通过晒太阳或蜷缩等方式应对寒冷。在非洲南部某山地(29°33′S,29°14′E)海拔2 800米处的缓坡上,某科研团队对非洲冰鼠群体的活动规律进行观测。下图示意连续几日观测的平均结果。据此完成8~10题。

8.11:00至13:00,非洲冰鼠冬季与夏季活动规律差异明显,主要影响因素是( )

A.昼夜长短 B.天敌数量

C.太阳辐射 D.食物数量

9.北京时间15:00左右,非洲冰鼠冬季晒太阳的地点最可能位于该山地的( )

A.东北坡 B.西北坡

C.东南坡 D.西南坡

10.当地表积雪覆盖时间较长时,观测到非洲冰鼠晒太阳时间增多,地面觅食时间减少,主要原因是非洲冰鼠( )

①食物储备充足 ②冬季食物需求减少 ③需要调节体温 ④构筑雪下通道觅食

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

8.C 9.A 10.D [第8题,由材料可知,非洲冰鼠夜伏昼出,不冬眠。读图可知,非洲冰鼠冬、夏季活动规律差异是指11:00至13:00地面上的冰鼠比例冬季远大于夏季。该时间段处于正午前后,昼夜长短对该时间段冰鼠的活动影响不大,A错误。根据材料“不囤积食物,常通过晒太阳或蜷缩等方式应对寒冷”可知,冬季正午时分太阳辐射较强,该时间段冰鼠到地面上的目的是晒太阳取暖;而夏季该时段太阳辐射强烈,为了避免阳光强烈照射,地面上的冰鼠比例较小,C正确。与天敌数量和食物数量无关,B、D错误。第9题,由该地的经纬度可知,当地的地方时要比北京时间晚约6小时,北京时间15:00左右,当地的地方时约为9:00。该地冬季时太阳直射点在北半球,当地地方时9:00太阳在东北方向,故此时冰鼠选择晒太阳的地点应该在东北坡。故选A。第10题,由题干“当地表积雪覆盖时间较长时”可知,地面反射率高,积雪下的温度较低,故冰鼠需要通过晒太阳来调节自身体温。另外,冬季积雪存在时间较长,冰鼠作为食草动物需要构筑雪下通道觅食,所以地面觅食时间减少,③④正确;由材料可知,冰鼠不囤积食物,①错误;冬季气候寒冷,冰鼠食物需求不会减少,②错误。故选D。]

融雪洪水灾害由大量的积雪快速融化引起,可分为雨雪混合型(简称“混合型”)洪水灾害和升温融雪型(简称“升温型”)洪水灾害,融雪洪水中常夹杂着冰凌和融冰。下表示意1900~2020年北半球融雪洪水灾害频次。据此完成11~13题。

纬度 3~5月 6~8月 9~11月 12~2月 总计

升温型 混合型 升温型 混合型 升温型 混合型 升温型 混合型 升温型 混合型

0°~30°N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

30°~40°N 5 24 25 21 0 1 3 12 33 58

40°~50°N 132 151 10 12 1 5 27 49 170 217

50°~60°N 34 22 3 5 0 0 3 7 40 34

60°~70°N 16 1 0 6 1 0 0 1 17 8

11.下列地区中,融雪洪水灾害多发的是( )

A.尼罗河流域 B.中南半岛

C.北冰洋沿岸 D.亚洲中部

12.春季与秋季融雪洪水灾害频次差异大,主要是因为( )

①春季地表积雪较多 ②气温变化趋势不同

③秋季气温低于春季 ④秋季雨水少于春季

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

13.一般认为,混合型洪水比升温型洪水破坏力更强,其理由最可能是( )

A.混合型比升温型洪水频次高

B.雨水的流动性比积雪融水强

C.积雪面雨水会加速积雪消融

D.混合型洪水中有冰凌和融冰

11.D 12.A 13.C [第11题,由表格信息可知,1900~2020年北半球融雪洪水灾害频次总计最高的地区在40°~50°N,说明该纬度范围内融雪洪水灾害多发。选项中只有亚洲中部位于该纬度范围内。故选D。第12题,根据表格信息可知,春季与秋季融雪洪水灾害频次差异大具体体现为春季融雪洪水灾害明显多于秋季。根据材料“融雪洪水灾害由大量的积雪快速融化引起”可知,经过气温较低的冬季后,春季地表有大量的积雪且气温迅速回升,气温变化趋势不同于秋季(温度逐渐降低),①②正确。故选A。第13题,根据材料可知,混合型洪水是指雨雪混合型洪水,升温型洪水是指升温融雪型洪水,题干表明混合型洪水比升温型洪水破坏力更强,两种洪水类型破坏力的大小与其发生的频次无关,A错误。两种洪水的流动性相差不大,B错误。根据材料可知,融雪洪水中常夹杂着冰凌和融冰,D错误。雨雪混合型洪水比升温融雪型洪水多一个影响因素:雨水。积雪面雨水会加速积雪消融,增加洪水水量,增强洪水的破坏力,C正确。]

大气污染受湿度、大气运动等因素影响。我国某地某月7日8:00至10日20:00经历了一次较强的大气污染,PM2.5浓度变化大。此期间该地空气垂直运动弱。下图示意此期间该地相关气象要素的变化情况(箭头表示对应时刻的近地面风向和风速,帕/秒是气象部门计量空气垂直运动速度的单位)。据此完成14~16题。

14.7日20:00至9日20:00,该地( )

A.不同高度空气垂直运动方向相同

B.空气中的水汽以向外输出为主

C.垂直气流强弱与湿度大小变化一致

D.下沉气流相对较强时近地面风速小

15.8日8:00至10日20:00,先后控制该地的天气系统是( )

A.冷锋、反气旋 B.冷锋、气旋

C.暖锋、反气旋 D.暖锋、气旋

16.下列四个时刻,该地污染最严重的是( )

A.7日20:00 B.8日20:00

C.9日20:00 D.10日20:00

14.B 15.A 16.C [第14题,由图可知,7日20:00至9日20:00,该地空气湿度由大变小,空气中的水汽以向外输出为主,B正确。由图可知,不同高度的空气垂直运动方向在不同时间点有所差异,A错误。垂直气流强弱与湿度大小变化并不一致,C错误。下沉气流较强时近地面风速应较大,D错误。第15题,材料中的“此期间该地空气垂直运动弱”提示应重点关注空气的水平运动。由图可知,在8日8:00至8日20:00,空气湿度变小,风向偏北且风力逐渐变大,由此推断该时段受冷锋控制。8日20:00之后空气以下沉运动为主,气流下沉现象显著,可知该时段该地由反气旋控制。故选A。第16题,由图可知,在9日8:00,该地空气下沉速度等值线密集,气流下沉运动显著,污染物逐渐聚集,不易扩散,在9日20:00前后污染程度达到较大值。故选C。]

二、非选择题:本题共4道题,共52分。

17.(10分)阅读图文材料,完成下列要求。

历史上,广东省是我国多次大规模南下移民的重要目的地。移民与当地居民融合,形成不同的方言区。下图示意广东省方言区分布。

(1)描述广东省方言区分布的主要特点。(4分)

(2)客家语方言区内的许多中心城镇形成粤语岛,请推测其原因。(6分)

[解析] 第(1)题,本题考查方言分布区域的特点。由图例可知,广东省方言分布从种类上来说多种多样,从区域上来说具有局部集中和交错分布的特点,东北部山区主要讲客家语,雷州半岛及东南沿海为闽语区,而当地粤语主要分布在中西部地区,且分布较为集中。第(2)题,本题考查区域的整体性与关联性。广东省东北部主要为客家语区,地形为山区,客家人为后期多次迁入群体,因此多在自然条件相对较差的山区及周边村庄居住,条件相对较好的平原较早被当地人开发,且优先发展成为了城镇。多次迁入的客家人在人口数量上占据优势,进而东北部山区出现以客家语为主,而粤语使用人口较少的情况。

[答案] (1)特点:广东省方言区类型多样且分布不均衡,方言交错分布(1分);当地粤语主要集中分布在珠江三角洲的平原地区(1分);闽语主要集中分布在雷州半岛和东南部的沿海地区(1分);客家语主要分布在东北部(1分)。

(2)讲客家语的主要为北方南迁汉人,迁移定居地大多在自然条件较差、开发较晚的东北部山区(2分);该区域原居民说粤语,大多选择在自然条件较好的平原地区居住,这些地区得到优先发展,成了城镇(2分);南迁汉人数量较大,占据面积较广(2分)。

18.(14分)阅读图文材料,完成下列要求。

水磨坊是利用水能进行谷物加工的小型生产车间。波兰维斯瓦河下游位于波德平原,年降水量不足500 mm。从12世纪开始,维斯瓦河下游农业区沿河(溪)流建设了大量水磨坊,自18世纪末以来水磨坊逐渐被废弃。随着土地资源大规模开发,耕地面积增加,农业集约化程度不断提高,该地河流水文水系发生了显著变化。图1示意维斯瓦河下游农业区水磨坊的分布。图2示意水磨坊景观。

(1)指出早期在维斯瓦河下游农业区建设水磨坊的有利条件。(4分)

(2)说明自18世纪末以来维斯瓦河下游农业区水磨坊逐渐被废弃的原因。(6分)

(3)针对水磨坊被废弃的现状,请提出水磨坊景观开发利用的合理建议。(4分)

[解析] 第(1)题,本题考查农业设施建设的条件等知识。由图例可知,水磨坊位于河流下游地区,附近有堤坝分布,水网密布,故可以提供适当的水能,为水磨坊提供动力;此外周边有大量耕地,农产品的产出为水磨坊加工提供了市场。第(2)题,本题考查农业水利设施荒废的原因。水磨坊的荒废要从水磨坊存在的动力条件以及应用市场方面分析。从动力条件看,随着土地开发的进行,区域水系发生变化,导致供水条件变差;从应用市场来看,随着工业化的进行,大型机器出现,取代了加工效率低的水磨坊;规模化的经营使农产品产量增加,小型水磨坊不能满足加工需求。第(3)题,本题考查区域发展方向的知识。水磨坊逐渐被废弃,对于水磨坊景观的开发利用,从其功能上可完善区域水系,恢复部分水磨坊的功能,从产业结构上可发展以农业记忆为主题的旅游业。

[答案] (1)位于维斯瓦河下游,河网水系密集,水量大;建有堤坝,落差较大,河流有一定的水能;位于波德平原,沿河多为农业区,谷物加工的需求大。(每点2分,任答两点得4分)

(2)新型谷物加工方式随着工业革命的进行逐渐出现,加工效率更高(2分);随着土地资源大规模的开发,耕地面积增多,土地产出增多,小型水磨坊的加工不能满足市场需求(2分);此外随着土地的开发,河流的水系紊乱,水磨坊的水源供给不足(2分)。

(3)可疏浚河道,完善区域水系,恢复部分水磨坊的功能(2分);水磨坊属于农业遗产,可适当保留,发展以农业记忆为主题的旅游业(2分)。

19.(14分)阅读图文材料,完成下列要求。

甲河与乙河发源于某山地两侧(下图)。某科研小组调研发现,甲河流经地区的岩石节理发育,压实和成岩作用相对较弱。下表示意两条河流河源段测量点的水位高程。

距河源的距离(km) 测量点水位高程(m)

甲河 乙河

0.0 192 190

0.5 180 179

1.0 172 172

1.5 171 169

2.0 167 167

2.5 164 166

3.0 163 162

3.5 161 155

4.0 157 154

4.5 151 153

5.0 142 152

(1)请补充两条河流河源段的水位高程变化曲线和图例。(4分)

(2)科研小组预测两条河流会发生袭夺,请判断袭夺关系,并说明理由。(6分)

(3)北斗卫星导航系统在本次调研中得到了充分的应用,请说明可以应用在哪些具体方面。(4分)

[解析] 第(1)题,本题考查地理绘图的知识。由表格数据可知,甲河源头海拔高,故实线代表的图例是甲河,虚线是乙河。按照距河源的距离确定高程,再用平滑曲线连接即可。第(2)题,本题考查河流袭夺。由“甲河流经地区的岩石节理发育,压实和成岩作用相对较弱”可知,甲河流经地区岩石抗侵蚀能力较弱。目前从河源至距河源5km范围内,甲河落差为50m,乙河落差为38m,甲河落差更大,流速更快,溯源侵蚀能力更强,在甲河的溯源侵蚀作用下,甲河河源逐渐向水岭伸展,当两河之间的分水岭被甲河切穿后,甲河袭夺乙河。第(3)题,本题考查北斗卫星导航系统应用领域的知识。北斗卫星导航系统具有授时、定位、导航以及海拔测量的功能,本次活动需要用到路径设定、位置的定位、时间应用以及高程的测量,从而发挥北斗卫星导航系统的作用。

[答案]

(1)

(甲河源段为实线,乙河源段为虚线)。(作图2分,图例标注正确2分,共4分)

(2)甲河袭夺乙河。(2分)甲河流经地区的岩石节理发育,成岩作用弱,抗侵蚀能力弱;甲河落差大,流速快,溯源侵蚀能力更强,河源逐渐向分水岭伸展,最终切穿分水岭袭夺乙河。(4分)

(3)可对该活动路径进行导航;对观测点进行实时定位;对河流各测量点进行准确海拔测量;具有授时功能。(每点2分,任答两点得4分)

20.(14分)阅读图文材料,完成下列要求。

锆是一种战略性稀有重金属。锆资源集中分布在澳大利亚和非洲,绝大多数由澳大利亚、英国和美国的三大供应商开发,消费集中在中国、欧洲和北美洲。莫桑比克锆砂矿资源丰富,其成矿物质主要来源于前寒武纪火成岩。含锆重砂矿物多在海岸带低潮线附近富集,1~3月在高潮线以上也有大量沉积。“一带一路”背景下,某中资企业与莫桑比克合作开发锆砂矿。下图示意采矿区及所在区域。

(1)甲、乙、丙、丁四地中,哪一处最有可能是该采矿区成矿物质的来源地,并说明理由。(4分)

(2)含锆重砂矿物1~3月在高潮线以上有大量沉积,请作出合理解释。(6分)

(3)根据材料,简述我国锆资源供应安全面临的主要问题。(4分)

[解析] 第(1)题,结合材料可知,该采矿区成矿物质来源于前寒武纪火成岩,再结合图例可知,丙处为太古宙侵入岩,太古宙属于前寒武纪时期,加上丙处位于流经采矿区河流上游,便于搬运含锆重砂矿物,故采矿区成矿物质来源于丙处。第(2)题,根据莫桑比克地理位置可知,该地位于东非高原和印度洋交界处,位于南半球,属于热带草原气候,7月份为干季,1月份为湿季,而1~3月属于湿季后期,整个湿季降水充足,河流的侵蚀作用强,汛期之后富集的含锆重砂矿物会在河流来水量少时因潮水的顶托作用在高潮线以上大量堆积。第(3)题,结合材料信息可从锆资源的分布、开发以及原料供应地的距离和交通条件等方面分析,从而得出我国锆资源供应安全面临的问题。

[答案] (1)丙处。(1分)

理由:该采矿区成矿物质来源于前寒武纪火成岩,而太古宙属于前寒武纪时期(1分);丙处位于流经采矿区河流的上游,流水侵蚀、搬运作用强(1分);从而将含锆重砂矿物运移至矿区沉积下来,形成锆砂矿(1分)。

(2)莫桑比克位于南半球,属于热带草原气候,降水季节差异大(2分);湿季时雨水对地表侵蚀作用强,河流挟带大量含锆重砂矿物在河口附近堆积(2分);1~3月属于湿季后期,上游来水量减小,进潮量大,受潮水顶托作用影响的范围广,使湿季积累的含锆重砂矿物在高潮线以上大量富集(2分)。

(3)锆作为一种战略性稀有重金属,主要分布在澳大利亚和非洲,我国锆资源储量少,国内自身供给能力弱;锆主要由澳大利亚、英国、美国供应商开发,我国锆资源开发能力弱,开发经济成本较高;莫桑比克距我国较远,且海运受制于他国,使我国增加锆资源区外调配难度,增大锆资源供应风险。(每点2分,任答两点得4分)

10/14

同课章节目录