2022年普通高等学校招生全国统一考试·全国甲卷文科综合(地理部分)(解析版)

文档属性

| 名称 | 2022年普通高等学校招生全国统一考试·全国甲卷文科综合(地理部分)(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 640.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2022年普通高等学校招生全国统一考试·全国甲卷文科综合(地理部分)

本试卷共15题,满分100分。

一、选择题:本题共11小题,每小题4分,共44分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

浙江S集团是一家研发和生产空调控制元件和零部件的企业,其生产的零部件占全球智能空调配件市场60%以上的份额。截至2017年,S集团除国内工厂外,还在美国、墨西哥、波兰等国家建有工厂。其国内工厂生产的产品除供应国内市场外,还满足出口需求。2018年,在国内工厂产能饱和、订单不断增长的情况下,S集团入驻越南某工业园,在买地自建厂房的同时,租用厂房开展生产。据此完成1~3题。

1.影响S集团在美国、墨西哥、波兰等国家建厂的主要区位因素是( )

A.技术 B.市场

C.原材料 D.劳动力

2.与国内建厂相比,S集团选择在越南建厂,可以( )

A.降低生产成本 B.增加产品产量

C.提高产品质量 D.方便原料供应

3.推测入驻越南的S集团在自建厂房的同时租用厂房的主要目的是( )

A.减少投资 B.提升企业形象

C.支持园区建设 D.满足客户需求

1.B 2.A 3.D [第1题,浙江S集团是一家研发和生产空调控制元件和零部件的企业,其生产的零部件占全球智能空调配件市场60%以上的份额,由此可知影响S集团在美国、墨西哥、波兰等国家建厂的主要区位因素是市场,B正确;S集团是一家研发和生产空调控制元件和零部件的企业,其自身就拥有较成熟的技术,且墨西哥经济发展水平和技术水平较低,A错误;原材料对空调控制元件和零部件的研发和生产影响不大,C错误;美国属于发达国家,劳动力成本较高,D错误。第2题,越南是位于东南亚的发展中国家,其经济发展水平较我国低,劳动力、地价都较低,生产成本较低。与在国内建厂相比,S集团选择在越南建厂可以降低生产成本,A正确;在国内增建工厂也可以增加产品产量,B错误;我国科技水平较越南高,在越南建厂对提高产品质量作用不大,C错误;空调控制元件和零部件的生产原料易获得,在国内生产也便于原料供应,D错误。第3题,若为减少投资,可只租用厂房进行生产,而不用自建,A错误;在自建厂房的同时租用厂房与提升企业形象关系不大,B错误;2018年,S集团国内工厂产能饱和,但订单不断增长,为及时满足客户订单需求,S集团边租用厂房开展生产,边自建厂房为以后的生产做准备,D正确;租用厂房没有增加园区的基础设施建设,对园区的建设作用不大,C错误。]

近年来,吉林、河南两省相继提出实施“秸秆变肉”工程和“秸秆变肉换奶”计划。一是重点推进秸秆饲料化进程(2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨);二是稳妥推进具有良好经济与生态意义的“粮改饲”工作,即在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物,以满足肉牛等发展需求。据此完成4~6题。

4.导致吉林、河南两省年秸秆产量差异的主要因素是( )

A.年降水量 B.作物结构

C.耕地质量 D.作物熟制

5.在玉米产区推广“粮改饲”的经济意义是( )

A.提高秸秆产量 B.增加秸秆种类

C.调整农牧结构 D.推动种植技术进步

6.体现“粮改饲”生态意义的农事是( )

①作物轮作 ②土壤深翻 ③圈舍养殖 ④土地平整

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

4.D 5.C 6.A [第4题,2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨,河南的秸秆产量高于吉林。吉林和河南大部分都属于温带季风气候,年降水量差异不大,A错误;两省气候条件相近,种植的作物相近,作物结构差异不大,B错误;吉林以黑钙土和黑土为主,耕地质量应高于河南,秸秆产量多于河南,C错误;吉林纬度较高,农作物一年一熟,河南纬度较低,农作物一年两熟或两年三熟,因此河南的秸秆产量高于吉林,D正确。第5题,“粮改饲”是在玉米产区规模化种植饲料作物,以满足肉牛等发展需求,说明“粮改饲”是为了增加喂养肉牛的饲料,调整农牧结构,并不是为了提高秸秆产量,A错误,C正确。“粮改饲”对增加秸秆种类和推动种植技术进步的作用不大,B、D错误。第6题,在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物,进行作物轮作有利于维持土壤肥力,体现了“粮改饲”的生态意义,①正确;土壤深翻会破坏土壤结构,不利于耕作层的保护,②错误;“粮改饲”可为圈舍养殖的肉牛等提供充足的饲料,减轻过度放牧导致的草场退化,③正确;土地平整利于改善耕作和灌溉条件,没有体现“粮改饲”的生态意义,④错误。故A项正确。]

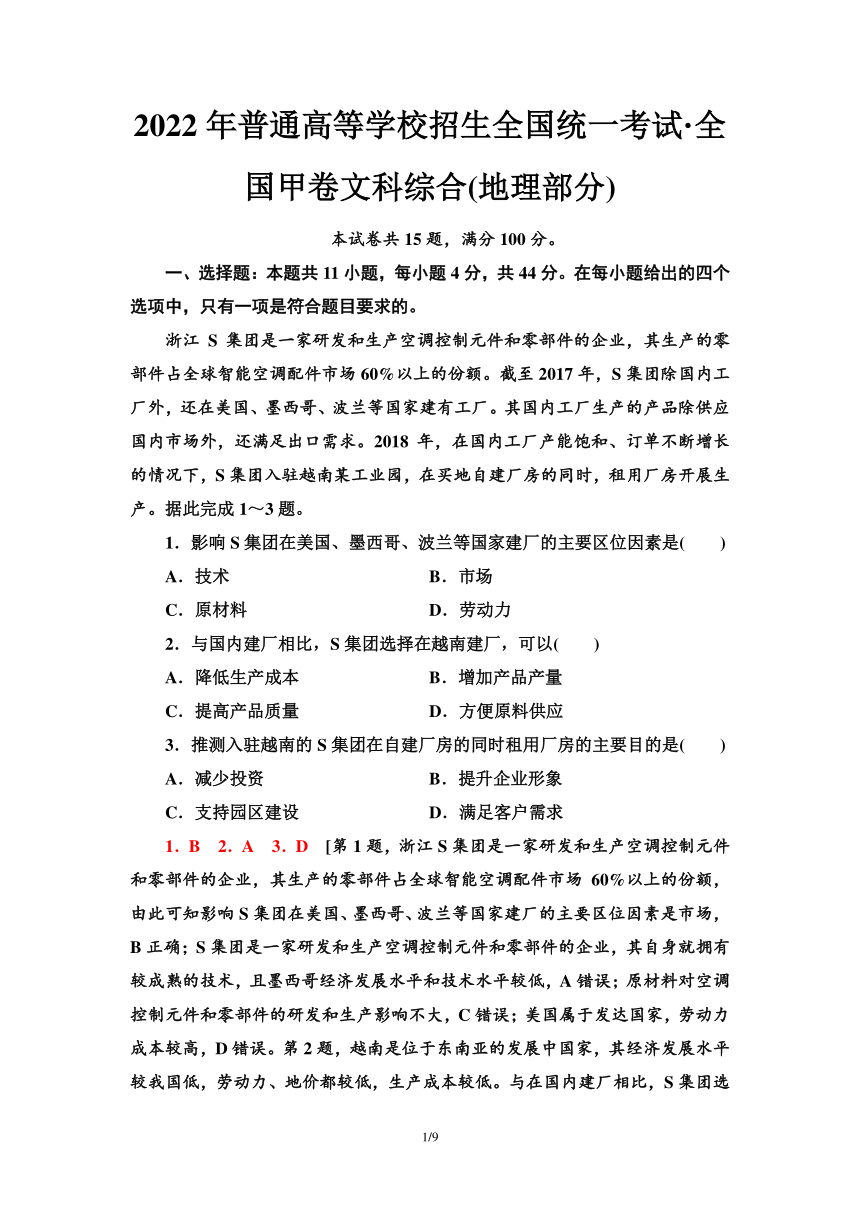

下图示意北美东南部沿海冲积平原某区域1890年以来海岸线的变化。读图,完成7~8题。

7.在图示区域海岸线变化最快的时段,该区域可能经历了( )

A.强烈的地震 B.剧烈的海啸

C.频发的飓风 D.汹涌的洪水

8.判断甲水域是湖泊而非海湾的依据是( )

①甲水域北岸岸线基本稳定 ②百年来变动的海岸线近似平直 ③甲水域有河流汇入 ④甲水域呈半圆形形态

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

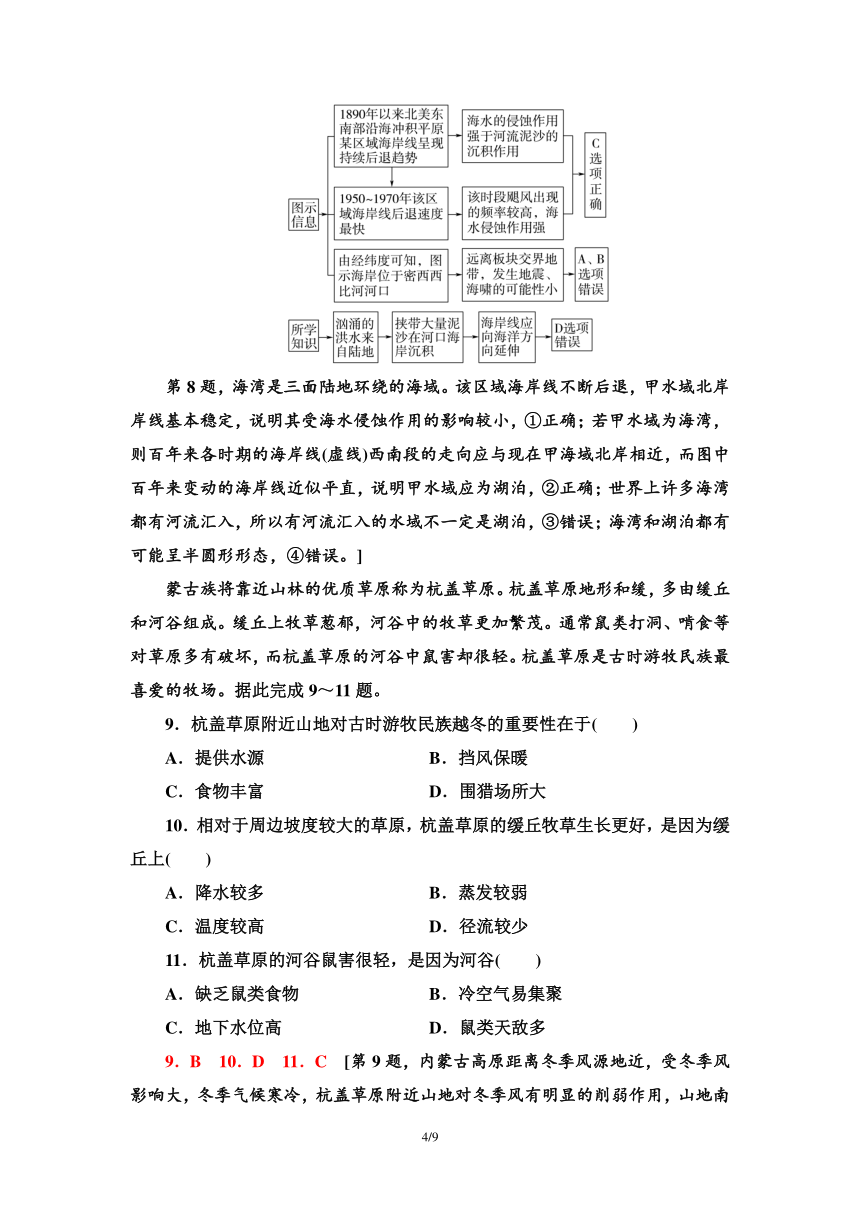

7.C 8.A [第7题,思路见下图:

第8题,海湾是三面陆地环绕的海域。该区域海岸线不断后退,甲水域北岸岸线基本稳定,说明其受海水侵蚀作用的影响较小,①正确;若甲水域为海湾,则百年来各时期的海岸线(虚线)西南段的走向应与现在甲海域北岸相近,而图中百年来变动的海岸线近似平直,说明甲水域应为湖泊,②正确;世界上许多海湾都有河流汇入,所以有河流汇入的水域不一定是湖泊,③错误;海湾和湖泊都有可能呈半圆形形态,④错误。]

蒙古族将靠近山林的优质草原称为杭盖草原。杭盖草原地形和缓,多由缓丘和河谷组成。缓丘上牧草葱郁,河谷中的牧草更加繁茂。通常鼠类打洞、啃食等对草原多有破坏,而杭盖草原的河谷中鼠害却很轻。杭盖草原是古时游牧民族最喜爱的牧场。据此完成9~11题。

9.杭盖草原附近山地对古时游牧民族越冬的重要性在于( )

A.提供水源 B.挡风保暖

C.食物丰富 D.围猎场所大

10.相对于周边坡度较大的草原,杭盖草原的缓丘牧草生长更好,是因为缓丘上( )

A.降水较多 B.蒸发较弱

C.温度较高 D.径流较少

11.杭盖草原的河谷鼠害很轻,是因为河谷( )

A.缺乏鼠类食物 B.冷空气易集聚

C.地下水位高 D.鼠类天敌多

9.B 10.D 11.C [第9题,内蒙古高原距离冬季风源地近,受冬季风影响大,冬季气候寒冷,杭盖草原附近山地对冬季风有明显的削弱作用,山地南坡风力较弱,因此其对古时游牧民族越冬的重要性在于挡风保暖,B正确。冬季,当地受冬季风影响较大,降水较少,加上山地地表水容易流失,因而杭盖草原附近山地为古时游牧民族越冬提供的水源较少,A错误;当地冬季气候寒冷,草木枯黄,杭盖草原附近山地为游牧民族越冬提供的食物并不丰富,C错误;游牧民族主要依靠放牧的牲畜获取食物,附近山地围猎难度大,能提供的食物较少且不稳定,D错误。第10题,相对于周边坡度较大的草原,杭盖草原的缓丘坡度较小,降水降落到地表后形成的地表径流流速较慢,地表水下渗较多,土壤水分含量较多,径流较少,牧草生长更好,D正确。杭盖草原的缓丘与周边坡度较大的草原距离较近,气候特点相似,气温和年降水量差异不大,蒸发差异也不大,A、B、C错误。第11题,结合上题分析可知,杭盖草原坡度较小,地表水下渗较多,地下水丰富,河谷的地下水水位较高,不利于鼠类打洞安家,因此河谷鼠害很轻,C正确。河谷的地下水水位较高,利于牧草生长,鼠类食物并不缺乏,A错误;鼠类常在洞中躲避寒冬,所以河谷中冷空气集聚对鼠类影响较小,B错误;鼠类天敌是不断迁移的,杭盖草原的缓丘和河谷中鼠类天敌数量差异较小,D错误。]

二、非选择题:第36、37题为必做题,第43、44题为选做题,共56分。

(一)必做题:共46分。

36.(22分)阅读图文材料,完成下列要求。

瑞士矿产资源贫乏,经济发达,年降水量1 000 毫米以上,河湖众多,工业、金融业、旅游业为经济的三大支柱,工业以低原料消耗的机械制造、精细化工、医药、钟表等为主,技术先进。有完整的金融法律和监管体系,提供广泛、专业、高度国际化的金融服务。在能源消费构成中,水电占30%以上。下图为瑞士的地形。

(1)说明瑞士利用优势自然资源发展的非农产业。(6分)

(2)分析瑞士主要发展低原料消耗的工业部门的原因。(8分)

(3)指出瑞士发展金融业的自身优势因素。(4分)

(4)简述瑞士经济发展特点给区域经济发展带来的启示。(4分)

[解析] 第(1)题,从自然资源类型和瑞士的自然地理环境特征入手,明确瑞士的自然资源优势,进而确定可以依托优势自然资源发展的非农产业。第(2)题,主要从发展高原料消耗的工业部门的不利条件和发展低原料消耗的工业部门(以先进技术为主导的工业部门)对区域发展的有利影响两个角度分析。第(3)题,本题考查服务业的区位因素。结合图文信息及瑞士的社会经济特点可知,瑞士发展金融业(经济支柱)的自身优势主要有政策支持、法律和监管体系完善、有专业人才、劳动力素质高(服务水平高)等。第(4)题,结合瑞士经济的三大支柱及瑞士利用优势自然资源发展的非农产业,从因地制宜充分发挥特色产业、发展低原料消耗的工业部门(技术密集型工业)、建立主导产业(如瑞士的金融业)及开发旅游业等角度进行阐述。

[答案] (1)降水丰富,河湖众多,地势落差大,可发展水电产业;河湖众多,有冰雪覆盖,风景优美,可发展旅游产业。

(2)本国矿产资源贫乏,发展低原料消耗的工业部门可减少对进口原料的依赖程度,降低原料成本、运输成本;技术先进,可通过加大技术研发投入,提高产品价值(附加值),获取更多的利润。

(3)政策支持;金融法律和监管体系完整;控制人口,提高劳动力素质;人才专业化程度高。

(4)因地制宜利用自然环境(自然条件、自然资源),扬长避短;充分发挥人们的创新能力;制定合适的政策、制度、规则;加大技术研发投入,提高科技对经济增长的贡献率。

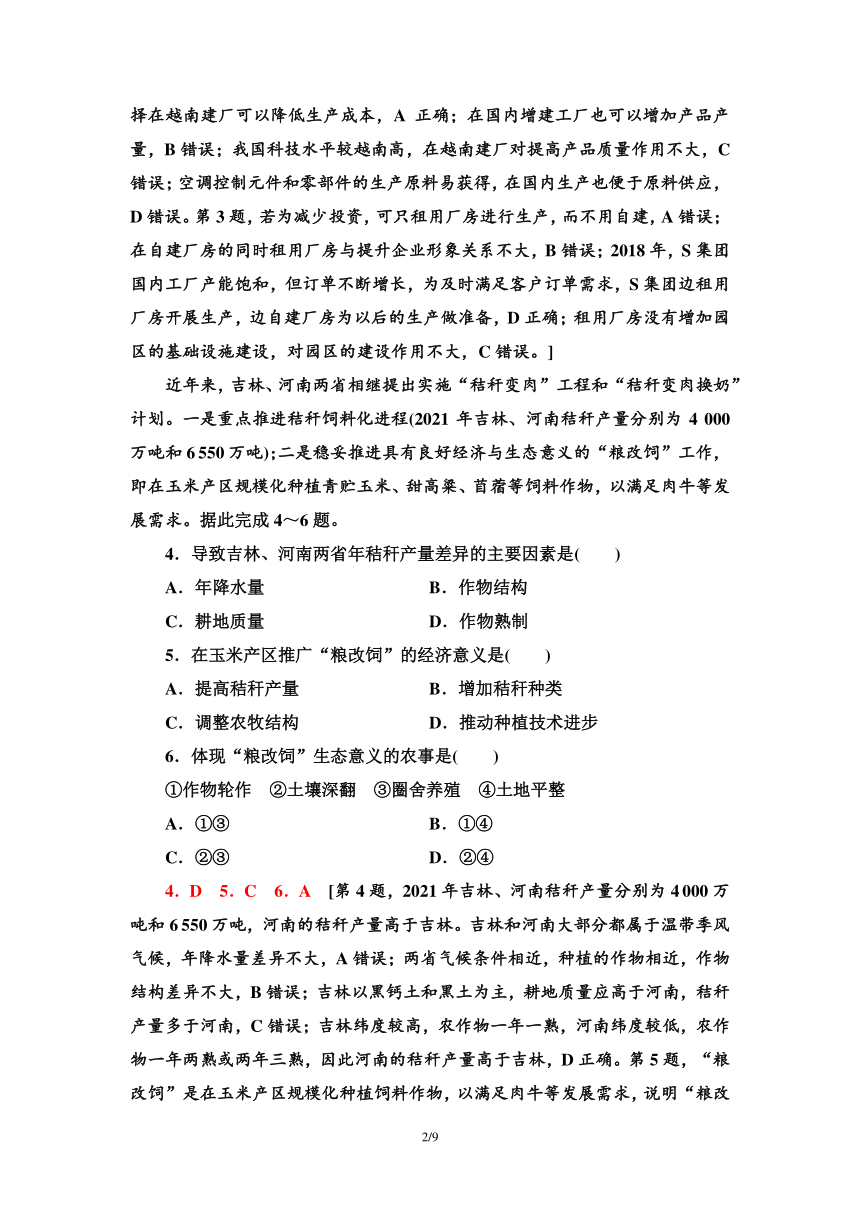

37.(24分)阅读图文材料,完成下列要求。

2002年4月至10月,澳大利亚大部分地区气候严重异常。同年10月22至23日,一场沙尘量创纪录的沙尘暴袭击了澳大利亚部分地区。下图示意澳大利亚及周边区域当地时间10月23日4时的海平面气压分布。

(1)推测当年4~10月澳大利亚气候异常的表现,并分析其在沙尘暴形成中的作用。(6分)

(2)在图示甲、乙、丙、丁四地区中,指出10月23日4时正在经历沙尘暴的地区并说明判断依据。(6分)

(3)指出经历此次沙尘暴的地区10月22至23日风向、气温的变化。(6分)

(4)对于“人类是否应干预沙尘暴”这一问题,提出自己的观点,并说明理由。(6分)

[解析] 第(1)题,由材料“一场沙尘量创纪录的沙尘暴”可知,当地该时段地面沙源十分丰富,说明当地降水少,气候异常干旱。气候异常干旱导致植被覆盖率下降,水域面积减少,地表裸露面积扩大,为沙尘暴的形成提供了丰富的地表沙源。第(2)题,见下图:

第(3)题,结合上题分析可知,槽线东侧(冷锋锋前)吹偏北风,西侧(冷锋锋后)吹偏西风。由于槽线(冷锋)与气旋一起向偏东方向移动,因此10月22~23日丙地区经历冷锋过境天气过程,即由偏北风转为偏西(南)风,气温有所降低。第(4)题,本题赞成干预或不赞成干预都正确,但要说出充足的理由。若不干预,主要从尊重自然规律的角度分析;若干预,主要从采取合适的防灾减灾措施减轻自然灾害对人类社会危害的角度分析。

[答案] (1)降水少,气候异常干旱。土壤湿度偏低,植被覆盖率下降,水域面积减少;地表裸露面积扩大,沙源丰富。

(2)丙地。受低压槽控制,位于冷锋锋后;风速大,挟沙能力强。

(3)偏北风转为偏西(南)风;丙地气温有所降低。

(4)观点一:不干预。

理由:沙尘暴在地球演化史中对地貌演变、物质迁移具有重要作用,是一种存在已久的自然现象;人类应尊重自然规律,调节人类活动,适应自然。

或观点二:应适度干预。

理由:沙尘暴对人体健康、交通安全和社会经济发展造成重大威胁;人类可采取多种措施,改善沙源区生态环境,降低沙尘暴的危害程度。

(二)选做题:10分。请考生从43、44两道题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分。

43.(10分)【地理选修3:旅游地理】

位于陕西省安康市汉阴县的凤堰古梯田,是目前已发现的秦巴山区面积最大、保存最完整的清代梯田。在总面积约800公顷的古梯田保护区内,分布有自清乾隆年间以来修建的古建筑民居群落、古寨堡、古庙宇、古堰渠、古塘坝等文物遗存。2019年,凤堰古梯田被列为全国重点文物保护单位。以古梯田为“展品”,以秀美的自然风光为“展厅”,凤堰古梯田被打造成保护和展示原生态生活方式、促进村镇科学发展的开放式“生态博物馆”。

提出该开放式“生态博物馆”开展旅游活动的旅游资源保护措施。

[解析] 旅游资源的保护措施主要结合旅游资源的特点,从限定游客数量、加强维护修缮、引导当地人参与保护等方面分析。

[答案] 开展旅游环境保护教育,倡导绿色旅游、低碳旅游、文明旅游;根据古梯田“生态博物馆”旅游环境容量,科学合理安排旅游活动,控制游客数量;实施生态保护,防止过度开发,严禁各种破坏景观的工程建设等;控制旅游活动中的生态破坏和环境污染。

44.(10分)【地理选修6:环境保护】

多氯联苯曾被广泛使用,进入环境后难以降解,被公认为环境污染的元凶之一。美国于1929年最先使用,1978年禁用。时至今日,美国某湖虽然鱼类丰富,但由于存在多氯联苯污染,湖边仍立着“不建议食用鱼类”的警示牌。

分析该湖鱼类体内多氯联苯的来源,列出应采集的样品种类及采样点的位置,并说明理由。

[解析] 多氯联苯曾被广泛使用,说明其应用范围广;美国1929年最先使用,1978年禁用,说明该物质可能是广泛用于工业生产的物质。样品主要从可能受到污染的水体及生物中采集。采样地点主要在湖泊附近。

[答案] 工业生产过程中排放大量多氯联苯,该物质进入水体后,随河流或陆源排污通道进入湖泊,污染湖泊水体,进而污染湖泊中的鱼类等生物。

样品各类及采样点分布:沿湖岸设采样点,采集土壤样品;在入湖河口设置采样点,采集水样和底泥;在湖泊中不同位置设置采样点,采集底泥、低栖动物和不同鱼类样品。

理由:基于湖泊中多种样品的多氯联苯含量,分析其在食物链中的迁移过程,确定鱼类体内多氯联苯的来源与底泥之间的关系;基于湖岸、河口和湖泊中的土壤(底泥)样品的多氯联苯含量,确定湖泊底泥中多氯联苯的来源与湖岸(局部)或河流(流域)的关系。结合以上分析,最终确定鱼类体内多氯联苯的来源。

9/9

本试卷共15题,满分100分。

一、选择题:本题共11小题,每小题4分,共44分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

浙江S集团是一家研发和生产空调控制元件和零部件的企业,其生产的零部件占全球智能空调配件市场60%以上的份额。截至2017年,S集团除国内工厂外,还在美国、墨西哥、波兰等国家建有工厂。其国内工厂生产的产品除供应国内市场外,还满足出口需求。2018年,在国内工厂产能饱和、订单不断增长的情况下,S集团入驻越南某工业园,在买地自建厂房的同时,租用厂房开展生产。据此完成1~3题。

1.影响S集团在美国、墨西哥、波兰等国家建厂的主要区位因素是( )

A.技术 B.市场

C.原材料 D.劳动力

2.与国内建厂相比,S集团选择在越南建厂,可以( )

A.降低生产成本 B.增加产品产量

C.提高产品质量 D.方便原料供应

3.推测入驻越南的S集团在自建厂房的同时租用厂房的主要目的是( )

A.减少投资 B.提升企业形象

C.支持园区建设 D.满足客户需求

1.B 2.A 3.D [第1题,浙江S集团是一家研发和生产空调控制元件和零部件的企业,其生产的零部件占全球智能空调配件市场60%以上的份额,由此可知影响S集团在美国、墨西哥、波兰等国家建厂的主要区位因素是市场,B正确;S集团是一家研发和生产空调控制元件和零部件的企业,其自身就拥有较成熟的技术,且墨西哥经济发展水平和技术水平较低,A错误;原材料对空调控制元件和零部件的研发和生产影响不大,C错误;美国属于发达国家,劳动力成本较高,D错误。第2题,越南是位于东南亚的发展中国家,其经济发展水平较我国低,劳动力、地价都较低,生产成本较低。与在国内建厂相比,S集团选择在越南建厂可以降低生产成本,A正确;在国内增建工厂也可以增加产品产量,B错误;我国科技水平较越南高,在越南建厂对提高产品质量作用不大,C错误;空调控制元件和零部件的生产原料易获得,在国内生产也便于原料供应,D错误。第3题,若为减少投资,可只租用厂房进行生产,而不用自建,A错误;在自建厂房的同时租用厂房与提升企业形象关系不大,B错误;2018年,S集团国内工厂产能饱和,但订单不断增长,为及时满足客户订单需求,S集团边租用厂房开展生产,边自建厂房为以后的生产做准备,D正确;租用厂房没有增加园区的基础设施建设,对园区的建设作用不大,C错误。]

近年来,吉林、河南两省相继提出实施“秸秆变肉”工程和“秸秆变肉换奶”计划。一是重点推进秸秆饲料化进程(2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨);二是稳妥推进具有良好经济与生态意义的“粮改饲”工作,即在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物,以满足肉牛等发展需求。据此完成4~6题。

4.导致吉林、河南两省年秸秆产量差异的主要因素是( )

A.年降水量 B.作物结构

C.耕地质量 D.作物熟制

5.在玉米产区推广“粮改饲”的经济意义是( )

A.提高秸秆产量 B.增加秸秆种类

C.调整农牧结构 D.推动种植技术进步

6.体现“粮改饲”生态意义的农事是( )

①作物轮作 ②土壤深翻 ③圈舍养殖 ④土地平整

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

4.D 5.C 6.A [第4题,2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨,河南的秸秆产量高于吉林。吉林和河南大部分都属于温带季风气候,年降水量差异不大,A错误;两省气候条件相近,种植的作物相近,作物结构差异不大,B错误;吉林以黑钙土和黑土为主,耕地质量应高于河南,秸秆产量多于河南,C错误;吉林纬度较高,农作物一年一熟,河南纬度较低,农作物一年两熟或两年三熟,因此河南的秸秆产量高于吉林,D正确。第5题,“粮改饲”是在玉米产区规模化种植饲料作物,以满足肉牛等发展需求,说明“粮改饲”是为了增加喂养肉牛的饲料,调整农牧结构,并不是为了提高秸秆产量,A错误,C正确。“粮改饲”对增加秸秆种类和推动种植技术进步的作用不大,B、D错误。第6题,在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物,进行作物轮作有利于维持土壤肥力,体现了“粮改饲”的生态意义,①正确;土壤深翻会破坏土壤结构,不利于耕作层的保护,②错误;“粮改饲”可为圈舍养殖的肉牛等提供充足的饲料,减轻过度放牧导致的草场退化,③正确;土地平整利于改善耕作和灌溉条件,没有体现“粮改饲”的生态意义,④错误。故A项正确。]

下图示意北美东南部沿海冲积平原某区域1890年以来海岸线的变化。读图,完成7~8题。

7.在图示区域海岸线变化最快的时段,该区域可能经历了( )

A.强烈的地震 B.剧烈的海啸

C.频发的飓风 D.汹涌的洪水

8.判断甲水域是湖泊而非海湾的依据是( )

①甲水域北岸岸线基本稳定 ②百年来变动的海岸线近似平直 ③甲水域有河流汇入 ④甲水域呈半圆形形态

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

7.C 8.A [第7题,思路见下图:

第8题,海湾是三面陆地环绕的海域。该区域海岸线不断后退,甲水域北岸岸线基本稳定,说明其受海水侵蚀作用的影响较小,①正确;若甲水域为海湾,则百年来各时期的海岸线(虚线)西南段的走向应与现在甲海域北岸相近,而图中百年来变动的海岸线近似平直,说明甲水域应为湖泊,②正确;世界上许多海湾都有河流汇入,所以有河流汇入的水域不一定是湖泊,③错误;海湾和湖泊都有可能呈半圆形形态,④错误。]

蒙古族将靠近山林的优质草原称为杭盖草原。杭盖草原地形和缓,多由缓丘和河谷组成。缓丘上牧草葱郁,河谷中的牧草更加繁茂。通常鼠类打洞、啃食等对草原多有破坏,而杭盖草原的河谷中鼠害却很轻。杭盖草原是古时游牧民族最喜爱的牧场。据此完成9~11题。

9.杭盖草原附近山地对古时游牧民族越冬的重要性在于( )

A.提供水源 B.挡风保暖

C.食物丰富 D.围猎场所大

10.相对于周边坡度较大的草原,杭盖草原的缓丘牧草生长更好,是因为缓丘上( )

A.降水较多 B.蒸发较弱

C.温度较高 D.径流较少

11.杭盖草原的河谷鼠害很轻,是因为河谷( )

A.缺乏鼠类食物 B.冷空气易集聚

C.地下水位高 D.鼠类天敌多

9.B 10.D 11.C [第9题,内蒙古高原距离冬季风源地近,受冬季风影响大,冬季气候寒冷,杭盖草原附近山地对冬季风有明显的削弱作用,山地南坡风力较弱,因此其对古时游牧民族越冬的重要性在于挡风保暖,B正确。冬季,当地受冬季风影响较大,降水较少,加上山地地表水容易流失,因而杭盖草原附近山地为古时游牧民族越冬提供的水源较少,A错误;当地冬季气候寒冷,草木枯黄,杭盖草原附近山地为游牧民族越冬提供的食物并不丰富,C错误;游牧民族主要依靠放牧的牲畜获取食物,附近山地围猎难度大,能提供的食物较少且不稳定,D错误。第10题,相对于周边坡度较大的草原,杭盖草原的缓丘坡度较小,降水降落到地表后形成的地表径流流速较慢,地表水下渗较多,土壤水分含量较多,径流较少,牧草生长更好,D正确。杭盖草原的缓丘与周边坡度较大的草原距离较近,气候特点相似,气温和年降水量差异不大,蒸发差异也不大,A、B、C错误。第11题,结合上题分析可知,杭盖草原坡度较小,地表水下渗较多,地下水丰富,河谷的地下水水位较高,不利于鼠类打洞安家,因此河谷鼠害很轻,C正确。河谷的地下水水位较高,利于牧草生长,鼠类食物并不缺乏,A错误;鼠类常在洞中躲避寒冬,所以河谷中冷空气集聚对鼠类影响较小,B错误;鼠类天敌是不断迁移的,杭盖草原的缓丘和河谷中鼠类天敌数量差异较小,D错误。]

二、非选择题:第36、37题为必做题,第43、44题为选做题,共56分。

(一)必做题:共46分。

36.(22分)阅读图文材料,完成下列要求。

瑞士矿产资源贫乏,经济发达,年降水量1 000 毫米以上,河湖众多,工业、金融业、旅游业为经济的三大支柱,工业以低原料消耗的机械制造、精细化工、医药、钟表等为主,技术先进。有完整的金融法律和监管体系,提供广泛、专业、高度国际化的金融服务。在能源消费构成中,水电占30%以上。下图为瑞士的地形。

(1)说明瑞士利用优势自然资源发展的非农产业。(6分)

(2)分析瑞士主要发展低原料消耗的工业部门的原因。(8分)

(3)指出瑞士发展金融业的自身优势因素。(4分)

(4)简述瑞士经济发展特点给区域经济发展带来的启示。(4分)

[解析] 第(1)题,从自然资源类型和瑞士的自然地理环境特征入手,明确瑞士的自然资源优势,进而确定可以依托优势自然资源发展的非农产业。第(2)题,主要从发展高原料消耗的工业部门的不利条件和发展低原料消耗的工业部门(以先进技术为主导的工业部门)对区域发展的有利影响两个角度分析。第(3)题,本题考查服务业的区位因素。结合图文信息及瑞士的社会经济特点可知,瑞士发展金融业(经济支柱)的自身优势主要有政策支持、法律和监管体系完善、有专业人才、劳动力素质高(服务水平高)等。第(4)题,结合瑞士经济的三大支柱及瑞士利用优势自然资源发展的非农产业,从因地制宜充分发挥特色产业、发展低原料消耗的工业部门(技术密集型工业)、建立主导产业(如瑞士的金融业)及开发旅游业等角度进行阐述。

[答案] (1)降水丰富,河湖众多,地势落差大,可发展水电产业;河湖众多,有冰雪覆盖,风景优美,可发展旅游产业。

(2)本国矿产资源贫乏,发展低原料消耗的工业部门可减少对进口原料的依赖程度,降低原料成本、运输成本;技术先进,可通过加大技术研发投入,提高产品价值(附加值),获取更多的利润。

(3)政策支持;金融法律和监管体系完整;控制人口,提高劳动力素质;人才专业化程度高。

(4)因地制宜利用自然环境(自然条件、自然资源),扬长避短;充分发挥人们的创新能力;制定合适的政策、制度、规则;加大技术研发投入,提高科技对经济增长的贡献率。

37.(24分)阅读图文材料,完成下列要求。

2002年4月至10月,澳大利亚大部分地区气候严重异常。同年10月22至23日,一场沙尘量创纪录的沙尘暴袭击了澳大利亚部分地区。下图示意澳大利亚及周边区域当地时间10月23日4时的海平面气压分布。

(1)推测当年4~10月澳大利亚气候异常的表现,并分析其在沙尘暴形成中的作用。(6分)

(2)在图示甲、乙、丙、丁四地区中,指出10月23日4时正在经历沙尘暴的地区并说明判断依据。(6分)

(3)指出经历此次沙尘暴的地区10月22至23日风向、气温的变化。(6分)

(4)对于“人类是否应干预沙尘暴”这一问题,提出自己的观点,并说明理由。(6分)

[解析] 第(1)题,由材料“一场沙尘量创纪录的沙尘暴”可知,当地该时段地面沙源十分丰富,说明当地降水少,气候异常干旱。气候异常干旱导致植被覆盖率下降,水域面积减少,地表裸露面积扩大,为沙尘暴的形成提供了丰富的地表沙源。第(2)题,见下图:

第(3)题,结合上题分析可知,槽线东侧(冷锋锋前)吹偏北风,西侧(冷锋锋后)吹偏西风。由于槽线(冷锋)与气旋一起向偏东方向移动,因此10月22~23日丙地区经历冷锋过境天气过程,即由偏北风转为偏西(南)风,气温有所降低。第(4)题,本题赞成干预或不赞成干预都正确,但要说出充足的理由。若不干预,主要从尊重自然规律的角度分析;若干预,主要从采取合适的防灾减灾措施减轻自然灾害对人类社会危害的角度分析。

[答案] (1)降水少,气候异常干旱。土壤湿度偏低,植被覆盖率下降,水域面积减少;地表裸露面积扩大,沙源丰富。

(2)丙地。受低压槽控制,位于冷锋锋后;风速大,挟沙能力强。

(3)偏北风转为偏西(南)风;丙地气温有所降低。

(4)观点一:不干预。

理由:沙尘暴在地球演化史中对地貌演变、物质迁移具有重要作用,是一种存在已久的自然现象;人类应尊重自然规律,调节人类活动,适应自然。

或观点二:应适度干预。

理由:沙尘暴对人体健康、交通安全和社会经济发展造成重大威胁;人类可采取多种措施,改善沙源区生态环境,降低沙尘暴的危害程度。

(二)选做题:10分。请考生从43、44两道题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分。

43.(10分)【地理选修3:旅游地理】

位于陕西省安康市汉阴县的凤堰古梯田,是目前已发现的秦巴山区面积最大、保存最完整的清代梯田。在总面积约800公顷的古梯田保护区内,分布有自清乾隆年间以来修建的古建筑民居群落、古寨堡、古庙宇、古堰渠、古塘坝等文物遗存。2019年,凤堰古梯田被列为全国重点文物保护单位。以古梯田为“展品”,以秀美的自然风光为“展厅”,凤堰古梯田被打造成保护和展示原生态生活方式、促进村镇科学发展的开放式“生态博物馆”。

提出该开放式“生态博物馆”开展旅游活动的旅游资源保护措施。

[解析] 旅游资源的保护措施主要结合旅游资源的特点,从限定游客数量、加强维护修缮、引导当地人参与保护等方面分析。

[答案] 开展旅游环境保护教育,倡导绿色旅游、低碳旅游、文明旅游;根据古梯田“生态博物馆”旅游环境容量,科学合理安排旅游活动,控制游客数量;实施生态保护,防止过度开发,严禁各种破坏景观的工程建设等;控制旅游活动中的生态破坏和环境污染。

44.(10分)【地理选修6:环境保护】

多氯联苯曾被广泛使用,进入环境后难以降解,被公认为环境污染的元凶之一。美国于1929年最先使用,1978年禁用。时至今日,美国某湖虽然鱼类丰富,但由于存在多氯联苯污染,湖边仍立着“不建议食用鱼类”的警示牌。

分析该湖鱼类体内多氯联苯的来源,列出应采集的样品种类及采样点的位置,并说明理由。

[解析] 多氯联苯曾被广泛使用,说明其应用范围广;美国1929年最先使用,1978年禁用,说明该物质可能是广泛用于工业生产的物质。样品主要从可能受到污染的水体及生物中采集。采样地点主要在湖泊附近。

[答案] 工业生产过程中排放大量多氯联苯,该物质进入水体后,随河流或陆源排污通道进入湖泊,污染湖泊水体,进而污染湖泊中的鱼类等生物。

样品各类及采样点分布:沿湖岸设采样点,采集土壤样品;在入湖河口设置采样点,采集水样和底泥;在湖泊中不同位置设置采样点,采集底泥、低栖动物和不同鱼类样品。

理由:基于湖泊中多种样品的多氯联苯含量,分析其在食物链中的迁移过程,确定鱼类体内多氯联苯的来源与底泥之间的关系;基于湖岸、河口和湖泊中的土壤(底泥)样品的多氯联苯含量,确定湖泊底泥中多氯联苯的来源与湖岸(局部)或河流(流域)的关系。结合以上分析,最终确定鱼类体内多氯联苯的来源。

9/9

同课章节目录