08 第一编 第二单元 第7讲 三国至隋唐时期的思想、文化成就与文化交流 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史(通史版)

文档属性

| 名称 | 08 第一编 第二单元 第7讲 三国至隋唐时期的思想、文化成就与文化交流 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史(通史版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 15:15:17 | ||

图片预览

文档简介

(共117张PPT)

第一编 中国古代史

第二单元 民族交融与统一多民族封建国家的发展

第7讲 三国至隋唐时期的思想、文化成就与文化交流

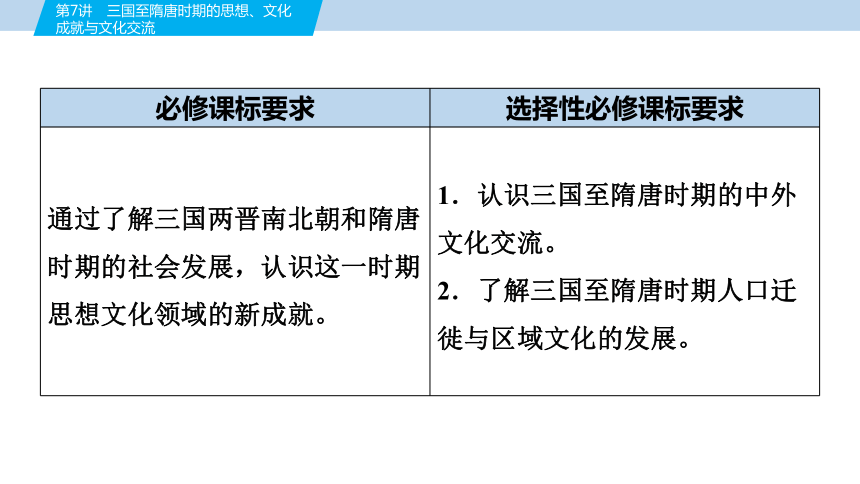

必修课标要求 选择性必修课标要求

通过了解三国两晋南北朝和隋唐时期的社会发展,认识这一时期思想文化领域的新成就。 1.认识三国至隋唐时期的中外文化交流。

2.了解三国至隋唐时期人口迁徙与区域文化的发展。

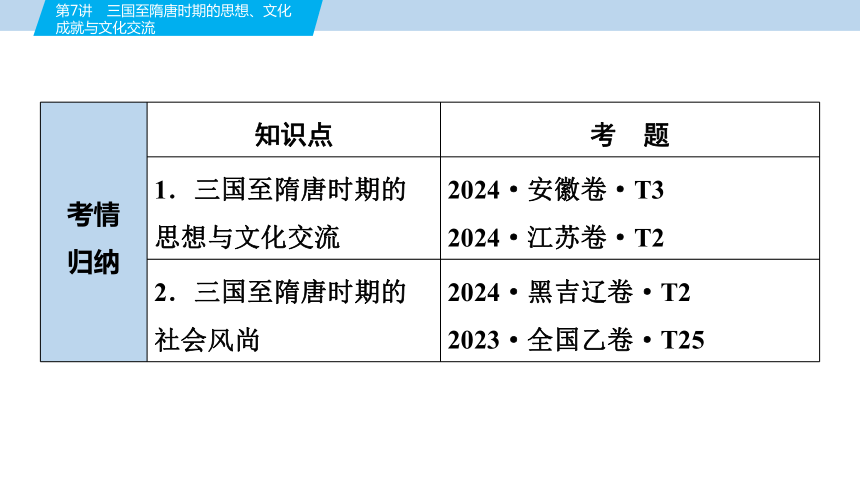

考情 归纳 知识点 考 题

1.三国至隋唐时期的思想与文化交流 2024·安徽卷·T3

2024·江苏卷·T2

2.三国至隋唐时期的社会风尚 2024·黑吉辽卷·T2

2023·全国乙卷·T25

学什么 助学教材 教考衔接 落实基础性

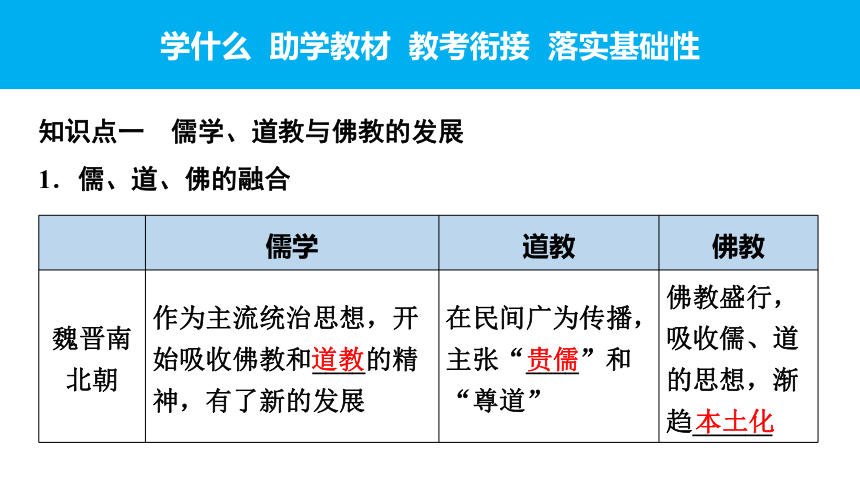

知识点一 儒学、道教与佛教的发展

1.儒、道、佛的融合

儒学 道教 佛教

魏晋南北朝 作为主流统治思想,开始吸收佛教和____的精神,有了新的发展 在民间广为传播,主张“____”和“尊道” 佛教盛行,吸收儒、道的思想,渐趋______

道教

贵儒

本土化

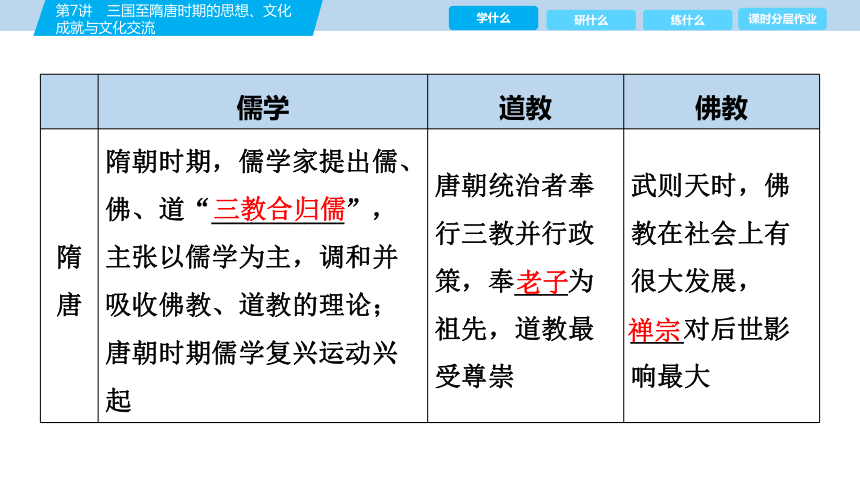

儒学 道教 佛教

隋唐 隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“__________”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论;唐朝时期儒学复兴运动兴起 唐朝统治者奉行三教并行政策,奉____为祖先,道教最受尊崇 武则天时,佛教在社会上有很大发展,____对后世影响最大

三教合归儒

老子

禅宗

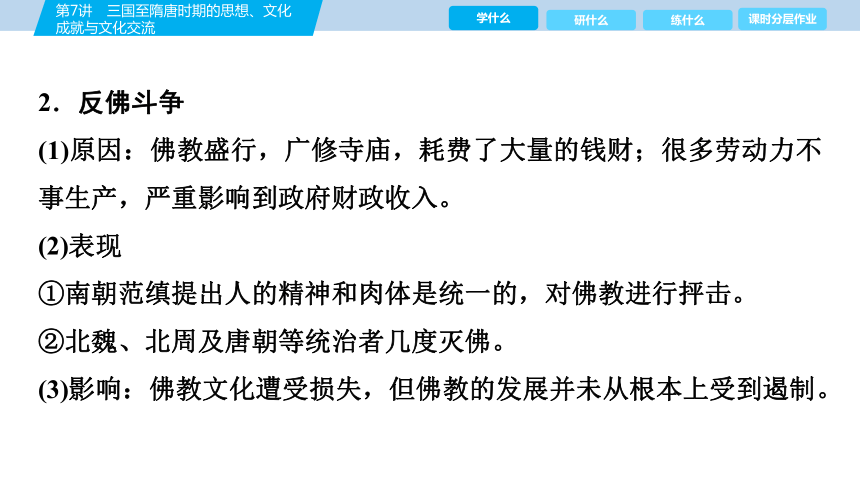

2.反佛斗争

(1)原因:佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量的钱财;很多劳动力不事生产,严重影响到政府财政收入。

(2)表现

①南朝范缜提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

②北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛。

(3)影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

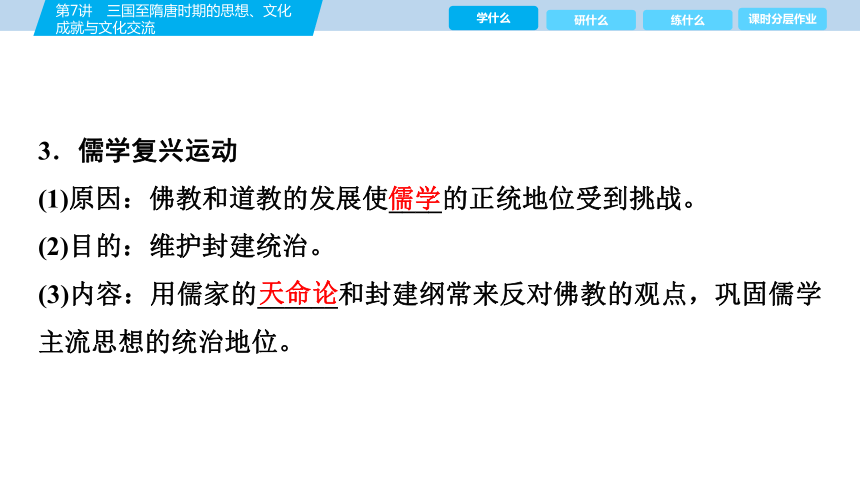

3.儒学复兴运动

(1)原因:佛教和道教的发展使____的正统地位受到挑战。

(2)目的:维护封建统治。

(3)内容:用儒家的______和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

儒学

天命论

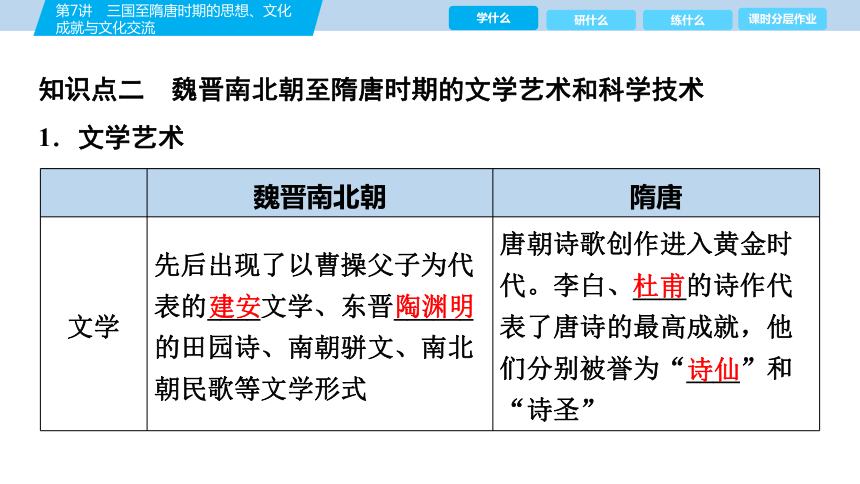

知识点二 魏晋南北朝至隋唐时期的文学艺术和科学技术

1.文学艺术

魏晋南北朝 隋唐

文学 先后出现了以曹操父子为代表的____文学、东晋______的田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等文学形式 唐朝诗歌创作进入黄金时代。李白、____的诗作代表了唐诗的最高成就,他们分别被誉为“____”和“诗圣”

建安

陶渊明

杜甫

诗仙

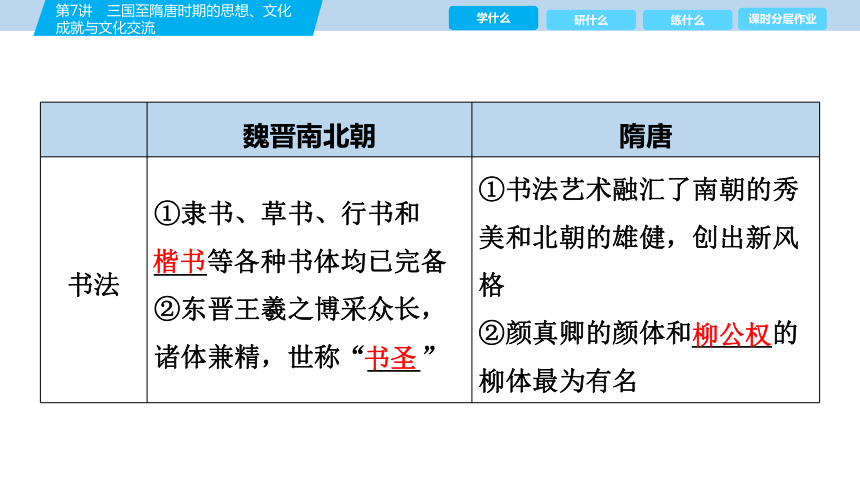

魏晋南北朝 隋唐

书法 ①隶书、草书、行书和____等各种书体均已完备 ②东晋王羲之博采众长,诸体兼精,世称“____” ①书法艺术融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格

②颜真卿的颜体和______的柳体最为有名

楷书

书圣

柳公权

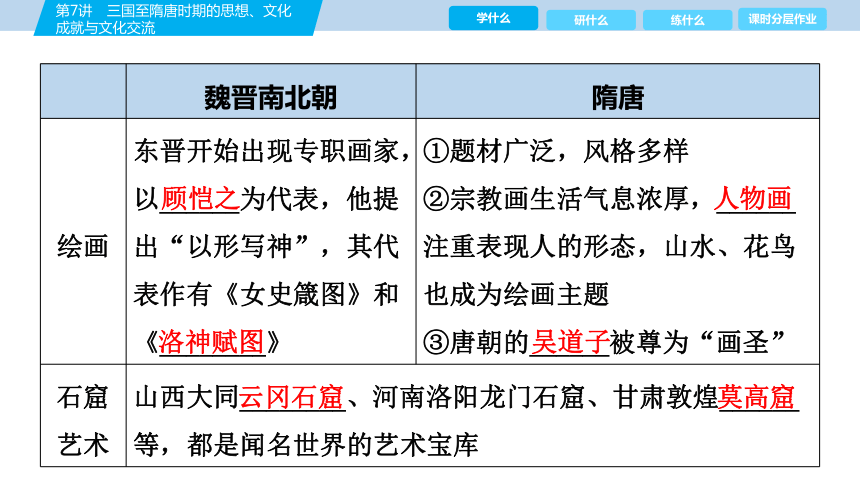

魏晋南北朝 隋唐

绘画 东晋开始出现专职画家,以______为代表,他提出“以形写神”,其代表作有《女史箴图》和《________》 ①题材广泛,风格多样

②宗教画生活气息浓厚,______注重表现人的形态,山水、花鸟也成为绘画主题

③唐朝的______被尊为“画圣”

石窟艺术 山西大同________、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌______等,都是闻名世界的艺术宝库

顾恺之

洛神赋图

人物画

吴道子

云冈石窟

莫高窟

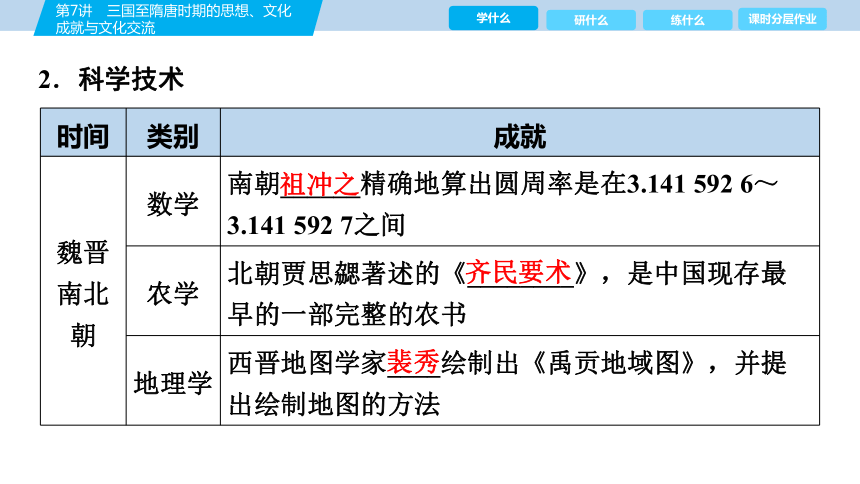

2.科学技术

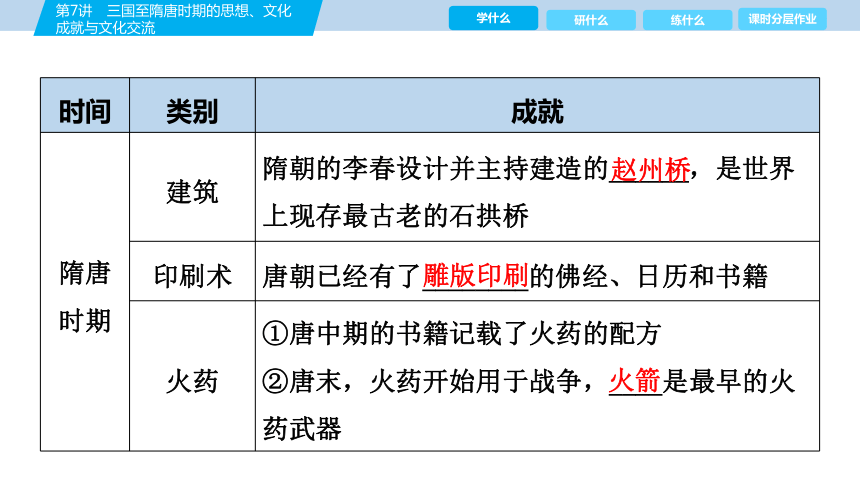

时间 类别 成就

魏晋南北朝 数学 南朝______精确地算出圆周率是在3.141 592 6~3.141 592 7之间

农学 北朝贾思勰著述的《________》,是中国现存最早的一部完整的农书

地理学 西晋地图学家____绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

祖冲之

齐民要术

裴秀

时间 类别 成就

隋唐时期 建筑 隋朝的李春设计并主持建造的______,是世界上现存最古老的石拱桥

印刷术 唐朝已经有了________的佛经、日历和书籍

火药 ①唐中期的书籍记载了火药的配方

②唐末,火药开始用于战争,____是最早的火药武器

赵州桥

雕版印刷

火箭

时间 类别 成就

隋唐时期 天文学 唐朝天文学家僧一行,测算出了__________长度

医学 ①______完成医学名著《千金方》,全面总结历代和当时的医药学成果,且有许多创新

②唐高宗时编修的《______》,是世界上最早由国家颁行的药典

地球子午线

孙思邈

唐本草

知识点三 魏晋至隋唐的文化交流

[链接·选择性必修3·第2、6、9课]

1.大迁徙与区域文化发展

(1)大迁徙:三国至隋唐时期,匈奴人、鲜卑人、氐人和羌人等逐渐迁徙到中原,形成中国北方的民族大交融。

(2)影响:改变了政治格局,促进了区域文化的发展;各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

2.佛教文化交流

(1)中亚、天竺高僧来华,将大批佛经翻译成汉文;东晋高僧____到天竺取经求法。

(2)大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、____等国,各国佛教得到发展。

(3)玄奘西行天竺取经;____东渡日本传授佛法;日本僧人空海到长安求法。隋唐佛教出现不同宗派,禅宗成为主流,佛教完成本土化。佛教石窟艺术发展,融汇东西。

法显

日本

鉴真

3.儒学传播

(1)3—5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。

(2)隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把________作为教科书,儒学成为官学。

儒学经典

4.其他文化交流

(1)国际大都会:唐都城长安聚集大量各国使节、商人、侨民。

(2)国际大港口:唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。

(3)教育国际化:新罗、日本使节和留学生入唐,外国人可在唐朝考科举。

(4)造纸术传播:8世纪,经____国传播到北非和欧洲。

大食

(5)中医药传播:随着炼丹术传到阿拉伯地区。

(6)制度文化:古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、节日、习俗等方面深受唐文化影响。7世纪,日本________以唐制为蓝本;越南的教育体制主要移植于中国,其科举制度跟中国的基本一样。

(7)丝绸之路:沿线保存下来的著名佛教石窟,融汇东西艺术风格,是人类文化史上的瑰宝。

大化改新

概念阐释

三教合归儒和三教并行:“三教合归儒”不是要求三教合为“一教”,而是以儒学为主,调和并吸收佛教、道教理论。“三教并行”即主张尊道、礼佛、崇儒。魏晋南北朝时期,儒学虽受到冲击,但仍占据统治地位。

魏晋玄学:是在东汉经学衰微,纲常名教动摇的背景下产生的新道家学说,以老庄思想为骨架,糅合了儒家学说,主要讨论本体论和自然与名教的关系问题。魏晋玄学的出现反映了国家分裂、社会动荡、佛道思想冲击儒学思想正统地位的时代特征。

教考衔接

1.佛教传入中国

东汉初年,汉明帝派使臣前往西域求佛法,请来了两位高僧在洛阳传教,还用白马驮来佛经,在他们居住的地方修建佛寺。[摘自《纲要(上)》P45]

佛教传入中国,出现了怎样的趋势?

提示:佛教传入中国后吸收儒、道的思想,渐趋本土化。

2.唐代儒学的地位

唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武宗又大规模地“灭佛”。

材料反映出唐朝时期儒家与佛教、道教相比政治地位怎么样?

提示:儒家的地位最为稳固。

3.唐诗的史料价值

近代学者陈寅恪把唐诗当作史料,史诗互证,开创了诗文证史研究历史的新方法。

我们应该如何认识唐诗的史料价值?

提示:唐诗是研究唐朝历史的文学史料,可以反映唐朝国力强盛、社会变迁、文化开放、重大历史事件及民众生活等。

4.隋唐时期的科技成就

宋代路振的《九国志》记载,唐哀帝时(10世纪),郑璠率军攻打豫章(今江西南昌),“发机飞火”,烧毁该城的龙沙门。

这个记载说明了什么?

提示:唐末军事上已使用火药。

图解历史

汉字的演变及特点

概念阐释

日本遣唐使:隋唐时期,由于中国文化处于高势能地位,日本采取积极的姿态,先后派出使团到中国学习,使团成员包括正副使、僧人、学生和各类工匠,这些人被称为“日本遣唐使”。他们学习了唐朝的典章制度、生活方式、社会习惯和文学艺术等,回国后为日本的发展作出了贡献。

中华文化圈:中华文化圈是一个多样统一、有机组合的文化世界。汉字、儒学、中国化佛教和中国式典章制度,是中华文化圈的基本特征。隋唐时期的对外交往,促进了隋唐经济的繁荣,文化更加丰富多彩;中华文明的对外传播泽被东西,影响深远,推动了“中华文化圈”的形成。

教考衔接

5.唐朝文化兼收并蓄

英国著名学者李约瑟博士说:“历史上,唐代却是任何外国人在首都都受到欢迎的一个时期。”在长安有八千余名外国留学生以及成千上万的波斯、阿拉伯、欧洲商人。……这种局面的出现是唐王朝对外来文化的兼容并包的结果。

唐朝时“外国人在首都都受到欢迎”的原因有哪些?

提示:唐朝推行开放和开明的对外政策;唐朝国力强盛,昂扬自信;世界各地的民族文化能够丰富中国传统文化。

图解历史

三国至隋唐的文化

研什么 拓展教材 教考探究 提升综合性

魏晋南北朝是一个政局动荡、文化呈多元走向的时代,魏晋南北朝特定的时代条件,决定了该时期的文化绚丽多姿,异彩纷呈。隋唐时期是中国古代历史重要的转型时期,它在文化上最突出、最鲜明的特征便是兼容并蓄、浑融整合,呈现出“汇纳百流、浩荡奔腾、洋洋大观”之多色调景象,熔铸了隋唐时期独特的文化范式和审美理想。

1 获取解读信息——传承与创新中的儒、佛、道的思想交融

史料 有激于佛老二教的昌炽,唐中期韩愈追寻“道”的本原,排斥佛道,企图建立尧舜禹汤文武周公孔孟一脉相传的儒家道统。宋初孙复、石介、胡瑗等人秉承韩愈,指责以佛老与儒“三教皆可尊”的论调;提出以己意解经的“新儒”取代固守章句注疏之学的“旧儒”,直追儒经义理;以《六经》义理为指导来治理和改造社会现实。他们亦被追尊为理学先驱。

——摘编自刘复生《北宋儒学复兴要“复兴”什么》

[史料解读] 史料中“唐中期韩愈追寻‘道’的本原”指回归孔孟儒学之道,“以《六经》义理为指导来治理和改造社会现实”是指北宋时,开始把讲求儒学经义、探究名理的学问,称为“义理之学”,并用以与汉唐时重章句、训诂的经学相区分。

迁移知识 魏晋南北朝至隋唐时期,儒学、道教与佛教发展,思想活跃,呈现多元特征。

探究:结合史料和所学知识,概述唐宋儒学复兴运动的基本内涵,并分析其历史意义。

提示:基本内涵:回归儒家本原;排斥佛道,倡导儒学独尊;用义理取代章句之学;将儒家思想与社会现实结合。历史意义:应对佛道对儒学的冲击;推动理学的兴起。

史论形成 唐代儒学的新发展

(1)韩愈对佛教进行了批判,他提出以“仁、义”为儒学之“道”的内容,以尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔、孟为儒家的传授谱系,并且自己以继道统自任,开儒学讲“道统”之先河,所有这些都启发后来的儒者产生一种复兴儒学的意识。

(2)柳宗元以“阴阳元气”为“天道”、以“仁、义”为“人道”,并由此构筑了一个以“道”为核心范畴的合天地自然、社会伦理一体化的理论体系,实开宋明理学之端绪。

(3)韩、柳等人试图建立一个能融汇“百家之学”的学说来取代佛、道的愿望,经由以“北宋五子”为代表的理学家们的发展,到南宋的朱熹可以说正式实现。

2 分析说明问题——隋唐的文化交流

史料

[史料解读] “玄奘西行图”隐性信息:贞观初年玄奘西行前往天竺取经,他在天竺多年,成为公认的佛学大师。“鉴真东渡图”反映了唐朝高僧鉴真六次东渡,到日本传授佛法。

迁移知识 隋唐时期中外文化交流频繁,异域文化对中国文化产生了深远影响,同样中国文化也影响了周边国家。

探究:结合所学知识,以佛教传入为例,说明唐朝中外文化的交流与碰撞。

提示:佛教传入中国与儒学发生冲突,结果佛教逐渐本土化,儒学吸收佛教精神而有了新的发展。伴随佛教东传而来的异域文化及隋唐文化东传新罗、日本,都促进了中外文化的交流和传播。图示事件体现了唐朝中外文化交流的对外开放、双向交流的特点。

史论拓展 唐代中外文化交流的特点与成因

特点 对外交流范围广泛,出现前所未有的盛况

同亚洲国家的交往最密切,唐朝是亚洲文化的中心

对外交往的形式多样,有使节往来、派遣留学生、技术交流、宗教来往、艺术交流等

成因 政权强大,政治环境稳定,国家统一,政策开放、包容

经济、文化处于世界领先地位,长安是国际性大城市,对外交通发达

使臣、商人、留学生及僧侣在推动中外交往中发挥了重要作用

3 探究论证观点——唐代文化的兼收并蓄

史料一 “唐代的社会和文化吸收此前数百年间的历史遗产,能够兼容并包地摄取外来的各种文化营养。”

史料二 “尽管在宗教、艺术、器物等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚等文明,对于唐代的习俗、生活发生着深刻的影响,但是唐代的官职、兵制、刑法、赋役等主要制度都渊源于先前的王朝,并没有因外来文化的影响而发生重大的改变。”

——摘编自张广达《唐代的中外文化汇聚和

晚清的中西文化冲突》

史料三 “当时的兼收并蓄,是为了追求大一统的极致,是要在差异中求一统,而非真正鼓励多元化的发展……开放趋势与保守倾向并存。”

——摘编自邓小南《中国古代政治与文化》

[史料解读] 史料一和史料二都反映了唐代社会和文化兼容并包地摄取外来各种文化营养,但唐代的政治、经济制度并没有因外来文化发生改变。史料三突出强调了唐代兼收并蓄的特点。

迁移知识 唐代在思想、文化方面受域外文化影响,这在文学艺术方面都有诸多体现。

探究:结合史料和所学知识,围绕“开放”与“保守”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

提示:示例:

论题:唐文化兼收并蓄,开放多元。

阐述:唐朝国家统一,社会稳定,经济繁荣;唐朝风气开放,儒学较多地吸收了佛教和道教的思想;中外交流频繁,吸收了印度、中亚、西亚的宗教、艺术,如敦煌壁画中的飞天形象是多元文化因素的混合物,乐曲《霓裳羽衣曲》则源于天竺的《婆罗门曲》,并含有胡乐元素,丰富了人们的生活。

史论深化 唐朝文化的基本特点

(1)文化体系庞大完整,发展程度高。唐文化体系基本覆盖了当时世界上社会科学和自然科学的组成部分,发达程度居于当时世界的领先地位。

(2)唐代文化极具开放性。主要表现在两个方面:一是唐文化的内在特质,有保持自己特性的信心和吸收消化其他文化内容的能力;二是唐政府对待文化的开明态度,唐朝政府还设专门机构掌管对外文化交流事务。

(3)唐文化有向民众靠近、重现实世界、不固守古制的特征。

练什么 活用教材 教考互映 强化应用性

[示例] (2024·江苏卷·T2)魏晋南北朝时期,传统儒学受到佛教、道教的挑战,但世家大族依然尊奉儒家思想,并以儒家经学为家学的核心内容,形成了以南朝会稽贺氏、北朝范阳卢氏为代表的经学世家。这一时期经学世家的形成( )

A.源于北方士族南迁

B.影响南北方政权频繁更替

C.有利于儒学的复兴

D.导致“三教合归儒”的局面

√

逻辑思维:

1.命题点:北魏皇族女性墓志反映的伦理思想

(2024·黑吉辽卷·T2)下表是北魏皇族女性墓志的部分内容。该表反映了当时( )

人物 内容

将军冯邕之妻元氏 母义三恪,道著二王,肃穆闺闱,见重君子

人物 内容

长乐长公主元瑛 六行允备,四德无违,孝友出于自然,柔恭表于天性

乐安郡公主元仲英 女节茂于公宫,妇道显于邦国

A.门第观念得到强化

B.因俗而治政策得到推广

C.礼仪规范得到传承

D.儒家伦理道德得到认同

√

D [根据表格中的关键信息“母义”“肃穆”“德”“柔恭”“女节”“妇道”可知,墓志撰写者对北魏皇族女性道德形象的刻画反映出儒家知识分子对女性道德伦理的期许,共同塑造符合社会期许的女性道德形象:德、孝、贤、仪等。结合所学知识可知,北魏孝文帝自上而下地进行封建化改革,推广儒家文化,这反映出当时儒家伦理道德得到认同,D项正确;材料未突出门第等级等内容,无法得出“门第观念得到强化”的结论,排除A项;因俗而治政策即结合当地的风俗习惯进行治理,材料所述与此无关,排除B项;材料未涉及礼仪规范的传承和延续,排除C项。]

2.命题点:唐朝时期的文化交流

(2024·安徽卷·T3)唐朝文学家段成式《酉阳杂俎》所记植物近二百种,包括唐代传入的龙胆香、安息香、波斯枣、巴旦杏、无花果等。其子段公路《北户录》则主要记载了岭南地区的动植物,其中写道:茉莉花“本出外国,大同二年(536年)始来中土。今番禺士女,多以彩缕贯花卖之”。这反映了( )

A.唐朝文化兼收并蓄 B.大唐风俗远播异域

C.市民生活悠闲雅致 D.文学体裁多种多样

√

A [材料反映的是大量物种传入唐朝,并在人们的生活中发挥作用,在唐朝的文学作品中呈现,由此可知唐朝文化兼收并蓄,A项正确;材料未涉及大唐风俗外传,排除B项;材料无法体现市民生活悠闲雅致,排除C项;材料没有体现段成式父子文学作品是何种体裁,排除D项。]

3.命题点:唐代流行诗歌唱和之风的背景

(2023·全国乙卷·T25)唐代中后期文人间流行诗歌唱和之风,“江南”成为唱和的重要主题。杭州、苏州、湖州、宣州(今安徽宣城)等地名常在唱和诗歌中出现。这种风尚( )

A.得益于稳定的地方秩序

B.缘于坊市制度的崩溃

C.助推山水田园诗的兴起

D.导致经济重心的南移

√

A [材料的主要内容是唐代中后期文人流行诗歌唱和,江南是重要主题。结合所学知识可知,诗歌唱和主要体现的是文人之间作诗与别人相酬和,而诗人之间这种诗歌唱和基本以江南为主题,主要是因为唐代中后期,南方相对北方,社会秩序更加安定,A项正确;唐朝时期坊市制度没有崩溃,排除B项;山水田园诗兴起于魏晋时期,排除C项;经济重心的南移是因为北方政局不稳,北民南迁,带去大量劳动力与先进生产工具、经验和技术,排除D项。]

教材情境:《纲要(上)》P45—46:“唐朝统治者奉行三教并行政策”“唐中期韩愈率先提出复兴儒学”。《选必3》P3:唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。

1.唐朝前期颁行《五经正义》,儒家经义统一。唐朝中叶,出现各种儒学“专门之学”,摆脱章句训诂传统,走向义理解经之路。这一变化说明儒学( )

A.出现重视思辨的倾向

B.开始吸收佛教和道教精神

C.呈现多元化发展趋势

D.关注个体内在精神的修养

√

A [根据材料可知,唐朝前期儒家经义统一,而唐朝中叶的儒学“摆脱章句训诂传统,走向义理解经之路”,这意味着儒学不再过分注重对经典的逐字解释,而是更注重对其意义和道理的理解,这一变化表明儒学开始重视思辨,即更深入地思考和探讨经典中的道理和原则,故选A项;魏晋南北朝时期儒学开始吸收佛教和道教的精神,排除B项;各种儒学“专门之学”的发展方向是一致的,都是走的义理解经之路,不能体现多元化,排除C项;儒学一直比较强调个体内在精神修养,不能反映材料中的变化,排除D项。]

教材情境:《纲要(上)》P46:唐朝诗歌创作进入黄金时代,很多唐诗脍炙人口,成为千古绝唱,李白被誉为“诗仙”。

2.豪放纵逸的李白在其许多作品中融入了道教思想的元素;沉郁顿挫的杜诗,则以儒家学说的积极方面为其创作基础;而王维、储光羲等人的田园山水诗,又常常流露出佛教“静”“空”思想的痕迹。这一现象( )

A.表明儒家正统地位受到冲击

B.得益于多元文化的交流互鉴

C.凸显了诗歌创作世俗化倾向

D.反映了唐朝国内政局的变动

√

B [唐朝诗人的作品中既有儒家,也有道家乃至佛教文化的影响,这体现出当时的文化相互借鉴融合的特征,B项正确;材料的主旨在于思想的包容互鉴,而非儒家思想的地位变动,排除A项;材料并没有提及诗歌创作的世俗化,排除C项;D项表述与材料主旨无关,排除。]

教材情境:《纲要(上)》P45历史纵横:魏晋之际……社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的玄学……他们认为,政治上应当“无为”,生活作风上要任其“自然”,社会风气上崇尚“清谈”。

3.魏晋时期的玄学以老子和庄子思想为基础,进行理论上的延伸,弥补儒学的不足。魏晋的士风是以人性的自由和真实为主,道家的“逍遥”就符合这一理念,“道”成为当时士大夫追求的最高理想。这表明魏晋玄学( )

A.旨在探讨社会现实问题

B.冲击了士族门阀政治

C.改变了儒学的正统地位

D.推动了道家学说复兴

√

D [根据题干信息可知,魏晋玄学主张人性的自由和真实,符合道家的“逍遥”理念,结合材料“‘道’”成为当时士大夫追求的最高理想”可知,魏晋玄学推动了道家学说复兴,故选D项;根据所学知识可知,魏晋玄学崇尚清谈,不关心社会现实问题,排除A项;根据所学知识可知,魏晋玄学是士族门阀政治在思想文化上的反映,不能冲击士族门阀政治,排除B项;儒学自汉代以来在封建社会一直居于正统地位,C项不符合史实,排除。]

教材情境:《纲要(上)》P50问题探究:谈谈唐朝所受域外文化影响在文化艺术方面的具体表现。

4.唐代“龟兹乐”极富异域情调并且乐律新鲜生动,在唐代乐舞中广为应用。在唐代立部伎的八部乐舞当中,自破阵乐之下的六部皆用大鼓,并且杂以龟兹乐。坐部伎的六部乐舞当中,自长寿乐之下的四部皆用龟兹乐,形成了各类乐舞之间争奇斗艳的盛况。这折射出唐代( )

A.中外密切交往的盛况 B.兼收并蓄的文化生态

C.经济繁荣的社会生活 D.开拓进取的精神风貌

√

B [根据材料信息可知,唐代乐舞多用“龟兹乐”,“龟兹乐”富有异域情调,说明唐代吸收异域文化,呈现出兼收并蓄的文化生态,故选B项;材料反映唐代乐舞多用“龟兹乐”,这表明唐代文化兼收并蓄,不能体现中外交往情况,排除A项;材料反映的是文化繁荣,不是经济繁荣,排除C项;材料无法体现开拓进取的精神风貌,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

(建议用时:40分钟)

一、选择题

1.(2024·河北邯郸一模)魏晋时期的玄学家在多方面论证了道家“自然”与儒家“名教”的一致,他们主张“儒道兼综”,孔子依然是最高“圣人”。玄学还提出或着重关注的有无、本末、动静、自然与名教等具有思辨性质的概念范畴。这表明魏晋( )

13

课时分层作业(七) 三国至隋唐时期的思想、文化成就与文化交流

15

16

17

18

14

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

A.士人阶层主张崇实尚学

B.儒家思想失去正统地位

C.门阀政治制约思想解放

D.玄学推动了哲学的发展

13

√

15

16

17

18

14

D [根据材料“儒道兼综”“具有思辨性质的概念范畴”可知,玄学体现了儒道融合的趋势,玄学还提出具有思辨性质的概念,进一步引发了人们对世间万物的深刻思考,推动了社会哲学的思辨化发展,故选D项;玄学以道家义理解释儒家经典,强调“虚无”“清谈”,不利于实学的发展,排除A项;B项与史实不符,排除;材料未提及门阀政治,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

2.(2024·广东佛山二模)魏晋南北朝,女性日常阅读的书目不仅有女教典籍与儒家经学,还包括诗歌文学、书法绘画、老庄之学等。这折射出当时( )

A.封建礼教的强化 B.社会思想的活跃

C.三教合一的趋势 D.门第观念的盛行

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

B [根据材料可知,女性阅读书目种类多,多种思想观点的书籍都可以涉猎,这折射出当时社会思想的活跃,故选B项;封建礼教思想包括男尊女卑、特权思想等,封建礼教的强化不会允许女性自由阅读,且仅凭女性日常阅读的书目一项内容,不能得出“封建礼教的强化”的结论,排除A项;唐朝时期出现三教合一的趋势,排除C项;门第观念是指按照家族状况规定等级关系的思想观念,材料仅涉及女性阅读书目多样,未体现门第观念的内容,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

3.(2024·江西稳派调研)下图为在唐朝龙泉窑出土的青瓷文物。由以下文物可以推知唐朝( )

A.海上丝绸之路的盛况

B.三教并行的现象

C.理学形成的时期特征

D.瓷器制作的创新

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

B [根据唐朝龙泉窑出土的青瓷文物图像可以看出,这体现的分别是儒释道三家的典型形象,所以反映了唐朝出现三教并行的现象,故选B项;题干只是展示了唐朝龙泉窑出土的三件青瓷文物,并未提到其传播和远销海外的情况,所以无法体现海上丝绸之路的盛况,排除A项;理学形成于宋朝,与题干时间不符,排除C项;青瓷制作在唐朝的南方(龙泉窑所在地),属于一种比较成熟的技术,仅凭三件青瓷人物形象难以看出制作技术的创新,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

4.(2024·福建漳州三模)魏晋时期,嵇康认为音乐是客观存在的音响,哀乐(哀怒喜乐)是人们的精神被触动后产生的感情,反对现实中“礼乐刑政”并举的政治功能。这体现其( )

A.强调音乐移风易俗的属性

B.追求无为而治的政治主张

C.崇尚思想自由的生活态度

D.倡导唯物主义的哲学思想

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

C [嵇康认为音乐有其客观性,而哀乐是人的主观感受,反对将音乐与现实中的“礼乐刑政”紧密结合,这体现了他崇尚思想自由,不希望音乐被政治化的生活态度,C项正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

5.(2024·湖南衡阳模拟)东晋、南朝之际,本来作为人物背景的山水被重视起来,如时人王微善画,提倡“绿林扬风,白水激涧”的山水画风,提出“形者融灵,而动变者心也”,认为只有心物相印,才能“以一管之笔,拟太虚之体”,画天地万物。据此可知,山水画的这一发展( )

A.推动艺术审美与教化相结合

B.反映出民族交融推动绘画创新

C.体现出写意忘形的绘画理念

D.表达了文人对内心世界的追求

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

D [魏晋南北朝时期,政治动荡,战乱不断,这极大地影响了当时的文人雅士,他们更注重内心修养和追求心灵的宁静,“心物相印”“拟太虚之体”等反映出当时以王微为代表的画家深受道家思想的影响,将山水画作为表达内心追求的一种重要媒介,D项正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

6.(2024·安徽池州一模)如图为唐初莫高窟壁画《张骞出使西域图》,展现了汉武帝(公元前141—前87年在位)部下击败匈奴后带回战利品“祭天金人”和“汉宣帝(公元前74—前48年在位)不知祭天金人名号故派张骞出使西域问佛”的场景。该壁画( )

A.内容虚构,不具有史料价值

B.是实证汉代佛教传入中国的史料

C.内容真实,能反映历史事实

D.是研究唐初佛教发展的重要史料

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

D [根据材料“唐初莫高窟壁画《张骞出使西域图》”“故派张骞出使西域问佛”并结合图片信息可知,壁画出现于唐初,“问佛”表明当时佛教得到一定发展,因此《张骞出使西域图》可以用来研究唐初佛教发展的情况,故选D项;汉宣帝时期张骞早已去世,因此内容虚构,但其属于唐初壁画,蕴含一定唐初的历史信息,具有一定史料价值,排除A项;两汉之际佛教传入中国,且壁画内容具有一定虚构性,并不能实证汉代佛教传入中国,排除B项;汉宣帝时期张骞早已去世,因此内容并不真实,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

7.(2024·广东佛山二模)魏晋小说“粗陈梗概”,主人公甚或无姓无名,而以甲乙丙丁代指。唐朝小说则“叙述宛转”“阔其波澜”,女性主角大量增多,出现聂隐娘跟随尼姑学成高强武艺并自主择婿、红线女盗取藩镇贴身锦盒而威慑其罢战等精彩故事。这一变化反映了( )

A.世俗趣味加强 B.社会走向动荡

C.女性地位提升 D.盛世气象形成

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

A [根据材料“唐朝小说……女性主角大量增多”“出现……等精彩故事”并结合所学知识可知,唐朝时期的小说增加了大量女性角色,其故事情节描述较为精彩,增强了小说的世俗趣味,故选A项;唐朝时期国家实现了大一统,社会走向稳定,B项不符合史实,排除;女性地位主要包括经济地位、政治地位与社会地位,仅凭小说中的女性角色增多,无法得出“女性地位提升”的结论,排除C项;盛世气象指社会发展中的特定阶段,具有如经济发展、科技进步、文化繁荣等景象,材料未涉及唐朝盛世气象形成的相关信息,不符合题意,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

8.(2024·安徽“皖南八校”联考)下表所示的唐代诗人的相关作品中均带有明显的汉朝背景。这说明( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山” 王昌龄《出塞》

“汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼” 高适《燕歌行》

“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得” 白居易《长恨歌》

“唯应独伴陈皇后,照见长门望幸心” 杜牧《月》

A.汉唐均盛行相同的文学体裁

B.汉唐均出现边患与无道昏君

C.诗人托古言事抒发内心情怀

D.诗人对汉代盛世的仰慕追思

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

C [根据表格内容可知,其所示唐代诗人的诗作都取材于汉代故事,再结合其具体内容可知,他们都是借古讽今来书写自己内心的情感,故选C项;根据所学知识可知,汉朝所盛行的文学体裁是赋,唐朝所盛行的文学体裁是诗,二者并不相同,排除A项;根据所学知识可知,在汉朝和唐朝都出现了边患危机与无道的昏君,但这仅是对表格内容现象的描述,并不是其本质所在,排除B项;“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得”反映出白居易对汉武帝故事的反思,以讽刺唐玄宗贪恋美色,而不是“仰慕追思”汉代盛世,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

9.(2024·福建福州高三模拟)魏晋南北朝时期,社会逐渐形成了一个抄书的高潮,还涌现了一批靠抄写养家甚至为官的抄书人,如阚泽、陶弘景、王僧孺、刘芳等。这一现象的出现主要得益于( )

A.官府对文化的控制 B.书法艺术的繁荣

C.造纸术的不断推广 D.儒学教育的发展

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

C [根据材料可知,在魏晋南北朝时期,纸张的普及带来的是文人著书的热情,使得各类图书、书画等更趋繁盛,由此还形成了一个抄书高潮,通过人工抄写复制文本,各类典籍得到广泛传播,故选C项;文化控制是通过共享价值观、共同愿望、共同的行为标准等其他与组织文化相关的因素对组织中的个人和群体施以控制,与材料中“抄书的高潮”无关,排除A项;材料描述的是抄书,而非书法艺术,排除B项;魏晋南北朝时期,儒学受到挑战,出现三教并行的态势,且材料中“抄书的高潮”与儒学教育没有直接关联,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

10.(2024·湖南名校大联考)“剑舞”是唐代流行的一种舞蹈,基本形式是执剑而舞。其最初起源于军队,后经演变,融合西域服饰、舞蹈风格,在宫廷、民间广泛流传,深受人们喜爱。杜甫诗中曾描述:“ 如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光”,据此可知,剑舞的流行体现出唐代( )

A.昂扬向上的精神面貌

B.豪华奢靡的宫廷生活

C.民族文化的交流交融

D.文人雅士的艺术追求

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

A [根据材料“矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒”可知,剑舞起源于军队,其艺术形式体现出阳刚之气,剑舞的流行反映出唐代昂扬向上的精神面貌,故选A项;根据材料“在宫廷、民间广泛流传”可知,剑舞不仅在宫廷流行,其艺术特征也无法体现宫廷生活的豪华奢靡,排除B项;根据材料“融合西域服饰、舞蹈风格”可知,剑舞的演变是民族文化交融的结果,是剑舞本身的艺术特征,而非其流行所体现出来的,排除C项;剑舞在宫廷、民间广泛流传,与“文人雅士的艺术追求”无关,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

11.(2024·广东肇庆二模)据统计,《教坊记》中唐代325首曲名中,天宝末年改名的“胡乐”占到了近1/3,如沙陀调“龟兹佛曲”改为“金华洞真”,“苏莫刺耶”改为“玉京春”;金风调“苏莫遮”改为“感皇恩”,“婆伽儿”改为“流水芳菲”等。这一现象凸显了( )

A.外来文化是当时主流

B.三教合一影响文化选择

C.唐代文化的兼容并包

D.唐代音乐形式丰富多彩

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

C [唐代325首曲名中,天宝末年改名的“胡乐”占到了近1/3,这凸显出唐代文化的兼容并包特点,故选C项;“胡乐”占到了近1/3,并不占大多数,所以不能说明外来文化成为当时的主流,排除A项;题干所述是音乐曲名的修改,涉及的是“胡乐”改名占近1/3,与宗教无关,无法得出“三教合一影响文化选择”的结论,排除B项;题干所涉是音乐曲名的修改,而不是音乐形式的变化,二者不是同一范畴,无法得出“唐代音乐形式丰富多彩”的结论,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

12.(2024·湖南郴州模拟)唐代诗人李白在《大鹏赋》中,塑造了一个“激三千以崛起,向九万而迅征”的大鹏形象,抒发了作者远大的抱负。即使是遭遇挫折失意,诗人仍不忘“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。这折射出当时( )

A.士人积极进取的精神风貌

B.主流文学体裁的变化

C.儒家伦理教化的作用凸显

D.诗歌创作内容的革新

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

A [唐代诗人李白在《大鹏赋》中的描写,抒发了作者远大的抱负,并展示了作者的才华与信心,即使是遭遇挫折失意,也坚信“长风破浪会有时”,这折射出当时士人积极进取的精神风貌,A项正确;材料只涉及李白的诗歌,无法体现当时主流文学体裁的变化,排除B项;材料没有儒家伦理教化的相关信息,排除C项;材料重点强调的是诗歌抒发的情怀,并非创作内容的革新,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

13.(2024·湖北宜荆荆联考)《千金方》是人称“药王”的唐代孙思邈所作的综合性临床医著,他认为生命的价值贵于千金,而一个处方能救人于危殆,价值更当胜于此,医生首先要确立“普救含灵之苦”的志向;书中所载医论、医方较系统地总结了唐代以前的医学成就。这部医书( )

A.渗透了大量佛教轮回思想

B.包含经世致用的实学思潮

C.医德伦理观念的特色突出

D.标志着中医临床理论诞生

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

C [孙思邈认为生命的价值贵于千金,医生首先要确立“普救含灵之苦”的志向,体现出《千金方》这部医书医德伦理观念的特色突出,故选C项;题干没有体现佛教轮回的思想,排除A项;题干没有涉及经世致用思想,排除B项;中医临床理论诞生的标志是秦汉时期所出现的《黄帝内经》,而《千金方》是一部综合性药学著作,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

14.(2024·湖南高三模拟)玄奘于627年(一说629年)自长安沿丝绸之路西行,经中亚进入印度佛教最高学府学习。645年,玄奘回到长安,从印度带回佛经657部,后将其中的75部共1 335卷译为汉语,这些佛经中的许多内容在印度已经失传,仅凭汉译本流传于世。这说明( )

A.商路发展利于文化传承

B.佛教的传播有利于维护统治

C.中印经济文化交流频繁

D.中华文化在交流中不断发展

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

√

A [根据材料“沿丝绸之路西行……佛教最高学府学习”可知,玄奘沿丝绸之路进入印度学习佛教带回佛经,佛经经丝绸之路传入中国,流传于世,说明商路发展利于文化传承,故选A项;材料反映的是印度佛经传入中国,并未阐明佛教在中国的作用,因此“佛教的传播有利于维护统治”与材料主旨不符,排除B项;材料强调的是文化的交流,且不能体现“频繁”,C项说法与材料信息不符,排除;材料反映的是佛教如何传入中国并且保存的,“中华文化在交流中不断发展”的说法与材料主旨不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

15.(2024·广东检测)下表记述可以用来说明当时( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

记载 出处

顷年,在广州蕃坊(外国客商居住地),献食多用糖蜜、脑麝,有鱼俎,虽甘香而腥臭自若也 [唐]房千里《投荒杂录》

波斯枣,广州郭内见其树……(刘)恂曾于藩(通 “番”)酋家,食本国将来者,色类沙糖,皮肉软烂。饵之,及火烁水蒸之味也 [唐]刘恂《岭表录异》

A.外国的饮食文化影响深远

B.广东具有开放包容的特点

C.中外交流丰富了食品文化

D.岭南对域外饮食利用性强

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

√

C [表格内容主要叙述了广州地区与外国客商之间的食物交流(“献食”),以及外来食物在广州的种植(“郭内见其树”)和食用情况(“皮肉软烂”“饵之,及火烁水蒸之味也”),反映出中外交流丰富了食品文化,故选C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

16.(2024·广东茂名一模)新罗使用唐代年号,采用唐朝历法,汉字是官方文字,男女服装、婚丧嫁娶同汉族习俗一样。朝鲜半岛的留学生可以参加唐朝的科举考试,及第可以做官。这说明当时( )

A.对外政策发生了根本性变化

B.唐朝的繁荣昌盛

C.唐文化兼具包容性和辐射力

D.中朝关系较和睦

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

√

C [根据材料“新罗使用唐代年号……同汉族习俗一样”可知,新罗文化深受唐文化影响,这说明唐文化具有辐射力;根据材料“朝鲜半岛的留学生……及第可以做官”可知,唐朝允许朝鲜半岛的留学生参加科举考试并做官,这说明唐文化具有包容性,故选C项;唐朝实行开放的对外政策,没有与之前的朝代对比,不能得出“对外政策发生了根本性变化”的结论,排除A项;唐朝的繁荣昌盛具有多方面表现,如经济发达、政治开明、文化繁荣、对外交流频繁

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

等,仅通过材料信息不能说明“唐朝的繁荣昌盛”,排除B项;新罗文化受唐文化影响,唐朝允许朝鲜半岛留学生参加科举考试并做官,这些都属于文化交流的表现,材料没有中国和朝鲜半岛关系的相关描述,“中朝关系较和睦”与材料主旨不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

二、非选择题

17.(2024·辽宁沈阳三模)阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料 我国对圆周率的推算最早可以追溯到公元前1世纪成书的《周髀算经》。书中提出了“周三径一”的说法,即圆的周长是直径的三倍,这是人们在对田亩的测量中发展的经验性认识。圆周率的准确计算对把握天体的运行规律从而精确历法有决定性作用,但“周三径一”逐渐不能满足精确历法的需求。西汉学者刘歆打造了

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

更为精准的圆周率测量工具——律嘉量斛。他把圆周率的数值精确到3.154 7,世称歆率。东汉数学家张衡从圆与它的外切正方形关系入手计算圆周率。魏晋时期数学家刘徽对圆周率进行了进一步的探索,创造出了割圆术。在他为《九章算术》所作的注中提到:“割之弥细,所失弥少,割之又割以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣。”割圆术体现了一种极限思维,为圆周率的计算建立了相关理论和算法。480年,祖冲之将圆周率精确到了小数点后7位,往后近千年都无人超越。

——摘编自孙越等《圆周率计算:中国古代

数学发展史上的明珠》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代圆周率计算不断精确的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代圆周率研究的意义。(6分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

[解析] 第(1)问,由材料“西汉学者刘歆”“东汉数学家张衡”“魏晋时期数学家刘徽”及其成就可得,科学家的不断努力;由材料“周三径一”“是人们在对田亩的测量中发展的经验性认识”可得,经验的积累和认识的提升;由材料“割圆术……为圆周率的计算建立了相关理论和算法”可得,数学理论和方法的突破;由材料“打造了更为精准的圆周率测量工具——律嘉量斛”可得,测量

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

工具的改进;由材料“对田亩的测量中发展的经验性认识”“把握天体的运行规律从而精确历法”可得,现实生产生活的需要;等等。第(2)问,结合材料和所学知识从圆周率与世界文明发展、中国古代数学发展、天文历法和农业生产发展、科学精神等角度思考作答。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

[答案] (1)原因:科学家的不断努力;经验的积累和认识的提升;数学理论和方法的突破;测量工具的改进;现实生产生活的需要;等等。(6分)

(2)意义:使圆周率精确度领先世界;推动中国古代数学不断发展;有利于精确历法和天文学发展;有利于解决农业生产实际问题,推动农业发展;弘扬了科学精神;为世界文明发展作出贡献。(每点2分,满分不超过6分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 “中国”,是人类文明中延续最长久的一个共同体。维系这个共同体的,不是靠单一的族群,不是靠单一的语言,不是靠单一的思想,不是靠单一的信仰,不是靠单一的文化。因能容纳,而成其大;因能调适,而成其久。维系“中国”这个观念的真正力量,可能来自以下三个方面:第一,经济导致的互相沟通和互相依赖;第二,皇权统治下依旧保持的上下流动;第三,以视觉符号为基础

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

的文字系统超越了语言的间隔,使得文化得以赓续。这三个方面,使得中国的广土众民,始终保持着流动,始终促进着融合,中国文化只有逐渐的变化,而没有突然的断裂,使得“中国”的观念,可以长期保持。

——摘编自许倬云《说中国:一个不

断变化的复杂共同体》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

从材料中提取历史信息,拟定一个论题,结合所学中国史知识予以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)(12分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

[解析] 根据材料“因能容纳,而成其大;因能调适,而成其久”,从民族精神对“中国”共同体的影响分析,确定论题为开放包容的民族精神维系“中国”共同体的延续。首先,说明“中国”共同体的延续与中华民族开放包容的民族精神之间的关系;其次,在文化方面,结合所学北魏孝文帝改革内容,说明胡汉交融对我国统一多民族国家的影响;在思想方面,结合所学儒学在西汉、魏晋、宋明时期发展的内容,说明不同思想的交融中丰富着中华传统文化的内涵。最后总结,得出中华民族开放包容的民族精神推动着统一多民族的“中国”不断发展,是维系“中国”共同体的重要因素。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

[答案] 示例:

论题:开放包容的民族精神维系“中国”共同体的延续。(2分)

论述:“中国”共同体的延续实质上是古代中国统一多民族国家发展和巩固的历程,这得益于中华民族开放包容的民族精神。在文化方面,历史上胡汉交融频繁,以孝文帝改革为代表的少数民族积极学习汉族文化,推动本民族的封建化。同时,中原汉族也吸收各少数民族的先进文明,在胡汉交融的过程中推动我国统一多民族国家

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

的发展。在思想方面,董仲舒将传统儒学与诸子百家的思想糅合,确立了儒学主流思想的地位。随着汉代以来佛教、道教的发展,魏晋时期出现儒、佛、道三教合流的发展趋势,为宋明理学的产生奠定了重要基础,在不同思想的交融中丰富着中华传统文化的内涵。(8分)

可见,中华民族开放包容的民族精神推动着统一多民族的“中国”不断发展,是维系“中国”共同体的重要因素。(2分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

谢 谢 !

第一编 中国古代史

第二单元 民族交融与统一多民族封建国家的发展

第7讲 三国至隋唐时期的思想、文化成就与文化交流

必修课标要求 选择性必修课标要求

通过了解三国两晋南北朝和隋唐时期的社会发展,认识这一时期思想文化领域的新成就。 1.认识三国至隋唐时期的中外文化交流。

2.了解三国至隋唐时期人口迁徙与区域文化的发展。

考情 归纳 知识点 考 题

1.三国至隋唐时期的思想与文化交流 2024·安徽卷·T3

2024·江苏卷·T2

2.三国至隋唐时期的社会风尚 2024·黑吉辽卷·T2

2023·全国乙卷·T25

学什么 助学教材 教考衔接 落实基础性

知识点一 儒学、道教与佛教的发展

1.儒、道、佛的融合

儒学 道教 佛教

魏晋南北朝 作为主流统治思想,开始吸收佛教和____的精神,有了新的发展 在民间广为传播,主张“____”和“尊道” 佛教盛行,吸收儒、道的思想,渐趋______

道教

贵儒

本土化

儒学 道教 佛教

隋唐 隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“__________”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论;唐朝时期儒学复兴运动兴起 唐朝统治者奉行三教并行政策,奉____为祖先,道教最受尊崇 武则天时,佛教在社会上有很大发展,____对后世影响最大

三教合归儒

老子

禅宗

2.反佛斗争

(1)原因:佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量的钱财;很多劳动力不事生产,严重影响到政府财政收入。

(2)表现

①南朝范缜提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

②北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛。

(3)影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

3.儒学复兴运动

(1)原因:佛教和道教的发展使____的正统地位受到挑战。

(2)目的:维护封建统治。

(3)内容:用儒家的______和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

儒学

天命论

知识点二 魏晋南北朝至隋唐时期的文学艺术和科学技术

1.文学艺术

魏晋南北朝 隋唐

文学 先后出现了以曹操父子为代表的____文学、东晋______的田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等文学形式 唐朝诗歌创作进入黄金时代。李白、____的诗作代表了唐诗的最高成就,他们分别被誉为“____”和“诗圣”

建安

陶渊明

杜甫

诗仙

魏晋南北朝 隋唐

书法 ①隶书、草书、行书和____等各种书体均已完备 ②东晋王羲之博采众长,诸体兼精,世称“____” ①书法艺术融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格

②颜真卿的颜体和______的柳体最为有名

楷书

书圣

柳公权

魏晋南北朝 隋唐

绘画 东晋开始出现专职画家,以______为代表,他提出“以形写神”,其代表作有《女史箴图》和《________》 ①题材广泛,风格多样

②宗教画生活气息浓厚,______注重表现人的形态,山水、花鸟也成为绘画主题

③唐朝的______被尊为“画圣”

石窟艺术 山西大同________、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌______等,都是闻名世界的艺术宝库

顾恺之

洛神赋图

人物画

吴道子

云冈石窟

莫高窟

2.科学技术

时间 类别 成就

魏晋南北朝 数学 南朝______精确地算出圆周率是在3.141 592 6~3.141 592 7之间

农学 北朝贾思勰著述的《________》,是中国现存最早的一部完整的农书

地理学 西晋地图学家____绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

祖冲之

齐民要术

裴秀

时间 类别 成就

隋唐时期 建筑 隋朝的李春设计并主持建造的______,是世界上现存最古老的石拱桥

印刷术 唐朝已经有了________的佛经、日历和书籍

火药 ①唐中期的书籍记载了火药的配方

②唐末,火药开始用于战争,____是最早的火药武器

赵州桥

雕版印刷

火箭

时间 类别 成就

隋唐时期 天文学 唐朝天文学家僧一行,测算出了__________长度

医学 ①______完成医学名著《千金方》,全面总结历代和当时的医药学成果,且有许多创新

②唐高宗时编修的《______》,是世界上最早由国家颁行的药典

地球子午线

孙思邈

唐本草

知识点三 魏晋至隋唐的文化交流

[链接·选择性必修3·第2、6、9课]

1.大迁徙与区域文化发展

(1)大迁徙:三国至隋唐时期,匈奴人、鲜卑人、氐人和羌人等逐渐迁徙到中原,形成中国北方的民族大交融。

(2)影响:改变了政治格局,促进了区域文化的发展;各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

2.佛教文化交流

(1)中亚、天竺高僧来华,将大批佛经翻译成汉文;东晋高僧____到天竺取经求法。

(2)大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、____等国,各国佛教得到发展。

(3)玄奘西行天竺取经;____东渡日本传授佛法;日本僧人空海到长安求法。隋唐佛教出现不同宗派,禅宗成为主流,佛教完成本土化。佛教石窟艺术发展,融汇东西。

法显

日本

鉴真

3.儒学传播

(1)3—5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。

(2)隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把________作为教科书,儒学成为官学。

儒学经典

4.其他文化交流

(1)国际大都会:唐都城长安聚集大量各国使节、商人、侨民。

(2)国际大港口:唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。

(3)教育国际化:新罗、日本使节和留学生入唐,外国人可在唐朝考科举。

(4)造纸术传播:8世纪,经____国传播到北非和欧洲。

大食

(5)中医药传播:随着炼丹术传到阿拉伯地区。

(6)制度文化:古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、节日、习俗等方面深受唐文化影响。7世纪,日本________以唐制为蓝本;越南的教育体制主要移植于中国,其科举制度跟中国的基本一样。

(7)丝绸之路:沿线保存下来的著名佛教石窟,融汇东西艺术风格,是人类文化史上的瑰宝。

大化改新

概念阐释

三教合归儒和三教并行:“三教合归儒”不是要求三教合为“一教”,而是以儒学为主,调和并吸收佛教、道教理论。“三教并行”即主张尊道、礼佛、崇儒。魏晋南北朝时期,儒学虽受到冲击,但仍占据统治地位。

魏晋玄学:是在东汉经学衰微,纲常名教动摇的背景下产生的新道家学说,以老庄思想为骨架,糅合了儒家学说,主要讨论本体论和自然与名教的关系问题。魏晋玄学的出现反映了国家分裂、社会动荡、佛道思想冲击儒学思想正统地位的时代特征。

教考衔接

1.佛教传入中国

东汉初年,汉明帝派使臣前往西域求佛法,请来了两位高僧在洛阳传教,还用白马驮来佛经,在他们居住的地方修建佛寺。[摘自《纲要(上)》P45]

佛教传入中国,出现了怎样的趋势?

提示:佛教传入中国后吸收儒、道的思想,渐趋本土化。

2.唐代儒学的地位

唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武宗又大规模地“灭佛”。

材料反映出唐朝时期儒家与佛教、道教相比政治地位怎么样?

提示:儒家的地位最为稳固。

3.唐诗的史料价值

近代学者陈寅恪把唐诗当作史料,史诗互证,开创了诗文证史研究历史的新方法。

我们应该如何认识唐诗的史料价值?

提示:唐诗是研究唐朝历史的文学史料,可以反映唐朝国力强盛、社会变迁、文化开放、重大历史事件及民众生活等。

4.隋唐时期的科技成就

宋代路振的《九国志》记载,唐哀帝时(10世纪),郑璠率军攻打豫章(今江西南昌),“发机飞火”,烧毁该城的龙沙门。

这个记载说明了什么?

提示:唐末军事上已使用火药。

图解历史

汉字的演变及特点

概念阐释

日本遣唐使:隋唐时期,由于中国文化处于高势能地位,日本采取积极的姿态,先后派出使团到中国学习,使团成员包括正副使、僧人、学生和各类工匠,这些人被称为“日本遣唐使”。他们学习了唐朝的典章制度、生活方式、社会习惯和文学艺术等,回国后为日本的发展作出了贡献。

中华文化圈:中华文化圈是一个多样统一、有机组合的文化世界。汉字、儒学、中国化佛教和中国式典章制度,是中华文化圈的基本特征。隋唐时期的对外交往,促进了隋唐经济的繁荣,文化更加丰富多彩;中华文明的对外传播泽被东西,影响深远,推动了“中华文化圈”的形成。

教考衔接

5.唐朝文化兼收并蓄

英国著名学者李约瑟博士说:“历史上,唐代却是任何外国人在首都都受到欢迎的一个时期。”在长安有八千余名外国留学生以及成千上万的波斯、阿拉伯、欧洲商人。……这种局面的出现是唐王朝对外来文化的兼容并包的结果。

唐朝时“外国人在首都都受到欢迎”的原因有哪些?

提示:唐朝推行开放和开明的对外政策;唐朝国力强盛,昂扬自信;世界各地的民族文化能够丰富中国传统文化。

图解历史

三国至隋唐的文化

研什么 拓展教材 教考探究 提升综合性

魏晋南北朝是一个政局动荡、文化呈多元走向的时代,魏晋南北朝特定的时代条件,决定了该时期的文化绚丽多姿,异彩纷呈。隋唐时期是中国古代历史重要的转型时期,它在文化上最突出、最鲜明的特征便是兼容并蓄、浑融整合,呈现出“汇纳百流、浩荡奔腾、洋洋大观”之多色调景象,熔铸了隋唐时期独特的文化范式和审美理想。

1 获取解读信息——传承与创新中的儒、佛、道的思想交融

史料 有激于佛老二教的昌炽,唐中期韩愈追寻“道”的本原,排斥佛道,企图建立尧舜禹汤文武周公孔孟一脉相传的儒家道统。宋初孙复、石介、胡瑗等人秉承韩愈,指责以佛老与儒“三教皆可尊”的论调;提出以己意解经的“新儒”取代固守章句注疏之学的“旧儒”,直追儒经义理;以《六经》义理为指导来治理和改造社会现实。他们亦被追尊为理学先驱。

——摘编自刘复生《北宋儒学复兴要“复兴”什么》

[史料解读] 史料中“唐中期韩愈追寻‘道’的本原”指回归孔孟儒学之道,“以《六经》义理为指导来治理和改造社会现实”是指北宋时,开始把讲求儒学经义、探究名理的学问,称为“义理之学”,并用以与汉唐时重章句、训诂的经学相区分。

迁移知识 魏晋南北朝至隋唐时期,儒学、道教与佛教发展,思想活跃,呈现多元特征。

探究:结合史料和所学知识,概述唐宋儒学复兴运动的基本内涵,并分析其历史意义。

提示:基本内涵:回归儒家本原;排斥佛道,倡导儒学独尊;用义理取代章句之学;将儒家思想与社会现实结合。历史意义:应对佛道对儒学的冲击;推动理学的兴起。

史论形成 唐代儒学的新发展

(1)韩愈对佛教进行了批判,他提出以“仁、义”为儒学之“道”的内容,以尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔、孟为儒家的传授谱系,并且自己以继道统自任,开儒学讲“道统”之先河,所有这些都启发后来的儒者产生一种复兴儒学的意识。

(2)柳宗元以“阴阳元气”为“天道”、以“仁、义”为“人道”,并由此构筑了一个以“道”为核心范畴的合天地自然、社会伦理一体化的理论体系,实开宋明理学之端绪。

(3)韩、柳等人试图建立一个能融汇“百家之学”的学说来取代佛、道的愿望,经由以“北宋五子”为代表的理学家们的发展,到南宋的朱熹可以说正式实现。

2 分析说明问题——隋唐的文化交流

史料

[史料解读] “玄奘西行图”隐性信息:贞观初年玄奘西行前往天竺取经,他在天竺多年,成为公认的佛学大师。“鉴真东渡图”反映了唐朝高僧鉴真六次东渡,到日本传授佛法。

迁移知识 隋唐时期中外文化交流频繁,异域文化对中国文化产生了深远影响,同样中国文化也影响了周边国家。

探究:结合所学知识,以佛教传入为例,说明唐朝中外文化的交流与碰撞。

提示:佛教传入中国与儒学发生冲突,结果佛教逐渐本土化,儒学吸收佛教精神而有了新的发展。伴随佛教东传而来的异域文化及隋唐文化东传新罗、日本,都促进了中外文化的交流和传播。图示事件体现了唐朝中外文化交流的对外开放、双向交流的特点。

史论拓展 唐代中外文化交流的特点与成因

特点 对外交流范围广泛,出现前所未有的盛况

同亚洲国家的交往最密切,唐朝是亚洲文化的中心

对外交往的形式多样,有使节往来、派遣留学生、技术交流、宗教来往、艺术交流等

成因 政权强大,政治环境稳定,国家统一,政策开放、包容

经济、文化处于世界领先地位,长安是国际性大城市,对外交通发达

使臣、商人、留学生及僧侣在推动中外交往中发挥了重要作用

3 探究论证观点——唐代文化的兼收并蓄

史料一 “唐代的社会和文化吸收此前数百年间的历史遗产,能够兼容并包地摄取外来的各种文化营养。”

史料二 “尽管在宗教、艺术、器物等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚等文明,对于唐代的习俗、生活发生着深刻的影响,但是唐代的官职、兵制、刑法、赋役等主要制度都渊源于先前的王朝,并没有因外来文化的影响而发生重大的改变。”

——摘编自张广达《唐代的中外文化汇聚和

晚清的中西文化冲突》

史料三 “当时的兼收并蓄,是为了追求大一统的极致,是要在差异中求一统,而非真正鼓励多元化的发展……开放趋势与保守倾向并存。”

——摘编自邓小南《中国古代政治与文化》

[史料解读] 史料一和史料二都反映了唐代社会和文化兼容并包地摄取外来各种文化营养,但唐代的政治、经济制度并没有因外来文化发生改变。史料三突出强调了唐代兼收并蓄的特点。

迁移知识 唐代在思想、文化方面受域外文化影响,这在文学艺术方面都有诸多体现。

探究:结合史料和所学知识,围绕“开放”与“保守”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

提示:示例:

论题:唐文化兼收并蓄,开放多元。

阐述:唐朝国家统一,社会稳定,经济繁荣;唐朝风气开放,儒学较多地吸收了佛教和道教的思想;中外交流频繁,吸收了印度、中亚、西亚的宗教、艺术,如敦煌壁画中的飞天形象是多元文化因素的混合物,乐曲《霓裳羽衣曲》则源于天竺的《婆罗门曲》,并含有胡乐元素,丰富了人们的生活。

史论深化 唐朝文化的基本特点

(1)文化体系庞大完整,发展程度高。唐文化体系基本覆盖了当时世界上社会科学和自然科学的组成部分,发达程度居于当时世界的领先地位。

(2)唐代文化极具开放性。主要表现在两个方面:一是唐文化的内在特质,有保持自己特性的信心和吸收消化其他文化内容的能力;二是唐政府对待文化的开明态度,唐朝政府还设专门机构掌管对外文化交流事务。

(3)唐文化有向民众靠近、重现实世界、不固守古制的特征。

练什么 活用教材 教考互映 强化应用性

[示例] (2024·江苏卷·T2)魏晋南北朝时期,传统儒学受到佛教、道教的挑战,但世家大族依然尊奉儒家思想,并以儒家经学为家学的核心内容,形成了以南朝会稽贺氏、北朝范阳卢氏为代表的经学世家。这一时期经学世家的形成( )

A.源于北方士族南迁

B.影响南北方政权频繁更替

C.有利于儒学的复兴

D.导致“三教合归儒”的局面

√

逻辑思维:

1.命题点:北魏皇族女性墓志反映的伦理思想

(2024·黑吉辽卷·T2)下表是北魏皇族女性墓志的部分内容。该表反映了当时( )

人物 内容

将军冯邕之妻元氏 母义三恪,道著二王,肃穆闺闱,见重君子

人物 内容

长乐长公主元瑛 六行允备,四德无违,孝友出于自然,柔恭表于天性

乐安郡公主元仲英 女节茂于公宫,妇道显于邦国

A.门第观念得到强化

B.因俗而治政策得到推广

C.礼仪规范得到传承

D.儒家伦理道德得到认同

√

D [根据表格中的关键信息“母义”“肃穆”“德”“柔恭”“女节”“妇道”可知,墓志撰写者对北魏皇族女性道德形象的刻画反映出儒家知识分子对女性道德伦理的期许,共同塑造符合社会期许的女性道德形象:德、孝、贤、仪等。结合所学知识可知,北魏孝文帝自上而下地进行封建化改革,推广儒家文化,这反映出当时儒家伦理道德得到认同,D项正确;材料未突出门第等级等内容,无法得出“门第观念得到强化”的结论,排除A项;因俗而治政策即结合当地的风俗习惯进行治理,材料所述与此无关,排除B项;材料未涉及礼仪规范的传承和延续,排除C项。]

2.命题点:唐朝时期的文化交流

(2024·安徽卷·T3)唐朝文学家段成式《酉阳杂俎》所记植物近二百种,包括唐代传入的龙胆香、安息香、波斯枣、巴旦杏、无花果等。其子段公路《北户录》则主要记载了岭南地区的动植物,其中写道:茉莉花“本出外国,大同二年(536年)始来中土。今番禺士女,多以彩缕贯花卖之”。这反映了( )

A.唐朝文化兼收并蓄 B.大唐风俗远播异域

C.市民生活悠闲雅致 D.文学体裁多种多样

√

A [材料反映的是大量物种传入唐朝,并在人们的生活中发挥作用,在唐朝的文学作品中呈现,由此可知唐朝文化兼收并蓄,A项正确;材料未涉及大唐风俗外传,排除B项;材料无法体现市民生活悠闲雅致,排除C项;材料没有体现段成式父子文学作品是何种体裁,排除D项。]

3.命题点:唐代流行诗歌唱和之风的背景

(2023·全国乙卷·T25)唐代中后期文人间流行诗歌唱和之风,“江南”成为唱和的重要主题。杭州、苏州、湖州、宣州(今安徽宣城)等地名常在唱和诗歌中出现。这种风尚( )

A.得益于稳定的地方秩序

B.缘于坊市制度的崩溃

C.助推山水田园诗的兴起

D.导致经济重心的南移

√

A [材料的主要内容是唐代中后期文人流行诗歌唱和,江南是重要主题。结合所学知识可知,诗歌唱和主要体现的是文人之间作诗与别人相酬和,而诗人之间这种诗歌唱和基本以江南为主题,主要是因为唐代中后期,南方相对北方,社会秩序更加安定,A项正确;唐朝时期坊市制度没有崩溃,排除B项;山水田园诗兴起于魏晋时期,排除C项;经济重心的南移是因为北方政局不稳,北民南迁,带去大量劳动力与先进生产工具、经验和技术,排除D项。]

教材情境:《纲要(上)》P45—46:“唐朝统治者奉行三教并行政策”“唐中期韩愈率先提出复兴儒学”。《选必3》P3:唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。

1.唐朝前期颁行《五经正义》,儒家经义统一。唐朝中叶,出现各种儒学“专门之学”,摆脱章句训诂传统,走向义理解经之路。这一变化说明儒学( )

A.出现重视思辨的倾向

B.开始吸收佛教和道教精神

C.呈现多元化发展趋势

D.关注个体内在精神的修养

√

A [根据材料可知,唐朝前期儒家经义统一,而唐朝中叶的儒学“摆脱章句训诂传统,走向义理解经之路”,这意味着儒学不再过分注重对经典的逐字解释,而是更注重对其意义和道理的理解,这一变化表明儒学开始重视思辨,即更深入地思考和探讨经典中的道理和原则,故选A项;魏晋南北朝时期儒学开始吸收佛教和道教的精神,排除B项;各种儒学“专门之学”的发展方向是一致的,都是走的义理解经之路,不能体现多元化,排除C项;儒学一直比较强调个体内在精神修养,不能反映材料中的变化,排除D项。]

教材情境:《纲要(上)》P46:唐朝诗歌创作进入黄金时代,很多唐诗脍炙人口,成为千古绝唱,李白被誉为“诗仙”。

2.豪放纵逸的李白在其许多作品中融入了道教思想的元素;沉郁顿挫的杜诗,则以儒家学说的积极方面为其创作基础;而王维、储光羲等人的田园山水诗,又常常流露出佛教“静”“空”思想的痕迹。这一现象( )

A.表明儒家正统地位受到冲击

B.得益于多元文化的交流互鉴

C.凸显了诗歌创作世俗化倾向

D.反映了唐朝国内政局的变动

√

B [唐朝诗人的作品中既有儒家,也有道家乃至佛教文化的影响,这体现出当时的文化相互借鉴融合的特征,B项正确;材料的主旨在于思想的包容互鉴,而非儒家思想的地位变动,排除A项;材料并没有提及诗歌创作的世俗化,排除C项;D项表述与材料主旨无关,排除。]

教材情境:《纲要(上)》P45历史纵横:魏晋之际……社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的玄学……他们认为,政治上应当“无为”,生活作风上要任其“自然”,社会风气上崇尚“清谈”。

3.魏晋时期的玄学以老子和庄子思想为基础,进行理论上的延伸,弥补儒学的不足。魏晋的士风是以人性的自由和真实为主,道家的“逍遥”就符合这一理念,“道”成为当时士大夫追求的最高理想。这表明魏晋玄学( )

A.旨在探讨社会现实问题

B.冲击了士族门阀政治

C.改变了儒学的正统地位

D.推动了道家学说复兴

√

D [根据题干信息可知,魏晋玄学主张人性的自由和真实,符合道家的“逍遥”理念,结合材料“‘道’”成为当时士大夫追求的最高理想”可知,魏晋玄学推动了道家学说复兴,故选D项;根据所学知识可知,魏晋玄学崇尚清谈,不关心社会现实问题,排除A项;根据所学知识可知,魏晋玄学是士族门阀政治在思想文化上的反映,不能冲击士族门阀政治,排除B项;儒学自汉代以来在封建社会一直居于正统地位,C项不符合史实,排除。]

教材情境:《纲要(上)》P50问题探究:谈谈唐朝所受域外文化影响在文化艺术方面的具体表现。

4.唐代“龟兹乐”极富异域情调并且乐律新鲜生动,在唐代乐舞中广为应用。在唐代立部伎的八部乐舞当中,自破阵乐之下的六部皆用大鼓,并且杂以龟兹乐。坐部伎的六部乐舞当中,自长寿乐之下的四部皆用龟兹乐,形成了各类乐舞之间争奇斗艳的盛况。这折射出唐代( )

A.中外密切交往的盛况 B.兼收并蓄的文化生态

C.经济繁荣的社会生活 D.开拓进取的精神风貌

√

B [根据材料信息可知,唐代乐舞多用“龟兹乐”,“龟兹乐”富有异域情调,说明唐代吸收异域文化,呈现出兼收并蓄的文化生态,故选B项;材料反映唐代乐舞多用“龟兹乐”,这表明唐代文化兼收并蓄,不能体现中外交往情况,排除A项;材料反映的是文化繁荣,不是经济繁荣,排除C项;材料无法体现开拓进取的精神风貌,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

(建议用时:40分钟)

一、选择题

1.(2024·河北邯郸一模)魏晋时期的玄学家在多方面论证了道家“自然”与儒家“名教”的一致,他们主张“儒道兼综”,孔子依然是最高“圣人”。玄学还提出或着重关注的有无、本末、动静、自然与名教等具有思辨性质的概念范畴。这表明魏晋( )

13

课时分层作业(七) 三国至隋唐时期的思想、文化成就与文化交流

15

16

17

18

14

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

A.士人阶层主张崇实尚学

B.儒家思想失去正统地位

C.门阀政治制约思想解放

D.玄学推动了哲学的发展

13

√

15

16

17

18

14

D [根据材料“儒道兼综”“具有思辨性质的概念范畴”可知,玄学体现了儒道融合的趋势,玄学还提出具有思辨性质的概念,进一步引发了人们对世间万物的深刻思考,推动了社会哲学的思辨化发展,故选D项;玄学以道家义理解释儒家经典,强调“虚无”“清谈”,不利于实学的发展,排除A项;B项与史实不符,排除;材料未提及门阀政治,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

2.(2024·广东佛山二模)魏晋南北朝,女性日常阅读的书目不仅有女教典籍与儒家经学,还包括诗歌文学、书法绘画、老庄之学等。这折射出当时( )

A.封建礼教的强化 B.社会思想的活跃

C.三教合一的趋势 D.门第观念的盛行

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

B [根据材料可知,女性阅读书目种类多,多种思想观点的书籍都可以涉猎,这折射出当时社会思想的活跃,故选B项;封建礼教思想包括男尊女卑、特权思想等,封建礼教的强化不会允许女性自由阅读,且仅凭女性日常阅读的书目一项内容,不能得出“封建礼教的强化”的结论,排除A项;唐朝时期出现三教合一的趋势,排除C项;门第观念是指按照家族状况规定等级关系的思想观念,材料仅涉及女性阅读书目多样,未体现门第观念的内容,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

3.(2024·江西稳派调研)下图为在唐朝龙泉窑出土的青瓷文物。由以下文物可以推知唐朝( )

A.海上丝绸之路的盛况

B.三教并行的现象

C.理学形成的时期特征

D.瓷器制作的创新

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

B [根据唐朝龙泉窑出土的青瓷文物图像可以看出,这体现的分别是儒释道三家的典型形象,所以反映了唐朝出现三教并行的现象,故选B项;题干只是展示了唐朝龙泉窑出土的三件青瓷文物,并未提到其传播和远销海外的情况,所以无法体现海上丝绸之路的盛况,排除A项;理学形成于宋朝,与题干时间不符,排除C项;青瓷制作在唐朝的南方(龙泉窑所在地),属于一种比较成熟的技术,仅凭三件青瓷人物形象难以看出制作技术的创新,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

4.(2024·福建漳州三模)魏晋时期,嵇康认为音乐是客观存在的音响,哀乐(哀怒喜乐)是人们的精神被触动后产生的感情,反对现实中“礼乐刑政”并举的政治功能。这体现其( )

A.强调音乐移风易俗的属性

B.追求无为而治的政治主张

C.崇尚思想自由的生活态度

D.倡导唯物主义的哲学思想

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

C [嵇康认为音乐有其客观性,而哀乐是人的主观感受,反对将音乐与现实中的“礼乐刑政”紧密结合,这体现了他崇尚思想自由,不希望音乐被政治化的生活态度,C项正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

5.(2024·湖南衡阳模拟)东晋、南朝之际,本来作为人物背景的山水被重视起来,如时人王微善画,提倡“绿林扬风,白水激涧”的山水画风,提出“形者融灵,而动变者心也”,认为只有心物相印,才能“以一管之笔,拟太虚之体”,画天地万物。据此可知,山水画的这一发展( )

A.推动艺术审美与教化相结合

B.反映出民族交融推动绘画创新

C.体现出写意忘形的绘画理念

D.表达了文人对内心世界的追求

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

D [魏晋南北朝时期,政治动荡,战乱不断,这极大地影响了当时的文人雅士,他们更注重内心修养和追求心灵的宁静,“心物相印”“拟太虚之体”等反映出当时以王微为代表的画家深受道家思想的影响,将山水画作为表达内心追求的一种重要媒介,D项正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

6.(2024·安徽池州一模)如图为唐初莫高窟壁画《张骞出使西域图》,展现了汉武帝(公元前141—前87年在位)部下击败匈奴后带回战利品“祭天金人”和“汉宣帝(公元前74—前48年在位)不知祭天金人名号故派张骞出使西域问佛”的场景。该壁画( )

A.内容虚构,不具有史料价值

B.是实证汉代佛教传入中国的史料

C.内容真实,能反映历史事实

D.是研究唐初佛教发展的重要史料

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

D [根据材料“唐初莫高窟壁画《张骞出使西域图》”“故派张骞出使西域问佛”并结合图片信息可知,壁画出现于唐初,“问佛”表明当时佛教得到一定发展,因此《张骞出使西域图》可以用来研究唐初佛教发展的情况,故选D项;汉宣帝时期张骞早已去世,因此内容虚构,但其属于唐初壁画,蕴含一定唐初的历史信息,具有一定史料价值,排除A项;两汉之际佛教传入中国,且壁画内容具有一定虚构性,并不能实证汉代佛教传入中国,排除B项;汉宣帝时期张骞早已去世,因此内容并不真实,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

7.(2024·广东佛山二模)魏晋小说“粗陈梗概”,主人公甚或无姓无名,而以甲乙丙丁代指。唐朝小说则“叙述宛转”“阔其波澜”,女性主角大量增多,出现聂隐娘跟随尼姑学成高强武艺并自主择婿、红线女盗取藩镇贴身锦盒而威慑其罢战等精彩故事。这一变化反映了( )

A.世俗趣味加强 B.社会走向动荡

C.女性地位提升 D.盛世气象形成

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

A [根据材料“唐朝小说……女性主角大量增多”“出现……等精彩故事”并结合所学知识可知,唐朝时期的小说增加了大量女性角色,其故事情节描述较为精彩,增强了小说的世俗趣味,故选A项;唐朝时期国家实现了大一统,社会走向稳定,B项不符合史实,排除;女性地位主要包括经济地位、政治地位与社会地位,仅凭小说中的女性角色增多,无法得出“女性地位提升”的结论,排除C项;盛世气象指社会发展中的特定阶段,具有如经济发展、科技进步、文化繁荣等景象,材料未涉及唐朝盛世气象形成的相关信息,不符合题意,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

8.(2024·安徽“皖南八校”联考)下表所示的唐代诗人的相关作品中均带有明显的汉朝背景。这说明( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山” 王昌龄《出塞》

“汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼” 高适《燕歌行》

“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得” 白居易《长恨歌》

“唯应独伴陈皇后,照见长门望幸心” 杜牧《月》

A.汉唐均盛行相同的文学体裁

B.汉唐均出现边患与无道昏君

C.诗人托古言事抒发内心情怀

D.诗人对汉代盛世的仰慕追思

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

C [根据表格内容可知,其所示唐代诗人的诗作都取材于汉代故事,再结合其具体内容可知,他们都是借古讽今来书写自己内心的情感,故选C项;根据所学知识可知,汉朝所盛行的文学体裁是赋,唐朝所盛行的文学体裁是诗,二者并不相同,排除A项;根据所学知识可知,在汉朝和唐朝都出现了边患危机与无道的昏君,但这仅是对表格内容现象的描述,并不是其本质所在,排除B项;“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得”反映出白居易对汉武帝故事的反思,以讽刺唐玄宗贪恋美色,而不是“仰慕追思”汉代盛世,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

9.(2024·福建福州高三模拟)魏晋南北朝时期,社会逐渐形成了一个抄书的高潮,还涌现了一批靠抄写养家甚至为官的抄书人,如阚泽、陶弘景、王僧孺、刘芳等。这一现象的出现主要得益于( )

A.官府对文化的控制 B.书法艺术的繁荣

C.造纸术的不断推广 D.儒学教育的发展

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

C [根据材料可知,在魏晋南北朝时期,纸张的普及带来的是文人著书的热情,使得各类图书、书画等更趋繁盛,由此还形成了一个抄书高潮,通过人工抄写复制文本,各类典籍得到广泛传播,故选C项;文化控制是通过共享价值观、共同愿望、共同的行为标准等其他与组织文化相关的因素对组织中的个人和群体施以控制,与材料中“抄书的高潮”无关,排除A项;材料描述的是抄书,而非书法艺术,排除B项;魏晋南北朝时期,儒学受到挑战,出现三教并行的态势,且材料中“抄书的高潮”与儒学教育没有直接关联,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

10.(2024·湖南名校大联考)“剑舞”是唐代流行的一种舞蹈,基本形式是执剑而舞。其最初起源于军队,后经演变,融合西域服饰、舞蹈风格,在宫廷、民间广泛流传,深受人们喜爱。杜甫诗中曾描述:“ 如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光”,据此可知,剑舞的流行体现出唐代( )

A.昂扬向上的精神面貌

B.豪华奢靡的宫廷生活

C.民族文化的交流交融

D.文人雅士的艺术追求

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

A [根据材料“矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒”可知,剑舞起源于军队,其艺术形式体现出阳刚之气,剑舞的流行反映出唐代昂扬向上的精神面貌,故选A项;根据材料“在宫廷、民间广泛流传”可知,剑舞不仅在宫廷流行,其艺术特征也无法体现宫廷生活的豪华奢靡,排除B项;根据材料“融合西域服饰、舞蹈风格”可知,剑舞的演变是民族文化交融的结果,是剑舞本身的艺术特征,而非其流行所体现出来的,排除C项;剑舞在宫廷、民间广泛流传,与“文人雅士的艺术追求”无关,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

11.(2024·广东肇庆二模)据统计,《教坊记》中唐代325首曲名中,天宝末年改名的“胡乐”占到了近1/3,如沙陀调“龟兹佛曲”改为“金华洞真”,“苏莫刺耶”改为“玉京春”;金风调“苏莫遮”改为“感皇恩”,“婆伽儿”改为“流水芳菲”等。这一现象凸显了( )

A.外来文化是当时主流

B.三教合一影响文化选择

C.唐代文化的兼容并包

D.唐代音乐形式丰富多彩

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

C [唐代325首曲名中,天宝末年改名的“胡乐”占到了近1/3,这凸显出唐代文化的兼容并包特点,故选C项;“胡乐”占到了近1/3,并不占大多数,所以不能说明外来文化成为当时的主流,排除A项;题干所述是音乐曲名的修改,涉及的是“胡乐”改名占近1/3,与宗教无关,无法得出“三教合一影响文化选择”的结论,排除B项;题干所涉是音乐曲名的修改,而不是音乐形式的变化,二者不是同一范畴,无法得出“唐代音乐形式丰富多彩”的结论,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

12.(2024·湖南郴州模拟)唐代诗人李白在《大鹏赋》中,塑造了一个“激三千以崛起,向九万而迅征”的大鹏形象,抒发了作者远大的抱负。即使是遭遇挫折失意,诗人仍不忘“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。这折射出当时( )

A.士人积极进取的精神风貌

B.主流文学体裁的变化

C.儒家伦理教化的作用凸显

D.诗歌创作内容的革新

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

A [唐代诗人李白在《大鹏赋》中的描写,抒发了作者远大的抱负,并展示了作者的才华与信心,即使是遭遇挫折失意,也坚信“长风破浪会有时”,这折射出当时士人积极进取的精神风貌,A项正确;材料只涉及李白的诗歌,无法体现当时主流文学体裁的变化,排除B项;材料没有儒家伦理教化的相关信息,排除C项;材料重点强调的是诗歌抒发的情怀,并非创作内容的革新,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

13.(2024·湖北宜荆荆联考)《千金方》是人称“药王”的唐代孙思邈所作的综合性临床医著,他认为生命的价值贵于千金,而一个处方能救人于危殆,价值更当胜于此,医生首先要确立“普救含灵之苦”的志向;书中所载医论、医方较系统地总结了唐代以前的医学成就。这部医书( )

A.渗透了大量佛教轮回思想

B.包含经世致用的实学思潮

C.医德伦理观念的特色突出

D.标志着中医临床理论诞生

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

C [孙思邈认为生命的价值贵于千金,医生首先要确立“普救含灵之苦”的志向,体现出《千金方》这部医书医德伦理观念的特色突出,故选C项;题干没有体现佛教轮回的思想,排除A项;题干没有涉及经世致用思想,排除B项;中医临床理论诞生的标志是秦汉时期所出现的《黄帝内经》,而《千金方》是一部综合性药学著作,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

14.(2024·湖南高三模拟)玄奘于627年(一说629年)自长安沿丝绸之路西行,经中亚进入印度佛教最高学府学习。645年,玄奘回到长安,从印度带回佛经657部,后将其中的75部共1 335卷译为汉语,这些佛经中的许多内容在印度已经失传,仅凭汉译本流传于世。这说明( )

A.商路发展利于文化传承

B.佛教的传播有利于维护统治

C.中印经济文化交流频繁

D.中华文化在交流中不断发展

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

√

A [根据材料“沿丝绸之路西行……佛教最高学府学习”可知,玄奘沿丝绸之路进入印度学习佛教带回佛经,佛经经丝绸之路传入中国,流传于世,说明商路发展利于文化传承,故选A项;材料反映的是印度佛经传入中国,并未阐明佛教在中国的作用,因此“佛教的传播有利于维护统治”与材料主旨不符,排除B项;材料强调的是文化的交流,且不能体现“频繁”,C项说法与材料信息不符,排除;材料反映的是佛教如何传入中国并且保存的,“中华文化在交流中不断发展”的说法与材料主旨不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

15.(2024·广东检测)下表记述可以用来说明当时( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

记载 出处

顷年,在广州蕃坊(外国客商居住地),献食多用糖蜜、脑麝,有鱼俎,虽甘香而腥臭自若也 [唐]房千里《投荒杂录》

波斯枣,广州郭内见其树……(刘)恂曾于藩(通 “番”)酋家,食本国将来者,色类沙糖,皮肉软烂。饵之,及火烁水蒸之味也 [唐]刘恂《岭表录异》

A.外国的饮食文化影响深远

B.广东具有开放包容的特点

C.中外交流丰富了食品文化

D.岭南对域外饮食利用性强

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

√

C [表格内容主要叙述了广州地区与外国客商之间的食物交流(“献食”),以及外来食物在广州的种植(“郭内见其树”)和食用情况(“皮肉软烂”“饵之,及火烁水蒸之味也”),反映出中外交流丰富了食品文化,故选C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

16.(2024·广东茂名一模)新罗使用唐代年号,采用唐朝历法,汉字是官方文字,男女服装、婚丧嫁娶同汉族习俗一样。朝鲜半岛的留学生可以参加唐朝的科举考试,及第可以做官。这说明当时( )

A.对外政策发生了根本性变化

B.唐朝的繁荣昌盛

C.唐文化兼具包容性和辐射力

D.中朝关系较和睦

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

√

C [根据材料“新罗使用唐代年号……同汉族习俗一样”可知,新罗文化深受唐文化影响,这说明唐文化具有辐射力;根据材料“朝鲜半岛的留学生……及第可以做官”可知,唐朝允许朝鲜半岛的留学生参加科举考试并做官,这说明唐文化具有包容性,故选C项;唐朝实行开放的对外政策,没有与之前的朝代对比,不能得出“对外政策发生了根本性变化”的结论,排除A项;唐朝的繁荣昌盛具有多方面表现,如经济发达、政治开明、文化繁荣、对外交流频繁

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

等,仅通过材料信息不能说明“唐朝的繁荣昌盛”,排除B项;新罗文化受唐文化影响,唐朝允许朝鲜半岛留学生参加科举考试并做官,这些都属于文化交流的表现,材料没有中国和朝鲜半岛关系的相关描述,“中朝关系较和睦”与材料主旨不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

二、非选择题

17.(2024·辽宁沈阳三模)阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料 我国对圆周率的推算最早可以追溯到公元前1世纪成书的《周髀算经》。书中提出了“周三径一”的说法,即圆的周长是直径的三倍,这是人们在对田亩的测量中发展的经验性认识。圆周率的准确计算对把握天体的运行规律从而精确历法有决定性作用,但“周三径一”逐渐不能满足精确历法的需求。西汉学者刘歆打造了

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

更为精准的圆周率测量工具——律嘉量斛。他把圆周率的数值精确到3.154 7,世称歆率。东汉数学家张衡从圆与它的外切正方形关系入手计算圆周率。魏晋时期数学家刘徽对圆周率进行了进一步的探索,创造出了割圆术。在他为《九章算术》所作的注中提到:“割之弥细,所失弥少,割之又割以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣。”割圆术体现了一种极限思维,为圆周率的计算建立了相关理论和算法。480年,祖冲之将圆周率精确到了小数点后7位,往后近千年都无人超越。

——摘编自孙越等《圆周率计算:中国古代

数学发展史上的明珠》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代圆周率计算不断精确的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代圆周率研究的意义。(6分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

[解析] 第(1)问,由材料“西汉学者刘歆”“东汉数学家张衡”“魏晋时期数学家刘徽”及其成就可得,科学家的不断努力;由材料“周三径一”“是人们在对田亩的测量中发展的经验性认识”可得,经验的积累和认识的提升;由材料“割圆术……为圆周率的计算建立了相关理论和算法”可得,数学理论和方法的突破;由材料“打造了更为精准的圆周率测量工具——律嘉量斛”可得,测量

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

工具的改进;由材料“对田亩的测量中发展的经验性认识”“把握天体的运行规律从而精确历法”可得,现实生产生活的需要;等等。第(2)问,结合材料和所学知识从圆周率与世界文明发展、中国古代数学发展、天文历法和农业生产发展、科学精神等角度思考作答。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

[答案] (1)原因:科学家的不断努力;经验的积累和认识的提升;数学理论和方法的突破;测量工具的改进;现实生产生活的需要;等等。(6分)

(2)意义:使圆周率精确度领先世界;推动中国古代数学不断发展;有利于精确历法和天文学发展;有利于解决农业生产实际问题,推动农业发展;弘扬了科学精神;为世界文明发展作出贡献。(每点2分,满分不超过6分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 “中国”,是人类文明中延续最长久的一个共同体。维系这个共同体的,不是靠单一的族群,不是靠单一的语言,不是靠单一的思想,不是靠单一的信仰,不是靠单一的文化。因能容纳,而成其大;因能调适,而成其久。维系“中国”这个观念的真正力量,可能来自以下三个方面:第一,经济导致的互相沟通和互相依赖;第二,皇权统治下依旧保持的上下流动;第三,以视觉符号为基础

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

的文字系统超越了语言的间隔,使得文化得以赓续。这三个方面,使得中国的广土众民,始终保持着流动,始终促进着融合,中国文化只有逐渐的变化,而没有突然的断裂,使得“中国”的观念,可以长期保持。

——摘编自许倬云《说中国:一个不

断变化的复杂共同体》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

从材料中提取历史信息,拟定一个论题,结合所学中国史知识予以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)(12分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

[解析] 根据材料“因能容纳,而成其大;因能调适,而成其久”,从民族精神对“中国”共同体的影响分析,确定论题为开放包容的民族精神维系“中国”共同体的延续。首先,说明“中国”共同体的延续与中华民族开放包容的民族精神之间的关系;其次,在文化方面,结合所学北魏孝文帝改革内容,说明胡汉交融对我国统一多民族国家的影响;在思想方面,结合所学儒学在西汉、魏晋、宋明时期发展的内容,说明不同思想的交融中丰富着中华传统文化的内涵。最后总结,得出中华民族开放包容的民族精神推动着统一多民族的“中国”不断发展,是维系“中国”共同体的重要因素。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

[答案] 示例:

论题:开放包容的民族精神维系“中国”共同体的延续。(2分)

论述:“中国”共同体的延续实质上是古代中国统一多民族国家发展和巩固的历程,这得益于中华民族开放包容的民族精神。在文化方面,历史上胡汉交融频繁,以孝文帝改革为代表的少数民族积极学习汉族文化,推动本民族的封建化。同时,中原汉族也吸收各少数民族的先进文明,在胡汉交融的过程中推动我国统一多民族国家

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

的发展。在思想方面,董仲舒将传统儒学与诸子百家的思想糅合,确立了儒学主流思想的地位。随着汉代以来佛教、道教的发展,魏晋时期出现儒、佛、道三教合流的发展趋势,为宋明理学的产生奠定了重要基础,在不同思想的交融中丰富着中华传统文化的内涵。(8分)

可见,中华民族开放包容的民族精神推动着统一多民族的“中国”不断发展,是维系“中国”共同体的重要因素。(2分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

14

谢 谢 !

同课章节目录