09 第一编 第二单元 单元提升2 培优微课题 特色微课堂 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史(通史版)

文档属性

| 名称 | 09 第一编 第二单元 单元提升2 培优微课题 特色微课堂 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史(通史版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 15:15:17 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

第一编 中国古代史

第二单元 民族交融与统一多民族封建国家的发展

单元提升2 培优微课题 特色微课堂

微课题1 制度自信——魏晋隋唐的制度创新与法律教化

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是中华民族最深沉的民族禀赋。三国两晋南北朝至隋唐时期的制度在传承中创新。法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治工具,着眼于防范与惩处。教化是社会治理的重要工具,着眼于教育和引导。中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐。礼法结合是中华法系的重要特点。唐律标志着中华法系的完备,隋唐时期的基层治理维护了社会稳定,促进了隋唐时期封建社会的繁荣。

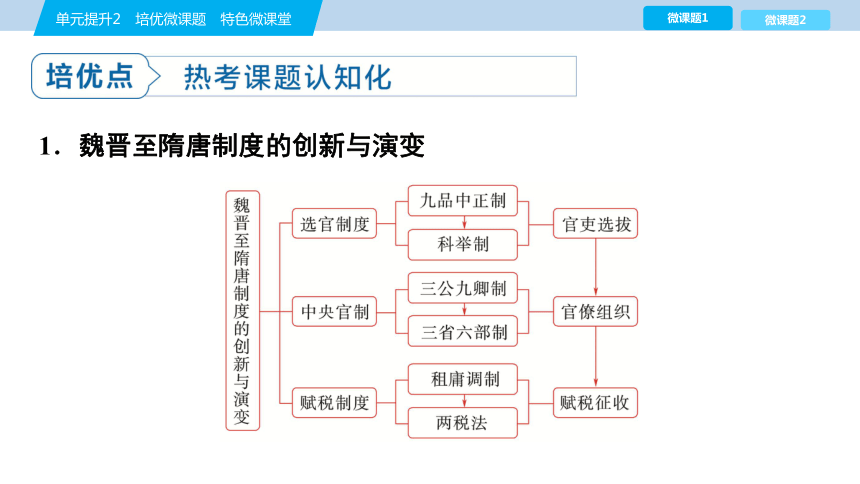

1.魏晋至隋唐制度的创新与演变

2.均田制与租庸调制、两税法的相互关系

(1)租庸调制以均田制为基础和存在的依据。

①租庸调制规定,凡是均田制下受田的农民每年必须向国家缴纳一定数量的租调和代役税(庸)。

②推行租庸调制的前提是授田给农民,即推行均田制。

(2)均田制遭到破坏而使得租庸调制在中唐之后为两税法所取代。

①由于唐代均田制未能保证授田,土地买卖和兼并之风的盛行,加上安史之乱后的动荡局面,均田制无法继续下去,租庸调制最终为两税法所代替。

②两税法按照土地、财产多少的征税标准表明:封建经济发展,均田制已经破坏,租庸调制已经无法维持;征税标准已不再以人丁为主。

3.中国古代法律儒家化的三个阶段

(1)汉代“引礼入法”:法律儒家化的发端。为了使儒家思想成为真正的正统思想,儒家学者通过“春秋决狱”“引经注律”“引经决狱”和“刑罚适用”原则的儒家化等途径,做到“引礼入法”,逐渐实现儒家思想对立法、司法的指导地位,使汉代法律开始沿着儒家化的方向发展。

(2)三国两晋南北朝“纳礼入律”:法律儒家化的完善。统治者开始直接任命儒臣来立法,儒家思想指导立法并将儒家思想法律化,从而使礼律进一步融合,实现“纳礼入律”。

(3)唐代“礼法合一”:法律儒家化的完成。唐朝确立了以“德主刑辅,礼法并用”为主的法律指导思想,以儒家主张的纲常礼教作为法律的指导原则和定罪量刑的基本依据。至此,礼与法完全融合,实现了“礼法合一”,中国古代法律儒家化完成。

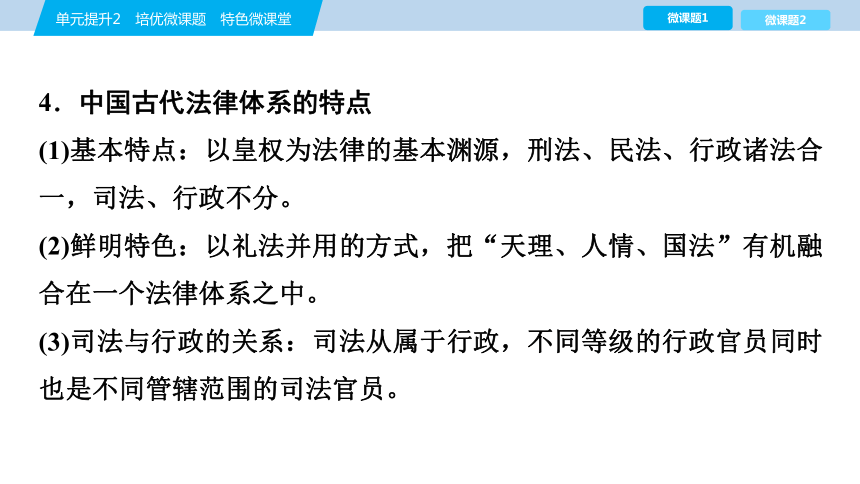

4.中国古代法律体系的特点

(1)基本特点:以皇权为法律的基本渊源,刑法、民法、行政诸法合一,司法、行政不分。

(2)鲜明特色:以礼法并用的方式,把“天理、人情、国法”有机融合在一个法律体系之中。

(3)司法与行政的关系:司法从属于行政,不同等级的行政官员同时也是不同管辖范围的司法官员。

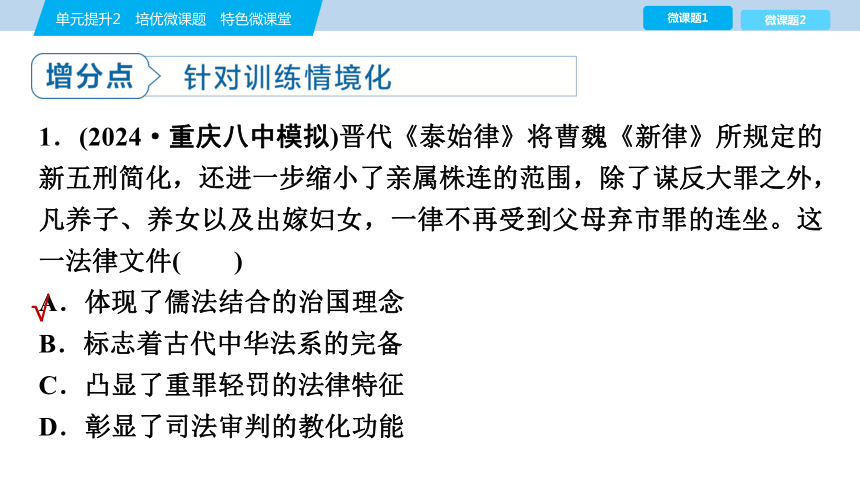

1.(2024·重庆八中模拟)晋代《泰始律》将曹魏《新律》所规定的新五刑简化,还进一步缩小了亲属株连的范围,除了谋反大罪之外,凡养子、养女以及出嫁妇女,一律不再受到父母弃市罪的连坐。这一法律文件( )

A.体现了儒法结合的治国理念

B.标志着古代中华法系的完备

C.凸显了重罪轻罚的法律特征

D.彰显了司法审判的教化功能

√

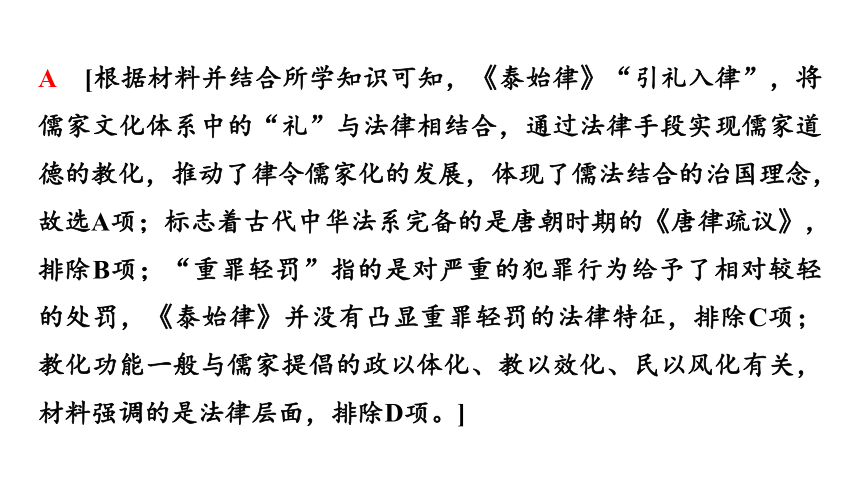

A [根据材料并结合所学知识可知,《泰始律》“引礼入律”,将儒家文化体系中的“礼”与法律相结合,通过法律手段实现儒家道德的教化,推动了律令儒家化的发展,体现了儒法结合的治国理念,故选A项;标志着古代中华法系完备的是唐朝时期的《唐律疏议》,排除B项;“重罪轻罚”指的是对严重的犯罪行为给予了相对较轻的处罚,《泰始律》并没有凸显重罪轻罚的法律特征,排除C项;教化功能一般与儒家提倡的政以体化、教以效化、民以风化有关,材料强调的是法律层面,排除D项。]

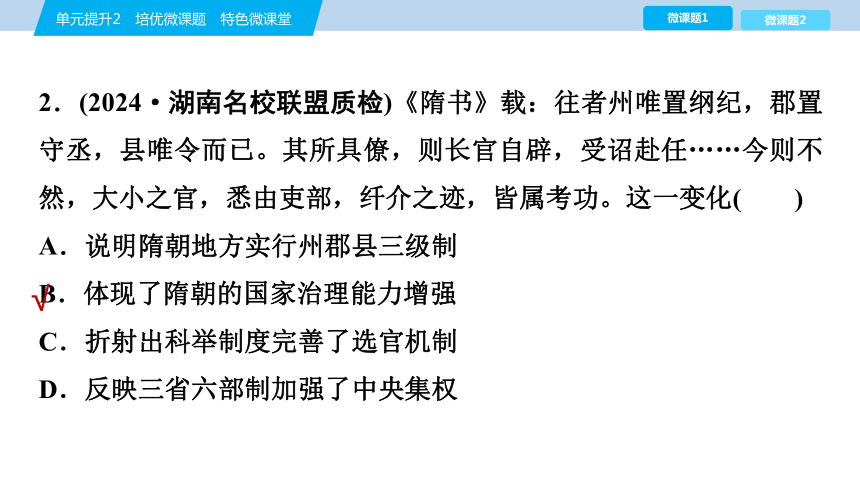

2.(2024·湖南名校联盟质检)《隋书》载:往者州唯置纲纪,郡置守丞,县唯令而已。其所具僚,则长官自辟,受诏赴任……今则不然,大小之官,悉由吏部,纤介之迹,皆属考功。这一变化( )

A.说明隋朝地方实行州郡县三级制

B.体现了隋朝的国家治理能力增强

C.折射出科举制度完善了选官机制

D.反映三省六部制加强了中央集权

√

B [由材料可知,隋朝由长官自辟选官转变为吏部选官,考功机制的引进,使得官员管理和选拔更加规范和有效,体现了隋朝的国家治理能力增强,故选B项;材料没有提到州郡县三级制的具体实施和运行情况,排除A项;材料虽然出现了选拔官员的内容,但并没有提到科举制度的引入和完善,也没有解释科举制度如何完善选官机制,排除C项;材料仅提及吏部,并未提及其他省部的情况,不能说明D项结论,排除。]

3.(2024·广东揭阳八校联考)唐朝有许多地方性的礼仪活动,比如迎接敕使、举办乡饮酒礼等,往往都有乡村耆老与正长等乡族势力参与,有时他们的地位还十分重要,如每年举办乡饮酒礼时,以刺史或县令为主人,设宾、介、众宾等席次,以乡村德高望重的老人充任。这一做法对当时地方的影响是( )

A.强化了与中央的联系 B.助长了藩镇势力

C.推动了儒学全面复兴 D.有助于社会教化

√

D [根据材料信息可知,唐朝许多地方性的礼仪活动,往往都有乡村耆老与正长等乡族势力参与,以乡村德高望重的老人充任,反映了当时朝廷重视社会基层的教化,从而有助于社会教化,故选D项;乡村耆老与正长以及德高望重的老人参与地方性的礼仪活动,有助于加强对地方的教化与治理,与强化中央联系无关,排除A项;唐朝后期,节度使拥有强大的政治、经济、军事实力,割据地方,形成藩镇势力,并非仰仗乡族势力,排除B项;C项材料未体现,排除。]

4.(2024·山东济宁三模)制度创新是适应和促进社会发展的重要因素。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 自唐玄宗开元年间至唐宪宗元和年间,唐政府多次颁布钱物兼用的制敕。下表为该时期颁行的部分制敕。

颁行时间 制敕内容 材料出处

开元九年(721年) 绫罗绢布杂货等,交易皆合通用,如闻市肆必须见钱,深非道理。自今已后,与钱货兼用,违法者准法罪之 《全唐文》卷二十五

颁行时间 制敕内容 材料出处

开元二十二年(734年) 十月 货物兼通,将以利用。而布帛是本,钱刀是末。贱本贵末,为弊则深,法教之间,宜有变革,自今已后,所有庄宅以(及)马交易,并先用绢布绫罗丝绵等,其馀市价至一千以上,亦令钱物兼用。违者科罪 《唐会要》卷八十九

元和二年(807年)二月 公私交易,十贯钱已上,即须兼用疋段,委度支盐铁使及京兆尹即具作分数,条疏闻奏 《唐会要》卷八十九

材料二 窃见元和以来,初有公私器用禁铜之令,次有交易钱帛兼行之法。近有积钱不得过数之限……然而铜器备列于公私,钱帛不兼于卖鬻,积钱不出于墙垣,欺滥遍行于市井。亦未闻鞭一夫,黜一吏,赏一告讦,坏一蓄藏。

——摘编自[唐]元稹《长庆集》卷三十四

(1)根据材料一、二,指出唐政府颁布钱物兼用制敕的主观目的和实施的客观效果是否一致,并结合所学知识分析其成因。(8分)

(2)结合材料,为后世统治者提出合理化制度创新建议。(要求:至少两条建议,建议要符合社会发展的实际)(6分)

[解析] 第(1)问第一小问,根据材料一、二可知,唐政府颁布钱物兼用制敕的主观目的是维护市场流通和商品交易,调整货币的流通和使用,促进经济的发展。然而,实施的客观效果并不理想,市场上出现了“钱帛不兼于卖鬻,积钱不出于墙垣,欺滥遍行于市井”的现象,这说明制敕实施效果与主观目的不一致。第二小问,根据材料信息并结合所学知识可知,首先,制敕的条款过于理想化,没有考虑到市场的实际情况和人们的交易习惯,导致钱物兼用的规定难以落实。其次,政府在实施过程中监管不力,没有严格执行制敕,

导致市场上出现了大量的违规行为。再次,当时的货币体系不完善,货币供应不足,这也是钱物兼用难以实现的一个重要原因。第(2)问,根据材料信息并结合所学知识,可以从以下视角思考和组织答案,第一,在制定政策时,要充分考虑市场的实际情况和人们的交易习惯,避免过于理想化的条款,确保政策的可操作性和实效性。第二,注意加强政府的监管力度,严格执行政策,对违反规定的行为进行严厉的惩罚,以维护市场秩序和公平竞争。

[答案] (1)不一致。成因:首先,制敕的条款过于理想化,没有考虑到市场的实际情况和人们的交易习惯,导致钱物兼用的规定难以落实。其次,政府在实施过程中监管不力,没有严格执行制敕,导致市场上出现了大量的违规行为。再次,当时的货币体系不完善,货币供应不足,这也是钱物兼用难以实现的一个重要原因。(8分)

(2)发行纸币以解决铸币不足的问题;以金银等贵金属作为普遍流通的货币以适应商品经济发展水平不断提高的需求;等等。(6分)

微课题2 兼容并蓄——气势恢宏的盛唐文化与中外交流

隋唐时期兼容的文化政策创造了有利于文化发展的氛围,内外交通发达,国内各族交往密切,在文化上相互交流交融,为中华文化增添了刚劲、豪爽、热烈、活泼的多民族色彩。博大恢宏的气势、世界领先的风范、雍容华贵的风度、昂扬坚定的进取精神、兼容并蓄的开放性格成为盛唐文化的突出特征。唐朝的时代精神可以用开放、进取、包容、多元等词汇进行概括,这是一种新民族、新文化的优势所在。隋唐文化是中国封建社会文化的高峰,也是当时世界文化的高峰,对中国文化的发展和世界文明进程都产生了重要影响,形成了中华文化圈,成为东方文明的中心。

1.佛教传入对中国的影响

思想领域 冲击了儒学的统治地位,儒学吸收、借鉴佛教观点,逐渐发展到理学阶段。中国化的佛教思想成为中国传统文化的组成部分

文化领域 传统的诗词、书法和绘画中,很多体现了佛教的内容,更加注重境界的表达

建筑风格 云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟成为中华文化的瑰宝

2.儒、佛、道的争鸣与融合

3.盛唐气象下的文化特征

艳丽明快的色彩 既体现在唐三彩、铜镜、丝绸织物、金银器、敦煌壁画等物质性文化上,也体现在盛唐诗歌中

生动自然的情调 唐人自信,思想解放。一些壁画中,世俗人物高大不凡,唐人率性,较少做作

博大恢宏的气势 唐长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会

雍容华贵的风度 洛阳龙门石窟是盛唐文化典雅秀美、雍容华贵的集中体现。观赏牡丹成为当时最时髦的娱乐活动,也是唐人风度的一个象征

昂扬坚定与开放进取的精神风貌 唐朝的时代精神,可以用开放、进取、尚武、多元等词语进行概括,这是一种新民族新文化的优势所在。人们在社会生活中有多元化的选择和较大的个人空间

4.唐朝中外交流频繁的原因

1.(2024·安徽合肥八中模拟)“飞天”是佛教的重要艺术形式之一。北魏以前,莫高窟早期飞天多为男性,且都是上半身赤裸,双手合十,具有浓厚的印度色彩。北魏后期,飞天开始向女性化发展,五官均匀,身上的飘带数量多达四五条,营造出飞动升空的视觉效果。这表明( )

A.时代变迁影响壁画艺术风格

B.各民族间的文化交融加速

C.外来文化决定飞天风格变化

D.北魏儒学受到巨大的冲击

√

A [根据材料并结合所学知识可知,“飞天”是印度佛教的艺术形式,后面传入中国,北魏以前具有浓厚的印度色彩,北魏后期“飞天”逐渐中国本土化,与中国本土文化相结合,具有中国特色,这表明时代变迁影响壁画艺术风格,故选A项;“飞天”是印度佛教的艺术形式,材料体现的是中外文化交流,排除B项;外来文化在一定程度上影响飞天风格变化,并不能决定飞天风格变化,排除C项;魏晋时期,儒学吸收佛教和道教的精神,有了新的发展,排除D项。]

2.(2024·广东肇庆二模)燕乐是娱乐音乐,“燕乐”中的“燕”,有时候也可写成“宴乐”的“宴”。如表是隋唐时期的“燕乐”来源,此现象反映了( )

时期 燕乐

隋文帝 时期 国伎 清商伎 高丽伎 天竺伎 安国伎 龟兹伎 文康伎

隋炀帝 时期 清乐 西凉 龟兹 天竺 康国 疏勒 安国

A.音乐受不同文化影响

B.隋唐的文化影响了周边国家

C.唐朝的疆域十分辽阔

D.少数民族加强中原文化学习

时期 燕乐

唐太宗 时期 清乐 西凉 龟兹 天竺 康国 疏勒 安国

√

A [从材料中“燕乐”的来源可以看出隋唐音乐受少数民族和别国的影响,A项正确;题干体现的是少数民族和周边国家音乐对隋唐燕乐的影响,排除B、D两项;“唐朝的疆域十分辽阔”不符合材料主旨,排除C项。]

3.(2024·湖南长沙二模)唐代的诗歌繁荣、种类丰富,其中讽喻诗具有明显的“谏言”性质。如白居易曾说:“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,要“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作”。这说明唐代讽喻诗( )

A.具有经世精神 B.促进监察制度的完善

C.体现吏治清明 D.推动科举制度的繁荣

√

A [材料意思是说,讽喻诗的创作要为社会现实服务,因而体现了经世致用的精神,故选A项;根据所学知识可知,唐朝时期监察制度不断完善,但与材料“文章合为时而著,歌诗合为事而作”不符,排除B项;材料表明白居易主张讽喻诗要为现实服务,吏治清明是指为官者清正廉洁,洁身自好,不贪不义之财,不收受财色贿赂,为官一方,为民服务,与材料信息不符合,排除C项;白居易认为讽喻诗要服务于现实,与科举制度的繁荣不存在直接的关系,排除D项。]

4.(2024·河北邯郸模拟)阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 学书,日纸一幅,间习时务策,读《国语》《说文》《字林》《三苍》《尔雅》。……凡择人之法有四:一曰身,体貌丰伟;二曰言,言辞辩正;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。

——摘编自《新唐书》

材料二 集贤院学士掌刊缉古今之经籍……凡承旨撰集文章,校理经籍,月终则进课于内,岁终则考最于外。……秘书监之职,掌邦国经籍图书之事。校书郎,掌雠校典籍,刊正文字,皆辨其纰缪……中书省翻书译语十人,鸿胪寺译语并计二十人。

——摘编自《唐六典》

材料三 垂拱二年二月十四日,新罗王金政明,遣使请《礼记》一部,令所司写吉凶要礼,采其词涉规诫者,勒成五十卷,赐之……二十六年六月二十七日,渤海遣使求写《唐礼》及《三国志》《晋书》《三十六国春秋》,许之。

——摘编自《唐会要》

(1)根据材料,概括唐代语言文字治理的措施。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐代语言文字治理措施的历史作用。(6分)

[解析] 第(1)问,根据材料一“学书,日纸一幅……《尔雅》”可知,重视培养学生提升语言文字水平和经书熟悉程度;根据材料一“三曰书,楷法遒美”可知,将语言文字纳入官员选拔和考核中;根据材料二“刊正文字,皆辨其纰缪”可知,规范使用语言文字;根据材料二“集贤院学士掌刊缉古今之经籍”“秘书监之职……校书郎”可知,设立专门管理语言文字的机构和官员;根据材料二“中书省翻书译语十人”、材料三“采其词涉规诫者,勒成五十卷,赐之”可知,培养翻译人才并向外传播汉文典籍。第(2)问,根据材

料一“间习时务策,读《国语》……《尔雅》”可知,推动国家教育和文化发展;根据材料一“三曰书,楷法遒美”可知,有利于培养和选拔优秀人才;根据材料二“掌邦国经籍图书之事”可知,有利于文化传承和传播;根据材料三“新罗王金政明,遣使请《礼记》一部”及所学知识可知,促进了民族交往交流交融;促进了东亚地区文明的发展。

[答案] (1)重视培养学生提升语言文字水平和经书熟悉程度;将语言文字纳入官员选拔和考核中;规范使用语言文字;设立专门管理语言文字的机构和官员;培养翻译人才并向外传播汉文典籍。(8分)

(2)推动国家教育和文化发展;有利于培养和选拔优秀人才;有利于文化传承和传播;促进了民族交往交流交融;促进了东亚地区文明的发展。(6分)

谢 谢 !

第一编 中国古代史

第二单元 民族交融与统一多民族封建国家的发展

单元提升2 培优微课题 特色微课堂

微课题1 制度自信——魏晋隋唐的制度创新与法律教化

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是中华民族最深沉的民族禀赋。三国两晋南北朝至隋唐时期的制度在传承中创新。法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治工具,着眼于防范与惩处。教化是社会治理的重要工具,着眼于教育和引导。中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐。礼法结合是中华法系的重要特点。唐律标志着中华法系的完备,隋唐时期的基层治理维护了社会稳定,促进了隋唐时期封建社会的繁荣。

1.魏晋至隋唐制度的创新与演变

2.均田制与租庸调制、两税法的相互关系

(1)租庸调制以均田制为基础和存在的依据。

①租庸调制规定,凡是均田制下受田的农民每年必须向国家缴纳一定数量的租调和代役税(庸)。

②推行租庸调制的前提是授田给农民,即推行均田制。

(2)均田制遭到破坏而使得租庸调制在中唐之后为两税法所取代。

①由于唐代均田制未能保证授田,土地买卖和兼并之风的盛行,加上安史之乱后的动荡局面,均田制无法继续下去,租庸调制最终为两税法所代替。

②两税法按照土地、财产多少的征税标准表明:封建经济发展,均田制已经破坏,租庸调制已经无法维持;征税标准已不再以人丁为主。

3.中国古代法律儒家化的三个阶段

(1)汉代“引礼入法”:法律儒家化的发端。为了使儒家思想成为真正的正统思想,儒家学者通过“春秋决狱”“引经注律”“引经决狱”和“刑罚适用”原则的儒家化等途径,做到“引礼入法”,逐渐实现儒家思想对立法、司法的指导地位,使汉代法律开始沿着儒家化的方向发展。

(2)三国两晋南北朝“纳礼入律”:法律儒家化的完善。统治者开始直接任命儒臣来立法,儒家思想指导立法并将儒家思想法律化,从而使礼律进一步融合,实现“纳礼入律”。

(3)唐代“礼法合一”:法律儒家化的完成。唐朝确立了以“德主刑辅,礼法并用”为主的法律指导思想,以儒家主张的纲常礼教作为法律的指导原则和定罪量刑的基本依据。至此,礼与法完全融合,实现了“礼法合一”,中国古代法律儒家化完成。

4.中国古代法律体系的特点

(1)基本特点:以皇权为法律的基本渊源,刑法、民法、行政诸法合一,司法、行政不分。

(2)鲜明特色:以礼法并用的方式,把“天理、人情、国法”有机融合在一个法律体系之中。

(3)司法与行政的关系:司法从属于行政,不同等级的行政官员同时也是不同管辖范围的司法官员。

1.(2024·重庆八中模拟)晋代《泰始律》将曹魏《新律》所规定的新五刑简化,还进一步缩小了亲属株连的范围,除了谋反大罪之外,凡养子、养女以及出嫁妇女,一律不再受到父母弃市罪的连坐。这一法律文件( )

A.体现了儒法结合的治国理念

B.标志着古代中华法系的完备

C.凸显了重罪轻罚的法律特征

D.彰显了司法审判的教化功能

√

A [根据材料并结合所学知识可知,《泰始律》“引礼入律”,将儒家文化体系中的“礼”与法律相结合,通过法律手段实现儒家道德的教化,推动了律令儒家化的发展,体现了儒法结合的治国理念,故选A项;标志着古代中华法系完备的是唐朝时期的《唐律疏议》,排除B项;“重罪轻罚”指的是对严重的犯罪行为给予了相对较轻的处罚,《泰始律》并没有凸显重罪轻罚的法律特征,排除C项;教化功能一般与儒家提倡的政以体化、教以效化、民以风化有关,材料强调的是法律层面,排除D项。]

2.(2024·湖南名校联盟质检)《隋书》载:往者州唯置纲纪,郡置守丞,县唯令而已。其所具僚,则长官自辟,受诏赴任……今则不然,大小之官,悉由吏部,纤介之迹,皆属考功。这一变化( )

A.说明隋朝地方实行州郡县三级制

B.体现了隋朝的国家治理能力增强

C.折射出科举制度完善了选官机制

D.反映三省六部制加强了中央集权

√

B [由材料可知,隋朝由长官自辟选官转变为吏部选官,考功机制的引进,使得官员管理和选拔更加规范和有效,体现了隋朝的国家治理能力增强,故选B项;材料没有提到州郡县三级制的具体实施和运行情况,排除A项;材料虽然出现了选拔官员的内容,但并没有提到科举制度的引入和完善,也没有解释科举制度如何完善选官机制,排除C项;材料仅提及吏部,并未提及其他省部的情况,不能说明D项结论,排除。]

3.(2024·广东揭阳八校联考)唐朝有许多地方性的礼仪活动,比如迎接敕使、举办乡饮酒礼等,往往都有乡村耆老与正长等乡族势力参与,有时他们的地位还十分重要,如每年举办乡饮酒礼时,以刺史或县令为主人,设宾、介、众宾等席次,以乡村德高望重的老人充任。这一做法对当时地方的影响是( )

A.强化了与中央的联系 B.助长了藩镇势力

C.推动了儒学全面复兴 D.有助于社会教化

√

D [根据材料信息可知,唐朝许多地方性的礼仪活动,往往都有乡村耆老与正长等乡族势力参与,以乡村德高望重的老人充任,反映了当时朝廷重视社会基层的教化,从而有助于社会教化,故选D项;乡村耆老与正长以及德高望重的老人参与地方性的礼仪活动,有助于加强对地方的教化与治理,与强化中央联系无关,排除A项;唐朝后期,节度使拥有强大的政治、经济、军事实力,割据地方,形成藩镇势力,并非仰仗乡族势力,排除B项;C项材料未体现,排除。]

4.(2024·山东济宁三模)制度创新是适应和促进社会发展的重要因素。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 自唐玄宗开元年间至唐宪宗元和年间,唐政府多次颁布钱物兼用的制敕。下表为该时期颁行的部分制敕。

颁行时间 制敕内容 材料出处

开元九年(721年) 绫罗绢布杂货等,交易皆合通用,如闻市肆必须见钱,深非道理。自今已后,与钱货兼用,违法者准法罪之 《全唐文》卷二十五

颁行时间 制敕内容 材料出处

开元二十二年(734年) 十月 货物兼通,将以利用。而布帛是本,钱刀是末。贱本贵末,为弊则深,法教之间,宜有变革,自今已后,所有庄宅以(及)马交易,并先用绢布绫罗丝绵等,其馀市价至一千以上,亦令钱物兼用。违者科罪 《唐会要》卷八十九

元和二年(807年)二月 公私交易,十贯钱已上,即须兼用疋段,委度支盐铁使及京兆尹即具作分数,条疏闻奏 《唐会要》卷八十九

材料二 窃见元和以来,初有公私器用禁铜之令,次有交易钱帛兼行之法。近有积钱不得过数之限……然而铜器备列于公私,钱帛不兼于卖鬻,积钱不出于墙垣,欺滥遍行于市井。亦未闻鞭一夫,黜一吏,赏一告讦,坏一蓄藏。

——摘编自[唐]元稹《长庆集》卷三十四

(1)根据材料一、二,指出唐政府颁布钱物兼用制敕的主观目的和实施的客观效果是否一致,并结合所学知识分析其成因。(8分)

(2)结合材料,为后世统治者提出合理化制度创新建议。(要求:至少两条建议,建议要符合社会发展的实际)(6分)

[解析] 第(1)问第一小问,根据材料一、二可知,唐政府颁布钱物兼用制敕的主观目的是维护市场流通和商品交易,调整货币的流通和使用,促进经济的发展。然而,实施的客观效果并不理想,市场上出现了“钱帛不兼于卖鬻,积钱不出于墙垣,欺滥遍行于市井”的现象,这说明制敕实施效果与主观目的不一致。第二小问,根据材料信息并结合所学知识可知,首先,制敕的条款过于理想化,没有考虑到市场的实际情况和人们的交易习惯,导致钱物兼用的规定难以落实。其次,政府在实施过程中监管不力,没有严格执行制敕,

导致市场上出现了大量的违规行为。再次,当时的货币体系不完善,货币供应不足,这也是钱物兼用难以实现的一个重要原因。第(2)问,根据材料信息并结合所学知识,可以从以下视角思考和组织答案,第一,在制定政策时,要充分考虑市场的实际情况和人们的交易习惯,避免过于理想化的条款,确保政策的可操作性和实效性。第二,注意加强政府的监管力度,严格执行政策,对违反规定的行为进行严厉的惩罚,以维护市场秩序和公平竞争。

[答案] (1)不一致。成因:首先,制敕的条款过于理想化,没有考虑到市场的实际情况和人们的交易习惯,导致钱物兼用的规定难以落实。其次,政府在实施过程中监管不力,没有严格执行制敕,导致市场上出现了大量的违规行为。再次,当时的货币体系不完善,货币供应不足,这也是钱物兼用难以实现的一个重要原因。(8分)

(2)发行纸币以解决铸币不足的问题;以金银等贵金属作为普遍流通的货币以适应商品经济发展水平不断提高的需求;等等。(6分)

微课题2 兼容并蓄——气势恢宏的盛唐文化与中外交流

隋唐时期兼容的文化政策创造了有利于文化发展的氛围,内外交通发达,国内各族交往密切,在文化上相互交流交融,为中华文化增添了刚劲、豪爽、热烈、活泼的多民族色彩。博大恢宏的气势、世界领先的风范、雍容华贵的风度、昂扬坚定的进取精神、兼容并蓄的开放性格成为盛唐文化的突出特征。唐朝的时代精神可以用开放、进取、包容、多元等词汇进行概括,这是一种新民族、新文化的优势所在。隋唐文化是中国封建社会文化的高峰,也是当时世界文化的高峰,对中国文化的发展和世界文明进程都产生了重要影响,形成了中华文化圈,成为东方文明的中心。

1.佛教传入对中国的影响

思想领域 冲击了儒学的统治地位,儒学吸收、借鉴佛教观点,逐渐发展到理学阶段。中国化的佛教思想成为中国传统文化的组成部分

文化领域 传统的诗词、书法和绘画中,很多体现了佛教的内容,更加注重境界的表达

建筑风格 云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟成为中华文化的瑰宝

2.儒、佛、道的争鸣与融合

3.盛唐气象下的文化特征

艳丽明快的色彩 既体现在唐三彩、铜镜、丝绸织物、金银器、敦煌壁画等物质性文化上,也体现在盛唐诗歌中

生动自然的情调 唐人自信,思想解放。一些壁画中,世俗人物高大不凡,唐人率性,较少做作

博大恢宏的气势 唐长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会

雍容华贵的风度 洛阳龙门石窟是盛唐文化典雅秀美、雍容华贵的集中体现。观赏牡丹成为当时最时髦的娱乐活动,也是唐人风度的一个象征

昂扬坚定与开放进取的精神风貌 唐朝的时代精神,可以用开放、进取、尚武、多元等词语进行概括,这是一种新民族新文化的优势所在。人们在社会生活中有多元化的选择和较大的个人空间

4.唐朝中外交流频繁的原因

1.(2024·安徽合肥八中模拟)“飞天”是佛教的重要艺术形式之一。北魏以前,莫高窟早期飞天多为男性,且都是上半身赤裸,双手合十,具有浓厚的印度色彩。北魏后期,飞天开始向女性化发展,五官均匀,身上的飘带数量多达四五条,营造出飞动升空的视觉效果。这表明( )

A.时代变迁影响壁画艺术风格

B.各民族间的文化交融加速

C.外来文化决定飞天风格变化

D.北魏儒学受到巨大的冲击

√

A [根据材料并结合所学知识可知,“飞天”是印度佛教的艺术形式,后面传入中国,北魏以前具有浓厚的印度色彩,北魏后期“飞天”逐渐中国本土化,与中国本土文化相结合,具有中国特色,这表明时代变迁影响壁画艺术风格,故选A项;“飞天”是印度佛教的艺术形式,材料体现的是中外文化交流,排除B项;外来文化在一定程度上影响飞天风格变化,并不能决定飞天风格变化,排除C项;魏晋时期,儒学吸收佛教和道教的精神,有了新的发展,排除D项。]

2.(2024·广东肇庆二模)燕乐是娱乐音乐,“燕乐”中的“燕”,有时候也可写成“宴乐”的“宴”。如表是隋唐时期的“燕乐”来源,此现象反映了( )

时期 燕乐

隋文帝 时期 国伎 清商伎 高丽伎 天竺伎 安国伎 龟兹伎 文康伎

隋炀帝 时期 清乐 西凉 龟兹 天竺 康国 疏勒 安国

A.音乐受不同文化影响

B.隋唐的文化影响了周边国家

C.唐朝的疆域十分辽阔

D.少数民族加强中原文化学习

时期 燕乐

唐太宗 时期 清乐 西凉 龟兹 天竺 康国 疏勒 安国

√

A [从材料中“燕乐”的来源可以看出隋唐音乐受少数民族和别国的影响,A项正确;题干体现的是少数民族和周边国家音乐对隋唐燕乐的影响,排除B、D两项;“唐朝的疆域十分辽阔”不符合材料主旨,排除C项。]

3.(2024·湖南长沙二模)唐代的诗歌繁荣、种类丰富,其中讽喻诗具有明显的“谏言”性质。如白居易曾说:“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,要“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作”。这说明唐代讽喻诗( )

A.具有经世精神 B.促进监察制度的完善

C.体现吏治清明 D.推动科举制度的繁荣

√

A [材料意思是说,讽喻诗的创作要为社会现实服务,因而体现了经世致用的精神,故选A项;根据所学知识可知,唐朝时期监察制度不断完善,但与材料“文章合为时而著,歌诗合为事而作”不符,排除B项;材料表明白居易主张讽喻诗要为现实服务,吏治清明是指为官者清正廉洁,洁身自好,不贪不义之财,不收受财色贿赂,为官一方,为民服务,与材料信息不符合,排除C项;白居易认为讽喻诗要服务于现实,与科举制度的繁荣不存在直接的关系,排除D项。]

4.(2024·河北邯郸模拟)阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 学书,日纸一幅,间习时务策,读《国语》《说文》《字林》《三苍》《尔雅》。……凡择人之法有四:一曰身,体貌丰伟;二曰言,言辞辩正;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。

——摘编自《新唐书》

材料二 集贤院学士掌刊缉古今之经籍……凡承旨撰集文章,校理经籍,月终则进课于内,岁终则考最于外。……秘书监之职,掌邦国经籍图书之事。校书郎,掌雠校典籍,刊正文字,皆辨其纰缪……中书省翻书译语十人,鸿胪寺译语并计二十人。

——摘编自《唐六典》

材料三 垂拱二年二月十四日,新罗王金政明,遣使请《礼记》一部,令所司写吉凶要礼,采其词涉规诫者,勒成五十卷,赐之……二十六年六月二十七日,渤海遣使求写《唐礼》及《三国志》《晋书》《三十六国春秋》,许之。

——摘编自《唐会要》

(1)根据材料,概括唐代语言文字治理的措施。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐代语言文字治理措施的历史作用。(6分)

[解析] 第(1)问,根据材料一“学书,日纸一幅……《尔雅》”可知,重视培养学生提升语言文字水平和经书熟悉程度;根据材料一“三曰书,楷法遒美”可知,将语言文字纳入官员选拔和考核中;根据材料二“刊正文字,皆辨其纰缪”可知,规范使用语言文字;根据材料二“集贤院学士掌刊缉古今之经籍”“秘书监之职……校书郎”可知,设立专门管理语言文字的机构和官员;根据材料二“中书省翻书译语十人”、材料三“采其词涉规诫者,勒成五十卷,赐之”可知,培养翻译人才并向外传播汉文典籍。第(2)问,根据材

料一“间习时务策,读《国语》……《尔雅》”可知,推动国家教育和文化发展;根据材料一“三曰书,楷法遒美”可知,有利于培养和选拔优秀人才;根据材料二“掌邦国经籍图书之事”可知,有利于文化传承和传播;根据材料三“新罗王金政明,遣使请《礼记》一部”及所学知识可知,促进了民族交往交流交融;促进了东亚地区文明的发展。

[答案] (1)重视培养学生提升语言文字水平和经书熟悉程度;将语言文字纳入官员选拔和考核中;规范使用语言文字;设立专门管理语言文字的机构和官员;培养翻译人才并向外传播汉文典籍。(8分)

(2)推动国家教育和文化发展;有利于培养和选拔优秀人才;有利于文化传承和传播;促进了民族交往交流交融;促进了东亚地区文明的发展。(6分)

谢 谢 !

同课章节目录