37 第三编 第八单元 单元提升8 培优微课题 特色微课堂 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史(通史版)

文档属性

| 名称 | 37 第三编 第八单元 单元提升8 培优微课题 特色微课堂 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史(通史版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-09-22 18:24:09 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

第三编 世界史

第八单元 早期文明的产生、发展与中古时期的世界

单元提升8 培优微课题 特色微课堂

微课题1 美美与共——尊重世界文明的多样性与统一性

世界多区域文化的发展构建了丰富多彩的人类文明史。多区域的历史和文化传统,使得人类形成了多样的思维方式和表达方式,形成了多样的信仰和思想体系,形成了多样的文化艺术成果。正是人类文化的多区域性成就了人类生活的丰富性,成就了当今世界的多彩和灿烂,推动了人类文化的整体进步。

1.古代文明的交流

(1)途径:古代世界文明交流相对较少,但是,各文明已经开始进行交流,尤其是地中海地区文明之间的交流更加频繁。

(2)文明的交流促进了文明的发展

①世界古代史上,文明程度较高的地区都是文明交流比较频繁的地区,撒哈拉沙漠以南的非洲、整个美洲与外部文明交流较少,文明程度也较低。

②文明的交流不等于文明的同质化,而是创造出了新的文明,更加增添了文明的多样性。

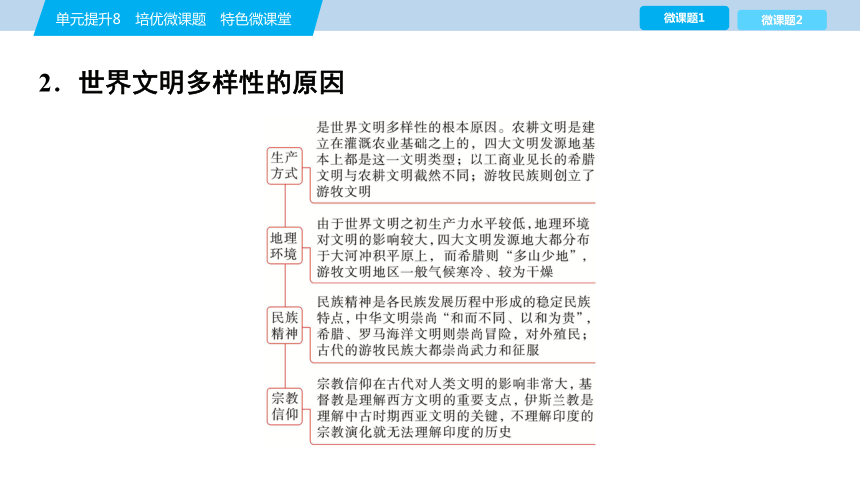

2.世界文明多样性的原因

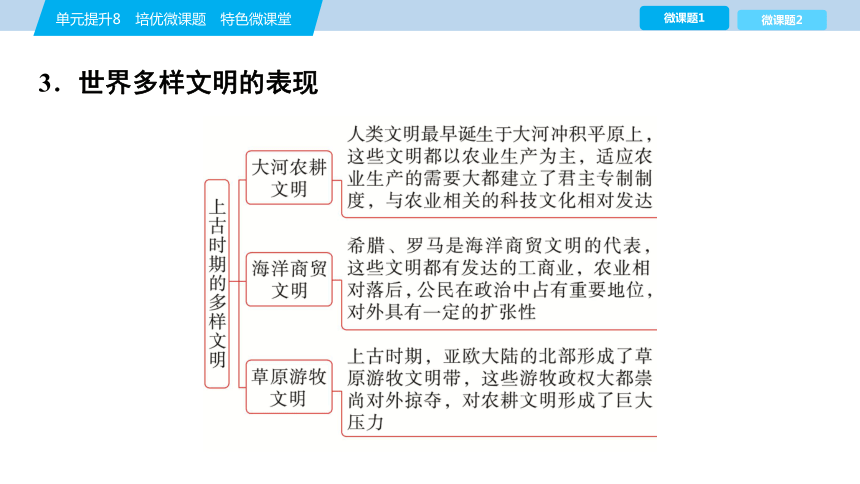

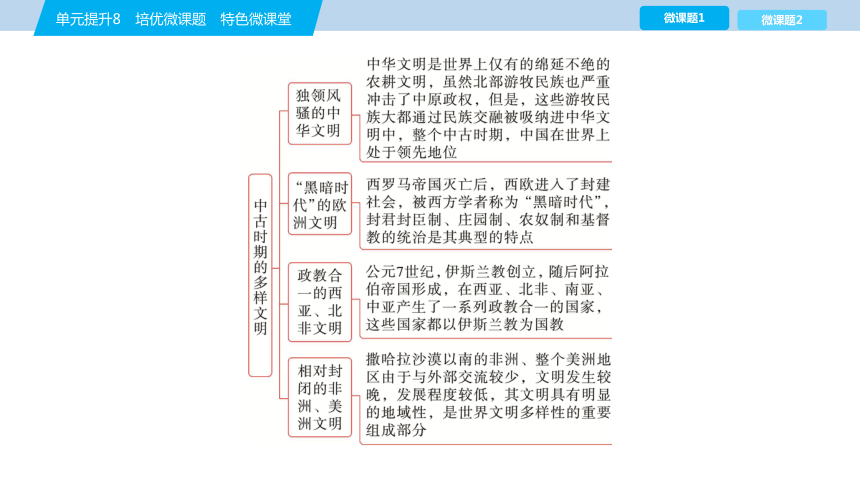

3.世界多样文明的表现

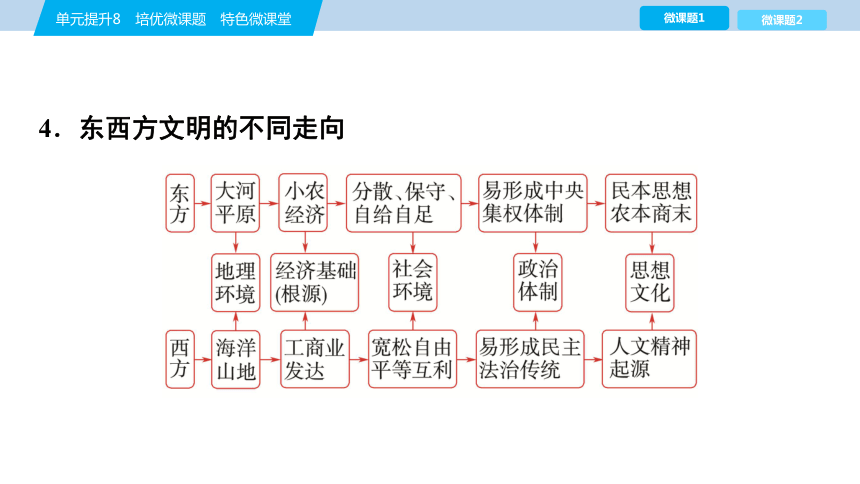

4.东西方文明的不同走向

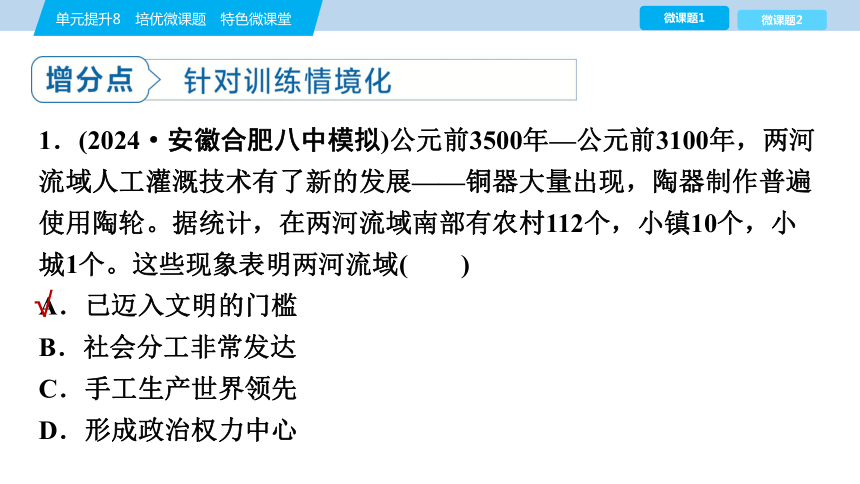

1.(2024·安徽合肥八中模拟)公元前3500年—公元前3100年,两河流域人工灌溉技术有了新的发展——铜器大量出现,陶器制作普遍使用陶轮。据统计,在两河流域南部有农村112个,小镇10个,小城1个。这些现象表明两河流域( )

A.已迈入文明的门槛

B.社会分工非常发达

C.手工生产世界领先

D.形成政治权力中心

√

A [根据材料可知,两河流域出现了新的灌溉技术、铜器制作和陶器制作技术提高,城市和农村出现。这些现象都是文明发展的标志,说明两河流域已经迈入了文明的门槛,故选A项;虽然材料中提到了铜器和陶器的制作,但并未明确表明“社会分工非常发达”,排除B项;材料中并未提及两河流域的手工生产与其他地区的比较,因此不能断定其“世界领先”,排除C项;材料中虽然提到了城市和农村的出现,但并没有明确指出政治权力中心的形成,排除D项。]

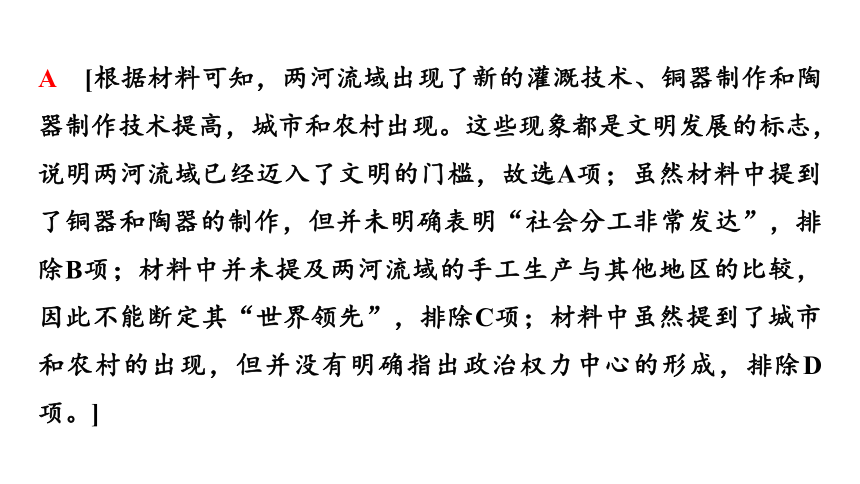

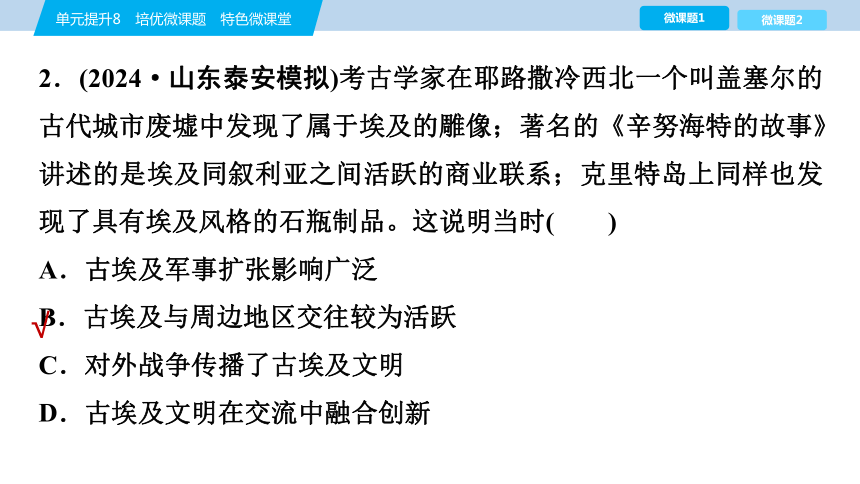

2.(2024·山东泰安模拟)考古学家在耶路撒冷西北一个叫盖塞尔的古代城市废墟中发现了属于埃及的雕像;著名的《辛努海特的故事》讲述的是埃及同叙利亚之间活跃的商业联系;克里特岛上同样也发现了具有埃及风格的石瓶制品。这说明当时( )

A.古埃及军事扩张影响广泛

B.古埃及与周边地区交往较为活跃

C.对外战争传播了古埃及文明

D.古埃及文明在交流中融合创新

√

B [根据材料“在耶路撒冷……具有埃及风格的石瓶制品”可知,古代埃及与耶路撒冷有文化交流,与叙利亚有商业联系,与古代希腊有经济文化往来,这说明当时古代埃及与周边地区交往较为活跃,故选B项;古代埃及有一段时期进行了军事扩张,但势力范围并未进入古代希腊,且材料体现的是经济文化交流,看不出军事扩张的影响,排除A项;材料仅体现古代埃及经济文化的对外传播,未体现传播的方式,排除C项;古埃及文明元素在其他地区出现,体现了埃及文化的传播,不能体现古埃及文明本身的发展创新,排除D项。]

3.(2024·湖南永州三模)古巴比伦天文学是西方天文学的渊源,其中的太阳运动理论、行星运动理论以及天球坐标、月球运动等内容的踪迹均出现在隋唐的历法中。阿拉伯文学巨著《天方夜谭》以阿拔斯王朝的繁华作为背景,故事多次提及中国,一些故事把中国作为主人公活动的中心舞台。据此可知( )

A.丝绸之路是东西方文化交流的桥梁

B.不同区域文明之间存在交流与互动

C.中国古代科技水平曾长期领先世界

D.世界各地逐渐开始连成了一个整体

√

B [由材料“均出现在隋唐的历法中”“故事多次提及中国”可知,西亚的古巴比伦与西方的欧洲、东方的中国,西亚的阿拉伯与中国,均有科技或文学方面的交流,据此可知不同区域文明之间存在交流与互动,故选B项;材料中涉及的交流未必是通过丝绸之路联系的,排除A项;材料没有对比信息,无法得出中国古代科技水平领先世界的结论,排除C项;新航路开辟后世界开始连为一个整体,排除D项。]

4.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

根据材料并结合所学知识,对比中世纪西欧与美洲阿兹特克人的农耕方式(相同或不同均可),并加以评述。(要求:表述成文,观点明确,论证充分,逻辑清晰)(12分)

[解析] 首先,获取两幅图片的关键信息,如图1中,“春耕地”“休耕地”“面包房”“水力磨坊”“草场”“谷仓”等说明中世纪的西欧庄园具有自给自足的特征;图2主要描绘了“浮动园地”的劳作情景,其主要作用是扩大耕地面积。其次,根据上述信息,将两幅图所反映的农耕方式进行对比,找出其异同点,以确定答题的观点。最后,结合所学知识对确立的观点进行评述。

[答案] 示例:

观点:中世纪的西欧和美洲阿兹特克人的农耕方式有巨大差异。(2分)

评述:西欧封建庄园的农耕方式盛行,阿兹特克人发明了“浮动园地”的农耕方式。

中世纪的西欧统治者通过实行层层分封的封土制度,形成了大小不等的封建庄园。这些封建庄园大多有耕地、果园、草场、牧场、休耕地等,体现了自给自足的特征,是封君封臣制度存在并巩固的经济基础;但由于其独立性较强,为封建割据奠定了基础,采用农奴劳动也制约了生产力和工商业城市的发展。

中世纪的阿兹特克人为了日益增多的都城人口的生存问题,发明了“浮动园地”。这种做法扩大了耕地面积,增加了粮食产量,也为其扩张战争提供了经济和人力基础。(10分)

微课题2 文明交流——泽被东西的帝国文明的辉煌与传播

古代帝国是人类文明发展过程中的历史产物,它一方面通过战争结束了古代世界分散割据的小国林立状态,另一方面则通过文明的融合成为古代世界文明交往的更大中心。中古时期,曾出现多个有影响力的大帝国,如西欧的查理曼帝国,东欧的拜占庭、俄罗斯,西亚先后兴起的阿拉伯帝国和奥斯曼帝国,东亚的唐帝国和后来的蒙古帝国等。虽然这些帝国存在时间长短不一,但无一例外,它们都留下了宝贵的文明遗产,为人类文明的传播和世界多样性的发展作出了重要贡献。

1.世界古代拜占庭文明的影响

政治 ①拜占庭帝国严密的社会组织、完善的政治制度(中央集权制度)对亚洲国家,特别是对阿拉伯帝国政治文明的进步具有重要影响

②《罗马民法大全》不仅是《拿破仑法典》的范本,而且也是近现代资本主义国家制定法律的依据

经济 拜占庭商业活动的繁荣不仅推动了它本身的经济文化发展和物质进步,而且促进了整个地中海乃至整个欧洲范围内的商业复兴

文化 ①对基督教、古希腊罗马的古典文化传统和西亚、北非等地的东方文化因素兼收并蓄,创造出了独具特色的拜占庭文化,在世界上产生过重大影响

②保存了大量的古希腊、罗马古籍,为后来西欧的文艺复兴提供了丰富的精神营养

③拜占庭文化对东欧文化的影响更为巨大。加速了斯拉夫民族国家的形成和发展,推动了以君士坦丁堡为中心的东正教世界的逐渐形成,奠定了近现代东欧文化区域的基本格局

2.蒙古西征与东西方交流

(1)三次西征:从1218年至13世纪中叶,蒙古进行了三次西征。第一次西征,蒙古军队直抵黑海北岸。第二次西征,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛。第三次西征,攻占了巴格达。最终蒙古形成了四大汗国。

(2)影响

①三次西征给被征服地区的社会经济带来严重破坏。

②蒙古西征大大推动了东西方的相互了解。如《马可·波罗行纪》对以后几个世纪的欧洲航海、探险活动产生了很大影响;畏兀儿人列班·扫马经由耶路撒冷到欧洲访问,见到了教皇和英、法国王。

③蒙古西征还引发了较大规模的民族迁徙,使亚欧内陆的民族分布产生了变化,一些被征服地区的文化面貌有所改变。

3.世界性民族大迁徙的作用

(1)民族大迁徙改变了农耕世界和游牧世界的历史格局,从宏观上讲是两大世界互相融合、互相影响的过程,促进了人类文明的进化。

(2)民族大迁徙是造成亚欧大陆文明国家历史格局变化的重要原因,此后的东方诸国和西方国家的历史面貌在很大程度上因民族大迁徙的出现而起决定性影响。

(3)民族大迁徙是人类历史发展的必然结果。农耕世界和游牧世界在物质文明、精神文明方面存在鲜明差异,这种差异在强大历史动力的作用下,必然寻求两者的统一和平衡,造成先进与落后的交流和渗透作用,然后形成一种新的历史平衡。

(4)民族大迁徙在某种程度上,短时期内会对被迁入地区产生社会动荡、经济凋敝、文化衰退等不利影响。

4.古代世界的文化交流与传播

文化 交融 ①从公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区,对整个亚欧大陆区域文化的发展产生了重要影响

②亚欧游牧民族大迁徙,改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展

③丝绸之路是古代世界最著名的商路,它为古代中国和西方之间的物质、技术和文化交流提供了便利,成为东西方物质和文化交流的重要象征

文化 交锋 ①亚历山大远征,试图以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化,打断了被征服地区固有的文化发展进程,这些区域被统称为“希腊化世界”

②蒙古三次西征,建立了四大汗国,被征服地区在名义上将元朝尊为宗主国

1.(2024·山东日照模拟)查士丁尼在位时期规定,拜占庭帝国境内妇女的嫁资受到法律保护,妻子在离婚时享有绝对的嫁资返还请求权,理由是“妇女拥有充足的嫁资以便繁衍后代和增加城市人口是非常必要的”。据此可知,罗马法( )

A.保障女性的公民权利 B.追求司法程序正义

C.贯彻人人平等的理念 D.理性色彩更加突出

√

D [根据材料“妇女拥有充足的嫁资以便繁衍后代和增加城市人口”可知,罗马法律对妇女嫁资的保护目的在于保障生育和喂养子女,从而增加人口,着眼于国家长远发展和整体利益,体现了罗马法的理性色彩,故选D项;材料只涉及拜占庭帝国对女性“嫁资”的保护,没有涉及公民的其他权利,不能得知罗马法保障女性的公民权利,排除A项;材料只涉及拜占庭帝国对妇女“嫁资”保护的内容和理由,没有涉及具体的司法审判过程,不能体现司法程序的正义,排除B项;根据所学知识可知,查士丁尼时期,拜占庭帝国作为奴隶社会,法律维护奴隶主的利益,奴隶不受法律保护,没有贯彻人人平等的理念,排除C项。]

2.阿拉伯地处欧亚非三洲要冲,中古时期的古希腊罗马文化遗产有赖于阿拉伯文版本得以保存,并在中世纪后期又译成拉丁语等西方语言重新回到欧洲。据此可知,阿拉伯文化( )

A.直接推动了欧洲社会转型

B.促进了东西方文化的交融

C.继承了古代西方文化遗产

D.为欧洲思想解放提供条件

√

D [阿拉伯保存了古希腊罗马文化遗产,中世纪后期,这些文化遗产又被译成拉丁语等西方语言重新回到欧洲,唤醒了沉睡中的欧洲,促进了文艺复兴的到来。据此可知,阿拉伯文化为欧洲思想解放提供条件,故选D项;阿拉伯文化间接推动了欧洲社会转型,并不是直接推动,排除A项;材料强调的是阿拉伯在保留古希腊罗马文化中的作用,并不能体现东西方文化的交融,排除B项;“继承了古代西方文化遗产”只是材料中的部分信息,并不能完整反映材料主旨,排除C项。]

3.印欧人入侵前,西亚、南亚、南欧出现了零星的文明区域;印欧人入侵后,赫梯帝国、波斯帝国、亚历山大帝国等奴隶制大帝国建立。这说明民族迁徙( )

A.使世界进入了青铜时代

B.促进了奴隶制政权的产生

C.推动了古代文明的扩展

D.导致农业文明转向游牧文明

√

C [根据材料可知,印欧人的入侵打破了古代各文明区域的闭塞状态,推动了一系列奴隶制大帝国的建立,推动了古代文明的扩展,故选C项。]

4.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 人类交往的过程也是不同的文化汇聚、升华的过程。西部亚洲、中部亚洲在东方与西方文化交流事业中一直扮演着“桥梁”的角色。这些“桥梁”不仅传送东方文明到西方,而且也传送西方文明到东方;同时“桥梁”自身独特的文化对东西方文明也产生了很大的影响。就是属于“桥梁”本身的各文明之间也是互动的,从而产生了独特而灿烂的各种文化——苏美尔文化、巴比伦文化、波斯文化、希腊化文化、阿拉伯文化等。这说明,任何一种文明都不能

封闭自守,一种文明要想永葆青春,必须积极吸收各种外来文明。如果一定要讲究文化的“纯正性”,那么反而会因世世代代近亲交配而有退化淘汰之虞。今日世界在急剧地缩小,人类各文明之间的不断交往,已势必将汇合为一个共同的人类文明。

——摘编自陈恒《文明的汇聚与传播

——古代世界文明之交流》

请摘取材料的一个观点进行论述。(要求:观点鲜明,论述合理,做到有理有据)(12分)

[点拨] 材料阐述了古代世界文明的交流、阿拉伯帝国在东西方文明交流中起了桥梁作用、人类各文明之间不断交往,汇合为一个共同的人类文明。选取一个观点,再结合人类各文明不断交往的史实进行论述,最后升华结论。

[答案] 示例:

观点:人类交往的过程是不同文化汇聚、升华的过程。(2分)

论述:阿拉伯帝国从开始兴起,到8世纪已征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区。阿拉伯人继承和融合了这些地区的文化遗产,把古代埃及、古代西亚、古希腊罗马以及古印度的文化典籍翻译成阿拉伯语,结合阿拉伯人的风俗、语言和传统,创造了阿拉伯文化。古印度的数字符号经阿拉伯人传入欧洲,至今仍被称为“阿

拉伯数字”。阿拉伯帝国成为东西文化交流的桥梁。朝鲜、日本与中国隔海相望,自古以来交往频繁。佛教、道教和儒学从中国传入朝鲜、日本,朝鲜、日本的典章制度、文字、学术文化和风俗习惯都受到中国的影响。(8分)

总之,人类各文明之间的不断交往,已势必将汇合为一个共同的人类文明。(2分)

谢 谢 !

第三编 世界史

第八单元 早期文明的产生、发展与中古时期的世界

单元提升8 培优微课题 特色微课堂

微课题1 美美与共——尊重世界文明的多样性与统一性

世界多区域文化的发展构建了丰富多彩的人类文明史。多区域的历史和文化传统,使得人类形成了多样的思维方式和表达方式,形成了多样的信仰和思想体系,形成了多样的文化艺术成果。正是人类文化的多区域性成就了人类生活的丰富性,成就了当今世界的多彩和灿烂,推动了人类文化的整体进步。

1.古代文明的交流

(1)途径:古代世界文明交流相对较少,但是,各文明已经开始进行交流,尤其是地中海地区文明之间的交流更加频繁。

(2)文明的交流促进了文明的发展

①世界古代史上,文明程度较高的地区都是文明交流比较频繁的地区,撒哈拉沙漠以南的非洲、整个美洲与外部文明交流较少,文明程度也较低。

②文明的交流不等于文明的同质化,而是创造出了新的文明,更加增添了文明的多样性。

2.世界文明多样性的原因

3.世界多样文明的表现

4.东西方文明的不同走向

1.(2024·安徽合肥八中模拟)公元前3500年—公元前3100年,两河流域人工灌溉技术有了新的发展——铜器大量出现,陶器制作普遍使用陶轮。据统计,在两河流域南部有农村112个,小镇10个,小城1个。这些现象表明两河流域( )

A.已迈入文明的门槛

B.社会分工非常发达

C.手工生产世界领先

D.形成政治权力中心

√

A [根据材料可知,两河流域出现了新的灌溉技术、铜器制作和陶器制作技术提高,城市和农村出现。这些现象都是文明发展的标志,说明两河流域已经迈入了文明的门槛,故选A项;虽然材料中提到了铜器和陶器的制作,但并未明确表明“社会分工非常发达”,排除B项;材料中并未提及两河流域的手工生产与其他地区的比较,因此不能断定其“世界领先”,排除C项;材料中虽然提到了城市和农村的出现,但并没有明确指出政治权力中心的形成,排除D项。]

2.(2024·山东泰安模拟)考古学家在耶路撒冷西北一个叫盖塞尔的古代城市废墟中发现了属于埃及的雕像;著名的《辛努海特的故事》讲述的是埃及同叙利亚之间活跃的商业联系;克里特岛上同样也发现了具有埃及风格的石瓶制品。这说明当时( )

A.古埃及军事扩张影响广泛

B.古埃及与周边地区交往较为活跃

C.对外战争传播了古埃及文明

D.古埃及文明在交流中融合创新

√

B [根据材料“在耶路撒冷……具有埃及风格的石瓶制品”可知,古代埃及与耶路撒冷有文化交流,与叙利亚有商业联系,与古代希腊有经济文化往来,这说明当时古代埃及与周边地区交往较为活跃,故选B项;古代埃及有一段时期进行了军事扩张,但势力范围并未进入古代希腊,且材料体现的是经济文化交流,看不出军事扩张的影响,排除A项;材料仅体现古代埃及经济文化的对外传播,未体现传播的方式,排除C项;古埃及文明元素在其他地区出现,体现了埃及文化的传播,不能体现古埃及文明本身的发展创新,排除D项。]

3.(2024·湖南永州三模)古巴比伦天文学是西方天文学的渊源,其中的太阳运动理论、行星运动理论以及天球坐标、月球运动等内容的踪迹均出现在隋唐的历法中。阿拉伯文学巨著《天方夜谭》以阿拔斯王朝的繁华作为背景,故事多次提及中国,一些故事把中国作为主人公活动的中心舞台。据此可知( )

A.丝绸之路是东西方文化交流的桥梁

B.不同区域文明之间存在交流与互动

C.中国古代科技水平曾长期领先世界

D.世界各地逐渐开始连成了一个整体

√

B [由材料“均出现在隋唐的历法中”“故事多次提及中国”可知,西亚的古巴比伦与西方的欧洲、东方的中国,西亚的阿拉伯与中国,均有科技或文学方面的交流,据此可知不同区域文明之间存在交流与互动,故选B项;材料中涉及的交流未必是通过丝绸之路联系的,排除A项;材料没有对比信息,无法得出中国古代科技水平领先世界的结论,排除C项;新航路开辟后世界开始连为一个整体,排除D项。]

4.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

根据材料并结合所学知识,对比中世纪西欧与美洲阿兹特克人的农耕方式(相同或不同均可),并加以评述。(要求:表述成文,观点明确,论证充分,逻辑清晰)(12分)

[解析] 首先,获取两幅图片的关键信息,如图1中,“春耕地”“休耕地”“面包房”“水力磨坊”“草场”“谷仓”等说明中世纪的西欧庄园具有自给自足的特征;图2主要描绘了“浮动园地”的劳作情景,其主要作用是扩大耕地面积。其次,根据上述信息,将两幅图所反映的农耕方式进行对比,找出其异同点,以确定答题的观点。最后,结合所学知识对确立的观点进行评述。

[答案] 示例:

观点:中世纪的西欧和美洲阿兹特克人的农耕方式有巨大差异。(2分)

评述:西欧封建庄园的农耕方式盛行,阿兹特克人发明了“浮动园地”的农耕方式。

中世纪的西欧统治者通过实行层层分封的封土制度,形成了大小不等的封建庄园。这些封建庄园大多有耕地、果园、草场、牧场、休耕地等,体现了自给自足的特征,是封君封臣制度存在并巩固的经济基础;但由于其独立性较强,为封建割据奠定了基础,采用农奴劳动也制约了生产力和工商业城市的发展。

中世纪的阿兹特克人为了日益增多的都城人口的生存问题,发明了“浮动园地”。这种做法扩大了耕地面积,增加了粮食产量,也为其扩张战争提供了经济和人力基础。(10分)

微课题2 文明交流——泽被东西的帝国文明的辉煌与传播

古代帝国是人类文明发展过程中的历史产物,它一方面通过战争结束了古代世界分散割据的小国林立状态,另一方面则通过文明的融合成为古代世界文明交往的更大中心。中古时期,曾出现多个有影响力的大帝国,如西欧的查理曼帝国,东欧的拜占庭、俄罗斯,西亚先后兴起的阿拉伯帝国和奥斯曼帝国,东亚的唐帝国和后来的蒙古帝国等。虽然这些帝国存在时间长短不一,但无一例外,它们都留下了宝贵的文明遗产,为人类文明的传播和世界多样性的发展作出了重要贡献。

1.世界古代拜占庭文明的影响

政治 ①拜占庭帝国严密的社会组织、完善的政治制度(中央集权制度)对亚洲国家,特别是对阿拉伯帝国政治文明的进步具有重要影响

②《罗马民法大全》不仅是《拿破仑法典》的范本,而且也是近现代资本主义国家制定法律的依据

经济 拜占庭商业活动的繁荣不仅推动了它本身的经济文化发展和物质进步,而且促进了整个地中海乃至整个欧洲范围内的商业复兴

文化 ①对基督教、古希腊罗马的古典文化传统和西亚、北非等地的东方文化因素兼收并蓄,创造出了独具特色的拜占庭文化,在世界上产生过重大影响

②保存了大量的古希腊、罗马古籍,为后来西欧的文艺复兴提供了丰富的精神营养

③拜占庭文化对东欧文化的影响更为巨大。加速了斯拉夫民族国家的形成和发展,推动了以君士坦丁堡为中心的东正教世界的逐渐形成,奠定了近现代东欧文化区域的基本格局

2.蒙古西征与东西方交流

(1)三次西征:从1218年至13世纪中叶,蒙古进行了三次西征。第一次西征,蒙古军队直抵黑海北岸。第二次西征,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛。第三次西征,攻占了巴格达。最终蒙古形成了四大汗国。

(2)影响

①三次西征给被征服地区的社会经济带来严重破坏。

②蒙古西征大大推动了东西方的相互了解。如《马可·波罗行纪》对以后几个世纪的欧洲航海、探险活动产生了很大影响;畏兀儿人列班·扫马经由耶路撒冷到欧洲访问,见到了教皇和英、法国王。

③蒙古西征还引发了较大规模的民族迁徙,使亚欧内陆的民族分布产生了变化,一些被征服地区的文化面貌有所改变。

3.世界性民族大迁徙的作用

(1)民族大迁徙改变了农耕世界和游牧世界的历史格局,从宏观上讲是两大世界互相融合、互相影响的过程,促进了人类文明的进化。

(2)民族大迁徙是造成亚欧大陆文明国家历史格局变化的重要原因,此后的东方诸国和西方国家的历史面貌在很大程度上因民族大迁徙的出现而起决定性影响。

(3)民族大迁徙是人类历史发展的必然结果。农耕世界和游牧世界在物质文明、精神文明方面存在鲜明差异,这种差异在强大历史动力的作用下,必然寻求两者的统一和平衡,造成先进与落后的交流和渗透作用,然后形成一种新的历史平衡。

(4)民族大迁徙在某种程度上,短时期内会对被迁入地区产生社会动荡、经济凋敝、文化衰退等不利影响。

4.古代世界的文化交流与传播

文化 交融 ①从公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区,对整个亚欧大陆区域文化的发展产生了重要影响

②亚欧游牧民族大迁徙,改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展

③丝绸之路是古代世界最著名的商路,它为古代中国和西方之间的物质、技术和文化交流提供了便利,成为东西方物质和文化交流的重要象征

文化 交锋 ①亚历山大远征,试图以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化,打断了被征服地区固有的文化发展进程,这些区域被统称为“希腊化世界”

②蒙古三次西征,建立了四大汗国,被征服地区在名义上将元朝尊为宗主国

1.(2024·山东日照模拟)查士丁尼在位时期规定,拜占庭帝国境内妇女的嫁资受到法律保护,妻子在离婚时享有绝对的嫁资返还请求权,理由是“妇女拥有充足的嫁资以便繁衍后代和增加城市人口是非常必要的”。据此可知,罗马法( )

A.保障女性的公民权利 B.追求司法程序正义

C.贯彻人人平等的理念 D.理性色彩更加突出

√

D [根据材料“妇女拥有充足的嫁资以便繁衍后代和增加城市人口”可知,罗马法律对妇女嫁资的保护目的在于保障生育和喂养子女,从而增加人口,着眼于国家长远发展和整体利益,体现了罗马法的理性色彩,故选D项;材料只涉及拜占庭帝国对女性“嫁资”的保护,没有涉及公民的其他权利,不能得知罗马法保障女性的公民权利,排除A项;材料只涉及拜占庭帝国对妇女“嫁资”保护的内容和理由,没有涉及具体的司法审判过程,不能体现司法程序的正义,排除B项;根据所学知识可知,查士丁尼时期,拜占庭帝国作为奴隶社会,法律维护奴隶主的利益,奴隶不受法律保护,没有贯彻人人平等的理念,排除C项。]

2.阿拉伯地处欧亚非三洲要冲,中古时期的古希腊罗马文化遗产有赖于阿拉伯文版本得以保存,并在中世纪后期又译成拉丁语等西方语言重新回到欧洲。据此可知,阿拉伯文化( )

A.直接推动了欧洲社会转型

B.促进了东西方文化的交融

C.继承了古代西方文化遗产

D.为欧洲思想解放提供条件

√

D [阿拉伯保存了古希腊罗马文化遗产,中世纪后期,这些文化遗产又被译成拉丁语等西方语言重新回到欧洲,唤醒了沉睡中的欧洲,促进了文艺复兴的到来。据此可知,阿拉伯文化为欧洲思想解放提供条件,故选D项;阿拉伯文化间接推动了欧洲社会转型,并不是直接推动,排除A项;材料强调的是阿拉伯在保留古希腊罗马文化中的作用,并不能体现东西方文化的交融,排除B项;“继承了古代西方文化遗产”只是材料中的部分信息,并不能完整反映材料主旨,排除C项。]

3.印欧人入侵前,西亚、南亚、南欧出现了零星的文明区域;印欧人入侵后,赫梯帝国、波斯帝国、亚历山大帝国等奴隶制大帝国建立。这说明民族迁徙( )

A.使世界进入了青铜时代

B.促进了奴隶制政权的产生

C.推动了古代文明的扩展

D.导致农业文明转向游牧文明

√

C [根据材料可知,印欧人的入侵打破了古代各文明区域的闭塞状态,推动了一系列奴隶制大帝国的建立,推动了古代文明的扩展,故选C项。]

4.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 人类交往的过程也是不同的文化汇聚、升华的过程。西部亚洲、中部亚洲在东方与西方文化交流事业中一直扮演着“桥梁”的角色。这些“桥梁”不仅传送东方文明到西方,而且也传送西方文明到东方;同时“桥梁”自身独特的文化对东西方文明也产生了很大的影响。就是属于“桥梁”本身的各文明之间也是互动的,从而产生了独特而灿烂的各种文化——苏美尔文化、巴比伦文化、波斯文化、希腊化文化、阿拉伯文化等。这说明,任何一种文明都不能

封闭自守,一种文明要想永葆青春,必须积极吸收各种外来文明。如果一定要讲究文化的“纯正性”,那么反而会因世世代代近亲交配而有退化淘汰之虞。今日世界在急剧地缩小,人类各文明之间的不断交往,已势必将汇合为一个共同的人类文明。

——摘编自陈恒《文明的汇聚与传播

——古代世界文明之交流》

请摘取材料的一个观点进行论述。(要求:观点鲜明,论述合理,做到有理有据)(12分)

[点拨] 材料阐述了古代世界文明的交流、阿拉伯帝国在东西方文明交流中起了桥梁作用、人类各文明之间不断交往,汇合为一个共同的人类文明。选取一个观点,再结合人类各文明不断交往的史实进行论述,最后升华结论。

[答案] 示例:

观点:人类交往的过程是不同文化汇聚、升华的过程。(2分)

论述:阿拉伯帝国从开始兴起,到8世纪已征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区。阿拉伯人继承和融合了这些地区的文化遗产,把古代埃及、古代西亚、古希腊罗马以及古印度的文化典籍翻译成阿拉伯语,结合阿拉伯人的风俗、语言和传统,创造了阿拉伯文化。古印度的数字符号经阿拉伯人传入欧洲,至今仍被称为“阿

拉伯数字”。阿拉伯帝国成为东西文化交流的桥梁。朝鲜、日本与中国隔海相望,自古以来交往频繁。佛教、道教和儒学从中国传入朝鲜、日本,朝鲜、日本的典章制度、文字、学术文化和风俗习惯都受到中国的影响。(8分)

总之,人类各文明之间的不断交往,已势必将汇合为一个共同的人类文明。(2分)

谢 谢 !

同课章节目录