2.5 生物多样性(预习衔接.含解析)-2025-2026学年七年级上册科学浙教版(2024)

文档属性

| 名称 | 2.5 生物多样性(预习衔接.含解析)-2025-2026学年七年级上册科学浙教版(2024) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 304.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 21:04:28 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新课预习 生物多样性

一.选择题(共15小题)

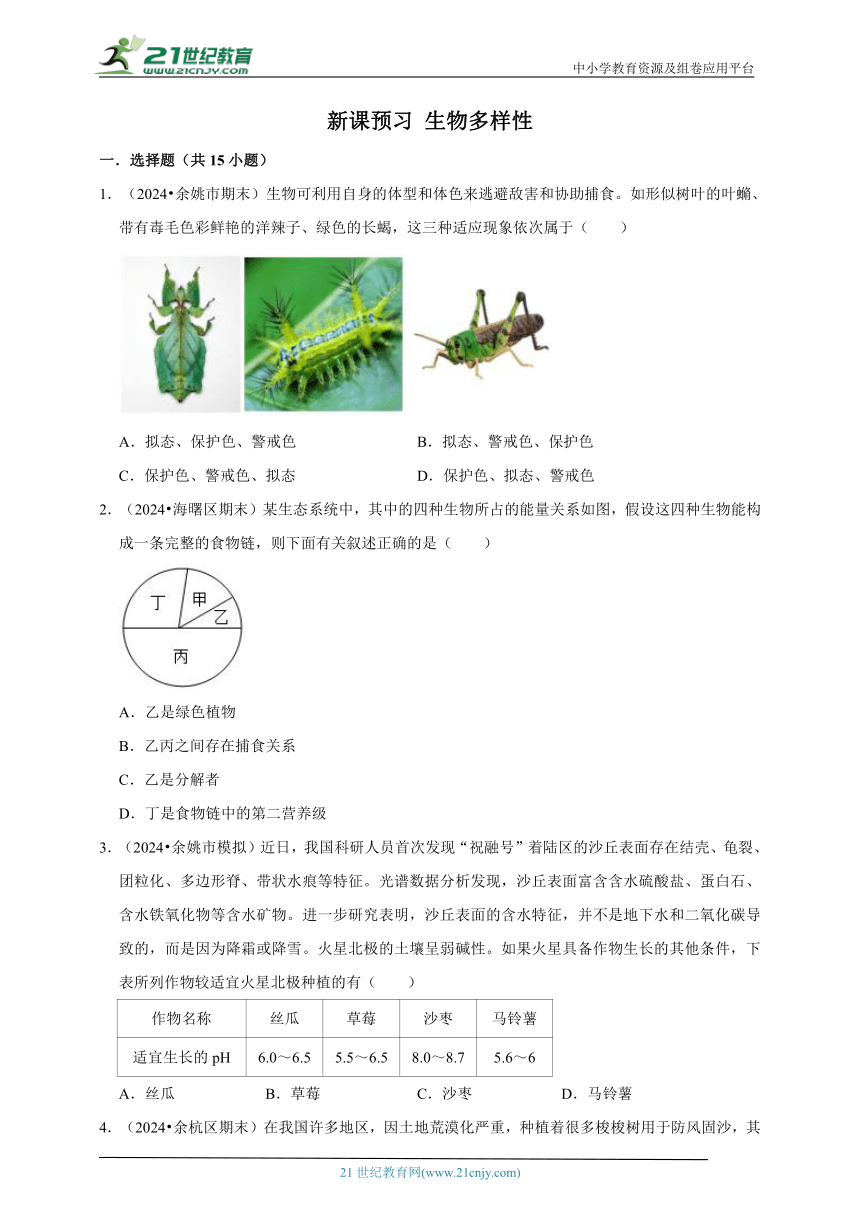

1.(2024 余姚市期末)生物可利用自身的体型和体色来逃避敌害和协助捕食。如形似树叶的叶 、带有毒毛色彩鲜艳的洋辣子、绿色的长蝎,这三种适应现象依次属于( )

A.拟态、保护色、警戒色 B.拟态、警戒色、保护色

C.保护色、警戒色、拟态 D.保护色、拟态、警戒色

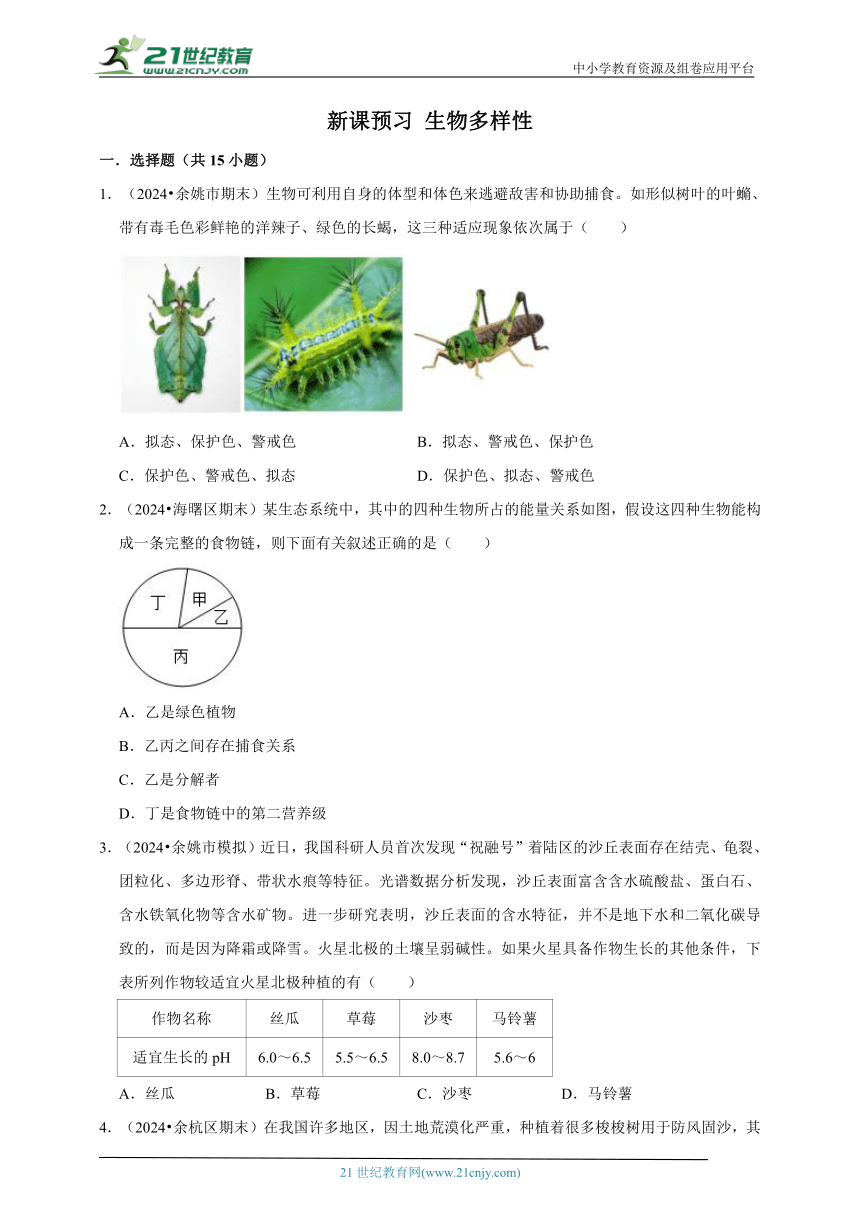

2.(2024 海曙区期末)某生态系统中,其中的四种生物所占的能量关系如图,假设这四种生物能构成一条完整的食物链,则下面有关叙述正确的是( )

A.乙是绿色植物

B.乙丙之间存在捕食关系

C.乙是分解者

D.丁是食物链中的第二营养级

3.(2024 余姚市模拟)近日,我国科研人员首次发现“祝融号”着陆区的沙丘表面存在结壳、龟裂、团粒化、多边形脊、带状水痕等特征。光谱数据分析发现,沙丘表面富含含水硫酸盐、蛋白石、含水铁氧化物等含水矿物。进一步研究表明,沙丘表面的含水特征,并不是地下水和二氧化碳导致的,而是因为降霜或降雪。火星北极的土壤呈弱碱性。如果火星具备作物生长的其他条件,下表所列作物较适宜火星北极种植的有( )

作物名称 丝瓜 草莓 沙枣 马铃薯

适宜生长的pH 6.0~6.5 5.5~6.5 8.0~8.7 5.6~6

A.丝瓜 B.草莓 C.沙枣 D.马铃薯

4.(2024 余杭区期末)在我国许多地区,因土地荒漠化严重,种植着很多梭梭树用于防风固沙,其叶片呈鳞片状,你认为梭梭树叶片呈鳞片状的主要原因是( )

A.荒漠土壤中空气含量充足

B.荒漠土壤中水分含量较少

C.荒漠土壤中有机物含量不足

D.荒漠土壤中无机盐含量较多

5.(2024 上海)下列各项中,能表示一条完整的食物链的是( )

A.青草→蚱蜢→蛙→蛇

B.蛇→蛙→蚱蜢→青草

C.阳光→青草→蚱蜢→蛙→蛇

D.蟋蟀→蛙→蛇

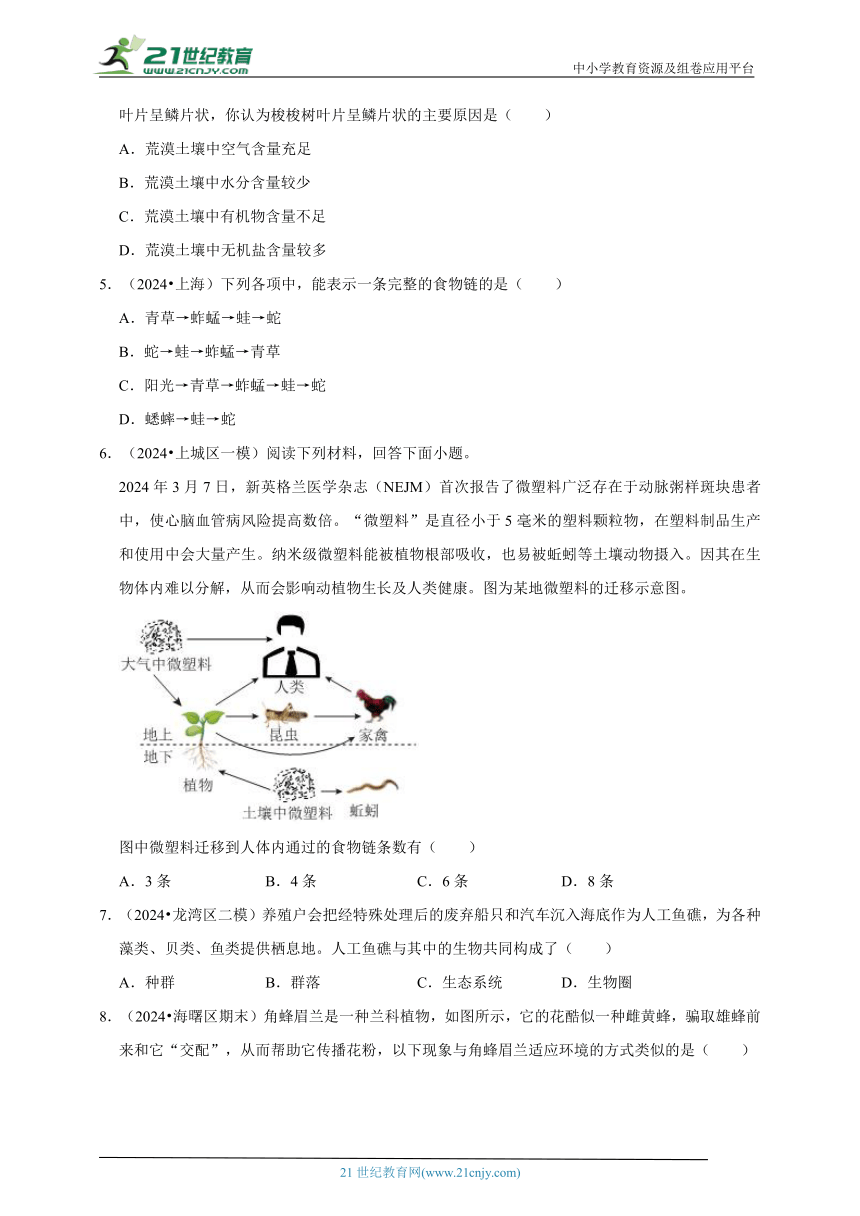

6.(2024 上城区一模)阅读下列材料,回答下面小题。

2024年3月7日,新英格兰医学杂志(NEJM)首次报告了微塑料广泛存在于动脉粥样斑块患者中,使心脑血管病风险提高数倍。“微塑料”是直径小于5毫米的塑料颗粒物,在塑料制品生产和使用中会大量产生。纳米级微塑料能被植物根部吸收,也易被蚯蚓等土壤动物摄入。因其在生物体内难以分解,从而会影响动植物生长及人类健康。图为某地微塑料的迁移示意图。

图中微塑料迁移到人体内通过的食物链条数有( )

A.3条 B.4条 C.6条 D.8条

7.(2024 龙湾区二模)养殖户会把经特殊处理后的废弃船只和汽车沉入海底作为人工鱼礁,为各种藻类、贝类、鱼类提供栖息地。人工鱼礁与其中的生物共同构成了( )

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.生物圈

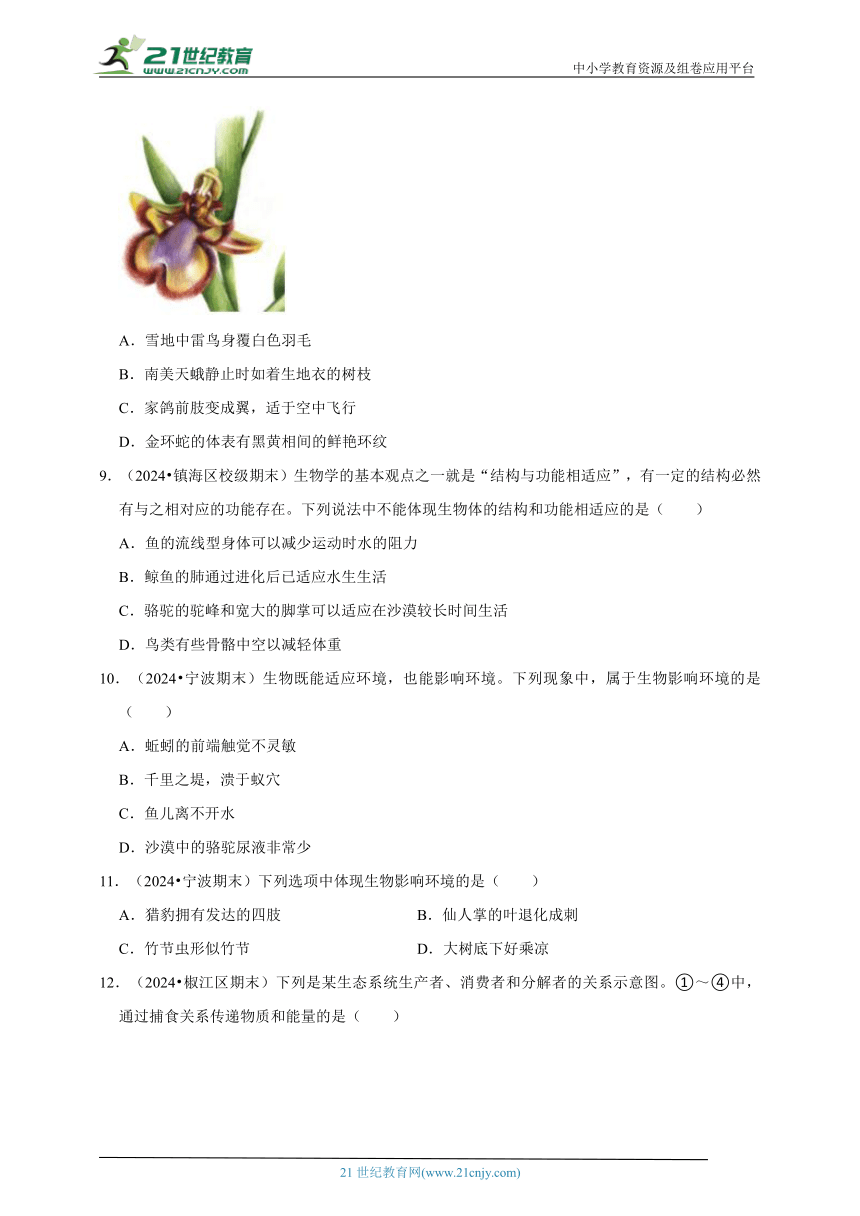

8.(2024 海曙区期末)角蜂眉兰是一种兰科植物,如图所示,它的花酷似一种雌黄蜂,骗取雄蜂前来和它“交配”,从而帮助它传播花粉,以下现象与角蜂眉兰适应环境的方式类似的是( )

A.雪地中雷鸟身覆白色羽毛

B.南美天蛾静止时如着生地衣的树枝

C.家鸽前肢变成翼,适于空中飞行

D.金环蛇的体表有黑黄相间的鲜艳环纹

9.(2024 镇海区校级期末)生物学的基本观点之一就是“结构与功能相适应”,有一定的结构必然有与之相对应的功能存在。下列说法中不能体现生物体的结构和功能相适应的是( )

A.鱼的流线型身体可以减少运动时水的阻力

B.鲸鱼的肺通过进化后已适应水生生活

C.骆驼的驼峰和宽大的脚掌可以适应在沙漠较长时间生活

D.鸟类有些骨骼中空以减轻体重

10.(2024 宁波期末)生物既能适应环境,也能影响环境。下列现象中,属于生物影响环境的是( )

A.蚯蚓的前端触觉不灵敏

B.千里之堤,溃于蚁穴

C.鱼儿离不开水

D.沙漠中的骆驼尿液非常少

11.(2024 宁波期末)下列选项中体现生物影响环境的是( )

A.猎豹拥有发达的四肢 B.仙人掌的叶退化成刺

C.竹节虫形似竹节 D.大树底下好乘凉

12.(2024 椒江区期末)下列是某生态系统生产者、消费者和分解者的关系示意图。①~④中,通过捕食关系传递物质和能量的是( )

A.① B.② C.③ D.④

13.(2024 北仑区期末)南美洲鲈鱼形如败叶;生活在北极地区的白熊毛色纯白;毛毛虫具有鲜艳的色彩。这三种现象分别为( )

A.拟态、保护色、警戒色 B.拟态、警戒色、保护色

C.保护色、拟态、警戒色 D.保护色、警戒色、拟态

14.(2024 滨江区月考)生活在海洋中的一种鱼,当它遇到敌害时,身体立即倒立不动,像一种植物,从而有效地躲避敌害,这种现象称为( )

A.拟态 B.适应 C.保护色 D.警戒色

15.(2024 镇海区校级期末)一个处于稳定状态的生态系统中的四种生物构成了食物链,在某一时间内它们的相对数量关系如图所示,在一段时间内,若乙的数量增加,则会引起( )

A.甲、丁的数量增加,丙的数量下降

B.丙、丁的数量增加,甲的数量下降

C.甲、丙的数量增加,丁的数量下降

D.甲、丙、丁的数量都增加

二.填空题(共5小题)

16.(2024 海曙区期中)请将下列生物的特征与适应现象相对应。

保护色: ;拟态: ;警戒色: 。

A.有些毒蛇的体表有色彩斑斓的花纹

B.螳螂的外形像一朵盛开的兰花

C.鲫鱼背面颜色深,腹面颜色浅

D.冬季森林里的雪兔换上白毛

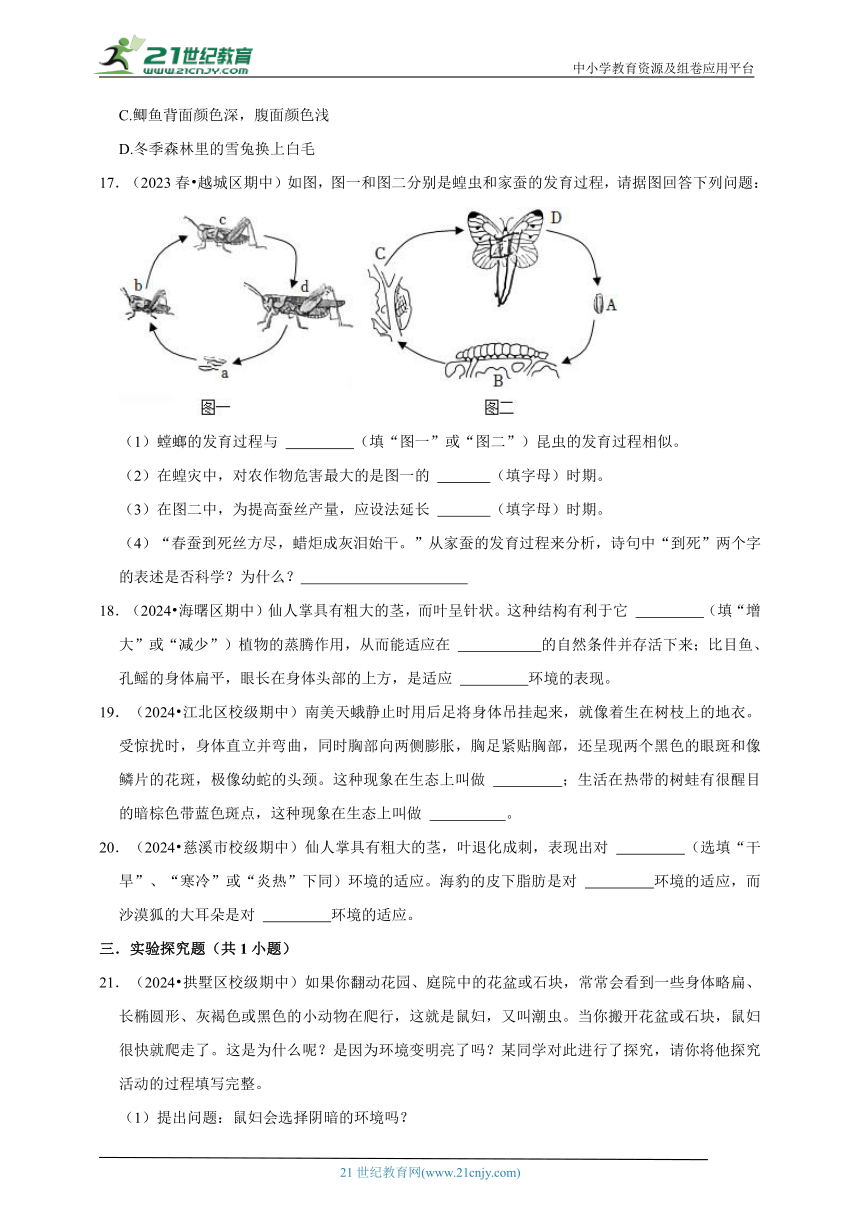

17.(2023春 越城区期中)如图,图一和图二分别是蝗虫和家蚕的发育过程,请据图回答下列问题:

(1)螳螂的发育过程与 (填“图一”或“图二”)昆虫的发育过程相似。

(2)在蝗灾中,对农作物危害最大的是图一的 (填字母)时期。

(3)在图二中,为提高蚕丝产量,应设法延长 (填字母)时期。

(4)“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”从家蚕的发育过程来分析,诗句中“到死”两个字的表述是否科学?为什么?

18.(2024 海曙区期中)仙人掌具有粗大的茎,而叶呈针状。这种结构有利于它 (填“增大”或“减少”)植物的蒸腾作用,从而能适应在 的自然条件并存活下来;比目鱼、孔鳐的身体扁平,眼长在身体头部的上方,是适应 环境的表现。

19.(2024 江北区校级期中)南美天蛾静止时用后足将身体吊挂起来,就像着生在树枝上的地衣。受惊扰时,身体直立并弯曲,同时胸部向两侧膨胀,胸足紧贴胸部,还呈现两个黑色的眼斑和像鳞片的花斑,极像幼蛇的头颈。这种现象在生态上叫做 ;生活在热带的树蛙有很醒目的暗棕色带蓝色斑点,这种现象在生态上叫做 。

20.(2024 慈溪市校级期中)仙人掌具有粗大的茎,叶退化成刺,表现出对 (选填“干旱”、“寒冷”或“炎热”下同)环境的适应。海豹的皮下脂肪是对 环境的适应,而沙漠狐的大耳朵是对 环境的适应。

三.实验探究题(共1小题)

21.(2024 拱墅区校级期中)如果你翻动花园、庭院中的花盆或石块,常常会看到一些身体略扁、长椭圆形、灰褐色或黑色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫。当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了。这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整。

(1)提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

(2)作出假设:

(3)制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为。该实验的变量是 。如果在铁盘两侧中央各放l只鼠妇是否可以得出准确的结论? 。

为什么? 。

(4)分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了5次,结果如下表:

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

明亮 0只 1只 2只 0只 2只

阴暗 10只 9 只 8只 10只 8 只

为了使实验结论更准确,应对上述数据做怎样的处理? 。

从中得出的实验结论是 。

新课预习 生物多样性

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.(2024 余姚市期末)生物可利用自身的体型和体色来逃避敌害和协助捕食。如形似树叶的叶 、带有毒毛色彩鲜艳的洋辣子、绿色的长蝎,这三种适应现象依次属于( )

A.拟态、保护色、警戒色 B.拟态、警戒色、保护色

C.保护色、警戒色、拟态 D.保护色、拟态、警戒色

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】B

【分析】很多生物在外形上都具有明显的适应环境的特征,在这方面有很多生动有趣的现象,如保护色、警戒色、拟态等。①保护色指的是动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色,叫做保护色。具有保护色的动物不容易被其他动物发现,这对它躲避敌害或捕猎动物都是有利的;②警戒色指的是某些有恶臭或毒刺的动物所具有的鲜艳色彩和斑纹,叫做警戒色;③拟态指的是某些生物在进化过程中形成的外表形状或色泽斑,与其他生物或非生物异常相似的状态,叫做拟态。

【解答】解:形似树叶的叶 与其他生物或非生物异常相似的状态,叫做拟态;带有毒毛色彩鲜艳的洋辣子具有的鲜艳色彩和斑纹,叫做警戒色;绿色的长蝎具有的与环境色彩相似的体色,叫做保护色。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物适应环境的形态结构特点。

2.(2024 海曙区期末)某生态系统中,其中的四种生物所占的能量关系如图,假设这四种生物能构成一条完整的食物链,则下面有关叙述正确的是( )

A.乙是绿色植物

B.乙丙之间存在捕食关系

C.乙是分解者

D.丁是食物链中的第二营养级

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】D

【分析】在生态系统中,物质能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级减少。因此在一个生态系统中,营养级越高,获得的能量就越少,生物的数量就越少;营养级越低,获得的能量就越多,生物数量就越多。从图中可以看出,生物数量由多到少依次是丙>丁>甲>乙。故食物链的正确构成是丙→丁→甲→乙。

【解答】解:据图形成的食物链:丙→丁→甲→乙。

A、乙是动物,A错误。

B、乙丙之间不存在捕食关系,B错误。

C、乙是动物,属于消费者,C错误。

D、丙是食物链中的第一营养级,丁是食物链中的第二营养级,甲是食物链中的第三营养级,乙是食物链中的第四营养级,D正确。

故选:D。

【点评】解答此类题目的关键是熟记食物链中营养级越高,生物的数量就越少;营养级越低,生物数量就越多。

3.(2024 余姚市模拟)近日,我国科研人员首次发现“祝融号”着陆区的沙丘表面存在结壳、龟裂、团粒化、多边形脊、带状水痕等特征。光谱数据分析发现,沙丘表面富含含水硫酸盐、蛋白石、含水铁氧化物等含水矿物。进一步研究表明,沙丘表面的含水特征,并不是地下水和二氧化碳导致的,而是因为降霜或降雪。火星北极的土壤呈弱碱性。如果火星具备作物生长的其他条件,下表所列作物较适宜火星北极种植的有( )

作物名称 丝瓜 草莓 沙枣 马铃薯

适宜生长的pH 6.0~6.5 5.5~6.5 8.0~8.7 5.6~6

A.丝瓜 B.草莓 C.沙枣 D.马铃薯

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】C

【分析】根据已有的知识进行分析,火星北极的土壤呈弱碱性(pH约为7.5),适宜在碱性土壤中生长的作物则适宜在火星种植,即pH大于7的溶液呈碱性。

【解答】解:根据酸性溶液的pH值<7;中性溶液的pH值=7;碱性溶液的pH值>7.可以判断沙枣适宜生长的pH8.0~8.7,可以在弱碱性土壤中生长。而丝瓜适宜生长的pH6.0~6.5、草莓适宜生长的pH5.5~6.5,丝瓜适宜生长的pH5.6~6都呈酸性,不可以在弱碱性土壤中生长。

故选:C。

【点评】熟知溶液的酸碱性及其溶液pH值大小关系是解答此题的关键。

4.(2024 余杭区期末)在我国许多地区,因土地荒漠化严重,种植着很多梭梭树用于防风固沙,其叶片呈鳞片状,你认为梭梭树叶片呈鳞片状的主要原因是( )

A.荒漠土壤中空气含量充足

B.荒漠土壤中水分含量较少

C.荒漠土壤中有机物含量不足

D.荒漠土壤中无机盐含量较多

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】B

【分析】生物与环境的关系:环境影响生物,生物能适应环境,生物也能影响改变环境。

【解答】解:梭梭树叶片呈鳞片状,可以减少体内水分的蒸发,以适应干旱的荒漠环境。故梭梭树叶片呈鳞片状的主要原因是:荒漠土壤中水分含量较少,ACD不符合题意,B符合题意。

故选:B。

【点评】掌握生物对环境的适应是解答本题的关键。

5.(2024 上海)下列各项中,能表示一条完整的食物链的是( )

A.青草→蚱蜢→蛙→蛇

B.蛇→蛙→蚱蜢→青草

C.阳光→青草→蚱蜢→蛙→蛇

D.蟋蟀→蛙→蛇

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】A

【分析】食物链:

①概念:在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构;

②组成:只有生产者和消费者,没有分解者和非生物物质和能量;

③书写:每条食物链的起始环节都是生产者,终结于最高级的消费者;箭头指向表示物质循环和能量流动的方向,即箭头由被捕食者指向捕食者。例如:草→鼠→蛇→鹰。

【解答】解:A、“青草→蚱蜢→蛙→蛇”符合食物链的书写规则,A正确;

B、食物链中的箭头指向表示物质循环和能量流动的方向,即箭头由被捕食者指向捕食者,可见,“蛇→蛙→蚱蜢→青草”书写错误,B错误;

C、“阳光→青草→蚱蜢→蛙→蛇”中,阳光属于非生物部分,不参与食物链,C错误;

D、“蚌蟋→蛙→蛇”缺少生产者,D错误。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是理解食物链的概念和组成。

6.(2024 上城区一模)阅读下列材料,回答下面小题。

2024年3月7日,新英格兰医学杂志(NEJM)首次报告了微塑料广泛存在于动脉粥样斑块患者中,使心脑血管病风险提高数倍。“微塑料”是直径小于5毫米的塑料颗粒物,在塑料制品生产和使用中会大量产生。纳米级微塑料能被植物根部吸收,也易被蚯蚓等土壤动物摄入。因其在生物体内难以分解,从而会影响动植物生长及人类健康。图为某地微塑料的迁移示意图。

图中微塑料迁移到人体内通过的食物链条数有( )

A.3条 B.4条 C.6条 D.8条

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】A

【分析】食物链反映的是生态系统中生产者与消费者之间的食物关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【解答】解:由图可知,土壤中的微塑料可以通过植物根的吸收进入植物体内,然后通过食物链进入人体。图中的食物链有:植物→人类、植物→昆虫→家禽→人类、植物→家禽→人类。因此图中微塑料迁移到人体内通过的食物链有植物→人类、植物→昆虫→家禽→人类、植物→家禽→人类,3条,A符合题意,BCD不符合题意。

故选:A。

【点评】掌握生态系统中的食物链、生物富集是解答本题的关键。

7.(2024 龙湾区二模)养殖户会把经特殊处理后的废弃船只和汽车沉入海底作为人工鱼礁,为各种藻类、贝类、鱼类提供栖息地。人工鱼礁与其中的生物共同构成了( )

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.生物圈

【考点】生态系统的概念.

【答案】C

【分析】在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统.它包括生物部分和非生物部分.只有生物不叫生态系统,只有环境也不叫生态系统。

【解答】解:A、种群是指生活在一定区域内同种生物个体的总和,A不符合题意。

B、群落是在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落,B不符合题意。

C、在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统,它包括生物部分和非生物部分,因此,人工鱼礁与其中的生物共同构成了生态系统,C符合题意。

D、生物圈是地球上最大的生态系统,包括所有的生物及生活环境,D不符合题意。

故选:C。

【点评】掌握生态系统的概念是解题的关键。

8.(2024 海曙区期末)角蜂眉兰是一种兰科植物,如图所示,它的花酷似一种雌黄蜂,骗取雄蜂前来和它“交配”,从而帮助它传播花粉,以下现象与角蜂眉兰适应环境的方式类似的是( )

A.雪地中雷鸟身覆白色羽毛

B.南美天蛾静止时如着生地衣的树枝

C.家鸽前肢变成翼,适于空中飞行

D.金环蛇的体表有黑黄相间的鲜艳环纹

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】B

【分析】生物对环境的适应是普遍存在的。现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为。

角蜂眉兰的花酷似一种雌黄蜂,是拟态。

【解答】解:A、雪地中雷鸟身覆白色羽毛,这是一种保护色,是生物对环境的适应;

B、南美天蛾静止时如着生地衣的树枝,这是拟态;

C、家鸽前肢变成翼,适于空中飞行,这是形态结构和功能的适应;

D、金环蛇的体表有黑黄相间的鲜艳环纹,防止敌害捕食,是生物对环境的适应。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物适应环境是普遍存在的。

9.(2024 镇海区校级期末)生物学的基本观点之一就是“结构与功能相适应”,有一定的结构必然有与之相对应的功能存在。下列说法中不能体现生物体的结构和功能相适应的是( )

A.鱼的流线型身体可以减少运动时水的阻力

B.鲸鱼的肺通过进化后已适应水生生活

C.骆驼的驼峰和宽大的脚掌可以适应在沙漠较长时间生活

D.鸟类有些骨骼中空以减轻体重

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】B

【分析】生物体结构与功能相适应,如身体分节可以促使躯体运动灵活,转向方便;两侧对称体型有助于动物的定向运动。

【解答】解:A、鱼的流线型的身体可以减少运动时的阻力,不符合题意。

B、鲸鱼适应水生生活,用肺呼吸体现生物适应陆生环境,用肺呼吸一般为陆生生物,不能体现生物体的结构和功能相适应,符合题意。

C,骆驼的驼峰和宽大的脚掌可以适应在沙漠较长时间生活,体现生物体的结构和功能相适应,不符合题意。

D、鸟类有些骨骼中空以减轻体重,适于飞行,不符合题意。

故选:B。

【点评】生物的结构总是与其特定的功能相适应的。

10.(2024 宁波期末)生物既能适应环境,也能影响环境。下列现象中,属于生物影响环境的是( )

A.蚯蚓的前端触觉不灵敏

B.千里之堤,溃于蚁穴

C.鱼儿离不开水

D.沙漠中的骆驼尿液非常少

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】B

【分析】生物必须适应环境才能生存,同时生物也会影响环境,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存等。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。据此解答。

【解答】解:A.蚯蚓的前端触觉不灵敏,可以减少钻土时因土壤摩擦带来的痛苦,体现了生物对环境的适应,A不符合题意。

B.“千里之堤,溃于蚁穴”指很长很长的堤坝,因为小小蚁虫的啃噬,最后也会被摧毁的,体现了生物影响环境,B符合题意。

C.鱼的呼吸器官是鳃,鳃丝表面具有黏液,鱼儿离开水,鳃丝就粘连在一起,与空气的接触面积小,导致鱼缺氧死亡,属于环境影响生物,C不符合题意。

D.生活在炎热缺水沙漠中的骆驼,尿液非常少,而且一般不出汗(当体温升高到46℃时才会出汗),可以减少体内水分的消耗,适应干旱缺水的环境,D不符合题意。

故选:B。

【点评】掌握生物与环境的关系是解题的关键。

11.(2024 宁波期末)下列选项中体现生物影响环境的是( )

A.猎豹拥有发达的四肢 B.仙人掌的叶退化成刺

C.竹节虫形似竹节 D.大树底下好乘凉

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】D

【分析】生物与环境的关系是相互依存的,生物在适应环境得以生存的同时,能不断地影响环境并改变环境。

【解答】解:A、猎豹拥有发达的四肢,适于奔跑捕食猎物,是对生活环境的适应。

B、仙人掌叶退化成刺状,减少蒸腾作用,是对干旱环境的适应。

C、竹节虫形似竹节,有利于其觅食、避敌等,是对生活环境的适应。

D、大树底下好乘凉,树木通过蒸腾作用散失水分增加周围空气湿度,同时枝叶可以遮阴,体现了生物对环境的影响。

故选:D。

【点评】理解掌握生物与环境的关系是解题的关键。

12.(2024 椒江区期末)下列是某生态系统生产者、消费者和分解者的关系示意图。①~④中,通过捕食关系传递物质和能量的是( )

A.① B.② C.③ D.④

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】A

【分析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【解答】解:生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者。生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。阳光、空气、土壤和水等是非生物成分。图中①表示消费者与消费者之间的捕食关系,②和③表示生产者和消费者的遗体遗物被分解者分解,④代表着分解者产生的二氧化碳、水、无机盐被生产者吸收利用。

故选:A。

【点评】理解掌握生态系统的组成、食物链的概念、能量流动的特点是解题的关键。

13.(2024 北仑区期末)南美洲鲈鱼形如败叶;生活在北极地区的白熊毛色纯白;毛毛虫具有鲜艳的色彩。这三种现象分别为( )

A.拟态、保护色、警戒色 B.拟态、警戒色、保护色

C.保护色、拟态、警戒色 D.保护色、警戒色、拟态

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】A

【分析】1.拟态是指一种生物在形态、行为等特征上模拟另一种生物,从而使一方或双方受益的生态适应现象。

2.动物的体色与周围环境的颜色相似,从而不易被敌害发现,利于其避敌和捕食,这种体色叫做保护色。

3.警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。

【解答】解:南美洲鲈鱼形似败叶,在形态上模拟的是另一种生物,从而欺瞒捕猎者远离自身,属于拟态;生活在北极地区的白熊毛色纯白,外表颜色与周围环境相似,是为了避免敌害发现,属于保护色;毛毛虫具有鲜艳的色彩,目的是威慑、警告其他动物不要靠近自身,属于警戒色。可见A正确。

故选:A。

【点评】掌握不同生物适应环境的方式是解答本题的关键。

14.(2024 滨江区月考)生活在海洋中的一种鱼,当它遇到敌害时,身体立即倒立不动,像一种植物,从而有效地躲避敌害,这种现象称为( )

A.拟态 B.适应 C.保护色 D.警戒色

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】A

【分析】生物都生活在非常复杂的环境中,时刻受到环境中各种生态因素的影响。生物只有适应环境才能生存繁衍,也就是说,自然界中的每种生物对环境都有一定的适应性,否则早就被淘汰了。

【解答】解:动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色。拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎者远离物种,或者是引诱猎物靠近物种,有的动物形态和环境相似,如枯叶蝶的身体极像一片树叶,体色与环境一致,不容易被敌害发现能生存下来。非洲有一种花鸟,展翅时像花瓣,头部似花蕊,这样既能躲避敌害,又可轻取飞来的昆虫,这种现象属于拟态。戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。这是动物在进化过程中形成的,可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击。有些动物如瓢虫体表有醒目的斑点,目的是威慑、警告其它动物,不要靠近我,属于警戒色;综上所述,生活在海洋中的一种鱼,当它遇到敌害时,身体立即倒立不动,像一种植物,从而有效地躲避敌害,这种现象称为拟态。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是理解不同生物适应环境的方式不同。

15.(2024 镇海区校级期末)一个处于稳定状态的生态系统中的四种生物构成了食物链,在某一时间内它们的相对数量关系如图所示,在一段时间内,若乙的数量增加,则会引起( )

A.甲、丁的数量增加,丙的数量下降

B.丙、丁的数量增加,甲的数量下降

C.甲、丙的数量增加,丁的数量下降

D.甲、丙、丁的数量都增加

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】B

【分析】在一个食物链中营养级别越高数量越少,图中丙的相对数量最多营养级别最低,属于生产者,甲次之属于初级消费者,乙再次之,属于次级消费者,丁属于第三级消费者。

【解答】解:能量沿着食物链流动逐级递减。因此在食物链中营养级越低,相对数量越多;营养级越高,相对数量越少。图中相对数量从多到少依次是丙、甲、乙、丁,因此四种生物构成的食物链是丙→甲→乙→丁。生态系统具有一定的自动调节能力,“在一段时间内,若乙的数量增加”,则丁因食物增加而增加,甲因捕食者乙增加而减少,丙因捕食者甲减少而增加,因此会引起丙、丁的数量增加,甲的数量下降,而不是引起甲、丁的数量增加,丙的数量下降,故选项B正确。

故选:B。

【点评】解答本题要正确理解食物链的特点以及生态系统的自动调节能力。

二.填空题(共5小题)

16.(2024 海曙区期中)请将下列生物的特征与适应现象相对应。

保护色: CD ;拟态: B ;警戒色: A 。

A.有些毒蛇的体表有色彩斑斓的花纹

B.螳螂的外形像一朵盛开的兰花

C.鲫鱼背面颜色深,腹面颜色浅

D.冬季森林里的雪兔换上白毛

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】CD;B;A

【分析】生物的适应性是指生物体与环境表现相适合的现象。适应性是通过长期的自然选择,需要很长时间形成的。

【解答】解:生物的适应性是指生物体与环境表现相适合的现象。有保护色、拟态、警戒色等不同的形式。有些毒蛇的体表有色彩斑斓的花纹,蜜蜂腹部有黑黄相间的环纹,这都是警戒色;兰花螳螂的外形像一朵盛开的兰花,这属于拟态;鲫鱼背部颜色较深,腹部颜色浅,冬季森林里的雪兔换上了白毛,这都属于保护色。

故答案为:CD;B;A

【点评】正确理解生物对环境的适应是解题的关键。

17.(2023春 越城区期中)如图,图一和图二分别是蝗虫和家蚕的发育过程,请据图回答下列问题:

(1)螳螂的发育过程与 图一 (填“图一”或“图二”)昆虫的发育过程相似。

(2)在蝗灾中,对农作物危害最大的是图一的 d (填字母)时期。

(3)在图二中,为提高蚕丝产量,应设法延长 B (填字母)时期。

(4)“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”从家蚕的发育过程来分析,诗句中“到死”两个字的表述是否科学?为什么? 不科学,因为春蚕吐丝作茧后并没有死,而是进入了蛹期

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】(1)图一。

(2)d。

(3)B。

(4)不科学,因为春蚕吐丝作茧后并没有死,而是进入了蛹期。

【分析】(1)完全变态发育,昆虫在个体发育中,经过卵、幼虫、蛹和成虫等4个时期的叫完全变态发育。完全变态发育的幼虫与成虫在形态构造和生活习性上明显不同,差异很大。如蝶、蚊、蝇、菜粉蝶、蜜蜂,蚕等。

(2)不完全变态发育:幼体与成体的形态结构和生活习性非常相似,但各方面未发育成熟,发育经历卵、若虫、成虫三个时期。例如:蜻蜓、蟑螂、蝼蛄、蟋蟀、蝗虫等。

(3)图一中,a卵、bc若虫、d成虫;图二中A卵、B幼虫、C蛹、D成虫。

【解答】解:(1)螳螂的发育过程属于不完全变态发育,发育经历卵、若虫、成虫三个时期,因此与图一蝗虫的发育过程类似。

(2)蝗虫的发育方式为不完全变态发育,在d成虫期会飞,活动范围大,取食植物枝叶,对农作物危害最大。

(3)家蚕是完全变态的昆虫,一生经过A卵→B幼虫→C蛹→D成虫四个阶段。若通过蚕丝的产量,则应延长B幼虫期。

(4)春蚕的完全变态发育过程包括受精卵、幼虫、蛹和成虫四个时期。家蚕由受精卵发育成幼虫后,取食桑叶,每隔5、6天就蜕一次皮,经过4次蜕皮后,幼虫停止取食并吐丝结茧;结茧后幼虫化为蛹,到了蛹期蛹皮变硬不能吐丝,蛹不食不动;蛹过一段时间能羽化为蚕蛾。因此,从家蚕的发育过程来分析,春蚕吐丝作茧后并没有死,而是进入了蛹期,诗句中“到死”两个字的表述不科学。

故答案为:

(1)图一。

(2)d。

(3)B。

(4)不科学,因为春蚕吐丝作茧后并没有死,而是进入了蛹期。

【点评】解答此类题目的关键是熟知昆虫的发育特点。

18.(2024 海曙区期中)仙人掌具有粗大的茎,而叶呈针状。这种结构有利于它 减少 (填“增大”或“减少”)植物的蒸腾作用,从而能适应在 干旱缺水 的自然条件并存活下来;比目鱼、孔鳐的身体扁平,眼长在身体头部的上方,是适应 深海 环境的表现。

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】减少;干旱缺水;深海。

【分析】生物对环境具有适应性,它具有适应环境的形态结构。生理特征或行为。

【解答】解:仙人掌生活在沙漠中,它具有粗大的茎,而叶呈针状。这种结构有利于它减少植物的蒸腾作用,减少水分的散失,从而能适应干旱缺水的环境;比目鱼、孔鳐的身体扁平,眼长在身体头部的上方,其生活在深海中,光线很暗,所以它的结构是适应深海环境的表现。

故答案为:减少;干旱缺水;深海。

【点评】解答此类题目的关键是理解不同生物适应环境的方式不同。

19.(2024 江北区校级期中)南美天蛾静止时用后足将身体吊挂起来,就像着生在树枝上的地衣。受惊扰时,身体直立并弯曲,同时胸部向两侧膨胀,胸足紧贴胸部,还呈现两个黑色的眼斑和像鳞片的花斑,极像幼蛇的头颈。这种现象在生态上叫做 拟态 ;生活在热带的树蛙有很醒目的暗棕色带蓝色斑点,这种现象在生态上叫做 警戒色 。

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】拟态;警戒色。

【分析】(1)警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。这是动物在进化过程中形成的,可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击。

(2)拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎者远离物种,或者是引诱猎物靠近物种有的动物形态和环境相似。

【解答】解:拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎者远离物种,或者是引诱猎物靠近物种,有的动物形态和环境相似如竹节虫看起来像竹枝,是欺瞒捕猎者远离属于拟态。因此南美天蛾静止时用后足将身体倒挂起来,就像在树枝上生活的地衣。受惊扰时,身体直立并弯曲,同时胸部向两侧膨胀,胸足紧贴胸部,还呈现两个黑色的眼斑和像鳞片的花斑,极像幼蛇的头和颈,这种现象在生态学上叫做拟态。生活在热带的树蛙有很醒目的暗棕色,带蓝色斑点,具有鲜艳的色斑,目的是威慑、警告其它动物,不要靠近我,属于警戒色。

故答案为:拟态;警戒色。

【点评】解答此类题目的关键是知道拟态、警戒色的原理特点。

20.(2024 慈溪市校级期中)仙人掌具有粗大的茎,叶退化成刺,表现出对 干旱 (选填“干旱”、“寒冷”或“炎热”下同)环境的适应。海豹的皮下脂肪是对 寒冷 环境的适应,而沙漠狐的大耳朵是对 炎热 环境的适应。

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】干旱;寒冷;炎热

【分析】生物的适应性是指生物体与环境表现相适合的现象。

【解答】解:生物只有适应环境才能生存繁衍。仙人掌叶成刺状,减少蒸腾作用,适应于干旱环境;海豹的皮下脂肪很厚,可以保持体温,是对寒冷环境的适应,而沙漠狐的大耳朵有利于散热,是对炎热环境的适应。

故答案为:干旱;寒冷;炎热

【点评】理解掌握生物通过不同的方式适应生活环境是解题的关键。

三.实验探究题(共1小题)

21.(2024 拱墅区校级期中)如果你翻动花园、庭院中的花盆或石块,常常会看到一些身体略扁、长椭圆形、灰褐色或黑色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫。当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了。这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整。

(1)提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

(2)作出假设: 鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以。

(3)制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为。该实验的变量是 光照 。如果在铁盘两侧中央各放l只鼠妇是否可以得出准确的结论? 否 。

为什么? 一只鼠妇数量太少,误差太大,实验偶然性太大 。

(4)分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了5次,结果如下表:

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

明亮 0只 1只 2只 0只 2只

阴暗 10只 9 只 8只 10只 8 只

为了使实验结论更准确,应对上述数据做怎样的处理? 求平均值 。

从中得出的实验结论是 光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活。 。

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】见试题解答内容

【分析】此题考查的是探究“光对鼠妇生活的影响”的实验,通过此题体会科学探究的方法步骤。

【解答】解:(2)由于提出的问题是鼠妇会选择阴暗的环境吗?可作出两种假设:鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以。

(3)一侧盖上不透光的厚纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,目的是设置以光照为唯一变量的对照组。这样在铁盒内就形成了明亮和黑暗两种环境。

不能用1只鼠妇,所用鼠妇的数量要多,因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现误差。如果采集的鼠妇生病、或受其它非生物因素的影响、处于特殊生长时期等都会导致实验结论出错,所以为了避免出现此类偏差,实验中应尽可能多选几只鼠妇,尽可能排除其他因素的干扰。

(4)因为一次实验存在一定的偶然性和误差,取多次的实验的平均值,可以减少误差。

通过求实验数据平均值可知:明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论:光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活。

故答案为:(2)鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以。

(3)光照;否;一只鼠妇数量太少,误差太大,实验偶然性太大。(4)求平均值;光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活。

【点评】科学探究的一般过程:提出问题、做出假设、制订计划、实施计划、得出结论、表达和交流。在设计对照实验时要注意变量的唯一性。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

新课预习 生物多样性

一.选择题(共15小题)

1.(2024 余姚市期末)生物可利用自身的体型和体色来逃避敌害和协助捕食。如形似树叶的叶 、带有毒毛色彩鲜艳的洋辣子、绿色的长蝎,这三种适应现象依次属于( )

A.拟态、保护色、警戒色 B.拟态、警戒色、保护色

C.保护色、警戒色、拟态 D.保护色、拟态、警戒色

2.(2024 海曙区期末)某生态系统中,其中的四种生物所占的能量关系如图,假设这四种生物能构成一条完整的食物链,则下面有关叙述正确的是( )

A.乙是绿色植物

B.乙丙之间存在捕食关系

C.乙是分解者

D.丁是食物链中的第二营养级

3.(2024 余姚市模拟)近日,我国科研人员首次发现“祝融号”着陆区的沙丘表面存在结壳、龟裂、团粒化、多边形脊、带状水痕等特征。光谱数据分析发现,沙丘表面富含含水硫酸盐、蛋白石、含水铁氧化物等含水矿物。进一步研究表明,沙丘表面的含水特征,并不是地下水和二氧化碳导致的,而是因为降霜或降雪。火星北极的土壤呈弱碱性。如果火星具备作物生长的其他条件,下表所列作物较适宜火星北极种植的有( )

作物名称 丝瓜 草莓 沙枣 马铃薯

适宜生长的pH 6.0~6.5 5.5~6.5 8.0~8.7 5.6~6

A.丝瓜 B.草莓 C.沙枣 D.马铃薯

4.(2024 余杭区期末)在我国许多地区,因土地荒漠化严重,种植着很多梭梭树用于防风固沙,其叶片呈鳞片状,你认为梭梭树叶片呈鳞片状的主要原因是( )

A.荒漠土壤中空气含量充足

B.荒漠土壤中水分含量较少

C.荒漠土壤中有机物含量不足

D.荒漠土壤中无机盐含量较多

5.(2024 上海)下列各项中,能表示一条完整的食物链的是( )

A.青草→蚱蜢→蛙→蛇

B.蛇→蛙→蚱蜢→青草

C.阳光→青草→蚱蜢→蛙→蛇

D.蟋蟀→蛙→蛇

6.(2024 上城区一模)阅读下列材料,回答下面小题。

2024年3月7日,新英格兰医学杂志(NEJM)首次报告了微塑料广泛存在于动脉粥样斑块患者中,使心脑血管病风险提高数倍。“微塑料”是直径小于5毫米的塑料颗粒物,在塑料制品生产和使用中会大量产生。纳米级微塑料能被植物根部吸收,也易被蚯蚓等土壤动物摄入。因其在生物体内难以分解,从而会影响动植物生长及人类健康。图为某地微塑料的迁移示意图。

图中微塑料迁移到人体内通过的食物链条数有( )

A.3条 B.4条 C.6条 D.8条

7.(2024 龙湾区二模)养殖户会把经特殊处理后的废弃船只和汽车沉入海底作为人工鱼礁,为各种藻类、贝类、鱼类提供栖息地。人工鱼礁与其中的生物共同构成了( )

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.生物圈

8.(2024 海曙区期末)角蜂眉兰是一种兰科植物,如图所示,它的花酷似一种雌黄蜂,骗取雄蜂前来和它“交配”,从而帮助它传播花粉,以下现象与角蜂眉兰适应环境的方式类似的是( )

A.雪地中雷鸟身覆白色羽毛

B.南美天蛾静止时如着生地衣的树枝

C.家鸽前肢变成翼,适于空中飞行

D.金环蛇的体表有黑黄相间的鲜艳环纹

9.(2024 镇海区校级期末)生物学的基本观点之一就是“结构与功能相适应”,有一定的结构必然有与之相对应的功能存在。下列说法中不能体现生物体的结构和功能相适应的是( )

A.鱼的流线型身体可以减少运动时水的阻力

B.鲸鱼的肺通过进化后已适应水生生活

C.骆驼的驼峰和宽大的脚掌可以适应在沙漠较长时间生活

D.鸟类有些骨骼中空以减轻体重

10.(2024 宁波期末)生物既能适应环境,也能影响环境。下列现象中,属于生物影响环境的是( )

A.蚯蚓的前端触觉不灵敏

B.千里之堤,溃于蚁穴

C.鱼儿离不开水

D.沙漠中的骆驼尿液非常少

11.(2024 宁波期末)下列选项中体现生物影响环境的是( )

A.猎豹拥有发达的四肢 B.仙人掌的叶退化成刺

C.竹节虫形似竹节 D.大树底下好乘凉

12.(2024 椒江区期末)下列是某生态系统生产者、消费者和分解者的关系示意图。①~④中,通过捕食关系传递物质和能量的是( )

A.① B.② C.③ D.④

13.(2024 北仑区期末)南美洲鲈鱼形如败叶;生活在北极地区的白熊毛色纯白;毛毛虫具有鲜艳的色彩。这三种现象分别为( )

A.拟态、保护色、警戒色 B.拟态、警戒色、保护色

C.保护色、拟态、警戒色 D.保护色、警戒色、拟态

14.(2024 滨江区月考)生活在海洋中的一种鱼,当它遇到敌害时,身体立即倒立不动,像一种植物,从而有效地躲避敌害,这种现象称为( )

A.拟态 B.适应 C.保护色 D.警戒色

15.(2024 镇海区校级期末)一个处于稳定状态的生态系统中的四种生物构成了食物链,在某一时间内它们的相对数量关系如图所示,在一段时间内,若乙的数量增加,则会引起( )

A.甲、丁的数量增加,丙的数量下降

B.丙、丁的数量增加,甲的数量下降

C.甲、丙的数量增加,丁的数量下降

D.甲、丙、丁的数量都增加

二.填空题(共5小题)

16.(2024 海曙区期中)请将下列生物的特征与适应现象相对应。

保护色: ;拟态: ;警戒色: 。

A.有些毒蛇的体表有色彩斑斓的花纹

B.螳螂的外形像一朵盛开的兰花

C.鲫鱼背面颜色深,腹面颜色浅

D.冬季森林里的雪兔换上白毛

17.(2023春 越城区期中)如图,图一和图二分别是蝗虫和家蚕的发育过程,请据图回答下列问题:

(1)螳螂的发育过程与 (填“图一”或“图二”)昆虫的发育过程相似。

(2)在蝗灾中,对农作物危害最大的是图一的 (填字母)时期。

(3)在图二中,为提高蚕丝产量,应设法延长 (填字母)时期。

(4)“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”从家蚕的发育过程来分析,诗句中“到死”两个字的表述是否科学?为什么?

18.(2024 海曙区期中)仙人掌具有粗大的茎,而叶呈针状。这种结构有利于它 (填“增大”或“减少”)植物的蒸腾作用,从而能适应在 的自然条件并存活下来;比目鱼、孔鳐的身体扁平,眼长在身体头部的上方,是适应 环境的表现。

19.(2024 江北区校级期中)南美天蛾静止时用后足将身体吊挂起来,就像着生在树枝上的地衣。受惊扰时,身体直立并弯曲,同时胸部向两侧膨胀,胸足紧贴胸部,还呈现两个黑色的眼斑和像鳞片的花斑,极像幼蛇的头颈。这种现象在生态上叫做 ;生活在热带的树蛙有很醒目的暗棕色带蓝色斑点,这种现象在生态上叫做 。

20.(2024 慈溪市校级期中)仙人掌具有粗大的茎,叶退化成刺,表现出对 (选填“干旱”、“寒冷”或“炎热”下同)环境的适应。海豹的皮下脂肪是对 环境的适应,而沙漠狐的大耳朵是对 环境的适应。

三.实验探究题(共1小题)

21.(2024 拱墅区校级期中)如果你翻动花园、庭院中的花盆或石块,常常会看到一些身体略扁、长椭圆形、灰褐色或黑色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫。当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了。这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整。

(1)提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

(2)作出假设:

(3)制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为。该实验的变量是 。如果在铁盘两侧中央各放l只鼠妇是否可以得出准确的结论? 。

为什么? 。

(4)分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了5次,结果如下表:

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

明亮 0只 1只 2只 0只 2只

阴暗 10只 9 只 8只 10只 8 只

为了使实验结论更准确,应对上述数据做怎样的处理? 。

从中得出的实验结论是 。

新课预习 生物多样性

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.(2024 余姚市期末)生物可利用自身的体型和体色来逃避敌害和协助捕食。如形似树叶的叶 、带有毒毛色彩鲜艳的洋辣子、绿色的长蝎,这三种适应现象依次属于( )

A.拟态、保护色、警戒色 B.拟态、警戒色、保护色

C.保护色、警戒色、拟态 D.保护色、拟态、警戒色

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】B

【分析】很多生物在外形上都具有明显的适应环境的特征,在这方面有很多生动有趣的现象,如保护色、警戒色、拟态等。①保护色指的是动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色,叫做保护色。具有保护色的动物不容易被其他动物发现,这对它躲避敌害或捕猎动物都是有利的;②警戒色指的是某些有恶臭或毒刺的动物所具有的鲜艳色彩和斑纹,叫做警戒色;③拟态指的是某些生物在进化过程中形成的外表形状或色泽斑,与其他生物或非生物异常相似的状态,叫做拟态。

【解答】解:形似树叶的叶 与其他生物或非生物异常相似的状态,叫做拟态;带有毒毛色彩鲜艳的洋辣子具有的鲜艳色彩和斑纹,叫做警戒色;绿色的长蝎具有的与环境色彩相似的体色,叫做保护色。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物适应环境的形态结构特点。

2.(2024 海曙区期末)某生态系统中,其中的四种生物所占的能量关系如图,假设这四种生物能构成一条完整的食物链,则下面有关叙述正确的是( )

A.乙是绿色植物

B.乙丙之间存在捕食关系

C.乙是分解者

D.丁是食物链中的第二营养级

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】D

【分析】在生态系统中,物质能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级减少。因此在一个生态系统中,营养级越高,获得的能量就越少,生物的数量就越少;营养级越低,获得的能量就越多,生物数量就越多。从图中可以看出,生物数量由多到少依次是丙>丁>甲>乙。故食物链的正确构成是丙→丁→甲→乙。

【解答】解:据图形成的食物链:丙→丁→甲→乙。

A、乙是动物,A错误。

B、乙丙之间不存在捕食关系,B错误。

C、乙是动物,属于消费者,C错误。

D、丙是食物链中的第一营养级,丁是食物链中的第二营养级,甲是食物链中的第三营养级,乙是食物链中的第四营养级,D正确。

故选:D。

【点评】解答此类题目的关键是熟记食物链中营养级越高,生物的数量就越少;营养级越低,生物数量就越多。

3.(2024 余姚市模拟)近日,我国科研人员首次发现“祝融号”着陆区的沙丘表面存在结壳、龟裂、团粒化、多边形脊、带状水痕等特征。光谱数据分析发现,沙丘表面富含含水硫酸盐、蛋白石、含水铁氧化物等含水矿物。进一步研究表明,沙丘表面的含水特征,并不是地下水和二氧化碳导致的,而是因为降霜或降雪。火星北极的土壤呈弱碱性。如果火星具备作物生长的其他条件,下表所列作物较适宜火星北极种植的有( )

作物名称 丝瓜 草莓 沙枣 马铃薯

适宜生长的pH 6.0~6.5 5.5~6.5 8.0~8.7 5.6~6

A.丝瓜 B.草莓 C.沙枣 D.马铃薯

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】C

【分析】根据已有的知识进行分析,火星北极的土壤呈弱碱性(pH约为7.5),适宜在碱性土壤中生长的作物则适宜在火星种植,即pH大于7的溶液呈碱性。

【解答】解:根据酸性溶液的pH值<7;中性溶液的pH值=7;碱性溶液的pH值>7.可以判断沙枣适宜生长的pH8.0~8.7,可以在弱碱性土壤中生长。而丝瓜适宜生长的pH6.0~6.5、草莓适宜生长的pH5.5~6.5,丝瓜适宜生长的pH5.6~6都呈酸性,不可以在弱碱性土壤中生长。

故选:C。

【点评】熟知溶液的酸碱性及其溶液pH值大小关系是解答此题的关键。

4.(2024 余杭区期末)在我国许多地区,因土地荒漠化严重,种植着很多梭梭树用于防风固沙,其叶片呈鳞片状,你认为梭梭树叶片呈鳞片状的主要原因是( )

A.荒漠土壤中空气含量充足

B.荒漠土壤中水分含量较少

C.荒漠土壤中有机物含量不足

D.荒漠土壤中无机盐含量较多

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】B

【分析】生物与环境的关系:环境影响生物,生物能适应环境,生物也能影响改变环境。

【解答】解:梭梭树叶片呈鳞片状,可以减少体内水分的蒸发,以适应干旱的荒漠环境。故梭梭树叶片呈鳞片状的主要原因是:荒漠土壤中水分含量较少,ACD不符合题意,B符合题意。

故选:B。

【点评】掌握生物对环境的适应是解答本题的关键。

5.(2024 上海)下列各项中,能表示一条完整的食物链的是( )

A.青草→蚱蜢→蛙→蛇

B.蛇→蛙→蚱蜢→青草

C.阳光→青草→蚱蜢→蛙→蛇

D.蟋蟀→蛙→蛇

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】A

【分析】食物链:

①概念:在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构;

②组成:只有生产者和消费者,没有分解者和非生物物质和能量;

③书写:每条食物链的起始环节都是生产者,终结于最高级的消费者;箭头指向表示物质循环和能量流动的方向,即箭头由被捕食者指向捕食者。例如:草→鼠→蛇→鹰。

【解答】解:A、“青草→蚱蜢→蛙→蛇”符合食物链的书写规则,A正确;

B、食物链中的箭头指向表示物质循环和能量流动的方向,即箭头由被捕食者指向捕食者,可见,“蛇→蛙→蚱蜢→青草”书写错误,B错误;

C、“阳光→青草→蚱蜢→蛙→蛇”中,阳光属于非生物部分,不参与食物链,C错误;

D、“蚌蟋→蛙→蛇”缺少生产者,D错误。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是理解食物链的概念和组成。

6.(2024 上城区一模)阅读下列材料,回答下面小题。

2024年3月7日,新英格兰医学杂志(NEJM)首次报告了微塑料广泛存在于动脉粥样斑块患者中,使心脑血管病风险提高数倍。“微塑料”是直径小于5毫米的塑料颗粒物,在塑料制品生产和使用中会大量产生。纳米级微塑料能被植物根部吸收,也易被蚯蚓等土壤动物摄入。因其在生物体内难以分解,从而会影响动植物生长及人类健康。图为某地微塑料的迁移示意图。

图中微塑料迁移到人体内通过的食物链条数有( )

A.3条 B.4条 C.6条 D.8条

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】A

【分析】食物链反映的是生态系统中生产者与消费者之间的食物关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【解答】解:由图可知,土壤中的微塑料可以通过植物根的吸收进入植物体内,然后通过食物链进入人体。图中的食物链有:植物→人类、植物→昆虫→家禽→人类、植物→家禽→人类。因此图中微塑料迁移到人体内通过的食物链有植物→人类、植物→昆虫→家禽→人类、植物→家禽→人类,3条,A符合题意,BCD不符合题意。

故选:A。

【点评】掌握生态系统中的食物链、生物富集是解答本题的关键。

7.(2024 龙湾区二模)养殖户会把经特殊处理后的废弃船只和汽车沉入海底作为人工鱼礁,为各种藻类、贝类、鱼类提供栖息地。人工鱼礁与其中的生物共同构成了( )

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.生物圈

【考点】生态系统的概念.

【答案】C

【分析】在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统.它包括生物部分和非生物部分.只有生物不叫生态系统,只有环境也不叫生态系统。

【解答】解:A、种群是指生活在一定区域内同种生物个体的总和,A不符合题意。

B、群落是在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落,B不符合题意。

C、在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统,它包括生物部分和非生物部分,因此,人工鱼礁与其中的生物共同构成了生态系统,C符合题意。

D、生物圈是地球上最大的生态系统,包括所有的生物及生活环境,D不符合题意。

故选:C。

【点评】掌握生态系统的概念是解题的关键。

8.(2024 海曙区期末)角蜂眉兰是一种兰科植物,如图所示,它的花酷似一种雌黄蜂,骗取雄蜂前来和它“交配”,从而帮助它传播花粉,以下现象与角蜂眉兰适应环境的方式类似的是( )

A.雪地中雷鸟身覆白色羽毛

B.南美天蛾静止时如着生地衣的树枝

C.家鸽前肢变成翼,适于空中飞行

D.金环蛇的体表有黑黄相间的鲜艳环纹

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】B

【分析】生物对环境的适应是普遍存在的。现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为。

角蜂眉兰的花酷似一种雌黄蜂,是拟态。

【解答】解:A、雪地中雷鸟身覆白色羽毛,这是一种保护色,是生物对环境的适应;

B、南美天蛾静止时如着生地衣的树枝,这是拟态;

C、家鸽前肢变成翼,适于空中飞行,这是形态结构和功能的适应;

D、金环蛇的体表有黑黄相间的鲜艳环纹,防止敌害捕食,是生物对环境的适应。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是理解生物适应环境是普遍存在的。

9.(2024 镇海区校级期末)生物学的基本观点之一就是“结构与功能相适应”,有一定的结构必然有与之相对应的功能存在。下列说法中不能体现生物体的结构和功能相适应的是( )

A.鱼的流线型身体可以减少运动时水的阻力

B.鲸鱼的肺通过进化后已适应水生生活

C.骆驼的驼峰和宽大的脚掌可以适应在沙漠较长时间生活

D.鸟类有些骨骼中空以减轻体重

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】B

【分析】生物体结构与功能相适应,如身体分节可以促使躯体运动灵活,转向方便;两侧对称体型有助于动物的定向运动。

【解答】解:A、鱼的流线型的身体可以减少运动时的阻力,不符合题意。

B、鲸鱼适应水生生活,用肺呼吸体现生物适应陆生环境,用肺呼吸一般为陆生生物,不能体现生物体的结构和功能相适应,符合题意。

C,骆驼的驼峰和宽大的脚掌可以适应在沙漠较长时间生活,体现生物体的结构和功能相适应,不符合题意。

D、鸟类有些骨骼中空以减轻体重,适于飞行,不符合题意。

故选:B。

【点评】生物的结构总是与其特定的功能相适应的。

10.(2024 宁波期末)生物既能适应环境,也能影响环境。下列现象中,属于生物影响环境的是( )

A.蚯蚓的前端触觉不灵敏

B.千里之堤,溃于蚁穴

C.鱼儿离不开水

D.沙漠中的骆驼尿液非常少

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】B

【分析】生物必须适应环境才能生存,同时生物也会影响环境,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存等。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。据此解答。

【解答】解:A.蚯蚓的前端触觉不灵敏,可以减少钻土时因土壤摩擦带来的痛苦,体现了生物对环境的适应,A不符合题意。

B.“千里之堤,溃于蚁穴”指很长很长的堤坝,因为小小蚁虫的啃噬,最后也会被摧毁的,体现了生物影响环境,B符合题意。

C.鱼的呼吸器官是鳃,鳃丝表面具有黏液,鱼儿离开水,鳃丝就粘连在一起,与空气的接触面积小,导致鱼缺氧死亡,属于环境影响生物,C不符合题意。

D.生活在炎热缺水沙漠中的骆驼,尿液非常少,而且一般不出汗(当体温升高到46℃时才会出汗),可以减少体内水分的消耗,适应干旱缺水的环境,D不符合题意。

故选:B。

【点评】掌握生物与环境的关系是解题的关键。

11.(2024 宁波期末)下列选项中体现生物影响环境的是( )

A.猎豹拥有发达的四肢 B.仙人掌的叶退化成刺

C.竹节虫形似竹节 D.大树底下好乘凉

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】D

【分析】生物与环境的关系是相互依存的,生物在适应环境得以生存的同时,能不断地影响环境并改变环境。

【解答】解:A、猎豹拥有发达的四肢,适于奔跑捕食猎物,是对生活环境的适应。

B、仙人掌叶退化成刺状,减少蒸腾作用,是对干旱环境的适应。

C、竹节虫形似竹节,有利于其觅食、避敌等,是对生活环境的适应。

D、大树底下好乘凉,树木通过蒸腾作用散失水分增加周围空气湿度,同时枝叶可以遮阴,体现了生物对环境的影响。

故选:D。

【点评】理解掌握生物与环境的关系是解题的关键。

12.(2024 椒江区期末)下列是某生态系统生产者、消费者和分解者的关系示意图。①~④中,通过捕食关系传递物质和能量的是( )

A.① B.② C.③ D.④

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】A

【分析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【解答】解:生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者。生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。阳光、空气、土壤和水等是非生物成分。图中①表示消费者与消费者之间的捕食关系,②和③表示生产者和消费者的遗体遗物被分解者分解,④代表着分解者产生的二氧化碳、水、无机盐被生产者吸收利用。

故选:A。

【点评】理解掌握生态系统的组成、食物链的概念、能量流动的特点是解题的关键。

13.(2024 北仑区期末)南美洲鲈鱼形如败叶;生活在北极地区的白熊毛色纯白;毛毛虫具有鲜艳的色彩。这三种现象分别为( )

A.拟态、保护色、警戒色 B.拟态、警戒色、保护色

C.保护色、拟态、警戒色 D.保护色、警戒色、拟态

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】A

【分析】1.拟态是指一种生物在形态、行为等特征上模拟另一种生物,从而使一方或双方受益的生态适应现象。

2.动物的体色与周围环境的颜色相似,从而不易被敌害发现,利于其避敌和捕食,这种体色叫做保护色。

3.警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。

【解答】解:南美洲鲈鱼形似败叶,在形态上模拟的是另一种生物,从而欺瞒捕猎者远离自身,属于拟态;生活在北极地区的白熊毛色纯白,外表颜色与周围环境相似,是为了避免敌害发现,属于保护色;毛毛虫具有鲜艳的色彩,目的是威慑、警告其他动物不要靠近自身,属于警戒色。可见A正确。

故选:A。

【点评】掌握不同生物适应环境的方式是解答本题的关键。

14.(2024 滨江区月考)生活在海洋中的一种鱼,当它遇到敌害时,身体立即倒立不动,像一种植物,从而有效地躲避敌害,这种现象称为( )

A.拟态 B.适应 C.保护色 D.警戒色

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】A

【分析】生物都生活在非常复杂的环境中,时刻受到环境中各种生态因素的影响。生物只有适应环境才能生存繁衍,也就是说,自然界中的每种生物对环境都有一定的适应性,否则早就被淘汰了。

【解答】解:动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色。拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎者远离物种,或者是引诱猎物靠近物种,有的动物形态和环境相似,如枯叶蝶的身体极像一片树叶,体色与环境一致,不容易被敌害发现能生存下来。非洲有一种花鸟,展翅时像花瓣,头部似花蕊,这样既能躲避敌害,又可轻取飞来的昆虫,这种现象属于拟态。戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。这是动物在进化过程中形成的,可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击。有些动物如瓢虫体表有醒目的斑点,目的是威慑、警告其它动物,不要靠近我,属于警戒色;综上所述,生活在海洋中的一种鱼,当它遇到敌害时,身体立即倒立不动,像一种植物,从而有效地躲避敌害,这种现象称为拟态。

故选:A。

【点评】解答此类题目的关键是理解不同生物适应环境的方式不同。

15.(2024 镇海区校级期末)一个处于稳定状态的生态系统中的四种生物构成了食物链,在某一时间内它们的相对数量关系如图所示,在一段时间内,若乙的数量增加,则会引起( )

A.甲、丁的数量增加,丙的数量下降

B.丙、丁的数量增加,甲的数量下降

C.甲、丙的数量增加,丁的数量下降

D.甲、丙、丁的数量都增加

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】B

【分析】在一个食物链中营养级别越高数量越少,图中丙的相对数量最多营养级别最低,属于生产者,甲次之属于初级消费者,乙再次之,属于次级消费者,丁属于第三级消费者。

【解答】解:能量沿着食物链流动逐级递减。因此在食物链中营养级越低,相对数量越多;营养级越高,相对数量越少。图中相对数量从多到少依次是丙、甲、乙、丁,因此四种生物构成的食物链是丙→甲→乙→丁。生态系统具有一定的自动调节能力,“在一段时间内,若乙的数量增加”,则丁因食物增加而增加,甲因捕食者乙增加而减少,丙因捕食者甲减少而增加,因此会引起丙、丁的数量增加,甲的数量下降,而不是引起甲、丁的数量增加,丙的数量下降,故选项B正确。

故选:B。

【点评】解答本题要正确理解食物链的特点以及生态系统的自动调节能力。

二.填空题(共5小题)

16.(2024 海曙区期中)请将下列生物的特征与适应现象相对应。

保护色: CD ;拟态: B ;警戒色: A 。

A.有些毒蛇的体表有色彩斑斓的花纹

B.螳螂的外形像一朵盛开的兰花

C.鲫鱼背面颜色深,腹面颜色浅

D.冬季森林里的雪兔换上白毛

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】CD;B;A

【分析】生物的适应性是指生物体与环境表现相适合的现象。适应性是通过长期的自然选择,需要很长时间形成的。

【解答】解:生物的适应性是指生物体与环境表现相适合的现象。有保护色、拟态、警戒色等不同的形式。有些毒蛇的体表有色彩斑斓的花纹,蜜蜂腹部有黑黄相间的环纹,这都是警戒色;兰花螳螂的外形像一朵盛开的兰花,这属于拟态;鲫鱼背部颜色较深,腹部颜色浅,冬季森林里的雪兔换上了白毛,这都属于保护色。

故答案为:CD;B;A

【点评】正确理解生物对环境的适应是解题的关键。

17.(2023春 越城区期中)如图,图一和图二分别是蝗虫和家蚕的发育过程,请据图回答下列问题:

(1)螳螂的发育过程与 图一 (填“图一”或“图二”)昆虫的发育过程相似。

(2)在蝗灾中,对农作物危害最大的是图一的 d (填字母)时期。

(3)在图二中,为提高蚕丝产量,应设法延长 B (填字母)时期。

(4)“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”从家蚕的发育过程来分析,诗句中“到死”两个字的表述是否科学?为什么? 不科学,因为春蚕吐丝作茧后并没有死,而是进入了蛹期

【考点】生态系统中的食物链和食物网.

【答案】(1)图一。

(2)d。

(3)B。

(4)不科学,因为春蚕吐丝作茧后并没有死,而是进入了蛹期。

【分析】(1)完全变态发育,昆虫在个体发育中,经过卵、幼虫、蛹和成虫等4个时期的叫完全变态发育。完全变态发育的幼虫与成虫在形态构造和生活习性上明显不同,差异很大。如蝶、蚊、蝇、菜粉蝶、蜜蜂,蚕等。

(2)不完全变态发育:幼体与成体的形态结构和生活习性非常相似,但各方面未发育成熟,发育经历卵、若虫、成虫三个时期。例如:蜻蜓、蟑螂、蝼蛄、蟋蟀、蝗虫等。

(3)图一中,a卵、bc若虫、d成虫;图二中A卵、B幼虫、C蛹、D成虫。

【解答】解:(1)螳螂的发育过程属于不完全变态发育,发育经历卵、若虫、成虫三个时期,因此与图一蝗虫的发育过程类似。

(2)蝗虫的发育方式为不完全变态发育,在d成虫期会飞,活动范围大,取食植物枝叶,对农作物危害最大。

(3)家蚕是完全变态的昆虫,一生经过A卵→B幼虫→C蛹→D成虫四个阶段。若通过蚕丝的产量,则应延长B幼虫期。

(4)春蚕的完全变态发育过程包括受精卵、幼虫、蛹和成虫四个时期。家蚕由受精卵发育成幼虫后,取食桑叶,每隔5、6天就蜕一次皮,经过4次蜕皮后,幼虫停止取食并吐丝结茧;结茧后幼虫化为蛹,到了蛹期蛹皮变硬不能吐丝,蛹不食不动;蛹过一段时间能羽化为蚕蛾。因此,从家蚕的发育过程来分析,春蚕吐丝作茧后并没有死,而是进入了蛹期,诗句中“到死”两个字的表述不科学。

故答案为:

(1)图一。

(2)d。

(3)B。

(4)不科学,因为春蚕吐丝作茧后并没有死,而是进入了蛹期。

【点评】解答此类题目的关键是熟知昆虫的发育特点。

18.(2024 海曙区期中)仙人掌具有粗大的茎,而叶呈针状。这种结构有利于它 减少 (填“增大”或“减少”)植物的蒸腾作用,从而能适应在 干旱缺水 的自然条件并存活下来;比目鱼、孔鳐的身体扁平,眼长在身体头部的上方,是适应 深海 环境的表现。

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】减少;干旱缺水;深海。

【分析】生物对环境具有适应性,它具有适应环境的形态结构。生理特征或行为。

【解答】解:仙人掌生活在沙漠中,它具有粗大的茎,而叶呈针状。这种结构有利于它减少植物的蒸腾作用,减少水分的散失,从而能适应干旱缺水的环境;比目鱼、孔鳐的身体扁平,眼长在身体头部的上方,其生活在深海中,光线很暗,所以它的结构是适应深海环境的表现。

故答案为:减少;干旱缺水;深海。

【点评】解答此类题目的关键是理解不同生物适应环境的方式不同。

19.(2024 江北区校级期中)南美天蛾静止时用后足将身体吊挂起来,就像着生在树枝上的地衣。受惊扰时,身体直立并弯曲,同时胸部向两侧膨胀,胸足紧贴胸部,还呈现两个黑色的眼斑和像鳞片的花斑,极像幼蛇的头颈。这种现象在生态上叫做 拟态 ;生活在热带的树蛙有很醒目的暗棕色带蓝色斑点,这种现象在生态上叫做 警戒色 。

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】拟态;警戒色。

【分析】(1)警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。这是动物在进化过程中形成的,可以使敌害易于识别,避免自身遭到攻击。

(2)拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎者远离物种,或者是引诱猎物靠近物种有的动物形态和环境相似。

【解答】解:拟态指的是一个物种在进化过程中,获得与另一种成功物种相似的外表,以欺瞒捕猎者远离物种,或者是引诱猎物靠近物种,有的动物形态和环境相似如竹节虫看起来像竹枝,是欺瞒捕猎者远离属于拟态。因此南美天蛾静止时用后足将身体倒挂起来,就像在树枝上生活的地衣。受惊扰时,身体直立并弯曲,同时胸部向两侧膨胀,胸足紧贴胸部,还呈现两个黑色的眼斑和像鳞片的花斑,极像幼蛇的头和颈,这种现象在生态学上叫做拟态。生活在热带的树蛙有很醒目的暗棕色,带蓝色斑点,具有鲜艳的色斑,目的是威慑、警告其它动物,不要靠近我,属于警戒色。

故答案为:拟态;警戒色。

【点评】解答此类题目的关键是知道拟态、警戒色的原理特点。

20.(2024 慈溪市校级期中)仙人掌具有粗大的茎,叶退化成刺,表现出对 干旱 (选填“干旱”、“寒冷”或“炎热”下同)环境的适应。海豹的皮下脂肪是对 寒冷 环境的适应,而沙漠狐的大耳朵是对 炎热 环境的适应。

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】干旱;寒冷;炎热

【分析】生物的适应性是指生物体与环境表现相适合的现象。

【解答】解:生物只有适应环境才能生存繁衍。仙人掌叶成刺状,减少蒸腾作用,适应于干旱环境;海豹的皮下脂肪很厚,可以保持体温,是对寒冷环境的适应,而沙漠狐的大耳朵有利于散热,是对炎热环境的适应。

故答案为:干旱;寒冷;炎热

【点评】理解掌握生物通过不同的方式适应生活环境是解题的关键。

三.实验探究题(共1小题)

21.(2024 拱墅区校级期中)如果你翻动花园、庭院中的花盆或石块,常常会看到一些身体略扁、长椭圆形、灰褐色或黑色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫。当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了。这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整。

(1)提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

(2)作出假设: 鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以。

(3)制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为。该实验的变量是 光照 。如果在铁盘两侧中央各放l只鼠妇是否可以得出准确的结论? 否 。

为什么? 一只鼠妇数量太少,误差太大,实验偶然性太大 。

(4)分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了5次,结果如下表:

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

明亮 0只 1只 2只 0只 2只

阴暗 10只 9 只 8只 10只 8 只

为了使实验结论更准确,应对上述数据做怎样的处理? 求平均值 。

从中得出的实验结论是 光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活。 。

【考点】生物对环境的适应和影响.

【答案】见试题解答内容

【分析】此题考查的是探究“光对鼠妇生活的影响”的实验,通过此题体会科学探究的方法步骤。

【解答】解:(2)由于提出的问题是鼠妇会选择阴暗的环境吗?可作出两种假设:鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以。

(3)一侧盖上不透光的厚纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,目的是设置以光照为唯一变量的对照组。这样在铁盒内就形成了明亮和黑暗两种环境。

不能用1只鼠妇,所用鼠妇的数量要多,因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现误差。如果采集的鼠妇生病、或受其它非生物因素的影响、处于特殊生长时期等都会导致实验结论出错,所以为了避免出现此类偏差,实验中应尽可能多选几只鼠妇,尽可能排除其他因素的干扰。

(4)因为一次实验存在一定的偶然性和误差,取多次的实验的平均值,可以减少误差。

通过求实验数据平均值可知:明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论:光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活。

故答案为:(2)鼠妇会选择阴暗的环境或鼠妇不会选择阴暗的环境都可以。

(3)光照;否;一只鼠妇数量太少,误差太大,实验偶然性太大。(4)求平均值;光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活。

【点评】科学探究的一般过程:提出问题、做出假设、制订计划、实施计划、得出结论、表达和交流。在设计对照实验时要注意变量的唯一性。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录