第二单元第5课 动荡变化中的春秋时期(预习衔接.含解析)-2025-2026学年七年级上册历史统编版(2024)

文档属性

| 名称 | 第二单元第5课 动荡变化中的春秋时期(预习衔接.含解析)-2025-2026学年七年级上册历史统编版(2024) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 343.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 16:36:09 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新课预习衔接 春秋时期

一.选择题(共18小题)

1.(2024 泗阳县期末)我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了( )

A.青铜器适用范围广泛

B.青铜器主要用于食器

C.青铜器的类型和数量成为权力和等级的象征

D.青铜工艺水平高超

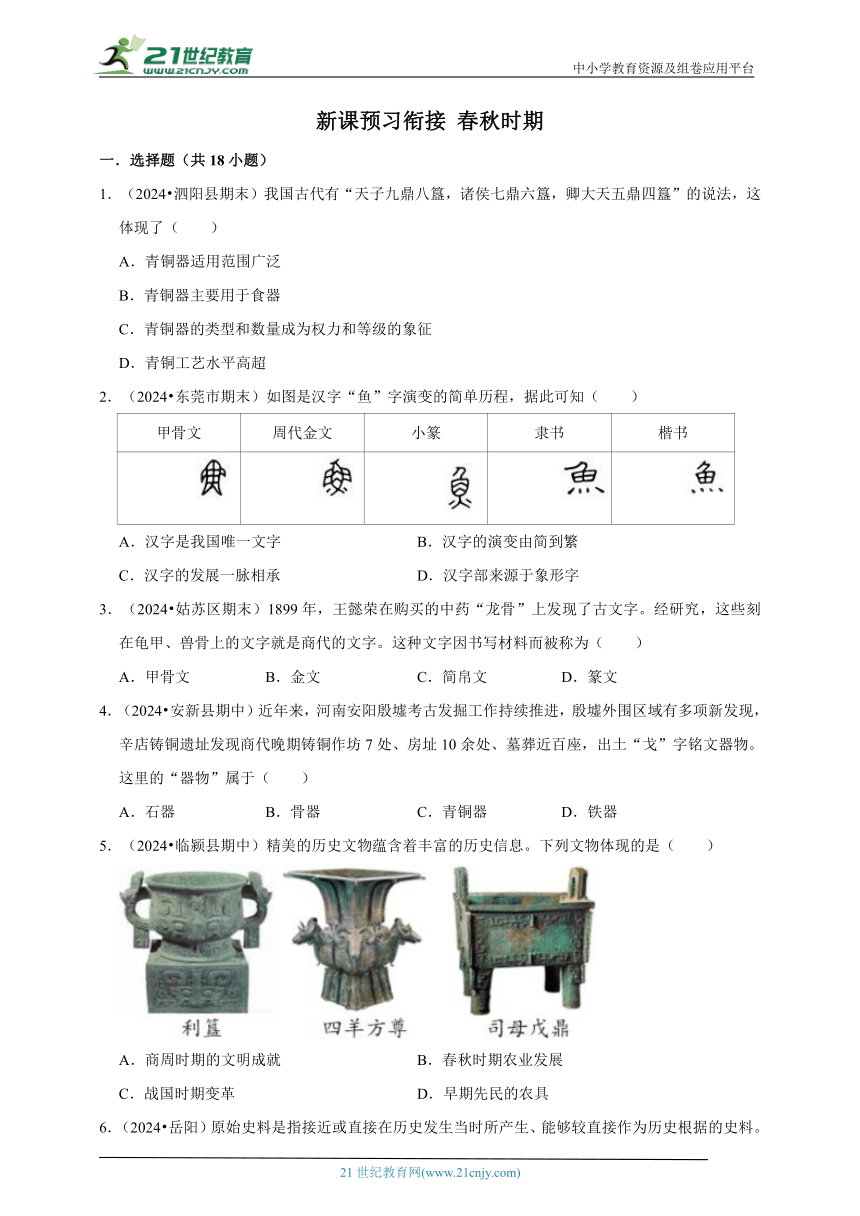

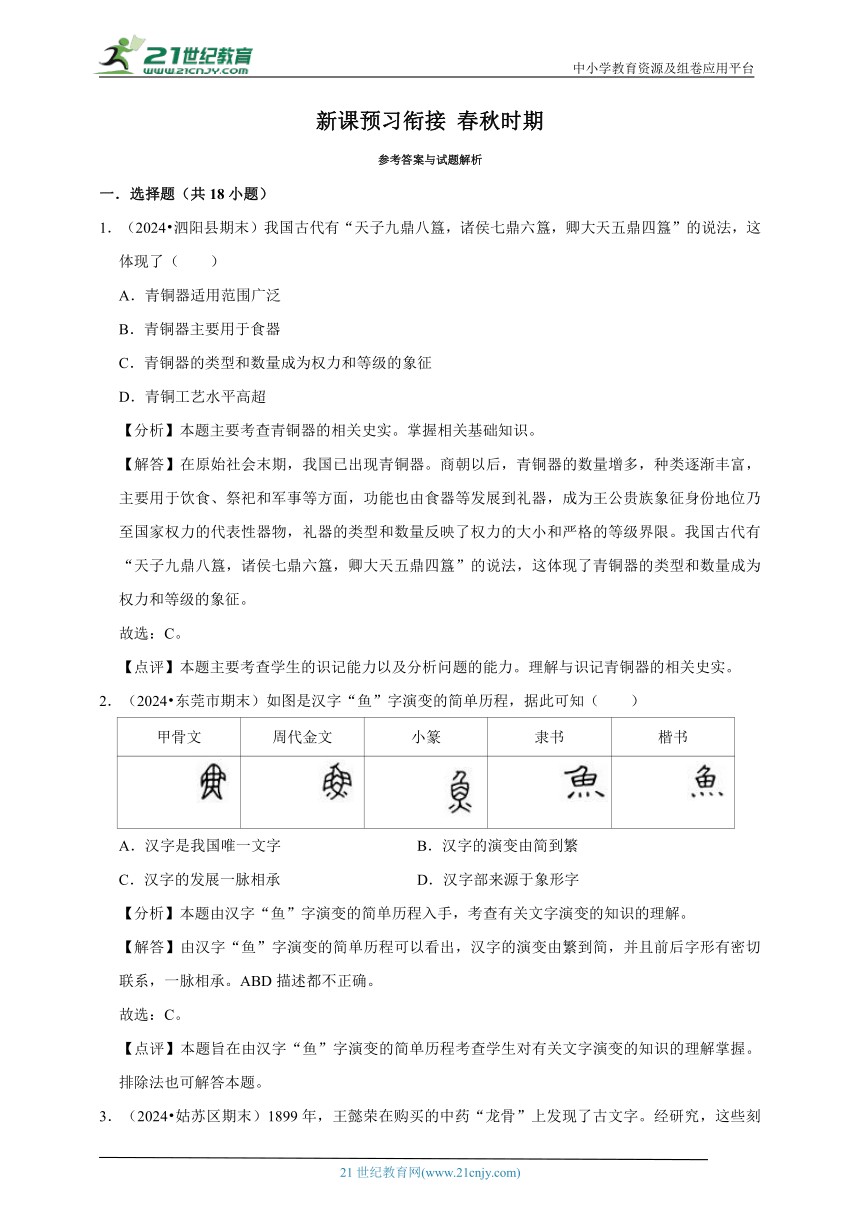

2.(2024 东莞市期末)如图是汉字“鱼”字演变的简单历程,据此可知( )

甲骨文 周代金文 小篆 隶书 楷书

A.汉字是我国唯一文字 B.汉字的演变由简到繁

C.汉字的发展一脉相承 D.汉字部来源于象形字

3.(2024 姑苏区期末)1899年,王懿荣在购买的中药“龙骨”上发现了古文字。经研究,这些刻在龟甲、兽骨上的文字就是商代的文字。这种文字因书写材料而被称为( )

A.甲骨文 B.金文 C.简帛文 D.篆文

4.(2024 安新县期中)近年来,河南安阳殷墟考古发掘工作持续推进,殷墟外围区域有多项新发现,辛店铸铜遗址发现商代晚期铸铜作坊7处、房址10余处、墓葬近百座,出土“戈”字铭文器物。这里的“器物”属于( )

A.石器 B.骨器 C.青铜器 D.铁器

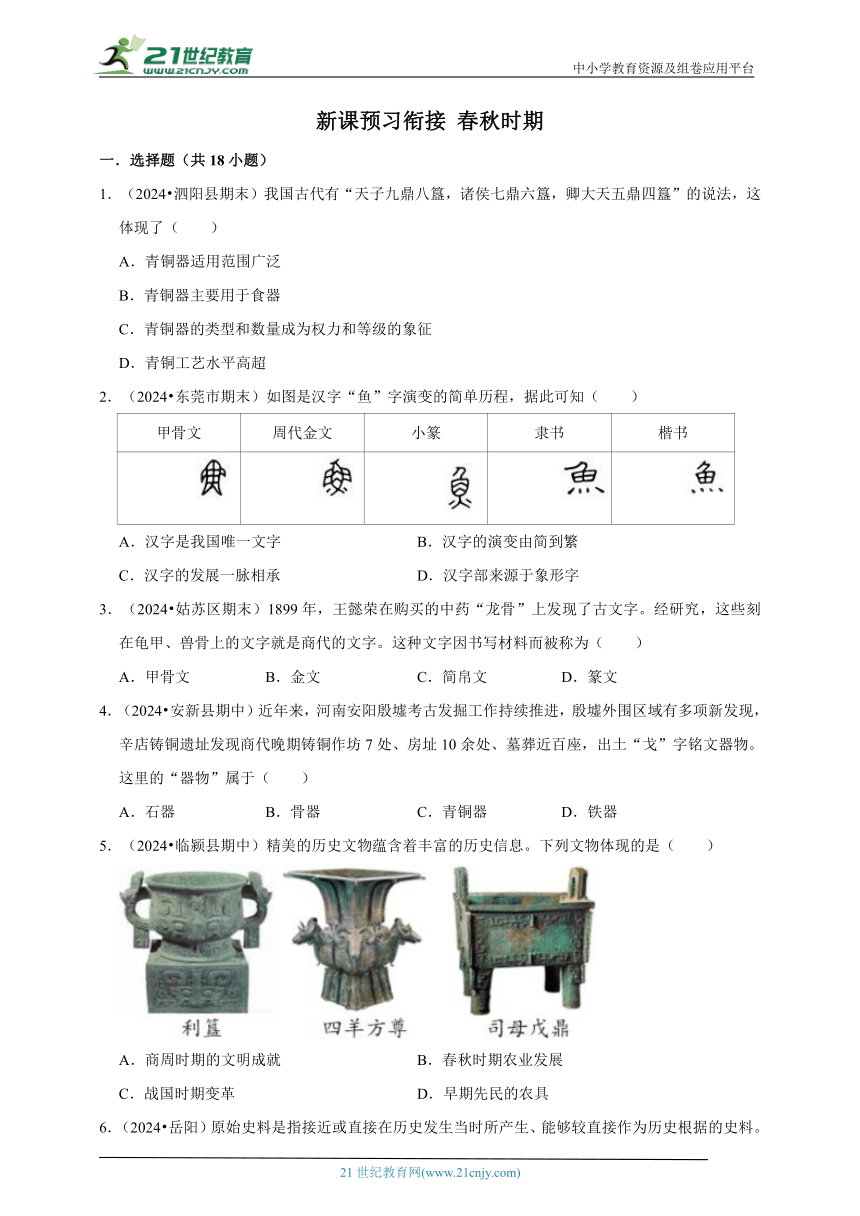

5.(2024 临颍县期中)精美的历史文物蕴含着丰富的历史信息。下列文物体现的是( )

A.商周时期的文明成就 B.春秋时期农业发展

C.战国时期变革 D.早期先民的农具

6.(2024 岳阳)原始史料是指接近或直接在历史发生当时所产生、能够较直接作为历史根据的史料。据此,下列属于原始史料的是( )

A.桃园三结义的故事 B.司母戊鼎

C.电视剧《康熙王朝》 D.《西游记》

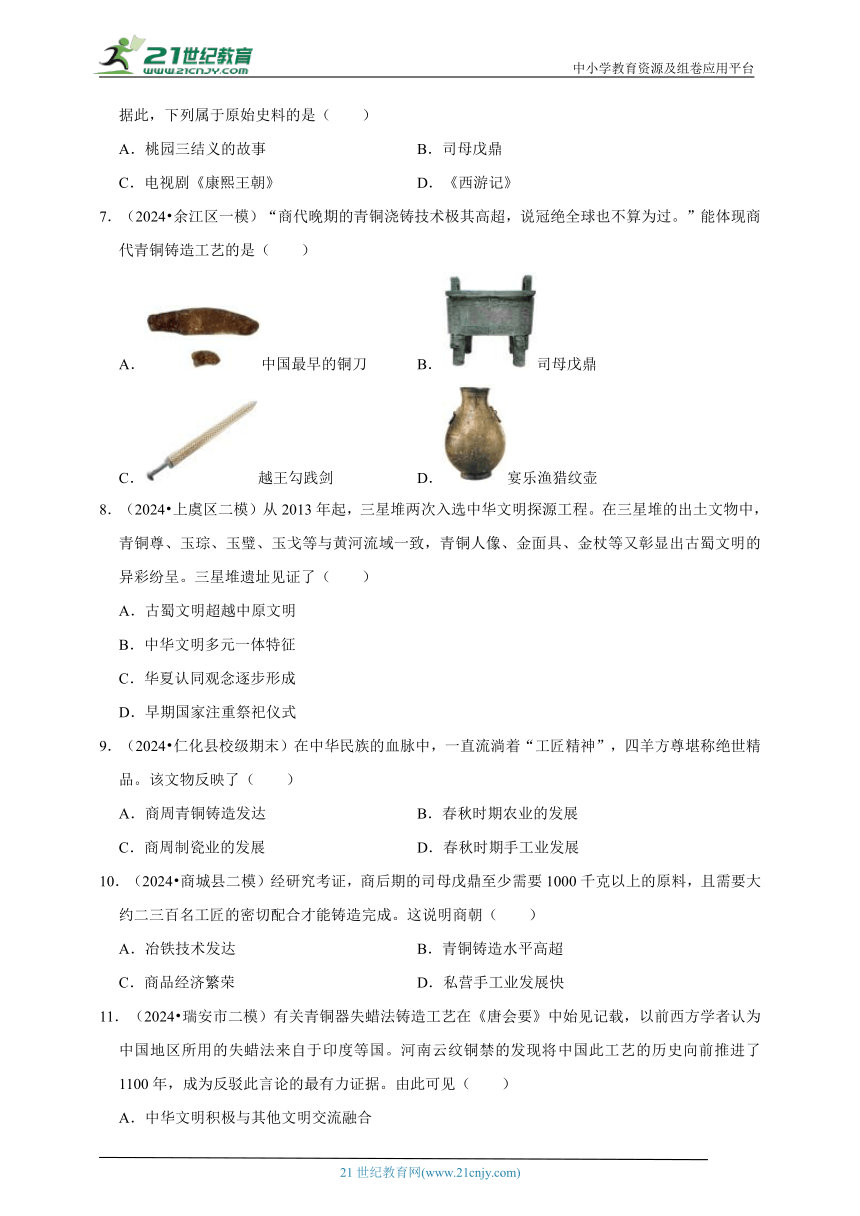

7.(2024 余江区一模)“商代晚期的青铜浇铸技术极其高超,说冠绝全球也不算为过。”能体现商代青铜铸造工艺的是( )

A.中国最早的铜刀 B.司母戊鼎

C.越王勾践剑 D.宴乐渔猎纹壶

8.(2024 上虞区二模)从2013年起,三星堆两次入选中华文明探源工程。在三星堆的出土文物中,青铜尊、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,青铜人像、金面具、金杖等又彰显出古蜀文明的异彩纷呈。三星堆遗址见证了( )

A.古蜀文明超越中原文明

B.中华文明多元一体特征

C.华夏认同观念逐步形成

D.早期国家注重祭祀仪式

9.(2024 仁化县校级期末)在中华民族的血脉中,一直流淌着“工匠精神”,四羊方尊堪称绝世精品。该文物反映了( )

A.商周青铜铸造发达 B.春秋时期农业的发展

C.商周制瓷业的发展 D.春秋时期手工业发展

10.(2024 商城县二模)经研究考证,商后期的司母戊鼎至少需要1000千克以上的原料,且需要大约二三百名工匠的密切配合才能铸造完成。这说明商朝( )

A.冶铁技术发达 B.青铜铸造水平高超

C.商品经济繁荣 D.私营手工业发展快

11.(2024 瑞安市二模)有关青铜器失蜡法铸造工艺在《唐会要》中始见记载,以前西方学者认为中国地区所用的失蜡法来自于印度等国。河南云纹铜禁的发现将中国此工艺的历史向前推进了1100年,成为反驳此言论的最有力证据。由此可见( )

A.中华文明积极与其他文明交流融合

B.春秋时期王室衰微、争霸战争不断

C.春秋时期中国的青铜铸造技术先进

D.青铜器失蜡法铸造工艺始创于中国

12.(2024 铁西区期末)殷墟遗址先后出土了10万余片刻有文字的甲骨,记载内容涉及祭祀、战争、风雨、天象、农业等。甲骨上刻的是我国已发现的年代最早、体系较为完整的文字,该文字是( )

A.甲骨文 B.陶文 C.小篆 D.隶书

13.(2024 德城区一模)“一部殷墟发掘史,半部中国考古史”。“殷墟”发掘有助于研究( )

A.中国文字的形成和发展历史

B.分封制的发展

C.玉米、甘薯、马铃薯等的引进

D.农耕文明的起源

14.(2024 沂水县期末)数千年前,中国古人以追求极致、追求品质的工匠精神,铸就了一件件夺目璀璨的绝世青铜器。迄今世界上出土的最重的青铜器是( )

A. 青铜面具 B. 四羊方尊

C. 司母戊鼎 D. 利簋

15.(2024 昭化区二模)商周时期的工匠已准确地掌握了铜、锡、铅的比例,采用“泥范铸造法”,经过制模、雕刻纹饰、翻制泥范、高温焙烧、浇注液态金属、加工修整等工艺制成不同用途的器具。材料反映的是( )

A.青铜器的制作工艺 B.铁农具的制造流程

C.造纸术的改进方法 D.印刷术的排版工序

16.(2024 乳源县三模)“头”是会意字,甲骨文的“买”下部像个贝壳,会以网捞取贝之意。据墓葬考古发现,商周时期人们以一种特定的海贝为货币,用于商品交换。据此可以了解商朝( )

A.科技发展水平 B.法制建设情况

C.手工业发展水平 D.市场交易秩序

17.(2024 广安)2021年是中国现代考古学诞生100周年。“一部殷墟发掘史,半部中国考古史”。“殷墟”发掘有助于研究( )

A.中国文字的形成和发展历史

B.中央王朝对西域的管理

C.玉米、甘薯、马铃薯等的引进

D.中外陆路和海路交通

18.(2024 安徽期中)下面能反映商朝经济发展水平的是( )

A.长城 B.铁农具 C.夫差矛 D.司母戊鼎

新课预习衔接 春秋时期

参考答案与试题解析

一.选择题(共18小题)

1.(2024 泗阳县期末)我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了( )

A.青铜器适用范围广泛

B.青铜器主要用于食器

C.青铜器的类型和数量成为权力和等级的象征

D.青铜工艺水平高超

【分析】本题主要考查青铜器的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】在原始社会末期,我国已出现青铜器。商朝以后,青铜器的数量增多,种类逐渐丰富,主要用于饮食、祭祀和军事等方面,功能也由食器等发展到礼器,成为王公贵族象征身份地位乃至国家权力的代表性器物,礼器的类型和数量反映了权力的大小和严格的等级界限。我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了青铜器的类型和数量成为权力和等级的象征。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解与识记青铜器的相关史实。

2.(2024 东莞市期末)如图是汉字“鱼”字演变的简单历程,据此可知( )

甲骨文 周代金文 小篆 隶书 楷书

A.汉字是我国唯一文字 B.汉字的演变由简到繁

C.汉字的发展一脉相承 D.汉字部来源于象形字

【分析】本题由汉字“鱼”字演变的简单历程入手,考查有关文字演变的知识的理解。

【解答】由汉字“鱼”字演变的简单历程可以看出,汉字的演变由繁到简,并且前后字形有密切联系,一脉相承。ABD描述都不正确。

故选:C。

【点评】本题旨在由汉字“鱼”字演变的简单历程考查学生对有关文字演变的知识的理解掌握。排除法也可解答本题。

3.(2024 姑苏区期末)1899年,王懿荣在购买的中药“龙骨”上发现了古文字。经研究,这些刻在龟甲、兽骨上的文字就是商代的文字。这种文字因书写材料而被称为( )

A.甲骨文 B.金文 C.简帛文 D.篆文

【分析】本题考查中国古代的文字,学生根据题干信息和所学知识进行解答即可。

【解答】A.根据题干信息“经研究,这些刻在龟甲、兽骨上的文字就是商代的文字”可知是甲骨文,故A正确;

B.根据所学知识可知,金文是刻在青铜器上的文字,故B错误;

C.根据所学知识可知,简帛文的书写载体是竹简和帛,故C错误;

D.根据所学知识可知,商代时期未出现篆文,篆文产生于春秋战国时期,流行于秦朝,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查学生对中国古代文字的认识,题相对简单,学生根据所学知识就可进行解答。

4.(2024 安新县期中)近年来,河南安阳殷墟考古发掘工作持续推进,殷墟外围区域有多项新发现,辛店铸铜遗址发现商代晚期铸铜作坊7处、房址10余处、墓葬近百座,出土“戈”字铭文器物。这里的“器物”属于( )

A.石器 B.骨器 C.青铜器 D.铁器

【分析】本题考查青铜器的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】由材料“辛店铸铜遗址发现商代晚期铸铜作坊7处、房址10余处、墓葬近百座,出土‘戈’字铭文器物”可知,铸铜作坊中出土的器物属于青铜器,殷墟是商朝后期的都城遗址,商朝是青铜铸造非常繁盛的时期,C项符合题意;石器和骨器主是在原始社会使用的生产工具,排除AB两项;铁器出现于春秋晚期,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查学生的识记和分析能力,掌握青铜器的发展历程及青铜器的代表性器物。

5.(2024 临颍县期中)精美的历史文物蕴含着丰富的历史信息。下列文物体现的是( )

A.商周时期的文明成就 B.春秋时期农业发展

C.战国时期变革 D.早期先民的农具

【分析】本题主要考查青铜器的相关知识。解题关键在于对基础知识的掌握和材料的正确解读。

【解答】据材料“利簋”“四羊方尊”“司母戊鼎”结合所学知识可知,涉及的都是商周时期的青铜器,商周时期青铜器种类丰富,数量众多,制作工艺高超,商周时期是我国青铜器制造的鼎盛时期,A项正确;春秋时期农业发展的主要表现是铁制农具和牛耕的使用和推广,排除B项;战国时期的社会变革,经济上是铁制工具和牛耕的使用和推广,政局上是诸侯国之间兼并战争连绵不断,为了富国强兵,各诸侯国废除旧制度,确立新的政治经济秩序,与青铜器无关,排除C项;早期先民的农具主要是石器,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查学生的识记能力和分析材料的能力。理解和识记青铜器的相关史实。

6.(2024 岳阳)原始史料是指接近或直接在历史发生当时所产生、能够较直接作为历史根据的史料。据此,下列属于原始史料的是( )

A.桃园三结义的故事 B.司母戊鼎

C.电视剧《康熙王朝》 D.《西游记》

【分析】本题考查不同史料的价值,掌握基础知识。

【解答】A.“桃园三结义的故事”具有明显的文学色彩,不属于原始史料,排除A。

B.据材料“原始史料是指接近或直接在历史发生当时所产生、能够较直接作为历史根据的史料。”及所学可知,司母戊鼎属于商朝时期的实物史料,能够较直接作为历史根据的史料,故B正确。

C.“电视剧《康熙王朝》”属于影视剧,不是原始史料,排除C。

D.《西游记》属于神魔小说,不属于原始史料,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查学生调动运用所学知识,准确识记不同史料的价值,有助于培养学生的历史解释素养。

7.(2024 余江区一模)“商代晚期的青铜浇铸技术极其高超,说冠绝全球也不算为过。”能体现商代青铜铸造工艺的是( )

A.中国最早的铜刀 B.司母戊鼎

C.越王勾践剑 D.宴乐渔猎纹壶

【分析】本题主要考查能体现商代青铜铸造工艺的青铜器的相关史实。重点掌握司母戊鼎的相关史实。

【解答】青铜器出现在原始社会末期,夏朝时种类逐渐增多.商朝是青铜文化的灿烂时期,当时著名的青铜器有司母戊鼎、四羊方尊等.商周时期,青铜器的铸造有了进步,如:生产规模大,技艺水平高;分工细致;种类繁多,不仅有实用的功能,还具有高超的艺术价值.司母戊鼎能体现商代青铜铸造工艺,选项B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生读图识图的能力和准确识记历史知识的能力.理解并识记司母戊鼎的相关史实。

8.(2024 上虞区二模)从2013年起,三星堆两次入选中华文明探源工程。在三星堆的出土文物中,青铜尊、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,青铜人像、金面具、金杖等又彰显出古蜀文明的异彩纷呈。三星堆遗址见证了( )

A.古蜀文明超越中原文明

B.中华文明多元一体特征

C.华夏认同观念逐步形成

D.早期国家注重祭祀仪式

【分析】本题考查了中华文明成就,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据“在三星堆的出土文物中,青铜尊、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,青铜人像、金面具、金杖等又彰显出古蜀文明的异彩纷呈”和所学知识可知,在三星堆出土的文物中,既有其他地区的文明特色,也保留了自身区域文化的特点。由此可知,中国的原始文明具有多元性,且这些多元文化共同构成了中华文明的整体,故中华文明具有多元一体的特征,B项正确;材料未对古蜀文明和中原文明进行对比,无法得出古蜀文明已超越中原文明,排除A项;华夏认同是指对中国文化、中华民族和中国传统价值观的认同和归属感,材料未涉及相关内容,排除C项;材料和早期国家注重祭祀仪式无关,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了中华文明成就,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.(2024 仁化县校级期末)在中华民族的血脉中,一直流淌着“工匠精神”,四羊方尊堪称绝世精品。该文物反映了( )

A.商周青铜铸造发达 B.春秋时期农业的发展

C.商周制瓷业的发展 D.春秋时期手工业发展

【分析】本题考查四羊方尊的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.根据所学可知,四羊方尊是商朝晚期青铜礼器,祭祀用品。其造型独特、工艺精美,是中国仍存商代青铜方尊中最大的一件,被史学界称为“臻于极致的青铜典范”,体现了商代青铜铸造业的发达,A项正确。

B.材料信息与春秋时期农业的发展无关,排除B。

C.材料与商周制瓷业的发展无关,排除C。

D.材料未涉及春秋时期手工业的发展信息,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记四羊方尊的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

10.(2024 商城县二模)经研究考证,商后期的司母戊鼎至少需要1000千克以上的原料,且需要大约二三百名工匠的密切配合才能铸造完成。这说明商朝( )

A.冶铁技术发达 B.青铜铸造水平高超

C.商品经济繁荣 D.私营手工业发展快

【分析】本题考查司母戊鼎的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】根据材料“商后期的司母戊鼎至少需要1000千克以上的原料,且需要大约二三百名工匠的密切配合才能铸造完成”及所学可知,司母戊鼎形制巨大,雄伟庄严,工艺精巧,体现了当时高超的青铜铸造水平,B项正确;材料与冶铁技术无关,排除A项;材料未涉及商品经济繁荣的相关信息,排除C项;材料与私营手工业的发展无关,不符合史实,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,理解司母戊鼎的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

11.(2024 瑞安市二模)有关青铜器失蜡法铸造工艺在《唐会要》中始见记载,以前西方学者认为中国地区所用的失蜡法来自于印度等国。河南云纹铜禁的发现将中国此工艺的历史向前推进了1100年,成为反驳此言论的最有力证据。由此可见( )

A.中华文明积极与其他文明交流融合

B.春秋时期王室衰微、争霸战争不断

C.春秋时期中国的青铜铸造技术先进

D.青铜器失蜡法铸造工艺始创于中国

【分析】本题考查青铜器的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】根据材料“河南云纹铜禁的发现将中国此工艺的历史向前推进了1100年,成为反驳此言论的最有力证据。”可知,河南云纹铜禁的发现证明了青铜器失蜡法铸造工艺始创于中国,D项正确;材料未涉及中华文明积极与其他文明交流融合的相关信息,排除A项;“春秋时期王室衰微、争霸战争不断”与题干信息无关,排除B项;材料未涉及春秋时期中国的青铜铸造技术先进的相关信息,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查学生准确识记青铜器的相关内容,有助于培养学生的史料实证素养。

12.(2024 铁西区期末)殷墟遗址先后出土了10万余片刻有文字的甲骨,记载内容涉及祭祀、战争、风雨、天象、农业等。甲骨上刻的是我国已发现的年代最早、体系较为完整的文字,该文字是( )

A.甲骨文 B.陶文 C.小篆 D.隶书

【分析】根据材料,结合甲骨文的相关知识推断出答案。

【解答】依所学可知,甲骨文,是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,A项正确。陶文是古人在陶器上刻画的文字符号,较有名的如半坡陶符、丁公陶文、高邮陶文等,多数出现在原始社会时期,排除B项。小篆,秦始皇统一六国后,创制的统一文字的汉字书写形式,排除C项。隶书是汉字的一种字体,创于秦朝,排除D项。

故选:A。

【点评】本题主要考查了甲骨文的考点。考查了学生对历史基础知识的熟练掌握。

13.(2024 德城区一模)“一部殷墟发掘史,半部中国考古史”。“殷墟”发掘有助于研究( )

A.中国文字的形成和发展历史

B.分封制的发展

C.玉米、甘薯、马铃薯等的引进

D.农耕文明的起源

【分析】本题考查了文字的演变,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】殷墟是中国商朝后期都城遗址,位于河南省安阳市。20世纪初,殷墟因发掘甲骨文而闻名于世,先后出土有字甲骨约15万片。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。“殷墟”发掘有助于研究中国文字的形成和发展历史,A项正确;分封制是西周时期的制度,与商朝无关,排除B项;明代,原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯等开始传入中国,排除C项;农耕文明的起源是在原始社会,与题干涉及的商朝不符,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查阅读材料分析材料和调用所学知识解决问题的能力,关键是要抓住材料中的关键信息和所学知识进行作答。

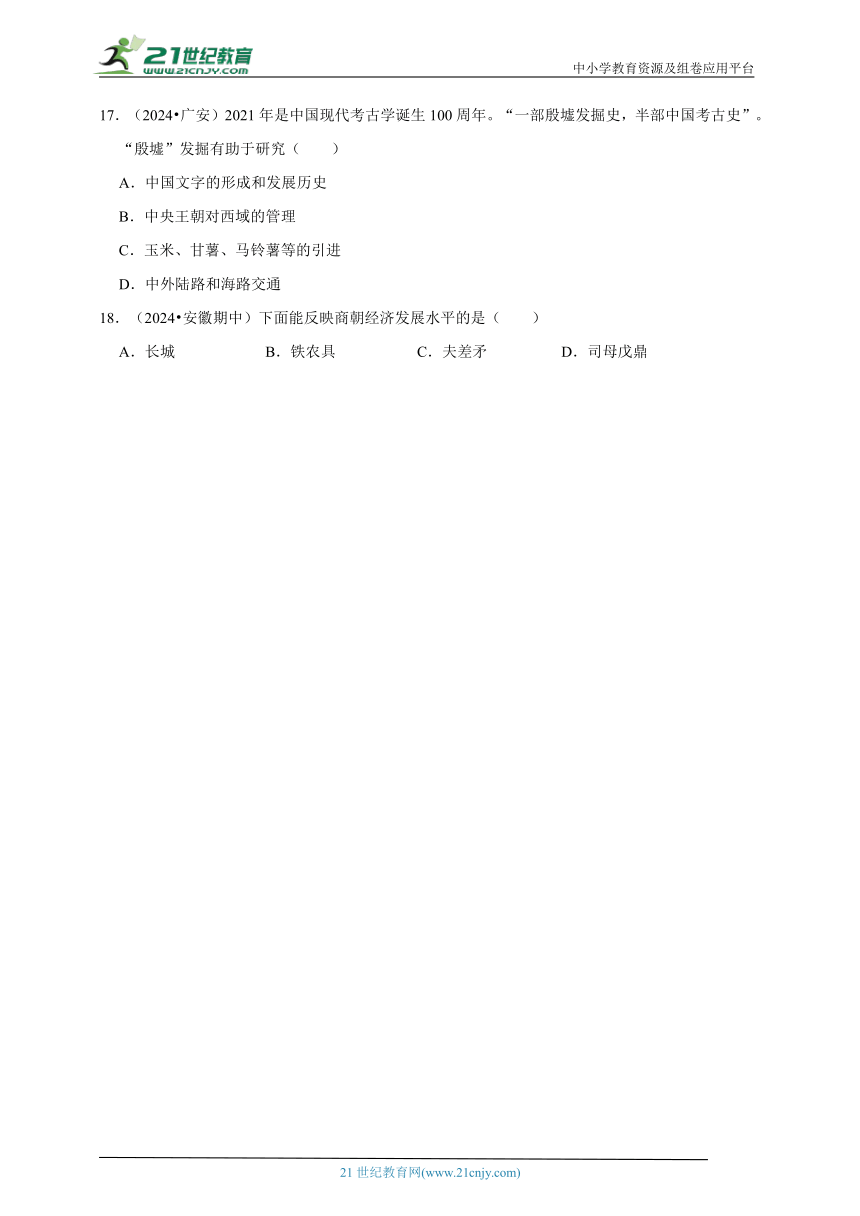

14.(2024 沂水县期末)数千年前,中国古人以追求极致、追求品质的工匠精神,铸就了一件件夺目璀璨的绝世青铜器。迄今世界上出土的最重的青铜器是( )

A. 青铜面具 B. 四羊方尊

C. 司母戊鼎 D. 利簋

【分析】根据材料中“最重的青铜器”等信息,结合所学知识得出答案。

【解答】.根据材料中“世界上出土的最重的青铜器”等信息,结合所学可知,司母戊鼎是商后期(约前十四世纪至前十一世纪)铸品,高133厘米、口长110厘米、口宽79厘米,重832.84千克,是已知中国古代最重的青铜器,代表高度发达的商代青铜文化,C项正确。青铜面具宽131cm,高71cm,深66cm,重131斤,不是最重的青铜器,排除A项。四羊方尊每边边长为52.4厘米,高58.3厘米,重量34.5千克,排除B项。利簋,又名“武王征商簋”,1976年出土于陕西临潼县零口镇,收藏于中国国家博物馆。利簋通高28厘米,口径22厘米,重7.95千克,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查了商周时期的青铜器。注重对学生基础知识的考查。

15.(2024 昭化区二模)商周时期的工匠已准确地掌握了铜、锡、铅的比例,采用“泥范铸造法”,经过制模、雕刻纹饰、翻制泥范、高温焙烧、浇注液态金属、加工修整等工艺制成不同用途的器具。材料反映的是( )

A.青铜器的制作工艺 B.铁农具的制造流程

C.造纸术的改进方法 D.印刷术的排版工序

【分析】本题考查青铜器的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.根据材料“经过制模、雕刻纹饰、翻制泥范、高温焙烧、浇注液态金属、加工修整等工艺制成不同用途的器具”可知,题干描述的是商周时期铸造青铜器的工艺流程,A项正确。

B.材料未涉及铁农具的相关信息,排除B。

C.东汉蔡伦改进了造纸术,排除C。

D.材料未涉及印刷术的相关信息,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查学生准确识记青铜器的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

16.(2024 乳源县三模)“头”是会意字,甲骨文的“买”下部像个贝壳,会以网捞取贝之意。据墓葬考古发现,商周时期人们以一种特定的海贝为货币,用于商品交换。据此可以了解商朝( )

A.科技发展水平 B.法制建设情况

C.手工业发展水平 D.市场交易秩序

【分析】本题主要考查商朝的市场交易秩序的相关史实。识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】据“商周时期人们以一种特定的海贝为货币,用于商品交换”可知,商朝使用货币进行商品交换,可以了解商朝市场交易秩序,D项符合题意;海贝属于商品交换,不是科技发展水平、法制度建设以及手工业发展水平,排除ABC项。

故选:D。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记商朝的市场交易秩序的相关史实。

17.(2024 广安)2021年是中国现代考古学诞生100周年。“一部殷墟发掘史,半部中国考古史”。“殷墟”发掘有助于研究( )

A.中国文字的形成和发展历史

B.中央王朝对西域的管理

C.玉米、甘薯、马铃薯等的引进

D.中外陆路和海路交通

【分析】本题主要考查“殷墟”的相关史实。重点掌握中国文字的形成和发展历史的相关史实。

【解答】据所学知识可知,殷墟是中国商朝后期都城遗址,位于河南省安阳市。20世纪初,殷墟因发掘甲骨文而闻名于世,先后出土有字甲骨约15万片。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。“殷墟”发掘有助于研究中国文字的形成和发展历史,选项A符合题意。中央王朝对西域的管理开始于西汉;玉米、甘薯、马铃薯等的引进出现在明朝;中外陆路和海路交通与题干无关。选项BCD不符合题意,排除。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记“殷墟”的相关史实。

18.(2024 安徽期中)下面能反映商朝经济发展水平的是( )

A.长城 B.铁农具 C.夫差矛 D.司母戊鼎

【分析】本题主要考查能反映商朝经济发展水平的青铜器的相关史实,重点掌握司母戊鼎的相关史实。

【解答】商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物,大型的青铜器逐渐增多,如:司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器。题干选项中能反映商朝经济发展水平的是司母戊鼎,D项正确;长城修建于秦朝和明朝,排除A项;铁农具出现在春秋战国时期,排除B项;夫差矛是春秋末期吴国使用兵器,排除C项。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记能反映商朝经济发展水平的青铜器的相关史实。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

新课预习衔接 春秋时期

一.选择题(共18小题)

1.(2024 泗阳县期末)我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了( )

A.青铜器适用范围广泛

B.青铜器主要用于食器

C.青铜器的类型和数量成为权力和等级的象征

D.青铜工艺水平高超

2.(2024 东莞市期末)如图是汉字“鱼”字演变的简单历程,据此可知( )

甲骨文 周代金文 小篆 隶书 楷书

A.汉字是我国唯一文字 B.汉字的演变由简到繁

C.汉字的发展一脉相承 D.汉字部来源于象形字

3.(2024 姑苏区期末)1899年,王懿荣在购买的中药“龙骨”上发现了古文字。经研究,这些刻在龟甲、兽骨上的文字就是商代的文字。这种文字因书写材料而被称为( )

A.甲骨文 B.金文 C.简帛文 D.篆文

4.(2024 安新县期中)近年来,河南安阳殷墟考古发掘工作持续推进,殷墟外围区域有多项新发现,辛店铸铜遗址发现商代晚期铸铜作坊7处、房址10余处、墓葬近百座,出土“戈”字铭文器物。这里的“器物”属于( )

A.石器 B.骨器 C.青铜器 D.铁器

5.(2024 临颍县期中)精美的历史文物蕴含着丰富的历史信息。下列文物体现的是( )

A.商周时期的文明成就 B.春秋时期农业发展

C.战国时期变革 D.早期先民的农具

6.(2024 岳阳)原始史料是指接近或直接在历史发生当时所产生、能够较直接作为历史根据的史料。据此,下列属于原始史料的是( )

A.桃园三结义的故事 B.司母戊鼎

C.电视剧《康熙王朝》 D.《西游记》

7.(2024 余江区一模)“商代晚期的青铜浇铸技术极其高超,说冠绝全球也不算为过。”能体现商代青铜铸造工艺的是( )

A.中国最早的铜刀 B.司母戊鼎

C.越王勾践剑 D.宴乐渔猎纹壶

8.(2024 上虞区二模)从2013年起,三星堆两次入选中华文明探源工程。在三星堆的出土文物中,青铜尊、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,青铜人像、金面具、金杖等又彰显出古蜀文明的异彩纷呈。三星堆遗址见证了( )

A.古蜀文明超越中原文明

B.中华文明多元一体特征

C.华夏认同观念逐步形成

D.早期国家注重祭祀仪式

9.(2024 仁化县校级期末)在中华民族的血脉中,一直流淌着“工匠精神”,四羊方尊堪称绝世精品。该文物反映了( )

A.商周青铜铸造发达 B.春秋时期农业的发展

C.商周制瓷业的发展 D.春秋时期手工业发展

10.(2024 商城县二模)经研究考证,商后期的司母戊鼎至少需要1000千克以上的原料,且需要大约二三百名工匠的密切配合才能铸造完成。这说明商朝( )

A.冶铁技术发达 B.青铜铸造水平高超

C.商品经济繁荣 D.私营手工业发展快

11.(2024 瑞安市二模)有关青铜器失蜡法铸造工艺在《唐会要》中始见记载,以前西方学者认为中国地区所用的失蜡法来自于印度等国。河南云纹铜禁的发现将中国此工艺的历史向前推进了1100年,成为反驳此言论的最有力证据。由此可见( )

A.中华文明积极与其他文明交流融合

B.春秋时期王室衰微、争霸战争不断

C.春秋时期中国的青铜铸造技术先进

D.青铜器失蜡法铸造工艺始创于中国

12.(2024 铁西区期末)殷墟遗址先后出土了10万余片刻有文字的甲骨,记载内容涉及祭祀、战争、风雨、天象、农业等。甲骨上刻的是我国已发现的年代最早、体系较为完整的文字,该文字是( )

A.甲骨文 B.陶文 C.小篆 D.隶书

13.(2024 德城区一模)“一部殷墟发掘史,半部中国考古史”。“殷墟”发掘有助于研究( )

A.中国文字的形成和发展历史

B.分封制的发展

C.玉米、甘薯、马铃薯等的引进

D.农耕文明的起源

14.(2024 沂水县期末)数千年前,中国古人以追求极致、追求品质的工匠精神,铸就了一件件夺目璀璨的绝世青铜器。迄今世界上出土的最重的青铜器是( )

A. 青铜面具 B. 四羊方尊

C. 司母戊鼎 D. 利簋

15.(2024 昭化区二模)商周时期的工匠已准确地掌握了铜、锡、铅的比例,采用“泥范铸造法”,经过制模、雕刻纹饰、翻制泥范、高温焙烧、浇注液态金属、加工修整等工艺制成不同用途的器具。材料反映的是( )

A.青铜器的制作工艺 B.铁农具的制造流程

C.造纸术的改进方法 D.印刷术的排版工序

16.(2024 乳源县三模)“头”是会意字,甲骨文的“买”下部像个贝壳,会以网捞取贝之意。据墓葬考古发现,商周时期人们以一种特定的海贝为货币,用于商品交换。据此可以了解商朝( )

A.科技发展水平 B.法制建设情况

C.手工业发展水平 D.市场交易秩序

17.(2024 广安)2021年是中国现代考古学诞生100周年。“一部殷墟发掘史,半部中国考古史”。“殷墟”发掘有助于研究( )

A.中国文字的形成和发展历史

B.中央王朝对西域的管理

C.玉米、甘薯、马铃薯等的引进

D.中外陆路和海路交通

18.(2024 安徽期中)下面能反映商朝经济发展水平的是( )

A.长城 B.铁农具 C.夫差矛 D.司母戊鼎

新课预习衔接 春秋时期

参考答案与试题解析

一.选择题(共18小题)

1.(2024 泗阳县期末)我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了( )

A.青铜器适用范围广泛

B.青铜器主要用于食器

C.青铜器的类型和数量成为权力和等级的象征

D.青铜工艺水平高超

【分析】本题主要考查青铜器的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】在原始社会末期,我国已出现青铜器。商朝以后,青铜器的数量增多,种类逐渐丰富,主要用于饮食、祭祀和军事等方面,功能也由食器等发展到礼器,成为王公贵族象征身份地位乃至国家权力的代表性器物,礼器的类型和数量反映了权力的大小和严格的等级界限。我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了青铜器的类型和数量成为权力和等级的象征。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解与识记青铜器的相关史实。

2.(2024 东莞市期末)如图是汉字“鱼”字演变的简单历程,据此可知( )

甲骨文 周代金文 小篆 隶书 楷书

A.汉字是我国唯一文字 B.汉字的演变由简到繁

C.汉字的发展一脉相承 D.汉字部来源于象形字

【分析】本题由汉字“鱼”字演变的简单历程入手,考查有关文字演变的知识的理解。

【解答】由汉字“鱼”字演变的简单历程可以看出,汉字的演变由繁到简,并且前后字形有密切联系,一脉相承。ABD描述都不正确。

故选:C。

【点评】本题旨在由汉字“鱼”字演变的简单历程考查学生对有关文字演变的知识的理解掌握。排除法也可解答本题。

3.(2024 姑苏区期末)1899年,王懿荣在购买的中药“龙骨”上发现了古文字。经研究,这些刻在龟甲、兽骨上的文字就是商代的文字。这种文字因书写材料而被称为( )

A.甲骨文 B.金文 C.简帛文 D.篆文

【分析】本题考查中国古代的文字,学生根据题干信息和所学知识进行解答即可。

【解答】A.根据题干信息“经研究,这些刻在龟甲、兽骨上的文字就是商代的文字”可知是甲骨文,故A正确;

B.根据所学知识可知,金文是刻在青铜器上的文字,故B错误;

C.根据所学知识可知,简帛文的书写载体是竹简和帛,故C错误;

D.根据所学知识可知,商代时期未出现篆文,篆文产生于春秋战国时期,流行于秦朝,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查学生对中国古代文字的认识,题相对简单,学生根据所学知识就可进行解答。

4.(2024 安新县期中)近年来,河南安阳殷墟考古发掘工作持续推进,殷墟外围区域有多项新发现,辛店铸铜遗址发现商代晚期铸铜作坊7处、房址10余处、墓葬近百座,出土“戈”字铭文器物。这里的“器物”属于( )

A.石器 B.骨器 C.青铜器 D.铁器

【分析】本题考查青铜器的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】由材料“辛店铸铜遗址发现商代晚期铸铜作坊7处、房址10余处、墓葬近百座,出土‘戈’字铭文器物”可知,铸铜作坊中出土的器物属于青铜器,殷墟是商朝后期的都城遗址,商朝是青铜铸造非常繁盛的时期,C项符合题意;石器和骨器主是在原始社会使用的生产工具,排除AB两项;铁器出现于春秋晚期,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查学生的识记和分析能力,掌握青铜器的发展历程及青铜器的代表性器物。

5.(2024 临颍县期中)精美的历史文物蕴含着丰富的历史信息。下列文物体现的是( )

A.商周时期的文明成就 B.春秋时期农业发展

C.战国时期变革 D.早期先民的农具

【分析】本题主要考查青铜器的相关知识。解题关键在于对基础知识的掌握和材料的正确解读。

【解答】据材料“利簋”“四羊方尊”“司母戊鼎”结合所学知识可知,涉及的都是商周时期的青铜器,商周时期青铜器种类丰富,数量众多,制作工艺高超,商周时期是我国青铜器制造的鼎盛时期,A项正确;春秋时期农业发展的主要表现是铁制农具和牛耕的使用和推广,排除B项;战国时期的社会变革,经济上是铁制工具和牛耕的使用和推广,政局上是诸侯国之间兼并战争连绵不断,为了富国强兵,各诸侯国废除旧制度,确立新的政治经济秩序,与青铜器无关,排除C项;早期先民的农具主要是石器,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查学生的识记能力和分析材料的能力。理解和识记青铜器的相关史实。

6.(2024 岳阳)原始史料是指接近或直接在历史发生当时所产生、能够较直接作为历史根据的史料。据此,下列属于原始史料的是( )

A.桃园三结义的故事 B.司母戊鼎

C.电视剧《康熙王朝》 D.《西游记》

【分析】本题考查不同史料的价值,掌握基础知识。

【解答】A.“桃园三结义的故事”具有明显的文学色彩,不属于原始史料,排除A。

B.据材料“原始史料是指接近或直接在历史发生当时所产生、能够较直接作为历史根据的史料。”及所学可知,司母戊鼎属于商朝时期的实物史料,能够较直接作为历史根据的史料,故B正确。

C.“电视剧《康熙王朝》”属于影视剧,不是原始史料,排除C。

D.《西游记》属于神魔小说,不属于原始史料,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查学生调动运用所学知识,准确识记不同史料的价值,有助于培养学生的历史解释素养。

7.(2024 余江区一模)“商代晚期的青铜浇铸技术极其高超,说冠绝全球也不算为过。”能体现商代青铜铸造工艺的是( )

A.中国最早的铜刀 B.司母戊鼎

C.越王勾践剑 D.宴乐渔猎纹壶

【分析】本题主要考查能体现商代青铜铸造工艺的青铜器的相关史实。重点掌握司母戊鼎的相关史实。

【解答】青铜器出现在原始社会末期,夏朝时种类逐渐增多.商朝是青铜文化的灿烂时期,当时著名的青铜器有司母戊鼎、四羊方尊等.商周时期,青铜器的铸造有了进步,如:生产规模大,技艺水平高;分工细致;种类繁多,不仅有实用的功能,还具有高超的艺术价值.司母戊鼎能体现商代青铜铸造工艺,选项B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生读图识图的能力和准确识记历史知识的能力.理解并识记司母戊鼎的相关史实。

8.(2024 上虞区二模)从2013年起,三星堆两次入选中华文明探源工程。在三星堆的出土文物中,青铜尊、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,青铜人像、金面具、金杖等又彰显出古蜀文明的异彩纷呈。三星堆遗址见证了( )

A.古蜀文明超越中原文明

B.中华文明多元一体特征

C.华夏认同观念逐步形成

D.早期国家注重祭祀仪式

【分析】本题考查了中华文明成就,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据“在三星堆的出土文物中,青铜尊、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,青铜人像、金面具、金杖等又彰显出古蜀文明的异彩纷呈”和所学知识可知,在三星堆出土的文物中,既有其他地区的文明特色,也保留了自身区域文化的特点。由此可知,中国的原始文明具有多元性,且这些多元文化共同构成了中华文明的整体,故中华文明具有多元一体的特征,B项正确;材料未对古蜀文明和中原文明进行对比,无法得出古蜀文明已超越中原文明,排除A项;华夏认同是指对中国文化、中华民族和中国传统价值观的认同和归属感,材料未涉及相关内容,排除C项;材料和早期国家注重祭祀仪式无关,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了中华文明成就,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.(2024 仁化县校级期末)在中华民族的血脉中,一直流淌着“工匠精神”,四羊方尊堪称绝世精品。该文物反映了( )

A.商周青铜铸造发达 B.春秋时期农业的发展

C.商周制瓷业的发展 D.春秋时期手工业发展

【分析】本题考查四羊方尊的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.根据所学可知,四羊方尊是商朝晚期青铜礼器,祭祀用品。其造型独特、工艺精美,是中国仍存商代青铜方尊中最大的一件,被史学界称为“臻于极致的青铜典范”,体现了商代青铜铸造业的发达,A项正确。

B.材料信息与春秋时期农业的发展无关,排除B。

C.材料与商周制瓷业的发展无关,排除C。

D.材料未涉及春秋时期手工业的发展信息,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记四羊方尊的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

10.(2024 商城县二模)经研究考证,商后期的司母戊鼎至少需要1000千克以上的原料,且需要大约二三百名工匠的密切配合才能铸造完成。这说明商朝( )

A.冶铁技术发达 B.青铜铸造水平高超

C.商品经济繁荣 D.私营手工业发展快

【分析】本题考查司母戊鼎的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】根据材料“商后期的司母戊鼎至少需要1000千克以上的原料,且需要大约二三百名工匠的密切配合才能铸造完成”及所学可知,司母戊鼎形制巨大,雄伟庄严,工艺精巧,体现了当时高超的青铜铸造水平,B项正确;材料与冶铁技术无关,排除A项;材料未涉及商品经济繁荣的相关信息,排除C项;材料与私营手工业的发展无关,不符合史实,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,理解司母戊鼎的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

11.(2024 瑞安市二模)有关青铜器失蜡法铸造工艺在《唐会要》中始见记载,以前西方学者认为中国地区所用的失蜡法来自于印度等国。河南云纹铜禁的发现将中国此工艺的历史向前推进了1100年,成为反驳此言论的最有力证据。由此可见( )

A.中华文明积极与其他文明交流融合

B.春秋时期王室衰微、争霸战争不断

C.春秋时期中国的青铜铸造技术先进

D.青铜器失蜡法铸造工艺始创于中国

【分析】本题考查青铜器的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】根据材料“河南云纹铜禁的发现将中国此工艺的历史向前推进了1100年,成为反驳此言论的最有力证据。”可知,河南云纹铜禁的发现证明了青铜器失蜡法铸造工艺始创于中国,D项正确;材料未涉及中华文明积极与其他文明交流融合的相关信息,排除A项;“春秋时期王室衰微、争霸战争不断”与题干信息无关,排除B项;材料未涉及春秋时期中国的青铜铸造技术先进的相关信息,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查学生准确识记青铜器的相关内容,有助于培养学生的史料实证素养。

12.(2024 铁西区期末)殷墟遗址先后出土了10万余片刻有文字的甲骨,记载内容涉及祭祀、战争、风雨、天象、农业等。甲骨上刻的是我国已发现的年代最早、体系较为完整的文字,该文字是( )

A.甲骨文 B.陶文 C.小篆 D.隶书

【分析】根据材料,结合甲骨文的相关知识推断出答案。

【解答】依所学可知,甲骨文,是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,A项正确。陶文是古人在陶器上刻画的文字符号,较有名的如半坡陶符、丁公陶文、高邮陶文等,多数出现在原始社会时期,排除B项。小篆,秦始皇统一六国后,创制的统一文字的汉字书写形式,排除C项。隶书是汉字的一种字体,创于秦朝,排除D项。

故选:A。

【点评】本题主要考查了甲骨文的考点。考查了学生对历史基础知识的熟练掌握。

13.(2024 德城区一模)“一部殷墟发掘史,半部中国考古史”。“殷墟”发掘有助于研究( )

A.中国文字的形成和发展历史

B.分封制的发展

C.玉米、甘薯、马铃薯等的引进

D.农耕文明的起源

【分析】本题考查了文字的演变,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】殷墟是中国商朝后期都城遗址,位于河南省安阳市。20世纪初,殷墟因发掘甲骨文而闻名于世,先后出土有字甲骨约15万片。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。“殷墟”发掘有助于研究中国文字的形成和发展历史,A项正确;分封制是西周时期的制度,与商朝无关,排除B项;明代,原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯等开始传入中国,排除C项;农耕文明的起源是在原始社会,与题干涉及的商朝不符,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查阅读材料分析材料和调用所学知识解决问题的能力,关键是要抓住材料中的关键信息和所学知识进行作答。

14.(2024 沂水县期末)数千年前,中国古人以追求极致、追求品质的工匠精神,铸就了一件件夺目璀璨的绝世青铜器。迄今世界上出土的最重的青铜器是( )

A. 青铜面具 B. 四羊方尊

C. 司母戊鼎 D. 利簋

【分析】根据材料中“最重的青铜器”等信息,结合所学知识得出答案。

【解答】.根据材料中“世界上出土的最重的青铜器”等信息,结合所学可知,司母戊鼎是商后期(约前十四世纪至前十一世纪)铸品,高133厘米、口长110厘米、口宽79厘米,重832.84千克,是已知中国古代最重的青铜器,代表高度发达的商代青铜文化,C项正确。青铜面具宽131cm,高71cm,深66cm,重131斤,不是最重的青铜器,排除A项。四羊方尊每边边长为52.4厘米,高58.3厘米,重量34.5千克,排除B项。利簋,又名“武王征商簋”,1976年出土于陕西临潼县零口镇,收藏于中国国家博物馆。利簋通高28厘米,口径22厘米,重7.95千克,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查了商周时期的青铜器。注重对学生基础知识的考查。

15.(2024 昭化区二模)商周时期的工匠已准确地掌握了铜、锡、铅的比例,采用“泥范铸造法”,经过制模、雕刻纹饰、翻制泥范、高温焙烧、浇注液态金属、加工修整等工艺制成不同用途的器具。材料反映的是( )

A.青铜器的制作工艺 B.铁农具的制造流程

C.造纸术的改进方法 D.印刷术的排版工序

【分析】本题考查青铜器的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.根据材料“经过制模、雕刻纹饰、翻制泥范、高温焙烧、浇注液态金属、加工修整等工艺制成不同用途的器具”可知,题干描述的是商周时期铸造青铜器的工艺流程,A项正确。

B.材料未涉及铁农具的相关信息,排除B。

C.东汉蔡伦改进了造纸术,排除C。

D.材料未涉及印刷术的相关信息,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查学生准确识记青铜器的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

16.(2024 乳源县三模)“头”是会意字,甲骨文的“买”下部像个贝壳,会以网捞取贝之意。据墓葬考古发现,商周时期人们以一种特定的海贝为货币,用于商品交换。据此可以了解商朝( )

A.科技发展水平 B.法制建设情况

C.手工业发展水平 D.市场交易秩序

【分析】本题主要考查商朝的市场交易秩序的相关史实。识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】据“商周时期人们以一种特定的海贝为货币,用于商品交换”可知,商朝使用货币进行商品交换,可以了解商朝市场交易秩序,D项符合题意;海贝属于商品交换,不是科技发展水平、法制度建设以及手工业发展水平,排除ABC项。

故选:D。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记商朝的市场交易秩序的相关史实。

17.(2024 广安)2021年是中国现代考古学诞生100周年。“一部殷墟发掘史,半部中国考古史”。“殷墟”发掘有助于研究( )

A.中国文字的形成和发展历史

B.中央王朝对西域的管理

C.玉米、甘薯、马铃薯等的引进

D.中外陆路和海路交通

【分析】本题主要考查“殷墟”的相关史实。重点掌握中国文字的形成和发展历史的相关史实。

【解答】据所学知识可知,殷墟是中国商朝后期都城遗址,位于河南省安阳市。20世纪初,殷墟因发掘甲骨文而闻名于世,先后出土有字甲骨约15万片。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。“殷墟”发掘有助于研究中国文字的形成和发展历史,选项A符合题意。中央王朝对西域的管理开始于西汉;玉米、甘薯、马铃薯等的引进出现在明朝;中外陆路和海路交通与题干无关。选项BCD不符合题意,排除。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记“殷墟”的相关史实。

18.(2024 安徽期中)下面能反映商朝经济发展水平的是( )

A.长城 B.铁农具 C.夫差矛 D.司母戊鼎

【分析】本题主要考查能反映商朝经济发展水平的青铜器的相关史实,重点掌握司母戊鼎的相关史实。

【解答】商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物,大型的青铜器逐渐增多,如:司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器。题干选项中能反映商朝经济发展水平的是司母戊鼎,D项正确;长城修建于秦朝和明朝,排除A项;铁农具出现在春秋战国时期,排除B项;夫差矛是春秋末期吴国使用兵器,排除C项。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记能反映商朝经济发展水平的青铜器的相关史实。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史