第二单元第6课 戊戌变法(预习衔接.含解析)-2025-2026学年八年级上册历史统编版(2024)

文档属性

| 名称 | 第二单元第6课 戊戌变法(预习衔接.含解析)-2025-2026学年八年级上册历史统编版(2024) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 66.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 17:48:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新课预习衔接 戊戌变法

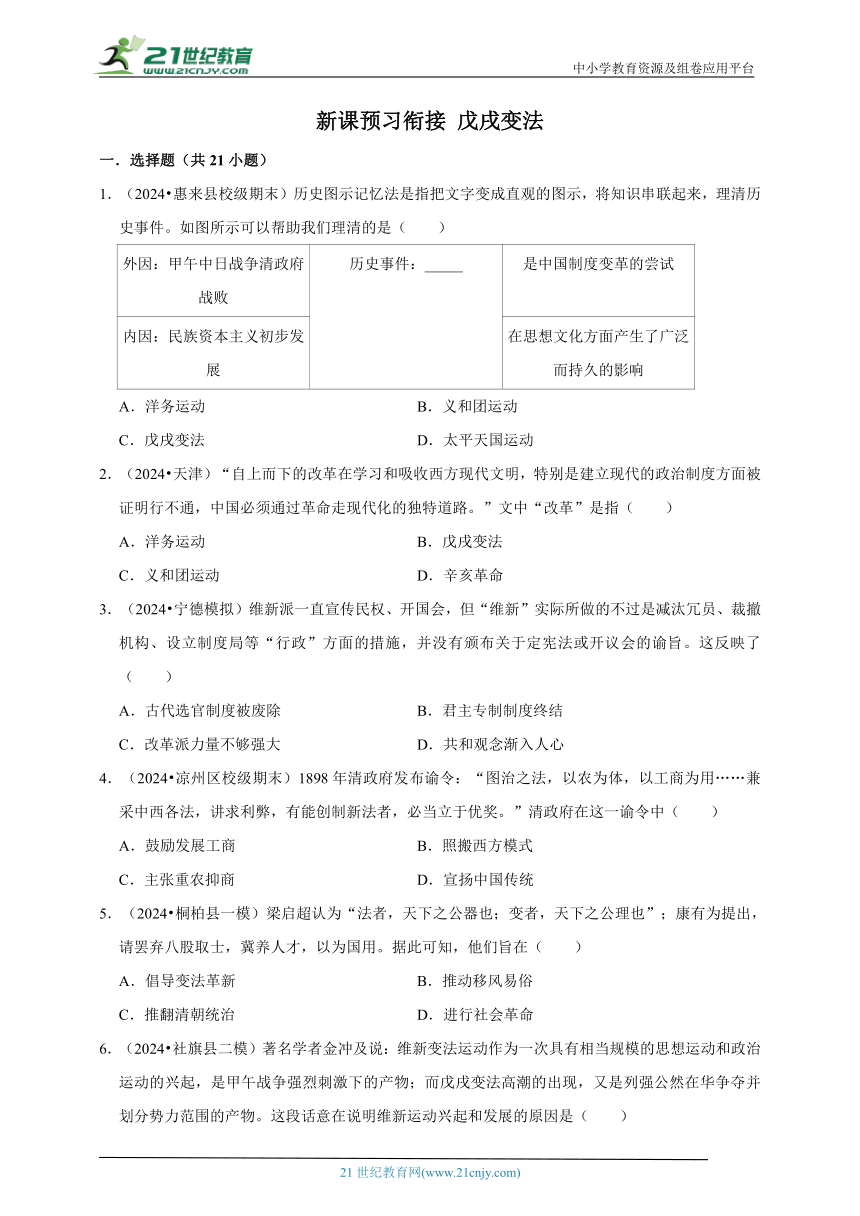

一.选择题(共21小题)

1.(2024 惠来县校级期末)历史图示记忆法是指把文字变成直观的图示,将知识串联起来,理清历史事件。如图所示可以帮助我们理清的是( )

外因:甲午中日战争清政府战败 历史事件:_____ 是中国制度变革的尝试

内因:民族资本主义初步发展 在思想文化方面产生了广泛而持久的影响

A.洋务运动 B.义和团运动

C.戊戌变法 D.太平天国运动

2.(2024 天津)“自上而下的改革在学习和吸收西方现代文明,特别是建立现代的政治制度方面被证明行不通,中国必须通过革命走现代化的独特道路。”文中“改革”是指( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.义和团运动 D.辛亥革命

3.(2024 宁德模拟)维新派一直宣传民权、开国会,但“维新”实际所做的不过是减汰冗员、裁撤机构、设立制度局等“行政”方面的措施,并没有颁布关于定宪法或开议会的谕旨。这反映了( )

A.古代选官制度被废除 B.君主专制制度终结

C.改革派力量不够强大 D.共和观念渐入人心

4.(2024 凉州区校级期末)1898年清政府发布谕令:“图治之法,以农为体,以工商为用……兼采中西各法,讲求利弊,有能创制新法者,必当立于优奖。”清政府在这一谕令中( )

A.鼓励发展工商 B.照搬西方模式

C.主张重农抑商 D.宣扬中国传统

5.(2024 桐柏县一模)梁启超认为“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”;康有为提出,请罢弃八股取士,冀养人才,以为国用。据此可知,他们旨在( )

A.倡导变法革新 B.推动移风易俗

C.推翻清朝统治 D.进行社会革命

6.(2024 社旗县二模)著名学者金冲及说:维新变法运动作为一次具有相当规模的思想运动和政治运动的兴起,是甲午战争强烈刺激下的产物;而戊戌变法高潮的出现,又是列强公然在华争夺并划分势力范围的产物。这段话意在说明维新运动兴起和发展的原因是( )

A.民族资本主义的发展 B.光绪皇帝的支持

C.康梁等人的大力宣传 D.民族危机的加剧

7.(2024 沁水县二模)某中学历史社团的同学们在排练课本剧,如表是他们的剧本(部分)。剧本中的台词符合史实的是( )

旁白:1906年,北京城一茶馆里有四位中国人正在聊天。 小王:我参加过辛亥革命。 小李:我家现在住在东交民巷。 小张:我参加过公车上书。 小孙:我正在准备科举考试。

A.小王 B.小李 C.小张 D.小孙

8.(2024 庐江县一模)“处四强邻之中而为中国,岌岌哉!”“普鲁士有强国之会,遂报法仇:日本有尊攘之徒,用成维新”“凡百君子,岂能无沦胥非类之悲乎!”上述言论最有可能出自( )

A.左宗棠 B.康有为 C.孙中山 D.陈独秀

9.(2024 淅川县二模)有学者指出:“戊戌变法的失败,使立宪派的梦想破灭,越来越多的人认识到只有革命才能实现政治变革。”该学者强调此事件( )

A.起到思想启蒙作用 B.巩固了清朝的统治

C.推动近代革命探索 D.实现社会风气转变

10.(2024 市南区期末)戊戌政变后,因支持维新变法而被革职充军新疆的总理各国事务衙门大臣张荫桓,在路过直隶省城保定时,“两市观者万数,咸呼曰‘看大奸臣’或有甚其词者,曰:……何如杀却,岂不省事?’舆论纷纭,异口同声”。此现象说明( )

A.变法危害了广大百姓利益

B.总理衙门出卖了国家利益

C.变法缺乏广泛的群众基础

D.广大百姓痛恨变法者

11.(2024 商河县期末)制作学习卡片是学习历史的一种基本方法。下边这张学习卡片记录的历史事件是( )

时间:1898年6月到9月 人物:光绪帝、康有为、梁启超 内容:改革政府机构;鼓励私人兴办工矿企业……

A.虎门销烟 B.洋务运动 C.公车上书 D.百日维新

12.(2024 大余县校级一模)如表是某同学关于某个历史事件的笔记,他正在学习的是( )

背景 民族危机加深

内容 学习君主立宪

影响 促进思想启发

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.辛亥革命 D.新文化运动

13.(2024 绵阳)“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自谭嗣同始!”下列与之相关的历史事件是( )

A.洋务运动 B.百日维新

C.辛亥革命 D.新文化运动

14.(2024 福州模拟)戊戌时期,维新派曾提倡白话文和“小说界革命”;维新运动失败后,白话报刊更多地出现,白话文得到更好的提倡和使用。据此可知,戊戌变法运动( )

A.改变了近代中国社会性质

B.废除了封建君主专制体制

C.宣传了民主共和的新思想

D.为文学革命提供了条件

15.(2024 化州市一模)马立诚在《历史的拐点》一书中说:“维新派得到起草诏书的权力,而保守派掌握军政实权”。这表明( )

A.维新派掌握最高领导权

B.变法遭遇强大阻力

C.维新派与顽固派分权制衡

D.变法导致国家分裂

16.(2024 六安模拟)维新派对中华民族的愚昧落后深为忧虑,但却不为民愚而悲观失望。在他们看来,中国之所以人才乏绝,并不是“天之不生才也”,而是“教之道未尽也”。维新派这一思想( )

A.直接导致了科举制的废除

B.有利于近代中国教育改革

C.推动思想解放潮流的出现

D.奠定了新文化运动的基础

17.(2024 和平区一模)“维新变法运动在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案……倡导博爱、平等、自由、人权、这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心……”。这里强调的是戊戌变法( )

A.开启了近代化的历程

B.起了思想启蒙的作用

C.使民主共和深入人心

D.是空前的思想大解放运动

18.(2024 禹州市二模)洋务运动以后,以严复为首的早期维新派人士逐步意识到振兴工商业是国家富强之道、立国之本。康有为也主张通过发展商业,促进民富,进而推动国强。实业家张謇也提出“富民强国之本,实在于工”。材料旨在说明戊戌变法( )

A.挽救了清政府统治危机

B.客观上加速了自然经济解体

C.推动了救国方式的探索

D.促进了民族工业的蓬勃发展

19.(2024 河西区模拟)戊戌维新时期,维新派在上海创办的影响较大的报刊是( )

A.《时务报》 B.《国闻报》

C.《湘报》 D.《万国公报》

20.(2024 广东)1895年,康有为上书痛陈,值此千年变局,“病症已变而犹用旧方”,未有不危者。为此,康有为开出的“新方”是( )

A.师夷长技 B.民主科学 C.变法图强 D.实业救国

21.(2024 昌平区二模)甲午中日战争的失败使先进的中国人认识到,单凭引进外国器物已不足以挽救民族危亡。于是谋求制度变革被提到议事日程上来。其反映的史事是( )

A.虎门销烟、金田起义 B.金田起义、护国战争

C.中法战争、百日维新 D.百日维新、辛亥革命

二.材料题(共1小题)

22.(2024 濮阳二模)下面是关于公车上书的研究,根据要求回答问题。

材料一:1899年康有为回忆“公车上书”时说:马关条约签订消息传到北京,我即令梁启超鼓动各省举人,上书拒和议。联合十八省举人,上万言书,都察院以光绪帝已经批准和约,无法挽回,拒绝收(万言书)。许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康有为自编年谱》等

材料二:近来,史学界对康有为的说法提出诸多质疑。茅海建教授详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》宫廷档案等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,上书或发电报上书次数达154次,人数超过2464人次。四月八日,即康有为所称‘拒收’其上书当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)材料一二中关于“公车上书”的史实叙述有什么不同?

(2)如果把材料一作为研究公车上书的资料,有什么局限性?

(3)我们认为材料二结论更可信为什么?

新课预习衔接 戊戌变法

参考答案与试题解析

一.选择题(共21小题)

1.(2024 惠来县校级期末)历史图示记忆法是指把文字变成直观的图示,将知识串联起来,理清历史事件。如图所示可以帮助我们理清的是( )

外因:甲午中日战争清政府战败 历史事件:_____ 是中国制度变革的尝试

内因:民族资本主义初步发展 在思想文化方面产生了广泛而持久的影响

A.洋务运动 B.义和团运动

C.戊戌变法 D.太平天国运动

【分析】本题考查戊戌变法,识记戊戌变法相关知识。

【解答】A.洋务运动学习的是西方的技术,排除A项。

B.义和团运动是农民起义,与材料无关,排除B项。

C.根据材料“甲午中日战争清政府战败”“是中国制度变革的尝试”结合所学可知,甲午中日战争的失败,使先进的中国人认识到,单凭引进外国器物已不足以挽救民族危亡。于是,谋求制度的变革被提到议事日程上来。戊戌变法就是制度变革的一次尝试,C项正确。

D.材料与太平天国运动无关,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查基础知识的掌握状况,熟记戊戌变法相关知识。

2.(2024 天津)“自上而下的改革在学习和吸收西方现代文明,特别是建立现代的政治制度方面被证明行不通,中国必须通过革命走现代化的独特道路。”文中“改革”是指( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.义和团运动 D.辛亥革命

【分析】本题考查了戊戌变法,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据题干“自上而下的改革在学习和吸收西方现代文明,特别是建立现代的政治制度方面被证明行不通”和所学知识可知,1898年,清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法,学习西方的君主立宪制,1898年是农历戊戌年,历史上称这次变法为“戊戌变法”。变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益。他们掌有实权,阻挠和破坏变法法令的贯彻。9月21日,慈禧太后等发动政变囚禁光绪帝搜捕维新人士废除变法诏令,变法以失败而告终,B项正确;洋务运动学习西方先进技术,而不是政治制度,排除A项;义和团运动是农民阶级领导的一次反帝爱国运动,不符合题意,排除C项;辛亥革命走革命道路,而不是改革,不符合题意,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了戊戌变法,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.(2024 宁德模拟)维新派一直宣传民权、开国会,但“维新”实际所做的不过是减汰冗员、裁撤机构、设立制度局等“行政”方面的措施,并没有颁布关于定宪法或开议会的谕旨。这反映了( )

A.古代选官制度被废除 B.君主专制制度终结

C.改革派力量不够强大 D.共和观念渐入人心

【分析】本题考查的是戊戌变法。掌握基础知识。

【解答】根据材料“实际所做的不过是减汰冗员、……并没有颁布关于定宪法或开议会的谕旨”并结合所学知识可知,维新派仅限于实行减汰冗员、裁撤机构、设立制度局等没有触及制度变革的措施,没有开展行民权、定宪法、开国会等触及社会变革的措施,说明维新派力量不够强大,C项符合题意;材料内容没有涉及选官制度,无法得出古代选官制度被废除的结论,排除A项;根据所学知识可知,君主专制制度终结于辛亥革命,排除B项;根据所学知识可知,维新派主张君主立宪,而不是民主共和,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记维新变法的相关史实。

4.(2024 凉州区校级期末)1898年清政府发布谕令:“图治之法,以农为体,以工商为用……兼采中西各法,讲求利弊,有能创制新法者,必当立于优奖。”清政府在这一谕令中( )

A.鼓励发展工商 B.照搬西方模式

C.主张重农抑商 D.宣扬中国传统

【分析】本题主要考查清政府鼓励发展工商的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】据“1898年”“图治之法,以农为体,以工商为用……兼采中西各法,讲求利弊,有能创制新法者,必当立于优奖。”可知,清政府在这一谕令中主张向西方学习,大力发展资本主义工商业,A项正确;据“兼采中西各法”可知,照搬西方模式不符题意,排除B项;据“以农为体,以工商为用”可知,题意提倡农业商业各自发挥作用,并非主张重农抑商,排除C项;题干并未提及宣扬中国传统,排除D项。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记清政府鼓励发展工商的相关史实。

5.(2024 桐柏县一模)梁启超认为“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”;康有为提出,请罢弃八股取士,冀养人才,以为国用。据此可知,他们旨在( )

A.倡导变法革新 B.推动移风易俗

C.推翻清朝统治 D.进行社会革命

【分析】本题考查戊戌变法,难度不大,熟练记忆基础知识并准确解读材料信息即可得出答案。

【解答】A.根据材料“法者,天下之公器也,变者,天下之公理也”“请罢弃八股取士,冀养人才,以为国用”等信息结合所学知识可知,康有为、梁启超等维新派主张变法革新,实行君主立宪制,符合题意。

B.根据材料结合所学知识可知,康有为、梁启超等维新派主张变法革新,实行君主立宪制,题干没有体现推动移风易俗,排除。

C.根据材料结合所学知识可知,梁启超、康有为等维新派主张变法革新,实行君主立宪制,并不是要推翻清朝统治,排除。

D.根据材料结合所学知识可知,梁启超、康有为等维新派主张变法革新,实行君主立宪制,题干没有体现进行社会革命,排除。

故选:A。

【点评】记忆戊戌变法相关知识,做到融会贯通、灵活应答。

6.(2024 社旗县二模)著名学者金冲及说:维新变法运动作为一次具有相当规模的思想运动和政治运动的兴起,是甲午战争强烈刺激下的产物;而戊戌变法高潮的出现,又是列强公然在华争夺并划分势力范围的产物。这段话意在说明维新运动兴起和发展的原因是( )

A.民族资本主义的发展 B.光绪皇帝的支持

C.康梁等人的大力宣传 D.民族危机的加剧

【分析】本题考查戊戌变法.戊戌变法的背景、内容、影响、评价

【解答】据题干材料意在说明维新运动兴起和发展的原因是民族危机的加剧。甲午中日战争中国战败,签订了《马关条约》.1895年春,《马关条约》签订的消息传到北京,正在北京参加科举考试的康有为、梁启超等人联名上书光绪帝,反对同日本人议和,请求变法。即“公车上书”,揭开了维新变法运动的序幕。

故选:D。

【点评】本题考查学生解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力.注意掌握戊戌变法发生的原因.

7.(2024 沁水县二模)某中学历史社团的同学们在排练课本剧,如表是他们的剧本(部分)。剧本中的台词符合史实的是( )

旁白:1906年,北京城一茶馆里有四位中国人正在聊天。 小王:我参加过辛亥革命。 小李:我家现在住在东交民巷。 小张:我参加过公车上书。 小孙:我正在准备科举考试。

A.小王 B.小李 C.小张 D.小孙

【分析】本题主要考查公车上书的相关史实。“1906年”是解答本题的关键。

【解答】根据材料表格“1906年”等信息和所学可知,1895年春,《马关条约》签订的消息传到北京后,群情激愤。正在京师参加会试的康有为、梁启超等,联合各省1300多名参加会试的举人,上书光绪帝,请求拒和、迁都、变法。这就是著名的“公车上书”。公车上书发生在1906年之前,符合题意,C项正确;辛亥革命发生在1911年,与“1906年”不符,排除A项;1901年,《辛丑条约》规定东交民巷为使馆界,不准中国人居住,排除B项;1905年,清政府停止科举考试,与“1906年”不符,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生对题干剧本内容的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记公车上书的相关史实。

8.(2024 庐江县一模)“处四强邻之中而为中国,岌岌哉!”“普鲁士有强国之会,遂报法仇:日本有尊攘之徒,用成维新”“凡百君子,岂能无沦胥非类之悲乎!”上述言论最有可能出自( )

A.左宗棠 B.康有为 C.孙中山 D.陈独秀

【分析】本题主要考查维新变法,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】材料“处四强邻之中而为中国,岌岌哉!”“普鲁士有强国之会,遂报法仇:日本有尊攘之徒,用成维新”“凡百君子,岂能无沦胥非类之悲乎!”描述了中国民族危机加深,应学习普鲁士和日本进行变法革新,结合所学可知,这些言论与维新变法运动有关,康有为是维新派的代表人物,多次上书光绪帝请求变法,B项正确;左宗棠是洋务派的代表人物,主张学习西方先进技术,排除A项;孙中山领导了辛亥革命,与题意不符,排除C项;材料强调维新变法,陈独秀是新文化运动代表人物,排除D。

故选:B。

【点评】本题主要考查维新变法,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

9.(2024 淅川县二模)有学者指出:“戊戌变法的失败,使立宪派的梦想破灭,越来越多的人认识到只有革命才能实现政治变革。”该学者强调此事件( )

A.起到思想启蒙作用 B.巩固了清朝的统治

C.推动近代革命探索 D.实现社会风气转变

【分析】本题主要考查戊戌变法,解题的关键是识读题干材料。

【解答】由题干材料“戊戌变法的失败,使立宪派的梦想破灭,越来越多的人认识到只有革命才能实现政治变革。”可知,材料反映的是戊戌变法的失败使国人认识到温和的改良不能救治中国,更认识到清政府的腐朽和反动,因此只有通过暴力革命才能救中国,该学者强调此事件推动近代革命探索,C项正确;戊戌变法起到思想启蒙作用,题干未涉及该信息,排除A项;戊戌变法没有巩固清朝统治,排除B项;戊戌变法没有实现社会风气转变,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查戊戌变法,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

10.(2024 市南区期末)戊戌政变后,因支持维新变法而被革职充军新疆的总理各国事务衙门大臣张荫桓,在路过直隶省城保定时,“两市观者万数,咸呼曰‘看大奸臣’或有甚其词者,曰:……何如杀却,岂不省事?’舆论纷纭,异口同声”。此现象说明( )

A.变法危害了广大百姓利益

B.总理衙门出卖了国家利益

C.变法缺乏广泛的群众基础

D.广大百姓痛恨变法者

【分析】本题以张荫桓被称呼为大奸臣事件,考查了对戊戌变法的掌握,根据对材料的综合阅读理解能力结合戊戌变法的过程回答即可。

【解答】A、从戊戌变法的政治、经济、文教和军事变革内容方面考虑,并没有危害人民利益,故此项错误;

B、戊戌变法中,总理衙门出卖人民利益属于无中生有,故此项错误;

C、戊戌变法在推行范围上看,只是限于社会上层,没有推广到广大民众当中,民众对此不了解,所以才会称呼其为大奸臣,故此项正确;

D、戊戌变法并没有危害人民利益,不会引起广大百姓痛恨,民众对此不了解,所以才会称呼其为大奸臣,故此项错误。

故选:C。

【点评】此题以历史事件为背景,考查了对戊戌变法特点的掌握,要求考生在理解材料的基础上,要对特定历史事件的特点进行熟练的掌握,准确作答。

11.(2024 商河县期末)制作学习卡片是学习历史的一种基本方法。下边这张学习卡片记录的历史事件是( )

时间:1898年6月到9月 人物:光绪帝、康有为、梁启超 内容:改革政府机构;鼓励私人兴办工矿企业……

A.虎门销烟 B.洋务运动 C.公车上书 D.百日维新

【分析】本题考查百日维新,注意对材料的解读,识记戊戌变法的相关知识。

【解答】依据所学,在民族危机日趋深重和康有为屡次上书警示下,1898年6月,光绪帝颁布“明定国是”诏书,宣布变法,史称“戊戌变法”。变法内容有改革政府机构;鼓励私人兴办工矿企业等,9月,慈禧太后发动政变,戊戌变法失败,戊戌变法持续103天,因此又称“百日维新”。D符合题意。AB事件与卡片记录的历史事件的时间、人物、内容不符,排除AB。公车上书揭开变法维新运动的序幕,与卡片内容不符,排除C。

故选:D。

【点评】本题以戊戌变法为背景,考查学生识记历史知识能力。

12.(2024 大余县校级一模)如表是某同学关于某个历史事件的笔记,他正在学习的是( )

背景 民族危机加深

内容 学习君主立宪

影响 促进思想启发

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.辛亥革命 D.新文化运动

【分析】本题考查维新变法的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】根据材料及所学可知,帝国主义侵略的加剧和《马关条约》的签订使中国的民族危机加深,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派主张变法,学习君主立宪制,戊戌变法广泛传播了资产阶级政治学说和自然科学知识,在社会上起了思想启蒙作用,B项正确;洋务运动学习西方先进的技术,排除A项;辛亥革命学习西方的民主共和制,排除C项;新文化运动学习西方民主科学等先进的思想,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记维新变法的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

13.(2024 绵阳)“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自谭嗣同始!”下列与之相关的历史事件是( )

A.洋务运动 B.百日维新

C.辛亥革命 D.新文化运动

【分析】本题考查谭嗣同。谭嗣同在百日维新运动中被杀害。

【解答】材料反映了以谭嗣同为代表的六君子在百日维新运动失败后被杀害。1895年,《马关条约》签订的消息传到北京,在北京参加科举考试的康有为、梁启超联合1300多举人上书光绪帝,反对同日本议和,请求变法,史称“公车上书”,公车上书揭开了维新变法运动的序幕。

故选:B。

【点评】掌握谭嗣同的事迹及影响。

14.(2024 福州模拟)戊戌时期,维新派曾提倡白话文和“小说界革命”;维新运动失败后,白话报刊更多地出现,白话文得到更好的提倡和使用。据此可知,戊戌变法运动( )

A.改变了近代中国社会性质

B.废除了封建君主专制体制

C.宣传了民主共和的新思想

D.为文学革命提供了条件

【分析】本题主要考查戊戌变法,解题的关键是识读题干材料。

【解答】根据材料“维新运动失败后,白话报刊更多地出现,白话文得到更好的提倡和使用”可知,戊戌变法时期积极提倡白话文,推动白话文的使用,为新文化运动时期的文学革命提供了条件,D项正确;戊戌变法以失败告终,并未改变中国社会性质,排除A项;辛亥革命推翻了封建君主专制体制,排除B项;辛亥革命宣传了民主共和思想,排除C项。

故选:D。

【点评】本题主要考查戊戌变法,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

15.(2024 化州市一模)马立诚在《历史的拐点》一书中说:“维新派得到起草诏书的权力,而保守派掌握军政实权”。这表明( )

A.维新派掌握最高领导权

B.变法遭遇强大阻力

C.维新派与顽固派分权制衡

D.变法导致国家分裂

【分析】本题考查戊戌变法,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“维新派得到起草诏书的权力,而保守派掌握军政实权”并结合所学可知,戊戌变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益。他们掌有实权,阻挠和破坏变法法令的贯彻。故B符合题意;戊戌变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益。他们掌有实权,排除A;“保守派掌握军政实权”说明变法遭遇强大阻力,不能说明维新派与顽固派分权制衡,排除C;变法没有导致国家分裂,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查戊戌变法,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料说明变法遭遇强大阻力。

16.(2024 六安模拟)维新派对中华民族的愚昧落后深为忧虑,但却不为民愚而悲观失望。在他们看来,中国之所以人才乏绝,并不是“天之不生才也”,而是“教之道未尽也”。维新派这一思想( )

A.直接导致了科举制的废除

B.有利于近代中国教育改革

C.推动思想解放潮流的出现

D.奠定了新文化运动的基础

【分析】本题考查戊戌变法的相关知识,关键信息是“中国之所以人才乏绝,并不是‘天之不生才也’,而是‘教之道未尽也’”。

【解答】依据材料可知,材料反映了维新派认为当时中国教育的愚昧落后,因此主张进行教育改革,这有利于推动近代中国教育近代化,故B项正确;科举制废除是在1905年,和维新派的思想没有直接关系,故A项错误;维新思想是中国近代思想解放的潮流之一,材料中关于维新派主张教育改革的思想不能推动一场新的思想解放潮流出现,故C项错误;维新思想和新文化运动没有直接联系,新文化运动的思想基础前期是民权、平等思想和达尔文的进化论,后期是马克思主义,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题考查维新思想及其影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

17.(2024 和平区一模)“维新变法运动在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案……倡导博爱、平等、自由、人权、这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心……”。这里强调的是戊戌变法( )

A.开启了近代化的历程

B.起了思想启蒙的作用

C.使民主共和深入人心

D.是空前的思想大解放运动

【分析】本题主要考查了戊戌变法的影响,掌握相关基础知识。

【解答】根据题干信息“倡导博爱、平等、自由、人权、这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心……”结合所学知识可知,材料强调的是戊戌变法起了思想启蒙的作用。结合所学知识可知,戊戌变法虽然失败了,但在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。选项B符合题意;洋务运动开启了近代化的历程,A排除;辛亥革命使民主共和深入人心,C排除;新文化运动是空前的思想大解放,D排除。

故选:B。

【点评】本题主要考查了戊戌变法的影响,注意基础知识的识记与理解。

18.(2024 禹州市二模)洋务运动以后,以严复为首的早期维新派人士逐步意识到振兴工商业是国家富强之道、立国之本。康有为也主张通过发展商业,促进民富,进而推动国强。实业家张謇也提出“富民强国之本,实在于工”。材料旨在说明戊戌变法( )

A.挽救了清政府统治危机

B.客观上加速了自然经济解体

C.推动了救国方式的探索

D.促进了民族工业的蓬勃发展

【分析】本题考查戊戌变法,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“……以严复为首的早期维新派人士逐步意识到振兴工商业是国家富强之道、立国之本。康有为也主张通过发展商业,促进民富,进而推动国强。实业家张謇也提出‘富民强国之本,实在于工’”可知,材料旨在说明戊戌变法促进了民族工业的蓬勃发展。故D符合题意;材料不能说明戊戌变法挽救了清政府统治危机,排除A;材料不能体现戊戌变法客观上加速了自然经济解体,排除B;材料不能体反映戊戌变法推动了救国方式的探索,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查戊戌变法,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道材料旨在说明戊戌变法促进了民族工业的蓬勃发展。

19.(2024 河西区模拟)戊戌维新时期,维新派在上海创办的影响较大的报刊是( )

A.《时务报》 B.《国闻报》

C.《湘报》 D.《万国公报》

【分析】本题考查戊戌变法的相关知识,掌握维新派创办的主要报刊。

【解答】据所学知,戊戌维新时期,维新派在上海创办的影响较大的报刊是《时务报》,其他几项报刊的创办地不是在上海。

故选:A。

【点评】注意识记戊戌变法时期创办的主要报刊及其影响。

20.(2024 广东)1895年,康有为上书痛陈,值此千年变局,“病症已变而犹用旧方”,未有不危者。为此,康有为开出的“新方”是( )

A.师夷长技 B.民主科学 C.变法图强 D.实业救国

【分析】本题考查戊戌变法的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】根据材料“1895年,康有为上书痛陈,值此千年变局,‘病症已变而犹用旧方’,未有不危者。”及所学可知,甲午战败后,民族危机进一步加剧,资产阶级维新派代表康有为发起了“公车上书”运动,主张变法图强,C项正确;师夷长技属于洋务派的主张,排除A项;民主科学是新文化运动的口号,排除B项;民族资产阶级提出了实业救国的主张,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查学生准确识记戊戌变法的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

21.(2024 昌平区二模)甲午中日战争的失败使先进的中国人认识到,单凭引进外国器物已不足以挽救民族危亡。于是谋求制度变革被提到议事日程上来。其反映的史事是( )

A.虎门销烟、金田起义 B.金田起义、护国战争

C.中法战争、百日维新 D.百日维新、辛亥革命

【分析】本题考查戊戌变法、辛亥革命,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干并结合所学可知,百日维新和辛亥革命都学习西方的政治制度。百日维新学习西方的君主立宪制,辛亥革命学习西方的民主共和制。故D符合题意;虎门销烟、金田起义分别发生在1839年和1851年,是在甲午中日战争以前,排除AB;中法战争发生在1883﹣1885年,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查戊戌变法、辛亥革命,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道百日维新和辛亥革命都学习西方的政治制度。

二.材料题(共1小题)

22.(2024 濮阳二模)下面是关于公车上书的研究,根据要求回答问题。

材料一:1899年康有为回忆“公车上书”时说:马关条约签订消息传到北京,我即令梁启超鼓动各省举人,上书拒和议。联合十八省举人,上万言书,都察院以光绪帝已经批准和约,无法挽回,拒绝收(万言书)。许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康有为自编年谱》等

材料二:近来,史学界对康有为的说法提出诸多质疑。茅海建教授详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》宫廷档案等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,上书或发电报上书次数达154次,人数超过2464人次。四月八日,即康有为所称‘拒收’其上书当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)材料一二中关于“公车上书”的史实叙述有什么不同?

(2)如果把材料一作为研究公车上书的资料,有什么局限性?

(3)我们认为材料二结论更可信为什么?

【分析】本题主要考查公车上书、研究公车上书的资料的局限性的相关史实,重点掌握史料的来源的相关史实。

【解答】(1)据材料一“马关条约签订消息传到北京,我即令梁启超鼓动各省举人,上书拒和议。联合十八省举人,上万言书,都察院以光绪帝已经批准和约,无法挽回,拒绝收(万言书)”可知,材料一认为,都察院以光绪帝已经批准和约为由,拒绝接收,所以上书未达光绪之手。材料一认为上书被拒收。据材料二“从二月二十七日至四月二十一日,上书或发电报上书次数达154次,人数超过2464人次。”“四月入日,即康有为所称‘拒收’其上书当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件”可知,材料二认为,上书并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。

(2)根据材料一“摘编自《康有为自编年谱》等”并结合所学知识可知,材料一是个人回忆,包含作者个人的情感,这是把材料一作为研究公车上书的资料的局限性。

(3)我们认为材料二结论更可信,因为材料二依据大量的宫廷档案,属于专业史学研究,档案是第一手资料,客观性真实性高;与个人回忆比较,有更高的史料价值。

故答案为:

(1)材料一认为上书被拒收,材料二认为康有为根本没有去上书。

(2)材料一是个人回忆,包含作者个人的情感。(言之有理即可)

(3)依据大量的宫廷档案,属于专业史学研究,档案是第一手资料,客观性真实性高;与个人回忆比较,有更高的史料价值。(言之有理皆可)

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记一手史料和二手史料的相关史实。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

新课预习衔接 戊戌变法

一.选择题(共21小题)

1.(2024 惠来县校级期末)历史图示记忆法是指把文字变成直观的图示,将知识串联起来,理清历史事件。如图所示可以帮助我们理清的是( )

外因:甲午中日战争清政府战败 历史事件:_____ 是中国制度变革的尝试

内因:民族资本主义初步发展 在思想文化方面产生了广泛而持久的影响

A.洋务运动 B.义和团运动

C.戊戌变法 D.太平天国运动

2.(2024 天津)“自上而下的改革在学习和吸收西方现代文明,特别是建立现代的政治制度方面被证明行不通,中国必须通过革命走现代化的独特道路。”文中“改革”是指( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.义和团运动 D.辛亥革命

3.(2024 宁德模拟)维新派一直宣传民权、开国会,但“维新”实际所做的不过是减汰冗员、裁撤机构、设立制度局等“行政”方面的措施,并没有颁布关于定宪法或开议会的谕旨。这反映了( )

A.古代选官制度被废除 B.君主专制制度终结

C.改革派力量不够强大 D.共和观念渐入人心

4.(2024 凉州区校级期末)1898年清政府发布谕令:“图治之法,以农为体,以工商为用……兼采中西各法,讲求利弊,有能创制新法者,必当立于优奖。”清政府在这一谕令中( )

A.鼓励发展工商 B.照搬西方模式

C.主张重农抑商 D.宣扬中国传统

5.(2024 桐柏县一模)梁启超认为“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”;康有为提出,请罢弃八股取士,冀养人才,以为国用。据此可知,他们旨在( )

A.倡导变法革新 B.推动移风易俗

C.推翻清朝统治 D.进行社会革命

6.(2024 社旗县二模)著名学者金冲及说:维新变法运动作为一次具有相当规模的思想运动和政治运动的兴起,是甲午战争强烈刺激下的产物;而戊戌变法高潮的出现,又是列强公然在华争夺并划分势力范围的产物。这段话意在说明维新运动兴起和发展的原因是( )

A.民族资本主义的发展 B.光绪皇帝的支持

C.康梁等人的大力宣传 D.民族危机的加剧

7.(2024 沁水县二模)某中学历史社团的同学们在排练课本剧,如表是他们的剧本(部分)。剧本中的台词符合史实的是( )

旁白:1906年,北京城一茶馆里有四位中国人正在聊天。 小王:我参加过辛亥革命。 小李:我家现在住在东交民巷。 小张:我参加过公车上书。 小孙:我正在准备科举考试。

A.小王 B.小李 C.小张 D.小孙

8.(2024 庐江县一模)“处四强邻之中而为中国,岌岌哉!”“普鲁士有强国之会,遂报法仇:日本有尊攘之徒,用成维新”“凡百君子,岂能无沦胥非类之悲乎!”上述言论最有可能出自( )

A.左宗棠 B.康有为 C.孙中山 D.陈独秀

9.(2024 淅川县二模)有学者指出:“戊戌变法的失败,使立宪派的梦想破灭,越来越多的人认识到只有革命才能实现政治变革。”该学者强调此事件( )

A.起到思想启蒙作用 B.巩固了清朝的统治

C.推动近代革命探索 D.实现社会风气转变

10.(2024 市南区期末)戊戌政变后,因支持维新变法而被革职充军新疆的总理各国事务衙门大臣张荫桓,在路过直隶省城保定时,“两市观者万数,咸呼曰‘看大奸臣’或有甚其词者,曰:……何如杀却,岂不省事?’舆论纷纭,异口同声”。此现象说明( )

A.变法危害了广大百姓利益

B.总理衙门出卖了国家利益

C.变法缺乏广泛的群众基础

D.广大百姓痛恨变法者

11.(2024 商河县期末)制作学习卡片是学习历史的一种基本方法。下边这张学习卡片记录的历史事件是( )

时间:1898年6月到9月 人物:光绪帝、康有为、梁启超 内容:改革政府机构;鼓励私人兴办工矿企业……

A.虎门销烟 B.洋务运动 C.公车上书 D.百日维新

12.(2024 大余县校级一模)如表是某同学关于某个历史事件的笔记,他正在学习的是( )

背景 民族危机加深

内容 学习君主立宪

影响 促进思想启发

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.辛亥革命 D.新文化运动

13.(2024 绵阳)“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自谭嗣同始!”下列与之相关的历史事件是( )

A.洋务运动 B.百日维新

C.辛亥革命 D.新文化运动

14.(2024 福州模拟)戊戌时期,维新派曾提倡白话文和“小说界革命”;维新运动失败后,白话报刊更多地出现,白话文得到更好的提倡和使用。据此可知,戊戌变法运动( )

A.改变了近代中国社会性质

B.废除了封建君主专制体制

C.宣传了民主共和的新思想

D.为文学革命提供了条件

15.(2024 化州市一模)马立诚在《历史的拐点》一书中说:“维新派得到起草诏书的权力,而保守派掌握军政实权”。这表明( )

A.维新派掌握最高领导权

B.变法遭遇强大阻力

C.维新派与顽固派分权制衡

D.变法导致国家分裂

16.(2024 六安模拟)维新派对中华民族的愚昧落后深为忧虑,但却不为民愚而悲观失望。在他们看来,中国之所以人才乏绝,并不是“天之不生才也”,而是“教之道未尽也”。维新派这一思想( )

A.直接导致了科举制的废除

B.有利于近代中国教育改革

C.推动思想解放潮流的出现

D.奠定了新文化运动的基础

17.(2024 和平区一模)“维新变法运动在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案……倡导博爱、平等、自由、人权、这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心……”。这里强调的是戊戌变法( )

A.开启了近代化的历程

B.起了思想启蒙的作用

C.使民主共和深入人心

D.是空前的思想大解放运动

18.(2024 禹州市二模)洋务运动以后,以严复为首的早期维新派人士逐步意识到振兴工商业是国家富强之道、立国之本。康有为也主张通过发展商业,促进民富,进而推动国强。实业家张謇也提出“富民强国之本,实在于工”。材料旨在说明戊戌变法( )

A.挽救了清政府统治危机

B.客观上加速了自然经济解体

C.推动了救国方式的探索

D.促进了民族工业的蓬勃发展

19.(2024 河西区模拟)戊戌维新时期,维新派在上海创办的影响较大的报刊是( )

A.《时务报》 B.《国闻报》

C.《湘报》 D.《万国公报》

20.(2024 广东)1895年,康有为上书痛陈,值此千年变局,“病症已变而犹用旧方”,未有不危者。为此,康有为开出的“新方”是( )

A.师夷长技 B.民主科学 C.变法图强 D.实业救国

21.(2024 昌平区二模)甲午中日战争的失败使先进的中国人认识到,单凭引进外国器物已不足以挽救民族危亡。于是谋求制度变革被提到议事日程上来。其反映的史事是( )

A.虎门销烟、金田起义 B.金田起义、护国战争

C.中法战争、百日维新 D.百日维新、辛亥革命

二.材料题(共1小题)

22.(2024 濮阳二模)下面是关于公车上书的研究,根据要求回答问题。

材料一:1899年康有为回忆“公车上书”时说:马关条约签订消息传到北京,我即令梁启超鼓动各省举人,上书拒和议。联合十八省举人,上万言书,都察院以光绪帝已经批准和约,无法挽回,拒绝收(万言书)。许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康有为自编年谱》等

材料二:近来,史学界对康有为的说法提出诸多质疑。茅海建教授详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》宫廷档案等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,上书或发电报上书次数达154次,人数超过2464人次。四月八日,即康有为所称‘拒收’其上书当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)材料一二中关于“公车上书”的史实叙述有什么不同?

(2)如果把材料一作为研究公车上书的资料,有什么局限性?

(3)我们认为材料二结论更可信为什么?

新课预习衔接 戊戌变法

参考答案与试题解析

一.选择题(共21小题)

1.(2024 惠来县校级期末)历史图示记忆法是指把文字变成直观的图示,将知识串联起来,理清历史事件。如图所示可以帮助我们理清的是( )

外因:甲午中日战争清政府战败 历史事件:_____ 是中国制度变革的尝试

内因:民族资本主义初步发展 在思想文化方面产生了广泛而持久的影响

A.洋务运动 B.义和团运动

C.戊戌变法 D.太平天国运动

【分析】本题考查戊戌变法,识记戊戌变法相关知识。

【解答】A.洋务运动学习的是西方的技术,排除A项。

B.义和团运动是农民起义,与材料无关,排除B项。

C.根据材料“甲午中日战争清政府战败”“是中国制度变革的尝试”结合所学可知,甲午中日战争的失败,使先进的中国人认识到,单凭引进外国器物已不足以挽救民族危亡。于是,谋求制度的变革被提到议事日程上来。戊戌变法就是制度变革的一次尝试,C项正确。

D.材料与太平天国运动无关,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查基础知识的掌握状况,熟记戊戌变法相关知识。

2.(2024 天津)“自上而下的改革在学习和吸收西方现代文明,特别是建立现代的政治制度方面被证明行不通,中国必须通过革命走现代化的独特道路。”文中“改革”是指( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.义和团运动 D.辛亥革命

【分析】本题考查了戊戌变法,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据题干“自上而下的改革在学习和吸收西方现代文明,特别是建立现代的政治制度方面被证明行不通”和所学知识可知,1898年,清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法,学习西方的君主立宪制,1898年是农历戊戌年,历史上称这次变法为“戊戌变法”。变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益。他们掌有实权,阻挠和破坏变法法令的贯彻。9月21日,慈禧太后等发动政变囚禁光绪帝搜捕维新人士废除变法诏令,变法以失败而告终,B项正确;洋务运动学习西方先进技术,而不是政治制度,排除A项;义和团运动是农民阶级领导的一次反帝爱国运动,不符合题意,排除C项;辛亥革命走革命道路,而不是改革,不符合题意,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了戊戌变法,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.(2024 宁德模拟)维新派一直宣传民权、开国会,但“维新”实际所做的不过是减汰冗员、裁撤机构、设立制度局等“行政”方面的措施,并没有颁布关于定宪法或开议会的谕旨。这反映了( )

A.古代选官制度被废除 B.君主专制制度终结

C.改革派力量不够强大 D.共和观念渐入人心

【分析】本题考查的是戊戌变法。掌握基础知识。

【解答】根据材料“实际所做的不过是减汰冗员、……并没有颁布关于定宪法或开议会的谕旨”并结合所学知识可知,维新派仅限于实行减汰冗员、裁撤机构、设立制度局等没有触及制度变革的措施,没有开展行民权、定宪法、开国会等触及社会变革的措施,说明维新派力量不够强大,C项符合题意;材料内容没有涉及选官制度,无法得出古代选官制度被废除的结论,排除A项;根据所学知识可知,君主专制制度终结于辛亥革命,排除B项;根据所学知识可知,维新派主张君主立宪,而不是民主共和,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记维新变法的相关史实。

4.(2024 凉州区校级期末)1898年清政府发布谕令:“图治之法,以农为体,以工商为用……兼采中西各法,讲求利弊,有能创制新法者,必当立于优奖。”清政府在这一谕令中( )

A.鼓励发展工商 B.照搬西方模式

C.主张重农抑商 D.宣扬中国传统

【分析】本题主要考查清政府鼓励发展工商的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】据“1898年”“图治之法,以农为体,以工商为用……兼采中西各法,讲求利弊,有能创制新法者,必当立于优奖。”可知,清政府在这一谕令中主张向西方学习,大力发展资本主义工商业,A项正确;据“兼采中西各法”可知,照搬西方模式不符题意,排除B项;据“以农为体,以工商为用”可知,题意提倡农业商业各自发挥作用,并非主张重农抑商,排除C项;题干并未提及宣扬中国传统,排除D项。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记清政府鼓励发展工商的相关史实。

5.(2024 桐柏县一模)梁启超认为“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”;康有为提出,请罢弃八股取士,冀养人才,以为国用。据此可知,他们旨在( )

A.倡导变法革新 B.推动移风易俗

C.推翻清朝统治 D.进行社会革命

【分析】本题考查戊戌变法,难度不大,熟练记忆基础知识并准确解读材料信息即可得出答案。

【解答】A.根据材料“法者,天下之公器也,变者,天下之公理也”“请罢弃八股取士,冀养人才,以为国用”等信息结合所学知识可知,康有为、梁启超等维新派主张变法革新,实行君主立宪制,符合题意。

B.根据材料结合所学知识可知,康有为、梁启超等维新派主张变法革新,实行君主立宪制,题干没有体现推动移风易俗,排除。

C.根据材料结合所学知识可知,梁启超、康有为等维新派主张变法革新,实行君主立宪制,并不是要推翻清朝统治,排除。

D.根据材料结合所学知识可知,梁启超、康有为等维新派主张变法革新,实行君主立宪制,题干没有体现进行社会革命,排除。

故选:A。

【点评】记忆戊戌变法相关知识,做到融会贯通、灵活应答。

6.(2024 社旗县二模)著名学者金冲及说:维新变法运动作为一次具有相当规模的思想运动和政治运动的兴起,是甲午战争强烈刺激下的产物;而戊戌变法高潮的出现,又是列强公然在华争夺并划分势力范围的产物。这段话意在说明维新运动兴起和发展的原因是( )

A.民族资本主义的发展 B.光绪皇帝的支持

C.康梁等人的大力宣传 D.民族危机的加剧

【分析】本题考查戊戌变法.戊戌变法的背景、内容、影响、评价

【解答】据题干材料意在说明维新运动兴起和发展的原因是民族危机的加剧。甲午中日战争中国战败,签订了《马关条约》.1895年春,《马关条约》签订的消息传到北京,正在北京参加科举考试的康有为、梁启超等人联名上书光绪帝,反对同日本人议和,请求变法。即“公车上书”,揭开了维新变法运动的序幕。

故选:D。

【点评】本题考查学生解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力.注意掌握戊戌变法发生的原因.

7.(2024 沁水县二模)某中学历史社团的同学们在排练课本剧,如表是他们的剧本(部分)。剧本中的台词符合史实的是( )

旁白:1906年,北京城一茶馆里有四位中国人正在聊天。 小王:我参加过辛亥革命。 小李:我家现在住在东交民巷。 小张:我参加过公车上书。 小孙:我正在准备科举考试。

A.小王 B.小李 C.小张 D.小孙

【分析】本题主要考查公车上书的相关史实。“1906年”是解答本题的关键。

【解答】根据材料表格“1906年”等信息和所学可知,1895年春,《马关条约》签订的消息传到北京后,群情激愤。正在京师参加会试的康有为、梁启超等,联合各省1300多名参加会试的举人,上书光绪帝,请求拒和、迁都、变法。这就是著名的“公车上书”。公车上书发生在1906年之前,符合题意,C项正确;辛亥革命发生在1911年,与“1906年”不符,排除A项;1901年,《辛丑条约》规定东交民巷为使馆界,不准中国人居住,排除B项;1905年,清政府停止科举考试,与“1906年”不符,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生对题干剧本内容的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记公车上书的相关史实。

8.(2024 庐江县一模)“处四强邻之中而为中国,岌岌哉!”“普鲁士有强国之会,遂报法仇:日本有尊攘之徒,用成维新”“凡百君子,岂能无沦胥非类之悲乎!”上述言论最有可能出自( )

A.左宗棠 B.康有为 C.孙中山 D.陈独秀

【分析】本题主要考查维新变法,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】材料“处四强邻之中而为中国,岌岌哉!”“普鲁士有强国之会,遂报法仇:日本有尊攘之徒,用成维新”“凡百君子,岂能无沦胥非类之悲乎!”描述了中国民族危机加深,应学习普鲁士和日本进行变法革新,结合所学可知,这些言论与维新变法运动有关,康有为是维新派的代表人物,多次上书光绪帝请求变法,B项正确;左宗棠是洋务派的代表人物,主张学习西方先进技术,排除A项;孙中山领导了辛亥革命,与题意不符,排除C项;材料强调维新变法,陈独秀是新文化运动代表人物,排除D。

故选:B。

【点评】本题主要考查维新变法,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

9.(2024 淅川县二模)有学者指出:“戊戌变法的失败,使立宪派的梦想破灭,越来越多的人认识到只有革命才能实现政治变革。”该学者强调此事件( )

A.起到思想启蒙作用 B.巩固了清朝的统治

C.推动近代革命探索 D.实现社会风气转变

【分析】本题主要考查戊戌变法,解题的关键是识读题干材料。

【解答】由题干材料“戊戌变法的失败,使立宪派的梦想破灭,越来越多的人认识到只有革命才能实现政治变革。”可知,材料反映的是戊戌变法的失败使国人认识到温和的改良不能救治中国,更认识到清政府的腐朽和反动,因此只有通过暴力革命才能救中国,该学者强调此事件推动近代革命探索,C项正确;戊戌变法起到思想启蒙作用,题干未涉及该信息,排除A项;戊戌变法没有巩固清朝统治,排除B项;戊戌变法没有实现社会风气转变,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查戊戌变法,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

10.(2024 市南区期末)戊戌政变后,因支持维新变法而被革职充军新疆的总理各国事务衙门大臣张荫桓,在路过直隶省城保定时,“两市观者万数,咸呼曰‘看大奸臣’或有甚其词者,曰:……何如杀却,岂不省事?’舆论纷纭,异口同声”。此现象说明( )

A.变法危害了广大百姓利益

B.总理衙门出卖了国家利益

C.变法缺乏广泛的群众基础

D.广大百姓痛恨变法者

【分析】本题以张荫桓被称呼为大奸臣事件,考查了对戊戌变法的掌握,根据对材料的综合阅读理解能力结合戊戌变法的过程回答即可。

【解答】A、从戊戌变法的政治、经济、文教和军事变革内容方面考虑,并没有危害人民利益,故此项错误;

B、戊戌变法中,总理衙门出卖人民利益属于无中生有,故此项错误;

C、戊戌变法在推行范围上看,只是限于社会上层,没有推广到广大民众当中,民众对此不了解,所以才会称呼其为大奸臣,故此项正确;

D、戊戌变法并没有危害人民利益,不会引起广大百姓痛恨,民众对此不了解,所以才会称呼其为大奸臣,故此项错误。

故选:C。

【点评】此题以历史事件为背景,考查了对戊戌变法特点的掌握,要求考生在理解材料的基础上,要对特定历史事件的特点进行熟练的掌握,准确作答。

11.(2024 商河县期末)制作学习卡片是学习历史的一种基本方法。下边这张学习卡片记录的历史事件是( )

时间:1898年6月到9月 人物:光绪帝、康有为、梁启超 内容:改革政府机构;鼓励私人兴办工矿企业……

A.虎门销烟 B.洋务运动 C.公车上书 D.百日维新

【分析】本题考查百日维新,注意对材料的解读,识记戊戌变法的相关知识。

【解答】依据所学,在民族危机日趋深重和康有为屡次上书警示下,1898年6月,光绪帝颁布“明定国是”诏书,宣布变法,史称“戊戌变法”。变法内容有改革政府机构;鼓励私人兴办工矿企业等,9月,慈禧太后发动政变,戊戌变法失败,戊戌变法持续103天,因此又称“百日维新”。D符合题意。AB事件与卡片记录的历史事件的时间、人物、内容不符,排除AB。公车上书揭开变法维新运动的序幕,与卡片内容不符,排除C。

故选:D。

【点评】本题以戊戌变法为背景,考查学生识记历史知识能力。

12.(2024 大余县校级一模)如表是某同学关于某个历史事件的笔记,他正在学习的是( )

背景 民族危机加深

内容 学习君主立宪

影响 促进思想启发

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.辛亥革命 D.新文化运动

【分析】本题考查维新变法的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】根据材料及所学可知,帝国主义侵略的加剧和《马关条约》的签订使中国的民族危机加深,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派主张变法,学习君主立宪制,戊戌变法广泛传播了资产阶级政治学说和自然科学知识,在社会上起了思想启蒙作用,B项正确;洋务运动学习西方先进的技术,排除A项;辛亥革命学习西方的民主共和制,排除C项;新文化运动学习西方民主科学等先进的思想,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记维新变法的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

13.(2024 绵阳)“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自谭嗣同始!”下列与之相关的历史事件是( )

A.洋务运动 B.百日维新

C.辛亥革命 D.新文化运动

【分析】本题考查谭嗣同。谭嗣同在百日维新运动中被杀害。

【解答】材料反映了以谭嗣同为代表的六君子在百日维新运动失败后被杀害。1895年,《马关条约》签订的消息传到北京,在北京参加科举考试的康有为、梁启超联合1300多举人上书光绪帝,反对同日本议和,请求变法,史称“公车上书”,公车上书揭开了维新变法运动的序幕。

故选:B。

【点评】掌握谭嗣同的事迹及影响。

14.(2024 福州模拟)戊戌时期,维新派曾提倡白话文和“小说界革命”;维新运动失败后,白话报刊更多地出现,白话文得到更好的提倡和使用。据此可知,戊戌变法运动( )

A.改变了近代中国社会性质

B.废除了封建君主专制体制

C.宣传了民主共和的新思想

D.为文学革命提供了条件

【分析】本题主要考查戊戌变法,解题的关键是识读题干材料。

【解答】根据材料“维新运动失败后,白话报刊更多地出现,白话文得到更好的提倡和使用”可知,戊戌变法时期积极提倡白话文,推动白话文的使用,为新文化运动时期的文学革命提供了条件,D项正确;戊戌变法以失败告终,并未改变中国社会性质,排除A项;辛亥革命推翻了封建君主专制体制,排除B项;辛亥革命宣传了民主共和思想,排除C项。

故选:D。

【点评】本题主要考查戊戌变法,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

15.(2024 化州市一模)马立诚在《历史的拐点》一书中说:“维新派得到起草诏书的权力,而保守派掌握军政实权”。这表明( )

A.维新派掌握最高领导权

B.变法遭遇强大阻力

C.维新派与顽固派分权制衡

D.变法导致国家分裂

【分析】本题考查戊戌变法,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“维新派得到起草诏书的权力,而保守派掌握军政实权”并结合所学可知,戊戌变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益。他们掌有实权,阻挠和破坏变法法令的贯彻。故B符合题意;戊戌变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益。他们掌有实权,排除A;“保守派掌握军政实权”说明变法遭遇强大阻力,不能说明维新派与顽固派分权制衡,排除C;变法没有导致国家分裂,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查戊戌变法,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料说明变法遭遇强大阻力。

16.(2024 六安模拟)维新派对中华民族的愚昧落后深为忧虑,但却不为民愚而悲观失望。在他们看来,中国之所以人才乏绝,并不是“天之不生才也”,而是“教之道未尽也”。维新派这一思想( )

A.直接导致了科举制的废除

B.有利于近代中国教育改革

C.推动思想解放潮流的出现

D.奠定了新文化运动的基础

【分析】本题考查戊戌变法的相关知识,关键信息是“中国之所以人才乏绝,并不是‘天之不生才也’,而是‘教之道未尽也’”。

【解答】依据材料可知,材料反映了维新派认为当时中国教育的愚昧落后,因此主张进行教育改革,这有利于推动近代中国教育近代化,故B项正确;科举制废除是在1905年,和维新派的思想没有直接关系,故A项错误;维新思想是中国近代思想解放的潮流之一,材料中关于维新派主张教育改革的思想不能推动一场新的思想解放潮流出现,故C项错误;维新思想和新文化运动没有直接联系,新文化运动的思想基础前期是民权、平等思想和达尔文的进化论,后期是马克思主义,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题考查维新思想及其影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

17.(2024 和平区一模)“维新变法运动在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案……倡导博爱、平等、自由、人权、这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心……”。这里强调的是戊戌变法( )

A.开启了近代化的历程

B.起了思想启蒙的作用

C.使民主共和深入人心

D.是空前的思想大解放运动

【分析】本题主要考查了戊戌变法的影响,掌握相关基础知识。

【解答】根据题干信息“倡导博爱、平等、自由、人权、这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心……”结合所学知识可知,材料强调的是戊戌变法起了思想启蒙的作用。结合所学知识可知,戊戌变法虽然失败了,但在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。选项B符合题意;洋务运动开启了近代化的历程,A排除;辛亥革命使民主共和深入人心,C排除;新文化运动是空前的思想大解放,D排除。

故选:B。

【点评】本题主要考查了戊戌变法的影响,注意基础知识的识记与理解。

18.(2024 禹州市二模)洋务运动以后,以严复为首的早期维新派人士逐步意识到振兴工商业是国家富强之道、立国之本。康有为也主张通过发展商业,促进民富,进而推动国强。实业家张謇也提出“富民强国之本,实在于工”。材料旨在说明戊戌变法( )

A.挽救了清政府统治危机

B.客观上加速了自然经济解体

C.推动了救国方式的探索

D.促进了民族工业的蓬勃发展

【分析】本题考查戊戌变法,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“……以严复为首的早期维新派人士逐步意识到振兴工商业是国家富强之道、立国之本。康有为也主张通过发展商业,促进民富,进而推动国强。实业家张謇也提出‘富民强国之本,实在于工’”可知,材料旨在说明戊戌变法促进了民族工业的蓬勃发展。故D符合题意;材料不能说明戊戌变法挽救了清政府统治危机,排除A;材料不能体现戊戌变法客观上加速了自然经济解体,排除B;材料不能体反映戊戌变法推动了救国方式的探索,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查戊戌变法,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道材料旨在说明戊戌变法促进了民族工业的蓬勃发展。

19.(2024 河西区模拟)戊戌维新时期,维新派在上海创办的影响较大的报刊是( )

A.《时务报》 B.《国闻报》

C.《湘报》 D.《万国公报》

【分析】本题考查戊戌变法的相关知识,掌握维新派创办的主要报刊。

【解答】据所学知,戊戌维新时期,维新派在上海创办的影响较大的报刊是《时务报》,其他几项报刊的创办地不是在上海。

故选:A。

【点评】注意识记戊戌变法时期创办的主要报刊及其影响。

20.(2024 广东)1895年,康有为上书痛陈,值此千年变局,“病症已变而犹用旧方”,未有不危者。为此,康有为开出的“新方”是( )

A.师夷长技 B.民主科学 C.变法图强 D.实业救国

【分析】本题考查戊戌变法的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】根据材料“1895年,康有为上书痛陈,值此千年变局,‘病症已变而犹用旧方’,未有不危者。”及所学可知,甲午战败后,民族危机进一步加剧,资产阶级维新派代表康有为发起了“公车上书”运动,主张变法图强,C项正确;师夷长技属于洋务派的主张,排除A项;民主科学是新文化运动的口号,排除B项;民族资产阶级提出了实业救国的主张,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查学生准确识记戊戌变法的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

21.(2024 昌平区二模)甲午中日战争的失败使先进的中国人认识到,单凭引进外国器物已不足以挽救民族危亡。于是谋求制度变革被提到议事日程上来。其反映的史事是( )

A.虎门销烟、金田起义 B.金田起义、护国战争

C.中法战争、百日维新 D.百日维新、辛亥革命

【分析】本题考查戊戌变法、辛亥革命,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干并结合所学可知,百日维新和辛亥革命都学习西方的政治制度。百日维新学习西方的君主立宪制,辛亥革命学习西方的民主共和制。故D符合题意;虎门销烟、金田起义分别发生在1839年和1851年,是在甲午中日战争以前,排除AB;中法战争发生在1883﹣1885年,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查戊戌变法、辛亥革命,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道百日维新和辛亥革命都学习西方的政治制度。

二.材料题(共1小题)

22.(2024 濮阳二模)下面是关于公车上书的研究,根据要求回答问题。

材料一:1899年康有为回忆“公车上书”时说:马关条约签订消息传到北京,我即令梁启超鼓动各省举人,上书拒和议。联合十八省举人,上万言书,都察院以光绪帝已经批准和约,无法挽回,拒绝收(万言书)。许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康有为自编年谱》等

材料二:近来,史学界对康有为的说法提出诸多质疑。茅海建教授详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》宫廷档案等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,上书或发电报上书次数达154次,人数超过2464人次。四月八日,即康有为所称‘拒收’其上书当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)材料一二中关于“公车上书”的史实叙述有什么不同?

(2)如果把材料一作为研究公车上书的资料,有什么局限性?

(3)我们认为材料二结论更可信为什么?

【分析】本题主要考查公车上书、研究公车上书的资料的局限性的相关史实,重点掌握史料的来源的相关史实。

【解答】(1)据材料一“马关条约签订消息传到北京,我即令梁启超鼓动各省举人,上书拒和议。联合十八省举人,上万言书,都察院以光绪帝已经批准和约,无法挽回,拒绝收(万言书)”可知,材料一认为,都察院以光绪帝已经批准和约为由,拒绝接收,所以上书未达光绪之手。材料一认为上书被拒收。据材料二“从二月二十七日至四月二十一日,上书或发电报上书次数达154次,人数超过2464人次。”“四月入日,即康有为所称‘拒收’其上书当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件”可知,材料二认为,上书并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。

(2)根据材料一“摘编自《康有为自编年谱》等”并结合所学知识可知,材料一是个人回忆,包含作者个人的情感,这是把材料一作为研究公车上书的资料的局限性。

(3)我们认为材料二结论更可信,因为材料二依据大量的宫廷档案,属于专业史学研究,档案是第一手资料,客观性真实性高;与个人回忆比较,有更高的史料价值。

故答案为:

(1)材料一认为上书被拒收,材料二认为康有为根本没有去上书。

(2)材料一是个人回忆,包含作者个人的情感。(言之有理即可)

(3)依据大量的宫廷档案,属于专业史学研究,档案是第一手资料,客观性真实性高;与个人回忆比较,有更高的史料价值。(言之有理皆可)

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记一手史料和二手史料的相关史实。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹