4《古代诗歌四首》课件(共101张PPT)

文档属性

| 名称 | 4《古代诗歌四首》课件(共101张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 136.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共101张PPT)

古代诗歌四首

名句: “老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”

“山不厌高,海不厌深,周公吐甫,天下归心。”

“丈夫之四海,万里犹比邻 ”

猜猜看-----他

名言:宁教我负天下人,不教天下人负我。

标签:政治家、军事家、诗人、乱世枭雄、奸雄。

名操作:“挟天子以令诸侯”。

观

沧

海

曹

操

诗歌体裁:乐府诗

走近

作者

曹操(155年-220年 ,字孟德,一名吉利,小字阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家 ,三国中曹魏政权的奠基人。

曹操曾担任东汉丞相,后加封魏王,奠定了曹魏立国的基础。去世后谥号为武王。其子曹丕称帝后,追尊为武皇帝,庙号太祖。曹操善作诗,代表诗作有《步出夏门行》 《 蒿里行》《短歌行》等。其诗大都抒发自己的政治抱负,以气魄雄伟 慷慨悲凉见称。与其子 、 合称“三曹”

曹丕

曹植

曹操这次登碣石山是在北征乌桓得胜回师途中。乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(公元206年),乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年(公元207年)毅然决定北上征伐乌桓。后来在田畴的指引下,小用计策。大约在这年八月的一次大战中,曹操终于取得了决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方,奠定了次年挥戈南下,以期实现统一中国的宏愿。

建安十二年(公元207年),曹操亲率大军北上,追歼袁尚和袁熙残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临碣石山。他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。

背景介绍

朗读诗歌

东临/碣石,以观/沧海。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

树木/丛生,百草/丰茂。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

日月/之行,若出/其中;

星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

观沧海

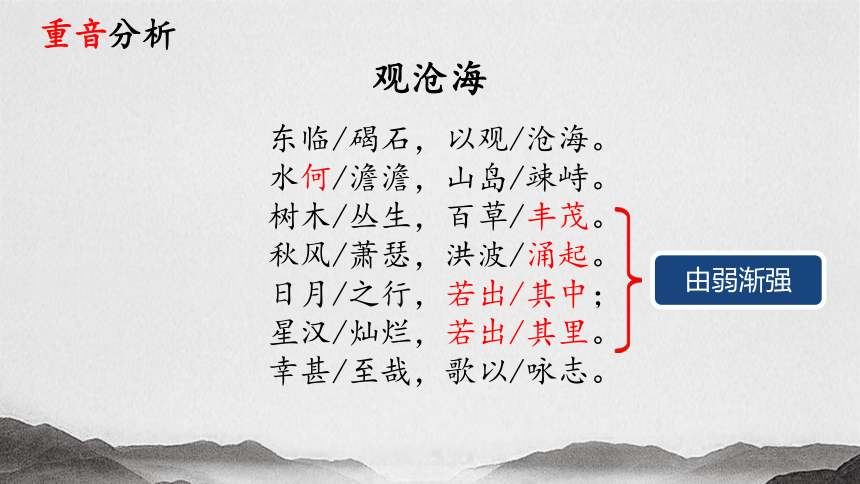

重音分析

东临/碣石,以观/沧海。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

树木/丛生,百草/丰茂。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

日月/之行,若出/其中;

星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

重音分析

由弱渐强

观沧海

文本解读

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

到达、登上

来

东行登上碣石山,来观赏那苍茫的大海

多么

水波荡漾的样子

耸立

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地耸立在海上。

周围是郁郁葱葱树木和百草,十分繁茂。

风吹动树叶的声音

大

萧瑟的秋风吹来,草木动摇,海中涌着巨大的海浪。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉!歌以咏志。

运行

好像

指大海

太阳和月亮的运行,好像是从这浩瀚的海洋中发出的。

银河

银河星光灿烂,也像是从这浩瀚的海洋中产生出来的。

达到极点

真是幸运极了!我要用这首歌来表达我的志向。

文本解读

以,介词,用

1.全诗以哪个字展开来写的?

全诗以“观”字统领全篇,写登山所见。

诗歌赏析

2.作者看到、听到和想到了什么?

观沧海

看

想

水 山岛 树木 百草 洪波

日月之行 星汉灿烂

宏伟志向

听

萧瑟秋风

细品诗歌

1.诗中哪些动态景物,那些是静态景物?

动景:水何澹澹、秋风萧瑟、洪波涌起;

动静结合

静景:山岛竦峙、树木丛生、百草丰茂。

2.诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

细品诗歌

3.描述“树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起”的画面

山岛上树木繁茂,百草丰美,给人生意盎然之感,随着一阵萧瑟的秋风,海面上巨大的波浪汹涌起伏。

曹操面对萧瑟秋风,极写大海的辽阔壮美:在秋风萧瑟中,大海汹涌澎湃,浩淼接天;山岛高耸挺拔,草木繁茂,没有丝毫凋衰感伤的情调。这种新的境界、格调,正反映着他乐观、豪迈、爽朗的心境。

细品诗歌

一个“涌”字,描绘了洪波巨澜,汹涌起伏的沧海之景,写出了大海的辽阔壮美。

4.赏析 “涌”字

诗歌赏析

5.“若”字的妙处。

6.“日月之行,若出其中; 星汉灿烂,若出其里”表达了什么思想感情?

这是虚写。诗人运用奇特的想象,夸张的手法,描绘出大海吞吐日月星長的雄伟景象,表现了诗人的博大胸怀及统一天下,建功立业的豪情壮志。

若是“好像”之意,在这里表明大海吞吐日月星辰是作者的想象之景,体现诗人的博大的胸襟和一统天下的雄心壮志。

中心思想

这首乐府诗借景抒情,描绘了辽阔壮美的沧海景象,表现了诗人博大的胸怀以及统一天下、建功立业的豪情壮志和远大抱负。

借景抒情,托物言志,

虚实结合,动静结合。

写作特点

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

唐·李白

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

闻:听说。

唐代边塞诗人,作者朋友,曾被贬为龙标尉。

降职

地名

遥远

这首诗

这首诗是作者为好友王昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的好诗。

解读诗题

走进昌龄

王昌龄是盛唐一位边塞诗人,他一生坎坷,性格与李白相似,傲岸不羁。有“七绝圣手”之称。

走进昌龄

芙蓉楼送辛渐

王昌龄

寒雨连江夜入吴,

平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,

一片冰心在玉壶。

1.芙蓉楼:润州(今江苏镇江)的城楼。辛渐:作者的一位朋友。

2.寒雨连江:夜里长江上下了寒雨。吴:春秋时的吴国在长江下游一带。

3.平明:清晨。楚山:春秋时的楚国在长江中下游一带。

4.洛阳:今河南洛阳,是辛渐所去的地方。

5.冰心:比喻心的纯洁。玉壶:冰在玉壶之中,进一步比喻人的清廉正直。

走近作者

李白,唐代诗人,字太白,号青莲居士,陇西成纪(今甘肃天水)人。他是我国文学史上伟大的浪漫主义诗人,与杜甫齐名,世称“李杜”,还有“诗仙”之称.著有《李太白全集》

创作背景

《新唐书·文艺传》载:天宝三年,王昌龄左迁龙标尉,是因为“不护细行”。

写作背景

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

朗读诗歌

杨花/落尽/子规/啼,闻道/龙标/过/五溪。

我寄/愁心/与/明月,随君/直到/夜郎/西。

体裁:七言绝句

押韵

韵脚

一封写给王昌龄的信

疏通大意

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西!

亲爱的王兄:

李白

天宝三年

左迁:古尊右卑左,即贬官。

五溪: 唐人所说的五溪指辰溪、酉溪、巫溪、武溪、沅溪,当时属于黔中道,在今湖南西部和贵州东部。

夜郎: 汉代我国西南地区少数民族曾在今贵州西部、北部和云南东北部及四川南部部分地区建立过政权,称为夜郎。唐代在今贵州桐梓和湖南沅陵等地设过夜郎县。这里指湖南的夜郎(在今新晃侗族自治县境,与黔阳邻近)。李白当时在东南,所以说“随风直到夜郎西”。

补充注释

疏通大意

一封写给王昌龄的信

疏通大意

亲爱的王兄:

李白

天宝三年

柳絮落尽了,杜鹃不住地哀啼。听说你竟然将被贬到龙标去啦,一路上还要经过辰溪、西溪、巫溪、武溪和沅溪。让我把为你而忧愁的心托付给天上的明月吧,伴随你一直走到那夜郎以西。

品味诗境

诗中写了哪些景物?点明了什么季节?

明月

杨花

子规

暮春时节

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

① 点明时令:暮春时节;

② 于景物独取漂泊无定的杨花、含飘零之感,唤起读者对王昌龄流落远方的担忧;叫着“不如归去”的子规,有离别之恨,触发宦游异乡的人们的心头的悲情;

③ 切合当时情事,也就融情入景。

细品诗歌

为什么一开始要写“杨花”和“子规”,而不直接叙事抒情呢?

“听说你竟然将被贬到龙标”,为什么要用“竟然”一词?

震惊

细品诗歌

惋惜

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

因首句已于景中见情,所以次句便直叙其事。

五溪在唐朝是偏远荒凉之地,可以想见作者对好友旅途艰辛、贬所荒远的深切同情。

细品诗歌

细品诗歌

为什么要把“愁心”寄给“明月”、而不是太阳、星星等物呢?

“随君直到夜郎西”中的”直“字有何表达效果?“直到”和“到达”有何区别?

细品诗歌

急切、渴望陪伴友人的心情

品味诗境

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。

写景

气氛:

感情:

叙事

感情:

直接抒情

托月送友

感情:

(拟人)

想象

萧瑟、悲凉

惆怅、不舍

惊讶、同情

关切、安慰

品味诗境

有道是“明月千里寄相思”,作者所寄的——是对好友身遭贬谪的同情,是对好友长途跋涉的担忧;是陪伴友人一路前行的一片深情,是告慰友人并不孤单的一种情怀……所有这些,真切地传达出作者得知友人遭贬后的心灵震撼以及由此而引发出来的强烈的主观感情。

古诗词中还有哪些借月抒怀的诗句呢?

拓展补充

注意:月亮有别称

但愿人长久,千里共婵娟 。苏轼 《水调歌头·明月几时有》

倏忽城西郭,青天悬玉钩。李白《挂席江上待月有怀》

三五二八时,千里与君同。鲍照《玩月城西门廨中》

露从今夜白,月是故乡明。柳永 《雨霖铃》

玉轮顾兔初生魄,铁网珊瑚未有枝。李商隐《碧城三首》

明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。晏殊《蝶恋花》

拓展补充

拓展补充

1. 因初月如钩,月亮又称: 银钩、玉钩

2. 因弦月如弓,月亮又称: 玉弓、弓月

3. 因满月如轮如盘如镜,月亮又称:

金轮、玉轮、银盘、玉盘、金镜、玉镜

4. 此外,还有: 太阴、婵娟、玄兔、金蟾、桂宫等

课后作业

背诵这首诗。

1.

2.

完成本课练习册作业。

视频导入

次北固山下

王湾

次

走近作者

王湾,生卒年不详,洛阳(今属河南)人,唐代诗人。其诗流传不多。有文献记载:“湾词翰早著,为天下所称最者不过一二。”他的诗格调壮美,意境开阔,预示了盛唐诗歌健康发展的前景。代表作有诗歌《次北固山下》《奉使登终南山》《奉和贺监林月清酌》等。

《次北固山下》是王湾在先天年间或开元初年游历江南时所作,格调壮美,意境开阔,预示了盛唐诗歌健康发展的前景。据说,宰相张说曾亲自将这首诗题写于政事堂。

节奏划分

古诗词一般按音节划分朗读节奏

五言诗句一般按“212”或“221”的音节划分

如:故人/具/鸡黍,邀我/至/田家。

绿树/村边/合,青山/郭外/斜。

客路/青山外,行舟/绿水前。

潮平/两岸阔,风正/一帆悬。

海日/生残夜,江春/入旧年。

乡书/何处达?归雁/洛阳边。

五言律诗

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

首联

颔联

颈联

尾联

出句

对句

第二、四、六、八句句尾押韵,且不能换韵。

颔联、颈联必须严格对仗。

极力避免用重复的字。

青山:

前:

平:

悬:

海日:

风正:

悬:

补充注释

点题中“北固山”。

向前航行。

涨平,潮水涨得与岸齐平。

挂。

太阳从海上升起。

风顺。

挂。

客路青山外,行舟绿水前。

旅人前行的路,旅途。

划船

首联:

我的旅途在碧色苍翠的青山前,

泛舟于微波荡漾绿水间。

翻译:

身在异乡

旅途奔波

品味诗境

品味诗境

客路青山外,行舟绿水前。

首联

潮平两岸阔,风正一帆悬。

颔联:

潮水

开阔

潮水涨满,两岸与江水齐平,

整个江面十分开阔,

翻译:

顺风

顺风行船恰好把帆儿高悬。

挂,高高地吊着

壮美的

大江行船图

下面那张图体现了“潮平两岸阔”?

潮水涨满,两岸与江水齐平,

整个江面十分开阔

品味诗境

潮平两岸阔,风正一帆悬。

风正一帆悬。

“以小景传大景之神。”

——王夫之《姜斋诗话》

设想,如果在曲曲折折的小河里行船,老要转弯子,这样的小景是难得出现的。如果在三峡行船,即使风顺而风和,却依然波翻浪涌,这样的小景也是难得出现的。

诗句妙在通过“风正一帆悬”这一小景,把平野开阔、大江直流、风平浪静等等的大景也表现出来了

颔联

品味诗境

潮平两岸阔,风正一帆悬。

颔联

海日生残夜,江春入旧年。

颈联:

海上的旭日

诞生

夜将尽未尽之时

翻译:

夜还未消尽,红日已从海上升起。

拟人

海日生残夜,江春入旧年。

颈联:

翻译:

夜还未消尽,红日已从海上升起。

江南的春天

到

江上春早,旧年未过新春已来。

拟人

海日生残夜

日夜交替

江春入旧年

冬去春来

新旧交替的自然规律

新旧交替的自然规律

时间一年年过去,漂泊在外的作者想到了什么呢?

品味诗境

颈联

海日生残夜,江春入旧年。

当残夜还未消退之时,一轮红日已从海上升起;

当旧年尚未逝去,江上已呈露春意。

品味诗境

颈联

海日生残夜,江春入旧年。

当残夜还未消退之时,一轮红日已从海上升起;

当旧年尚未逝去,江上已呈露春意。

生

入

乡书何处达?归雁洛阳边。

尾联:

家信

什么地方

到达

翻译:

思念故乡的书信,送到什么地方呢?

乡书何处达?归雁洛阳边。

尾联:

背柜的大雁

翻译:

思念故乡的书信,送到什么地方呢?

鸿雁传书

从北固山寄到洛阳

希望北归的大雁捎一封家书到洛阳。

思乡之情

品味诗境

尾联

乡书何处达,归雁洛阳边。

海日东升,春意萌动,诗人放舟于绿水之上,继续向青山之外的客路驶去。这时候,一群北归的大雁正掠过晴空。雁儿正要经过洛阳的啊!诗人想起了“雁足传书”的故事,还是托雁捎个信吧:雁儿啊,烦劳你们飞过洛阳的时候,替我问候一下家里人。

新年将到,这正是家人团聚之时,而作者却不能回家,自然要写一封平安家书;更何况他此刻看见了北归的雁,必定要路经洛阳的——洛阳在镇江西北方,写了诗人淡淡的乡愁。

乡书

直接抒情,使全文笼罩一层思乡情绪

你觉得诗中那些字用得好?

潮平两岸阔,风正一帆悬: “阔”字写出了水面的广阔无垠,突出了潮水的平,同时写出了作者的豁达心胸;“悬”字一方面写出了船帆高高挂起的样子,与风正呼应,一方面给人直挂云帆济沧海的感觉。

海日生残夜,江春入旧年: “生”“入”运用拟人手法,诗人把“日”和“春”作为新生的美好事物的象征,并用“生”和“入”突出江南春来早的特征,赋予它们以人的意志和情感,表达出诗人滞留异地的思乡之情。

抓字眼

明诗意

课堂小结

这首诗描绘了诗人在北固山下停泊时所见到青山绿水、潮平岸阔等江南景象。全诗意境优美,情景交融,抒发了诗人旅居外地时深切的思乡之情。

了解作者和写作背景

抓住意象

抓住精妙字词

关注意象组合

读懂古诗的四大“看点”

理解《天净沙 ·秋思》所描写的景物和思想感情。

教学目标

正确、流利、有感情的朗读诗歌及背诵。

掌握作者简介及有关元曲的文学常识。

学习目标

3.理解课文的大体意思

1.掌握什么是元曲。

2.能有感情的朗读课文

4.能背诵课文

5.理解诗人所表达的思想感情

1、 烽火连三月,家书抵万金。 —— 杜甫《春望》

2、 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 —— 刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》

3、 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。 —— 陶渊明《归园田居·其一》

4、 露从今夜白,月是故乡明。 —— 杜甫《月夜忆舍弟》

5、 洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。 —— 张籍《秋思》

6、 秦时明月汉时关,万里长征人未还。 —— 王昌龄《出塞二首》

7、 仍怜故乡水,万里送行舟。 —— 李白《渡荆门送别》

关于思乡的诗句:

马致远 字千里,号东篱,元代散曲家、杂剧家。本文选自《东篱乐府》。他的年辈晚于关汉卿、白朴等人,生年约在至元1250年,卒年约在至治改元到泰定元年1321年以后,与关汉卿、郑光祖、白朴并称”元曲四大家。”更被时人美誉为“曲状元” 马致远因《天净沙·秋思》而被称为秋思之祖。所做杂剧今知有15种,《汉宫秋》、《青衫泪》等是其代表作

作者简介

马致远年轻时热衷功名,但由于元统治者实行民族高压政策,因而一直未能得志。他几乎一生都过着漂泊无定的生活。他也因之而郁郁不得志,困窘潦倒一生。于是在羁旅途中,写下了这首———— 《天净沙·秋思》。因为这首小令,他而被称为“秋思之祖”

作者简介

元曲是继唐诗、宋词之后兴起的一种艺术形式,包括杂剧和散曲两部分。

杂剧就是戏剧。一部杂剧,一般由四折戏加一个楔子构成。一折,相当于现代戏剧的一幕;楔子,相当于序幕或过场,放在全剧的开头或中间。角色有旦、末、丑、净等。除演唱外还有科白,“科”表示动作或舞台效果,“白”是道白或说白。先白后唱,是元杂剧的定格。

元曲知识

“曲”是一种合乐歌唱的诗歌形式,是元代的新诗体

散曲包括小令和散套两部分。小令是单个的曲子,跟现代的歌词大致相近,是按曲调创作的,每个曲调都有自己的名称。各个曲调的字数和句式都不相同,常用于写景、抒情。课文中所选的元曲,就属于这种形式。散套,又称“套曲”“套数”,通常用同一宫调的若干曲子连缀而成,长短不论,一韵到底,一般都有“尾声”,适宜于叙述比较复杂的内容。

元曲知识

创作背景

《天净沙·秋思》是元曲作家马致远创作的小令,是一首著名的元曲作品。

马致远年轻时热衷功名,但由于元统治者实行民族高压政策,因而一直未能得志。他几乎一生都过着漂泊无定的生活。他也因之而郁郁不志,困窘潦倒一生。于是在羁旅途中,写下了这首《天净沙·秋思》。

天净沙是曲牌名,秋思是题目。

秋思,就是秋天的思绪,

此曲是元代小令中的名篇。

因为这首小令,马致远而被称为“秋思之祖”

课文赏析

《天净沙·秋思》

无韵不成诗

节奏分明

语速较慢

凸显重音

课文朗读

课文赏析

枯,枯萎。

老,僵老。

枯、老,象征迟暮

枯 藤 老 树 昏 鸦

乌鸦,凄凉、哀怨、不祥之象征,往往与生离死别结下不解之缘。

昏

点明时间

表明状态

昏鸦:黄昏时归巢的乌鸦

萧瑟之景

课文赏析

枯 藤 老 树 昏 鸦

首句写旅人眼中所见。苍老的树上,缠绕着干枯的藤。黄昏时的乌鸦哀鸣着,寻找着自己的窝巢。

诗人选择了“枯藤”“老树”“昏鸦”这三个各自独立的意象,把它们糅合在一起,着力渲染,突出它们“枯”“老”和“昏”,烘托出萧瑟荒凉的意境。

课文赏析

反衬

小 桥 流 水 人 家

旅途所见实在景象

内心向往精神家园

温馨

凄苦

小 桥 流 水 人 家

诗人笔锋一转,推出一幅幽远恬静的画面。

潺潺的流水上,横跨一座小桥。水边桥边的人家,一缕袅袅炊烟飘出屋外。

这是伏笔,与前后文相映照,起到强烈的反衬作用。

课文赏析

课文赏析

西风,指秋风

古,破旧之意。

道,象征人生之路。

古 道 西 风 瘦 马

瘦,看似写马,实际上写人,表现了旅途生活的艰辛。

凄

苦

之

情

古 道 西 风 瘦 马

课文赏析

“古道西风瘦马”,与前二句相呼应。萧瑟西风,吹打着孤独的旅人,掀起他单薄的衣襟。孤独的旅人骑着孤独的瘦马,蹒跚走在羊肠古道上。给人以苍凉之感。

课文赏析

夕阳西下,断 肠 人 在 天 涯

夕阳,点明时间,与“昏”呼应。

断肠人:形容伤心悲痛到极点的人,这里

指飘泊天涯、极度忧伤的旅人

天涯,指天边,极远的地方。

断肠,点睛之笔,点明全文的感情基调。

课文赏析

夕阳西下,断 肠 人 在 天 涯

最后一句,作者直抒胸臆,道出天涯游子之悲。“夕阳”点出了时间,并照应了上文的“昏”字。“断肠”句直抒胸臆:游子远离家乡,孤独漂泊。秋景苍凉,时近黄昏,怎不叫人寸断肝肠呢!

1.小令中能显示全篇主旨的词语是什么?直接抒情的是哪一句?抒发了怎样的感情?

“断肠”。“断肠人在天涯”。抒发了作者孤苦寂寞、思念家乡亲人的感情。

品一品

2.小令中“枯藤”“老树”“昏鸦”“西风”“瘦马”“夕阳”等词语描绘了一幅怎样的景象?“小桥流水人家”描绘了一幅怎样的景象 这些景物都是扣着什么来写的?

前者描绘了一幅凄凉深秋晚景图;后者描绘了温馨恬静的景象;情。

品一品

1.诗人为什么要写温馨的“小桥流水人家”?

以乐景写哀情,

衬托出游子的孤独和思乡。

赏一赏

2.这首小令在写法上还有什么特点?试举例分析。

②寓情于景。将“断肠人”的情感寓于“枯藤、老树、昏鸦、西风、瘦马、夕阳”等景物中,充分表达了漂泊天涯的孤寂愁苦之情。

①意象并列。用九种景物并列在一起,构成了一幅完整的画面,没有动词、关联词,给读者更大的想象空间,更多的想象自由。

赏一赏

“小令”变“微文”

一个秋日的黄昏,走在荒凉的古道上,西风劲吹,落叶如蝴蝶一般在空中飞舞。古道旁边的一棵老树,如一位饱经沧桑的老人,盘根错节,浑身疙瘩,枝节扭曲。几根枯藤像蛇一样缠绕这老树。乌鸦扑打着翅膀,落在光秃秃的树枝上,他们栖集在那棵老树上,叽叽喳喳地闹着,好像一家人在谈论自己一天的所见所闻。

再看看小溪旁的那几户人家,一缕缕炊烟不停地上升,还飘来了一阵阵饭菜香呢!小桥旁的潺潺流水倒映出那几处人家,更显得和谐、融洽。看着这些情景,游子不由得想起了远方的亲人,可又能怎样呢

一条泥泞坎坷的小路上,只有那衰老的马吃力地驮着游子走向远方。夕阳西下,哪里是归处 哪里是家乡 这时,漂泊天涯的游子怎能不愁肠寸断?

曲中前三句共描写了几种景物?情调氛围有何异同?在文中有何作用?

景物:藤、树、鸦、桥、水、家、道、风、马

异 同

第一句:3种景物写出一片萧杀秋景,造成一种黯然凄凉的气氛,衬托旅人内心的悲哀。

第二句:三景则是安谧,明净,就连那户人家的欢心笑语也仿佛听见,对比自己的奔波

不定,更感羁旅之苦。

第三句:三景古老,凄凉,羸弱,衬托出天涯游子的内心孤独凄苦之情。

课文总结

作 用

第一、三句色彩情调一样,都是哀景,正面衬托游子的哀愁;

第二句则为乐景,反衬游子的羁旅之苦。

主题思想

这首小令寄情于物,把凄苦愁楚之情,通过众多自然景物的罗列,就把浓重的深秋色彩,刻画得淋漓尽致。有情有景,情景交融。因此,被后人称赞为“秋思之祖”。

描写了秋日萧瑟的景色,抒发了飘泊天涯的游子在秋天思念故乡的孤独、凄苦之情。

天净沙

【元】白朴

孤村落日残霞,

轻烟老树寒鸦,

一点飞鸿影下。

青山绿水,

白草红叶黄花。

天净沙·江上

【元】张可久

嗈嗈落雁平沙,

依依孤鹜残霞,

隔水疏林几家。

小舟如画,

渔歌唱入芦花。

天净沙

无名氏

平沙细草斑斑,

曲溪流水潺潺,

塞上清秋早寒。

一声新雁,

黄云红叶青山。

研读课文

天净沙·秋思

【元】马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,

断肠人在天涯。

为什么马致远的小令似乎更能打动人?

因为马致远《天净沙·秋思》的情绪、情感特点(惆怅、忧愁、悲苦)鲜明,这和曲中的一系列富有这类情调而且妙合无痕的事物有着密切关系。其他三首比较模糊,甚至不统一,如白朴描绘的画面色调与抒发的情感大相径庭。“断肠人在天涯”是画龙点睛的一笔,其他三首没有这么醒豁的“诗眼”。而且这一句使全曲进入了人的心灵,显出情感的深度,其他三首基本上或较多地停留在视觉图景的表层。

为什么马致远的小令似乎更能打动人?

《天净沙·秋思》写的是羁旅秋思(被称为“秋思之祖”“思乡绝唱”),思乡愁绪往往更能打动人。因而,马致远的《天净沙·秋思》对读者的感染程度、对读者心灵的触动更大。

当然,另外三首《天净沙》也各有其好处,描写风景色彩明丽,心境平和宁静,也有一些佳句,如“隔水疏林几家”等等。其中,张可久的又尤好。

古代诗歌四首

名句: “老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”

“山不厌高,海不厌深,周公吐甫,天下归心。”

“丈夫之四海,万里犹比邻 ”

猜猜看-----他

名言:宁教我负天下人,不教天下人负我。

标签:政治家、军事家、诗人、乱世枭雄、奸雄。

名操作:“挟天子以令诸侯”。

观

沧

海

曹

操

诗歌体裁:乐府诗

走近

作者

曹操(155年-220年 ,字孟德,一名吉利,小字阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家 ,三国中曹魏政权的奠基人。

曹操曾担任东汉丞相,后加封魏王,奠定了曹魏立国的基础。去世后谥号为武王。其子曹丕称帝后,追尊为武皇帝,庙号太祖。曹操善作诗,代表诗作有《步出夏门行》 《 蒿里行》《短歌行》等。其诗大都抒发自己的政治抱负,以气魄雄伟 慷慨悲凉见称。与其子 、 合称“三曹”

曹丕

曹植

曹操这次登碣石山是在北征乌桓得胜回师途中。乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(公元206年),乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年(公元207年)毅然决定北上征伐乌桓。后来在田畴的指引下,小用计策。大约在这年八月的一次大战中,曹操终于取得了决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方,奠定了次年挥戈南下,以期实现统一中国的宏愿。

建安十二年(公元207年),曹操亲率大军北上,追歼袁尚和袁熙残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临碣石山。他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。

背景介绍

朗读诗歌

东临/碣石,以观/沧海。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

树木/丛生,百草/丰茂。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

日月/之行,若出/其中;

星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

观沧海

重音分析

东临/碣石,以观/沧海。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

树木/丛生,百草/丰茂。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

日月/之行,若出/其中;

星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

重音分析

由弱渐强

观沧海

文本解读

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

到达、登上

来

东行登上碣石山,来观赏那苍茫的大海

多么

水波荡漾的样子

耸立

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地耸立在海上。

周围是郁郁葱葱树木和百草,十分繁茂。

风吹动树叶的声音

大

萧瑟的秋风吹来,草木动摇,海中涌着巨大的海浪。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉!歌以咏志。

运行

好像

指大海

太阳和月亮的运行,好像是从这浩瀚的海洋中发出的。

银河

银河星光灿烂,也像是从这浩瀚的海洋中产生出来的。

达到极点

真是幸运极了!我要用这首歌来表达我的志向。

文本解读

以,介词,用

1.全诗以哪个字展开来写的?

全诗以“观”字统领全篇,写登山所见。

诗歌赏析

2.作者看到、听到和想到了什么?

观沧海

看

想

水 山岛 树木 百草 洪波

日月之行 星汉灿烂

宏伟志向

听

萧瑟秋风

细品诗歌

1.诗中哪些动态景物,那些是静态景物?

动景:水何澹澹、秋风萧瑟、洪波涌起;

动静结合

静景:山岛竦峙、树木丛生、百草丰茂。

2.诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

细品诗歌

3.描述“树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起”的画面

山岛上树木繁茂,百草丰美,给人生意盎然之感,随着一阵萧瑟的秋风,海面上巨大的波浪汹涌起伏。

曹操面对萧瑟秋风,极写大海的辽阔壮美:在秋风萧瑟中,大海汹涌澎湃,浩淼接天;山岛高耸挺拔,草木繁茂,没有丝毫凋衰感伤的情调。这种新的境界、格调,正反映着他乐观、豪迈、爽朗的心境。

细品诗歌

一个“涌”字,描绘了洪波巨澜,汹涌起伏的沧海之景,写出了大海的辽阔壮美。

4.赏析 “涌”字

诗歌赏析

5.“若”字的妙处。

6.“日月之行,若出其中; 星汉灿烂,若出其里”表达了什么思想感情?

这是虚写。诗人运用奇特的想象,夸张的手法,描绘出大海吞吐日月星長的雄伟景象,表现了诗人的博大胸怀及统一天下,建功立业的豪情壮志。

若是“好像”之意,在这里表明大海吞吐日月星辰是作者的想象之景,体现诗人的博大的胸襟和一统天下的雄心壮志。

中心思想

这首乐府诗借景抒情,描绘了辽阔壮美的沧海景象,表现了诗人博大的胸怀以及统一天下、建功立业的豪情壮志和远大抱负。

借景抒情,托物言志,

虚实结合,动静结合。

写作特点

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

唐·李白

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

闻:听说。

唐代边塞诗人,作者朋友,曾被贬为龙标尉。

降职

地名

遥远

这首诗

这首诗是作者为好友王昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的好诗。

解读诗题

走进昌龄

王昌龄是盛唐一位边塞诗人,他一生坎坷,性格与李白相似,傲岸不羁。有“七绝圣手”之称。

走进昌龄

芙蓉楼送辛渐

王昌龄

寒雨连江夜入吴,

平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,

一片冰心在玉壶。

1.芙蓉楼:润州(今江苏镇江)的城楼。辛渐:作者的一位朋友。

2.寒雨连江:夜里长江上下了寒雨。吴:春秋时的吴国在长江下游一带。

3.平明:清晨。楚山:春秋时的楚国在长江中下游一带。

4.洛阳:今河南洛阳,是辛渐所去的地方。

5.冰心:比喻心的纯洁。玉壶:冰在玉壶之中,进一步比喻人的清廉正直。

走近作者

李白,唐代诗人,字太白,号青莲居士,陇西成纪(今甘肃天水)人。他是我国文学史上伟大的浪漫主义诗人,与杜甫齐名,世称“李杜”,还有“诗仙”之称.著有《李太白全集》

创作背景

《新唐书·文艺传》载:天宝三年,王昌龄左迁龙标尉,是因为“不护细行”。

写作背景

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

朗读诗歌

杨花/落尽/子规/啼,闻道/龙标/过/五溪。

我寄/愁心/与/明月,随君/直到/夜郎/西。

体裁:七言绝句

押韵

韵脚

一封写给王昌龄的信

疏通大意

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西!

亲爱的王兄:

李白

天宝三年

左迁:古尊右卑左,即贬官。

五溪: 唐人所说的五溪指辰溪、酉溪、巫溪、武溪、沅溪,当时属于黔中道,在今湖南西部和贵州东部。

夜郎: 汉代我国西南地区少数民族曾在今贵州西部、北部和云南东北部及四川南部部分地区建立过政权,称为夜郎。唐代在今贵州桐梓和湖南沅陵等地设过夜郎县。这里指湖南的夜郎(在今新晃侗族自治县境,与黔阳邻近)。李白当时在东南,所以说“随风直到夜郎西”。

补充注释

疏通大意

一封写给王昌龄的信

疏通大意

亲爱的王兄:

李白

天宝三年

柳絮落尽了,杜鹃不住地哀啼。听说你竟然将被贬到龙标去啦,一路上还要经过辰溪、西溪、巫溪、武溪和沅溪。让我把为你而忧愁的心托付给天上的明月吧,伴随你一直走到那夜郎以西。

品味诗境

诗中写了哪些景物?点明了什么季节?

明月

杨花

子规

暮春时节

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

① 点明时令:暮春时节;

② 于景物独取漂泊无定的杨花、含飘零之感,唤起读者对王昌龄流落远方的担忧;叫着“不如归去”的子规,有离别之恨,触发宦游异乡的人们的心头的悲情;

③ 切合当时情事,也就融情入景。

细品诗歌

为什么一开始要写“杨花”和“子规”,而不直接叙事抒情呢?

“听说你竟然将被贬到龙标”,为什么要用“竟然”一词?

震惊

细品诗歌

惋惜

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

因首句已于景中见情,所以次句便直叙其事。

五溪在唐朝是偏远荒凉之地,可以想见作者对好友旅途艰辛、贬所荒远的深切同情。

细品诗歌

细品诗歌

为什么要把“愁心”寄给“明月”、而不是太阳、星星等物呢?

“随君直到夜郎西”中的”直“字有何表达效果?“直到”和“到达”有何区别?

细品诗歌

急切、渴望陪伴友人的心情

品味诗境

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。

写景

气氛:

感情:

叙事

感情:

直接抒情

托月送友

感情:

(拟人)

想象

萧瑟、悲凉

惆怅、不舍

惊讶、同情

关切、安慰

品味诗境

有道是“明月千里寄相思”,作者所寄的——是对好友身遭贬谪的同情,是对好友长途跋涉的担忧;是陪伴友人一路前行的一片深情,是告慰友人并不孤单的一种情怀……所有这些,真切地传达出作者得知友人遭贬后的心灵震撼以及由此而引发出来的强烈的主观感情。

古诗词中还有哪些借月抒怀的诗句呢?

拓展补充

注意:月亮有别称

但愿人长久,千里共婵娟 。苏轼 《水调歌头·明月几时有》

倏忽城西郭,青天悬玉钩。李白《挂席江上待月有怀》

三五二八时,千里与君同。鲍照《玩月城西门廨中》

露从今夜白,月是故乡明。柳永 《雨霖铃》

玉轮顾兔初生魄,铁网珊瑚未有枝。李商隐《碧城三首》

明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。晏殊《蝶恋花》

拓展补充

拓展补充

1. 因初月如钩,月亮又称: 银钩、玉钩

2. 因弦月如弓,月亮又称: 玉弓、弓月

3. 因满月如轮如盘如镜,月亮又称:

金轮、玉轮、银盘、玉盘、金镜、玉镜

4. 此外,还有: 太阴、婵娟、玄兔、金蟾、桂宫等

课后作业

背诵这首诗。

1.

2.

完成本课练习册作业。

视频导入

次北固山下

王湾

次

走近作者

王湾,生卒年不详,洛阳(今属河南)人,唐代诗人。其诗流传不多。有文献记载:“湾词翰早著,为天下所称最者不过一二。”他的诗格调壮美,意境开阔,预示了盛唐诗歌健康发展的前景。代表作有诗歌《次北固山下》《奉使登终南山》《奉和贺监林月清酌》等。

《次北固山下》是王湾在先天年间或开元初年游历江南时所作,格调壮美,意境开阔,预示了盛唐诗歌健康发展的前景。据说,宰相张说曾亲自将这首诗题写于政事堂。

节奏划分

古诗词一般按音节划分朗读节奏

五言诗句一般按“212”或“221”的音节划分

如:故人/具/鸡黍,邀我/至/田家。

绿树/村边/合,青山/郭外/斜。

客路/青山外,行舟/绿水前。

潮平/两岸阔,风正/一帆悬。

海日/生残夜,江春/入旧年。

乡书/何处达?归雁/洛阳边。

五言律诗

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

首联

颔联

颈联

尾联

出句

对句

第二、四、六、八句句尾押韵,且不能换韵。

颔联、颈联必须严格对仗。

极力避免用重复的字。

青山:

前:

平:

悬:

海日:

风正:

悬:

补充注释

点题中“北固山”。

向前航行。

涨平,潮水涨得与岸齐平。

挂。

太阳从海上升起。

风顺。

挂。

客路青山外,行舟绿水前。

旅人前行的路,旅途。

划船

首联:

我的旅途在碧色苍翠的青山前,

泛舟于微波荡漾绿水间。

翻译:

身在异乡

旅途奔波

品味诗境

品味诗境

客路青山外,行舟绿水前。

首联

潮平两岸阔,风正一帆悬。

颔联:

潮水

开阔

潮水涨满,两岸与江水齐平,

整个江面十分开阔,

翻译:

顺风

顺风行船恰好把帆儿高悬。

挂,高高地吊着

壮美的

大江行船图

下面那张图体现了“潮平两岸阔”?

潮水涨满,两岸与江水齐平,

整个江面十分开阔

品味诗境

潮平两岸阔,风正一帆悬。

风正一帆悬。

“以小景传大景之神。”

——王夫之《姜斋诗话》

设想,如果在曲曲折折的小河里行船,老要转弯子,这样的小景是难得出现的。如果在三峡行船,即使风顺而风和,却依然波翻浪涌,这样的小景也是难得出现的。

诗句妙在通过“风正一帆悬”这一小景,把平野开阔、大江直流、风平浪静等等的大景也表现出来了

颔联

品味诗境

潮平两岸阔,风正一帆悬。

颔联

海日生残夜,江春入旧年。

颈联:

海上的旭日

诞生

夜将尽未尽之时

翻译:

夜还未消尽,红日已从海上升起。

拟人

海日生残夜,江春入旧年。

颈联:

翻译:

夜还未消尽,红日已从海上升起。

江南的春天

到

江上春早,旧年未过新春已来。

拟人

海日生残夜

日夜交替

江春入旧年

冬去春来

新旧交替的自然规律

新旧交替的自然规律

时间一年年过去,漂泊在外的作者想到了什么呢?

品味诗境

颈联

海日生残夜,江春入旧年。

当残夜还未消退之时,一轮红日已从海上升起;

当旧年尚未逝去,江上已呈露春意。

品味诗境

颈联

海日生残夜,江春入旧年。

当残夜还未消退之时,一轮红日已从海上升起;

当旧年尚未逝去,江上已呈露春意。

生

入

乡书何处达?归雁洛阳边。

尾联:

家信

什么地方

到达

翻译:

思念故乡的书信,送到什么地方呢?

乡书何处达?归雁洛阳边。

尾联:

背柜的大雁

翻译:

思念故乡的书信,送到什么地方呢?

鸿雁传书

从北固山寄到洛阳

希望北归的大雁捎一封家书到洛阳。

思乡之情

品味诗境

尾联

乡书何处达,归雁洛阳边。

海日东升,春意萌动,诗人放舟于绿水之上,继续向青山之外的客路驶去。这时候,一群北归的大雁正掠过晴空。雁儿正要经过洛阳的啊!诗人想起了“雁足传书”的故事,还是托雁捎个信吧:雁儿啊,烦劳你们飞过洛阳的时候,替我问候一下家里人。

新年将到,这正是家人团聚之时,而作者却不能回家,自然要写一封平安家书;更何况他此刻看见了北归的雁,必定要路经洛阳的——洛阳在镇江西北方,写了诗人淡淡的乡愁。

乡书

直接抒情,使全文笼罩一层思乡情绪

你觉得诗中那些字用得好?

潮平两岸阔,风正一帆悬: “阔”字写出了水面的广阔无垠,突出了潮水的平,同时写出了作者的豁达心胸;“悬”字一方面写出了船帆高高挂起的样子,与风正呼应,一方面给人直挂云帆济沧海的感觉。

海日生残夜,江春入旧年: “生”“入”运用拟人手法,诗人把“日”和“春”作为新生的美好事物的象征,并用“生”和“入”突出江南春来早的特征,赋予它们以人的意志和情感,表达出诗人滞留异地的思乡之情。

抓字眼

明诗意

课堂小结

这首诗描绘了诗人在北固山下停泊时所见到青山绿水、潮平岸阔等江南景象。全诗意境优美,情景交融,抒发了诗人旅居外地时深切的思乡之情。

了解作者和写作背景

抓住意象

抓住精妙字词

关注意象组合

读懂古诗的四大“看点”

理解《天净沙 ·秋思》所描写的景物和思想感情。

教学目标

正确、流利、有感情的朗读诗歌及背诵。

掌握作者简介及有关元曲的文学常识。

学习目标

3.理解课文的大体意思

1.掌握什么是元曲。

2.能有感情的朗读课文

4.能背诵课文

5.理解诗人所表达的思想感情

1、 烽火连三月,家书抵万金。 —— 杜甫《春望》

2、 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 —— 刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》

3、 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。 —— 陶渊明《归园田居·其一》

4、 露从今夜白,月是故乡明。 —— 杜甫《月夜忆舍弟》

5、 洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。 —— 张籍《秋思》

6、 秦时明月汉时关,万里长征人未还。 —— 王昌龄《出塞二首》

7、 仍怜故乡水,万里送行舟。 —— 李白《渡荆门送别》

关于思乡的诗句:

马致远 字千里,号东篱,元代散曲家、杂剧家。本文选自《东篱乐府》。他的年辈晚于关汉卿、白朴等人,生年约在至元1250年,卒年约在至治改元到泰定元年1321年以后,与关汉卿、郑光祖、白朴并称”元曲四大家。”更被时人美誉为“曲状元” 马致远因《天净沙·秋思》而被称为秋思之祖。所做杂剧今知有15种,《汉宫秋》、《青衫泪》等是其代表作

作者简介

马致远年轻时热衷功名,但由于元统治者实行民族高压政策,因而一直未能得志。他几乎一生都过着漂泊无定的生活。他也因之而郁郁不得志,困窘潦倒一生。于是在羁旅途中,写下了这首———— 《天净沙·秋思》。因为这首小令,他而被称为“秋思之祖”

作者简介

元曲是继唐诗、宋词之后兴起的一种艺术形式,包括杂剧和散曲两部分。

杂剧就是戏剧。一部杂剧,一般由四折戏加一个楔子构成。一折,相当于现代戏剧的一幕;楔子,相当于序幕或过场,放在全剧的开头或中间。角色有旦、末、丑、净等。除演唱外还有科白,“科”表示动作或舞台效果,“白”是道白或说白。先白后唱,是元杂剧的定格。

元曲知识

“曲”是一种合乐歌唱的诗歌形式,是元代的新诗体

散曲包括小令和散套两部分。小令是单个的曲子,跟现代的歌词大致相近,是按曲调创作的,每个曲调都有自己的名称。各个曲调的字数和句式都不相同,常用于写景、抒情。课文中所选的元曲,就属于这种形式。散套,又称“套曲”“套数”,通常用同一宫调的若干曲子连缀而成,长短不论,一韵到底,一般都有“尾声”,适宜于叙述比较复杂的内容。

元曲知识

创作背景

《天净沙·秋思》是元曲作家马致远创作的小令,是一首著名的元曲作品。

马致远年轻时热衷功名,但由于元统治者实行民族高压政策,因而一直未能得志。他几乎一生都过着漂泊无定的生活。他也因之而郁郁不志,困窘潦倒一生。于是在羁旅途中,写下了这首《天净沙·秋思》。

天净沙是曲牌名,秋思是题目。

秋思,就是秋天的思绪,

此曲是元代小令中的名篇。

因为这首小令,马致远而被称为“秋思之祖”

课文赏析

《天净沙·秋思》

无韵不成诗

节奏分明

语速较慢

凸显重音

课文朗读

课文赏析

枯,枯萎。

老,僵老。

枯、老,象征迟暮

枯 藤 老 树 昏 鸦

乌鸦,凄凉、哀怨、不祥之象征,往往与生离死别结下不解之缘。

昏

点明时间

表明状态

昏鸦:黄昏时归巢的乌鸦

萧瑟之景

课文赏析

枯 藤 老 树 昏 鸦

首句写旅人眼中所见。苍老的树上,缠绕着干枯的藤。黄昏时的乌鸦哀鸣着,寻找着自己的窝巢。

诗人选择了“枯藤”“老树”“昏鸦”这三个各自独立的意象,把它们糅合在一起,着力渲染,突出它们“枯”“老”和“昏”,烘托出萧瑟荒凉的意境。

课文赏析

反衬

小 桥 流 水 人 家

旅途所见实在景象

内心向往精神家园

温馨

凄苦

小 桥 流 水 人 家

诗人笔锋一转,推出一幅幽远恬静的画面。

潺潺的流水上,横跨一座小桥。水边桥边的人家,一缕袅袅炊烟飘出屋外。

这是伏笔,与前后文相映照,起到强烈的反衬作用。

课文赏析

课文赏析

西风,指秋风

古,破旧之意。

道,象征人生之路。

古 道 西 风 瘦 马

瘦,看似写马,实际上写人,表现了旅途生活的艰辛。

凄

苦

之

情

古 道 西 风 瘦 马

课文赏析

“古道西风瘦马”,与前二句相呼应。萧瑟西风,吹打着孤独的旅人,掀起他单薄的衣襟。孤独的旅人骑着孤独的瘦马,蹒跚走在羊肠古道上。给人以苍凉之感。

课文赏析

夕阳西下,断 肠 人 在 天 涯

夕阳,点明时间,与“昏”呼应。

断肠人:形容伤心悲痛到极点的人,这里

指飘泊天涯、极度忧伤的旅人

天涯,指天边,极远的地方。

断肠,点睛之笔,点明全文的感情基调。

课文赏析

夕阳西下,断 肠 人 在 天 涯

最后一句,作者直抒胸臆,道出天涯游子之悲。“夕阳”点出了时间,并照应了上文的“昏”字。“断肠”句直抒胸臆:游子远离家乡,孤独漂泊。秋景苍凉,时近黄昏,怎不叫人寸断肝肠呢!

1.小令中能显示全篇主旨的词语是什么?直接抒情的是哪一句?抒发了怎样的感情?

“断肠”。“断肠人在天涯”。抒发了作者孤苦寂寞、思念家乡亲人的感情。

品一品

2.小令中“枯藤”“老树”“昏鸦”“西风”“瘦马”“夕阳”等词语描绘了一幅怎样的景象?“小桥流水人家”描绘了一幅怎样的景象 这些景物都是扣着什么来写的?

前者描绘了一幅凄凉深秋晚景图;后者描绘了温馨恬静的景象;情。

品一品

1.诗人为什么要写温馨的“小桥流水人家”?

以乐景写哀情,

衬托出游子的孤独和思乡。

赏一赏

2.这首小令在写法上还有什么特点?试举例分析。

②寓情于景。将“断肠人”的情感寓于“枯藤、老树、昏鸦、西风、瘦马、夕阳”等景物中,充分表达了漂泊天涯的孤寂愁苦之情。

①意象并列。用九种景物并列在一起,构成了一幅完整的画面,没有动词、关联词,给读者更大的想象空间,更多的想象自由。

赏一赏

“小令”变“微文”

一个秋日的黄昏,走在荒凉的古道上,西风劲吹,落叶如蝴蝶一般在空中飞舞。古道旁边的一棵老树,如一位饱经沧桑的老人,盘根错节,浑身疙瘩,枝节扭曲。几根枯藤像蛇一样缠绕这老树。乌鸦扑打着翅膀,落在光秃秃的树枝上,他们栖集在那棵老树上,叽叽喳喳地闹着,好像一家人在谈论自己一天的所见所闻。

再看看小溪旁的那几户人家,一缕缕炊烟不停地上升,还飘来了一阵阵饭菜香呢!小桥旁的潺潺流水倒映出那几处人家,更显得和谐、融洽。看着这些情景,游子不由得想起了远方的亲人,可又能怎样呢

一条泥泞坎坷的小路上,只有那衰老的马吃力地驮着游子走向远方。夕阳西下,哪里是归处 哪里是家乡 这时,漂泊天涯的游子怎能不愁肠寸断?

曲中前三句共描写了几种景物?情调氛围有何异同?在文中有何作用?

景物:藤、树、鸦、桥、水、家、道、风、马

异 同

第一句:3种景物写出一片萧杀秋景,造成一种黯然凄凉的气氛,衬托旅人内心的悲哀。

第二句:三景则是安谧,明净,就连那户人家的欢心笑语也仿佛听见,对比自己的奔波

不定,更感羁旅之苦。

第三句:三景古老,凄凉,羸弱,衬托出天涯游子的内心孤独凄苦之情。

课文总结

作 用

第一、三句色彩情调一样,都是哀景,正面衬托游子的哀愁;

第二句则为乐景,反衬游子的羁旅之苦。

主题思想

这首小令寄情于物,把凄苦愁楚之情,通过众多自然景物的罗列,就把浓重的深秋色彩,刻画得淋漓尽致。有情有景,情景交融。因此,被后人称赞为“秋思之祖”。

描写了秋日萧瑟的景色,抒发了飘泊天涯的游子在秋天思念故乡的孤独、凄苦之情。

天净沙

【元】白朴

孤村落日残霞,

轻烟老树寒鸦,

一点飞鸿影下。

青山绿水,

白草红叶黄花。

天净沙·江上

【元】张可久

嗈嗈落雁平沙,

依依孤鹜残霞,

隔水疏林几家。

小舟如画,

渔歌唱入芦花。

天净沙

无名氏

平沙细草斑斑,

曲溪流水潺潺,

塞上清秋早寒。

一声新雁,

黄云红叶青山。

研读课文

天净沙·秋思

【元】马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,

断肠人在天涯。

为什么马致远的小令似乎更能打动人?

因为马致远《天净沙·秋思》的情绪、情感特点(惆怅、忧愁、悲苦)鲜明,这和曲中的一系列富有这类情调而且妙合无痕的事物有着密切关系。其他三首比较模糊,甚至不统一,如白朴描绘的画面色调与抒发的情感大相径庭。“断肠人在天涯”是画龙点睛的一笔,其他三首没有这么醒豁的“诗眼”。而且这一句使全曲进入了人的心灵,显出情感的深度,其他三首基本上或较多地停留在视觉图景的表层。

为什么马致远的小令似乎更能打动人?

《天净沙·秋思》写的是羁旅秋思(被称为“秋思之祖”“思乡绝唱”),思乡愁绪往往更能打动人。因而,马致远的《天净沙·秋思》对读者的感染程度、对读者心灵的触动更大。

当然,另外三首《天净沙》也各有其好处,描写风景色彩明丽,心境平和宁静,也有一些佳句,如“隔水疏林几家”等等。其中,张可久的又尤好。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首