1.3-1.4常见的酸、常见的碱(预习衔接.含解析)-2025-2026学年九年级上册科学浙教版

文档属性

| 名称 | 1.3-1.4常见的酸、常见的碱(预习衔接.含解析)-2025-2026学年九年级上册科学浙教版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 419.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 13:12:07 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新课预习衔接 常见的酸、常见的碱

一.选择题(共14小题)

1.实验室中的药品长期放置可能会变质,下列四种物质发生变化的原因明显不同于另外三种的是( )

A.氢氧化钠溶液 B.生石灰

C.铁粉 D.浓硫酸

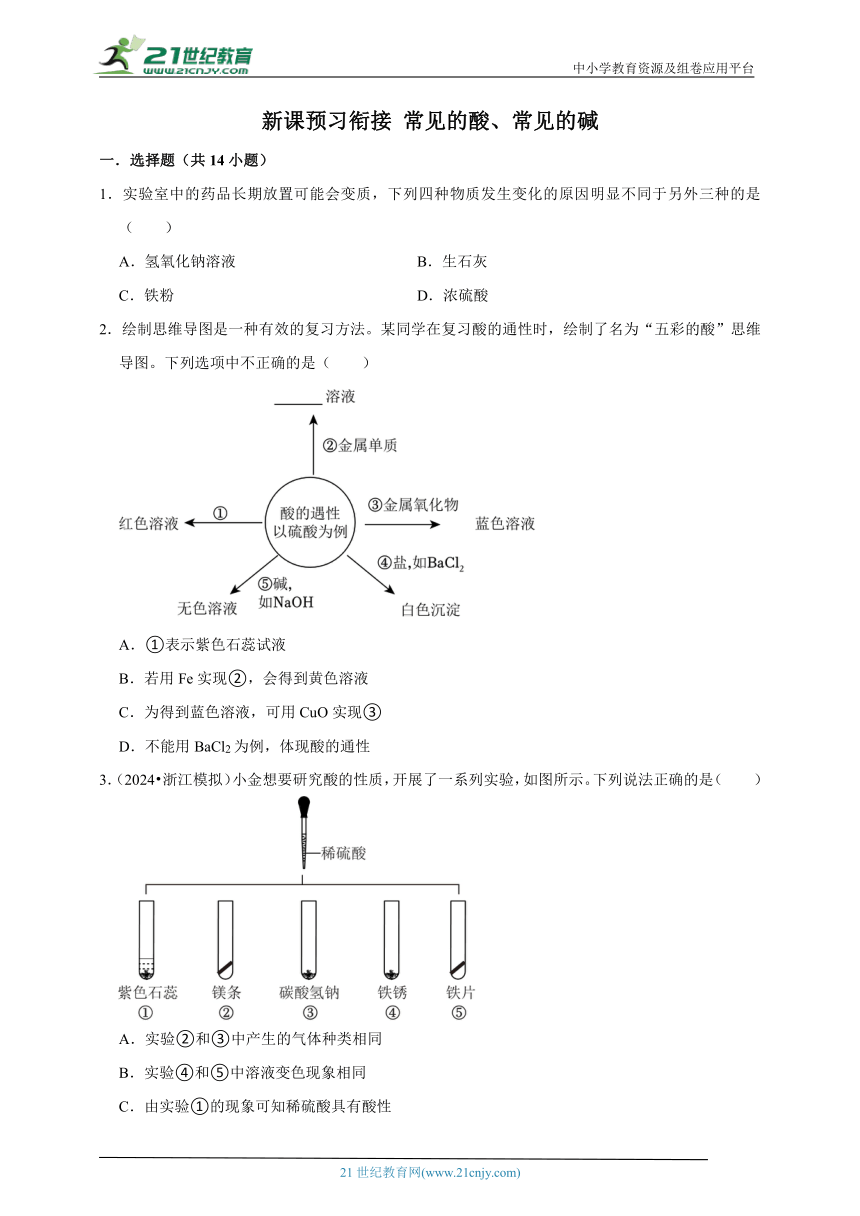

2.绘制思维导图是一种有效的复习方法。某同学在复习酸的通性时,绘制了名为“五彩的酸”思维导图。下列选项中不正确的是( )

A.①表示紫色石蕊试液

B.若用Fe实现②,会得到黄色溶液

C.为得到蓝色溶液,可用CuO实现③

D.不能用BaCl2为例,体现酸的通性

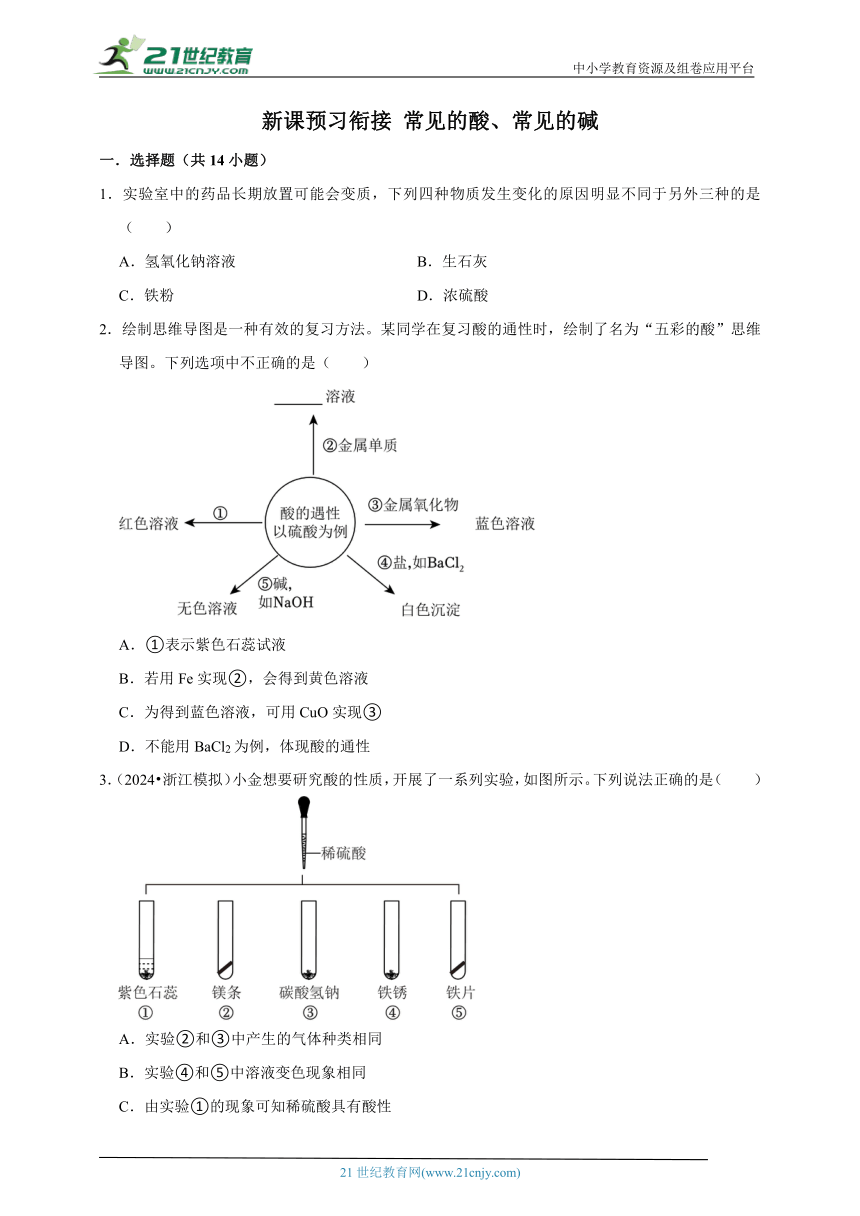

3.(2024 浙江模拟)小金想要研究酸的性质,开展了一系列实验,如图所示。下列说法正确的是( )

A.实验②和③中产生的气体种类相同

B.实验④和⑤中溶液变色现象相同

C.由实验①的现象可知稀硫酸具有酸性

D.实验③是小苏打治疗胃酸过多的反应

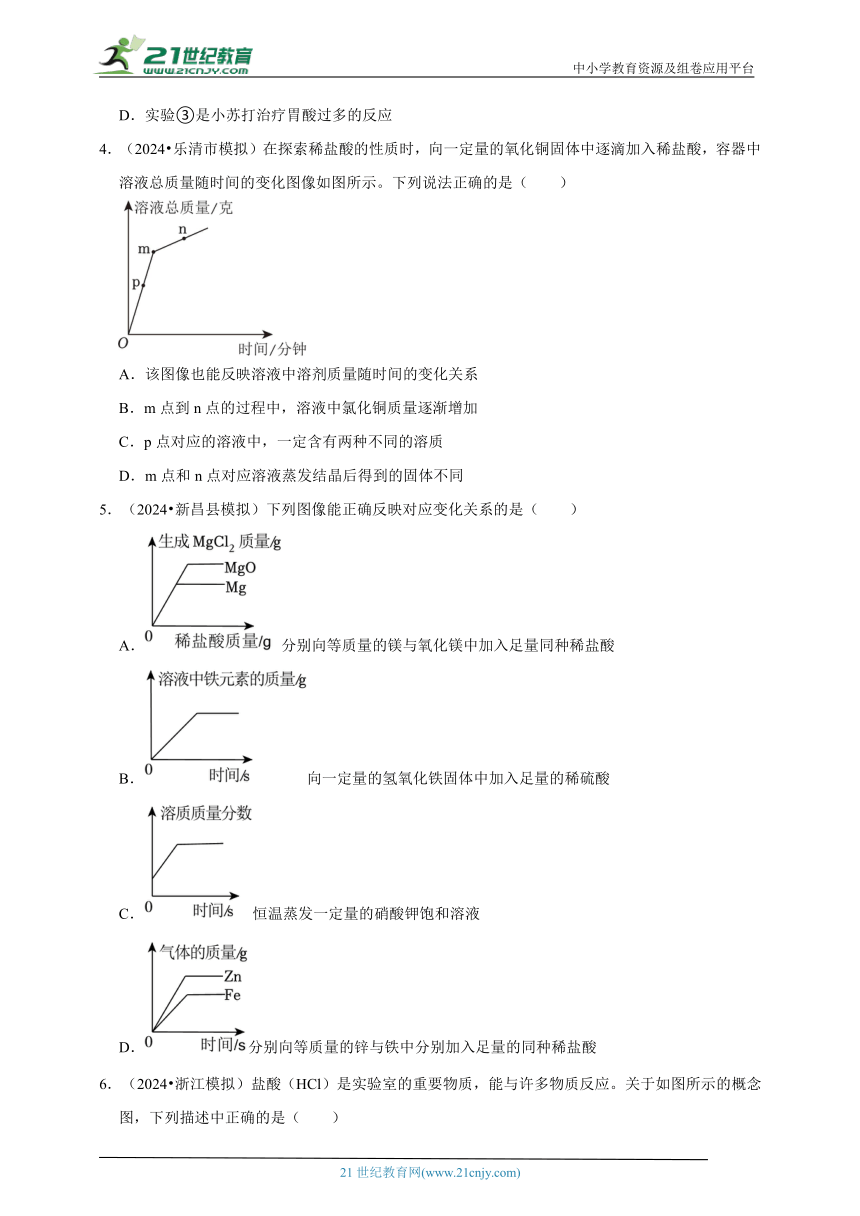

4.(2024 乐清市模拟)在探索稀盐酸的性质时,向一定量的氧化铜固体中逐滴加入稀盐酸,容器中溶液总质量随时间的变化图像如图所示。下列说法正确的是( )

A.该图像也能反映溶液中溶剂质量随时间的变化关系

B.m点到n点的过程中,溶液中氯化铜质量逐渐增加

C.p点对应的溶液中,一定含有两种不同的溶质

D.m点和n点对应溶液蒸发结晶后得到的固体不同

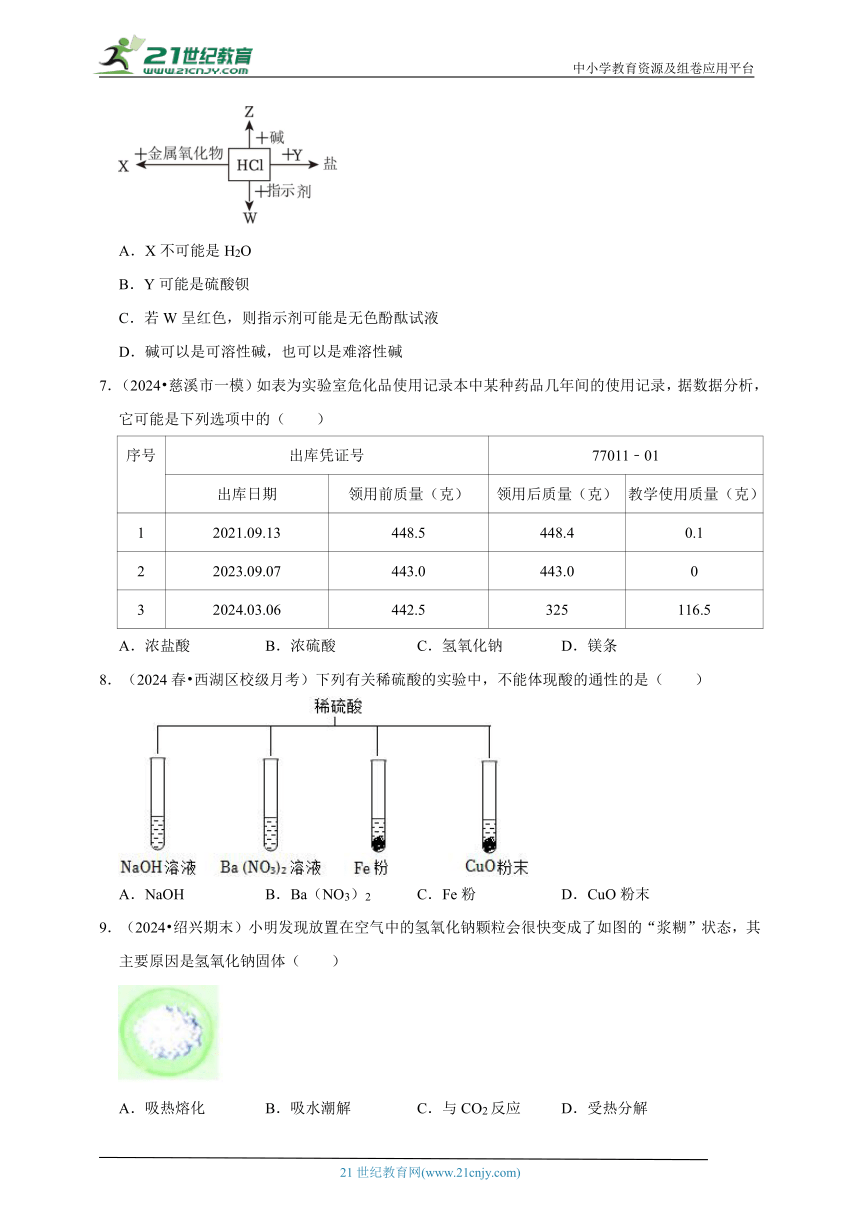

5.(2024 新昌县模拟)下列图像能正确反映对应变化关系的是( )

A.分别向等质量的镁与氧化镁中加入足量同种稀盐酸

B.向一定量的氢氧化铁固体中加入足量的稀硫酸

C.恒温蒸发一定量的硝酸钾饱和溶液

D.分别向等质量的锌与铁中分别加入足量的同种稀盐酸

6.(2024 浙江模拟)盐酸(HCl)是实验室的重要物质,能与许多物质反应。关于如图所示的概念图,下列描述中正确的是( )

A.X不可能是H2O

B.Y可能是硫酸钡

C.若W呈红色,则指示剂可能是无色酚酞试液

D.碱可以是可溶性碱,也可以是难溶性碱

7.(2024 慈溪市一模)如表为实验室危化品使用记录本中某种药品几年间的使用记录,据数据分析,它可能是下列选项中的( )

序号 出库凭证号 77011﹣01

出库日期 领用前质量(克) 领用后质量(克) 教学使用质量(克)

1 2021.09.13 448.5 448.4 0.1

2 2023.09.07 443.0 443.0 0

3 2024.03.06 442.5 325 116.5

A.浓盐酸 B.浓硫酸 C.氢氧化钠 D.镁条

8.(2024春 西湖区校级月考)下列有关稀硫酸的实验中,不能体现酸的通性的是( )

A.NaOH B.Ba(NO3)2 C.Fe粉 D.CuO粉末

9.(2024 绍兴期末)小明发现放置在空气中的氢氧化钠颗粒会很快变成了如图的“浆糊”状态,其主要原因是氢氧化钠固体( )

A.吸热熔化 B.吸水潮解 C.与CO2反应 D.受热分解

10.(2024 宁波自主招生)下列说法不正确的是( )

A.食品包装袋中的生石灰可以防止食品变潮

B.盐酸属于一元酸、无氧酸、强酸和挥发性酸

C.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,其主要成分是二氧化硫分子和二氧化碳分子

D.化学变化中有新物质生成,化学变化往往伴随着物理变化

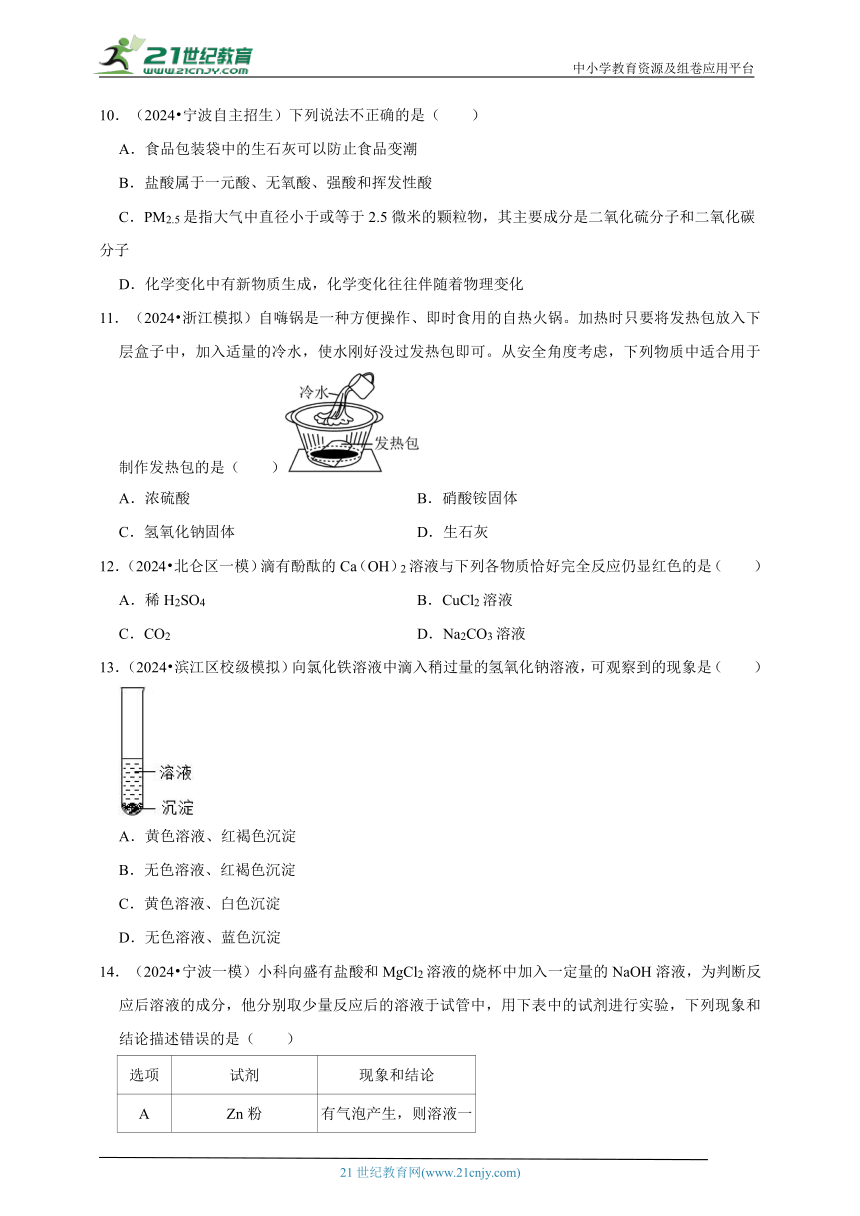

11.(2024 浙江模拟)自嗨锅是一种方便操作、即时食用的自热火锅。加热时只要将发热包放入下层盒子中,加入适量的冷水,使水刚好没过发热包即可。从安全角度考虑,下列物质中适合用于制作发热包的是( )

A.浓硫酸 B.硝酸铵固体

C.氢氧化钠固体 D.生石灰

12.(2024 北仑区一模)滴有酚酞的Ca(OH)2溶液与下列各物质恰好完全反应仍显红色的是( )

A.稀H2SO4 B.CuCl2溶液

C.CO2 D.Na2CO3溶液

13.(2024 滨江区校级模拟)向氯化铁溶液中滴入稍过量的氢氧化钠溶液,可观察到的现象是( )

A.黄色溶液、红褐色沉淀

B.无色溶液、红褐色沉淀

C.黄色溶液、白色沉淀

D.无色溶液、蓝色沉淀

14.(2024 宁波一模)小科向盛有盐酸和MgCl2溶液的烧杯中加入一定量的NaOH溶液,为判断反应后溶液的成分,他分别取少量反应后的溶液于试管中,用下表中的试剂进行实验,下列现象和结论描述错误的是( )

选项 试剂 现象和结论

A Zn粉 有气泡产生,则溶液一定有MgCl2

B CuO粉末 无明显现象,则溶液一定有两种溶质

C NaOH溶液 无明显现象,则溶液可能有NaOH

D CuSO4溶液 有蓝色沉淀,则溶液一定有两种溶质

A.A B.B C.C D.D

二.填空题(共6小题)

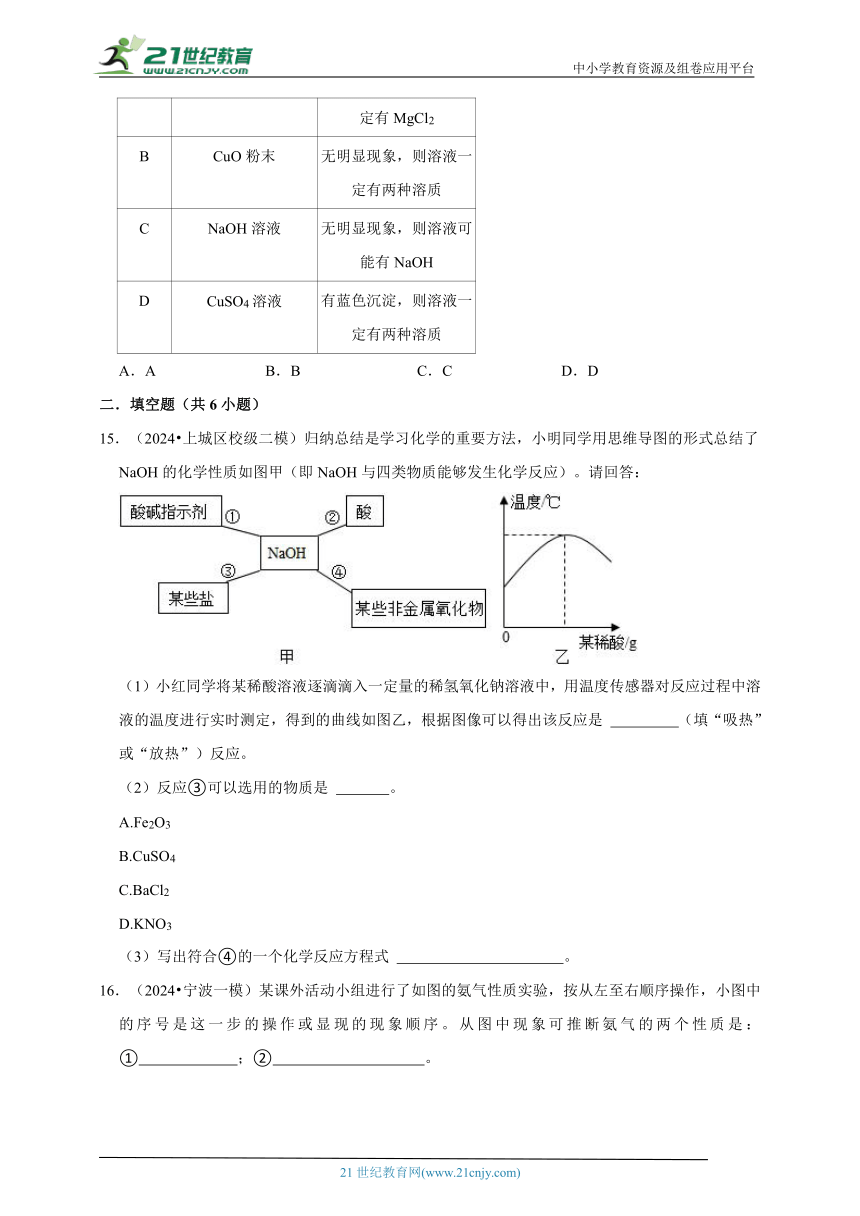

15.(2024 上城区校级二模)归纳总结是学习化学的重要方法,小明同学用思维导图的形式总结了NaOH的化学性质如图甲(即NaOH与四类物质能够发生化学反应)。请回答:

(1)小红同学将某稀酸溶液逐滴滴入一定量的稀氢氧化钠溶液中,用温度传感器对反应过程中溶液的温度进行实时测定,得到的曲线如图乙,根据图像可以得出该反应是 (填“吸热”或“放热”)反应。

(2)反应③可以选用的物质是 。

A.Fe2O3

B.CuSO4

C.BaCl2

D.KNO3

(3)写出符合④的一个化学反应方程式 。

16.(2024 宁波一模)某课外活动小组进行了如图的氨气性质实验,按从左至右顺序操作,小图中的序号是这一步的操作或显现的现象顺序。从图中现象可推断氨气的两个性质是:① ;② 。

17.(2024 路桥区期末)在探究CO2和NaOH是否会发生化学反应的实验中。

(1)小柯同学设计了如图甲所示的实验装置。他将胶头滴管中的氢氧化钠溶液挤入锥形瓶内,观察到 ,得出CO2和NaOH发生了化学反应。

(2)小妍认为上述实验存在缺陷,于是对图甲装置进行了改进,添加了胶头滴管A(如图乙所示)。滴管A中应盛放的液体是 ,操作过程中,两种液体的滴入顺序为 。

18.(1)自然界中的石灰石、大理石等的主要成分是碳酸钙,当遇到溶有二氧化碳的水时,就会变成可溶性的碳酸氢钙,逐渐形成了溶洞:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2;而在受热或压强突然变小时就会分解,重新变成碳酸钙沉积下来:。这些沉淀不断积聚,形成钟乳石。北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载:“石穴中水,所滴者皆为钟乳”,则该句中所“滴”的是哪种物质的溶液: (填化学式)。

(2)在化学课堂中,老师利用盐酸和大理石反应制得的CO2气体通入澄清石灰水中,石灰水不能变浑浊,请你解释不变浑浊的原因 。

19.(2024 湖州模拟)中国古代文献记载了丰富的化学知识。

(1)《天工开物》中记载了金、铜、铁、锌等金属,这些金属中能与稀盐酸反应的有 (写化学式)。

(2)古典籍中有“银针验毒”的记载。请你对相关化学方程式配平:4Ag+2H2S+O2=2 +2H2O

(3)我国是最早应用湿法冶铜的国家:用铁与“胆水”(含CuSO4的溶液)反应获得铜,其原理为 (用化学方程式表示)。

20.(2024 舟山模拟)批判性思维推动科学研究的每一个进步,在学习中我们要贯穿批判性思维的训练。九上科学教材中有如图所示材料,有学生提出图片展示的某个实验与标题“稀硫酸酸性的实验”不符,该实验是 (填字母)。请描述C实验的现象 。

三.实验探究题(共2小题)

21.(2024 浙江模拟)为加深对酸的主要性质的认识,老师组织同学们完成了以下实验活动。

【实验内容与分析】

实验一:按如图所示完成实验。

实验二:往生锈的铁钉中加入足量的稀盐酸。

实验三:往滴有酚酞的氢氧化钠溶液中加入一定量的稀盐酸。

(1)实验一中,观察到石蕊溶液变 色。

(2)实验二中,观察到溶液由无色变成黄色,一段时间后有气泡产生,请解释出现这两个现象的原因: 。

(3)实验三中,观察到溶液由红色变成无色,由此现象分析,反应后所得溶液中,溶质成分的可能组合有(不考虑酚酞) (用化学式表示)。

22.(2024 鄞州区模拟)喷泉是一种常见的自然现象,其产生的原因是存在压强差。

【实验一】科学小组用压强传感器装置(如图1),测定二氧化碳与氢氧化钠溶液产生喷泉的实验过程中,三颈烧瓶内压强的变化(如图2)。

实验过程:室温下,将装满二氧化碳的三颈烧瓶安装在铁架台上,用单孔塞(插有装水的注射器)塞紧瓶口a,数据采集器采集起始气压。将注射器内水压入瓶内,打开止水夹b,烧杯内的NaOH溶液喷到三颈烧瓶内形成喷泉。

(1)试分析图1中形成喷泉的原因: 。

(2)图2中A、B、C、D、E哪点时喷泉现象最剧烈: 。

【实验二】科学小组利用喷泉原理设计连锁反应装置(如图3)。

实验过程:圆底烧瓶内有收集满的二氧化碳,如图3组装装置。用注射器缓缓注入3毫升NaOH溶液,轻轻振荡烧瓶,打开止水夹,玻璃导管尖嘴处很快产生喷泉,与此同时,试管C、E中发生连锁反应。

(3)实验中,试管C中的现象是 。

(4)实验结束后,同学们将试管C、E中的物质全部倒入一个洁净的废液缸中充分搅拌、静置,观察到废液缸内蓝色絮状沉淀消失溶液呈蓝色。最终,废液缸中一定含的溶质为 。

参考答案与试题解析

一.选择题(共14小题)

1.实验室中的药品长期放置可能会变质,下列四种物质发生变化的原因明显不同于另外三种的是( )

A.氢氧化钠溶液 B.生石灰

C.铁粉 D.浓硫酸

【考点】空气中常见酸碱盐的质量或性质变化及贮存法;物理变化和化学变化的判别.

【答案】D

【分析】A、根据氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水进行分析;

B、根据氧化钙和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙和二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水进行分析;

C、根据铁和空气中水、氧气会发生锈蚀进行分析;

D、根据浓硫酸具有吸水性进行分析。

【解答】解:A、氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水,变质属于化学变化;

B、氧化钙和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙和二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水,变质属于化学变化;

C、铁和空气中水、氧气会发生锈蚀,变质属于化学变化;

D、浓硫酸吸水变稀,属于物理变化。

故选:D。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

2.绘制思维导图是一种有效的复习方法。某同学在复习酸的通性时,绘制了名为“五彩的酸”思维导图。下列选项中不正确的是( )

A.①表示紫色石蕊试液

B.若用Fe实现②,会得到黄色溶液

C.为得到蓝色溶液,可用CuO实现③

D.不能用BaCl2为例,体现酸的通性

【考点】酸的化学性质.

【答案】B

【分析】A、根据紫色石蕊试液遇酸变红来分析;

B、根据铁和硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,硫酸亚铁溶液呈浅绿色来分析;

C、根据氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜和水,硫酸铜溶液呈蓝色来分析;

D、根据氯化钡和硫酸反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,该反应中氢离子没有参与反应来分析。

【解答】解:A、紫色石蕊试液遇酸变红,由图可知,①表示紫色石蕊试液,故选项说法正确。

B、铁和硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,硫酸亚铁溶液呈浅绿色,所以若用Fe实现②,会得到浅绿色溶液,故选项说法不正确。

C、氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜和水,硫酸铜溶液呈蓝色,所以为得到蓝色溶液,可用CuO实现③,故选项说法正确。

D、氯化钡和硫酸反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,该反应中氢离子没有参与反应,所以不能用BaCl2为例,体现酸的通性,故选项说法正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查了酸的化学性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

3.(2024 浙江模拟)小金想要研究酸的性质,开展了一系列实验,如图所示。下列说法正确的是( )

A.实验②和③中产生的气体种类相同

B.实验④和⑤中溶液变色现象相同

C.由实验①的现象可知稀硫酸具有酸性

D.实验③是小苏打治疗胃酸过多的反应

【考点】酸的化学性质.

【答案】C

【分析】A、稀硫酸和镁反应生成硫酸镁和氢气,稀硫酸和碳酸氢钠反应生成硫酸钠、水和二氧化碳。

B、铁锈主要成分是氧化铁,和稀硫酸反应生成硫酸铁和水,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气。

C、显酸性溶液能使石蕊变红色。

D、小苏打治疗胃酸过多的反应是碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳。

【解答】解:A、②中稀硫酸和镁反应生成硫酸镁和氢气,③中稀硫酸和碳酸氢钠反应生成硫酸钠、水和二氧化碳,产生气体不同,该选项不正确。

B、铁锈主要成分是氧化铁,和稀硫酸反应生成硫酸铁和水,硫酸铁溶液显黄色,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,硫酸亚铁溶液显浅绿色,溶液颜色不同,该选项不正确。

C、溶液变红色,说明稀硫酸显酸性,该选项正确。

D、小苏打治疗胃酸过多的反应是碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,该选项不正确。

故选:C。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

4.(2024 乐清市模拟)在探索稀盐酸的性质时,向一定量的氧化铜固体中逐滴加入稀盐酸,容器中溶液总质量随时间的变化图像如图所示。下列说法正确的是( )

A.该图像也能反映溶液中溶剂质量随时间的变化关系

B.m点到n点的过程中,溶液中氯化铜质量逐渐增加

C.p点对应的溶液中,一定含有两种不同的溶质

D.m点和n点对应溶液蒸发结晶后得到的固体不同

【考点】酸的化学性质.

【答案】A

【分析】氧化铜和盐酸反应生成氯化铁和水,随着反应进行,溶液质量增大,完全反应后继续加入盐酸,溶液质量继续增大,增大幅度变小。

【解答】解:A、随着反应进行,水的质量增大,溶剂质量增大,完全反应后继续加入盐酸,由于盐酸中含有水,溶剂质量继续增大,增大幅度变小,该选项正确。

B、m点恰好完全反应,m点到n点的过程中,溶液中氯化铜质量不变,该选项不正确。

C、p点对应的溶液中,溶质是反应生成的氯化铜,该选项不正确。

D、m点和n点对应溶液蒸发结晶后得到的固体相同,都是氯化铜,是因为随着蒸发的进行,氯化铜中的氯化氢挥发出去,该选项不正确。

故选:A。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

5.(2024 新昌县模拟)下列图像能正确反映对应变化关系的是( )

A.分别向等质量的镁与氧化镁中加入足量同种稀盐酸

B.向一定量的氢氧化铁固体中加入足量的稀硫酸

C.恒温蒸发一定量的硝酸钾饱和溶液

D.分别向等质量的锌与铁中分别加入足量的同种稀盐酸

【考点】酸的化学性质;饱和溶液和不饱和溶液.

【答案】B

【分析】A、根据等质量的氧化镁和镁中,镁中含有的镁元素的质量多,进行分析判断。

B、根据氢氧化铁和稀硫酸反应生成硫酸铁和水,进行分析判断。

C、根据恒温蒸发一定量的硝酸钾饱和溶液,溶剂质量逐渐减少,有硝酸钾晶体析出,所得溶液仍为该温度下的饱和溶液,进行分析判断。

D、根据锌的金属活动性比铁强,结合等质量的两种金属与足量的同种稀盐酸反应生成氢气的质量,进行分析判断。

【解答】解:A、分别向等质量的镁与氧化镁中加入足量同种稀盐酸,若消耗稀盐酸的质量相同,则生成氯化镁的质量相同,故开始两斜线重合,等质量的氧化镁和镁中,镁中含有的镁元素的质量多,生成的氯化镁的质量多,拐点高些,故选项图像错误。

B、向一定量的氢氧化铁固体中加入足量的稀硫酸,氢氧化铁和稀硫酸反应生成硫酸铁和水,随着反应的进行,溶液中铁元素的质量从0开始逐渐增加,至完全反应不再发生改变,故选项图像正确。

C、恒温蒸发一定量的硝酸钾饱和溶液,溶剂质量逐渐减少,有硝酸钾晶体析出,所得溶液仍为该温度下的饱和溶液,溶质质量分数不变,最终溶剂的质量为0,硝酸钾固体全部析出,故选项图像错误。

D、锌的金属活动性比铁强,反应速率快,至完全反应所需时间短;等质量的两种金属与足量的同种稀盐酸反应,金属完全反应,金属完全反应产生氢气的质量为可知,产生氢气的质量为铁>锌,故选项图像错误。

故选:B。

【点评】本题有一定难度,是一道图像坐标与化学知识相结合的综合题,解题的关键是结合所涉及的化学知识,正确分析各变化的过程,注意分析坐标轴表示的意义、曲线的起点、折点及变化趋势,进而确定正确的图像。

6.(2024 浙江模拟)盐酸(HCl)是实验室的重要物质,能与许多物质反应。关于如图所示的概念图,下列描述中正确的是( )

A.X不可能是H2O

B.Y可能是硫酸钡

C.若W呈红色,则指示剂可能是无色酚酞试液

D.碱可以是可溶性碱,也可以是难溶性碱

【考点】酸的化学性质.

【答案】D

【分析】根据酸的化学性质(能与酸碱指示剂、活泼金属、金属氧化物、碱、盐等反应),进行分析解答。

【解答】解:A、盐酸和金属氧化物反应生成盐和水,X可能是H2O,故选项说法错误。

B、硫酸钡难溶于水,不能与酸反应,硫酸钡和盐酸不反应,Y不可能是硫酸钡,故选项说法错误。

C、若W呈红色,指示剂不可能是无色酚酞试液,因为盐酸显酸性,不能使无色酚酞试液变色,故选项说法错误。

D、酸能与碱发生中和反应生成盐和水,碱可以是可溶性碱,也可以是难溶性碱,故选项说法正确。

故选:D。

【点评】本题难度不大,掌握酸的化学性质并能灵活运用是正确解答本题的关键。

7.(2024 慈溪市一模)如表为实验室危化品使用记录本中某种药品几年间的使用记录,据数据分析,它可能是下列选项中的( )

序号 出库凭证号 77011﹣01

出库日期 领用前质量(克) 领用后质量(克) 教学使用质量(克)

1 2021.09.13 448.5 448.4 0.1

2 2023.09.07 443.0 443.0 0

3 2024.03.06 442.5 325 116.5

A.浓盐酸 B.浓硫酸 C.氢氧化钠 D.镁条

【考点】空气中常见酸碱盐的质量或性质变化及贮存法.

【答案】A

【分析】根据物质的性质及其质量变化来分析。

【解答】解:由表格中可知,药品在保存过程中,质量慢慢变小,由数据(序号3)可知,该药品领用前后的质量差大于教学使用的质量,说明该药品具有挥发性。

A、浓盐酸具有挥发性,因挥发出来氯化氢气体而造成质量减少,符合题意;

B、浓硫酸具有吸附性,因吸收空气中的水蒸气而质量增大,不合题意;

C、氢氧化钠固体易潮解,且能吸收空气的二氧化碳而质量增大,不合题意;

D、镁条能与空气中的氧气反应在其表面形成一层氧化镁薄膜而质量增大,不合题意。

故选:A。

【点评】要想解答好这类题目,要理解和熟记对空气中常见酸碱盐的质量或性质变化及贮存法,以及与之相关的知识。

8.(2024春 西湖区校级月考)下列有关稀硫酸的实验中,不能体现酸的通性的是( )

A.NaOH B.Ba(NO3)2 C.Fe粉 D.CuO粉末

【考点】酸的化学性质.

【答案】B

【分析】根据酸的化学性质(能与酸碱指示剂、活泼金属、金属氧化物、碱、盐等反应),进行分析解答。

【解答】解:A、氢氧化钠与稀硫酸反应生成硫酸钠和水,体现了酸的通性,不符合题意,故选项错误;

B、Ba(NO3)2和硫酸反应生成硫酸钡沉淀和硝酸,其它酸,如盐酸、硝酸和Ba(NO3)2不反应,不能体现酸的通性,符合题意,故选项正确;

C、铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,体现了酸的通性,不符合题意,故选项错误;

D、氧化铜和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,体现了酸的通性,不符合题意,故选项错误;

故选:B。

【点评】本题难度不大,掌握酸的化学性质(能与酸碱指示剂、活泼金属、金属氧化物、碱、盐等反应)并能灵活运用是正确解答本题的关键。

9.(2024 绍兴期末)小明发现放置在空气中的氢氧化钠颗粒会很快变成了如图的“浆糊”状态,其主要原因是氢氧化钠固体( )

A.吸热熔化 B.吸水潮解 C.与CO2反应 D.受热分解

【考点】空气中常见酸碱盐的质量或性质变化及贮存法.

【答案】B

【分析】根据氢氧化钠的性质来分析。

【解答】解:氢氧化钠固体易吸收空气中的水分发生潮解,所以放置在空气中的氢氧化钠颗粒会很快变成了如图的“浆糊”状态。

故选:B。

【点评】本题考查了氢氧化钠固体易潮解的性质,难度不大。

10.(2024 宁波自主招生)下列说法不正确的是( )

A.食品包装袋中的生石灰可以防止食品变潮

B.盐酸属于一元酸、无氧酸、强酸和挥发性酸

C.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,其主要成分是二氧化硫分子和二氧化碳分子

D.化学变化中有新物质生成,化学变化往往伴随着物理变化

【考点】生石灰的性质及用途;物理变化和化学变化的判别;空气污染的防治.

【答案】C

【分析】A.根据氧化钙的性质和用途分析;

B.根据盐酸的性质特点分析;

C.根据PM2.5组成和特点分析;

D.根据化学变化的特征分析。

【解答】解:A.氧化钙能够吸收空气中的水蒸气,因此食品包装袋中的生石灰可以防止食品变潮,故正确;

B.盐酸属于一元酸、无氧酸、强酸和挥发性酸,故正确;

C.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,其主要成分不是二氧化硫分子和二氧化碳分子的混合物,故错误;

D.化学变化中有新物质生成,化学变化往往伴随着物理变化,故正确;

故选:C。

【点评】掌握生石灰的性质和用途、空气污染物的组成、酸的性质、化学变化的特征等相关知识即可解答本题。

11.(2024 浙江模拟)自嗨锅是一种方便操作、即时食用的自热火锅。加热时只要将发热包放入下层盒子中,加入适量的冷水,使水刚好没过发热包即可。从安全角度考虑,下列物质中适合用于制作发热包的是( )

A.浓硫酸 B.硝酸铵固体

C.氢氧化钠固体 D.生石灰

【考点】生石灰的性质及用途.

【答案】D

【分析】A.根据浓硫酸的性质进行分析;

B.根据硝酸铵的性质进行分析;

C.根据氢氧化钠的性质进行分析;

D.根据生石灰的性质进行分析。

【解答】解:A.浓硫酸具有强烈的腐蚀性,不能用于制作发热包,故A错误;

B.硝酸铵固体溶于水吸热,不能用于制作发热包,故B错误;

C.氢氧化钠固体溶于水放热,但氢氧化钠具有强烈的腐蚀性,不能用于制作发热包,故 C错误;

D.生石灰与水反应放出大量的热,能用于制作发热包,故D正确。

故选:D。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

12.(2024 北仑区一模)滴有酚酞的Ca(OH)2溶液与下列各物质恰好完全反应仍显红色的是( )

A.稀H2SO4 B.CuCl2溶液

C.CO2 D.Na2CO3溶液

【考点】碱的化学性质;酸碱指示剂及其性质.

【答案】D

【分析】根据酚酞遇碱会变成红色,恰好反应后溶液仍呈红色说明生成了碱性物质,对每个反应的产物进行分析。

【解答】解:A、稀硫酸与氢氧化钙恰好反应不会生成碱性物质,故A错误;

B、氯化铜与氢氧化钙反应会生成氢氧化铜的蓝色沉淀,不会呈现碱性,故B错误;

C、二氧化碳与氢氧化钙反应不会生成碱性物质,故C错误;

D、碳酸钠与氢氧化钙反应会生成氢氧化钾,溶液显碱性,故D正确。

故选:D。

【点评】本题是考查的酸碱盐之间的反应的题目,解题时重点把握产物中溶液的性质,属基础性知识考查题。

13.(2024 滨江区校级模拟)向氯化铁溶液中滴入稍过量的氢氧化钠溶液,可观察到的现象是( )

A.黄色溶液、红褐色沉淀

B.无色溶液、红褐色沉淀

C.黄色溶液、白色沉淀

D.无色溶液、蓝色沉淀

【考点】碱的化学性质.

【答案】B

【分析】根据向氯化铁溶液中滴入稍过量的氢氧化钠溶液,氢氧化钠和氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,进行分析判断。

【解答】解:向氯化铁溶液中滴入稍过量的氢氧化钠溶液,氢氧化钠和氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,会产生红褐色沉淀;氢氧化钠溶液过量,氯化铁溶液完全反应,最终所得溶液是氯化钠和氢氧化钠的混合溶液,所得溶液为无色。

故选:B。

【点评】本题难度不大,了解碱的化学性质、氢氧化铁沉淀为红褐色等是正确解答本题的关键。

14.(2024 宁波一模)小科向盛有盐酸和MgCl2溶液的烧杯中加入一定量的NaOH溶液,为判断反应后溶液的成分,他分别取少量反应后的溶液于试管中,用下表中的试剂进行实验,下列现象和结论描述错误的是( )

选项 试剂 现象和结论

A Zn粉 有气泡产生,则溶液一定有MgCl2

B CuO粉末 无明显现象,则溶液一定有两种溶质

C NaOH溶液 无明显现象,则溶液可能有NaOH

D CuSO4溶液 有蓝色沉淀,则溶液一定有两种溶质

A.A B.B C.C D.D

【考点】碱的化学性质;酸的化学性质.

【答案】B

【分析】向盛有盐酸和MgCl2溶液的烧杯中加入一定量的NaOH溶液,氢氧化钠先和盐酸反应生成氯化钠和水,后和氯化镁反应生成白色沉淀氢氧化镁和氯化钠,据此分析。

【解答】解:A.加入锌粉有气泡产生,说明含有盐酸,则氯化镁没有参加反应,故一定含有氯化镁,故A正确;

B.加入氧化铜粉末没有现象,说明不含有盐酸,则一定有生成的氯化钠,若是氢氧化钠与氯化镁恰好反应,则不含有氯化镁,只含有氯化钠,故B错误;

C.加入氢氧化钠无现象,则氯化镁完全反应,氢氧化钠若是剩余则含有氢氧化钠,故C正确;

D.加入硫酸铜溶液产生蓝色沉淀,则含有氢氧化钠,还有生成的氯化钠,故一定是两种溶质,故正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

二.填空题(共6小题)

15.(2024 上城区校级二模)归纳总结是学习化学的重要方法,小明同学用思维导图的形式总结了NaOH的化学性质如图甲(即NaOH与四类物质能够发生化学反应)。请回答:

(1)小红同学将某稀酸溶液逐滴滴入一定量的稀氢氧化钠溶液中,用温度传感器对反应过程中溶液的温度进行实时测定,得到的曲线如图乙,根据图像可以得出该反应是 放热 (填“吸热”或“放热”)反应。

(2)反应③可以选用的物质是 B 。

A.Fe2O3

B.CuSO4

C.BaCl2

D.KNO3

(3)写出符合④的一个化学反应方程式 2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O 。

【考点】碱的化学性质;书写化学方程式、文字表达式、电离方程式.

【答案】(1)放热。

(2)B。

(3)2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O。

【分析】(1)酸碱中和反应放热。

(2)氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠。

(3)氢氧化钠能和非金属氧化物二氧化碳反应生成碳酸钠和水。

【解答】解:(1)根据图像可知,过程中温度升高,可以得出该反应是放热反应。

故答案为:放热。

(2)反应③可以选用的物质是硫酸铜,是因为氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠。

故答案为:B。

(3)氢氧化钠能和非金属氧化物二氧化碳反应生成碳酸钠和水,化学反应方程式是2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O。

故答案为:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

16.(2024 宁波一模)某课外活动小组进行了如图的氨气性质实验,按从左至右顺序操作,小图中的序号是这一步的操作或显现的现象顺序。从图中现象可推断氨气的两个性质是:① 氨气易溶于水 ;② 氨气能与水反应生成碱性物质 。

【考点】碱的化学性质.

【答案】氨气易溶于水;氨气能与水反应生成碱性物质。

【分析】根据实验现象、氨气的性质来分析。

【解答】解:向试管中挤入几滴水,观察到胶头滴管的胶头变瘪,这是因为氨气易溶于水;倒置于盛有酚酞试剂的水溶液中,拔开胶头,由于试管中的压强小于外界大气压,水槽中的酚酞溶液倒吸入试管,氨气溶于水生成的氨水显碱性,能使无色的酚酞试液变红色。

故答案为:氨气易溶于水;氨气能与水反应生成碱性物质。

【点评】本题难度不大,掌握装置内的压强变化、碱的化学性质是解题的关键。

17.(2024 路桥区期末)在探究CO2和NaOH是否会发生化学反应的实验中。

(1)小柯同学设计了如图甲所示的实验装置。他将胶头滴管中的氢氧化钠溶液挤入锥形瓶内,观察到 气球膨胀 ,得出CO2和NaOH发生了化学反应。

(2)小妍认为上述实验存在缺陷,于是对图甲装置进行了改进,添加了胶头滴管A(如图乙所示)。滴管A中应盛放的液体是 水 ,操作过程中,两种液体的滴入顺序为 先滴加水,再滴加氢氧化钠溶液 。

【考点】碱的化学性质.

【答案】(1)气球膨胀;

(2)水;先滴加水,再滴加氢氧化钠溶液。

【分析】(1)根据二氧化碳和氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,使瓶内压强减小,进行分析解答。

(2)根据二氧化碳能溶于水,进行分析解答。

【解答】解:(1)将胶头滴管中的氢氧化钠溶液挤入锥形瓶内,二氧化碳和氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,使瓶内压强减小,观察到气球膨胀,得出CO2和NaOH发生了化学反应。

(2)小妍认为上述实验存在缺陷,是因为二氧化碳能溶于水,要排除水的影响,对图甲装置进行了改进,添加了胶头滴管A,滴管A中应盛放的液体是水,操作过程中,两种液体的滴入顺序为先滴加水,会观察到气球膨胀;再滴加氢氧化钠溶液,会观察到气球膨胀的程度更大。

故答案为:

(1)气球膨胀;

(2)水;先滴加水,再滴加氢氧化钠溶液。

【点评】本题有一定难度,了解碱的化学性质、明确要排除水的影响是正确解答本题的关键。

18.(1)自然界中的石灰石、大理石等的主要成分是碳酸钙,当遇到溶有二氧化碳的水时,就会变成可溶性的碳酸氢钙,逐渐形成了溶洞:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2;而在受热或压强突然变小时就会分解,重新变成碳酸钙沉积下来:。这些沉淀不断积聚,形成钟乳石。北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载:“石穴中水,所滴者皆为钟乳”,则该句中所“滴”的是哪种物质的溶液: Ca(HCO3)2 (填化学式)。

(2)在化学课堂中,老师利用盐酸和大理石反应制得的CO2气体通入澄清石灰水中,石灰水不能变浑浊,请你解释不变浑浊的原因 HCl与Ca(OH)2反应生成氯化钙和水,石灰水不会变浑浊 。

【考点】酸的物理性质及用途.

【答案】(1)Ca(HCO3)2;

(2)HCl与Ca(OH)2反应生成氯化钙和水,石灰水不会变浑浊。

【分析】(1)根据石灰岩的主要成分是碳酸钙,遇到溶有二氧化碳的水时,会反应生成溶解性较大的碳酸氢钙,当溶有碳酸氢钙的水遇热或当压强减小时,溶解在水中的碳酸氢钙就会分解,重新生成碳酸钙沉积下来,同时放出二氧化碳进行分析;

(2)根据盐酸具有挥发性,二氧化碳中会混有氯化氢气体进行分析。

【解答】解:(1)石灰岩的主要成分是碳酸钙,遇到溶有二氧化碳的水时,会反应生成溶解性较大的碳酸氢钙,当溶有碳酸氢钙的水遇热或当压强减小时,溶解在水中的碳酸氢钙就会分解,重新生成碳酸钙沉积下来,同时放出二氧化碳,所以所“滴”的是含义碳酸氢钙的溶液;

(2)利用盐酸和大理石反应制得的CO2气体通入澄清石灰水中,石灰水不能变浑浊,不变浑浊的原因是:HCl与Ca(OH)2反应生成氯化钙和水,石灰水不会变浑浊。

故答案为:(1)Ca(HCO3)2;

(2)HCl与Ca(OH)2反应生成氯化钙和水,石灰水不会变浑浊。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

19.(2024 湖州模拟)中国古代文献记载了丰富的化学知识。

(1)《天工开物》中记载了金、铜、铁、锌等金属,这些金属中能与稀盐酸反应的有 Zn、Fe (写化学式)。

(2)古典籍中有“银针验毒”的记载。请你对相关化学方程式配平:4Ag+2H2S+O2=2 Ag2S +2H2O

(3)我国是最早应用湿法冶铜的国家:用铁与“胆水”(含CuSO4的溶液)反应获得铜,其原理为 Fe+CuSO4═FeSO4+Cu (用化学方程式表示)。

【考点】酸的化学性质;质量守恒定律及其应用.

【答案】(1)Zn、Fe;

(2)Ag2S;

(3)Fe+CuSO4═FeSO4+Cu。

【分析】(1)根据在金属活动性顺序中,位于氢前面的金属能置换出酸中的氢,进行分析解答。

(2)由质量守恒定律:反应前后,原子种类、数目均不变,进行分析解答。

(3)根据铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,进行分析解答。

【解答】解:(1)金、铜、铁、锌等金属中,铁、锌的位置排在氢的前面,能与稀盐酸反应,其化学式为Zn、Fe。

(2)由反应的化学方程式,反应前银、氢、硫、氧原子个数分别为4、4、2、2,反应后的生成物中银、氢、硫、氧原原子个数分别为0、4、0、2,根据反应前后原子种类、数目不变,则2X分子中含有4个银原子和2个硫原子,则每个X分子由2个银原子和1个硫原子构成,则物质X的化学式为Ag2S。

(3)铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,反应的化学方程式为Fe+CuSO4═FeSO4+Cu。

故答案为:

(1)Zn、Fe;

(2)Ag2S;

(3)Fe+CuSO4═FeSO4+Cu。

【点评】本题难度不大,掌握金属的化学性质、化学反应前后原子守恒是正确解答本题的关键。

20.(2024 舟山模拟)批判性思维推动科学研究的每一个进步,在学习中我们要贯穿批判性思维的训练。九上科学教材中有如图所示材料,有学生提出图片展示的某个实验与标题“稀硫酸酸性的实验”不符,该实验是 E (填字母)。请描述C实验的现象 固体溶解,溶液由无色变蓝色 。

【考点】酸的化学性质.

【答案】E;固体溶解,溶液由无色变蓝色。

【分析】稀硫酸显酸性,能和某些金属单质、金属氧化物、碱反应。稀硫酸也能和某些盐反应,但是不能体现稀硫酸显酸性。稀硫酸和氧化铜反应生成硫酸铜和水。

【解答】解:标题“稀硫酸酸性的实验”不符,该实验是E,是因为氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,不能体现稀硫酸的酸性。C中氧化铜和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,实验的现象是固体溶解,溶液由无色变蓝色。

故答案为:E;固体溶解,溶液由无色变蓝色。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

三.实验探究题(共2小题)

21.(2024 浙江模拟)为加深对酸的主要性质的认识,老师组织同学们完成了以下实验活动。

【实验内容与分析】

实验一:按如图所示完成实验。

实验二:往生锈的铁钉中加入足量的稀盐酸。

实验三:往滴有酚酞的氢氧化钠溶液中加入一定量的稀盐酸。

(1)实验一中,观察到石蕊溶液变 红 色。

(2)实验二中,观察到溶液由无色变成黄色,一段时间后有气泡产生,请解释出现这两个现象的原因: 溶液由无色变成黄色,是因为氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水,一段时间后有气泡产生,是因为铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气 。

(3)实验三中,观察到溶液由红色变成无色,由此现象分析,反应后所得溶液中,溶质成分的可能组合有(不考虑酚酞) NaCl;NaCl、HCl (用化学式表示)。

【考点】酸的化学性质.

【答案】(1)红。

(2)溶液由无色变成黄色,是因为氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水,一段时间后有气泡产生,是因为铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气。

(3)NaCl;NaCl、HCl。

【分析】(1)稀盐酸显酸性,能使石蕊变红色。

(2)氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水,铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气。

(3)氢氧化钠溶液显碱性,能使酚酞变红色,能和稀盐酸反应生成氯化钠和水。

【解答】解:(1)实验一中,稀盐酸显酸性,能使石蕊变红色,观察到石蕊溶液变红色。

故答案为:红。

(2)出现这两个现象的原因:溶液由无色变成黄色,是因为氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水,一段时间后有气泡产生,是因为铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气。

故答案为:溶液由无色变成黄色,是因为氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水,一段时间后有气泡产生,是因为铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气。

(3)实验三中,观察到溶液由红色变成无色,说明氢氧化钠完全反应,由此现象分析,反应后所得溶液中,溶质成分的可能组合有(不考虑酚酞)NaCl(恰好完全反应);NaCl、HCl(盐酸过量)。

故答案为:NaCl;NaCl、HCl。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

22.(2024 鄞州区模拟)喷泉是一种常见的自然现象,其产生的原因是存在压强差。

【实验一】科学小组用压强传感器装置(如图1),测定二氧化碳与氢氧化钠溶液产生喷泉的实验过程中,三颈烧瓶内压强的变化(如图2)。

实验过程:室温下,将装满二氧化碳的三颈烧瓶安装在铁架台上,用单孔塞(插有装水的注射器)塞紧瓶口a,数据采集器采集起始气压。将注射器内水压入瓶内,打开止水夹b,烧杯内的NaOH溶液喷到三颈烧瓶内形成喷泉。

(1)试分析图1中形成喷泉的原因: 二氧化碳能溶于水且与水反应,气体体积减小,导致三颈烧瓶内压强减小,在大气压的作用下,将烧杯内的NaOH溶液沿导管压入三颈烧瓶内形成喷泉 。

(2)图2中A、B、C、D、E哪点时喷泉现象最剧烈: C 。

【实验二】科学小组利用喷泉原理设计连锁反应装置(如图3)。

实验过程:圆底烧瓶内有收集满的二氧化碳,如图3组装装置。用注射器缓缓注入3毫升NaOH溶液,轻轻振荡烧瓶,打开止水夹,玻璃导管尖嘴处很快产生喷泉,与此同时,试管C、E中发生连锁反应。

(3)实验中,试管C中的现象是 红色消失 。

(4)实验结束后,同学们将试管C、E中的物质全部倒入一个洁净的废液缸中充分搅拌、静置,观察到废液缸内蓝色絮状沉淀消失溶液呈蓝色。最终,废液缸中一定含的溶质为 NaCl、CuCl2、Na2SO4 。

【考点】碱的化学性质;二氧化碳的化学性质.

【答案】(1)二氧化碳能溶于水且与水反应,气体体积减小,导致三颈烧瓶内压强减小,在大气压的作用下,将烧杯内的NaOH溶液沿导管压入三颈烧瓶内形成喷泉;

(2)C;

(3)红色消失;

(4)NaCl、CuCl2、Na2SO4。

【分析】(1)根据二氧化碳能溶于水且与水反应,气体体积减小,导致三颈烧瓶内压强减小,在大气压的作用下,将烧杯内的NaOH溶液沿导管压入三颈烧瓶内形成喷泉来分析解答;

(2)根据C点时瓶内压强最小来分析解答;

(3)根据稀盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水来分析解答;

(4)根据物质的性质和实验现象来分析解答。

【解答】解:(1)将注射器内水压入瓶内,二氧化碳能溶于水且与水反应,气体体积减小,导致三颈烧瓶内压强减小,在大气压的作用下,将烧杯内的NaOH溶液沿导管压入三颈烧瓶内形成喷泉;

(2)由图2可知,C点时瓶内压强最小,所以此时喷泉现象最剧烈;

(3)连锁反应后,C试管中进入稀盐酸,稀盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,溶液颜色的变化为红色消失;

(4)C试管中稀盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,C试管中含有物质可能为氯化钠,氯化钠和稀盐酸,氯化钠和氢氧化钠,E试管中氢氧化钠和硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,E试管中可能含有的物质为氢氧化铜沉淀和硫酸钠,氢氧化铜沉淀、硫酸钠和硫酸铜,氢氧化铜沉淀、硫酸钠和氢氧化钠,试管C、E中的物质全部倒入一个洁净的废液缸中充分搅拌、静置,观察到废液缸内蓝色絮状沉淀消失溶液呈蓝色,说明C试管中有盐酸,E试管中没有氢氧化钠,蓝色絮状沉淀消失是因为稀盐酸和氢氧化铜反应生成氯化铜和水,则废液缸中一定含的溶质为NaCl、CuCl2、Na2SO4。

故答案为:(1)二氧化碳能溶于水且与水反应,气体体积减小,导致三颈烧瓶内压强减小,在大气压的作用下,将烧杯内的NaOH溶液沿导管压入三颈烧瓶内形成喷泉;

(2)C;

(3)红色消失;

(4)NaCl、CuCl2、Na2SO4。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

新课预习衔接 常见的酸、常见的碱

一.选择题(共14小题)

1.实验室中的药品长期放置可能会变质,下列四种物质发生变化的原因明显不同于另外三种的是( )

A.氢氧化钠溶液 B.生石灰

C.铁粉 D.浓硫酸

2.绘制思维导图是一种有效的复习方法。某同学在复习酸的通性时,绘制了名为“五彩的酸”思维导图。下列选项中不正确的是( )

A.①表示紫色石蕊试液

B.若用Fe实现②,会得到黄色溶液

C.为得到蓝色溶液,可用CuO实现③

D.不能用BaCl2为例,体现酸的通性

3.(2024 浙江模拟)小金想要研究酸的性质,开展了一系列实验,如图所示。下列说法正确的是( )

A.实验②和③中产生的气体种类相同

B.实验④和⑤中溶液变色现象相同

C.由实验①的现象可知稀硫酸具有酸性

D.实验③是小苏打治疗胃酸过多的反应

4.(2024 乐清市模拟)在探索稀盐酸的性质时,向一定量的氧化铜固体中逐滴加入稀盐酸,容器中溶液总质量随时间的变化图像如图所示。下列说法正确的是( )

A.该图像也能反映溶液中溶剂质量随时间的变化关系

B.m点到n点的过程中,溶液中氯化铜质量逐渐增加

C.p点对应的溶液中,一定含有两种不同的溶质

D.m点和n点对应溶液蒸发结晶后得到的固体不同

5.(2024 新昌县模拟)下列图像能正确反映对应变化关系的是( )

A.分别向等质量的镁与氧化镁中加入足量同种稀盐酸

B.向一定量的氢氧化铁固体中加入足量的稀硫酸

C.恒温蒸发一定量的硝酸钾饱和溶液

D.分别向等质量的锌与铁中分别加入足量的同种稀盐酸

6.(2024 浙江模拟)盐酸(HCl)是实验室的重要物质,能与许多物质反应。关于如图所示的概念图,下列描述中正确的是( )

A.X不可能是H2O

B.Y可能是硫酸钡

C.若W呈红色,则指示剂可能是无色酚酞试液

D.碱可以是可溶性碱,也可以是难溶性碱

7.(2024 慈溪市一模)如表为实验室危化品使用记录本中某种药品几年间的使用记录,据数据分析,它可能是下列选项中的( )

序号 出库凭证号 77011﹣01

出库日期 领用前质量(克) 领用后质量(克) 教学使用质量(克)

1 2021.09.13 448.5 448.4 0.1

2 2023.09.07 443.0 443.0 0

3 2024.03.06 442.5 325 116.5

A.浓盐酸 B.浓硫酸 C.氢氧化钠 D.镁条

8.(2024春 西湖区校级月考)下列有关稀硫酸的实验中,不能体现酸的通性的是( )

A.NaOH B.Ba(NO3)2 C.Fe粉 D.CuO粉末

9.(2024 绍兴期末)小明发现放置在空气中的氢氧化钠颗粒会很快变成了如图的“浆糊”状态,其主要原因是氢氧化钠固体( )

A.吸热熔化 B.吸水潮解 C.与CO2反应 D.受热分解

10.(2024 宁波自主招生)下列说法不正确的是( )

A.食品包装袋中的生石灰可以防止食品变潮

B.盐酸属于一元酸、无氧酸、强酸和挥发性酸

C.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,其主要成分是二氧化硫分子和二氧化碳分子

D.化学变化中有新物质生成,化学变化往往伴随着物理变化

11.(2024 浙江模拟)自嗨锅是一种方便操作、即时食用的自热火锅。加热时只要将发热包放入下层盒子中,加入适量的冷水,使水刚好没过发热包即可。从安全角度考虑,下列物质中适合用于制作发热包的是( )

A.浓硫酸 B.硝酸铵固体

C.氢氧化钠固体 D.生石灰

12.(2024 北仑区一模)滴有酚酞的Ca(OH)2溶液与下列各物质恰好完全反应仍显红色的是( )

A.稀H2SO4 B.CuCl2溶液

C.CO2 D.Na2CO3溶液

13.(2024 滨江区校级模拟)向氯化铁溶液中滴入稍过量的氢氧化钠溶液,可观察到的现象是( )

A.黄色溶液、红褐色沉淀

B.无色溶液、红褐色沉淀

C.黄色溶液、白色沉淀

D.无色溶液、蓝色沉淀

14.(2024 宁波一模)小科向盛有盐酸和MgCl2溶液的烧杯中加入一定量的NaOH溶液,为判断反应后溶液的成分,他分别取少量反应后的溶液于试管中,用下表中的试剂进行实验,下列现象和结论描述错误的是( )

选项 试剂 现象和结论

A Zn粉 有气泡产生,则溶液一定有MgCl2

B CuO粉末 无明显现象,则溶液一定有两种溶质

C NaOH溶液 无明显现象,则溶液可能有NaOH

D CuSO4溶液 有蓝色沉淀,则溶液一定有两种溶质

A.A B.B C.C D.D

二.填空题(共6小题)

15.(2024 上城区校级二模)归纳总结是学习化学的重要方法,小明同学用思维导图的形式总结了NaOH的化学性质如图甲(即NaOH与四类物质能够发生化学反应)。请回答:

(1)小红同学将某稀酸溶液逐滴滴入一定量的稀氢氧化钠溶液中,用温度传感器对反应过程中溶液的温度进行实时测定,得到的曲线如图乙,根据图像可以得出该反应是 (填“吸热”或“放热”)反应。

(2)反应③可以选用的物质是 。

A.Fe2O3

B.CuSO4

C.BaCl2

D.KNO3

(3)写出符合④的一个化学反应方程式 。

16.(2024 宁波一模)某课外活动小组进行了如图的氨气性质实验,按从左至右顺序操作,小图中的序号是这一步的操作或显现的现象顺序。从图中现象可推断氨气的两个性质是:① ;② 。

17.(2024 路桥区期末)在探究CO2和NaOH是否会发生化学反应的实验中。

(1)小柯同学设计了如图甲所示的实验装置。他将胶头滴管中的氢氧化钠溶液挤入锥形瓶内,观察到 ,得出CO2和NaOH发生了化学反应。

(2)小妍认为上述实验存在缺陷,于是对图甲装置进行了改进,添加了胶头滴管A(如图乙所示)。滴管A中应盛放的液体是 ,操作过程中,两种液体的滴入顺序为 。

18.(1)自然界中的石灰石、大理石等的主要成分是碳酸钙,当遇到溶有二氧化碳的水时,就会变成可溶性的碳酸氢钙,逐渐形成了溶洞:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2;而在受热或压强突然变小时就会分解,重新变成碳酸钙沉积下来:。这些沉淀不断积聚,形成钟乳石。北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载:“石穴中水,所滴者皆为钟乳”,则该句中所“滴”的是哪种物质的溶液: (填化学式)。

(2)在化学课堂中,老师利用盐酸和大理石反应制得的CO2气体通入澄清石灰水中,石灰水不能变浑浊,请你解释不变浑浊的原因 。

19.(2024 湖州模拟)中国古代文献记载了丰富的化学知识。

(1)《天工开物》中记载了金、铜、铁、锌等金属,这些金属中能与稀盐酸反应的有 (写化学式)。

(2)古典籍中有“银针验毒”的记载。请你对相关化学方程式配平:4Ag+2H2S+O2=2 +2H2O

(3)我国是最早应用湿法冶铜的国家:用铁与“胆水”(含CuSO4的溶液)反应获得铜,其原理为 (用化学方程式表示)。

20.(2024 舟山模拟)批判性思维推动科学研究的每一个进步,在学习中我们要贯穿批判性思维的训练。九上科学教材中有如图所示材料,有学生提出图片展示的某个实验与标题“稀硫酸酸性的实验”不符,该实验是 (填字母)。请描述C实验的现象 。

三.实验探究题(共2小题)

21.(2024 浙江模拟)为加深对酸的主要性质的认识,老师组织同学们完成了以下实验活动。

【实验内容与分析】

实验一:按如图所示完成实验。

实验二:往生锈的铁钉中加入足量的稀盐酸。

实验三:往滴有酚酞的氢氧化钠溶液中加入一定量的稀盐酸。

(1)实验一中,观察到石蕊溶液变 色。

(2)实验二中,观察到溶液由无色变成黄色,一段时间后有气泡产生,请解释出现这两个现象的原因: 。

(3)实验三中,观察到溶液由红色变成无色,由此现象分析,反应后所得溶液中,溶质成分的可能组合有(不考虑酚酞) (用化学式表示)。

22.(2024 鄞州区模拟)喷泉是一种常见的自然现象,其产生的原因是存在压强差。

【实验一】科学小组用压强传感器装置(如图1),测定二氧化碳与氢氧化钠溶液产生喷泉的实验过程中,三颈烧瓶内压强的变化(如图2)。

实验过程:室温下,将装满二氧化碳的三颈烧瓶安装在铁架台上,用单孔塞(插有装水的注射器)塞紧瓶口a,数据采集器采集起始气压。将注射器内水压入瓶内,打开止水夹b,烧杯内的NaOH溶液喷到三颈烧瓶内形成喷泉。

(1)试分析图1中形成喷泉的原因: 。

(2)图2中A、B、C、D、E哪点时喷泉现象最剧烈: 。

【实验二】科学小组利用喷泉原理设计连锁反应装置(如图3)。

实验过程:圆底烧瓶内有收集满的二氧化碳,如图3组装装置。用注射器缓缓注入3毫升NaOH溶液,轻轻振荡烧瓶,打开止水夹,玻璃导管尖嘴处很快产生喷泉,与此同时,试管C、E中发生连锁反应。

(3)实验中,试管C中的现象是 。

(4)实验结束后,同学们将试管C、E中的物质全部倒入一个洁净的废液缸中充分搅拌、静置,观察到废液缸内蓝色絮状沉淀消失溶液呈蓝色。最终,废液缸中一定含的溶质为 。

参考答案与试题解析

一.选择题(共14小题)

1.实验室中的药品长期放置可能会变质,下列四种物质发生变化的原因明显不同于另外三种的是( )

A.氢氧化钠溶液 B.生石灰

C.铁粉 D.浓硫酸

【考点】空气中常见酸碱盐的质量或性质变化及贮存法;物理变化和化学变化的判别.

【答案】D

【分析】A、根据氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水进行分析;

B、根据氧化钙和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙和二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水进行分析;

C、根据铁和空气中水、氧气会发生锈蚀进行分析;

D、根据浓硫酸具有吸水性进行分析。

【解答】解:A、氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水,变质属于化学变化;

B、氧化钙和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙和二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水,变质属于化学变化;

C、铁和空气中水、氧气会发生锈蚀,变质属于化学变化;

D、浓硫酸吸水变稀,属于物理变化。

故选:D。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

2.绘制思维导图是一种有效的复习方法。某同学在复习酸的通性时,绘制了名为“五彩的酸”思维导图。下列选项中不正确的是( )

A.①表示紫色石蕊试液

B.若用Fe实现②,会得到黄色溶液

C.为得到蓝色溶液,可用CuO实现③

D.不能用BaCl2为例,体现酸的通性

【考点】酸的化学性质.

【答案】B

【分析】A、根据紫色石蕊试液遇酸变红来分析;

B、根据铁和硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,硫酸亚铁溶液呈浅绿色来分析;

C、根据氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜和水,硫酸铜溶液呈蓝色来分析;

D、根据氯化钡和硫酸反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,该反应中氢离子没有参与反应来分析。

【解答】解:A、紫色石蕊试液遇酸变红,由图可知,①表示紫色石蕊试液,故选项说法正确。

B、铁和硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,硫酸亚铁溶液呈浅绿色,所以若用Fe实现②,会得到浅绿色溶液,故选项说法不正确。

C、氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜和水,硫酸铜溶液呈蓝色,所以为得到蓝色溶液,可用CuO实现③,故选项说法正确。

D、氯化钡和硫酸反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,该反应中氢离子没有参与反应,所以不能用BaCl2为例,体现酸的通性,故选项说法正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查了酸的化学性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

3.(2024 浙江模拟)小金想要研究酸的性质,开展了一系列实验,如图所示。下列说法正确的是( )

A.实验②和③中产生的气体种类相同

B.实验④和⑤中溶液变色现象相同

C.由实验①的现象可知稀硫酸具有酸性

D.实验③是小苏打治疗胃酸过多的反应

【考点】酸的化学性质.

【答案】C

【分析】A、稀硫酸和镁反应生成硫酸镁和氢气,稀硫酸和碳酸氢钠反应生成硫酸钠、水和二氧化碳。

B、铁锈主要成分是氧化铁,和稀硫酸反应生成硫酸铁和水,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气。

C、显酸性溶液能使石蕊变红色。

D、小苏打治疗胃酸过多的反应是碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳。

【解答】解:A、②中稀硫酸和镁反应生成硫酸镁和氢气,③中稀硫酸和碳酸氢钠反应生成硫酸钠、水和二氧化碳,产生气体不同,该选项不正确。

B、铁锈主要成分是氧化铁,和稀硫酸反应生成硫酸铁和水,硫酸铁溶液显黄色,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,硫酸亚铁溶液显浅绿色,溶液颜色不同,该选项不正确。

C、溶液变红色,说明稀硫酸显酸性,该选项正确。

D、小苏打治疗胃酸过多的反应是碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,该选项不正确。

故选:C。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

4.(2024 乐清市模拟)在探索稀盐酸的性质时,向一定量的氧化铜固体中逐滴加入稀盐酸,容器中溶液总质量随时间的变化图像如图所示。下列说法正确的是( )

A.该图像也能反映溶液中溶剂质量随时间的变化关系

B.m点到n点的过程中,溶液中氯化铜质量逐渐增加

C.p点对应的溶液中,一定含有两种不同的溶质

D.m点和n点对应溶液蒸发结晶后得到的固体不同

【考点】酸的化学性质.

【答案】A

【分析】氧化铜和盐酸反应生成氯化铁和水,随着反应进行,溶液质量增大,完全反应后继续加入盐酸,溶液质量继续增大,增大幅度变小。

【解答】解:A、随着反应进行,水的质量增大,溶剂质量增大,完全反应后继续加入盐酸,由于盐酸中含有水,溶剂质量继续增大,增大幅度变小,该选项正确。

B、m点恰好完全反应,m点到n点的过程中,溶液中氯化铜质量不变,该选项不正确。

C、p点对应的溶液中,溶质是反应生成的氯化铜,该选项不正确。

D、m点和n点对应溶液蒸发结晶后得到的固体相同,都是氯化铜,是因为随着蒸发的进行,氯化铜中的氯化氢挥发出去,该选项不正确。

故选:A。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

5.(2024 新昌县模拟)下列图像能正确反映对应变化关系的是( )

A.分别向等质量的镁与氧化镁中加入足量同种稀盐酸

B.向一定量的氢氧化铁固体中加入足量的稀硫酸

C.恒温蒸发一定量的硝酸钾饱和溶液

D.分别向等质量的锌与铁中分别加入足量的同种稀盐酸

【考点】酸的化学性质;饱和溶液和不饱和溶液.

【答案】B

【分析】A、根据等质量的氧化镁和镁中,镁中含有的镁元素的质量多,进行分析判断。

B、根据氢氧化铁和稀硫酸反应生成硫酸铁和水,进行分析判断。

C、根据恒温蒸发一定量的硝酸钾饱和溶液,溶剂质量逐渐减少,有硝酸钾晶体析出,所得溶液仍为该温度下的饱和溶液,进行分析判断。

D、根据锌的金属活动性比铁强,结合等质量的两种金属与足量的同种稀盐酸反应生成氢气的质量,进行分析判断。

【解答】解:A、分别向等质量的镁与氧化镁中加入足量同种稀盐酸,若消耗稀盐酸的质量相同,则生成氯化镁的质量相同,故开始两斜线重合,等质量的氧化镁和镁中,镁中含有的镁元素的质量多,生成的氯化镁的质量多,拐点高些,故选项图像错误。

B、向一定量的氢氧化铁固体中加入足量的稀硫酸,氢氧化铁和稀硫酸反应生成硫酸铁和水,随着反应的进行,溶液中铁元素的质量从0开始逐渐增加,至完全反应不再发生改变,故选项图像正确。

C、恒温蒸发一定量的硝酸钾饱和溶液,溶剂质量逐渐减少,有硝酸钾晶体析出,所得溶液仍为该温度下的饱和溶液,溶质质量分数不变,最终溶剂的质量为0,硝酸钾固体全部析出,故选项图像错误。

D、锌的金属活动性比铁强,反应速率快,至完全反应所需时间短;等质量的两种金属与足量的同种稀盐酸反应,金属完全反应,金属完全反应产生氢气的质量为可知,产生氢气的质量为铁>锌,故选项图像错误。

故选:B。

【点评】本题有一定难度,是一道图像坐标与化学知识相结合的综合题,解题的关键是结合所涉及的化学知识,正确分析各变化的过程,注意分析坐标轴表示的意义、曲线的起点、折点及变化趋势,进而确定正确的图像。

6.(2024 浙江模拟)盐酸(HCl)是实验室的重要物质,能与许多物质反应。关于如图所示的概念图,下列描述中正确的是( )

A.X不可能是H2O

B.Y可能是硫酸钡

C.若W呈红色,则指示剂可能是无色酚酞试液

D.碱可以是可溶性碱,也可以是难溶性碱

【考点】酸的化学性质.

【答案】D

【分析】根据酸的化学性质(能与酸碱指示剂、活泼金属、金属氧化物、碱、盐等反应),进行分析解答。

【解答】解:A、盐酸和金属氧化物反应生成盐和水,X可能是H2O,故选项说法错误。

B、硫酸钡难溶于水,不能与酸反应,硫酸钡和盐酸不反应,Y不可能是硫酸钡,故选项说法错误。

C、若W呈红色,指示剂不可能是无色酚酞试液,因为盐酸显酸性,不能使无色酚酞试液变色,故选项说法错误。

D、酸能与碱发生中和反应生成盐和水,碱可以是可溶性碱,也可以是难溶性碱,故选项说法正确。

故选:D。

【点评】本题难度不大,掌握酸的化学性质并能灵活运用是正确解答本题的关键。

7.(2024 慈溪市一模)如表为实验室危化品使用记录本中某种药品几年间的使用记录,据数据分析,它可能是下列选项中的( )

序号 出库凭证号 77011﹣01

出库日期 领用前质量(克) 领用后质量(克) 教学使用质量(克)

1 2021.09.13 448.5 448.4 0.1

2 2023.09.07 443.0 443.0 0

3 2024.03.06 442.5 325 116.5

A.浓盐酸 B.浓硫酸 C.氢氧化钠 D.镁条

【考点】空气中常见酸碱盐的质量或性质变化及贮存法.

【答案】A

【分析】根据物质的性质及其质量变化来分析。

【解答】解:由表格中可知,药品在保存过程中,质量慢慢变小,由数据(序号3)可知,该药品领用前后的质量差大于教学使用的质量,说明该药品具有挥发性。

A、浓盐酸具有挥发性,因挥发出来氯化氢气体而造成质量减少,符合题意;

B、浓硫酸具有吸附性,因吸收空气中的水蒸气而质量增大,不合题意;

C、氢氧化钠固体易潮解,且能吸收空气的二氧化碳而质量增大,不合题意;

D、镁条能与空气中的氧气反应在其表面形成一层氧化镁薄膜而质量增大,不合题意。

故选:A。

【点评】要想解答好这类题目,要理解和熟记对空气中常见酸碱盐的质量或性质变化及贮存法,以及与之相关的知识。

8.(2024春 西湖区校级月考)下列有关稀硫酸的实验中,不能体现酸的通性的是( )

A.NaOH B.Ba(NO3)2 C.Fe粉 D.CuO粉末

【考点】酸的化学性质.

【答案】B

【分析】根据酸的化学性质(能与酸碱指示剂、活泼金属、金属氧化物、碱、盐等反应),进行分析解答。

【解答】解:A、氢氧化钠与稀硫酸反应生成硫酸钠和水,体现了酸的通性,不符合题意,故选项错误;

B、Ba(NO3)2和硫酸反应生成硫酸钡沉淀和硝酸,其它酸,如盐酸、硝酸和Ba(NO3)2不反应,不能体现酸的通性,符合题意,故选项正确;

C、铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,体现了酸的通性,不符合题意,故选项错误;

D、氧化铜和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,体现了酸的通性,不符合题意,故选项错误;

故选:B。

【点评】本题难度不大,掌握酸的化学性质(能与酸碱指示剂、活泼金属、金属氧化物、碱、盐等反应)并能灵活运用是正确解答本题的关键。

9.(2024 绍兴期末)小明发现放置在空气中的氢氧化钠颗粒会很快变成了如图的“浆糊”状态,其主要原因是氢氧化钠固体( )

A.吸热熔化 B.吸水潮解 C.与CO2反应 D.受热分解

【考点】空气中常见酸碱盐的质量或性质变化及贮存法.

【答案】B

【分析】根据氢氧化钠的性质来分析。

【解答】解:氢氧化钠固体易吸收空气中的水分发生潮解,所以放置在空气中的氢氧化钠颗粒会很快变成了如图的“浆糊”状态。

故选:B。

【点评】本题考查了氢氧化钠固体易潮解的性质,难度不大。

10.(2024 宁波自主招生)下列说法不正确的是( )

A.食品包装袋中的生石灰可以防止食品变潮

B.盐酸属于一元酸、无氧酸、强酸和挥发性酸

C.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,其主要成分是二氧化硫分子和二氧化碳分子

D.化学变化中有新物质生成,化学变化往往伴随着物理变化

【考点】生石灰的性质及用途;物理变化和化学变化的判别;空气污染的防治.

【答案】C

【分析】A.根据氧化钙的性质和用途分析;

B.根据盐酸的性质特点分析;

C.根据PM2.5组成和特点分析;

D.根据化学变化的特征分析。

【解答】解:A.氧化钙能够吸收空气中的水蒸气,因此食品包装袋中的生石灰可以防止食品变潮,故正确;

B.盐酸属于一元酸、无氧酸、强酸和挥发性酸,故正确;

C.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,其主要成分不是二氧化硫分子和二氧化碳分子的混合物,故错误;

D.化学变化中有新物质生成,化学变化往往伴随着物理变化,故正确;

故选:C。

【点评】掌握生石灰的性质和用途、空气污染物的组成、酸的性质、化学变化的特征等相关知识即可解答本题。

11.(2024 浙江模拟)自嗨锅是一种方便操作、即时食用的自热火锅。加热时只要将发热包放入下层盒子中,加入适量的冷水,使水刚好没过发热包即可。从安全角度考虑,下列物质中适合用于制作发热包的是( )

A.浓硫酸 B.硝酸铵固体

C.氢氧化钠固体 D.生石灰

【考点】生石灰的性质及用途.

【答案】D

【分析】A.根据浓硫酸的性质进行分析;

B.根据硝酸铵的性质进行分析;

C.根据氢氧化钠的性质进行分析;

D.根据生石灰的性质进行分析。

【解答】解:A.浓硫酸具有强烈的腐蚀性,不能用于制作发热包,故A错误;

B.硝酸铵固体溶于水吸热,不能用于制作发热包,故B错误;

C.氢氧化钠固体溶于水放热,但氢氧化钠具有强烈的腐蚀性,不能用于制作发热包,故 C错误;

D.生石灰与水反应放出大量的热,能用于制作发热包,故D正确。

故选:D。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

12.(2024 北仑区一模)滴有酚酞的Ca(OH)2溶液与下列各物质恰好完全反应仍显红色的是( )

A.稀H2SO4 B.CuCl2溶液

C.CO2 D.Na2CO3溶液

【考点】碱的化学性质;酸碱指示剂及其性质.

【答案】D

【分析】根据酚酞遇碱会变成红色,恰好反应后溶液仍呈红色说明生成了碱性物质,对每个反应的产物进行分析。

【解答】解:A、稀硫酸与氢氧化钙恰好反应不会生成碱性物质,故A错误;

B、氯化铜与氢氧化钙反应会生成氢氧化铜的蓝色沉淀,不会呈现碱性,故B错误;

C、二氧化碳与氢氧化钙反应不会生成碱性物质,故C错误;

D、碳酸钠与氢氧化钙反应会生成氢氧化钾,溶液显碱性,故D正确。

故选:D。

【点评】本题是考查的酸碱盐之间的反应的题目,解题时重点把握产物中溶液的性质,属基础性知识考查题。

13.(2024 滨江区校级模拟)向氯化铁溶液中滴入稍过量的氢氧化钠溶液,可观察到的现象是( )

A.黄色溶液、红褐色沉淀

B.无色溶液、红褐色沉淀

C.黄色溶液、白色沉淀

D.无色溶液、蓝色沉淀

【考点】碱的化学性质.

【答案】B

【分析】根据向氯化铁溶液中滴入稍过量的氢氧化钠溶液,氢氧化钠和氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,进行分析判断。

【解答】解:向氯化铁溶液中滴入稍过量的氢氧化钠溶液,氢氧化钠和氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,会产生红褐色沉淀;氢氧化钠溶液过量,氯化铁溶液完全反应,最终所得溶液是氯化钠和氢氧化钠的混合溶液,所得溶液为无色。

故选:B。

【点评】本题难度不大,了解碱的化学性质、氢氧化铁沉淀为红褐色等是正确解答本题的关键。

14.(2024 宁波一模)小科向盛有盐酸和MgCl2溶液的烧杯中加入一定量的NaOH溶液,为判断反应后溶液的成分,他分别取少量反应后的溶液于试管中,用下表中的试剂进行实验,下列现象和结论描述错误的是( )

选项 试剂 现象和结论

A Zn粉 有气泡产生,则溶液一定有MgCl2

B CuO粉末 无明显现象,则溶液一定有两种溶质

C NaOH溶液 无明显现象,则溶液可能有NaOH

D CuSO4溶液 有蓝色沉淀,则溶液一定有两种溶质

A.A B.B C.C D.D

【考点】碱的化学性质;酸的化学性质.

【答案】B

【分析】向盛有盐酸和MgCl2溶液的烧杯中加入一定量的NaOH溶液,氢氧化钠先和盐酸反应生成氯化钠和水,后和氯化镁反应生成白色沉淀氢氧化镁和氯化钠,据此分析。

【解答】解:A.加入锌粉有气泡产生,说明含有盐酸,则氯化镁没有参加反应,故一定含有氯化镁,故A正确;

B.加入氧化铜粉末没有现象,说明不含有盐酸,则一定有生成的氯化钠,若是氢氧化钠与氯化镁恰好反应,则不含有氯化镁,只含有氯化钠,故B错误;

C.加入氢氧化钠无现象,则氯化镁完全反应,氢氧化钠若是剩余则含有氢氧化钠,故C正确;

D.加入硫酸铜溶液产生蓝色沉淀,则含有氢氧化钠,还有生成的氯化钠,故一定是两种溶质,故正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

二.填空题(共6小题)

15.(2024 上城区校级二模)归纳总结是学习化学的重要方法,小明同学用思维导图的形式总结了NaOH的化学性质如图甲(即NaOH与四类物质能够发生化学反应)。请回答:

(1)小红同学将某稀酸溶液逐滴滴入一定量的稀氢氧化钠溶液中,用温度传感器对反应过程中溶液的温度进行实时测定,得到的曲线如图乙,根据图像可以得出该反应是 放热 (填“吸热”或“放热”)反应。

(2)反应③可以选用的物质是 B 。

A.Fe2O3

B.CuSO4

C.BaCl2

D.KNO3

(3)写出符合④的一个化学反应方程式 2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O 。

【考点】碱的化学性质;书写化学方程式、文字表达式、电离方程式.

【答案】(1)放热。

(2)B。

(3)2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O。

【分析】(1)酸碱中和反应放热。

(2)氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠。

(3)氢氧化钠能和非金属氧化物二氧化碳反应生成碳酸钠和水。

【解答】解:(1)根据图像可知,过程中温度升高,可以得出该反应是放热反应。

故答案为:放热。

(2)反应③可以选用的物质是硫酸铜,是因为氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠。

故答案为:B。

(3)氢氧化钠能和非金属氧化物二氧化碳反应生成碳酸钠和水,化学反应方程式是2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O。

故答案为:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

16.(2024 宁波一模)某课外活动小组进行了如图的氨气性质实验,按从左至右顺序操作,小图中的序号是这一步的操作或显现的现象顺序。从图中现象可推断氨气的两个性质是:① 氨气易溶于水 ;② 氨气能与水反应生成碱性物质 。

【考点】碱的化学性质.

【答案】氨气易溶于水;氨气能与水反应生成碱性物质。

【分析】根据实验现象、氨气的性质来分析。

【解答】解:向试管中挤入几滴水,观察到胶头滴管的胶头变瘪,这是因为氨气易溶于水;倒置于盛有酚酞试剂的水溶液中,拔开胶头,由于试管中的压强小于外界大气压,水槽中的酚酞溶液倒吸入试管,氨气溶于水生成的氨水显碱性,能使无色的酚酞试液变红色。

故答案为:氨气易溶于水;氨气能与水反应生成碱性物质。

【点评】本题难度不大,掌握装置内的压强变化、碱的化学性质是解题的关键。

17.(2024 路桥区期末)在探究CO2和NaOH是否会发生化学反应的实验中。

(1)小柯同学设计了如图甲所示的实验装置。他将胶头滴管中的氢氧化钠溶液挤入锥形瓶内,观察到 气球膨胀 ,得出CO2和NaOH发生了化学反应。

(2)小妍认为上述实验存在缺陷,于是对图甲装置进行了改进,添加了胶头滴管A(如图乙所示)。滴管A中应盛放的液体是 水 ,操作过程中,两种液体的滴入顺序为 先滴加水,再滴加氢氧化钠溶液 。

【考点】碱的化学性质.

【答案】(1)气球膨胀;

(2)水;先滴加水,再滴加氢氧化钠溶液。

【分析】(1)根据二氧化碳和氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,使瓶内压强减小,进行分析解答。

(2)根据二氧化碳能溶于水,进行分析解答。

【解答】解:(1)将胶头滴管中的氢氧化钠溶液挤入锥形瓶内,二氧化碳和氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,使瓶内压强减小,观察到气球膨胀,得出CO2和NaOH发生了化学反应。

(2)小妍认为上述实验存在缺陷,是因为二氧化碳能溶于水,要排除水的影响,对图甲装置进行了改进,添加了胶头滴管A,滴管A中应盛放的液体是水,操作过程中,两种液体的滴入顺序为先滴加水,会观察到气球膨胀;再滴加氢氧化钠溶液,会观察到气球膨胀的程度更大。

故答案为:

(1)气球膨胀;

(2)水;先滴加水,再滴加氢氧化钠溶液。

【点评】本题有一定难度,了解碱的化学性质、明确要排除水的影响是正确解答本题的关键。

18.(1)自然界中的石灰石、大理石等的主要成分是碳酸钙,当遇到溶有二氧化碳的水时,就会变成可溶性的碳酸氢钙,逐渐形成了溶洞:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2;而在受热或压强突然变小时就会分解,重新变成碳酸钙沉积下来:。这些沉淀不断积聚,形成钟乳石。北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载:“石穴中水,所滴者皆为钟乳”,则该句中所“滴”的是哪种物质的溶液: Ca(HCO3)2 (填化学式)。

(2)在化学课堂中,老师利用盐酸和大理石反应制得的CO2气体通入澄清石灰水中,石灰水不能变浑浊,请你解释不变浑浊的原因 HCl与Ca(OH)2反应生成氯化钙和水,石灰水不会变浑浊 。

【考点】酸的物理性质及用途.

【答案】(1)Ca(HCO3)2;

(2)HCl与Ca(OH)2反应生成氯化钙和水,石灰水不会变浑浊。

【分析】(1)根据石灰岩的主要成分是碳酸钙,遇到溶有二氧化碳的水时,会反应生成溶解性较大的碳酸氢钙,当溶有碳酸氢钙的水遇热或当压强减小时,溶解在水中的碳酸氢钙就会分解,重新生成碳酸钙沉积下来,同时放出二氧化碳进行分析;

(2)根据盐酸具有挥发性,二氧化碳中会混有氯化氢气体进行分析。

【解答】解:(1)石灰岩的主要成分是碳酸钙,遇到溶有二氧化碳的水时,会反应生成溶解性较大的碳酸氢钙,当溶有碳酸氢钙的水遇热或当压强减小时,溶解在水中的碳酸氢钙就会分解,重新生成碳酸钙沉积下来,同时放出二氧化碳,所以所“滴”的是含义碳酸氢钙的溶液;

(2)利用盐酸和大理石反应制得的CO2气体通入澄清石灰水中,石灰水不能变浑浊,不变浑浊的原因是:HCl与Ca(OH)2反应生成氯化钙和水,石灰水不会变浑浊。

故答案为:(1)Ca(HCO3)2;

(2)HCl与Ca(OH)2反应生成氯化钙和水,石灰水不会变浑浊。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

19.(2024 湖州模拟)中国古代文献记载了丰富的化学知识。

(1)《天工开物》中记载了金、铜、铁、锌等金属,这些金属中能与稀盐酸反应的有 Zn、Fe (写化学式)。

(2)古典籍中有“银针验毒”的记载。请你对相关化学方程式配平:4Ag+2H2S+O2=2 Ag2S +2H2O

(3)我国是最早应用湿法冶铜的国家:用铁与“胆水”(含CuSO4的溶液)反应获得铜,其原理为 Fe+CuSO4═FeSO4+Cu (用化学方程式表示)。

【考点】酸的化学性质;质量守恒定律及其应用.

【答案】(1)Zn、Fe;

(2)Ag2S;

(3)Fe+CuSO4═FeSO4+Cu。

【分析】(1)根据在金属活动性顺序中,位于氢前面的金属能置换出酸中的氢,进行分析解答。

(2)由质量守恒定律:反应前后,原子种类、数目均不变,进行分析解答。

(3)根据铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,进行分析解答。

【解答】解:(1)金、铜、铁、锌等金属中,铁、锌的位置排在氢的前面,能与稀盐酸反应,其化学式为Zn、Fe。

(2)由反应的化学方程式,反应前银、氢、硫、氧原子个数分别为4、4、2、2,反应后的生成物中银、氢、硫、氧原原子个数分别为0、4、0、2,根据反应前后原子种类、数目不变,则2X分子中含有4个银原子和2个硫原子,则每个X分子由2个银原子和1个硫原子构成,则物质X的化学式为Ag2S。

(3)铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,反应的化学方程式为Fe+CuSO4═FeSO4+Cu。

故答案为:

(1)Zn、Fe;

(2)Ag2S;

(3)Fe+CuSO4═FeSO4+Cu。

【点评】本题难度不大,掌握金属的化学性质、化学反应前后原子守恒是正确解答本题的关键。

20.(2024 舟山模拟)批判性思维推动科学研究的每一个进步,在学习中我们要贯穿批判性思维的训练。九上科学教材中有如图所示材料,有学生提出图片展示的某个实验与标题“稀硫酸酸性的实验”不符,该实验是 E (填字母)。请描述C实验的现象 固体溶解,溶液由无色变蓝色 。

【考点】酸的化学性质.

【答案】E;固体溶解,溶液由无色变蓝色。

【分析】稀硫酸显酸性,能和某些金属单质、金属氧化物、碱反应。稀硫酸也能和某些盐反应,但是不能体现稀硫酸显酸性。稀硫酸和氧化铜反应生成硫酸铜和水。

【解答】解:标题“稀硫酸酸性的实验”不符,该实验是E,是因为氯化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,不能体现稀硫酸的酸性。C中氧化铜和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,实验的现象是固体溶解,溶液由无色变蓝色。

故答案为:E;固体溶解,溶液由无色变蓝色。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

三.实验探究题(共2小题)

21.(2024 浙江模拟)为加深对酸的主要性质的认识,老师组织同学们完成了以下实验活动。

【实验内容与分析】

实验一:按如图所示完成实验。

实验二:往生锈的铁钉中加入足量的稀盐酸。

实验三:往滴有酚酞的氢氧化钠溶液中加入一定量的稀盐酸。

(1)实验一中,观察到石蕊溶液变 红 色。

(2)实验二中,观察到溶液由无色变成黄色,一段时间后有气泡产生,请解释出现这两个现象的原因: 溶液由无色变成黄色,是因为氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水,一段时间后有气泡产生,是因为铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气 。

(3)实验三中,观察到溶液由红色变成无色,由此现象分析,反应后所得溶液中,溶质成分的可能组合有(不考虑酚酞) NaCl;NaCl、HCl (用化学式表示)。

【考点】酸的化学性质.

【答案】(1)红。

(2)溶液由无色变成黄色,是因为氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水,一段时间后有气泡产生,是因为铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气。

(3)NaCl;NaCl、HCl。

【分析】(1)稀盐酸显酸性,能使石蕊变红色。

(2)氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水,铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气。

(3)氢氧化钠溶液显碱性,能使酚酞变红色,能和稀盐酸反应生成氯化钠和水。

【解答】解:(1)实验一中,稀盐酸显酸性,能使石蕊变红色,观察到石蕊溶液变红色。

故答案为:红。

(2)出现这两个现象的原因:溶液由无色变成黄色,是因为氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水,一段时间后有气泡产生,是因为铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气。

故答案为:溶液由无色变成黄色,是因为氧化铁和稀盐酸反应生成氯化铁和水,一段时间后有气泡产生,是因为铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气。

(3)实验三中,观察到溶液由红色变成无色,说明氢氧化钠完全反应,由此现象分析,反应后所得溶液中,溶质成分的可能组合有(不考虑酚酞)NaCl(恰好完全反应);NaCl、HCl(盐酸过量)。

故答案为:NaCl;NaCl、HCl。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

22.(2024 鄞州区模拟)喷泉是一种常见的自然现象,其产生的原因是存在压强差。

【实验一】科学小组用压强传感器装置(如图1),测定二氧化碳与氢氧化钠溶液产生喷泉的实验过程中,三颈烧瓶内压强的变化(如图2)。

实验过程:室温下,将装满二氧化碳的三颈烧瓶安装在铁架台上,用单孔塞(插有装水的注射器)塞紧瓶口a,数据采集器采集起始气压。将注射器内水压入瓶内,打开止水夹b,烧杯内的NaOH溶液喷到三颈烧瓶内形成喷泉。

(1)试分析图1中形成喷泉的原因: 二氧化碳能溶于水且与水反应,气体体积减小,导致三颈烧瓶内压强减小,在大气压的作用下,将烧杯内的NaOH溶液沿导管压入三颈烧瓶内形成喷泉 。

(2)图2中A、B、C、D、E哪点时喷泉现象最剧烈: C 。

【实验二】科学小组利用喷泉原理设计连锁反应装置(如图3)。

实验过程:圆底烧瓶内有收集满的二氧化碳,如图3组装装置。用注射器缓缓注入3毫升NaOH溶液,轻轻振荡烧瓶,打开止水夹,玻璃导管尖嘴处很快产生喷泉,与此同时,试管C、E中发生连锁反应。

(3)实验中,试管C中的现象是 红色消失 。

(4)实验结束后,同学们将试管C、E中的物质全部倒入一个洁净的废液缸中充分搅拌、静置,观察到废液缸内蓝色絮状沉淀消失溶液呈蓝色。最终,废液缸中一定含的溶质为 NaCl、CuCl2、Na2SO4 。

【考点】碱的化学性质;二氧化碳的化学性质.

【答案】(1)二氧化碳能溶于水且与水反应,气体体积减小,导致三颈烧瓶内压强减小,在大气压的作用下,将烧杯内的NaOH溶液沿导管压入三颈烧瓶内形成喷泉;

(2)C;

(3)红色消失;

(4)NaCl、CuCl2、Na2SO4。

【分析】(1)根据二氧化碳能溶于水且与水反应,气体体积减小,导致三颈烧瓶内压强减小,在大气压的作用下,将烧杯内的NaOH溶液沿导管压入三颈烧瓶内形成喷泉来分析解答;

(2)根据C点时瓶内压强最小来分析解答;

(3)根据稀盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水来分析解答;

(4)根据物质的性质和实验现象来分析解答。

【解答】解:(1)将注射器内水压入瓶内,二氧化碳能溶于水且与水反应,气体体积减小,导致三颈烧瓶内压强减小,在大气压的作用下,将烧杯内的NaOH溶液沿导管压入三颈烧瓶内形成喷泉;

(2)由图2可知,C点时瓶内压强最小,所以此时喷泉现象最剧烈;

(3)连锁反应后,C试管中进入稀盐酸,稀盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,溶液颜色的变化为红色消失;

(4)C试管中稀盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,C试管中含有物质可能为氯化钠,氯化钠和稀盐酸,氯化钠和氢氧化钠,E试管中氢氧化钠和硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,E试管中可能含有的物质为氢氧化铜沉淀和硫酸钠,氢氧化铜沉淀、硫酸钠和硫酸铜,氢氧化铜沉淀、硫酸钠和氢氧化钠,试管C、E中的物质全部倒入一个洁净的废液缸中充分搅拌、静置,观察到废液缸内蓝色絮状沉淀消失溶液呈蓝色,说明C试管中有盐酸,E试管中没有氢氧化钠,蓝色絮状沉淀消失是因为稀盐酸和氢氧化铜反应生成氯化铜和水,则废液缸中一定含的溶质为NaCl、CuCl2、Na2SO4。

故答案为:(1)二氧化碳能溶于水且与水反应,气体体积减小,导致三颈烧瓶内压强减小,在大气压的作用下,将烧杯内的NaOH溶液沿导管压入三颈烧瓶内形成喷泉;

(2)C;

(3)红色消失;

(4)NaCl、CuCl2、Na2SO4。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿