河北省石家庄市辛集市2024-2025学年七年级下学期期末历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省石家庄市辛集市2024-2025学年七年级下学期期末历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 57.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 10:38:53 | ||

图片预览

文档简介

辛集市2024-2025 学年度第二学期期末教学质量评价

七年级历史试卷

注意事项:1.本试卷共6页,总分100分,其中试题95分,卷面分5分,考试时间60分钟。

2.答题前,考生务必将姓名、准考证号填写在试卷和答题卡相应位置上。

3.答选择题时,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.本试卷为闭卷考试,考生须独立完成答卷,不得讨论,不得传抄。

5.考试结束后,将答题卡交回。

一、选择题(本大题共20个小题,1-15小题每题2分,16-20小题每题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.如今我们在城市中常能看到各种运河景观带,而在古代,有一条运河对南北经济交流起到了巨大作用。 “尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”这是古人在评价

A.灵渠 B.隋朝大运河 C.通惠河 D.会通河

2.唐太宗认为“为君之道,必须先存百姓”;武则天劝农桑,薄敛赋,省力役;唐玄宗在位前期选用贤才,兴利除弊。材料主要说明唐朝

A.农业的持续发展 B.统治者爱惜民力

C.统治者选贤任能 D.繁荣兴盛的原因

3.五代十国时期,真正敌对的政权是个别,绝大多数政权奉中原王朝正朔,称臣纳贡。在某种程度上,这就减少了进一步分裂的因素,相反增加了促进国家统一的因素。材料反映了

A.五代十国时期蕴含着统一的趋势 B.五代十国时期国家完成统一

C.藩镇割据导致五代十国局面出现 D.北方战乱而南方相对稳定

4.在一些少数民族聚居地区,我们能看到很多体现民族交融的文化元素。青海日月山的得名源于唐朝时期一事件,此事件促进了吐蕃经济和社会发展,增进了唐蕃的友好关系。这个事件是

A.张骞出使西域 B.玄奘西行

C.文成公主入藏 D.鉴真东渡

5.诗歌创作在唐朝进入了黄金时代。盛唐时,诗风开朗奔放、刚健清新;中唐时,诗风平实浅近,讽喻诗作大量涌现;而晚唐时,诗风凝重浓郁、有时凄婉悲怆。这反映出

A.唐诗代表了中国文化最高水平 B.社会变迁影响诗歌风格

C.文学作品能直接反映王朝更替 D.诗人喜好决定唐诗主题

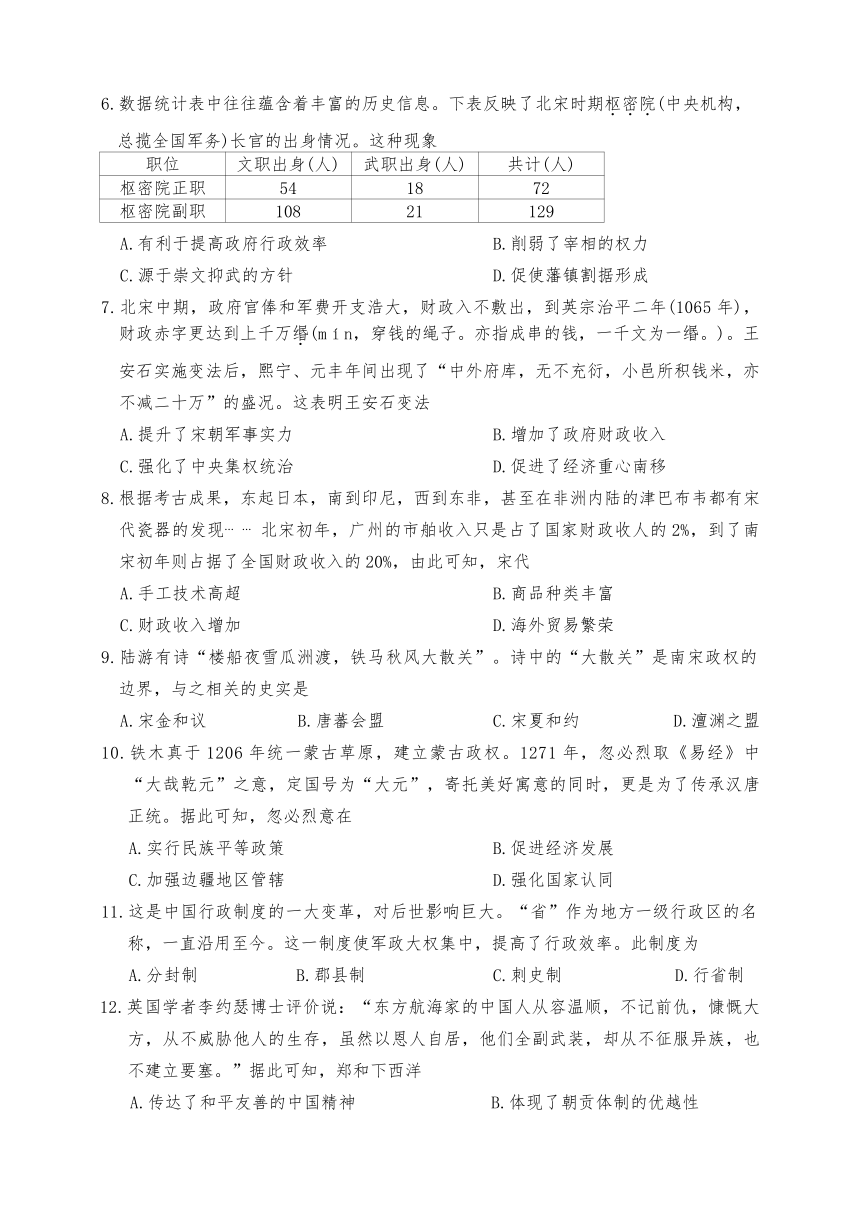

6.数据统计表中往往蕴含着丰富的历史信息。下表反映了北宋时期枢密院(中央机构,总揽全国军务)长官的出身情况。这种现象

职位 文职出身(人) 武职出身(人) 共计(人)

枢密院正职 54 18 72

枢密院副职 108 21 129

A.有利于提高政府行政效率 B.削弱了宰相的权力

C.源于崇文抑武的方针 D.促使藩镇割据形成

7.北宋中期,政府官俸和军费开支浩大,财政入不敷出,到英宗治平二年(1065年),财政赤字更达到上千万缗(mín,穿钱的绳子。亦指成串的钱,一千文为一缗。)。王安石实施变法后,熙宁、元丰年间出现了“中外府库,无不充衍,小邑所积钱米,亦不减二十万”的盛况。这表明王安石变法

A.提升了宋朝军事实力 B.增加了政府财政收入

C.强化了中央集权统治 D.促进了经济重心南移

8.根据考古成果,东起日本,南到印尼,西到东非,甚至在非洲内陆的津巴布韦都有宋代瓷器的发现 北宋初年,广州的市舶收入只是占了国家财政收人的2%,到了南宋初年则占据了全国财政收入的20%,由此可知,宋代

A.手工技术高超 B.商品种类丰富

C.财政收入增加 D.海外贸易繁荣

9.陆游有诗“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”。诗中的“大散关”是南宋政权的边界,与之相关的史实是

A.宋金和议 B.唐蕃会盟 C.宋夏和约 D.澶渊之盟

10.铁木真于1206年统一蒙古草原,建立蒙古政权。1271年,忽必烈取《易经》中“大哉乾元”之意,定国号为“大元”,寄托美好寓意的同时,更是为了传承汉唐正统。据此可知,忽必烈意在

A.实行民族平等政策 B.促进经济发展

C.加强边疆地区管辖 D.强化国家认同

11.这是中国行政制度的一大变革,对后世影响巨大。“省”作为地方一级行政区的名称,一直沿用至今。这一制度使军政大权集中,提高了行政效率。此制度为

A.分封制 B.郡县制 C.刺史制 D.行省制

12.英国学者李约瑟博士评价说:“东方航海家的中国人从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存,虽然以恩人自居,他们全副武装,却从不征服异族,也不建立要塞。”据此可知,郑和下西洋

A.传达了和平友善的中国精神 B.体现了朝贡体制的优越性

C.推动了当地商品经济的发展 D.扩大了中国对外交往范围

13.1558年,倭寇攻掠福建长乐城,城崩二十余丈,居民数千“少壮守阵,老稚妇女运砖石”,终于击退倭寇。这一史实说明

A.解除了东南沿海倭患 B.戚继光发动人民抗倭

C.抗倭得到人民的支持 D.人民起义抗倭反明

14.1662年,郑成功收复了被荷兰侵略者占据了38年的台湾;1683年,康熙年间,清政府打败郑氏军队,台湾归入清朝的版图;1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。以上史实的共同作用是

A.促进了多民族大交融 B.巩固了统一多民族国家

C.强化了闭关政策 D.完全实现了明朝对全国统治

15.胡寄窗的《中国经济思想史》中写道: “秦以后中国的文化曾遭受三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的罢黜百家,又一次是明初的科举制度。”明初的科举制度之所以成为中国文化的“厄运”,原因是

A.选官看重门第 B.禁锢人们思想

C.进土地位提高 D.注重考查诗赋

16.清朝后期规定: “如有打造五百石以上桅式船只出海者,不论官兵民人,俱发边卫充军。”材料表明清政府

A.禁止官员出海经商 B.断绝中外贸易往来

C.厉行重农抑商政策 D.严格限制对外贸易

17.传统节日习俗是中华文化的重要组成部分,是历史长期积淀的结果,在诗词作品中广为出现。明代边贡的《午日观竞渡》中“屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留”描绘的传统节日是

A.端午节 B.清明节 C.春节 D.中秋节

18.珍藏于北京故宫博物院的唐青釉凤首龙柄壶,纹饰取材丰富,有流行于希腊的莨苕纹样、波斯的联珠纹样,还有印度舞人和象征佛教的莲花,以及中国传统的吉祥物龙凤。多样的装饰折射出唐朝

A.兼容并包 B.经济繁荣

C.民族和睦 D.边疆巩固

19.明太祖时废丞相,撤中书省,权分六部; 明成祖时建立内阁;清雍正时设军机处,军机大臣只能跪受笔录。这反映出明清时期

A.君相矛盾并未解决 B.中央机构已经完善

C.君主专制不断强化 D.政务处理效率提高

20.京剧起源于清代乾隆年间, “四大徽班”进京演出。后来,徽调因为吸收了汉调、昆曲、秦腔等地方戏的优点,加以创造和改进,最终在道光年间形成新的剧种———“皮黄戏”,后来被称为“京戏”或“京剧”。材料主要说明京剧

A.形成得益于政府的支持 B.是传统文化中的“国粹”

C.是多剧种的融合和创新 D.在道光年间走向了国际

二、非选择题(本大题共3个小题,21题15分,22题17分,23题18分,卷面分5分,共55分。请认真阅读、清晰书写、准确作答。 )

21.阅读下列材料,回答问题。 (15分)

材料一:

材料二:宋朝商品经济呈现出划时代的历史发展,商人及其从事的商业活动逐渐得到人们的认同, “农不若工,工不若贾(gǔ,旧指商人)”的观念因此流行起来,越来越多的人参与经商活动,甚至有士人“捐弃笔砚,为商贾之事”。

——摘编自郭学信、张素英《宋代商品经济发展特征及原因析论》

材料三:清朝康熙、乾隆时期,农业、手工业和商业的发展成为中国传统社会经济发展的高峰。在农业方面,人口数量、耕地面积和粮食产量均超出以往任何一个时期,高产作物如水稻、玉米、甘薯等得到推广,经济作物种植的面积增加。清代手工业的发展也超过前代,民营手工业迅速发展,在交通便利的地方形成了一些以手工业为主的城镇。城市经济发展到了一个新的水平,在部分大城市中已经形成了区域性的商业中心。在江浙一带已经有了棉布业市镇、粮食业市镇、盐业市镇、渔业市镇、交通业市镇、刺绣业市镇。

(1)材料一中是唐朝时期先进生产工具,它的名称是什么 (3分)

(2)根据材料二,说明宋代商人社会地位发生了什么变化 (3分)结合所学知识,举出一例说明宋代商品经济划时代:发展”的表现。(3分)

(3)根据材料三,概括两条清朝前期经济发展的表现。 (6分)

22.我国是统一的多民族国家,民族团结、国家统一是我国历史发展的主流。阅读下列材料,回答问题。 (17分)

材料一:唐朝统治者大多采取开明的民族政策,下图为唐蕃关系示意图。

材料二:元朝时,来自中亚、西亚的人移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等人,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融……

材料三:17世纪,新疆天山北路的蒙古族准噶尔部首领噶尔丹在俄国的唆使下,大搞分裂,发动叛乱。康熙皇帝三次率军亲征,大败噶尔丹。18世纪,回部上层贵族大、小和卓发动叛乱,残暴搜刮各族人民,激起人民的强烈不满。乾隆皇帝调兵讨伐,在维吾尔等族人民的支持下,平定了分裂祖国的叛乱。

(1)根据材料一分析,唐朝和吐蕃之间友好交往的主要形式是什么 (6分)材料二反映元朝时期通过迁徙杂居形成了新的民族,该民族是指哪个民族的前身 (3分)

(2)根据材料三并结合所学知识,分析噶尔丹与大、小和卓分裂阴谋不能得逞的主要原因是什么。(3分)为加强对新疆地区的管辖,清政府设置了什么机构(或官职) (3分)

(3)根据上述材料,总结我国古代为维护民族团结和国家统一所采取的措施。(2分)

23.中国古代科技曾长期处于世界领先地位且影响深远,明朝以后才逐渐落后于西方。今天的中国在科技方面取得了巨大成就,时代呼唤着科技进一步创新发展。阅读下列材料,回答问题。 (18分)

材料一:17世纪英国著名的哲学家培根在他的著作《新工具》中写道: “举世皆知的印刷术、火药和磁石,人类的世界因为这三种发明而为之改观。首先是在学术上,其次在战争中,最后是在航行方面,而由此又引出了不计其数的变化。由此,人类的文明也得到了极大的发展。”

材料二: (科学革命和工业革命没有在中国发生)这一“李约瑟之谜”的根本原因在于,中国古代科举考试的课程设置,没有能够以数学和可控实验为主,而是以四书五经为主,结果科学革命无以发生,中国的前现代生产经验试错型技术进步方式,也就无法转化为以科学实验为理论基础的现代技术进步方式。技术进步的停滞,最终导致了中国与西方的差距不断拉大。

——林毅夫《李约瑟之谜与中国的兴衰》

材料三:不能总是用别人的昨天来装扮自己的明天。不能总是指望依赖他人的科技成果来提高自己的科技水平,更不能做其他国家的技术附庸,永远跟在别人的后面亦步亦趋。我们没有别的选择,非走自主创新道路不可。要坚持“引进来”和“走出去”相结合,积极融入全球创新网络,全面提高我国科技创新的国际合作水平。实施创新驱动发展战略,就是要推动以科技创新为核心的全面创新……推动经济持续健康发展。

————《习近平关于科技创新论述摘编》

(1)材料一中“战争”、 “航行”分别指向四大发明中哪两项发明 (6分)

(2)根据材料二,指出作者认为中国“技术进步的停滞”的根本原因。 (3分)结合所学知识,分别从明清时期政治制度的特点、对外关系政策两方面,分析中国逐渐落后于西方的主要原因。(6分)

(3)根据材料三,你认为我国如何实现科技进步和创新发展。(3分)

参考答案

1-5 BDACB 6-10 CCDAD 11-15 DACBB 16-20 DAACC

21.(1)筒车

(2)变化:商人地位提高(士人参与商业)。表现举例:交子(或市坊界限打破/海外贸易发展)

(3)农业生产的恢复和发展;手工业和商业的繁荣;人口增长;

21.(1)和亲、会盟;回族

(2)主要原因:叛乱行为危害百姓安宁,不得民心;清朝统治者(康熙帝、乾隆帝)坚决反对分裂,积极平叛。 机构:伊犁将军。

(4)完善政治制度;促进民族交融;强化边疆治理

22.(1)火药和指南针

(2)根本原因:科举制度以四书五经为主要内容,忽视数学和实验科学。

分析明清以后中国逐渐落后于西方的主要原因:

政治制度:君主专制中央集权制度空前强化,抑制科技创新活力;

对外政策:闭关锁国阻碍中外科技交流。

(3)①深化科技体制改革,加大研发投入;

②实施创新驱动发展战略,培育高端人才;

③扩大国际科技合作,融入全球创新体系。

七年级历史试卷

注意事项:1.本试卷共6页,总分100分,其中试题95分,卷面分5分,考试时间60分钟。

2.答题前,考生务必将姓名、准考证号填写在试卷和答题卡相应位置上。

3.答选择题时,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.本试卷为闭卷考试,考生须独立完成答卷,不得讨论,不得传抄。

5.考试结束后,将答题卡交回。

一、选择题(本大题共20个小题,1-15小题每题2分,16-20小题每题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.如今我们在城市中常能看到各种运河景观带,而在古代,有一条运河对南北经济交流起到了巨大作用。 “尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”这是古人在评价

A.灵渠 B.隋朝大运河 C.通惠河 D.会通河

2.唐太宗认为“为君之道,必须先存百姓”;武则天劝农桑,薄敛赋,省力役;唐玄宗在位前期选用贤才,兴利除弊。材料主要说明唐朝

A.农业的持续发展 B.统治者爱惜民力

C.统治者选贤任能 D.繁荣兴盛的原因

3.五代十国时期,真正敌对的政权是个别,绝大多数政权奉中原王朝正朔,称臣纳贡。在某种程度上,这就减少了进一步分裂的因素,相反增加了促进国家统一的因素。材料反映了

A.五代十国时期蕴含着统一的趋势 B.五代十国时期国家完成统一

C.藩镇割据导致五代十国局面出现 D.北方战乱而南方相对稳定

4.在一些少数民族聚居地区,我们能看到很多体现民族交融的文化元素。青海日月山的得名源于唐朝时期一事件,此事件促进了吐蕃经济和社会发展,增进了唐蕃的友好关系。这个事件是

A.张骞出使西域 B.玄奘西行

C.文成公主入藏 D.鉴真东渡

5.诗歌创作在唐朝进入了黄金时代。盛唐时,诗风开朗奔放、刚健清新;中唐时,诗风平实浅近,讽喻诗作大量涌现;而晚唐时,诗风凝重浓郁、有时凄婉悲怆。这反映出

A.唐诗代表了中国文化最高水平 B.社会变迁影响诗歌风格

C.文学作品能直接反映王朝更替 D.诗人喜好决定唐诗主题

6.数据统计表中往往蕴含着丰富的历史信息。下表反映了北宋时期枢密院(中央机构,总揽全国军务)长官的出身情况。这种现象

职位 文职出身(人) 武职出身(人) 共计(人)

枢密院正职 54 18 72

枢密院副职 108 21 129

A.有利于提高政府行政效率 B.削弱了宰相的权力

C.源于崇文抑武的方针 D.促使藩镇割据形成

7.北宋中期,政府官俸和军费开支浩大,财政入不敷出,到英宗治平二年(1065年),财政赤字更达到上千万缗(mín,穿钱的绳子。亦指成串的钱,一千文为一缗。)。王安石实施变法后,熙宁、元丰年间出现了“中外府库,无不充衍,小邑所积钱米,亦不减二十万”的盛况。这表明王安石变法

A.提升了宋朝军事实力 B.增加了政府财政收入

C.强化了中央集权统治 D.促进了经济重心南移

8.根据考古成果,东起日本,南到印尼,西到东非,甚至在非洲内陆的津巴布韦都有宋代瓷器的发现 北宋初年,广州的市舶收入只是占了国家财政收人的2%,到了南宋初年则占据了全国财政收入的20%,由此可知,宋代

A.手工技术高超 B.商品种类丰富

C.财政收入增加 D.海外贸易繁荣

9.陆游有诗“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”。诗中的“大散关”是南宋政权的边界,与之相关的史实是

A.宋金和议 B.唐蕃会盟 C.宋夏和约 D.澶渊之盟

10.铁木真于1206年统一蒙古草原,建立蒙古政权。1271年,忽必烈取《易经》中“大哉乾元”之意,定国号为“大元”,寄托美好寓意的同时,更是为了传承汉唐正统。据此可知,忽必烈意在

A.实行民族平等政策 B.促进经济发展

C.加强边疆地区管辖 D.强化国家认同

11.这是中国行政制度的一大变革,对后世影响巨大。“省”作为地方一级行政区的名称,一直沿用至今。这一制度使军政大权集中,提高了行政效率。此制度为

A.分封制 B.郡县制 C.刺史制 D.行省制

12.英国学者李约瑟博士评价说:“东方航海家的中国人从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存,虽然以恩人自居,他们全副武装,却从不征服异族,也不建立要塞。”据此可知,郑和下西洋

A.传达了和平友善的中国精神 B.体现了朝贡体制的优越性

C.推动了当地商品经济的发展 D.扩大了中国对外交往范围

13.1558年,倭寇攻掠福建长乐城,城崩二十余丈,居民数千“少壮守阵,老稚妇女运砖石”,终于击退倭寇。这一史实说明

A.解除了东南沿海倭患 B.戚继光发动人民抗倭

C.抗倭得到人民的支持 D.人民起义抗倭反明

14.1662年,郑成功收复了被荷兰侵略者占据了38年的台湾;1683年,康熙年间,清政府打败郑氏军队,台湾归入清朝的版图;1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。以上史实的共同作用是

A.促进了多民族大交融 B.巩固了统一多民族国家

C.强化了闭关政策 D.完全实现了明朝对全国统治

15.胡寄窗的《中国经济思想史》中写道: “秦以后中国的文化曾遭受三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的罢黜百家,又一次是明初的科举制度。”明初的科举制度之所以成为中国文化的“厄运”,原因是

A.选官看重门第 B.禁锢人们思想

C.进土地位提高 D.注重考查诗赋

16.清朝后期规定: “如有打造五百石以上桅式船只出海者,不论官兵民人,俱发边卫充军。”材料表明清政府

A.禁止官员出海经商 B.断绝中外贸易往来

C.厉行重农抑商政策 D.严格限制对外贸易

17.传统节日习俗是中华文化的重要组成部分,是历史长期积淀的结果,在诗词作品中广为出现。明代边贡的《午日观竞渡》中“屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留”描绘的传统节日是

A.端午节 B.清明节 C.春节 D.中秋节

18.珍藏于北京故宫博物院的唐青釉凤首龙柄壶,纹饰取材丰富,有流行于希腊的莨苕纹样、波斯的联珠纹样,还有印度舞人和象征佛教的莲花,以及中国传统的吉祥物龙凤。多样的装饰折射出唐朝

A.兼容并包 B.经济繁荣

C.民族和睦 D.边疆巩固

19.明太祖时废丞相,撤中书省,权分六部; 明成祖时建立内阁;清雍正时设军机处,军机大臣只能跪受笔录。这反映出明清时期

A.君相矛盾并未解决 B.中央机构已经完善

C.君主专制不断强化 D.政务处理效率提高

20.京剧起源于清代乾隆年间, “四大徽班”进京演出。后来,徽调因为吸收了汉调、昆曲、秦腔等地方戏的优点,加以创造和改进,最终在道光年间形成新的剧种———“皮黄戏”,后来被称为“京戏”或“京剧”。材料主要说明京剧

A.形成得益于政府的支持 B.是传统文化中的“国粹”

C.是多剧种的融合和创新 D.在道光年间走向了国际

二、非选择题(本大题共3个小题,21题15分,22题17分,23题18分,卷面分5分,共55分。请认真阅读、清晰书写、准确作答。 )

21.阅读下列材料,回答问题。 (15分)

材料一:

材料二:宋朝商品经济呈现出划时代的历史发展,商人及其从事的商业活动逐渐得到人们的认同, “农不若工,工不若贾(gǔ,旧指商人)”的观念因此流行起来,越来越多的人参与经商活动,甚至有士人“捐弃笔砚,为商贾之事”。

——摘编自郭学信、张素英《宋代商品经济发展特征及原因析论》

材料三:清朝康熙、乾隆时期,农业、手工业和商业的发展成为中国传统社会经济发展的高峰。在农业方面,人口数量、耕地面积和粮食产量均超出以往任何一个时期,高产作物如水稻、玉米、甘薯等得到推广,经济作物种植的面积增加。清代手工业的发展也超过前代,民营手工业迅速发展,在交通便利的地方形成了一些以手工业为主的城镇。城市经济发展到了一个新的水平,在部分大城市中已经形成了区域性的商业中心。在江浙一带已经有了棉布业市镇、粮食业市镇、盐业市镇、渔业市镇、交通业市镇、刺绣业市镇。

(1)材料一中是唐朝时期先进生产工具,它的名称是什么 (3分)

(2)根据材料二,说明宋代商人社会地位发生了什么变化 (3分)结合所学知识,举出一例说明宋代商品经济划时代:发展”的表现。(3分)

(3)根据材料三,概括两条清朝前期经济发展的表现。 (6分)

22.我国是统一的多民族国家,民族团结、国家统一是我国历史发展的主流。阅读下列材料,回答问题。 (17分)

材料一:唐朝统治者大多采取开明的民族政策,下图为唐蕃关系示意图。

材料二:元朝时,来自中亚、西亚的人移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等人,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融……

材料三:17世纪,新疆天山北路的蒙古族准噶尔部首领噶尔丹在俄国的唆使下,大搞分裂,发动叛乱。康熙皇帝三次率军亲征,大败噶尔丹。18世纪,回部上层贵族大、小和卓发动叛乱,残暴搜刮各族人民,激起人民的强烈不满。乾隆皇帝调兵讨伐,在维吾尔等族人民的支持下,平定了分裂祖国的叛乱。

(1)根据材料一分析,唐朝和吐蕃之间友好交往的主要形式是什么 (6分)材料二反映元朝时期通过迁徙杂居形成了新的民族,该民族是指哪个民族的前身 (3分)

(2)根据材料三并结合所学知识,分析噶尔丹与大、小和卓分裂阴谋不能得逞的主要原因是什么。(3分)为加强对新疆地区的管辖,清政府设置了什么机构(或官职) (3分)

(3)根据上述材料,总结我国古代为维护民族团结和国家统一所采取的措施。(2分)

23.中国古代科技曾长期处于世界领先地位且影响深远,明朝以后才逐渐落后于西方。今天的中国在科技方面取得了巨大成就,时代呼唤着科技进一步创新发展。阅读下列材料,回答问题。 (18分)

材料一:17世纪英国著名的哲学家培根在他的著作《新工具》中写道: “举世皆知的印刷术、火药和磁石,人类的世界因为这三种发明而为之改观。首先是在学术上,其次在战争中,最后是在航行方面,而由此又引出了不计其数的变化。由此,人类的文明也得到了极大的发展。”

材料二: (科学革命和工业革命没有在中国发生)这一“李约瑟之谜”的根本原因在于,中国古代科举考试的课程设置,没有能够以数学和可控实验为主,而是以四书五经为主,结果科学革命无以发生,中国的前现代生产经验试错型技术进步方式,也就无法转化为以科学实验为理论基础的现代技术进步方式。技术进步的停滞,最终导致了中国与西方的差距不断拉大。

——林毅夫《李约瑟之谜与中国的兴衰》

材料三:不能总是用别人的昨天来装扮自己的明天。不能总是指望依赖他人的科技成果来提高自己的科技水平,更不能做其他国家的技术附庸,永远跟在别人的后面亦步亦趋。我们没有别的选择,非走自主创新道路不可。要坚持“引进来”和“走出去”相结合,积极融入全球创新网络,全面提高我国科技创新的国际合作水平。实施创新驱动发展战略,就是要推动以科技创新为核心的全面创新……推动经济持续健康发展。

————《习近平关于科技创新论述摘编》

(1)材料一中“战争”、 “航行”分别指向四大发明中哪两项发明 (6分)

(2)根据材料二,指出作者认为中国“技术进步的停滞”的根本原因。 (3分)结合所学知识,分别从明清时期政治制度的特点、对外关系政策两方面,分析中国逐渐落后于西方的主要原因。(6分)

(3)根据材料三,你认为我国如何实现科技进步和创新发展。(3分)

参考答案

1-5 BDACB 6-10 CCDAD 11-15 DACBB 16-20 DAACC

21.(1)筒车

(2)变化:商人地位提高(士人参与商业)。表现举例:交子(或市坊界限打破/海外贸易发展)

(3)农业生产的恢复和发展;手工业和商业的繁荣;人口增长;

21.(1)和亲、会盟;回族

(2)主要原因:叛乱行为危害百姓安宁,不得民心;清朝统治者(康熙帝、乾隆帝)坚决反对分裂,积极平叛。 机构:伊犁将军。

(4)完善政治制度;促进民族交融;强化边疆治理

22.(1)火药和指南针

(2)根本原因:科举制度以四书五经为主要内容,忽视数学和实验科学。

分析明清以后中国逐渐落后于西方的主要原因:

政治制度:君主专制中央集权制度空前强化,抑制科技创新活力;

对外政策:闭关锁国阻碍中外科技交流。

(3)①深化科技体制改革,加大研发投入;

②实施创新驱动发展战略,培育高端人才;

③扩大国际科技合作,融入全球创新体系。

同课章节目录