1. 小石城山记 课件 (9)

图片预览

文档简介

课件34张PPT。小石城山记柳宗元 学习目标

一、知识与能力:

1、积累文学常识,整理常见实词 “已”“类”“及”“诚”和虚词“以”“而”的用法。

2、读懂文意,理解小石城山景观的特点。品悟融情于景、言志载道的艺术风格。

二、过程与方法:

反复诵读,合作探究

三、情感态度与价值观:

领悟作者身遭贬谪的愤懑之情及对个人信念的坚守之志,学习其积极的人生态度。 逾( )垠( )睥睨( )

窥( )数( )偃仰( )

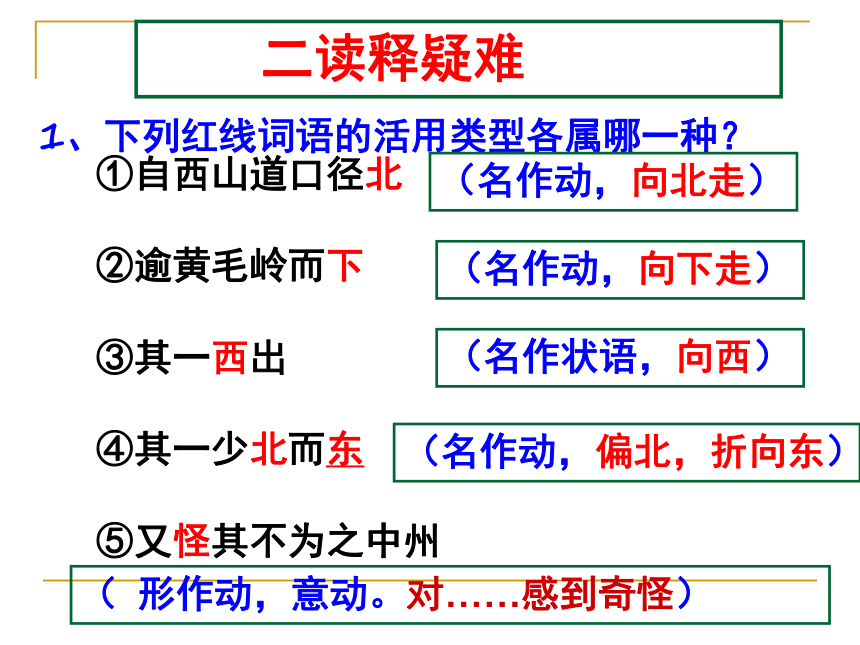

傥( )狄( ) yúyínPì nìkuīcùyǎntǎngdí◆环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚。其疏数偃仰,类智者所施设也 ◆神者傥不宜如是,则其果无乎?或曰:以慰夫贤而辱于此者 一读读流畅1、下列红线词语的活用类型各属哪一种? 二读释疑难①自西山道口径北

②逾黄毛岭而下

③其一西出

④其一少北而东

⑤又怪其不为之中州(名作动,向北走)(名作动,向下走)(名作状语,向西)(名作动,偏北,折向东)( 形作动,意动。对……感到奇怪) 二读释疑难2、下列词语的原义是什么?①其上为睥睨

②不过四十丈古:通“ ”,城墙上的女墙。

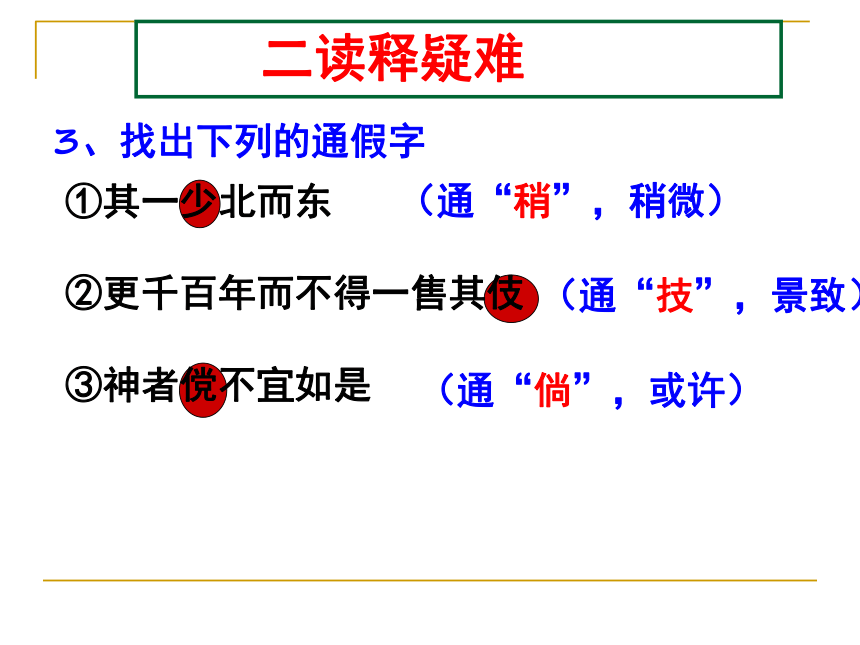

今:斜着眼睛看,形容傲慢。古:不超过。 今:只。 二读释疑难3、找出下列的通假字①其一少北而东

②更千百年而不得一售其伎

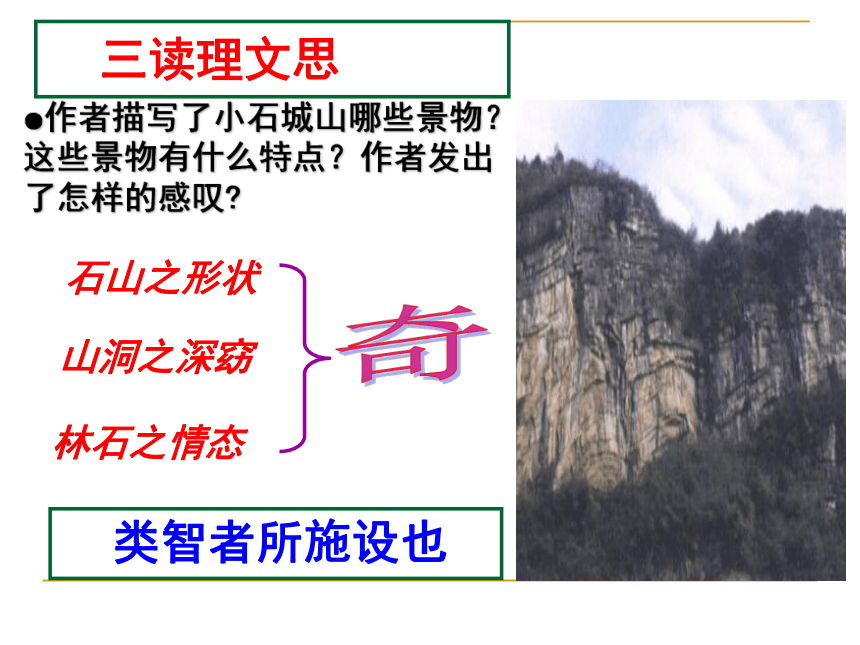

③神者傥不宜如是(通“稍”,稍微)(通“技”,景致)(通“倘”,或许)4、翻译难句①以慰夫贤而辱于此者译:用来安慰那些贤能却被屈贬在这儿的人。②其响之激越,良久乃已译:那洪亮的声音,过了很久才消逝。 (被动句)(定语后置句)③更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。译:经历了千百年而不被人欣赏它的美妙景致,这实在是劳而无功啊。 被动句,判断句 三读理文思●作者描写了小石城山哪些景物?这些景物有什么特点?作者发出了怎样的感叹?

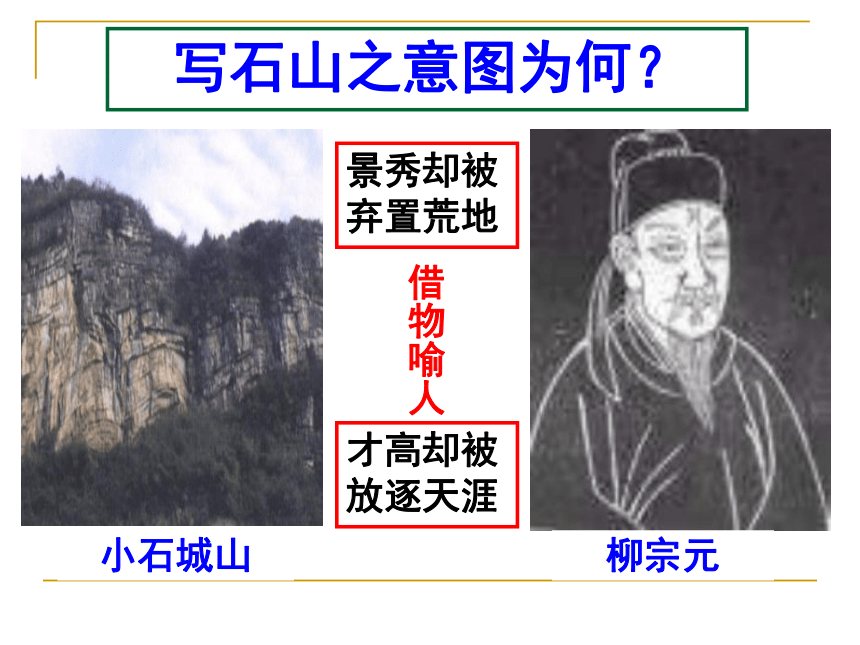

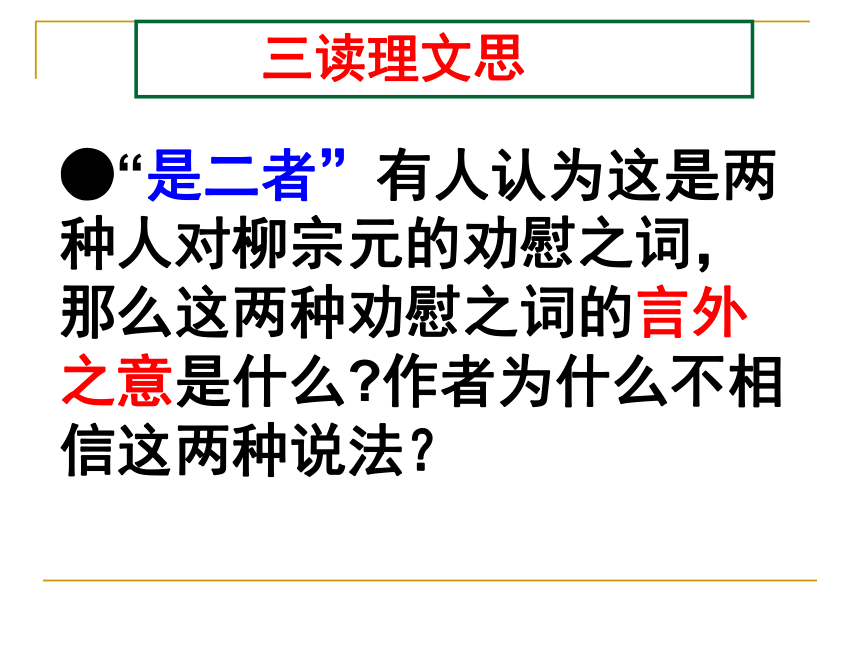

石山之形状山洞之深窈林石之情态奇 类智者所施设也●小石山的景色,引发了作者对 “造物者之有无”问题的探讨,作者最后是信其有,还是信其无?为什么? 三读理文思品读第二段:议论:造物者之有无?久疑 诚有果无乎?其疏数偃仰, 类智者所施设也不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用怪愤小石城山柳宗元 写石山之意图为何?景秀却被弃置荒地才高却被放逐天涯 借物喻人 三读理文思●“是二者”有人认为这是两种人对柳宗元的劝慰之词,那么这两种劝慰之词的言外之意是什么?作者为什么不相信这两种说法?探讨:“是二者,余未信之”以慰夫贤而辱于此者。

其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。欣赏山水,

安于现状永州本少人才,

甘于平庸想摆脱现状不甘平庸,要施展抱负明代著名文论家茅坤: “借石之瑰玮,以吐胸中之气。” 在古人的山水游记中,山光水色,花草树木并不是简单的自然风物的呈现,也不仅是抒情的对象。它们还是作者志向、理想的寄托之物,隐含之所。文人们将自己的人生态度,人生志向,寄寓于自然景物当中,表面写景,实为言志,所以自然山水也是人文山水。 课文小结 从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄邃以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者,吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。 小石潭记 抒发了作者贬官失意后的孤凄之情 ◆课后作业:

1、归纳本课的文言知识

2、阅读《始得西山宴游记》,加深感悟柳宗元山水游记的风格。

反馈练习1、下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A、逾黄茅岭而下 (越过)

B、其一少北而东(东面)

C、神者傥不宜如是(同“倘”,或者)

D、又怪其不为之中州(中原)转向东面2.下列加点的词意思相同的一组是

A.其疏数偃仰

范增数目项王

B.愈以为诚有

愿陛下矜悯愚诚

C.类智者所施设也

何竟日默默在此,大类女郎也

D.而列是夷

陈力就列,不能者止 像 密/多次 确实/心愿 安置/就职3、下列加点的词用法和意义与例句相同的一项是( )

(1)例句:臂非加长也,而见者远

A、土断而川分

B、不为伟人,而独为是物

C、吾尝终日而思矣

D、(樊哙)拔剑切而啖之表转折,但表并列,不译表修饰,地表承接,不译3、下列加点的词用法和意义与例句相同的一项是( )

(2)例句:至于幽暗错惑而无物以相之

A、投以小石,洞然有水声

B、以慰夫贤而辱于此者

C、以其求思之深而无不在矣

D、夫夷以近,则游者众连词,表目的,用来介词,用,将连词,因为表并列,又3、下列加点的词用法和意义与例句相同的一项是( )

(3)例句:蚓无爪牙之利,筋骨之强

A、其响之激越,良久乃已

B、句读之不知,惑之不解

C、其上为睥睨、梁俪之形

D、项伯乃夜驰之沛公军助词,定后标志助词,宾前标志助词,的动词,到4.找出下列句中含意动用法的一句?

A、无土壤而生嘉树美箭

B、益奇而坚

C、又怪其不为之中州

D、是故劳而无用?形作动,意动用法

对……感到奇怪5、下列不属于描写小石城奇貌的一句是

A、其上为睥睨,梁 之形

B、其旁出堡坞,有若门焉,窥之正黑

C、无土壤而生嘉树美箭?

D、其一少北而东,不过四十丈,土断而川分 《始得西山宴游记》 自从我成了被贬受辱的人,居住在这个州里,经常惊恐不安。在那空闲的时候,就缓步地行走,漫无目的地游历,天天与我的朋友上高山,入深林,走遍迂回曲折的溪流。凡是有幽泉怪石的地方,无论多远没有不到的;一到就拨开茅草坐下,倒出壶里的酒来尽情喝醉;醉了就互相枕着睡觉,睡着了作起梦来,心中想到哪里,梦也做到那里;醒来后即起来,起来后即回家。以为凡是这个州的山水有奇异姿态的,都为我所拥有、欣赏了,但未曾知道西山的怪异独特。 (单调乏味的生活及苦闷抑郁的内心感受) (偶识西山之喜,急切攀登的经过)今年九月二十八日,因为坐在法华西

亭,瞭望西山,才开始指点着它并称道

它的奇异。于是令仆人,渡过湘江,沿着

染溪,砍伐丛生的草木,焚烧茂密的茅

草,直至山的最高处才停止。然后,我们

攀援着登上山去,伸开两腿坐下,观赏风

景,只见所有几州的土地,都在自己的坐垫下面。

它们的高高下下的形势,山峰高耸,山谷凹陷,有的象小土堆,有的象洞穴;千里内外的近在眼前,种种景物聚集、缩拢在一块,没有能够逃离、隐藏在视线之外的;青山白水互相缠绕,视野之外的景物与高天相连,向四面眺望都是一样。然后知道这座山的卓然耸立,不与小丘同类。心神无穷无尽地与天地间的大气融合,没有谁知道它们的边界;无边无际,与大自然游玩,不知道它们的尽头。(描写西山“怪特”:形势高峻,气象阔大。从高峻的西山中感受到卓尔不群的人格之美 )拿起酒杯来倒满酒,喝醉得身子倾倒,不知道太阳落山了。昏暗的晚色,从远处来临,来了就什么也看不见了,但还不想回家。心神凝住了,形体消散了,与万物暗暗地融合为一体。然后才知道我以前的游览不能算做游览,真正的游览从这一次才开始。所以为这次游览写了篇文章作为记述。

(与伙伴宴饮同乐,与自然融合一体)1.下列各句中加点词的解释不正确的一项是 A. 幽泉怪石,无远不到(无论)

B、到则披草而坐(披上)

C、意有所极,梦亦同趣(同“趋”,往)

D、穷山之高而止(走到尽头)(拔开)2、下列加点的词意义与用法相同的一项是

A、日与其徒上高山

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

B、醉则更相枕以卧

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉

C、觉而起,起而归

悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯

D、洋洋乎与造物者游

生乎吾前,其闻道也固先乎吾 (我的/自己)(表承接,就/表转折,却)(表承接,就/表因果,因而)(形容词词尾,……的样子/介词,在)3、选出翻译有误的一项( ) A、萦青缭白,外与天际,四望如一。

译:青山连绵,白云缭绕,与天相接,四望浑然一体。 B、然后知是山之特立,不与培塿为类。 译:看到这些,我才感到这矗立的西山特别雄伟,与一般的小土堆不是一类。 C、心凝形释,与万化冥合。

译:我的心像凝固了,形体像消散了,我与万物融为一体。 D、故为之文以志 。

译:所以写了这篇文章来表达我的志向。 (记载,记叙)4、理解分析:

①西山的哪一点吸引了作者,以至于披荆斩棘,不顾劳顿,孜孜以求?

②作者为什么说“游于是乎始”? 是其“特立”的特点。

“岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭白,外与天际,四望如一。然后知是山之特立,不与培塿为类,悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。”因为游此山可以让自己“心凝形释,与万化冥合” 余秋雨先生曾经在《文化苦旅》中提到“贬官文化”一词。“中国文化中极其夺目的一个部分可称之为‘贬官文化’。随之而来,许多文化遗迹也就是贬官行迹。贬官失了宠,摔了跤,孤零零的,悲剧意识也就爬上了心头;贬到了外头,这里走走,那里看看,只好与山水亲热。这一来,文章有了,诗词也有了,而且往往写得不坏。”

所以有人认为如果柳宗元不被贬到永州,就不会有“永州八记”的问世。你认同这个法吗?课外探究“贬官文化”

一、知识与能力:

1、积累文学常识,整理常见实词 “已”“类”“及”“诚”和虚词“以”“而”的用法。

2、读懂文意,理解小石城山景观的特点。品悟融情于景、言志载道的艺术风格。

二、过程与方法:

反复诵读,合作探究

三、情感态度与价值观:

领悟作者身遭贬谪的愤懑之情及对个人信念的坚守之志,学习其积极的人生态度。 逾( )垠( )睥睨( )

窥( )数( )偃仰( )

傥( )狄( ) yúyínPì nìkuīcùyǎntǎngdí◆环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚。其疏数偃仰,类智者所施设也 ◆神者傥不宜如是,则其果无乎?或曰:以慰夫贤而辱于此者 一读读流畅1、下列红线词语的活用类型各属哪一种? 二读释疑难①自西山道口径北

②逾黄毛岭而下

③其一西出

④其一少北而东

⑤又怪其不为之中州(名作动,向北走)(名作动,向下走)(名作状语,向西)(名作动,偏北,折向东)( 形作动,意动。对……感到奇怪) 二读释疑难2、下列词语的原义是什么?①其上为睥睨

②不过四十丈古:通“ ”,城墙上的女墙。

今:斜着眼睛看,形容傲慢。古:不超过。 今:只。 二读释疑难3、找出下列的通假字①其一少北而东

②更千百年而不得一售其伎

③神者傥不宜如是(通“稍”,稍微)(通“技”,景致)(通“倘”,或许)4、翻译难句①以慰夫贤而辱于此者译:用来安慰那些贤能却被屈贬在这儿的人。②其响之激越,良久乃已译:那洪亮的声音,过了很久才消逝。 (被动句)(定语后置句)③更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。译:经历了千百年而不被人欣赏它的美妙景致,这实在是劳而无功啊。 被动句,判断句 三读理文思●作者描写了小石城山哪些景物?这些景物有什么特点?作者发出了怎样的感叹?

石山之形状山洞之深窈林石之情态奇 类智者所施设也●小石山的景色,引发了作者对 “造物者之有无”问题的探讨,作者最后是信其有,还是信其无?为什么? 三读理文思品读第二段:议论:造物者之有无?久疑 诚有果无乎?其疏数偃仰, 类智者所施设也不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用怪愤小石城山柳宗元 写石山之意图为何?景秀却被弃置荒地才高却被放逐天涯 借物喻人 三读理文思●“是二者”有人认为这是两种人对柳宗元的劝慰之词,那么这两种劝慰之词的言外之意是什么?作者为什么不相信这两种说法?探讨:“是二者,余未信之”以慰夫贤而辱于此者。

其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。欣赏山水,

安于现状永州本少人才,

甘于平庸想摆脱现状不甘平庸,要施展抱负明代著名文论家茅坤: “借石之瑰玮,以吐胸中之气。” 在古人的山水游记中,山光水色,花草树木并不是简单的自然风物的呈现,也不仅是抒情的对象。它们还是作者志向、理想的寄托之物,隐含之所。文人们将自己的人生态度,人生志向,寄寓于自然景物当中,表面写景,实为言志,所以自然山水也是人文山水。 课文小结 从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄邃以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者,吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。 小石潭记 抒发了作者贬官失意后的孤凄之情 ◆课后作业:

1、归纳本课的文言知识

2、阅读《始得西山宴游记》,加深感悟柳宗元山水游记的风格。

反馈练习1、下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A、逾黄茅岭而下 (越过)

B、其一少北而东(东面)

C、神者傥不宜如是(同“倘”,或者)

D、又怪其不为之中州(中原)转向东面2.下列加点的词意思相同的一组是

A.其疏数偃仰

范增数目项王

B.愈以为诚有

愿陛下矜悯愚诚

C.类智者所施设也

何竟日默默在此,大类女郎也

D.而列是夷

陈力就列,不能者止 像 密/多次 确实/心愿 安置/就职3、下列加点的词用法和意义与例句相同的一项是( )

(1)例句:臂非加长也,而见者远

A、土断而川分

B、不为伟人,而独为是物

C、吾尝终日而思矣

D、(樊哙)拔剑切而啖之表转折,但表并列,不译表修饰,地表承接,不译3、下列加点的词用法和意义与例句相同的一项是( )

(2)例句:至于幽暗错惑而无物以相之

A、投以小石,洞然有水声

B、以慰夫贤而辱于此者

C、以其求思之深而无不在矣

D、夫夷以近,则游者众连词,表目的,用来介词,用,将连词,因为表并列,又3、下列加点的词用法和意义与例句相同的一项是( )

(3)例句:蚓无爪牙之利,筋骨之强

A、其响之激越,良久乃已

B、句读之不知,惑之不解

C、其上为睥睨、梁俪之形

D、项伯乃夜驰之沛公军助词,定后标志助词,宾前标志助词,的动词,到4.找出下列句中含意动用法的一句?

A、无土壤而生嘉树美箭

B、益奇而坚

C、又怪其不为之中州

D、是故劳而无用?形作动,意动用法

对……感到奇怪5、下列不属于描写小石城奇貌的一句是

A、其上为睥睨,梁 之形

B、其旁出堡坞,有若门焉,窥之正黑

C、无土壤而生嘉树美箭?

D、其一少北而东,不过四十丈,土断而川分 《始得西山宴游记》 自从我成了被贬受辱的人,居住在这个州里,经常惊恐不安。在那空闲的时候,就缓步地行走,漫无目的地游历,天天与我的朋友上高山,入深林,走遍迂回曲折的溪流。凡是有幽泉怪石的地方,无论多远没有不到的;一到就拨开茅草坐下,倒出壶里的酒来尽情喝醉;醉了就互相枕着睡觉,睡着了作起梦来,心中想到哪里,梦也做到那里;醒来后即起来,起来后即回家。以为凡是这个州的山水有奇异姿态的,都为我所拥有、欣赏了,但未曾知道西山的怪异独特。 (单调乏味的生活及苦闷抑郁的内心感受) (偶识西山之喜,急切攀登的经过)今年九月二十八日,因为坐在法华西

亭,瞭望西山,才开始指点着它并称道

它的奇异。于是令仆人,渡过湘江,沿着

染溪,砍伐丛生的草木,焚烧茂密的茅

草,直至山的最高处才停止。然后,我们

攀援着登上山去,伸开两腿坐下,观赏风

景,只见所有几州的土地,都在自己的坐垫下面。

它们的高高下下的形势,山峰高耸,山谷凹陷,有的象小土堆,有的象洞穴;千里内外的近在眼前,种种景物聚集、缩拢在一块,没有能够逃离、隐藏在视线之外的;青山白水互相缠绕,视野之外的景物与高天相连,向四面眺望都是一样。然后知道这座山的卓然耸立,不与小丘同类。心神无穷无尽地与天地间的大气融合,没有谁知道它们的边界;无边无际,与大自然游玩,不知道它们的尽头。(描写西山“怪特”:形势高峻,气象阔大。从高峻的西山中感受到卓尔不群的人格之美 )拿起酒杯来倒满酒,喝醉得身子倾倒,不知道太阳落山了。昏暗的晚色,从远处来临,来了就什么也看不见了,但还不想回家。心神凝住了,形体消散了,与万物暗暗地融合为一体。然后才知道我以前的游览不能算做游览,真正的游览从这一次才开始。所以为这次游览写了篇文章作为记述。

(与伙伴宴饮同乐,与自然融合一体)1.下列各句中加点词的解释不正确的一项是 A. 幽泉怪石,无远不到(无论)

B、到则披草而坐(披上)

C、意有所极,梦亦同趣(同“趋”,往)

D、穷山之高而止(走到尽头)(拔开)2、下列加点的词意义与用法相同的一项是

A、日与其徒上高山

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

B、醉则更相枕以卧

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉

C、觉而起,起而归

悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯

D、洋洋乎与造物者游

生乎吾前,其闻道也固先乎吾 (我的/自己)(表承接,就/表转折,却)(表承接,就/表因果,因而)(形容词词尾,……的样子/介词,在)3、选出翻译有误的一项( ) A、萦青缭白,外与天际,四望如一。

译:青山连绵,白云缭绕,与天相接,四望浑然一体。 B、然后知是山之特立,不与培塿为类。 译:看到这些,我才感到这矗立的西山特别雄伟,与一般的小土堆不是一类。 C、心凝形释,与万化冥合。

译:我的心像凝固了,形体像消散了,我与万物融为一体。 D、故为之文以志 。

译:所以写了这篇文章来表达我的志向。 (记载,记叙)4、理解分析:

①西山的哪一点吸引了作者,以至于披荆斩棘,不顾劳顿,孜孜以求?

②作者为什么说“游于是乎始”? 是其“特立”的特点。

“岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭白,外与天际,四望如一。然后知是山之特立,不与培塿为类,悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。”因为游此山可以让自己“心凝形释,与万化冥合” 余秋雨先生曾经在《文化苦旅》中提到“贬官文化”一词。“中国文化中极其夺目的一个部分可称之为‘贬官文化’。随之而来,许多文化遗迹也就是贬官行迹。贬官失了宠,摔了跤,孤零零的,悲剧意识也就爬上了心头;贬到了外头,这里走走,那里看看,只好与山水亲热。这一来,文章有了,诗词也有了,而且往往写得不坏。”

所以有人认为如果柳宗元不被贬到永州,就不会有“永州八记”的问世。你认同这个法吗?课外探究“贬官文化”