2. 黄州快哉亭记 导学案

图片预览

文档简介

2.

黄州快哉亭记

导学案

整体探究

1.文章主旨是如何层层揭示出来的?

_______________________________________________

【答案】 文章由“风”自然地引出了主旨的讨论:士处于世,该抱怎样的态度呢?作者先不作正面回答,而是用排比句提出一反一正两种态度:一是假如一个人心中没有自得之乐,那么无论到什么地方,他都不会愉快;一是假如一个人心中坦然自若,不因为外界事物的影响而伤害自己的本性,那么无论到什么地方,他都不会不愉快。接着就以张梦得的具体行为来对后面一种态度作出肯定。作者认为张梦得能如此,说明他内心有过人之处,并设想即使让他住在极其简陋的用蓬草编门、破瓮做窗的屋子里,他也不会有什么不快乐的事。这既照应了前面的“何适而非快”,又为下文作铺垫。“而况乎”两句夸张地表现了张梦得居住于此的快乐,可谓极尽耳目所能取得的乐趣来使自己畅快。然后用“不然”两字反面说开去,进一步说明文章主旨。

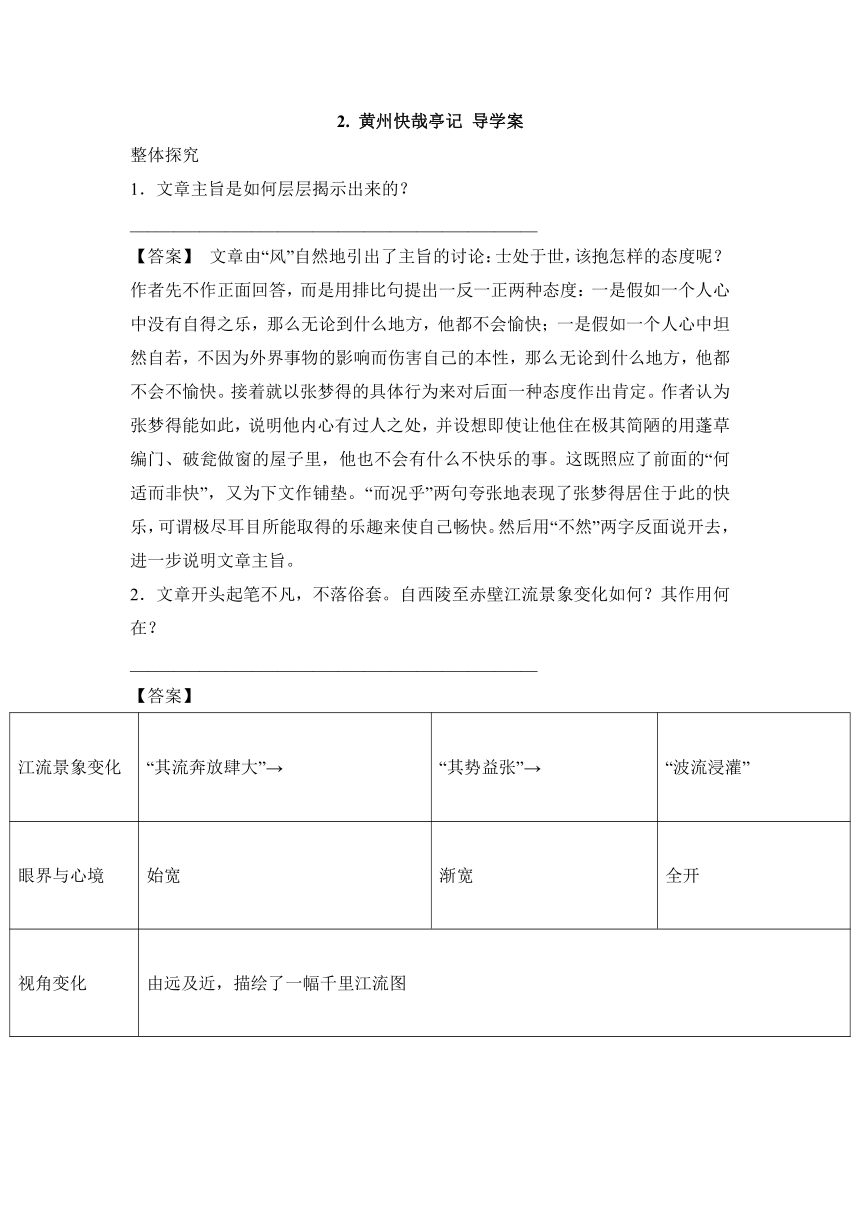

2.文章开头起笔不凡,不落俗套。自西陵至赤壁江流景象变化如何?其作用何在?

_______________________________________________

【答案】

江流景象变化

“其流奔放肆大”→

“其势益张”→

“波流浸灌”

眼界与心境

始宽

渐宽

全开

视角变化

由远及近,描绘了一幅千里江流图

作用

(1)交代“快哉亭”的地理位置(2)交代造亭目的:观赏长江流水的美景,从而引发快感。

3.文章为什么要引录宋玉的《风赋》中的故事?

_______________________________________________

【答案】 这个故事不仅交代了“快哉”两字的来历,而且还从宋玉将风分为雌雄,认为楚王的雄风是庶人不得与共的,由此生发开去,指出风没有雌雄之分,而人有遇、不遇之别,因此,同样一阵风吹在楚王身上感到“快哉”,而吹在老百姓身上就感到忧伤了,这是因各人的情况不同,和风本身无关。行文至此,自然地把话题引向了对文章主旨的讨论。

4.有人认为,古人在政治上遭遇打击后,转而寄情于山水是一种逃避行为,你同意这种说法吗?

_______________________________________________

【答案】 赞同:寄情山水,看似洒脱旷达,实则内心郁郁。他们眼中所见的山山水水,都带上了他们的感彩。他们并不能真正地抛开烦恼,只是暂且逃避罢了。

不赞同:有他们特殊的时代特色。一是他们不能掌控自己的命运,二是政治上不得志后,深受儒家思想影响的他们,很难想到走另一条人生路(如转而做个商人)。百般无奈下,转而寄情山水,是他们抛开烦恼的唯一途径了(只要言之成理即可)。

局部探究

阅读课文,完成下面的问题。

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.南合湘、沅 合:汇合

B.以览观江流之胜

胜:胜景

C.曹孟德、孙仲谋之所睥睨

睥睨:斜眼看

D.渔夫樵父之舍皆可指数

数:数出来

【解析】 睥睨:斜着眼睛看,谓伺机夺取。

【答案】 C

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是( )

A.至于赤壁之下

即其庐之西南为亭

B.波流浸灌,与海相若

若入前为寿

C.昼则舟楫出没于其前

乃设九宾礼于庭

D.以览观江流之胜

愿令得补黑衣之数,以卫王宫

【解析】 B项,若:相似/代词,你。A项,助词,的。C项,介词,在。D项,目的连词,来。

【答案】 B

3.下列各句对文章的阐述赏析,不正确的一项是( )

A.文章从亭的建造和命名写起,极力描绘渲染江景的壮观,以及观览江景、凭吊古迹的快意。

B.长江流出西陵峡以后,地势逐渐平坦,汇集了湘水、沅水、汉水、沔水后,水势进一步增大。正基于此景,张梦得先生建了快哉亭。

C.对于这个亭子,苏轼十分喜欢,不仅因为这所亭子视野开阔,能够看到方圆几十里的风景,更因为这个面临长江的亭子能给人以开阔的心情。

D.文段辞采精美,运用对偶,音韵和谐,婉约含蓄,表现作者的赏景之乐。

【解析】 “婉约含蓄”错,应是“雄放雅致”。

【答案】 D

4.将下面的语句翻译成现代汉语。(1)今乃得玩之几席之上,举目而足。

译文:_______________________________

(2)其流风遗迹,亦足以称快世俗。

译文:_____________________________

【答案】 (1)现在却能(坐在)亭中的桌椅上玩赏风光,抬眼就能饱览。

(2)他们留下来的影响和事迹,也足以让世人称快。

活学活用

综合运用多种表达方式,就自己所熟悉的景物写一段文字。(200字左右)

_______________________________________________

【参考示例】 悬崖上,夹缝中,有一朵小花。孤零零的,没有一个伴。

清风吹来,雪白的花瓣、淡黄色的花蕊连着淡绿色的细枝轻轻颤抖,像一位多愁善感的孤女在偷偷地哭泣。

小花啊,你为什么哭泣,为什么流泪?可是思念远方的亲人,还是伤心自己惨淡的身世?

不要哭泣,不要流泪。你虽没有牡丹的高贵,但你有自己的典雅;你虽没有夜来香浓郁的芬芳,但你也有淡淡的清香;你虽没有栽插在镶金边的花盆中,生长在温暖的花房里,但你扎根大地,吮吸着天地之精华,分享着万物的灵气;更重要的是,你有着自身宝贵的顽强的生命力。

课后知能检测

一、基础巩固

1.下列加点字的注音有误的一项是( )

A.肆大(sì) 倏忽(shū) 谪居(zhé) 开阖(hé)

B.瓮牗(yǒu)

洗濯(zuó)

指数(shǔ)

憔悴(cuì)

C.骇目(hài)

舟楫(jí)

骋骛(wù)

庶人(shù)

D.沟壑(hè)

飒然(sà)

衣襟(jīn)

骚人(sāo)

【解析】 “濯”读“zhuó”。

【答案】 B

2.下列各句中加点词的解释有误的一项是( )

A.窃会计之余功 窃:利用

B.其势益张

益:更加

C.不以物伤性

以:因为

D.此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者

胜:成功

【解析】 “胜”译为“经得住、能承担”。

【答案】 D

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是( )

A.①至于赤壁之下

②至于幽暗昏惑而无物以相之

B.①今乃得玩之几席之上

②而陋者乃以斧斤考击而求之

C.①玉之言,盖有讽焉

②盖失强援,不能独完

D.①此其所以为“快哉”者也

②此世所以不传也

【解析】 A项,至,到了;于,介词,表动作对象。B项,却、竟然。D项,均表示“……原因”。只有C项,“盖”,①为“大概”,②是表原因连词。

【答案】 C

4.下列各句句式不同于其他三项的一项是( )

A.振之以清风,照之以明月

B.夜则鱼龙悲啸于其下

C.有风飒然至者

D.以其无礼于郑,且贰于楚也

【解析】 A、B、D项都是状语后置句,C项是定语后置句。

【答案】 C

二、课内阅读

阅读课文,完成5~8题。

江出西陵,始得平地。其流奔放肆大,南合湘、沅,北合汉、沔,其势益张。至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得,谪居齐安,即其庐之西南为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉”。

盖亭之所见,南北百里,东西一舍。涛澜汹涌,风云开阖。昼则舟楫出没于其前,夜则鱼龙悲啸于其下,变化倏忽,动心骇目,不可久视。今乃得玩之几席之上,举目而足。西望武昌诸山,冈陵起伏,草木行列,烟消日出,渔夫樵父之舍皆可指数。此其所以为“快哉”者也。至于长州之滨,故城之墟,曹孟德、孙仲谋之所睥睨,周瑜、陆逊之所骋骛,其流风遗迹,亦足以称快世俗。

昔楚襄王从宋玉、景差于兰台之宫,有风飒然至者,王披襟当之,曰:“快哉,此风!寡人所与庶人共者耶?”宋玉曰:“此独大王之雄风耳,庶人安得共之!”玉之言,盖有讽焉。夫风无雌雄之异,而人有遇、不遇之变。楚王之所以为乐,与庶人之所以为忧,此则人之变也,而风何与焉?士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?

今张君不以谪为患,窃会计之余功,而自放山水之间,此其中宜有以过人者。将蓬户瓮牖无所不快,而况乎濯长江之清流,揖西山之白云,穷耳目之胜以自适也哉!不然,连山绝壑,长林古木,振之以清风,照之以明月,此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者,乌睹其为快也哉!

5.下列语句中加点的词,解释不正确的一项是( )

A.王披襟当之 当:面临

B.将何适而非快

适:往,到

C.而人有遇、不遇之变

遇:被重用,得志

D.穷耳目之胜以自适也哉

穷:困窘

【解析】 穷:使……尽享。

【答案】 D

6.下列语句中加点的词,意义和用法相同的一项是( )

A.①即其庐之西南为亭

②与庶人之所以为忧

B.①昼则舟楫出没于其前

②昔楚襄王从宋玉、景差于兰台之宫

C.①此独大王之雄风耳

②庶人安得共之

D.①以览观江流之胜

②振之以清风,照之以明月

【解析】 A项,“为”①动词,建造;②动词,作为。B项,“于”都是介词,在。C项,“之”①助词,的;②代词,指“风”。D项,“以”①连词,用来;②介词,用。

【答案】 B

7.下面对文章的理解,不正确的一项是( )

A.文章紧扣题目,七次说及“快”字,借景抒情,巧妙道出人生哲理:心中坦然,无所不快。

B.全文围绕“快哉”二字立意,从写景、叙事中引出议论,景、事、情、理四者互为交融。作者畅言“快哉”,不仅因为快哉亭所处地理位置的景象使人心旷神怡,而且因为宦途失意之人如果“不以物伤性”,则无论处于什么环境,都能“自放山水之间”而独得其快。

C.不仅今人登临这个地方高兴,古人曹操、孙权、周瑜、陆逊,甚至楚襄王、宋玉等人每每到达长江之滨,也都十分高兴,并留下了遗迹典故。

D.其实,不论风景是不是美好,一个人只要能有一个好的情绪,并不为时运、官运等左右,他就能怡然自得,就能达到“快哉”的境界。

【解析】 C项说“曹操、孙权、周瑜、陆逊”登临长江高兴,在文中缺乏依据。原文的意思是:至于长江的岸边,古城的遗址,曹操、孙权觊觎争夺的地方,周瑜、陆逊纵横驰骋的所在,他们遗留下来的影响和古迹,也很能使世界上一般的人称为快事。

【答案】 C

8.将文中画横线的语句翻译成现代汉语。

(1)此独大王之雄风耳,庶人安得共之!

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者,乌睹其为快也哉!

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【答案】 (1)这只是大王才享有的雄风,老百姓怎能一起享受!

(2)这些都是文人游士之所以引起悲伤苦痛而不堪忍受的景象,哪能看得出它是快乐的呢!

三、语言表达

9.试概括下面一段文字的主要内容。(20字以内)

“三苏”指北宋散文家苏洵(号老泉,字明允)和他的儿子苏轼、苏辙。宋仁宗嘉祐初年,苏洵和苏轼、苏辙父子三人都到了东京(今河南开封市)。由于欧阳修的赏识和推誉,他们的文章很快著称于世。士大夫争相传诵,一时学者竞相仿效。宋人王辟之《渑水燕谈录·才识》记载:“苏氏文章擅天下,目其文曰三苏。盖洵为老苏,轼为大苏,辙为小也。”“三苏”的称号即由此而来。苏氏父子积极参加和推进了欧阳修倡导的古文运动,他们在散文创作上都取得了很高的成就,后来俱被列入“唐宋八大家”。三苏之中,苏洵和苏辙主要以散文著称;苏轼则不但在散文创作上成果甚丰,而且在诗、词、书、画等各个领域中都有重要地位。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 这段话由“‘三苏’的称号即由此而来”断开,分为两层。分别概括两层层意即可。

【答案】 介绍“三苏”称号由来,比较“三苏”成就异同。

10.青岛世界园艺博览会将于2014年4月25日至10月25日举行,主题为“让生活走进自然”。右边是2014年青岛世园会会徽,会徽名为“七彩花艺”(原图为七种色彩),请从图中找出表现其主题和地域特征的部分并简要说明。

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

【答案】 (1)会徽核心图形符号是一个人手拿一棵树,体现了“让生活走进自然”的主题。(2)在会徽中有“中国青岛”四个字的篆刻;另外,河流与大海的造型设计也表现了青岛的特殊地理位置。

黄州快哉亭记

导学案

整体探究

1.文章主旨是如何层层揭示出来的?

_______________________________________________

【答案】 文章由“风”自然地引出了主旨的讨论:士处于世,该抱怎样的态度呢?作者先不作正面回答,而是用排比句提出一反一正两种态度:一是假如一个人心中没有自得之乐,那么无论到什么地方,他都不会愉快;一是假如一个人心中坦然自若,不因为外界事物的影响而伤害自己的本性,那么无论到什么地方,他都不会不愉快。接着就以张梦得的具体行为来对后面一种态度作出肯定。作者认为张梦得能如此,说明他内心有过人之处,并设想即使让他住在极其简陋的用蓬草编门、破瓮做窗的屋子里,他也不会有什么不快乐的事。这既照应了前面的“何适而非快”,又为下文作铺垫。“而况乎”两句夸张地表现了张梦得居住于此的快乐,可谓极尽耳目所能取得的乐趣来使自己畅快。然后用“不然”两字反面说开去,进一步说明文章主旨。

2.文章开头起笔不凡,不落俗套。自西陵至赤壁江流景象变化如何?其作用何在?

_______________________________________________

【答案】

江流景象变化

“其流奔放肆大”→

“其势益张”→

“波流浸灌”

眼界与心境

始宽

渐宽

全开

视角变化

由远及近,描绘了一幅千里江流图

作用

(1)交代“快哉亭”的地理位置(2)交代造亭目的:观赏长江流水的美景,从而引发快感。

3.文章为什么要引录宋玉的《风赋》中的故事?

_______________________________________________

【答案】 这个故事不仅交代了“快哉”两字的来历,而且还从宋玉将风分为雌雄,认为楚王的雄风是庶人不得与共的,由此生发开去,指出风没有雌雄之分,而人有遇、不遇之别,因此,同样一阵风吹在楚王身上感到“快哉”,而吹在老百姓身上就感到忧伤了,这是因各人的情况不同,和风本身无关。行文至此,自然地把话题引向了对文章主旨的讨论。

4.有人认为,古人在政治上遭遇打击后,转而寄情于山水是一种逃避行为,你同意这种说法吗?

_______________________________________________

【答案】 赞同:寄情山水,看似洒脱旷达,实则内心郁郁。他们眼中所见的山山水水,都带上了他们的感彩。他们并不能真正地抛开烦恼,只是暂且逃避罢了。

不赞同:有他们特殊的时代特色。一是他们不能掌控自己的命运,二是政治上不得志后,深受儒家思想影响的他们,很难想到走另一条人生路(如转而做个商人)。百般无奈下,转而寄情山水,是他们抛开烦恼的唯一途径了(只要言之成理即可)。

局部探究

阅读课文,完成下面的问题。

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.南合湘、沅 合:汇合

B.以览观江流之胜

胜:胜景

C.曹孟德、孙仲谋之所睥睨

睥睨:斜眼看

D.渔夫樵父之舍皆可指数

数:数出来

【解析】 睥睨:斜着眼睛看,谓伺机夺取。

【答案】 C

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是( )

A.至于赤壁之下

即其庐之西南为亭

B.波流浸灌,与海相若

若入前为寿

C.昼则舟楫出没于其前

乃设九宾礼于庭

D.以览观江流之胜

愿令得补黑衣之数,以卫王宫

【解析】 B项,若:相似/代词,你。A项,助词,的。C项,介词,在。D项,目的连词,来。

【答案】 B

3.下列各句对文章的阐述赏析,不正确的一项是( )

A.文章从亭的建造和命名写起,极力描绘渲染江景的壮观,以及观览江景、凭吊古迹的快意。

B.长江流出西陵峡以后,地势逐渐平坦,汇集了湘水、沅水、汉水、沔水后,水势进一步增大。正基于此景,张梦得先生建了快哉亭。

C.对于这个亭子,苏轼十分喜欢,不仅因为这所亭子视野开阔,能够看到方圆几十里的风景,更因为这个面临长江的亭子能给人以开阔的心情。

D.文段辞采精美,运用对偶,音韵和谐,婉约含蓄,表现作者的赏景之乐。

【解析】 “婉约含蓄”错,应是“雄放雅致”。

【答案】 D

4.将下面的语句翻译成现代汉语。(1)今乃得玩之几席之上,举目而足。

译文:_______________________________

(2)其流风遗迹,亦足以称快世俗。

译文:_____________________________

【答案】 (1)现在却能(坐在)亭中的桌椅上玩赏风光,抬眼就能饱览。

(2)他们留下来的影响和事迹,也足以让世人称快。

活学活用

综合运用多种表达方式,就自己所熟悉的景物写一段文字。(200字左右)

_______________________________________________

【参考示例】 悬崖上,夹缝中,有一朵小花。孤零零的,没有一个伴。

清风吹来,雪白的花瓣、淡黄色的花蕊连着淡绿色的细枝轻轻颤抖,像一位多愁善感的孤女在偷偷地哭泣。

小花啊,你为什么哭泣,为什么流泪?可是思念远方的亲人,还是伤心自己惨淡的身世?

不要哭泣,不要流泪。你虽没有牡丹的高贵,但你有自己的典雅;你虽没有夜来香浓郁的芬芳,但你也有淡淡的清香;你虽没有栽插在镶金边的花盆中,生长在温暖的花房里,但你扎根大地,吮吸着天地之精华,分享着万物的灵气;更重要的是,你有着自身宝贵的顽强的生命力。

课后知能检测

一、基础巩固

1.下列加点字的注音有误的一项是( )

A.肆大(sì) 倏忽(shū) 谪居(zhé) 开阖(hé)

B.瓮牗(yǒu)

洗濯(zuó)

指数(shǔ)

憔悴(cuì)

C.骇目(hài)

舟楫(jí)

骋骛(wù)

庶人(shù)

D.沟壑(hè)

飒然(sà)

衣襟(jīn)

骚人(sāo)

【解析】 “濯”读“zhuó”。

【答案】 B

2.下列各句中加点词的解释有误的一项是( )

A.窃会计之余功 窃:利用

B.其势益张

益:更加

C.不以物伤性

以:因为

D.此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者

胜:成功

【解析】 “胜”译为“经得住、能承担”。

【答案】 D

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是( )

A.①至于赤壁之下

②至于幽暗昏惑而无物以相之

B.①今乃得玩之几席之上

②而陋者乃以斧斤考击而求之

C.①玉之言,盖有讽焉

②盖失强援,不能独完

D.①此其所以为“快哉”者也

②此世所以不传也

【解析】 A项,至,到了;于,介词,表动作对象。B项,却、竟然。D项,均表示“……原因”。只有C项,“盖”,①为“大概”,②是表原因连词。

【答案】 C

4.下列各句句式不同于其他三项的一项是( )

A.振之以清风,照之以明月

B.夜则鱼龙悲啸于其下

C.有风飒然至者

D.以其无礼于郑,且贰于楚也

【解析】 A、B、D项都是状语后置句,C项是定语后置句。

【答案】 C

二、课内阅读

阅读课文,完成5~8题。

江出西陵,始得平地。其流奔放肆大,南合湘、沅,北合汉、沔,其势益张。至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得,谪居齐安,即其庐之西南为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉”。

盖亭之所见,南北百里,东西一舍。涛澜汹涌,风云开阖。昼则舟楫出没于其前,夜则鱼龙悲啸于其下,变化倏忽,动心骇目,不可久视。今乃得玩之几席之上,举目而足。西望武昌诸山,冈陵起伏,草木行列,烟消日出,渔夫樵父之舍皆可指数。此其所以为“快哉”者也。至于长州之滨,故城之墟,曹孟德、孙仲谋之所睥睨,周瑜、陆逊之所骋骛,其流风遗迹,亦足以称快世俗。

昔楚襄王从宋玉、景差于兰台之宫,有风飒然至者,王披襟当之,曰:“快哉,此风!寡人所与庶人共者耶?”宋玉曰:“此独大王之雄风耳,庶人安得共之!”玉之言,盖有讽焉。夫风无雌雄之异,而人有遇、不遇之变。楚王之所以为乐,与庶人之所以为忧,此则人之变也,而风何与焉?士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?

今张君不以谪为患,窃会计之余功,而自放山水之间,此其中宜有以过人者。将蓬户瓮牖无所不快,而况乎濯长江之清流,揖西山之白云,穷耳目之胜以自适也哉!不然,连山绝壑,长林古木,振之以清风,照之以明月,此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者,乌睹其为快也哉!

5.下列语句中加点的词,解释不正确的一项是( )

A.王披襟当之 当:面临

B.将何适而非快

适:往,到

C.而人有遇、不遇之变

遇:被重用,得志

D.穷耳目之胜以自适也哉

穷:困窘

【解析】 穷:使……尽享。

【答案】 D

6.下列语句中加点的词,意义和用法相同的一项是( )

A.①即其庐之西南为亭

②与庶人之所以为忧

B.①昼则舟楫出没于其前

②昔楚襄王从宋玉、景差于兰台之宫

C.①此独大王之雄风耳

②庶人安得共之

D.①以览观江流之胜

②振之以清风,照之以明月

【解析】 A项,“为”①动词,建造;②动词,作为。B项,“于”都是介词,在。C项,“之”①助词,的;②代词,指“风”。D项,“以”①连词,用来;②介词,用。

【答案】 B

7.下面对文章的理解,不正确的一项是( )

A.文章紧扣题目,七次说及“快”字,借景抒情,巧妙道出人生哲理:心中坦然,无所不快。

B.全文围绕“快哉”二字立意,从写景、叙事中引出议论,景、事、情、理四者互为交融。作者畅言“快哉”,不仅因为快哉亭所处地理位置的景象使人心旷神怡,而且因为宦途失意之人如果“不以物伤性”,则无论处于什么环境,都能“自放山水之间”而独得其快。

C.不仅今人登临这个地方高兴,古人曹操、孙权、周瑜、陆逊,甚至楚襄王、宋玉等人每每到达长江之滨,也都十分高兴,并留下了遗迹典故。

D.其实,不论风景是不是美好,一个人只要能有一个好的情绪,并不为时运、官运等左右,他就能怡然自得,就能达到“快哉”的境界。

【解析】 C项说“曹操、孙权、周瑜、陆逊”登临长江高兴,在文中缺乏依据。原文的意思是:至于长江的岸边,古城的遗址,曹操、孙权觊觎争夺的地方,周瑜、陆逊纵横驰骋的所在,他们遗留下来的影响和古迹,也很能使世界上一般的人称为快事。

【答案】 C

8.将文中画横线的语句翻译成现代汉语。

(1)此独大王之雄风耳,庶人安得共之!

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者,乌睹其为快也哉!

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【答案】 (1)这只是大王才享有的雄风,老百姓怎能一起享受!

(2)这些都是文人游士之所以引起悲伤苦痛而不堪忍受的景象,哪能看得出它是快乐的呢!

三、语言表达

9.试概括下面一段文字的主要内容。(20字以内)

“三苏”指北宋散文家苏洵(号老泉,字明允)和他的儿子苏轼、苏辙。宋仁宗嘉祐初年,苏洵和苏轼、苏辙父子三人都到了东京(今河南开封市)。由于欧阳修的赏识和推誉,他们的文章很快著称于世。士大夫争相传诵,一时学者竞相仿效。宋人王辟之《渑水燕谈录·才识》记载:“苏氏文章擅天下,目其文曰三苏。盖洵为老苏,轼为大苏,辙为小也。”“三苏”的称号即由此而来。苏氏父子积极参加和推进了欧阳修倡导的古文运动,他们在散文创作上都取得了很高的成就,后来俱被列入“唐宋八大家”。三苏之中,苏洵和苏辙主要以散文著称;苏轼则不但在散文创作上成果甚丰,而且在诗、词、书、画等各个领域中都有重要地位。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 这段话由“‘三苏’的称号即由此而来”断开,分为两层。分别概括两层层意即可。

【答案】 介绍“三苏”称号由来,比较“三苏”成就异同。

10.青岛世界园艺博览会将于2014年4月25日至10月25日举行,主题为“让生活走进自然”。右边是2014年青岛世园会会徽,会徽名为“七彩花艺”(原图为七种色彩),请从图中找出表现其主题和地域特征的部分并简要说明。

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

【答案】 (1)会徽核心图形符号是一个人手拿一棵树,体现了“让生活走进自然”的主题。(2)在会徽中有“中国青岛”四个字的篆刻;另外,河流与大海的造型设计也表现了青岛的特殊地理位置。