3. 道山亭记 课件 (1)

图片预览

文档简介

课件44张PPT。3 道山亭记第一单元第一单元古诗品韵

西 楼

曾 巩

海浪如云去却回,

北风吹起数声雷。

朱楼四面钩疏箔,

卧看千山急雨来。【赏析】 凭海临风往往是极富于情趣的意境。曾巩这首七绝,同样捕捉了凭海临风、雷雨之前的瞬间景色,以奇崛而见遒劲壮丽著称。诗中的“朱楼”坐落于可以回顾千山的凭海临风处,写景则依“海浪——风雷——窗户——山雨”的顺序,视觉与听觉相交错,汇成层景叠现、四面来风的雄奇气象。这还不够,作为主角的抒情主人公登场时,有两个动作出人意料且笔法诡谲。一是“钩疏箔”的动作,风雨将至,一般人闭窗绝户,诗人却把帘子钩卷起来;二是“卧看”的动作,亦非常人避雷躲雨之惶急,而是从容不迫,怡然自得。“钩”与“卧”两个关键词的使用,把诗人不俗不群之满腹豪气和享受急雨冲刷峦嶂及电闪雷鸣后的壮丽境界之雍容情态,传达得更生动、鲜明、强烈。第一单元【思考】 诗歌的三、四句中,有两个传神的动词,找出来简要加以赏析。

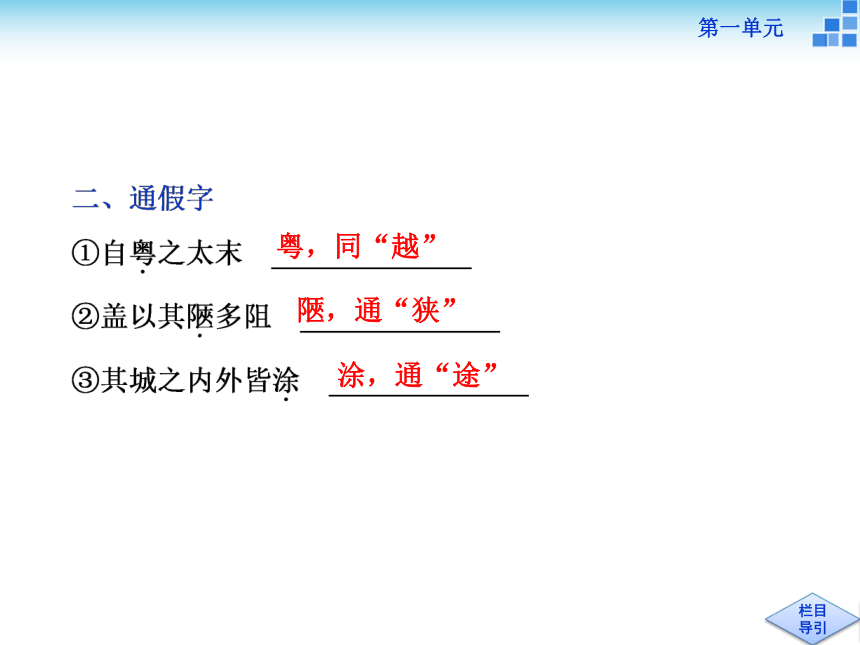

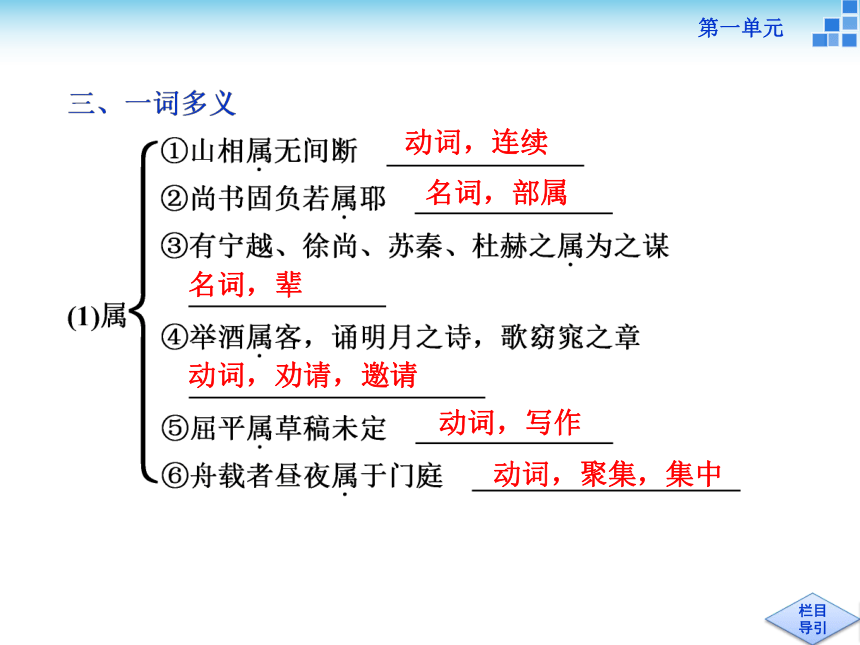

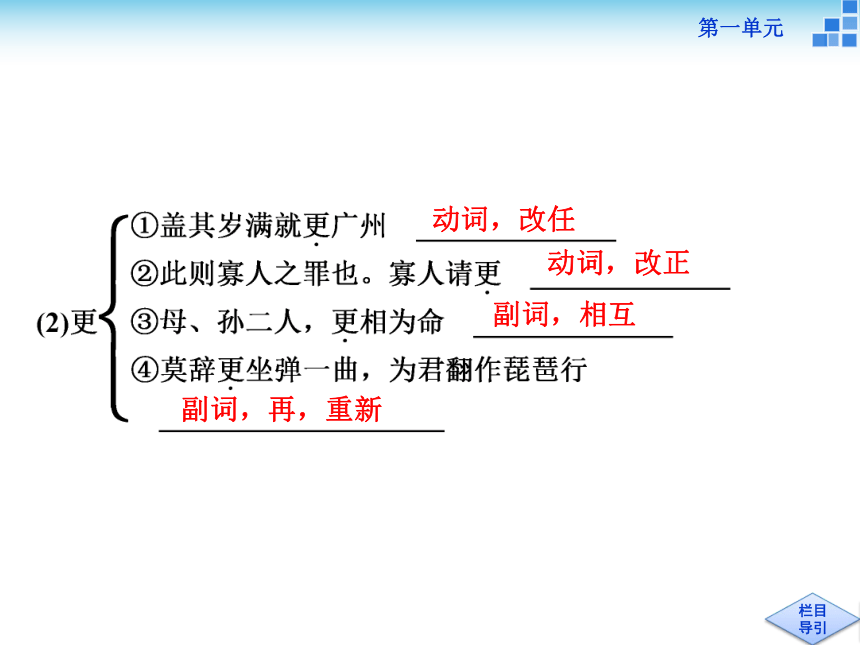

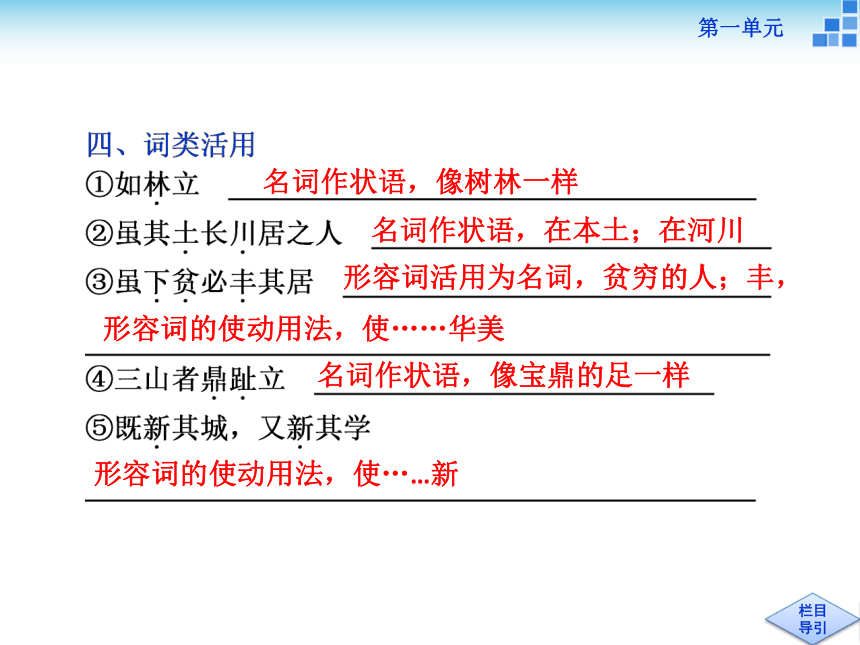

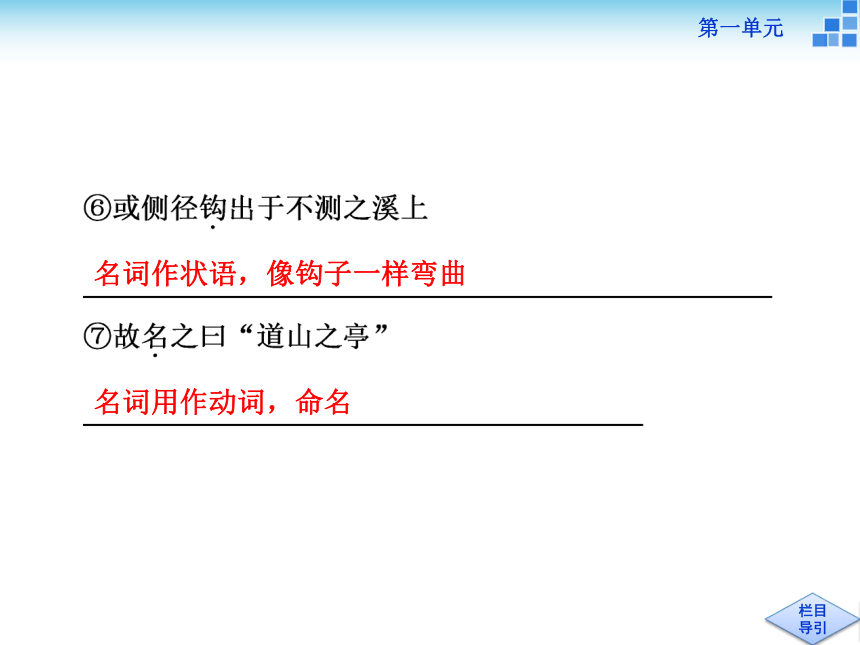

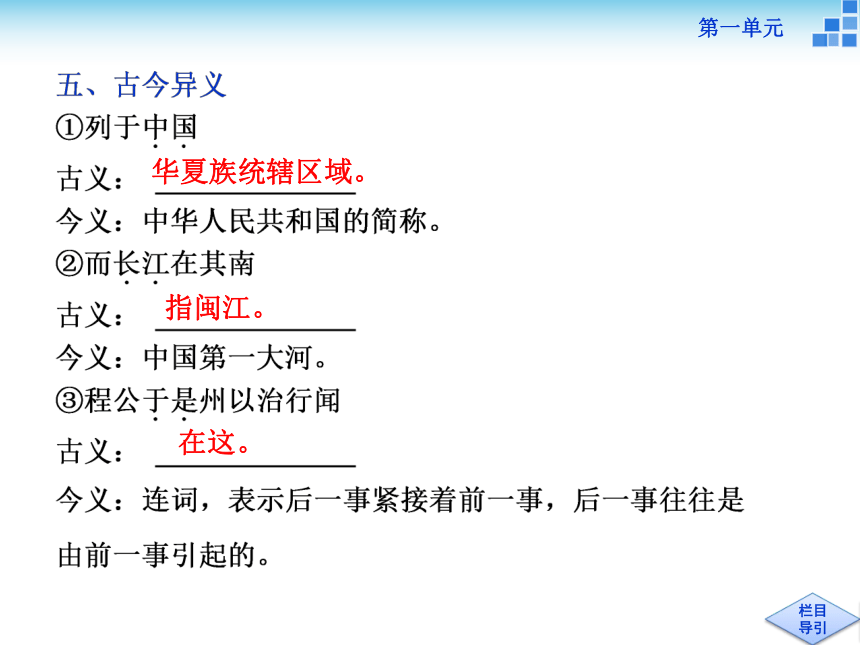

【提示】 画线部分为思考答案。粤,同“越”陿,通“狭”涂,通“途”动词,连续名词,部属名词,辈动词,劝请,邀请动词,写作动词,聚集,集中动词,改任动词,改正副词,相互副词,再,重新动词,夸耀动词,怜悯动词,持重,着重名词作状语,像树林一样名词作状语,在本土;在河川 形容词活用为名词,贫穷的人;丰,形容词的使动用法,使……华美名词作状语,像宝鼎的足一样形容词的使动用法,使……新名词作状语,像钩子一样弯曲名词用作动词,命名华夏族统辖区域。指闽江。在这。作者卡片[写作背景]

道山,在福州西,本名乌石山,唐天宝八载诏改闽山,程

师孟改名道山。宋神宗熙宁元年(1067),程师孟建了道山亭。

宋神宗熙宁十年(1077)春,曾巩授直龙图阁,移知福州。其前

任程师孟届满,将移任广州。福州,古时山水险恶,交通

不便,为偏远之地,仕者多不愿前往。程师孟任职期间治郡

很有业绩,百姓安居乐业。曾巩应前任程师孟之请写作本

文,并没有采取单刀直入的写法,而是曲折形象地展现程师

孟治郡业绩,写得纡徐和缓,儒雅醇厚。明代散文家茅坤

称赞本文最具“曾子固本色”。1.福州的山水如此险,但是恶吗?这样写有何好处?

[我的理解] 作者写福州山水时,强调险而不恶,怪而不凶,景物给人的感觉是奇、险、美。山是静的,但作者以路衬山,把山写活了;水是静的,作者肆意点染,让水赋予了生命。可以说,作者不仅写出了山水之“形”,也写出了山水之“神”。2.本文在艺术构思和表现手法的处理上有什么独特之处?

[我的理解] 这篇文章运用了“寓主意于客位”的表现手法,写闽地山水之险不是“主意”,写程师孟不畏其地险远,而能安于其居,抗思尘外这才是文章的核心。而这一层含义,作者在文中却没有直接说明,而是用了大量篇幅在“客位”上铺张渲染,将背后的含义蕴于其中,这就是这篇文章艺术构思和表现手法上运用的“寓主意于客位”的方法。1.正面描写与侧面描写相结合

文章通常采用正侧面两种描写结合的方法。本文要表现程师孟的治郡政绩,却不采取单刀直入的写法,而是从山水环境、人文氛围和居民安乐入手,侃侃道来,将程师孟治郡的种种业绩形象而曲折地展现出来。具体段落中,第一、二两段多采用正面描写与侧面描写结合的手法。第一段中具体描绘山水之险后,用当地居民行走于山路、水路的小心翼翼来衬托出山水之险,还用汉朝迁徙越闽之民到江淮一带来侧面衬托其地之险塞。第二段中用当地居民、和尚、道士所居之处的华丽来侧面点出当地人民的安居乐业。这种写法,比一味正面描写更见效果。2.山不离人,人不离山,构思巧妙

本文表现程师孟的治郡业绩,一开始先写其所在之郡闽中的地形。此节分为两部分进行:一是山路,着重写福州山多无路,通路后山路险要,需“择然后可投步”,“犹侧足然后能进”;一是水路,写水流之曲、之急,舟行之困难,“溯沿者,投便利,失毫分,辄破溺”。然后用一句话概括:“其水陆之险如此。”

第二段仍由闽中地形入手,写侯官县地势的平广、交通的便利、树木的多盛、工匠的精巧,房屋的华丽,第三段由此引出该郡的治理者程师孟,并在此处扣题,点出道山亭的位置、命名原因,并由此赞扬程师孟旷达脱俗的胸怀。《道山亭记》表面上写福州山水,实则称赞程师孟的政绩和胸襟,是一篇借山水写人物的美文。程师孟是苏州吴县人。生于官宦之家。宋景祐元年进士,历任光水、钱塘县令,桂州通判,楚州、夔路和河东提点刑狱,在夔路开仓赈济灾民,在河东兴修水利,防治水患。熙宁元年(1068年)九月,以光禄卿出为福州知府。翌年四月,动工修建子城城墙,并扩建其西南隅,又以余力疏浚河湟,修造桥梁,兴办学校。在任职期间,还采取一些有利于民生的措施,如罢用铁钱,赈济灾荒,礼聘贤才,振兴教育等。他为政简而严,治行为东南之最,备受福州百姓喜爱拥戴,当地百姓在乌石山千福寺建生祠纪念。[适用话题]

诗意风雨亭

郭军平

对于亭子,无论是路边,山上,河边,

公园里,还是伫立在文学作品里的,

我都充满了敬意。这种敬意,深刻的

剖析,是源于对文学的喜爱。在中国

的文学作品里,亭子是一种特别的文

化意象。我想大凡对于文学敏感的人,对于亭子不会不产生一种特别的情愫,不会不产生一种诗意的联想。 单说这个“亭”字,它的外形就具有一定的形象性,提到它,也许你脑海里会立即浮现出一座飞檐翘角、八面临风、玲珑精致的古典精品建筑。它也许傍山依水,也许四面临湖,也许高踞楼台,总之,亭子的存在总是会激起你很多丰富的联想。

兰亭,那座还飘散着诗意芬芳的兰亭还记得吗? 在一千多年以前,暮春之初,一个天朗气清、惠风和畅的日子,在会稽山阴之旁,一群风流倜傥、潇洒自如的社会名流聚集于兰亭之上,饮酒赋诗,酬唱互答,而此时环绕在他们身后的却是满目青山,悠悠竹林,喧响在耳边的却是清清的激流,映带左右。远离了丝竹管弦,一觞一咏,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,游目骋怀,足以极视听之娱。面对如此良辰美景,不可谓人生之至乐。而在那次集会之上,是即兴而作还是盛会之后洋洋洒洒写下的那篇至今还让后生们日记月诵的千古名文《兰亭集序》却永远地记载了那场千年绝唱,那篇浸染着书圣手汗的名帖从此传唱千年。

湖心亭,还记得吗?至今伫立在美丽的西湖岛上的湖心

亭,千年以来,不知让多少文人墨客魂牵梦绕。西湖,本来就是文人的一个梦,那里不光留下了著名文学家白居易和苏轼的佳话和墨宝,而且也留下了湖心亭的佳话和文章。 那至今因飘荡在耳旁的《醉翁亭记》而著名的醉翁亭依然美丽,那“更待菊黄家酿熟,与君一醉一陶然”的陶然亭依然可爱,那得之于“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”之诗意的爱晚亭依然璀璨,那在寒梅怒放、清香四溢的“香雪海”中的放鹤亭依然迷人;兰亭、湖心亭、醉翁亭、陶然亭、爱晚亭、放鹤亭……

一座座充满着文化符号的亭子,多少年来,挺立在风风雨雨中,挺立在沧桑岁月里,不但没有随着时光的流逝而褪去昔日的光彩,而且随着时光的日益流逝而愈加可贵。 亭子,那高居于楼台,或耸立于山头,或被绿水环抱的美丽亭台,以它独有的绰约风采记载了华夏文化的瑰丽诗篇,以它独特的魅力征服了无数为它而钟情的文人墨客。亭子,那一座座风雨中挺立的亭子必将永远挺立在中华文化的光辉篇章里。

【赏评】 亭子,作为中国建筑中最具情趣的一种建筑物,它更多地体现出文化的意蕴,是一种文化的符号。本文作者撷取古代文学作品中浸润了丰富文化内涵的兰亭、湖心亭、醉翁亭、陶然亭、爱晚亭、放鹤亭等等名亭,加以歌咏抒怀,体现了自己对中国文化的独特理解和挚爱之情。

西 楼

曾 巩

海浪如云去却回,

北风吹起数声雷。

朱楼四面钩疏箔,

卧看千山急雨来。【赏析】 凭海临风往往是极富于情趣的意境。曾巩这首七绝,同样捕捉了凭海临风、雷雨之前的瞬间景色,以奇崛而见遒劲壮丽著称。诗中的“朱楼”坐落于可以回顾千山的凭海临风处,写景则依“海浪——风雷——窗户——山雨”的顺序,视觉与听觉相交错,汇成层景叠现、四面来风的雄奇气象。这还不够,作为主角的抒情主人公登场时,有两个动作出人意料且笔法诡谲。一是“钩疏箔”的动作,风雨将至,一般人闭窗绝户,诗人却把帘子钩卷起来;二是“卧看”的动作,亦非常人避雷躲雨之惶急,而是从容不迫,怡然自得。“钩”与“卧”两个关键词的使用,把诗人不俗不群之满腹豪气和享受急雨冲刷峦嶂及电闪雷鸣后的壮丽境界之雍容情态,传达得更生动、鲜明、强烈。第一单元【思考】 诗歌的三、四句中,有两个传神的动词,找出来简要加以赏析。

【提示】 画线部分为思考答案。粤,同“越”陿,通“狭”涂,通“途”动词,连续名词,部属名词,辈动词,劝请,邀请动词,写作动词,聚集,集中动词,改任动词,改正副词,相互副词,再,重新动词,夸耀动词,怜悯动词,持重,着重名词作状语,像树林一样名词作状语,在本土;在河川 形容词活用为名词,贫穷的人;丰,形容词的使动用法,使……华美名词作状语,像宝鼎的足一样形容词的使动用法,使……新名词作状语,像钩子一样弯曲名词用作动词,命名华夏族统辖区域。指闽江。在这。作者卡片[写作背景]

道山,在福州西,本名乌石山,唐天宝八载诏改闽山,程

师孟改名道山。宋神宗熙宁元年(1067),程师孟建了道山亭。

宋神宗熙宁十年(1077)春,曾巩授直龙图阁,移知福州。其前

任程师孟届满,将移任广州。福州,古时山水险恶,交通

不便,为偏远之地,仕者多不愿前往。程师孟任职期间治郡

很有业绩,百姓安居乐业。曾巩应前任程师孟之请写作本

文,并没有采取单刀直入的写法,而是曲折形象地展现程师

孟治郡业绩,写得纡徐和缓,儒雅醇厚。明代散文家茅坤

称赞本文最具“曾子固本色”。1.福州的山水如此险,但是恶吗?这样写有何好处?

[我的理解] 作者写福州山水时,强调险而不恶,怪而不凶,景物给人的感觉是奇、险、美。山是静的,但作者以路衬山,把山写活了;水是静的,作者肆意点染,让水赋予了生命。可以说,作者不仅写出了山水之“形”,也写出了山水之“神”。2.本文在艺术构思和表现手法的处理上有什么独特之处?

[我的理解] 这篇文章运用了“寓主意于客位”的表现手法,写闽地山水之险不是“主意”,写程师孟不畏其地险远,而能安于其居,抗思尘外这才是文章的核心。而这一层含义,作者在文中却没有直接说明,而是用了大量篇幅在“客位”上铺张渲染,将背后的含义蕴于其中,这就是这篇文章艺术构思和表现手法上运用的“寓主意于客位”的方法。1.正面描写与侧面描写相结合

文章通常采用正侧面两种描写结合的方法。本文要表现程师孟的治郡政绩,却不采取单刀直入的写法,而是从山水环境、人文氛围和居民安乐入手,侃侃道来,将程师孟治郡的种种业绩形象而曲折地展现出来。具体段落中,第一、二两段多采用正面描写与侧面描写结合的手法。第一段中具体描绘山水之险后,用当地居民行走于山路、水路的小心翼翼来衬托出山水之险,还用汉朝迁徙越闽之民到江淮一带来侧面衬托其地之险塞。第二段中用当地居民、和尚、道士所居之处的华丽来侧面点出当地人民的安居乐业。这种写法,比一味正面描写更见效果。2.山不离人,人不离山,构思巧妙

本文表现程师孟的治郡业绩,一开始先写其所在之郡闽中的地形。此节分为两部分进行:一是山路,着重写福州山多无路,通路后山路险要,需“择然后可投步”,“犹侧足然后能进”;一是水路,写水流之曲、之急,舟行之困难,“溯沿者,投便利,失毫分,辄破溺”。然后用一句话概括:“其水陆之险如此。”

第二段仍由闽中地形入手,写侯官县地势的平广、交通的便利、树木的多盛、工匠的精巧,房屋的华丽,第三段由此引出该郡的治理者程师孟,并在此处扣题,点出道山亭的位置、命名原因,并由此赞扬程师孟旷达脱俗的胸怀。《道山亭记》表面上写福州山水,实则称赞程师孟的政绩和胸襟,是一篇借山水写人物的美文。程师孟是苏州吴县人。生于官宦之家。宋景祐元年进士,历任光水、钱塘县令,桂州通判,楚州、夔路和河东提点刑狱,在夔路开仓赈济灾民,在河东兴修水利,防治水患。熙宁元年(1068年)九月,以光禄卿出为福州知府。翌年四月,动工修建子城城墙,并扩建其西南隅,又以余力疏浚河湟,修造桥梁,兴办学校。在任职期间,还采取一些有利于民生的措施,如罢用铁钱,赈济灾荒,礼聘贤才,振兴教育等。他为政简而严,治行为东南之最,备受福州百姓喜爱拥戴,当地百姓在乌石山千福寺建生祠纪念。[适用话题]

诗意风雨亭

郭军平

对于亭子,无论是路边,山上,河边,

公园里,还是伫立在文学作品里的,

我都充满了敬意。这种敬意,深刻的

剖析,是源于对文学的喜爱。在中国

的文学作品里,亭子是一种特别的文

化意象。我想大凡对于文学敏感的人,对于亭子不会不产生一种特别的情愫,不会不产生一种诗意的联想。 单说这个“亭”字,它的外形就具有一定的形象性,提到它,也许你脑海里会立即浮现出一座飞檐翘角、八面临风、玲珑精致的古典精品建筑。它也许傍山依水,也许四面临湖,也许高踞楼台,总之,亭子的存在总是会激起你很多丰富的联想。

兰亭,那座还飘散着诗意芬芳的兰亭还记得吗? 在一千多年以前,暮春之初,一个天朗气清、惠风和畅的日子,在会稽山阴之旁,一群风流倜傥、潇洒自如的社会名流聚集于兰亭之上,饮酒赋诗,酬唱互答,而此时环绕在他们身后的却是满目青山,悠悠竹林,喧响在耳边的却是清清的激流,映带左右。远离了丝竹管弦,一觞一咏,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,游目骋怀,足以极视听之娱。面对如此良辰美景,不可谓人生之至乐。而在那次集会之上,是即兴而作还是盛会之后洋洋洒洒写下的那篇至今还让后生们日记月诵的千古名文《兰亭集序》却永远地记载了那场千年绝唱,那篇浸染着书圣手汗的名帖从此传唱千年。

湖心亭,还记得吗?至今伫立在美丽的西湖岛上的湖心

亭,千年以来,不知让多少文人墨客魂牵梦绕。西湖,本来就是文人的一个梦,那里不光留下了著名文学家白居易和苏轼的佳话和墨宝,而且也留下了湖心亭的佳话和文章。 那至今因飘荡在耳旁的《醉翁亭记》而著名的醉翁亭依然美丽,那“更待菊黄家酿熟,与君一醉一陶然”的陶然亭依然可爱,那得之于“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”之诗意的爱晚亭依然璀璨,那在寒梅怒放、清香四溢的“香雪海”中的放鹤亭依然迷人;兰亭、湖心亭、醉翁亭、陶然亭、爱晚亭、放鹤亭……

一座座充满着文化符号的亭子,多少年来,挺立在风风雨雨中,挺立在沧桑岁月里,不但没有随着时光的流逝而褪去昔日的光彩,而且随着时光的日益流逝而愈加可贵。 亭子,那高居于楼台,或耸立于山头,或被绿水环抱的美丽亭台,以它独有的绰约风采记载了华夏文化的瑰丽诗篇,以它独特的魅力征服了无数为它而钟情的文人墨客。亭子,那一座座风雨中挺立的亭子必将永远挺立在中华文化的光辉篇章里。

【赏评】 亭子,作为中国建筑中最具情趣的一种建筑物,它更多地体现出文化的意蕴,是一种文化的符号。本文作者撷取古代文学作品中浸润了丰富文化内涵的兰亭、湖心亭、醉翁亭、陶然亭、爱晚亭、放鹤亭等等名亭,加以歌咏抒怀,体现了自己对中国文化的独特理解和挚爱之情。