4. 百丈山记 课件 (3)

图片预览

文档简介

课件20张PPT。南宋 朱熹百丈山记朱熹(1130—1200),南宋哲学家

教育家,字元晦,一字仲晦,号

晦庵,晚号晦翁,徽州婺源(今江

西婺源)人,生于南剑州(今福建

南平)。南宋高宗绍兴年间进士,

历仕高宗、孝宗、光宗、宁宗四

朝,官至宝文阁待制。谥号“文”,

赠太师,追封信国公,改徽国公。

他是著名的唯心主义哲学家、宋

代理学的集大成者,明清以来,

奉为“大贤”,配享孔庙,在日本

和朝鲜半岛广有影响。著有《四

书章句集注》、《诗集传》、

《楚辞集注》及后人编纂的《晦

庵先生朱文公文集》、《朱子语

类》等。 作者及写作背景简介:《百丈山记》选自《朱文公文集》。它写于宋孝宗淳熙二年(1175)的夏天。作者没有把笔墨花在记述出游的时间、行程等等上面,而是着力于描写百丈山的优美风景。文章开门见山,从“山之胜盖自此始”写起,到“山之可观者,至是则亦穷矣”,结束了基本部分的内容,首尾呼应,一气贯串,显得十分集中、紧凑。有选择地落笔于六处景致,分为两组,第一组叙述踏石磴、过涧水、入山门而至西阁,主要描写西阁环境的优美和夜宿听泉的感受。第二组中由石台引出,主要描写瀑布、夕照与云海,叙次分明,铺排得当,重点突出,引人入胜。通篇状物写景,准确而形象,细致而生动,表现出作者精细的观察能力和运用语言的功夫。在同时所写《百丈山六咏》之一《西阁》的绝句中,朱熹曾抒发了“安得枕下泉,去作人间雨”的情怀与议论,而没有把它写进本文。这是一篇以刻画山水景物见长的游记。

借助下列提示,自主学习第一自然段: 1、解释下列画线的字词,并翻译全段。 右俯绝壑,左控垂崖 山之胜盖自此始 2、想一想,第一段主要讲了什么? 登上百丈山约三里多路,右边俯临深险的山谷,左边临着垂直的悬崖;累叠石头作为阶梯,踏着十多级台阶方才越过这个地方,百丈山的优美景色大概就从这里开始了。第一段主要简述登山的过程,到达了百丈山的风景绝佳处。绝壑:又深又陷的山谷。控:临大概,表推测。研读第二段,完成下列问题: 1、解释下列画线的字词:

循磴而东 然前瞰涧水

蹑石梯数级入庵 无足观

独其西阁为胜 乃壁其后,无所睹

2、翻译下列句子:

水皆清澈,自高淙下,其声溅溅然。

水自西谷中循石罅奔射出阁下,南与东谷水并注池中。

阁据其上流,当水石,峻激相搏处,最为可玩。顺着看见踏值得优美的景色筑壁涧中水流清澈,从高处急速流下,发出淙淙的声音。

溪流从西边山谷中顺着石头缝隙奔射而出于西阁之下,在南边和东边的溪水一同注入小池中。

西阁位居小涧的上游,正对着湍急的水流和峻峭的山石相撞搏击之处,最值得观赏。反映百丈山水的特点的句子是:

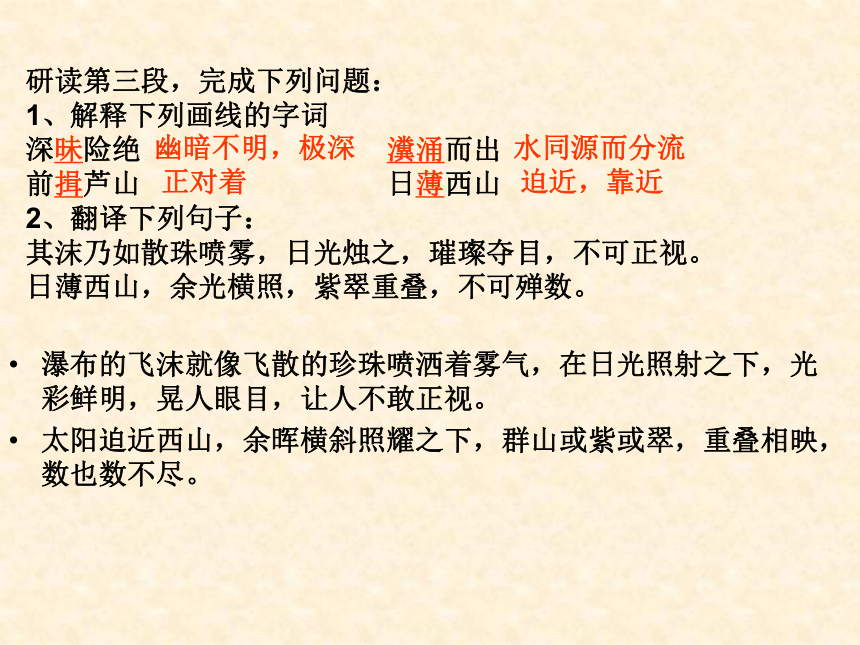

文中写西阁位置及水流特点的句子的是:第二段主要描述了山门前后幽静美丽的景色。水皆清澈,自高淙下,其声溅溅然阁据其上流,当水石,峻激相搏处,最为可玩 研读第三段,完成下列问题: 1、解释下列画线的字词 深昧险绝 瀵涌而出 前揖芦山 日薄西山 2、翻译下列句子: 其沫乃如散珠喷雾,日光烛之,璀璨夺目,不可正视。 日薄西山,余光横照,紫翠重叠,不可殚数。瀑布的飞沫就像飞散的珍珠喷洒着雾气,在日光照射之下,光彩鲜明,晃人眼目,让人不敢正视。

太阳迫近西山,余晖横斜照耀之下,群山或紫或翠,重叠相映,数也数不尽。幽暗不明,极深水同源而分流正对着迫近,靠近文中写瀑布飞沫特点的句子的是:

文中写傍晚景色的句子是:

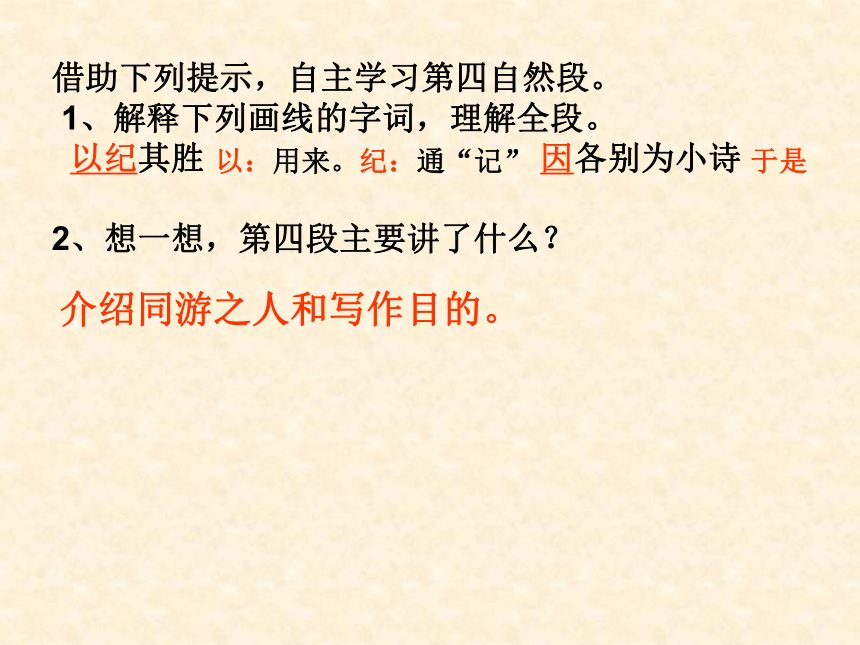

文中写百丈山早晨景色的句子是:第三段主要描述了瀑布的壮美景色。其沫乃如散珠喷雾,日光烛之,璀璨夺目,不可正视。日薄西山,余光横照,紫翠重叠,不可殚数。旦起下视,白云满川,如海波起伏;而远近诸山出其中者,皆若飞浮来往,或涌或没,顷刻万变。借助下列提示,自主学习第四自然段。 1、解释下列画线的字词,理解全段。 以纪其胜 因各别为小诗 2、想一想,第四段主要讲了什么? 以:用来。纪:通“记”于是介绍同游之人和写作目的。整体感知:1、本文的游踪是怎样的?2、本文的写作目的是什么?3、本文的写作特色 石磴、小涧、山门、石台、西阁、瀑布呈同游诸君,又以告夫欲往而未能者移步换景详略得当寓情于景以“记”为名本质为记叙文 “记”,是古代的一种文体。主要是记载事物,并通 过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。解 题课堂小测:1、写出下列加点词在句中的意思(4分)

①循磴而东,既得小涧 循:

②老屋数间,卑痹迫隘 隘:

③日光烛之,璀璨夺目 烛:

④紫翠重叠,不可殚数 殚: 2、把下列句子译成现代汉语。 (6分)

①然山之可观者,至是则亦穷矣

②因各别为小诗以识其处,呈同游诸君 顺着狭小照耀竭尽3、下列对句中加点的词用法判断正确的一项是(2分)

①叠石为磴十余级乃得度 / 其沫乃如散珠喷雾

②曲折而上 / 自池而出

A.①相同,②相同 B.①相同,②不同

C.①②均不同 D.①不同,②相同4、下列各句对文章的阐述,不正确的一项是

A.这篇游记采用了移步换景的方式,引导人们去游览百丈山的胜景。

B.文章第二节以“涧”为中心,贯串着水的描写,详写涧水美的形貌和作者由此而萌生的审美情趣。

C.第三节主要写瀑布凌空而泻,气势磅礴,水珠在阳光照射下,璀璨夺目,五彩缤纷,煞是伟观。

D.本文详略得宜,可观处详写,反之则从略。略写处一笔带过,详写处细描深绘,多层次,多方位地显现百丈山的美姿。 DB拓展:《百丈山六咏》之三赏析: 朱熹偕友人登临百丈山上,写下《百丈山六咏》,是一组精彩的山水诗。其一《古磴》诗云:

层崖俯深幽,微径忽中断。

努力一跻攀,前行有奇观。 诗人站在层层叠叠的悬崖之上,下面是幽深莫测的山谷,眼前的羊肠小道突然中断。在这种上不能,下不易的困境之中,诗人认为只要勇敢地向上探索攀登,前面一定会有奇丽的风光。朱熹在写景中巧妙地提示一个生活哲理,在困境中只在敢于奋斗,必能化险为夷,闯出一条通往险峰的道路。 其二《小涧》诗云: 两崖交翠阴,一水自清泻。 俯仰契幽情,神襟顿飘洒。 诗人以平视的角度,描写两山交合的山谷,古木成荫,涧水如带,山水幽景使人心旷神怡,一时使人忘却了人世间的烦恼和纷争,陶醉在大自然的美景之中。其五《西阁》诗云: 借此云窗眠,静夜心独苦。 安得枕下泉,去作人间雨。 游山当日,诗人夜宿百丈西阁之中,夜虽静而人难寐。枕下清泉叮咚不止,诗人忽发奇想,希望山间飞泉,能化作人间及时雨,那该多好啊!结句出语不凡,作者忧国忧民之心路然纸上。布置作业:范仲淹:“不以物喜,不以己悲”

苏 辙 :“使其中坦然,不以物伤性,将何

适而非快?”

苏 轼:“余之无所往而不乐者,盖游于

物之外也” 结合上面三者观点,以“如何面对人生遇到的挫折”为话题,写一篇作文的开头,要求:1、紧扣话题,2、至少用一种修辞手法。 附:课文翻译 登上百丈山约三里多路,右边俯临深险的山谷,左边连接着陡峭悬崖;重叠的石块形成台阶,走了十多级台阶方才越过。百丈山的优美景色大概就从这里开始了。

沿着石阶向东走,就能看到一个小涧,有一座石桥横跨在它上面。涧里长满苍翠的藤蔓和参天的古木,这里即使在盛夏中午最炎热的时候,也感觉不到逼人的暑气;涧中水流清澈,从高处急速流下,发出淙淙的声音。越过石桥,沿着两边山崖曲折小路而上,可以发现一座寺庙,寺庙大致有三间小屋,都不能容纳十来个人。但这里前面可以俯瞰清澈的涧水,后面临近一泓小池,习习清风从两边山峡间吹来,整日不停。门内横跨小池的又是一座石桥,越过石桥向北走,踏着数级石梯能够进入一座庵中。庵里只有几间老屋,低矮而又狭窄,没有什么值得观赏的。只有庵中的西阁楼风景优美。溪流从西边山谷中顺着石头缝隙奔射而出于西阁之下,南边和东边溪水一同注入小池中,从小池中泻出,形成前面所说的小涧。西阁位居小涧的上游,正对着湍急的水流和峻峭的山石相撞搏击之处,最值得观赏。然而在西阁后面,却是石壁,没有什么风景可看的。唯独在夜里睡在西阁楼上,枕席下面就整宿都响着潺潺的流水声,听久了,更感到悲凉,这种情境令人觉得可爱罢了。出了山门向东,走十多步,可以看到一座石台,其下面临悬崖峭壁,深暗险峻。在草木丛杂的地方向东南眺望,可以看见一挂瀑布由前方岩石洞穴中喷涌而出,凌空而下长达几十尺。瀑布的飞沫就像飞散的珍珠喷洒着雾气,在日光照射之下,光彩鲜明,晃人眼目,让人不敢正视。石台正对着山西南的缺口,对着芦山,此山独立挺拔而出,周围其它几百里间的高低山峰,也都历历在目,十分分明。太阳迫近西山,余晖横斜照耀之下,群山或紫或翠,重叠相映,数也数不尽。早晨起床向山下探视,满山遍野白云飘荡,像大海波涛起伏;而远近各座山峰隐现于其中,就像时而在飞奔,时而在漂浮,来来往往,有的涌现,有的隐没,顷刻之间,变化万千。石台东面,小路断绝,乡里的人在山壁上凿出石级为路,用以行走,因而在它的东面修造祭神的祠堂,天旱或水涝时在这里向神佛祈祷。那些畏惧险途的人不敢走,但百丈山值得观赏的景物到此也就穷尽了。再见

教育家,字元晦,一字仲晦,号

晦庵,晚号晦翁,徽州婺源(今江

西婺源)人,生于南剑州(今福建

南平)。南宋高宗绍兴年间进士,

历仕高宗、孝宗、光宗、宁宗四

朝,官至宝文阁待制。谥号“文”,

赠太师,追封信国公,改徽国公。

他是著名的唯心主义哲学家、宋

代理学的集大成者,明清以来,

奉为“大贤”,配享孔庙,在日本

和朝鲜半岛广有影响。著有《四

书章句集注》、《诗集传》、

《楚辞集注》及后人编纂的《晦

庵先生朱文公文集》、《朱子语

类》等。 作者及写作背景简介:《百丈山记》选自《朱文公文集》。它写于宋孝宗淳熙二年(1175)的夏天。作者没有把笔墨花在记述出游的时间、行程等等上面,而是着力于描写百丈山的优美风景。文章开门见山,从“山之胜盖自此始”写起,到“山之可观者,至是则亦穷矣”,结束了基本部分的内容,首尾呼应,一气贯串,显得十分集中、紧凑。有选择地落笔于六处景致,分为两组,第一组叙述踏石磴、过涧水、入山门而至西阁,主要描写西阁环境的优美和夜宿听泉的感受。第二组中由石台引出,主要描写瀑布、夕照与云海,叙次分明,铺排得当,重点突出,引人入胜。通篇状物写景,准确而形象,细致而生动,表现出作者精细的观察能力和运用语言的功夫。在同时所写《百丈山六咏》之一《西阁》的绝句中,朱熹曾抒发了“安得枕下泉,去作人间雨”的情怀与议论,而没有把它写进本文。这是一篇以刻画山水景物见长的游记。

借助下列提示,自主学习第一自然段: 1、解释下列画线的字词,并翻译全段。 右俯绝壑,左控垂崖 山之胜盖自此始 2、想一想,第一段主要讲了什么? 登上百丈山约三里多路,右边俯临深险的山谷,左边临着垂直的悬崖;累叠石头作为阶梯,踏着十多级台阶方才越过这个地方,百丈山的优美景色大概就从这里开始了。第一段主要简述登山的过程,到达了百丈山的风景绝佳处。绝壑:又深又陷的山谷。控:临大概,表推测。研读第二段,完成下列问题: 1、解释下列画线的字词:

循磴而东 然前瞰涧水

蹑石梯数级入庵 无足观

独其西阁为胜 乃壁其后,无所睹

2、翻译下列句子:

水皆清澈,自高淙下,其声溅溅然。

水自西谷中循石罅奔射出阁下,南与东谷水并注池中。

阁据其上流,当水石,峻激相搏处,最为可玩。顺着看见踏值得优美的景色筑壁涧中水流清澈,从高处急速流下,发出淙淙的声音。

溪流从西边山谷中顺着石头缝隙奔射而出于西阁之下,在南边和东边的溪水一同注入小池中。

西阁位居小涧的上游,正对着湍急的水流和峻峭的山石相撞搏击之处,最值得观赏。反映百丈山水的特点的句子是:

文中写西阁位置及水流特点的句子的是:第二段主要描述了山门前后幽静美丽的景色。水皆清澈,自高淙下,其声溅溅然阁据其上流,当水石,峻激相搏处,最为可玩 研读第三段,完成下列问题: 1、解释下列画线的字词 深昧险绝 瀵涌而出 前揖芦山 日薄西山 2、翻译下列句子: 其沫乃如散珠喷雾,日光烛之,璀璨夺目,不可正视。 日薄西山,余光横照,紫翠重叠,不可殚数。瀑布的飞沫就像飞散的珍珠喷洒着雾气,在日光照射之下,光彩鲜明,晃人眼目,让人不敢正视。

太阳迫近西山,余晖横斜照耀之下,群山或紫或翠,重叠相映,数也数不尽。幽暗不明,极深水同源而分流正对着迫近,靠近文中写瀑布飞沫特点的句子的是:

文中写傍晚景色的句子是:

文中写百丈山早晨景色的句子是:第三段主要描述了瀑布的壮美景色。其沫乃如散珠喷雾,日光烛之,璀璨夺目,不可正视。日薄西山,余光横照,紫翠重叠,不可殚数。旦起下视,白云满川,如海波起伏;而远近诸山出其中者,皆若飞浮来往,或涌或没,顷刻万变。借助下列提示,自主学习第四自然段。 1、解释下列画线的字词,理解全段。 以纪其胜 因各别为小诗 2、想一想,第四段主要讲了什么? 以:用来。纪:通“记”于是介绍同游之人和写作目的。整体感知:1、本文的游踪是怎样的?2、本文的写作目的是什么?3、本文的写作特色 石磴、小涧、山门、石台、西阁、瀑布呈同游诸君,又以告夫欲往而未能者移步换景详略得当寓情于景以“记”为名本质为记叙文 “记”,是古代的一种文体。主要是记载事物,并通 过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。解 题课堂小测:1、写出下列加点词在句中的意思(4分)

①循磴而东,既得小涧 循:

②老屋数间,卑痹迫隘 隘:

③日光烛之,璀璨夺目 烛:

④紫翠重叠,不可殚数 殚: 2、把下列句子译成现代汉语。 (6分)

①然山之可观者,至是则亦穷矣

②因各别为小诗以识其处,呈同游诸君 顺着狭小照耀竭尽3、下列对句中加点的词用法判断正确的一项是(2分)

①叠石为磴十余级乃得度 / 其沫乃如散珠喷雾

②曲折而上 / 自池而出

A.①相同,②相同 B.①相同,②不同

C.①②均不同 D.①不同,②相同4、下列各句对文章的阐述,不正确的一项是

A.这篇游记采用了移步换景的方式,引导人们去游览百丈山的胜景。

B.文章第二节以“涧”为中心,贯串着水的描写,详写涧水美的形貌和作者由此而萌生的审美情趣。

C.第三节主要写瀑布凌空而泻,气势磅礴,水珠在阳光照射下,璀璨夺目,五彩缤纷,煞是伟观。

D.本文详略得宜,可观处详写,反之则从略。略写处一笔带过,详写处细描深绘,多层次,多方位地显现百丈山的美姿。 DB拓展:《百丈山六咏》之三赏析: 朱熹偕友人登临百丈山上,写下《百丈山六咏》,是一组精彩的山水诗。其一《古磴》诗云:

层崖俯深幽,微径忽中断。

努力一跻攀,前行有奇观。 诗人站在层层叠叠的悬崖之上,下面是幽深莫测的山谷,眼前的羊肠小道突然中断。在这种上不能,下不易的困境之中,诗人认为只要勇敢地向上探索攀登,前面一定会有奇丽的风光。朱熹在写景中巧妙地提示一个生活哲理,在困境中只在敢于奋斗,必能化险为夷,闯出一条通往险峰的道路。 其二《小涧》诗云: 两崖交翠阴,一水自清泻。 俯仰契幽情,神襟顿飘洒。 诗人以平视的角度,描写两山交合的山谷,古木成荫,涧水如带,山水幽景使人心旷神怡,一时使人忘却了人世间的烦恼和纷争,陶醉在大自然的美景之中。其五《西阁》诗云: 借此云窗眠,静夜心独苦。 安得枕下泉,去作人间雨。 游山当日,诗人夜宿百丈西阁之中,夜虽静而人难寐。枕下清泉叮咚不止,诗人忽发奇想,希望山间飞泉,能化作人间及时雨,那该多好啊!结句出语不凡,作者忧国忧民之心路然纸上。布置作业:范仲淹:“不以物喜,不以己悲”

苏 辙 :“使其中坦然,不以物伤性,将何

适而非快?”

苏 轼:“余之无所往而不乐者,盖游于

物之外也” 结合上面三者观点,以“如何面对人生遇到的挫折”为话题,写一篇作文的开头,要求:1、紧扣话题,2、至少用一种修辞手法。 附:课文翻译 登上百丈山约三里多路,右边俯临深险的山谷,左边连接着陡峭悬崖;重叠的石块形成台阶,走了十多级台阶方才越过。百丈山的优美景色大概就从这里开始了。

沿着石阶向东走,就能看到一个小涧,有一座石桥横跨在它上面。涧里长满苍翠的藤蔓和参天的古木,这里即使在盛夏中午最炎热的时候,也感觉不到逼人的暑气;涧中水流清澈,从高处急速流下,发出淙淙的声音。越过石桥,沿着两边山崖曲折小路而上,可以发现一座寺庙,寺庙大致有三间小屋,都不能容纳十来个人。但这里前面可以俯瞰清澈的涧水,后面临近一泓小池,习习清风从两边山峡间吹来,整日不停。门内横跨小池的又是一座石桥,越过石桥向北走,踏着数级石梯能够进入一座庵中。庵里只有几间老屋,低矮而又狭窄,没有什么值得观赏的。只有庵中的西阁楼风景优美。溪流从西边山谷中顺着石头缝隙奔射而出于西阁之下,南边和东边溪水一同注入小池中,从小池中泻出,形成前面所说的小涧。西阁位居小涧的上游,正对着湍急的水流和峻峭的山石相撞搏击之处,最值得观赏。然而在西阁后面,却是石壁,没有什么风景可看的。唯独在夜里睡在西阁楼上,枕席下面就整宿都响着潺潺的流水声,听久了,更感到悲凉,这种情境令人觉得可爱罢了。出了山门向东,走十多步,可以看到一座石台,其下面临悬崖峭壁,深暗险峻。在草木丛杂的地方向东南眺望,可以看见一挂瀑布由前方岩石洞穴中喷涌而出,凌空而下长达几十尺。瀑布的飞沫就像飞散的珍珠喷洒着雾气,在日光照射之下,光彩鲜明,晃人眼目,让人不敢正视。石台正对着山西南的缺口,对着芦山,此山独立挺拔而出,周围其它几百里间的高低山峰,也都历历在目,十分分明。太阳迫近西山,余晖横斜照耀之下,群山或紫或翠,重叠相映,数也数不尽。早晨起床向山下探视,满山遍野白云飘荡,像大海波涛起伏;而远近各座山峰隐现于其中,就像时而在飞奔,时而在漂浮,来来往往,有的涌现,有的隐没,顷刻之间,变化万千。石台东面,小路断绝,乡里的人在山壁上凿出石级为路,用以行走,因而在它的东面修造祭神的祠堂,天旱或水涝时在这里向神佛祈祷。那些畏惧险途的人不敢走,但百丈山值得观赏的景物到此也就穷尽了。再见