1.1-1.2物质的变化、物质的酸碱性(预习衔接.含解析)-2025-2026学年九年级上册科学浙教版

文档属性

| 名称 | 1.1-1.2物质的变化、物质的酸碱性(预习衔接.含解析)-2025-2026学年九年级上册科学浙教版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 529.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 18:55:35 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新课预习衔接 物质的变化、物质的酸碱性

一.选择题(共12小题)

1.温州市有许多非物质文化遗产,如木雕、米酒等,下列制作过程主要利用化学变化的是( )

A.雕刻木雕 B.酿制米酒

C.镶嵌彩石 D.打磨铜器

2.(2024 柯桥区月考)绚烂多姿的“冰晕”装点着美丽的天空,它是大气中冰晶对光线反射或折射所产生的大气光学现象,“冰晶”是水蒸气冷却后变成的固体小颗粒。“冰晕”和“冰晶“的形成过程发生的变化是( )

A.均为物理变化

B.均为化学变化

C.前者是物理变化,后者是化学变化

D.前者是化学变化后者是物理变化

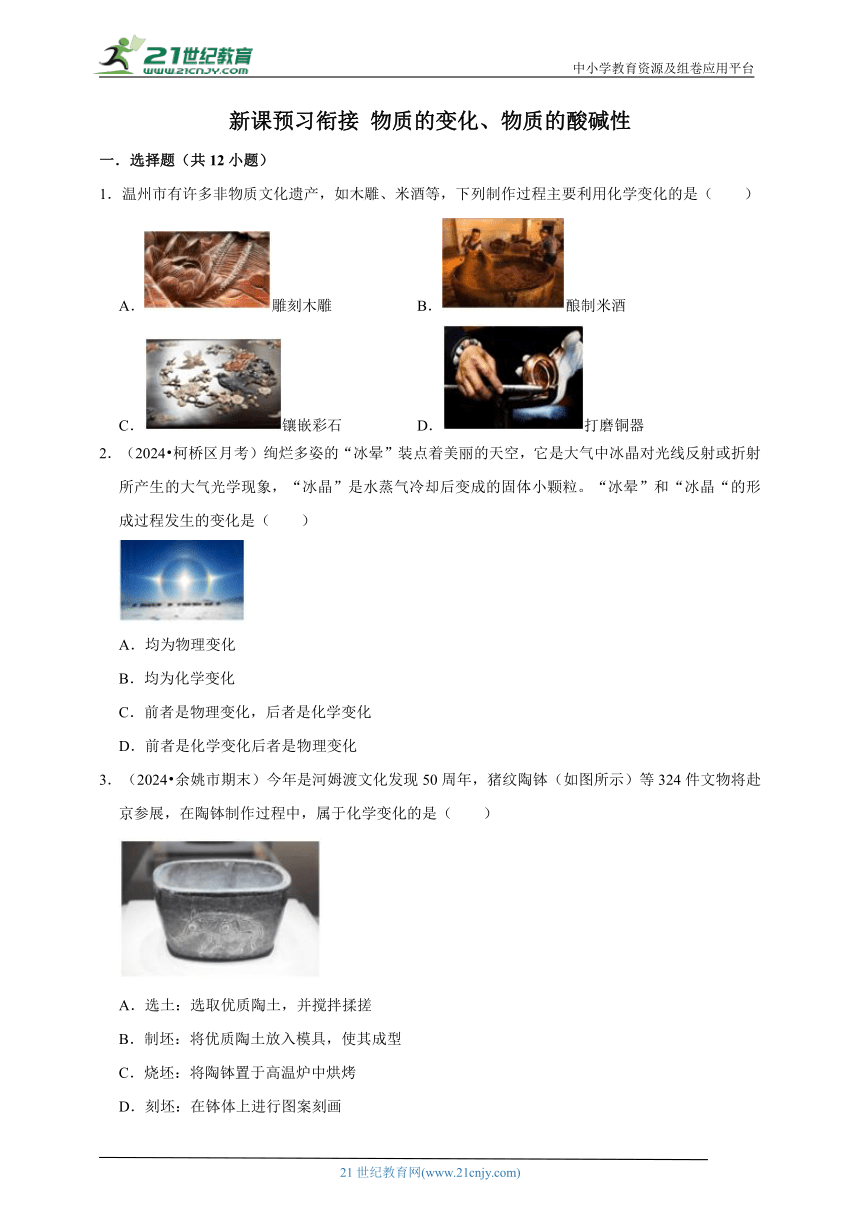

3.(2024 余姚市期末)今年是河姆渡文化发现50周年,猪纹陶钵(如图所示)等324件文物将赴京参展,在陶钵制作过程中,属于化学变化的是( )

A.选土:选取优质陶土,并搅拌揉搓

B.制坯:将优质陶土放入模具,使其成型

C.烧坯:将陶钵置于高温炉中烘烤

D.刻坯:在钵体上进行图案刻画

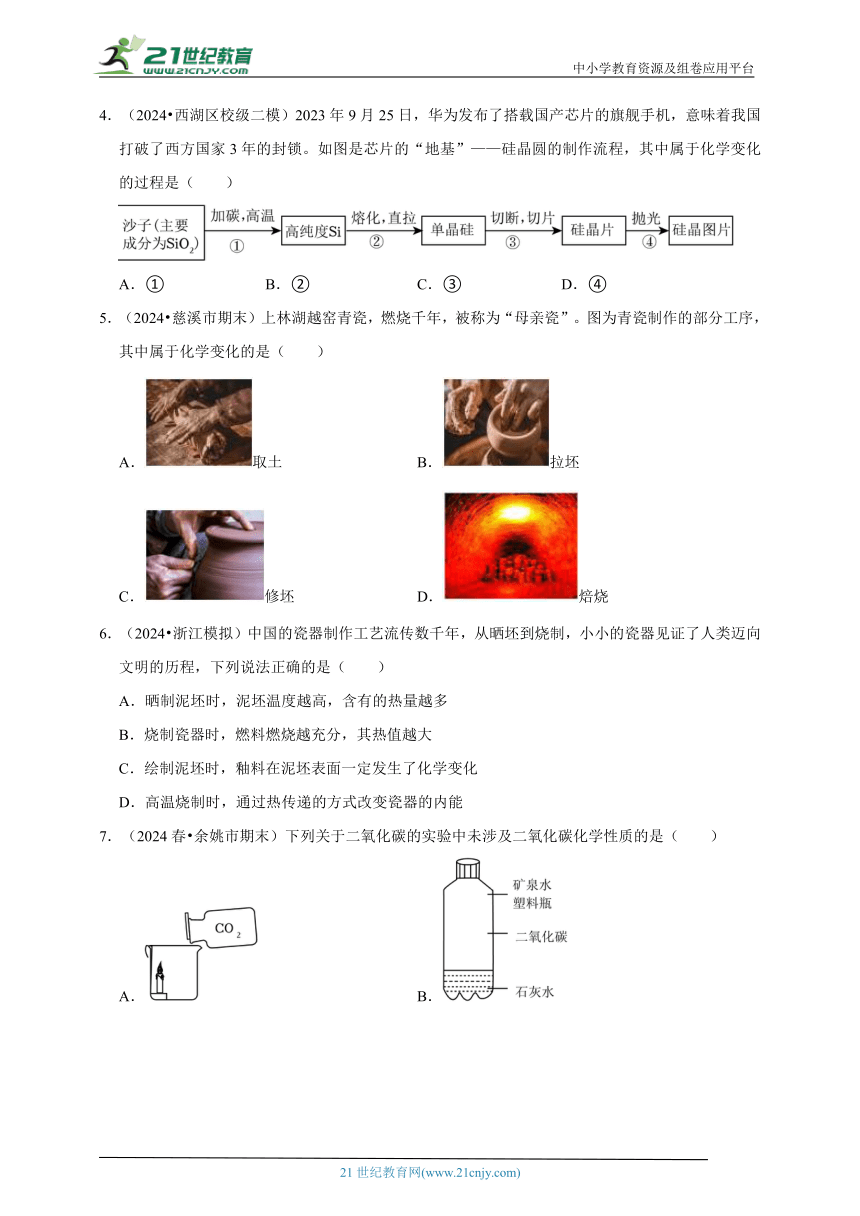

4.(2024 西湖区校级二模)2023年9月25日,华为发布了搭载国产芯片的旗舰手机,意味着我国打破了西方国家3年的封锁。如图是芯片的“地基”——硅晶圆的制作流程,其中属于化学变化的过程是( )

A.① B.② C.③ D.④

5.(2024 慈溪市期末)上林湖越窑青瓷,燃烧千年,被称为“母亲瓷”。图为青瓷制作的部分工序,其中属于化学变化的是( )

A.取土 B.拉坯

C.修坯 D.焙烧

6.(2024 浙江模拟)中国的瓷器制作工艺流传数千年,从晒坯到烧制,小小的瓷器见证了人类迈向文明的历程,下列说法正确的是( )

A.晒制泥坯时,泥坯温度越高,含有的热量越多

B.烧制瓷器时,燃料燃烧越充分,其热值越大

C.绘制泥坯时,釉料在泥坯表面一定发生了化学变化

D.高温烧制时,通过热传递的方式改变瓷器的内能

7.(2024春 余姚市期末)下列关于二氧化碳的实验中未涉及二氧化碳化学性质的是( )

A. B.

C. D.

8.如图所示装置中观察到紫色石蕊变红。物质甲是( )

A.浓氨水 B.浓硫酸 C.浓盐酸 D.食盐水

9.小艺利用酒精提取了几种花的色素,并分别检测它们在不同溶液中的显色情况,记录如表。则其中能用来区分稀硫酸和氯化钠溶液(呈中性)的是( )

花的种类 不同溶液中的颜色

酸性溶液 中性溶液 碱性溶液

月季花 红色 红色 黄色

菊花 红色 紫色 黄色

丝瓜花 黄色 黄色 黄色

一串红 红色 红色 黄绿色

A.月季花 B.菊花 C.丝瓜花 D.一串红

10.(2024 瑞安市模拟)合理的早餐搭配有利于身体健康,下列早餐饮品中对于胃酸过多的人,空腹时最宜食用的是( )

种类 苹果汁 牛奶 白开水 豆浆

pH 2.9~3.3 6.3~6.6 7 7.4~7.9

A.苹果汁 B.牛奶 C.白开水 D.豆浆

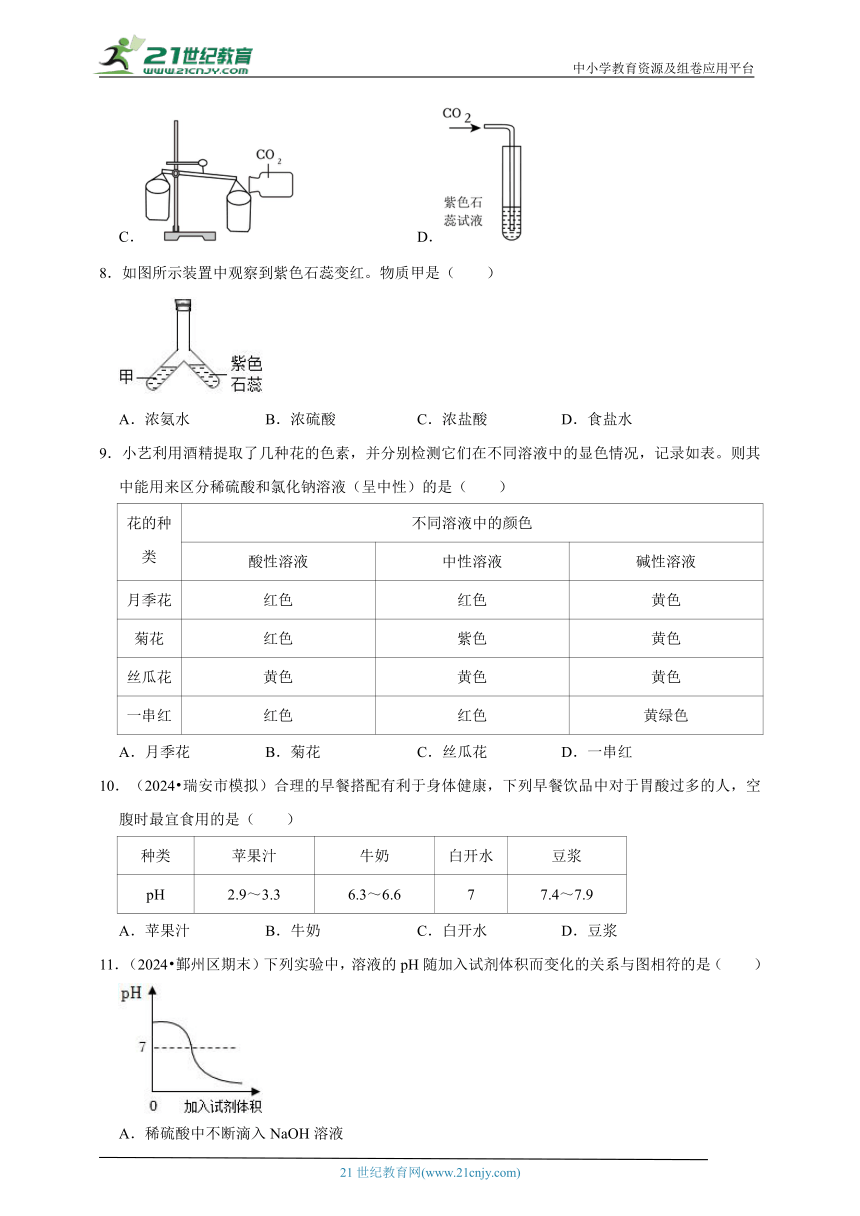

11.(2024 鄞州区期末)下列实验中,溶液的pH随加入试剂体积而变化的关系与图相符的是( )

A.稀硫酸中不断滴入NaOH溶液

B.NaOH溶液中不断滴入稀盐酸

C.NaOH溶液中不断滴入氯化钙

D.NaOH溶液中不断滴入蒸馏水

12.(2024 鄞州区期末)不同品牌的洗手液pH一般不同,25℃时四种洗手液的pH如图所示,酸性最强的是( )

A.洗手液a B.洗手液b C.洗手液c D.洗手液d

二.填空题(共6小题)

13.(2024 北仑区期末)下列描述中属于物理变化的是 (填序号,下同);属于化学变化的是 ;属于物理性质的是 。

①汽油是易燃物品;②蜡烛燃烧;③氧气是无色无味气体;④冰块融化;⑤铁能生锈;⑥酒精易挥发。

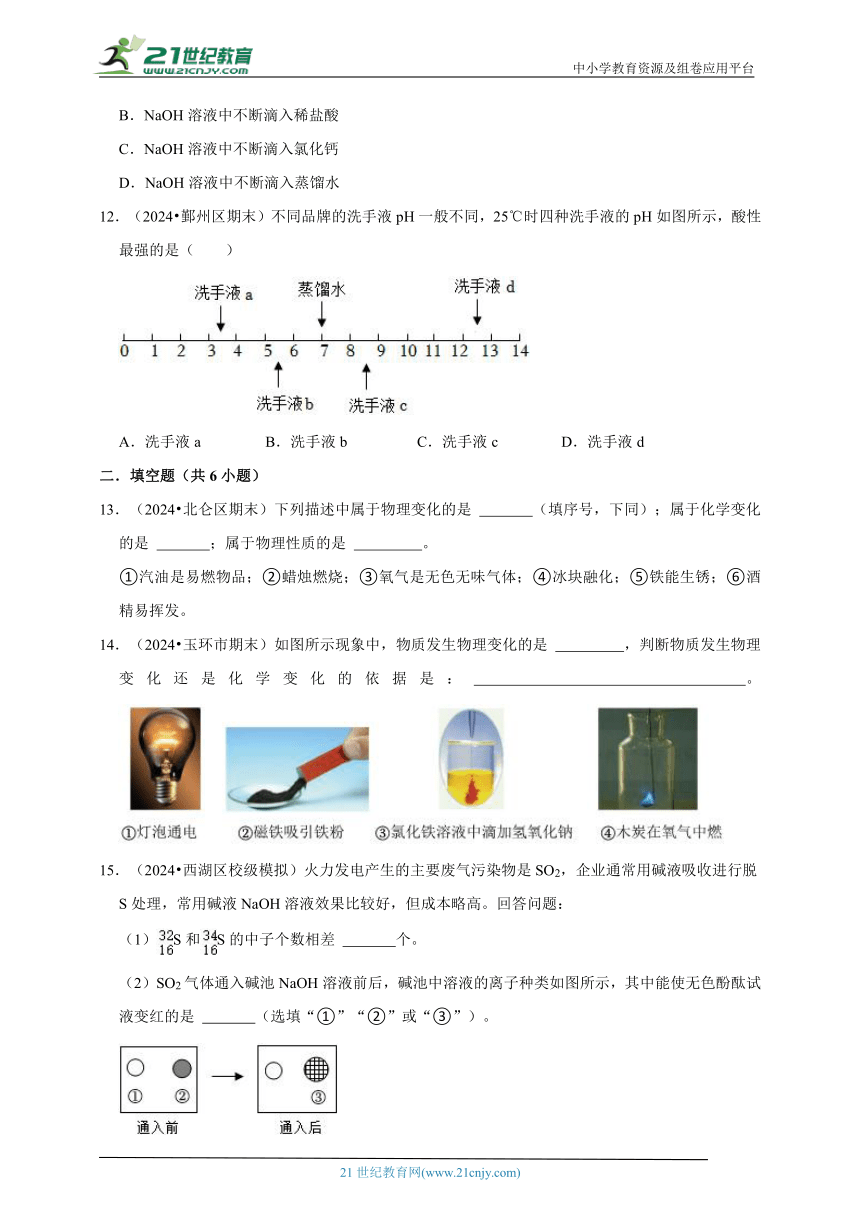

14.(2024 玉环市期末)如图所示现象中,物质发生物理变化的是 ,判断物质发生物理变化还是化学变化的依据是: 。

15.(2024 西湖区校级模拟)火力发电产生的主要废气污染物是SO2,企业通常用碱液吸收进行脱S处理,常用碱液NaOH溶液效果比较好,但成本略高。回答问题:

(1)S和S的中子个数相差 个。

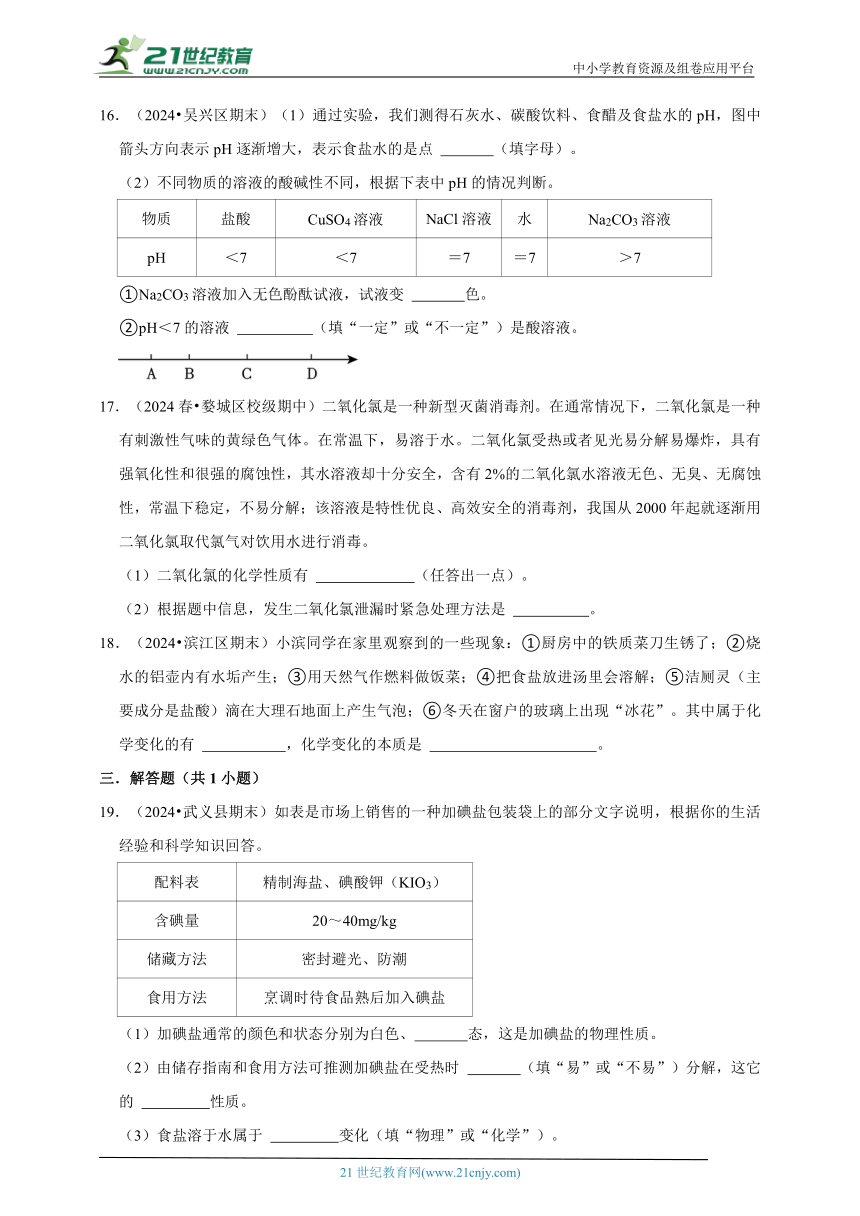

(2)SO2气体通入碱池NaOH溶液前后,碱池中溶液的离子种类如图所示,其中能使无色酚酞试液变红的是 (选填“①”“②”或“③”)。

16.(2024 吴兴区期末)(1)通过实验,我们测得石灰水、碳酸饮料、食醋及食盐水的pH,图中箭头方向表示pH逐渐增大,表示食盐水的是点 (填字母)。

(2)不同物质的溶液的酸碱性不同,根据下表中pH的情况判断。

物质 盐酸 CuSO4溶液 NaCl溶液 水 Na2CO3溶液

pH <7 <7 =7 =7 >7

①Na2CO3溶液加入无色酚酞试液,试液变 色。

②pH<7的溶液 (填“一定”或“不一定”)是酸溶液。

17.(2024春 婺城区校级期中)二氧化氯是一种新型灭菌消毒剂。在通常情况下,二氧化氯是一种有刺激性气味的黄绿色气体。在常温下,易溶于水。二氧化氯受热或者见光易分解易爆炸,具有强氧化性和很强的腐蚀性,其水溶液却十分安全,含有2%的二氧化氯水溶液无色、无臭、无腐蚀性,常温下稳定,不易分解;该溶液是特性优良、高效安全的消毒剂,我国从2000年起就逐渐用二氧化氯取代氯气对饮用水进行消毒。

(1)二氧化氯的化学性质有 (任答出一点)。

(2)根据题中信息,发生二氧化氯泄漏时紧急处理方法是 。

18.(2024 滨江区期末)小滨同学在家里观察到的一些现象:①厨房中的铁质菜刀生锈了;②烧水的铝壶内有水垢产生;③用天然气作燃料做饭菜;④把食盐放进汤里会溶解;⑤洁厕灵(主要成分是盐酸)滴在大理石地面上产生气泡;⑥冬天在窗户的玻璃上出现“冰花”。其中属于化学变化的有 ,化学变化的本质是 。

三.解答题(共1小题)

19.(2024 武义县期末)如表是市场上销售的一种加碘盐包装袋上的部分文字说明,根据你的生活经验和科学知识回答。

配料表 精制海盐、碘酸钾(KIO3)

含碘量 20~40mg/kg

储藏方法 密封避光、防潮

食用方法 烹调时待食品熟后加入碘盐

(1)加碘盐通常的颜色和状态分别为白色、 态,这是加碘盐的物理性质。

(2)由储存指南和食用方法可推测加碘盐在受热时 (填“易”或“不易”)分解,这它的 性质。

(3)食盐溶于水属于 变化(填“物理”或“化学”)。

参考答案与试题解析

一.选择题(共12小题)

1.温州市有许多非物质文化遗产,如木雕、米酒等,下列制作过程主要利用化学变化的是( )

A.雕刻木雕 B.酿制米酒

C.镶嵌彩石 D.打磨铜器

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】B

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别为:是否有新物质生成;据此分析判断。

【解答】解:A.雕刻木雕,没有新物质生成,属于物理变化,故错误;

B.酿制米酒,有新物质酒精生成,属于化学变化,故正确;

C.镶嵌彩石,没有新物质生成,属于物理变化,故错误;

D.打磨铜器,没有新物质生成,属于物理变化,故错误。

故选:B。

【点评】本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。

2.(2024 柯桥区月考)绚烂多姿的“冰晕”装点着美丽的天空,它是大气中冰晶对光线反射或折射所产生的大气光学现象,“冰晶”是水蒸气冷却后变成的固体小颗粒。“冰晕”和“冰晶“的形成过程发生的变化是( )

A.均为物理变化

B.均为化学变化

C.前者是物理变化,后者是化学变化

D.前者是化学变化后者是物理变化

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】A

【分析】本题考查学生对物理变化和化学变化的确定。判断一个变化是物理变化还是化学变化,要依据在变化过程中有没有生成其他物质,生成其他物质的是化学变化,没有生成其他物质的是物理变化。

【解答】解:“冰晶”是水蒸气冷却后变成的固体小颗粒,只是状态的改变,属于物理变化;“冰晕”是大气中冰晶对光线反射或折射所产生的大气光学现象,没有新物质生成,属于物理变化。

故选:A。

【点评】搞清楚物理变化和化学变化的本质区别是解答本类习题的关键。判断的标准是看在变化中有没有生成其他物质。一般地,物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质形状的变化。

3.(2024 余姚市期末)今年是河姆渡文化发现50周年,猪纹陶钵(如图所示)等324件文物将赴京参展,在陶钵制作过程中,属于化学变化的是( )

A.选土:选取优质陶土,并搅拌揉搓

B.制坯:将优质陶土放入模具,使其成型

C.烧坯:将陶钵置于高温炉中烘烤

D.刻坯:在钵体上进行图案刻画

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】C

【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化。化学变化的特征是:有新物质生成。判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成。

【解答】解:A、选取优质陶土,并搅拌揉搓,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

B、将优质陶土放入模具,使其成型,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

C、将陶钵置于高温炉中烘烤,燃烧属于化学变化;故选项正确;

D、在钵体上进行图案刻画,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

故选:C。

【点评】本考点考查了物理变化和化学变化的区别,基础性比较强,只要抓住关键点:是否有新物质生成,问题就很容易解决。本考点主要出现在选择题和填空题中。

4.(2024 西湖区校级二模)2023年9月25日,华为发布了搭载国产芯片的旗舰手机,意味着我国打破了西方国家3年的封锁。如图是芯片的“地基”——硅晶圆的制作流程,其中属于化学变化的过程是( )

A.① B.② C.③ D.④

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】A

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化与物理变化的本质区别是有无新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别,并结合事实进行分析判断即可。

【解答】解:A、加碳高温过程中有新物质硅等生成,属于化学变化,故A正确;

B、熔化、直拉过程中只是状态和形状发生变化,没有新物质生成,属于物理变化,故B错;

C、切断、切片过程中只是形状的改变,没有新物质生成,属于物理变化,故C错;

D、抛光过程中没有新物质生成,属于物理变化,故D错。

故选:A。

【点评】本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,这里的新物质是指和变化前的物质是不同种的物质,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。

5.(2024 慈溪市期末)上林湖越窑青瓷,燃烧千年,被称为“母亲瓷”。图为青瓷制作的部分工序,其中属于化学变化的是( )

A.取土 B.拉坯

C.修坯 D.焙烧

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】D

【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化。化学变化的特征是:有新物质生成。判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成。

【解答】解:A、取土没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

B、拉坯没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

C、修坯没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

D、焙烧,燃烧属于化学变化;故选项正确;

故选:D。

【点评】本考点考查了物理变化和化学变化的区别,基础性比较强,只要抓住关键点:是否有新物质生成,问题就很容易解决。本考点主要出现在选择题和填空题中。

6.(2024 浙江模拟)中国的瓷器制作工艺流传数千年,从晒坯到烧制,小小的瓷器见证了人类迈向文明的历程,下列说法正确的是( )

A.晒制泥坯时,泥坯温度越高,含有的热量越多

B.烧制瓷器时,燃料燃烧越充分,其热值越大

C.绘制泥坯时,釉料在泥坯表面一定发生了化学变化

D.高温烧制时,通过热传递的方式改变瓷器的内能

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】D

【分析】A、根据热量的说法来分析;

B、1kg某种燃料完全燃烧放出的能量,叫做这种燃料的热值。热值是燃料的一种特性,它只与燃料的种类有关,与燃料的质量、燃烧程度等均无关;

C、根据是否生成新物质来分析;

D、高温烧制时,通过热传递的方法增加砖块的内能。

【解答】解:A、热量是一个过程量,只能说吸收(或者放出)了多少热量,不能说某物体含有多少热量,故A错误;

B、燃料的热值仅与燃料的种类有关,而与燃料的燃烧程度、质量都无关,故B错误;

C、绘制泥坯时,没有新物质生成,发生的属于物理变化,故C错误;

D、高温烧制时,砖块吸收热量,内能增加,是通过热传递的方式改变砖块的内能,故D正确。

故选:D。

【点评】本题是一道热学综合题,主要考查学生对热量、内能、热值等概念的理解和掌握,难度不大。

7.(2024春 余姚市期末)下列关于二氧化碳的实验中未涉及二氧化碳化学性质的是( )

A. B.

C. D.

【考点】物理性质与化学性质的差别及应用.

【答案】C

【分析】根据二氧化碳的物理性质、化学性质,进行分析判断。

【解答】解:A、下层的蜡烛先熄灭,上层的蜡烛后熄灭,说明了CO2密度比空气的大;蜡烛熄灭,说明了二氧化碳不能燃烧,也不能支持燃烧,涉及二氧化碳化学性质,故选项错误。

B、图中实验,澄清石灰水变浑浊,是因为二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,涉及二氧化碳化学性质,故选项错误。

C、图中实验,倾倒二氧化碳的纸筒下沉,说明二氧化碳的密度比空气的大,未涉及二氧化碳化学性质,故选项正确。

D、图中实验,紫色石蕊溶液变红色,是因为二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸能使紫色石蕊溶液变红色,涉及二氧化碳化学性质,故选项错误。

故选:C。

【点评】本题难度不大,了解二氧化碳的物理性质、化学性质是正确解答本题的关键。

8.如图所示装置中观察到紫色石蕊变红。物质甲是( )

A.浓氨水 B.浓硫酸 C.浓盐酸 D.食盐水

【考点】酸碱指示剂及其性质.

【答案】C

【分析】紫色的石蕊试液遇酸性溶液变成红色,遇碱性溶液变成蓝色。

【解答】解:A、浓氨水显碱性,能使紫色的石蕊试液变蓝色,不合题意;

B、浓硫酸没有挥发性,不能与石蕊试液接触,不能使紫色石蕊试液变红的,不合题意;

C、浓盐酸具有挥发性,挥发出来的氯化氢气体溶于水形成盐酸,盐酸显酸性,能使紫色的石蕊试液变红色,符合题意;

D、食盐水呈中性,也没有与石蕊试液接触,不能使紫色石蕊试液变红的,不合题意;

故选:C。

【点评】紫色的石蕊试液遇酸性溶液变成红色,遇碱性溶液变成蓝色;无色的酚酞试液遇酸性溶液不变色,遇碱性溶液变成红色(可以简记为:“紫石酸红遇碱蓝,无酚酸无遇碱红”)。

9.小艺利用酒精提取了几种花的色素,并分别检测它们在不同溶液中的显色情况,记录如表。则其中能用来区分稀硫酸和氯化钠溶液(呈中性)的是( )

花的种类 不同溶液中的颜色

酸性溶液 中性溶液 碱性溶液

月季花 红色 红色 黄色

菊花 红色 紫色 黄色

丝瓜花 黄色 黄色 黄色

一串红 红色 红色 黄绿色

A.月季花 B.菊花 C.丝瓜花 D.一串红

【考点】酸碱指示剂及其性质.

【答案】B

【分析】根据物质的酸碱性以及表中数据分析。

【解答】解:稀硫酸显酸性、氯化钠溶液呈中性,区分二者必须在酸性和中性溶液中表现不同的现象,

A、月季花在酸性、中性溶液中都显示红色,因此无法区分酸性溶液和中性溶液,故错误。

B、菊花在酸性溶液中显示红色,在中性溶液中显示紫色,在碱性溶液中显示黄色。这表明菊花的色素能够颜色改变稀硫酸和氯化钠溶液,故正确。

C、丝瓜花在所有溶液中的颜色都是黄色,因此无法区分酸性溶液和中性溶液,故错误。

D、一串红在酸性、中性溶液中都显示红色,因此无法区分酸性溶液和中性溶液,故错误。

故选:B。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

10.(2024 瑞安市模拟)合理的早餐搭配有利于身体健康,下列早餐饮品中对于胃酸过多的人,空腹时最宜食用的是( )

种类 苹果汁 牛奶 白开水 豆浆

pH 2.9~3.3 6.3~6.6 7 7.4~7.9

A.苹果汁 B.牛奶 C.白开水 D.豆浆

【考点】溶液的酸碱性与pH的关系.

【答案】D

【分析】当溶液的pH等于7时,呈中性;当溶液的pH小于7时,呈酸性;当溶液的pH大于7时,呈碱性。对于胃酸过多的人,空腹时最宜进食的食物应该是显弱碱性的食物。

【解答】解:人的胃液中含有盐酸,对于胃酸过多的人应降低其酸性,可食用碱性食物以中和多余的胃酸。在苹果汁、白开水、牛奶、豆浆四种饮品中,豆浆的pH最大,显弱碱性,可中和多余的胃酸,空腹时最宜食用。

故选:D。

【点评】本题难度不大,掌握溶液的酸碱性和溶液pH大小之间的关系是顺利解题的关键。

11.(2024 鄞州区期末)下列实验中,溶液的pH随加入试剂体积而变化的关系与图相符的是( )

A.稀硫酸中不断滴入NaOH溶液

B.NaOH溶液中不断滴入稀盐酸

C.NaOH溶液中不断滴入氯化钙

D.NaOH溶液中不断滴入蒸馏水

【考点】溶液的酸碱性与pH的关系.

【答案】B

【分析】由图中可知,开始时溶液的pH大于7,显碱性,随着溶液的加入溶液的pH越来越小,直至小于7,加入的溶液应该是显酸性的物质。

【解答】解:根据溶液pH的变化情况可知,应该是向显碱性的溶液中不断地加入显酸性的溶液。

A、向显酸性的溶液中加入显碱性的溶液,故A不正确。

B、向显碱性的溶液中不断地加入显酸性的溶液。故B正确。

C、向显碱性的溶液中不断地加入显中性的溶液。故C不正确。

D、向显碱性的溶液中不断地加入显中性的物质,故D不正确。

故选:B。

【点评】解答本题的关键是要充分理解图中提供的信息方面的知识,只有这样才能对问题做出正确的判断。

12.(2024 鄞州区期末)不同品牌的洗手液pH一般不同,25℃时四种洗手液的pH如图所示,酸性最强的是( )

A.洗手液a B.洗手液b C.洗手液c D.洗手液d

【考点】溶液的酸碱性与pH的关系.

【答案】A

【分析】当溶液的pH等于7时,呈中性.当溶液的pH大于7时,呈碱性.当溶液的pH小于7时,呈酸性.当溶液的pH<7时,随着pH的减小酸性增强。

【解答】解:根据当溶液的pH小于7时,呈酸性,且pH越小,酸性越强,洗手液a的pH最小,酸性最强。

故选:A。

【点评】解答本题要充分理解溶液的酸碱性和溶液pH大小之间的关系,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断。

二.填空题(共6小题)

13.(2024 北仑区期末)下列描述中属于物理变化的是 ④ (填序号,下同);属于化学变化的是 ② ;属于物理性质的是 ③⑥ 。

①汽油是易燃物品;②蜡烛燃烧;③氧气是无色无味气体;④冰块融化;⑤铁能生锈;⑥酒精易挥发。

【考点】物理变化和化学变化的判别;物理性质与化学性质的差别及应用.

【答案】④;②;③⑥。

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化。物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,如可燃性、稳定性;物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质,如颜色、状态、味道、溶解性等;性质是特性,变化是过程,描述性质一般用“能、易、难、会、可以”等。

【解答】解:④冰块融化没有生成新物质,属于物理变化。

②蜡烛燃烧过程中有新物质生成,属于化学变化;

③氧气是无色无味气体;⑥酒精易挥发都不需要通过化学变化就能表现出来,都属于物理性质;

故填:④;②;③⑥。

【点评】判断变化是否属于化学变化的唯一标准是:是否有新物质生成,如果有新物质生成,就是化学变化,如果没有新物质生成,就不是化学变化。

14.(2024 玉环市期末)如图所示现象中,物质发生物理变化的是 ①② ,判断物质发生物理变化还是化学变化的依据是: 是否有新物质生成 。

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】①②;是否有新物质生成。

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化与物理变化的本质区别是有无新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别结合事实进行分析判断即可。

【解答】解:灯泡发光,磁铁吸引铁粉,都没有新物质生成生成,都属于物理变化;氯化铁溶液中滴加氢氧化钠,木炭燃烧,都有新物质生成,都属于化学变化。判断物质发生物理变化还是化学变化的依据是是否有新物质生成。

故答案为:①②;是否有新物质生成。

【点评】本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,这里的新物质是指和变化前的物质是不同种的物质,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。

15.(2024 西湖区校级模拟)火力发电产生的主要废气污染物是SO2,企业通常用碱液吸收进行脱S处理,常用碱液NaOH溶液效果比较好,但成本略高。回答问题:

(1)S和S的中子个数相差 2 个。

(2)SO2气体通入碱池NaOH溶液前后,碱池中溶液的离子种类如图所示,其中能使无色酚酞试液变红的是 ② (选填“①”“②”或“③”)。

【考点】酸碱指示剂及其性质;原子的定义与构成.

【答案】(1)2;

(2)②。

【分析】(1)根据元素符号左上角的数字表示质量数,左下角的数字表示质子数,等于质子数和中子数之和进行分析;

(2)根据SO2气体通入碱池NaOH溶液,二氧化硫和氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水进行分析。

【解答】解:(1)元素符号左上角的数字表示质量数,左下角的数字表示质子数,等于质子数和中子数之和,它们的质子数相同,则中子个数相差34﹣32=2个;

(2)SO2气体通入碱池NaOH溶液,二氧化硫和氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,碱池中溶液的离子种类如图所示,其中能使无色酚酞试液变红的是②。

故答案为:(1)2;

(2)②。

【点评】本题难度不大,掌握中和反应的实质、元素符号左上角与左下角的数字的含义是正确解答本题的关键。

16.(2024 吴兴区期末)(1)通过实验,我们测得石灰水、碳酸饮料、食醋及食盐水的pH,图中箭头方向表示pH逐渐增大,表示食盐水的是点 C (填字母)。

(2)不同物质的溶液的酸碱性不同,根据下表中pH的情况判断。

物质 盐酸 CuSO4溶液 NaCl溶液 水 Na2CO3溶液

pH <7 <7 =7 =7 >7

①Na2CO3溶液加入无色酚酞试液,试液变 红 色。

②pH<7的溶液 不一定 (填“一定”或“不一定”)是酸溶液。

【考点】溶液的酸碱性与pH的关系;酸碱指示剂及其性质.

【答案】(1)C;

(2)①红;

②不一定。

【分析】(1)当溶液的pH等于7时,呈中性。当溶液的pH大于7时,呈碱性。当溶液的pH小于7时,呈酸性。食盐水显中性,据此判断。

(2)根据表格中的信息分析溶液的酸碱性,酸溶液显酸性,碱溶液显碱性,盐溶液可能显中性、酸性或碱性,例如碳酸钠溶液属于盐溶液,却显碱性。

【解答】解:(1)石灰水呈碱性,pH大于7;碳酸饮料、食醋呈酸性,pH小于7;食盐水呈中性,pH=7,按照溶液pH逐渐增大的顺序,表示食盐水的是点C。

(2)①Na2CO3溶液的pH大于7,显碱性,因此加入无色酚酞试液,试液变红色;

②pH<7不一定是酸的溶液,例如CuSO4溶液的pH小于7,但属于盐溶液;

故答案为:(1)C;

(2)①红;

②不一定。

【点评】本题难度不大,掌握pH与溶液酸碱性的关系、中和反应的应用等是正确解答本题的关键。

17.(2024春 婺城区校级期中)二氧化氯是一种新型灭菌消毒剂。在通常情况下,二氧化氯是一种有刺激性气味的黄绿色气体。在常温下,易溶于水。二氧化氯受热或者见光易分解易爆炸,具有强氧化性和很强的腐蚀性,其水溶液却十分安全,含有2%的二氧化氯水溶液无色、无臭、无腐蚀性,常温下稳定,不易分解;该溶液是特性优良、高效安全的消毒剂,我国从2000年起就逐渐用二氧化氯取代氯气对饮用水进行消毒。

(1)二氧化氯的化学性质有 具有强氧化性 (任答出一点)。

(2)根据题中信息,发生二氧化氯泄漏时紧急处理方法是 喷洒水 。

【考点】物理性质与化学性质的差别及应用.

【答案】(1)具有强氧化性;

(2)喷洒水。

【分析】(1)根据不需要通过化学变化表现出来的性质是物理性质,需要通过化学变化表现出来的性质是化学性质分析;

(2)根据题中信息可知二氧化氯易溶于水,发生二氧化氯泄漏时紧急处理方法是喷洒水。

【解答】解:(1)二氧化氯受热或者见光易分解易爆炸,具有强氧化性和很强的腐蚀性,需要通过化学变化才能表现出来,属于化学性质;

(2)由于二氧化氯易溶于水,且水溶液十分安全,所以发生二氧化氯泄漏时,紧急处理方法是喷洒大量的水。

故答案为:(1)具有强氧化性;

(2)喷洒水。

【点评】物理性质、化学性质是一对与物理变化、化学变化有密切关系的概念,联系物理变化、化学变化来理解物理性质和化学性质,则掌握起来并不困难。

18.(2024 滨江区期末)小滨同学在家里观察到的一些现象:①厨房中的铁质菜刀生锈了;②烧水的铝壶内有水垢产生;③用天然气作燃料做饭菜;④把食盐放进汤里会溶解;⑤洁厕灵(主要成分是盐酸)滴在大理石地面上产生气泡;⑥冬天在窗户的玻璃上出现“冰花”。其中属于化学变化的有 ①②③⑤ ,化学变化的本质是 分子分裂成原子,原子重新组合成新分子 。

【考点】化学变化的基本特征;物理变化和化学变化的判别.

【答案】①②③⑤;分子分裂成原子,原子重新组合成新分子。

【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化,根据化学变化的本质来分析。

【解答】解:①厨房中的铁质菜刀生锈了,此过程中有新物质铁锈生成,发生的属于化学变化;②烧水的铝壶内有水垢产生,此过程中是水中的可溶性钙镁化合物转化为碳酸钙、氢氧化镁沉淀,有新物质生成,发生的属于化学变化;③用天然气作燃料做饭菜的过程中,有新物质生成,发生的属于化学变化;④把食盐放进汤里会溶解,此过程中没有新物质生成,发生属于物理变化;⑤洁厕灵(主要成分是盐酸)滴在大理石地面上产生气泡的过程中有新物质生成,发生的属于化学变化;⑥冬天在窗户的玻璃上出现“冰花”的过程中没有新物质生成,发生属于物理变化。化学变化的本质是分子分裂成原子,原子重新组合成新分子。

故答案为:①②③⑤;分子分裂成原子,原子重新组合成新分子。

【点评】要想解答好这类题目,要理解和熟记化学变化和物理变化的判别方法,以及与之相关的知识。

三.解答题(共1小题)

19.(2024 武义县期末)如表是市场上销售的一种加碘盐包装袋上的部分文字说明,根据你的生活经验和科学知识回答。

配料表 精制海盐、碘酸钾(KIO3)

含碘量 20~40mg/kg

储藏方法 密封避光、防潮

食用方法 烹调时待食品熟后加入碘盐

(1)加碘盐通常的颜色和状态分别为白色、 固 态,这是加碘盐的物理性质。

(2)由储存指南和食用方法可推测加碘盐在受热时 易 (填“易”或“不易”)分解,这它的 化学 性质。

(3)食盐溶于水属于 物理 变化(填“物理”或“化学”)。

【考点】物理变化和化学变化的判别;物理性质与化学性质的差别及应用.

【答案】(1)固;

(2)易;化学;

(3)物理。

【分析】(1)根据生活中常识进行解答;

(2)根据题中信息 贮藏方法;避光,避热,食用方法,勿长时间炖炒,进行解答;

(3)根据物质变化的知识分析。

【解答】解:(1)加碘食盐通常的颜色和状态为白色固体,不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质;

(2)根据题中信息可知贮藏方法是避光,避热,食用方法是烹调时待食品熟后加入碘盐,推测碘酸钾的化学性质为受热易分解。

(3)食盐溶于水,没有新物质生成,属于物理变化。

故答案为:(1)固;

(2)易;化学;

(3)物理。

【点评】本题主要考查学生运用所学化学知识综合分析和解决实际问题的能力.增加了学生分析问题的思维跨度,强调了学生整合知识的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

新课预习衔接 物质的变化、物质的酸碱性

一.选择题(共12小题)

1.温州市有许多非物质文化遗产,如木雕、米酒等,下列制作过程主要利用化学变化的是( )

A.雕刻木雕 B.酿制米酒

C.镶嵌彩石 D.打磨铜器

2.(2024 柯桥区月考)绚烂多姿的“冰晕”装点着美丽的天空,它是大气中冰晶对光线反射或折射所产生的大气光学现象,“冰晶”是水蒸气冷却后变成的固体小颗粒。“冰晕”和“冰晶“的形成过程发生的变化是( )

A.均为物理变化

B.均为化学变化

C.前者是物理变化,后者是化学变化

D.前者是化学变化后者是物理变化

3.(2024 余姚市期末)今年是河姆渡文化发现50周年,猪纹陶钵(如图所示)等324件文物将赴京参展,在陶钵制作过程中,属于化学变化的是( )

A.选土:选取优质陶土,并搅拌揉搓

B.制坯:将优质陶土放入模具,使其成型

C.烧坯:将陶钵置于高温炉中烘烤

D.刻坯:在钵体上进行图案刻画

4.(2024 西湖区校级二模)2023年9月25日,华为发布了搭载国产芯片的旗舰手机,意味着我国打破了西方国家3年的封锁。如图是芯片的“地基”——硅晶圆的制作流程,其中属于化学变化的过程是( )

A.① B.② C.③ D.④

5.(2024 慈溪市期末)上林湖越窑青瓷,燃烧千年,被称为“母亲瓷”。图为青瓷制作的部分工序,其中属于化学变化的是( )

A.取土 B.拉坯

C.修坯 D.焙烧

6.(2024 浙江模拟)中国的瓷器制作工艺流传数千年,从晒坯到烧制,小小的瓷器见证了人类迈向文明的历程,下列说法正确的是( )

A.晒制泥坯时,泥坯温度越高,含有的热量越多

B.烧制瓷器时,燃料燃烧越充分,其热值越大

C.绘制泥坯时,釉料在泥坯表面一定发生了化学变化

D.高温烧制时,通过热传递的方式改变瓷器的内能

7.(2024春 余姚市期末)下列关于二氧化碳的实验中未涉及二氧化碳化学性质的是( )

A. B.

C. D.

8.如图所示装置中观察到紫色石蕊变红。物质甲是( )

A.浓氨水 B.浓硫酸 C.浓盐酸 D.食盐水

9.小艺利用酒精提取了几种花的色素,并分别检测它们在不同溶液中的显色情况,记录如表。则其中能用来区分稀硫酸和氯化钠溶液(呈中性)的是( )

花的种类 不同溶液中的颜色

酸性溶液 中性溶液 碱性溶液

月季花 红色 红色 黄色

菊花 红色 紫色 黄色

丝瓜花 黄色 黄色 黄色

一串红 红色 红色 黄绿色

A.月季花 B.菊花 C.丝瓜花 D.一串红

10.(2024 瑞安市模拟)合理的早餐搭配有利于身体健康,下列早餐饮品中对于胃酸过多的人,空腹时最宜食用的是( )

种类 苹果汁 牛奶 白开水 豆浆

pH 2.9~3.3 6.3~6.6 7 7.4~7.9

A.苹果汁 B.牛奶 C.白开水 D.豆浆

11.(2024 鄞州区期末)下列实验中,溶液的pH随加入试剂体积而变化的关系与图相符的是( )

A.稀硫酸中不断滴入NaOH溶液

B.NaOH溶液中不断滴入稀盐酸

C.NaOH溶液中不断滴入氯化钙

D.NaOH溶液中不断滴入蒸馏水

12.(2024 鄞州区期末)不同品牌的洗手液pH一般不同,25℃时四种洗手液的pH如图所示,酸性最强的是( )

A.洗手液a B.洗手液b C.洗手液c D.洗手液d

二.填空题(共6小题)

13.(2024 北仑区期末)下列描述中属于物理变化的是 (填序号,下同);属于化学变化的是 ;属于物理性质的是 。

①汽油是易燃物品;②蜡烛燃烧;③氧气是无色无味气体;④冰块融化;⑤铁能生锈;⑥酒精易挥发。

14.(2024 玉环市期末)如图所示现象中,物质发生物理变化的是 ,判断物质发生物理变化还是化学变化的依据是: 。

15.(2024 西湖区校级模拟)火力发电产生的主要废气污染物是SO2,企业通常用碱液吸收进行脱S处理,常用碱液NaOH溶液效果比较好,但成本略高。回答问题:

(1)S和S的中子个数相差 个。

(2)SO2气体通入碱池NaOH溶液前后,碱池中溶液的离子种类如图所示,其中能使无色酚酞试液变红的是 (选填“①”“②”或“③”)。

16.(2024 吴兴区期末)(1)通过实验,我们测得石灰水、碳酸饮料、食醋及食盐水的pH,图中箭头方向表示pH逐渐增大,表示食盐水的是点 (填字母)。

(2)不同物质的溶液的酸碱性不同,根据下表中pH的情况判断。

物质 盐酸 CuSO4溶液 NaCl溶液 水 Na2CO3溶液

pH <7 <7 =7 =7 >7

①Na2CO3溶液加入无色酚酞试液,试液变 色。

②pH<7的溶液 (填“一定”或“不一定”)是酸溶液。

17.(2024春 婺城区校级期中)二氧化氯是一种新型灭菌消毒剂。在通常情况下,二氧化氯是一种有刺激性气味的黄绿色气体。在常温下,易溶于水。二氧化氯受热或者见光易分解易爆炸,具有强氧化性和很强的腐蚀性,其水溶液却十分安全,含有2%的二氧化氯水溶液无色、无臭、无腐蚀性,常温下稳定,不易分解;该溶液是特性优良、高效安全的消毒剂,我国从2000年起就逐渐用二氧化氯取代氯气对饮用水进行消毒。

(1)二氧化氯的化学性质有 (任答出一点)。

(2)根据题中信息,发生二氧化氯泄漏时紧急处理方法是 。

18.(2024 滨江区期末)小滨同学在家里观察到的一些现象:①厨房中的铁质菜刀生锈了;②烧水的铝壶内有水垢产生;③用天然气作燃料做饭菜;④把食盐放进汤里会溶解;⑤洁厕灵(主要成分是盐酸)滴在大理石地面上产生气泡;⑥冬天在窗户的玻璃上出现“冰花”。其中属于化学变化的有 ,化学变化的本质是 。

三.解答题(共1小题)

19.(2024 武义县期末)如表是市场上销售的一种加碘盐包装袋上的部分文字说明,根据你的生活经验和科学知识回答。

配料表 精制海盐、碘酸钾(KIO3)

含碘量 20~40mg/kg

储藏方法 密封避光、防潮

食用方法 烹调时待食品熟后加入碘盐

(1)加碘盐通常的颜色和状态分别为白色、 态,这是加碘盐的物理性质。

(2)由储存指南和食用方法可推测加碘盐在受热时 (填“易”或“不易”)分解,这它的 性质。

(3)食盐溶于水属于 变化(填“物理”或“化学”)。

参考答案与试题解析

一.选择题(共12小题)

1.温州市有许多非物质文化遗产,如木雕、米酒等,下列制作过程主要利用化学变化的是( )

A.雕刻木雕 B.酿制米酒

C.镶嵌彩石 D.打磨铜器

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】B

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别为:是否有新物质生成;据此分析判断。

【解答】解:A.雕刻木雕,没有新物质生成,属于物理变化,故错误;

B.酿制米酒,有新物质酒精生成,属于化学变化,故正确;

C.镶嵌彩石,没有新物质生成,属于物理变化,故错误;

D.打磨铜器,没有新物质生成,属于物理变化,故错误。

故选:B。

【点评】本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。

2.(2024 柯桥区月考)绚烂多姿的“冰晕”装点着美丽的天空,它是大气中冰晶对光线反射或折射所产生的大气光学现象,“冰晶”是水蒸气冷却后变成的固体小颗粒。“冰晕”和“冰晶“的形成过程发生的变化是( )

A.均为物理变化

B.均为化学变化

C.前者是物理变化,后者是化学变化

D.前者是化学变化后者是物理变化

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】A

【分析】本题考查学生对物理变化和化学变化的确定。判断一个变化是物理变化还是化学变化,要依据在变化过程中有没有生成其他物质,生成其他物质的是化学变化,没有生成其他物质的是物理变化。

【解答】解:“冰晶”是水蒸气冷却后变成的固体小颗粒,只是状态的改变,属于物理变化;“冰晕”是大气中冰晶对光线反射或折射所产生的大气光学现象,没有新物质生成,属于物理变化。

故选:A。

【点评】搞清楚物理变化和化学变化的本质区别是解答本类习题的关键。判断的标准是看在变化中有没有生成其他物质。一般地,物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质形状的变化。

3.(2024 余姚市期末)今年是河姆渡文化发现50周年,猪纹陶钵(如图所示)等324件文物将赴京参展,在陶钵制作过程中,属于化学变化的是( )

A.选土:选取优质陶土,并搅拌揉搓

B.制坯:将优质陶土放入模具,使其成型

C.烧坯:将陶钵置于高温炉中烘烤

D.刻坯:在钵体上进行图案刻画

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】C

【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化。化学变化的特征是:有新物质生成。判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成。

【解答】解:A、选取优质陶土,并搅拌揉搓,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

B、将优质陶土放入模具,使其成型,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

C、将陶钵置于高温炉中烘烤,燃烧属于化学变化;故选项正确;

D、在钵体上进行图案刻画,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

故选:C。

【点评】本考点考查了物理变化和化学变化的区别,基础性比较强,只要抓住关键点:是否有新物质生成,问题就很容易解决。本考点主要出现在选择题和填空题中。

4.(2024 西湖区校级二模)2023年9月25日,华为发布了搭载国产芯片的旗舰手机,意味着我国打破了西方国家3年的封锁。如图是芯片的“地基”——硅晶圆的制作流程,其中属于化学变化的过程是( )

A.① B.② C.③ D.④

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】A

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化与物理变化的本质区别是有无新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别,并结合事实进行分析判断即可。

【解答】解:A、加碳高温过程中有新物质硅等生成,属于化学变化,故A正确;

B、熔化、直拉过程中只是状态和形状发生变化,没有新物质生成,属于物理变化,故B错;

C、切断、切片过程中只是形状的改变,没有新物质生成,属于物理变化,故C错;

D、抛光过程中没有新物质生成,属于物理变化,故D错。

故选:A。

【点评】本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,这里的新物质是指和变化前的物质是不同种的物质,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。

5.(2024 慈溪市期末)上林湖越窑青瓷,燃烧千年,被称为“母亲瓷”。图为青瓷制作的部分工序,其中属于化学变化的是( )

A.取土 B.拉坯

C.修坯 D.焙烧

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】D

【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化。化学变化的特征是:有新物质生成。判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成。

【解答】解:A、取土没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

B、拉坯没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

C、修坯没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

D、焙烧,燃烧属于化学变化;故选项正确;

故选:D。

【点评】本考点考查了物理变化和化学变化的区别,基础性比较强,只要抓住关键点:是否有新物质生成,问题就很容易解决。本考点主要出现在选择题和填空题中。

6.(2024 浙江模拟)中国的瓷器制作工艺流传数千年,从晒坯到烧制,小小的瓷器见证了人类迈向文明的历程,下列说法正确的是( )

A.晒制泥坯时,泥坯温度越高,含有的热量越多

B.烧制瓷器时,燃料燃烧越充分,其热值越大

C.绘制泥坯时,釉料在泥坯表面一定发生了化学变化

D.高温烧制时,通过热传递的方式改变瓷器的内能

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】D

【分析】A、根据热量的说法来分析;

B、1kg某种燃料完全燃烧放出的能量,叫做这种燃料的热值。热值是燃料的一种特性,它只与燃料的种类有关,与燃料的质量、燃烧程度等均无关;

C、根据是否生成新物质来分析;

D、高温烧制时,通过热传递的方法增加砖块的内能。

【解答】解:A、热量是一个过程量,只能说吸收(或者放出)了多少热量,不能说某物体含有多少热量,故A错误;

B、燃料的热值仅与燃料的种类有关,而与燃料的燃烧程度、质量都无关,故B错误;

C、绘制泥坯时,没有新物质生成,发生的属于物理变化,故C错误;

D、高温烧制时,砖块吸收热量,内能增加,是通过热传递的方式改变砖块的内能,故D正确。

故选:D。

【点评】本题是一道热学综合题,主要考查学生对热量、内能、热值等概念的理解和掌握,难度不大。

7.(2024春 余姚市期末)下列关于二氧化碳的实验中未涉及二氧化碳化学性质的是( )

A. B.

C. D.

【考点】物理性质与化学性质的差别及应用.

【答案】C

【分析】根据二氧化碳的物理性质、化学性质,进行分析判断。

【解答】解:A、下层的蜡烛先熄灭,上层的蜡烛后熄灭,说明了CO2密度比空气的大;蜡烛熄灭,说明了二氧化碳不能燃烧,也不能支持燃烧,涉及二氧化碳化学性质,故选项错误。

B、图中实验,澄清石灰水变浑浊,是因为二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,涉及二氧化碳化学性质,故选项错误。

C、图中实验,倾倒二氧化碳的纸筒下沉,说明二氧化碳的密度比空气的大,未涉及二氧化碳化学性质,故选项正确。

D、图中实验,紫色石蕊溶液变红色,是因为二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸能使紫色石蕊溶液变红色,涉及二氧化碳化学性质,故选项错误。

故选:C。

【点评】本题难度不大,了解二氧化碳的物理性质、化学性质是正确解答本题的关键。

8.如图所示装置中观察到紫色石蕊变红。物质甲是( )

A.浓氨水 B.浓硫酸 C.浓盐酸 D.食盐水

【考点】酸碱指示剂及其性质.

【答案】C

【分析】紫色的石蕊试液遇酸性溶液变成红色,遇碱性溶液变成蓝色。

【解答】解:A、浓氨水显碱性,能使紫色的石蕊试液变蓝色,不合题意;

B、浓硫酸没有挥发性,不能与石蕊试液接触,不能使紫色石蕊试液变红的,不合题意;

C、浓盐酸具有挥发性,挥发出来的氯化氢气体溶于水形成盐酸,盐酸显酸性,能使紫色的石蕊试液变红色,符合题意;

D、食盐水呈中性,也没有与石蕊试液接触,不能使紫色石蕊试液变红的,不合题意;

故选:C。

【点评】紫色的石蕊试液遇酸性溶液变成红色,遇碱性溶液变成蓝色;无色的酚酞试液遇酸性溶液不变色,遇碱性溶液变成红色(可以简记为:“紫石酸红遇碱蓝,无酚酸无遇碱红”)。

9.小艺利用酒精提取了几种花的色素,并分别检测它们在不同溶液中的显色情况,记录如表。则其中能用来区分稀硫酸和氯化钠溶液(呈中性)的是( )

花的种类 不同溶液中的颜色

酸性溶液 中性溶液 碱性溶液

月季花 红色 红色 黄色

菊花 红色 紫色 黄色

丝瓜花 黄色 黄色 黄色

一串红 红色 红色 黄绿色

A.月季花 B.菊花 C.丝瓜花 D.一串红

【考点】酸碱指示剂及其性质.

【答案】B

【分析】根据物质的酸碱性以及表中数据分析。

【解答】解:稀硫酸显酸性、氯化钠溶液呈中性,区分二者必须在酸性和中性溶液中表现不同的现象,

A、月季花在酸性、中性溶液中都显示红色,因此无法区分酸性溶液和中性溶液,故错误。

B、菊花在酸性溶液中显示红色,在中性溶液中显示紫色,在碱性溶液中显示黄色。这表明菊花的色素能够颜色改变稀硫酸和氯化钠溶液,故正确。

C、丝瓜花在所有溶液中的颜色都是黄色,因此无法区分酸性溶液和中性溶液,故错误。

D、一串红在酸性、中性溶液中都显示红色,因此无法区分酸性溶液和中性溶液,故错误。

故选:B。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

10.(2024 瑞安市模拟)合理的早餐搭配有利于身体健康,下列早餐饮品中对于胃酸过多的人,空腹时最宜食用的是( )

种类 苹果汁 牛奶 白开水 豆浆

pH 2.9~3.3 6.3~6.6 7 7.4~7.9

A.苹果汁 B.牛奶 C.白开水 D.豆浆

【考点】溶液的酸碱性与pH的关系.

【答案】D

【分析】当溶液的pH等于7时,呈中性;当溶液的pH小于7时,呈酸性;当溶液的pH大于7时,呈碱性。对于胃酸过多的人,空腹时最宜进食的食物应该是显弱碱性的食物。

【解答】解:人的胃液中含有盐酸,对于胃酸过多的人应降低其酸性,可食用碱性食物以中和多余的胃酸。在苹果汁、白开水、牛奶、豆浆四种饮品中,豆浆的pH最大,显弱碱性,可中和多余的胃酸,空腹时最宜食用。

故选:D。

【点评】本题难度不大,掌握溶液的酸碱性和溶液pH大小之间的关系是顺利解题的关键。

11.(2024 鄞州区期末)下列实验中,溶液的pH随加入试剂体积而变化的关系与图相符的是( )

A.稀硫酸中不断滴入NaOH溶液

B.NaOH溶液中不断滴入稀盐酸

C.NaOH溶液中不断滴入氯化钙

D.NaOH溶液中不断滴入蒸馏水

【考点】溶液的酸碱性与pH的关系.

【答案】B

【分析】由图中可知,开始时溶液的pH大于7,显碱性,随着溶液的加入溶液的pH越来越小,直至小于7,加入的溶液应该是显酸性的物质。

【解答】解:根据溶液pH的变化情况可知,应该是向显碱性的溶液中不断地加入显酸性的溶液。

A、向显酸性的溶液中加入显碱性的溶液,故A不正确。

B、向显碱性的溶液中不断地加入显酸性的溶液。故B正确。

C、向显碱性的溶液中不断地加入显中性的溶液。故C不正确。

D、向显碱性的溶液中不断地加入显中性的物质,故D不正确。

故选:B。

【点评】解答本题的关键是要充分理解图中提供的信息方面的知识,只有这样才能对问题做出正确的判断。

12.(2024 鄞州区期末)不同品牌的洗手液pH一般不同,25℃时四种洗手液的pH如图所示,酸性最强的是( )

A.洗手液a B.洗手液b C.洗手液c D.洗手液d

【考点】溶液的酸碱性与pH的关系.

【答案】A

【分析】当溶液的pH等于7时,呈中性.当溶液的pH大于7时,呈碱性.当溶液的pH小于7时,呈酸性.当溶液的pH<7时,随着pH的减小酸性增强。

【解答】解:根据当溶液的pH小于7时,呈酸性,且pH越小,酸性越强,洗手液a的pH最小,酸性最强。

故选:A。

【点评】解答本题要充分理解溶液的酸碱性和溶液pH大小之间的关系,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断。

二.填空题(共6小题)

13.(2024 北仑区期末)下列描述中属于物理变化的是 ④ (填序号,下同);属于化学变化的是 ② ;属于物理性质的是 ③⑥ 。

①汽油是易燃物品;②蜡烛燃烧;③氧气是无色无味气体;④冰块融化;⑤铁能生锈;⑥酒精易挥发。

【考点】物理变化和化学变化的判别;物理性质与化学性质的差别及应用.

【答案】④;②;③⑥。

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化。物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,如可燃性、稳定性;物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质,如颜色、状态、味道、溶解性等;性质是特性,变化是过程,描述性质一般用“能、易、难、会、可以”等。

【解答】解:④冰块融化没有生成新物质,属于物理变化。

②蜡烛燃烧过程中有新物质生成,属于化学变化;

③氧气是无色无味气体;⑥酒精易挥发都不需要通过化学变化就能表现出来,都属于物理性质;

故填:④;②;③⑥。

【点评】判断变化是否属于化学变化的唯一标准是:是否有新物质生成,如果有新物质生成,就是化学变化,如果没有新物质生成,就不是化学变化。

14.(2024 玉环市期末)如图所示现象中,物质发生物理变化的是 ①② ,判断物质发生物理变化还是化学变化的依据是: 是否有新物质生成 。

【考点】物理变化和化学变化的判别.

【答案】①②;是否有新物质生成。

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化与物理变化的本质区别是有无新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别结合事实进行分析判断即可。

【解答】解:灯泡发光,磁铁吸引铁粉,都没有新物质生成生成,都属于物理变化;氯化铁溶液中滴加氢氧化钠,木炭燃烧,都有新物质生成,都属于化学变化。判断物质发生物理变化还是化学变化的依据是是否有新物质生成。

故答案为:①②;是否有新物质生成。

【点评】本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,这里的新物质是指和变化前的物质是不同种的物质,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。

15.(2024 西湖区校级模拟)火力发电产生的主要废气污染物是SO2,企业通常用碱液吸收进行脱S处理,常用碱液NaOH溶液效果比较好,但成本略高。回答问题:

(1)S和S的中子个数相差 2 个。

(2)SO2气体通入碱池NaOH溶液前后,碱池中溶液的离子种类如图所示,其中能使无色酚酞试液变红的是 ② (选填“①”“②”或“③”)。

【考点】酸碱指示剂及其性质;原子的定义与构成.

【答案】(1)2;

(2)②。

【分析】(1)根据元素符号左上角的数字表示质量数,左下角的数字表示质子数,等于质子数和中子数之和进行分析;

(2)根据SO2气体通入碱池NaOH溶液,二氧化硫和氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水进行分析。

【解答】解:(1)元素符号左上角的数字表示质量数,左下角的数字表示质子数,等于质子数和中子数之和,它们的质子数相同,则中子个数相差34﹣32=2个;

(2)SO2气体通入碱池NaOH溶液,二氧化硫和氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,碱池中溶液的离子种类如图所示,其中能使无色酚酞试液变红的是②。

故答案为:(1)2;

(2)②。

【点评】本题难度不大,掌握中和反应的实质、元素符号左上角与左下角的数字的含义是正确解答本题的关键。

16.(2024 吴兴区期末)(1)通过实验,我们测得石灰水、碳酸饮料、食醋及食盐水的pH,图中箭头方向表示pH逐渐增大,表示食盐水的是点 C (填字母)。

(2)不同物质的溶液的酸碱性不同,根据下表中pH的情况判断。

物质 盐酸 CuSO4溶液 NaCl溶液 水 Na2CO3溶液

pH <7 <7 =7 =7 >7

①Na2CO3溶液加入无色酚酞试液,试液变 红 色。

②pH<7的溶液 不一定 (填“一定”或“不一定”)是酸溶液。

【考点】溶液的酸碱性与pH的关系;酸碱指示剂及其性质.

【答案】(1)C;

(2)①红;

②不一定。

【分析】(1)当溶液的pH等于7时,呈中性。当溶液的pH大于7时,呈碱性。当溶液的pH小于7时,呈酸性。食盐水显中性,据此判断。

(2)根据表格中的信息分析溶液的酸碱性,酸溶液显酸性,碱溶液显碱性,盐溶液可能显中性、酸性或碱性,例如碳酸钠溶液属于盐溶液,却显碱性。

【解答】解:(1)石灰水呈碱性,pH大于7;碳酸饮料、食醋呈酸性,pH小于7;食盐水呈中性,pH=7,按照溶液pH逐渐增大的顺序,表示食盐水的是点C。

(2)①Na2CO3溶液的pH大于7,显碱性,因此加入无色酚酞试液,试液变红色;

②pH<7不一定是酸的溶液,例如CuSO4溶液的pH小于7,但属于盐溶液;

故答案为:(1)C;

(2)①红;

②不一定。

【点评】本题难度不大,掌握pH与溶液酸碱性的关系、中和反应的应用等是正确解答本题的关键。

17.(2024春 婺城区校级期中)二氧化氯是一种新型灭菌消毒剂。在通常情况下,二氧化氯是一种有刺激性气味的黄绿色气体。在常温下,易溶于水。二氧化氯受热或者见光易分解易爆炸,具有强氧化性和很强的腐蚀性,其水溶液却十分安全,含有2%的二氧化氯水溶液无色、无臭、无腐蚀性,常温下稳定,不易分解;该溶液是特性优良、高效安全的消毒剂,我国从2000年起就逐渐用二氧化氯取代氯气对饮用水进行消毒。

(1)二氧化氯的化学性质有 具有强氧化性 (任答出一点)。

(2)根据题中信息,发生二氧化氯泄漏时紧急处理方法是 喷洒水 。

【考点】物理性质与化学性质的差别及应用.

【答案】(1)具有强氧化性;

(2)喷洒水。

【分析】(1)根据不需要通过化学变化表现出来的性质是物理性质,需要通过化学变化表现出来的性质是化学性质分析;

(2)根据题中信息可知二氧化氯易溶于水,发生二氧化氯泄漏时紧急处理方法是喷洒水。

【解答】解:(1)二氧化氯受热或者见光易分解易爆炸,具有强氧化性和很强的腐蚀性,需要通过化学变化才能表现出来,属于化学性质;

(2)由于二氧化氯易溶于水,且水溶液十分安全,所以发生二氧化氯泄漏时,紧急处理方法是喷洒大量的水。

故答案为:(1)具有强氧化性;

(2)喷洒水。

【点评】物理性质、化学性质是一对与物理变化、化学变化有密切关系的概念,联系物理变化、化学变化来理解物理性质和化学性质,则掌握起来并不困难。

18.(2024 滨江区期末)小滨同学在家里观察到的一些现象:①厨房中的铁质菜刀生锈了;②烧水的铝壶内有水垢产生;③用天然气作燃料做饭菜;④把食盐放进汤里会溶解;⑤洁厕灵(主要成分是盐酸)滴在大理石地面上产生气泡;⑥冬天在窗户的玻璃上出现“冰花”。其中属于化学变化的有 ①②③⑤ ,化学变化的本质是 分子分裂成原子,原子重新组合成新分子 。

【考点】化学变化的基本特征;物理变化和化学变化的判别.

【答案】①②③⑤;分子分裂成原子,原子重新组合成新分子。

【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化,根据化学变化的本质来分析。

【解答】解:①厨房中的铁质菜刀生锈了,此过程中有新物质铁锈生成,发生的属于化学变化;②烧水的铝壶内有水垢产生,此过程中是水中的可溶性钙镁化合物转化为碳酸钙、氢氧化镁沉淀,有新物质生成,发生的属于化学变化;③用天然气作燃料做饭菜的过程中,有新物质生成,发生的属于化学变化;④把食盐放进汤里会溶解,此过程中没有新物质生成,发生属于物理变化;⑤洁厕灵(主要成分是盐酸)滴在大理石地面上产生气泡的过程中有新物质生成,发生的属于化学变化;⑥冬天在窗户的玻璃上出现“冰花”的过程中没有新物质生成,发生属于物理变化。化学变化的本质是分子分裂成原子,原子重新组合成新分子。

故答案为:①②③⑤;分子分裂成原子,原子重新组合成新分子。

【点评】要想解答好这类题目,要理解和熟记化学变化和物理变化的判别方法,以及与之相关的知识。

三.解答题(共1小题)

19.(2024 武义县期末)如表是市场上销售的一种加碘盐包装袋上的部分文字说明,根据你的生活经验和科学知识回答。

配料表 精制海盐、碘酸钾(KIO3)

含碘量 20~40mg/kg

储藏方法 密封避光、防潮

食用方法 烹调时待食品熟后加入碘盐

(1)加碘盐通常的颜色和状态分别为白色、 固 态,这是加碘盐的物理性质。

(2)由储存指南和食用方法可推测加碘盐在受热时 易 (填“易”或“不易”)分解,这它的 化学 性质。

(3)食盐溶于水属于 物理 变化(填“物理”或“化学”)。

【考点】物理变化和化学变化的判别;物理性质与化学性质的差别及应用.

【答案】(1)固;

(2)易;化学;

(3)物理。

【分析】(1)根据生活中常识进行解答;

(2)根据题中信息 贮藏方法;避光,避热,食用方法,勿长时间炖炒,进行解答;

(3)根据物质变化的知识分析。

【解答】解:(1)加碘食盐通常的颜色和状态为白色固体,不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质;

(2)根据题中信息可知贮藏方法是避光,避热,食用方法是烹调时待食品熟后加入碘盐,推测碘酸钾的化学性质为受热易分解。

(3)食盐溶于水,没有新物质生成,属于物理变化。

故答案为:(1)固;

(2)易;化学;

(3)物理。

【点评】本题主要考查学生运用所学化学知识综合分析和解决实际问题的能力.增加了学生分析问题的思维跨度,强调了学生整合知识的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿