第五单元复习课件(共31张ppt)2024-2025统编版八年级语文下册

文档属性

| 名称 | 第五单元复习课件(共31张ppt)2024-2025统编版八年级语文下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 14:34:14 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第五单元复习

一、字词积累

PART 01

(zhù):把金属熔化后倒进砂型或模子里,制成物件。

(gào jiè):指警告劝诫。

(tuī sǎng):使劲推。

(shà shí):一会儿。

(ch íchěng):骑马奔跑,随意到处走动。

(xuán wō):水流形成的螺旋形水涡。

(hán jī):寒战。

(yū huí):回旋环绕。

(gǔ gǔ):水流动的声音。

(shī lù lù):潮湿的样子。

(zhèn ěr yù lóng):形容声音很大。

(qián hū hòu yōng):多形容旧时官吏出巡时的声势。

(nù bù kě è):形容愤怒到了极点。

铸

告诫

推搡

霎时

驰骋

漩涡

寒噤

迂回

汩汩

湿漉漉

震耳欲聋

前呼后拥

怒不可遏

《壶口瀑布》

PART 01

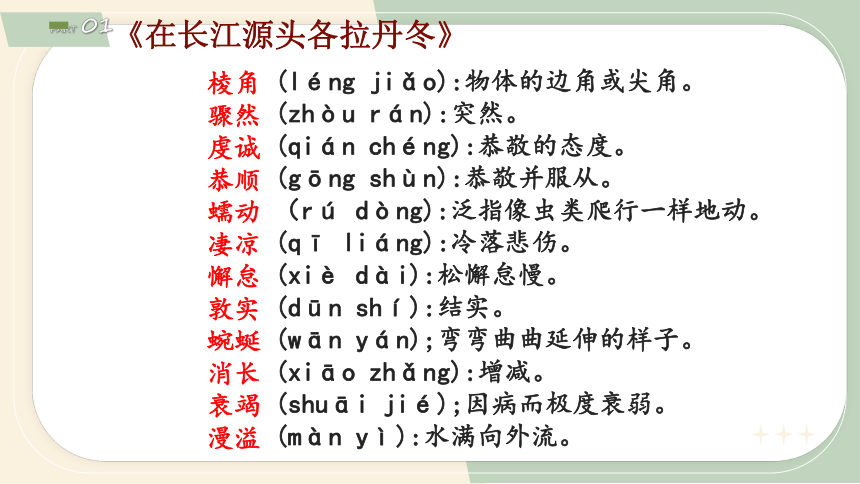

(léng jiǎo):物体的边角或尖角。

(zhòu rán):突然。

(qián chéng):恭敬的态度。

(gōng shùn):恭敬并服从。

(rú dòng):泛指像虫类爬行一样地动。

(qī liáng):冷落悲伤。

(xiè dài):松懈怠慢。

(dūn shí):结实。

(wān yán);弯弯曲曲延伸的样子。

(xiāo zhǎng):增减。

(shuāi jié);因病而极度衰弱。

(màn yì):水满向外流。

棱角

骤然

虔诚

恭顺

蠕动

凄凉

懈怠

敦实

蜿蜒

消长

衰竭

漫溢

《在长江源头各拉丹冬》

PART 01

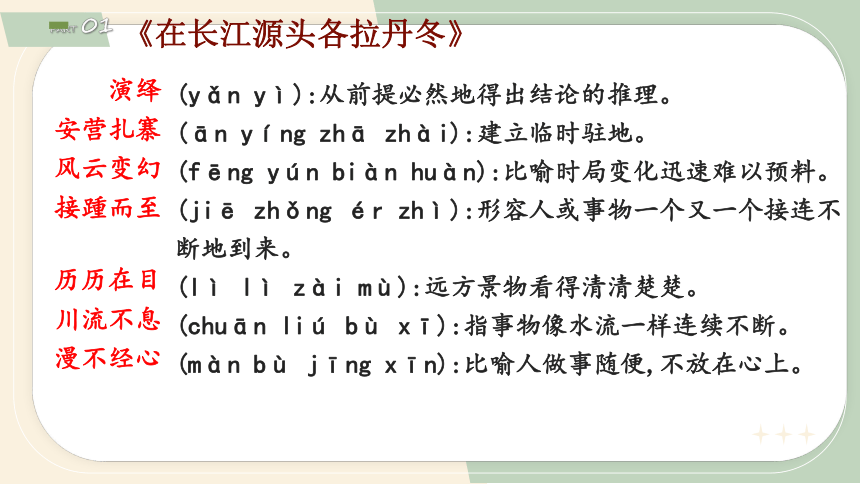

(yǎn yì):从前提必然地得出结论的推理。

(ān yíng zhā zhài):建立临时驻地。

(fēng yún biàn huàn):比喻时局变化迅速难以预料。

(jiē zhǒng ér zhì):形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

(lì lì zài mù):远方景物看得清清楚楚。

(chuān liú bù xī):指事物像水流一样连续不断。

(màn bù jīng xīn):比喻人做事随便,不放在心上。

演绎

安营扎寨

风云变幻

接踵而至

历历在目

川流不息

漫不经心

《在长江源头各拉丹冬》

PART 01

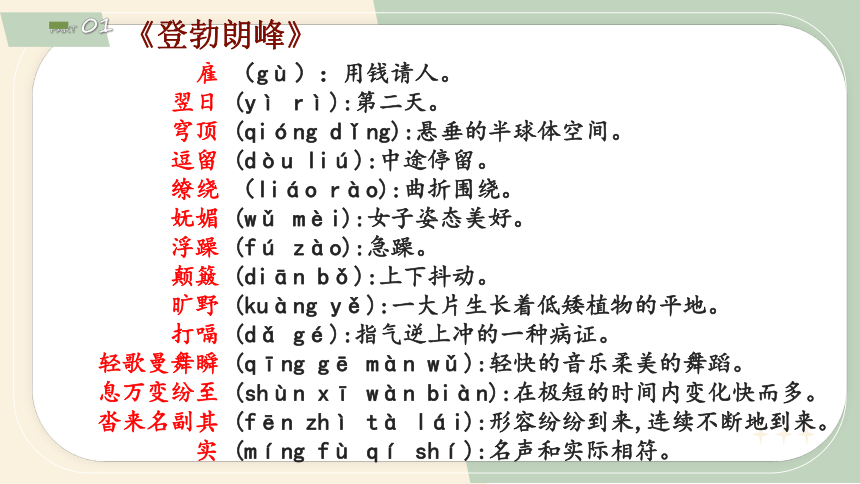

(gù):用钱请人。

(yì rì):第二天。

(qióng dǐng):悬垂的半球体空间。

(dòu liú):中途停留。

(liáo rào):曲折围绕。

(wǔ mèi):女子姿态美好。

(fú zào):急躁。

(diān bǒ):上下抖动。

(kuàng yě):一大片生长着低矮植物的平地。

(dǎ gé):指气逆上冲的一种病证。

(qīng gē màn wǔ):轻快的音乐柔美的舞蹈。

(shùn xī wàn biàn):在极短的时间内变化快而多。

(fēn zhì tà lái):形容纷纷到来,连续不断地到来。

(míng fù qí shí):名声和实际相符。

雇

翌日

穹顶

逗留

缭绕

妩媚

浮躁

颠簸

旷野

打嗝

轻歌曼舞瞬息万变纷至沓来名副其实

《登勃朗峰》

PART 01

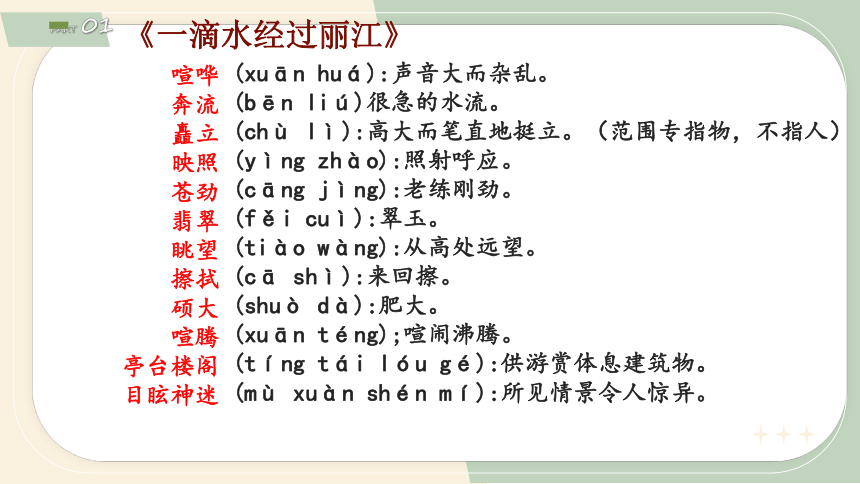

(xuān huá):声音大而杂乱。

(bēn liú)很急的水流。

(chù lì):高大而笔直地挺立。(范围专指物,不指人)

(yìng zhào):照射呼应。

(cāng jìng):老练刚劲。

(fěi cuì):翠玉。

(tiào wàng):从高处远望。

(cā shì):来回擦。

(shuò dà):肥大。

(xuān téng);喧闹沸腾。

(tíng tái lóu gé):供游赏体息建筑物。

(mù xuàn shén mí):所见情景令人惊异。

喧哗

奔流

矗立

映照

苍劲

翡翠

眺望

擦拭

硕大

喧腾

亭台楼阁

目眩神迷

《一滴水经过丽江》

二、文学文化常识

梁衡,1946年生,山西霍州人,新闻理论家、作家。曾荣获全国青年文学奖、赵树理文学奖、全国优秀科普作品奖和中部“五个一”工程奖等多种荣誉称号。主要作品有科学史章回小说《数理化通俗演义》,散文集《夏感秋思》《人人皆可为国王》等,学术论文集《为文之道》《继承与超越》等,有多篇散文入选中学课本。《壶口瀑布》选自《梁衡文集》卷一。

马丽华、山东济南人,作家。被誉为“西藏的歌者租行者”。著有长篇报告文学《背藏苍茫——青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》《四藏之旅》、长篇散文《走过西藏》等。

马克·吐温(1835—1910),美国作家,19世纪后期美国现实主义文学的杰出代表之一。作品风格以幽默和讽刺为主,既富于独特的个人机智与妙语,又不乏深刻的社会洞察与剖析。代表作品有小说《汤姆·索亚历险记》《哈克贝利·费恩历险记》《百万英镑》等。

阿来,1959年生于四川马尔康,作家。2000年,他的第一部长篇小说《尘埃落定》获第五属茅盾文学奖,为此奖史上最年轻的获奖者。代表作品有《空山》《格萨尔王》等。2018年,他凭借作品《斑菇圈》获得第七届鲁迅文学奖中篇小说奖。

什么是游记?

游记是一种比较常见的文学体裁,它的内容非常广泛,举凡山川景物、名胜古迹、风土人情、社会生活,五部可以成为邮寄的题材,它的写法比较自由,风格多姿多彩,既能增长读者的知识,广大 其见闻,也能给读者带来美的享受和心灵的共鸣。

游记的基本要素:

1.所至,及作者的游踪;

2.所见,及作者在游程中所目睹的风貌,包括山川景物、名胜古迹、风土人情、历史掌故、现实生活等。

3.所感、及作者由所见所闻而引发的所思所想。

从结构上来说,所至是骨骼,所见是血肉,所感是灵魂。无骨不立,无肉不丰,无魂不活,三者缺一不可,构成一个完整的格局。

三、课后探究

PART 01

一 、阅读课文,说说课文分别写了壶口瀑布在雨季和枯水季节的哪些特点。作者写了壶口瀑布的水之后,为什么又写“脚下的石”?

雨季壶口瀑布的特点是不太像瀑布,而像“一锅沸水”,水势浩大,涛声如雷,令人害怕。

枯水季节的壶口瀑布真的是瀑布,景观丰富多样,有雄浑壮阔,有陡峭奇绝,有多姿多彩。

作者先写水再写石原因:

第一,壶口瀑布是水和石共同造就的,文章以写水为主,但不宜对石不置一词;

PART 01

一 、阅读课文,说说课文分别写了壶口瀑布在雨季和枯水季节的哪些特点。作者写了壶口瀑布的水之后,为什么又写“脚下的石”?

第二,从观景的角度来看,作者定点换景,游目四顾,最后把视线收归脚下,转换非常自然;

第三,作者所感慨的小小壶口却“一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情”的奇景,正是产生于石头对水的约束,因而接下来描写“脚下的石”也是很自然的;

第四,写被河水侵蚀的石头,能够展现河水的真正力量,这样就改变了前面描写河水在石壁的阻遏挤压下“各自流淌”所有可能带来的片面印象,将文章的境界翻上一层,也为后面写黄河“博大宽厚,柔中有刚”的个性奠定了景物描写上的基础。

PART 01

二 、作者在枯水期来到壶口瀑布,采用了独到的观察角度,写出了独特的景物特征。试结合课文做具体分析。

作者采用定点换景的写法,立足点是“河心”,先写水,后写石,视角反复转换。作者先俯视“河中有河”的龙槽,写“壶口”得名的原因,景物特点是“奇”;再仰观河面,看滚滚而来的黄河水,景物特点是“雄”;然后视线随河水由上至下,“跌入”龙槽,碎为水雾,景物特点是“险”。以上三个观察角度所见的景物特点都属于阳刚、崇高一类。接下来平视龙槽两边,细写千姿百态的河水,以及水雾和彩虹,景物特点是多姿多彩;最后,视角转换到作者自己的立足点,描写长年被黄河冲刷侵蚀的河底巨石,巨石“静”的形态蕴含着河水“动”的力量,景物特点是震撼人心。文中描写的多个画面呈现出多种景物,有大有小,有远有近,有静有动;表现出多重意境,刚柔相济,层次分明,情景交融。这样就使得《壶口瀑布》展现出一种审美意义上的立体感。

PART 01

三 、作者一边记述所见景象,一边表达自己的感受。找出作者表达感受的文字,说说你的理解。

观景时的直接体验,主要是作者观赏雨季壶口瀑布时“可怕的警觉”和枯水期看河水急坠跌入深沟时“不觉打了一个寒噤”。前者重在描写雨季时壶口瀑布水势之大,后者重在突出瀑布本身的“险”,心理感受有相似之处,但前者偏重“可怕”,后者偏重“震撼”。

PART 01

三 、作者一边记述所见景象,一边表达自己的感受。找出作者表达感受的文字,说说你的理解。

由景物引发的感想,主要是作者观赏了河水在壶口前的种种形态后发出的感叹:“眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情。”作者由自然联想到人本身,巧妙地把水的多样与人的多情联系起来,文章的意蕴也顿时变得丰富起来——水的种种形态,不正是人生百态的象征吗?作者进而又自设一问:“造物者难道是要在这壶口中浓缩一个世界吗?”毋庸作答,哲理意味油然而生。

PART 01

三 、作者一边记述所见景象,一边表达自己的感受。找出作者表达感受的文字,说说你的理解。

理性的思考主要是由脚下的巨石引出的对黄河个性的解读。作者在发议论时使用拟人手法,用“只有宽厚绝无软弱”“博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前”这样写人的语言来诠释黄河的个性,准确生动,易于理解。作者的思考有两个层次:第一,黄河的个性是柔中带刚的,蕴蓄着无尽的力量,所以才能穿凿巨石,改变地貌;第二,未经磨难不成材,黄河的个性也是在巨石的逼迫、抵拒中在最终铸就的,甚至可以说“未过壶口不成河”。这两层思考让文章富有理性色彩,有了深度和质感。

PART 01

四 、反复阅读课文第3、4段,品味其语言的妙处,并试着写一段赏析文字。

第一,选词准确,词语丰富。如描写即将坠入深沟的河水,连用“挤”“撞”“推”“搡”“呼”“拥”等动词,非常准确地表现出水的种种动态。

第二,适当重复,形成特殊的表达效果。“跌”字在这两段中出现了六次,突出强调了瀑布飞流直下的动态,特别是第4段,在不长的语句中连续五次使用“跌”,三次使用“碎”,不仅强化了瀑布流水的力度,也因适当的重复而形成了独特的音节效果。

PART 01

四 、反复阅读课文第3、4段,品味其语言的妙处,并试着写一段赏析文字。

第三,运用拟人手法,用人的动作写水的动态。这两段中的动词,很多都常常用来表现人的动作,除了上面提到的一些,像“走”“进”“折返”“迂回”“觅”等动词都是如此,这些动词使文章的描写更有形象性,更易打动读者,也更能引发读者的联想与想象。

PART 01

一 、本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历。理清文章的脉络,复述作者在各拉丹冬的所见所感。

作者循行程写了两天的活动,以第一天的见闻为主。采用移步换景的写法,从安营在各拉丹冬雪山脚下,到驶过冰河,最后进入冰塔林。随着立足点和观察视角的变化,作者笔下的景物也呈现出不同的特点:在营地远眺各拉丹冬雪山,突出它的高峻、雄壮、变幻莫测;在砾石堆上四顾,突出冰峰的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫;靠近冰山,发现其图案的难以名状;进入冰塔林,特别是身处冰窟,细看千姿百态的冰体和冰山的裂纹、皱褶,突出其晶莹纯美,闪闪生光;第二天重返冰河,听到阳光下冰河融化的流水声。随着行踪和景物的变化,作者“所感”也发生着变化。远眺雪山时,感到雄伟和神秘;张望冰峰和冰河,感叹造物主的创造力;身处冰窟,感慨自然永恒的存在和漫长的变化;倾听水声,想象即将演绎出的长江的故事。

PART 01

二 、作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?试结合课文内容具体分析。

作者对冰塔林的描写有详有略,略写时一笔带过,详写时细致刻画。从描写自己身处冰窟的感受开始,写到冰风的呼啸与川流不息,然后详细描写冰体的千奇百怪、美不胜收。作者在描写冰塔林时非常注意把主观的感受、想象与客观的描写融在一起,往往从眼前的景物出发,做时间维度上的延展。如对冰窟和冰风的描写,突出异样的“温暖”感受,既写风的“扫荡”,更把思绪放飞到洪荒之始,感喟于自然的永恒。又如描写冰塔林和冰川,虽然以“写形”为主,却很少对其形态做过细的描写,而是用精短、准确、形象性强的词语连续带过,很好地表现出冰体形状之多令人目不暇接,同时又畅想眼前奇景的形成过程,主客观融为一体。这样的写法既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。

PART 01

三 作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,这些内容与文中的写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

作者反复叙写自己在各拉丹冬糟糕的身体状况,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。从某种意义上来看,作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索,随着身体状况越来越糟糕,作者对各拉丹冬的感受与理解却越来越细致,想象也越来越富有诗意。这样的写法,使读者体会到作者的乐观与坚强,也让文章显得更亲切、真实、可信。作者在身体的痛苦中坚持行走、体验甚至考察,这使得本文染上了苦难美和悲壮美的色彩,给读者的阅读感受也超越了“观赏自然”的范畴。

PART 01

四、 联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

1.这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

(这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受? )

“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接,令人不知该看什么;“卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。这两个词表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色感受到的震撼,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

PART 01

四、 联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

2.风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。(删去加点的部分,全句的表达效果会有怎样的变化? )

删去加点部分后,全句就只是对眼前景物的实实在在描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

PART 01

四、 联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

3.端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。这几个句子在描写眼前景物的同时,都不停留于具体的描写,而是将笔触宕开,抒写作者的想象与感触,将读者的思绪引向时间的远处或思考的深处。这样的写法虚实结合,主客相融,带给读者一种富于厚度和深度的美。

PART 01

19.登勃朗峰 马克·吐温

阅读提示:勃朗峰,法语意为“白色的山峰”,是阿尔卑斯山的最高峰。作者在文中记述了与友人游览勃朗峰的经历,或浓墨重彩,或简笔勾勒,笔法多变,妙趣横生。写上山,用散文笔法,描绘山中奇景,嶙峋的怪石,变幻的光影,引出无限感慨;写下山,以小说笔法,叙述奇人奇事,惊险的旅途,怪异的车夫,富有传奇色彩。细读课文,或许还能感受到一份别样的幽默。此外,这是一篇翻译作品,译笔简练,多用成语,带书卷气。阅读时要注意体会课文的这些特点。

PART 01

20.一滴水经过丽江 阿来

阅读提示:这是一篇别具一格的游记作品。与一般游记作品以人的游踪为线索不同,作者化身为一滴水,以水的踪迹为线索,全方位展现了丽江古城的自然风光、历史沿革和人文景观,构思新颖,视角独特。这滴水,自玉龙雪山流下,一路向南,流过美丽的丽江坝,看过初建的丽江城,见证了人世的沧桑巨变;最终在昏睡数百年后再次醒来,来到现代的四方街。他登上水车,远眺古城全貌;跨入小店,领略东巴文字的魅力;投身民居,体验百姓生活的恬淡;之后穿城而出,欣赏古城五彩斑斓的夜和旷野宁谧澄澈的美;在得偿夙愿后,跃入金沙江,完成了圆满的丽江之行。朗读课文,注意想象这滴水的奇幻生命旅程,体会作者写景中饱含的情感。

第五单元复习

一、字词积累

PART 01

(zhù):把金属熔化后倒进砂型或模子里,制成物件。

(gào jiè):指警告劝诫。

(tuī sǎng):使劲推。

(shà shí):一会儿。

(ch íchěng):骑马奔跑,随意到处走动。

(xuán wō):水流形成的螺旋形水涡。

(hán jī):寒战。

(yū huí):回旋环绕。

(gǔ gǔ):水流动的声音。

(shī lù lù):潮湿的样子。

(zhèn ěr yù lóng):形容声音很大。

(qián hū hòu yōng):多形容旧时官吏出巡时的声势。

(nù bù kě è):形容愤怒到了极点。

铸

告诫

推搡

霎时

驰骋

漩涡

寒噤

迂回

汩汩

湿漉漉

震耳欲聋

前呼后拥

怒不可遏

《壶口瀑布》

PART 01

(léng jiǎo):物体的边角或尖角。

(zhòu rán):突然。

(qián chéng):恭敬的态度。

(gōng shùn):恭敬并服从。

(rú dòng):泛指像虫类爬行一样地动。

(qī liáng):冷落悲伤。

(xiè dài):松懈怠慢。

(dūn shí):结实。

(wān yán);弯弯曲曲延伸的样子。

(xiāo zhǎng):增减。

(shuāi jié);因病而极度衰弱。

(màn yì):水满向外流。

棱角

骤然

虔诚

恭顺

蠕动

凄凉

懈怠

敦实

蜿蜒

消长

衰竭

漫溢

《在长江源头各拉丹冬》

PART 01

(yǎn yì):从前提必然地得出结论的推理。

(ān yíng zhā zhài):建立临时驻地。

(fēng yún biàn huàn):比喻时局变化迅速难以预料。

(jiē zhǒng ér zhì):形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

(lì lì zài mù):远方景物看得清清楚楚。

(chuān liú bù xī):指事物像水流一样连续不断。

(màn bù jīng xīn):比喻人做事随便,不放在心上。

演绎

安营扎寨

风云变幻

接踵而至

历历在目

川流不息

漫不经心

《在长江源头各拉丹冬》

PART 01

(gù):用钱请人。

(yì rì):第二天。

(qióng dǐng):悬垂的半球体空间。

(dòu liú):中途停留。

(liáo rào):曲折围绕。

(wǔ mèi):女子姿态美好。

(fú zào):急躁。

(diān bǒ):上下抖动。

(kuàng yě):一大片生长着低矮植物的平地。

(dǎ gé):指气逆上冲的一种病证。

(qīng gē màn wǔ):轻快的音乐柔美的舞蹈。

(shùn xī wàn biàn):在极短的时间内变化快而多。

(fēn zhì tà lái):形容纷纷到来,连续不断地到来。

(míng fù qí shí):名声和实际相符。

雇

翌日

穹顶

逗留

缭绕

妩媚

浮躁

颠簸

旷野

打嗝

轻歌曼舞瞬息万变纷至沓来名副其实

《登勃朗峰》

PART 01

(xuān huá):声音大而杂乱。

(bēn liú)很急的水流。

(chù lì):高大而笔直地挺立。(范围专指物,不指人)

(yìng zhào):照射呼应。

(cāng jìng):老练刚劲。

(fěi cuì):翠玉。

(tiào wàng):从高处远望。

(cā shì):来回擦。

(shuò dà):肥大。

(xuān téng);喧闹沸腾。

(tíng tái lóu gé):供游赏体息建筑物。

(mù xuàn shén mí):所见情景令人惊异。

喧哗

奔流

矗立

映照

苍劲

翡翠

眺望

擦拭

硕大

喧腾

亭台楼阁

目眩神迷

《一滴水经过丽江》

二、文学文化常识

梁衡,1946年生,山西霍州人,新闻理论家、作家。曾荣获全国青年文学奖、赵树理文学奖、全国优秀科普作品奖和中部“五个一”工程奖等多种荣誉称号。主要作品有科学史章回小说《数理化通俗演义》,散文集《夏感秋思》《人人皆可为国王》等,学术论文集《为文之道》《继承与超越》等,有多篇散文入选中学课本。《壶口瀑布》选自《梁衡文集》卷一。

马丽华、山东济南人,作家。被誉为“西藏的歌者租行者”。著有长篇报告文学《背藏苍茫——青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》《四藏之旅》、长篇散文《走过西藏》等。

马克·吐温(1835—1910),美国作家,19世纪后期美国现实主义文学的杰出代表之一。作品风格以幽默和讽刺为主,既富于独特的个人机智与妙语,又不乏深刻的社会洞察与剖析。代表作品有小说《汤姆·索亚历险记》《哈克贝利·费恩历险记》《百万英镑》等。

阿来,1959年生于四川马尔康,作家。2000年,他的第一部长篇小说《尘埃落定》获第五属茅盾文学奖,为此奖史上最年轻的获奖者。代表作品有《空山》《格萨尔王》等。2018年,他凭借作品《斑菇圈》获得第七届鲁迅文学奖中篇小说奖。

什么是游记?

游记是一种比较常见的文学体裁,它的内容非常广泛,举凡山川景物、名胜古迹、风土人情、社会生活,五部可以成为邮寄的题材,它的写法比较自由,风格多姿多彩,既能增长读者的知识,广大 其见闻,也能给读者带来美的享受和心灵的共鸣。

游记的基本要素:

1.所至,及作者的游踪;

2.所见,及作者在游程中所目睹的风貌,包括山川景物、名胜古迹、风土人情、历史掌故、现实生活等。

3.所感、及作者由所见所闻而引发的所思所想。

从结构上来说,所至是骨骼,所见是血肉,所感是灵魂。无骨不立,无肉不丰,无魂不活,三者缺一不可,构成一个完整的格局。

三、课后探究

PART 01

一 、阅读课文,说说课文分别写了壶口瀑布在雨季和枯水季节的哪些特点。作者写了壶口瀑布的水之后,为什么又写“脚下的石”?

雨季壶口瀑布的特点是不太像瀑布,而像“一锅沸水”,水势浩大,涛声如雷,令人害怕。

枯水季节的壶口瀑布真的是瀑布,景观丰富多样,有雄浑壮阔,有陡峭奇绝,有多姿多彩。

作者先写水再写石原因:

第一,壶口瀑布是水和石共同造就的,文章以写水为主,但不宜对石不置一词;

PART 01

一 、阅读课文,说说课文分别写了壶口瀑布在雨季和枯水季节的哪些特点。作者写了壶口瀑布的水之后,为什么又写“脚下的石”?

第二,从观景的角度来看,作者定点换景,游目四顾,最后把视线收归脚下,转换非常自然;

第三,作者所感慨的小小壶口却“一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情”的奇景,正是产生于石头对水的约束,因而接下来描写“脚下的石”也是很自然的;

第四,写被河水侵蚀的石头,能够展现河水的真正力量,这样就改变了前面描写河水在石壁的阻遏挤压下“各自流淌”所有可能带来的片面印象,将文章的境界翻上一层,也为后面写黄河“博大宽厚,柔中有刚”的个性奠定了景物描写上的基础。

PART 01

二 、作者在枯水期来到壶口瀑布,采用了独到的观察角度,写出了独特的景物特征。试结合课文做具体分析。

作者采用定点换景的写法,立足点是“河心”,先写水,后写石,视角反复转换。作者先俯视“河中有河”的龙槽,写“壶口”得名的原因,景物特点是“奇”;再仰观河面,看滚滚而来的黄河水,景物特点是“雄”;然后视线随河水由上至下,“跌入”龙槽,碎为水雾,景物特点是“险”。以上三个观察角度所见的景物特点都属于阳刚、崇高一类。接下来平视龙槽两边,细写千姿百态的河水,以及水雾和彩虹,景物特点是多姿多彩;最后,视角转换到作者自己的立足点,描写长年被黄河冲刷侵蚀的河底巨石,巨石“静”的形态蕴含着河水“动”的力量,景物特点是震撼人心。文中描写的多个画面呈现出多种景物,有大有小,有远有近,有静有动;表现出多重意境,刚柔相济,层次分明,情景交融。这样就使得《壶口瀑布》展现出一种审美意义上的立体感。

PART 01

三 、作者一边记述所见景象,一边表达自己的感受。找出作者表达感受的文字,说说你的理解。

观景时的直接体验,主要是作者观赏雨季壶口瀑布时“可怕的警觉”和枯水期看河水急坠跌入深沟时“不觉打了一个寒噤”。前者重在描写雨季时壶口瀑布水势之大,后者重在突出瀑布本身的“险”,心理感受有相似之处,但前者偏重“可怕”,后者偏重“震撼”。

PART 01

三 、作者一边记述所见景象,一边表达自己的感受。找出作者表达感受的文字,说说你的理解。

由景物引发的感想,主要是作者观赏了河水在壶口前的种种形态后发出的感叹:“眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁——人的各种感情。”作者由自然联想到人本身,巧妙地把水的多样与人的多情联系起来,文章的意蕴也顿时变得丰富起来——水的种种形态,不正是人生百态的象征吗?作者进而又自设一问:“造物者难道是要在这壶口中浓缩一个世界吗?”毋庸作答,哲理意味油然而生。

PART 01

三 、作者一边记述所见景象,一边表达自己的感受。找出作者表达感受的文字,说说你的理解。

理性的思考主要是由脚下的巨石引出的对黄河个性的解读。作者在发议论时使用拟人手法,用“只有宽厚绝无软弱”“博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前”这样写人的语言来诠释黄河的个性,准确生动,易于理解。作者的思考有两个层次:第一,黄河的个性是柔中带刚的,蕴蓄着无尽的力量,所以才能穿凿巨石,改变地貌;第二,未经磨难不成材,黄河的个性也是在巨石的逼迫、抵拒中在最终铸就的,甚至可以说“未过壶口不成河”。这两层思考让文章富有理性色彩,有了深度和质感。

PART 01

四 、反复阅读课文第3、4段,品味其语言的妙处,并试着写一段赏析文字。

第一,选词准确,词语丰富。如描写即将坠入深沟的河水,连用“挤”“撞”“推”“搡”“呼”“拥”等动词,非常准确地表现出水的种种动态。

第二,适当重复,形成特殊的表达效果。“跌”字在这两段中出现了六次,突出强调了瀑布飞流直下的动态,特别是第4段,在不长的语句中连续五次使用“跌”,三次使用“碎”,不仅强化了瀑布流水的力度,也因适当的重复而形成了独特的音节效果。

PART 01

四 、反复阅读课文第3、4段,品味其语言的妙处,并试着写一段赏析文字。

第三,运用拟人手法,用人的动作写水的动态。这两段中的动词,很多都常常用来表现人的动作,除了上面提到的一些,像“走”“进”“折返”“迂回”“觅”等动词都是如此,这些动词使文章的描写更有形象性,更易打动读者,也更能引发读者的联想与想象。

PART 01

一 、本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历。理清文章的脉络,复述作者在各拉丹冬的所见所感。

作者循行程写了两天的活动,以第一天的见闻为主。采用移步换景的写法,从安营在各拉丹冬雪山脚下,到驶过冰河,最后进入冰塔林。随着立足点和观察视角的变化,作者笔下的景物也呈现出不同的特点:在营地远眺各拉丹冬雪山,突出它的高峻、雄壮、变幻莫测;在砾石堆上四顾,突出冰峰的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫;靠近冰山,发现其图案的难以名状;进入冰塔林,特别是身处冰窟,细看千姿百态的冰体和冰山的裂纹、皱褶,突出其晶莹纯美,闪闪生光;第二天重返冰河,听到阳光下冰河融化的流水声。随着行踪和景物的变化,作者“所感”也发生着变化。远眺雪山时,感到雄伟和神秘;张望冰峰和冰河,感叹造物主的创造力;身处冰窟,感慨自然永恒的存在和漫长的变化;倾听水声,想象即将演绎出的长江的故事。

PART 01

二 、作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?试结合课文内容具体分析。

作者对冰塔林的描写有详有略,略写时一笔带过,详写时细致刻画。从描写自己身处冰窟的感受开始,写到冰风的呼啸与川流不息,然后详细描写冰体的千奇百怪、美不胜收。作者在描写冰塔林时非常注意把主观的感受、想象与客观的描写融在一起,往往从眼前的景物出发,做时间维度上的延展。如对冰窟和冰风的描写,突出异样的“温暖”感受,既写风的“扫荡”,更把思绪放飞到洪荒之始,感喟于自然的永恒。又如描写冰塔林和冰川,虽然以“写形”为主,却很少对其形态做过细的描写,而是用精短、准确、形象性强的词语连续带过,很好地表现出冰体形状之多令人目不暇接,同时又畅想眼前奇景的形成过程,主客观融为一体。这样的写法既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。

PART 01

三 作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,这些内容与文中的写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

作者反复叙写自己在各拉丹冬糟糕的身体状况,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。从某种意义上来看,作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索,随着身体状况越来越糟糕,作者对各拉丹冬的感受与理解却越来越细致,想象也越来越富有诗意。这样的写法,使读者体会到作者的乐观与坚强,也让文章显得更亲切、真实、可信。作者在身体的痛苦中坚持行走、体验甚至考察,这使得本文染上了苦难美和悲壮美的色彩,给读者的阅读感受也超越了“观赏自然”的范畴。

PART 01

四、 联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

1.这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

(这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受? )

“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接,令人不知该看什么;“卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。这两个词表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色感受到的震撼,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

PART 01

四、 联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

2.风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。(删去加点的部分,全句的表达效果会有怎样的变化? )

删去加点部分后,全句就只是对眼前景物的实实在在描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

PART 01

四、 联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

3.端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。这几个句子在描写眼前景物的同时,都不停留于具体的描写,而是将笔触宕开,抒写作者的想象与感触,将读者的思绪引向时间的远处或思考的深处。这样的写法虚实结合,主客相融,带给读者一种富于厚度和深度的美。

PART 01

19.登勃朗峰 马克·吐温

阅读提示:勃朗峰,法语意为“白色的山峰”,是阿尔卑斯山的最高峰。作者在文中记述了与友人游览勃朗峰的经历,或浓墨重彩,或简笔勾勒,笔法多变,妙趣横生。写上山,用散文笔法,描绘山中奇景,嶙峋的怪石,变幻的光影,引出无限感慨;写下山,以小说笔法,叙述奇人奇事,惊险的旅途,怪异的车夫,富有传奇色彩。细读课文,或许还能感受到一份别样的幽默。此外,这是一篇翻译作品,译笔简练,多用成语,带书卷气。阅读时要注意体会课文的这些特点。

PART 01

20.一滴水经过丽江 阿来

阅读提示:这是一篇别具一格的游记作品。与一般游记作品以人的游踪为线索不同,作者化身为一滴水,以水的踪迹为线索,全方位展现了丽江古城的自然风光、历史沿革和人文景观,构思新颖,视角独特。这滴水,自玉龙雪山流下,一路向南,流过美丽的丽江坝,看过初建的丽江城,见证了人世的沧桑巨变;最终在昏睡数百年后再次醒来,来到现代的四方街。他登上水车,远眺古城全貌;跨入小店,领略东巴文字的魅力;投身民居,体验百姓生活的恬淡;之后穿城而出,欣赏古城五彩斑斓的夜和旷野宁谧澄澈的美;在得偿夙愿后,跃入金沙江,完成了圆满的丽江之行。朗读课文,注意想象这滴水的奇幻生命旅程,体会作者写景中饱含的情感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读