Unit 2 Home Sweet Home Section A 1a-1d教学设计人教版(2024)英语八年级上册

文档属性

| 名称 | Unit 2 Home Sweet Home Section A 1a-1d教学设计人教版(2024)英语八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 英语 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 15:01:45 | ||

图片预览

文档简介

Unit2 Home-Sweet Home. Section A(1a-1d)教学设计

一、新课标主题分析

(一)主题范畴与子主题

本课时隶属于 新课标“人与社会”主题范畴,聚焦 “家庭生活”子主题,涵盖 “家庭责任、劳动实践、沟通协作” 核心内容:

通过“家务劳动”词汇学习、请求句型运用,串联“家庭角色分工”与“劳动教育”,构建“语言学习→生活实践→价值塑造”的逻辑链。

衔接语言运用(家务表达、请求句式)、文化理解(家庭责任的文化共识)、思维发展(任务分配的逻辑推理)、社会参与(家庭协作的实践意识),体现英语学习的 实践性与育人价值。

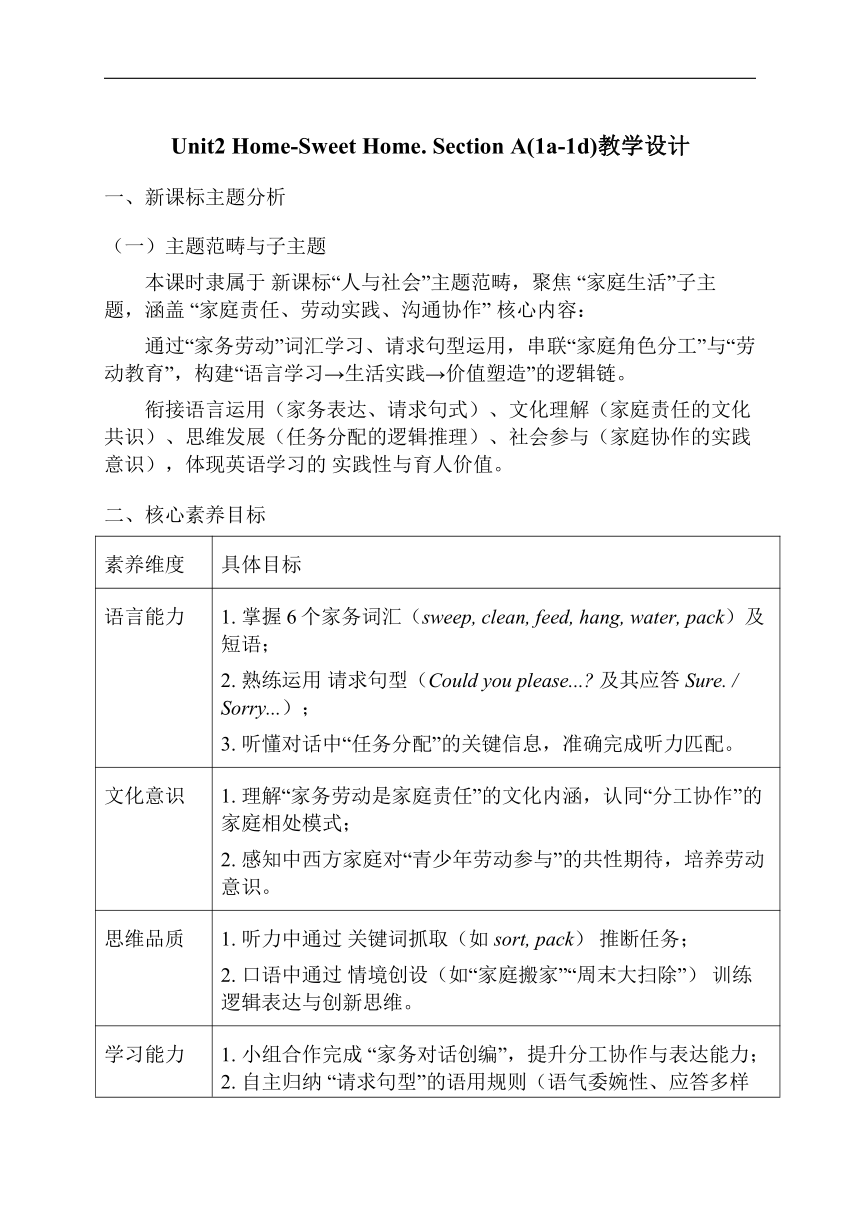

二、核心素养目标

素养维度 具体目标

语言能力 掌握 6个家务词汇(sweep, clean, feed, hang, water, pack)及短语; 熟练运用 请求句型(Could you please... 及其应答 Sure. / Sorry...); 3. 听懂对话中“任务分配”的关键信息,准确完成听力匹配。

文化意识 理解“家务劳动是家庭责任”的文化内涵,认同“分工协作”的家庭相处模式; 2. 感知中西方家庭对“青少年劳动参与”的共性期待,培养劳动意识。

思维品质 听力中通过 关键词抓取(如 sort, pack) 推断任务; 2. 口语中通过 情境创设(如“家庭搬家”“周末大扫除”) 训练逻辑表达与创新思维。

学习能力 1. 小组合作完成 “家务对话创编”,提升分工协作与表达能力;2. 自主归纳 “请求句型”的语用规则(语气委婉性、应答多样性),强化元认知能力。

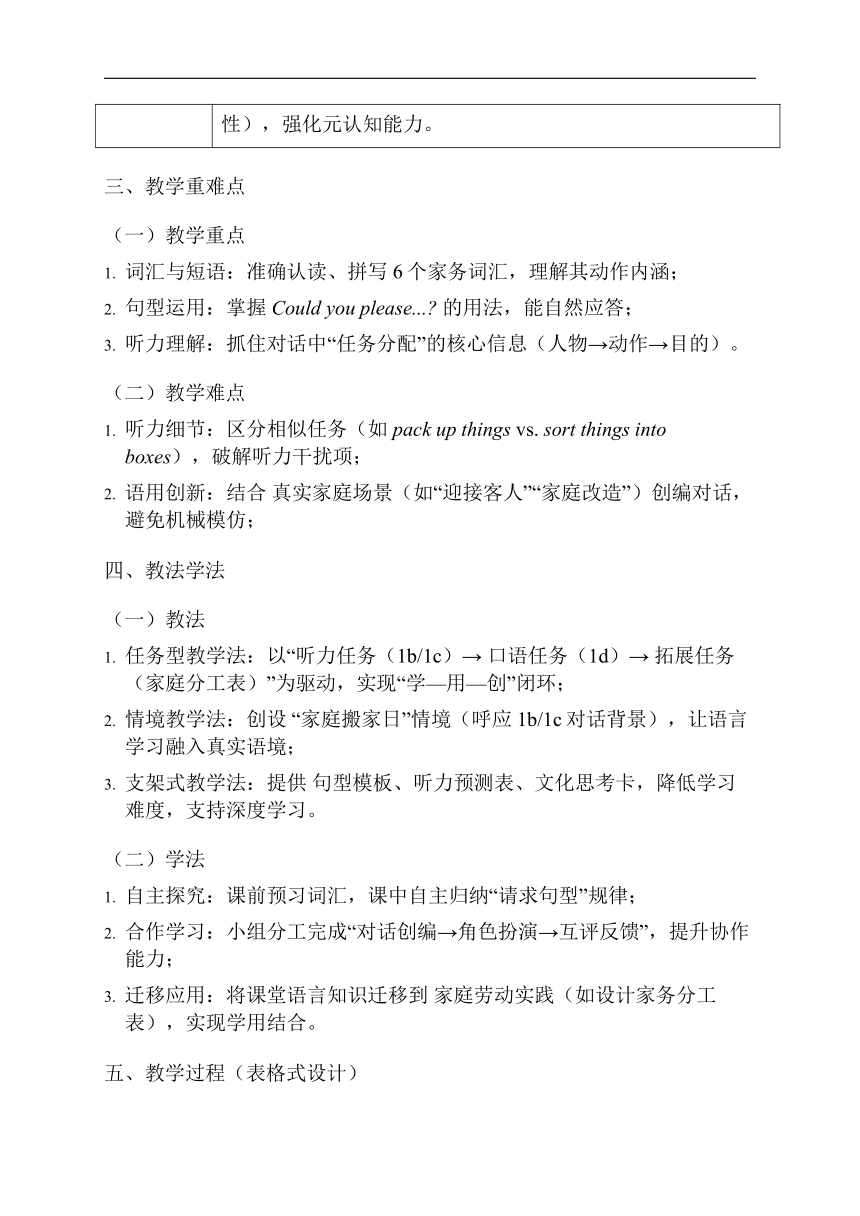

三、教学重难点

(一)教学重点

词汇与短语:准确认读、拼写6个家务词汇,理解其动作内涵;

句型运用:掌握 Could you please... 的用法,能自然应答;

听力理解:抓住对话中“任务分配”的核心信息(人物→动作→目的)。

(二)教学难点

听力细节:区分相似任务(如 pack up things vs. sort things into boxes),破解听力干扰项;

语用创新:结合 真实家庭场景(如“迎接客人”“家庭改造”)创编对话,避免机械模仿;

四、教法学法

(一)教法

任务型教学法:以“听力任务(1b/1c)→ 口语任务(1d)→ 拓展任务(家庭分工表)”为驱动,实现“学—用—创”闭环;

情境教学法:创设 “家庭搬家日”情境(呼应1b/1c对话背景),让语言学习融入真实语境;

支架式教学法:提供 句型模板、听力预测表、文化思考卡,降低学习难度,支持深度学习。

(二)学法

自主探究:课前预习词汇,课中自主归纳“请求句型”规律;

合作学习:小组分工完成“对话创编→角色扮演→互评反馈”,提升协作能力;

迁移应用:将课堂语言知识迁移到 家庭劳动实践(如设计家务分工表),实现学用结合。

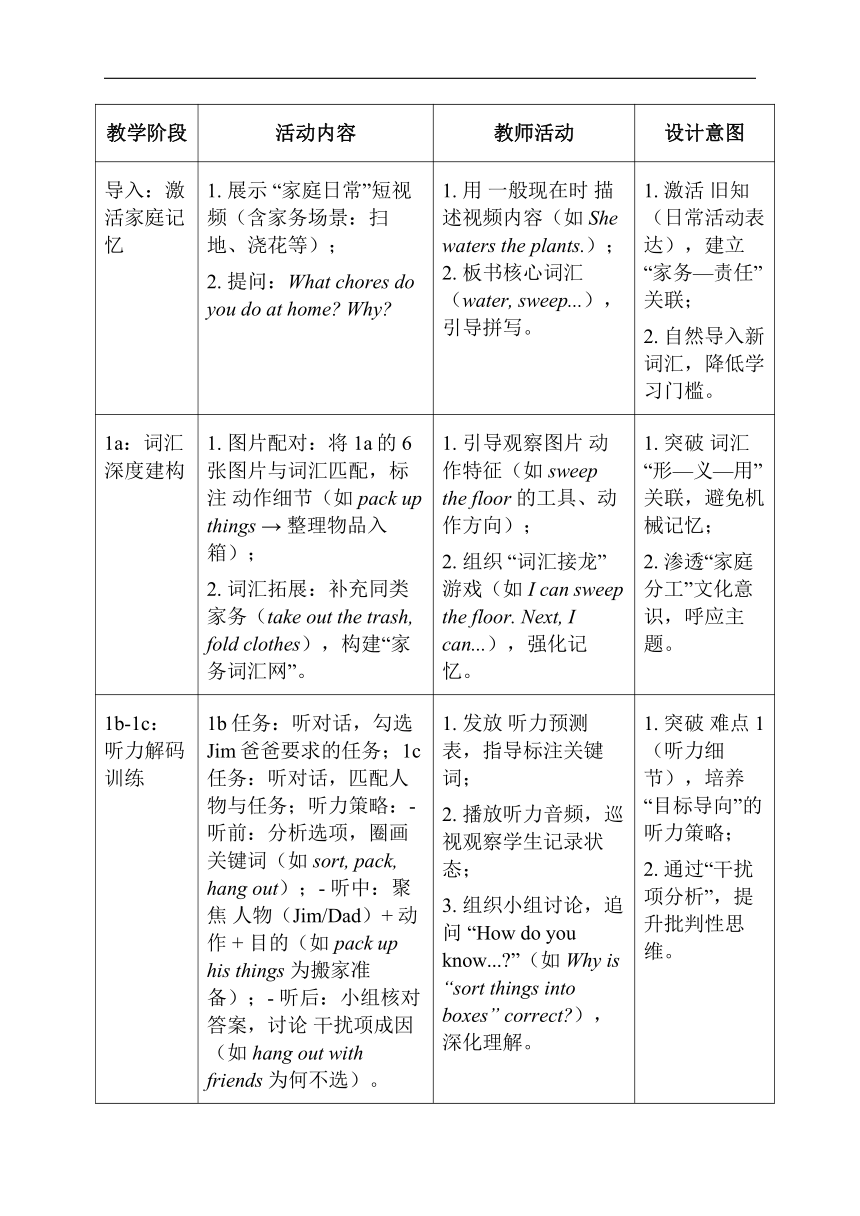

五、教学过程(表格式设计)

教学阶段 活动内容 教师活动 设计意图

导入:激活家庭记忆 展示 “家庭日常”短视频(含家务场景:扫地、浇花等); 2. 提问:What chores do you do at home Why 1. 用 一般现在时 描述视频内容(如 She waters the plants.);2. 板书核心词汇(water, sweep...),引导拼写。 1. 激活 旧知(日常活动表达),建立“家务—责任”关联; 2. 自然导入新词汇,降低学习门槛。

1a:词汇深度建构 图片配对:将1a的6张图片与词汇匹配,标注 动作细节(如 pack up things → 整理物品入箱); 2. 词汇拓展:补充同类家务(take out the trash, fold clothes),构建“家务词汇网”。 1. 引导观察图片 动作特征(如 sweep the floor 的工具、动作方向); 2. 组织 “词汇接龙”游戏(如 I can sweep the floor. Next, I can...),强化记忆。 1. 突破 词汇“形—义—用”关联,避免机械记忆; 2. 渗透“家庭分工”文化意识,呼应主题。

1b-1c:听力解码训练 1b任务:听对话,勾选Jim爸爸要求的任务;1c任务:听对话,匹配人物与任务;听力策略:- 听前:分析选项,圈画 关键词(如 sort, pack, hang out);- 听中:聚焦 人物(Jim/Dad)+ 动作 + 目的(如 pack up his things 为搬家准备);- 听后:小组核对答案,讨论 干扰项成因(如 hang out with friends 为何不选)。 发放 听力预测表,指导标注关键词; 2. 播放听力音频,巡视观察学生记录状态; 3. 组织小组讨论,追问 “How do you know... ”(如 Why is “sort things into boxes” correct ),深化理解。 1. 突破 难点1(听力细节),培养“目标导向”的听力策略; 2. 通过“干扰项分析”,提升批判性思维。

1d:口语情境创编 情境创设:基于 “家庭聚会前的家务分工”(拓展1d的“搬家”背景,增加真实场景:迎接客人、装饰房间等); 句型支架:提供 “请求—应答”模板(如 Could you please... → Sure. / Sorry, I...),补充 理由拓展句(如 I need to... first.); 3. 小组任务:创编3组对话,涵盖 不同家务、不同应答态度(积极/委婉拒绝),并角色扮演。 1. 展示 情境卡片(如“客人明天来,需要打扫浴室、浇花、挂照片”); 2. 示范对话(含拓展理由:Could you please clean the bathroom → Sorry, I have to feed the fish first.); 3. 巡视小组,纠正 语法错误(如 Could you please waters... → water)和 语用不当(如拒绝过于生硬)。 1. 突破 难点2(语用创新),让对话脱离“模板化”,更贴近生活; 2. 培养 礼貌沟通 意识,深化文化理解。

拓展:家庭责任践行 设计 《家庭任务分工表》:列出5项家务,标注“谁来做?为什么?”; 2. 文化思考:讨论 “不同国家的家庭劳动教育”(如日本孩子的家务清单),对比中西方共性与差异。 1. 发放分工表模板,引导思考 “公平分工”的标准(如年龄、能力、时间); 2. 提供 跨文化资料卡(如美国《儿童家务年龄表》),启发文化对比。 1. 实现 语言→行为的迁移,落实劳动教育; 2. 拓展 文化视野,理解“家庭责任”的跨文化共性。

反思:素养沉淀 围绕三方面反思: 语言:家务词汇掌握了吗?请求句型用对了吗? 文化:对“家庭责任”有新理解吗? 3. 行动:打算如何改进家庭分工? 1. 发放 反思卡,引导用 “3-2-1”模式 总结(3个收获,2个疑问,1个行动);2. 收集反思卡,提炼共性问题(如 Could you... 的语调把握)。 1. 强化 元认知能力,促进自主学习; 2. 推动 认知→行动 的转化,实现育人闭环。

六、教学反思(具体可测)

(一)目标达成复盘

语言目标:

85%学生能准确认读、运用6个核心词汇,但 拓展词汇(如 fold)掌握率低(仅60%),需设计“家务词汇 bingo 游戏”强化;

78%学生能正确使用 Could you please... ,但 应答句多样性不足(多为 Sure. 或 Sorry.,缺少 I’d love to, but... 等拓展表达),需补充语用库。

文化与思维目标:

92%学生认同“家务是责任”,但 跨文化对比深度不足(仅停留在“清单差异”,未分析文化根源),后续可引入“家庭价值观”主题阅读;

小组对话创编中,30%小组仍存在“模板化”问题(如理由单一),需提供“情境复杂度升级卡”(如增加时间冲突、工具缺失等变量)。

(二))改进策略

语言补强:

制作 “家务词汇+句型”磁贴板,贴于教室,方便学生随时组合练习;

设计 “请求句型变式训练”(如从 Could you... 到 Would you mind... 的语用转换)。

思维深化:

引入 “家务难题解决卡”(如“想浇花但要上网课,如何沟通?”),训练复杂情境下的思维与表达;

开展 “家庭分工辩论赛”(如“青少年应优先学习还是做家务?”),提升批判性思维。

文化拓展:

推荐 跨文化绘本《Around the World in 80 Homes》,引导对比不同家庭的劳动模式;

组织 “家务实践打卡活动”,将课堂学习延伸到真实生活,落实育人目标。

一、新课标主题分析

(一)主题范畴与子主题

本课时隶属于 新课标“人与社会”主题范畴,聚焦 “家庭生活”子主题,涵盖 “家庭责任、劳动实践、沟通协作” 核心内容:

通过“家务劳动”词汇学习、请求句型运用,串联“家庭角色分工”与“劳动教育”,构建“语言学习→生活实践→价值塑造”的逻辑链。

衔接语言运用(家务表达、请求句式)、文化理解(家庭责任的文化共识)、思维发展(任务分配的逻辑推理)、社会参与(家庭协作的实践意识),体现英语学习的 实践性与育人价值。

二、核心素养目标

素养维度 具体目标

语言能力 掌握 6个家务词汇(sweep, clean, feed, hang, water, pack)及短语; 熟练运用 请求句型(Could you please... 及其应答 Sure. / Sorry...); 3. 听懂对话中“任务分配”的关键信息,准确完成听力匹配。

文化意识 理解“家务劳动是家庭责任”的文化内涵,认同“分工协作”的家庭相处模式; 2. 感知中西方家庭对“青少年劳动参与”的共性期待,培养劳动意识。

思维品质 听力中通过 关键词抓取(如 sort, pack) 推断任务; 2. 口语中通过 情境创设(如“家庭搬家”“周末大扫除”) 训练逻辑表达与创新思维。

学习能力 1. 小组合作完成 “家务对话创编”,提升分工协作与表达能力;2. 自主归纳 “请求句型”的语用规则(语气委婉性、应答多样性),强化元认知能力。

三、教学重难点

(一)教学重点

词汇与短语:准确认读、拼写6个家务词汇,理解其动作内涵;

句型运用:掌握 Could you please... 的用法,能自然应答;

听力理解:抓住对话中“任务分配”的核心信息(人物→动作→目的)。

(二)教学难点

听力细节:区分相似任务(如 pack up things vs. sort things into boxes),破解听力干扰项;

语用创新:结合 真实家庭场景(如“迎接客人”“家庭改造”)创编对话,避免机械模仿;

四、教法学法

(一)教法

任务型教学法:以“听力任务(1b/1c)→ 口语任务(1d)→ 拓展任务(家庭分工表)”为驱动,实现“学—用—创”闭环;

情境教学法:创设 “家庭搬家日”情境(呼应1b/1c对话背景),让语言学习融入真实语境;

支架式教学法:提供 句型模板、听力预测表、文化思考卡,降低学习难度,支持深度学习。

(二)学法

自主探究:课前预习词汇,课中自主归纳“请求句型”规律;

合作学习:小组分工完成“对话创编→角色扮演→互评反馈”,提升协作能力;

迁移应用:将课堂语言知识迁移到 家庭劳动实践(如设计家务分工表),实现学用结合。

五、教学过程(表格式设计)

教学阶段 活动内容 教师活动 设计意图

导入:激活家庭记忆 展示 “家庭日常”短视频(含家务场景:扫地、浇花等); 2. 提问:What chores do you do at home Why 1. 用 一般现在时 描述视频内容(如 She waters the plants.);2. 板书核心词汇(water, sweep...),引导拼写。 1. 激活 旧知(日常活动表达),建立“家务—责任”关联; 2. 自然导入新词汇,降低学习门槛。

1a:词汇深度建构 图片配对:将1a的6张图片与词汇匹配,标注 动作细节(如 pack up things → 整理物品入箱); 2. 词汇拓展:补充同类家务(take out the trash, fold clothes),构建“家务词汇网”。 1. 引导观察图片 动作特征(如 sweep the floor 的工具、动作方向); 2. 组织 “词汇接龙”游戏(如 I can sweep the floor. Next, I can...),强化记忆。 1. 突破 词汇“形—义—用”关联,避免机械记忆; 2. 渗透“家庭分工”文化意识,呼应主题。

1b-1c:听力解码训练 1b任务:听对话,勾选Jim爸爸要求的任务;1c任务:听对话,匹配人物与任务;听力策略:- 听前:分析选项,圈画 关键词(如 sort, pack, hang out);- 听中:聚焦 人物(Jim/Dad)+ 动作 + 目的(如 pack up his things 为搬家准备);- 听后:小组核对答案,讨论 干扰项成因(如 hang out with friends 为何不选)。 发放 听力预测表,指导标注关键词; 2. 播放听力音频,巡视观察学生记录状态; 3. 组织小组讨论,追问 “How do you know... ”(如 Why is “sort things into boxes” correct ),深化理解。 1. 突破 难点1(听力细节),培养“目标导向”的听力策略; 2. 通过“干扰项分析”,提升批判性思维。

1d:口语情境创编 情境创设:基于 “家庭聚会前的家务分工”(拓展1d的“搬家”背景,增加真实场景:迎接客人、装饰房间等); 句型支架:提供 “请求—应答”模板(如 Could you please... → Sure. / Sorry, I...),补充 理由拓展句(如 I need to... first.); 3. 小组任务:创编3组对话,涵盖 不同家务、不同应答态度(积极/委婉拒绝),并角色扮演。 1. 展示 情境卡片(如“客人明天来,需要打扫浴室、浇花、挂照片”); 2. 示范对话(含拓展理由:Could you please clean the bathroom → Sorry, I have to feed the fish first.); 3. 巡视小组,纠正 语法错误(如 Could you please waters... → water)和 语用不当(如拒绝过于生硬)。 1. 突破 难点2(语用创新),让对话脱离“模板化”,更贴近生活; 2. 培养 礼貌沟通 意识,深化文化理解。

拓展:家庭责任践行 设计 《家庭任务分工表》:列出5项家务,标注“谁来做?为什么?”; 2. 文化思考:讨论 “不同国家的家庭劳动教育”(如日本孩子的家务清单),对比中西方共性与差异。 1. 发放分工表模板,引导思考 “公平分工”的标准(如年龄、能力、时间); 2. 提供 跨文化资料卡(如美国《儿童家务年龄表》),启发文化对比。 1. 实现 语言→行为的迁移,落实劳动教育; 2. 拓展 文化视野,理解“家庭责任”的跨文化共性。

反思:素养沉淀 围绕三方面反思: 语言:家务词汇掌握了吗?请求句型用对了吗? 文化:对“家庭责任”有新理解吗? 3. 行动:打算如何改进家庭分工? 1. 发放 反思卡,引导用 “3-2-1”模式 总结(3个收获,2个疑问,1个行动);2. 收集反思卡,提炼共性问题(如 Could you... 的语调把握)。 1. 强化 元认知能力,促进自主学习; 2. 推动 认知→行动 的转化,实现育人闭环。

六、教学反思(具体可测)

(一)目标达成复盘

语言目标:

85%学生能准确认读、运用6个核心词汇,但 拓展词汇(如 fold)掌握率低(仅60%),需设计“家务词汇 bingo 游戏”强化;

78%学生能正确使用 Could you please... ,但 应答句多样性不足(多为 Sure. 或 Sorry.,缺少 I’d love to, but... 等拓展表达),需补充语用库。

文化与思维目标:

92%学生认同“家务是责任”,但 跨文化对比深度不足(仅停留在“清单差异”,未分析文化根源),后续可引入“家庭价值观”主题阅读;

小组对话创编中,30%小组仍存在“模板化”问题(如理由单一),需提供“情境复杂度升级卡”(如增加时间冲突、工具缺失等变量)。

(二))改进策略

语言补强:

制作 “家务词汇+句型”磁贴板,贴于教室,方便学生随时组合练习;

设计 “请求句型变式训练”(如从 Could you... 到 Would you mind... 的语用转换)。

思维深化:

引入 “家务难题解决卡”(如“想浇花但要上网课,如何沟通?”),训练复杂情境下的思维与表达;

开展 “家庭分工辩论赛”(如“青少年应优先学习还是做家务?”),提升批判性思维。

文化拓展:

推荐 跨文化绘本《Around the World in 80 Homes》,引导对比不同家庭的劳动模式;

组织 “家务实践打卡活动”,将课堂学习延伸到真实生活,落实育人目标。

同课章节目录