Unit 1 Happy Holiday Section B Project教学设计人教版(2024)英语八年级上册

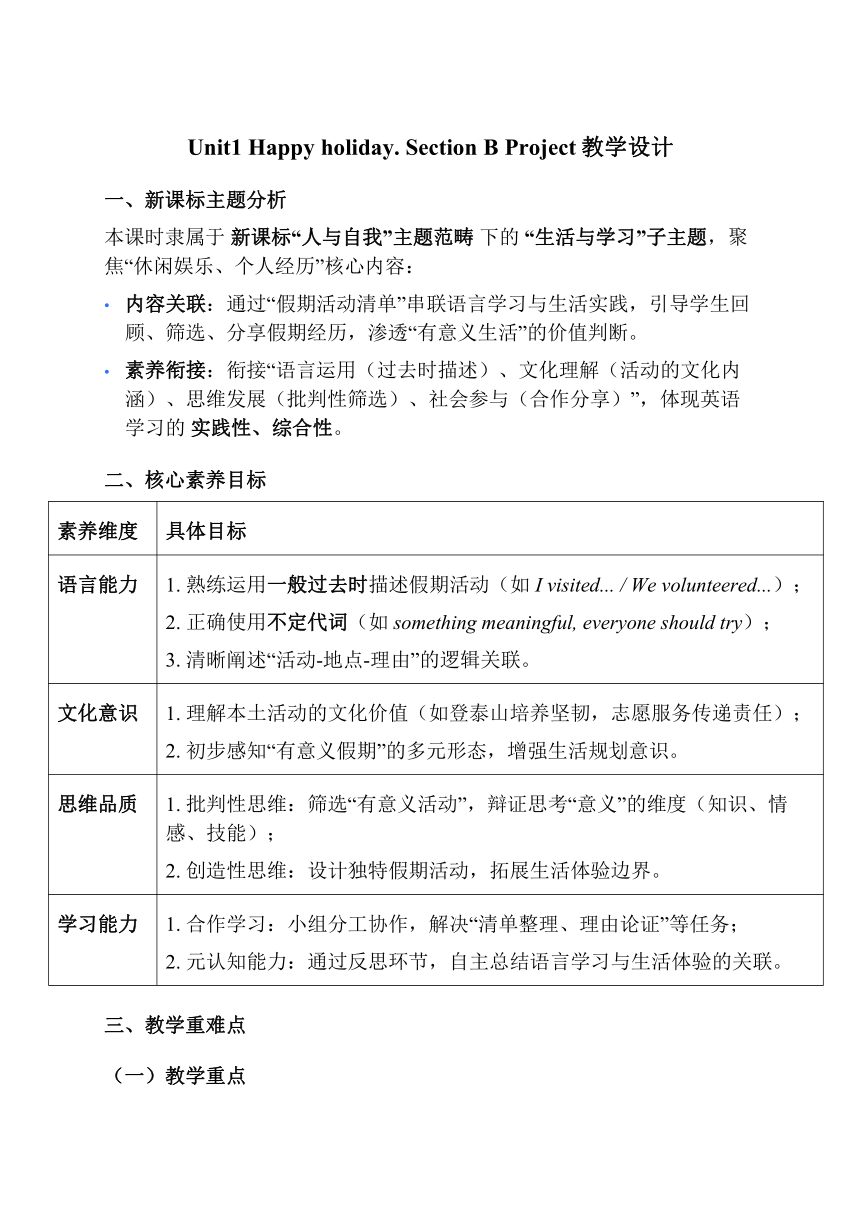

文档属性

| 名称 | Unit 1 Happy Holiday Section B Project教学设计人教版(2024)英语八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 22.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 英语 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 15:07:36 | ||

图片预览

文档简介

Unit1 Happy holiday. Section B Project教学设计

一、新课标主题分析

本课时隶属于 新课标“人与自我”主题范畴 下的 “生活与学习”子主题,聚焦“休闲娱乐、个人经历”核心内容:

内容关联:通过“假期活动清单”串联语言学习与生活实践,引导学生回顾、筛选、分享假期经历,渗透“有意义生活”的价值判断。

素养衔接:衔接“语言运用(过去时描述)、文化理解(活动的文化内涵)、思维发展(批判性筛选)、社会参与(合作分享)”,体现英语学习的 实践性、综合性。

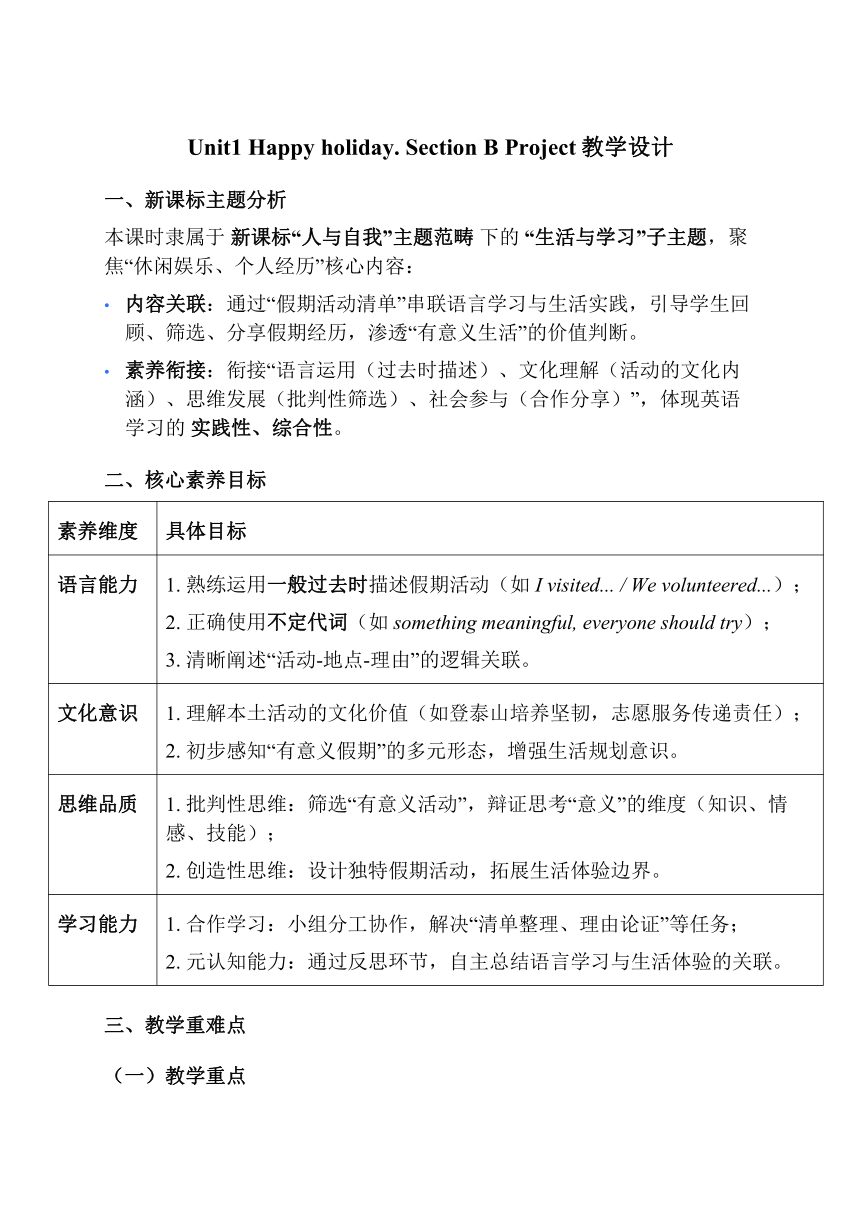

二、核心素养目标

素养维度 具体目标

语言能力 熟练运用一般过去时描述假期活动(如 I visited... / We volunteered...); 正确使用不定代词(如 something meaningful, everyone should try); 3. 清晰阐述“活动-地点-理由”的逻辑关联。

文化意识 理解本土活动的文化价值(如登泰山培养坚韧,志愿服务传递责任); 2. 初步感知“有意义假期”的多元形态,增强生活规划意识。

思维品质 批判性思维:筛选“有意义活动”,辩证思考“意义”的维度(知识、情感、技能); 2. 创造性思维:设计独特假期活动,拓展生活体验边界。

学习能力 合作学习:小组分工协作,解决“清单整理、理由论证”等任务; 2. 元认知能力:通过反思环节,自主总结语言学习与生活体验的关联。

三、教学重难点

(一)教学重点

一般过去时的正确运用(含规则/不规则动词变化,如 climbed, did volunteer work);

不定代词在语境中的自然表达(如 something new, everyone likes);

构建“活动-地点-理由”的完整表达(如 Visiting the science museum in Beijing to learn about technology.)。

(二)教学难点

小组内达成“活动筛选”的共识,避免观点冲突;

设计兼具“独特性与意义性”的假期活动,突破常规思路。

四、教法学法

(一)教法

任务型教学法:以“列清单→选活动→分享投票”为阶梯任务,驱动语言输出;

支架式教学法:提供示例模板(如泰山活动)、思维支架(意义维度思维导图),降低表达难度;

情境教学法:创设“假期规划师”情境,增强任务代入感。

(二)学法

合作学习:小组分工(记录员、汇报员、创意师),协同完成任务;

自主探究:个人先梳理假期经历,再融入小组讨论,培养独立思考能力;

迁移学习:从“模仿示例”到“自主设计”,实现语言与思维的同步迁移。

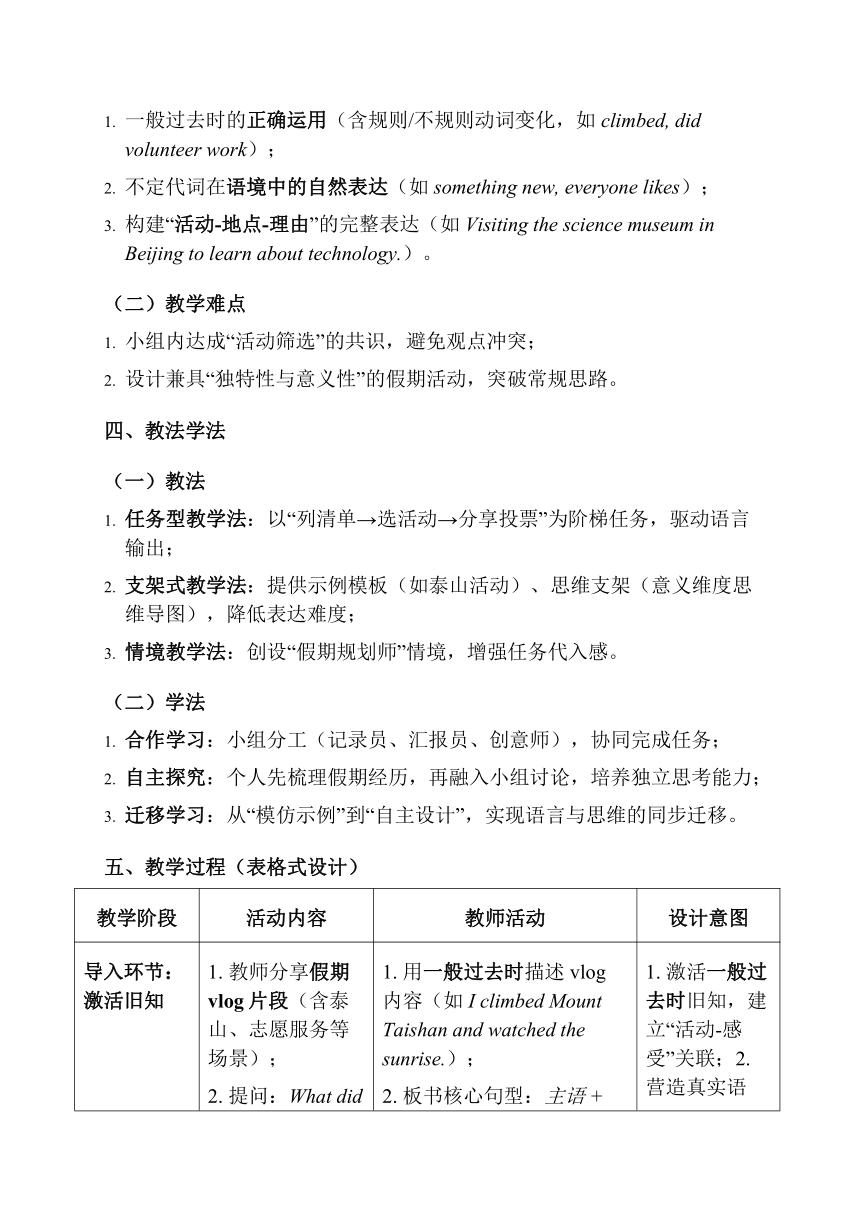

五、教学过程(表格式设计)

教学阶段 活动内容 教师活动 设计意图

导入环节:激活旧知 教师分享假期vlog片段(含泰山、志愿服务等场景); 2. 提问:What did I do How did I feel 1. 用一般过去时描述vlog内容(如 I climbed Mount Taishan and watched the sunrise.); 2. 板书核心句型:主语 + 过去式 + 其他. 1. 激活一般过去时旧知,建立“活动-感受”关联;2. 营造真实语境,明确任务主题。

4a任务: 小组列活动清单 个人填写《假期活动表》(含 Activity + Place); 2. 小组汇总,合并重复项,补充独特活动。 1. 分发表格,明确记录要求(简洁短语,如 hiking in the park); 2. 巡视指导,纠正表述错误(如 go→went 的隐性渗透)。 1. 夯实语言基础,培养信息整理能力; 2. 为后续“意义筛选”积累素材。

4b任务: 筛选+论证意义 小组讨论:从清单中选 5项“有意义”活动; 2. 填写《活动-地点-理由表》,重点打磨Reason(要求:关联“知识、情感、技能”维度)。 1. 展示思维支架(思维导图:Why is it meaningful 分支:Learn new things / Develop skills / Feel happy...); 2. 示例引导:Visiting Mount Taishan → to enjoy scenery and learn about Chinese culture.; 3. 巡视答疑,引导深化理由(如 Volunteering → to help others and understand social needs)。 1. 突破难点1(逻辑深度),培养批判性思维; 2. 强化“活动-理由”的逻辑关联,提升语言精确性。

4c任务: 班级分享+投票 小组汇报展示(每人讲1项,突出Reason); 全班投票,选出TOP3受欢迎活动; 3. 分析共性:为什么这些活动最受欢迎? 1. 明确汇报要求(语速、眼神交流、互动提问:Why do you think it’s meaningful ); 2. 发放投票卡,引导记录“打动自己的理由”; 3. 统计结果,板书TOP3,引导全班分析“共性逻辑”(如 Close to nature / Help others / Learn new skills)。 1. 提升公众表达能力,强化“说-听-评”互动; 2. 突破难点2(合作效能),培养数据分析与归纳能力。

反思环节:素养升华 围绕教材反思问题,开展**“个人→小组→全班”三级分享 过去时运用是否熟练? 不定代词用对了吗? 3. 假期经历带来哪些成长? 1. 投影反思问题,引导元认知思考(如 How did you check your past tense ); 2. 追问拓展:What can we learn from “meaningless” activities (辩证思维)。 1. 落实核心素养反思,促进自主学习能力; 2. 深化对“假期意义”的多元理解,提升思维深度。

拓展环节:未来规划 设计**“下一个假期待办清单”**(含3项活动,要求:1项文化体验、1项公益、1项个人挑战)。 提供模板示例(如 Visit the local history museum → to learn about our city’s past); 鼓励跨学科融合(如 Observe stars in the countryside → 科学+自然); 3. 布置课后任务:将清单分享至班级群,互相点评。 实现语言迁移,衔接生活实际; 2. 培养规划能力,落实“学用结合”。

六、教学反思

(一)目标达成度

语言目标:

多数学生能正确运用一般过去时,但 不规则动词错误 仍突出(如 swim→swimed 应为 swam),需设计“动词变形闯关”专项练习。

不定代词在语境中初步运用,但复杂结构(如 something interesting to do)表达仍生硬,需增加“造句擂台”活动。

思维与文化目标:

学生能从“知识、情感”维度阐述理由,但 “技能培养”维度挖掘不足(如活动对“沟通能力、毅力”的提升),后续可引入“能力树”可视化工具。

本土文化活动(如登泰山)分析深入,但 国际活动关联少(如海外志愿者、文化交流),可补充跨国假期案例拓展视野。

(二)活动实施问题

小组合作:

部分小组分工清晰(记录员+创意师+汇报员),汇报质量高;

个别小组存在 “一言堂”现象,需提前明确“角色轮换制”(如每次任务换角色),保障全员参与。

表达深度:

投票环节参与度高,但 理由阐述同质化严重(如 relax, have fun 高频出现),可通过“意义金字塔”(基础→进阶→高阶)引导分层思考。

(三)改进策略

语言支持:制作 “过去时动词卡”+“不定代词短语库”,贴于教室墙,方便学生随时查阅。

思维升级:设计 “意义升级挑战”:将“普通活动”(如 watch TV)升级为“有意义版本”(如 watch a documentary and write a review),训练创新思维。

评价优化:引入 “三维评价表”(语言准确性、思维深度、合作贡献),量化小组与个人表现,提升反馈针对性。

一、新课标主题分析

本课时隶属于 新课标“人与自我”主题范畴 下的 “生活与学习”子主题,聚焦“休闲娱乐、个人经历”核心内容:

内容关联:通过“假期活动清单”串联语言学习与生活实践,引导学生回顾、筛选、分享假期经历,渗透“有意义生活”的价值判断。

素养衔接:衔接“语言运用(过去时描述)、文化理解(活动的文化内涵)、思维发展(批判性筛选)、社会参与(合作分享)”,体现英语学习的 实践性、综合性。

二、核心素养目标

素养维度 具体目标

语言能力 熟练运用一般过去时描述假期活动(如 I visited... / We volunteered...); 正确使用不定代词(如 something meaningful, everyone should try); 3. 清晰阐述“活动-地点-理由”的逻辑关联。

文化意识 理解本土活动的文化价值(如登泰山培养坚韧,志愿服务传递责任); 2. 初步感知“有意义假期”的多元形态,增强生活规划意识。

思维品质 批判性思维:筛选“有意义活动”,辩证思考“意义”的维度(知识、情感、技能); 2. 创造性思维:设计独特假期活动,拓展生活体验边界。

学习能力 合作学习:小组分工协作,解决“清单整理、理由论证”等任务; 2. 元认知能力:通过反思环节,自主总结语言学习与生活体验的关联。

三、教学重难点

(一)教学重点

一般过去时的正确运用(含规则/不规则动词变化,如 climbed, did volunteer work);

不定代词在语境中的自然表达(如 something new, everyone likes);

构建“活动-地点-理由”的完整表达(如 Visiting the science museum in Beijing to learn about technology.)。

(二)教学难点

小组内达成“活动筛选”的共识,避免观点冲突;

设计兼具“独特性与意义性”的假期活动,突破常规思路。

四、教法学法

(一)教法

任务型教学法:以“列清单→选活动→分享投票”为阶梯任务,驱动语言输出;

支架式教学法:提供示例模板(如泰山活动)、思维支架(意义维度思维导图),降低表达难度;

情境教学法:创设“假期规划师”情境,增强任务代入感。

(二)学法

合作学习:小组分工(记录员、汇报员、创意师),协同完成任务;

自主探究:个人先梳理假期经历,再融入小组讨论,培养独立思考能力;

迁移学习:从“模仿示例”到“自主设计”,实现语言与思维的同步迁移。

五、教学过程(表格式设计)

教学阶段 活动内容 教师活动 设计意图

导入环节:激活旧知 教师分享假期vlog片段(含泰山、志愿服务等场景); 2. 提问:What did I do How did I feel 1. 用一般过去时描述vlog内容(如 I climbed Mount Taishan and watched the sunrise.); 2. 板书核心句型:主语 + 过去式 + 其他. 1. 激活一般过去时旧知,建立“活动-感受”关联;2. 营造真实语境,明确任务主题。

4a任务: 小组列活动清单 个人填写《假期活动表》(含 Activity + Place); 2. 小组汇总,合并重复项,补充独特活动。 1. 分发表格,明确记录要求(简洁短语,如 hiking in the park); 2. 巡视指导,纠正表述错误(如 go→went 的隐性渗透)。 1. 夯实语言基础,培养信息整理能力; 2. 为后续“意义筛选”积累素材。

4b任务: 筛选+论证意义 小组讨论:从清单中选 5项“有意义”活动; 2. 填写《活动-地点-理由表》,重点打磨Reason(要求:关联“知识、情感、技能”维度)。 1. 展示思维支架(思维导图:Why is it meaningful 分支:Learn new things / Develop skills / Feel happy...); 2. 示例引导:Visiting Mount Taishan → to enjoy scenery and learn about Chinese culture.; 3. 巡视答疑,引导深化理由(如 Volunteering → to help others and understand social needs)。 1. 突破难点1(逻辑深度),培养批判性思维; 2. 强化“活动-理由”的逻辑关联,提升语言精确性。

4c任务: 班级分享+投票 小组汇报展示(每人讲1项,突出Reason); 全班投票,选出TOP3受欢迎活动; 3. 分析共性:为什么这些活动最受欢迎? 1. 明确汇报要求(语速、眼神交流、互动提问:Why do you think it’s meaningful ); 2. 发放投票卡,引导记录“打动自己的理由”; 3. 统计结果,板书TOP3,引导全班分析“共性逻辑”(如 Close to nature / Help others / Learn new skills)。 1. 提升公众表达能力,强化“说-听-评”互动; 2. 突破难点2(合作效能),培养数据分析与归纳能力。

反思环节:素养升华 围绕教材反思问题,开展**“个人→小组→全班”三级分享 过去时运用是否熟练? 不定代词用对了吗? 3. 假期经历带来哪些成长? 1. 投影反思问题,引导元认知思考(如 How did you check your past tense ); 2. 追问拓展:What can we learn from “meaningless” activities (辩证思维)。 1. 落实核心素养反思,促进自主学习能力; 2. 深化对“假期意义”的多元理解,提升思维深度。

拓展环节:未来规划 设计**“下一个假期待办清单”**(含3项活动,要求:1项文化体验、1项公益、1项个人挑战)。 提供模板示例(如 Visit the local history museum → to learn about our city’s past); 鼓励跨学科融合(如 Observe stars in the countryside → 科学+自然); 3. 布置课后任务:将清单分享至班级群,互相点评。 实现语言迁移,衔接生活实际; 2. 培养规划能力,落实“学用结合”。

六、教学反思

(一)目标达成度

语言目标:

多数学生能正确运用一般过去时,但 不规则动词错误 仍突出(如 swim→swimed 应为 swam),需设计“动词变形闯关”专项练习。

不定代词在语境中初步运用,但复杂结构(如 something interesting to do)表达仍生硬,需增加“造句擂台”活动。

思维与文化目标:

学生能从“知识、情感”维度阐述理由,但 “技能培养”维度挖掘不足(如活动对“沟通能力、毅力”的提升),后续可引入“能力树”可视化工具。

本土文化活动(如登泰山)分析深入,但 国际活动关联少(如海外志愿者、文化交流),可补充跨国假期案例拓展视野。

(二)活动实施问题

小组合作:

部分小组分工清晰(记录员+创意师+汇报员),汇报质量高;

个别小组存在 “一言堂”现象,需提前明确“角色轮换制”(如每次任务换角色),保障全员参与。

表达深度:

投票环节参与度高,但 理由阐述同质化严重(如 relax, have fun 高频出现),可通过“意义金字塔”(基础→进阶→高阶)引导分层思考。

(三)改进策略

语言支持:制作 “过去时动词卡”+“不定代词短语库”,贴于教室墙,方便学生随时查阅。

思维升级:设计 “意义升级挑战”:将“普通活动”(如 watch TV)升级为“有意义版本”(如 watch a documentary and write a review),训练创新思维。

评价优化:引入 “三维评价表”(语言准确性、思维深度、合作贡献),量化小组与个人表现,提升反馈针对性。

同课章节目录