7. 陆文学自传 课件 (4)

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

陆文学自传

陆羽

自从陆羽生人世,人间相学事新茶。

真正使茶由药用、饮用变为品饮,并且由一种习惯、爱好、生理需要升华为一种文化、一种修养、一种境界的,应该归功于一位伟大的人物和一部伟大的着作,这就是陆羽与他的<<茶经>>。<<茶经>>的出现是茶史上最引人注目的事件,它造就了唐人热烈的生活情调以及丰富浓郁的社会风采。从此以後,唐代的茶业充满活力,气象万千;茶产日兴,名品纷呈;饮茶之风,遍及朝野;茶叶贸易,十分活跃;封建茶法,应运而生。不惟如此,它也开启了以後茶文化异彩焕发的局面,对中国和世界都产生了巨大的影响。

陆羽:何许人也?

陆羽不是僧人,胜似僧人,四处漂泊,躬心茶事;才华横溢,傲物不勒,一生未仕,却受到许多官员及文人士大夫的尊敬,常常成为他们的座上客;重友情,守信义;成长于佛寺,浸润于儒家学说;孑然一人.清高淡泊,双脚踏遍了中国主要的产茶区。陆羽一生嗜茶,精于茶道,所著《茶经》为世界上第一部茶叶专著,被誉为“茶圣”。

陆文学自传

陆羽

1褊躁

2豁然

3多瞋

4愆

5苕溪

6扁舟

7短褐

8犊鼻

9接舆

10终鲜

11后嗣

12圬墙

13青衿

14懵然

15谑谈

16见遗

17属文

18涕泗

( bi ǎn )

( hu ò)

( chēn )

( qi ān )

( tiáo )

( piān )

( hè )

( dú )

( yú )

(xiǎn)

(sì)

(wū)

(jīn)

(měng)

(xuè )

(wèi)

(zhǚ)

(tìsì )

初读全文,完成下列表格

时间 事件

初读全文,完成下列表格

时间 事件

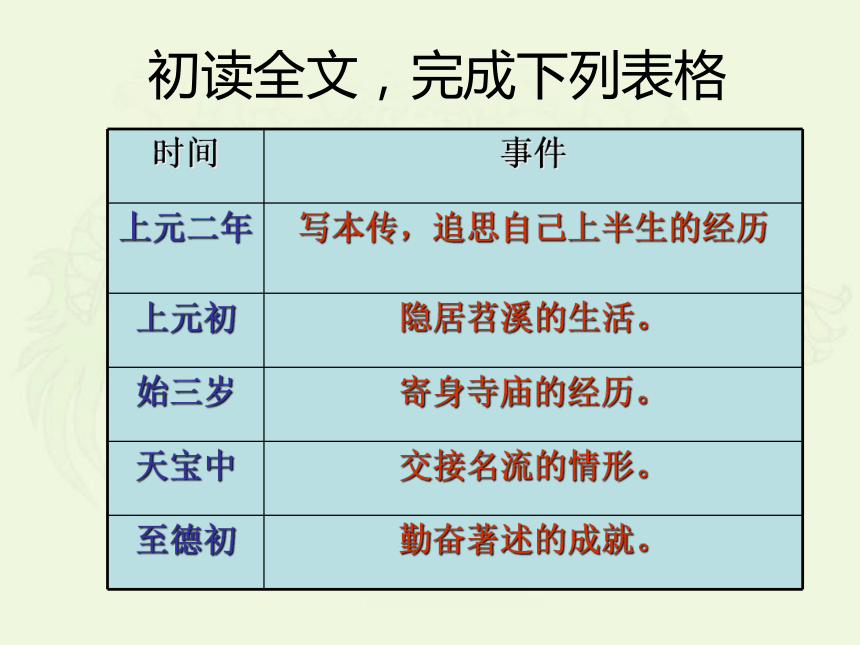

上元二年 写本传,追思自己上半生的经历

上元初 隐居苕溪的生活。

始三岁 寄身寺庙的经历。

天宝中 交接名流的情形。

至德初 勤奋著述的成就。

精读文本,画出不懂的句子或者自己觉得重要的句子。

小组讨论,解决不懂的句子,学习翻译全文。

古今异义

褊躁多用意 古:指用自己的意思做事

今:指居心、企图

豁然不惑 古:指不再疑惑

今:指人四十岁

宜野人乘蓄 古:指隐士,山野之人

今:指未开化的人

重点词句点拨

词类活用

常扁舟往来山寺 名词作状语,坐扁舟

杖击林木,手弄流水 名词作状语,用杖,用手

主者以为慵惰,鞭之 名词作动词,用鞭打

因倦所役 意动用法,对……感到厌倦

重点词句点拨

1、判断句

陆子盖今之接舆也 此物皆己之所惜也

2、倒装句

结庐于苕溪之湄 状语后置 于苕溪之湄结庐

积公示以佛书出世之业 状语后置 以佛书出世之业示

重点词句点拨

在理解文意的基础上鉴赏文本

第一段

第二段

第三段

第四段

第五段

全文翻译及课后题答案

1.在开头介绍人物名字、籍贯、身份、性格等基本情况,这是传记的一般写法,不足为奇。然而作者说“不知何许人也。或云字羽,名鸿渐,未知孰是”,这却让人觉得奇怪了。他这样写有何作用?有无言外之意?

这样写显得扑朔迷离,颇为怪异,客观上具有渲染神秘色彩的作用,可以烘托作者的独特个性,但不应理解为故弄玄虚。作者自幼失去双亲,对自己的家世一无所知,所以说“不知何许人也”,貌似幽默,实为辛酸。名和字取自(周易》,谓渐次升高,寄托了作者的抱负和期盼,但“或云”、“未知”等语,又暗寓命途多舛、前路难测之意。

第一段

2.作者的外貌、口才怎样?但他却又自比于王粲、张载等人,这表现了作者的什么性格?此外,还写了作者的哪些性格?作者有没有在传中美化自己?

“貌陋”、“口吃”,都是缺憾,作者却比之王粲、张载等人,坦然自负,而不动声色。此外,还从几个侧面表现作者特立独行的个性:“才辩为性,褊躁多自用意”,“意有所适,不言而去”, “又与人为信”等。客观介绍,“不虚美,不隐恶”,寥寥数笔,性情毕现。

第一段

1.闭门苦读,结交僧士,表现了作者怎样的思想?

2.楚人认为作者是一个狂人,你怎样认为呢?

第二段

说明作者志向高沽,不同流俗。

独行山野,诵佛吟诗,流连徘徊,号泣而归,放浪形骸的表现,近似魏晋名士的逍遥世外,而内心隐藏着巨大的痛苦忧闷。

4.这一段的顺序安排与一般传记不同,从时间上看,这些内容应该放到最后来写,你如何理解这种构思

本文是文学史上第一篇以“自传”为题的传记文,是作者二十九岁时应皎然之约为浙西诗会的诗友而写的,所以它不像一般史传按时间顺序介绍人物一生的事迹,而侧重表现自己目前的思想性格特点,而这一段和第一段在内容上有着紧密的联系,因此放在一起。以下第三段追述幼年经历,可以看成是对作者性格形成原因的解释。

第二段

1.请大家概述一下本段所写作者经历,并说说作者是怎样看待这段经历的。

这一段先写三岁而孤,被积公收养,极为简略。再写佛儒之辩,作者年岁幼小,但目标明确,性格倔强,面对恩重如山的积公,敢辩善辩,决不屈从。接着写受罚期间,繁重艰苦的劳动和不堪承受的鞭打,丝毫没有改变他坚持己见的决心和对“孔圣之文”的向往。最后奋起反抗,逃出寺庙,加入戏班。这一切,绝不是一般孩子所能做到的,最终感动了积公,从其所愿。

这段经历,在作者笔下,没有自伤自怜,只有自强自励,充分表现了这个不幸少年的超凡意志,给人留下极为深刻的印象,也使人对他成年之后与众不同的言行举止有了深刻的理解。

第三段

作者先后结交了哪些名人?

作者当时不过是十四五岁的孩子,可谓是名不见经传的后生小子,而这些年龄比他大得多的名人却愿跟他交往,这是为什么?

第四段

李齐物、崔国辅。

这从侧面烘托出了作者少年才俊的风采。这有何为见证?(所赠的白驴、乌犎牛等)

作者与这些名人的交往对他的人生有何影响?

为什么作者要记叙他所结交的名人?

第四段

他们的赏识器重、倾心结交使作者有了崭露头角名闻遐迩的机会。

他们与作者陌路相逢,却一见如故,提携、帮助了他,记叙这些是为了表达对他们的感念。

本段写了作者勤奋著述的成就,其中《四悲诗》、《天之未明赋》皆感时之作,表明作者是一个怎样的人?

而他的其他众多著作又说明什么?

第五段

不经意间点明了作者的忧国之心。

兴趣广泛,才干杰出。

学完这篇文章后,作者的哪些经历是让你感动的?你从作者身上学到了什么呢?

讨论分享

作者一生历经磨难,自幼失去父母,寄身寺庙备受折磨,但他从不屈服,充满自信,敢于挑战,最后成为闻名中外的茶圣。还是一句俗话说得好,“艰难困苦,玉汝于成”!

陆文学自传

陆羽

自从陆羽生人世,人间相学事新茶。

真正使茶由药用、饮用变为品饮,并且由一种习惯、爱好、生理需要升华为一种文化、一种修养、一种境界的,应该归功于一位伟大的人物和一部伟大的着作,这就是陆羽与他的<<茶经>>。<<茶经>>的出现是茶史上最引人注目的事件,它造就了唐人热烈的生活情调以及丰富浓郁的社会风采。从此以後,唐代的茶业充满活力,气象万千;茶产日兴,名品纷呈;饮茶之风,遍及朝野;茶叶贸易,十分活跃;封建茶法,应运而生。不惟如此,它也开启了以後茶文化异彩焕发的局面,对中国和世界都产生了巨大的影响。

陆羽:何许人也?

陆羽不是僧人,胜似僧人,四处漂泊,躬心茶事;才华横溢,傲物不勒,一生未仕,却受到许多官员及文人士大夫的尊敬,常常成为他们的座上客;重友情,守信义;成长于佛寺,浸润于儒家学说;孑然一人.清高淡泊,双脚踏遍了中国主要的产茶区。陆羽一生嗜茶,精于茶道,所著《茶经》为世界上第一部茶叶专著,被誉为“茶圣”。

陆文学自传

陆羽

1褊躁

2豁然

3多瞋

4愆

5苕溪

6扁舟

7短褐

8犊鼻

9接舆

10终鲜

11后嗣

12圬墙

13青衿

14懵然

15谑谈

16见遗

17属文

18涕泗

( bi ǎn )

( hu ò)

( chēn )

( qi ān )

( tiáo )

( piān )

( hè )

( dú )

( yú )

(xiǎn)

(sì)

(wū)

(jīn)

(měng)

(xuè )

(wèi)

(zhǚ)

(tìsì )

初读全文,完成下列表格

时间 事件

初读全文,完成下列表格

时间 事件

上元二年 写本传,追思自己上半生的经历

上元初 隐居苕溪的生活。

始三岁 寄身寺庙的经历。

天宝中 交接名流的情形。

至德初 勤奋著述的成就。

精读文本,画出不懂的句子或者自己觉得重要的句子。

小组讨论,解决不懂的句子,学习翻译全文。

古今异义

褊躁多用意 古:指用自己的意思做事

今:指居心、企图

豁然不惑 古:指不再疑惑

今:指人四十岁

宜野人乘蓄 古:指隐士,山野之人

今:指未开化的人

重点词句点拨

词类活用

常扁舟往来山寺 名词作状语,坐扁舟

杖击林木,手弄流水 名词作状语,用杖,用手

主者以为慵惰,鞭之 名词作动词,用鞭打

因倦所役 意动用法,对……感到厌倦

重点词句点拨

1、判断句

陆子盖今之接舆也 此物皆己之所惜也

2、倒装句

结庐于苕溪之湄 状语后置 于苕溪之湄结庐

积公示以佛书出世之业 状语后置 以佛书出世之业示

重点词句点拨

在理解文意的基础上鉴赏文本

第一段

第二段

第三段

第四段

第五段

全文翻译及课后题答案

1.在开头介绍人物名字、籍贯、身份、性格等基本情况,这是传记的一般写法,不足为奇。然而作者说“不知何许人也。或云字羽,名鸿渐,未知孰是”,这却让人觉得奇怪了。他这样写有何作用?有无言外之意?

这样写显得扑朔迷离,颇为怪异,客观上具有渲染神秘色彩的作用,可以烘托作者的独特个性,但不应理解为故弄玄虚。作者自幼失去双亲,对自己的家世一无所知,所以说“不知何许人也”,貌似幽默,实为辛酸。名和字取自(周易》,谓渐次升高,寄托了作者的抱负和期盼,但“或云”、“未知”等语,又暗寓命途多舛、前路难测之意。

第一段

2.作者的外貌、口才怎样?但他却又自比于王粲、张载等人,这表现了作者的什么性格?此外,还写了作者的哪些性格?作者有没有在传中美化自己?

“貌陋”、“口吃”,都是缺憾,作者却比之王粲、张载等人,坦然自负,而不动声色。此外,还从几个侧面表现作者特立独行的个性:“才辩为性,褊躁多自用意”,“意有所适,不言而去”, “又与人为信”等。客观介绍,“不虚美,不隐恶”,寥寥数笔,性情毕现。

第一段

1.闭门苦读,结交僧士,表现了作者怎样的思想?

2.楚人认为作者是一个狂人,你怎样认为呢?

第二段

说明作者志向高沽,不同流俗。

独行山野,诵佛吟诗,流连徘徊,号泣而归,放浪形骸的表现,近似魏晋名士的逍遥世外,而内心隐藏着巨大的痛苦忧闷。

4.这一段的顺序安排与一般传记不同,从时间上看,这些内容应该放到最后来写,你如何理解这种构思

本文是文学史上第一篇以“自传”为题的传记文,是作者二十九岁时应皎然之约为浙西诗会的诗友而写的,所以它不像一般史传按时间顺序介绍人物一生的事迹,而侧重表现自己目前的思想性格特点,而这一段和第一段在内容上有着紧密的联系,因此放在一起。以下第三段追述幼年经历,可以看成是对作者性格形成原因的解释。

第二段

1.请大家概述一下本段所写作者经历,并说说作者是怎样看待这段经历的。

这一段先写三岁而孤,被积公收养,极为简略。再写佛儒之辩,作者年岁幼小,但目标明确,性格倔强,面对恩重如山的积公,敢辩善辩,决不屈从。接着写受罚期间,繁重艰苦的劳动和不堪承受的鞭打,丝毫没有改变他坚持己见的决心和对“孔圣之文”的向往。最后奋起反抗,逃出寺庙,加入戏班。这一切,绝不是一般孩子所能做到的,最终感动了积公,从其所愿。

这段经历,在作者笔下,没有自伤自怜,只有自强自励,充分表现了这个不幸少年的超凡意志,给人留下极为深刻的印象,也使人对他成年之后与众不同的言行举止有了深刻的理解。

第三段

作者先后结交了哪些名人?

作者当时不过是十四五岁的孩子,可谓是名不见经传的后生小子,而这些年龄比他大得多的名人却愿跟他交往,这是为什么?

第四段

李齐物、崔国辅。

这从侧面烘托出了作者少年才俊的风采。这有何为见证?(所赠的白驴、乌犎牛等)

作者与这些名人的交往对他的人生有何影响?

为什么作者要记叙他所结交的名人?

第四段

他们的赏识器重、倾心结交使作者有了崭露头角名闻遐迩的机会。

他们与作者陌路相逢,却一见如故,提携、帮助了他,记叙这些是为了表达对他们的感念。

本段写了作者勤奋著述的成就,其中《四悲诗》、《天之未明赋》皆感时之作,表明作者是一个怎样的人?

而他的其他众多著作又说明什么?

第五段

不经意间点明了作者的忧国之心。

兴趣广泛,才干杰出。

学完这篇文章后,作者的哪些经历是让你感动的?你从作者身上学到了什么呢?

讨论分享

作者一生历经磨难,自幼失去父母,寄身寺庙备受折磨,但他从不屈服,充满自信,敢于挑战,最后成为闻名中外的茶圣。还是一句俗话说得好,“艰难困苦,玉汝于成”!