第1课 古代埃及 教学设计

图片预览

文档简介

第1课 古代埃及

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第1课 古代埃及

教材分析

本课内容涉及古代文明发展的早期阶段,主要讲述了古埃及文明的兴起、发展及其成就。本课上承人类早期文明的产生背景,下启古代两河流域等其他区域文明的学习,在教材体系中起到典型示范的作用。因此,在讲授本课时,教师应结合尼罗河对古埃及文明的影响,引导学生理解自然环境对文明发展的基础作用;通过介绍象形文字、太阳历、数学和医学等成就,帮助学生认识古埃及人的智慧与贡献;同时借助金字塔和法老统治的内容,使学生了解古埃及社会政治制度与宗教信仰的特点,为后续学习其他古代文明奠定基础。

学情分析

学生在小学阶段已初步接触世界地理和古代文明的相关知识,对尼罗河、金字塔等有模糊印象,但缺乏系统认知。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,具备一定的观察力和记忆力,但分析能力较弱,需借助直观材料辅助理解。本课重点在于理解尼罗河对古埃及文明的影响及认识古埃及主要成就,难点在于分析文明兴衰的原因。要求学生能结合地图、图片和文字资料,理解自然环境与文明发展的关系,初步形成历史解释能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析尼罗河对古埃及农业、科技和文明发展的影响,使学生理解自然地理环境对人类早期文明发展的基础性作用。

【时空观念】通过梳理古埃及统一国家形成、强盛与衰亡的基本时序,结合地图了解其疆域变迁,使学生建立文明发展的时空框架。

【史料实证】通过观察象形文字、壁画、金字塔等历史图像及相关史料,使学生初步掌握从图文材料中提取历史信息的能力。

【历史解释】通过解读法老统治与金字塔修建的关系,使学生理解王权与宗教在古埃及政治中的重要作用。

【家国情怀】通过了解古埃及人民在天文、数学、医学等方面的成就,使学生感受古代劳动人民的智慧与创造力,增强民族自豪感。

重点难点

重点:尼罗河对古埃及文明的影响、金字塔的象征意义、法老的权力与统治

难点:古埃及文明衰落的原因、象形文字与太阳历的发明意义、王权衰落与金字塔规模变化的关系

课堂导入

【教师活动】教师展示金字塔图片,引导学生观察其外观特点,并简要介绍古埃及的地理环境,引出尼罗河与文明的关系。

【展示材料】

(假设教材中提供的金字塔图片)

▲图注:埃及吉萨大金字塔,是古代世界七大奇迹之一

“尼罗河每年定期泛滥,带来了肥沃的土地,使这里成为农业发展的理想之地。” ——《世界文明史》

【提出问题】

同学们,你们知道图片中的建筑叫什么吗?它为什么建得这么高大?

如果你是当时的国王,你会怎么利用这条大河来发展国家?

【设计意图】通过直观的图片和简洁的史料,激发学生对古埃及文明的兴趣,引导学生初步思考自然环境与文明发展的关系,为理解尼罗河与金字塔的象征意义做好铺垫。

探究新知

尼罗河与古埃及文明

尼罗河与古埃及文明

【教师活动】

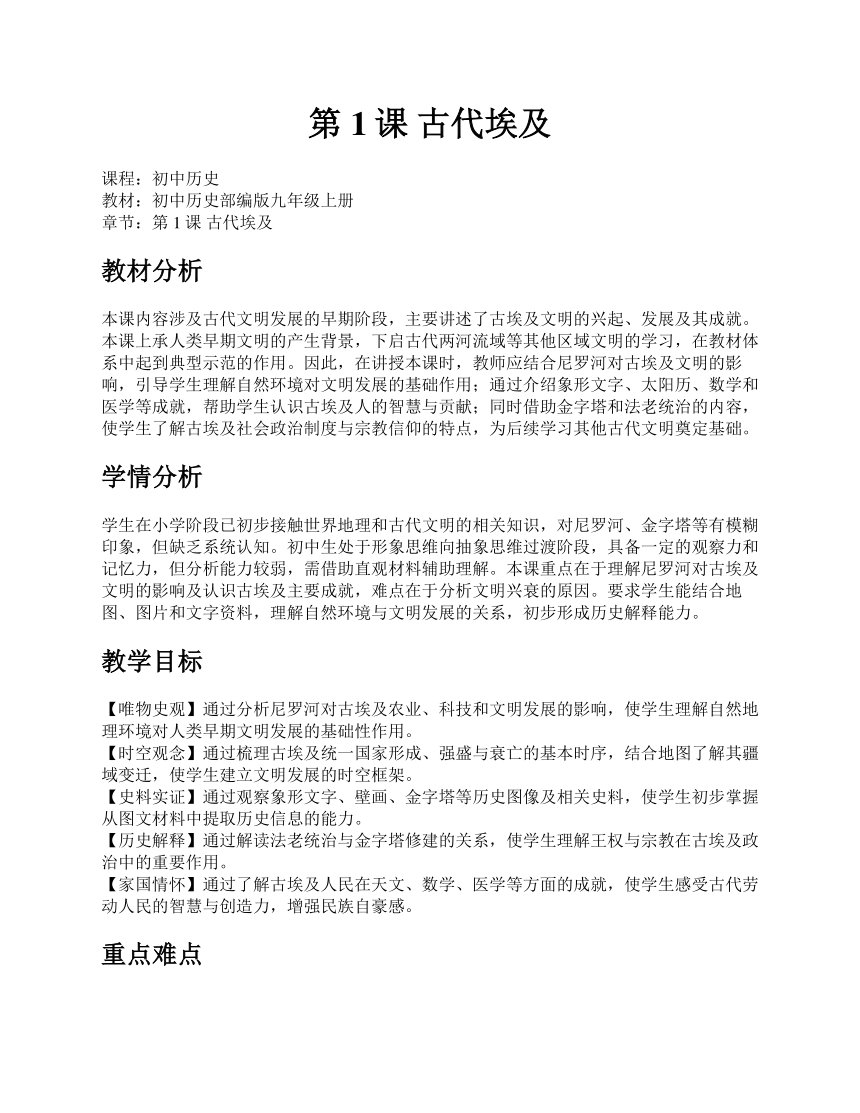

材料1:尼罗河是非洲最长的河流,流经多个地区,每年定期泛滥。洪水退去后,留下肥沃的黑色淤泥,为农业生产提供了良好的条件。

——[来源:《世界历史地图册》]

材料2:古埃及位于非洲东北部,尼罗河贯穿其南北,是古埃及文明发展的基础。

——[来源:《初中历史教材·七年级下册》]

▲古代埃及示意图

问题:为什么说古埃及是“尼罗河的赠礼”?尼罗河对古埃及文明的发展起到了哪些作用?

【学生活动】

学生分组讨论,结合提供的史料和图片,分析尼罗河对古埃及农业、地理环境、国家统一等方面的影响,并尝试归纳尼罗河在古埃及文明中的重要地位。

【教师活动】

教师引导学生从以下几个方面进行分析:

农业发展:尼罗河定期泛滥带来肥沃土壤,有利于农作物生长;

地理统一:尼罗河作为南北交通要道,有助于政治统一;

文化形成:尼罗河的自然规律影响了古埃及人的宗教信仰和历法制定;

国家起源:公元前3500年起,尼罗河下游出现小国,最终统一为古埃及。

总结知识点:

尼罗河是古埃及文明发展的自然基础;

每年泛滥带来肥沃土地,促进农业发展;

尼罗河成为南北交通纽带,推动国家统一;

古埃及被称为“尼罗河的赠礼”。

【设计意图】

通过史料和地图的分析,培养学生从地理与历史角度综合思考的能力,理解自然环境对文明发展的重要影响,激发学生探究历史的兴趣。

古埃及的兴衰与外族入侵

【教师活动】

材料3:图特摩斯三世统治时期,古埃及疆域扩展至叙利亚、小亚细亚和尼罗河第四瀑布,成为强大的军事帝国。但此后多次分裂,先后被波斯、马其顿(亚历山大帝国)和罗马征服。

——[来源:《世界历史简明读本》]

材料4:公元前525年,波斯帝国吞并古埃及;公元前332年,亚历山大大帝占领埃及;公元1世纪,罗马帝国控制埃及。

——[来源:《初中历史补充资料》]

问题:古埃及为何会多次分裂?外族入侵对古埃及文明产生了什么影响?

【学生活动】

学生阅读材料,结合地图分析古埃及疆域变化的原因,探讨外族入侵如何导致古埃及文明中断,并尝试绘制时间轴展示古埃及的主要发展阶段。

【教师活动】

教师点评学生绘制的时间轴,指出关键节点:

公元前3100年:古埃及初步统一;

图特摩斯三世时期:疆域扩张至顶峰;

多次分裂与外族入侵:波斯、亚历山大、罗马相继统治;

文明中断:象形文字失传,传统宗教被取代。

总结知识点:

古埃及曾是强大帝国,但多次分裂;

外族入侵导致政治独立丧失;

文明未能延续,语言与宗教逐渐消失。

【设计意图】

通过时间轴的绘制与分析,帮助学生掌握古埃及历史发展的基本脉络,理解文明中断的原因,培养历史时序思维和因果分析能力。

古埃及的文化成就

【教师活动】

材料5:古埃及人根据尼罗河涨水规律制定了太阳历,一年分为365天。他们还因测量水位和土地发展出数学知识。制作木乃伊的过程中,积累了丰富的解剖学知识,促进了医学发展。

——[来源:《初中历史教材·七年级下册》]

材料6:古埃及象形文字在19世纪被法国学者商博良成功释读,开启了研究古埃及文明的新纪元。

——[来源:《世界文明史》]

▲古埃及象形文字铭文

▲古埃及墓穴壁画,描绘了古埃及人的社会经济生活

问题:古埃及人在哪些领域取得了重要成就?这些成就反映了怎样的社会发展水平?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料分析古埃及在历法、数学、医学、文字、艺术等方面的成就,并尝试归纳这些成就背后的社会组织和技术水平。

【教师活动】

教师引导学生从以下角度深入理解:

历法:太阳历反映对自然规律的观察;

数学:用于测量土地、建筑等,体现工程能力;

医学:木乃伊制作反映对人体结构的认识;

文字:象形文字是早期书写系统的代表;

艺术:壁画和雕刻展现社会生活与等级制度。

总结知识点:

古埃及在历法、数学、医学、文字、艺术等方面取得显著成就;

这些成就体现了高度的社会组织与技术水平;

象形文字的释读为研究古埃及提供了重要依据。

【设计意图】

通过图文结合的方式,引导学生从多角度认识古埃及文明的辉煌成就,提升学生的历史信息提取与综合分析能力,增强民族与文明认同感。

古埃及的艺术风格

【教师活动】

材料7:古埃及的雕刻和绘画主要以国王和贵族为对象,人物表情庄重、严肃,具有强烈的象征性和程式化特征。

——[来源:《初中美术与历史融合教材》]

▲古埃及石雕人物像

问题:古埃及艺术作品有哪些特点?这些特点反映了怎样的社会观念?

【学生活动】

学生观察石雕人物像,结合材料分析古埃及艺术的表现形式与社会功能,尝试描述其风格特征及其背后的文化意义。

【教师活动】

教师引导学生从以下方面分析:

人物形象:正面律、比例固定、表情严肃;

主题内容:多为法老、神祇、贵族;

社会功能:强调权威、宗教信仰、永生观念;

艺术风格:程式化、象征性强,反映等级制度。

总结知识点:

古埃及艺术以法老和贵族为中心;

风格庄重、程式化,强调象征意义;

艺术作品服务于宗教与政治目的。

【设计意图】

通过观察与分析艺术作品,培养学生审美与历史结合的能力,理解艺术作品背后的社会结构与思想观念,提升跨学科思维能力。

金字塔

金字塔

【教师活动】

材料1:古埃及人建造的金字塔是法老的陵墓,其形状为角锥体,四个面朝向正东、正西、正南、正北。这些金字塔不仅是陵墓,也是宗教信仰的象征。——《世界历史读本·初中版》

▲图片注释:金字塔

问题:为什么古埃及人要修建如此巨大的金字塔?它反映了当时社会哪些方面的发展水平?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合教材内容进行讨论,并尝试从宗教信仰、建筑技术、社会组织等方面分析金字塔修建的原因及其反映的社会发展状况。

【教师活动】

教师引导学生从以下角度分析:

宗教信仰:古埃及人相信死后有来世,法老作为神的化身,其陵墓必须宏伟以示尊崇。

建筑技术:金字塔的建造需要精确的测量和复杂的工程技术,说明古埃及人在数学和建筑方面已有较高水平。

社会组织:大规模的工程需要动员大量人力物力,反映出国家组织能力的强大。

总结知识点:

金字塔是古埃及法老的陵墓,呈角锥体状。

其名称来源于外形与中国汉字“金”相似。

金字塔体现了古埃及文明的高度发展。

它是古埃及人智慧与技术的结晶。

【设计意图】

通过史料与图片的结合,引导学生从多角度思考金字塔修建的意义,培养学生的历史理解能力和综合分析能力,同时激发学生对古代文明的兴趣。

胡夫金字塔与狮身人面像

【教师活动】

材料2:胡夫金字塔是古埃及最大的金字塔,建于约公元前2600年,原高146米,基底每边长约230米,使用石块约230万块,平均每块重2.5吨。在它旁边的哈夫拉金字塔前有一座狮身人面像,用一整块巨石雕成,高20余米,长50余米。——《世界历史读本·初中版》

▲图片注释:狮身人面像

问题:胡夫金字塔和狮身人面像的建造难度体现在哪些方面?它们共同构成了怎样的历史场景?

【学生活动】

学生根据材料和图片,分析建造过程中可能遇到的技术难题,如石材运输、雕刻工艺、结构稳定性等,并尝试描述这两个建筑如何共同体现古埃及文明的辉煌。

【教师活动】

教师引导学生从以下几个方面深入理解:

技术难度:胡夫金字塔使用的巨石数量庞大,且每块重量惊人,说明古埃及人掌握了先进的搬运和堆砌技术。

艺术成就:狮身人面像由一整块巨石雕刻而成,展现了高超的雕刻技艺和艺术构思。

文化象征:两者共同构成一个宏大的历史场景,象征着法老的权威与神圣,也体现了古埃及人对永恒生命的追求。

总结知识点:

胡夫金字塔是古埃及最大的金字塔,建于约公元前2600年。

狮身人面像是哈夫拉金字塔前的重要雕塑,具有极高的艺术价值。

两者共同构成古埃及文明的重要象征。

它们展示了古埃及人在建筑与雕刻方面的卓越成就。

【设计意图】

通过具体数据和图像资料,引导学生关注历史细节,提升他们对古代文明成就的认知深度,同时锻炼其逻辑表达与合作探究能力,增强历史学习的真实感与参与感。

法老的统治

法老的统治

【教师活动】

材料1:古埃及人相信法老不仅是国家的统治者,还是神在人间的化身。他们通过复杂的宗教仪式来维护宇宙秩序(Ma’at),而法老是这一秩序的核心人物。——《古代世界史读本》(初中适用)

▲图示为古埃及金字塔,象征法老的权力与地位

问题:从这段材料和图片中,你能看出法老在古埃及社会中具有怎样的地位?为什么修建金字塔?

【学生活动】

学生分组阅读材料,观察图片,讨论并回答以下问题:

法老有哪些权力?

金字塔的修建反映了什么?

图片中的金字塔给你什么样的视觉感受?它可能代表了哪些社会意义?

【教师活动】

教师引导学生分析材料内容,并结合图片进行讲解:

材料指出法老不仅是政治领袖,还具有宗教权威,是“神之子”,这说明法老拥有至高无上的地位。

图片中的金字塔规模宏大,说明修建需要大量人力、物力,反映出法老对全国资源的掌控。

法老集军权、政权、财权、神权于一身,大臣见国王时需匍匐在地,甚至被王杖责打,说明其权威不容挑战。

总结知识点:

法老是古埃及的最高统治者

法老掌握军、政、财、神四大权力

法老被视为“神之子”,具有神圣地位

金字塔的修建体现了法老的绝对权威

【设计意图】

通过引入史料和图片,激发学生的兴趣,引导他们从多角度理解法老的地位与权力来源。小组讨论形式培养学生的合作意识和表达能力,同时训练他们从历史材料中提取有效信息的能力。

王权的衰落

【教师活动】

材料2:随着社会的发展,地方贵族势力逐渐增强,中央王权受到挑战。一些地区开始出现反抗中央的事件,法老的统治不再稳固。——《世界文明简史》(初中适用)

问题:为什么法老的权力会逐渐减弱?你认为金字塔越修越小说明了什么?

【学生活动】

学生独立思考后,在小组内交流观点,并尝试归纳导致王权衰落的原因。

【教师活动】

教师点评学生的回答,并结合教材内容补充讲解:

胡夫金字塔之后,金字塔规模逐渐缩小,说明国家资源减少或中央控制力下降。

社会矛盾加剧,地方势力崛起,削弱了法老的统治基础。

王权不再像早期那样绝对,法老的神圣性也受到质疑。

总结知识点:

王权受到社会矛盾和地方势力的挑战

金字塔规模变小反映了王权的衰落

法老的权威不再如早期那样稳固

【设计意图】

通过问题引导学生思考历史变化背后的社会原因,培养学生的历史解释能力和因果分析能力。同时,通过对比金字塔的变化,帮助学生理解物质遗存与历史变迁之间的关系。

课后任务

【任务主题】尼罗河与古埃及文明的辉煌与启示

【基础任务】观察教材中的“古代埃及示意图”和“金字塔”图片,结合课文内容,绘制一幅简易的古埃及文明发展时间轴,标注尼罗河的作用、重要法老、重大事件及科技文化成就。

【进阶任务】阅读“相关史事”部分,分析古埃及人如何根据尼罗河的水文规律制定太阳历,并结合数学知识尝试用几何方法计算一块梯形农田的面积(模拟尼罗河泛滥后土地重划的情境)。

【拓展任务】以“古埃及艺术中的权力表达”为主题,查阅资料并临摹一幅古埃及壁画或雕刻(如法老雕像、墓室壁画等),撰写100字左右的解说词,说明其反映的社会等级与宗教信仰。

【设计意图】通过图文结合、动手实践与跨学科探究,帮助学生理解尼罗河对古埃及文明的深远影响,提升历史信息提取、逻辑表达与综合思维能力,增强文化感知与审美素养。

板书设计

尼罗河与古埃及文明

1.1 尼罗河的自然环境与农业

1.2 古埃及国家的形成与统一

1.3 古埃及的科技与文化成就

1.4 金字塔与法老的统治

教学反思

本节课围绕尼罗河与古埃及文明展开,内容丰富且具象,适合采用图文结合与情境教学法。通过地图、图片和史事材料,增强了学生对古埃及地理、历史与文化的直观理解。优点在于多媒体辅助提升了学习兴趣,学生能较好掌握金字塔、法老统治等重点内容;但在讲解象形文字、太阳历等抽象内容时,部分学生理解较慢,语言表达需更通俗具体。今后应加强逻辑梳理,提升语言的生动性与启发性,促进学生深度理解。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第1课 古代埃及

教材分析

本课内容涉及古代文明发展的早期阶段,主要讲述了古埃及文明的兴起、发展及其成就。本课上承人类早期文明的产生背景,下启古代两河流域等其他区域文明的学习,在教材体系中起到典型示范的作用。因此,在讲授本课时,教师应结合尼罗河对古埃及文明的影响,引导学生理解自然环境对文明发展的基础作用;通过介绍象形文字、太阳历、数学和医学等成就,帮助学生认识古埃及人的智慧与贡献;同时借助金字塔和法老统治的内容,使学生了解古埃及社会政治制度与宗教信仰的特点,为后续学习其他古代文明奠定基础。

学情分析

学生在小学阶段已初步接触世界地理和古代文明的相关知识,对尼罗河、金字塔等有模糊印象,但缺乏系统认知。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,具备一定的观察力和记忆力,但分析能力较弱,需借助直观材料辅助理解。本课重点在于理解尼罗河对古埃及文明的影响及认识古埃及主要成就,难点在于分析文明兴衰的原因。要求学生能结合地图、图片和文字资料,理解自然环境与文明发展的关系,初步形成历史解释能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析尼罗河对古埃及农业、科技和文明发展的影响,使学生理解自然地理环境对人类早期文明发展的基础性作用。

【时空观念】通过梳理古埃及统一国家形成、强盛与衰亡的基本时序,结合地图了解其疆域变迁,使学生建立文明发展的时空框架。

【史料实证】通过观察象形文字、壁画、金字塔等历史图像及相关史料,使学生初步掌握从图文材料中提取历史信息的能力。

【历史解释】通过解读法老统治与金字塔修建的关系,使学生理解王权与宗教在古埃及政治中的重要作用。

【家国情怀】通过了解古埃及人民在天文、数学、医学等方面的成就,使学生感受古代劳动人民的智慧与创造力,增强民族自豪感。

重点难点

重点:尼罗河对古埃及文明的影响、金字塔的象征意义、法老的权力与统治

难点:古埃及文明衰落的原因、象形文字与太阳历的发明意义、王权衰落与金字塔规模变化的关系

课堂导入

【教师活动】教师展示金字塔图片,引导学生观察其外观特点,并简要介绍古埃及的地理环境,引出尼罗河与文明的关系。

【展示材料】

(假设教材中提供的金字塔图片)

▲图注:埃及吉萨大金字塔,是古代世界七大奇迹之一

“尼罗河每年定期泛滥,带来了肥沃的土地,使这里成为农业发展的理想之地。” ——《世界文明史》

【提出问题】

同学们,你们知道图片中的建筑叫什么吗?它为什么建得这么高大?

如果你是当时的国王,你会怎么利用这条大河来发展国家?

【设计意图】通过直观的图片和简洁的史料,激发学生对古埃及文明的兴趣,引导学生初步思考自然环境与文明发展的关系,为理解尼罗河与金字塔的象征意义做好铺垫。

探究新知

尼罗河与古埃及文明

尼罗河与古埃及文明

【教师活动】

材料1:尼罗河是非洲最长的河流,流经多个地区,每年定期泛滥。洪水退去后,留下肥沃的黑色淤泥,为农业生产提供了良好的条件。

——[来源:《世界历史地图册》]

材料2:古埃及位于非洲东北部,尼罗河贯穿其南北,是古埃及文明发展的基础。

——[来源:《初中历史教材·七年级下册》]

▲古代埃及示意图

问题:为什么说古埃及是“尼罗河的赠礼”?尼罗河对古埃及文明的发展起到了哪些作用?

【学生活动】

学生分组讨论,结合提供的史料和图片,分析尼罗河对古埃及农业、地理环境、国家统一等方面的影响,并尝试归纳尼罗河在古埃及文明中的重要地位。

【教师活动】

教师引导学生从以下几个方面进行分析:

农业发展:尼罗河定期泛滥带来肥沃土壤,有利于农作物生长;

地理统一:尼罗河作为南北交通要道,有助于政治统一;

文化形成:尼罗河的自然规律影响了古埃及人的宗教信仰和历法制定;

国家起源:公元前3500年起,尼罗河下游出现小国,最终统一为古埃及。

总结知识点:

尼罗河是古埃及文明发展的自然基础;

每年泛滥带来肥沃土地,促进农业发展;

尼罗河成为南北交通纽带,推动国家统一;

古埃及被称为“尼罗河的赠礼”。

【设计意图】

通过史料和地图的分析,培养学生从地理与历史角度综合思考的能力,理解自然环境对文明发展的重要影响,激发学生探究历史的兴趣。

古埃及的兴衰与外族入侵

【教师活动】

材料3:图特摩斯三世统治时期,古埃及疆域扩展至叙利亚、小亚细亚和尼罗河第四瀑布,成为强大的军事帝国。但此后多次分裂,先后被波斯、马其顿(亚历山大帝国)和罗马征服。

——[来源:《世界历史简明读本》]

材料4:公元前525年,波斯帝国吞并古埃及;公元前332年,亚历山大大帝占领埃及;公元1世纪,罗马帝国控制埃及。

——[来源:《初中历史补充资料》]

问题:古埃及为何会多次分裂?外族入侵对古埃及文明产生了什么影响?

【学生活动】

学生阅读材料,结合地图分析古埃及疆域变化的原因,探讨外族入侵如何导致古埃及文明中断,并尝试绘制时间轴展示古埃及的主要发展阶段。

【教师活动】

教师点评学生绘制的时间轴,指出关键节点:

公元前3100年:古埃及初步统一;

图特摩斯三世时期:疆域扩张至顶峰;

多次分裂与外族入侵:波斯、亚历山大、罗马相继统治;

文明中断:象形文字失传,传统宗教被取代。

总结知识点:

古埃及曾是强大帝国,但多次分裂;

外族入侵导致政治独立丧失;

文明未能延续,语言与宗教逐渐消失。

【设计意图】

通过时间轴的绘制与分析,帮助学生掌握古埃及历史发展的基本脉络,理解文明中断的原因,培养历史时序思维和因果分析能力。

古埃及的文化成就

【教师活动】

材料5:古埃及人根据尼罗河涨水规律制定了太阳历,一年分为365天。他们还因测量水位和土地发展出数学知识。制作木乃伊的过程中,积累了丰富的解剖学知识,促进了医学发展。

——[来源:《初中历史教材·七年级下册》]

材料6:古埃及象形文字在19世纪被法国学者商博良成功释读,开启了研究古埃及文明的新纪元。

——[来源:《世界文明史》]

▲古埃及象形文字铭文

▲古埃及墓穴壁画,描绘了古埃及人的社会经济生活

问题:古埃及人在哪些领域取得了重要成就?这些成就反映了怎样的社会发展水平?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料分析古埃及在历法、数学、医学、文字、艺术等方面的成就,并尝试归纳这些成就背后的社会组织和技术水平。

【教师活动】

教师引导学生从以下角度深入理解:

历法:太阳历反映对自然规律的观察;

数学:用于测量土地、建筑等,体现工程能力;

医学:木乃伊制作反映对人体结构的认识;

文字:象形文字是早期书写系统的代表;

艺术:壁画和雕刻展现社会生活与等级制度。

总结知识点:

古埃及在历法、数学、医学、文字、艺术等方面取得显著成就;

这些成就体现了高度的社会组织与技术水平;

象形文字的释读为研究古埃及提供了重要依据。

【设计意图】

通过图文结合的方式,引导学生从多角度认识古埃及文明的辉煌成就,提升学生的历史信息提取与综合分析能力,增强民族与文明认同感。

古埃及的艺术风格

【教师活动】

材料7:古埃及的雕刻和绘画主要以国王和贵族为对象,人物表情庄重、严肃,具有强烈的象征性和程式化特征。

——[来源:《初中美术与历史融合教材》]

▲古埃及石雕人物像

问题:古埃及艺术作品有哪些特点?这些特点反映了怎样的社会观念?

【学生活动】

学生观察石雕人物像,结合材料分析古埃及艺术的表现形式与社会功能,尝试描述其风格特征及其背后的文化意义。

【教师活动】

教师引导学生从以下方面分析:

人物形象:正面律、比例固定、表情严肃;

主题内容:多为法老、神祇、贵族;

社会功能:强调权威、宗教信仰、永生观念;

艺术风格:程式化、象征性强,反映等级制度。

总结知识点:

古埃及艺术以法老和贵族为中心;

风格庄重、程式化,强调象征意义;

艺术作品服务于宗教与政治目的。

【设计意图】

通过观察与分析艺术作品,培养学生审美与历史结合的能力,理解艺术作品背后的社会结构与思想观念,提升跨学科思维能力。

金字塔

金字塔

【教师活动】

材料1:古埃及人建造的金字塔是法老的陵墓,其形状为角锥体,四个面朝向正东、正西、正南、正北。这些金字塔不仅是陵墓,也是宗教信仰的象征。——《世界历史读本·初中版》

▲图片注释:金字塔

问题:为什么古埃及人要修建如此巨大的金字塔?它反映了当时社会哪些方面的发展水平?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合教材内容进行讨论,并尝试从宗教信仰、建筑技术、社会组织等方面分析金字塔修建的原因及其反映的社会发展状况。

【教师活动】

教师引导学生从以下角度分析:

宗教信仰:古埃及人相信死后有来世,法老作为神的化身,其陵墓必须宏伟以示尊崇。

建筑技术:金字塔的建造需要精确的测量和复杂的工程技术,说明古埃及人在数学和建筑方面已有较高水平。

社会组织:大规模的工程需要动员大量人力物力,反映出国家组织能力的强大。

总结知识点:

金字塔是古埃及法老的陵墓,呈角锥体状。

其名称来源于外形与中国汉字“金”相似。

金字塔体现了古埃及文明的高度发展。

它是古埃及人智慧与技术的结晶。

【设计意图】

通过史料与图片的结合,引导学生从多角度思考金字塔修建的意义,培养学生的历史理解能力和综合分析能力,同时激发学生对古代文明的兴趣。

胡夫金字塔与狮身人面像

【教师活动】

材料2:胡夫金字塔是古埃及最大的金字塔,建于约公元前2600年,原高146米,基底每边长约230米,使用石块约230万块,平均每块重2.5吨。在它旁边的哈夫拉金字塔前有一座狮身人面像,用一整块巨石雕成,高20余米,长50余米。——《世界历史读本·初中版》

▲图片注释:狮身人面像

问题:胡夫金字塔和狮身人面像的建造难度体现在哪些方面?它们共同构成了怎样的历史场景?

【学生活动】

学生根据材料和图片,分析建造过程中可能遇到的技术难题,如石材运输、雕刻工艺、结构稳定性等,并尝试描述这两个建筑如何共同体现古埃及文明的辉煌。

【教师活动】

教师引导学生从以下几个方面深入理解:

技术难度:胡夫金字塔使用的巨石数量庞大,且每块重量惊人,说明古埃及人掌握了先进的搬运和堆砌技术。

艺术成就:狮身人面像由一整块巨石雕刻而成,展现了高超的雕刻技艺和艺术构思。

文化象征:两者共同构成一个宏大的历史场景,象征着法老的权威与神圣,也体现了古埃及人对永恒生命的追求。

总结知识点:

胡夫金字塔是古埃及最大的金字塔,建于约公元前2600年。

狮身人面像是哈夫拉金字塔前的重要雕塑,具有极高的艺术价值。

两者共同构成古埃及文明的重要象征。

它们展示了古埃及人在建筑与雕刻方面的卓越成就。

【设计意图】

通过具体数据和图像资料,引导学生关注历史细节,提升他们对古代文明成就的认知深度,同时锻炼其逻辑表达与合作探究能力,增强历史学习的真实感与参与感。

法老的统治

法老的统治

【教师活动】

材料1:古埃及人相信法老不仅是国家的统治者,还是神在人间的化身。他们通过复杂的宗教仪式来维护宇宙秩序(Ma’at),而法老是这一秩序的核心人物。——《古代世界史读本》(初中适用)

▲图示为古埃及金字塔,象征法老的权力与地位

问题:从这段材料和图片中,你能看出法老在古埃及社会中具有怎样的地位?为什么修建金字塔?

【学生活动】

学生分组阅读材料,观察图片,讨论并回答以下问题:

法老有哪些权力?

金字塔的修建反映了什么?

图片中的金字塔给你什么样的视觉感受?它可能代表了哪些社会意义?

【教师活动】

教师引导学生分析材料内容,并结合图片进行讲解:

材料指出法老不仅是政治领袖,还具有宗教权威,是“神之子”,这说明法老拥有至高无上的地位。

图片中的金字塔规模宏大,说明修建需要大量人力、物力,反映出法老对全国资源的掌控。

法老集军权、政权、财权、神权于一身,大臣见国王时需匍匐在地,甚至被王杖责打,说明其权威不容挑战。

总结知识点:

法老是古埃及的最高统治者

法老掌握军、政、财、神四大权力

法老被视为“神之子”,具有神圣地位

金字塔的修建体现了法老的绝对权威

【设计意图】

通过引入史料和图片,激发学生的兴趣,引导他们从多角度理解法老的地位与权力来源。小组讨论形式培养学生的合作意识和表达能力,同时训练他们从历史材料中提取有效信息的能力。

王权的衰落

【教师活动】

材料2:随着社会的发展,地方贵族势力逐渐增强,中央王权受到挑战。一些地区开始出现反抗中央的事件,法老的统治不再稳固。——《世界文明简史》(初中适用)

问题:为什么法老的权力会逐渐减弱?你认为金字塔越修越小说明了什么?

【学生活动】

学生独立思考后,在小组内交流观点,并尝试归纳导致王权衰落的原因。

【教师活动】

教师点评学生的回答,并结合教材内容补充讲解:

胡夫金字塔之后,金字塔规模逐渐缩小,说明国家资源减少或中央控制力下降。

社会矛盾加剧,地方势力崛起,削弱了法老的统治基础。

王权不再像早期那样绝对,法老的神圣性也受到质疑。

总结知识点:

王权受到社会矛盾和地方势力的挑战

金字塔规模变小反映了王权的衰落

法老的权威不再如早期那样稳固

【设计意图】

通过问题引导学生思考历史变化背后的社会原因,培养学生的历史解释能力和因果分析能力。同时,通过对比金字塔的变化,帮助学生理解物质遗存与历史变迁之间的关系。

课后任务

【任务主题】尼罗河与古埃及文明的辉煌与启示

【基础任务】观察教材中的“古代埃及示意图”和“金字塔”图片,结合课文内容,绘制一幅简易的古埃及文明发展时间轴,标注尼罗河的作用、重要法老、重大事件及科技文化成就。

【进阶任务】阅读“相关史事”部分,分析古埃及人如何根据尼罗河的水文规律制定太阳历,并结合数学知识尝试用几何方法计算一块梯形农田的面积(模拟尼罗河泛滥后土地重划的情境)。

【拓展任务】以“古埃及艺术中的权力表达”为主题,查阅资料并临摹一幅古埃及壁画或雕刻(如法老雕像、墓室壁画等),撰写100字左右的解说词,说明其反映的社会等级与宗教信仰。

【设计意图】通过图文结合、动手实践与跨学科探究,帮助学生理解尼罗河对古埃及文明的深远影响,提升历史信息提取、逻辑表达与综合思维能力,增强文化感知与审美素养。

板书设计

尼罗河与古埃及文明

1.1 尼罗河的自然环境与农业

1.2 古埃及国家的形成与统一

1.3 古埃及的科技与文化成就

1.4 金字塔与法老的统治

教学反思

本节课围绕尼罗河与古埃及文明展开,内容丰富且具象,适合采用图文结合与情境教学法。通过地图、图片和史事材料,增强了学生对古埃及地理、历史与文化的直观理解。优点在于多媒体辅助提升了学习兴趣,学生能较好掌握金字塔、法老统治等重点内容;但在讲解象形文字、太阳历等抽象内容时,部分学生理解较慢,语言表达需更通俗具体。今后应加强逻辑梳理,提升语言的生动性与启发性,促进学生深度理解。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》