第4课 希腊城邦和亚历山大帝国 教学设计

文档属性

| 名称 | 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 17:29:13 | ||

图片预览

文档简介

第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

教材分析

本课内容涉及古代希腊历史时期,主要讲述了希腊城邦的形成、特点及其政治制度,以及亚历山大帝国的建立与影响。本课上承人类早期文明的发展,下启古代罗马及地中海文明的扩展,在世界古代史学习中具有承上启下的作用。通过学习希腊城邦的地理环境、公民制度和民主政治,可以帮助学生理解自然地理条件对文明发展的重要影响,认识雅典民主政治的进步性与局限性;通过对斯巴达与雅典的对比,增强学生对不同政体的理解;亚历山大东征的学习则有助于学生辩证看待战争带来的破坏与文化交流的推动作用,从而形成全面认识历史事件的能力。

学情分析

学生在小学阶段已初步接触过古代文明的相关内容,对地理与历史的基本概念有一定认知,但对古希腊的具体发展情况了解较少。初中生处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,具备一定的观察力和记忆力,但逻辑思维和综合分析能力仍需提升。本课重点在于理解古希腊城邦的特点及其政治制度,难点在于分析地理环境对文明发展的影响,以及民主政治的实质与局限。教学中应结合地图、图片与实例,帮助学生形成空间认知与历史逻辑,提升其归纳与辩证思考能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析古代希腊地理环境对城邦政治、经济的影响,使学生理解自然地理条件对文明发展的基础性作用,初步形成历史发展的物质性观点。

【时空观念】通过识读古代希腊示意图和亚历山大东征路线图,使学生准确把握古希腊城邦及亚历山帝国的地理范围与历史发展脉络。

【史料实证】通过解读教材中的遗址图片、文字材料及相关史事,使学生学会从多种史料中提取有效信息,验证历史结论。

【历史解释】通过比较斯巴达与雅典政治制度的不同,使学生理解古希腊城邦制度的多样性,并能客观评价雅典民主政治的实质与局限。

【家国情怀】通过了解伯里克利对雅典民主政治的推动及其文化贡献,使学生感悟制度创新与文化繁荣对国家发展的深远意义,增强民族责任感。

重点难点

重点:希腊城邦的特点、雅典民主政治、亚历山大东征

难点:公民与非公民的区别、民主政治的局限性、东征的双重影响

课堂导入

【教师活动】教师展示一幅古代希腊城邦的地图图片,并简要介绍地图中的主要城邦位置,引导学生观察和思考古希腊的地理环境与其文明发展的关系。

【展示材料】

(示例图片地址)

▲地图展示了古希腊主要城邦如雅典、斯巴达、科林斯等的位置 ——《教材配套资源》

“希腊人建立了众多独立的小型城邦,每个城邦都有自己的政府和军队,这种分散的政治结构造就了他们强烈的竞争意识。” ——《全球通史:从史前到21世纪》

【提出问题】

同学们,你们知道为什么古希腊会出现这么多“小国家”吗?

如果你是当时的战士,你会愿意为自己的城邦而战吗?为什么?

【设计意图】通过地图与通俗史料的结合,帮助学生初步理解古希腊城邦的特点,激发他们对城邦制度和文化的好奇心,为后续学习亚历山大东征及其影响打下基础。

探究新知

希腊城邦

古代希腊的地理环境

【教师活动】

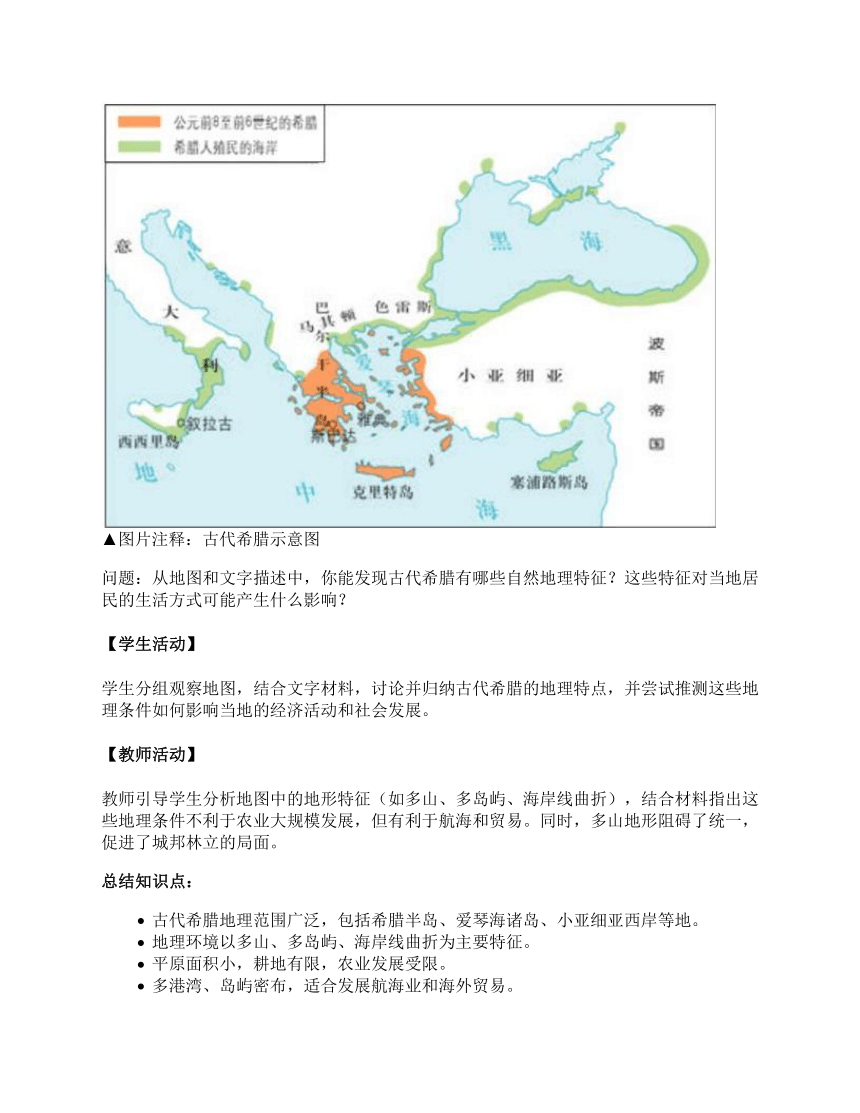

材料1:古希腊地理范围大致包括希腊半岛、爱琴海诸岛、小亚细亚半岛西岸、黑海沿岸、意大利南部以及西西里岛等地区。——《义务教育教科书·历史·九年级上册》

▲图片注释:古代希腊示意图

问题:从地图和文字描述中,你能发现古代希腊有哪些自然地理特征?这些特征对当地居民的生活方式可能产生什么影响?

【学生活动】

学生分组观察地图,结合文字材料,讨论并归纳古代希腊的地理特点,并尝试推测这些地理条件如何影响当地的经济活动和社会发展。

【教师活动】

教师引导学生分析地图中的地形特征(如多山、多岛屿、海岸线曲折),结合材料指出这些地理条件不利于农业大规模发展,但有利于航海和贸易。同时,多山地形阻碍了统一,促进了城邦林立的局面。

总结知识点:

古代希腊地理范围广泛,包括希腊半岛、爱琴海诸岛、小亚细亚西岸等地。

地理环境以多山、多岛屿、海岸线曲折为主要特征。

平原面积小,耕地有限,农业发展受限。

多港湾、岛屿密布,适合发展航海业和海外贸易。

多山地形不利于各地区联系,影响统一进程。

【设计意图】

通过地图与文字材料的结合,培养学生读图能力和信息提取能力,引导学生从地理角度思考历史现象的成因,提升综合分析能力。

爱琴文明与荷马时代

【教师活动】

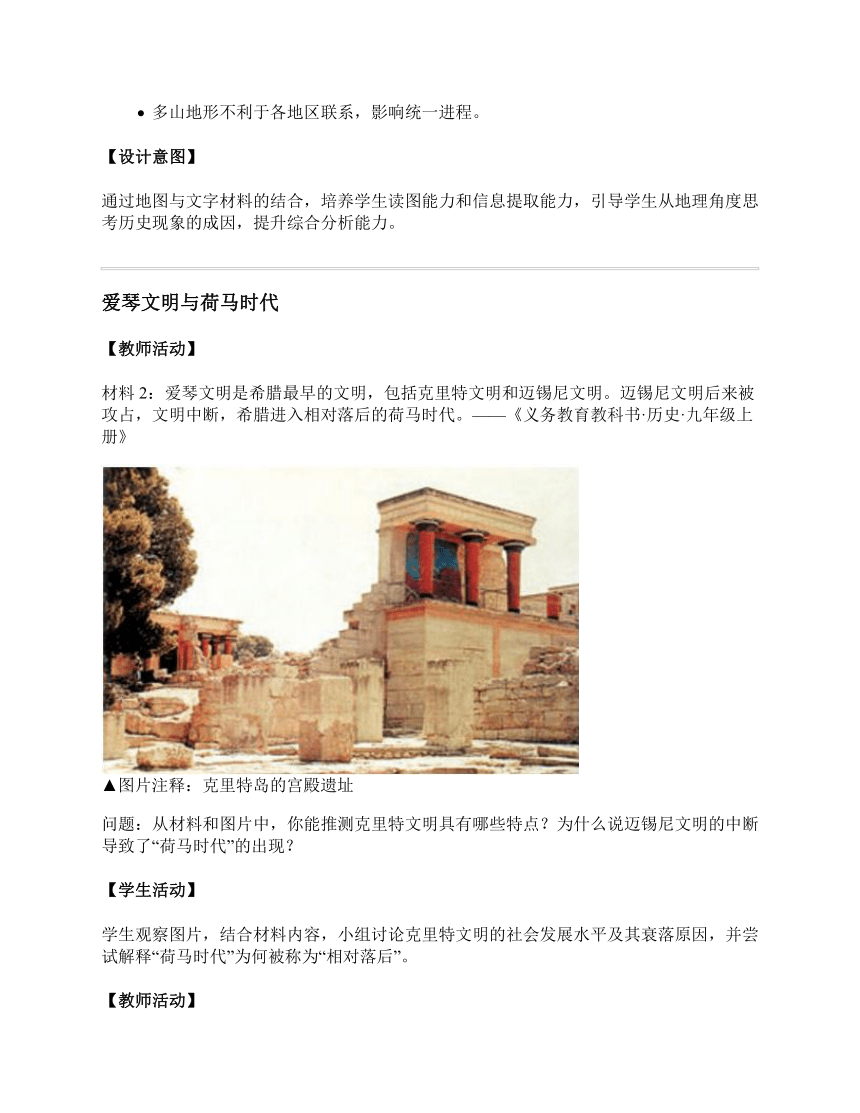

材料2:爱琴文明是希腊最早的文明,包括克里特文明和迈锡尼文明。迈锡尼文明后来被攻占,文明中断,希腊进入相对落后的荷马时代。——《义务教育教科书·历史·九年级上册》

▲图片注释:克里特岛的宫殿遗址

问题:从材料和图片中,你能推测克里特文明具有哪些特点?为什么说迈锡尼文明的中断导致了“荷马时代”的出现?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料内容,小组讨论克里特文明的社会发展水平及其衰落原因,并尝试解释“荷马时代”为何被称为“相对落后”。

【教师活动】

教师引导学生从宫殿遗址的规模推测克里特文明的城市化程度较高,社会分工明确;而迈锡尼文明的中断导致社会组织瓦解,进入分散、原始的部落阶段,因此被称为“荷马时代”。

总结知识点:

爱琴文明是希腊最早的文明,分为克里特文明和迈锡尼文明。

克里特文明以宫殿建筑为代表,社会发展程度较高。

迈锡尼文明被外族攻占后中断,希腊进入部落为主的荷马时代。

荷马时代社会相对落后,缺乏统一国家组织。

【设计意图】

通过实物图片与史料结合,引导学生理解文明兴衰的过程,培养历史推理能力,增强对文明发展的阶段性认识。

希腊城邦的形成与特点

【教师活动】

材料3:公元前8世纪,希腊出现了城邦。城邦一般是以一个城市或市镇为中心,把周围的农村联合起来组成一个小国。最大的城邦斯巴达领土也只有8400平方千米。——《义务教育教科书·历史·九年级上册》

问题:根据材料,你能概括出希腊城邦的基本结构和突出特点吗?为什么会出现这样的政治单位?

【学生活动】

学生阅读材料,结合前文所学,分析城邦形成的原因,归纳其结构和特点,并尝试解释“小国寡民”现象的历史背景。

【教师活动】

教师引导学生回顾地理环境的影响,指出多山地形限制了大一统国家的形成,促使以城市为中心的小国出现。强调“小国寡民”是地理、历史、社会多重因素共同作用的结果。

总结知识点:

城邦是以城市为中心,联合周边农村组成的小国。

城邦普遍“小国寡民”,最小的城邦公民仅几百人。

最大的城邦斯巴达领土约8400平方千米。

城邦的形成受地理环境、历史传统等因素影响。

【设计意图】

通过材料分析与逻辑推理,帮助学生理解城邦制度的形成原因,培养从多角度分析历史现象的能力。

城邦居民的构成与权利差异

【教师活动】

材料4:希腊城邦的居民分为公民和非公民。成年男性公民有参与统治的权利,占有土地是公民权的保障。非公民包括外邦人和奴隶,几乎没有政治权利和自由。——《义务教育教科书·历史·九年级上册》

相关史事补充:

斯巴达的居民分为三部分:斯巴达人(公民)、自由人(无政治权利)、希洛人(奴隶)。希洛人每年需将一半收成交给主人,生活极其悲惨。

问题:从材料中可以看出,希腊城邦内部存在怎样的社会等级?这种等级制度对城邦的政治和军事有何影响?

【学生活动】

学生分组讨论城邦居民的分类及其权利差异,尝试分析这种社会结构如何维持城邦的稳定与发展。

【教师活动】

教师引导学生理解公民与非公民之间的界限,强调公民拥有政治、经济、军事等多重特权,而非公民则承担义务却无权利。结合斯巴达案例说明这种制度如何支撑军事化社会。

总结知识点:

城邦居民分为公民与非公民两大类。

公民享有政治权利、土地占有权和军事义务。

非公民包括外邦人和奴隶,无政治权利,地位低下。

公民与非公民之间界限分明,难以转化。

这种等级制度保障了城邦的军事力量和社会秩序。

【设计意图】

通过角色分析与社会结构探讨,培养学生理解历史社会制度的能力,提升对古代社会不平等现象的认识与批判性思维。

雅典的民主政治

雅典民主政治的建立与全盛时期

【教师活动】

材料1:雅典位于希腊中部,是古希腊最著名的城邦之一。它在经历了多次改革后,逐步建立起一种以公民参与为核心的民主政体。——《世界历史·九年级上册》(人教版)

材料2:公元前5世纪中后期,伯里克利主政时期,雅典经济繁荣、文化昌盛,成为当时希腊世界的中心。——《世界历史地图册·九年级上册》(人教版)

▲图片注释:雅典卫城遗址

问题:为什么说雅典是“全希腊的学校”?它的民主政治为何能在伯里克利时期达到顶峰?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合教材内容,讨论并回答以下问题:

雅典民主政治是在怎样的地理和历史背景下形成的?

伯里克利时期,雅典在哪些方面达到了全盛?

图片中的雅典卫城反映了当时怎样的社会状况?

【教师活动】

教师引导学生分析材料和图片,指出:

雅典地处希腊中部,地理位置优越,便于发展海上贸易;

经历梭伦、克里斯提尼等人的改革,逐步确立了民主制度;

伯里克利时期,雅典不仅军事强大,而且文化繁荣,吸引了大量学者和艺术家;

雅典卫城是当时建筑艺术的巅峰体现,象征着国家的强盛与文化的辉煌。

总结知识点:

雅典位于希腊中部,是古希腊著名城邦;

经过多次改革,建立了民主政体;

伯里克利时期,雅典经济、文化、军事全面繁荣;

雅典被称为“全希腊的学校”,是希腊世界的中心。

【设计意图】

通过史料和图片引导学生理解雅典民主政治形成的历史背景及其在伯里克利时期的鼎盛状态,培养学生从多角度分析历史现象的能力,增强对古代文明成就的认识。

伯里克利扩大公民权利的措施

【教师活动】

材料3:伯里克利出身贵族,但他主张所有公民都应有平等的政治权利。他通过抽签方式选拔公职人员,使更多普通公民有机会参与国家管理。——《世界历史·九年级上册》(人教版)

材料4:为了保障贫穷公民也能参政议政,伯里克利设立了津贴制度,由国家支付他们参加公民大会的费用。——《世界历史地图册·九年级上册》(人教版)

问题:伯里克利是如何扩大公民权利的?这些措施对雅典民主政治的发展有何意义?

【学生活动】

学生阅读材料,完成表格填写:

措施 内容 目的

抽签选官 公职人员从全体公民中抽签产生 保证每个公民都有参政机会

津贴制度 国家支付贫穷公民参政费用 鼓励所有人参与政治

【教师活动】

教师点评学生的表格填写情况,强调:

抽签选官打破了贵族垄断政治的局面;

津贴制度体现了民主政治的包容性;

这些措施推动了雅典民主制度的深入发展。

总结知识点:

伯里克利扩大了公民的政治权利;

实行抽签选官制度,确保人人有机会参政;

建立津贴制度,保障贫穷公民参政;

这些措施使民主政治达到高峰。

【设计意图】

通过表格填写和材料分析,帮助学生掌握伯里克利扩大公民权利的具体措施,理解其对民主政治发展的推动作用,培养归纳整理和逻辑思维能力。

雅典民主政治的局限性

【教师活动】

材料5:尽管雅典宣称全体公民共同拥有政治权利,但妇女、奴隶和外邦人被排除在政治之外,占人口大多数的人没有参政权。——《世界历史·九年级上册》(人教版)

材料6:一些野心家利用民主制度蛊惑民众,导致民主沦为个人争权夺利的工具,甚至出现暴民政治的现象。——《世界历史地图册·九年级上册》(人教版)

问题:雅典民主政治有哪些局限性?你认为这种民主是真正的民主吗?

【学生活动】

学生分组讨论,围绕以下问题展开:

雅典民主政治是否真正实现了“人人平等”?

为什么会出现“暴民政治”的现象?

结合现实,谈谈你对“民主”的理解。

【教师活动】

教师引导学生认识到:

雅典民主仅限于成年男性公民,不包括妇女、奴隶和外邦人;

民主制度被部分人利用,导致决策缺乏理性;

真正的民主应体现广泛参与和平等权利。

总结知识点:

雅典民主政治仅限于部分公民;

妇女、奴隶、外邦人无政治权利;

民主制度存在被滥用的风险;

雅典民主具有时代局限性。

【设计意图】

通过讨论和反思,引导学生辩证看待雅典民主政治,认识其历史价值与局限,提升批判性思维能力,并联系现实思考民主的本质。

伯里克利与雅典文化的发展

【教师活动】

材料7:伯里克利不仅是政治家,也是文化的支持者。在他的倡导下,雅典成为哲学、文学、艺术的中心,吸引了苏格拉底、柏拉图、埃斯库罗斯等众多杰出人物。——《世界历史·九年级上册》(人教版)

材料8:伯里克利曾说:“我们热爱智慧,但我们并不因此而软弱。”这句话体现了他对文化和教育的重视。——《世界历史地图册·九年级上册》(人教版)

▲图片注释:伯里克利画像

问题:伯里克利在文化方面有哪些贡献?你认为一个国家的强大是否与文化发展有关?

【学生活动】

学生观看图片,阅读材料,完成以下任务:

列举伯里克利时期雅典文化发展的表现;

分析文化发展对国家强盛的影响;

小组代表发言,分享观点。

【教师活动】

教师点评学生发言,指出:

伯里克利重视教育和文化,推动了哲学、戏剧、建筑等领域的繁荣;

文化发展提升了国家软实力,增强了凝聚力;

雅典的文化成就至今仍影响深远。

总结知识点:

伯里克利重视文化教育;

雅典成为哲学、艺术、建筑的中心;

文化发展促进了国家强盛;

雅典文化影响深远。

【设计意图】

通过图片和材料引导学生了解伯里克利在文化方面的贡献,理解文化发展与国家强盛之间的关系,培养学生综合分析能力和文化认同感。

亚历山大帝国

亚历山大帝国的建立与扩张

【教师活动】

材料1:

“亚历山大在伊苏斯战役中击败波斯军队,俘虏了大流士三世的母亲和妻女。”

——《古代战争史》(节选)

▲骑在战马上的亚历山大(公元前356—前323)

问题:

从这段史料和图片中,你能看出亚历山大的军事才能体现在哪些方面?他为什么能在劣势兵力下战胜强大的波斯?

【学生活动】

学生分组阅读材料和观察图片,结合教材内容,讨论并回答以下问题:

亚历山大在伊苏斯战役中采取了什么战术?

图片中的亚历山大形象传达出怎样的信息?

为什么说这场战役是亚历山大东征的关键转折点?

【教师活动】

教师引导学生分析材料和图片,指出:

亚历山大善于指挥骑兵突击,直击敌军核心,这是他军事才能的重要体现。

图片中亚历山大骑在马上,姿态威武,象征其作为征服者的形象。

伊苏斯战役后,波斯王室被俘,波斯帝国开始走向衰落,亚历山大得以继续南下征服地中海东岸和埃及。

总结知识点:

亚历山大以少胜多,在伊苏斯战役中击败波斯主力。

他采用灵活机动的战术,尤其是骑兵突击战术。

此战标志着波斯帝国由盛转衰,为亚历山大进一步扩张奠定基础。

【设计意图】

通过史料和图片的结合,培养学生从历史材料中提取有效信息的能力,激发学生对历史人物和事件的兴趣,同时锻炼小组合作与表达能力。

亚历山大帝国的疆域与影响

【教师活动】

材料2:

“亚历山大帝国地跨欧、亚、非三洲,西起希腊,东至印度河流域,北抵中亚,南达埃及。”

——《世界历史地图集》(节选)

▲亚历山大东征示意图

问题:

从地图上看,亚历山大帝国的疆域有何特点?你认为这样的地理范围会对东西方交流产生什么影响?

【学生活动】

学生观察地图,结合教材内容,进行小组讨论并完成以下任务:

在地图上标出亚历山大帝国的主要区域。

分析这些区域之间的地理联系。

探讨这种广阔疆域对文化交流和经济往来的影响。

【教师活动】

教师引导学生分析地图和材料,指出:

亚历山大帝国横跨三大洲,连接了多个文明区域。

这种地理格局促进了不同文化、宗教、语言的交流。

帝国境内新建的城市成为东西方交流的重要节点。

总结知识点:

亚历山大帝国疆域辽阔,地跨欧、亚、非三洲。

帝国连接了希腊、埃及、波斯、印度等多个文明区域。

广阔的疆域为东西方文化的交流与融合提供了条件。

【设计意图】

通过地图分析和小组合作,提升学生空间认知能力和综合分析能力,理解地理因素对历史发展的影响,培养学生的全球视野。

亚历山大东征的双重影响

【教师活动】

材料3:

“亚历山大东征虽然带来了破坏和掠夺,但也促进了东西方文化的交流与融合。”

——《世界文明史简编》(节选)

问题:

你如何理解亚历山大东征的“双重影响”?它对被征服地区和希腊人分别意味着什么?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,开展角色扮演活动:

模拟“东方人民”与“希腊商人”的对话,探讨东征带来的变化。

总结东征对双方社会、经济、文化的影响。

【教师活动】

教师点评学生的角色扮演,强调:

东征具有侵略性,给东方人民带来灾难和破坏。

同时也带来了希腊文化、建筑、艺术等,推动了东西方文化的融合。

新建城市成为经济文化中心,促进了贸易和思想传播。

总结知识点:

亚历山大东征具有侵略性质,造成破坏和掠夺。

但也促进了东西方文化的交流与融合。

新建城市成为新的经济文化中心,推动了区域发展。

【设计意图】

通过角色扮演,增强学生的历史代入感,理解历史事件的复杂性和多面性,培养辩证思维和表达能力。

课后任务

【任务主题】探究古代希腊的城邦文明与民主政治

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的“古代希腊示意图”和“克里特岛的宫殿遗址”图片,结合课文内容,绘制一张简易的“爱琴文明发展时间轴”,标注克里特文明、迈锡尼文明、荷马时代和希腊城邦兴起的时间顺序,并简要说明各阶段的主要特征。

【进阶任务】(能力提升类)

比较斯巴达与雅典的政治制度和社会结构,制作对比表格。从公民权利、军事制度、经济形态等方面分析两者差异,并结合“伯里克利主政时期”的内容,讨论雅典民主政治的实质与局限性。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合语文课中学习的演讲技巧,模拟“伯里克利在公民大会上的演说”,撰写并表演一段演讲稿,表达他对民主政治的信念与对雅典公民的责任感。同时,结合地理知识,在地图上标出亚历山大东征的主要路线,分析其对东西方文化交流的影响。

【设计意图】通过时间轴绘制、制度比较和历史情境再现等任务,帮助学生掌握古希腊城邦文明的发展脉络,理解民主政治的内涵与局限,提升历史思维能力和跨学科综合素养。

板书设计

一、希腊城邦

地理范围与环境特点

爱琴文明与荷马时代

城邦特点:小国寡民

公民与非公民的区别

二、雅典的民主政治

民主政体的建立与发展

伯里克利改革内容

民主政治的局限性

三、亚历山大帝国

亚历山大东征过程

帝国版图与影响

教学反思

本节课采用图文结合与案例分析法,有效帮助学生理解希腊城邦的地理特征与社会结构,增强了直观感知。语言上注重逻辑性和层次性,能引导学生把握重点,但在讲解“公民与非公民”关系时略显抽象,部分学生理解不够深入。教学中讨论环节调动了学生积极性,但时间控制需加强。今后应进一步优化设问方式,提升语言的形象性和启发性,促进学生深度思考。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

教材分析

本课内容涉及古代希腊历史时期,主要讲述了希腊城邦的形成、特点及其政治制度,以及亚历山大帝国的建立与影响。本课上承人类早期文明的发展,下启古代罗马及地中海文明的扩展,在世界古代史学习中具有承上启下的作用。通过学习希腊城邦的地理环境、公民制度和民主政治,可以帮助学生理解自然地理条件对文明发展的重要影响,认识雅典民主政治的进步性与局限性;通过对斯巴达与雅典的对比,增强学生对不同政体的理解;亚历山大东征的学习则有助于学生辩证看待战争带来的破坏与文化交流的推动作用,从而形成全面认识历史事件的能力。

学情分析

学生在小学阶段已初步接触过古代文明的相关内容,对地理与历史的基本概念有一定认知,但对古希腊的具体发展情况了解较少。初中生处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,具备一定的观察力和记忆力,但逻辑思维和综合分析能力仍需提升。本课重点在于理解古希腊城邦的特点及其政治制度,难点在于分析地理环境对文明发展的影响,以及民主政治的实质与局限。教学中应结合地图、图片与实例,帮助学生形成空间认知与历史逻辑,提升其归纳与辩证思考能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析古代希腊地理环境对城邦政治、经济的影响,使学生理解自然地理条件对文明发展的基础性作用,初步形成历史发展的物质性观点。

【时空观念】通过识读古代希腊示意图和亚历山大东征路线图,使学生准确把握古希腊城邦及亚历山帝国的地理范围与历史发展脉络。

【史料实证】通过解读教材中的遗址图片、文字材料及相关史事,使学生学会从多种史料中提取有效信息,验证历史结论。

【历史解释】通过比较斯巴达与雅典政治制度的不同,使学生理解古希腊城邦制度的多样性,并能客观评价雅典民主政治的实质与局限。

【家国情怀】通过了解伯里克利对雅典民主政治的推动及其文化贡献,使学生感悟制度创新与文化繁荣对国家发展的深远意义,增强民族责任感。

重点难点

重点:希腊城邦的特点、雅典民主政治、亚历山大东征

难点:公民与非公民的区别、民主政治的局限性、东征的双重影响

课堂导入

【教师活动】教师展示一幅古代希腊城邦的地图图片,并简要介绍地图中的主要城邦位置,引导学生观察和思考古希腊的地理环境与其文明发展的关系。

【展示材料】

(示例图片地址)

▲地图展示了古希腊主要城邦如雅典、斯巴达、科林斯等的位置 ——《教材配套资源》

“希腊人建立了众多独立的小型城邦,每个城邦都有自己的政府和军队,这种分散的政治结构造就了他们强烈的竞争意识。” ——《全球通史:从史前到21世纪》

【提出问题】

同学们,你们知道为什么古希腊会出现这么多“小国家”吗?

如果你是当时的战士,你会愿意为自己的城邦而战吗?为什么?

【设计意图】通过地图与通俗史料的结合,帮助学生初步理解古希腊城邦的特点,激发他们对城邦制度和文化的好奇心,为后续学习亚历山大东征及其影响打下基础。

探究新知

希腊城邦

古代希腊的地理环境

【教师活动】

材料1:古希腊地理范围大致包括希腊半岛、爱琴海诸岛、小亚细亚半岛西岸、黑海沿岸、意大利南部以及西西里岛等地区。——《义务教育教科书·历史·九年级上册》

▲图片注释:古代希腊示意图

问题:从地图和文字描述中,你能发现古代希腊有哪些自然地理特征?这些特征对当地居民的生活方式可能产生什么影响?

【学生活动】

学生分组观察地图,结合文字材料,讨论并归纳古代希腊的地理特点,并尝试推测这些地理条件如何影响当地的经济活动和社会发展。

【教师活动】

教师引导学生分析地图中的地形特征(如多山、多岛屿、海岸线曲折),结合材料指出这些地理条件不利于农业大规模发展,但有利于航海和贸易。同时,多山地形阻碍了统一,促进了城邦林立的局面。

总结知识点:

古代希腊地理范围广泛,包括希腊半岛、爱琴海诸岛、小亚细亚西岸等地。

地理环境以多山、多岛屿、海岸线曲折为主要特征。

平原面积小,耕地有限,农业发展受限。

多港湾、岛屿密布,适合发展航海业和海外贸易。

多山地形不利于各地区联系,影响统一进程。

【设计意图】

通过地图与文字材料的结合,培养学生读图能力和信息提取能力,引导学生从地理角度思考历史现象的成因,提升综合分析能力。

爱琴文明与荷马时代

【教师活动】

材料2:爱琴文明是希腊最早的文明,包括克里特文明和迈锡尼文明。迈锡尼文明后来被攻占,文明中断,希腊进入相对落后的荷马时代。——《义务教育教科书·历史·九年级上册》

▲图片注释:克里特岛的宫殿遗址

问题:从材料和图片中,你能推测克里特文明具有哪些特点?为什么说迈锡尼文明的中断导致了“荷马时代”的出现?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料内容,小组讨论克里特文明的社会发展水平及其衰落原因,并尝试解释“荷马时代”为何被称为“相对落后”。

【教师活动】

教师引导学生从宫殿遗址的规模推测克里特文明的城市化程度较高,社会分工明确;而迈锡尼文明的中断导致社会组织瓦解,进入分散、原始的部落阶段,因此被称为“荷马时代”。

总结知识点:

爱琴文明是希腊最早的文明,分为克里特文明和迈锡尼文明。

克里特文明以宫殿建筑为代表,社会发展程度较高。

迈锡尼文明被外族攻占后中断,希腊进入部落为主的荷马时代。

荷马时代社会相对落后,缺乏统一国家组织。

【设计意图】

通过实物图片与史料结合,引导学生理解文明兴衰的过程,培养历史推理能力,增强对文明发展的阶段性认识。

希腊城邦的形成与特点

【教师活动】

材料3:公元前8世纪,希腊出现了城邦。城邦一般是以一个城市或市镇为中心,把周围的农村联合起来组成一个小国。最大的城邦斯巴达领土也只有8400平方千米。——《义务教育教科书·历史·九年级上册》

问题:根据材料,你能概括出希腊城邦的基本结构和突出特点吗?为什么会出现这样的政治单位?

【学生活动】

学生阅读材料,结合前文所学,分析城邦形成的原因,归纳其结构和特点,并尝试解释“小国寡民”现象的历史背景。

【教师活动】

教师引导学生回顾地理环境的影响,指出多山地形限制了大一统国家的形成,促使以城市为中心的小国出现。强调“小国寡民”是地理、历史、社会多重因素共同作用的结果。

总结知识点:

城邦是以城市为中心,联合周边农村组成的小国。

城邦普遍“小国寡民”,最小的城邦公民仅几百人。

最大的城邦斯巴达领土约8400平方千米。

城邦的形成受地理环境、历史传统等因素影响。

【设计意图】

通过材料分析与逻辑推理,帮助学生理解城邦制度的形成原因,培养从多角度分析历史现象的能力。

城邦居民的构成与权利差异

【教师活动】

材料4:希腊城邦的居民分为公民和非公民。成年男性公民有参与统治的权利,占有土地是公民权的保障。非公民包括外邦人和奴隶,几乎没有政治权利和自由。——《义务教育教科书·历史·九年级上册》

相关史事补充:

斯巴达的居民分为三部分:斯巴达人(公民)、自由人(无政治权利)、希洛人(奴隶)。希洛人每年需将一半收成交给主人,生活极其悲惨。

问题:从材料中可以看出,希腊城邦内部存在怎样的社会等级?这种等级制度对城邦的政治和军事有何影响?

【学生活动】

学生分组讨论城邦居民的分类及其权利差异,尝试分析这种社会结构如何维持城邦的稳定与发展。

【教师活动】

教师引导学生理解公民与非公民之间的界限,强调公民拥有政治、经济、军事等多重特权,而非公民则承担义务却无权利。结合斯巴达案例说明这种制度如何支撑军事化社会。

总结知识点:

城邦居民分为公民与非公民两大类。

公民享有政治权利、土地占有权和军事义务。

非公民包括外邦人和奴隶,无政治权利,地位低下。

公民与非公民之间界限分明,难以转化。

这种等级制度保障了城邦的军事力量和社会秩序。

【设计意图】

通过角色分析与社会结构探讨,培养学生理解历史社会制度的能力,提升对古代社会不平等现象的认识与批判性思维。

雅典的民主政治

雅典民主政治的建立与全盛时期

【教师活动】

材料1:雅典位于希腊中部,是古希腊最著名的城邦之一。它在经历了多次改革后,逐步建立起一种以公民参与为核心的民主政体。——《世界历史·九年级上册》(人教版)

材料2:公元前5世纪中后期,伯里克利主政时期,雅典经济繁荣、文化昌盛,成为当时希腊世界的中心。——《世界历史地图册·九年级上册》(人教版)

▲图片注释:雅典卫城遗址

问题:为什么说雅典是“全希腊的学校”?它的民主政治为何能在伯里克利时期达到顶峰?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合教材内容,讨论并回答以下问题:

雅典民主政治是在怎样的地理和历史背景下形成的?

伯里克利时期,雅典在哪些方面达到了全盛?

图片中的雅典卫城反映了当时怎样的社会状况?

【教师活动】

教师引导学生分析材料和图片,指出:

雅典地处希腊中部,地理位置优越,便于发展海上贸易;

经历梭伦、克里斯提尼等人的改革,逐步确立了民主制度;

伯里克利时期,雅典不仅军事强大,而且文化繁荣,吸引了大量学者和艺术家;

雅典卫城是当时建筑艺术的巅峰体现,象征着国家的强盛与文化的辉煌。

总结知识点:

雅典位于希腊中部,是古希腊著名城邦;

经过多次改革,建立了民主政体;

伯里克利时期,雅典经济、文化、军事全面繁荣;

雅典被称为“全希腊的学校”,是希腊世界的中心。

【设计意图】

通过史料和图片引导学生理解雅典民主政治形成的历史背景及其在伯里克利时期的鼎盛状态,培养学生从多角度分析历史现象的能力,增强对古代文明成就的认识。

伯里克利扩大公民权利的措施

【教师活动】

材料3:伯里克利出身贵族,但他主张所有公民都应有平等的政治权利。他通过抽签方式选拔公职人员,使更多普通公民有机会参与国家管理。——《世界历史·九年级上册》(人教版)

材料4:为了保障贫穷公民也能参政议政,伯里克利设立了津贴制度,由国家支付他们参加公民大会的费用。——《世界历史地图册·九年级上册》(人教版)

问题:伯里克利是如何扩大公民权利的?这些措施对雅典民主政治的发展有何意义?

【学生活动】

学生阅读材料,完成表格填写:

措施 内容 目的

抽签选官 公职人员从全体公民中抽签产生 保证每个公民都有参政机会

津贴制度 国家支付贫穷公民参政费用 鼓励所有人参与政治

【教师活动】

教师点评学生的表格填写情况,强调:

抽签选官打破了贵族垄断政治的局面;

津贴制度体现了民主政治的包容性;

这些措施推动了雅典民主制度的深入发展。

总结知识点:

伯里克利扩大了公民的政治权利;

实行抽签选官制度,确保人人有机会参政;

建立津贴制度,保障贫穷公民参政;

这些措施使民主政治达到高峰。

【设计意图】

通过表格填写和材料分析,帮助学生掌握伯里克利扩大公民权利的具体措施,理解其对民主政治发展的推动作用,培养归纳整理和逻辑思维能力。

雅典民主政治的局限性

【教师活动】

材料5:尽管雅典宣称全体公民共同拥有政治权利,但妇女、奴隶和外邦人被排除在政治之外,占人口大多数的人没有参政权。——《世界历史·九年级上册》(人教版)

材料6:一些野心家利用民主制度蛊惑民众,导致民主沦为个人争权夺利的工具,甚至出现暴民政治的现象。——《世界历史地图册·九年级上册》(人教版)

问题:雅典民主政治有哪些局限性?你认为这种民主是真正的民主吗?

【学生活动】

学生分组讨论,围绕以下问题展开:

雅典民主政治是否真正实现了“人人平等”?

为什么会出现“暴民政治”的现象?

结合现实,谈谈你对“民主”的理解。

【教师活动】

教师引导学生认识到:

雅典民主仅限于成年男性公民,不包括妇女、奴隶和外邦人;

民主制度被部分人利用,导致决策缺乏理性;

真正的民主应体现广泛参与和平等权利。

总结知识点:

雅典民主政治仅限于部分公民;

妇女、奴隶、外邦人无政治权利;

民主制度存在被滥用的风险;

雅典民主具有时代局限性。

【设计意图】

通过讨论和反思,引导学生辩证看待雅典民主政治,认识其历史价值与局限,提升批判性思维能力,并联系现实思考民主的本质。

伯里克利与雅典文化的发展

【教师活动】

材料7:伯里克利不仅是政治家,也是文化的支持者。在他的倡导下,雅典成为哲学、文学、艺术的中心,吸引了苏格拉底、柏拉图、埃斯库罗斯等众多杰出人物。——《世界历史·九年级上册》(人教版)

材料8:伯里克利曾说:“我们热爱智慧,但我们并不因此而软弱。”这句话体现了他对文化和教育的重视。——《世界历史地图册·九年级上册》(人教版)

▲图片注释:伯里克利画像

问题:伯里克利在文化方面有哪些贡献?你认为一个国家的强大是否与文化发展有关?

【学生活动】

学生观看图片,阅读材料,完成以下任务:

列举伯里克利时期雅典文化发展的表现;

分析文化发展对国家强盛的影响;

小组代表发言,分享观点。

【教师活动】

教师点评学生发言,指出:

伯里克利重视教育和文化,推动了哲学、戏剧、建筑等领域的繁荣;

文化发展提升了国家软实力,增强了凝聚力;

雅典的文化成就至今仍影响深远。

总结知识点:

伯里克利重视文化教育;

雅典成为哲学、艺术、建筑的中心;

文化发展促进了国家强盛;

雅典文化影响深远。

【设计意图】

通过图片和材料引导学生了解伯里克利在文化方面的贡献,理解文化发展与国家强盛之间的关系,培养学生综合分析能力和文化认同感。

亚历山大帝国

亚历山大帝国的建立与扩张

【教师活动】

材料1:

“亚历山大在伊苏斯战役中击败波斯军队,俘虏了大流士三世的母亲和妻女。”

——《古代战争史》(节选)

▲骑在战马上的亚历山大(公元前356—前323)

问题:

从这段史料和图片中,你能看出亚历山大的军事才能体现在哪些方面?他为什么能在劣势兵力下战胜强大的波斯?

【学生活动】

学生分组阅读材料和观察图片,结合教材内容,讨论并回答以下问题:

亚历山大在伊苏斯战役中采取了什么战术?

图片中的亚历山大形象传达出怎样的信息?

为什么说这场战役是亚历山大东征的关键转折点?

【教师活动】

教师引导学生分析材料和图片,指出:

亚历山大善于指挥骑兵突击,直击敌军核心,这是他军事才能的重要体现。

图片中亚历山大骑在马上,姿态威武,象征其作为征服者的形象。

伊苏斯战役后,波斯王室被俘,波斯帝国开始走向衰落,亚历山大得以继续南下征服地中海东岸和埃及。

总结知识点:

亚历山大以少胜多,在伊苏斯战役中击败波斯主力。

他采用灵活机动的战术,尤其是骑兵突击战术。

此战标志着波斯帝国由盛转衰,为亚历山大进一步扩张奠定基础。

【设计意图】

通过史料和图片的结合,培养学生从历史材料中提取有效信息的能力,激发学生对历史人物和事件的兴趣,同时锻炼小组合作与表达能力。

亚历山大帝国的疆域与影响

【教师活动】

材料2:

“亚历山大帝国地跨欧、亚、非三洲,西起希腊,东至印度河流域,北抵中亚,南达埃及。”

——《世界历史地图集》(节选)

▲亚历山大东征示意图

问题:

从地图上看,亚历山大帝国的疆域有何特点?你认为这样的地理范围会对东西方交流产生什么影响?

【学生活动】

学生观察地图,结合教材内容,进行小组讨论并完成以下任务:

在地图上标出亚历山大帝国的主要区域。

分析这些区域之间的地理联系。

探讨这种广阔疆域对文化交流和经济往来的影响。

【教师活动】

教师引导学生分析地图和材料,指出:

亚历山大帝国横跨三大洲,连接了多个文明区域。

这种地理格局促进了不同文化、宗教、语言的交流。

帝国境内新建的城市成为东西方交流的重要节点。

总结知识点:

亚历山大帝国疆域辽阔,地跨欧、亚、非三洲。

帝国连接了希腊、埃及、波斯、印度等多个文明区域。

广阔的疆域为东西方文化的交流与融合提供了条件。

【设计意图】

通过地图分析和小组合作,提升学生空间认知能力和综合分析能力,理解地理因素对历史发展的影响,培养学生的全球视野。

亚历山大东征的双重影响

【教师活动】

材料3:

“亚历山大东征虽然带来了破坏和掠夺,但也促进了东西方文化的交流与融合。”

——《世界文明史简编》(节选)

问题:

你如何理解亚历山大东征的“双重影响”?它对被征服地区和希腊人分别意味着什么?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,开展角色扮演活动:

模拟“东方人民”与“希腊商人”的对话,探讨东征带来的变化。

总结东征对双方社会、经济、文化的影响。

【教师活动】

教师点评学生的角色扮演,强调:

东征具有侵略性,给东方人民带来灾难和破坏。

同时也带来了希腊文化、建筑、艺术等,推动了东西方文化的融合。

新建城市成为经济文化中心,促进了贸易和思想传播。

总结知识点:

亚历山大东征具有侵略性质,造成破坏和掠夺。

但也促进了东西方文化的交流与融合。

新建城市成为新的经济文化中心,推动了区域发展。

【设计意图】

通过角色扮演,增强学生的历史代入感,理解历史事件的复杂性和多面性,培养辩证思维和表达能力。

课后任务

【任务主题】探究古代希腊的城邦文明与民主政治

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的“古代希腊示意图”和“克里特岛的宫殿遗址”图片,结合课文内容,绘制一张简易的“爱琴文明发展时间轴”,标注克里特文明、迈锡尼文明、荷马时代和希腊城邦兴起的时间顺序,并简要说明各阶段的主要特征。

【进阶任务】(能力提升类)

比较斯巴达与雅典的政治制度和社会结构,制作对比表格。从公民权利、军事制度、经济形态等方面分析两者差异,并结合“伯里克利主政时期”的内容,讨论雅典民主政治的实质与局限性。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合语文课中学习的演讲技巧,模拟“伯里克利在公民大会上的演说”,撰写并表演一段演讲稿,表达他对民主政治的信念与对雅典公民的责任感。同时,结合地理知识,在地图上标出亚历山大东征的主要路线,分析其对东西方文化交流的影响。

【设计意图】通过时间轴绘制、制度比较和历史情境再现等任务,帮助学生掌握古希腊城邦文明的发展脉络,理解民主政治的内涵与局限,提升历史思维能力和跨学科综合素养。

板书设计

一、希腊城邦

地理范围与环境特点

爱琴文明与荷马时代

城邦特点:小国寡民

公民与非公民的区别

二、雅典的民主政治

民主政体的建立与发展

伯里克利改革内容

民主政治的局限性

三、亚历山大帝国

亚历山大东征过程

帝国版图与影响

教学反思

本节课采用图文结合与案例分析法,有效帮助学生理解希腊城邦的地理特征与社会结构,增强了直观感知。语言上注重逻辑性和层次性,能引导学生把握重点,但在讲解“公民与非公民”关系时略显抽象,部分学生理解不够深入。教学中讨论环节调动了学生积极性,但时间控制需加强。今后应进一步优化设问方式,提升语言的形象性和启发性,促进学生深度思考。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》